現在、シネマ解放区は一時クローズ中。再び解放される日までお待ちくださいませ!

過去コラムアーカイブはこちら!

監督との対話から見える『グエムル -漢江の怪物-』の輪郭

2018.12.03

尾崎一男

■怪獣映画というジャンルに乏しい韓国

『グエムル-漢江の怪物-』には、深い思い入れがある。

本作の日本公開を控えた頃、筆者は韓国に出向いて監督のポン・ジュノや、主演のソン・ガンホ、そしてぺ・ドゥナにインタビューをおこなった。加えて韓国最大のシネコン「メガボックス」で開催されたワールドプレミア上映を取材。現地での完成報告記者会見にも参加した。

そこでショッキングだったのは、韓国と日本との「怪獣映画」に対する温度差である。

意外に思われるかもしれないが、韓国にはいわゆる日本のゴジラやガメラ、そしてウルトラマンに代表されるような「怪獣映画」の伝統がない。

もちろん、まったく作品が存在しなかったというワケではない。国内では1962年、鉄を食らう幻獣の大暴れを、精巧な模型を駆使して描いた『プルガサリ』が嚆矢として位置づけられている(後に北朝鮮が『プルガサリ~伝説の大怪獣~』(85)として再映画化)。その後「国産初の怪物映画」と自ら惹句を掲げた『宇宙怪人ワンマギ』(67)や、日本のエキスプロダクションが造形と特撮に携わった『大怪獣ヨンガリ』(67)など、日本の第一次怪獣ブームの向こうを張る形で怪獣映画が製作されている。

また70年代には、ギム・ジョンヨンとポール・レダー(『ピースメーカー』(97)で知られる女性監督ミミ・レダーの父親)が共同監督した韓米合作3D映画『A*P*E キングコングの大逆襲』(76)や、ギム・ジョンヨン監督が日本の特撮TVのバンクシーンをマッシュアップしたひどい代物『飛天怪獣』(84)が発表されている。追って90年代にはコメディ俳優シム・ヒョンレが、自身の映画製作会社「ヨングアート」を設立し、翌年にモンスターコメディ『ティラノの爪』(93)を監督。99年には『大怪獣ヨンガリ』を欧米キャストでリメイクした『怪獣大決戦ヤンガリー』(99)を製作するなど、かろうじて命脈を保ってきたのだ。

■日本の怪獣映画にリスペクトを捧げた『グエムル』

こうした環境が如実に影響を及ぼしているのか、『グエムル』の完成報告記者会見は、怪獣映画の文化に浴してきた自分には呆然となるものだった。現地記者による質問のほとんどは、劇中で主人公カンドゥ(ガンホ)を中心とするキャラクターに関するものばかりで、誰一人として「怪獣」のことについて触れなかったからだ。そのスルーぶりたるや「(怪獣映画に接する文化がないと)ここまで主題に関する興味や優先順位が違うのか」と吹き出しそうになったほどだ。

そのうちに記者の1人が、以下のような核心を監督のポン・ジュノに問い始めた。

「そもそもなぜ、あなたがこのような作品を撮ったのか?」

1969年生まれのジュノは、延世大学校社会学科を卒業後、映画の専門教育機関である韓国映画アカデミーを経て『ほえる犬は噛まない』(00)で長編商業監督デビューを果たした。同作はマンション内での連続小犬失踪事件をめぐる住民たちのドタバタを描いた作品だが、続く2作目の『殺人の追憶』(03)では、1986年から5年の間に10人の女性が殺され、犯人未逮捕のまま控訴時効が成立した「華城(ファソン)連続殺人事件」を材にとり、後の『チェイサー』(08)や『悪魔を見た』(10)などへと連なる「韓国犯罪映画」というジャンルを確立させている。

笑いと緊迫をミックスさせた独自の作風、見る者を圧倒させる大胆な画面の構成力、そして時代考証や細部にこだわる「リアリズム作家」の筆頭として、韓国映画の未来を嘱望される存在だったのだ。

そんなジュノが、なぜ自国に根付くことのなかった怪獣映画を? そのことを問い質した記者に対し、監督は以下のように答えている。

「本格的な怪物映画を作ってみたいという意欲が芽生えたからです。感性の土台という意味では、ハリウッド映画なら『エイリアン』(79)の亜流、例えば『ミミック』(97)であるとか、そういった作品に影響を受けてきました。また、かつて世界を騒がせたネス湖のネッシーがいましたよね。ああいったUMA(未確認生物)に僕はたいへん興味を持っており「ネッシーは本当にいるのか?」あるいは「ネッシーを捕まえることが出来るのか?」と常に想像してたんです」

しかし、当の記者はそんな熱弁に要領を得ないといった表情を見せていた。というのも映画の舞台となった漢江は、UMAなどの目撃証言や伝説(真偽はさておき)が存在せず、モンスターを喚起させるようなスポットではなかったからだ。

この記者会見の前日、筆者はポン・ジュノ監督に取材をし、同じ質問を彼に投げかけている。そこでジュノは先の記者への答えに加え、「なぜ怪獣映画を?」を腑に落ちる形で補完してくれていた。

「『グエムル』の企画そのものは高校時代から温めており、自分もまた、自国に怪獣映画の伝統がないことを憂いていたんです。僕はAFKM(American Forces Korea Network)と呼ばれた米軍用放送局で、ゴジラシリーズやウルトラマンを子どもの頃によく観ていました。その幼少体験が、怪獣映画を撮ることへの思いを膨らませていったといえるでしょう。そして在韓アメリカ軍が多量の毒物を下水口から漢江に放流した「龍山基地油流出事件」が製作の契機となり、『グエムル』の企画を具体的なものにできました」

■ベースにあるスピルバーグ型エイリアンコンタクト映画

ジュノのこうした発言を統合すると、日本の怪獣映画に対する限りないリスペクトの心情と、それが突き動かした怪獣映画への前のめりな挑戦心。そして怪獣映画に欠くことのできない社会問題の寓意性などがうかがえてくる。

しかし『グエムル』の面白い点は、怪獣出現という途方もない事態を、政治家や軍隊、科学者といったスペシャリストが攻め打っていく同ジャンルの定型を踏襲しなかったところにある。本作で怪物と戦う主人公カンドゥは、軍人でも科学者でもなければ正義と使命感に燃える人物でもない。商売人でありながら、客の注文した食べ物をこっそり自分で食べたりする、どうしようもないダメ男なのだ。

そんなカンドゥが、一人娘を救うために得体の知れない怪物に挑んでいく「家族愛」に焦点を合わせることで、ジュノの怪獣パニックは堂々成立しているのである。

こうした構成に関してジュノは、敬愛する作家としてスティーブン・スピルバーグの名を筆頭に出し、『未知との遭遇』(77)や『宇宙戦争』(05)など、異星人コンタクトという状況下での家族愛をうたった諸作を「もっとも触発された」として挙げている。それと同時にM・ナイト・シャマランの『サイン』(02)のタイトルを出し、『グエムル』の製作にあたって同作の影響があったことを認めている。

「『宇宙戦争』は本作の撮影中にスタッフに勧められて観ました。たしかに大きな状況をパーソナルな視点で描く部分で共通点はあるんですけど、物語の方向性は異なるし、むしろ影響という意味ではシャマランの『サイン』のほうが大きいかもしれません。あの作品も『宇宙戦争』と同様に宇宙人の襲撃を受けるSFですが、決してスペクタクルに執着するのではなく“家族”に焦点を合わせて物語を構成していくところに影響を受けました」

とはいえ『グエムル』は、怪獣映画のカタルシスを決しておろそかにはしていない。特に開巻からほどなく始まる、怪物が漢江の河川敷で人間を襲うデイシーンは怪獣映画史に残るようなインパクトを放つ。巨体に見合わぬ素早い動きで、逃げまどう人々を片っ端から踏みつけ、そして殺戮の限りを尽くしていく怪物——。ジュノは非凡な画面構成力と演出力で、このおぞましいスペクタキュラーを本作最大の見どころとして可視化している。

■『グエムル』以後の韓国怪獣映画の流れ

『グエムル-漢江の怪物-』は国内観客動員数1301万人という異例の大ヒットを記録し、2014年に公開された『バトル・オーシャン 海上決戦』に破られるまで、韓国映画興行成績ランキングベスト1の座に君臨していた。しかし、こうしたヒットが韓国に怪獣映画の興隆をうながしたのたというと、そうでもないのが本作の特異たる所以である。

じっさい『グエムル』以降の怪獣映画の流れはというと、本作公開後の翌年(2007年)には『怪獣大決戦ヤンガリー』のシム・ヒョンレが、500年ごとに起こる大蛇大戦を描いた『D-WARS ディー・ウォーズ』を監督。韓国とアメリカでヒットを記録したものの、作品は国内でも海外でも酷評の嵐に見舞われている。

さらにその翌々年、巨大イノシシによる獣害パニックを描いた『人喰猪、公民館襲撃す!』(09)が公開。同ジャンルの可能性をとことんまで追求し、今後に期待をつなぐような面白さを放ったのだが、韓国初のIMAXデジタル映画として発表されたハ・ジウォン主演のモンスターパニック『第7鉱区』(11)が、『エイリアン』(79)のリップオフ(模造品)のような既視感の強さで、せっかくの好企画を台無しにしてしまった。

当然ながら大ヒットを飛ばした『グエムル』にも続編の企画があり、その前哨戦として同作の3D化がなされ、11年の釜山国際映画祭で公開された。しかし肝心の『2』製作はプロモーション用のフィルムまでできたものの、資金不足から企画は頓挫している。ジュノ自身は後年、米韓合作による配信映画『オクジャ okja』(17)に着手。アメリカ企業に捕らえられた巨大生物を救うべく、少女が孤軍奮闘するという『グエムル』を反復するような怪獣映画を展開させ、ひとまず好評を得たのだが……。

ちなみに『D-WARS ディー・ウォーズ』のプロモーションでヒョンレが来日したさい、取材で彼に『グエムル』は観たのかと質問した。すると、

「観たよ、この2つの目でね」

という元コメディ俳優らしいギャグを飛ばしてきたが、内容に対する具体的なコメントは聞き出せなかった。もしかしたら同作に対して強いライバル意識があったのかもしれないし、日本の怪獣映画と、そして自らの作家性や意匠が塩梅よくブレンドされたジュノの力作に対し、たまらなくジェラシーを感じていたのかもしれない。そんな彼も『D-WARS 2』の企画を始動させていたものの、ヨングアート社の資金の使い込みや社員の賃金未払いなどが表面化し、2012年に自己破産を申請。『D-WARS 2』は宙に浮いたままになっている。

怪獣映画の革命作『グエムル-漢江の怪物-』の初公開から、およそ12年の月日が経った。だが韓国の「怪獣映画」の未来は、まだまだ遠い先にあるようだ。▪︎

© 2006 Chungeorahm Film. All rights reserved.

この記事を読む

違いの分かる大人のための上質なアクション映画『メカニック』

2018.12.01

なかざわひでゆき

‘70年代のアメリカで吹き荒れたチャールズ・ブロンソン旋風。もともと『荒野の七人』(’60)や『大脱走』(’63)で個性的な脇役として頭角を現し、巨匠セルジオ・レオーネのマカロニ西部劇『ウエスタン』(’68)やアラン・ドロンと共演したフレンチ・ノワール『さらば友よ』(’68)などの国際的な大ヒットで、一足先に日本やヨーロッパでスターダムを駆け上がったブロンソンだったが、しかし肝心の本国アメリカでの人気はいまひとつ盛り上がらなかった。なにしろ、この時期の出演作はどれもヨーロッパ映画ばかり。アメリカ公開までに1~2年のブランクがある作品も多かった。『夜の訪問者』(’70)なんか、全米公開は4年後の’74年。日本で大ヒットした『狼の挽歌』(’70)だって、アメリカの映画館でかかったのは’73年である。それゆえに、外国でブロンソンが受けているとの情報は入っても、そのブーム自体が本国へ逆輸入されるまで少々時間がかかったのだ。

しかし、ニューヨークでロケされたイタリア産マフィア映画『バラキ』(’72)を最後に、ブロンソンはハリウッドへ本格復帰することに。そして、チンピラに愛する家族を殺された中年男の壮絶なリベンジを描いた、マイケル・ウィナー監督の『狼よさらば』(’74)が空前の大ヒットを記録したことで、ようやくアメリカでもブロンソン旋風が頂点に達したというわけだ。そのマイケル・ウィナー監督とは、ハリウッド復帰作『チャトズ・ランド』(’72)以来、通算6本の作品で組んでいるブロンソン。中でも筆者が個人的に最もお気に入りなのが、ブロンソン=ウィナーのコンビ2作目にあたるハードボイルド・アクション『メカニック』(’72)である。

主人公アーサー・ビショップ(チャールズ・ブロンソン)は、とある組織のもとで秘かに働くメカニック。普通、メカニック(Mechanic)といえば「機械工」や「修理工」を意味するが、しかし裏社会においては「プロの殺し屋」を指すらしい。組織から送られてきた資料をもとにターゲットの詳細な個人情報を把握し、その身辺をくまなく調べることで入念な暗殺計画を練り、偶発的な事故に見せかけて相手を確実に仕留めるビショップ。足のつくような証拠は決して残さない。仕事が仕事なだけに、普段から人付き合いはほとんどなし。広々とした大豪邸にたった一人で暮らし、趣味の美術品コレクションを眺め、クラシック音楽のレコードに耳を傾けて余暇を過ごす。決して感情を表には出さず、淡々と殺しの仕事をこなしているが、しかし内面では心的ストレスを募らせているのだろう。精神安定剤と思しき処方薬は欠かせない。それでも心が休まらぬ時は、馴染みの娼婦(ジル・アイアランド)のもとを訪れては恋人を演じさせ、つかの間だけでも偽りの温もりに孤独を紛らわせる。

そんな一匹狼ビショップのもとへ、新たな殺しの依頼が舞い込む。ターゲットはハリー・マッケンナ(キーナン・ウィン)。組織の大物だった亡き父親の部下であり、ビショップがまだ子供だった頃からの付き合いだ。しかし、ビジネスに私情を一切持ち込まない彼は、普段通りに淡々と任務を遂行。何事もなかったかのようにハリーの葬儀にも出席し、そこで彼の一人息子スティーヴ(ジャン=マイケル・ヴィンセント)と知り合う。謎めいたビショップに好奇心を抱き、なにかと口実をもうけて彼に接触して素性を探ろうとするスティーヴ。一方のビショップも、父親の死に動揺する素振りすら見せず、冷酷なまでに合理的で客観的なスティーヴの言動に暗殺者としての素質を見抜き、いつしか自分の弟子として殺しのテクニックと哲学を伝授するようになる。2人はお互いに似た者同士だったのだ。

そこへ次なる仕事の指示があり、ビショップは組織に断りなくスティーヴを同伴させるのだが、弟子の判断ミスで危うく失敗しかけたことから、これを問題視した組織のボス(フランコ・デ・コヴァ)から口頭で注意を受ける。その場で新たな任務を依頼されるビショップ。すぐにターゲットがいるイタリアのナポリへ向かうよう急かされ、怪訝そうな顔をしつつも渋々引き受けた彼は、計画を相談しようとスティーヴの留守宅へ上がりこみ、そこでたまたま自分の暗殺資料を発見してしまう。要するに、組織はビショップの後釜にスティーヴを据え、もはや用済みとなった彼を始末しようとしていたのだ…。

孤独な老練の暗殺者が、育てた若い弟子に命を狙われるという皮肉な筋書きは、同じくマイケル・ウィナー監督がバート・ランカスターとアラン・ドロンの主演で、生き馬の目を抜く国際スパイの非情な世界を描いた次作『スコルピオ』(’73)へと引き継がれる。また、ストイックで寡黙な殺し屋ビショップのキャラクターは、ブロンソンの友人でもあるドロンが『サムライ』(’67)で演じた殺し屋ジェフ・コステロを彷彿とさせるだろう。そういえば、あちらも数少ない他者との接点が美しき娼婦(しかも演じるのは主演スターの妻)だった。なんか、いろいろ繋がっているな。ビショップの仕事ぶりを克明に描いたオープニングは、アメリカでも高い評価を得た加山雄三主演の東宝ニューアクション『狙撃』(’68)と似ている。安ホテルの一室からターゲットの住むアパートの室内を望遠レンズ付きカメラで何枚も撮影し、その写真を並べながら暗殺工作の段取りを計画。ターゲットが留守中に部屋へ忍び込み、予めマークしていた数か所に細工を仕込む。あとは向かいのホテルに潜んでターゲットを監視し、ここぞというタイミングで一気に仕留める。『狙撃』は冒頭7分間でセリフが一言だけだったが、こちらはここまでの15分間で一言のセリフもなし。それでいて、主人公ビショップが何者なのかをきっちりと描いている。実に見事なプロローグだ。

そのビショップと若き後継者スティーヴの奇妙な師弟関係が、本作における最大の見どころであり面白さだと言えよう。組織からの指示があれば、たとえ少年時代から良く知る恩人であろうと、顔色一つ変えず冷静沈着に殺すことの出来るビショップ。別に個人的な恨みなどない。確かに一瞬ギョッとはするものの、しかしあとはプロとして与えられた仕事をこなすだけだ。一方のスティーヴも同様だ。父親が突然死んだって何の感慨もなく、そればかりか葬儀を途中で抜け出し、自分のものになった豪邸に大勢の友達を呼んでパーティを開く。といっても、バカ騒ぎしている友達を眺めているだけ。表面上は知的で社交的で魅力的な人物だが、しかし主観的な良心や感情というものに決して流されず、常に物事を客観的かつ論理的に捉えて合理的に行動する。ある種のサイコパスと言えるかもしれない。それを強く印象付けるのは、恋人ルイーズ(リンダ・リッジウェイ)が自殺未遂を図るシーンだ。恋人とは言え、そう思っているのはルイーズの方だけ。スティーヴにとっては数いる遊び相手の一人に過ぎない。その冷たい扱いに腹を立てた彼女は、呼び出したスティーヴの前で両手首をカミソリで切って見せるのだが、彼はまるで意に介さないばかりか高みの見物を決め込む。死にたいと思って死ぬ人間になぜ同情しなくちゃいけない、君が望みを叶える様子を最後までちゃんと見届けてあげるよ、と言わんばかりに。その場に居合わせたビショップも、ルイーズの体重が110ポンドと聞いて、「だったら3時間以内に死ねるな。まずは悪寒がして、それからだんだんと眠くなるんだ」なんて平然とした顔で解説をはじめ、ルイーズに「あんたも彼と同じで人でなしね」と言われる始末(笑)。ここでビショップは、自分とスティーヴが同類の人間であるとの確信を抱き、やがて彼を自分の後継者として育てることを考え始めるわけだ。

脚本家のルイス・ジョン・カリーノによると、当初の設定ではビショップとスティーヴの関係性に同性愛的なニュアンスがあったという。要するに、恋愛とセックスの駆け引きを絡めた新旧殺し屋同士のパワーゲームが描かれるはずだったようなのだ。だが、やはり時期尚早だったのだろう。主演俳優のキャスティングが二転三転する過程で、同性愛要素がたびたび出演交渉のネックとなり、いつしか脚本から削り取られて行ったらしい。なるほど、それはそれで刺激的かつ興味深い作品に仕上がっていたかもしれない。一方の完成版では、ビショップとスティーヴは疑似親子的な関係性を築いていく。年齢を重ねることで徐々に丸くなり、長年のストレスから肉体的にも精神的にも限界を感じ始めたビショップは、若い頃の自分を連想させるスティーヴに対し、つい親心にも似た感情を抱いたのだろう。その気の緩みが結果的に仇となってしまい、自らを危険な状況へと追い詰めていくことになるわけだ。

余計な説明を極力排したハードボイルドな語り口は、ともすると表層的で分かりづらい作品との印象を与えるかもしれないが、しかし登場人物の何気ない反応や仕草、一見したところ見過ごしてしまいそうなシーンの一つ一つにちゃんと意味があり、自分以外の誰も信用することが出来ない非情な世界に生きる主人公の誇りと美学、孤独と哀しみが浮かび上がる。フレンチ・ノワール…とまでは言わないものの、しかし多分にヨーロッパ的な洗練をまとったマイケル・ウィナー監督の演出が冴える。ナポリへ舞台を移してからの終盤も、いまや師匠と弟子からライバルとなった2人の、抜き差しならぬ共犯関係をスリリングに描いて見事だ。カーチェイスや銃撃戦も見応えあり。呆気なく決着がついたと思いきや…という捻りの効いたラストのオチにもニンマリさせられる。まさに違いの分かる大人のための上質なアクション映画だ。

ちなみに、ご存知の通りジェイソン・ステイサム主演で’11年にリメイクされた本作だが、しかし両者は似て非なる作品だと言えよう。リメイク版では主人公ビショップを観客が「共感」できる親しみやすいキャラクターへと変えたばかりか、あえてオリジナル版では曖昧にされていた背景や設定に説明を加え、スティーヴがビショップに弟子入りする明確な理由を与えてしまったせいで、その他大勢のジェイソン・ステイサム映画と見分けがつかなくなったことは否めないだろう。続編『メカニック:ワールドミッション』(’16)に至っては、まるでジェームズ・ボンド映画のような荒唐無稽ぶり(笑)。それはそれで別にいいのだけれど、あえて『メカニック』を名乗る必要もなかったのではないかとも思えてしまう。まあ、それもある意味、スター映画の宿命みたいなものか。

なお、ビショップの自宅として撮影に使われた豪邸は、ロサンゼルスのウェストハリウッドに実在するが、本作の数年後に全面改修されているため、当時の面影を残しているのは門から玄関までの急な坂道だけだそうだ。また、組織のボスが暮らしている広々とした大豪邸は、サム・ペキンパー監督の『バイオレント・サタデー』(’83)のロケ地にもなった場所で、もともとはハリウッドの大スター、ロバート・テイラーが所有していた。さらに、スティーヴがチキンのデリバリーを装って押し入る邸宅も、ロサンゼルスに隣接するパサデナ市に実在しており、こちらはテレビ版『バットマン』(‘66~’68)のブルース・ウェイン邸の外観として使用されている。▪︎

© 1972 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. All Rights Reserved

この記事を読む

“大作パニック映画”!?『大陸横断超特急』のホントのところ

2018.11.28

松崎まこと

~愛と冒険を乗せて衝撃のノンストップ・サスペンスが始まった!~~完全犯罪をのせ狂気の極地へ突っ走る超特急「シルバー・ストリーク」号構内に突入する殺人パニック暴走列車!~

『大陸横断超特急』が今から40年以上前、1977年のゴールデンウィークに公開される際の、宣伝用チラシに載っていた惹句である。ヴィジュアル的にも、巨大な列車が駅の壁をぶち破って突入し、客や駅員が逃げまどっている様を背景に、この映画の主演であるジーン・ワイルダー、ジル・クレイバーグ、リチャード・プライア―の3人が、必死の形相でそこから逃れようとしているコラージュがされていた。

本作の日本公開に当たっては配給会社が、“大作パニック映画”のイメージを打ち出していたことが、このチラシ1枚からよくわかる。上映館で販売されたプログラムに載った“解説”にも、「想像を絶するアドベンチャー」「パニック映画」「20世紀フォックスが1000万ドル(30億円)を投じて『ポセイドン・アドベンチャー』以来の大作として贈る」等々の、仰々しい煽り文句が躍る。

ところが後に発売されたDVDなどに収録された“本国版予告編”を観ると、最初の打ち出しは、“コメディ”!次いで“ロマンス”、最後に“アクション”なのである。更に本国版のポスターヴィジュアルも、“シルバー・ストリーク号”が駅に突入している場面が背景なのは同じだが、その前に並ぶワイルダー、クレイバーグ、プライア―の3人は、浮き浮きしたポーズでニコニコ顔なのだ。

では本作のホントのところは?その前にまず、ストーリーを紹介したい。 ロサンゼルスからシカゴまで、2日半かけてアメリカ大陸を横断する、コンパートメント付きの特急列車“シルバー・ストリーク号”。ゆったりとした旅を楽しもうと、列車に乗り込んだ出版業者ジョージ(ワイルダー)は、ヒリー(クレイバーグ)という美女と知り合う。彼女は美術史家シュライナー教授の秘書であり、その講演旅行に同行していた。

ジョージとヒリーはお互いに好意を抱き、ディナーの後にベッドイン。ムードが盛り上がったその瞬間、ジョージの目には、コンパートメントの窓に逆さ吊りになった、シュライナー教授の死体が飛び込んできた。 騒ぎ立てるジョージ。だが結局は、シャンパンの飲み過ぎによる「目の錯覚」だとヒリーに言われ、納得せざるを得なかった。 しかし本当に、殺人事件は起こっていた。犯人は、美術品の贋作を売りさばいて巨額の富を築いた、国際ギャングのデブロー一味。彼らの悪事を暴き立てようとした教授を、口封じのために殺したのである。

そして“シルバー・ストリーク号”を舞台にした、ジョージたちとデブロー一味の対決が始まる…。

このストーリーだと、日本での宣伝で強調された“大作パニック映画”的な要素よりは、“巻き込まれ型サスペンス”の色が強い。実際プログラムの“解説”にも、「ヒッチコックの『北北西に進路をとれ』を思わせるスリラー・サスペンス」という表現が出てくる。

またデブロー一味が教授を殺害するきっかけになった、贋作の証拠品となる“レンブラントの手紙”も、なぜそれが証拠になるかがは、観客に提示されない。これはヒッチコック言うところの、典型的な“マクガフィン”=物語において登場人物にとっては重要であるが、作劇上においては別の何かをそれに当てても問題はないものなのである。

では本当にヒッチコック風の“巻き込まれ型サスペンス”であったり、“スリラー・サスペンス”だったりするのか?実際は、そうしたジャンルにオマージュを捧げつつも、限りなく“コメディ”色が強い作品なのである。

ヒッチコックならば、ジェームズ・スチュアートやケーリー・グラントといった男前をキャスティングしたであろう、主人公のジョージ。ここにジーン・ワイルダーを配した辺りで、オリジナル脚本を書いたコリン・ヒギンズ、『ある愛の詩』(1970)『ラ・マンチャの男』(1972)など、何でも来いの老練なアーサー・ヒラー監督ら作り手が、もうコメディをやる気満々なのが伝わってくる。

1933年生まれのワイルダーは、ブロードウェイを経て、1967年に『俺たちに明日はない』で映画デビュー。翌68年に“コメディ映画の巨匠”メル・ブルックス監督の『プロデューサーズ』に主演してからは、その道を邁進する。

ティム・バートン監督×ジョニー・デップ主演の『チャーリーとチョコレート工場』(2005)のオリジナル版である、『夢のチョコレート工場』(1971 日本未公開)や、この頃はメル・ブルックスと並び称されるような、バリバリのコメディ監督だったウディ・アレンのオムニバス・コメディ『ウディ・アレンの誰でも知りたがっているくせにちょっと聞きにくいSEXのすべてについて教えましょう』(1972)などに出演の後、西部劇パロディの『ブレージング・サドル』(1974)、フランケンシュタイン映画のパロディ『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)と、ブルックス監督絶頂期の大ヒットコメディに立て続けに主演。翌1975年には主演も兼ねたワイルダーの初監督作で、名探偵の弟を主人公にした、『新シャーロック・ホームズ おかしな弟の大冒険』も公開されている。

そうした、コメディ映画俳優として、まさに上り調子のキャリアの時に主演したのが、『大陸横断超特急』なのである。

本作でワイルダー扮するジョージは、ヒッチコック映画のヒーローさながらに、美女といい仲になったり、命を狙われて逆襲に出たりするものの、悪党と対峙する度に列車から落とされるというギャグを繰り返す。そこで彼は、偶然知り合った老農婦に複葉機に乗せてもらったり、自分を犯人扱いした間抜けな保安官からパトカーを奪ったりしながら、何とか列車に追いついては乗り込む。

さして速いとも思えない交通手段で追いつくとは、どこが邦題にある“超特急”なのか!? (笑)。まあこの辺り、実に腹を抱える展開なのである。

乗っては落とされ乗っては落とされ…。そんな最中、奪ったパトカーの中で出会うのが、コソ泥で護送中だったグローバー。演じるは、リチャード・プライア―だ!

1940年生まれのプライア―は、60年代からスタンダップコメディアンとして活躍し、70年代前半にはエミー賞やグラミー賞も受賞。あのエディ・マーフィーやクリス・ロックも崇める、伝説的な存在である。

映画には60年代後半から出演するようになり、ブルックス監督×ワイルダー主演の『ブレージング・サドル』の脚本にも参加している。そうした意味では、ワイルダーとプライア―は既に邂逅しているものの、本作がスクリーン上での初顔合わせである。

プライア―演じるグローバーは、ワイルダー演じるジョージのピンチを救う役どころだが、同時にお笑いを増幅させる役割をも見事に果たしている。特に殺人犯人と疑われたジョージを、捜査の網から逃すために、グローバーの指導で“ある者”に変装させるというやり取りが、ホントに最高である!具体的には記さないので、是非楽しみに観て欲しい。

因みに、この後ワイルダーとプライア―は名コンビとして、『スター・クレイジー』(1980)『見ざる聞かざる目撃者』(1989)『サギ師とウソつき患者』(1991)と、本作を含めて4作品で共演を重ねることとなる。

というわけで、ワイルダーとプライア―の掛け合いが、最大の見どころとも言える『大陸横断超特急』。なぜアメリカでの大ヒットにも拘わらず、日本では看板に偽りありの、“大作パニック映画”のような売り方になってしまったのか?

まず思い当るのが、日本的には、「売りになる」スターが1人も出ていない作品であったこと。アメリカで人気のコメディアンといっても、一部の例外を除いて、日本では全く集客力を持たない。ヒロインのジル・クレイバーグが、ポール・マザースキー監督の『結婚しない女』(1978)でブレイクするのも、もう少し後のことである。

付記すれば、日本では同じ年の暮れの公開で大ヒットした、『007 私を愛したスパイ』(1977)に殺し屋の“ジョーズ”役で登場し大人気となる、身長2m18cmの巨漢リチャード・キールも本作に出演している。やはり殺し屋(しかも“ジョーズ”の鋼鉄の歯と同じような、金歯をしている!)を演じているが、こちらもまだブレイク前のことであった。

そんなこんなで本作の宣伝部は、列車の突入シーンをフィーチャーして、『ポセイドン・アドベンチャー』(1972)『タワーリング・インフェルノ』(1974)などから本格化した、“パニック映画”ブームを利用する挙に出たのであろう。付け加えれば本作日本公開の数か月前、猛スピードで爆走する列車のパニックサスペンス『カサンドラクロス』(1976)が大ヒットしたばかりという余波も、当然あったように思える。

今回一つ勘違いしていたのは、邦題の“大陸横断…”という部分。公開当時流行っていた記憶があるTV番組、「アメリカ横断ウルトラクイズ」に由来するのかなと思っていた。ところが調べてみると、『大陸横断超特急』の日本公開の方が、「アメリカ横断ウルトラクイズ」の「第1回」が放送されたのよりも、半年も早かったのである。

となると、逆に番組の方がパクったのか?多分そんなことはないであろうが、公開当時のこうしたアレコレを伝えるのも、その映画を知るための一助になるかなと思う。▪︎

© 1976 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

この記事を読む

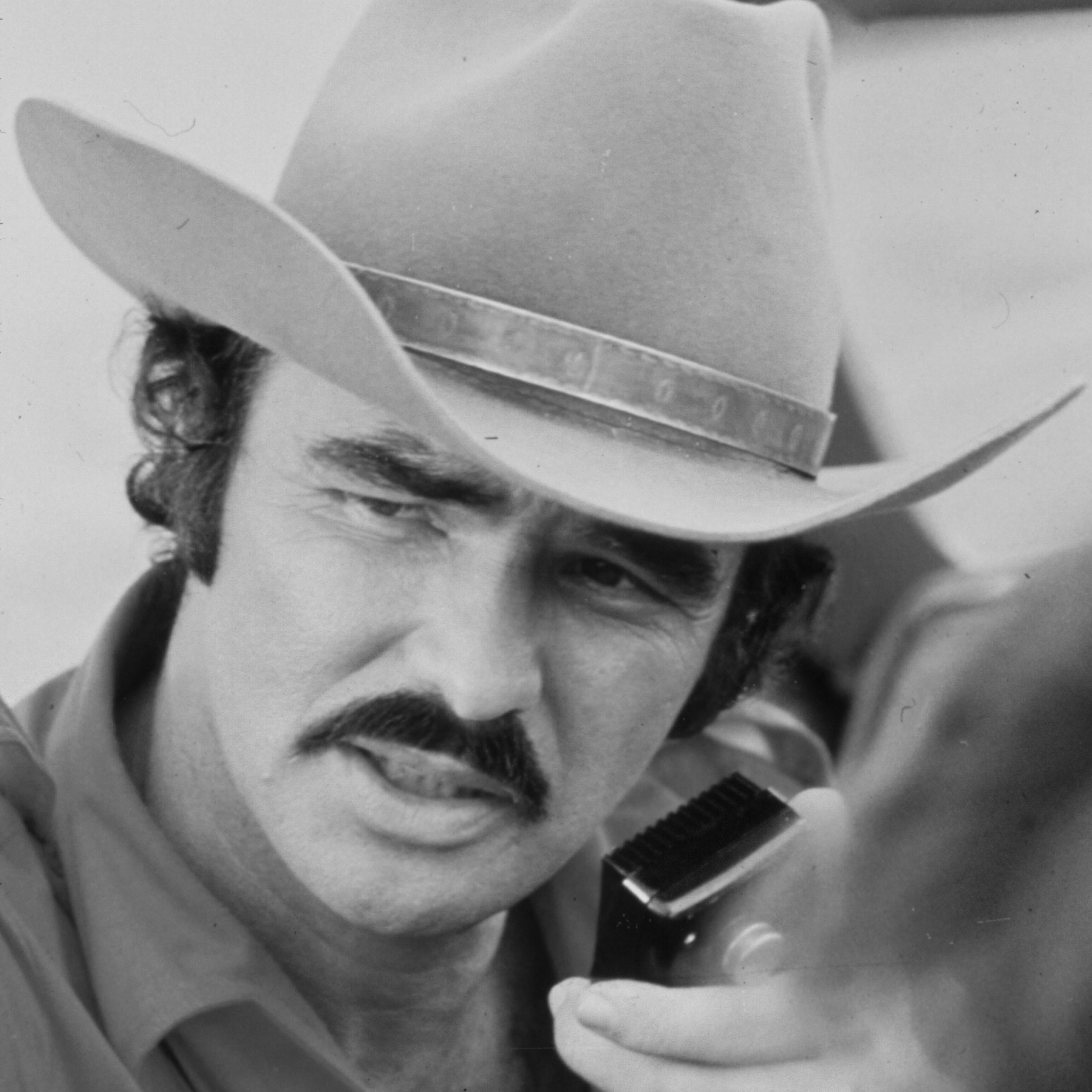

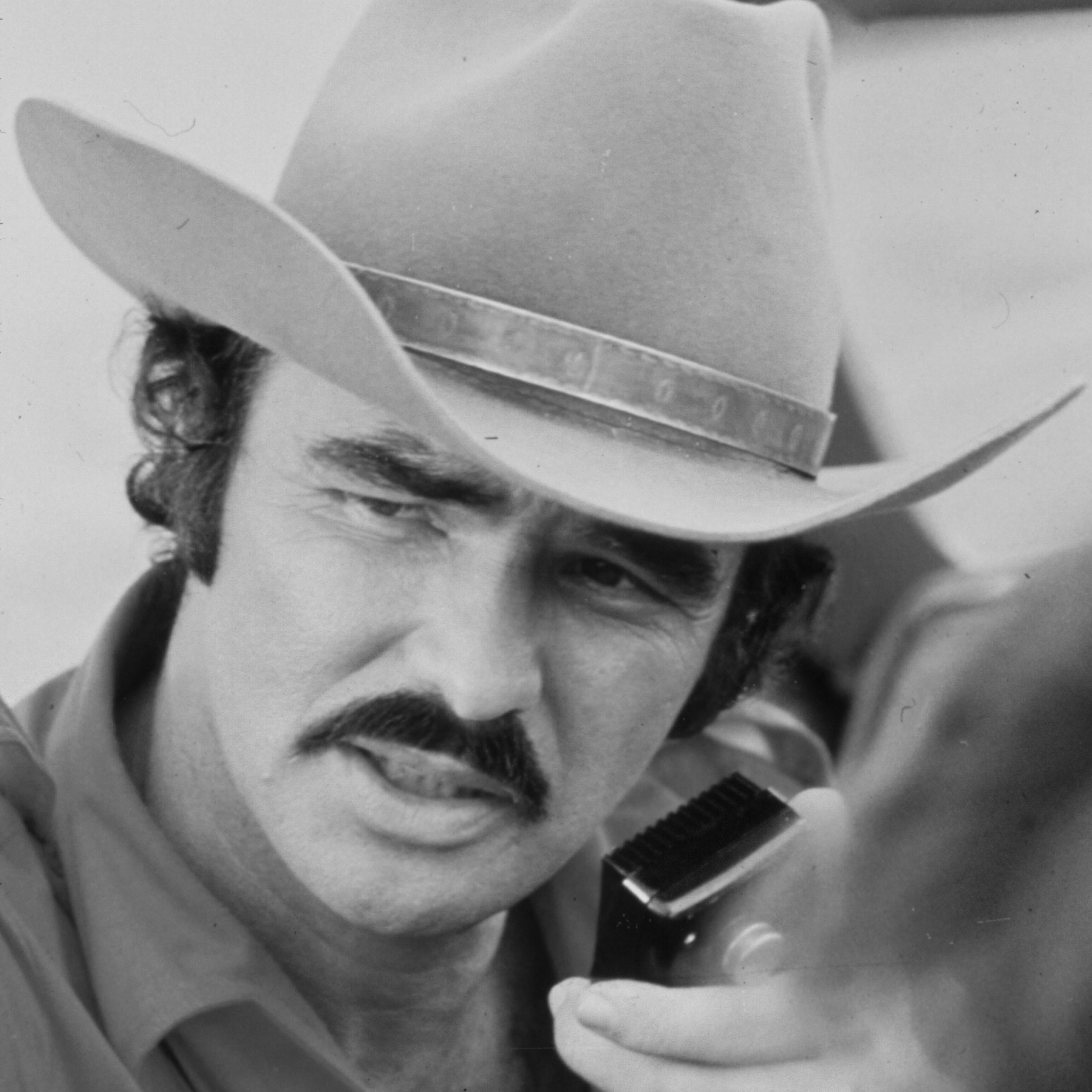

【追悼】バート・レイノルズの時代があった。少なくともアメリカでは…『トランザム7000』

2018.11.22

松崎まこと

伝説のトラッカー“バンディット(山賊)”こと、ボウ・ダーヴィル(バート・レイノルズ)。ある日テキサスの大富豪親子から持ち掛けられた、無理難題な賭けに乗る。それは当時、ミシシッピー川以東に持ち出すと密輸扱いとなった、「クアーズビール」400ケースをテキサスまで出向いて積み込み、ジョージア州アトランタまで運搬する、往復3,000㎞ほどを28時間で走破するというもの。

成功すれば8万ドルもの大金が舞い込むが、道中で警察に見付かれば、即お縄となる。バンディットは、相棒のスノーマン(ジェリー・リード)にビールを運ぶトラックを運転させる一方、己はポンティアック・ファイヤーバード・トランザムに乗って、追っ手を撹乱する作戦を取った。

ビールを無事積み込み、いざアトランタへとなった復路で、バンディットはウェディングドレスを纏ったキャリー(サリー・フィールド)という女を拾う。彼女は、その名もジャスティス保安官(ジャッキー・グリーソン)のボンクラ息子との挙式中に嫌気が差して、教会から逃げ出して来たところだった。

怒りに燃えるジャスティスは、息子と共に猛追跡を開始。それが引き金となってバンディットたちは、アーカンソー州・ミシシッピ州・アラバマ州・ジョージア州の各州警察と、壮絶なカーチェイスを繰り広げることとなるのであった…。 アメリカでは1977年の5月、日本では同年10月に公開された『トランザム7000』。いま観ると驚くほどに、その時代を象徴するアイコンが満載の作品である。

1970年台後半という時節はまさに、“大型トラック”がキテいた頃。日本ではデコトラブームの真っ最中で、菅原文太主演の東映『トラック野郎』シリーズ(1975~79 全10作)が、お盆と正月ごとに松竹の『男はつらいよ』と、覇を競い合っていた。同じ頃アメリカでも、ジャン=マイケル・ヴィンセント主演の『爆走トラック'76』(1975)、サム・ペキンパー監督の『コンボイ』(1978)など、トラックが主役と言えるアクション映画が製作されている。そんな中でも最大級のヒットとなったのが、本作『トランザム7000』である。

車が主役という意味ではこの作品、当時の“スーパーカー”ブームにも乗っている。日本では、原題の『スモーキー(警官を意味するトラッカー仲間の隠語)とバンディット』のままで公開するわけにはいかなかったのであろうが、『トランザム7000』という、バンディットが乗り込む車種を、実に思い切りよく押し出して、邦題にしている。

この時分の日本の中高生男子は、「週刊少年ジャンプ」に連載されていた池沢さとし作の漫画「サーキットの狼」(1975~79)などの影響で、猫も杓子もランボルギーニ・カウンタックやフェラーリなどの“スーパーカー”に熱狂していた。もちろん、実際に手に入れたり運転出来る代物ではないので、ある者はモーターショーなどで写真を撮りまくり、ある者は“キン消し=キン肉マン消しゴム”に先立つ、“スーパーカー消しゴム”のコレクションに明け暮れたりしていたのだ。

そんなわけで日本の配給会社は、“トランザム”を敢えて「売り」にする挙に出たわけである。厳密に言うと、“トランザム”を“スーパーカー”の範疇とするのが正しいのかどうかは、かなり微妙らしいが…。

そして、“トラック野郎”“スーパーカー”と並ぶ、いや少なくともアメリカではそれ以上の“時代のアイコン”だったのが、この映画の主演男優!バンディットを演じた、バート・レイノルズその人である。

1936年、アイルランドとネイティブ・アメリカン(チェロキー族)の血を引く父と、イギリス人の母の子として生まれる。大学時代はアメリカン・フットボールの花形選手で、プロ入りを目指したものの、事故による故障で断念。その後友人の薦めもあって、俳優を志すこととなる。 撮影現場でのスタントマンなどを経て、1960年代はTVシリーズやB級アクション映画、マカロニウエスタンなどに出演。しかし1970年代初頭、30代半ばを迎えた頃のバートは、未だ世間の耳目を集める存在ではなかった。

スポットライトが当たったのは、1972年。アメリカの女性雑誌「コスモポリタン」4月号で、クマの毛皮に全裸で横たわり、左手で局部だけを隠したヌードグラビアを披露したのである。よく筋骨隆々という言葉が使われるが、この時代のそれは、1980年代中盤以降に主流となる、スタローンやシュワルツェネッガーのような、エッジの利いたステロイド系の筋肉とは違う。もっとしなやかな、自然体の筋肉とでも言うべきか。そんな、元アメフト選手らしい筋肉に分厚い体毛を纏ったバートのヌードは、センセーショナルな話題となり、“セックス・シンボル”として、大きく注目されるようになったのである。

折しもヌード発表直後に公開された主演作、ジョン・ブアマン監督の『脱出』が、大ヒットを記録!まさにブレイクの時を迎えた。

それ以降は、『白熱』(1973)『ロンゲストヤード』(1974)『ハッスル』(1975)『ラッキー・レディ』(1975)等々、主にアクション映画で男臭い魅力を放ちながら、絶大なる人気を獲得。1976年には『ゲイター』で、監督業にも進出となった。

そんなまさに上り調子の時に出演したのが、『トランザム7000』。アクションに関してはカースタントが主体となるため、バートの身のこなしがたっぷりと見られる作品ではない。しかし、『デキシー・ダンスキングス』(1975)『ゲイター』に続く3度目の共演となった、相棒役のカントリー歌手ジェリー・リードとの息のあった掛け合いや、執念の追跡をする、ジャッキー・グリーソン演じる保安官を次々と出し抜いていく様に、バートのコメディアンとしての才覚が窺える。またこの作品を皮切りに、公私共に暫しのパートナーとなった、サリー・フィールドとのロマンチックなやり取りも、見どころの一つであろう。

追記すれば、これがバートがハル・ニーダム監督と組んだ、コンビ第1作。長年バートのスタントマンを務めた縁から、この作品で監督デビューしたニーダムは、以降『グレート・スタントマン』(1978)『キャノンボール』(1981)など、バートの人気絶頂期を中心に、彼の主演作を6本監督するに至った。

本作の大ヒットによってバートは、翌1978年に初めて、“マネーメイキングスター”のトップに輝く。この“マネーメイキングスター”とは、全米の映画館オーナーや映画バイヤーが、前年度の興行成績に貢献したスターを投票し、その集計の結果として選ばれるもの。バートはこの年から1981年まで、4年連続でトップの座を勝ち取ることとなり、紛れもない人気№1スターとして、君臨した。少なくともアメリカでは…。

なぜこんな書き方になるかと言えば、バートの人気は、日本ではついぞ盛り上がることがなかったからである。『脱出』や『ロンゲストヤード』のような、今も語り継がれるような作品に出演しながらも…である。この頃アクション俳優として、バートのライバルと目されたクリント・イーストウッドと比べると、日本での人気の違いがよくわかる。

イーストウッドは、TVシリーズの西部劇「ローハイド」(1959~65)で人気を得た頃から、セルジオ・レオーネ監督のマカロニウエスタン“ドル箱3部作”に出演した1960年代中盤、そして1970年代以降『ダーティハリー』シリーズ(1971~1988 全5作)などで大スターの地位を確固とした頃に至るまで、「スクリーン」や「ロードショウ」といった日本の映画雑誌の人気投票では、常に上位にランクインしていた。一方でバートは、“マネーメイキングスター”のトップに輝いたような時期でも、そうした投票でベスト10入りしたようなことは、寡聞にして知らない。

クールで寡黙な印象が強いイーストウッドが日本人受けしたのに対し、毛むくじゃらのヌードの印象も相まって、良く言えばホット、悪く言えば暑苦しい印象を抱かせるバートのキャラは、当時の日本人には受け入れにくいものだったのかも知れない。 そんなバートのキャリアは、ライバルのイーストウッドと、2大アクションスターの共演と騒がれた、『シティヒート』(1983)が興行的に失敗した前後から、下降線に入る。イーストウッドがこの頃から監督としての評価もグングンと高め、1992年には『許されざる者』で、アカデミー賞の作品賞と監督賞を得たのとは対照的に、ヒットに恵まれなくなっていく。1989年から90年に掛けては遂に、「B.L.ストライカー」というTVシリーズの探偵ものに主演。今とは違ってこの頃は、ハリウッドでトップを取ったような俳優がTVドラマに出戻ることは、「落ちぶれた」以外の何ものでもなかった。

余談になるが、共に女性関係が派手であったイーストウッドとバート。1980年前後に公私共にパートナーであった女優に関しても、非常に対照的なこととなっている。

本作『トランザム7000』に始まり、『ジ・エンド』(1978 日本未公開)『グレートスタントマン』(1978)、そして本作続編の『トランザム7000 VS 激突パトカー軍団』(1980)まで、バート映画の付属物のように相手役を務めた、サリー・フィールド。彼女はその合間の1979年に出演したマーティン・リット監督の『ノーマ・レイ』で、アカデミー賞主演女優賞を受賞。更にバートと離別後の『プレイス・イン・ザ・ハート』(1984)で2度目のオスカーに輝き、1980年代後半にはキャリア的に、元カレを完全に逆転する形となった。

一方、『アウトロー』(1976)から『ダーティハリー4』(1983)まで、イーストウッドの監督・主演作に6本出演し、私生活でも12年を共にしたのが、ソンドラ・ロック。1989年に2人が破局後、イーストウッドは先に書いた通り、監督としてピークを迎えていくわけだが、一方でロックの方は、イーストウッドに慰謝料請求の訴訟を起こしたり、2人の関係の暴露本を書いたりと、専らゴシップばかりが取り上げられるような存在となっていく…。

些か脱線してしまったが、その後のバートの俳優人生に於いては、齢60を超えた1997年、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』で演じたポルノ映画監督の役で、キャリアでは最初で最後のオスカー・ノミネート=アカデミー賞助演男優賞の候補になるという、“復活劇”があった。それもつい昨日のことのように思っていたが、今年の9月になって、バート82歳での訃報を聞くこととなった。いかにもバートとその出演作を愛していそうな、タランティーノ監督の新作出演を目前にしての急死と聞くと、溜息が出る。

バートより6歳年長のイーストウッドが、ハリウッド屈指の大監督として、未だバリバリの現役であることを思うと、余計に…。◼️

© 1977 Universal Pictures. All Rights Reserved.

この記事を読む

‘80年代青春映画ブームの代表作は元祖「ブラット・パック」映画でもあった!〜『セント・エルモス・ファイアー』〜

2018.11.06

なかざわひでゆき

‘80年代を代表する青春映画の金字塔である。『アウトサイダー』(’83)や『フラッシュダンス』(’83)、『フットルース』(’84)、『すてきな片思い』(’84)の相次ぐ成功によって、徐々に盛り上がっていった’80年代の青春映画ブーム。特に’85~’87年にかけてはその絶頂期で、本作のほかにも『ブレックファスト・クラブ』(’85)や『プリティ・イン・ピンク』(’86)、『フェリスはある朝突然に』(’86)、『ダーティ・ダンシング』(’87)などの青春映画が次々と大ヒットして社会現象となり、それらの作品の多くに出演した若手俳優たちが「ブラット・パック」と呼ばれて持てはやされた。’80年代はまさに青春映画の黄金時代だったのである。

しかし、なぜ’80年代に青春映画ブームが花開いたのか。その理由を考える前に、ハリウッドにおける青春映画の歩みを駆け足で振り返ってみよう。そもそも青春映画のルーツは、「アメリカの恋人」と呼ばれたサイレント映画の清純派スター、メアリー・ピックフォードの時代にまで遡ることが出来る。’30年代にはミッキー・ルーニーが明朗快活な中流階級の少年を演じた「アンディ・ハーディ」シリーズが人気を集めた。しかし、ハリウッドにおいて青春映画が一つのジャンルとして確立されるようになったのは、終戦後の’50年代に入ってからのことだと言えるだろう。

『乱暴者』(’53)でマーロン・ブランドが、『理由なき反抗』(’55)でジェームズ・ディーンが若い反抗世代のヒーローとなり、エルヴィス・プレスリーが主演する一連のロックンロール映画もヒット。中流階級の恵まれた若者たちの青春模様を描いた『避暑地の出来事』(’59)や『ボーイハント』(’60)などの群像ドラマ、フランキー・アヴァロンとアネット・ファニセロが主演した能天気な「ビーチ・パーティ」シリーズなども人気を集めた。その背景として、第二次世界大戦後の好景気によってアメリカ社会全体がかつてない繁栄を享受し、中でも中流階級が豊かになったことでアメリカ史上初めて、ティーンの若者が消費活動の主役に躍り出たことが深く関わっている。映画だけでなくロックンロールやファッションなど、当時はアメリカの若者文化全体が大きく花開いた時代だったのだ。

その後も『卒業』(’67)や『ラスト・ショー』(’71)、『アメリカン・グラフィティ』(’73)、『アニマル・ハウス』(’78)などの青春映画がヒットしたものの、ジャンルとして大きなムーブメントとなることは’80年代までなかった。ではなぜ当時、青春映画がブームと呼ばれるほどの人気を集めたのか。まずは映画業界の仕掛けた戦略効果が理由として挙げられるだろう。若年層の観客開拓に試行錯誤していた彼らは、折から社会現象となっていたMTVに目を付けたのである。レコード会社と提携した各映画スタジオは、若者に人気のポップ・スターの最新ナンバーを主題歌や挿入歌として起用。映画の広告を兼ねたミュージックビデオを大量に流すことで、予告編以上の絶大な宣伝効果を得ることが出来た。もちろん、映画とのタイアップという話題性はアーティスト側にもメリットがある。そのきっかけを作ったのが『フラッシュダンス』だったわけだが、若年層をターゲットにした青春映画とポップ・ミュージックの親和性が高いのは当然だと言えよう。おのずと、各映画スタジオは青春映画の制作に力を入れるようになり、『フットルース』や『ベスト・キッド』(’84)などなど、次々と映画と音楽の相乗効果を狙った青春ものが作られて大ヒットしたわけだ。

さらに、時の大統領ロナルド・レーガンによる経済政策「レーガノミックス」の影響も、少なからずあったように思われる。結果的にアメリカの財政赤字を増大させ国民の経済格差を拡大させた「レーガノミックス」だが、一方で減税や金融緩和によって景気そのものは’83年頃から回復(実態は貧困層がより貧しく、富裕層がより豊かになっただけだが)へと転じた。その中から、高学歴高収入のエリート層「ヤッピー」や、高級ブランドを身に着けてパーティ三昧に興じる西海岸の女性層「ヴァレー・ガール」といった、物質主義・拝金主義的な新人類の若者たちが台頭。もちろん、そんな恵まれた若者は全体の一部に過ぎないわけだが、しかし’80年代アメリカのキラキラと輝く若者文化を牽引した彼らの存在も、当時の青春映画ブームを語るうえで無視することは出来ないだろう。

また、「ブラット・パック」と呼ばれた青春映画スターの存在も大きかったと言えよう。その原点は『アウトサイダー』とされており、同作に出演したマット・ディロンやC・トーマス・ハウエル、ラルフ・マッチオ、ロブ・ロウ、トム・クルーズ、エミリオ・エステベス、ダイアン・レインらが「ブラット・パック」の第一世代として活躍し、そこへさらにアンドリュー・マッカーシーやモリー・リングウォルド、ジャド・ネルソンにデミ・ムーア、ロバート・ダウニー・ジュニア、アンソニー・マイケル・ホールらが加わって勢力(?)を拡大。人気者の彼らを共演させることは観客動員数の伸びにも繋がった。

ちなみに、「ブラット・パック」という呼称が使われたのは『セント・エルモス・ファイアー』が最初。雑誌「ニューヨーク」で本作の特集記事が組まれた際、担当記者のデヴィッド・ブラムが当時の人気若手俳優たちを「ブラット・パック」と総称したのである。ただし、もともとそれは蔑称だった。というのも、ブラム記者から取材を受けたエミリオ・エステベスは、インタビュー後に共演のロブ・ロウらと共に彼を誘って夜遊びに繰り出したらしいのだが、その豪遊ぶりを目の当たりにしたブラム記者は、分不相応の高額ギャラを貰って遊びほうける不埒な若造どもという侮蔑の意味を込めて、記事中で彼らを含む売れっ子青春スターたち全般のことを「ブラット・パック(小僧集団)」と呼んだのだ。ジョエル・シューマカー監督曰く、「明らかに、地味でモテないブラム記者による若者たちへの嫉妬心があった」とのことだが、おかげで彼らはメディアから「ブラット・パック」と呼ばれることを嫌い、やがてお互いにつるんで遊ぶことも避けるようになった。本来とは違うポジティブな意味で「ブラット・パック」の呼称が使われるようになったのは、後々になってからのことである。

そんな「ブラット・パック」映画の本家とも言うべき『セント・エルモス・ファイアー』。主人公はワシントンD.C.近郊の名門ジョージタウン大学(撮影で使用されているのはメリーランド大学のキャンパス)を卒業したばかりの男女7人の若者たちである。アルバイトをしながら弁護士を目指して勉強するカービー(エミリオ・エステベス)、無職で女癖が悪くブラブラしている学生時代の人気者ビリー(ロブ・ロウ)、グループ内で唯一恋人がいない新聞記者ケヴィン(アンドリュー・マッカーシー)、国際銀行に就職したものの金遣いが荒く放蕩三昧のジュールズ(デミ・ムーア)、政治の世界で立身出世を狙う野心家アレック(ジャド・ネルソン)、建築家としてのキャリアのためアレックとの結婚を躊躇するレズリー(アリー・シーディ)、そして福祉局で真面目に働く金持ちのお嬢様ウェンディ(メア・ウィニンガム)。まだまだ学生気分の抜けない彼らが、仕事や恋愛の悩みに直面し、社会の厳しい現実に揉まれながらも、やがて大人としての責任に目覚めていく姿を描く。

タイトルは主人公たちが学生時代からたまり場にしているバー「セントエルモの店」と、船乗りの守護聖人セントエルモの名を冠した「セントエルモの火」に由来する。「セントエルモの火」とは、嵐の時などに船や飛行機の突端で起こる放電現象のこと。古くから船乗りたちが悪天候の際に「セントエルモの火」の光を頼りに前へ進んだという伝承を踏まえ、困難な状況に直面した人間がすがる神頼み的なものの象徴として劇中では説明されている。つまりこれは、新社会人として道に迷ってしまった若者たちが、かすかな希望の光を頼りに手探りで前へ進んでいく物語なのだ。

エリート街道を歩むもキャリアと恋愛や友情の板挟みとなる「ヤッピー」のアレックとレズリー、学生時代の栄光が忘れられず自堕落な日々を送るビリー、東海岸版「ヴァレー・ガール」として消費社会の落とし穴にはまっていくジュールズ、弱者の救済に情熱を捧げつつも富裕層である家族の無理解に苦しむウェンディなどなど、’80年代的な若者のトレンドを全編に散りばめつつ、主人公たちの成長ドラマにアメリカの光と影を映し出していくストーリーは非常に巧みだ。また、長所と短所を併せ持つ人間臭い登場人物たちの描写にも説得力があり、それぞれの迷いと苦悩、そこから導き出される決断にも心動かされるものがある。

中でも個人的に一番好きなキャラクターがウェンディだ。地味で大人しくて控えめだが、グループの中では誰よりも芯が強くてしっかりした女の子。いまだ処女であることを気にしているが、かといってセックスを神聖視しているわけでも嫌悪しているわけでもない。むしろ性に対する価値観は進歩的。ただ、彼女なりに譲れない理由があるのだ。その強い信念は仕事でも一貫しており、恵まれない貧困層を救うため献身的に働くが、それゆえに早く結婚して娘婿に家業を継がせたい父親(マーティン・バルサム)と対立し、性格が優しすぎて親子のすれ違いに胸を痛めてしまう。演じるメア・ウィニンガムの、いかにも純朴そうな個性がまたいいんだよね。完成版本編からカットされてしまったものの、口論の末に父親と和解する未公開シーンは本当に感動的。今回の放送を見て気に入った方には、是非ともブルーレイの特典として収録されている未公開シーン集もチェックして頂きたい。涙なしでは見れませんから。

また、恋愛感情に振り回されて右往左往するカービーの迷走ぶりもムチャクチャ共感できる。たまたま病院で再会した大学の先輩デイル(アンディ・マクドウェル)に片想いを炸裂させるカービー。しかし、相手はモデル級の美女でドクターという高根の花。こちらは法律学校に通う弁護士志望とはいえ、まだ何者でもない一介のアルバイト学生。募る恋心と劣等感が強迫観念をどんどんと増大させていく。彼女の気を引くためにあの手この手を使い、将来の進路までコロコロと変えてしまうのだが、やっていることはまるっきりストーカー。若さゆえに盲目となってしまう恋愛感情の暴走。バカだなあ…と苦笑いするしかないんだけど、その一途な気持ちは痛いほどよく分かる。当初、このカービーのエピソードが「あまりにも情けない」ということで、コロンビア映画の重役から丸ごとカットするよう指示されたらしいのだが、若者ばかりのモニターを集めた試写会で圧倒的に受けたことから指示が撤回されたという。そう、リアルな若者の恋愛は美しいだけじゃない。むしろ情けないことの方が多いんですよ。

劇場公開当時、批評家の大人たちから散々酷評されたものの、主人公たちと同世代の若者からは熱狂的に支持されたというのも、恐らく同じような理由からなのだろう。ジョエル・シューマカー監督と共同で脚本を書いているカール・カーランダーは、当時大学を卒業したばかりのインターンだった。ストーリーの土台そのものはジョージタウン滞在中に監督が思いついたものだが、しかし当事者世代のカーランダーの協力がなければ、これほど等身大に共感できる青春群像劇は成立しなかったはずだ。その感動は今の若者にもきっと伝わると思うし、なにより青春時代の未熟で青臭かった自分をちゃんと覚えている大人世代だって、年齢を問わず感じるものがあるのではないだろうか。

’80年代青春映画の御多分に漏れず、ロック歌手ジョン・パーの歌うテーマ曲「セント・エルモス・ファイアー」がビルボード・チャートで全米1位を記録する大ヒットとなった本作。主要キャストが出演するミュージックビデオも当時はヘヴィーローテーションされた。また、デヴィッド・フォスターによる「愛のテーマ」も、インストゥルメンタル曲にも関わらず全米チャートで最高15位をマークしたことも印象深い。今だったら考えられない現象だと思うが、当時はそれほど映画音楽の影響力が強かったのだ。

もちろん、「ブラット・パック」の代表的なスターを中心に構成されたキャスト陣のネームバリューも映画のヒットに大きく貢献している。エミリオ・エステベスとロブ・ロウは、『アウトサイダー』から飛び出した「ブラット・パック」第一世代。といっても、本作の撮影時19歳のロブは出演者で最年少だった。現在エミリオは映画監督を本業とし、ロブは『ザ・ホワイトハウス』以降テレビで活躍している。そのエミリオの前作『ブレックファスト・クラブ』で共演していたのがアリー・シーディとジャド・ネルソン。大ヒット作『ウォー・ゲーム』(’83)の実績もあった人気女優アリーが先に決まり、彼女の推薦で起用されたジャドは本作をステップにトップスターとなった。最近では『ビリオネア・ボーイズ・クラブ』(’18)の父親役などで地道に活動しているジャドだが、一方のアリーは『X-MEN: アポカリプス』(’16)の端役を最後に出演作がない。

アンドリュー・マッカーシーもジャドと同様、本作を機に『プリティ・イン・ピンク』や『マネキン』(’87)などで超売れっ子スターに。しかし長続きせず、最近では『ブラックリスト』などテレビドラマの監督として活躍している。メインキャストで唯一「ブラット・パック」とは無縁なのがメア・ウィニンガム。そりゃそうだろう。なにしろ当時の彼女はメンバー最高齢の26歳で、既に2人の子供がいるお母さんだった。女優としてのキャリアも10年近くあり、特にテレビの世界では有名な演技派だった。現在も数々のテレビドラマに出ている。『アメリカン・ホラー・ストーリー:ホテル』の不気味な怪演には驚かされた。そして、本作最大の出世頭はデミ・ムーア。『ゴースト/ニューヨークの幻』(’90)でハリウッドの頂点に上り詰めるのは5年後だ。主人公たちがそれぞれの人生を歩み始めるのと同様、演じるスターたちのその後も様々である。◼️

© 1985 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

この記事を読む