「ロメールとか好きでしょ」

知り合ったばかりの映画監督仲間から言われた時、エリック・ロメールの映画を一本も見たことがなかった。彼は私の自主映画を見て、ロメールが好きだと思ったらしい。2008年とか2009年くらいのことだった。当時、アップリンクからDVDを出してもらうことになり受けたインタビュー記事(http://www.webdice.jp/dice/detail/2689/)の中でもその話をしているが、じゃあ見てみようと思ってみた『緑の光線』は今思うと初めて出会うロメール作品としてはハードルが高かったのかもしれない。じゃあ、いま現在、すべてのロメール作品を見ているのかと問われればそれほどたくさんは見れていないのだが、それでもはっきりと言える。私はロメールの映画が好きだし、私の映画はロメールの映画の系譜にある。間違いなくそう言える。

ロメールと同様に、映画館でアルバイトしていた時にバイト仲間で映画に詳しい友人から「今泉くん、ホン・サンス見てる?」と言われ、勧められた。ホン・サンスも知らなかった。当時はちょうど『女は男の未来だ』が公開された頃だった。いま、私がホン・サンスとエリック・ロメール、どちらの映画を多く見ているかと言われれば同じくらいかもしれない。ただ、ホン・サンスが<韓国のロメール>などと評される意味はすごくわかるなあと思う。わかると同時に、まあ、当たり前だけど、それぞれの魅力は別のところにありますよね。

ロメールの映画を改めていくつか見直したり、この寄稿にあたって初めて見た作品もあるのだが、どれもこれもまあ飽きずに男女間のもやもやを美しい風景の中で切り取っていると思う(飽きもせず、とか言うと、お前が言うな、と言われそうだが)。多くの名作の中でも私が特に惹かれるのは、習作と言われてもおかしくないくらいにシンプルな作品たち。例えば『飛行士の妻』や短編『モンソーのパン屋の女の子』などだ。

『モンソーのパン屋の女の子』は今までに触れた何百という短編映画の中でも5本の指に入るくらい好きな作品だ。まずタイトルがいい。言いたくなる。モンソーのパン屋の女の子。内容も、こんなにミニマムなシークエンス、登場人物、構成で、これほど豊かな映画がつくれてしまうのか、と驚いた。ありがたいことにこの作品は映画館で見ることができた。特集上映か何かだったと思う。私はそれまで好きな作品こそあるとは言え、ヌーベルヴァーグと呼ばれるフランスの作品群の小難しさを楽しむことができないでいたが(まあ今でもそうなのだが)、この映画を見て、ああ、ナレーションってこう使えばいいのか、とか、街で映画を撮るとはこういうことか、など、とても勉強になるとともに単純に映画を楽しんだ。男女間のすれ違いや不条理も含まれたこの映画は、自分がつくる映画に多くの影響を与えていると思う。ちなみにゴダールの『軽蔑』(63)や『はなればなれに』(64)、トリュフォーの『突然炎のごとく』(62)や『家庭』(70)などが私も楽しめるヌーベルヴァーグの作品なのだが、この短編にこそ、どう見ればいいかを教わった気がした。先ほどさらっと書いたが、《ナレーションを使用する》ということに対して、当時、私は強い拒否感があった。その考えを変えてくれたのがホン・サンスの諸作品やこの『モンソー〜』だった。ナレーションを嫌っていた理由として、やはりそれがただの説明に使われている気がして嫌だったのだ。自分が触れてきた多くの日本映画や自主映画はそういう使い方をしていた。でも、ホン・サンスの映画やこの映画を見た時に、ああ、単に省略なんだなと思った。撮りたいことにスムーズにいくための省略なら、ナレーションを使うのも悪くないのだな、と。またそのナレーションがリズミカルであることにも心踊った。その言葉にすら魅力があった。日本映画でそれをはじめて感じることができたのは冨永昌敬監督の映画だ。また、街で撮る、すでに存在している空間で撮る、つまりセットなどで撮るわけでなく、生き生きとした場所で撮影する、みたいなことをしていることの魅力に溢れているこの映画を見て、ヌーベルヴァーグとは、みたいなことを端的に教わった気がした。

『飛行士の妻』『海辺のポーリーヌ』『緑の光線』あたりを見返した。どれも面白く見たのだが、やはり今の自分は圧倒的に『飛行士の妻』に惹かれた。シーン数の少なさ。それでも多くの衝突を描いているし、説明できない気持ちの逡巡や矛盾を描いている。冒頭こそ、セットアップのために夜間の仕事を描いているが、他はまあ街や公園やカフェをぶらついているだけ。あとは部屋で男女が話しているだけである。部屋という部屋もひとつしか出てこないのではないだろうか。特に大きな時間を割く公園でのやりとり。また終盤の女性の家でのやりとり。そして、ラストの淡い裏切り、からの駅(たぶんゲリラ撮影)。どれもこれも美しいし、ずっと見ていられる。昔の自分だったら、終盤の女性宅でのやりとりにおける女性の心の変化がまったく理解できず、モヤモヤしていたかもしれない。だけど、今の自分には理解こそできないが、めちゃくちゃわかるのだ。あの説明のつかない心の動きがとても好きだ。また、格好も重要で。女性はもう誰とも会う気がなく、弱っていて、ベッドに転がっている。しかし、眠るに寝れず、ごろごろしている。だから下着に薄手の服を着ているような格好なのだ。この長い男女のやりとりの間、絵や緊張感が持つのは、もちろん設定や芝居の良さもあるが、彼女が下着姿、薄着である、ということもあるだろう。肌は大切だ。自分の作品をつくる時も衣装さんによく言う。「肌は大切」「肩はだしめで」「足の裏もできたら見せたい」あ、最後のは衣装と直接は関係ないのだが。意外と緊張感と絵の豊かさに直結するので、冗談じゃなく大切なのだ。

肌の話で言うと『海辺のポーリーヌ』である。この映画の一番の魅力は何と言っても、その風景と人物の裸も含めた肌だろう。男3人と女3人のひと夏の恋の話だ。ひと夏というか、数日間かもしれない。こういう設定の映画って山ほどつくられているが、一番最初につくられた映画は誰監督の何という作品なのだろう。深田晃司『ほとりの朔子』やルカ・グァダニーノ『君の名前で僕を呼んで』などもひと夏の物語だった気がする。期限付きの恋、でも熱烈な、燃えるような恋と呼べる恋はこの映画の中には存在せず(いや、存在するのだが)、その存在のさせ方がとても好みだ。なにせ、遊び人風の、誰にも本気にならない男がひとり配置されており、彼に恋をしてしまう女が中心にいるのだ。

あるひとつの季節を、時間を切り取ったことをわかりやすく示す、ファーストカットとラストカットの門を見て、さまざまな映画のいくつもの門を思い出す。最近だとやはり『マリッジ・ストーリー』だろうか。はたまた意味合いなどは違うが『アダムス・ファミリー』の門のくだらなさをも思う。インターネット上に書かれた、さまざまな方の感想の中にひとつ興味深い言葉があった。「この映画は冒頭、時間を持て余したふたりの女性が、訪れた家の緑と光のきれいな庭先に置かれた簡易的なテーブルと椅子に腰掛けて、何をするわけでもなくダラダラと話しているあの時間がすべてで、あとはおまけだ」というような言葉。確かになあ。ロメールの映画って、そういうだらけた時間をポンっと自然光のきれいな場所に置くことが多い気がする。あと、これはこの作品に限らずだが、時代とか撮影上の物理的なこと(照明を極力使わない)とかの影響もあるのかもしれないけど、夜の外の撮影が極端に少ない気もした。昼は目一杯、光の中で。夜は寝る。もしくは室内で語り合う。そういった要素を中心に描いている気がする。というか、夜自体がとても少ない気もしてきた。ポーリーヌの魅力についてはわざわざ書かない。映画をみれば伝わると思うから。

最後に『緑の光線』について。やはりちょっと難しい映画だと思う。でもとても深い映画だ。ひたすら不安定な女性を描いている。多くの人物が登場するが、明確に主人公はひとりだ。今、私も映画をつくる時に必ず意識している「孤独」について、また「寂しさ」について描かれた映画だ。この映画ってロメール的には、自分の作品群の中でどういう位置づけなのだろう。とても好きな作品なのか。うまくいかなかった部分もあると思っているのか。それでも他の映画にはない強度がある気がする。カサヴェテス作品でいうところの『こわれゆく女』と言うとちょっと違うかもしれないけれど、そんな気がする。代表作には違いないけど、可愛くはない。今回、改めて見返してみて、2009年当時、私が初めてロメール作品に触れた時にはまったくわかっていなかった魅力にたくさん気づけた。

『海辺のポーリーヌ』にも通じる、庭先で話す象徴的なふたつのシーン。ひとつは恋愛の話をしながら独り身の主人公にまわりの女性たちがお節介を焼くシーン。もうひとつは、旅先でもてなされた食事の席で「肉や魚は一切食べない」と話し、その場の空気を悪くするシーン。このあたりの撮影の仕方がとてもドキュメンタリーっぽいというか、カット割りが決まっていない感じがするのだが、ホン・サンス作品をいくつかみた今はその意図がわかる気がした。つまり、何度も同じ芝居をさせたくないのだと思う。何度も同じ芝居をさせたくない、テイクを重ねたくない。重ねるにしても、同じ芝居を要求しない。一回で撮れるもの、生きた感情を掬い取りたいのだと思う。赤ちゃんや子供が出てくることもその象徴に思える。つまり、生き生きとした感情をとても大切にしているのだと思う。切り返すよりもズームやパンを使う。カット割りは極力減らす。俳優の感情や映るものがいかに生き生きしているかどうかの方が重要なのだ。鮮度というか、みずみずしさというか。そういったもの。その意味でも、私がこの映画の中でとても心惹かれた場面がある。その瞬間、はっとし、感動した場面。それは、主人公の女性がひとりで山を歩くシーンで、風に吹かれたのか、彼女の帽子がふっと帽子が落ちて、それを拾って被り、そしてまた歩く、という何気な一連の所作の場面だ。あれが映画の中に残せるかどうか。そういうことだと思う。

私が好きなロメール作品には映画を、現実世界と切り離さない、という意志が見える。映画はつくられた世界ではなく、この世界の一部を切り取っただけなのだ、とでも言うような。きっとそんな意識で映画をつくっていたのではないだろうか。だから、オープンカフェや海岸、また公園などで、登場人物とはなんら係わりのない、ただその街を行き交う人を撮ったカットが映画の中に存在するのではないだろうか。市川準監督作品にもそういうカットが存在したな、とふと思った。

また、極論だけど、社会問題とか世界の情勢とかについてわざわざ意識的に描くということも明確に避けていた気がする。自然に取り込めるならいいのだが、強引には取り込まない。そういうものが入った方が映画祭や国際的にも評価されたりする風潮なんてきっと気にもしていなかったのではないだろうか。もちろん、新都市「VILLE NOUVELLE」(当時、パリ周辺につくられていった新興住宅地、郊外都市みたいなもの)などにも興味を持っていたから、世の中に興味がなかったわけではないことは明らかだし、ロメールのすべての映画がそうではないことはわかった上で。

私も、これからつくる自分の映画がどういう方向に向かっていくのか、わかっていないけど、難しい社会や世界を描くより、そこらへんに転がっているような個人的な悩みや恋愛の曖昧さを美しくて普遍的で、でも特別じゃない街の風景の中で描きたい。もう少しだけ、本当にもう少しだけ、みずみずしくしたいなあ、とは思うけど。私の最新作『街の上で』(近日公開予定)はまさにそういう映画をつくれた自分の中では新しい第一歩で、ロメールの映画が好きな人にも、ロメールにもみてもらいたいです。

今泉力哉 いまいずみりきや

映画監督。

1981年福島県うまれ。

自主映画制作(短編)を経て、『たまの映画』(10)で長編監督デビュー。

主な監督作に『サッドティー』(14)、『退屈な日々にさようならを』(17)など。

2019年、角田光代原作の『愛がなんだ』がヒットし話題に。

同年、伊坂幸太郎原作の『アイネクライネナハトムジーク』も公開。

2020年、田中圭主演の『mellow』、宮沢氷魚主演の『his』が立て続けに公開される。

公開待機作に全編下北沢で撮影した完全オリジナル脚本の『街の上で』(近日公開)、ハロオタの物語を松坂桃李主演で描いた劔樹人原作の『あの頃。』(21年公開予定)がある。

「一番好きな映画はなんですか?」

シネフィル=映画狂を困らせたければとりあえずこの質問をすればいい。映画狂を自認する人種は大抵において古今東西の数千本以上の映画の記憶がミックスジュースになっていて、脳内に「好きな映画」で検索をかければまたたくまに何十何百の映画がヒットするはずだ。そのような困難な質問に直面したとき自分は「難しい質問ですね。一本なんて選べませんよ。明日には全然違う映画を言ってるかも知れないですよ」みたいな前振りをしながら、考えてみるとここ二十年間結局いつも同じ映画を挙げている。それがエリック・ロメールの『緑の光線』である。星の数ほどある映画の中から、あえてその映画の名を告げるとき、自分はどこか誇らしく得意げに鼻の穴を広げていることだろう。

配信サービスザ・シネマメンバーズと洋画専門チャンネルザ・シネマで、三ヶ月に亘ってエリック・ロメール作品が特集され、『緑の光線』を含む9 本もの長編が放映される。電波に乗って、ロメールの傑作たちが各ご家庭に届くなんて、想像するだけでワクワクさせられる。

こう書くと怒る人もいるかも知れない。映画は映画館で見るべきではないか。テレビでもいいなんて映画狂の風上にも置けない、と。もちろん、映画監督として映画は映画館で見て欲しいのはやまやまだけど、ことロメールの映画に関してはまずその歴史的な経緯を知って欲しい。なぜなら、『緑の光線』が世界で初上映されたのは1986 年8 月29 日ヴェネツィア映画祭でのことだが、なんと上映当日にフランス国内の有料ケーブルテレビ、カナル・プリュスで放映されているのだ!

エリック・ロメールが映画監督デビューを果たしたのは『獅子座』という作品で1959 年のことである(今回の放送作品には入っていないものの、すでにロメールらしさに溢れた傑作なので機会があれば見てほしい)。第二次世界大戦の終結から15 年が過ぎ、フランス映画の隆盛がピークを迎えていた時代であった。

しかし1960 年以降、テレビの普及にともない映画の観客動員数は世界的に激減していく。日本では撮影所が解体され雇用されていたスタッフ、俳優の大半がフリーランスとなり、映画製作費は減少し、また観客の減少に反比例するように映画チケット料金は上昇していった。一方でフランスはどうだったかというと、無策であった日本とは対照的で、86 年に文化相ジャック・ラングによって制定された新たな法律によって、テレビ局が共同出資等のいくつかの方法でその収益の一部を映画に還元することが義務付けられたのだ。

現在においては、各テレビ局の全売上の5.5 パーセントをCNC(フランス国立映画センター)に納めなくてはならないことが法律で定められている。ヤクザと言えばヤクザな法律だが、しかしこういった一連の法律により、テレビの予算の一部がアート映画の製作や配給にも循環することになり、フランス映像産業において映画とテレビは日本よりもはるかに強く有機的かつ生産的な結びつきを実現することとなった。

フランスでテレビと映画の共存を促す法律が定められた同年にその先陣を切るように公開されたのが『緑の光線』で、プレミア上映は映画祭とテレビで同時に行われた。こういった歴史的な背景があるからこそ、今回ザ・シネマやザ・シネマメンバーズでロメール作品を見ることは実にフランス映画史的に正統な映画体験であると言えるのだ。

さて、だいぶ外側の話に時間を割いてしまった。せっかくなので今回配信/放送される9 本について、特にロメールに初めて触れる人に向けて、独断と偏見と偏愛をもって解説を綴りたい。

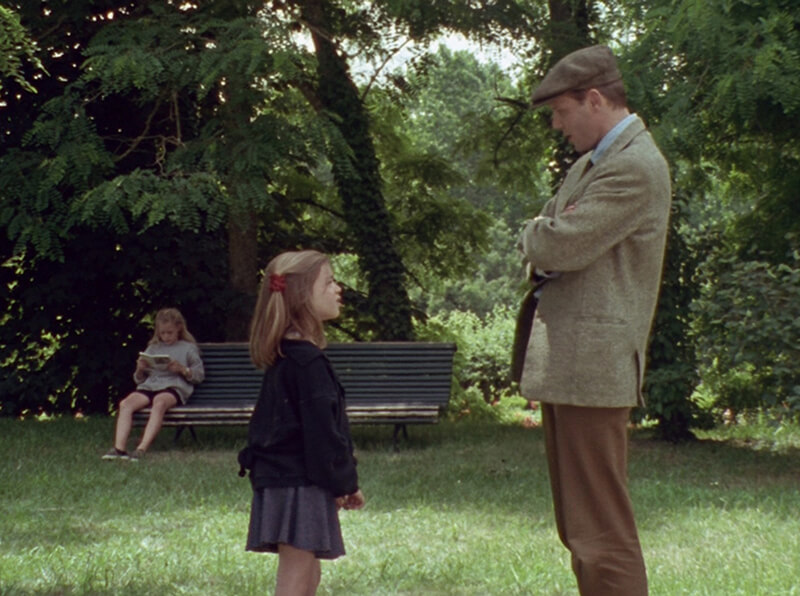

『飛行士の妻』(‘81)。若い男が、駅のカフェでたまたま見かけた、恋人の元彼の後を追う。無言のうちに始まるただ歩くだけの尾行に15 歳の女の子がなし崩し的に参加していく。かくして二組のカップルができあがるまでのそのシームレスな流れが、芝居から編集に至るまであまりに軽妙かつ巧みで、惚れ惚れとさせられる。続く公園の場面は、自然主義的即興的なスケッチとヒッチコック的な空間の把握が共存する奇跡のような時間が堪能できる。そして後半、痴話喧嘩の最中に感情を乱し涙するマリー・リヴィエールの美しさ!

『美しき結婚』(‘82)。保守的なのか先進的なのか分からない独自の恋愛観結婚観をエンジンに周囲の迷惑もなんのその恋に邁進するベアトリス・ロマンの姿にはらはらいらいらさせられながら、いつしか応援している私たち。タイトルの「Le Beau Mariage」の含意は「玉の輿」。それを知るとこの映画がフランス社会に根強い階級意識の悲喜劇を描いていることが分かる。ちなみに16 年後に撮られた『恋の秋』(‘98)では、ベアトリス・ロマンが気ままに独身生活を楽しんでいて『美しき結婚』の彼女のその後を見るよう。しかも今度はマリー・リヴィエールに結婚のお節介をされて懲りずに恋に振り回されたりして、まるで文豪バルザックの人物再登場法を見ているような気分になるが、そういえばロメールは絶えず読み直す作家としてバルザックの名前を挙げていた。

『海辺のポーリーヌ』(‘83)。言わずと知れた日本にロメールの存在を知らしめた人気作。恋に奔放な年上の女性とその親戚でまだ十代の女の子が避暑地を訪れる、という設定は、そのまま拙作『ほとりの朔子』で真似させてもらった(タイトルも最初は『海辺の朔子』だった)。とにかくポーリーヌ演じるアマンダ・ラングレの健康美と大人の色香の塊のようなアリエル・ドンバールを愛でているだけで至福の時間が過ぎていく。そして下衆な男にかますアマンダ・ラングレのキックが最高。

『満月の夜』(‘84)。その美学的技術的な達成度においてロメール作品でも屈指の映画。パリと郊外、二つの街を行き来する女性という『美しき結婚』でも見られたモチーフがさらに深化して、根無し草の現代人、特に都市の人間の抱える孤独と焦燥を残酷なまでの冷徹さで差し出してくる。今にも折れそうなほど華奢なパスカル・オジェは映画の内装も担当し、その繊細な身体性はこの映画のガラス細工のような美しさに多分に貢献している。そのオジェを捉えるレナート・ベルタの撮影も絶品で、夜の影の艶やかさと、夜よりも冷たい朝の光の対比が素晴らしかった。

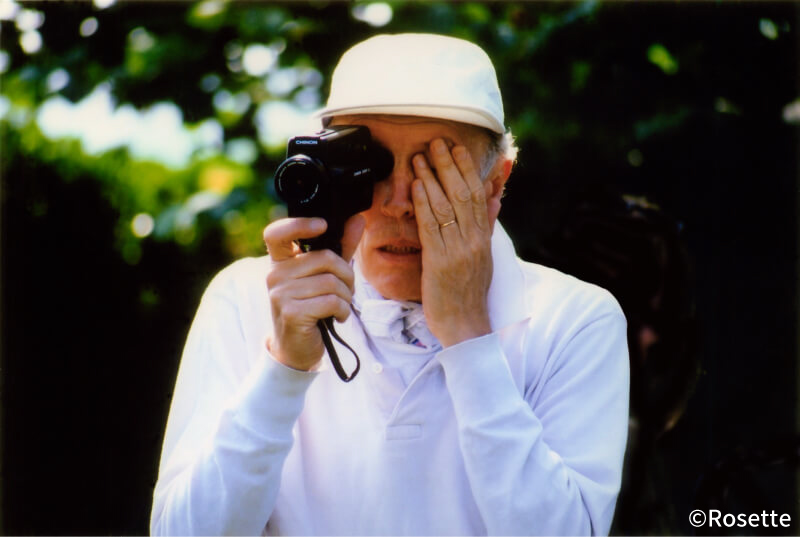

『緑の光線』(‘86)。ロメールの代表作にして異色作。この作品は全編決められた脚本はなく、台詞は撮影現場で即興によって作られている。撮影スタッフもロメール以外は三人という夢のような小編成で撮影された。映画ファンの中にロメールに対し自然主義的、即興的な作家というイメージがもしあるのだとしたら、この作品の印象は大いにそこに寄与していることだろう。しかし、実はこれほど即興的に撮られた作品は、ロメールのフィルモグラフィーにおいてはむしろ例外的で、他のほとんどの作品では台詞は脚本において厳密に固められている。

撮影においてもまた、『緑の光線』はいつもと比べ、空間を「建築的」に再構築するような緻密さよりも、登場人物たちの仕草や息遣いに寄り添うようで生々しい。前作の『満月の夜』と見比べるとその演出のアプローチの差異がよく分かるはずだ。

『緑の光線』において重要なモチーフは「偶然」である。それは、ロメール作品に一貫して見られる重要な要素ではあるが、この作品においては殊に際立っている。バカンス目前に友だちにドタキャンされたマリー・リヴィエールは、ひとりで都市、山、海を巡りながら、どのコミュニティにも馴染むことができない。しかし、様々な偶然に導かれながら辿り着いた先で、彼女はあるさらなる大きな「偶然」を前にする。その孤独が回復の兆しを見せたところで、映画はぱっと終わる。

ロメールの映画において登場人物はフィクショナルな固有性よりも匿名性を、内面の成長よりも「偶然」による変化こそが重視される。心は誰しも違うけど、偶然は誰しも等しく共有している。だからこそ、偶然に満ち満ちたロメールの映画は、スクリーンを越えて私たちの世界と接続するのだ。『緑の光線』のラスト、永遠に続くような美しい光とその期待に誰もが呼吸を忘れるはずだ。

『友だちの恋人』(‘87)。4 人の男女と嘘と偶然が織りなすまるでシェークスピア喜劇のように古典の匂いのする恋愛から騒ぎ。パリ郊外のセルジー・ポントワーズが舞台。ロメールというとパリの小粋な恋愛映画作家というイメージがあるかも知れないが、実はパリよりも郊外や地方をよく舞台にしている。しかし、決してその土地のシンボルのようなモニュメントを撮らないのはやはり土地に対しても匿名性への拘りがあるのだろう。

ロメールの作品群を俯瞰してみたとき、この映画がどこか新鮮で独立した風格を持つのは、ロメール映画初登場のエマニュエル・ショーレと、『美しき結婚』に少し登場しただけのソフィー・ルノアール(画家ルノアールの曾孫で映画監督ルノアールが大叔父!)がW 主演で、しかもその後ふたりはロメールの映画に出演していないことも影響しているだろう。ロメールは建築と映画の接点についてよく言及をするが、エマニュエル・ショーレの住む近代的な集合住宅が見事に撮影されているのを見ると、その言葉もうなづける。苦味の強かった『喜劇と格言』シリーズの最終話にして、最も爽快な大団円を迎える作品。エマニュエル・ショーレの最後の喝采(?)が最高!何度でも聞きたい。

『レネットとミラベル/四つの冒険』(‘87)。オムニバス映画。『友だちの恋人』の撮影の合間に撮られたと言われるアマチュアリズム溢れる小品。いろいろと語りがいのある作品で、瑞々しい新人ふたりを囲むようにロメール映画常連のマリー・リヴィエール、ベアトリス・ロマン、ファブリス・ルキーニがちょっとした役で出て来るのも巨匠の撮った自主映画っぽさがあって楽しいのだけど、とにかくこの映画についてひとつ言うとすれば、「青の時間」の美しさ!それに尽きる!

『木と市長と文化会館/または七つの偶然』(‘93)。個人的に全然タイプは真逆であるが大島渚監督の『日本春歌考』(‘67)と並ぶ政治映画の傑作。政治とかイデオロギーとか堅苦しいモチーフを真正面から題材にしながら、プロパガンダとは無縁になぜこれほど自由闊達底抜けに楽しい映画が作れるのだろう。ある田舎町に文化会館の建築計画が立ち上がり、それを推進する市長と反対する地元教師の対立を通して、都市と地方の価値観の差異や政治の思惑が浮き彫りになるのだが、そんな粗筋がどうでも良くなるほど、それぞれが勝手にまくしたてる政治談義やリアル地元の人々へのインタビューが面白くて仕方ない。演出も快調で、都市と田舎の対立なんていうつまらない二元論を軽やかに越えていくラストの魔術的な飛躍に拍手したくなる。

『パリのランデブー』(‘95)。実は現代のパリを舞台にした最後のロメールの映画である(その後の『グレースと公爵』(‘01)『三重スパイ』(‘04)も舞台はパリではあるが時代物である)。その意味でも生涯最後にロメールがパリを愛でるように撮り尽くしたとても大切な映画。三話のオムニバス映画だが、特に個人的に好きなのが第二話の「パリのベンチ」。文学教師の男性と、別に恋人のいる女性が、ただひたすらにパリ中の公園を歩きながら話し続ける。ロメールが得意とするシチュエーションの究極系のような短編で、本当にほぼ歩いているか話しているかしかしていないのに、滅法面白い。一文無しになった男がパリをひたすら歩き流浪する『獅子座』を59 年に監督したロメールが、それから36 年を経てパリで最後に撮った映画もまた、ただひたすらパリを歩き回るものだった。

最後に。ひとつだけ自慢話をして締めくくりたい。

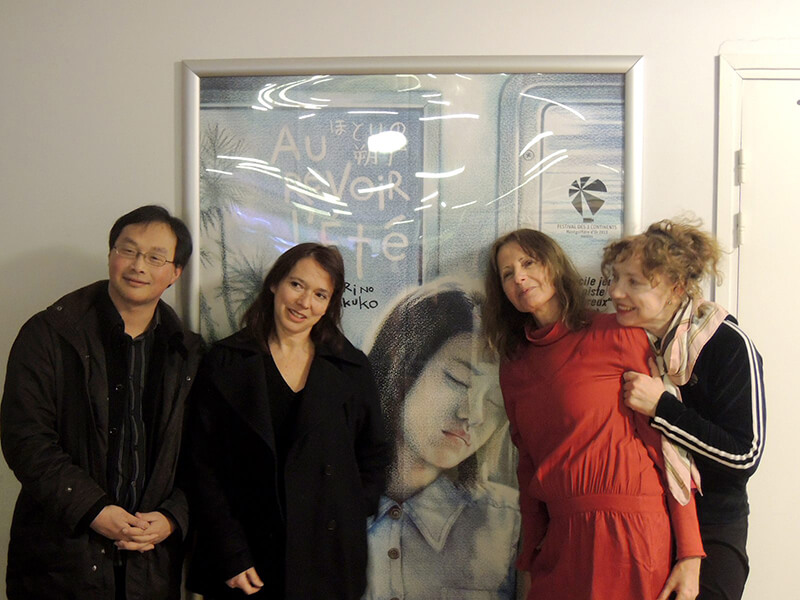

『ほとりの朔子』がロメールに影響を受けた作品であることはすでに綴った通りであるが、それがパリで上映された2015 年、なんとロメール映画の俳優たち、アマンダ・ラングレさん、マリー・リヴィエールさん、ロゼットさんが映画館まで『ほとりの朔子』を見にきてくれたのだ!

映画館の館主を介してこの映画のことが彼女らに伝わり、私がパリを訪れる一ヶ月前にすでに一度見てくれていて、それで今度は監督が日本から来るということで、わざわざ映画館に再訪して下さったのだと言う。彼女らは優しい笑顔で作品に対する好意を伝えてくれたのだけど、自分はもう目の前に彼女らがいるというだけで人生でこれ以上は考えらないぐらい緊張していて、それがどんな感想だったかはほとんど覚えていない。アマンダ・ラングレさんは、なぜか郊外で行われた『ほとりの朔子』の上映にも招かれたらしく、ポスターにイラストで描かれた二階堂ふみさん演じる「朔子」と似ていると子どもたちから言われたの、と笑っていた。

私は舞い上がりながら、今も美しい彼女らの話を一生懸命に聞きロメール愛を伝え、並んで写真に収まり、至福の時間を過ごしたわけだが、浮かれ過ぎた私は映画館のソファに置きっぱなしにしていた自分の荷物のことをすっかり忘れてしまっていた。しばらく経ち、ふと思い出し振り返ると、それはもう消えていた。リュックサックの中に入ったパスポートごと、置き引きされてしまったのだ。

人生の禍福はよく出来ている。夢のような一夜を終え、翌日パリの警察署にとぼとぼ被害届を出しに行きながら、まるでロメールの映画のようだ、と思ったものでした。荷物はもちろん何も戻ってこなかった。

左から深田晃司監督、アマンダ・ラングレさん、マリー・リヴィエールさん、ロゼットさん。

写真の背景にあるポスターが「ほとりの朔子」のフランス版ポスター(撮影:小山内照太郎)。

深田晃司

1980年生まれ、東京都出身。99年、映画美学校フィクションコースに入学、長・短編3本を自主制作。05年、平田オリザが主宰する劇団「青年団」に演出部として入団。06年、テンペラ画アニメーション作品「ざくろ屋敷 バルザック『人間喜劇』より」で、絵画の深澤研とともにパリ第3回KINOTAYO映画祭ソレイユドール新人賞受賞。08年、劇団青年団の俳優と共に作った映画『東京人間喜劇』がローマ国際映画祭正式招待、大阪シネドライブ大賞受賞。10年、『歓待』が東京国際映画祭日本映画「ある視点」作品賞、プチョン国際映画祭最優秀アジア映画賞受賞。13年、二階堂ふみ主演の『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭グランプリ&若い審査員賞をダブル受賞。15年、平田オリザ原作の『さようなら』公開、マドリード国際映画祭にてディアス・デ・シネ最優秀作品賞受賞。16年、『淵に立つ』で第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査委員賞受賞。第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。18年、『海を駆ける』公開。フランス芸術文化勲章「シュバリエ」受勲。最新作『よこがお』はロカルノ国際映画祭コンペティション部門正式招待。

著書に小説「淵に立つ」(16年)、小説「海を駆ける」(18年)など。現在、特定非営利活動法人独立映画鍋の共同代表理事を務める。参考文献

「美の味わい」エリック・ロメール著/ 梅本洋一・武田潔訳/ 勁草書房

「フランス映画どこへ行くヌーヴェルヴァーグから遠く離れて」林瑞絵著/ 花伝社

DVD『緑の光線』解説リーフレット(細川晋執筆/ 紀伊國屋書店販売)

エリック・ロメールの映画が日本で公開されるようになったのは1985年6月公開の「海辺のポーリーヌ」(1983年ベルリン国際映画祭監督賞、国際批評家連盟賞受賞)からで、その後「満月の夜」「緑の光線」(1986年ヴェネチア国際映画祭金獅子賞受賞)と続々公開されていくわけです。その頃ちょうど高校生だったのですが、公開当時は見ていませんでした。

シネフィルというわけでもなく、アメリカのバカ映画ばかり見ていた女子高生がエリック・ロメールの名前を知ったのは90年代に入ってからだと思います。

「オリーブ」というマガジンハウス発行の「ポパイ」の妹分的ファッション誌、ファッション誌というか、少女たちに文化を啓蒙しよう!というやる気満々なサブカル雑誌で、映画や文学の紹介の記事もたくさんありました。

高校生の頃、通学路の途中に旅行代理店のお店があって店のウインドウに各社キャンペーンガールのポスターが貼ってあり、そのうちの一人、全日空のポスターに起用されていた女の子がワンピースの水着を着て海を背にすくっと立って振り向いている写真のポスター。毎日このポスターをどうやって盗むかって考えながら登校するくらい好きだった、そのポスターの女の子が鷲尾いさ子という名前で、モデルでもあり女優でもあることなど、調べるにはインターネットのない時代だったので、雑誌に載っていたらくまなくチェックしていた中に、「オリーブ」がありました。

その「オリーブ」誌面で鷲尾いさ子がオススメの映画ということで、「緑の光線」の名前を挙げていたのです。主役の女の子が自分の頑なさに振り回されてメソメソとうまくいかない様子がとてもリアルというような感想が書かれていたような記憶があり、なんとなく「緑の光線」エリック・ロメールという名が記憶に残ったのでした。

とはいえ、すぐに見るチャンスもなく、当時「シティロード」という情報誌があって、紙面の片隅にはみ出し記事があり、素人可と書いてあったので映画スタッフ募集に応募して自主映画スタッフになったりしていました。

撮影はほぼ終わっていて、仕上げとアフレコのお手伝いをする感じでした。仕上げは録音技師の家のスタジオにスタッフ何人かで泊まりこみでやっていました。当時はパソコンがないので人力でオープンリールの機械をタイミングに合わせて音出しをしたりしていて、音のタイミングが合わなければ1からやり直しという途方もない音声ダビング作業でした。みんながバタバタと倒れて寝ている時にスタジオに、背に手書きで名前が書かれたビデオテープがあるのを発見したのです。

エリック・ロメール「緑の光線」、鷲尾いさ子が好きだと言っていた映画。

みんな寝ているのでビデオを見ることにしました。

自分の好みに隅から隅みまでフィットするような全カットの並び、長さ、音楽のすべてが好き。当時はミニシアターブームで、思わせぶりで、暗く重いテーマ性があるアート映画が沢山あったように思うのですけど、そういう映画が軒並み嫌いだったので、てっきり自分は映画好きじゃないのかな?って思っていた矢先、好きな映画がある! 自分、映画好きかもしれない、という発見は衝撃的な体験でした。主役のマリー・リヴィエールがベジタリアンで、フランスでも当時は珍しかったのか、みんなで食事している時になんで肉食べないの?って質問攻めにされて説明しながらドンドン変な感じに追い詰まったり、浜辺でみんながバレーボールしてるのに混じれなくて一人で砂ほじってたり、相手してくれるのは子どもたちだけで一人で木立へ散歩に行って泣いてるのに帰ってきてなんでもなかったふりしたり、友だちにすっぽかされてバカンスに行きたいけど行けないけど行きたいってグズグズ言ってるのを正論で攻め込まれたり、見ているこちらがザワザワするほどの、なんで知ってるの?と聞きたくなるような具体的なエピソードのリアルさと、日常にありふれていて、まさか奇跡とは、と気が付きもしない様なところにある奇跡というかファンタジーが軽々と描かれる映画を、それまで見たことがなかったし、今だって、そんな技術が高くて志も高い上に軽々しくてチャーミングみたいな映画、作れる人はいません。

ちなみに、攻め込んでる女の子は「美しき結婚」の主役のベアトリス・ロマンで、この二人は「恋の秋」でも共演しています。

エリック・ロメールの映画では、同じ役者が長い年月の中で何回も何回もロメール映画に出演するので、映画の中にいるのを発見すると、久しぶりに会う友だちの消息を聞いてるような不思議な嬉しいような気持ちになることがあるのです。次に近所のビデオ屋にあったのは「友だちの恋人」だったので見ることになるわけですが、そこには「美しき結婚」でベアトリス・ロマンの妹役のソフィー・ルノワールが少し大人になって主役をやっているという具合です。

「友だちの恋人」で印象に残っている場面は、主役の女の子二人、ソフィー・ルノワールとエマニュエル・ショーレがプールに行く約束をしていると、その後ろで子どもがキャーキャー遊んでいて、風がビュービューと吹いているのですが、映画の枠の外にも世界があるんですよって強く印象に残ったのははじめてでした。ソフィー・ルノワールが風で吹き飛ばされそうな髪の毛を抑えている耳のあたりのくぐもった音を自分が聞いたような気がしたのです。

「海辺のポーリーヌ」「緑の光線」「冬物語」など、主役で映画に登場したことはないけれど、姿を見れば嬉しい気持ちになるのが、赤毛のクルクルヘアで深刻さとは無縁のロゼットで、ロメールファミリーのなかで特に好きです。

そういう風に言う人はあまりいないかもしれませんが、エリック・ロメール自身がサスペンスフルな映画監督で、カール・ドライヤーやアルフレッド・ヒッチコックの末裔なのではないかと個人的に思っているので(映画の構成というか構造というか作りというかがサイレント映画由来の正統派)今回のラインナップで個人的に一番好きなサスペンス映画!「飛行士の妻」を見ることができるのが、本当に嬉しい。

井口奈己

映画監督「ニシノユキヒコの恋と冒険」「人のセックスを笑うな」「犬猫」(35mm)「犬猫」(8mm)

twitter:@nami_iguchi

エリック・ロメールの映画を見るといつも思い出すのは、マーク・トウェインがジェーン・オースティンの小説について語っている言葉だ。十九世紀初頭のイギリスの地方都市の上流中産階級に属する登場人物たちの間で起こる、専ら結婚ばなしが中心の優雅で繊細な、しかも、したたかな機知にあふれた辛辣さ、このうえなく退屈ではあるけれど、一読読みはじめると決定的に癖になりそうな豊かな小説の魅力を形づくるオースティンの作品は、しかし、ハックルベリーとトムの作者をこのうえなく苛立たせるのだ。

オースティンの小説を読むことは、イギリスの老婦人と老嬢のお上品なお茶会で交わされる長々しくて退屈きわまりない社交的会話を、我慢の限度をはるかに超えて聞かされているようなもので、その苛立たしい気持ちを解消するためには、オースティンの墓をあばいて骨を取り出して粉々に砕いてやる以外にない、と、トウェインは激しく感情をたかぶらせる。

マーク・トウェインほどの激しさでエリック・ロメールの映画に苛立つことのできる才能を持ち合わせている人間はいないから、ジェーン・オースティンのようには言われないまでも、男の登場人物が持っている知性とは別に、ほとんど馬鹿のような影の薄いリアリティでもって振舞うロメールの映画について、男のシネフィルたちは沈黙を守るか、あるいは曖昧にうなずくかで、ほとんど語る術を持っていないように見える。参照すべき適当な批評があまりないのだ。

五十年代から六十年代はじめに映画を撮りはじめたヌーヴェル・ヴァーグの監督たちは、アメリカ映画の圧倒的な影響を受けつつ、ヒッチコックやハワード・ホークスへの支持を表明するために、おおかれ少なかれ、犯罪と銃 、宿命の女 とセックスを主題とした映画を撮ったのに、ロメールの映画には、コソ泥ほどの犯罪も登場しないし(『グレースと公爵』『O侯爵夫人』『聖杯伝説』の三本のコスチューム・プレイでは人が殺されるけれど)、銃 も、宿命の女 も登場しない。何人もの、たいていの場合は若い男女の登場する映画なのだから、セックスや性的欲望は当然それとして暗示はされるし、恋愛はロメール的主題として重要な位置を持っている。しかし、セックスにしたところで、ゴダールのようにB.B. の全裸を見せるといったビジネス感覚とは縁遠いし、トリュフォーのような官能的セックス・シーンとも縁はなく、『クレールの膝』は、結婚を目前に控えているエリートのジャン・クロード・ブリアリが、浮気者のボーイフレンドのつれない仕打ちに泣く若い娘の陽に焼けた膝に、そっと手を触れたいという欲望の瞬間のために、内面の狂おしい葛藤と官能を生々しく経験する映画だし、『愛の昼下がり』と『コレクションする女』は、誰とでも寝る女の魅力に、苛立ちながらも惹きつけられ、おずおずとその気になりかける男は登場するものの、なぜかそこには、いわば、誘惑についてのフィクション、ファム・ファタールと呼ばれるものの特質―映画や芝居のドラマ性、あるいは、ロマンの属性である超越性といったようなもの―が圧倒的に欠けている。

女性の肉体をまるでカメラで触っているようにフィルムに定着するカメラマンのネストール・アルメンドロスは、『クレールの膝』でも『コレクションする女』でも、夏のヴァカンス地で、若い娘の明るく輝く蜜色に陽に焼けて熱く息づく肌を、眼で愛撫するかのように撮影し、彼女たちの呼吸や体温が伝わってきそうなのだが、しかし、それはただそれだけのものなのだ。いわば欲望についてのモラルのフィルター越しの視線をロメールの男たちは女に向ける。

エリック・ロメールは、男の視点から撮られたシリーズ『六つの教訓物語』の後に、現代の若い娘たちを主人公にして、『喜劇と格言劇』のシリーズと『四季の物語』シリーズを撮りはじめる。引っ込み思案なうえにガンコで泣き虫のヴェジタリアンの娘が、惨めなヴァカンスの最後の日に理想的(?)な若い男とめぐりあう『緑の光線』や、男にふられた若い娘が、相手を見返してやるために玉の輿 結婚を夢見て周囲の人たちにあきれられる『美しき結婚』といった、どの作品も登場するのは、どこにもいそうな、自分の強い思い込みを鈍重に主張しつづけるので、周囲の人達と観客を、いささかヘキエキとさせる若かったり、そう若くなかったり、中年だったりする女性たちで、彼女たちは、どこにでもいる普通の中産階級の働く女性や学生が親しい女友達と話をしている時に口にするだろう自分勝手で鈍重な意見を口にし、親しい女友達は、いくらか自分勝手さにヘキエキしつつも、善良な思いやりで話に耳を傾ける。

多少の事件(喜劇的な)らしい出来事も起こることは起こるし、観客はクスクス笑いながら、いつの間にか、ロメール映画の苛立たしいガンコな女主人公の幸福を願わずにはいられない気持ちになってくるし、そうなるとロメールの映画は「癖」になるのである。

だから、いつでも続けて彼の作品を見られることは、ロメール作品が「癖」になってしまっている者としては、信じがたいような出来事なのである。あらゆるドラマやロマンやメロドラマの重厚さや華やかさや悲劇的な深刻さと、エリック・ロメールほど縁のない映画作家が存在するとは思えない。なぜなのだろう。

極端にドラマ性(あるいはメロドラマ性)を欠いたロメールの『聖杯伝説』は、クレチアン・ド・トロワの中世ロマンス詩、アーサー王の円卓の騎士の一人ペルスバルが主人公の、原作に忠実に作られた(ロメール的史実によって)映画なのだが、極度に様式化されたセットと中世絵画特有の絵画のような奥行きを欠いて均一の照明のせいで、一見ファンタジーのようにも見える、というより、原色の中世の写本を元にした、決して上品な感じを与えない不快な絵本を思わせる画面のこの映画(私は大好きなのだけれど)さえもが、『六つの教訓物語』シリーズや『喜劇と格言劇』シリーズや、長編処女作『獅子座』と同じように、ロメール的リアリズムによって撮られていることに驚かされる一方で、聖杯の騎士・愚かな若者であるペルスバル役のファブリス・ルキーニが(『クレールの膝』にはクレールの妹のボーイフレンドの少年として登場し、その頃から、いずれ頭髪の薄くなりそうな様子のチビの出目だった)、『満月の夜』でも『飛行士の妻』でも、感じの悪い馬鹿な中年のパリっ子として登場していることが楽しめるし、『緑の光線』『恋の秋』『グレースと公爵』『飛行士の妻』など、ロメール作品の多くに登場してるマリー・リヴィエールのように、それぞれの映画で全く違ったタイプの役を演じる女優の存在を楽しむことができるのである。

ドラマやロマンやメロドラマではなく、「コント」や「レシ」、あるいは「歌」こそがもちえるリアリズムの映画としてロメール作品を見れば、彼の意外に近くにいるのが、アメリカの記録映画作家のフレデリック・ワイズマンと、イランのアッバス・キアロスタミではないのかという気がしてくるほどだ。

(出典:『楽しみと日々』金井美恵子、金井久美子 平凡社 2007年)

付記

2016年の5月から6月にかけての3週間、角川シネマ有楽町で、エリック・ロメールの特集上映があり、ロビーで映画監督の井口奈巳さんとばったり顔を合わせて立話しをしていた時、年を取ってから初めて見たロメールの顔(長いこと顔写真を公にしないでいたのです)が、意外なことにクリント・イーストウッド(もちろん年を取ってからの)に似ているということで盛り上がったのを思い出しました。

作品自体について、井口さんはロメールを「サスペンスフルな映画監督で、カール・ドライヤーやアルフレッド・ヒッチコックの末裔」と書いていますが、映画の世界は時として、「顔」によって不思議な相似形を成立させてしまうのです。他にも、ハリウッドの女性映画の名監督として名高いジョージ・キューカーの壮年期の顔と、映画のシナリオ(野心的な内容の)も書いている実存主義思想家のサルトルの顔も、なぜか似ているのです。

ところでこの原稿を書いている最中、COVID-19の感染騒動で、私の住んでいるマンションのすぐ近くで行われることになっていた、あるテレビ局のドラマのロケが中止されることになりました。3月の末に近所の家々に配られたチラシによるとロケの内容は、あるマンションの部屋で主人公が同僚の自殺死体を発見するというシーンなのですが、二日がかりで行われ、撮影規模は「スタッフ40名程度、キャスト関係2名、EX出演者数名、カメラ、照明、録音の各機材を使用、車両は2tロング3台、マイクロバス3台、ワゴン車2台」というものです。

ロメールの撮る映画のスタッフは(『O侯爵夫人』や『聖杯伝説』にような大がかりの史劇は別として)このテレビドラマのスタッフの1割程度ですし、ドキュメンタリー作家のフレデリック・ワイズマンは自身が撮影現場で録音をやるので、カメラマンと助手の3人で行うこともあるそうです。編集も自ら行うのです。そうした親密なこまやかさで作られたフィルムの魅力は生々しく息づく作り手たちの呼吸のように、見る者の全身に伝わります。

ロメールがまだ年齢的に若かったせいもあってか、辛辣で一種残酷なところのあるリアリズムが、主人公の人生の一瞬にすぎない決定的瞬間を映画のショットとして定着させたかのような「六つの教訓物語シリーズ」(’62~’66年)に比べると、若い娘たちの軽やかな身体を軽いタッチで繊細な笑いとして撮った「喜劇と格言劇」(’81~’87年)は、穏やかすぎると感じるむきもあるかもしれませんが、ロメールの奥深さは晩年のコスチュームプレイ、『三重スパイ』(’03年)、そして『我が至上の愛-アストレとセラドン』の二本のように奇妙で優雅な構造によって『O侯爵夫人』(’76年)や『聖杯伝説』(’78年)の不思議な独特さを思い出させる空間へ新しく回帰したかのような印象を与えるのです。

※付記…2020年4月15日加筆

金井美恵子

小説家。1947年、高崎市生まれ。小説に「岸辺のない海」、「プラトン的恋愛」(泉鏡花文学賞)、「タマや」(女流文学賞)、「恋愛太平記」、「噂の娘」、「快適生活研究」、「スタア誕生」ほか、エッセイに「愉しみはTVの彼方に」、「待つこと、忘れること?」、「楽しみと日々」、「目白雑録」シリーズほか多数。