検索結果

-

PROGRAM/放送作品

セレンディピティ

クリスマス5日前に出会った2人に再び“幸せな偶然”を願わずにはいられない究極のラブストーリー

主演は『アメリカン・スウィートハート』でもヒロインが思いを寄せる役を演じるジョン・キューザック。本作品のヒロインには『アンダーワールド』シリーズで主演を務めるケイト・ベッキンセイル。

-

COLUMN/コラム2015.10.30

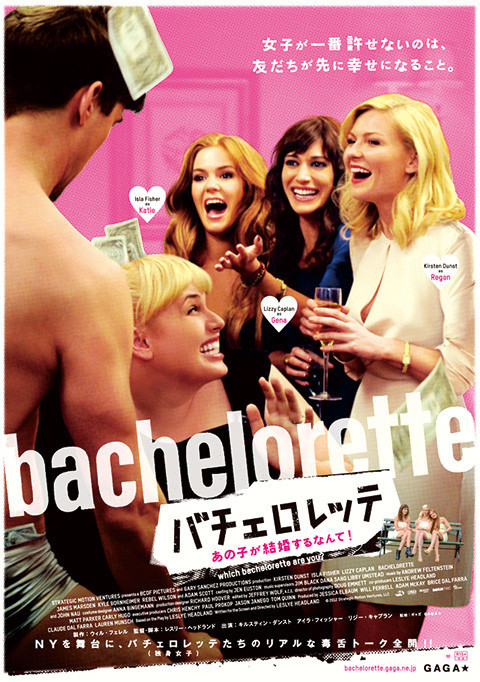

バチェロレッテ -あの子が結婚するなんて!

ニューヨーク。リッチで美人のレーガンはある日、高校時代の同級生ベッキーから衝撃的な告白を受ける。「あたしプロポーズされたの!」 高校時代は学園の女王として君臨していた自分が、ボーイフレンドから結婚の話が一向に出てこなくてイライラしているというのに、なんでデブでブタ顔の彼女が先に結婚するの? 激しい動揺と傷ついたプライドを隠しながら、ベッキーのブライズメイズ(花嫁介添人)の代表として式の準備を進めるレーガンのもとに、かつての女王グループ仲間であるジェナとケイティが駆けつけた。 過去の栄光とうってかわって今では冴えない毎日を送る彼女たちは、結婚式前夜のバチェロレッテ・パーティー(独身さよならパーティ)で鬱憤が爆発。調子に乗りすぎてベッキーのウェディングドレスをビリビリに破ってしまう。はたしてレーガンたちは朝までにドレスを修理することが出来るのだろうか? 試練と狂乱の一夜が始まった! 『バチェロレッテ -あの子が結婚するなんて!』は女子の、女子による、女子のためのブラック・コメディである。原作である戯曲を書いたのは女性劇作家のレスリー・ヘッドランド。1981年生まれの彼女はティッシュ・スクール(ニューヨーク大学の芸術科)卒業後にワインスタイン・カンパニーの総帥ハーヴェイ・ワインスタインのアシスタントをしながら、キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにしたコメディ戯曲を次々とオフ・ブロードウェイで上演。『バチェロレッテ』は「暴食」をモチーフにしたシリーズの一編だったが、コメディ界のスーパースター、ウィル・フェレルと彼の相棒の映画監督アダム・マッケイの目にとまって映画化が決定。ふたりのプロデュースのもと、ヘッドランドはいきなり映画監督兼脚本家としてデビューすることになったのだった。 セックス、ドラッグ何でもありのギャグと、プライドとトラウマが交錯するダイアローグの面白さは、さすがフェレルとマッケイが認めたクオリティ。かつ女子にしか書けない細やかさに満ちている。初演出でありながらカット割りが上手いことにも驚かされる。観客に見せるべきものが何なのかを本能的に掴んでいるのだろう。ヘッドランドは、今夏にやはりフェレルとマッケイのプロデュースで、ジェイソン・セダイキスとアリソン・ブリーが主演した監督第二作『Sleeping with Other People』の公開が決まっており、その活動には今後も要チェックだ。 舞台版では自ら出演もしていたヘッドランドだが、『バチェロレッテ』の映画化に際しては同世代の女優たちに演技を委ねている。そのキャスティングが絶妙だ。 まずメイン・キャラであるレーガンを演じているのはキルスティン・ダンスト。彼女の出演が決まった時点で、本作の成功は約束されたといっていい。というのも、キルスティンは、ティーンムービーに出演していた十代の頃、学園女王役を当たり役にしていたからだ。 ざっと思い出してみるだけでも、ジョー・ダンテのカルト作『スモール・ソルジャーズ』(99)、ウォーターゲート事件の裏側を描いた『キルスティン・ダンストの大統領に気をつけろ!』(99)、ソフィア・コッポラの長編デビュー作『ヴァージン・スーサイズ』(99)、そして大ヒットしたチアリーディング・スポ根モノ『チアーズ!』(00)といった作品で彼女は学園女王を演じている。サム・ライミが監督した『スパイダーマン』三部作(02?07)で彼女が主人公のピーターにとって憧れの存在であるメアリー・ジェーンを演じていたのは、すでに学園女王のパブリック・イメージを得ていたからだ。 こうした作品でキルスティンが扮していた学園女王は、オタクやボンクラにも優しい女神のような性格だったけど、『バチェロレッテ』の彼女は正反対。あんなスウィートだった子がアラサーになったら、ささくれだった性格の女子に変貌してしまっているのだから、キルスティンを昔から知る観客はそのギャップに笑うしかない。そして笑うと同時に、時間の残酷な経過を否応なしに確認させられるのだ。こんな役を敢えて受けて立ったキルスティンの度量の大きさには拍手するしかない。 三人の中では一番普通人に近いジェナを演じているのがリジー・キャプランという配役にもうなずいてしまう。ジェームズ・フランコ、セス・ローゲン、ジェイソン・シーゲルといった未来のスター俳優を輩出した伝説的なテレビ学園ドラマ『フリークス学園』(99?00)でデビューを飾った彼女が初めて注目されたのは、やはり学園コメディの『ミーン・ガールズ』(04)だった。 そこでのリジーは、リンジー・ローハン扮する主人公の友人役で登場。アフリカから転校してきた何も知らないリンジーに学園女王軍団(演じているのは当時全く無名だったレイチェル・マクアダムスとアマンダ・セイフライド!)の打倒を吹き込むクセモノを快演していた。 その後、『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)や『トゥルーブラッド』(08)といった作品に出演した彼女は本作をステップに、実在した性科学のパイオニアたちを描いた実録ドラマ『Masters of Sex』(13?)でブレイク。コメディでありながら国際問題を巻き起こした問題作『The Intereview』(14)ではフランコやローゲンとリユニオンを果たしている。 三人組の中で最もイッちゃっているケイティを演じているのは、オーストラリア出身のアイラ・フィッシャーだ。『ウエディング・クラッシャーズ』(05)での奔放な上院議員令嬢や、『お買いもの中毒な私!』(09)でのショッピング依存症の女子といった特殊なキャラほどイキイキする彼女は、実生活ではサーシャ・バロン=コーエン夫人である。なるほどコメディ・センスがハンパないわけだ。本作後も『華麗なるギャツビー』(13)や『グランド・イリュージョン』(13)などでその特異なセンスを見せつけている。 そんな美女トリオを出し抜いて最初に結婚するベッキーを演じているのが、レベル・ウィルソンであることにも注目したい。フィッシャーと同じくオーストラリア出身の彼女は、コメディエンヌとして母国で人気を獲得したあとにハリウッドに進出。その第一作『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン 』 (11)でクリステン・ウィグ扮する主人公のルームメイト役を好演して注目され、本作への出演となった。 決して美人とはいえず、体格のハンディ(?)を抱えながらも、ポジティブ思考と積極性を武器に、お高く止まった三人よりも男に不自由していないように見える彼女が演じているからこそ、ベティはこれほど血の通ったキャラクターにはなったのだと思う。レベルはこの作品での肉食キャラを本作以降も貫き通して、『ペイン&ゲイン 史上最低の一攫千金』 (13)や『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』 (14)で活躍。先日、自慢の喉を聴かせた大ヒット作『ピッチ・パーフェクト』(12)がようやく日本公開されたばかりだ。現在アメリカで大ヒット中の続編『Pitch Perfect 2』 (15)も年末には日本公開が予定されており、今後もスクリーンで暴れまくる彼女の姿を楽しめそうだ。 つい最近までは「男優と比べて女優は悲惨な目に遭っても笑えないからコメディには向いていない」なんてことが語られてきた。でもそれが真っ赤な嘘であることが『バチェロレッテ』を観れば分かるはず。紛うことない美女たちがバカをやりまくり、悲惨な一夜を体験する本作は、そういう意味ではコメディの新しい地平を切り開いた作品なのだ。 ©2012 Strategic Motion Ventures LLC

-

PROGRAM/放送作品

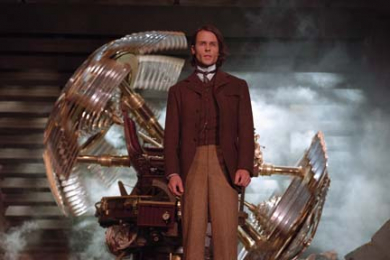

タイムマシン

未来を創るのは「夢+○○」?…恋人を救う為、80万年の時を超える!超世代SFアドベンチャー!

H・G・ウェルズの同名原作を、曾孫でアニメーション映画を多く手がけるサイモン・ウェルズが監督となり実写映画化したSFアドベンチャー。1959年に続く再映画化である。主演は『メメント』のガイ・ピアース。

-

COLUMN/コラム2015.10.30

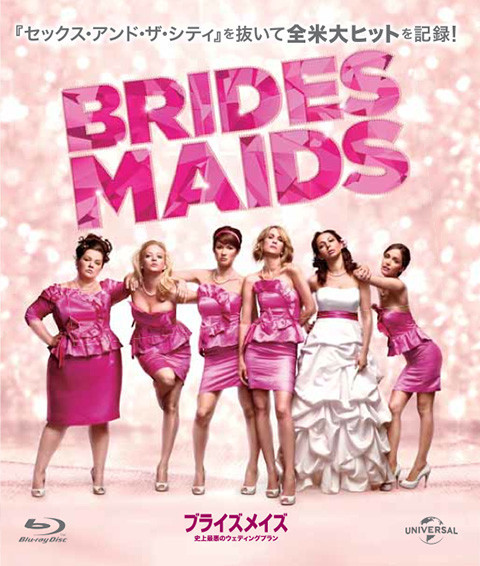

ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン

中西部の地方都市に住むアニーは、起業に失敗して貯金もゼロの30代半ばの独身女子。楽しみと言えば幼馴染みのリリアンとバカ話をすることだけだった。そんなある日、リリアンから結婚することを告白された彼女は、ブライズメイズ(新婦介添人)の代表を頼まれて、喜んで引き受ける。でも不器用な彼女は失敗ばかり。加えて新郎の上司のセレブ妻でなんでも器用にやってのけるヘレンの存在が引き金となって、リリアンに先を越された寂しさと焦りが爆発。ブランチ・パーティをぶち壊して、ついにはリリアンと大喧嘩をしてしまう。はたして二人の友情は元通りになるのだろうか…。 結婚式の介添人が大騒動を引き起こすというプロットが、『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』を彷彿とさせたため、“女版ハングオーバー!”との前評判の中、2011年に米国で公開されてメガヒットを記録したのが『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』である。でも見終わったあとで「『ハングオーバー! 』とそっくり」と感じる観客はまずいないはず。何て言うか、もっと痛くて切ないのだ。 ティーンの頃に思い描いた未来の可能性は年々閉ざされていく。その一方で同世代の友人たちは結婚して大人へのステップを上っていく。本作はあらゆる角度から追いつめられていくアニーの心理を執拗にほじくり返す。そこに男と女という違いは存在しない。三十代ボンクラというひとりの人間がただそこにいるだけである。バカの一つ覚えのように異性を「スイーツ」呼ばわりする男子も、この映画には魂の片割れを見いだして涙するかもしれない。コメディに冷淡なアカデミー賞で脚本賞にノミネートされたのも納得の完成度だ。 映画の発案者であり、主人公アニーを演じたのは「サタデー・ナイト・ライブ」史上最高の女性キャストとの呼び声高いコメディエンヌ、クリステン・ウィグ。彼女が、古くからの友人アニー・マモロと共同で書いた脚本を持ち込んだ先は、それまでも脇役として顔を出していた『無ケーカクの命中男/ノックトアップ』(07年)や『寝取られ男のラブ♂バカンス』(08年)といった映画の監督/プロデューサーだったジャド・アパトーだった。こうしたヒット作を通じて、男同士の友情をメインにした”ブロマンス映画”というジャンルを確立したアパトーは、その方程式を女子に応用したウィグの脚本を絶賛。テレビドラマ『フリークス学園』以来の盟友ポール・フェイグを監督に指名して映画を現実のものとしたのである。 コメディ映画としての本作の大きな特徴は、ギャグのボケをすべて女優がこなしているところにあるだろう。しかも生半可なギャグではなく、セックス、ゲロ、ウンコ絡みのギャグがふんだんに飛び出す過激なものだ。そんなコメディ映画はそれまでハリウッドには存在しなかった。「女性が悲惨な目に遭っても男のようには笑えない」という認識が世間では一般的だからである。普通の監督なら出演者の一部を男優に差し替えるところだろう。しかしポール・フェイグはウィグとともに「悲惨な目に遭っても笑える」最強の女性キャスト陣を選んだのである。 まずアニーの親友リリアンを演じたのはマヤ・ルドルフ。名曲「ラヴィング・ユー」で知られるミニー・リパートンの娘で、ポール・トーマス・アンダーソン夫人でもある彼女は、実生活ではロサンゼルスのコメディ劇団「グラウンドリングス」時代以来のクリステンの親友。だから映画内の二人の友情はとても真実味が感じられる。 劇中最も難しいキャラであるイヤミなヘレン役に指名されたのは、オーストラリア出身の正統派美女ローズ・バーンだ。それまで『トロイ』(04年)や『28週後…』(07年)といったシリアス映画に出演しながら、いまひとつパッとしなかった彼女は、アパトーのプロデュース作『伝説のロックスター再生計画!』(09年)でイカれたポップスター役を好演。コメディ・センスを全面開花させた本作以降は、『ネイバーズ』(14年)や『ANNIE/アニー』(14年)といった作品で活躍。コメディ界に欠かせない人材になっている。 同じオーストラリア出身でも、アニーのルームメイトの妹を演じたレベル・ウィルソンはこの時点ではアメリカでの知名度はゼロだった。だが強烈な存在感を本作で示した彼女は、『バチェロレッテ あの子が結婚するなんて!』(12年)やパワフルな歌声も披露した『ピッチ・パーフェクト』(12年)、『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(14年)によってスターへの階段を駆け上っていった。年末に日本公開が予定されている『ピッチ・パーフェクト』(15年)は、すでに本国でメガヒットを記録しており、パート3の製作が早々と決定している。 こうした才人揃いの出演者の中でも最も観客の目を引いたのは、一番ヨゴレなメーガンを演じたメリッサ・マッカーシーだろう。それまでも『ギルモア・ガールズ』(00?07年)や『サマンサ Who?』(07?09年)といったテレビ・コメディの脇役として知られていたものの、まさか洗面室のシンクに跨って、苦痛に顔を歪めて便意と戦う!なんてギャグをやってのける人だとは誰も思わなかったはず。本作における爆発的な演技によってアカデミー助演女優賞にノミネートされた彼女は、特別出演したアパトー監督作『40歳からの家族ケーカク』(12年)や『ハングオーバー!!! 最後の反省会』(13年)でもシーンを一気にさらう怪演を披露。また当初は男の設定で脚本が書かれていたにも関わらず「男同士じゃありきたりだ」とのジェイソン・ベイトマンのアイディアによって、急遽彼の相棒役を務めることになったダブル主演作『泥棒は幸せのはじまり』(13年)は大ヒット。彼女が映画館に客を呼べるスターであることを証明した。 こうしたメリッサのスター化に伴って、監督ポール・フェイグとのコンビがレギュラー化した。サンドラ・ブロックと組んだ刑事コメディ『デンジャラス・バディ』(13年)、ジェイソン・ステイサムやジュード・ロウといった大スターを従えて主演を張ったスパイ・コメディ『SPY』(15年)は連続大ヒットを記録。後者ではローズ・バーンとのリユニオンを果たしている。 こうした作品によって一躍コメディ界のヒットメイカーとなったフェイグのもとに『ゴーストバスターズ』リメイク版の監督がオファーされたのは昨年のことだ。ビル・マーレイやダン・エイクロイド、ハロルド・ライミスといった80年代を代表する才能が集結していた傑作コメディを現代に蘇らせるには、一体どんなメンツが必要なのだろうか? 考えた末にポール・フェイグが声をかけた相手はクリステン・ウィグ、メリッサ・マッカーシー、そしてレベル・ウィルソンだった。ちなみに他のキャストは「サタデー・ナイト・ライブ」の現レギュラーであるケイト・マッキノンとレスリー・ジョーンズ、セシリー・ストロングといった面々。そう、全員女性なのだ。 このキャスティングはハリウッド中に大きな話題と物議を呼んだ。しかしフェイグは「面白いコメディアンを集めたら、たまたま女性ばかりだっただけだよ」と全く気にしていないようだ。映画は現在撮影中で来年夏に公開予定である。フェイグは決して奇をてらったわけではなく、このキャスティングに圧倒的な自信を持っているはず。それは、この『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』を観れば明らかだろう。 Artwork © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

西部劇ガイド

時代とともに進化してきた西部劇の魅力に迫る!

「西部劇のはじまり」「進化する西部劇」「多彩な60年代の西部劇」「現代の西部劇」「往年の西部劇スターたち」「ニューウエスタンのスターたち」。シネマが贈る年末年始特別ミニ番組。

-

COLUMN/コラム2015.10.30

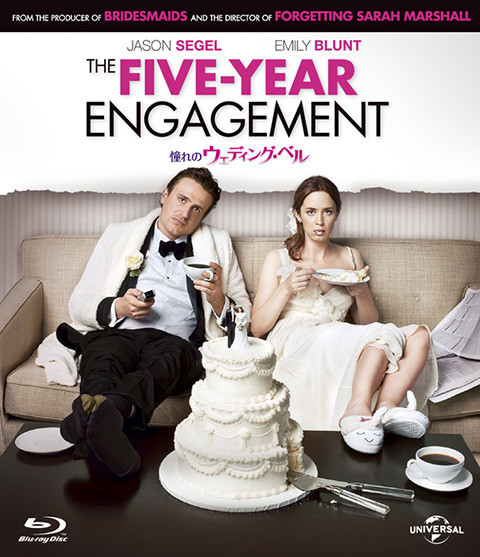

憧れのウェディング・ベル

アメリカ西海岸の都市サンフランシスコ。腕利きシェフのトム(ジェイソン・シーゲル)と心理学者を志すバイオレット(エミリー・ブラント)は、大晦日のパーティでの運命的な出会いからちょうど1年後に婚約した。 だがバイオレットに中西部のミシガン大学から採用通知が来たために結婚式の日程は棚上げに。トムは、バイオレットのキャリアを優先して一緒にミシガンに移り住むものの、実績を積み重ねていく彼女とは対照的にシェフとしてのスキルを活かせる職場が見つからず落ち込んでいく。そしてその格差は、愛しあっていたはずのふたりの関係にも影響を及ぼしてしまうのだった…。 大抵のロマンティック・コメディでは、主人公のふたりが困難を乗り越えて互いの愛情を確かめるとすぐに結婚式のシーンに切り替わって大団円を迎えたりする。でも『憧れのウェディング・ベル』はそんな「お約束」を守らない。ふたりは婚約までしながら、そこから結婚式までなかなか辿り着けないのだから。 このユニークなストーリーを書いたのは、ジェイソン・シーゲルとニコラス・ストーラーの主演俳優・監督コンビだ。実生活でも親友同士であるふたりの盟友関係は今から14年前に遡る。始まりは『Undeclared』(01〜03)というテレビ番組だった。イケてない高校生の青春をリアルに描いて一部で絶賛されながら、視聴率不振で打ち切られた『フリークス学園』(99〜00)のクリエイター、ジャド・アパトーが「今度こそは」と立ち上げたこの大学コメディには、『フリークス学園』で発掘された21歳のシーゲルがジェイ・バルチェルやセス・ローゲンらとともにキャスティングされていた。このプロジェクトに脚本家として参加したのがストーラーだったのだ。 やはりこのドラマも視聴率は振るわずに打ち切られてしまったのだが、ストーリー作りの才能を認められたストーラーは、アパトーと共同でジム・キャリーの主演作『ディック&ジェーン 復讐は最高! 』(05年)の脚本を書いてハリウッド・デビューに成功する。この作品での仕事をキャリーに気に入られたストーラーは、引き続きキャリー主演作『イエスマン “YES”は人生のパスワード』(08年)の脚本を担当。単なるノン・フィクションだった原作をコメディ・ドラマに仕立て直して大ヒットさせるという離れ業をやってのけた。 一方、シーゲルもシットコム『ママと恋に落ちるまで』(05〜14年)のマーシャル役でお茶の間の人気者となっていた。この頃には『40歳の童貞男』(05年)と『無ケーカクの命中男/ノックトアップ』(07年、シーゲルは主演のセス・ローゲンの友人役で出演した)の連続ヒットでハリウッドを代表する売れっ子プロデューサー兼監督となっていたアパトーの強い勧めもあり、シーゲルは映画進出を決意する。この時に彼がパートナーとしてあらためて声をかけたのがストーラーだったというわけだ。 記念すべきコンビ第一作は『寝取られ男のラブバカンス』(08年)。突然ガールフレンドに捨てられたシーゲル扮する主人公が、傷心旅行先のハワイで巻き起こす騒動を描いたこの作品は大ヒットを記録した。 以降もシーゲルとストーラーは、スウィフトの有名な風刺小説をモダンにリメイクしたSFX大作『ガリバー旅行記』(10年、主演はジャック・ブラックだがシーゲルも出演)、『寝取られ男』に登場するロックスター、アンガスをメインキャラに据えたロード・ムービー『伝説のロックスター再生計画!』(10年、シーゲルは原案のみ)、カーミットやミス・ピギーが登場する、マペット・ショーへの愛に溢れたミュージカル『ザ・マペッツ』(11年)、そしてシーゲルとキャメロン・ディアスが、SEXを撮影したビデオが誤ってネット上で拡散されてしまう夫婦に扮したエッチな『SEXテープ』(14年)といったヒット作を生み出し続けている。特筆すべきは、どれも気軽に楽しめるコメディ映画でありながら、似ている作品はひとつとしてないこと。シーゲルとストーラーは妥協を許さないアーティストなのだ。 そんな中でも『憧れのウェディング・ベル』はビターで大人びたタッチの異色作である。ヒロインに『ガリバー旅行記』でシーゲルと既に共演していたエミリー・ブラントを起用したのは、ストーラーとシーゲルが気心のしれたメンツで映画作りに集中したかったからだろう。 本作でふたりが力を注いで描いているのは「アメリカの正式な結婚式」の面倒くささだ。アメリカというとノリがいい国に思えるかもしれないけどトンデモない! 日本の場合、一般的な婚約期間はせいぜい半年程度だけど、アメリカでは1年半くらいはザラだ。その長い間、新婦とメイド・オブ・オナー(花嫁付添人のリーダー、通常は新婦の一番の親友が就任)は工夫を凝らした結婚式のプランを延々と練り上げる。そして遂に訪れた結婚式の前夜には豪華な晩餐会を開き、二次会は新郎側と新婦側に分かれて「独身さよならパーティ」を夜通し開催する。そして翌朝、ヨレヨレになりながら本番へとなだれ込むのだ。 日本でも劇場公開されたクリステン・ウィグの主演作『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』(11年、この作品もプロデュースはジャド・アパトーだ)は、社会性が欠如しているにもかかわらず、親友からメイド・オブ・オナーを頼まれてしまった女子の苦闘を描いたものだった。また日本でもヒットした『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(09年)や『バチェロレッテ あの子が結婚するなんて!』(12年)は、独身さよならパーティではしゃぎすぎて結婚式開催に赤信号を灯してしまう付添人たちを描いたコメディだ。結婚式にトラブルと笑いはつきものなのである。 でも『憧れのウェディング・ベル』の場合、主人公のふたりは晩餐会にすらなかなか辿り着けない。原題(The Five-Year Engagement)通り、婚約期間は五年にも及んでしまう。ひとつのトラブルが何とか収まったと思ったら、別の予期せぬトラブルが起きて結婚自体が仕切り直しになってしまうからだ。その間に結婚式をすっ飛ばして「デキ婚」をしたトムの同僚アレックス(今をときめくクリス・プラット!)とバイオレットの姉のスージー(アリソン・ブリー)のカップルが、どんどんハッピーになっていく姿が並行して描かれることによって、シニカルさはレッドゾーンに突入する。 もちろんロマンティック・コメディなので、主人公のふたりはラストぎりぎりになって最高の結婚式へと超特急で向かっていく。でもそこで語られるのは「結婚する心の準備とは自分の抱える問題を解決することではない。その問題をふたりで分ちあえるほど相手を信頼できているかどうかだ」という、男女の仲について悟りきった者だけが放てるメッセージだ。師匠のジャド・アパトーが45歳のときに撮った苦いファミリー・ドラマ『40歳からの家族ケーカク』(12年、シーゲルはスポーツ・ジムのインストラクター役で出演している)の境地に、シーゲルは弱冠32歳で辿り着いてしまったのかもしれない。 そのシーゲルは、クロエ・セヴィニーやミシェル・トラクテンバーグ、リンジー・ローハン、ミシェル・ウィリアムズといった華麗なガールフレンド歴を経て、現在は写真家のアレクシス・ミクスターと交際中。今度こそゴールイン間近と噂されている。はたして彼がどんな工夫を凝らした結婚式を挙げるのか、それとも式をすっ飛ばすのか、固唾を飲んで見守っていきたい。 Artwork © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

西部劇ガイド総集編

時代とともに進化してきた西部劇の魅力に迫る!西部劇ガイドの総集編

「西部劇のはじまり」「進化する西部劇」「多彩な60年代の西部劇」「現代の西部劇」「往年の西部劇スターたち」「ニューウエスタンのスターたち」。シネマが贈る年末年始特別ミニ番組総集編。

-

COLUMN/コラム2015.11.15

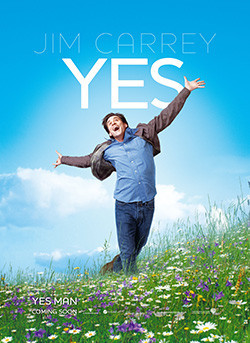

イエスマン “YES”は人生のパスワード

ロサンゼルス。銀行員のカールは何に対しても消極的な性格。呆れた恋人にも出ていかれ、孤独な日々を送っていた。そんなある日、友人に無理矢理誘われて出席したカリスマ教祖テレンスの自己啓発セミナーで暗示をかけられたカールは、何に対しても「イエス」と答える「イエスマン」に変身してしまう。すると仕事もプライベートも良い方向に向かいだし、キュートな女子アリソンとも付き合うようになり・・・。 そんなブッとんだストーリーの『イエスマン“YES”は人生のパスワード』だけど実はこれ、英国人のダニー・ウォレスというライターが「すべてにイエスと答えたらどうなってしまうか?」を試してみた体験談が原作だったりする。つまりこうした行動をダニーは自由意志で行っていたわけだ。 だが脚本化を任されたニコラス・ストーラーはこの物語を「暗示をかけられた男が暴走する話」に改変してしまった。でも人はそんな安直な暗示にかかるものなのだろうか? それにそんな暗示をかけられた男なんて異常なだけで全然笑えないのではないか? 大丈夫、主演俳優は天才コメディアン、ジム・キャリーなのだから! カナダ生まれのキャリーがアメリカでブレイクしたきっかけは『In Living Color』(90〜94)というお笑い番組だった。この番組は他のお笑い番組とは少々毛色が変っていた。ホスト兼ヘッドライターを務めていたのは黒人コメディアンのキーナン=アイヴォリー・ワイアンズで、出演者も彼の弟たちを含めて黒人ばかり。スタジオ観覧席も黒人で埋め尽くされていた。つまり黒人向けコメディ番組だったのだ。キャリーは唯一の白人男性のレギュラー出演者で完全なアウェイ状態。それでも当時の映像を観ると、ガンガン笑いを取っているのだからスゴい。その笑いの源はキャリーの驚異的に変化する顔や身体芸にある。 アメリカは多民族・多文化国家なので”あるあるネタ”が通用しない。白人にとっては爆笑ギャグでも、黒人はクスリともしないということだってある。でも顔や身体芸で笑わせる芸なら環境の壁を超えてしまうことが可能だ。キャリーが『エース・ベンチュラ』(94)で映画界に進出して以降、トップスターの座に君臨し続けているのは、そうした顔&身体芸のレベルの高さゆえなのだ。作品の出来に少々ムラがあるキャリーだけどスキル面では依然、最強のコメディアンであることは間違いない。下積み時代に一緒にコメディ・ツアーを行った経験を持つジャド・アパトーも彼についてこう語っている。「二番目に面白いコメディアンが誰なのか決めるのは難しい。でも一番面白いコメディアンはジム・キャリーで決まりだ!」 そんなキャリーが本作では主人公カールに扮し、冒頭のダメ人間モードから暗示をかけられた躁状態モード、そして真実にたどり着いた姿までを、あらゆる芸を駆使して魅せてくれるのだから面白くないわけがない。本作はキャリーの代表作のひとつだと思う。 対するヒロインのアリソンを演じているのは近年TVコメディ『New Girl / ダサかわ女子と三銃士』(12)で人気のズーイー・デシャネルだ。その番組の主題歌も自分で歌っている彼女だけど、それ以前から『エルフ〜サンタの国からやって来た〜』(03)や『ジェシー・ジェームズの暗殺』(07)といった作品で深みのあるハスキーヴォイスを聴かせているほか、マット・ウォードとのユニット「シー&ヒム」名義で活躍するミュージシャンでもある。 そのズーイーが、LAインディシーンで活動するヴォン・アイヴァと共にガールズ・ロックバンド「ミュンヒハウゼン症候群」名義で劇中のステージに登場、オーガニックなシー&ヒムとはうって変わったエレクトロを披露するシーンが本作のハイライトのひとつだ。特にジミ・ヘンドリックスのウッドストックでの演奏をパロって、ショルダーキーボードで「星条旗よ永遠なれ」を弾くあたりが最高。あまりにハジケすぎて現実味がないように思えるかもしれないアリソンだけど、実はこのキャラは原作版「イエスマン」で主人公が恋に落ちるリジーをモデルにしている。事実は小説より奇なりだ。 こうした二人と並んで本作の隠れた主人公となっているのが、物語の舞台となっているロサンゼルス内のシルバーレイクやエコパークといったエリアだ。映画を観たなら、このエリアが、僕らがLAと言われて思い浮かべるセレブが住むビバリーヒルズや、巨大ショッピングモールが林立するサンフェルナンド・ヴァレーといったエリアとは少々趣が異なっていることに気づくはず。さほど高級そうじゃないし、ビーチからも遠そう。でもユルい空気が漂う、とても住みやすそうなエリアだ。 ハリウッドの東側に位置し、天文台と屋外劇場ハリウッド・ボウルがあるグリフィス公園(アリソンが主宰する「早朝ジョギング兼写真クラス」の練習場はここだ)以外はこれといった名所がないシルバーレイクが、一躍世界中で注目を浴びるようになったのは90年代のこと。当時ロック・シーンを席巻していたオルタナ系ミュージシャンがこぞってこのエリアを本拠地にしていることが明らかになったのだ。思いつくまま名前を挙げてみよう。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ジェーンズ・アディクション、ニューヨークから移住してきたビースティー・ボーイズ、ヘンリー・ロリンズ、ペイヴメント、故エリオット・スミス、ベック、そして本作のサウンドトラックを手掛けているイールズだ。 イールズは、「E」ことマーク・オリバー・エヴェレットが96年に結成したソロ・ユニットだ。決して大スターとは言い難いミュージシャンだが、ロック・マニアほど凄さが分かる「ミュージシャンズ・ミュージシャン」として熱狂的なファンを獲得し続けている。かつてバンドマンで、劇中にも登場するライブハウス「スペースランド」に出入りしていた本作の監督ペイトン・リードもそのうちの一人。ファースト・アルバムからイールズを愛聴し続けてきたという彼が本作の音楽にイールズを起用したのは、サウンドがシルバーレイクの雰囲気をよく反映していること、またEの書く歌詞が『イエスマン』のテーマ<内にこもっていた主人公が世界と繋がろうと苦闘する>にぴったりだったからという。 「さあ立ち上がる時/僕は君に相応しい男だ」と自らを鼓舞するような「Man Up」だけが書き下ろしで他は全て既存曲だが、どれも映画のために作ったかのよう。「僕は疲れすぎてしまった、一人でいることに」(Bus Stop Boxer)や、「真夜中の空に虹は見えないけど、いつか僕はうまくいく」(Blinking Lights(For Me))など、どのナンバーの歌詞もカールの心情を絶妙に表現している。 出世作『チアーズ!』(00)から最新作『アントマン』(15)まで、既存曲の使い方が天才的に上手いリードの手腕は本作も健在だ。カールとアリソンが夜中に忍び込んだハリウッド・ボウルで初期ビートルズの名曲「キャント・バイ・ミー・ラブ」を歌うシーンはその代表例。というのも、このハリウッド・ボウル、もともとはクラシック専門会場だったのだが、64年にビートルズがライブを行ったことを境にロックのメッカになったコンサート会場なのだ。 もうひとつの技ありは、カールがギター弾き語りでサード・アイ・ブラインド97年の大ヒット曲「ジャンパー」を歌うシーン。これに関してはどういうシチュエーションで彼が歌うかは敢えて書かない。とりあえず「観れば爆笑間違いなしだ!」とだけ書いておこう。 © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

PROGRAM/放送作品

栄光のアカデミー賞(1972)

世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!

2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。

-

COLUMN/コラム2015.12.15

チェンジ・アップ/オレはどっちで、アイツもどっち!?

売れない俳優だけど独身生活を謳歌しているミッチと、敏腕弁護士だけど子どもの世話に追われているデイヴ。すべてが正反対だけど大親友の二人は、ひそかに互いの生活を羨んでいた。ある夜、酔っ払ってベロベロになった二人は、噴水の前で「人生を交換したい!」と同時に本音を口に出してしまう。すると一瞬あたりは真っ暗闇に。気づいた時、二人の体は本当に入れ替わっていた。元に戻ろうとしても、魔法の噴水は改修工事で撤去されて跡形もない。仕方なくミッチ(中身はデイヴ)とデイヴ(中身はミッチ)は互いになりきって生活するのだが ……。 正反対の立場のふたりの体が、不思議なパワーで入れ替わってしまうというプロットの、所謂<入れ替わりコメディ>は、お堅い母親とヤンチャな娘が入れ替わるジョディ ・フォスター主演作『フリーキー・フライデー』(77年、のちにリンジー・ローハン主演で03年に『フォーチュン・クッキー』としてリメイク)から、男女が入れ替わる大林宣彦の『転校生』(82年)まで、これまで様々な作品が作られてきた。 『チェンジ・アップ/オレはどっちで、アイツもどっち!?』はこうした伝統を受け継ぎながらも、ある種このジャンルの<究極形>とも呼べる作品だ。そう言いたくなる理由のひとつは、本作のスタッフの過去の仕事にある。 監督のデヴィッド・ドブキンは、最新作こそシリアスな裁判ドラマ『ジャッジ 裁かれる判事 』(14年)だったけど、元々は多くのコメディ映画を手がけてきた人物だ。その中の一本『ブラザーサンタ』(07年)は、あのサンタクロースにグウタラな兄貴フレッドがいたという設定のもと、彼が弟の代わりに世界中の子どもたちにクリスマス・プレゼントを届ける立場になってしまうというものだった。つまりフレッドはサンタと入れ替わるのだ。 脚本家のジョン・ルーカスとスコット・ムーアも入れ替わりコメディを手がけている。それはあの『ハングオーバー!』シリーズ(09〜13年)。この三部作の事実上の主人公は歯科医のスチュワートだが、小心者でキマジメな彼は親友の独身さよならパーティーで泥酔した翌朝、自分の歯が無くなっていることに気づく。おぼろげな記憶を辿りながらスチュワートは、自分が普段とは正反対のワイルドな一夜を過ごしたことを知る。つまりこの物語では破天荒な男が小心者と入れ替わっていたということになる。そしてスチュワートは、もうひとりの自分を知ることを通じて成熟した男へと成長を遂げるのだ。 このことでも明らかなように、別の人物と入れ替わるという体験は、他人を理解することによって本来の自分を発見する体験でもある。こうしたちょっと哲学的なテーマをギャグと一緒にイヤミなく語ってくれるところにこそ<入れ替わりコメディ>の魅力がある。このジャンルで既に十分な成果を挙げてきた作家たちが、満を持して関わった『チェンジ・アップ』では、そんな<入れ替わりコメディ>の魅力が全編に溢れている。 『チェンジ・アップ』がこのジャンルの究極形であるもうひとつの理由は、キャスティングだ。というのも、主演俳優の二人ほど<遊び人><マジメ人間>というパブリック・イメージを持っているハリウッド俳優はいないからだ。 遊び人のミッチを演じるライアン・レイノルズの劇場映画初主演作は、『アニマルハウス』の製作で知られるパロディ雑誌ナショナル・ランプーンが手がけた『Van Wilder』(02年)というコメディだった。ここで彼が扮したのは、遊びすぎで留年しまくっていたことがバレて親からの仕送りを打ち切られてしまった大学生。だが彼は長年のキャンパス生活で培った合コン・スキルを活かしてビジネスで大成功する。 このアナーキーな作品によって同性の圧倒的支持を獲得したレイノルズは、長身とマッチョなボディを武器に、『ラブ・ダイアリーズ』(08年)や『あなたは私のムコになる』(09年)といった恋愛モノで異性のファンもゲット。また『グリーン・ランタン』(11年)や『ゴースト・エージェント/R.I.P.D.』(13年)といったコミック原作の大作に次々と主演を果たし、16年には自ら企画から深く携わった『X-メン』シリーズのスピンオフ作『デッドプール』が公開予定だ。 一方のマジメ人間デイヴに扮したのはジェイソン・ベイトマンである。もともと彼は、あの伝説的なテレビドラマ『大草原の小さな家』にレギュラー出演していた天才子役だった。しかしハリウッド・スターにしてはあまりに華がない普通の顔をした大人に育ってしまったためか、成人後のキャリアはパッとしないものだった。 だが三十歳を超えて出演したテレビ・コメディ『ブル~ス一家は大暴走!』(03年〜)がベイトマンの運命を変えた。ここで彼が演じたのは、奇人変人だらけの一家にあって唯一マトモな主人公。「なんで僕だけがこんなツラい目に遭うんだ。でも僕が耐えるしかない。」そんなやるせない感情を、諦めきった表情と長いキャリアで培った演技力によって表現しきったベイトマンは一躍<普通人の代表選手>となったのだった。 この当たり役で得られた彼のキャラクターは、ハリウッドに進出して主演した『モンスター上司』(11年)や『泥棒は幸せのはじまり』(13年)といった映画においても全く変わっていない。ベイトマンの本領は、奇人変人に振り回される悲しき小市民を演じるときに最大限に発揮される。 そんなレイノルズとベイトマンだが、実は私生活でも大親友らしい。なんでも『スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい』(07年)で共演したことをきっかけに意気投合し、再共演に相応しい脚本を待っていたのだとか。ふたりの間に本当に深い交流が存在するからこそ、中盤以降の<互いになりきった演技>が破壊力満点なものになっていることは間違いない。 こうしたシーンでは前述の通り、彼らの<本来の自分>の姿が顔を覗かせているのも興味深い。いつもと正反対のハチャメチャな言動を繰り広げるベイトマンからは、長い低迷期にもメゲなかった神経の図太さが感じられるし、レイノルズのいつにない繊細な演技は、アラニス・モリセット、元妻のスカーレット・ヨハンソン、そして現夫人のブレイク・ライヴリーといった気が強そうな美女たちが何故彼にメロメロになったのかという長年の謎を解き明かすものになっている。 最後に、こうした二人に振り回されるデイヴの妻を演じたレスリー・マンについても触れておきたい。一般的には『素敵な人生の終り方』(09年)や『40歳からの家族ケーカク』(12年)といった夫ジャド・アパトーの監督作におけるヒロイン役が代表作とされている彼女だけど、『ダメ男に復讐する方法』(14年)や『お!バカんす家族』(15年)といった夫以外の監督作での脇に回って披露するキレキレのコメディ演技も素晴らしい。 そんなレスリーが、夫以外の監督作で珍しくヒロインを演じていたのが『セブンティーン・アゲイン』(09年)というティーン・コメディだった。この作品で彼女が扮していたのは、冴えない夫を家から追い出した主婦。ある日、彼女のもとに出会った当時の夫そっくりのピカピカの少年が現れる。実は彼こそが不思議なパワーで姿を替えられてしまった夫その人だったのだ。そんな事情を知らないレスリーはトラブルに巻き込まれていくことになる。そう、彼女が他人と入れ替わった夫と遭遇するのは『チェンジ・アップ』が初めてではないのだ。 © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.