RANKING

人気のページをチェック!

INFORMATION

インフォメーション

-

2025.11.27

-

2025.09.18

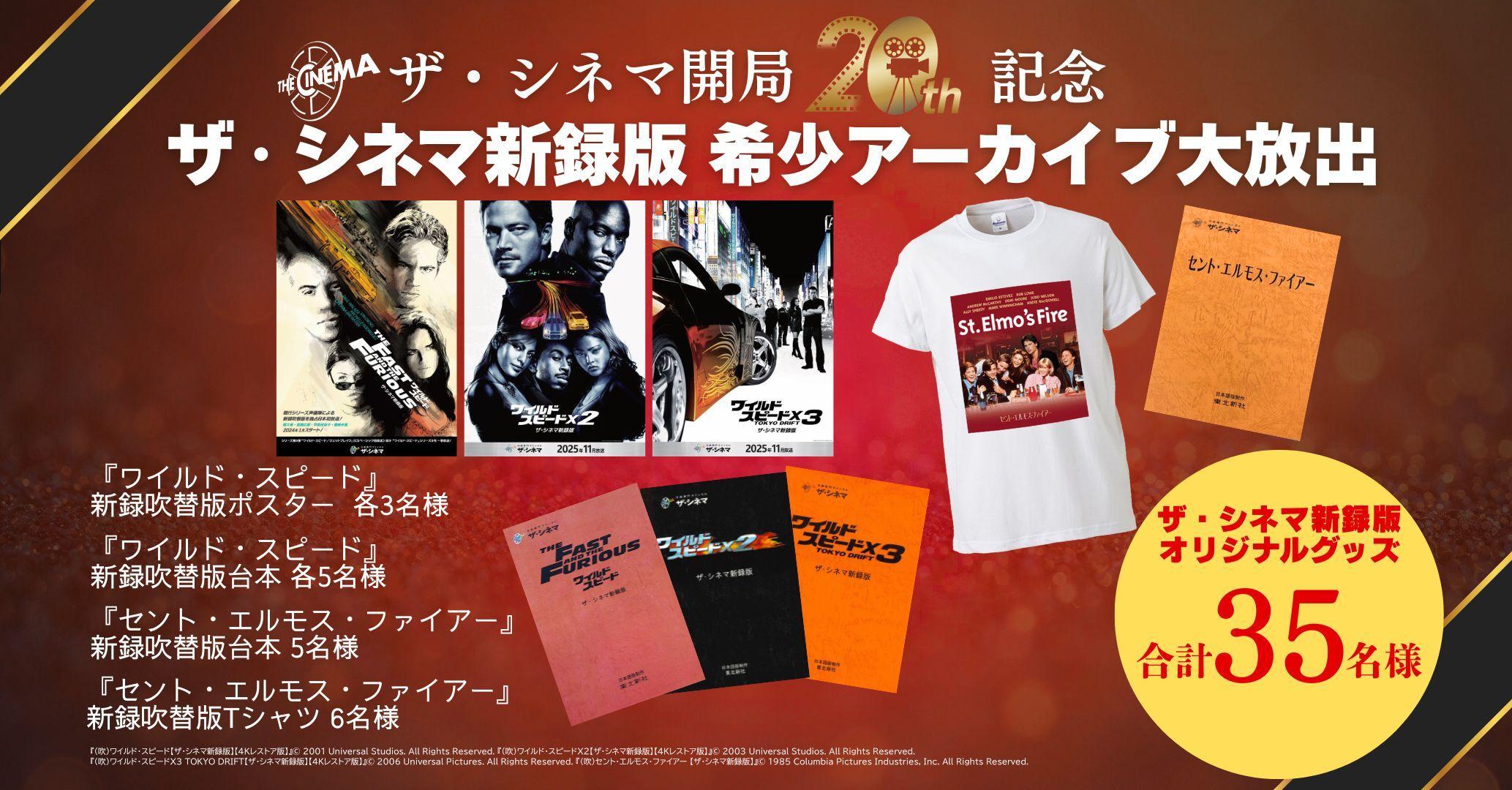

【ザ・シネマ】『ワイルド・スピード』新録吹替続編制作決定&シリーズ全11作一挙放送!高橋広樹、浪川大輔、川島得愛ほか新録吹替キャスト収録後コメントも到着!

-

2026.01.21

-

2025.12.17

-

2025.08.19

-

2025.08.19

-

2024.06.19

-

2020.09.01

-

2020.09.01