英国ホラーの衰退期に誕生した異色作

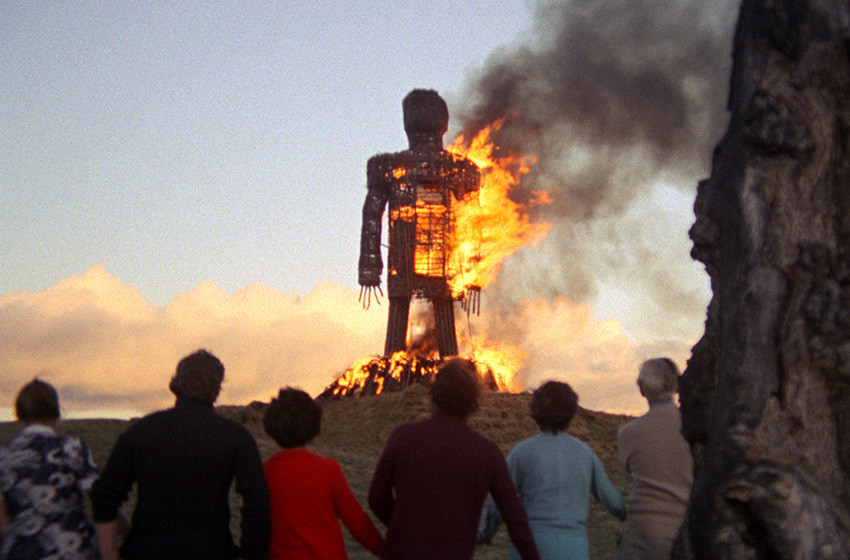

海外では「ホラー映画の『市民ケーン』」とも呼ばれている伝説的なカルト映画である。タイトルのウィッカーマンとは、古代ケルトの宗教・ドルイド教の生贄の儀式に使われた木製の檻のこと。それは巨大な人間の形をしており、中に生贄の動物や人間を入れたまま火をつけて燃やされたという。いわゆる人身御供というやつだ。ただし、本作の舞台は現代のイギリス。行方不明者の捜索のため田舎の警察官が小さな島を訪れたところ、島民たちはキリスト教でなくドルイド教を今なお信仰しており、やがて余所者である警察官は恐るべき伝統行事の渦中へと呑み込まれていく。

そう、これぞ元祖『ミッドサマー』(’19)!アリ・アスター監督が本作から影響を受けたのかどうかは定かでないものの、しかし『ホステル』(’05)シリーズのイーライ・ロスや『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』(’12)のジェームズ・ワトキンス、『ハイ・ライズ』(’15)のベン・ホイートリーなど本作の熱烈なファンを公言する映画監督は少なくないし、結果としてオリジナルには遠く及ばなかったものの、ニコラス・ケイジ主演でハリウッド・リメイクされたこともある。恐らく、全く知らなかったということはなかろう。

本作の企画を発案したのは、ヒッチコック監督の『フレンジー』(’72)や自ら書いた舞台劇を映画化した『探偵スルース』(’72)、『オリエント急行殺人事件』(’74)に始まるアガサ・クリスティ・シリーズでも知られるイギリスの大物脚本家アンソニー・シェファー。実はもともと大のホラー映画ファンだったという彼は、ハマー・プロ作品のように吸血鬼やミイラ男やゾンビが出てくる古典的な怪奇映画ではなく、もっと知的で洗練されたモダン・ホラーを作ってみたいと考え、当時映画会社ブリティッシュ・ライオンの幹部だったピーター・スネルに相談したという。ちょうど当時は、『フランケンシュタインの逆襲』(’57)や『吸血鬼ドラキュラ』(’58)の大ヒットで火の付いた、英国ホラー映画ブームの勢いが急速に失われていった衰退期。ハマー・フィルムはエロス路線やサスペンス路線などを模索するが低迷し、アミカスやタイゴンもホラー映画からの脱却を試みるようになっていた。もはや古き良きゴシック・ホラーは通用しない。イギリスのホラー映画に新規路線が求められているのは明白だった。

そこでシェファーとスネルが辿り着いたのは古代宗教。イギリスではキリスト教が伝搬する以前にドルイド教が信仰されていた。しかし、ホラー映画に出てくる宗教といえばキリスト教ばかりである。これは題材として新しいだろう。そんな彼らが主演俳優として想定したのが、シェファーの友人でもあったホラー映画スター、クリストファー・リー。ハマー・プロの作品群によってホラー映画の帝王としての地位を確立したリーだが、しかしそれゆえにオファーされる仕事の幅も著しく狭められていた。いっそのこと長年に渡って培ってきたハマー・ホラーのイメージを返上し、もっとユニークな映画で興味深い役柄を演じてみたい。この切なる願いにはシェファーやスネルも大いに賛同し、リーをメインキャストに据えるという大前提で企画が進行することになったという。さらに、過去にシェファーとテレビ制作会社を共同経営していたこともあるロビン・ハーディ監督が加わり、およそ3年近くの歳月をかけて完成させたのが本作『ウィッカーマン』(’73)だったのである。

孤島に脈々と伝わる古代宗教と消えた少女の行方

スコットランド西岸のヘブリディーズ諸島。その中の小さな島サマーアイルに、本土からニール・ハウイ巡査部長(エドワード・ウッドワード)が訪れる。島に住む12歳の少女ローワン・モリソンが行方不明になったので探して欲しいと、ハウイ巡査部長宛てに匿名の捜索願が届いたのだ。サマーアイル島は領主であるサマーアイル卿(クリストファー・リー)が所有する私有地で、それを理由に島民たちはハウイ巡査部長の上陸を拒んだが、しかし彼は警察の捜査権を主張して強引に乗り込んでいく。ローワンの写真を見せても知らぬ存ぜぬを繰り返し、捜査に対して明らかに非協力的な島の人々。母親のメイ・モリソンも知らないのか?と詰め寄ると、渋々ながら島の住人であることを認めるが、しかし写真の少女はメイ・モリソンの娘じゃないと言い張る。

初っ端から島民たちの態度に不快感を覚えるハウイ巡査部長。島で唯一の郵便局を営むメイ・モリソンのもとを訪ね、娘ローワンの行方に心当たりがないのか問いただすが、しかし彼女もまた同じ答えを繰り返す。その子は私の娘なんかじゃないと。狐につままれたような心境で困惑を隠せないハウイ巡査部長。とりあえず島に留まって捜索を続けるため、地元の宿で小さな部屋を取るのだが、しかし1階のパブに集まる島民たちは酔っぱらって卑猥な歌を大合唱し、外へ散歩に出れば公園の暗がりで大勢の若い男女がセックスに興じ、部屋へ戻ると宿屋の主人マクレガー(リンゼイ・ケンプ)の娘ウィロー(ブリット・エクランド)が彼を誘惑する。敬虔なキリスト教徒で生真面目な禁欲主義者のハウイ巡査部長は、乱れ切った島民たちの倫理観に怒りを通り越して呆れてしまう。

翌朝、ローワンの通っていた学校へ聞き取り調査に向かうハウイ巡査部長。学校では五月祭の準備が進められていたのだが、祭りで使用されるメイポールを男根崇拝の象徴だと、女教師ローズ(ダイアン・シレント)が生徒たちに教える光景を見て憤慨する。そんな汚らわしいことを子供に教えるとは何事だ!というわけだ。しかも、生徒名簿にローワンの名前があるにも関わらず、教師も生徒もそんな子は知らないと白を切る。この島の住人は大人も子供も嘘つきばかりじゃないか!怒り心頭の巡査部長に対し、ようやく女教師ローズがローワンの存在を認めるも、しかしその行方については答えをはぐらかす。

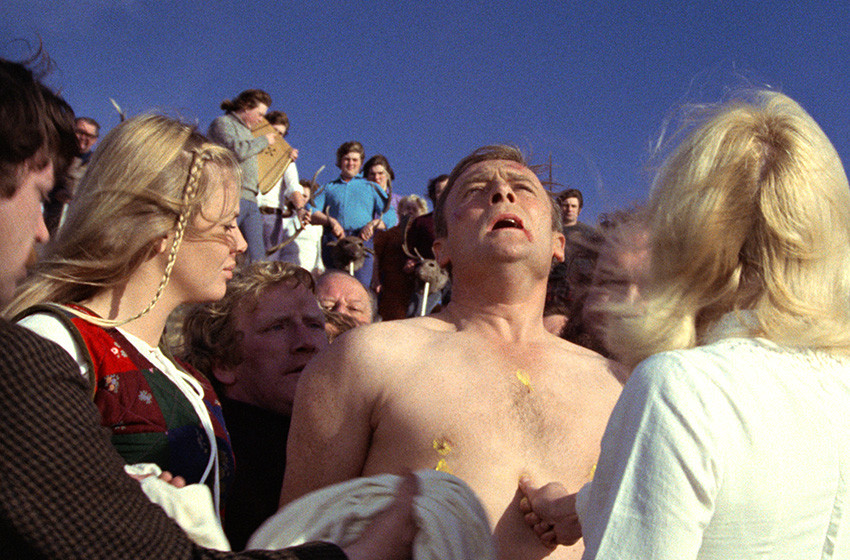

こうなったら領主サマーアイル卿に問いただすしかなかろう。サマーアイル卿の邸宅に乗り込んでいったハウイ巡査部長。彼の到着を待ち受けていたサマーアイル卿は、島の住人たちが古代宗教を信仰していることを明かす。かつてこの島は食物の育たない不毛の地だったが、古代宗教の儀式を復活させたところ土地が豊かになり、リンゴの名産地として栄えるようになったのだという。現代のイギリスに異教徒の地が存在すると知って驚愕するハウイ巡査部長。やがて彼は、ローワンが昨年の五月祭で豊作を願う儀式の女王(メイクイーン)に選ばれていたこと、しかし結果的に昨年が過去に例のない凶作だったことを知り、彼女が神への生贄として殺されるのではないかと推測する。だから島民たちは終始一貫して嘘をついているのだろう。そう考えたハウイ巡査部長は、明日に控えた五月祭の儀式に潜入してローワンを救い出そうと考えるのだが…?

見る者の価値観や道徳観が問われるストーリーの本質

原作は作家デヴィッド・ピナーが’67年に発表したミステリー小説「Ritual」。ただし、そのまま映画化するには難しい内容だったため、警察官が捜査のため訪れた田舎で古代宗教の生贄の儀式が行われていた…という基本プロットを拝借しただけで、それ以外の設定やストーリーはほぼ本作のオリジナルだという。それゆえ、本編には原作クレジットがない。

アンソニー・シェファーの脚本が巧みなのは、同時代の社会トレンドや価値観の変化を物語の背景として随所に織り込みながら、見る者によって解釈や感想が大きく違ってくる作劇の妙であろう。当時は、’60年代末にアメリカで生まれた若者のカウンターカルチャーが世界へと広まった時代。ラブ&ピースにフリーセックス、反体制に反権力、自然への回帰にスピリチュアリズム。まさしくサマーアイル島の人々のライフスタイルそのものである。反対に主人公ハウイ巡査部長は、原理主義的なクリスチャンでガチガチに潔癖主義のモラリスト。そのうえ、警察権力を笠に着て島民のプライバシーを土足で踏み荒らす権威主義者だ。

なので、最初のうちは正義の味方である警察官が閉鎖的な島へ迷い込み、邪教信者の島民たちによって恐ろしい目に遭う話なのかと思っていると、だんだんとハウイ巡査部長の横柄な偽善者ぶりが鼻につくようになり、やがて気が付くと島民の方に肩入れしてしまうのだ。もちろん、そうじゃない観客もいることだろう。なので、見る者の価値観や道徳観によって受け止め方も大きく違ってくる。衝撃的なクライマックスも、人によっては恐怖よりもある種のカタルシスを強く覚えるはずだ。

また、本作の魅力を語るうえで外せないのが、ポール・ジョヴァンニによる劇中の挿入歌や伴奏スコア。なにしろ、もはや半ばミュージカル映画のようなものじゃないか?と思うくらい、本作では音楽が重要な役割を占めているのだ。ケルト音楽をベースにした牧歌的で美しいメロディは、それゆえにどこか不穏な空気を醸し出す。幾度となくCD化もされたサントラ盤アルバムはフォーク・ロック・ファンも必聴だ。

ちなみに、本作には大きく分けて3種類のバージョンが存在する。というのも、完成直後に製作会社のブリティッシュ・ライオンがEMIに買収され、プロデューサーのピーター・スネルがクビになってしまったのだ。解雇された映画会社重役の置き土産が、後継者によって杜撰な扱いを受けるのは業界アルアル。この手の映画に理解のあるアメリカのロジャー・コーマンに命運を託そうと、スネルはコーマンのもとへオリジナル編集版のフィルムを送付したが、しかし残念ながら配給契約は成立しなかった。結局、100分の本編はブリティッシュ・ライオンの指示で89分へと短縮。ハウイ巡査部長の人となりが分かる本土での仕事ぶりや生活ぶりを描いたシーンや、ブリット・エクランド扮する妖艶な美女ウィローが若者の筆おろしをするシーンなどが失われ、カットされたフィルムは廃棄されてしまったと言われる。

しかし、ロジャー・コーマンが保管していたオリジナル編集版フィルムを基に、ロビン・ハーディ監督自身が’79年に最も原型に近い99分バージョンを製作。これがディレクターズ・カット版として流通している。さらに、ハーヴァード大学のフィルム・アーカイブで本作の未公開バージョン・フィルムが発見され、それを基にした94分のファイナル・カット版も’13年に発表されている。今回、ザ・シネマで放送されるのは劇場公開時の89分バージョンだが、機会があれば是非、ディレクターズ・カット版やファイナル・カット版もチェックして頂きたい。本作が描かんとした文化対立的なテーマの本質を、より深く考察できるはずだ。■

『ウィッカーマン』© 1973 STUDIOCANAL FILMS Ltd - All Rights Reserved

『ウィッカーマン』© 1973 STUDIOCANAL FILMS Ltd - All Rights Reserved