COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2026.02.03

ジム・キャリーとキャメロン・ディアス。 2人の大スターを生んだ、 “カートゥーン・アニメ”調実写映画 『マスク(1994)』

本作『マスク(1994)』のオリジンは、いわゆる“アメコミ”。「ダークホース・コミック」によって、82年からリリースされたシリーズが、その原作である。 アンティークの店で、木製の古いマスクを購入した男スタンリー・イプキスが、その禍々しいパワーに取り憑かれる。それまで抑圧された人生を送ってきた彼は、過去に自分を見下した人間を次々と襲撃。血生臭い、復讐を果していく。この原作には、“人体損壊=スプラッタ描写”が、横溢。クライマックスでの警察との対決では、斧からマシンガンまで駆使する“マスク”によって、多くの警官たちが血祭りに上げられる…。 物語の下敷きには「ジキルとハイド」もある、そんな「マスク」の映画化権を取得したのは、ニュー・ライン・シネマ。人の夢の中に登場する殺人鬼フレディ・クルーガーを主人公にした、ホラー映画シリーズ『エルム街の悪夢』(84~)で当たりを取った映画会社である。 そんな成り立ちもあって、『マスク』は当初、『エルム街…』に続く、新たな“スプラッタ・ホラー”のシリーズに仕立てられる筈だった。そこで起用されたのが、『エルム街の悪夢3 惨劇の館』(87)の監督、チャック・ラッセル。 「子供のころからコミックの店に通っていた」ラッセルは、「マスク」のコミックにも既に触れていた。「いい映画が撮れる話」だと思っていると、ニュー・ラインが権利を買い取ったという情報が流れてきて、やがて監督の依頼が届いたという。 『エルム街の悪夢3 惨劇の館』に続いては、SFホラー『ブロブ/宇宙からの不明物体』(88) を手掛けていたラッセルは、はじめはニュー・ラインのオーダー通り、『マスク』を“ホラー”として成立させるために呻吟。しかしやがて、「100パーセント、コメディ」にするという構想に至った。 主演の候補には、ロビン・ウィリアムズやマーティン・ショート、リック・モラニス、ニコラス・ケイジやマシュー・ブロデリックなどの名が挙がったという。しかし、「コメディ」にすると決めたラッセルには、意中の人がいた。映画俳優としては、まだ“駆け出し”だった、ジム・キャリーである。 ***** 大都市エッジ・シティ。お人好しで非モテの銀行員スタンリー・イプキスは、ストレスの溜まる毎日。口座を開きに訪れた、ゴージャスな美女のティナに、心奪われるも、アプローチなどできる筈もない。 その夜、親友のチャーリーに誘われ、ナイトスポット「ココ・ボンゴ・クラブ」を訪れるも、締め出されてしまう。その場で再会したティナが、この「クラブ」の専属歌手であることを知るも、為す術もなく帰路に。 惨めな思いで夜道を行くと、川面に人の姿が。救助のため川に飛び込むも、人に見えたのは、木製のマスクだった。 這々の体で帰宅したスタンリーを迎えるのは、愛犬のマイロだけ。ふと拾ってきたマスクが気になって、顔に当ててみると、それは彼の顔に張りつき、竜巻を起こす。 気付くと、グリーンの顔に、ズートスーツを身に纏った姿へと、変身!人間離れした能力を手にしたスタンリーは、街へ出て、それまでに彼を酷い目に遭わせた者たちへの“仕返し”を行う。 朝になって、昨夜の狂乱は夢かと胸を撫で下ろしたスタンリーだったが、ケラウェイ警部補の訪問を受け、大暴れした緑色の顔の男を、警察が追っているのを知る。 しかし、その夜も“変身”。金庫破りを行った“マスク”は、「ココ・ボンゴ・クラブ」へ、大金を持って乗り込んだ。 ステージに立つティナと歌って踊り、客席は熱狂の渦に。そんな“マスク”に、ティナもメロメロになる。しかし彼女は、実は暗黒街の大悪党ドリアンの情婦だった。 警察とギャングの双方から追われる立場になった、スタンリー。昼には、気弱な銀行員の姿に戻ってしまう、彼の運命は!? ***** スタンリーが拾ったのは、北欧神話に登場するイタズラ好きの神“ロキ”の魂が宿った、古代の“マスク”という設定。“ロキ”と言えば、現在ではMCUの『マイティ・ソー』シリーズ(2011~ )や『アベンジャーズ』(2012)などで、トム・ヒドルストンが演じた敵役を思い起こす人が多いだろう。 そんな“マスク”を偶然手に入れて、一体化。日常の抑圧から解放された、もう1人の自分へと変身するスタンリー役に、ラッセル監督が白羽の矢を立てたのが、ジム・キャリーだった。 1962年生まれのキャリーは、ロサンゼルスの名門コメディクラブ出身のスタンダップ・コメディアン。80年代初頭は、有名人のモノマネを軸とした芸風だったが、その後オリジナルのキャラクターを生み出すことに、専念するようになる。 キャリーが人気者となったのは、90年から放送された、FOXテレビの「イン・リヴィング・カラー」。この番組で様々なキャラを演じて、「90年代のジェリー・ルイス」などと、賞賛されるようになる。映画には、80年代から出演。尊敬するクリント・イーストウッドの主演作『ダーティハリー5』(88)『ピンク・キャデラック』(89)などで脇を固めていた。本作『マスク』は、初主演作の『エース・ベンチュラ』(94)の撮影が終わる頃に、契約。『エース・ベンチュラ』は大ヒットを記録するのだが、まだその結果が出る前だったため、本作のキャリーの出演料は45万ドルと、かなり低く抑えられている。 ラッセルの本作での狙いは、テックス・エイヴリーが監督した、“カートゥーン・アニメ”のような、実写映画を作り上げることだった。エイヴリーは、1930年代後期から50年代半ばに掛けて、ワーナー、MGMを中心としたスタジオで活躍したアニメ作家。100本以上を監督し、バックス・バニーやダフィー・ダックなど、今日でも有名なキャラクターを生み出している。これらのキャラは、ゴムのように伸び縮みしたかと思うと、ガラスのように砕けて粉々になったり、まるで鋼鉄の如く、カチカチに固くなったりもする。本作ではこうした動きを、最新のCG技術を使って、表現することに挑戦した。 その中心となったのは、『スター・ウォーズ』や『ジュラシック・パーク』などで、ハリウッドのVFXをリードしてきた、ILM=インダストリアル・ライト&マジック。キャリーは撮影の準備で、ILMに出向いて、写真テストを行った。 これはキャリーの顔が、CGでどんな風に伸ばせるか、どうイジれるかをはかるためのテストだった。その結論は、「何もやる必要がない」。“ラバー・フェイス=ゴムのように伸縮自在な顔”と異名を取った、キャリーの面目躍如だった。 撮影に入って、“マスク”を演じる際の特殊メイクでは、キャリー自身の表情が反映されるように、顔の動きに合わせて動くラテックスが使われた。“マスク”の真っ白な歯は、入れ歯。サイズが大きく喋りにくいので、当初は歯を強調するショットのみ使って、他はCG処理を行う予定だった。しかしキャリーが、入れ歯をしたままで話す方法を編み出したため、CGの使用は減少。製作費のカットにも繋がったという。 因みにこの特殊メイクには、毎回4時間ほどが費やされた。キャリーにとってその時間は、「役に入り込む助け」になったという。 キャリーのしなやかな身のこなしと顔芸は、CGと大変相性が良く、まさにテックス・エイヴリー調の名シーンが、次々と生み出された。高い所から飛び降りた“マスク”が、ペチャンコになったかと思えば、「クラブ」のシーンでは、ティナの歌い踊るのを目の辺りにした“マスク”が、興奮のあまり、心臓が飛び出し、目ん玉も飛び出て、更にはアゴが外れて地面に落ちてしまう。 “マスク”とティナの公園のデートシーンでは、ハート型の煙の輪に、マスクの鼻から出た煙の矢が当たる。実はこれ、現場でキャリーが思いついたアイディア。監督に話したら、「たぶんできるだろう」というわけで、採用になったのだという。 そんなこんなで、ジム・キャリーなしでは、とても成立したとはと思えない、本作『マスクからは、もう1人。後の大スターが生まれたことを、忘れてはいけない。 ティナ役の、キャメロン・ディアスである。 当初この役は、「マリリン・モンローの再来」と言われたアンナ・ニコル・スミスが有力候補だったが、ラッセルはピンと来なかった。そんな時、キャメロンのモデルとしての宣材写真を目にして、オーディションへと呼んだのである。 ラッセルは、演技的にはズブの素人だったキャメロンのオーディションを何度も重ねた上、キャリーと即興演技をさせて、その相性の良さを確信。プロデューサーを説得して、本作が初演技となる、キャメロンの起用を実現した。撮影当時21歳だったキャメロンにとっては、まさに大抜擢だった。 ラッセルに、「今まで一緒に働いた中でいちばんテクニックを持った俳優」と言わしめたのは、ジャック・ラッセル・テリアという犬種のマックス。彼はスタンリーの愛犬マイロ役で、ご主人様のピンチを救うべく、縦横無尽の大活躍を見せる。 本作は、94年7月にアメリカで公開すると、大当たり。翌95年2月に公開した日本でもヒットを飛ばし、2,300万㌦の製作費に対し、世界中で3億5,000万ドルを売り上げる大成功を収めた。 45万ドルだったキャリーのギャラは、次作からは700万ドルに跳ね上がった。 当然続編を待望する声も上がったが、11年後の2005年に製作された『マスク2』には、ジム・キャリーもキャメロン・ディアスも出ておらず、評判も最悪。興行的にも大コケとなり、今では「なかったもの」扱いされている。 ジム・キャリーは近年のインタビューで、「再びマスクをかぶるには何が必要か」と問われ、「誰が正しいアイデアを持っている人がいればいいですね。お金の問題ではないですよ…」などと、返答。『マスク』続編への出演を、前向きに考えるようになっていることが、伝えられている。 キャメロン・ディアスも、「ジムが参加するなら。だって私は最初から、彼らに便乗してちゃっかり成功したんだもの」と、キャリーとの再共演を待望するような発言をしている。 60代になったジム・キャリーと、50代のキャメロン・ディアスによる、30数年ぶりの『マスク』の続編。観たいような、観たくないような…。■ 『マスク(1994)』(C) MCMXCIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2026.02.02

シリアスな歴史ドラマと奇想天外なホラー・フィクションをマッシュアップしたアクション・エンターテインメントの快作!『リンカーン/秘密の書』

実はかなり安直だった原作の誕生秘話 「奴隷解放の父」とも呼ばれる第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンが、実は人間の血に飢えた凶悪な吸血鬼軍団と死闘を繰り広げるヴァンパイア・ハンターだった!という、歴史上の事実とフィクションを巧みに融合した奇想天外なホラー・アクション映画だ。原作はアメリカの作家セス・グレアム=スミスが’10年に発表したベストセラー小説「ヴァンパイアハンター・リンカーン」。そう、グレアム=スミスといえば、日本でも翻訳出版されて話題になったマッシュアップ小説「高慢と偏見とゾンビ」の作者である。 マッシュアップ小説とは、既存の有名な古典文学(主に著作権保護期間が切れたもの)などに、それとは全く異質なジャンルの要素(主にホラーやSF)を混合(マッシュアップ)させた小説形式のこと。その原点と言われるのが、ジェーン・オースティンの英国文学「高慢と偏見」にゾンビ要素を加えた「高慢と偏見とゾンビ」だった。’09年に出版された同作は、ニューヨーク・タイムズのベストセラー・ランキングで3位を獲得し、後に映画化もされるほどの大ヒットを記録。これを契機に、同じくジェーン・オースティンの「分別と多感」とモンスター・ホラーを融合した「Sense and Sensibility and Sea Monsters」や、レフ・トルストイのロシア文学「アンナ・カレーニナ」とサイバーパンクを融合した「Android Karenina」、ルイザ・メイ・オルコットの女性文学「若草物語」と人狼ホラーを融合した「Little Women and Werewolves」など、似たような趣旨のパロディ的なハイブリッド小説が相次いで登場する。そして、それらを総称する「マッシュアップ小説」という単語が新たに生まれ、ちょっとしたブームの様相を呈したというわけだ。 その「高慢と偏見とゾンビ」が出版された’09年のこと。サイン会を行うために全米各地の書店を巡っていたグレアム=スミスは、どこへ行っても同じキャンペーンが展開されていることに気付く。それがエイブラハム・リンカーン大統領の関連書籍と、ヴァンパイアを主人公にしたステファニー・メイヤーのヤング・アダルト小説「トワイライト」シリーズおよびその映画版の関連書籍。ちょうど当時はリンカーン大統領の生誕200周年に当たり、なおかつ映画版『トワイライト』シリーズが空前の大ブームを呼んでいたことから、アメリカ中の書店がリンカーン大統領と「トワイライト」シリーズの特設コーナーを設けていたのである。そこでふと、リンカーンとヴァンパイアをマッシュアップしたら面白いのでは?と考えたことから生まれた企画が「ヴァンパイアハンター・リンカーン」だったのである。 いやはや、なんとも安直な発想ではあるのだが、しかしまあ、アイディアの生まれるきっかけというのは往々にしてそういうもんなのだろう。いずれにせよ、既に広く知られた歴史上の人物の伝記物語にホラー・フィクションの要素を融合するというのは、まさしくマッシュアップ小説の方程式を応用した手法と言えよう。似たようなことを考えた作家は他にもいて、イギリスのヴィクトリア女王が実は魔物ハンターだった!というA・E・ムーラットの小説「Queen Victoria: Demon Hunter」が一足早く登場。ロシアの文豪ゴーゴリが特殊能力を使って魔界絡みの難事件を解決していくというロシア映画『魔界探偵ゴーゴリ』(‘17~’18)三部作もコンセプト的には近いものがあるだろう。 そんな「ヴァンパイアハンター・リンカーン」の映画化企画が浮上したのは、なんとまだ小説を執筆している最中のこと。作者グレアム=スミスが出版社に提出した企画書を手に入れたティム・バートン監督とティムール・ベクマンベトフ監督、そしてプロデューサーのジム・レムリーの3人からオファーがあったのだ。ちょうど当時、シェーン・アッカー監督の長編アニメ映画『9~9番目の奇妙な人形』(’09)を共同プロデュースしたばかりだったバートンとベクマンベトフ、レムリーの3人。また一緒に仕事をしたいと考えた3人は、たまたま目にした「ヴァンパイアハンター・リンカーン」の企画書を読んで気に入り、自分たちの手で映画化しようと考えたのだそうだ。 小説を脱稿した直後から映画化企画は始動。当時はまだ映画の脚本など書いたことのないグレアム=スミス自身が脚色を手掛けることとなり、プロデューサー・チームとの打ち合わせを何度も重ねたうえで、原作本が出版される前にはすでに脚本の第1稿が完成していたという。その過程で、当初はプロデュースに専念するつもりだったはずのベクマンベトフが演出も兼ねることに。そう、民主化後のロシアで作られた最初のブロックバスター映画であり、公開当時は日本でも大いに話題となったダーク・ファンタジー映画『ナイト・ウォッチ』(’04)の監督である。もともとカザフスタン出身でロシア映画界を拠点にしていたベクマンベトフは、それゆえアメリカの歴史に関する知識はあまりなかったそうだが、しかし史実を踏まえながらも大胆で自由な解釈を盛り込んだ映画の監督としては、「固定概念に縛られない」という意味でむしろ適任だったかもしれない。 ちなみに、グレアム=スミスは本作よりも一足先に劇場公開されたティム・バートン監督のヴァンパイア映画『ダーク・シャドウ』(’12)でも脚本を担当しているが、しかし企画がスタートしたのは本作『リンカーン/秘密の書』(’12)の方が先だったようだ。 南北戦争はヴァンパイアからアメリカを守るための戦いだった!? 物語の始まりは1818年のインディアナ州。貧しい小作人の息子である少年エイブラハム・リンカーンは、残忍な農園主ジャック・バーツ(マートン・チョーカシュ)から暴行を受けている親友の黒人少年ウィル・ジョンソンを救おうとするが、しかしそれが原因で父親トーマス(ジョゼフ・マウル)が農園の仕事を解雇されてしまったうえ、多額の借金を今すぐ返済せよと迫られる。そんなことを言われても、払える金などないと突っぱねるトーマス。その晩、リンカーン一家の狭い家に怪しい人影が侵入する。暗闇で目を輝かせる不気味な人影の主はバーツ。寝ている母親ナンシーに忍び寄るバーツの姿を目撃する幼いリンカーン少年だったが、恐ろしさのあまり何もできなかった。翌朝、母親ナンシーは原因不明の病気を発症し、ほどなくして息絶えてしまう。 それから9年後。父親トーマスも逝去して天涯孤独の身になった青年リンカーン(ベンジャミン・ウォーカー)は、母親の仇を撮るべく宿敵バーツを殺そうとするのだが、しかし拳銃で顔面に銃弾を撃ち込んでもバーツは死なない。それどころか、牙を剥き出しにして異様な怪力で襲い掛かってくる。なんと、バーツの正体はヴァンパイアだったのだ。まさに間一髪のところ、リンカーンを救ってくれたのは謎めいたヴァンパイア・ハンター、ヘンリー・スタージス(ドミニク・クーパー)。そのヘンリーによると、かつてヨーロッパから北米大陸へ渡って来たヴァンパイアたちは、はじめのうちこそ先住民や入植者を餌食にしていたが、やがてアフリカ大陸から黒人奴隷が連れてこられると彼らを都合の良い餌として売買するようになり、いつしかアメリカ南部に自分たちの帝国を築いて北部へも進出し始めたのだという。ヴァンパイア帝国を率いるのは、5000年以上も生きながらえるヴァンパイアの帝王アダム(ルーファス・シーウェル)。バースはその手下にしか過ぎない。そうと知ったリンカーンは、ヘンリーの指導の下でヴァンパイア・ハンターとなることを決意する。 過酷な修行を経て一人前のヴァンパイア・ハンターとなったリンカーン。拳銃の扱いが苦手な彼は斧を武器として選ぶ。イリノイ州のスプリングフィールドへ移り住んだリンカーンは、ジョシュア・スピード(ジミ・シンプソン)の経営する雑貨屋に住み込みで働きつつ、昼間は弁護士を目指して勉学に励み、夜はヴァンパイア・ハンターとして活動。さらに、幼馴染の黒人青年ウィル(アンソニー・マッキー)とも久しぶりに再会する。そんな折、リンカーンは客として店を訪れた上流家庭の令嬢メアリー・トッド(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)と相思相愛の中に。ヴァンパイア・ハンターとしての素性を隠しつつ、彼はメアリーとの愛を大切に育んでいく。ところが、宿敵バースがメアリーを狙っていると知った彼は、いよいよバースと対峙して仇を取ることに成功。その際に、ヘンリーもまたヴァンパイアであることを知ることになる。かつて愛する女性をアダムに惨殺され、自身もヴァンパイアにされてしまったヘンリー。実は、ヴァンパイアは同じヴァンパイアを殺すことが出来ない。そこで、ヘンリーはヴァンパイア狩りを続けるために人間をハンターとしてリクルートしていたのだ。 一方、リンカーンがヴァンパイア・ハンターであることに気付いたアダムは、親友ウィルを拉致して南部へ連れ去り、自分の陣地へリンカーンをおびき出そうとする。信頼するジョシュアに秘密をすべて打ち明け、ウィルを救い出すべくニューオーリンズへ向かうリンカーン。激しい死闘の末にウィルの奪還に成功したリンカーンだったが、しかし勢力を拡大するヴァンパイア軍団からアメリカを守るためには、彼らの食料供給源を断って弱体化させねばならないと思い至る。つまり奴隷制度の廃止だ。そのためにウィルやジョシュアの力を借りて政治の道を志し、やがて第16代アメリカ大統領に就任したリンカーン。いよいよ、ヴァンパイア帝国の打倒を賭けた南北戦争の火ぶたが切って落とされる…! 荒唐無稽な題材だからこそ作り手の姿勢は大真面目に! リンカーンの人生における大きな出来事や関係者については史実を踏まえつつ、そこへヴァンパイア・ホラー的なフィクションの要素を加えていった原作者グレアム=スミス。例えば、リンカーンが9歳の時に母親ナンシーが若くして亡くなったのは事実だが、しかし死因は当時のアメリカで流行していたミルク病という病気であって、当たり前だがヴァンパイアに血を吸われたからではない。また、ウィル・ジョンソンもジョシュア・スピードも実際にリンカーンと関わりのあった実在の人物だが、しかしウィルはリンカーンの身の回りの世話をする従者であり幼馴染の親友だったという事実はないし、むしろ生涯の親友だったのはジョシュアの方なのだが、しかし彼もまた劇中のようにリンカーン大統領のブレーンを務めたという事実はない。もちろん、どちらもリンカーンと一緒にヴァンパイアと戦ったりもしていない(笑)。 ちなみに、ヴァンパイア軍団を率いる最強ヴァンパイア、アダムは、原作には登場しない映画版オリジナルのキャラクター。小説ではヴァンパイア全体が敵であって、特定のヴィランは存在しなかったのだが、しかし映画では物語をコンパクトにまとめる必要があったため、アダムという分かりやすいラスボスを登場させることにしたという。なので、映画終盤の大きな見せ場である機関車での戦いも、地下鉄道と呼ばれる実在した奴隷亡命組織も小説には出てこない。さらに言えば、幼馴染の黒人青年ウィルも原作には登場せず。反対に、原作では重要キャラのひとりだった作家エドガー・アラン・ポーや政治家ウィリアム・スワードの存在は、映画版だと脚色の過程で丸ごと削られてしまった。 そんな本作を演出する上で、ティムール・ベクマンベトフ監督が最も強くこだわったのは、正統派の歴史ドラマとして大真面目にストーリーを語ること。なにしろ、設定自体が極めて荒唐無稽である。だからこそ、あたかもこれが歴史的な事実であるかのような調子で正々堂々と取り組まなければ、ただ単にバカバカしいだけの与太話でしかなくなってしまうからだ。実際、この方向性は結果として大正解。一歩間違えれば安っぽいB級映画となってしまいかねない物語に説得力を与え、最終的にAクラスのブロックバスター映画として仕上げることに成功している。まあ、それに関してはブロックバスター級にデカい予算の金額も少なからず関わってくるだろう。そこでふと思い出すのは、本作と同じように南北戦争や奴隷制度にホラー要素を絡めたジョージ・ヒッケンルーパー監督の『キリング・ボックス』(’93)。あの映画も荒唐無稽な設定を大真面目な歴史ドラマとして描くことで、戦争や人種差別の愚かさを浮き彫りにせんとしており、その目論見自体は決して間違っていなかったのだが、いかんせん予算が少なすぎたせいでお粗末な仕上がりとなってしまった。やはり、映画にとって「潤沢な予算」というのは必要不可欠な要素ですな。 もちろん、ベクマンベトフ監督作品のトレードマークであるハードでクレイジーな格闘アクションと、流れるようにダイナミックな場面転換の面白さにも要注目。格闘アクションの振り付けは、ベクマンベトフ監督の盟友イーゴル・ツァイが率いるカザフスタンのスタントチームが担当し、ブラジルの有名な格闘技カポエイラの要素を取り入れたという。なぜカポエイラなのか?と疑問に思う向きもあるかもしれないが、実はもともとアフリカから南米へ連れてこられた黒人奴隷たちが編み出した格闘技とも言われているので、ストーリーの趣旨や歴史的背景を考えると理に適ったチョイスと言えるだろう。このような細かい点においても本作の制作陣は、とことん大真面目に題材と向き合い取り組んでいるのだ。■ 『リンカーン/秘密の書』(C) 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

NEWS/ニュース2026.02.01

【開局20周年】20人のイケおじカタログ '26春

【開局20周年】20人のイケおじカタログ '26春 3/20(金・祝)~3/22(日)10:15~ほか 2005年12月1日に誕生した洋画専門チャンネルザ・シネマは、洋画ファンの熱い思いに支えられ開局20周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝して、2025年11月から2026年3月まで、「20」をキーワードにしたスペシャル編成や感謝プレゼント企画など様々な“開局20周年企画”をお届けしてまいります! 最終月の3月は、洋画界の「イケおじ」俳優カタログを作成!年を経て男の色気を醸し出す50代前後での出演作を集めました。激シブ、永遠の2枚目、いつまでも強い、など様々なタイプの「イケおじ」を観て元気を出そう! ①ジョージ・クルーニー 『シリアナ』© 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved 3/21(土)16:35『シリアナ』https://www.thecinema.jp/program/07243 ②マッツ・ミケルセン ※画像右『悪党に粛清を』© 2014 Zentropa Entertainments33 ApS, Denmark, Black Creek Films Limited, United Kingdom & Spier Productions (PTY), Limited, South Africa 3/21(土)25:15『悪党に粛清を [R15+]』https://www.thecinema.jp/program/07186 ③ジェイソン・ステイサム 『オペレーション・フォーチュン』© 2023 MIRAMAX DISTRIBUTION SERVICES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. MOTION PICTURE ARTWORK © 2023 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 3/22(日)18:55『オペレーション・フォーチュン』https://www.thecinema.jp/program/07141 ④リチャード・ギア 『プリティ・ブライド』© 1999 Paramount and Touchstone Pictures. All Rights Reserved. 3/20(金・祝)10:40『プリティ・ブライド』https://www.thecinema.jp/program/07156 ⑤ルイス・クー 『ホワイト・ストーム』©2019 ALL RIGHTS RESERVED BY UNIVERSE ENTERTAINMENT LIMITED /FOCUS FILMS LIMITED. 3/22(日)25:45『ホワイト・ストーム [R15+]』https://www.thecinema.jp/program/07128 ⑥レイフ・ファインズ 『ザ・メニュー』The Menu © 2022 20th Century Studios and TSG Entertainment Finance LLC. 3/21(土)21:00『ザ・メニュー [R15+]』https://www.thecinema.jp/program/07253 ⑦リーアム・ニーソン 『マークスマン』© 2020 AZIL Films, LLC. All Rights Reserved. 3/20(金・祝)15:35『マークスマン』https://www.thecinema.jp/program/07127 ⑧ロバート・デ・ニーロ 『ヒート』(c) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved. 3/20(金・祝)18:00『ヒート』https://www.thecinema.jp/program/02593 ⑨ケヴィン・コスナー 『 Mr.ブルックス 完璧なる殺人鬼』MR. BROOKS © 2007 MR. BROOKS, LLC.. All Rights Reserved 3/20(金・祝)23:05『Mr.ブルックス 完璧なる殺人鬼』https://www.thecinema.jp/program/00963 ⑩アントニオ・バンデラス 『バレット・ヘッド』©2017 MAD DOG PRODUCTIONS, INC. 3/21(土)10:15『バレット・ヘッド』https://www.thecinema.jp/program/07235 ⑪コリン・ファース 『潜水艦クルスクの生存者たち』© 2018 EUROPACORP 3/21(土)12:00『潜水艦クルスクの生存者たち』https://www.thecinema.jp/program/07105 ⑫デンゼル・ワシントン 『2ガンズ』(C) 2013 Georgia Film Fund Fifteen, LLC and Universal Pictures, a division of Universal City Studios, LLC. All Rights Reserved. 3/21(土)14:35『2ガンズ』https://www.thecinema.jp/program/03412 ⑬ウィル・スミス 『バッドボーイズ RIDE OR DIE』©2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. 3/21(土)18:55『バッドボーイズ RIDE OR DIE』https://www.thecinema.jp/program/07185 ⑭ブラッド・ピット 『悪の法則』(C) 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 3/21(土)23:00『悪の法則 [R15+]』https://www.thecinema.jp/program/07223 ⑮ゲイリー・オ-ルドマン 『チャイルド44 森に消えた子供たち』© 2015 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 3/21(土)27:05『チャイルド44 森に消えた子供たち』https://www.thecinema.jp/program/03955 ⑯ドニー・イェン 『シャクラ』© 2023 Wishart Interactive Entertainment Co., Ltd. All Rights Reserved 3/22(日)14:20『シャクラ』https://www.thecinema.jp/program/07155 ⑰ショーン・ペン 『ザ・ガンマン』A SPAIN/UK COPRODUCTION (c) 2015 PRONE GUNMAN AIE - NOSTROMO PICTURES SL - PRONE GUNMAN LIMITED 3/22(日)16:45『ザ・ガンマン』https://www.thecinema.jp/program/07218 ⑱トニー・レオン 『無名』Copyright 2023(C) Bona Film Group Company Limited All Rights Reserved 3/22(日)21:00『無名』https://www.thecinema.jp/program/07076 ⑲ベニチオ・デル・トロ 『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』©2018 SOLDADO MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESSERVED. 3/22(日)23:30『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』https://www.thecinema.jp/program/05506 ⑳ジャン・レノ 『エンパイア・オブ・ザ・ウルフ』©2005 Gaumont - TF1 Films Production - kairos 3/22(日)27:40『エンパイア・オブ・ザ・ウルフ』https://www.thecinema.jp/program/01153 【ザ・シネマ開局20周年】 ⇩特設ページはこちら⇩https://www.thecinema.jp/special/3920th/ 【3月】【開局20周年】ザ・シネマ新録版 希少アーカイブ大放出 3/28(土)7:45~連続放送特設ページ:https://www.thecinema.jp/tag/746 3月のもう一つの企画は、映画をより楽しめる、声優キャスティング、翻訳、演出、すべてにこだわったクオリティのある吹替え版として制作してきた吹き替え版シリーズ「ザ・シネマ新録版」の一挙放送祭り!希少なアーカイブをご覧いただけるチャンスです。 映画ファン必見の情報をお届け!ザ・シネマ公式メールマガジン、20周年を記念して12/1より配信開始! ⇩ご登録はこちら⇩https://www.thecinema.jp/mail/

-

NEWS/ニュース2026.01.22

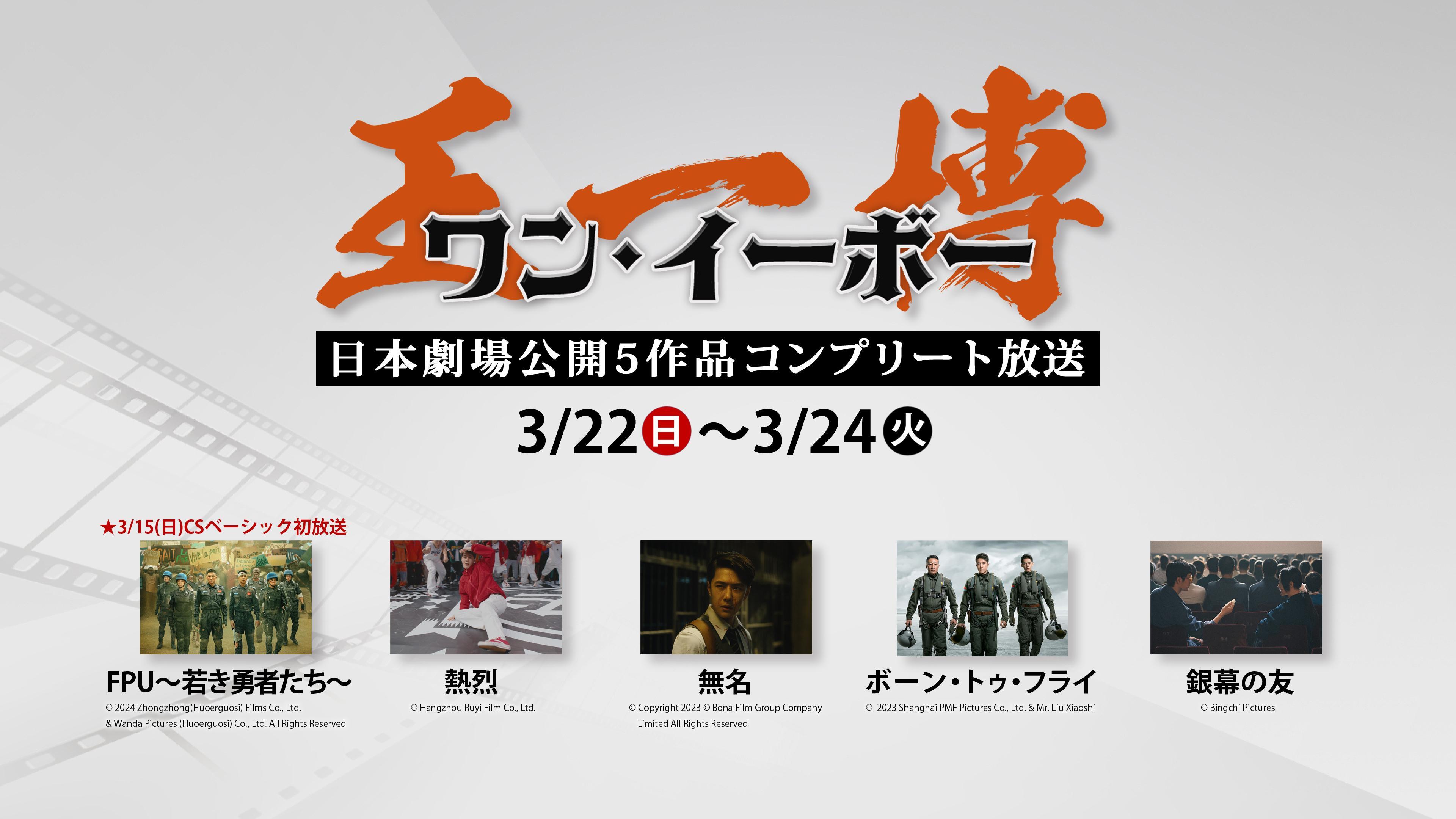

ワン・イーボー(王一博)日本劇場公開5作品コンプリート放送

ワン・イーボー(王一博)日本劇場公開5作品コンプリート放送 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 俳優・ダンサー・レーサーという三つの顔を自在に行き来し、ストイックさとカリスマ性を兼ね備えた中国エンタメ界のトップスター、ワン・イーボー(王一博)が出演する日本劇場公開映画5作品をザ・シネマでコンプリート放送! 話題作『FPU ~若き勇者たち~』を3月15日(日)にCSベーシック初放送!さらに3月22日(日)から24日(火)にかけて、トニー・レオンと共演したスパイサスペンス『無名』、短編映画『銀幕の友』、青春ダンスドラマ『熱烈』、スカイアクション『ボーン・トゥ・フライ』、の計5作品をお届け。日本劇場公開されたワン・イーボー出演作を、ザ・シネマでコンプリート放送! さらにこの放送を記念して、ワン・イーボー映画関連グッズが抽選で13名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催! ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 《放送作品情報》 『FPU ~若き勇者たち~』 ★CSベーシック初放送 放送日:【字】 3月15日(日)深夜1:50、23日(月)夜9:00 ほか[PG12]危険地域に派遣された部隊の運命は?『インファナル・アフェア』の監督が描く迫力アクション<監督>リー・タッチウ<出演>ホアン・ジンユー、ワン・イーボー、チョン・チューシー、オウ・ハオほか<解説>『インファナル・アフェア』3部作のアンドリュー・ラウが製作総指揮を務め、中国からアフリカの紛争地に派遣された警察部隊の死闘を描く。大量の爆弾を投じる大爆破や狙撃手同士の銃撃戦など迫力のアクション満載。 © 2024 Zhongzhong (Huoerguosi) Films Co., Ltd. & Wanda Pictures (Huoerguosi) Co., Ltd. All Rights Reserved 『無名』 放送日:3月22日(日)【吹】午前11:30 【字】夜9:00 戦時下の上海で熾烈な諜報戦が巻き起こる!トニー・レオン&ワン・イーボー競演のスパイサスペンス<監督・脚本>チェン・アー<出演>トニー・レオン、ワン・イーボー、ジョウ・シュン、ホアン・レイ、森博之ほか<解説>アイドルグループ「UNIQ」の人気者ワン・イーボーが、トニー・レオンとの競演で映画初主演。日中戦争下の上海を舞台にしたスパイたちの息詰まる攻防を、香港ノワールを彷彿とさせる闇と色気の映像美で描き出す。 Copyright 2023 © Bona Film Group Company Limited All Rights Reserved 『銀幕の友』 放送日:【字】 3月23日(月)夜8:25 ほか映画への愛を込めて──ある田舎町での静かな日常をノスタルジックに綴ったワン・イーボー主演の短編映画<監督・脚本>チャン・ダーレイ<出演>ワン・イーボー、ジョウ・シュンほか<解説>長編デビュー作『八月』で金馬奨の最優秀作品賞を受賞した、モンゴル出身の新鋭監督チャン・ダーレイによる短編映画。映画愛とノスタルジーに満ちた世界の中で、『無名』のワン・イーボーが静の演技を魅せる。 © Bingchi Pictures 『熱烈』 放送日:【字】 3月23日(月)夕方6:05 ほかダンス競技ブレイキンで頂点を目指せ!ダンスの醍醐味と若者の情熱がほとばしる中国発の青春ドラマ<監督・脚本>ダー・ポン<出演>ワン・イーボー、ホアン・ボー、リウ・ミンタオ、シャオ・シェンヤンほか<解説>パリ五輪で新種目となり話題を集めたダンス競技ブレイキンをテーマに描く青春映画。アイドルグループ「UNIQ」に所属し『無名』で映画初主演を果たしたワン・イーボーが、本格的なブレイキンで魅了する。 © Hangzhou Ruyi Film Co., Ltd. 『ボーン・トゥ・フライ』 放送日:【字】3月24日(火)夕方6:45 ほか★スカパー!無料放送(3月1日(日)深夜2:00)でもご覧いただけます!これぞ中国版『トップガン』!新世代ステルス戦闘機テストパイロットの成長を描くスカイアクション<監督・脚本>リウ・シャオシー<出演>ワン・イーボー、ユー・シー、チョウ・ドンユイ、フー・ジュンほか<解説>アイドルグループ「UNIQ」に所属し『無名』で映画初主演を飾ったワン・イーボーが、成長途上の戦闘機テストパイロットを熱演。戦闘機の撮影経験が豊富なリウ・シャオシー監督によるリアルな飛行シーンは必見 © 2023 Shanghai PMF Pictures Co., Ltd. & Mr. Liu Xiaoshi ワン・イーボー日本劇場公開5作品コンプリート放送記念プレゼントキャンペーン 放送を記念して、ワン・イーボー出演映画の関連グッズを抽選で13名様にプレゼント! ■賞品映画『FPU 若き勇者たち』ブロマイド&パンフレット・・・5名様映画『無名』トートバッグ・・・1名様映画『熱烈』B1ポスター・・・2名様映画『熱烈』プレスシート・・・3名様映画『銀幕の友』B1ポスター・・・2名様 ■応募期間:2026年1月22日(木)12:00〜3月31日(火) 23:59 応募はこちら

-

COLUMN/コラム2026.01.20

撮影監督ロジャー・ディーキンス、伝説に挑む ―『ブレードランナー 2049』

◆続編を引用しない設計――『ブレードランナー 2049』撮影思想の出発点 『ブレードランナー 2049』の撮影設計において、同作の撮影監督であるロジャー・ディーキンス(ASC, BSC)が最初に確立したのは、この続編を1982年版『ブレードランナー』の視覚的延長として扱わないという明確な方針だった。連続性がある以上、オリジナル作品のビジュアル言語を参照することは避け難いが、ディーキンスはそれを意識的に排除し、「2049年という時間を新たに構築する」ことを優先している。 この判断はスタイル論ではなく、制作工程全体に関わる設計思想といえるだろう。オリジナルがフィルム撮影や実景合成、ミニチュアや光学処理によって成立していたのに対し、『ブレードランナー 2049』は完全なデジタル撮影とVFX統合を前提とした時代の産物だ。ディーキンスは両者を無理に接続することを拒み、技術的条件の異なる映画を、視覚的ノスタルジーによって結びつけることを回避した。 プリプロダクション段階では、監督であるドゥニ・ヴィルヌーヴ、プロダクションデザイナーのデニス・ガスナーと密に連携し、建築物を中心としたリファレンス収集が行われた。北京の高密度都市、ロンドンのブルータリズム建築、バービカン・センタやサウスバンク・センターといった実在の構造物は、未来的造形のヒントというより、管理社会における空間の圧迫感と人間の孤立を可視化するためのモデルとして機能している。 ディーキンスの過去作を振り返ると、『ノーカントリー』(2007)では風景が暴力を語り、『プリズナーズ』(2013)では閉塞した郊外空間が心理的圧力として作用し、『ボーダーライン』(2015)では国境地帯の地形そのものが物語の緊張を生成していた。いずれも共通しているのは、環境を説明的に撮るのではなく、フレーミングと光によって物語構造を支えるという姿勢だろう。 『ブレードランナー 2049』においてもその方法論は踏襲されているが、スケールは飛躍的に拡張されている。未来都市を俯瞰するショットは必要最低限に抑えられ、人物に対する中距離〜近距離のショットが視覚構造の中心を占めている。巨大な建築物は背景として存在するものの、それはスペクタクルを誇示するものではなく、キャラクターを囲い込み、分断する装置として機能している。 このように『ブレードランナー 2049』の撮影設計は、続編でありながら過去作を参照とせず、ディーキンス自身が長年培ってきた「空間と人物の関係性を撮る」という思想を、最大規模のSF映画に適用する試みとして出発している。本作の革新性は、技術的選択以前に、この設計段階での明確な切り分けにあったと言えるだろう。 ◆撮影主導型ワークフロー――フォーマット選択と照明設計の実際 『ブレードランナー 2049』の撮影における最大の特徴は、VFX比率の高い大作でありながら、ポストプロダクションに主導権を委ねない撮影主導型ワークフローが徹底されている点にある。ロジャー・ディーキンスは本作においても、撮影段階で画調と質感を確定させるという原則をいっさい崩していない。 カメラシステムにはArri Alexa XT Studio、Alexa Plus、Alexa Miniが併用され、すべてオープンゲートで収録された。一般的な2.39:1前提の撮影とは異なり、本作では1:1.55のフルフレーム比率を基準とし、IMAX版(1:1.70〜1:1.90)への展開を内包したフレーミングが行われている。これは単なる上映フォーマット対応ではなく、画面内の垂直方向情報を積極的に活用するための設計であり、巨大建築と人物のスケール差を強調する効果を生んでいる。 Arri 65の使用も検討されたが、最終的には見送られている。ディーキンスは、センサーサイズの大きさがもたらすスペクタクル性よりも、被写体との距離感、レンズ運用の自由度、機動性を優先した。レンズにはArri/Zeiss Master Primeが選択され、絞りを開きすぎないことで被写界深度を一定以上に保ち、セットの空間構造を画面内に残している。これは人物を背景から切り離すのではなく、環境に埋め込むという本作の視覚方針と直結している。 照明設計においては、美術セットと一体化した建築的ライティングが採用された。ウォレス社内部のシークエンスでは、10kWフレネルを円環状に配置した回転式照明装置、あるいは水面反射やディマーチェイサー制御を組み合わせることで、無窓空間に擬似的な太陽光の移動を再現している。光源は常にフレーム外に存在し、壁面や床に投影される反射と影のみが画面に現れる。この設計により、巨大空間に時間軸とリズムが与えられ、単調さが回避されている。 DIT(デジタル・イメージング・テクニシャン)の運用においても、ディーキンスは過度な柔軟性を排している。使用されたLUT(ルックアップテーブル)は『ボーダーライン』で構築したものを基礎とし、コントラストと彩度を抑えた状態で現場モニターに反映された。これにより、撮影・照明・美術・VFXの各部門が完成形に近い画を共有しながら作業を進めることが可能となった。ポストプロダクションでのカラーグレーディングは補正的な役割にとどまり、ルックの再構築は行われていない。 このように『ブレードランナー 2049』の撮影プロセスは、デジタル技術を前提としながらもフィルム時代的な「現場完結型」の思想を高度にアップデートしたものだと言える。ディーキンスは本作において、最新の撮影環境を用いながら、撮影監督が映像設計の最終責任者であるという立場を明確に示しているのだ。 ◆空間と色彩の統合設計――VFX最小化思想と『1917 命をかけた伝令』への技術的連続 『ブレードランナー 2049』におけるロジャー・ディーキンスの最大の成果は、VFX依存度の高いSF大作において、実写空間を最終成果物として成立させる統合設計を完成させた点にある。本作のビジュアルは撮影・美術・照明・VFXが並列に存在するのではなく、撮影を基軸として厳密に階層化されている。 ディーキンスは一貫して、グリーンスクリーン使用の最小化を主張した。ラスベガスの荒廃都市に巨大彫像群、ウォレス社内部やKのアパートといった主要ロケーションの多くは、物理的セットや実景背景幕、そして実照明を基礎として構築されている。CGは主に建築物の延長、遠景の補完、ホログラム表現といった不可避領域に限定され、光源としての役割はほとんど担っていない。この方針により、VFXは撮影された光を拡張する存在に留まり、光そのものを生成する立場から排除されている。 色彩設計においても、ポストでの自由度は意図的に狭められた。ラスベガス・シークエンスにおける極端なアンバー〜オレンジ支配は、照明用ゼラチン(Moroccan Pink、Golden Amber等)とレンズ前フィルターによって撮影段階で決定されている。ディーキンスはこの画調を完成形として現場で確定させ、カラーグレーディングでは輝度と階調の整理にとどめた。これはデジタル撮影時代において極めて異例なアプローチであり、撮影監督の判断をポスト工程よりも上位に置く明確な意思表示でもある。 ホログラム表現、とりわけジョイ(アナ・デ・アルマス)の存在感は本作のVFX思想を象徴している。ディーキンスは透明度や発光量を極限まで抑え、「存在しないことがわかる程度」に留める設計を選択した。実際の女優をセット内で撮影し、背景プレートとの合成を前提にすることで、照明条件の一致と質感の統一が確保されている。これは、後年におけるデジタル・スティッチングにも通じる考え方であり、VFXを成立させるために撮影を合わせるのではなく、撮影の論理にVFXを従属させる姿勢が一貫している。 この思想は『1917 命をかけた伝令』(2019)において、さらに先鋭化する。疑似ワンショット/ワンテイク構造を成立させるために、照明、カメラワーク、そして美術や演出が完全に同期する必要があった同作では、ディーキンスはVFXを縫合装置としてのみ使用した。『ブレードランナー 2049』で確立された、現場で完結する露出管理や色彩決定、照明リズムの設計がなければ、『1917 命をかけた伝令』の撮影は成立しなかったと言っていい。 『ブレードランナー 2049』は、ディーキンスのキャリアにおける到達点ではない。フィルム的な思考をデジタル環境で再定義し、撮影監督の職能を再び映画制作の中核へ引き戻したという点で、本作は明確な転換点である。視覚的な壮観さの背後には、徹底した工程管理と撮影という行為への揺るぎない信念が存在している。それこそが、本作が単なる続編ではなく、21世紀映画撮影の指標として語り継がれる理由なのだ。■ 『ブレードランナー 2049』(C) 2017 Alcon Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2026.01.15

グレタ・ガーウィグ&シアーシャ・ローナンの 名コンビ爆誕!青春映画の傑作!! 『レディ・バード』(2017)

グレタ・ガーウィグは、1983年カリフォルニア州北部のサクラメントに生まれた。 物心ついた頃から、ずっと何かを書いていたという彼女は、10代の頃“演劇少女”に。高校を卒業すると、サクラメントを出て、大都市ニューヨークのバーナード大学へと進んだ。 戯曲家を目指していた彼女だったが、大学を出た後、当時の彼氏からジョー・スワンバーグを紹介されたことが、ターニング・ポイントとなる。スワンバーグは仲間たちと、低予算のインディーズ映画を撮っており、ガーウィグも、それに関わるようになったのである。 この一派は、“マンブルコア派”と呼ばれ、その作品群が、映画祭などで話題を集めるようになっていた。ガーウィグは、スワンバーグの『ハンナだけど、生きていく!』(07)のヒロインなどを演じ、注目の的に。アメリカのインディーズ映画の偉大なる先達、ジョン・カサヴェテス作品のミューズに因んで、「マンブルコア派のジーナ・ローランズ」などと評された。 しかしガーウィグ自身は、実は“マンブルコア派”の特徴だった、即興による作劇や手持ちカメラのラフな映像が苦手だった。きちんとした脚本によるストーリーテリングこそが、彼女の好みだったのである。 メジャー映画から声が掛かるにようになった彼女は、そこで運命的な出会いを果す。『ベン・スティーラー 人生は最悪だ!』(10/日本では劇場未公開)で、主人公の相手役を務めた際に、この作品の監督だった才人、ノア・バームバックと恋に落ちたのである。 2人は、公私共にパートナーとなった。そそしてガーウィグは、監督のバームバックと共に脚本を書いた『フランシス・ハ』(12)で、こじらせ気味のアラサー女性フランシスを演じ、絶賛を集めた。 本作『レディ・バード』(17)の脚本を書き始めたのは、その翌年=2013年のこと。母と娘の話を核にすることだけ決めて、後は直感的に書き進めていったという。ガーウィグ曰く、「母親と娘の間の愛こそが一番深い」。作品の初期タイトルは、「母親たちと娘たち」だった。 ティーンエイジャーの女の子を主人公にするに当たって、ガーウィグが目指したのは、フランソワ・トリュフォー監督によるヌーヴェルヴァーグの傑作『大人は判ってくれない』(1959)の女性版。この年頃の女の子を主人公にした多くの青春映画では、白馬の王子様のような男の子が現れることで、「人生の悩み全てが解決してしまう」。しかし現実は、「そんなに簡単じゃない」のである。 またこの作品には、故郷サクラメントに対する「ラブレターを書きたい」という、ガーウィグの想いも籠められている。 ガーウィグは、そうした盛り沢山の要素を、まず大量に書き込んだ。そこからエッセンスを絞り込むのが、彼女の執筆スタイル。結局完成までには、1年掛かってしまった。 執筆中は、自分で監督することを、考えていたわけではなかった。しかし、いざ脚本を書き終えると、「これは自分で監督しなきゃ」と思った。そして、「ずっとそのつもりだった」ことに気付いたという。 こうしてガーウィグは、本作『レディ・バード』で、長編監督デビューを果すこととなる。 ***** 2002年、カリフォルニア州のサクラメント。カソリック系ハイスクールの最終学年を迎えた “レディ・バード”の目下最大の悩みは、大学進学について。 ニューヨークの大学に進みたい彼女に対し、看護師の母は、州内の大学へ自宅から通うことを求める。そのため母娘の間には、このところ口論が絶えなかった。 一方、親友のジュリーと共に、校内ミュージカルのオーディションに参加したレディ・バードは、そこで出会った、ダニーという同学年の男子に惹かれる。舞台の練習を重ねる内に、レディ・バードとダニーの仲は、接近していく。 しかしダニーは、実はゲイだった。レディ・バードの恋は終わりを告げるが、やがて新たに、カイルという男の子が気になるように…。 将来への夢と希望を抱きながら、親友や彼氏、家族との関係などに悩みも抱えた、17歳。レディ・バードの先行きに、待ち受けるものは? ***** ヒロインの本名は、クリスティン。しかし彼女は、自ら付けた名である“レディ・バード”と自称し、周囲にもそう呼ばせている。 ガーウィグ曰く、これはカトリックの伝統で信仰告白時に聖人の名を付けたり、ロックスターが、デイヴィッド・ボウイやマドンナと名乗るようなイメージ。自信の表れと同時に、自分が不十分だと感じている、「10代特有の二重性」を表しているという。 因みに“レディ・バード”は、突然思いついた名前だった。恐らくは、かの「マザー・グース」の歌詞の一節が、ガーウィグの脳内に焼きついており、それが浮かび上がったものだったらしい。 サクラメントで生まれ育ち、ニューヨークへと向かう“レディ・バード”と、ガーウィグ本人は、どうしても重なる。確かに、故郷・幼少期・巣立ちに対する思いに繋がる部分は、「実話」である。しかし本作内の出来事に、「実話は一つもない」のだという。 そんな“レディ・バード”のキャラに、命を吹き込むことになったのは、シアーシャ・ローナン。1994年生まれの彼女は、13歳の時の『つぐない』(07)で、いきなりアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされ、『ブルックリン』(15)では、主演女優賞の候補にもなった、若手の実力派だった。 ガーウィグとシアーシャの出会いは、2015年の「トロント映画祭」。プロデューサーのスコット・ルーディンの紹介によるものだった。 ガーウィグは、シアーシャが泊まるホテルを訪れ、一緒に脚本を読み上げた。シアーシャのセリフを聞いた瞬間、「彼女がレディ・バードだ」と、ガーウィグの心は固まった。「私の想像と全く異なり、それを遥かに超えていた。強情でひょうきんで、ワクワクさせられたの。また普遍性と独自性も持ち合わせていた」 因みに、シアーシャはかねてよりガーウィグのファンで、特に『フランシス・ハ』(12)は大のお気に入りだった。そして“レディ・バード”役には、「すぐ恋に落ちた」という。 実はこの時シアーシャは、ブロードウェイの舞台出演を控えていた。そのため彼女を主役にすると、製作スケジュールが半年後ろ倒しになってしまう。しかしガーウィグには、シアーシャ以外がレディ・バードを演じることなど、もう考えられなかった。 ガーウィグは、ブロードウェイ出演中のシアーシャに、本作のキーとなる、小説・詩・曲・写真など、少しずつ提供。撮影前にリハーサルを重ねるに当たっては、2人は、何時間も話し合ったり、一緒に時間を過ごすようになった。ガーウィグは、レディ・バードの歩き方や話し方、座り方や衣装など、何でもシアーシャに相談しながら取り決めていったという。 ブロードウェイの仕事を終えたシアーシャの顔には、長期にわたるメイクと照明の影響で、ニキビができていた。こういった場合通常は、メイクや照明などで隠すことが多い。しかし本作のシアーシャは、“青春のシンボル”を隠さずに、「見せる」ことを決めた。 シアーシャは、ガーウィグについて、「彼女は私を素晴らしい手腕で導いてくれて、なおかつ、私が自分の力で役柄について見つけ出す余地を与えてくれた」「彼女は母親のようだった」などと語っている。 “レディ・バード”の母役のローリー・メトカーフは、トニー賞やゴールデン・グローブ賞のウィナー。ガーウィグは、メトカーフと舞台で共演したことのあるイーサン・ホークから、「運良くローリー・メトカーフが映画に出演してくれるなら、本物のアーティストが何かを見られるよ。他の人は彼女がこなすことを真似ているだけさ」と、太鼓判を押されたという。そしてそれは、間違いではなかった。 父役のトレイシー・レッツは、劇作家・脚本家・俳優として長年活躍。彼はガーウィグが大好きな、脚本家の一人だった。 “レディ・バード”の最初の彼氏となるダニー役には、ルーカス・ヘッジス。『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(16)でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたが、ガーウィグはその演技を見て涙が止まらず、頭から離れなかったという。彼に脚本を送って、「好きな役を選んでいい」と伝えると、ダニー役を選んできた。 カイル役のティモシー・シャラメ、親友ジュリー役のビーニー・フェルドスタインは、オーディションで決められた。この2人のその後の活躍は、ご存じの通り。 映画学校に通ったことのないガーウィグにとって、それまでの10年間に出演した25本以上の作品での現場経験が、その代わりになったという。そうした作品で彼女は、自分の出番が終わった後も現場に残り、照明やセットなど、テクニカルなディディールをノートに取った。そして、あらゆるスタッフに話を聴いては、アドバイスを求め、指導者になってくれるよう頼んだ。『レディ・バード』の撮影を担当したのは、サム・レヴィ。ガーウィグは、レヴィが手掛けた3本に出演し、彼に全幅の信頼を置いていた。 そんな彼から教えられて、彼女が監督をするに当たってモットーとしていたのは、「自分より頭のいい人を雇え」だったという。『レディ・バード』は、2017年9月公開。観る者誰もが、己の“青春期”を重ねられるこの作品は、興行的にも批評的にも、大成功を収めた。 アカデミー賞では、作品賞や監督賞など5部門でノミネート。シアーシャは、主演女優賞の候補で、オスカーに3度目のノミネートとなった。 監督としての次作『ストーリー・オブ・マイ・ライフ/わたしの若草物語』(2019)でも、ガーウィグは、主演にシアーシャを起用。再び大好評を得ている。 ガーウィグは、その後の“レディ・バード”の物語を、クロニクルにしたいなどと発言している。もちろん主役は、シアーシャであろう。是非とも心待ちにしたい企画である。■ 『レディ・バード』(C) 2017 Interactivecorps Film, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.12.25

騎士道精神の不都合な真実と家父長制の理不尽を描く巨匠リドリー・スコットの傑作歴史ドラマ『最後の決闘裁判』

中世ヨーロッパに存在した「決闘裁判」 今となっては俄かに信じ難い話かもしれないが、かつて中世のヨーロッパには「決闘裁判」なるものが存在した。証人や証拠が足りないために通常の裁判では解決困難な告訴事件の判定を、原告と被告による生死を賭けた決闘に委ねようというのだ。もちろん、統治者のお墨付きを得た正式な裁判である。その背景にあったのは、「真実を知っているのは神だけであり、神は必ずや正しい者に味方をする」というキリスト教の概念だ。なので、決闘の勝敗=神の審判。勝てば正義と栄誉と神の祝福を得られるが、しかし負けた方はたとえ一命を取りとめても死罪は免れない。冷静に考えれば、なんとも理不尽な裁判システムである。それゆえ、中世後期になるとカトリック教会やフランス国王、神聖ローマ皇帝が相次いで決闘裁判を否定し、14世紀以降はほとんど姿を消すことになる。 フランスで最後に決闘裁判が行われたのは1386年12月29日のこと。由緒正しい名家出身の騎士ジャン・ド・カルージュの妻マルグリットが、夫の旧友にして領主の覚えめでたい家臣ジャック・ル・グリに強姦されたと訴えたのである。予てよりル・グリの分不相応な出世に腹を立てていたカルージュは、なんとしてでも彼に罪を償わせようと告訴するも、ル・グリ本人は頑なに否定しており、なおかつ決定的な証拠も証人にも事欠く。そのうえ、領主のピエール伯爵がル・グリの味方に付いていた。通常の裁判では勝ち目がない。そこでカルージュはフランス国王シャルル6世に直訴し、当時すでに形骸化していた決闘裁判の実施を願い出たのだ。果たして、名家の貴婦人は本当に凌辱されたのか、それとも単なる虚偽なのか。そのセンセーショナルな事件の性質とも相まって、当時のフランスで一大スキャンダルになったという「最後の決闘裁判」を映画化した作品が、巨匠リドリー・スコットの手掛けた歴史ミステリー『最後の決闘裁判』(’21)である。 14世紀フランスで実際に起きたレイプ事件、その真相とは…? 決闘裁判へと至るまでのあらましを、ジャン・ド・カルージュ(マット・デイモン)と妻マルグリット(ジュディ・カマー)、ジャック・ル・グリ(アダム・ドライヴァー)という当事者たち3人の、それぞれの視点から多角的に描いていく本作。つまり、バージョンは3つだが基本的な物語はひとつだ。まずは、その土台となる物語の流れを振り返ってみよう。 イングランドとの百年戦争(1337年~1453年)の真っ只中にあったフランス王国。リモージュの戦い(1370年)でお互いに助け合った貴族ジャン・ド・カルージュとジャック・ル・グリは、ル・グリがカルージュの息子の名付け親になるほど親しい間柄だった。祖父の代からベレン要塞の長官を務める由緒正しい名門一族出身のカルージュと、地位も名誉もない家柄ゆえ一度は聖職に就こうと考えたル・グリ。しかし恵まれた生い立ちのカルージュは妻子を病のため相次いで失い、そのうえ折からの凶作が原因で財政もひっ迫してしまう。反対に新たな領主・ピエール伯爵(ベン・アフレック)に気に入られたル・グリは宮廷内で順調に出世。このままでは自らの立場が危ういと考えたカルージュは、コタンタン半島への出征に参加して武勲を立て、若くて聡明で美しい貴族の娘マルグリットと再婚する。 マルグリットの父親ロベール・ド・ティボヴィル(ナサニエル・パーカー)は、かつてイングランド側についたことのある裏切り者。それゆえ、フランス国王に絶対的な忠誠を誓った誇り高き従騎士カルージュと娘の結婚は汚名を削ぐにうってつけだ。反対にカルージュにとっても、莫大な持参金が付いてくる裕福なマルグリットは理想の結婚相手だった。ところが、その持参金に含まれているはずだった土地の一部が、以前に借金のかたとしてピエール伯爵に取り上げられ、あろうことかル・グリに褒美として与えられていたことを知ったカルージュは激怒し、母親ニコル(ハリエット・ウォルター)の忠告にも耳を貸さず土地を取り戻すためピエール伯爵に対して訴訟を起こす。だが、相手はフランス国王とも親戚関係にある領主。当然ながらカルージュは敗訴してしまい、以前から折り合いの悪かったピエール伯爵との関係はさらに悪化、親友だったル・グリとも疎遠になってしまう。 1382年にカルージュの父親が亡くなると、ピエール伯爵の指名でル・グリがベレム長官に就任。憤慨したカルージュは再びピエール伯爵を訴えるも、またもや敗訴してしまった。1384年にカルージュの友人クレスパン(マートン・チョーカシュ)に息子が誕生。妻マルグリットを伴って祝宴に駆け付けたカルージュは、そこで再会したル・グリと友情を確かめ合ったことで両者の緊張関係は解消。さらに、彼はスコットランド遠征でナイトの称号を授かり、マルグリットと共に母親ニコルが暮らすカポメスニルの城を訪れる。 それは1386年1月18日。カルージュが遠征の給金を受け取るためパリへ向かい、義母ニコルも所用のため召使たちを連れて外出、マルグリットがひとりで留守番をしていたところへ、従僕ルヴェルを伴ったル・グリがカポメスニルの城へやって来る。クレスパンの祝宴で初めて会って以来、マルグリットに横恋慕していたル・グリは、カルージュの留守を狙って彼女に会おうと考えたのである。知り合いゆえル・グリを城の中へ入れたマルグリット。そんな彼女をル・グリは無理やり強姦する。当時の貴族社会では名誉と面子が何よりも重要。女性が性暴力被害に遭っても口をつぐむのが常だったが、しかし泣き寝入りを拒んだマルグリットは帰宅した夫に事実を告白。だが、十分な証拠もなければ有力な証人もいないことから、カルージュは決闘裁判を求めて動き始める…。 3つの異なる視点から浮かび上がる男たちのエゴと踏みにじられる女性の尊厳 以上が、決闘裁判へと至る客観的な流れだ。第1章ではジャン・ド・カルージュの目から見た真実、第2章ではジャック・ル・グリの目から見た真実、そして第3章ではマルグリットの目から見た真実が描かれ、いずれも事の次第は上記の通りで一緒なのだが、しかし視点が変わることで細部のニュアンスにも変化が生じ、結果として受ける印象が大きく異なってくる。例えば、カルージュ自身の目から見た本人は、真面目で高潔で曲がったことの嫌いな正義の人。若くて美しい妻マルグリットを心より愛し、なかなか後継ぎを授からないことを気に病む彼女を慰める寛大な夫でもある。反対にル・グリは出世のためなら恩を仇で返すような人物。これがそのル・グリの視点となると、カルージュは頑固で嫉妬深くて冗談の通じない愚か者の堅物。騎士たちの間でも人望のない嫌われ者であり、そんな彼を必死で擁護したにも関わらず逆恨みされるル・グリは遊び人だが友情に厚い好人物である。そう、お互いに相手に対する印象と自己認識がまるっきり正反対なのだ。 さらに、マルグリットの視点に移るとカルージュは愛妻家を自負する身勝手で自己中な偽善者、ル・グリは自身の優れた容姿を鼻にかけた軽薄なナルシストにしか過ぎない。それゆえ、マルグリットに横恋慕したル・グリは彼女もまた自分に気があると勝手に勘違いし、それこそ「嫌よ嫌よも好きのうち」のノリでマルグリットをレイプする。人妻の貴婦人ゆえ嫌がるフリをしただけ、本当は彼女だって俺を求めていたはずだと。そして、妻が凌辱されたことを知って激怒したカルージュは、貶められたマルグリットの名誉のためと称して決闘裁判へ挑むわけだが、しかし自分が負ければ妻であるマルグリットも偽証罪で生きたまま火あぶりの刑になることを彼女に隠していた。妻の不名誉を自身の名誉挽回に利用しようとしただけだったとも言えよう。結局のところ、どちらの男性もマルグリットを大切にしているつもりで全く大切にしていない。それどころか、彼らが決闘裁判に挑んだ最大の動機は自らの名誉や自尊心や虚栄心であり、被害者であるマルグリットの存在はすっかり置き去りにされてしまうのだ。 原作は2004年に出版されたカリフォルニア大学教授エリック・ジェイガーのノンフィクション本「決闘裁判 世界を変えた法廷スキャンダル」。600年を経た今もなお真相が不明瞭であり、歴史研究者の間でも諸説ある「最後の決闘」の顛末を、ジェイガーは10年間に渡って詳細にリサーチ。当時の記録文書や年代記ばかりか、財産証明書や建築設計図、古地図などに至るまで、文字通りありとあらゆる歴史的な記録をくまなく調査し、最も真実に近いと思われる仮説を導き出したという。これを読んで映画化しようと考えたのがマット・デイモン。本作は『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』以来となるマット・デイモン&ベン・アフレックの共同脚本作品であり、2人は製作総指揮と出演も兼ねている。 ◆『最後の決闘裁判』撮影中のリドリー・スコット(中央) デイモンが当初より監督に想定し、実際にオファーしたのがリドリー・スコット。なにしろ、デビュー作『デュエリスト/決闘者』(’77)からしてヨーロッパ貴族の決闘ものだったし、アカデミー賞作品賞に輝く『グラディエーター』(’00)や『キングダム・オブ・ヘブン』(’05)、『エクソダス:神と王』(’14)など歴史劇は彼が最も得意とするジャンルのひとつである。しかも、『エイリアン』(’79)や『G.I.ジェーン』(’97)など強い女性を描くことにも定評があり、なおかつ『テルマ&ルイーズ』(’91)を筆頭としてフェミニスト的な視点を持つ作品も少なくない。中世ヨーロッパの封建社会にあって、男性の所有物として扱われた女性の痛みや悲しみや怒りに寄り添った本作の監督として、確かに彼ほど適した人物は他にいないかもしれない。 さらに、デイモンとアフレックは3人目の脚本家として『ある女流作家の罪と罰』(’18)で全米脚本家組合賞などに輝いたニコール・ホロフセナーを起用。黒澤明監督の『羅生門』(’50)をヒントに三つの視点から脚本が構成され、3人の脚本家がそれぞれカルージュ、ル・グリ、マルグリットの視点を担当したのだそうだ。なるほど確かに、男性と女性では普段から見えている世界が違う。女性であるホロフセナーがマルグリットの目に映る真実を描くことは、そういう意味で極めて理に適っていると言えよう。物語の焦点となるのは「誰の言うことが信用されるのか」ということ。そこを軸にして権力と財力がものをいう封建社会の不公平な構造が詳らかにされ、真実よりも名誉や建前が尊重される騎士道精神の不都合な真実が暴かれ、女性の尊厳と人権がないがしろにされる家父長制の理不尽が糾弾される。そして、そうした悪しき伝統の痕跡が、少なからず現代社会にも残っていることに観客は気付かされるはずだ。■ 『最後の決闘裁判』(C) 2021 20th Century Studios. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.12.22

“完全主義”映画作家が引き起こした、 ハリウッド史上最大級の災禍!? 『天国の門』

1981年10月31日…今はもう、44年前のこと。 東京・銀座に在った、シネラマ・スクリーンと最先端の音響システム、美麗な客席やロビーを誇る、1,000席超の映画館「テアトル東京」が、その歴史に幕を下ろした。その最後の夜、オールナイトのイベントで上映されたのが、マイケル・チミノ監督作品2本。『ディア・ハンター』(1978)、そして本作『天国の門』(80)だった。 巨艦劇場の最期に立ち会った私は、当時としては恐らく日本一の上映環境で、本作を鑑賞した。元は3時間半以上あった作品を、2時間半弱にまとめたダイジェスト感こそ否めなかったが、重厚且つ丹念に演出されたその画面は、このような巨大スクリーンで観ることこそふさわしいと感じた。 そして思った。なぜこの作品はアメリカで、「映画災害」とまで言われる惨禍を引き起こしたのだろうか?と。 ***** 1870年アメリカ東部、ハーバード大学の卒業式。ジム(演;クリス・クリストファーソン)と親友のビリー(演;ジョン・ハート)は、将来の希望に満ちて、この名門大学を巣立った。 20年後、ジムは西部ワイオミング州ジョンソン郡の保安官になっていた。当地には、東ヨーロッパから貧しい移民たちが押し寄せ、大牧場主たちとの間に、トラブルが発生していた。 富裕層である大牧場主たちは、WSGA=ワイオミング家畜飼育業者協会を結成。生活に困窮し、時には牛泥棒などを働く移民に対し、殺し屋のネイト(演;クリストファー・ウォーケン)を差し向けるなど、迫害を続けた。 そして遂には、WSGA会長のキャントンが、移民の入植者125名をリスト化。彼らを殺害する計画をぶち上げる。 WSGAの会員となっていたビリーは、無気力に酒浸りの日々を送っていたが、「殺害リスト」の件に驚愕。久々に再会したジムに、この恐るべき企てを告げる。 ジムの恋人は、売春宿を営むフランス人女性のエラ(演;イザベル・ユペール)。彼女はジムを愛すると同時に、殺し屋のネイトのことも、愛していた。 移民たちの憩いの場となる巨大なローラースケート・リンク「天国の門」で、ジムは秘かに入手した「殺害リスト」を読み上げる。移民たちの間に、動揺が広がる。 そして、キャントンに雇われた“殺し”の実行部隊が、ジョンソン郡へと迫る。 ジム、エラ、そして虐殺への加担を拒んだネイト。彼ら3人、そしてジョンソン郡の人々の運命は? ***** 1890年前後、ワイオミング州ジョンソン郡で実際に起こった事件をモチーフに、マイケル・チミノが脚本を書き始めたのは、1970年代のはじめ頃。当初のタイトルは事件の呼称そのままに、「Johnson County War=ジョンソン郡戦争」だった。 大牧場主たちが既得権を盾に、土地や家畜、水の権利などで、競合相手となった入植者たちを、迫害したという構図と、それが血で血を洗う抗争に発展したというのは、史実の通り。しかしその入植者たちが、主に東ヨーロッパからの移民たちだったというのは、事実ではない。 主要な登場人物たちは、「ジョンソン郡戦争」に関わった、実在の人物名を使用。しかしその出自や半生などは、チミノの創作であった。 チミノは、幾つかの映画会社に接触。映画化の道を模索したが、まだ新進の脚本家に過ぎなかった彼のプロジェクトに、GOサインを出す映画会社は、簡単には現れなかった。 潮目が変わったのは、チミノがクリント・イーストウッドによって、彼の主演作『サンダーボルト』(74)の監督に抜擢され、ヒットを飛ばした辺りから。続いての監督作で、ベトナム戦争に出征した、ロシア移民の若者たちの悲劇を描いた『ディア・ハンター』が評判になった頃に、ユナイテッド・アーティスツから、映画化のGOサインが出た。 1979年4月9日、「第51回アカデミー賞」で『ディア・ハンター』は、作品賞や監督賞をはじめ、最多5部門でオスカーに輝く。この作品の監督にしてプロデューサーの1人だったチミノには、2本のオスカー像が授与された。 まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったチミノは、その1週後=4月16日にモンタナ州で、本作『天国の門』の撮影を開始する。再びオスカーを狙って、その年の12月の公開を目指すことになっていた。 準備段階のチミノは、ロケ地を自分で探す。その考え方は、こうだ。撮影する場所を熟知して初めて、思い通りの演出ができる。撮影に臨む場所こそが、自分のするべきことを教えてくれるというのである。 そんなチミノは撮影前に、絵コンテなどを描くことはない。「…あらかじめ全部絵に描いていたら、わざわざ映画を撮る必要などない」のである。 チミノは、アメリカ中西部やカナダをロケハンし、今まで誰も見たことがない風景を、探し求めた。そして決まったメインの撮影地は、モンタナ州北西部のカリスベルにグレイシャー国立公園、アイダホ州ウォーレス。 物語的には、歴史的事実を大胆に改変したチミノだったが、19世紀末のアメリカ西部を描く上での“リアリズム”に関しては、こだわりにこだわった。当時西部で撮影された写真や新聞などを参照。セットの建造には、半年掛けたという。 カリスベルには、1890年当時のホテルや、ローラースケート場「天国の門」などの巨大セット。グレイシャー国立公園内には、架空の町スィートウォーター。ウォーレスには、1892年ワイオミング州キャスパの、6ブロックに及ぶメインストリートの街並みを、それぞれ造り上げた。 こだわりは、建物の外観や屋内に止まらない。主要登場人物のみならず、端役が羽織る衣裳の一着一着にまで及んだ。 撮影を担当したのは、ヴィルモス・ジグモンド。スティーヴン・スピルバーグ監督の『未知との遭遇』(76)でアカデミー賞を受賞した名カメラマンで、チミノとは、『ディア・ハンター』に続くコラボだった。ジグモンドは本作について、「それまで一度も経験してなかったようなやり方で映画の全体的雰囲気を作り出すというチャンスに恵まれました」と語っている。 この時代に生きていたら、どんなことを普通に目にしたか?当時はストーブから、本当に煙が出ていた。そこで屋内の撮影では、常にスモークを焚いて、時代色を出すことにした。 古い絵画や写真に見られるような、陽光が輝きながら、窓辺の煙を貫くというイメージ。それを現実のものとするためには、現場を煙で満たす必要がある。屋内の撮影では常に、煙を焚くスタッフが身を隠していた。 こうして作り上げた屋内シーンのトーンに、屋外も合わす必要がある。鮮明な画面になることを避けるために、砂ぼこりを立たせることにした。そのため、20万㌧に及ぶ、砂塵用の土が用意された。 準備万端整えての、クランクインの筈だった。しかしこのように“完全主義”の監督が、自分のイメージに固執しての撮影で、何が起こったか? 本番のテイクが、20回から30回に及ぶのは、当たり前。主演のクリストファーソンのあるシーンでは、50回以上もテイクを重ねた。そんなこんなで、撮影6日目にして、すでに5日分の遅れが生じたという。 街を行き交うのは、1,000人以上のエキストラに、80~90組の馬。そして、ごく僅かな出番しかないのに、19世紀末の蒸気機関車が、5つの州を跨いで運び込まれた。 1ヶ月半後。本来は撮影終了の筈だったが、撮れていたのは、予定の半分。そして製作費の1,160万㌦は、尽きてしまった。 ローラースケート場の「天国の門」には、お抱え楽団が居るという設定。そのために、何人かのプロミュージシャンが呼ばれた。彼らは3週間の拘束の筈だったが、撮影が遅れに遅れ、気付くと滞在期間は、半年間に及んだという。 クランクアップは、撮影開始から1年近く経った、80年の3月。この時点で当初の予算の3倍、3,600万㌦が費やされていた。 製作のユナイテッド・アーティスツは、撮影中何度も、チミノの首をすげ替えることを検討したという。しかしオスカー監督を手放すことには、躊躇せざるを得なかった。 ポスト・プロダクション。撮影された、220時間分のフィルムの編集作業。チミノは編集が終わるまで、スタジオの重役たちに、フィルムを見せることはなかった。 80年6月2日。チミノが開陳したのは、5時間25分バージョンだった。完成版は、「これより15分ほど長くなる予定」としたが、会社側がそれを拒絶した。 チミノは再編集に取り掛かり、3時間39分バージョンが完成。11月19日、ニューヨークでプレミア上映の日を迎えた。 高揚した気持ちを抑えながら、会場の最後部に立ったチミノは、上映開始から1時間経つと、「これは、まずい!」と感じ始めていた。 プレミアに立ち会った、主演のクリストファーソンのホテルに、翌朝チミノから電話が掛かってきた。不安を訴えるチミノに、「気にし過ぎだよ」と思ったクリストファーソンだったが、ルームサービスに持ってきてもらった新聞を開くと、監督の予感は当たっていた。 「ニューヨークタイムズ」に掲載されていたのは、映画評論家ヴィンセント・キャンビーによる、これ以上にない酷評。 「『天国の門』は、あまりにも完全な失敗作であるため、チミノ氏が『ディア・ハンター』の成功を再び得るために、魂を悪魔に売り渡したものと疑われる」「『ディア・ハンター』のはじめの結婚式シーンが長すぎると感じた方、『天国の門』となると、とてもあんなもんじゃないですゾ」 堰を切ったように、観客からも評論家からも総スカンを喰らった形となった。19日から予定されていた一般公開は、ニューヨーク以外の都市では、中止。そしてニューヨークでも、1週間でフィルムは引き上げられた。 それからチミノは週7日、1日18時間編集室に籠ることに。友人のフランシス・コッポラやスティーヴン・スピルバーグのアドバイスも貰いながら、1時間以上尺を詰めた、2時間29分バージョンが、翌81年の春に仕上がった。 それを4月に公開したものの、焼け石に水。2週間で打ち切りとなった。再編集まで含めて、最終的な製作費は4,400万㌦まで膨らんだが、上がった収益は、アメリカ全体で348万4,331㌦。製作費の10分の1にも達しなかった。 タイトルに引っ掛けて、“チミノズ・ゲート”などとも言われたこの災禍によって、ユナイテッド・アーティスツは経営危機に陥る。そして遂には買収され、60年以上に及ぶその歴史に、ピリオドを打つこととなる。 それにしても本作は、なぜここまで悪罵されるに至ったのだろうか?一つは、当時のハリウッドを席捲していた、コッポラやスピルバーグ、ジョージ・ルーカスらの贅沢な映画作り=ブロックバスターに疑問や不満を感じていた層にとって、巨額を投じたチミノ作品が、格好の餌食とされてしまったこと。 いま一つは、「大牧場経営者vs小牧場経営者」という「ジョンソン郡戦争」の史実を、チミノが、「移民vs大牧場主」という、“階級闘争”に改変したこと。貧しい移民が、支配階級の犠牲になっていく姿を描き、“アメリカン・ドリーム”の虚妄を暴いたことへの、反発があったと言われる。 いずれにしろ、前作でオスカーを得て、ハリウッドの新たな帝王の有力候補に躍り出ていたチミノの名声は、地に墜ちた。80年代前半、『天国の門』以前から彼が準備を進めていた幾つかの企画は、雲散霧消。捲土重来を期して新たに取り組んだ企画に関しても、『天国の門』の二の舞を避けたい各製作会社の判断で、製作中に解雇されるケースが相次いだ。 チミノに次いで、そのキャリアが大きく失速したのは、クリス・クリストファーソン。カントリー歌手として成功を収めた後、サム・ペキンパー作品やバーバラ・ストライサンドの相手役を務めた『スター誕生』(76)などで、A級作品の主役級となっていたのが、暗転した形となった。クリストファーソン自身は本作について、「私のベスト・アクティングだ」としているのだが。 彼以外の主要出演者、イザベル・ユペールは「私自身はいい映画だと感じた」、クリストファー・ウォーケンは「私にとって最も充実した仕事のひとつ」としているように、俳優陣から否定的な声が出なかったのは、チミノにとっては、僅かな救いであったろう。 チミノはその後、『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』(85)『シシリアン』(87)『逃亡者』(90)『心の指紋』(96)といった作品を監督するも、いずれも興行は不発。21世紀に入ってから手掛けたのは、「カンヌ国際映画祭」の60回記念として製作された、世界の著名監督34組によるオムニバス映画『それぞれのシネマ』(2007)の中の上映時間3分の一篇だけだった。 『天国の門』は2012年8月30日、「ヴェネツィア映画祭」で、3時間36分のデジタル修復版が上映された。このバージョンは、チミノの立会いの下で完成したものだが、会場には大喝采が沸き起こったという。続いて上映された「ニューヨーク映画祭」でも、観客は総立ち。チミノは万雷の拍手を以て、迎えられた。 32年前のニューヨークプレミアでは、「まずい!」と感じたチミノだったが、これらの機会に、当時とは真逆な観客の反応を目の辺りにして、ただ一言「不思議だ」と呟いたという。 『天国の門』虐殺の口火を切った「ニューヨークタイムズ」紙も、ヴィンセント・キャンビーの後継者である、映画評論家のマノーラ・ダーギスが、初公開以来の評価が「誤り」だったと明言。名誉回復が行われた。 日本初公開時=81年秋に、2時間29分版を「テアトル東京」の大スクリーンで鑑賞した私は、それから34年近く経った、2015年2月に、『天国の門』デジタル修復版の上映後トークに登壇することとなった。会場は「キネカ大森」。奇しくも「テアトル東京」と同じ映画会社が、運営する映画館だった。3時間半超の映画上映の後に、トークは何と2時間近くに及んだ。『天国の門』という作品、そしてマイケル・チミノという映画作家は、それほど語りしろがあるということに、相違ない。 マイケル・チミノはその翌年、2016年7月2日に、自宅で逝去。77歳だった。■ 『天国の門【デジタル修復完全版】』(C) 1981 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.12.12

『アビス』再考 — 技術と『アバター』に接続するキャメロン的哲学を探る

◆デジタル表現の起点と、その功績 1989年に公開された『アビス』は、映画技術史における革命として評価を得ている。『ジュラシック・パーク』(1993)や『トイ・ストーリー』(1995)がデジタル技術の飛躍点として語り継がれているいっぽう、そのベースをつくったのは『アビス』と断じて相違ない。なかでも液体形状を自在に変えることのできる“ウォーター・テンタクル”のショットは、当時としては信じがたいほど高度なCG表現であり、ILMが実写とデジタルをいかに融合させるかという課題に本格的に挑んだ瞬間でもあった。この表現は後の『ターミネーター2』(1991)のT-1000へと進化し、やがてハリウッドのビジュアル文化を根底から変えていく。 しかし技術革新はCGだけにとどまらない。作品制作のために建造された巨大水槽は、俳優たちを事実上、水中生活させるほど徹底しており、監督ジェームズ・キャメロンの掲げた「現場におけるリアルの追求」が極限の形で現れている。俳優たちはヘルメット越しに呼吸しながら、視界が制限され、光が散乱し、暗闇が支配する水中での演技を強いられた。その結果として生まれた映像は、セット撮影では得られない重層的なテクスチャを備えている。深海の圧迫感や浮遊粒子の微細な揺らぎは、VFXだけではとうてい補うことのできない、身体性のあるプラクティカルな臨場感をもたらしたのだ。 さらに特筆すべきは、キャメロンが技術のための技術ではなく、物語に奉仕する技術という姿勢を徹底させている点だ。高圧環境に酸素残量の減少、狭い潜水艇や暗闇、そして未知との遭遇といったシチュエーションは、いずれも緊張そのものが観客の感覚に直結する仕掛けとして設計されている。科学技術の描写も精密だが、キャラクターたちが置かれた極限状況を観客が“体験”できるように設計されているのだ。 こうして見ると『アビス』は2020年代の今日でも驚くほど古びていない。キャメロンが2022年に発表した『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』における最新の水中でのモーションキャプチャー技術は、『アビス』が築いた“水の映画作り”という礎石の延長線上にある。キャメロンにとって水はテーマ以上に、創作上不可欠な試練の舞台であり、物事の限界を拡大していくための実験場でもある。 そして何よりも本作は、映画技術がアナログからデジタルへと移行する過渡期に立ち会い、その流れを方向づけた作品である。キャメロンが後に生み出す『タイタニック』(1997)や『アバター』(2009)の圧倒的リアリティと普遍的なラブロマンスは、まさに本作によって開けた深海の扉から始まったのだ。 ◆深海が映し出す人間ドラマとテーマ 前述したように『アビス』は技術革新の映画として語られるが、その本質はあくまで人間ドラマにある。深海という閉鎖空間は、キャラクターの内面を物理的に圧縮し、矛盾・葛藤・恐怖をむき出しにする装置として機能している。こうした極限状況のドラマ運用はキャメロンの十八番だが、本作はその最初期にしてひときわ完成度が高い。一見すると軍事スリラーやSFとして構築されているが、物語の軸には「人間は恐怖の中でどう変容し、どう繋がり直すのか」という普遍的なテーマが置かれている。 特にバド(エド・ハリス)とリンジー(メアリー・エリザベス・マストラントニオ)の関係性は、本作が他のSF作品と差別化される最大の要素だ。離婚間近で互いの信頼が揺らぐ中、二人は深海という極限環境で再び向き合わされる。相手に酸素を託す、冷水の中で心肺機能が停止した体を必死に蘇生する。これらの場面はサスペンス以上に、感情の再接続として機能している。深海の暗闇に反射するヘルメットライトが二人の表情を照らし出すたびに、互いへの感情がわずかに動き出す。その丁寧な積み上げは『タイタニック』や『アバター』に通じる、身体的な愛の描写の原型だ。 いっぽうで、物語の外側には冷戦末期の国際情勢が影を落としている。潜水艇内にある核弾頭をめぐる緊張、軍人たちの誤認と暴走、見えない敵への疑心は、いずれも1980年代後半の社会不安そのものだ。未知の知性体(NTI)へ向けられる恐怖と敵意は、人類が他者を理解する前に攻撃してしまう心理を象徴している。キャメロンはこの構図を単なる政治寓話とせず、未知を恐れることで自ら破滅へ向かうという人類の宿痾として描いている。これは後の『アバター』で全面化するテーマでもある。 深海という舞台そのものも非常に象徴的だ。光の届かない領域は潜在意識の暗部のように、キャラクターたちの恐れと欲望を増幅させる。圧力や孤立、静寂や時間感覚の喪失。こうした深海特有の要素がドラマを多層化し、観客に心理の深層を可視化させる。バドが深海へ単身降りていくクライマックスは、まさに自分自身の深淵と向き合う儀式的な瞬間だ。 『アビス』が今見ても強い共感性と緊張を持つのは、海洋SFという以上に、人間の物語として設計されているからだろう。深海の暗闇に浮かび上がる人間の感情のきらめき。それこそが本作の永続的な魅力なのだ。 ◆『アバター』経由後のキャメロン的哲学の核心 シリーズ最新作『アバター:ファイアー・アンド・アッシュ』の公開となった現在、『アビス』を観直すことには特別な意味がある。それはキャメロンの作家的関心がどのように発達し、どのように連続し、どこへ到達しつつあるのかを、最も鮮明に示してくれる基点が本作だからだ。深海の知性体と人類の邂逅という構図は、異種族同士の交流を描く『アバター』世界の原型であり、環境的存在と人類との調停というキャメロンの思想は、すでに本作で明確な形となってあらわれている。 まず注目するべきは、キャメロンの一貫した「環境との対話」というテーマだ。『アビス』に登場する未知の知性体(NTI)は、人類を敵視する存在ではなく、自然の代弁者として描かれる。彼らが作中で示す驚異的な力は、破壊ではなく警告であり、地上の核兵器に象徴される人類の自己破壊性を、鏡のように映し出す役割を担っている。これは『アバター』シリーズにおけるエイワの概念、つまり自然と生命の調和を象徴する統合的な意識の前身とも言える。 またキャメロン作品には常に「下降」のモチーフがある。『ターミネーター』の未来戦争の残骸、『エイリアン2』の巣窟、『タイタニック』の沈没船、そして『アバター』における精神的な深層への潜行など、どれも主人公が不可知な試練へと降りていくシチュエーションだ。『アビス』でバドが深海へ単身降りていくシーンは、キャメロンのこの美学が初めて正面から描かれた瞬間といえる。降下は死の象徴であると同時に再生の出発点であり、主人公が“自分を越える”ための通過儀礼でもある。バドは物理的な死を覚悟しながらも、他者への信頼と愛ゆえに深海へ進む。この構図は、キャメロンが後の作品でも繰り返す“自己犠牲による進化”という主題の中心に位置する。 物語構造にもキャメロン的特徴は色濃い。対立から協力へ、恐怖から理解へ、そして孤立から再接続へ。この流れは『ターミネーター2』から『タイタニック』、そして『アバター』と続くキャメロンの語りの根幹である。『アビス』はその最初の実験場でありながら、すでに驚くほど成熟した形でこの物語構造を達成している。特に、クライマックスで示される「人類への警告と赦し」という構図は、キャメロン作品の中でも最もストレートな希望表現であり、これが作品独自の余韻を生んでいる。 そして何より本作を再評価することは、キャメロンが描こうとする「人類の未来像」を理解するうえで不可欠だ。監督が不断に追い求めるのは、人間中心主義を越えた存在のあり方であり、その視座は深海の底からパンドラの世界へと連続している。水や光、未知との対話、環境との調停etc。これらはすべてキャメロン作品を貫くキーワードであり、そのすべてが『アビス』に集約されている。 こうして振り返ると『アビス』は、キャメロン映画世界の最初の震源地であり、後の巨大スケールの作品群を理解するうえで必読なテキストと言える。『アバター』を起点とするキャメロンの表現世界を解読するための鍵は、実は本作の、深海の底に沈んでいるのだ。■ 『アビス』(C) 1989 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.12.04

孤独な現代人へのメッセージも込められた古典的名作の見事なアップデート『LIFE!/ライフ』

原作小説を大胆に翻案した’47年版 1939年に雑誌「ザ・ニューヨーカー」に掲載された作家ジェームズ・サーバーの小説「ウォルター・ミティの秘密の生活」。平凡な日常生活を淡々と送る平凡で冴えない男性ウォルター・ミティが、毎週恒例である妻の美容院と買い物に付き合って出かけたところ、その道すがら自らの英雄的な活躍を妄想した5つの白日夢を見る。ある時は猛烈な嵐に立ち向かう海軍飛行艇のパイロット、ある時は困難な手術を華麗にこなす天才的な外科医、そしてある時は命がけの秘密工作に挑む英国軍兵士。そこから浮かび上がるのは、地味で控えめで温厚なため周囲から過小評価され、かといって大胆な行動を取るような勇気も度胸もなく、白日夢という束の間の現実逃避に救いを見出すしかない凡人の姿である。 恐らく、世の中に彼のような夢想家は決して少なくないはず。むしろ、誰しも心の中に「小さなウォルター・ミティ」を抱えているのではないだろうか。そんな普遍的ストーリーが多くの読者の共感を呼んだのか、たったの2ページ半にしか過ぎない短編小説「ウォルター・ミティの秘密の生活」は大変な評判となり、これまでに2度もハリウッドで映画化されている。それが当時の日本人からも熱愛された喜劇王ダニー・ケイの主演作『虹を掴む男』(’47)と、ベン・スティラーが監督と主演を兼ねた本作『LIFE!/ライフ』(’13)である。 まずは最初の映画化である『虹を掴む男』について振り返ってみよう。ダニー・ケイ扮するウォルター・ミティは、ニューヨークの出版社に勤務するしがないサラリーマン。パルプ小説雑誌の編集部で真面目に働くウォルターだが、しかし過干渉で口うるさい母親には小言ばかり言われ、自己中な社長には自分の企画やアイディアを片っ端から盗まれ、我儘な婚約者とその母親には都合よくこき使われ、幼馴染のガキ大将にはいまだ小バカにされている。日頃からウォルターの尊厳を土足で踏みつけておきながら、しかしその自覚が全くない周囲の人々。なぜなら、気が弱くてお人好しなウォルターが怒りもしなければ反論もせず、それどころか自分を卑下して相手に従ってしまうため、むしろ彼らは無能で頼りないウォルターを自分たちが助けてやっている、親切にしてあげていると勘違いしているのだ。 いつも周囲から軽んじられ不満を溜めたウォルター。そんな彼にとって唯一のストレス解消が「白日夢」である。ある時は大海原の激流に立ち向かう勇敢な船長、ある時は患者の病気だけでなく医療機器の不具合まで直してしまう天才外科医、ある時は詐欺師どもをコテンパンにやっつける西部の天才ギャンブラーなど、まるで自分が編集しているパルプ雑誌の小説に出てくるような無敵のヒーローになってブロンド美女を救う様子を夢想するウォルター。そんなある日、通勤列車の中で白日夢に出てくる美女と瓜二つの女性ロザリンド(ヴァージニア・メイヨ)と出くわした彼は、やがて行方不明になったオランダ王室の秘宝を巡る陰謀事件へと巻き込まれ、愛するロザリンドを救うため暗殺者の執拗な追跡をかわしながら、秘宝の隠し場所を記した黒い手帳を探して大冒険を繰り広げていく。 ヒーロー願望を抱えた地味で目立たない夢想家の凡人という主人公ウォルターの基本設定を踏襲しつつ、原作とは似ても似つかないストーリーに仕上がった『虹を掴む男』。アクションありサスペンスありロマンスあり、さらにはミュージカルにファンタジーにドタバタ・コメディもありという大盤振る舞い。この大胆すぎる脚色は製作を手掛けた大物プロデューサー、サミュエル・ゴールドウィンの意向を汲んだものだったとされる。怒り心頭の原作者サーバーからは猛抗議を食らったそうだが、しかしテクニカラーの鮮やかな色彩で描かれる愉快で賑やかな大冒険は、これぞまさしく古き良きハリウッド・エンターテインメントの醍醐味。臆病者で気の弱いウォルターが、奇想天外な事件に巻き込まれて右往左往する中で意外にも英雄的な力を発揮し、数々の困難を乗り越えることで自信をつけていくという負け犬の成長譚を通して、勇気をもって一歩踏み出せば誰だってヒーローになれる!という前向きなメッセージを込めた筋書きも実に後味が良い。名作と呼ばれるに相応しい映画と言えよう。 21世紀の現代版は原作小説よりもその映画版に近い? そんなウォルター・ミティの物語を再び映画化すべく動き出したのが、『虹を掴む男』のプロデューサーだったサミュエル・ゴールドウィンの息子サミュエル・ゴールドウィン・ジュニア。企画自体は’94年頃からあったらしく、当初はウォルター役にジム・キャリー、監督はロン・ハワードという顔合せだったという。しかしプロデューサー陣の満足するような脚本がなかなか出来ず、業界用語で開発地獄(Development Hell)と呼ばれる長期間の難産状態に陥ってしまった。 ようやくスティーヴン・コンラッドの書いた脚本でゴーサインの出たのが’10年のこと。企画立ち上げから実に15年以上が経っていた。その間に映画会社重役からプロデューサーに転身したゴールドウィン・ジュニアの息子ジョン・ゴールドウィン(つまりサミュエル・ゴールドウィンの孫)が製作陣に加わり、オーウェン・ウィルソンやマイク・マイヤーズ、サシャ・バロン・コーエンなどがウォルター役の候補に挙がっては消え、スティーヴン・スピルバーグやチャック・ラッセル、マーク・ウォーターズなどが監督候補として企画に関わったが、しかし最終的にベン・スティラーが主演と監督を兼ねることで落ち着く。こうして作られたのが本作『LIFE!/ライフ』だったのである。 ◆『LIFE!/ライフ』撮影中のベン・スティラー(中央) 今回の主人公ウォルター・ミティ(ベン・スティラー)は、世界的に有名な老舗フォトグラフ誌「ライフ」の写真管理責任者。仕事に関しては真面目で有能な完璧主義のプロフェッショナルだが、その一方で性格は几帳面かつ保守的で冒険や変化を好まず、それゆえ職場でも地味で目立たない存在だ。1ヶ月前に入社したシングル・マザー女性シェリル(クリスティン・ウィグ)に淡い恋心を抱いているが、しかし一緒の職場に居ながら話しかける勇気さえない。毎日同じことを繰り返す平凡で退屈な人生。かつてはモヒカン刈りでスケボーが大好きな腕白少年だったが、早くに父親と死別したことから母親(シャーリー・マクレーン)を支えるため働き続け、そのため外の世界を見に行くような余裕すら持てなかった。なので、シェリルと接点を持ちたいと考えて入会した出会い系サイトでも、プロフィールに書けるようなエピソードは全くなし。そんなウォルターにとって唯一の現実逃避は、勇敢なヒーローとなって大活躍する自分の姿を思い描くこと。空想の中だけでは理想の自分になれるのだ。 そんな折に「ライフ」誌の休刊が発表され、オンラインへの移行に伴って大掛かりな人員整理が行われることとなる。事業再編のため外部から送り込まれた新たなボス、テッド(アダム・スコット)は、「ライフ」誌の果たしてきた役割もその文化的な価値も全く理解していない杓子定規なビジネスマン。誰がクビを切られてもおかしくない。社員一同が戦々恐々とする中で進められる最終号の準備。その表紙を飾る写真を担当するのは、「ライフ」誌の看板フォトジャーナリストである冒険家ショーン・オコンネル(ショーン・ペン)である。ウォルターのもとにはショーンから大量の写真ネガと、ウォルターの長年の堅実な働きぶりに対する感謝の手紙、そしてささやかな贈り物として革財布が届けられるのだが、しかし最終号の表紙に使うよう指示された25番のネガだけがどこにも見当たらなかった。 いったい肝心の25番はどこにあるのか?テッドからは真っ先に表紙写真を見せるように催促されているウォルター。とにかく、ショーンと連絡を取ってネガの行方を突き止めなくてはならないが、しかし写真撮影のため世界中を飛び回っている彼の居場所を掴むのは至難の業。想いを寄せるシェリルから外の世界へ一歩踏み出すよう背中を押されたウォルターは、僅かな手がかりをもとにショーンを追いかけてグリーンランドからアイスランド、アフガニスタンへと渡り、ヘリから北海へジャンプしてサメと格闘したり、火山の大噴火から決死の脱出を試みたりと、ちょっとあり得ないような大冒険を繰り広げていくことになる。 『虹を掴む男』と同じく、ジェームズ・サーバーの原作とは大きく異なる内容となったベン・スティラーの『LIFE!/ライフ』。むしろ、アクションやサスペンスをふんだんに盛り込んだ娯楽性の高さや、主人公ウォルターが実際に平凡な日常を飛び出して奇想天外な冒険を繰り広げ、その数奇な体験を通して逞しい人間へと成長するという展開は、どちらかというと『虹を掴む男』のストーリーに近いと言えよう。ウォルターの職場が出版社というのも同じ。そういう意味で、本作は短編小説「ウォルター・ミティの秘密の生活」の2度目の映画化というより、『虹を掴む男』のリメイクと呼ぶ方が相応しいかもしれない。 全体を通して21世紀の世相を巧いこと取り込んだ脚本だと思うが、中でも特に良かったのがウォルターの勤務先を「ライフ」誌という実在の雑誌編集部に設定したことであろう。インターネットの普及に伴う出版不況によって、’07年に惜しまれつつ休刊した老舗のフォトグラフ雑誌「ライフ」。そこで屋根の下の力持ちとも言うべき写真管理を任され、たとえ目立つことのない地味な仕事であっても、コツコツと真面目に職務をこなしてきたウォルター。これは、臆病で控えめで自己肯定感の低い平凡な男性が、自分の殻を打ち破って自尊心を取り戻す物語であると同時に、テクノロジーの目覚ましい発達によって何もかもが合理化され、急速に変化する社会で上手く立ち回った人間ばかりが得をする現代にあって、ウォルターのように不器用でも目立たない存在でも、勤勉で慎ましくて思いやりのある誠実な人間こそが真のヒーローと呼べるのではないか?と見る者に問いかける。つまり、この社会を構成する我々ひとりひとりが既にヒーローなのだ。それを象徴するのが、最終号の表紙を飾るショーンの撮った写真。このように同時代の世相を通して人間の有り様を考察する視点の面白さと奥深さこそが、本作と『虹を掴む男』の最も大きな違いと言えよう。 加えて、劇中で何度も登場する「ライフ」誌のスローガンにも要注目。「世界を見よう、危険でも立ち向かおう、壁の裏側をのぞこう、もっと近づこう、お互いを知ろう、そして感じよう、それが人生(ライフ)の目的だから」。これは、今までの人生で一度も遠くへ行ったことがなかった、冒険をしたことがなかった、他者と深くつながったことのなかった主人公ウォルターへのメッセージであると同時に、インターネットの発達によって人間同士の関係性が希薄になった21世紀の現代に生きる人々全てへ向けたメッセージでもある。そうやって考えると、90年近く前に書かれた小説、80年以上前に作られたその映画版をベースにしつつ、見事なくらいに現代性を纏った作品と言えるだろう。実に良く出来た古典のアップデートである。 もちろん、最先端のCG技術をフル稼働して描かれるウォルターの奇想天外な白日夢も大きな見どころ。アナログゆえ映像表現に限界のあった『虹を掴む男』の空想シーンと違って、デジタルを駆使した本作のそれには限界が全くない。文字通り何でもアリの異世界アドベンチャーが縦横無尽に展開する。また、映画の冒頭は無機質で整然としたモノトーンの映像で統一され、カメラもほとんど動くことがないのだが、しかしウォルターが外の世界へ踏み出すと同時にカメラも大胆に動き始め、色彩も次第に豊かとなっていく。この主人公の心理的な変化に合わせた演出スタイルの使い分けも面白く、その細部まで計算されたベン・スティラー監督の洗練された映像技法にも感心する。劇場公開時には批評家から高く評価され、興行的にも大成功を収めた本作だが、しかしアカデミー賞など賞レースで殆ど無視されてしまったのは惜しまれる。■ 『LIFE!/ライフ』© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation and TSG Entertainment Finance LLC. All rights reserved.