◆物語と社会批評性を継受する

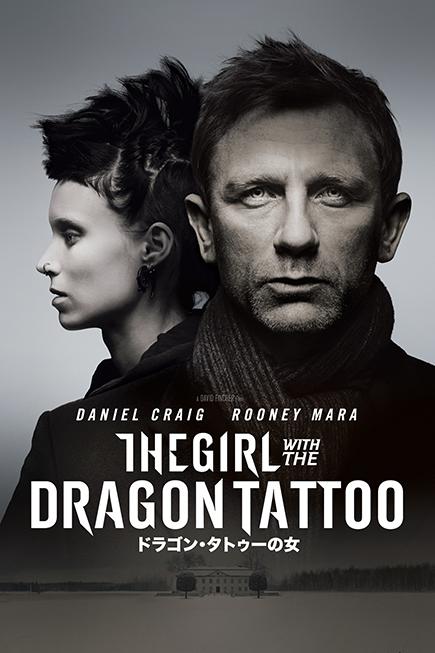

2011年に公開されたアメリカ映画『ドラゴン・タトゥーの女』は、スウェーデンの作家スティーグ・ラーソンによるベストセラー小説「ミレニアム」シリーズを、『セブン』(1995)『ソーシャル・ネットワーク』(2010)のデヴィッド・フィンチャーが新たに映画化した作品(以下「フィンチャー版」と記す)だ。既に同じ原作の映画『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』(2009/以下「スウェーデン版」)が存在する中での再映画化はさまざまなリスクを伴っていたが、フィンチャーは原作の骨格を忠実に守りつつも、独自の美学を通じて「再創造」と呼ぶべき成果を上げたのだ。

ストーリーは雑誌「ミレニアム」の発行責任者ミカエル・ブルムクヴィスト(ダニエル・クレイグ)が、大財閥ヴァンゲル家にまつわる失踪事件を調査するという出だしから始まる。40年前に行方不明となった姪のハリエットをめぐり、閉ざされた一族の屋敷に滞在することになった彼は、調査の過程でヴァンゲル家の暗い歴史や、連続殺人の影へと迫っていく。

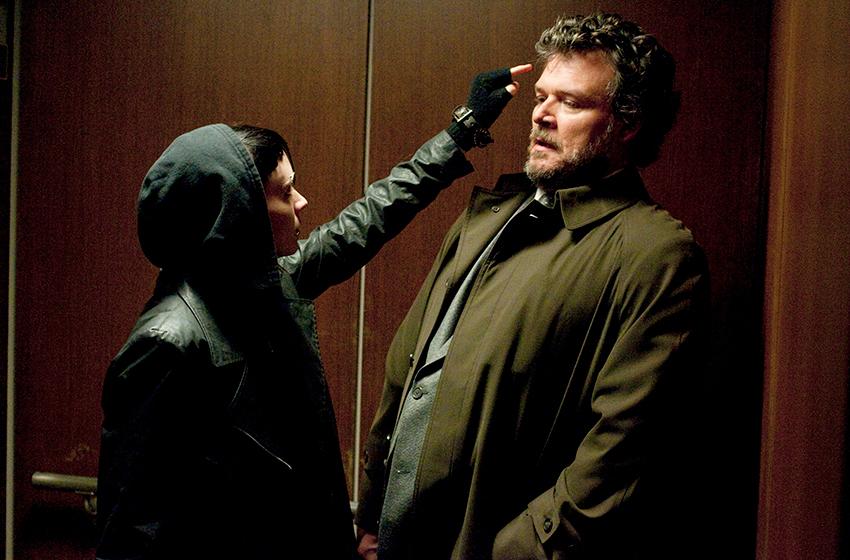

そんな捜索の過程で協力者として現れるのが、背中にドラゴンのタトゥーを背負った天才ハッカー、リスベット・サランデル(ルーニー・マーラ)だ。彼女は社会から逸脱した存在でありながらも、鋭い知能と強靭な意志を武器に、ミカエルとの奇妙な信頼関係を築いていく。

優秀なジャーナリストでもあったラーソンの小説は、単なる推理ミステリーにとどまらず、スウェーデン社会に巣食う女性差別や企業不正、そして右翼過激派の問題を暴き出す社会批評の書でもあった。フィンチャー版もその精神を受け継ぎ、雪深い北欧の風景は閉塞感を象徴し、物語に冷徹なサスペンスを加える。特に孤立した島の屋敷という舞台は、閉ざされた共同体に潜む暴力性を可視化させ、観客に社会的なテーマを強く突きつける。そしてジャーナリズムの使命や女性への暴力といった問題は、リスベットの存在を通してより鋭く提示される。彼女は被害者であると同時に、加害者に報復する主体であり、男性中心社会に対するアンチテーゼそのものなのだ。

◆キャラクター造形とビジュアル表現

フィンチャー版のリスベットは、ルーニー・マーラの徹底した役作りにより、オーディエンスに強烈なまでに印象付けられていく。特殊メイクに頼らず実際にピアスを装着し、肉体そのものを役に変貌させることで、彼女はリスベットの痛みや孤独、そして怒りを生々しく表現したのだ。そしてパンクな装いは単なるファッションにとどまらず、社会への抵抗の象徴として力強く機能している。彼女は正義の化身ではなく、矛盾と傷を抱えた人間として描かれることで普遍化し、観る者の共感を呼ぶのだ。

またリスベットは、ミカエルとの関係性も重要な要素として併せ持っている。倫理的で冷静なジャーナリストであるミカエルと、社会からはみ出した破天荒なハッカーであるリスベット。両者の対比は物語に緊張感を与え、協働の過程で生まれる信頼が、サスペンスを越境した人間ドラマを築き上げていく。フィンチャー版ではこの関係性が繊細に描かれ、観客に深い余韻を残す。そして最後にかかる「イズ・ユア・ラヴ・ストロング・イナフ?」(リドリー・スコット監督による『レジェンド/光と闇の伝説』(1986)米公開版のエンディングとして有名)のカバーは、彼女のミカエルへの思いを代弁する。

あなたの愛は、海の岩のように強いの?

わたしは求めすぎなのでしょうかー。

映像面では、フィンチャーが得意とする冷徹な画作りが、このようなミステリアスで哀しい物語を支える。暗色を基調とした画面設計、緻密な構図、そして色彩の徹底的な管理によって、観客は常に居心地の悪さを覚える。それは同時に、真相を追う緊張感へと没入させるギミックでもある。オープニングで用いられた、トレント・レズナーとアティカス・ロスによる「移民の歌」のカバーをバックに、タールで全てが覆われていくタイトルシークエンス(担当は後に『デッドプール』(2016)で監督デビューするティム・ミラーとBlur Studio)は、その不穏な世界観をダイレクトに提示する。

なにより特記すべきは、映像が単なる美的表現ではなく、物語の精神とリンクしている点だ。例えばリスベットのクローズアップは悲しみを誇張するのではなく、冷たい解像感によって別の感情へと訴えていく。また雪景と屋内の色温度の対比は、歴史とトラウマの二項対立を象徴するものだ。フィンチャーはビジュアルそのものを論理の延長として用い、観客を心理的に操作しているのである。

◆撮影技術とフィンチャーの哲学

そんなフィンチャー版を視覚的に成立させたのは、撮影監督であるジェフ・クローネンウェスのはたらきによるといって過言ではない。使用カメラはRED One MXとRED Epic。Epicの5K収録をベースとし、4K仕上げにすることで、後のポストプロダクションでのリフレーミングやスタビライズに耐えうる設計がなされていた。これはフィンチャーの「24fpsレベルでのPhotoshop」という持論を体現するワークフローである。つまり撮りきりではなく、多数のテイクを重ねたうえでショットを厳選し、後に微細な合成をおこない、俳優の目線や言葉を統合して一つの最適解としてのショットを作り上げていく。そんな映画制作そのものが、作中の調査プロセスと同型をなしているといえる。

またレンズは歪みが少なく高解像を得られるZeiss Master Primeを用い、冷淡な観察者の視線を実現している。加えて照明は低照度で設計され、肌はキーより一段落として血色を抑える。また雪景の反射光や、室内のタングステン光を意図的に対置させることで、北欧の自然と人間社会の軋みを視覚的にあらわした。特にヴァンゲル家の屋敷では、窓外の雪の白と室内の黄が衝突し、それが歴史に縛られる一族の暗さを暗喩している。

シーンごとの光の設計も緻密で、リスベットの部屋はモニター光や蛍光灯をそのまま活かし、鈍い冷気を画面に定着させている。マルティン・ヴァンゲル(ステラン・スカルスガルド)の地下室では、色温度を中庸に保つことで、血の赤や金属の反射を過剰に演出せず、むしろ抑制された冷淡さで恐怖を増幅させている。これは観客に「感情的な恐怖」ではなく「制度的な暴力の冷酷さ」を伝える表現であり、フィンチャーらしい残酷さの描き方といえるだろう。

こうした技術的な設計は、北欧ノワールの文脈を踏まえながらも、フィンチャーならではの哲学を付与している。寒色の自然光と制度的な暴力というテーマはそのままに、ジェンダーの力学を先鋭化し、視覚的な言語でリスベットの位置づけを表象する。わずかに外された構図、中心からのずれは、彼女が社会の枠に収まらない存在であることを示す視覚的な符号だ。

『ドラゴン・タトゥーの女』は、こうしてノワールミステリーの枠組みを借りながら、フィンチャーが撮影からポストプロダクションに至るまでを精密に再構築し、物語のテーマと制作プロセスが同型をなす点で独自性を放つ。リスベットがシステムの隙間から真実を構成するように、フィンチャーもまた撮影後のショットを再配列し、冷徹でありながらも強烈なリアリティを獲得する。そこに我々は、映画の内容とと視覚的美学の結節点を覚えるのだ。

本作は興行的な大ヒットには至らなかったものの、批評面では高く評価された。米アカデミー賞では編集賞を受賞し、撮影賞や主演女優賞にもノミネート。特にマーラの演技は絶賛され、リスベット像を新たな次元へと引き上げた。以後の続編(2018年公開の『蜘蛛の巣を払う女』)で別の女優が演じることになっても、その存在感は依然として鮮烈である。■

『ドラゴン・タトゥーの女』© 2011 Columbia Pictures Industries, Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

『ドラゴン・タトゥーの女』© 2011 Columbia Pictures Industries, Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.