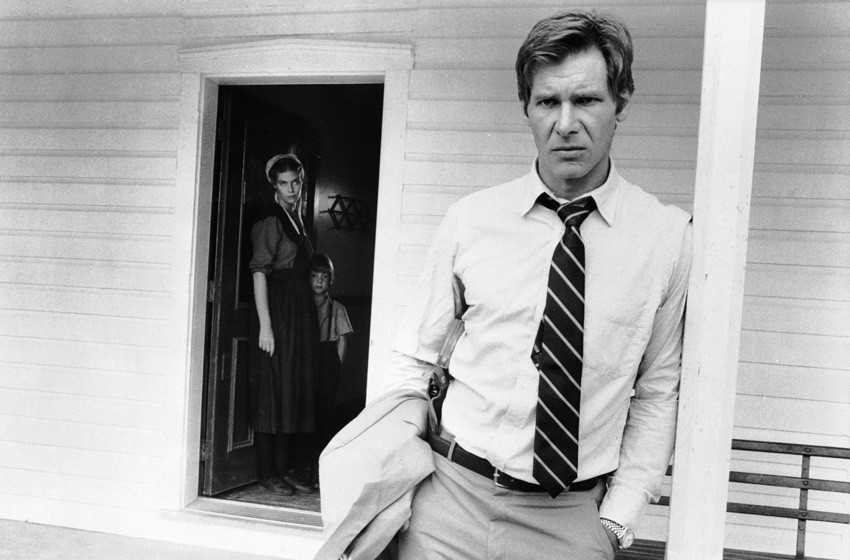

本作『刑事ジョン・ブック/目撃者』(1985)が公開された頃、主演のハリソン・フォードは、TOPクラスの人気スター。『スター・ウォーズ』シリーズ(77~)のハン・ソロ役、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(81)に始まる「インディ・ジョーンズ」シリーズで、アクションスターとして確固たる地位を築いていた。

そんなフォードが刑事役と聞けば、当時の映画ファンは皆、もちろんアクション映画だろうと思い込む。原題の「WITNESS=目撃者」に、「刑事ジョン・ブック」とカブせた邦題も、『ブリット』(68)や『ダーティハリー』(71)といった、主人公の名前をタイトルにした、代表的な“刑事アクション”を連想させた。

しかし、そんなつもりで本作に臨んだ者は、何とも驚くべき肩透かしを喰らった。しかしそれは、期待外れだったという意味では、決してない…。

***

アメリカ・ペンシルバニア州の田舎の村落から、夫を亡くして間もない未亡人のレイチェルが、8歳のひとり息子サミュエルを連れ、旅に出る。目的地は、姉の住むボストン。

質素を旨とした2人の服装は、乗り継ぎで降りたフィラデルフィアの駅では、明らかに周囲から浮いていた。そしてすれ違う者から、囁かれる。

「あの人たち、アーミッシュよ」

母子は、俗世との接触を断ち、独自のコミュニティで古の生活様式を守る、キリスト教の一派アーミッシュに属する者だった。

サミュエルは、公衆電話やエスカレーターなど、初めて見る文明の利器に驚きを覚える。しかし彼を最も驚かせたのは、トイレで偶然目撃した、殺人事件の顛末。殺されたのは、私服警官だった。

捜査の担当になったジョン・ブック刑事は、母子を強引に引き留め、協力させる。そしてサミュエルが目撃した殺人犯が、麻薬課のマクフィー刑事であることが判明する。

ブックは上司のシェイファーにその旨を報告し、極秘に捜査を進めることに。しかしその直後、マクフィーから銃撃を受ける。

上司もグルだと気付いたブックは、アーミッシュの母子も危険であると察知。重傷の身を押して、車で2人の住む村落まで送り届ける。

そこでブックは意識を失い、レイチェルの介抱を受ける。そしてそのまま、素朴なアーミッシュの生活の中に、身を潜める。

穏やかな日々が続き、ブックとレイチェルは、惹かれ合うものを感じ始める。しかし、一線は越えられない。それはこれまで培ってきた日常を、すべて捨てねばならなくなるからだ。

その一方で、シェイファーとマクフィー一味の執拗な追跡の手が、ブックたちに迫ってくる…。

***

実在の宗派ながら、それまで多くの者にとっては未知の存在だった“アーミッシュ”が、本作の展開の肝となる。観客はハリソン・フォードが演じるジョン・ブックと共に、知られざる世界へと導かれる。

銃と暴力が蔓延る大都市で、刑事を務めてきたブック。“アーミッシュ”の社会は、彼が身を置いてきた場所とは、まさに正反対の異文化である。

厳しい戒律によって、18世紀以降の文明を拒否。農耕と牧畜による自給自足を旨として、車もテレビも電話も、ひとを傷つける武器もない。酒や煙草、更には快楽を目的としたセックスも禁忌である。そんな「絶対禁欲主義」の共同体で生まれ育ってきたレイチェルとブックの恋模様は、暫しプラトニックで、切ないものとなる。

本作はクライマックスでの悪徳警官グループとの対決など、アクションシーンが皆無というわけではない。しかしそれまでのフォード主演作とは、明らかに趣を異にした。

当時のフォードが、『スター・ウォーズ』『インディ・ジョーンズ』の2大シリーズで、TOPクラスの人気スターだったことは、先に記した。しかし逆に言ってしまえば、ルーカス印・スピルバーグ印限定。それ以外のヒットを持たないスターでもあった。

他の主演作は軒並み、興行的にも批評的にも、成功と言えるものはなかった。今ではSF映画史に残る名作の誉れ高い『ブレードランナー』(82)も、例外ではない。その頃の評価は、マニアックな人気がある、1本の“カルト映画”に過ぎなかったのである。

そんなフォードにとって本作は、2大シリーズ以外で、初の大ヒットとなった。また彼の現在に至る長いキャリアの中で、ただ一回だけアカデミー賞(主演男優賞)にノミネートされる作品となったのである。

プロデューサーのエドワード・S・フェルドマンが、本作の主演として、フォードに白羽の矢を立てたのは、脚本を読んだ際に、ゲイリー・クーパーがクエーカー教徒を演じる、南北戦争映画『友情ある説得』(56)を思い出したのが、きっかけだった。

クエーカー風の服装をしたクーパーを想起して、~現代俳優の中で、この手の服を着るとクーパーと同じくらい似合わなくて、滑稽に見えるのは誰だろう?~と考えた。即座に頭に浮かんだのが、フォードだったという。

オファーを受けたフォードは、脚本を読んですぐに気に入り、出演を決めた。後に脚本家に対して、フォードはその時のことをこんな風に語っている。

「この作品には、90点くらいつけてもいいと思った。私が初めて読んだ時に90点もつける脚本というのは滅多にない…」

製作会社もパラマウントに決まり、次は監督探し。いわゆるハリウッド的な監督に委ねてしまえば、“アーミッシュ”が、よくある“刑事アクション”の単なる舞台装置になりかねない。

未知の異文化と関わっていく中で、主人公が変わっていく様を、きちんと捉えることが出来る。そんな監督としてフェルドマンが第一候補に考えたのが、『ピクニックatハンギング・ロック』(75)や『誓い』(81)『危険な年』(82)などで、オーストラリアの俊英と評判を取っていた、ピーター・ウィアーだった。

しかしその時のウィアーは、初のアメリカ映画として、ポール・セローの小説「モスキート・コースト」映画化の準備中。そのためフェルドマンは彼の起用を、一旦断念せざるを得なかった。

その後半年かけて監督探しを行うも、いずれも不調に終わったタイミングで、僥倖が訪れる。「モスキート・コースト」が資金難のため製作中止になり、ウィアーのスケジュールが空いたのだ。

オーストラリアに戻っていたウィアーは、届いた本作の脚本を読むと、フェルドマンのオファーにOKを出した。通常2年ほどを作品の準備期間に当てるウィアーだが、その時点で撮影までには、僅か10週ほどの時間しかなかった。それでも本作を引き受けたのは、“アーミッシュ”の存在に惹かれるものを感じたからだ。

その時点ではまだ暴力過多だった脚本を、ブラッシュアップ。ラブストーリーであり倫理観を扱うドラマという要素を、より強く打ち出すことにした。

フォードとウィアーは、準備期間の初対面からウマが合い、信頼関係が築けたという。ヒロインにケリー・マクギリスが候補に上がった際、「ほぼ新人」だった彼女の起用に難色を示したフォードだったが、「僕を信用できないなら、君はこの映画をやるべきじゃない」と断固とした態度を示すウィアーに、あっさりと翻意するほどだった。

フォードは本物の警官と共に夜のパトロールに出るなどの役作りを行い、“アーミッシュ”に関するリサーチは、ウィアーとマクギリスに任せた。自分は“アーミッシュ”については役柄同様、「…無知なままでいるよう…」細心の注意を払ったのだという。

それに対してマクギリスは、女優ということは隠して、“アーミッシュ”の家族と共に暮らすなどしたという

いざ撮影に入っても、フォードとウィアーは、良好な関係を保った。ウィアーはフォードに、その時々で最高の演技、即ち“即興”を望み、フォードはそれに応えた。

本作の中で特に有名なのは、村落の“アーミッシュ”が総出で、新婚夫婦のための納屋を建てるシーン。実際に大工として生計を立てていた時代がある、フォードが見事な腕を披露する。

一方で、最もロマンティックなシーンと言えるのが、カーラジオから流れるポップスで、フォードとマクギリスがスローなダンスを踊るところ。ここで流れる、サム・クックの「ワンダフル・ワールド」を選曲したのも、フォードである。

「ピーターは、私に、生理的な解釈ではなく、知的に解釈できるようにしてくれた。…それまでの監督との関係よりも、もっと私に対して影響力を持っていた」

「彼(フォード)は好きにならずにいられない男だ。…強くて無口な、ハリウッド映画の伝統的なヒーローのような気がするよ」

こう語り合う2人は、まさに名コンビであった。この信頼関係があったからこそ、本作が世評も高い大ヒット作となったのは、疑うべくもない。

とはいえ、好事魔多しである。

ウィアーはアメリカで初めて取り組んだ本作で大成功を収めた後、念願の『モスキート・コースト』に改めて取り組む。主演は本作に引き続き、ハリソン・フォード。

この現場でも、互いへのリスペクトは失われなかった。しかし86年に完成し公開された作品が、本作のように観客と批評家から好意を以て迎えられることは、残念ながらなかったのである。

フォードは、ウィアーと組んだ2作品を、俳優生活で最高の体験だったと、後々まで語っている。しかし『モスキート・コースト』の失敗(!?)が災いしてか、その後2人のコンビ作は作られていない。これは至極、残念ことのように思える。

さて話を『…目撃者』に戻せば、本作の成功は“アーミッシュ”の文化に対する大衆の興味を喚起して、そのコミュニティ周辺には観光ブームが押し寄せた。本作内にも登場するが、それ以上に“アーミッシュ”に傍若無人な振舞いやからかうようなマネをする観光客が後を絶たなくなって、問題化したという。

個人的な想い出を言えば、本作を観た時に不思議に思ったことがある。先にも挙げたシーンであるが、「絶対禁欲主義」で踊ることも禁じられている筈のコミュニティなのに、レイチェルが、ジョン・ブックのダンスの誘いに、軽やかに応じられたこと。

実はその疑問は、本作初見から四半世紀近く経って、「松嶋×町山/未公開映画を観るTV」というテレビ番組に、構成として関わることによって氷解した。2009年から11年に掛けてTOKYO MXなどで放送されたこの番組は、アメリカの知られざる一面を伝える日本未公開のドキュメンタリー映画を、映画評論家の町山智浩氏のガイドによって紹介するというもの。

その中の『DEVIL'S PLAYGROUND』(02)という作品で、“アーミッシュ”が16歳になった時から1年間の“ルムシュプリンガ”という期間が、題材として取り上げられていた。この期間は何と、「絶対禁欲主義」とは真逆に、酒、煙草、ドラッグ、セックス等々、彼ら彼女らにとってすべての禁忌が、やり放題なのである。

これは、洗礼を受けて一生戒律に従って生きるか、それとも、教会を離れて俗世に入るかを決めるための準備期間。フリーな世界で奔放な1年間を過ごした上で、自分の一生を決めるというわけだ。

俗世に入ると、家族との縁は一生断ち切られて、二度と会えなくなる。加えて、遊び放題と言っても、所詮はアメリカの田舎町での枠内。1年も経つと、やりたいこともやり尽くす。結局は、進学や就職などに希望を見出した者など以外の9割は、“アーミッシュ”の世界へと戻っていくという。

この作品には相当な驚きを感じ、同時に、『…目撃者』のことを、思い出した。そうか、あのレイチェルも、ダンスはおろか、酒、煙草、ドラッグ、セックス漬けの奔放な1年間を過ごしたのか。なるほど~と。

本作から受けた感慨を台無しにしかねないエピソードだが、ご容赦を戴き、この稿の〆としたい。■

『刑事ジョン・ブック/目撃者』TM & Copyright © 2021 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.