ザ・シネマ 松崎まこと

-

COLUMN/コラム2018.09.11

『アニマル・ハウス』で輝いた、2人の“ジョン”の顛末

1962年のアメリカを舞台にした作品として有名なのは、“青春群像劇”の『アメリカン・グラフィティ』(1973)。若きジョージ・ルーカスが監督・脚本を手掛け、このジャンルの金字塔となった名作である。 しかし62年が舞台と言えばもう1本、忘れてはならない“青春群像劇”がある。それがこの、『アニマル・ハウス』だ。 本作の主な舞台は、アメリカ北東部に在る、「フェーバー大学」。主役は、学内でサイテー最悪の社交クラブ、「デルタハウス」のメンバーである。飲んだくれや女たらし、暴走バイカー等々、トラブルメーカーだらけ。彼らを憎悪する大学当局は、学内最高のエリート集団「オメガハウス」を焚き付け、「デルタ」追放に乗り出す。 それにも拘わらず、飽きることなく乱痴気騒ぎを繰り返す「デルタ」の面々。遂には全員退学となるが、一矢報いることを決意し、大学の在る町の祭典で行われるパレードを標的に、大逆襲作戦を展開する。 そんな内容の『アニマル・ハウス』は、まだ無名の若手俳優を大挙出演させる、低予算コメディという方法論を確立した作品である。同様なパターンで製作された、『ポーキーズ』(1982~85)や『ポリスアカデミー』(1984~94)などの、“おバカコメディ”シリーズの先駆け的存在と言える。「デルタ」の面々が、「オメガ」のような、エリートや差別主義者たちへの“反骨心”をベースに大破壊を行う辺り、凡百の“おバカコメディ”とは、一線を画すのだが。 「デルタ」の面々がパレードを壮大にぶっ壊した後に訪れる終幕は、『アメリカン・グラフィティ』のパロディ。『アメリカン・グラフィティ』では、主要登場人物4人のその後の人生が、「作家となって現在はカナダに住む」「ベトナム戦争で行方不明」といったように、顔写真と字幕で紹介される。『アニマル・ハウス』では、「デルタ」「オメガ」の主要キャラ12人の行く末が、ストップモーションと字幕で語られる。具体的な内容は、是非本編で確認して欲しい。 では、当時無名の若手俳優だった出演者たちの、リアルな“その後”は? 『アマデウス』(1984)のモーツァルト役でアカデミー賞候補になったトム・ハルス、TVドラマの監督・出演者として活動を続けるティム・マシソン、『インディ・ジョーンズ』シリーズ(1981~2008)で2度ヒロインを務めたカレン・アレン等々がいるが、出世頭と言えるのは、個性的な悪役などで現在も活躍する、ケヴィン・ベーコンか。因みにスクリーンデビューだった本作でも、ベーコンは仇役「オメガ」の一員である。 こうした俳優陣の“その後”を思いながらの鑑賞も、40年前に製作された本作の楽しみ方の一つである。しかしその一方で改めて注目したいのは、本作を輝かせた2人の“ジョン”の、大いなる“才能”である。 当時はまだ20代だった、主演のジョン・ベルーシ、そして監督のジョン・ランディス。進む道次第では、80年代以降のアメリカ映画シーンをリードし、「ハリウッドの王」になる可能性さえ感じさせた2人である。 ジョン・べルーシは本作出演時、すでにTVバラエティ「サタデー・ナイト・ライブ」(1975~)の人気者だったが、スクリーンで最初にその才を発揮したと言えるのは、この『アニマル・ハウス』。「デルタ」の古参メンバー、ブルタスキ―役で“主演”にクレジットされているものの、実際はストーリー展開とは直接関係のないところで、身勝手なまでに単独で暴れまわっている。 眉毛ピクピクに代表される顔芸、下品且つ豪快な喰いっぷり飲みっぷり、そして突発的に爆発させる破壊衝動の凄まじさ。本作の作品世界の中でベルーシの個性を生かす最良の方法を採った、ジョン・ランディスの演出もまた、冴え渡っている。 そんなベルーシの個性を、やはり『アニマル・ハウス』のような形で活かそうとした監督が、もう1人。ベルーシの次なる出演作『1941』(1979)の、スティーヴン・スピルバーグである。戦争スペクタクルコメディの『1941』でベルーシが演じた戦闘機パイロットは、ブルタスキ―と同じく、独り暴れては、壮絶な破壊を繰り広げる。 しかしながら『1941』は、稀代のヒットメーカーであるスピルバーグのフィルモグラフィーでは、TOPランクの失敗作。天才スピルバーグも、本格的なコメディは不得手だったようで、全編でギャグが滑りまくり。ベルーシも、空回りの感が強い。 それに比べ、べルーシの個性を最高に輝かせるのは、やはりジョン・ランディスだった。『アニマル・ハウス』の2年後、ランディス×べルーシの再タッグ作となったのが、かの『ブルース・ブラザース』(1980)。この作品では、タイトルロールのミュージシャン兄弟を演じるベルーシとダン・エイクロイドの、抜群のコンビネーションをベースにしながら、ベルーシの突発的な爆発力・破壊力を、十二分に活用している。 結果として、『ブルース・ブラザース』も大ヒット。ランディス×ベルーシ、2人の未来は、ただただ明るいものと思われた。 ところが、運命は暗転する。ベルーシはその後、『ネイバーズ』(1981)『Oh!べルーシ 絶体絶命』(1981)という、共に評判の芳しくない2本の作品に出演後、1982年3月に、薬物の過剰摂取で、33歳の生涯を閉じる。遺作『Oh!べルーシ 絶体絶命』の製作総指揮は、スピルバーグだった。 では、もう1人の“ジョン”の“その後”は!? 30代最初の作品であるホラーコメディ『狼男アメリカン』(1981)も好評を博したランディス。名実共に、ハリウッドのTOPランナーの1人に躍り出た。 そんなタイミングで取り組んだのが、『トワイライトゾーン/超次元の体験』(1983)。スピルバーグが呼びかけ、ランディス、ジョー・ダンテ、ジョージ・ミラーが参加。当時最注目の若手監督4人によって、オムニバス作品を製作するというプロジェクトだった。そしてこの作品が、ランディスの“その後”を大きく変えてしまう。 ランディス監督篇の撮影中に、アクシデントが発生。劇中に登場するヘリコプターが落下し、主役のヴィック・モローと子役2人が巻き込まれて死ぬという、大惨事となる。 『トワイライトゾーン』は、その後一部内容を変えて完成し、公開に至ったものの、ランディスの受けた精神的打撃は甚大なもので、その後の作品作りに大きく影を落とす。80年代中盤=30代半ばから、ランディスは長き低迷に入る。そして60代も終盤に差し掛かった現在まで、復活の兆しはない。 『アニマル・ハウス』で羽ばたき、「ハリウッドの王」になるかも知れなかった、2人の“ジョン”。そのキャリアの曲がり角には、なぜかスピルバーグが介在する。 もちろんスピルバーグに、悪意はあるまい。だが2人の“ジョン”が放った一瞬の光芒は、40年以上に渡ってTOPを走る “大王”スピルバーグが輝き続けるために、吸い込まれてしまったのかも知れない。いま『アニマル・ハウス』に触れると、ついついそんなことまで、考えてしまう…。◾️ © 1977 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 保存保存 保存保存 保存保存

-

COLUMN/コラム2018.09.20

映画『テラビシアにかける橋』は、30年越しの、母と息子の共作である

もしもあの出会いがなかったら、その後の人生、大きく違ったかも知れない。あの人とかけがえのない日々を送れたからこそ、自分の人生には明かりが灯った…。 どんな形であれ、そんな存在を得られたら、至極幸せである。たとえその出会いが、ほんの一時で過ぎ、悲しい別れが待ち受けていたとしても…。 児童文学の名作の映画化である『テラビシアにかける橋』だが、歳を重ねて、幾つかの出会いや別れを経た大人にとっては、そんなことを強く反芻させてくれる作品である。 この物語の主人公は、アメリカ・バージニア州の田舎町に住む小学校5年生の男の子、ジェス・アーロンズ。家では姉2人妹2人に挟まれ、父も母も何かと忙しく、十分には構ってもらえない損な役回り。学校では家の貧しさをいじめっ子にからかわれたりもして、鬱屈とした孤独な日々を送っていた。自らが想像した動物などの妄想を描いたスケッチを、見せる相手も居ない。 そんな時にジェスは、都会から転入してきた新しいクラスメートの女の子、レスリー・バークスと出会う。燐家の新しい住人でもあったレスリーを当初は疎ましく思い、ぎこちなく接すジェス。だが彼が描き溜めたスケッチをレスリーに見られて、しかも絶賛されたことから、2人の関係は変わっていく。 両親ともに作家で、都会的でボーイッシュな服装に身を包み、明るく前向きに見えるレスリー。しかしそんな彼女もまた、孤独な魂を抱えていた。 共鳴するものを感じた2人は、毎日のように家の近所の森へと分け入り、遊ぶようになる。お互い孤独だったが故に、豊かに広がった想像の翼を広げて。 そう!ここは巨人や魔法の動物が住む王国、“テラビシア”。そしてジェスとレスリーは、“テラビシア王国”の王と女王なのだ!! 偶然の結び付きで、友情を深めた2人。だがまるで、必然的な出会いだったかのようである。 『テラビシアにかける橋』が、児童文学の映画化であることは、先に書いた通り。そしてこの作品は、キャサリン・パターソンが書いた原作に、ほぼ忠実な映画化である。 アナソフィア・ロブが演じたレスリーが、少々美少女過ぎるきらいはあるものの、ジョシュ・ハッチャーソン演じるジェス同様、彼女も原作のレスリーのテイストをよく再現している。この2人の起用が、映画の成功に結び付いたのは、間違いあるまい。 映画化に当たって見落とせないポイントと言えるのが、製作・脚本に当たった、デヴィッド・パターソン。名字でわかる通り、原作者の身内、それも息子である。 ここで、1977年に出版された、原作の前書きを引用する。(この後は、映画の肝の部分のネタバレにもなるので、『テラビシアにかける橋』をこれから観ようという方には、鑑賞後に読むことをおススメする) 【この先ネタバレが含まれます。】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ デビッド・パターソンとリーサ・ヒルへ わたしはこの本を、息子のデビットのために書きました。しかし、デビッドはこれを読んだあと、仲よしだったリーサの名前もこのページに入れてほしいといいます。わたしは、ふたりにこの本をささげます。 キャサリン・パターソン 『テラビシアにかける橋』では、かけがえのない親友同士になったジェスとレスリーに、突然の悲劇が襲う。レスリー同様、ジェスの才能を認めてくれた憧れの先生から誘われ、ジェスが遠出したその日。ひとり森に出掛けたレスリーが、事故のため命を落としてしまうのである。 このエピソードは、デヴィッドの仲よしのガールフレンドだった、リーサの身に起こったことがベースとなっている。彼女は家族と出掛けた海で、雷に打たれて亡くなってしまったのだ。 原作者のキャサリンは、大切な友を亡くしてしまった息子に、リーサの死の意味、そしてそれをどう乗り越えていくかを教えるために、『テラビシア…』を書いたのである。 『テラビシア…』が出版された直後、多くの子どもたちから、「なぜレスリーを死なせたの?」という質問や非難が多く寄せられたという。しかし、現実にあった悲しい事件の衝撃から、息子を守るために書かれた作品である以上、それは避け難い展開だったのである。 そしてレスリーの死を悲しみ非難した多くの子ども達も、大人になっていく中で、きっと知ったであろう。人生に別れは付き物で、それはどうにもならない。だが亡くしてしまった者も、その者がくれた想いや温もりを大切にすれば、きっと自分の中で生き続けることを。『テラビシア…』は、児童文学の不朽の名作に、なるべくしてなったのだ。 デヴィッド・パターソンは、母が自分のために書いた物語を、30年の時を経て、自ら脚本化して製作したわけである。この時代には、1977年には映像化が難しかった、ジェスとレスリーの想像の世界“テラビシア王国”も、VFXの力で更にイマジネーションの膨らんだ世界に描けるようになっていた。 映画となった『テラビシアにかける橋』は、時空を超えた、母と息子の壮大なる共作である。それによって、より深い感動を呼ぶ作品になったとも言える。 因みに私がこの作品と出会ったのも、まったくの偶然だったが、今となっては運命の糸に操られた必然としか思えない。 2007年夏、旅行帰りの国際線の中で、何の予備知識もなく選択した映画が、『テラビシア…』だった。半ば眠りながら、客席の小さなモニターに相対していたのだが、途中からぐっと引き込まれ、終幕では滂沱の涙であった。そしてそのまま半眠りだった序盤の展開を確認するために、すぐに再鑑賞。そしてまたダダ泣きを繰り返した。 この時期は、『テラビシアにかける橋』のアメリカ公開から半年ほど経った頃だが、日本公開予定などは、はっきりとわからなかった。当時の私はまだ、仕事の軸が映画ではなかったので、作品の行方が気になりながらも、煩雑な日常を送る中で、“テラビシア王国”の思い出も、徐々に遠ざかっていった。 年が明けて2008年、ある映画のマスコミ試写へと出掛けた。行き先の試写室は、某映画学校の中に在ったが、そこは2つのスクリーンを構えていた。到着して隣のスクリーンで掛かる作品を見ると、何と『テラビシアにかける橋』!ああ、ちゃんと日本公開するんだ。良かった~などと思うと同時に、当初のお目当ての作品はブッチして、この作品の鑑賞へと切り替えた。スクリーンで初めて対峙する『テラビシア…』に、私の興趣は更に盛り立てられ、涙も枯れんばかりとなった。 その後劇場公開を経て、DVDソフト化と同時に購入。折に触れてリピートしてきたが、初鑑賞から11年を経て、いま“映画活動家”として、このコラムを書いている。 11年前の偶然を思い出しながら、ただ感無量である。◾️

-

COLUMN/コラム2018.10.12

『ヘルハウス』“オカルト映画ブーム”から45年後の楽しみ方。

呪われた幽霊屋敷の怪異を描く『ヘルハウス』は、1974年9月に日本で劇場公開されている。そしてこの公開のタイミング故に、“オカルト映画ブーム”の文脈で語られることが多い作品となった。 幽霊譚やモンスター、魔女・悪魔など、科学では割り切れない不可思議な超常現象をモチーフやテーマにした作品は、映画の草創期から、繰り返し製作されてきた。ではこのジャンルが、“オカルト映画”と呼ばれるようになったのは、いつ頃からだったのか? その嚆矢として度々取り上げられる作品に、ロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)がある。しかし巷で“オカルト映画”という言葉が浸透したのは、やはりウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』(1973)以降であろう。少女に取り憑いた悪霊パズズとカソリックの神父の対決を描いて、世界的な大ヒットとなったこの作品は、“オカルト映画ブーム”のまさに立役者となった。 後続の作品の中には、『オーメン』(1976)や『シャイニング』(1980)『ポルターガイスト』(1982)等々の優れものもあった。しかし一方で、“エクソシストもの”とでも言うべき、オリジナリティに欠けるエピゴーネンも、数多登場することとなる。 さて話は戻って、ここで本題の『ヘルハウス』である。『エクソシスト』の日本公開が、1974年の7月。そして冒頭で記した通り、その大ヒットの余波がある、2か月後の9月に、『ヘルハウス』は公開された。 当初は原題(The Legend of Hell House)をおどろおどろしく直訳した『地獄邸の伝説』という邦題が決まっていたが、急遽原題の一部をピックアップした英語タイトルへとチェンジ!本作の宣伝関係者が『エクソシスト』の大ヒットにあやかろうと、「同じカタカナ五文字の『ヘルハウス』で行け~!」となった結果であろうことは、まったくもって想像に難くない。 そんな経緯もあって、まるで“ブーム”に便乗して、製作・公開されたかのような印象さえある、『ヘルハウス』。しかし“エクソシストもの”のような作品群とは、明らかに一線を画す作品なのである。 『ヘルハウス』の原作・脚本を担当したのは、リチャード・マシスン(1926~2013)。小説家としては、1950年24歳の時にデビューし、現在までに3度映画化された「アイ・アム・レジェンド」(1954)や、「縮みゆく人間」(1957)「奇蹟の輝き」(1978)などSFホラーやファンタジーの名作をものしている。更にはウエスタンやノンフィクションまで、長年に渡ってジャンルを横断する活躍を見せた。 脚本家としても、TVシリーズの「トワイライト・ゾーン」(1959~64)、エドガー・アラン・ポー原作の映画化作品『アッシャー家の惨劇』(1960)『恐怖の振子』(1961)などをはじめ、数多くの映画、TVドラマを手掛けている。 自らの小説を脚色した作品を挙げても、スピルバーグの出世作『激突!』(1971)や、『ある日どこかで』(1980)など、名作・話題作のタイトルが、次々に挙がる。 マシスンは、モダンホラー小説の巨匠・スティーヴン・キングが「私がいまここにいるのはマシスンのおかげだ」と語るような、偉大な存在なのである。そして『ヘルハウス』の原作「地獄の家」(1971)は、彼の手掛けた数々の長編小説の中でも、「最高傑作」と評されることが多い作品なのだ。 この作品に先駆けてマシスンは、霊能力者や超能力者など“サイキック”の歴史を描く、長編小説やTVシリーズなどに挑むものの、頓挫して未完に終わっている。しかしその際に長期に渡るリサーチから、超能力や心霊現象などに関する膨大な知識を得た。そしてそれが、『ヘルハウス』へと注ぎ込まれている。 物語の舞台は、エメリック・ベラスコという富豪が建てた巨大な屋敷、通称“ベラスコハウス”。変態的サディストだったベラスコによって、ここを訪れた多くの者がマインドコントロールされ、乱交や近親相姦、獣姦など痴態を繰り広げた果てに、命を落とした。そしてベラスコ自身も、行方不明となる。 その後“ベラスコハウス”に関しては、2度に渡って科学者や霊能者から成る調査団が送り込まれるも、そのほとんどが命を落とすか正気を失うこととなった。そして本作は、2度目から30年の月日を経て行われることとなった、3度目の調査の顛末を描く。 そのメンバーは、物理学者とその妻、若き女性霊能力者、そして30年前の調査でただ一人生き残った、男性霊能力者の4人。 女性霊能力者は、ベラスコの息子と称する霊と交信し、その魂を屋敷の魔力から解き放とうと力を尽くす。一方で、霊の存在など信じない物理学者は、屋敷やそこに居る者たちに異変をもたらすのは、電磁力のようなエネルギーだと分析し、自らが開発した機械で消滅させようと試みる…。 映画版『ヘルハウス』は、原作にほぼ忠実な展開だが、大きな変更点がある。原作ではアメリカのメイン州に位置したベラスコハウスが、映画ではイギリスに移されている。 幽霊屋敷の怪異譚と言えば、アメリカよりもイギリスの方がやはりしっくりくる。そして監督のジョン・ハフは、1950年代からクラシックホラーを数々世に送り出してきた、イギリスのハマープロのテイストが滲み出るように、演出や画面のルックに趣向を凝らしたという。 ハマープロ仕立てのクラシックな幽霊屋敷に、科学者が西洋合理主義で挑むあたり、1973年、アメリカン・ニューシネマ全盛期ならではの“ホラー映画”とも言える。またこの作品の原作が、スティーブン・キングの『シャイニング』など、後の“モダンホラー”の先駆け的な存在となったことを考えると、映画『ヘルハウス』は、“モダンホラー”とイギリス流“クラシックホラー”のハイブリッドとも言える。 さてこの作品、2018年の今、もう一点大きな見どころがある。それは、良く言えば「渋い」、悪く言えば「地味」な、70年代キャスティング。 物理学者夫妻のクライヴ・レヴィルとゲイル・ハニカット、女性霊能者役のパメラ・フランクリン、そして男性霊能力者役のロディ・マクドウォール。中でもロディ・マクドウォールは、『ヘルハウス』での役どころが、彼のキャリアと重なるのが、大変興味深い。 ロディは、1928年生まれ。ジョン・フォード監督の名作『わが谷は緑なりき』(1941)での主演級の役どころなど、“天才子役”として数多くの映画に出演した。『名犬ラッシーの家路』(1943)で共演以来、エリザベス・テイラーの親友であったことも有名だ。 そんな彼も、子役を卒業する頃から低迷。やむなくハリウッドから離れ、その後ブロードウェイでキャリアを積み、30代になってから映画界へと戻った。それからは主に大作映画で脇を固めていたが、アラフォーの頃に大ヒットシリーズに主演級で出演する。『猿の惑星』シリーズ(1968~73)である。ご存知の方が多いと思うが、このシリーズでのロディは、特殊メイクでチンパンジーになり切っており、自分の顔は一切出ない。 そんなシリーズが終了するタイミングに、顔出しで主演したのが、この『ヘルハウス』なのである。そして本作でのロディの役どころは、30年前の調査での唯一の生き残りである、男性霊能力者フィッシャー。 フィッシャーは、30年前には十代中盤で、“天才少年霊能力者”と謳われる存在。しかし件の調査の際に、心身共に深く傷つき、その後世間から身を隠すように生きてきた。『ヘルハウス』は、そんな男が再チャレンジする話なのでもある。そして“ベラスコハウス”内でただ息を潜めて、「貝の殻に閉じ込もっていた」かのように見えたフィッシャーは、最後に大きな勝利を得る。 天才子役の時代から30年の歳月を経て、40代半ばにして本作に主演したロディ。キャスティングの際、作り手側にロディとフィッシャーを重ね合わせる意識がカケラもなかったとは、正直考えにくい。 本作から12年後、ロディは現代を舞台にした吸血鬼ホラーコメディ『フライトナイト』(1985)に出演する。大ヒットとなったこの作品でのロディの役どころは、気弱なヴァンパイアハンター、ピーター・ビンセント。当初はTV 番組の中だけの偽物のヴァンパイアハンターだったピーターだが、主人公の少年に救いを求められて、本物に成長する。 『ヘルハウス』でのフィッシャー役なしでは、考えにくいキャスティングである。そしてこのヴァンパイアハンターが当たり役となって、ロディは続編『フライトナイト2/バンパイヤの逆襲』(1988)にも再登場となった。 『ヘルハウス』の原作及び映画が、後の様々な作品に及ぼした影響なども考えながら観る。それもまた、本作の楽しみ方であろう。◾️

-

COLUMN/コラム2018.10.18

~昔々イタリアで~レオーネが夢見たもの 『ウエスタン』

セルジオ・レオーネ監督の『ウエスタン』の冒頭。荒野に佇む小さな駅に、悪党面のガンマンたちが現れる。演じるは、ハリウッド製B級西部劇の悪役として鳴らしたジャック・イーラムに、ジョン・フォード組常連の黒人俳優ウディ・ストロードら3人。老駅員に凄んでみせ、他の乗客を追い払うと、3人はそれぞれ己の位置を決めて、待ち伏せの態勢を取る。やがて列車が到着するも、降りる者はなく、拳銃を構えていた3人の緊張が、ふっと緩む。 ところがその時、どこからともなくハーモニカの音色が聞こえてくる。列車が走り出した線路の向こう側に、チャールズ・ブロンソンが演じる1人の男が立っている。やがて3人vs1人の間で、各々の拳銃が火を噴く瞬間が訪れる。…生き残ったのは、ハーモニカの男だけだった…。 レオーネ作品ならではの、エンニオ・モリコーネの旋律も聞こえてこないまま、14分30秒の長きに渡る、このオープニングに関しては、初公開時から厳しい意見が寄せられた。ここで端的な批判の例として挙げるのは、映画評論家の二階堂卓也氏の指摘。労作にして史料的価値も高い、二階堂氏の名著「マカロニアクション大全 剣と拳銃の鎮魂曲」(洋泉社 1999年初版刊行)の中で、次のように断じている。 「思わせぶり過多な演出と執拗なクロース・アップの手法にはいささか辟易させられた。この二つは冒頭から早くもエンエン……といった調子で表現される」「三人の無法者が駅からホームへ出るまでが実に長い」「…意味ありげで、実は何もない俳優たちの所作は頻繁に撮し出され、これには閉口せざるをえないのだ」 なるほど、“マカロニ・ウエスタン=イタリア製西部劇”を、1960年代中盤からリアルタイムで追ってきた筆者ならではの、正しき識見に思える。レオーネ監督が、『荒野の用心棒』(1964)『夕陽のガンマン』(1965)『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』(1966)の、いわゆる“ドル箱三部作”で確立して磨きを掛けた得意技を、「これでもか!」と押し付けてくる様に、ウンザリといったところか。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」というわけだ。 しかし私の場合、事情が違う。リアルタイムでスクリーン鑑賞したレオーネ作品は、彼の遺作となった『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(1984)のみ。他の作品は、彼がこの世を去った、1989年以降に初めて触れている。 原題が“Once Upon A Time In The West=昔々、西部で”という本作は、まず“マカロニ・ウエスタン”の世界を確立した、“ドル箱三部作”の総決算的な位置付けにある。それと同時に、『夕陽のギャングたち』(1971)『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』へと続く、ハリウッド資本が大々的に導入された、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”の第1作に当たる。 『ウエスタン』は、60年の生涯で10本に満たない監督作しか残せなかったレオーネが、それでも“巨匠”と言われるに値する風格を見せつけた作品と、私には映る。「過ぎたる」部分にこそ、レオーネの“円熟”そして“野心”が見えてくるのである。 些か“作家主義”が過ぎるという誹りを、免れないかも知れない。しかしレオーネが死してから、そのフィルモグラフィーを追うようになった者としては、決して間違った見方ではないだろう。 “マカロニ…”で名を成したレオーネが、終生憧れたアメリカへの想いを吐露したと言われる、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”。その第1作『ウエスタン』に籠められた“アメリカへの想い”は、実はレオーネ1人だけのものではない。 本作原案に、レオーネと共にクレジットされている、ベルナルド・ベルトルッチとダリオ・アルジェント。後にイタリア映画を代表する存在になる2人だが、当時は20代。ベルトルッチは、駆け出しの映画監督。アルジェントはまだ、映画ジャーナリストだった。 この2人が数か月の間、レオーネ邸に呼ばれては、『ウエスタン』のストーリーのガイドラインを組み立てていった。そんな2人はレオーネと同じく、ジョン・フォード監督作品を代表とする、ハリウッド製西部劇をこよなく愛していた。 レオーネは本作で目指していたものを、後に次のように語っている。 「アメリカの西部劇の伝統的な筋立て、道具立て、背景、そして個々の作品への言及―こういったものを使って、私なりのやり方で国民の創生の物語を作ってやろう、というのが基本アイデアだった。伝統に挑戦したかったんだ。ありふれたストーリーに昔ながらの登場人物たちを配しながら、偉大でロマンティックな大西部を消滅させようとするアメリカ史上最初の経済的大発展の中で、最後の瞬間を生きようとしていた時代のアメリカを再構築したかったんだよ」 『ウエスタン』は、オープニングの待ち伏せシーンが、『真昼の決闘』(1952)へのオマージュであるのをはじめ、様々な“西部劇映画”からの引用に満ちている。『アイアン・ホース』(1924)『シェーン』(1953)『追跡』(1947)『捜索者』(1956)『赤い矢』(1957)『大砂塵』(1954)『ウィンチェスター銃'73』(1950)『ワーロック』(1959)等々。こうした引用の中には、ベルトルッチがレオーネに気付かれぬ内に、イタズラ小僧のようにこっそりと潜り込ませたものもある。作品完成後に指摘されたレオーネは、激怒したという。 その上で『ウエスタン』には、3人にとってイタリア映画界の偉大な先達である、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『山猫』(1963)の影響を、強く見出せる。『山猫』は、時代の波に取り残されたイタリア南部の貴族階級が、北部から吹く革新の風によって、没落を決定づけられる物語。一方『ウエスタン』では、馬に乗り西部を開拓したガンマンたちが、鉄道によって財を成さんとする者たちに、居場所を追われていく。 『ウエスタン』キャストのトップにクレジットされるのは、クラウディア・カルディナーレ。『山猫』では、新しい時代の成金勢力者の娘役だった彼女に、本作では、都市部から西部に移り住み、最終的には根を張って生きていくことが提示される、高級娼婦出身のヒロインを演じさせている。これは当然、意識的なキャスティングであろう。 チュニジア出身のイタリア人女優カルディナーレがヒロインの物語で、西部の滅びゆく男たちを演じるのは、チャールズ・ブロンソン、ジェイソン・ロバーズ、そしてヘンリー・フォンダ。彼らはまさに、レオーネのアメリカへの憧れを体現したような俳優たち。特にブロンソンとフォンダのキャスティングは、レオーネにとっては数年来の念願だった。 ハーモニカを吹きつつ復讐を企てながら、ヒロインを支えるように立ち回る流れ者役のブロンソン。『荒野の七人』(1960)で彼を見初めたレオーネが、かつて『荒野の用心棒』(1964)の主役をオファーした経緯がある。しかし、元はイタリア語で書かれた脚本を、妙な英語で訳したものを渡されたブロンソンは、一読すると、にべもなく断った。 余談になるが、ここでブロンソンが『荒野の…』を受けていたら、クリント・イーストウッドに主役が行き着くことはなかった。そうなると、後の“ダーティハリー”にして、アカデミー賞監督であるイーストウッドの今日も、なかったかも知れない。 さて、そんな『荒野の…』主役に関しては、ブロンソンにオファーする前、レオーネが誰よりも出演を熱望した第1候補がいた。それが、名優ヘンリー・フォンダだった。 しかし『荒野の…』時には、まったく無名のイタリア人監督だったレオーネ。彼の想いはフォンダ本人まで届くことなく、そのエージェントから門前払いの憂き目に遭ってしまった。 そして“ドル箱三部作”でレオーネが名声を得た上で、改めての『ウエスタン』出演のオファー。フォンダはレオーネと面談し、未見だった“ドル箱三部作”を観た上で、首を縦に振った。その裏には、フォンダの友人で、『続・夕陽のガンマン…』の主要キャストだった、イーライ・ウォラックの尽力もあったという。 フォンダが『ウエスタン』で演じたのは、鉄道成金の手先になって、幼き子どもでも躊躇なく撃ち殺す、冷酷非情なガンマン。そしてヒロインのカルディナーレも、彼に犯されてしまう。『若き日のリンカーン』(1939)『荒野の決闘』(1946)などで清廉なイメージの強かったフォンダに、敢えて“悪役”をあてたのである。 フォンダは役作りのため、ヒゲをたくわえ、ブラウンのコンタクトレンズを入れて、ロケ地へと現れた。レオーネは直ちに、ヒゲを剃ってコンタクトも外すように、フォンダに命じた。レオーネの憧れた、ブルーの瞳のままのフォンダに“悪役”を演じさせることこそ、大西部が消滅していく様の象徴だったのかも知れない。 こうして理想のキャストを得た上で、ジョン・フォードの『駅馬車』(1939)などに登場する、アメリカ・モニュメントバレーでのロケも実現したレオーネ。2時間45分という長尺で、『ウエスタン』を完成させた。 興行の結果で言えば、フランスでの大ヒット以外は、ヨーロッパ各国で、“ドル箱三部作”の興行収入を下回る結果に。更にはアメリカでは、その長さを嫌ったスタジオ側によって、20分のカットが行われて作品のリズムが狂わされた上に、観客がフォンダの悪役に抵抗を覚えたせいもあってか、惨憺たる成績に終わった。 こうした流れは、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”を通じてのものとなり(遺作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』では、もっと悲惨な短縮&再編集が行われた)、レオーネが撮った“アメリカ映画”が、初公開時に観客席を埋めることは、ついぞ起こらなかった。 しかし『ウエスタン』も『ワンス・アポン…』も、現在ではレオーネの望んだ形が“正規版”。再評価が大きく進んでいる。 レオーネが、生前には遂に掴めなかったアメリカの夢。しかし彼が死して30年近く経った今、その作品の輝きは“映画史”の中で、年を経るごとに増しているかのようだ。◾︎ TM & Copyright © 2018 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved

-

COLUMN/コラム2018.11.22

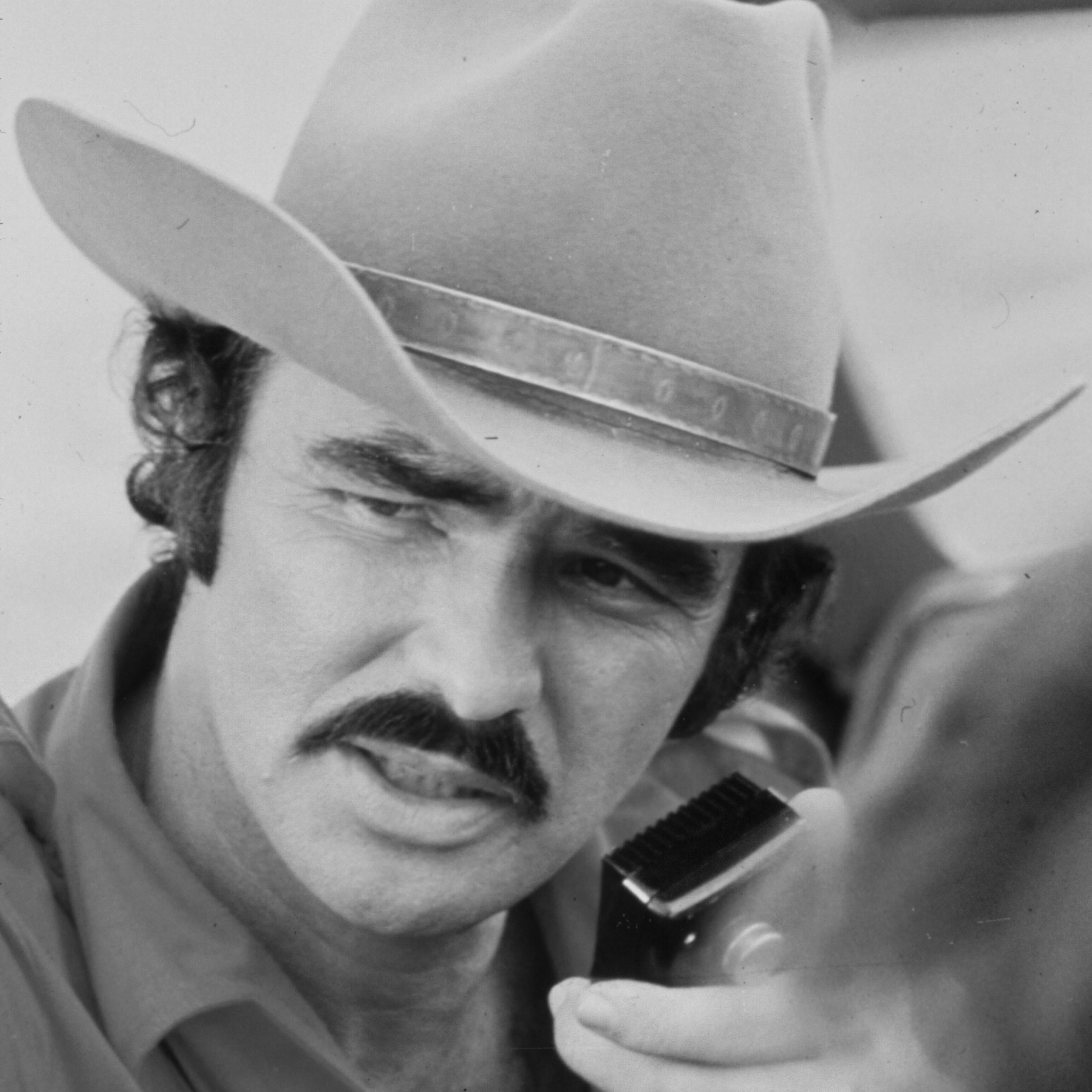

【追悼】バート・レイノルズの時代があった。少なくともアメリカでは…『トランザム7000』

伝説のトラッカー“バンディット(山賊)”こと、ボウ・ダーヴィル(バート・レイノルズ)。ある日テキサスの大富豪親子から持ち掛けられた、無理難題な賭けに乗る。それは当時、ミシシッピー川以東に持ち出すと密輸扱いとなった、「クアーズビール」400ケースをテキサスまで出向いて積み込み、ジョージア州アトランタまで運搬する、往復3,000㎞ほどを28時間で走破するというもの。 成功すれば8万ドルもの大金が舞い込むが、道中で警察に見付かれば、即お縄となる。バンディットは、相棒のスノーマン(ジェリー・リード)にビールを運ぶトラックを運転させる一方、己はポンティアック・ファイヤーバード・トランザムに乗って、追っ手を撹乱する作戦を取った。 ビールを無事積み込み、いざアトランタへとなった復路で、バンディットはウェディングドレスを纏ったキャリー(サリー・フィールド)という女を拾う。彼女は、その名もジャスティス保安官(ジャッキー・グリーソン)のボンクラ息子との挙式中に嫌気が差して、教会から逃げ出して来たところだった。 怒りに燃えるジャスティスは、息子と共に猛追跡を開始。それが引き金となってバンディットたちは、アーカンソー州・ミシシッピ州・アラバマ州・ジョージア州の各州警察と、壮絶なカーチェイスを繰り広げることとなるのであった…。 アメリカでは1977年の5月、日本では同年10月に公開された『トランザム7000』。いま観ると驚くほどに、その時代を象徴するアイコンが満載の作品である。 1970年台後半という時節はまさに、“大型トラック”がキテいた頃。日本ではデコトラブームの真っ最中で、菅原文太主演の東映『トラック野郎』シリーズ(1975~79 全10作)が、お盆と正月ごとに松竹の『男はつらいよ』と、覇を競い合っていた。同じ頃アメリカでも、ジャン=マイケル・ヴィンセント主演の『爆走トラック'76』(1975)、サム・ペキンパー監督の『コンボイ』(1978)など、トラックが主役と言えるアクション映画が製作されている。そんな中でも最大級のヒットとなったのが、本作『トランザム7000』である。 車が主役という意味ではこの作品、当時の“スーパーカー”ブームにも乗っている。日本では、原題の『スモーキー(警官を意味するトラッカー仲間の隠語)とバンディット』のままで公開するわけにはいかなかったのであろうが、『トランザム7000』という、バンディットが乗り込む車種を、実に思い切りよく押し出して、邦題にしている。 この時分の日本の中高生男子は、「週刊少年ジャンプ」に連載されていた池沢さとし作の漫画「サーキットの狼」(1975~79)などの影響で、猫も杓子もランボルギーニ・カウンタックやフェラーリなどの“スーパーカー”に熱狂していた。もちろん、実際に手に入れたり運転出来る代物ではないので、ある者はモーターショーなどで写真を撮りまくり、ある者は“キン消し=キン肉マン消しゴム”に先立つ、“スーパーカー消しゴム”のコレクションに明け暮れたりしていたのだ。 そんなわけで日本の配給会社は、“トランザム”を敢えて「売り」にする挙に出たわけである。厳密に言うと、“トランザム”を“スーパーカー”の範疇とするのが正しいのかどうかは、かなり微妙らしいが…。 そして、“トラック野郎”“スーパーカー”と並ぶ、いや少なくともアメリカではそれ以上の“時代のアイコン”だったのが、この映画の主演男優!バンディットを演じた、バート・レイノルズその人である。 1936年、アイルランドとネイティブ・アメリカン(チェロキー族)の血を引く父と、イギリス人の母の子として生まれる。大学時代はアメリカン・フットボールの花形選手で、プロ入りを目指したものの、事故による故障で断念。その後友人の薦めもあって、俳優を志すこととなる。 撮影現場でのスタントマンなどを経て、1960年代はTVシリーズやB級アクション映画、マカロニウエスタンなどに出演。しかし1970年代初頭、30代半ばを迎えた頃のバートは、未だ世間の耳目を集める存在ではなかった。 スポットライトが当たったのは、1972年。アメリカの女性雑誌「コスモポリタン」4月号で、クマの毛皮に全裸で横たわり、左手で局部だけを隠したヌードグラビアを披露したのである。よく筋骨隆々という言葉が使われるが、この時代のそれは、1980年代中盤以降に主流となる、スタローンやシュワルツェネッガーのような、エッジの利いたステロイド系の筋肉とは違う。もっとしなやかな、自然体の筋肉とでも言うべきか。そんな、元アメフト選手らしい筋肉に分厚い体毛を纏ったバートのヌードは、センセーショナルな話題となり、“セックス・シンボル”として、大きく注目されるようになったのである。 折しもヌード発表直後に公開された主演作、ジョン・ブアマン監督の『脱出』が、大ヒットを記録!まさにブレイクの時を迎えた。 それ以降は、『白熱』(1973)『ロンゲストヤード』(1974)『ハッスル』(1975)『ラッキー・レディ』(1975)等々、主にアクション映画で男臭い魅力を放ちながら、絶大なる人気を獲得。1976年には『ゲイター』で、監督業にも進出となった。 そんなまさに上り調子の時に出演したのが、『トランザム7000』。アクションに関してはカースタントが主体となるため、バートの身のこなしがたっぷりと見られる作品ではない。しかし、『デキシー・ダンスキングス』(1975)『ゲイター』に続く3度目の共演となった、相棒役のカントリー歌手ジェリー・リードとの息のあった掛け合いや、執念の追跡をする、ジャッキー・グリーソン演じる保安官を次々と出し抜いていく様に、バートのコメディアンとしての才覚が窺える。またこの作品を皮切りに、公私共に暫しのパートナーとなった、サリー・フィールドとのロマンチックなやり取りも、見どころの一つであろう。 追記すれば、これがバートがハル・ニーダム監督と組んだ、コンビ第1作。長年バートのスタントマンを務めた縁から、この作品で監督デビューしたニーダムは、以降『グレート・スタントマン』(1978)『キャノンボール』(1981)など、バートの人気絶頂期を中心に、彼の主演作を6本監督するに至った。 本作の大ヒットによってバートは、翌1978年に初めて、“マネーメイキングスター”のトップに輝く。この“マネーメイキングスター”とは、全米の映画館オーナーや映画バイヤーが、前年度の興行成績に貢献したスターを投票し、その集計の結果として選ばれるもの。バートはこの年から1981年まで、4年連続でトップの座を勝ち取ることとなり、紛れもない人気№1スターとして、君臨した。少なくともアメリカでは…。 なぜこんな書き方になるかと言えば、バートの人気は、日本ではついぞ盛り上がることがなかったからである。『脱出』や『ロンゲストヤード』のような、今も語り継がれるような作品に出演しながらも…である。この頃アクション俳優として、バートのライバルと目されたクリント・イーストウッドと比べると、日本での人気の違いがよくわかる。 イーストウッドは、TVシリーズの西部劇「ローハイド」(1959~65)で人気を得た頃から、セルジオ・レオーネ監督のマカロニウエスタン“ドル箱3部作”に出演した1960年代中盤、そして1970年代以降『ダーティハリー』シリーズ(1971~1988 全5作)などで大スターの地位を確固とした頃に至るまで、「スクリーン」や「ロードショウ」といった日本の映画雑誌の人気投票では、常に上位にランクインしていた。一方でバートは、“マネーメイキングスター”のトップに輝いたような時期でも、そうした投票でベスト10入りしたようなことは、寡聞にして知らない。 クールで寡黙な印象が強いイーストウッドが日本人受けしたのに対し、毛むくじゃらのヌードの印象も相まって、良く言えばホット、悪く言えば暑苦しい印象を抱かせるバートのキャラは、当時の日本人には受け入れにくいものだったのかも知れない。 そんなバートのキャリアは、ライバルのイーストウッドと、2大アクションスターの共演と騒がれた、『シティヒート』(1983)が興行的に失敗した前後から、下降線に入る。イーストウッドがこの頃から監督としての評価もグングンと高め、1992年には『許されざる者』で、アカデミー賞の作品賞と監督賞を得たのとは対照的に、ヒットに恵まれなくなっていく。1989年から90年に掛けては遂に、「B.L.ストライカー」というTVシリーズの探偵ものに主演。今とは違ってこの頃は、ハリウッドでトップを取ったような俳優がTVドラマに出戻ることは、「落ちぶれた」以外の何ものでもなかった。 余談になるが、共に女性関係が派手であったイーストウッドとバート。1980年前後に公私共にパートナーであった女優に関しても、非常に対照的なこととなっている。 本作『トランザム7000』に始まり、『ジ・エンド』(1978 日本未公開)『グレートスタントマン』(1978)、そして本作続編の『トランザム7000 VS 激突パトカー軍団』(1980)まで、バート映画の付属物のように相手役を務めた、サリー・フィールド。彼女はその合間の1979年に出演したマーティン・リット監督の『ノーマ・レイ』で、アカデミー賞主演女優賞を受賞。更にバートと離別後の『プレイス・イン・ザ・ハート』(1984)で2度目のオスカーに輝き、1980年代後半にはキャリア的に、元カレを完全に逆転する形となった。 一方、『アウトロー』(1976)から『ダーティハリー4』(1983)まで、イーストウッドの監督・主演作に6本出演し、私生活でも12年を共にしたのが、ソンドラ・ロック。1989年に2人が破局後、イーストウッドは先に書いた通り、監督としてピークを迎えていくわけだが、一方でロックの方は、イーストウッドに慰謝料請求の訴訟を起こしたり、2人の関係の暴露本を書いたりと、専らゴシップばかりが取り上げられるような存在となっていく…。 些か脱線してしまったが、その後のバートの俳優人生に於いては、齢60を超えた1997年、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』で演じたポルノ映画監督の役で、キャリアでは最初で最後のオスカー・ノミネート=アカデミー賞助演男優賞の候補になるという、“復活劇”があった。それもつい昨日のことのように思っていたが、今年の9月になって、バート82歳での訃報を聞くこととなった。いかにもバートとその出演作を愛していそうな、タランティーノ監督の新作出演を目前にしての急死と聞くと、溜息が出る。 バートより6歳年長のイーストウッドが、ハリウッド屈指の大監督として、未だバリバリの現役であることを思うと、余計に…。◼️ © 1977 Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2018.11.28

“大作パニック映画”!?『大陸横断超特急』のホントのところ

~愛と冒険を乗せて衝撃のノンストップ・サスペンスが始まった!~~完全犯罪をのせ狂気の極地へ突っ走る超特急「シルバー・ストリーク」号構内に突入する殺人パニック暴走列車!~ 『大陸横断超特急』が今から40年以上前、1977年のゴールデンウィークに公開される際の、宣伝用チラシに載っていた惹句である。ヴィジュアル的にも、巨大な列車が駅の壁をぶち破って突入し、客や駅員が逃げまどっている様を背景に、この映画の主演であるジーン・ワイルダー、ジル・クレイバーグ、リチャード・プライア―の3人が、必死の形相でそこから逃れようとしているコラージュがされていた。 本作の日本公開に当たっては配給会社が、“大作パニック映画”のイメージを打ち出していたことが、このチラシ1枚からよくわかる。上映館で販売されたプログラムに載った“解説”にも、「想像を絶するアドベンチャー」「パニック映画」「20世紀フォックスが1000万ドル(30億円)を投じて『ポセイドン・アドベンチャー』以来の大作として贈る」等々の、仰々しい煽り文句が躍る。 ところが後に発売されたDVDなどに収録された“本国版予告編”を観ると、最初の打ち出しは、“コメディ”!次いで“ロマンス”、最後に“アクション”なのである。更に本国版のポスターヴィジュアルも、“シルバー・ストリーク号”が駅に突入している場面が背景なのは同じだが、その前に並ぶワイルダー、クレイバーグ、プライア―の3人は、浮き浮きしたポーズでニコニコ顔なのだ。 では本作のホントのところは?その前にまず、ストーリーを紹介したい。 ロサンゼルスからシカゴまで、2日半かけてアメリカ大陸を横断する、コンパートメント付きの特急列車“シルバー・ストリーク号”。ゆったりとした旅を楽しもうと、列車に乗り込んだ出版業者ジョージ(ワイルダー)は、ヒリー(クレイバーグ)という美女と知り合う。彼女は美術史家シュライナー教授の秘書であり、その講演旅行に同行していた。 ジョージとヒリーはお互いに好意を抱き、ディナーの後にベッドイン。ムードが盛り上がったその瞬間、ジョージの目には、コンパートメントの窓に逆さ吊りになった、シュライナー教授の死体が飛び込んできた。 騒ぎ立てるジョージ。だが結局は、シャンパンの飲み過ぎによる「目の錯覚」だとヒリーに言われ、納得せざるを得なかった。 しかし本当に、殺人事件は起こっていた。犯人は、美術品の贋作を売りさばいて巨額の富を築いた、国際ギャングのデブロー一味。彼らの悪事を暴き立てようとした教授を、口封じのために殺したのである。 そして“シルバー・ストリーク号”を舞台にした、ジョージたちとデブロー一味の対決が始まる…。 このストーリーだと、日本での宣伝で強調された“大作パニック映画”的な要素よりは、“巻き込まれ型サスペンス”の色が強い。実際プログラムの“解説”にも、「ヒッチコックの『北北西に進路をとれ』を思わせるスリラー・サスペンス」という表現が出てくる。 またデブロー一味が教授を殺害するきっかけになった、贋作の証拠品となる“レンブラントの手紙”も、なぜそれが証拠になるかがは、観客に提示されない。これはヒッチコック言うところの、典型的な“マクガフィン”=物語において登場人物にとっては重要であるが、作劇上においては別の何かをそれに当てても問題はないものなのである。 では本当にヒッチコック風の“巻き込まれ型サスペンス”であったり、“スリラー・サスペンス”だったりするのか?実際は、そうしたジャンルにオマージュを捧げつつも、限りなく“コメディ”色が強い作品なのである。 ヒッチコックならば、ジェームズ・スチュアートやケーリー・グラントといった男前をキャスティングしたであろう、主人公のジョージ。ここにジーン・ワイルダーを配した辺りで、オリジナル脚本を書いたコリン・ヒギンズ、『ある愛の詩』(1970)『ラ・マンチャの男』(1972)など、何でも来いの老練なアーサー・ヒラー監督ら作り手が、もうコメディをやる気満々なのが伝わってくる。 1933年生まれのワイルダーは、ブロードウェイを経て、1967年に『俺たちに明日はない』で映画デビュー。翌68年に“コメディ映画の巨匠”メル・ブルックス監督の『プロデューサーズ』に主演してからは、その道を邁進する。 ティム・バートン監督×ジョニー・デップ主演の『チャーリーとチョコレート工場』(2005)のオリジナル版である、『夢のチョコレート工場』(1971 日本未公開)や、この頃はメル・ブルックスと並び称されるような、バリバリのコメディ監督だったウディ・アレンのオムニバス・コメディ『ウディ・アレンの誰でも知りたがっているくせにちょっと聞きにくいSEXのすべてについて教えましょう』(1972)などに出演の後、西部劇パロディの『ブレージング・サドル』(1974)、フランケンシュタイン映画のパロディ『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)と、ブルックス監督絶頂期の大ヒットコメディに立て続けに主演。翌1975年には主演も兼ねたワイルダーの初監督作で、名探偵の弟を主人公にした、『新シャーロック・ホームズ おかしな弟の大冒険』も公開されている。 そうした、コメディ映画俳優として、まさに上り調子のキャリアの時に主演したのが、『大陸横断超特急』なのである。 本作でワイルダー扮するジョージは、ヒッチコック映画のヒーローさながらに、美女といい仲になったり、命を狙われて逆襲に出たりするものの、悪党と対峙する度に列車から落とされるというギャグを繰り返す。そこで彼は、偶然知り合った老農婦に複葉機に乗せてもらったり、自分を犯人扱いした間抜けな保安官からパトカーを奪ったりしながら、何とか列車に追いついては乗り込む。 さして速いとも思えない交通手段で追いつくとは、どこが邦題にある“超特急”なのか!? (笑)。まあこの辺り、実に腹を抱える展開なのである。 乗っては落とされ乗っては落とされ…。そんな最中、奪ったパトカーの中で出会うのが、コソ泥で護送中だったグローバー。演じるは、リチャード・プライア―だ! 1940年生まれのプライア―は、60年代からスタンダップコメディアンとして活躍し、70年代前半にはエミー賞やグラミー賞も受賞。あのエディ・マーフィーやクリス・ロックも崇める、伝説的な存在である。 映画には60年代後半から出演するようになり、ブルックス監督×ワイルダー主演の『ブレージング・サドル』の脚本にも参加している。そうした意味では、ワイルダーとプライア―は既に邂逅しているものの、本作がスクリーン上での初顔合わせである。 プライア―演じるグローバーは、ワイルダー演じるジョージのピンチを救う役どころだが、同時にお笑いを増幅させる役割をも見事に果たしている。特に殺人犯人と疑われたジョージを、捜査の網から逃すために、グローバーの指導で“ある者”に変装させるというやり取りが、ホントに最高である!具体的には記さないので、是非楽しみに観て欲しい。 因みに、この後ワイルダーとプライア―は名コンビとして、『スター・クレイジー』(1980)『見ざる聞かざる目撃者』(1989)『サギ師とウソつき患者』(1991)と、本作を含めて4作品で共演を重ねることとなる。 というわけで、ワイルダーとプライア―の掛け合いが、最大の見どころとも言える『大陸横断超特急』。なぜアメリカでの大ヒットにも拘わらず、日本では看板に偽りありの、“大作パニック映画”のような売り方になってしまったのか? まず思い当るのが、日本的には、「売りになる」スターが1人も出ていない作品であったこと。アメリカで人気のコメディアンといっても、一部の例外を除いて、日本では全く集客力を持たない。ヒロインのジル・クレイバーグが、ポール・マザースキー監督の『結婚しない女』(1978)でブレイクするのも、もう少し後のことである。 付記すれば、日本では同じ年の暮れの公開で大ヒットした、『007 私を愛したスパイ』(1977)に殺し屋の“ジョーズ”役で登場し大人気となる、身長2m18cmの巨漢リチャード・キールも本作に出演している。やはり殺し屋(しかも“ジョーズ”の鋼鉄の歯と同じような、金歯をしている!)を演じているが、こちらもまだブレイク前のことであった。 そんなこんなで本作の宣伝部は、列車の突入シーンをフィーチャーして、『ポセイドン・アドベンチャー』(1972)『タワーリング・インフェルノ』(1974)などから本格化した、“パニック映画”ブームを利用する挙に出たのであろう。付け加えれば本作日本公開の数か月前、猛スピードで爆走する列車のパニックサスペンス『カサンドラクロス』(1976)が大ヒットしたばかりという余波も、当然あったように思える。 今回一つ勘違いしていたのは、邦題の“大陸横断…”という部分。公開当時流行っていた記憶があるTV番組、「アメリカ横断ウルトラクイズ」に由来するのかなと思っていた。ところが調べてみると、『大陸横断超特急』の日本公開の方が、「アメリカ横断ウルトラクイズ」の「第1回」が放送されたのよりも、半年も早かったのである。 となると、逆に番組の方がパクったのか?多分そんなことはないであろうが、公開当時のこうしたアレコレを伝えるのも、その映画を知るための一助になるかなと思う。▪︎ © 1976 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2018.12.13

燎原の火の如く燃え広がった「Me Too」運動の中で、私は『トッツィー』を思い出していた…。

2017年秋、ハリウッドの大物映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインが、長年に亘って何人もの女優らに、セクハラや性的暴行を行っていたことが判明。それがきっかけとなって火が付いたのが、「Me Too」ムーブメントだった。 今まで沈黙を強いられてきた、性的な“虐待”や“嫌がらせ”の被害者たちの口から、数多の有名映画人の名が、“加害者”として挙げられていく。ケヴィン・スぺイシ―、ビル・コスビー、ロマン・ポランスキー、モーガン・フリーマン…。錚々たる顔触れの中でも、私が特にショックを受けたのは、“ダスティン・ホフマン”だった。 ホフマンと言えば、アクターズ・スタジオ仕込みの演技で、“アメリカン・ニューシネマ”の寵児となった俳優。マイク・二コルズ監督の『卒業』(1967)で一躍脚光を浴び、その後も『真夜中のカーボーイ』(1969)『小さな巨人』(1970)『わらの犬』(1971)『大統領の陰謀』(1976)等々、映画史に残る作品に次々と出演した。 そして“ニューシネマ”の時代が去った後には、『クレイマー、クレイマー』(1979)と『レインマン』(1988)で、アカデミー賞主演男優賞を2度手にしている。押しも押されぬ、名優にして大スターである。 日本の観客からも、ホフマンは長く絶大な人気を誇った。大塚博堂の「ダスティン・ホフマンになれなかったよ」(1976)など、彼をモチーフにした有名曲まで存在するほどだ。 そんなホフマンからの“性的嫌がらせ”を最初に告白したのは、ロサンゼルスに住む女性作家。彼女は1985年、17歳の時にインターンのスタッフとして参加したTVドラマ「セールスマンの死」の現場で、ホフマンからお尻を掴まれたり、卑猥な言葉を掛けられたりしたという。 これに対してホフマンはすぐに、「女性を尊敬する私らしくない行為だ。本当に申し訳ない」などと、正式に謝罪を行った。ところがその後も、女性プロデューサーや舞台で共演した女優などから、「彼から“性的虐待”を受けた」という告発が相次いだのである。 いずれも30年前後のタイムラグがあっての訴えで、真相を究明するのはもはや困難である。またワインスタインのように、権威を笠に着て“強姦”紛いのことを行ったわけではない。とはいえ今日の時勢では、「許されない」ことであり、今や80歳を超えたホフマンのキャリアに、少なからずダメージを与えたのは、間違いないようである。 繰り返しになるが、私は「Me Too」ムーブメントの中でも、青春期から親しんだ大スターであるホフマンの名前が挙がったことに、特に大きなショックを受けた。それは、彼のフィルモグラフィーの中に、本作『トッツィー』があることも大きい。 シドニー・ポラック監督による『トッツィー』の主人公は、ホフマンが演じる、売れない中年俳優のマイケル・ドーシ―。演技には定評があるものの、うるさ型の完璧主義者のため、誰も彼を起用しようとはしない。エージェント(ポラック監督自らが好演)からも、見放される始末である。 そんな鬱々とした日々の中でマイケルは、芝居仲間の女優サンディ(演;テリー・ガー)がTVの昼ドラ「病院物語」のオーディションを受けるのに付き合った際、自分より実力が劣る俳優が持て囃されている現実に直面する。そこで彼は、その翌日に何と女装して、そのドラマのオーディションへと乗り込むという暴挙に出る。 演出家のロン(演;ダブニー・コールマン)には相手にされなかったマイケルだが、その場で女性差別を指摘する啖呵を切ったところ、番組の女性プロデューサーのお眼鏡にかない、病院の経営者エミリー・キンバリーという重要な役どころを見事にゲット。その日からマイケル・ドーシ―変じて、女優ドロシー・マイケルズとしての日々が始まる。 エミリーを演じるに当たってドロシーは、セリフにアドリブをふんだんに盛り込んで、女性の権利を主張。自立した強い女性像を打ち出して、スタッフやキャストを驚かせる。それが視聴者にも大いに受け、“彼女”は注目の存在として、「TIME」や「LIFE」などの一流誌の表紙を飾るまでになる。 また撮影現場では、「ハニー」「トッツィー(かわい子ちゃん)」などと呼び掛けてくる演出家のロンに対して、「ちゃんと名前で呼んで」と毅然として反発。その姿勢が、後輩の女優たちからの尊敬を集めることにもなる。 そんな中でドロシーならぬマイケルは、共演者で看護師役のジュリー(演;ジェシカ・ラング)に恋をする。しかしジュリーにとってのドロシーは、先輩の“女優”としてあくまでも尊敬の対象に過ぎない。そのため、やもめ暮らしのジュリーの父親(演;チャールズ・ダーニング)の再婚相手にと、請われるようにまでなる。 どうにもならない想いに、身を引き裂かれそうになるマイケル。ある時ジュリーに対して衝動的にキスをしようとしたことから、レズビアンと勘違いされ、彼女から敬遠されるように。更には病院長役の老優ジョン(演;ジョージ・ゲインズ)に強姦されかけたりなどの憂き目に遭い、アイデンティティー崩壊の危機に陥る。 遂にはドロシーを捨て、本来の自分に戻る決断をしたマイケル。そのために彼は、衆目の集まるドラマの生放送中に、驚くべき行動を取るが…。 『クレイマー、クレイマー』で初のオスカーを得たキャリアの絶頂時に、次回作としてホフマンがチョイスしたのが、本作『トッツィー』である。本作の企画は、ホフマンがポラック監督らに投げ掛けた、次のような問いからスタートしたという。 「ねえ、ぼくが女だったらどうだろう?どんな人生になるのかな?」 役にのめり込むことで知られるホフマンは、特殊メークの力も借りながら、女性になり切ろうとした。ホントに男とバレないかをリサーチするために、女装のままレストランに出掛けたりもした。その際に、『真夜中のカーボーイ』で共演したジョン・ボイトにばったり会ったのだが、ボイトは、自分に話し掛けてきた女性ファンがホフマンだとは、まったく気付かなかったという。 そこまでして、リアルに作り上げたキャラクター。それが、売れない俳優のマイケル・ド―シーが、職を得るために女装したという設定の、女優ドロシー・マイケルズである。マイケルはドロシーを通じて、体毛の手入れやメイクなど日々の装いの煩雑さから、仕事の現場で受ける差別的な扱いまで、男社会の中で女性が生きていくことの大変さや不公平さを体験。それまでの己の傲岸不遜さにも、気付かされていく…。 『トッツィー』以前、アメリカ映画に於ける代表的な“女装もの”と言えば、ビリー・ワイルダー監督の『お熱いのがお好き』(1959)が挙げられる。この作品の中でも、ギャングから逃亡するために“女装”したジャック・レモンが、大富豪の老人に迫られている内に、段々と変な気持ちになっていくという描写はある。しかしこちらの“女装”は、あくまでもシチュエーションとしての面白さを追求した側面が強い。 それに対して『トッツィー』は、大いに笑わせる展開の中で、1970年代の“ウーマン・リブ”運動を経ても、未だ止まない女性差別の実状まで抉り出してもいる。2018年の今日見ると、LGBTの扱いなどで至らない描写も散見されるが、公開された1982年は、“セクハラ”などという言葉が一般化するよりも、遥かに以前。当時としては、実に革新的なコメディだったのである。 ホフマンは本作の演技で、この年度のアカデミー賞主演男優賞にもノミネート。ライバルに『ガンジー』(1982)のベン・キングスレーが居なかったら、2作続けてオスカーを手にする結果となっても、まったくおかしくない状況だった。 「Me Too」ムーブメントの中で、ホフマンに降りかかった火の粉に対して、「まさか!?」「あの『トッツィー』のホフマンが!?」。そんな思いを抱いた、私と同年代の映画ファンは、決して少なくなかったのでは、ないだろうか?◾︎ © 1982 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2018.12.19

“映画史”の転換点に立ち会った2人…“スライ”と“ボブ”がスクリーン上で邂逅『コップランド』

「スタローン壮絶。デ・ニーロ超然。」 これが本作『コップランド』が、1998年2月に日本公開された際のキャッチフレーズ。そこからわかる通り、本作最大の売りは、シルベスター・スタローンとロバート・デ・ニーロ、2大スターの“初共演”だった。 そもそもこの2人、同時代のアメリカ映画を牽引して来た存在ながら、共演など「ありえない」ことと、長らく思われてきた。それは偏に、スターとしての、それぞれの歩みの違いによるものだった。 シルベスター・スタローン、通称“スライ” 。スターとしての全盛期=1980年代から90年代に掛けては、鍛え上げたムキムキの肉体で、ボディビルダー出身のアーノルド・シュワルツェネッガーと、“アクションスターNo1”の座を争っていたイメージが強い。 そんな中でも代表作はと問われれば、誰もがまずは『ロッキー』(1976~ )シリーズ、続いて『ランボー』(1982~ )シリーズを挙げるであろう。特にプロボクサーのロッキー・バルボア役は、スタローンが最初に演じてから40年以上経った今も、『ロッキー』のスピンオフである『クリード』シリーズに、登場し続けている。 一方のロバート・デ・ニーロ、愛称“ボブ”の場合は、“デ・ニーロ・アプローチ”という言葉が一般化するほどに、徹底した役作りを行う“演技派”といったイメージが、まずは浮かぶ。 “デ・ニーロ・アプローチ”の具体例は、枚挙に暇がない。出世作『ゴッドファーザーPARTII』(1974)では、前作でマーロン・ブランドが演じたドン・ヴィトー・コルレオーネの若き日を演じるため、コルレオーネの出身地という設定のイタリア・シチリア島に住み、その訛りが入ったイタリア語をマスター。その上で、ブランドのしゃがれ声を完コピした。 『タクシードライバー』(1976)の撮影前には、ニューヨークで実際にタクシー運転手として勤務したデ・ニーロ。街を流して乗客を乗せたりもした。 特に有名なのが、実在のプロボクシングミドル級チャンピオン、ジェイク・ラモッタを演じた『レイジング・ブル』(1980)での役作り。まずトレーニングで鋼のような肉体を作ってボクサーを演じた後、引退後に太った様を表現するため、短期間に体重を27キロ増やすという荒業をやってのけた。 そんなこんなで、パブリックイメージとしては、マッチョなアクションスターのスライと、全身全霊賭けて役になり切るボブ。そんな2人の共演など、「ありえない」ことになっていたわけである。 しかしこの2人の俳優の歩みを振り返ると、スタートの時点では、そんなに縁遠いところに居たわけではない。 その起点は、1976年。 まずはマーティン・スコセッシ監督の『タクシードライバー』が、2月にアメリカで公開された。主演のデ・ニーロが演じたのは、「ベトナム帰りの元海兵隊員」を名乗る、不眠症の孤独なタクシー運転手トラヴィス。彼はニューヨークの夜の街を走り続ける内に、次第に狂気を募らせて、やがて銃を携帯。過激で異常な行動へと、走るようになる…。 デ・ニーロは、この2年前の『ゴッドファーザーPARTⅡ』でアカデミー賞助演男優賞を受賞して、「最も期待される若手俳優」という位置を既に占めていたが、『タクシー…』はメジャー作品としては、初の主演作。公開後の5月には『タクシー…』が、「カンヌ映画祭」の最高賞である“パルム・ドール”を受賞したことなどもあり、その評価を更に高めることとなった。 同じ年の11月に公開されたのが、スタローンが脚本を書き主演を務めた、『ロッキー』である。うだつの上がらない30代の三流ボクサーであるロッキーが、世界チャンピオンから“咬ませ犬”として指名され、挑戦することになる。とても勝ち目がない勝負と思われたが、「もし最終ラウンドまでリングの上に立っていられたら、自分がただのゴロツキではないことが証明できる」と、愛する女性に告げて、ファイトに挑んでいく…。 この作品が製作され公開に至るまでの経緯は、もはやハリウッドの伝説になっている。ある時、プロボクシングの世界ヘビー級タイトルマッチを、偶然に視聴したスタローン。偉大なチャンピオン=モハメド・アリに、ノーマークのロートルボクサー=チャック・ウェプナーが挑んで、大善戦したのを目の当たりにして感動。3日間で『ロッキー』の脚本を書き上げた。持ち込まれたプロダクション側は、スター俳優の起用を前提に、脚本に数千万円の値を付けた。しかし当時まったく無名の存在だったスタローンは、自らが主演することを最後まで譲らず、結局は最低ランクの資金で製作されることとなった。 そうして完成した『ロッキー』は、公開されるや誰もが予想しなかったほどの大ヒットに!正に、“アメリカン・ドリーム”を体現する作品となった。 デ・ニーロとスタローンにとって、“主演スター”としての第一歩になった、『タクシードライバー』と『ロッキー』は、その年の賞レースを席捲。翌77年の3月に開催されたアカデミー賞で、2人は“主演男優賞”部門で覇を競うこととなった。 両作は“作品賞”部門にも、共にノミネート。この激突はいま振り返れば、映画史的に非常に興味深い。 1967年の『俺たちに明日はない』以来、70年代前半まで映画シーンをリードしてきたのが、“アメリカン・ニューシネマ”というムーブメント。ベトナム戦争の泥沼化やウォーターゲート事件などで、アメリカの若者たちの間で自国への信頼が崩壊する中で、アンチヒーローが主人公で、アンチハッピーエンドが特徴的な作品が、次々と作られていった。 『タクシー…』は、そんな夢も希望もない内容の、“アメリカン・ニューシネマ”最後の作品と位置付けられている。 一方で『ロッキー』は、当初は“ニューシネマ”さながらに、主人公が試合を途中で投げ出す展開も考えられていたというが、結局は、“アメリカン・ドリーム”を高らかに歌い上げる結末を迎える。今では、翌年の『スター・ウォーズ』第1作(1977)と合わせて、“ニューシネマ”に引導を渡す役割を果たしたと言われている。 そんな因縁はさて置き、1976年度のアカデミー賞“主演男優賞”部門に、話を戻す。海外のニュースがネットで瞬時に伝わる今とは違って当時は、アカデミー賞の戦前予想は、月刊の“映画雑誌”などで読む他はなかった。それによると、“主演男優賞”はデ・ニーロ本命、対抗がスタローンといった雰囲気が伝わってきた。 ところが、ところがである。蓋を開けてみると、“主演男優賞”を獲得したのは、『ネットワーク』に出演したピーター・フィンチだった。 シドニー・ルメット監督が、視聴率獲得競争を描いてメディア批判を行ったこの作品に於いて、徐々に狂気に蝕まれていく報道キャスターを演じたフィンチは、役どころ的には、本来は“助演”ノミネートが相応しいと言われていた。しかしノミネート発表直後に、心不全で急死。同情票を集めることとなり、アカデミー賞の演技部門史上初めて、死後にオスカー像が贈られることとなったのである。 『ネットワーク』もフィンチの演技も、腐す気はまったくない。しかし40余年経った今、この結果と関係なく、『タクシー…』のデ・ニーロや『ロッキー』のスタローンの方が、未だに熱く語られる存在であることを考えると、賞など正に水物であることが、よくわかる。 とはいえ“アカデミー賞”が、映画人にとって最大の栄誉の一つであることには、疑いもない。『タクシー…』で本命と目されながらも逃したデ・ニーロは、1978年度にマイケル・チミノ監督の『ディア・ハンター』での2度目のノミネートを経て、80年度にスコセッシ監督の『レイジング・ブル』で、遂に“主演男優賞”のオスカー像を手にすることとなる。 これ以降もデ・ニーロは、名コンビとなったスコセッシ監督作品他で、多くの者がお手本にするような俳優として、キャリアを積み重ねていく。そしてアカデミー賞にも、度々ノミネートされることとなる。 一方のスタローン。『ロッキー』では“主演男優賞”に加えて、“脚本賞”にもノミネートされていたが、こちらも『ネットワーク』脚本のパディ・チャイエフスキーに攫われてしまった。『ロッキー』自体は、“作品賞”、“監督賞”、“編集賞”の3部門を制覇。『タクシードライバー』が無冠に終わったのに対し、大勝利と言える成果を収めたが、以降スタローンとアカデミー賞は、長く疎遠な関係となる。 『ロッキー』で大成功を収めた後の主演作となったのが、『フィスト』(1978)。スタローンは、労働組合の大物指導者でありながら、マフィアとの癒着が噂され、最終的には謎の失踪を遂げた実在の人物、ジミー・ホッファをモデルにした主人公を演じた。監督に起用されたのは、『夜の大捜査線』(1967)でアカデミー賞監督賞を受賞し、他にも『屋根の上のバイオリン弾き』(1971)『ジーザス・クライスト・スーパースター』(1973)などの作品を手掛けてきた、ノーマン・ジュイスン。 明らかに賞狙いの作品であった『フィスト』だが、大きな話題になることもない失敗作に終わった。同じ1978年には、スタローンが初監督もした主演作『パラダイス・アレイ』も公開されたが、『ロッキー』に続くスタローン主演作のヒットは、翌79年の続編、『ロッキー2』まで待たねばならなかった。 このように、暫しは『ロッキー』シリーズ以外のヒットがなかったスタローンだが、1980年代に、ベトナムから帰還したスーパーソルジャーを主人公にした、『ランボー』シリーズがスタート!スタローンは、アクションスターとしての地位を確立していくと同時に、1984年以降は、毎年アカデミー賞授賞式の前夜に「最低」の映画を選んで表彰する、“ゴールデンラズベリー賞=ラジ―賞”受賞の常連となっていった…。 “マネーメイキングスター”としては、常にTOPの座を争いながらも、その“演技”が評価されることは、まず「ない」存在となったスタローン。しかし彼もスタート時点は、マーロン・ブランドのような性格俳優に憧れて、初主演作では“アカデミー賞”にノミネートされた、立派な“俳優”である。アクションではない“演技”で注目されたいという気持ちは、常にあったものと思われる。 そんな彼が、50代を迎えて主演作に選んだのが、本作『コップランド』であった。ニューヨーク市警の警官が多く住むため、“コップランド”と呼ばれる郊外の町ギャリソンを舞台にしたこの作品で、スタローンが演じたのは、落ちこぼれでやる気のない中年保安官。しかし、殺人まで絡んだ警察内の不正に目を瞑ることが出来なくなり、遂には孤高の戦いを繰り広げることとなる。 スタローンは、低予算ながらドラマ性の高い本作への出演を、ほぼノーギャラで受けた。そして主人公の保安官の愚鈍さを表すために、15キロも体重を増やす、“デ・ニーロ・アプローチ”ばりの役作りを行ったという。 一方本作でのデ・ニーロは、ニューヨーク市警の内務調査官役。コップランドの警官たちの不正を暴こうとする中で、スタローンの正義感を利用する、狡猾な役どころである。とはいえ、「2大スター共演」を売りにした割りには、登場シーンもさほど多くはない、ゲスト的な出演の仕方と言える。劇場公開時には、その辺りが何とも物足りなかったが、いま見返すと、短い出番ながらさすがに的確で印象的な演技をしていることに、感心する。 余談だが、スタローンとデ・ニーロは、『コップランド』から16年後に、『リベンジ・マッチ』(2013)という作品で再共演を果たしている。こちらは本格的なW主演作品で、2人の役どころは、30年前の遺恨のために、リング上で対戦する老齢のボクサー。作品的な評価は高くないが、2人の若き日が、『ロッキー』シリーズや『レイジング・ブル』のファイトシーンから抜き出されてコラージュされている辺りが、“楽屋落ち”のように楽しめる作品ではあった。 さて本作『コップランド』の話に戻ると、公開時に“俳優”スタローンの挑戦は、それなりに高く評価はされた。しかしその演技が、賞レースなどに絡むことはなかった。 スタローンとアカデミー賞との関わりは、2016年度の『クリード チャンプを継ぐ男』で“助演男優賞”にノミネートされるまで、『ロッキー』第1作以来、実に40年ものブランクを空けることとなる。候補となったのが40年前と同じく、ロッキー・バルボア役だったというのは、逆に特筆すべきことだと思うが…。◼︎ © 1997 Miramax, LLC. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2019.01.03

哀れなる者、汝の名は…シャーロット・ランプリング『さざなみ』

私のような50代半ばより年長の映画ファンが、“シャーロット・ランプリング”の名を聞いて思い浮かべるのは、どんなヴィジュアルだろうか? それはもう、「ナチス帽に裸サスペンダー」の一択に違いない。正確に書けば、リリアナ・カヴァー二監督のイタリア映画『愛の嵐』(1974)に於ける、上半身裸にサスペンダーでズボンを吊り、ナチス親衛隊員の帽子を被ったランプリングが、ナチの将校たちに艶然と笑みを振りまきながら、歌い踊るシーンである。 そうは言っても1975年の日本公開当時、私はまだ小学5年生。そんな映画を観に行けるわけもなく、新聞や雑誌の広告、街場のポスターなどで、スレンダーながら実に刺激的な出で立ちをしたランプリングを拝んでは、「一体どんな映画なんだろう!?」と、想像を逞しくしたものだ。 実際はかなり後年になってから観た、『愛の嵐』の内容に触れれば、強制収容所で爛れた関係になった、親衛隊の将校とランプリング扮するユダヤ人の少女が、戦後12年経ってから再会。『ベニスに死す』(1971)などで著名なダーク・ボガートが演じる将校は、ホテルのポーターの夜番となり、身を潜めるように生きていた。一方少女は、オペラの有名指揮者の妻として、華やかな世界に暮らす身に。しかし、かつての激情を忘れられない2人は、再び関係を結び、共に破滅の道を辿っていく。 内容が内容なので、公開当時は様々な物議を醸したが、人々の記憶に強烈に残ったのはやはり、「ナチス帽に裸サスペンダー」。背徳のエロティシズムが溢れる、シャーロット・ランプリングの姿態であったというわけだ。 『愛の嵐』に続いて公開された、ランプリングの出演作は、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説をディック・リチャーズ監督が映画化したアメリカ映画で、探偵フィリップ・マーロウものの『さらば愛しき女よ』(1975)。マーロウものと言えば、その前にロバート・アルトマン監督が、エリオット・グールド主演で映画化した『ロング・グッドバイ』(1973)が、「原作を破壊した」とファンの怒りを買った一件もあってか(後年になって『ロング…』はカルト化したが…)、『さらば…』はロバート・ミッチャムが、雰囲気たっぷりにマーロウを演じて、彼の当たり役となった。 同時に評判となったのが、ランプリング。関わった男たちの命を次々と奪い、マーロウをも翻弄する“悪女”役が、見事にハマっている。 『愛の嵐』『さらば愛しき女よ』、ランプリングが20代後半に出演したこの2作で、彼女のパブリック・イメージは決定的になった。それは1987年に発行された、彼女を特集した「シネアルバム」(芳賀書店刊)のタイトルからも、明らかである。題して、「シャーロット・ランプリング 子鹿の肢体をもつ運命の女(ファム・ファタル)」。 “ファム・ファタル”~運命の女、宿命の女、そして、男を破滅させる魔性の女である。因みに私がスクリーンで初めてランプリングを見たのは、動物パニック映画のブームに乗って製作された『オルカ』(1977)だったが、この作品でも、彼女に愛されたリチャード・ハリスは、シャチの尾っぽに跳ね飛ばされて、命を失ってしまう。 強烈な役どころでスターとなった俳優にはありがちなことだが、その後そうした印象を超える作品には、なかなかめぐり逢えない。イギリス人ながら、多言語を使いこなせるという素養もあって、欧米各国の映画に出演し続けたランプリングだが、常に「『愛の嵐』の…」「『さらば愛しき女よ』の…」といった枕詞付きで語られた。やがて1990年代に入って、彼女が40代半ばを迎えた辺りには、その活動は低調な印象を免れないようになる。 西暦2000年を迎え、ランプリングの新たな魅力を引き出したのは、フランソワ・オゾン監督のフランス映画『まぼろし』。ここで彼女が演じたのは、主婦で大学講師のマリー。パリで25年もの幸せな結婚生活を送っていたが、ヴァカンスに出掛けた先の海岸で、夫のジャン(演;ブリュノ・クレメール)が何の痕跡を残さずに、姿を消してしまう。 マリーにとってジャンは、「すべて」とも言える存在であり、彼を失ったことを認められない。そして彼女は日々の暮らしの中で、ジャンの“まぼろし”を作り出し、まるで彼との生活が続いているかのように振る舞い、友人たちから心配される…。 50代半ばにして彼女が得た新たな役どころは、“ファム・ファタル”とは真逆。パートナーへの愛が深すぎたが故に、半端のない“喪失感”と対峙できないヒロインである。また『愛の嵐』や『さらば…』が、主人公である“男”の前に、彼女が現れることによって運命の歯車が狂っていく構図であったのに対し、『まぼろし』は、ランプリングの“一人称”の視点で、物語が展開する。 そしてランプリングが70代を目前にして主演したのが、イギリス映画の本作『さざなみ』(2015)である。かつて“Sous le sable=砂の下”という原題の作品に、『まぼろし』という邦題を付けて公開した際にも、そのセンスの良さには舌を巻いたが、それに倣って付けたであろう、平仮名4文字の邦題『さざなみ』も、なかなかのスグレモノだ。 『さざなみ』の原題は、“45years=45年間”。これは本作でランプリングが演じる、元教師の主人公ケイトが、イギリスの田舎町で夫のジェフ(演;トム・コートネイ)と暮した歳月を表す。 ある月曜日、その週末=土曜に結婚45周年のパーティを控えたこの熟年夫婦の生活に、“さざなみ”が立つ。その原因は、スイスの警察から夫の元へと届いた、1通の手紙だった。 そこに書かれていたのは、ジェフがケイトと出会う前に交際していた女性の遺体が、在りし日の姿のまま見付かったという報告。その女性は半世紀前、若き日のジェフと登ったアルプスの山でクレバスへと呑まれ、行方不明になっていたのである。 気にしない素振りをするケイトだったが、その時からジェフは、“過去”の恋愛の記憶を鮮明に蘇らせていく。次第に苛立ちを深めていく、ケイト。 屋根裏に、夫がかつての恋人との“思い出”を隠していたことに怒りを覚え、更には事故発生時に彼女が妊娠していたことを知り、大きなショックを受ける。ジェフとケイトの間には、遂に子どもは授からなかったのである。 『さざなみ』は『まぼろし』と同じく、長い夫婦生活で、夫を信じて疑わなかった妻が主人公。そして彼女の、“一人称”の物語が展開する。 『まぼろし』では物語の後半になって、妻は失踪した夫が、実は“鬱病”を抱えていたことを知る。このように、円満に暮らしてきた夫婦の間でも、重大な隠し事があるという設定。更に、『まぼろし』の主人公が大学講師であったのに対し、『さざなみ』では元教師であることや、両作とも、夫婦の間に子どもがいないこと等々、原作があるとはいえ、『さざなみ』の監督・脚本を手掛けたアンドリュー・ヘイの念頭に、『まぼろし』のランプリングがあったことは、間違いないであろう。 「幸せ」だと思っていた、いや思い込んできた“45年間”が虚ろなものに映るようになっていく、ケイト。何とか開催にこぎつけた結婚45年を祝うパーティで、夫は涙ながらにスピーチを行う。「様々な選択をしてきた中で、自分にとって“最高の選択”は、ケイトと結婚したことである」と。 ジェフのその言葉に、きっと嘘はない。この6日間、過去の“恋愛”にうつつを抜かしながらも、ケイトと生きた歳月に、改めて感謝の念が湧いたのであろう。 しかし、もはやケイトの心には響かない。パーティのラストダンスで彼女は、自分でも思いもよらなかった行動を取ってしまう…。 『さざなみ』によってランプリングは、「ベルリン国際映画祭」で夫役のトム・コートネイと共に銀熊賞(演技賞)を獲得したのをはじめ、様々な映画賞に輝いた。更には半世紀を超える俳優生活で、初めて「アカデミー賞」にノミネートされた。 そして間もなく、『さざなみ』の2年後に彼女が主演して、「ヴェネチア国際映画祭」で主演女優賞を得た作品が、日本公開となる。夫婦そして家族の関係に、ランプリングが苦悩する、“一人称”の物語。 ベルギーを舞台にしたその作品の原題は、主人公の名前である“HANNAH=アンナ”。その邦題は平仮名4文字の、『ともしび』(2017)である。■ ©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2014

-

COLUMN/コラム2019.01.07

ロバート・レッドフォードの“キャッチボール”『ナチュラル』

その昔、「お箸の国の人だもの」というCMのフレーズがあったが、その言い方を借りれば、サッカーのJリーグなどが発足するより以前、私の青少年期である1970~80年代頃までの日本の男どもは、「野球の国の人だもの」という感じであった。 様々なスポーツの中でも野球人気は圧倒的で、ゴールデンタイムの巨人戦中継は、連日高視聴率を叩き出していた。そしてこの頃に野球少年だった者の多くが、父親とキャッチボールに興じた思い出を持つであろう。 私の父は仕事の都合で、連日のように帰宅は深夜になり、息子たちが通学する頃にはまだ布団の中というのが、普通であった。しかし私が小学校の高学年になって、野球に熱中し始めると、わざわざ早起きしては、キャッチボールの相手をしてくれるようになった。 息子の投げる球をしっかりと受け止めては、胸元めがけて投げ返す…。その時は何も意識してなかったが、いま振り返ればあのキャッチボールは、普段忙しい父の“想い”が伝わってくる、大切な瞬間であった。孫の顔を見せることもなく、父が早逝してから20年近く。最近になってしみじみと、そんなことを思ったりする。 「野球の国」の元祖であるアメリカにも、そんな父と子の構図が存在するのであろう。名作『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)の終幕、ケヴィン・コスナー扮する主人公が、かつて不仲だった亡父の若き日と出会い、キャッチボールに興じるシーンは、実に感動的である。 そして、『フィールド・オブ・ドリームス』に先駆けること5年。1984年公開の本作『ナチュラル』でも、父と子のキャッチボールが、重要なポイントとなる。 時代は1939年。開巻間もなく汽車に乗る主人公、ロバート・レッドフォード扮するロイ・ハブスの脳裏には、ネブラスカの農場で過ごした少年時代がよぎる。 彼は農夫である父によって、野球に対しては“ナチュラル=天性の才能の持ち主”であることを見出され、毎日コーチを受ける。ノックやピッチング練習以上に、父子にとって至福の時であったのが、キャッチボール。父が野球に臨む心構えを説きながら投げたボールを、息子は嬉しそうに受け止めては、投げ返す。そんなロイの姿を、幼馴染みの女の子アイリスが、ニコニコしながら眺めていた。 ずっと続くかと思われた父子の時間だったが、ある日父は突然倒れ、帰らぬ人となってしまう。その夜にハブス家の農場は、激しい嵐に襲われ、樫の木が雷鳴と共に引き裂かれる。ロイは亡父の遺志を感じたかのように、その木で手製のバットを作り上げ、“ワンダー・ボーイ=神童”という字と、稲妻のマークを刻印する。 それから6年後、青年になったロイは、スカウトに発掘され、大リーグのシカゴ・カブスのテストを受けることとなる。故郷を旅立つ前夜には、アイリスと結婚を誓い合い、2人は初めて結ばれる。 シカゴに向かう道中では、汽車で出会った現役大リーガーの強打者と、ひょんなことから対戦。ロイは三球三振に斬って捨てる。 「あらゆる記録を破るプレイヤーになる」そんな自信に満ち溢れた彼の前途は洋々たるものと思われたが、結局大リーグのマウンドに立つことはなかった。それどころか、カブスのテストを受けることさえ出来なかったのである。 ロイはシカゴに到着して間もなく、汽車で出会って心惹かれた黒服の美女から、ホテルの部屋と導かれる。そこで彼を待っていたのは、銀の銃弾。腹へと撃ち込まれたロイは、そのまま意識を失った…。 それから、16年の歳月が流れた。長く流浪の日々を送ってきたロイだったが、弱小球団のニューヨーク・ナイツの本拠地に、35歳の“オールド・ルーキー”として現れる。ようやく辿り着いた、大リーグ。当初は監督に疎まれたロイだが、いざ出場のチャンスを与えられるや、少年時代に作った、あの“ワンダー・ボーイ”のバットでホームランを打ちまくり、チームの大躍進に貢献する…。 1952年に出版された小説を原作とする本作は、レッドフォードが出演を熱望した作品だという。その理由は、彼のそれまでの歩みが、ロイと重なる部分があることと無関係ではないだろう。 少年時代から、スポーツ万能だったというレッドフォード。中でも野球は得意中の得意で、高校を卒業してコロラド大学に進む際には、野球選手用の奨学金で入学したほどのプレイヤーだった。 しかし、ほどなくして大学をドロップアウトした彼は、絵を習うためにヨーロッパへ。パリやフィレンツェの美術学校に通うが、画家になろうという夢は1年余りで挫折し、アメリカへと戻る。そして21歳の時に、17歳の女性と結婚する。 レッドフォードはその後、ニューヨークの演劇学校へ通って、俳優を志す。ブロードウェイの端役でデビューした後、舞台やTVドラマに出演するが、まったく売れず、2人の生活は、妻が働いて支えた。 やがてニール・サイモン作の舞台「裸足で散歩」の主演で、ブロードウェイで成功を収めるものの、その後に出演した何本かの映画は不発に終わり、結局は30過ぎまで試練の日々が続く。 レッドフォードをスターダムにのし上げたのは、1969年に公開された、“アメリカン・ニューシネマ”の代表的な1本、既に大スターだったポール・ニューマンと共演した、ジョージ・ロイ・ヒル監督の西部劇『明日に向って撃て!』のサンダンス・キッド役。1936年生まれのレッドフォードは、その時33歳。『ナチュラル』の“オールド・ルーキー”ロイ・ハブスと同じく、檜舞台に上がるまでには、短くない時間を要したのである。 さて本作では、ロイは脚光を浴びた後、再び“悪い女”にハマり、成績は下降線に。チームも優勝戦線から、離脱しそうになる。そんな時に救いの女神のように現れるのが、かつての恋人アイリスだった。 ロイの復調と共に、チームの勢いも戻り、遂にはリーグ優勝~ワールドシリーズ進出を目前にする。しかしロイは、銀の弾による古傷の悪化と球団オーナーらの八百長の陰謀によって、現役生活及び生命のピンチへと追い込まれる。 そしてその時彼が取った選択が、新たなる“父子のキャッチボール”へと繋がる。アイリスの笑顔に再び見守られながらの、“至福の時”…。 ロイ・ハブスの最高に誇れる、しかしあまりにも短かった、栄光の瞬間。それに比べれば『明日に向って撃て!』以降、1970年代から長く、ハリウッド屈指の二枚目スターとして活躍し、80年代以降は、監督としても評価が高い作品を発表していくレッドフォードの、栄光の時間は長く続いた。そしてその間に彼は、映画人として数多くの“息子たち”と“キャッチボール”を行い、大切なものを与え続けたのである。 監督デビュー作だった『普通の人々』(1980)で、自身はアカデミー賞監督賞を獲得。と同時に、二十歳の新人だったティモシー・ハットンに、助演男優賞のオスカーをもたらした。 レッドフォ―ドの監督第3作にして、「最高傑作」と推す声も多い『リバー・ランズ・スルー・イット』(1992)では、“ブラピ”ことブラッド・ピットのキャリアを、“レッドフォード2世”と呼ばれるまでに磨き上げ、輝かせた。その後大スターへの道を邁進し、プロデューサーとしても成功を収めるブラピは、レッドフォードのことを、「師匠であり、もう一人の父親のような存在」とまで語っている。 更には、レッドフォードが1978年にスタートさせた、「サンダンス映画祭」。彼の最初の当たり役の名に因むこの映画祭は、新人監督の登竜門として、ちょうど『ナチュラル』が公開となった辺りから、勢いが加速。コーエン兄弟やジム・ジャームッシュ、タランティーノなどから、近年ではデミアン・チャゼルまで、後のアメリカ映画を支える面々が、次々と育っていった。 多分これからの日本映画界をリードしていく1人となる、長久允監督。2017年1月、彼のデビュー短編『そうして私たちはプールに金魚を、』(2016)にグランプリを与え、世界に先駆けて認めたのも、「サンダンス」である。さすれば長久監督も、間接的ではあるが、映画人レッドフォードと“キャッチボール”をした、“息子”の1人と言えるであろう。 2018年8月、80歳を超えたレッドフォードは、俳優業の引退宣言をした。しかしプロデューサーや監督としての活動は、まだまだ続ける意向と聞く。彼との“キャッチボール”で育まれる者が、これからも増えていくことを期待する。■