ザ・シネマ 松崎まこと

-

COLUMN/コラム2019.11.30

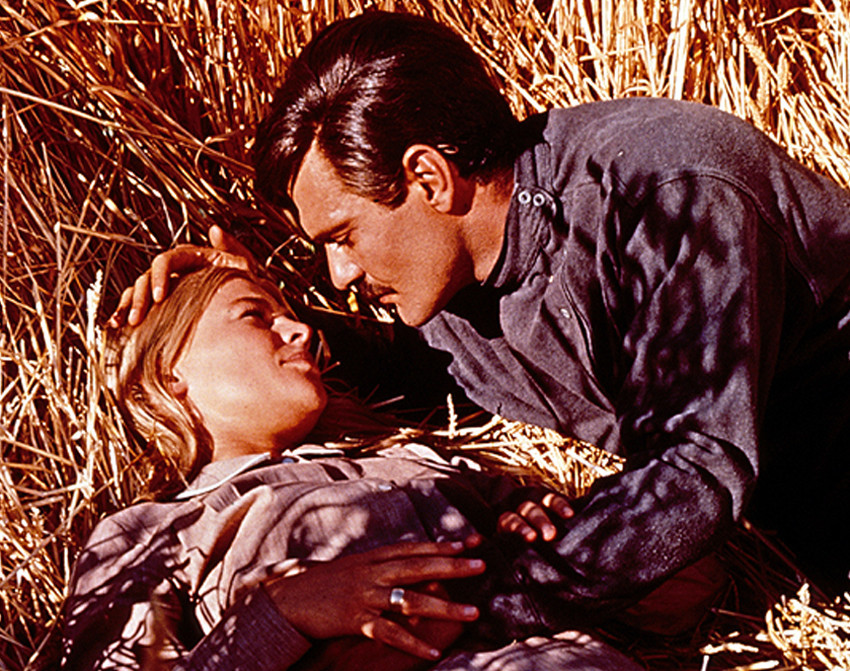

巨匠監督による「愛こそすべて」なスペクタクル巨編 『ドクトル・ジバゴ』

舞台はロシア。19世紀の終わりに近い頃、幼くして父母を亡くしたユーリー・ジバゴ(演:オマー・シャリフ)は、モスクワに住む化学者のグロメーコの家庭に引き取られる。 成長したジバゴは、詩人として評価されると同時に、医学の道を志す。そしてグロメーコ夫妻のひとり娘で、共に育ったトーニャ(演:ジェラルディン・チャップリン)と愛し合うようになる。 一方同じモスクワに暮らし、仕立て屋の母に育てられたラーラ(演:ジュリー・クリスティー)。母の愛人のコマロフスキー(演:ロッド・スタイガー)の誘惑に屈し、やがてレイプされたことから、彼への発砲事件を起こす。 それはたまたま、ジバゴとトーニャの婚約が発表される、クリスマス・パーティの場だった…。 1914年、第1次世界大戦が勃発すると、ジバゴは軍医として出征。そこで、戦場で行方不明となった夫のパーシャ(演:トム・コートネー)を捜すため、従軍看護師となっていたラーラと再会する。惹かれ合っていく2人だが、お互いの家庭を想い、男女の関係にはならぬまま、それぞれの場所へと還っていく。 しかし大変革の嵐が吹き荒れ、内戦が続く広大なロシアの地で、ジバゴとラーラはまるで宿命のように、三度目の出会いを果たす。ラーラとトーニャ…2人の女性を愛してしまったジバゴの運命は、“ロシア革命”の激動の中で、大きく揺れ動いていくのだった…。 中学時代の1977年、地元の名画座で喜劇王チャールズ・チャップリンの名作『黄金狂時代』(1925)と併映で観たのが、本作『ドクトル・ジバゴ』(65)との出会い。…と記していて、父=チャールズの製作・監督・主演作と、娘=ジェラルディンのデビュー作という、チャップリン父娘をカップリングした2本立てだったのかと、40数年経って初めて気が付いた。当時の名画座の編成も、色々と考えていたわけである。 それはともかくとして、スクリーン上での2度目の対峙は80年代後半、大学生の時だった。後輩の女性と一緒に観たのだが、本作初見だった彼女の感想は、「いかにもアメリカ人から見た、ロシア革命」というもの。まあ監督や脚本家はイギリス人だし、プロデューサーのカルロ・ポンティはイタリア人だから正確な言ではないのだが、当時として諸々先鋭的だった彼女には、「西欧社会が、皮肉っぽくロシア革命を捉えている」と映ったのだろう。 それはまだ、社会主義国の魁であった、ソヴィエト連邦が崩壊に至る数年前のこと。“革命幻想”もまだぶすぶすと、燻ぶってはいたのだ。 本作の監督は、デヴィッド・リーン(1908~91)。かのスティーヴン・スピルバーグが最も尊敬する、“巨匠”である。その監督作品の中でもスピルバーグは、『アラビアのロレンス』(1957)と並べて、『戦場にかける橋』(62)と本作『ドクトル・ジバゴ』は、自作を撮影する前に必ず見直す作品だと語っている。 製作時は東西冷戦の最中で、もちろんソ連ではロケが出来ないため、スペインやフィンランドで大々的なロケ撮影を敢行。スペインのマドリード郊外には、1年がかりでモスクワ市街のセットを再現した。こうした広大な舞台で繰り広げられる人間ドラマは、正に『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』に続いて、「完全主義者の巨匠」リーンの面目躍如と言えるだろう。 しかし、現在では映画史に残る古典的な名作という位置付けの本作も、初公開時の評価は、決して高くはなかった。アメリカの「ニューズ・ウィーク」曰く、「安っぽいセットで、“生気ない映像”」。映画評論家のジュディス・クリストからは、「“壮大なるソープオペラ=昼メロ”」といった具合に酷評され、さしもの巨匠も大いに傷ついたという。 また本邦も例外ではなく、72年に「キネマ旬報社」から出版された、「世界の映画作家」シリーズでは本作に関して、「…スペクタクルの華麗さが目立っただけ、人間のドラマが充実を欠いていたといわざるを得ない。主人公の革命に立ち向う態度のあいまいさではなく、主人公の知識人としてのなやみの追及に対する不徹底が問題であった(登川直樹氏)」「主人公に対する共感だけでは、映画はつくれるものではない。とくに、リーンは、安っぽい人間的共感や分身を排除することによって、独自の世界を厳しくつくって来た。その厳しさが、『ドクトル・ジバゴ』にはないのである(岡田晋氏)」等々、散々な打たれようである。 このような酷評が頻出した背景としては、先に指摘したような“革命幻想”の残滓が、60~70年代には濃厚であったことも考えられる。しかしそれ以上に、ソ連の詩人ボリス・パステルナーク(1890~1960)の筆による本作の原作小説が、著しく“政治的”に取り扱われた案件であったことが、至極大きかったからだと思われる。 パステルナークの「ドクトル・ジバゴ」は本国ソ連では、当初予定されていた出版が中止になりながらも、1957年11月にイタリアで翻訳版が出版され、翌58年10月には、「ノーベル文学賞」が与えられている。当初は「ノーベル賞」の受賞を喜んだというパステルナークだったが、スウェーデンでの授賞式に赴けば、ソ連には「2度と帰国出来ない」と脅され、受賞を辞退せざるを得なくなった。 ソヴィエトの独裁政党だった「共産党」は、小説「ドクトル・ジバゴ」のことを、「革命が人類の進歩と幸福に必ずしも寄与しないことを証明しようとした無謀な試みである」と非難。当時は、「ロシア革命は人類史の大きな進歩である」というソ連政府の見解に疑問符をつけることは、許しがたいこととされていたのである。 「ドクトル・ジバゴ」が、ソ連で発禁とされる一方で、イタリアをはじめ西側諸国で続々と出版されるに当たっては、ロシア語原稿の奪取などに、「CIA=アメリカ中央情報局」が大きな役割を果したという。これは2000年代も後半になってから明らかにされたことだが、俗に“「ドクトル・ジバゴ」事件”と言われる一連の経緯は、東西両陣営の政治的思惑が、バチバチと火花を散らした結果なのであった。 そんなことまでは与り知らなかったであろうパステルナークは、その後失意の内に、1960年逝去。彼の名誉回復が行われたのは、ソ連がゴルバチョフの時代になってからの87年であり、国内で「ドクトル・ジバゴ」が出版されるには、88年まで待たなければならなかった。 このように原作小説は、高度に政治的なアイコンと化していた。それを東西冷戦が続く60年代中盤に、映画化する運びとなったわけである。 そんな時勢にも拘わらず、デヴィッド・リーンは、『アラビアのロレンス』に続いて組んだ脚本担当のロバート・ボルトに、長大な原作の内容を絞り込んでいくに当たっては、“愛”を軸にするよう指示を出した。リーン自身が本作に関して、「革命は背景にすぎず、その背景で語られるのは、感動的な一個人の愛情物語である」とまで言い切っている。極言すれば、「愛こそすべて」というわけだ。結果的に、「“壮大なる昼メロ”」などとディスる評が飛び出すのも、ある意味致し方のないことだったかも知れない。 またリーンの前2作が、『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』だったのも、本作が批判される下地になったものと思われる。 アカデミー賞ではそれぞれ作品賞、監督賞他を大量受賞するなど、赫々たる成果を上げた両作。その共通点としては、劇中にほぼ男性しか登場しないことに加え、前者は東南アジア、後者はアラブ世界を舞台にしながら、共に主人公のイギリス人男性が、そのアイデンティティー故に、希望と絶望の間で煩悶するストーリーが繰り広げられる。イギリス人のリーンだからこそ、「描けた」とも評価された。 それに比べると本作は、「軟弱なメロドラマ」に映る上に、主人公をはじめ登場人物は、すべてロシア人。しかもそれを演じる者たちは、エジプト人のオマー・シャリフをはじめ、非ロシア人ばかりである。 件の「世界の映画作家」から引用するならば、「そこにはどこにも、イギリス人としての、リーンの目がない/イギリス人の目でロシア人を見ようとしても、俳優自体がロシア人ではないのだから、視線が、空転するばかりである(岡田晋氏)」というわけだ。 本作は初公開時から暫くは、このように多くの批判を集めていた。しかし先にも記した通り、現在では映画史に残る古典的な名作となっている。評価が逆転していったことには、どんな作用があったのか? 一つは、初公開時から世界中で大ヒットとなり、その後も一貫して、多くの観客から支持され続けたということが挙げられる。それと同時に、デヴィッド・リーン亡き今となって、この稀代の“映画作家”の歩みを再点検すれば、自明の事実が浮かび上がるからであろう。 リーンにとって初のスペクタクル巨編と言える『戦場にかける橋』以前のフィルモグラフィーで、彼が得意としたジャンルの一つが、『逢びき』(45) 『旅情』(55)といった、「大人の恋愛もの」である。中年男女の一線を越えない不倫劇である『逢びき』は、後の『恋におちて』(84)の元ネタになったことでも知られる。 『旅情』では、キャサリン・ヘップバーン演じるアメリカ人の独身中年女性が、イタリアのベネチアで、旅先の恋に身を震わす。リーンは非イギリス人のヒロインを得たこの作品を、海外ロケで撮り上げたことによって、新たなステップに入っていく。 「アフリカやアメリカの西部や、アジア各地など、映画は世界中をスクリーンの上に再現して見せてくれ、私の心を躍らせた。私が『幸福なる種族』(44)や『逢びき』のようなイギリスの狭い現実に閉じこもった作品から脱皮して、『旅情』以後、世界各地にロケして歩くようになったのは、映画青年時代からの私の映画を通しての夢の反映であるわけだ。私は冒険者になった気持で、一作ごとに知らない国を旅行して歩いているのである」 こうしてリーンは、『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』という、異国の地を舞台にしたスペクタクル巨編へと臨んでいく。そして大成功を収め、“巨匠”の名を得た後に挑んだのが、『ドクトル・ジバゴ』であった。 異国の地を舞台に、スペクタキュラーな画面を作り出しながら、そこで“愛”の物語を展開する。これこそ正に、リーンの真骨頂!得意技の集大成とも言うべき作品だったわけである。 付記すればリーンが描いた『ドクトル・ジバゴ』の世界は、原作者のパステルナークが描こうとしたものとも、そんなにはかけ離れていない筈である。革命に共感する部分はありながらも、積極的な加担は出来ない政治的姿勢や、妻と愛人の間で揺れ動き続け、どちらを選ぶことも出来ない主人公のモデルは、パステルナークその人だったからである。最初の妻との結婚生活は、友人の妻に恋をしたことで破綻したパステルナーク。結果的に友人から奪って得た2度目の妻と暮らしながらも、更に別の女性と恋に落ち、妻と愛人との二重生活を、その生涯を閉じるまで送ったのである。 そしてリーン自身も、83年間の生涯で6回もの結婚をした、「恋多き男」であった。1950年代中盤、自らの監督作の主演に岸恵子を抜擢した際(その作品は結局製作されなかったが)、本気で彼女に惚れてしまい、その後を追い回してやまなかったエピソードなども伝えられている。 リーンは本作の後、脚本のボルトと三度コンビを組んで、歴史的背景をバックにした「愛こそすべて」路線に、今度はオリジナル脚本でチャレンジした。それは20世紀初頭、独立運動が秘かに行なわれているアイルランドの港町を舞台に、若妻とイギリス軍将校の許されない恋を描いた、『ライアンの娘』(70)である。■ 『ドクトル・ジバゴ』© Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2019.12.04

映画『ドリームガールズ』で、“夢”をつかんだ女、“夢”を見せてくれた男

本作『ドリームガールズ』(2006)のベースとなったのは、同名のブロードウェイ・ミュージカルである。原案・振付・演出を手掛けたのは、「コーラスライン」などで知られるマイケル・ベネット。1981年12月20日に、幕開けとなった。 その翌日、「ニューヨーク・タイムズ」に載った劇評は、次の通り。「ブロードウェイの歴史が作られるときは、客席にいても肌で感じられるものだ。それが、昨晩インペリアル・シアターで現実になったことを、私は報告したい」 激賞された「ドリームガールズ」は大ヒットとなり、翌82年の「トニー賞」では13部門にノミネートされ、6部門を受賞。その後85年まで、4年間のロングラン公演となった。 これだけの評判となった舞台である。ハリウッドからの“映画化”のオファーも多々あったと見られるが、映画会社の「ドリームワークス」創始者の1人で、『ドリームガールズ』の権利を持つデヴィッド・ゲフィンが、ヘタな“映画化”は「伝説的なショーとマイケル・ベネット(1987年に44歳で死去)の素晴らしい遺産を汚すことになりかねない」として、なかなか首を縦に振らなかった。 ゲフィンの心を動かしたのは。プロデューサーのローレンス・マークと、監督のビル・コンドン。ブロードウェイでのオープニング当日、後方の席で鑑賞していて「忘れがたい体験」をしたというコンドンによる、“映画化”へのアプローチは、ゲフィンから「やってみるべきだな」という一言を引き出した。 やはりブロードウェイの大ヒットミュージカルの“映画化”だった『シカゴ』(02)の脚本を担当し、オスカーを獲得したコンドンが語る、ミュージカルの舞台を映画にする上で「大切なこと」の一つは、「歌の間もストーリーは止めない」こと。映画の流れを止めて、出演者に歌うことだけをさせてしまうと、その曲が気に入らなかった観客は、歌が終わるまで置いてけぼりになってしまう。「歌の最初と最後で何かが変わっていなければいけない」というのが、コンドン流ミュージカル映画の演出法というわけだ。こうしたアプローチを基本にしつつ、本作の“映画化”に当たっては、マイケル・ベネットが残したものに「忠実であること」を、いつも心に留めていたという。 さてショービジネスの世界を描いた本作のストーリーが、「モータウン・レコーズ」とその関係者をモデルにしているのは、あまりにも有名な話。「モータウン」は、1960年代から70年代に掛けて、ソウルミュージックやブラックミュージックを世に広く伝播させる役割を果たした、伝説的なレコード・レーベルである。 本作では、「モータウン」ならぬ「レインボー・レコード」が、伝説的な音楽プロデューサーの“ベリー・ゴーディ・Jr”ならぬカーティス・テイラー・Jrによって、興隆の日を迎える姿が描かれる。実際のベリー・ゴーディ・Jrが、マーヴィン・ゲイ、スティービー・ワンダー、テンプテーションズ、コモドアーズ、そしてマイケル・ジャクソン等々、ブラックミュージックの数多のアーティストを発掘し、スターへと育てたように、劇中のカーティス・テイラー・Jrも、きらびやかなスター達を、何組も生み出していく。 そんな中で、本作の主軸となるアーティストは、「ザ・ドリームズ」。モデルは、3人組の女性ヴォーカル「ザ・シュープリームス」である。60年代中盤から後半に掛けて一時代を築き、「ビートルズと対抗できるのは、シュープリームスしか居ない」とまで言われた伝説のグループは、メインヴォーカルとして、後にブラックミュージックの大御所的な存在となる、ダイアナ・ロスを擁していた。 そんなこともあって、本作製作に当たっては、ベリー・ゴーディ・Jrに当たる“カーティス・テイラー・Jr”役と、アメリカで最も成功した黒人女性歌手の1人と言われる、ダイアナ・ロスに当たる“ディーナ・ジョーンズ”役を誰が演じるかに、大きな注目が集まった。そしてテイラーは、ジェイミー・フォックス、ディーナは、ビヨンセ・ノウルズが演じることとなった。 当時のジェイミー・フォックスは、『Ray/レイ』(04)で、“ソウルの神様”レイ・チャールズを演じて、アカデミー賞主演男優賞を獲得。シドニー・ポワチエ、デンゼル・ワシントンに続く、黒人俳優としては史上3人目の快挙を成し遂げたばかりで、正に上り調子であった。そのためギャラが高騰し、本作では1,500万ドルを要求したため、危うく出演がチャラになってしまう寸前だったという。 しかし結局テイラー役を演じることになったのは、ジェイミーがギャラのダンピングに応じたためである。なぜ彼が折れてまで、本作に出演したのか?その理由は後述する。 ディーナ役のビヨンセに関しては、説明するまでもないかも知れぬが、90年代からR&Bグループ「デスチャ」こと「デスティニーズ・チャイルド」のリードヴォーカルとして人気を博してきた、“ディーバ=歌姫”。女性ヴォーカルの4人組としてスタートし、内部でのイザコザでメンバーチェンジなどもあった「デスチャ」が、「シュープリームス」と重なる部分もあって、このキャスティングも大きな話題となった。 しかし実際に本作が公開となって、主演格のジェイミーやビヨンセ以上に注目を集めたのは、“助演”の2人だった。ジェニファー・ハドソンとエディ・マーフィーである。 ハドソンが演じたのは、「ザ・ドリームズ」の前身グループの頃から、パワフルな歌唱力でリードヴォーカルを務めていたエフィー役。主なモデルは、「シュープリームス」のメンバーだった、フローレンス・バラードとされる。 エフィーは、「ザ・ドリームズ」がメジャー路線に乗る際に、プロデューサーのテイラーによって、リードヴォーカルからバックへと回されてしまう。その上で、愛し合っていた筈のテイラーの視線が、リードヴォーカルとなったディーナに釘付けになっているのにも気付き、荒れてトラブルを起こすようになる。やがて「ザ・ドリームズ」を放逐されたエフィーは、波乱の人生を送ることになるが…。 ハドソンはこのエフィー役を、全米各地で6カ月間、780人以上を対象としたオーディションを勝ち抜いて、ゲットした。元々彼女は、有名な公開オーディション番組「アメリカン・アイドル」の“負け組”だったが、25才で得たこのエフィー役で、大ブレイク!主要映画賞の“助演女優賞”と“新人俳優賞”を総なめし、遂にはアカデミー賞の“最優秀助演女優賞”まで手にするに至った。 本作がデビュー作だったハドソンは、類いまれなる歌声を武器に、既にスーパースターだった主演のビヨンセを、見事に「喰ってしまった」わけである。ハドソンは本作の2年後の2008年には、歌手としてのデビューアルバムで、「ビルボード」誌のR&B/ヒップホップ・チャート第1位を獲得している。正に『ドリームガールズ』によって、夢を掴んだわけである。 ハドソンの“スター誕生”物語の一方で、長年スーパースターでありながらも、演技の面では、本作で初めて高く評価をされたと言えるのが、エディ・マーフィー。 エディは弱冠21歳にして、『48時間』(82)に出演以来、『大逆転』(83)『ビバリーヒルズコップ』シリーズ(84~)などで瞬く間にスターダムにのし上がった。一時期の低迷を経て、90年代後半には、『ナッティ・プロフェッサー クランプ教授の場合』(96)や『ドクター・ドリトル』(98)など、特殊メイクを駆使したコメディで、人気が復活。『ムーラン』(98)や『シュレック』シリーズ(00~10)などで、声優としても高い評価を勝ち得ていった。しかしながら出演作品のジャンルやクオリティーなどもあって、その実力は不当なまでに、低く見られてきた感が強い。 本作で彼が演じたジェームズ“サンダー”アーリーは、誰か1人のアーティストをモデルにしたというわけではなく、リトル・リチャードやジェームス・ブラウン、サム・クック、ジャッキー・ウィルソン、ウィルソン・ピケット、マーヴィン・ゲイ等々の、ブラックミュージックの様々なレジェンド達にインスパイアされて出来上がったキャラクターと言える。ステージ上で圧倒的なパフォーマンスを見せつつ、オフ・ステージでは陽気に振舞いながらも、苦悩や寂寥感も滲ませて、やがてドラッグに溺れていく…。 ビル・コンドン監督は、オーディションで選んだハドソンとは対称的に、この役についてははじめからエディ一択で、他の俳優の起用は考えられなかったという。実はこのキャスティングは、本作に思わぬ成果をもたらしている。先に記した通り、高額ギャラを要求したために出演が取り止めになりかけたジェイミー・フォックスが、「エディが出演する」旨を耳にした途端に、態度を一変。憧れのエディと共演出来るならと、1,500万ドルだった提示額を引っ込め、出演が無事決まったのである。 ジェイミーにとっては、それほど「偉大な存在であった」エディーは、思えばまだ十代の頃に、TVの「サタデー・ナイト・ライブ」で、ジェームス・ブラウンのものまねを、見事にやってのけている。また、映画デビュー作の『48時間』では、のっけから歌声を披露していた。刑務所に収監されている囚人の彼が、ポリスの「ロクサーヌ」を絶叫しているのが、もはや「伝説」ともなっている、スクリーン初登場の瞬間である。 そんなエディーが、ブロードウェイ発の“A級”作品とも言える本作で、持てるポテンシャルを遺憾なく発揮した。ハドソンと並んで、ゴールデングローブ賞などの“助演男優賞”をゲットしたのは、至極当たり前の結果とも言える。 その勢いでハドソン同様、オスカーも手にするかと思いきや、この年度の“最優秀助演男優賞”は、『リトル・ミス・サンシャイン』のアラン・アーキンへと渡った。エディーは「唯一無二(!?)」のチャンスを惜しくも逃した。本人も相当なショックを受けたと、言われている。 余談になるがその後、2012年にエディは、“アカデミー賞”の司会を務めることが決まっていた。しかしこの年のプロデューサーだったブレット・ラトナー監督が、同性愛者への差別発言で降板を余儀なくされたのに伴い、エディも司会を降りるに至った。しみじみと、エディと“アカデミー賞”は、縁がないのかも知れない。 『ドリームガールズ』で一世一代の名演を見せた以降は、出演作品が再び「パッとしない」傾向に陥ったエディ。最近何度目かの“攻勢”の時を迎えたようで、今年Netflixで製作・主演した、実在のコメディアンの伝記映画『ルディ・レイ・ムーア』での演技は、絶賛をもって迎え入れられている。 この後は往年のヒット作『星の王子ニューヨークに行く』(88)の30余年ぶりの続編や、『ビバリーヒルズコップ』シリーズの復活などが予定されているが、まだ58才。稀代のエンターティナーにしてアクターとして、更なる“夢”を見せて欲しい。■ 『ドリームガールズ』© 2019 DW Studios LLC and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2019.12.26

“モダンホラーの帝王”が描いた、 おぞましくも恐ろしい物語 『ペット・セメタリー』

“モダンホラーの帝王”として知られ、日本でも、その著作の多くが翻訳・出版されている、アメリカの小説家スティーヴン・キング。彼が1974年に発表して出世作となったのが、いじめられっ子の少女の超能力が覚醒し、プロムの夜に大殺戮を起こす物語「キャリー」である。 翌75年には、日本でも出版。ブライアン・デ・パルマ監督、シシー・スペイセク主演による映画化作品は、76年の全米ヒット作の1本となった。映画版の日本公開は、77年春。1964年生まれの筆者の世代は、“青春ホラー”の傑作である、映画版『キャリー』によって、原作者であるキングの名を知った者が多い。 キング作品で続いて映画化されたのは、巨匠スタンリー・キューブリックが監督した、『シャイニング』(80)。キューブリックによる原作からの改変が目立つこの作品は、大ヒットに反比例するかのように批評は芳しくなく、キングからも「エンジンが付いてないキャデラック」と忌み嫌われた。しかし現在では、ホラー映画の“古典”という評価が定着している。 『キャリー』『シャイニング』両作の興行的成功によって、キングの小説は発表と同時に、次々と映画化やTVドラマ化されるようになった。最近では「キャリー」や「IT」のように、過去に映像化された作品のリメイクも多くなっている。 そんな中の1本であるのが、『ペット・セメタリー』。日本語に訳せば“ペット霊園”というタイトルのこの作品は、1983年に出版され、89年に最初の映画化。30年後の2019年にリメイク作品が製作された。 因みに原作及び新旧映画作品のオリジナルタイトルは、「ペット・セメタリー=PET CEMETARY」ではなく、「ペット・セマタリー=PET SEMATARY」。子どもの綴り間違いという劇中の設定によるもので、日本での出版タイトルもオリジナルに準拠して、「ペット・セマタリー」となっている。 さて今回「ザ・シネマ」で紹介するのは、『ペット・セメタリー』の最初の映画版である。1980年代に『クジョー』(83)『デッドゾーン』(83)『クリスティーン』(83)『炎の少女チャーリー』(84)『スタンド・バイ・ミー』(86)『バトルランナー』(87)等々、キングの原作が次々と映画化された中では、『シャイニング』以来の大ヒットとなった。3年後の92年には、原作のストーリーからは離れた続編、『ペット・セメタリー2』が製作されたほどである。 そんな大ヒット作の原作に関して、キングは出版されるより前に、こんな述懐をしている。「あまりにも恐ろしくて忌まわしいのでこれまで出版を見送ってきた作品がある…」。そんな話を裏付けるかのように、本作の原作は、キングが79年に一旦完成させながら、出版されたのは、4年後の83年だった。 実はその後キングは別のインタビューで、「恐ろしくて忌まわしい」から「出版を見送ってきた」わけではなく、「原稿に手を入れる気にもならないほど恐ろしい作品を書いた」というのが真意であったと、明かしている。わかり易く言えば、文章の推敲を日延べしている内に、出版が遅くなったというわけだ。 しかし原作者本人が、「恐ろしくて忌まわしい」或いは「おぞましくて恐ろしい」ことを作品にしたと、語っていたのは事実である。時が経つ内に、『ペット・セメタリー』原作に関しては、「あまりの恐ろしさに発表を見あわせていた」という風評が、いつしか伝説化してしまった。 確かにこの原作に関しては、キングが「出版を見送ってきた」ことが(実際には“伝説”に過ぎないにしても)、なるほどと頷けてしまう。こんなに「おぞましい」ストーリーは、ない。特に、子どもを持つ親にとっては…。 メイン州の小さな町ラドローに越してきた、ルイス・クリードと妻のレイチェル、娘のエリーと息子のゲイジ。そんな一家を、向かいに住む老人ジャドは、温かく迎えた。 クリード家の新居の前を走る道路は、日夜大型トラックが猛スピードで行きかい、そのため犬や猫など、数多くのペットが轢かれて死んでいた。そしてその多くが、クリード邸の裏の小道から続く、森の中の“ペット霊園”に葬られていた。 医師として大学の医療センターに勤務を始めたルイスは、大事故で頭の一部が削られるほどの大怪我をした若者ヴィクター・パスコーが、息を引き取る瞬間に立ち会う。ところが、死んだ筈のパスコーが突然目を開け、知る筈のないルイスの名を呼んだ。 夢か現か、亡者のパスコーがその夜、ルイスの寝室へと現れる。パスコーはルイスを“ペット霊園”へと誘い、この更に奥に在る忌まわしき地には、絶対足を踏み入れてはならないと警告する。 それから少し経って、一家の飼い猫であるチャーチが、車にはねられて死んでいるのが見付かる。幼いエリーがチャーチを可愛がっていたことを知る隣人のジャドは、ルイスを“ペット霊園”の先の地に案内し、そこに自らの手で埋めるよう指示する。 翌朝、家族に内緒で埋葬した筈のチャーチが戻ってきた。まるで違う猫になったかのように、凶暴性を帯びて。 ジャドは、エリーを悲しませないために、先住民の間で語り伝えられてきた秘密の森の力を利用したことを、ルイスに教える。「死んだ人間を埋めたことはあるのか?」と尋ねるルイスに、「そんな恐ろしいことを、誰がするか!」と、色をなして否定するジャド…。 やがてクリード家を、どん底へと叩き落す悲劇が起こる。一家の団らん中、ちょっと目を離した隙に、ヨチヨチ歩きのゲイジが道路へと飛び出し、トラックにはねられて死んでしまったのだ。 失った幼子のことを諦められないルイスは、ジャドの警告を振り切って、一旦埋葬した息子の遺体を掘り起こす。そして禁断の森へと、足を踏み入れていく…。 翻訳版で、上下巻合わせて700頁以上という長大な原作を映画化するに当たっては、改変された部分や割愛されたキャラクターなども居る。しかし、原作者のキング自らが執筆した脚本による最初の映画版は、概ね原作に忠実な展開となっている。 それにしてもキングはなぜ、こんな「おぞましい」話を書いたのだろうか?実は『ペット・セメタリー』原作は、キングの家庭に振りかかったアクシデントを基にして、描かれた物語だったのである。 キングとその家族は一時期、メイン州のオリントンという町の、車通りの多い道沿いの家に暮らしていた。そしてその近所には、交通事故で死んだペットのために、地元の子ども達が作った墓地があった。 ある時キングの幼い娘が飼っていた猫が、その道路で轢かれて死んだ。更にはその後、2歳の息子が、同じ道路でトラックに轢かれかかるという“事件”があった。その時、我が子が道路に飛び出す直前に、その体を掴んだというキングは、「5秒遅かったら、子どもを1人失っていた」と、後に語っている。 この経験をベースに、『ペット・セメタリー』原作は書かれたわけだが、キングはそれ以前に発表された作中で既に、子どもを殺した“前科”があった。81年に出版された、狂犬病に罹ったセントバーナードが人を襲う『クジョー』の原作でも、主人公である母親の眼前で、幼い息子が命を落としてしまう(83年の映画化作品では結末が改変され、息子は助かる)。なぜキングは自作で、子どもを殺してしまうのだろうか? それについて彼は、こんな風に語っている。 「ある晩、親ならだれでもするように、子どもたちがちゃんと寝てるかいるかどうか見にいったときに、とんでもないことを考えます。子どもたちのひとりが死んでいるのを発見するんじゃないかってね。 …優れた想像力は、持ち主によいことばかりもたらしてくれるわけではない。想像力は、自分の子どもが死んでいるのを見つけることを、たんなる小説のアイデアだけにとどめておいてはくれないのです。そうした状況を総天然色で鮮明に描いて見せる。 …そして、自分の子どもの死という、考えに取りつかれてしまうわけです。こうしたことが、考えつくことで最悪のことであれば、作家はそのアイデアを作品に書き込むことによって、一種の悪魔祓いをするのです」 キングは幼い頃に、実の父親が失踪。そのために女手一つでキングとその兄を育て上げた母が、いつも口にしていた教えがある。 「最悪のことを考えていれば、それが現実となることはないよ」 キングはそれに倣って、作中で子どもの命を奪う。彼の言葉を借りれば、「もし、ブギーマンが誰かの子どもを餌食にする小説を書けば、自分の子どもにはそんなことは起こらないだろう…」というわけだ。キングにとって“モダンホラー”を書くという行為は、即ち、彼と家族を守るための、魔法陣を描くようなことであったのだ。 だからこそ『ペット・セメタリー』は、ここまで「おぞましい」ストーリーになったわけである。 因みに本作の大ヒットを受け、先述したように原作を離れて製作された『ペット・セメタリー2』は、第1作のクリード家の悲劇から、何年か経った後のラドローが舞台。先住民からの語り伝えに則り、死せるものを蘇らせる筋立ては同じだが、原作や第1作で打ち出されていた~蘇らせる側の“想い”が重要~という“ルール”が無視されている。 劇中で最初に蘇らせるのは、メインの登場人物の1人が可愛がっていたペットというのは同じだが、その後は憎悪の対象としていた人物が眼前で死んだのを、「ヤバい」「困った」という理由で蘇らせる。 更には蘇った死者が、仲間を増やすつもりなのか、わざわざ殺した相手を埋める、「死者が死者を蘇らせる」仰天の展開となる。第1作と同じメアリー・ランバート監督のメガフォンだが、B級・C級感がより強い…。 ここで間もなく公開される、ケビン・コルシュ&デニス・ウィドマイヤーという2人の監督が共同で手掛けた、“リメイク版”の『ペット・セメタリー』にも触れておこう。オリジナル版の配役が、ほぼノースターだったのに対し、こちらのメインキャストは、ジェイソン・クラーク、エイミー・サイメッツ、ジョン・リスゴーといった有名俳優である。 原作やオリジナル版からの、最も大きな改変点は、不慮の事故で亡くなるのが、息子のゲイジではなく、娘のエリーであること。ヨチヨチ歩きの息子よりも、人や動物の“死”に怖れを抱き出す年頃の、小学生の娘が犠牲になる方が、より痛ましさが増す。また、蘇った後の“凶行”に関しても、演出がし易いという、作り手側の計算が働いたものと思える。 監督の1人が、「リメイク版というよりは、…キングの小説を再解釈した作品」と語っているが、最も驚いたのは、一部『ペット・セメタリー2』の方の、“ルール破り”ぶりを援用しているかのような描写があること。ネタバレを避けるために、これ以上の詳述は控えるが…。 いずれにしろ“子どもの死”という、原作者キングが最も怖れたことがテーマになっているのは、同じである。原作が最初に書かれてから40年、オリジナルの映画版が公開されてから30年経っても、それが人にとって、普遍的に「おぞましい」ことであるのは、絶対的に変わりようがない…。■ 『ペット・セメタリー』TM & COPYRIGHT © 2020 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.01.10

2010年代ハリウッドアクションを席捲した“Wバーグ”の出発点! 『ローン・サバイバー』

アクション映画に於ける、監督と俳優の名コンビと問えば、どんな名前が挙がるだろうか? ジョン・フォードとジョン・ウェイン、黒澤明と三船敏郎、セルジオ・レオーネ或いはドン・シーゲルとクリント・イーストウッド、ジョン・ウーとチョウ・ユンファ…。いずれも複数の作品でタッグを組み、伝説的なアクション映画を世に送り出している。 ちょっと曲球にはなるが、『ヒストリー・オブ・バイオレンス』(2005)『イースタン・プロミス』(07)などのデヴィッド・クロネンバーグとヴィゴ・モーテンセンの組み合わせも、アクション映画の名コンビと言えるだろうか。男女の組み合わせでは、ポール・W・S・アンダーソンとミラ・ジョヴォヴィッチの『バイオハザード』夫婦の名を挙げる者もいるかも知れない。 映画好きが集まれば、喧々諤々のやり取りになることが必至な、この話題。殊2010年代で考えれば、監督:ピーター・バーグと主演:マーク・ウォールバーグの“Wバーグ”を外してはなるまい。アフガン戦争を舞台にした本作『ローン・サバイバー』(13)をはじめ、海洋油田の爆発事故を巡るパニック映画『バーニング・オーシャン』(16)、ボストンマラソン爆弾テロ事件の犯人追跡劇『パトリオット・デイ』(16)、秘密諜報機関の壮絶な戦いを描いた『マイル22』(18)…。僅か5~6年の間にこのコンビは、4本の骨太なアクション映画を世に送り出している。 元はエージェントが同じだったことから、紹介されて仕事を共にするようになったという2人。1964年生まれのピーター・バーグは元は俳優で、TVシリーズ「シカゴ・ホープ」(1995~99)で注目を集めた。シリーズ終盤には、演出も担当。映画監督としてのデビューは、ジョン・ファヴロー、キャメロン・ディアズ主演の『ベリー・バッド・ウェディング』(98)という、ブラックコメディだった。 一方マーク・ウォールバーグは、1971年生まれ。10代の頃は札付きの不良で、幾度も警察の世話になった。ミュージシャンとしてブレイク後、俳優デビュー。ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』(97)でブレイクし、その後は数々のヒット作・話題作に出演している。 思えばピーター・バーグに関しては、ウォールバーグとの二人三脚が始まる以前には、信用が置けるアクション映画監督とは、言い難かった。特に『ローン…』直前には、『バトルシップ』(12)で、観た者の口をあんぐりとさせてしまっている。アメリカ海軍と日本の海上自衛隊が、宇宙人とハワイ真珠湾沖で戦う内容のこの作品、ユニバーサル映画が100周年を記念して2億㌦以上の製作費を投じた超大作であり、我らが浅野忠信が準主役級で出演しているものの、超ド級の“バカ映画”という他はなかったのである。 アメリカでの興行収入は、製作費の3分の1にも達しない、6,500万ドル。批評が惨憺たる有り様だったのも、むべなるかな。 因みに『バトルシップ』の主演は、本作『ローン…』にも出演していて、ピーター・バーグ組とも言えるテイラー・キッチュ。『バトルシップ』のアメリカ公開=2013年 5月に先立っては、3月にもう1本の主演作『ジョン・カーター』が公開されている。 『ジョン…』は、ウォルト・ディズニー生誕110周年記念と銘打った、火星を舞台にした、製作費2億5,000万㌦の超大作。しかしこちらの興行もまた、大惨敗を喫している。ディズニー、ユニバーサルというハリウッドの伝統的なメジャーブランドのメモリアル勝負作、製作費合わせて4億5,000万㌦也の2本で、正に“スーパースター”の地位にのし上がるかとも思われたテイラー・キッチュだったが、そんな期待は瞬く間に、雲散霧消してしまった…。 些か余談が過ぎたが、そんなこともあって、「『バトルシップ』の監督かよ」と、初見の際は期待値が著しく低かった、『ローン・サバイバー』。いざ鑑賞すると、嬉しい裏切りに遭うこととなった。 2005年6月、アフガニスタンでタリバンとの激しい戦いが続く中、アメリカ海軍特殊部隊“ネイビー・シールズ”の一部隊に、作戦決行の指令が下る。目的は、アメリカ海兵隊員への攻撃を指揮する、タリバン指導者の捕捉と殺害。大尉のマイケル(演;テイラー・キッチュ)をリーダーに、マーカス(演;マーク・ウォールバーグ)、ダニー(演;エミール・ハーシュ)、マシュー(演;ベン・フォスター)の4人が、山岳地帯へと向かった。 首尾良くターゲットを発見し、後は決行を待つのみとなったが、そこに現地の山羊使い3人が通り掛かる。やむなく拘束し、司令部の指示を仰ごうとするも、無線が通じない。 作戦を無事に遂行するためには、山羊使いたちを殺すしかない。一行は逡巡するも、戦闘に無関係な民間人殺害の咎は避けて、3人を解放。作戦を中止する道を選んだ。 基地に連絡を取って、一行は帰還を目論む。しかし無線も衛星電話もなかなか繋がらない内に、山羊使いから連絡を受けた、タリバンの追っ手が迫って来る。 そして逃走を図る4人のシールズvsそれを追う200人のタリバンの、絶望的な戦いが始まった…。 本作は、アフガニスタン紛争で実際に起こった、“レッド・ウィング作戦”の悲劇的な顛末を描いている。その原作「アフガン、たった一人の帰還」は、映画化作品ではマーク・ウォールバーグが演じた、元ネイビー・シールズ隊員のマーカス・ラトレルが、パトリック・ロビンソンと共同で執筆したもの。 2007年の出版と同時にベストセラーとなり、マーカスの元には映画化の申し入れが殺到した。そしてその中の1人が、ピーター・バーグだった。当時ウィル・スミス主演の『ハンコック』(08)の製作中だったバーグは、原作を読み始めるや否や心を奪われたという。 数多あるオファーの内から、マーカスがバーグ監督を選んだのは、その過去作『キングダム/見えざる敵』(07)を観たことがポイントになったという。サウジアラビアの外国人居住区爆破事件をきっかけにした、FBI捜査官の戦いを描くこの作品はフィクションであるが、実際にサウジで起きた爆破事件を参考にして製作されている。マーカスは、バーグがリサーチに時間を掛けて、細部を正しく描こうとしている点を高く評価したという。 そしてマーカスは、バーグ邸に1カ月滞在し、アフガンでの“作戦”実施の際に起こったことを、バーグに確実に理解させるよう努めた。またバーグは本作のリサーチとして、殺害された“シールズ”隊員の家族たちと会っては、未だに癒えない、深い悲しみと心の痛手に触れていった。 バーグは、『ローン・サバイバー』の権利を渡してもらえた場合の、マーカスとの約束も守った。それは“ネイビー・シールズ”の現役の隊員たちと、多くの時間を過ごすこと。バーグはイラクに渡って1ヶ月半、シールズの一隊と時間を共にした。 こうした経験が積み重なったからこそ、バーグは本作に必要なディティールやニュアンスを掴み取ったと言える。 配役に関してバーグは企画段階から、「君がきっとやりたいと思う映画だ」と、ウォールバーグに話していたという。ウォールバーグは敢えて原作に触れることなく、バーグの書いた脚本を待ち、そして熱狂的に受け入れた。最終的にはバーグのパートナーとして、「この映画の資金集めを手助けしてくれて、おまけに他の役者の面倒をみてくれた」という。 ウォールバーグはじめ主要キャストが約1カ月半、原作者の指導による軍事訓練を受けた後、ニューメキシコ州の山岳地帯で『ローン…』の撮影がスタートした。スタッフ&キャスト共に、毎朝4時にヘリコプターで山頂に向かう際は、各人がポケットに昼食用の卵サンドイッチを詰め、手には照明を抱えていたという。 山頂に着いたら、機材を運ぶのを手伝い、トイレに行きたければ、茂みにいくしかない。そんな中でウォールバーグは、“映画スター”的に振舞うことは一切なく、その“一員”になっていた。 そうして完成した『ローン…』は、オープニングは、実際の“ネイビー・シールズ”の、過酷な選抜訓練のドキュメンタリー映像で幕を開け、エンディングは、登場人物のモデルになった人々の、遺された写真や映像で〆る。そこに挟まった形で展開する本編もまた、手持ちカメラなどを多用したドキュメンタリー的な撮り方となっている。事実をベースにしているということもあるが、主人公たちが戦闘中に負う“傷”や“痛み”を、観客に体感させるような演出である。 私個人は、アメリカ軍が他国に渡って行っていることの正当性や、タリバンの描き方などに対して、色々と思うところはある。しかし、命懸けで戦った“ネイビー・シールズ”隊員たちの経験を通じて、そこに何らかの教訓を見出すことには、必ずや意義はあろう。そうした点に関してバーグ監督が、「私は自分の仕事に誇りを持っているよ」と語るのは、至極納得がいく。 さて本作の成功を受けて、監督ピーターと主演マークの“Wバーグ”は、次々とコンビ作を製作していくことになる。共に2016年に公開された『バーニング・オーシャン』と『パトリオット・デイ』は、『ローン…』と同じく、実話ベースの作品。海洋事故とアメリカ本土でのテロと、扱う題材は違えども、アクチュアルなテーマをドキュメンタリータッチで描き、観客をその“現場”へと導くことに、抜群の冴えを見せる。 コンビ4作目の『マイル22』は、実話ベースの“制約”を外して、ウォールバーグ曰く、「自分たちがやりたいように撮れる作品を作りたかった…」という。キャラクター中心の「単なるアクション映画」を目指したわけだ。 しかしそうは言っても、やはりバーグの監督作品だ。実在する特殊部隊や諜報組織のリサーチを綿密に行い、その筋の者たちを、作品のコンサルタントに招いている。そうした意味では『マイル22』の“Wバーグ”は、アクチュアルなテーマをドキュメンタリータッチで描く手法は変えずに、物語的な飛躍を目指したと言えよう。 バーグ監督曰くウォールバーグは、「兄弟みたいな存在…」で「信頼関係があるので一緒に仕事をすると楽しい…」。ウォールバーグはバーグについて、「役者上がりだから、最高の演技ができるような環境を作りだすのがうまい…」「役に没頭するタイプの僕は、ピート(バーグのこと)のリアルなテイストが性に合っている…」と語っている。 2020年代に突入しても、ピーター・バーグとマーク・ウォールバーグ=“Wバーグ”には、ハリウッドのアクション映画シーンを是非リードしてもらいたい!■

-

COLUMN/コラム2020.01.31

1978年発!“映画史”の過去と現在をつなぐ クライム・アクションのマスターピース 『ザ・ドライバー』

~こいつがハンドルをにぎったら〈ブリット〉さえも追いつけない…~ これは本作『ザ・ドライバー』が、1978年9月の公開時に用いたキャッチフレーズだ。この頃カーアクション映画と言えば、必ず引き合いに出されたのが、スティーブ・マックイーン主演の『ブリット』(1968)だったのが、「時代」を感じさせる。 公開当時は中2だった私にとって、本作に改めて触れるのは、即ち1978年の空気を思い出すこと。それと同時に、連綿と続いていく“映画史”の中で本作が、メガヒット作というわけでもないのに、クライム・アクションを語る意味で、極めて重要な位置を占めていることに思い至る。 『ザ・ドライバー』初公開時の配給会社は、今はなき「日本ヘラルド映画」。ハリウッドメジャーの傘下ではない、独立系洋画配給として、長らく「東宝東和」などと覇を競っていた会社だ。 「ヘラルド」「東和」共に、1960年代半ばから70年代前半までは、マカロニ・ウエスタンやアラン・ドロン主演作などのヨーロッパ系作品が大きな売りであった。しかし70年代後半になると、ハリウッド映画や大作路線にシフトチェンジが行われた。 例えば「東和」は77年の正月興行の“大本命”として、ディノ・デ・ラウンレンティス製作の『キングコング』(76)を、拡大公開。それに対して「ヘラルド」は、ラウレンティスとかつてコンビを組んでいたカルロ・ポンティがプロデュースし、バート・ランカスターやソフィア・ローレンなどオールスターキャストのパニックサスペンス大作『カサンドラ・クロス』で対抗するといった具合に。 78年になると、ハリウッド・メジャー「20世紀フォックス」配給の『スター・ウォーズ』(77)が夏休みに鳴り物入り公開するのに先駆けて、「ヘラルド」はサム・ペキンパー監督のトラックアクション『コンボイ』を、大宣伝で仕掛けた。当時の「ヘラルド」は“ゲリラ戦”も交え、洋画戦線で様々な創意工夫を凝らしていたのである。 その年の夏興行が一段落して、「ヘラルド」が秋の目玉の1本として公開したのが、本作『ザ・ドライバー』だった。物語の主役はタイトルそのままに、“ドライバー”。銀行やカジノなどを襲った強盗たちを乗せ、凄腕の運転技術で警察の追跡を振り切ることを生業とする。車種がスーパーカーであろうと軽トラであろうと、そのテクに揺るぎはなく、完璧に“仕事”をこなす。恋人もなく友人もいない彼は、笑顔ひとつ見せない寡黙な男である…。 その夜の“ドライバー”はいつものように、“仕事”の直前に盗んだ車でカジノ前に乗り付け、犯行を終えた強盗たちが飛び出してくるのを待ち受けていた。ところが、強盗たちが予定よりも時間を喰ったため、車中で待機中、カジノに出入りする“プレイヤー(賭博師)”と呼ばれる美女に、その顔を見られてしまう。 警察には、“ドライバー”の逮捕に執念を燃やし、専従捜査班を束ねる、1人の“刑事”が居た。彼は目撃者である“プレイヤー”に、“ドライバー”の面通しをするが、彼女はなぜか、「この男ではない」と証言する。 “プレイヤー”の協力を得られなかった“刑事”は、“ドライバー”を罠に掛けるため、別の強盗事件で捕まえた悪党を脅して、“ドライバー”に仕事を依頼するように仕向ける。ところがその悪党が、“刑事”と“ドライバー”の両者を出し抜こうとしたことから、歯車が大きく狂っていく。 “ドライバー”は、“プレイヤー”の協力を得ながら、自らの“掟”を貫こうとするが…。 “ドライバー”にライアン・オニール、“刑事”にブルース・ダーン、“プレイヤー”にイザベル・アジャーニ。当時としては正に、「旬のキャスト」であった。 1964年から始まったTVシリーズ「ペイトンプレイス物語」で人気を得たライアン・オニールは、主演作の『ある愛の詩』(70)の大ヒットによって、映画の世界でもスターの座に就いた。以降、ピーター・ボクダノヴィッチ監督の『おかしなおかしな大追跡』(72)『ペーパー・ムーン』(73)、スタンリー・キューブリック監督の『バリー・リンドン』(75)などのヒット作・話題作に主演。リチャード・アッテンボロー監督の戦争超大作『遠すぎた橋』(77)日本公開時には、ダーク・ボガードやロバート・レッドフォードらと並んで、“14大スター”の1人に数えられた。 オニールにとって『ザ・ドライバー』は、そのキャリアのピーク時の主演作と言える。それまでの甘い二枚目ぶりを封印し、自らカースタントにも挑んだという“ドライバー”の役どころは、新境地と言えた。 対する“刑事”役のブルース・ダーンは、『11人のカウボーイ』(72)の悪役で、「ジョン・ウェインを殺した男」として注目された後、ヒッチコック監督の遺作となった『ファミリー・プロット』(76)や、ジョン・フランケンハイマー監督の『ブラック・サンデー』(77)などで主演級に。『ザ・ドライバー』と同年公開の『帰郷』では、心を病んだベトナム帰還兵を演じて、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた。 この頃のダーンは、偏執狂的な役どころを得意としていた。そうした意味で本作は、タイプキャストだったと言える。 本作がアメリカ映画初出演だったイザベル・アジャーニは、二十歳の時に主演したフランス映画、フランソワ・トリュフォー監督の『アデルの恋の物語』(75)で、セザール賞、そしてアカデミー賞の主演女優賞候補となり、スターダムに。日本でも76年春に『アデル…』が公開されると、映画雑誌の人気投票で上位にランクインするなど、大人気となった。 その後も次々と主演作が製作されて、本国フランスでは押しも押されぬスター女優の地位を確立していったが、なぜか日本ではそれらの作品は未公開に終わったり、劇場公開まで5~10年ほどの歳月を要したり。『アデル…』で彼女に恋したファンにとっては、『ザ・ドライバー』は2年半ぶりとなる、待望の日本公開作だったのである。 そんな「旬の3人」を擁した本作のメガフォンを取ったのは、ウォルター・ヒル。サム・ペキンパー監督の『ゲッタウェイ』(72)などの脚本で注目される存在となり、75年にチャールズ・ブロンソン主演の『ストリートファイター』で監督デビューを果たした。本作が監督第2作となる。 “西部劇の神様”ジョン・フォード監督をこよなく愛するというヒルは、『ザ・ドライバー』劇場用プログラムに掲載されたインタビューで、次のように語っている。 「…警官にも、犯罪者にも、それぞれの主張というものがあるわけだ。だから映画は善と悪の対立を描くんではなくて、その両者の意志と意志のたたかいを描いていくんだ。 だからぼくはジョン・フォードを敬愛しているし、西部劇が好きなんだよ。西部劇には因習的な道徳律にとらわれず、新しいモラルを作っていくようなところがあるだろう。」 なるほど。本作にはヒルが愛する“西部劇”的な趣向が、数々盛り込まれている。様々な運転テクを駆使して逃走を図る“ドライバー”だが、ここ一番の勝負は、まるでガンマンのように、正面から正々堂々の一騎討で臨む。そして独りラジオでカントリーミュージックを聴く“ドライバー”に、“刑事”は「カウボーイ」と呼び掛ける…。 “西部劇”と同時に、その影響が指摘されるのは、『サムライ』(67)。本作の“ドライバー”のキャラクターが、ジャン・ピエール・メルヴィル監督によるフレンチ・フィルム・ノアールの傑作でアラン・ドロンが演じた、寡黙な殺し屋像にインスパイアされているというのは、至極有名な話である。 現代のロサンゼルスというコンクリートジャングルを舞台にしながら、“映画史”的な伝統を受け継いだ、『ザ・ドライバー』。いわば、“西部劇風ノアール”とでも言うべき作品となっている。 実はDVDソフトなどの特典映像で、本編からカットされたシーンを見ると、“編集”時点での判断が、この作品の成否の鍵となったことがわかる。元々は作品冒頭、“ドライバー”の犯行が行われる前に、1つのシーンがあった。それは、“ドライバー”に“仕事”の仲介を行っている“連絡屋”(演:ロニー・ブレイクリー)が、“プレイヤー”の部屋を訪れ、“ドライバー”のアリバイ工作を依頼するというもの。警察での“ドライバー”の面通しで、“プレイヤー”が「彼ではない」といった理由が、はっきりと描かれていたのである。 またオリジナルの予告編には、“ドライバー”と“プレイヤー”の濃厚なキスシーンが挿入されている。恐らく作中の展開として撮影されていたこのシーンが挿入されていたら、クライマックスで“プレイヤー”が“ドライバー”に協力する理由が、「男女の仲」故ということになりかねない。 これらの説明的な部分をバッサリとカットしたからこそ、“ドライバー”“プレイヤー”それぞれの孤独感が強まると同時に、共に屹立したキャラクターとなった。この2人は、“恋愛”などの理屈抜きのプロとプロの関係であるからこそ、お互いを認めて、クールな協力関係になったわけである。この“編集”こそ、本作の成功に繋がったと言えよう。 この作品以降ウォルター・ヒルは、『ウォリアーズ』(78)『ロング・ライダーズ』(80)『48時間』(82)『ストリート・オブ・ファイヤー』(84)等々の作品を放ち、80年代中盤まで、他の追随を許さない、“男性アクション(死語!?)”の担い手として疾走した。付け加えれば、『エイリアン』シリーズ(79~ )のプロデューサーという役割も、長年果たすこととなる。 そして『ザ・ドライバー』は、後続のアクション映画に大きな影響を与え続ける作品となった。やはりロスを舞台にした、『ターミネーター』第1作(84)では、夜のカーチェイスシーンで、同じロケ場所を使用。ジェームズ・キャメロン監督も、本作の影響を明言している。 犯罪組織から請け負った荷物を何でも運ぶ天才的なドライバーを主人公としたのが、『トランスポーター』シリーズ(2002~ )。ジェイソン・ステーサムの出世作となったこのシリーズも、『ザ・ドライバー』の存在なくしては、成立しなかったかも知れない。 もっとストレートに、強盗を逃す“ドライバー”を主人公としたヒット作が、2010年代には2本登場した。1本目は、ニコラス・ウィンディング・レフン監督の『ドライヴ』(11)。実は『ドライヴ』の原作小説は、『ザ・ドライバー』にオマージュを捧げて書かれたもので、ライアン・ゴズリング演じる寡黙な主人公の役名は、本作と同じく“ドライバー”となっている。 もう1本のヒット作は、記憶に新しい、『ベイビー・ドライバー』(17)。映画マニアで知られ、『ザ・ドライバー』に深い愛を捧ぐエドガー・ライト監督は、『ベイビー…』の主要登場人物たちの役名を、本作同様に記号化した。アンセル・エルゴートが演じた主人公の“ベイビー”をはじめ、強盗団のボスは“ドック”、メンバーは“バディ”“ダーリン”“バッツ”といった具合である。その上でライト監督は、わざわざウォルター・ヒルに、“声の出演”までさせている。 ウォルター・ヒル監督自身のキャリアは、80年代中盤をピークに、その後は正直言って、失速した感が強い。しかし、何とも言えない、“映画史”の妙とでも言うべきか。ヒルが“西部劇”と“ノアール”から受け継いだスピリットは、このような形で2010年代のクライム・アクションにまで、大きな影響を及ぼしているのである。■ 『ザ・ドライバー』© 1978 Twentieth Century Fox Film Corporation - © 2013 STUDIOCANAL FILMS Ltd

-

COLUMN/コラム2020.02.02

『レッズ』の主人公ジョン・リードと重なる、 ハリウッドの“革命児”ウォーレン・ベイティの冒険

日本語の訳詞では~たて 飢えたるものよ~と始まる“革命歌”「インターナショナル」。1871年にフランスで生まれ、19世紀末になると、ヨーロッパを中心に各国へと広がった。1917年の“ロシア革命”後には、建国されたソ連=ソヴィエト社会主義共和国連邦の国歌になった時期もある。 1922年に日本にも紹介されると、やがて先の訳詞が作られ、戦後には労働組合などによって、広く歌われるように。60年代に隆盛を極めた“うたごえ運動”では、定番ソングであった。 そうした経緯からもわかる通り「インターナショナル」は、資本主義に対抗する、社会主義や共産主義を代表する歌と言える。そんな楽曲であるため、ハリウッド映画に「インター…」が登場する際は、マイナスの意味が籠められている場合が、ほとんどとなる。 ハリソン・フォードが“戦うアメリカ大統領”を演じた、1997年公開のアクション映画『エアフォース・ワン』。大統領専用機をハイジャックしたテロリストたちの要求で、ソ連復活を目論んで拘束された、カザフスタンの独裁者が解放される。その瞬間に独裁者を支持する囚人たちは、「インターナショナル」を歌って送り出す。 同じ年の『セブン・イヤーズ・イン・チベット』。ブラット・ピットが演じるオーストリアの登山家と少年時代のダライ・ラマの交流を描いた、実話ベースの作品だが、この中での「インター…」は、中国人民解放軍がチベット侵略を行う際のテーマとして流れる。 しかしながら「インター…」を、「前向き」且つ「肯定的」に映る描写で使った作品も、例外的に存在する。それが本作、ウォーレン・ベイティが製作・監督・脚本・主演の4役を務めた、『レッズ』である。 3時間16分もの長尺である本作は、劇場公開時には中ほどで、“インターミッション”が入った。その際に前半部分を〆るのが、「インターナショナル」!ベイティ演じる主人公と、ダイアン・キートンが演じるそのパートナーが、“ロシア革命”の現場を目撃し、その主体である労働者たちと行動を共にする際に、大音量で掛かるのである。 『レッズ』がアメリカで公開されたのは、1981年12月。その年のはじめには、ロナルド・レーガンが、大統領に就任している。彼はソ連を「悪の帝国」と批判し、“反共”姿勢を強く打ち出していた。後にベトナムやアフガニスタンで、共産軍を蹴散らすヒーローとなる、シルベスター・スタローンの『ランボー』第1作が公開されたのも、この年だ。 そんな最中によくも、“REDS=共産主義者たち”というタイトルで、社会主義や共産主義に「肯定的」な側面を持つ作品を製作できたものである。それもハリウッドメジャーのパラマウントに、当時としては破格の3,350万㌦=約80億円の巨費を投じさせて…。 ウォーレン・ベイティが演じる主人公は、実在のジャーナリストである、ジョン・リード(1887~1920)。オレゴン州に生まれ、ハーヴァード大学に進み、その時に社会主義の理念に親しんだと言われる。 卒業後はヨーロッパを巡り、その見聞記を新聞や雑誌などに寄稿した後、本格的な物書きを目指し、ニューヨークのグリニッチ・ビレッジに落ち着く。やがて急進的な社会主義を掲げる政治評論誌「マッシズ(大衆)」編集部に職を得る。 1913年に、ニュージャージーの絹織物工場の労働者たちを取材。その際、ストライキを打つ彼らに共感するあまり、共に逮捕されることとなる。これをきっかけにリードは、ニューヨークで労働争議の現場を再現する舞台を演出し、賛否両論を呼び起こす。因みにこの舞台、「インターナショナル」の大合唱で幕を下ろすという構成だった。 その年の暮れには、左翼系の月刊誌「メトロポリタン」特派員として、“メキシコ革命”の現場へ。革命軍の戦闘員たちと寝食を共にしながら、4カ月に渡って取材を敢行。その成果をまとめた「反乱するメキシコ」が初めての著書となり、一躍新進気鋭のジャーナリストとして、注目される存在となった。 1914年から15年に掛けては、第一次世界大戦のヨーロッパ戦線を取材。リードはこの戦争に対して、富裕層が利益を得るために行い、労働者たちがその犠牲となって出征し死んでいくことを指摘するなど、批判的姿勢を強め、アメリカの参戦に反対した。 映画『レッズ』で主に描かれるのは、この辺りから。その頃に、人妻だったルイーズ・ブライアント(1885~1936)と出会って公私ともにパートナーとなり、1916年11月に結婚した。 翌17年、歴史的大事件“ロシア革命”が起こる。ロシアで帝政が崩壊。レーニン率いるボリシェヴィキによって、世界初の社会主義国家が誕生へと向かった。 リードはルイーズと共に、9月に現地入り。翌18年の2月まで滞在し、“革命”の現場を取材した。その後アメリカに帰国したリードが執筆したのが、19年に刊行された、“ロシア革命”のルポルタージュ「世界を揺るがした10日間」である。 ロシア滞在中には、革命の指導者の1人であるトロツキーの下で、海外向けプロバガンダのスタッフまで務めたというリード。政治的な偏りを、指摘・批判する声も当然ある。 しかし「20世紀最大の事件」の一つである“ロシア革命”を、臨場感溢れるタッチで描いた彼の著作は、ルポの傑作として高く評価されることとなった。発表されてから80年後の1999年には、ニューヨーク大学のジャーナリズム学科が中心になって選ぶ「20世紀アメリカのジャーナリズムの仕事TOP100」で、「ヒロシマ」「沈黙の春」「大統領の陰謀」などに続いて、第7位にランクインした。 「世界を揺るがした…」発表後のリードは、「アメリカ共産労働党」の結党に関わった。そして、国際共産主義運動の中心組織である「コミンテルン」の承認を得るために、官憲の目を掻い潜り、再びロシアへと渡る。 しかし思うように事態は進まず、帰国を決意。その途上で“反共”のフィンランド当局に逮捕され拘束。その後はロシアに引き返さざるを得なくなる。 1920年9月には、ルイーズもロシアに入国。2人は再会を果たすが、リードはその直後チフスに罹り、10月17日に32歳の若さで死去。彼の遺体はソ連の英雄として、モスクワの「赤の広場」に埋葬されている。 ウォーレン・ベイティが、ジョン・リードに興味を持ったのは、1937年生まれの彼がまだ20代だった、1960年代の半ば頃。ソ連を旅行した際に、たまたまリードを知る女性と出会ったことがきっかけになった。 彼はリードの出身校であるハーヴァード大の図書館で、あらゆる関連書籍を読み漁った。更には数名の研究者を雇って、20世紀初期にリードに影響を与えた、政治的な“急進主義”に関する資料を集めさせた。 そうした15年の製作準備期間を経て、クランクイン。撮影に丸2年掛けた“超大作”として、遂に『レッズ』を完成させた。 社会変革の理想に殉じた“共産主義者”ジョン・リードの物語を“映画化”した、ベイティの執念。それは、映画界に於ける彼のキャリアと、その政治姿勢に深く関係するものであることは、想像に難くない。 ベイティは、名門の芸能一家に育ち、姉に名女優シャーリー・マックレーンを持つ。エリア・カザン監督の『草原の輝き』(61)などで青春スターとして注目を浴びるも、彼が真に輝いたのは、『俺たちに明日はない』(67)で演じた、実在の銀行強盗クライド・バロウ役だった。 ベイティがプロデューサーも兼ねたこの作品は、それまでのハリウッドの伝統や常識を大きく覆した。反体制的な“アンチ・ヒーロー”が主人公で、“アンチ・ハッピー・エンド”が特徴となる、“アメリカン・ニューシネマ”の先駆け的な作品となったのである 政治的な姿勢としては、ハリウッドの“リベラル派”の代表的な存在であるベイティ。支持する民主党から、かつて大統領選挙への出馬を模索したこともあった。 そんな、ハリウッドの異端児にして革命児のベイティ。資本主義国アメリカに“共産主義者”として闘いを挑んだジョン・リードの姿は、己と重なる部分があったに相違ない。 『レッズ』はベイティにとって、『天国から来たチャンピオン』(78)に続く監督第2作。『天国から…』はバック・ヘンリーとの共同監督だったので、単独では初めての作品となったが、さすが革命児と言うべきか。当時としては、映画的に斬新なことにチャレンジしている。 “メキシコ革命”や“ロシア革命”の現場に赴いたリードが戦闘に巻き込まれたり、大群衆が登場するシーンなどが、本作には多々登場する。しかし、例えばデヴィッド・リーン作品のような、スペクタキュラーさは、あまり感じられない。リードやルイーズが直面し目撃したことを、そのまま撮っている印象が強い。 いわばルポルタージュ的に、画面を作っているわけである。その印象を更に強めるのが、ドラマの間に挿入される、“インタビュー”だ。 ベイティは、巨額の製作費が掛かる本作製作のメドが立つ前に、新聞広告などで、リードとルイーズを直接知っていた者たちを、大々的に募集。そして集まった彼ら彼女らを“歴史の証人”として、インタビューし、その様を撮影していったのである。 ベイティが画面外のインタビュアーとなって、名手ヴィットリオ・ストラーロが、カメラを回していった。画面に現れる被写体は、32人。その中には作家のヘンリー・ミラーのような有名人も居るが、登場画面ではどこの誰だか一切説明スーパーを出さないことで、映画の一部として機能させている。インタビューシーンの背景を黒にしたのも、撮った場所に意味を持たせず、物語の合間に違和感なく挿入するためだった。 こうした実験的な手法を採り入れつつも、やはり“ハリウッド映画”だな~と思えるのは、本作のベースとなるのが、リードとルイーズの「愛の物語」であるということ。撮影当時は演じたベイティとダイアン・キートンが恋愛関係だったことも相まって、日本公開時には、~「世界を揺るがした10日間」のジョン・リードの話を、こんな甘ったるいラブストーリーにするなんて…~などと、大御所の映画評論家から批判の声が上がったのを、思い出す。 それにしてもなぜ、ハリウッドメジャーである「パラマウント映画」は、“共産主義者”を主役にした本作のような作品に、巨額の製作費を投じたのであろうか?最終的には、実際に成立した社会主義国の中で、主人公たちが、独裁体制に於ける官僚主義や理想と現実のギャップに、失望を覚えるような描写が盛り込まれているとはいえ…。 決め手となったのは、当時のベイティがヒットメーカーとして、絶大なる信用を誇っていたからであろう。彼がそれまでにプロデュースし自ら主演した作品は、『俺たちに明日はない』にはじまり、『シャンプー』(75)『天国から来たチャンピオン』と、いずれも大ヒットを記録。またそれぞれの作品が「アカデミー賞」では、大量にノミネートされていた。 つまり「パラマウント」は、“共産主義者たち”の物語であっても、ベイティの作品ならば、「商売になる」。そして「アカデミー賞を狙える」と踏んだわけである。 実際に賞狙いで1981年の12月に公開された本作は、翌年の「第54回アカデミー賞」では、12部門にノミネート。ベイティは作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞と、担当したパート全てで候補となった。 そして「大本命」として臨んだ「授賞式」では、ストラーロが“撮影賞”、エマ・ゴールドマン役のモーリン・ステイプルトンが“助演女優賞”を受賞した後、ベイティに“監督賞”が贈られた。ベイティはこの段階で「“作品賞”もイケる」と思ったという。 しかし蓋を開けてみれば、大波乱!「第54回」の“作品賞”を掌中に収めたのは、1924年のパリ五輪に出場した2人の陸上選手が主人公のイギリス映画『炎のランナー』だった。『炎のランナー』は、“脚本賞”“衣裳デザイン賞”でも『レッズ』を破っており、“作曲賞”と合わせて4部門で受賞。オスカーの数でも、3部門受賞の『レッズ』を上回ったのである。 実はベイティは、“監督賞”の受賞スピーチでは、“作品賞”受賞時のために、感謝を述べる相手を、半分残していた。そのためその半分の者たちには、映画界最大の晴れの場で謝辞を述べる機会が、永遠に失われてしまった…。 ベイティと「アカデミー賞」と言えば、2017年2月に開催された、「第89回」授賞式でのアクシデントが、記憶に新しい。『俺たちに明日はない』の50周年記念として、ベイティは共演のフェイ・ダナウェイと共に、“作品賞”のプレゼンターとして登壇。受賞作品の封筒を開け、『ラ・ラ・ランド』と発表した。しかし受賞スピーチが始まった直後に、これがスタッフのミスによる封筒取り違えと判明。改めて『ムーンライト』に“作品賞”が贈られるという、大珍事が起こってしまった。 これら不測の事態に巻き込まれてしまうのも、ハリウッドに嵐を起こした“革命児”のベイティらしいと言えるかも知れない。■ 『レッズ』TM, ® & © 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.02.26

幾度も「スピルバーグがまたやった」時代 「子供騙し」だからこそ愛された作品。『グーニーズ』

「スピルバーグがまたやった」 40代中盤以上の映画ファンなら、誰しもが耳にしたことがあるフレーズであろう。スピルバーグがプロデュースした『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が、1985年12月に日本公開される際のプロモーションで、ガンガン流された惹句である。 2018年には、全世界での監督作品の総興行収入が100億㌦を突破した、史上初めての映画監督となったスピルバーグ。1946年生まれの彼がまだ30代だった1980年代前半は、その勢いというか、観客からの信頼度が、また格別なものであったように思う。 『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(81)こそは、アメリカでの大ヒットに対して、日本での興行は不本意な結果となった。正月映画として公開されながらも、バート・レイノルズやジャッキー・チェンが出演する『キャノンボール』(81)の後塵を拝すという、まさかの結果に終わったのだ。 しかし翌年の『E.T.』(82)は、多くの方がご存知の通りの超特大ヒットとなった。アメリカ同様に日本でも、当時の興行記録を塗り替えたのである。 更に『レイダース』の続編『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(84)も、無事に大ヒット。前作の雪辱を果たす形となった。 この勢いは、クレジット上はスピルバーグがプロデュースのみを手掛けた、非監督作品にも及んだ。トビー・フーパ―監督の『ポルターガイスト』(82)、ジョー・ダンテ監督の『グレムリン』(84)なども、まるで「スピルバーグ監督作品」であるかのようなプロモーションが功を奏して、大ヒットとなった。 そして件の、「スピルバーグがまたやった」である。映画館に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観に押し寄せた観客たちの中には、監督がロバート・ゼメキスであることを知らない者が、山のようにいた。 そしてこの「スピルバーグがまたやった」というフレーズは、『バック…』のキャッチコピーであることを超え、その後のスピルバーグの監督作品や製作作品を紹介する際には、常套句として使われるようになったのである。 そんな『バック…』と、日本公開日が同じだったのが、やはりスピルバーグがプロデューサーとして参加した、本作『グーニーズ』である。アメリカでは、『グーニーズ』は85年の6月、『バック…』は7月の公開であったが、日本では共に、12月7日の封切。シネコン時代の到来前だったその頃、『バック…』は東宝系劇場、『グーニーズ』は松竹東急系劇場の、それぞれ正月興行のメイン作品として、大々的に公開された。 当時大学1年だった私は、『バック…』よりも、『グーニーズ』の方に高い期待を寄せていた。というのは、監督がリチャード・ドナーだったからである。 1930年生まれのドナーは、60年代に「拳銃無宿」や「トワイライト・ゾーン」などのTVシリーズで監督デビュー。70年代後半になると、『オーメン』(76)『スーパーマン』(78)といったメガヒット作を手掛け、一躍注目を集めた。 この2作品も大好きだが、私がドナー作品の中でも特に熱烈支持するのは、『サンフランシスコ物語』(80)である。ジョン・サヴェージ扮する主人公は、飛び降り自殺に失敗し、歩行が困難になった男。一度は人生に絶望した彼だが、心優しき仲間たちと出会い、その友愛によって救われていく。あざとい描き方は避けたヒューマンなタッチが、心に染み入る。 この素晴らしき作品が、日本ではなぜかVHSの昔より、1度もソフト化されたことがない。というわけで、81年の日本初公開時より後には、観た人がほとんどいない作品となってしまっている。出来ることならば、「ザ・シネマ」で放送権をお買い上げいただき、何とかオンエアしてもらえないだろうか? 余談はさて置き、ドナーは『サンフランシスコ物語』の後、『おもちゃがくれた愛』(82)『レディホーク』(85)を経て、スピルバーグとタッグを組んだ、『グーニーズ』へと至る。 私は幸いにして一般公開を前に、東銀座に在ったロードショー館「松竹セントラル」を会場にした、『グーニーズ』の試写会のチケットが当たった。そこでスピルバーグ×ドナーの組み合わせに大いに期待しながら、大スクリーンへと対峙したのだったが…。 舞台は、オレゴン州の港町アストリア。“グーニーズ”と名乗る、ティーンエイジの仲間たちがいた。ブランドとマイキーのウォルシュ兄弟に、マウス、チャンク、データの、男の子5人。ウォルシュ兄弟の家は、親の借金のカタに差し押さえられ、明日には立ち退かなければならない苦境に立たされていた。 そんな時5人は屋根裏から、海賊が隠した宝の地図らしきものを見付ける。その地図に従って宝探しに出掛けると、岬の潰れたレストランへと辿り着いた。 するとそこは、凶悪犯であるフラッテーニ一家のアジトになっていた。“グーニーズ”の後を追ってきた、アンディとステフという2人の女の子もメンバーに加えて、フラッテーニ一家の目を盗み、一同はレストランの地下から続く洞窟へと忍び込んでいく。 洞窟には海賊が仕掛けた、死のトラップが満載。しかも“グーニーズ”の侵入とお宝の存在を知ったフラッテーニ一家の、魔の手も迫ってくる。 果して“グーニーズ”は、海賊が隠した金銀財宝を手にすることが、出来るのか…!? ハラハラドキドキと言いたいところだが、『グーニーズ』初見の際、屋根裏から宝の地図が出てきて、その隠し場所がウチの近所…という展開に、まずは「おいおい」と突っ込みたくなった。その後の展開も一事が万事こんな調子で、ただただご都合主義としか思えず。大期待で試写に臨んだ一篇は、「あまりにも子ども騙し」のようで、私は相当にガッカリしたのである。 後日、同日公開のスピルバーグがプロデュースしたもう1作品、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を鑑賞。そちらは「とっても面白かった」だけに、『グーニーズ』の件は、ただただ残念であった。 『バック…』と『グーニーズ』は、共に製作費が1,900万㌦だが、興行のあがりは、大きく違った。『バック…』のアメリカでの興行収入は2億1,000万㌦、日本での配給収入が36億円であるのに対し、『グーニーズ』は、アメリカが6,100万㌦で、日本の配収は19億円。 『グーニーズ』も決して悪い成績ではないが、『バック…』は続編2本が作られ、それぞれ大ヒットを飛ばしている。『バック…』と『グーニーズ』でこうした差がついたのは、「出来の違い」と私には捉えられた。 こうして、私にとっては「至極残念」な作品となってしまった、『グーニーズ』。その後長らくは特に話題にすることもなかった。 ところが近年になって、10歳ほど年下の方々の話を聞いていると、『グーニーズ』の話が折々出てくる。曰く、「子どもの頃に、あんなにワクワクした作品はなかった」「ホントに楽しかった~」等々。 ネット番組などでご一緒することがある、NONA REEVESの西寺郷太氏も、そんな1人のようだ。彼が『グーニーズ』について語っている記事を見つけた。 西寺:『グーニーズ』はアメリカ公開が’85年夏で、日本が’86年度のお正月映画でした。僕もグーニーズたちと同年代の小学6年生だったということもあったのかもしれませんが、当時の空気まで呼び覚ませてくれるような気持ちを抱きますね… …僕ね、2012年に一度だけオレゴンに行ったことがあって。ジャクソンズの仕事で湯川れい子さんと一緒に。いざ、オレゴンってなると、思い浮かべた情景はもちろん『グーニーズ』… 西寺氏は1973年生まれ。あくまでも私の印象だが、初公開時に10歳前後だった、70年代中盤生まれに、“『グーニーズ』好き”のボリュームゾーンがあるように思える。 その世代だけが参加者だったわけではなかろうが、オレゴンのロケ地では、一時期“グーニーズ・ツアー”が大人気だったこともあるという。“『グーニーズ』好き”の人口は、私の想像を遥かに超えたところにあるようだ。 なぜこんな“ジェネレーション・ギャップ”のようなことが起きたのか?今回このコラムを書くに当たって、34年振りに全編を鑑賞してみて、わかったような気がする。 『グーニーズ』に登場するキッズたち=5人の男の子+2人の女の子は、それぞれのキャラクターが屹立しており、個性的だ。ある者は繊細、ある者は食いしん坊、ある者はエレクトロニクスおたく、またある者は男の子のことばっかり考えているといった具合にである。観客の中でも彼ら彼女らに世代が近い者は、7人の内の誰かに自らを投影して、同化できる。そしてそのまま、映画の中の冒険の旅に出掛けることが、可能になっている。 屋根裏で見つけた地図を頼りに、近場に宝探しに出掛けるといった、日常の隣り合わせに冒険がある卑近さ。これもまた、そうした観客を熱中させる仕掛けになっている。 元はスピルバーグが持っていた、「グーンキッズ」というストーリーのプランが、原案となった。少年時代にマーク・トウェインの小説に熱中し、海賊船や黄金探しの話に夢中だった、彼の少年時代そのものが原型であるという。 それを練り上げるパートナーとなったのが、後に『ホーム・アローン』(90)や『ハリー・ポッターと賢者の石』(01)などを監督するクリス・コロンバス。スピルバーグとアイディアを出し合いながら、脚本化していった。 最終的に加わったのが、監督のリチャード・ドナー。スピルバーグは自分よりも16歳年長で、『グーニーズ』製作時にはすでに50代中盤だったドナーについて、「図体ばかりでっかい困った子ども」「絶対に成長しない。ピーターパンを地でいってる」「“グーニーズ”の仲間の中じゃ、彼がいっとう幼い」などと表現している。もちろんこれは、『グーニーズ』のメガフォンを取る仲間に対しての、最大級の賛辞なのであろう。 さてそんな『グーニーズ』である。初公開時から35年来、“続編”を待望する声が鳴りやまず、何度か企画が動きかけたこともあったが、結局は実現していない。 “グーニーズ”を演じた面々の内、スターになったと言えるのは、メンバーでは最年長だったジョシュ・ブローリンのみ。すでに芸能界に居ない者もおり、再集結も難しいのかも知れない。またリチャード・ドナー監督も、今年の4月には90歳。2006年以来、監督作品を撮っていない。 こうなると少なくとも、元の座組での“続編”というのは、ほぼ不可能に思える。ところがそれを揺るがすようなニュースが飛び込んできた。 『グーニーズ』以降の代表的なドナー作品と言えば、やはり『リーサル・ウェポン』シリーズ(87~98)。ドナーが全4作で製作・監督を担当し、世界的なヒットとなった、バディものの刑事アクションである。 22年振りとなるそのPART5が、監督を含めたオリジナルメンバーで、現在動き始めているという。64歳のメル・ギブソン、73歳のダニー・グローヴァ―という主演コンビに、90歳監督による刑事アクションとなると、「ホントかな?」という気持ちが正直拭えない。 しかし73歳となったスピルバーグが、77歳のハリソン・フォード主演で撮る、『インディ・ジョーンズ5』が、間もなくクランクインと伝えられている。 スピルバーグ、ドナー共に、それぞれに人気シリーズの復活で勢いをつけてから、『グーニーズ』続編へ雪崩れ込んでいただくのも、また一興かなという気がしている。■ 『グーニーズ』© Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2020.03.10

2008年の“フラット・パック”と“ブラット・パック”『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』

2000年代、“Frat Pack=フラット・パック”という集団が、ハリウッドを席捲した。…と言っても多分、日本ではアメリカン・コメディの熱心なファン以外には、あまり馴染みがないかも知れない。またアラフィフぐらいの映画ファンの中には、「“ブラット・パック”なら知ってるけど、“フラット・パック”って何?」という方もいるかと…。 この“フラット・パック”の中核メンバーと言われたのが、本作『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』に出演している、ベン・スティラーとジャック・ブラック、それに加えてウィル・フェレル、スティーヴ・カレル、ヴィンス・ヴォーンに、オーウェン・ウィルソンとルーク・ウィルソンの兄弟といった面々。1962年生まれのカレルから71年生まれのルークまでの、この7人に続いて、弟分格と言われたのが、セス・ローゲンや、やはり本作に出演している、ジェイ・バルチェル、ビル・ヘイダー、ダニー・マクブライドといった辺りだった。 元々“フラット・パック”という名称は、“Rat Pack=ラット・パック”、更には先に少し触れたが、それをもじった“Brat Pack=ブラット・パック”に由来するもの。 “ラット・パック”は1950年代に、“ボギー”ことハンフリー・ボガートとローレン・バコール夫妻の家に集まるようになった面々で構成され、ボギーの死後は、フランク・シナトラやディーン・マーティン、サミー・デーヴィスJrらが中心メンバーに。彼らはラスベガスでショーを行ったり、『オーシャンと11人の仲間』(60)などの映画を作って、ヒットさせたりした。“ラット・パック=ネズミの集団”という名称の起こりには諸説あって、その一つは、ハンフリー・ボガートとその仲間がラスベガスから戻ってきた際に、ローレン・バコールが、「ひどいネズミの集団みたい」と言ったことなどとされている。日本では“ラット・パック”というよりは、“シナトラ一家”の方が通りが良いだろう。 “ブラット・パック”は、「小僧っ子集団」とでも訳すべきか。日本では、“ヤング・アダルト”やそれを略して“YAスター”などとも言われ、80年代中盤に人気を集めた、若手の俳優陣を指す。『ブレックファースト・クラブ』『セント・エルモス・ファイアー』という1985年に公開された2本の青春映画のいずれか及び両作に出演した、エミリオ・エステベス、アンソニー・マイケル・ホール、ロブ・ロウ、アンドリュー・マッカーシー、デミ・ムーア、ジャッド・ネルソン、モリー・リングウォルド、アリー・シーディといった面々が、軸とされる。主に80年代中盤、ジョン・ヒューズが製作や監督した青春映画などで、人気を博した。 そして“フラット・パック”。元は2004年に、「USAトゥデイ」紙の記事上で生み出された造語である。アメリカン・コメディの諸作を主な舞台に、決まったメンバーが何度も共演したりカメオ出演している様を捉えて、そう名付けられた。先に書いたような元ネタはあるものの、“フラット=Frat”は、アメリカの青春映画などによく登場する、男子大学生の友愛会を指す単語。なるほど“フラット・パック”の面々は、男中心で仲良くつるんでいる印象が強く、“ホモソーシャル”的な意味合いも籠った、秀逸なネーミングだったと言えよう。 “フラット・パック”のはじまりは、ジム・キャリーの主演作で、ベン・スティラーが監督した『ケーブルガイ』(96)。1965年生まれ、まだ30代に突入したばかりの新鋭だったベンは、この作品に脇役で出演していた、ちょっと年下のジャック・ブラック、オーウェン・ウィルソンと出会い、意気投合。友達付き合いが始まった。 その後3人はそれぞれヒット作に関わって、ブレイク。そこに先に挙げていたような面々が次々と関わるようになり、一大勢力となったわけである。…と言っても彼らは、自らが“フラット・パック”と名乗ったわけではなく、正式な集団でもない。あくまでも、マスコミによる造語なのだが。 そして本作『トロピック・サンダー』が公開された2008年頃は、“フラット・パック”の面々のほぼ絶頂期。本作では製作・原案・脚本・監督・主演と5役を務めたベン・スティラーは、その2年前には、主演する『ナイト・ミュージアム』という大ヒットシリーズ(06~14)がスタート。また本作主演の1人であるジャック・ブラックも、ピーター・ジャクソン監督の超大作『キング・コング』(05)主演を経て、『トロピック・サンダー』と同年には、主役の声をアテている『カンフー・パンダ』シリーズ(~16)の第1作が公開されている。 さてキャリアのピークを迎えていた、ベンとジャックと同格で、本作でメインの役どころを務めているのが、ロバート・ダウニー.Jrである。本作公開に数カ月先駆けて、主演作の『アイアンマン』(08)で大ヒットを飛ばしたばかりだった。 ベン・スティラーと同じ、1965年生まれ。芸能一家に育ち、子役出身だったダウニー.Jrは、20代を迎える頃には主演作が評判となり、スターの仲間入り。80年代中盤には、同年代の青春もの俳優たちと共に、“ブラット・パック”の一員に数えられてもいた。 その中で頭一つ抜けた存在になったのは、20代後半。喜劇王チャールズ・チャップリンを演じた『チャーリー』(92)では、「アカデミー賞」の主演男優賞候補にもなった。 しかしそうした裏で彼は、深刻なドラッグ中毒を抱えていたのである。映画監督だった父に、8歳からマリファナを与えられるなどして育った彼は、2000年代初頭までは、繰り返し薬物中毒で逮捕されていた。そのため出演した映画やTVドラマの関係者にも、多大な迷惑を掛け続けていたのである。 30代後半となった2003年に、ようやくドラッグ依存から抜け出すことに成功。そこからは主に個性的な脇役として、活躍するようになる。 そんな彼が、アメコミのヒーローである『アイアンマン』の候補に上がった時、作品を製作する「マーヴェル」側は、過去のドラッグ中毒を問題視。「どんなことがあっても、彼を雇うことはない」としていた。しかし「彼の波瀾万丈のキャリアがキャラクターに深みを与える」と主張する、ジョン・ファヴロー監督の強力な推薦を得て、オーディションで他の候補を圧倒。見事に“スーパーヒーロー”の役を得たのである。 “ブラット・パック”のメンバーとしては、先に挙げた、ダウニー.Jr以上の人気を博していた面々は、この頃にはほぼ鳴りを潜めた状態となっていた。そんなことも考え合わせると余計に、見事なカムバック劇だった。 さてそんな“ブラット・パック”あがりで、キャリアの再構築の端緒についたダウニー.Jrと、絶頂期を迎えた“フラット・パック”の中心メンバーであるベン・スティラー、ジャック・ブラックの3人が打ち揃ったのが、『トロピック・サンダー』というわけである。ここでその設定と、ストーリーを紹介しよう。 本作でベンが演じるのは、アクション大作シリーズで大人気となりながらも、シリーズが進むにつれて内容が劣化。それではと、演技派に転身してアカデミー賞を狙うも、その主演作が見事に大コケして窮地に立たされている、アクション・スター。 ジャック・ブラックは、特殊メイクを駆使して、1人で何役も演じるコメディ映画シリーズで、人気を博しているコメディアン役。「おならをかまして笑いを取る」というイメージからの脱却を図っている。 ダウニー.Jrは、アカデミー賞を5回受賞している、演技派俳優の役。完璧に役になり切る、いわゆる“メソッド俳優”である。 そんな3人の俳優が、伝説的なベトナム戦争回顧録「トロピック・サンダー」の映画化で共演することになった。しかし3人のわがままや、爆破シーンの失敗などで、クランクイン5日目にして、予算オーバー。人でなしプロデューサーの脅しもあって、追い詰められたイギリス人監督は、狂気に走る。主演俳優たちを突然東南アジアのジャングル奥地へと連れ出し、隠しカメラでリアルな撮影を続けると、宣言したのである。 しかしある事情から、監督の姿は突然雲散霧消。取り残された俳優陣は、「撮影続行?」と疑問を抱きながらも、ジャングルを進んでいく。実はそこは、凶悪な麻薬組織が支配する、“黄金の三角地帯”であった…。 『地獄の黙示録』(79)『プラトーン』(86)など、様々な戦争映画のパロディが盛り込まれたこの作品、ベン・スティラーがその元となるアイディアを思い付いたのは、日中戦争時の中国を舞台にした、スピルバーグ監督の『太陽の帝国』(87)に、端役で出演した際だった。その後20年に渡ってアイディアを温めていく中で、戦争ものに出演する俳優たちが、撮影前に短期間のブートキャンプで兵士の訓練を受けることで、まるで“戦争”を実体験したかのような錯覚を起こすことを、からかっておちょくるのを軸としたストーリーに発展していった。 そんなことからもわかる通り本作は、ハリウッド流のシステムやしきたりへの、批判的な視線が横溢している。まさかの“ミッション:インポッシブル”俳優が、禿ヅラを付けて軽快に演じるのが、人を人と思わない大物プロデューサー役。これは、今や“セクハラ裁判”の被告となったハーヴェイ・ワインスタイン、『リーサル・ウェポン』シリーズ(87~98)などのジョエル・シルバー、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ(03~)などのジェリー・ブラッカイマーといった、とかく評判の悪い、ハリウッドの大物プロデューサーたちをモデルにしたと言われる。 主演3人の役どころも、面白い。ベンが演じるアクションスターのイメージは、彼が筋トレで作ったヴィジュアルやその役どころから、アーノルド・シュワルツェネッガーのパロディであることが、一目瞭然。主演するアクション大作シリーズが、どんどんその内容が劣化していく辺りは、ブルース・ウィリスの『ダイ・ハード』シリーズ(88~ )を想起させる。 「おなら」でウケを取り、1人で何役も演じるコメディアンという、ジャック・ブラックの役どころは、もろにエディ・マーフィーの『ナッティ・プロフェッサー』シリーズ(96・00)だ。そしてこのコメディアンが、深刻な薬物中毒である辺りは、共演のロバート・ダウニー・Jrの過去も含めて、ハリウッドでは枚挙に暇がないネタと言える。 ダウニー・Jrが演じる、アカデミー賞5回受賞の、オーストラリア出身の“メソッド俳優”モデルは、まずはラッセル・クロウ。『インサイダー』(99)『グラディエーター』(00)『ビューティフル・マインド』(01)で3年連続アカデミー賞主演男優賞の候補となり、『ビューティフル…』では遂に受賞を果した実力派ながら、短気と粗暴な振舞いで頻繁に問題を起こす辺りも、なぞられている。 もう1人のモデルは、実際の「アカデミー賞」主演男優賞の最多ウィナー(3回受賞)である、ダニエル・デイ=ルイスであろう。『トロピック…』でのダウニー.Jrの演じる“メソッド俳優”は、黒人軍曹の役を演じるに当たって、手術で自らの皮膚を黒くしてしまうという徹底ぶりであるが、これは『マイ・レフト・フット』(89)『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(97)などで、1度役に入ると、その役のまま日常を送ることでも知られる、ダニエルのパロディと言える。 実際のダウニー.Jrも、若き日は“メソッド俳優”であったが、過度のストレスに襲われることから、この頃には卒業。いわゆる“個性派”に路線を転じていた。そんな彼が、こんな役を演じていること自体が、面白い。因みにこの“メソッド俳優”役で、彼は本物の「アカデミー賞」の“助演男優賞”にノミネートされるというオチまでついた。 本作はアメリカ公開されると、3週連続でTOPの興行成績を記録。5週で興収1億㌦を突破するヒットとなったが、実は製作費も、1億㌦以上掛かっていた。最終的な興収が、アメリカでは1億1,000万㌦、全世界で1億9,000万㌦ほどであったが、これだと諸々の経費を考えると、ペイ出来ない計算。即ち“赤字”となった筈である。ハリウッドの因習やデタラメぶりをからかいながら、本作の興行自体が、失敗“超大作”の轍を踏んでしまった辺り、関係者は笑うに笑えないであろう。 さて主演の3人の、“その後”を追ってみよう。2015年、イギリスの新聞「ガーディアン」のWEBサイトに「フラット・パックはいかに崩壊したか」という記事が掲載された。これは“フラット・パック”のメンバーが、50代を迎える頃合いになって、以前のようにヒット作を生み出せなくなり、失敗作続きとなっている現状を指摘するもの。そして今や、彼らの弟分であった、セス・ローゲンやジョナ・ヒルなどが、その座を奪いつつあるという内容だった。 なるほど、“フラット・パック”の中心メンバーで言えば、コメディ映画から、『フォックスキャッチャー』(14)『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(15)『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』(17)などの“実話もの”に舵を切ったスティーヴ・カレルが、“演技者”として一人気を吐いているものの、他の面々は失速して、以前の輝きは失いつつあったのは、否めない。 “フラット・パック”棟梁格のベン・スティラーも、2013年暮れに「アカデミー賞」狙いで公開した製作・監督・主演の『LIFE!』が、興行&批評的に「今イチ」の結果に終わってしまった辺りから、どうも「パッとしない」感が強まっている。またジャック・ブラックの主演作も、2010年代前半には、興行的に失敗続きとなっていた。その後ブラックは、『ジュマンジ』という大ヒットシリーズ(17・19)に出演し、一息ついた感はあるが。 一方では皆様ご存知の通り、ロバート・ダウニー・Jrはこの10年余を、全世界を席捲する「MCU=マーベル・シネマティック・ユニバース」の要、“アイアンマン”ことトニー・スターク役で駆け抜けてきた。そして押しも押されぬ大スターの座を、ゲットした。 本作『トロピック・サンダー』の頃とは、地位が逆転しまった感もある3人だが、いずれもまだ“50代”。今後芸達者な3人が再び集う、“おバカコメディ”なども観てみたい気がする。■ 『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』COPYRIGHT © 2011 DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.03.26

原作は、アクチュアルな“ポリティカル・サスペンス”。映画版の最大の売りは!?『イルカの日』

本作『イルカの日』(1973)の原作となった小説は、フランスの作家ロベール・メルル(1908~2004)が執筆し、1967年に発行された。 その主人公は、50代の海洋動物学者セヴィラ。アメリカ政府系の財団の補助を受ける、イルカの研究施設の主宰者で、生まれてすぐに母を亡くした雄イルカ“ファー”を育てている。セヴィラは、知能が高い“ファー”が人間の言葉を発語、即ち喋れるように訓練し、会話でコミュニケーションが取れるように研究を続けてきた。 そしてその成果を、大々的に発表する機会が訪れる。記者会見で“ファー”とそのパートナーである雌イルカ“ビー”をお披露目。ジャーナリストたちに、イルカと英語で質疑応答する機会を設けたのである。 このニュースは、大センセーションを巻き起こした。セヴィラ、そして“ファー”と“ビー”は、全世界の耳目を集める存在となったのである。 暫しは名声を享受する日々が続いたが、やがてそれは幕を下ろす。政府系組織の一部がセヴィラを欺いて、“ファー”と“ビー”を拉致。イルカ夫婦の知能と技能を悪用した、軍事利用を図るのだった…。 原作者メルルはこの小説について、本編前の“序”で、次のように著している。「未来小説だろうか?サイエンス・フィクションだろうか?表面的にはそうだが、実際的にはそうではない。なぜなら、未来といっても、二十年とか三十年も先のことではなく、とても短い時間-せいぜい三年から六年ぐらい先のことであり、おまけに、わたしは本当に未来を予見する自信なぞないからだ…」 実際にこの小説の内容は、実にアクチュアル。当時の国際情勢と地続きと言っても、過言ではなかった。 “ファー”と“ビー”を利用しての軍事行動。それは、ベトナム戦争のために出撃中のアメリカの巡洋艦を、“核機雷”によって消滅させるというものだった。政府系組織はその攻撃を、中国政府が仕掛けたと喧伝。世論を煽ってアメリカ大統領に、中国への報復核攻撃を決断させるという企てだったのである。 “ファー”と“ビー”は、騙されて作戦を実行させられた際に、命を奪われそうになるも、逃亡。イルカたちから謀略のすべてを伝えられたセヴィラは、命を懸けて“第3次世界大戦”勃発の回避に乗り出すが…。 このアメリカ政府機関による謀略は、1964年に起こった、「トンキン湾事件」を想起させる。ベトナム沖のトンキン湾で、北ベトナム軍の哨戒艇が、アメリカ海軍の駆逐艦に2発の魚雷を発射したとされる一件である。これをきっかけにアメリカ政府は、ベトナム戦争に本格的に介入することとなっていく。 しかしこの事件の一部は、アメリカ側が仕組んだものであることが、1971年に暴露された。それはメルルが「イルカの日」を発表した、4年後のことであった。 また70年代初頭には、アメリカ海軍が多数のイルカを捕獲し、フロリダ海域で訓練していたことがわかっている。ほぼ時を同じくして、ベトナム海域に停泊中のアメリカ艦船を襲う北ベトナムの潜水工作員を阻止するために、海軍がイルカを使っていたことも報じられている。ベトナム戦争に出撃させられたイルカは、鼻先に飛び出しナイフを装着して、敵兵を殺傷するように訓練されていたと言われる。 「反アメリカ的」な思考の持ち主だったというメルルだが、そうした視点があるが故に、小説「イルカの日」は、未来小説でありサイエンス・フィクションであると同時に、高度な“ポリティカル・サスペンス”になったと言える。 さてこの原作を映画化するに当たっては、当初監督に決まったのは、ロマン・ポランスキー。しかし彼が本作のロケハンのためにロンドンを訪れている最中の1969年8月9日、ロサンゼルスの邸宅で妻の女優シャロン・テートが、カルト集団のマンソン一家に惨殺されるという事件が起こった。この悲劇のため、ポランスキーは降板を余儀なくされる。 後を受けて登板したのが、マイク・ニコルズ(1931~2014)。グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞、エミー賞を4賞とも受賞した、数少ない経験者の1人であるニコルズだが、『イルカの日』を手掛けることになった時は、映画監督としてのキャリアのピーク。ノリに乗っている状態だった。 映画初監督作品『バージニア・ウルフなんかこわくない』(66)で、エリザベス・テイラーに2度目のアカデミー賞主演女優賞をもたらした後に手掛けたのが、ダスティン・ホフマンの出世作でもある、『卒業』。1967年12月に公開されたこの作品は、同年8月公開の『俺たちに明日はない』に続く、“アメリカン・ニューシネマ”の代表的な作品となり、ニコルズにアカデミー賞監督賞をもたらした。 その後も、ブラックユーモアたっぷりに、戦争を強烈に風刺した『キャッチ22』(71)、青春の愛と性の矛盾を描いた『愛の狩人』(71)と、問題作を立て続けに監督し、正に「ニューシネマの寵児」と言うべき存在に。そのタイミングで請け負ったのが、本作であった。 脚本は、『卒業』『キャッチ22』に続いて、ニコルズとは3本目のコンビとなった、バック・ヘンリー(1930~2020)。そして主演には、ジョージ・C・スコット(1927~1999)が決まった。スコットは、『パットン大戦車軍団』(70)でアカデミー賞主演男優賞を贈られながらも、受賞を拒否したことでわかる通り、扱いが難しいことで知られる。しかしその実力や強烈な個性もあって、70年代は堂々たる主演スターの1人であった。 因みにニコルズ監督とスコットは、本作撮影前、舞台で一緒に仕事をした経験がある。ニコルズはスコットを、「もしかすると世界一の俳優」と、称賛を惜しまず、その相性も悪くなかったようだ。 映画化に当たって、スコットが演じる海洋生物学者(役名は原作から改変されて、テリルになっている)が手塩に掛けて育成した天才イルカたちを、政府系らしき秘密機関が、謀略に利用しようとする骨子は変わらない。しかしながら展開やギミックは、かなりコンパクトにまとめられている。 原作の弱点とも言えるのが、広く注目されるようになったイルカ夫婦を、わざわざ拉致して、国際的な謀略に使おうとするところ。世界的なスターを秘密作戦に使うのは、些か無理を感じる。そのためか映画では、“ファー”と“ビー”の能力は世間に周知されることはなく、お披露目されるのは、研究機関のスポンサー達だけに対してとなる。 そして、イルカを利用しての謀略の内容も、大きく変更。アメリカ大統領がバカンス中のクルーズ船の船底に、機雷を取り付け、爆殺を図るというものになった。 製作費や当時のVFXの限界なども慮ってのことと思われるが、謀略を“第3次世界大戦勃発”から“大統領暗殺”に変更するに当たっては、1963年のケネディ大統領暗殺事件が、作り手たちの念頭には当然あったのであろう。ケネディ暗殺劇にはCIAやFBIなどの関与があると、事件発生当時から囁かれ続けていることを援用したように思われる。 原作では50代のセヴィラは、25歳下の研究所所員の女性と恋に落ち、結婚に至る。それに倣ってか、撮影時に40代中盤だったジョージ・C・スコット演じるテリルも、年の離れた若妻マギーと共にイルカの研究を行っている設定。マギーを演じるのは、トリッシュ・ヴァン・ディヴァー(1941~ )。スコットの監督・主演作『ラスト・ラン/殺しの一匹狼』(71)に出演した縁から、14歳年上の彼と結ばれた。新婚ホヤホヤの頃だった本作はじめ、『ブルックリン物語』(78)『チェンジリング』(80)など、夫の主演作で幾度も共演。スコットは5度の結婚歴があるが、99年に死を迎えるまで、5度目の妻のディヴァーと添い遂げた。 スコットは撮影中、出演するイルカたちとの接触を怠らなかった。何百時間も一緒に水中で過ごす内に、彼らとすっかり仲良しになったというが、やはり本作『イルカの日』で、最大の売りと言っても良いのが、イルカたちの名演だ。 この映画のために撮影数カ月前、フロリダ沖で6頭のイルカが捕えられ、訓練を施したという。そうして鍛えられた、彼らの表現力や愛らしさときたら!74年の日本公開時、当時小4で、保護者に連れられて映画館で鑑賞した私は、動物好きだったこともあって、すっかりヤラれてしまった記憶がある。 もちろん彼らが話す人語は、それらしく合成された音声である。しかしながら、スコット演じるテリルを「パー(パパの意)」、ディーヴァー演じるマギーを「マー(ママの意)」と呼ぶシーンにマッチしたイルカたちの表情の豊かさやしなかやかさなど、当時はVFXで調整することが不可能だったことなど考えると、より感慨深い。 調教された6頭のイルカは、撮影終了の前後に、ある者は自らの意思で、ある者はクルーの手によって、順次海原に戻っていったという。野生動物を捕獲した上で、彼らが望んだわけではない訓練を施しての撮影といった手法は、動物愛護の観点などから、今や問題視されて、かなり困難なことだと思われる。 CGなき時代のイルカの名演だけでも、映画『イルカの日』は、一見の価値があろう。■ 『イルカの日』© 1974 STUDIOCANAL

-

COLUMN/コラム2020.04.02

“天才”スピルバーグ、ハリウッドの王への第一歩 『ジョーズ』

1975年8月、小5の夏休み。両親と弟2人との5人家族で、東北周遊旅行の途中、私は高熱を発し、父に抱えられ病院へと担ぎ込まれた。 処置としては、解熱剤でも注射してもらったのだと思う。別行動となった母と弟たちと再び合流するための、駅での待ち時間。父が飲み物など買いに行き、私は独り父が置いていったスポーツ紙を、ぼっーと眺めていた。 その時、目に飛び込んできたのだ!大きく口を開けたサメの横で、電話を掛けている若い男の写真が!! それはアメリカで、人喰いザメの映画が特大ヒットとなっており、歴代の興行記録を悉く塗り替えているという記事だった。写真の男はその監督で、まだ20代と紹介されていた。そしてその作品は、日本では年末に正月映画として公開されるということだった。 それまで映画は1年に1度、“ディズニー”などの子ども向き作品に連れていってもらうぐらいで、さほど興味がなかった。しかしその記事で取り上げられている映画には、生まれて初めて、「観たい!」という熱烈な感情が沸き起った。それがスティーブン・スピルバーグ監督の、『ジョーズ』だった。 4カ月後=75年12月、私は有楽町の旧・丸の内ピカデリーで『ジョーズ』を鑑賞。その後の人生に、大きな影響を受けることとなる。元を正せばあの夏の日、件の記事を目にしなければ、今このコラムを書いていることも、恐らくなかった筈だ…。 1946年12月生まれで、当時は弱冠28歳だったスピルバーグが、ハリウッドの頂点に上り詰めていく第一歩となったのが、本作『ジョーズ』である。一体どんな経緯で映画化されたのか?そして20代の若僧が、なぜ監督を任されたのか?その舞台裏は、現在ミュージカルの舞台化が企てられているほど、それ自体が「劇的」な出来事の連続だったのである。 少年時代から父の8㎜カメラを奪って映画を作っていた、スピルバーグ。そんな彼がハリウッド入りを果たすきっかけとなったエピソードは、もはや伝説と言える。 18歳の夏にロサンゼルスの「ユニバーサル・スタジオ」の観光ツアーに参加したスピルバーグは、そのツアーを抜け出して、観光客には立ち入り禁止のサウンドステージや編集室などを見て回った。その際に、偶然出会った映画ライブラリー館長から3日間のパスを貰い、連日の撮影所通いが始まる。それは3日間の期限が切れた後も、門衛の黙認の下に続いた。 そうやって撮影所のスタッフと知り合いになり、諸々雑用なども言いつかるようになったスピルバーグ。自ら監督したインディーズ作品でお偉方にアピールし、やがてTVシリーズの一編やTVムービーなどの監督を任されるようになっていく。 その中の1本『激突!』(71)は、あまりの出来の良さに、アメリカ以外の各国では劇場公開に至った。そして『続・激突!/カージャック』(74)で、正式に劇場用映画の監督としてデビューを飾った。 邦題に相違して、『激突!』とは全く無関係の『続・激突!…』。新人監督の作品として批評が良かったにも拘わらず、興行はぱっとしなかった。しかしプロデューサーを務めたリチャード・D・ザナックとデヴィッド・ブラウンは、スピルバーグの力量を認めることとなる。それが『ジョーズ』に繋がっていったのである。 ピーター・ベンチリ―の原作は、1974年2月に出版され、大ベストセラーになったもの。ザナック&ブラウンは、その出版前に権利を買って、映画化の準備を進めていた。 スピルバーグは、ブラウンのデスク上にあった、出版前の原作ゲラ刷りを何気なく読み始めた。その結果己の次回作として、『ジョーズ』を撮りたいと希望するに至る。ところがその時は既に、『男の出発』(72)などのディック・リチャーズが、『ジョーズ』を監督することが、決まっていた。 数週間後、リチャーズがレイモンド・チャンドラー原作で、ロバート・ミッチャムが探偵フィリップ・マーローを演じる『さらば愛しき女よ』(75)を監督するために、降板。お鉢はスピルバーグへと、回ってきた。 ベンチリ―の原作は、ヘンリック・イプセンの「民衆の敵」をベースに、ハーマン・メルヴィルの「白鯨」などの要素を織り込んだストーリーだった。「民衆の敵」は、ノルウェーの田舎町で1人の医師が、観光に利用しようとしている温泉が、廃水で汚染されていることに気付いたことから、他の町民と対立し孤立していく物語。医師を警察署長に、温泉の汚染を、夏の海水浴場に現れたホオジロザメに置き換えたのが、「ジョーズ」である。そして「白鯨」は、自分の片足を喰いちぎった、白いマッコウクジラに報復を果たそうとする、エイハブ船長とそのクルーの物語である。「ジョーズ」には、サメ捕りに執念を燃やす漁師が登場する。 プロデューサーとの契約では、原作者のベンチリ―が脚本も手掛けるということになっていた。ベンチリ―は草稿を3本ほど書いたが、それらはスピルバーグを満足させるには至らなかった。 原作では、人喰いザメの襲撃を隠蔽しようとする町の勢力にマフィアが絡んでいたり、サイドストーリーとして警察署長の妻と海洋学者の不倫話が盛り込まれたりしている。スピルバーグがこれらの要素を、「不要」と判断したことも、原作者によるシナリオに、不満を持った理由かも知れない。 結局シナリオは、ハワード・サックラ―という脚本家が大きくリライト。原作にないエピソードの大部分は、本人の都合でクレジットされてない、サックラ―が付け加えたといわれる。 その後を引き受けることになったのは、スピルバーグの旧友だった、カール・ゴッドリーブ。彼は俳優として呼ばれた筈だったのに、完全な脚本が出来ていないままクランクインした撮影現場では、脚本家としての役割の方が大きくなっていった。毎日の撮影台本は、監督及びキャストの意見を汲んだ上で、連日徹夜で彼が仕上げていったのだ。 主演級である3人のキャストは、いずれも第一候補ではない者に決まっていった。夏場の稼ぎで1年間を過ごす町アミティの警察署長ブロディ役には、スティーブ・マックイーンやチャールトン・ヘストンの名が上がったが、スピルバーグはヘストンに関して、「彼なら勝つに決まっているって誰でもわかるじゃないですか!」と、異議を唱えたという。なるほど、ニューヨークの警官の激務に嫌気が差して、のどかなリゾート地の警察に身を移した設定のブロディ役には、マックイーンやヘストンのようなヒーロー俳優は、確かにそぐわない。 結局ブロディには、スピルバーグが推した、ロイ・シャイダー(1932~2008)が決まった。シャイダーは舞台で高い評価を受けた後、『フレンチ・コネクション』(71)でアカデミー賞助演男優賞の候補になった辺りから、映画界で存在感が高まりつつある頃だった。 海洋学者のマット・フーパ―役の有力候補は、当初はピーター・ボグダノヴィッチ監督の『ラスト・ショー』(71)で評判になった2人、ティモシー・ボトムズとジェフ・ブリッジスだった。結局はスピルバーグの盟友ジョージ・ルーカスが監督した、『アメリカン・グラフィティ』(73)の主演、リチャード・ドレイファス(1947~ )に決まる。 若僧ということで、撮影現場では、どうしても出演者たちから舐められがちだったスピルバーグ。同年代で相談相手にもなったドレイファスの存在には、かなり助けられたという。 サメ捕りのプロ、漁師のクイント役は、リー・マーヴィンやスターリング・ヘイドンに断られた後、『スティング』(73)でのギャングのボス役で評判を取った、ロバート・ショウ(1927~1978)に。こうして3人のキャストが、固まった。 『ジョーズ』の最大の見せ場となるのは、このメインキャスト3人による、海洋でのサメとの対決シーンである。海に見立てたプールでの撮影を勧められたスピルバーグだったが、“本物”にこだわったため、ほぼ全てを海上ロケで撮ることになった。そしてこれが、トラブル続きの引き金となる…。 ロケ地の島マーサーズ・ヴィニヤードに乗り込み、陸上のシーンをあらかた撮り終えた後、勇躍海上シーンに挑む。まず悩まされたのが、レガッタレース。そこはボートやヨットでレースを楽しむ人々が、引きも切らないスポットだったのである。撮影隊はヨットが姿を消すまで、延々と待たなければならなかった。 海の潮流にも、悩まされた。カメラや発電装置、サメの模型などを乗せた船の錨を引きずって位置を変えてしまうため、元の場所に戻すのに時間が掛かったのだ。 この繰り返しで、1日に撮れるのが1カット。或いは全くカメラを回せない日もあった。 トドメになりそうだったのが、“サメ”である。スピルバーグの弁護士の名に由来して、「ブルース」と名付けられた全長7m以上、重量1.5tの機械仕掛けのサメは、最初のカメラテストの日に海面に浮かばせると、水面を切って疾駆する筈が、動き出すや否や、海底へと沈んでいってしまったのだ。 修理には3~4週間を要する。しかも現場に戻ってきても、期待通りの動きは望めない。 このままではスピルバーグの降板、或いは製作を中止するしか、手段がないように思われた。早急に代替案を考える以外に、撮影を続ける道はなかったのである。 悩みに悩んだスピルバーグだったが、そこからが“天才”だった。翌日採るべき道を見付けたのである。 「サメを見せずに、その存在だけを暗示する―ともかく全身は見せない」 かくて、サメの襲撃シーンなどで、そのヒレや尾、鼻先など、一部しか見せない演出となった。サメの全貌は映画の後半、ブロディが船上から撒き餌をしているところに出現するまでは、一切画面に現れないのである。 この演出が成功する鍵となったのは、ポストプロダクション。ヴァーナ・フィールズによる見事な“編集”と、ジョン・ウィリアムズ作曲の“テーマ曲”があったからこそ、映画史上に残るサスペンス演出が完成したのである。 映画『ジョーズ』の成功には、原作からの改変や追加も、大いに寄与している。先にも記した通り、マフィアや不倫といった要素をバサッと切り落としたわけだが、これによって、強大な敵であるサメとの対決に向かうまでの展開が、明快且つシャープになったのだ。 クイントはなぜ、サメを殺すことに執念を燃やすのか?その動機を説明するシーンを追加したのも、絶妙に生きている。 第2次世界大戦に従軍したクイントは、乗務していた巡洋艦が、日本軍に撃沈された過去を持つ。その時、海面に浮かびながら救けを待つ彼と仲間たちを、サメの群れが襲った。1人また1人と喰われていった中で、彼は辛うじて生き残ったのである。 このエピソードの大本は、ハワード・サックラ―が考えた。スピルバーグは、友人で軍事オタクのジョン・ミリアス監督に依頼して、ディティールを加えてもらった。それは少々長くなったため、セリフを実際に喋るロバート・ショウに頼んで、言い易いように短くしてもらった。 最終的には、サメとの最後の対決シーンを原作から大きく改変したことが、“映画”の大勝利に繋がったと言えるだろう。原作ではクイントは、「白鯨」のエイハブ船長さながらにサメに銛を突き立てるも、そこに繋がったロープが足に巻き付いたため、海へと引き摺り込まれて、溺死してしまう。そしてサメも、クイントのその一撃が致命傷となって、絶命する。ブロディは対決の傍観者として、生還するというラストである。 当初は映画でも、原作に準拠したラストにするプランだった。しかしスピルバーグは原作者の反対を押し切って、クイントを噛み殺したサメと、ブロディの直接対決という大興奮の見せ場を作った。 多くの方が知るであろうが、未見の方のため、敢えて細かくは書かない。しかしブロディが、「笑え化け物!」と叫んだ後の怒涛の展開に、75年12月私が『ジョーズ』を初鑑賞した時の旧・丸の内ピカデリーでは、大拍手が起こったのだ。こんなことは、私のロードショー館に於ける数多の鑑賞経験の中で、今日まで唯一無二の出来事である。付記すればこれは同時期、『ジョーズ』を上映する、各地の映画館で見られた現象である。 さて撮影期間13週、製作費230万ドルの予定で始まった『ジョーズ』は、最終的には20週で800万ドルまで膨れ上がった。撮影が終わってロケ地の島を出る時、「2度と戻らん」とまで言ったスピルバーグは、その後の作品では、すべての撮影基盤が完璧に整うまでは、決して製作に入らないようになった。『ジョーズ』の苦闘があったが故に、クリント・イーストウッドと並ぶ、「早撮り」の巨匠となったわけである。 何はともかく、終わり良ければ全てよし!『ジョーズ』は、75年6月にアメリカ公開すると、スピルバーグにとっては兄貴分だった、フランシス・フォード・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』(72)を瞬く間に抜き、歴代№1の興行成績を打ち立てた。その年末に公開した日本でも、大ブームを巻き起こし、史上最高の興収を叩き出した。 №1ヒットの記録は、アメリカでは2年後に、スピルバーグの盟友ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』(77)によって更新された。しかし日本に於ける№1の座は、やはりスピルバーグが監督した『E.T.』(82)が公開されるまでの7年間、守られた。 “天才”スピルバーグの名を全世界に轟かせた、『ジョーズ』。正直に言う。この作品とリアルタイムで出会えただけでも、悪くない人生だと思う。№1である以上に、永遠の「オンリーワン」作品である。■ 『JAWS/ジョーズ』© 1975 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.