舞台はロシア。19世紀の終わりに近い頃、幼くして父母を亡くしたユーリー・ジバゴ(演:オマー・シャリフ)は、モスクワに住む化学者のグロメーコの家庭に引き取られる。

成長したジバゴは、詩人として評価されると同時に、医学の道を志す。そしてグロメーコ夫妻のひとり娘で、共に育ったトーニャ(演:ジェラルディン・チャップリン)と愛し合うようになる。

一方同じモスクワに暮らし、仕立て屋の母に育てられたラーラ(演:ジュリー・クリスティー)。母の愛人のコマロフスキー(演:ロッド・スタイガー)の誘惑に屈し、やがてレイプされたことから、彼への発砲事件を起こす。

それはたまたま、ジバゴとトーニャの婚約が発表される、クリスマス・パーティの場だった…。

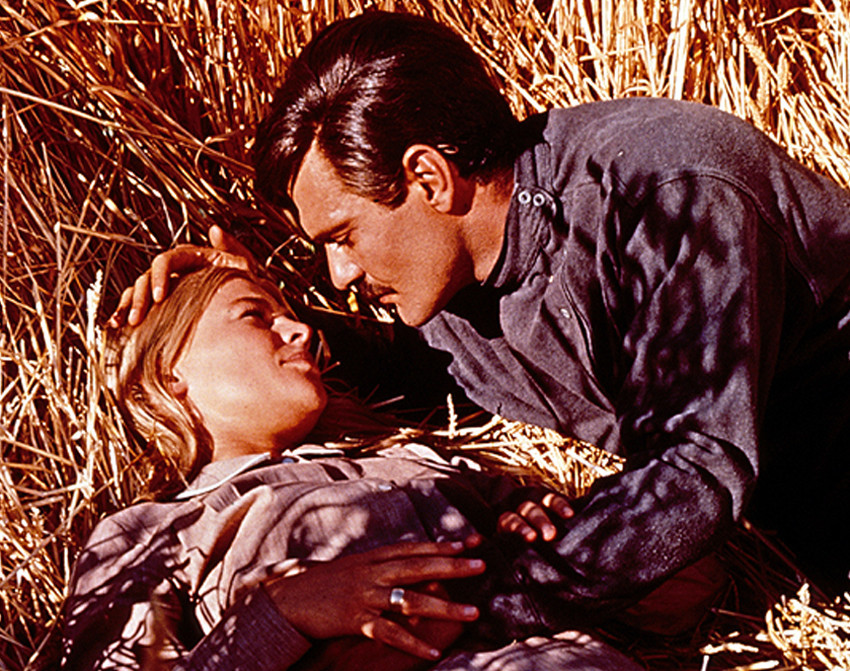

1914年、第1次世界大戦が勃発すると、ジバゴは軍医として出征。そこで、戦場で行方不明となった夫のパーシャ(演:トム・コートネー)を捜すため、従軍看護師となっていたラーラと再会する。惹かれ合っていく2人だが、お互いの家庭を想い、男女の関係にはならぬまま、それぞれの場所へと還っていく。

しかし大変革の嵐が吹き荒れ、内戦が続く広大なロシアの地で、ジバゴとラーラはまるで宿命のように、三度目の出会いを果たす。ラーラとトーニャ…2人の女性を愛してしまったジバゴの運命は、“ロシア革命”の激動の中で、大きく揺れ動いていくのだった…。

中学時代の1977年、地元の名画座で喜劇王チャールズ・チャップリンの名作『黄金狂時代』(1925)と併映で観たのが、本作『ドクトル・ジバゴ』(65)との出会い。…と記していて、父=チャールズの製作・監督・主演作と、娘=ジェラルディンのデビュー作という、チャップリン父娘をカップリングした2本立てだったのかと、40数年経って初めて気が付いた。当時の名画座の編成も、色々と考えていたわけである。

それはともかくとして、スクリーン上での2度目の対峙は80年代後半、大学生の時だった。後輩の女性と一緒に観たのだが、本作初見だった彼女の感想は、「いかにもアメリカ人から見た、ロシア革命」というもの。まあ監督や脚本家はイギリス人だし、プロデューサーのカルロ・ポンティはイタリア人だから正確な言ではないのだが、当時として諸々先鋭的だった彼女には、「西欧社会が、皮肉っぽくロシア革命を捉えている」と映ったのだろう。

それはまだ、社会主義国の魁であった、ソヴィエト連邦が崩壊に至る数年前のこと。“革命幻想”もまだぶすぶすと、燻ぶってはいたのだ。

本作の監督は、デヴィッド・リーン(1908~91)。かのスティーヴン・スピルバーグが最も尊敬する、“巨匠”である。その監督作品の中でもスピルバーグは、『アラビアのロレンス』(1957)と並べて、『戦場にかける橋』(62)と本作『ドクトル・ジバゴ』は、自作を撮影する前に必ず見直す作品だと語っている。

製作時は東西冷戦の最中で、もちろんソ連ではロケが出来ないため、スペインやフィンランドで大々的なロケ撮影を敢行。スペインのマドリード郊外には、1年がかりでモスクワ市街のセットを再現した。こうした広大な舞台で繰り広げられる人間ドラマは、正に『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』に続いて、「完全主義者の巨匠」リーンの面目躍如と言えるだろう。

しかし、現在では映画史に残る古典的な名作という位置付けの本作も、初公開時の評価は、決して高くはなかった。アメリカの「ニューズ・ウィーク」曰く、「安っぽいセットで、“生気ない映像”」。映画評論家のジュディス・クリストからは、「“壮大なるソープオペラ=昼メロ”」といった具合に酷評され、さしもの巨匠も大いに傷ついたという。

また本邦も例外ではなく、72年に「キネマ旬報社」から出版された、「世界の映画作家」シリーズでは本作に関して、「…スペクタクルの華麗さが目立っただけ、人間のドラマが充実を欠いていたといわざるを得ない。主人公の革命に立ち向う態度のあいまいさではなく、主人公の知識人としてのなやみの追及に対する不徹底が問題であった(登川直樹氏)」「主人公に対する共感だけでは、映画はつくれるものではない。とくに、リーンは、安っぽい人間的共感や分身を排除することによって、独自の世界を厳しくつくって来た。その厳しさが、『ドクトル・ジバゴ』にはないのである(岡田晋氏)」等々、散々な打たれようである。

このような酷評が頻出した背景としては、先に指摘したような“革命幻想”の残滓が、60~70年代には濃厚であったことも考えられる。しかしそれ以上に、ソ連の詩人ボリス・パステルナーク(1890~1960)の筆による本作の原作小説が、著しく“政治的”に取り扱われた案件であったことが、至極大きかったからだと思われる。

パステルナークの「ドクトル・ジバゴ」は本国ソ連では、当初予定されていた出版が中止になりながらも、1957年11月にイタリアで翻訳版が出版され、翌58年10月には、「ノーベル文学賞」が与えられている。当初は「ノーベル賞」の受賞を喜んだというパステルナークだったが、スウェーデンでの授賞式に赴けば、ソ連には「2度と帰国出来ない」と脅され、受賞を辞退せざるを得なくなった。

ソヴィエトの独裁政党だった「共産党」は、小説「ドクトル・ジバゴ」のことを、「革命が人類の進歩と幸福に必ずしも寄与しないことを証明しようとした無謀な試みである」と非難。当時は、「ロシア革命は人類史の大きな進歩である」というソ連政府の見解に疑問符をつけることは、許しがたいこととされていたのである。

「ドクトル・ジバゴ」が、ソ連で発禁とされる一方で、イタリアをはじめ西側諸国で続々と出版されるに当たっては、ロシア語原稿の奪取などに、「CIA=アメリカ中央情報局」が大きな役割を果したという。これは2000年代も後半になってから明らかにされたことだが、俗に“「ドクトル・ジバゴ」事件”と言われる一連の経緯は、東西両陣営の政治的思惑が、バチバチと火花を散らした結果なのであった。

そんなことまでは与り知らなかったであろうパステルナークは、その後失意の内に、1960年逝去。彼の名誉回復が行われたのは、ソ連がゴルバチョフの時代になってからの87年であり、国内で「ドクトル・ジバゴ」が出版されるには、88年まで待たなければならなかった。

このように原作小説は、高度に政治的なアイコンと化していた。それを東西冷戦が続く60年代中盤に、映画化する運びとなったわけである。

そんな時勢にも拘わらず、デヴィッド・リーンは、『アラビアのロレンス』に続いて組んだ脚本担当のロバート・ボルトに、長大な原作の内容を絞り込んでいくに当たっては、“愛”を軸にするよう指示を出した。リーン自身が本作に関して、「革命は背景にすぎず、その背景で語られるのは、感動的な一個人の愛情物語である」とまで言い切っている。極言すれば、「愛こそすべて」というわけだ。結果的に、「“壮大なる昼メロ”」などとディスる評が飛び出すのも、ある意味致し方のないことだったかも知れない。

またリーンの前2作が、『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』だったのも、本作が批判される下地になったものと思われる。

アカデミー賞ではそれぞれ作品賞、監督賞他を大量受賞するなど、赫々たる成果を上げた両作。その共通点としては、劇中にほぼ男性しか登場しないことに加え、前者は東南アジア、後者はアラブ世界を舞台にしながら、共に主人公のイギリス人男性が、そのアイデンティティー故に、希望と絶望の間で煩悶するストーリーが繰り広げられる。イギリス人のリーンだからこそ、「描けた」とも評価された。

それに比べると本作は、「軟弱なメロドラマ」に映る上に、主人公をはじめ登場人物は、すべてロシア人。しかもそれを演じる者たちは、エジプト人のオマー・シャリフをはじめ、非ロシア人ばかりである。

件の「世界の映画作家」から引用するならば、「そこにはどこにも、イギリス人としての、リーンの目がない/イギリス人の目でロシア人を見ようとしても、俳優自体がロシア人ではないのだから、視線が、空転するばかりである(岡田晋氏)」というわけだ。

本作は初公開時から暫くは、このように多くの批判を集めていた。しかし先にも記した通り、現在では映画史に残る古典的な名作となっている。評価が逆転していったことには、どんな作用があったのか?

一つは、初公開時から世界中で大ヒットとなり、その後も一貫して、多くの観客から支持され続けたということが挙げられる。それと同時に、デヴィッド・リーン亡き今となって、この稀代の“映画作家”の歩みを再点検すれば、自明の事実が浮かび上がるからであろう。

リーンにとって初のスペクタクル巨編と言える『戦場にかける橋』以前のフィルモグラフィーで、彼が得意としたジャンルの一つが、『逢びき』(45) 『旅情』(55)といった、「大人の恋愛もの」である。中年男女の一線を越えない不倫劇である『逢びき』は、後の『恋におちて』(84)の元ネタになったことでも知られる。

『旅情』では、キャサリン・ヘップバーン演じるアメリカ人の独身中年女性が、イタリアのベネチアで、旅先の恋に身を震わす。リーンは非イギリス人のヒロインを得たこの作品を、海外ロケで撮り上げたことによって、新たなステップに入っていく。

「アフリカやアメリカの西部や、アジア各地など、映画は世界中をスクリーンの上に再現して見せてくれ、私の心を躍らせた。私が『幸福なる種族』(44)や『逢びき』のようなイギリスの狭い現実に閉じこもった作品から脱皮して、『旅情』以後、世界各地にロケして歩くようになったのは、映画青年時代からの私の映画を通しての夢の反映であるわけだ。私は冒険者になった気持で、一作ごとに知らない国を旅行して歩いているのである」

こうしてリーンは、『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』という、異国の地を舞台にしたスペクタクル巨編へと臨んでいく。そして大成功を収め、“巨匠”の名を得た後に挑んだのが、『ドクトル・ジバゴ』であった。

異国の地を舞台に、スペクタキュラーな画面を作り出しながら、そこで“愛”の物語を展開する。これこそ正に、リーンの真骨頂!得意技の集大成とも言うべき作品だったわけである。

付記すればリーンが描いた『ドクトル・ジバゴ』の世界は、原作者のパステルナークが描こうとしたものとも、そんなにはかけ離れていない筈である。革命に共感する部分はありながらも、積極的な加担は出来ない政治的姿勢や、妻と愛人の間で揺れ動き続け、どちらを選ぶことも出来ない主人公のモデルは、パステルナークその人だったからである。最初の妻との結婚生活は、友人の妻に恋をしたことで破綻したパステルナーク。結果的に友人から奪って得た2度目の妻と暮らしながらも、更に別の女性と恋に落ち、妻と愛人との二重生活を、その生涯を閉じるまで送ったのである。

そしてリーン自身も、83年間の生涯で6回もの結婚をした、「恋多き男」であった。1950年代中盤、自らの監督作の主演に岸恵子を抜擢した際(その作品は結局製作されなかったが)、本気で彼女に惚れてしまい、その後を追い回してやまなかったエピソードなども伝えられている。

リーンは本作の後、脚本のボルトと三度コンビを組んで、歴史的背景をバックにした「愛こそすべて」路線に、今度はオリジナル脚本でチャレンジした。それは20世紀初頭、独立運動が秘かに行なわれているアイルランドの港町を舞台に、若妻とイギリス軍将校の許されない恋を描いた、『ライアンの娘』(70)である。■

『ドクトル・ジバゴ』© Warner Bros. Entertainment Inc.