◆戦う監督テリー・ギリアム

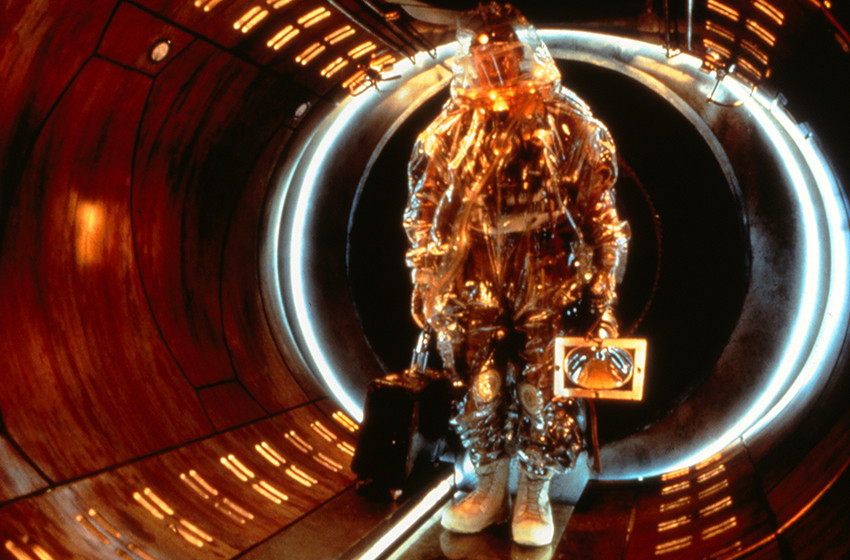

1995年に公開された映画『12モンキーズ』は、ブルース・ウィリス演じる主人公が過去に時間移動し、ウイルスによる人類滅亡の起因となるバイオテロを未然に防ごうとするタイムSFだ。印象的なタイトルは動物愛護団体を隠れ蓑にするテロ組織の呼称で、監督はアニメーション作家から劇映画監督へと転身し、『バンデットQ』(1981)『未来世紀ブラジル』(1985)そして『バロン』(1988)などを手がけてきた鬼才テリー・ギリアムが担当。想像力豊かな主人公による体制との格闘をテーマとし、「夢」と「現実」の舞台を行き交うファンタジーを展開してきたギリアムには、まさにうってつけの題材といえる。

だがギリアムは作品そのものの魅力にとどまらず、公開をめぐる映画会社との闘争が、彼を語るうえで欠かせない要素となってきた。『未来世紀ブラジル』は上映時間の長さとブラックな幕切れに対し、配給元であるMCA=ユニバーサルの社長シド・シャインバーグが難色を示して再編集を要求。対してギリアムは上映時間の短縮にこそ応じたものの、結末をハッピーエンドにすることには首を縦に振らず、どちらも引かず譲らずの徹底抗戦が続いた。結局ギリアムが結末を変えずに全米一般公開を勝ち得たが、この一件によって彼は「戦う映画監督」というイメージを強固なものにしていく。

そして続く『バロン』も、ミュンヒハウゼン男爵の奇異極まる冒険の数々を描いた小説「ほら吹き男爵の冒険」を壮大なスケールと巨額の予算で実写化したが、チネチッタ(ローマの映画スタジオ)で撮影したことから従来とは異なる混乱が生じ、衣装や小道具の調達、セットの建設が遅れるなどのトラブルに見舞われた。製作費は増大し、たび重なる撮影の遅れによってつど撮影中止が検討された。こうした諸問題にギリアムは消耗戦を強いられたが、自分のイメージを具現化させることに全力を注ぎ、あたかも夢想で障害を乗り越えるバロンのように完成へとこぎつけたのである。

これら『未来世紀ブラジル』『バロン』における闘争は、ギリアムをハリウッドの完成保証人がブラックリストに載せるに充分なものだった。そのため彼は職人に徹し、真っ当な企画を手がけることで信頼回復を図ったのである。それが1991年に発表した『フィッシャー・キング』で、ホームレスと堕ちたDJスターとの奇妙な友情に迫る本作は、他者の脚本によるスター俳優主導型の現代劇であり、これまでのギリアム作品の創作基準からは大きく外れるものだった。しかし主人公を苛む魔物の幻覚や、群衆の動きがピタッと止まったユニオン駅でのダンスシーンなど、ファンタジックなイメージを忍ばせてギリアムらしさを堅持し、作品は好評を獲得した。そしてなにより、アメリカでの興行収入4,200万ドルを記録し、ギリアムに『12モンキーズ』への展開を与えたのだ。

◆『ラ・ジュテ』とのドライな関係性

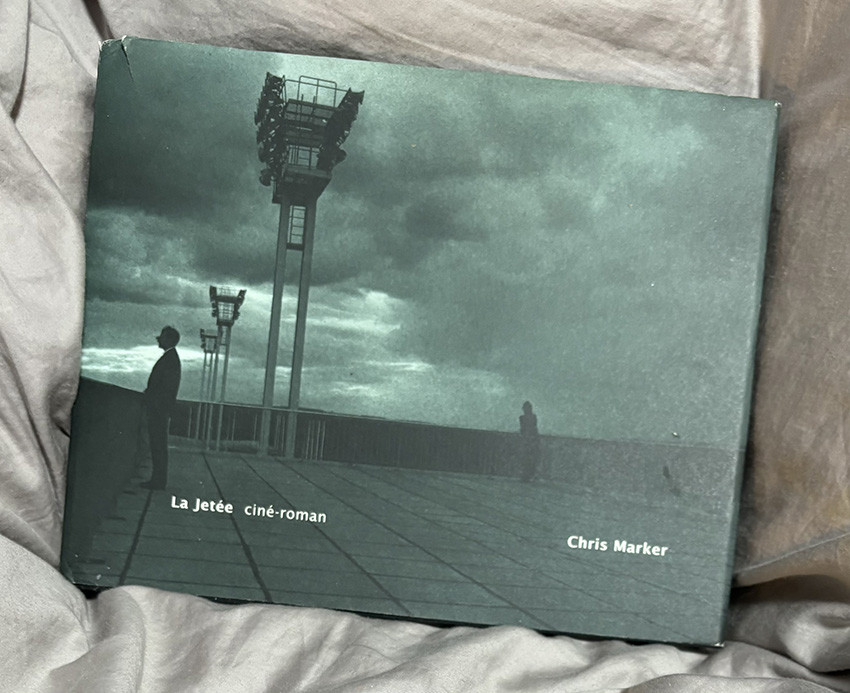

『12モンキーズ』もまた、他人の脚本によるスター俳優主導型の作品だが、その発生はユニークを極める。本作の脚本にはベースとなる既存作が存在し、オリジンは1969年に発表された『ラ・ジュテ』というフランスの中編映画で、ワンシーンを除く全編をモノクロのフォトモンタージュで構成した実験的な古典である。その独自性と完成度は作家のJ.G.バラードをして「独自の慣例をゼロから創造し、SFが必ず失敗するところを、この映画は意気揚々と成功する」と高く評価している。

舞台は第三次世界大戦による地表汚染によって、生存者が地下室で生きるパリ。地下収容所に囚われている主人公は、過去と未来に救いを求め、食料やエネルギー源を輸送できる時間のルートを確立する計画の実験台となる。選ばれた理由は、過去に鮮明なイメージを持っていること。彼は子どもの頃、両親と一緒に訪れたオルリ空港で男の死を目撃するという、鮮烈なイメージを抱いていたのだ。

時間移動による人類滅亡の回避と、その結果あきらかとなる主人公の鮮烈な過去イメージの正体など、『12モンキーズ』はプロットにおいて『ラ・ジュテ』を換骨奪胎させている。起点は同作に心酔する製作総指揮のロバート・コスバーグが、監督であるクリス・マルケルを説得し、ユニバーサルに権利を買わせて長編作品へとアダプトしたのだ。当初はマルケルも関わっていたが、乗り気でなかったことから企画の初期段階で降りている。しかし脚本を担当したデイヴィッド&ジャネット・ピープルズの手腕もあって、完成した『12モンキーズ』は『ラ・ジュテ』の良質なエッセンスに満ち、原点に対するリスペクトを具に感じることができるものとなった。

しかしギリアムはこの『ラ・ジュテ』を撮影時に観てはおらず、自身の作家性をまたぎ、批評家からオリジナルに言及されることに困惑したという。ただ同作を構成したフォトスチールをプリントし、ナレーションテキストを採録した写真集“La Jetee : ciné-roman“は目にしていた。そこでギリアムは、あえて似たようなイメージを回避し、『ラ・ジュテ』の成分はあくまでデイヴィッドとジャネットがオリジンより抽出したものと割り切り、自身は意識的に同作との差別化を図っている。

筆者(尾崎)はこれまでに2度、ギリアムにインタビューしたことがあるが、コンピュータに支配された世界で、複雑なゼロ定理解析を強いられるプログラマーの悲劇を描いた『ゼロの未来』(13)の取材では、

「どうせお前らは本作を『未来世紀ブラジル』と比較するつもりだったんだろ? だからあえて違うものを撮ったんだ。私がやっている作品は、どれも総じて自分が見えている世界を、ひたすら歪めて表現しているんだよ」

と、既存のイメージに縛られることを嫌い、それを強調する姿勢を示していた。笑いの絶えないインタビューだったが、ささやかながらも筆者はそこに「戦う映画監督」の気性を垣間見たのである。このことからもギリアムは『12モンキーズ』が己れのイマジネーションを飛び超え『ラ・ジュテ』に誘引されることを好まなかったのは容易に想像できる。たとえそれが雇われ仕事であっても、自身の持つアート性を封じたくはなかったのだろう。

ちなみにギリアムが『ラ・ジュテ』に接したのは、『12モンキーズ』製作後のパリでのプレミアで併映されたものだったという。作品自体は素直に称賛しており、編集の技と、博物館の剥製が次々と映し出されるイメージが傑出していると答えている。

テリー・ギリアムが『12モンキーズ』撮影以前に読んだとされる

テリー・ギリアムが『12モンキーズ』撮影以前に読んだとされる

◆ギリアムとブルース・ウィリス

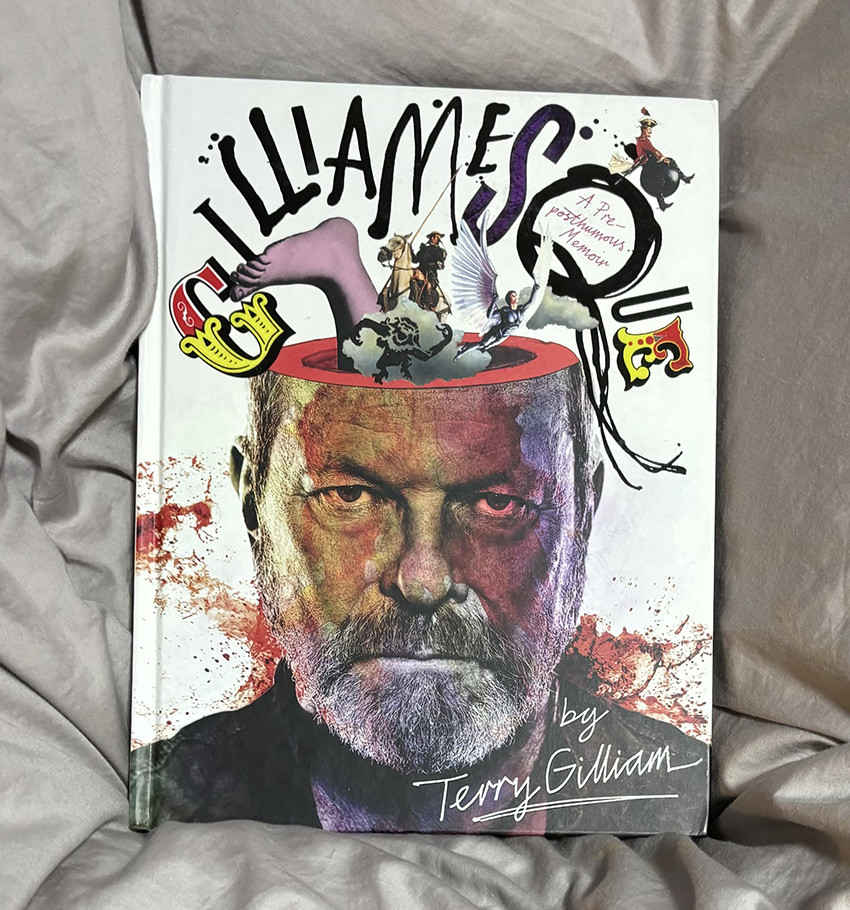

ところで今回のザ・シネマにおける『12モンキーズ』の放送は、俳優ブルース・ウィリスの特集に連動したものだ。そこでおあつらえ向きに、テリー・ギリアムが彼についての称賛を2015年に出版した自伝“Gilliamesque: A Pre-posthumous Memoir”(日本未刊行)の文中にて触れているので採り上げたい。ウィリスの起用は彼がギリアムと仕事をしたがっていたことに端を発するが、ギリアムはギリアムで『ダイ・ハード』(1990)で彼が演じるマクレーン刑事が、妻に電話をしながら足の裏に刺さったガラスを抜く、タフガイが弱さを見せるシーンがお気に入りだったという。それが実際にウィリス会い、彼自身のアイディアによるものだと知ったことで、がぜん自作に出て欲しいとなったのだ。ギリアムはこう綴っている、

「私は“ブルースにはスーパースター性は必要ない”と提唱していた。彼には何も持たずに撮影に来てほしい俳優なのだ。そして『12モンキーズ』では、ジムを備えたトレーラーハウスをセットに持ち込むことで、かろうじてそれに応えてくれた。実際のパフォーマンスに関しては、彼は確かに見事な成果をあげてくれた。そしてコンドームのようなスーツを着させられることに、自身が何らかの抵抗を感じていたとしても、彼はそれを私に決して話すことはなかったんだ」

相変わらず人をおちょくったような書き振りだが、ウィリスが現役を退いた今となっては、ギリアムなりの愛に満ちた称揚が胸に沁みるのである。■

皮肉と自虐と攻撃性に満ちた内容で、読み手をグイグイと惹きつけ

皮肉と自虐と攻撃性に満ちた内容で、読み手をグイグイと惹きつけ

『12モンキーズ』© 1995 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.