COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2015.08.03

サービス精神に溢れた究極の脱走映画〜『脱走特急』〜

戦争映画というジャンルの中でも、傑作率が非常に高いカテゴリーがいくつかある。よく言われるのが「“潜水艦モノ”にハズレ無し」。『眼下の敵』(1957年)、『Uボート』(1981年)、『U-571』(2000年)といった第二次世界大戦を舞台にした映画だけでなく、『レッド・オクトーバーを追え』(1990年)や『クリムゾン・タイド』(1995年)、『K-19』(2002年)のような現代劇でも潜水艦モノは傑作揃いだ。潜水艦という限定された空間で、登場人物も限定される潜水艦モノは、“密室劇”としてサスペンスフルな展開が作りやすく、その辺りがハズレの少ない映画となりやすい土壌となっているのであろう。また前述の『眼下の敵』や『Uボート』のようなジャンルを代表する大傑作によって、このカテゴリーの作品のフォーマットがある程度完成形となっていることも大きな要因であると思われる。 そして“脱走モノ”というカテゴリーもまた、戦争映画というジャンルの中では傑作率が高いカテゴリーとなっている。潜水艦モノとはまったく真逆で、バラエティ豊かな大量の登場人物と、まったく制約の無い完全なオープンフィールドで物語が進む脱走モノは、自由度が非常に高いことでともすれば難易度は上がることが想定される。しかし潜水艦モノと同じように、このカテゴリーの先達にして最高峰となる『大脱走』(1963年)という存在によって、脱走モノのフォーマットが完成してしまっていることもあり、後続の類似作品はそのフォーマットをなぞることでハズレの無い作品が成立しやすくなっているのだ。 しかし後続の作品群の中でも傑作とされる作品は、『大脱走』をなぞりながらも、差別化を図るために様々な蛇足(と言ったら失礼だが)を加えている。『脱走山脈』(1968年)は脱走するのが人だけではなく、動物園で殺処分されそうだった象と共にスイスを目指す映画であったし、収容所内で飛行機を作って脱出を図る実話を基に制作された『空中大脱走』(1971年)、『勝利への脱出』(1980年)は“脱走”にサッカーを組み合わせるというウルトラCを成功させた痛快作だった(『大脱走』フォロワーではないが、日本では黒澤明が脚本を担当した『暁の脱走』(1950年)や、正式には脱走モノではないが勝新太郎の人気シリーズ『兵隊やくざ 大脱走』(1966年)という作品もあった)。 斯様に傑作映画を生み出している脱走モノというカテゴリーの中で、実は『大脱走』と並び称すべき大傑作が存在しているのをご存じであろうか。それがこの『脱走特急』なのである。 第二次世界大戦の真っ最中の1943年。破竹の勢いでヨーロッパを席巻したナチスドイツとイタリアは、アメリカの参戦によって徐々に劣勢に立たされていた。そんなとき、アメリカ空軍パイロットのライアン大佐はイタリア軍によって撃墜され、捕虜収容所に送り込まれる。この収容所に収容されている捕虜はフィンチャム少佐率いるイギリス陸軍ばかりであったが、ライアンは捕虜の中で最も階級が高いこともあって捕虜収容所のリーダーとなる。この収容所から脱走することに執念を燃やすフィンチャムと、イタリアは遠からず降伏することを予見するライアンは対立するが、その頃連合軍のイタリア上陸に戦線が崩壊してついにイタリアが降伏する。一夜にして警備兵たちはいなくなったが、代わりにドイツ軍がやってくることを察知し、捕虜たちは全員で脱出を図る。しかしドイツ軍に補足され、捕虜たちは貨物列車に乗せられてドイツ本国に移送されることになるが、ライアンたちは隙をみて列車を奪うことに成功。中立国のスイスに向けて列車を走らせていくが…。 4,400万ドル(現価では3億ドル以上)という当時としてはあり得ない巨費を投入したエリザベス・テイラーの『クレオパトラ』(1963年)の影響で経営危機にあった20世紀フォックス社が、まだ経営が健全であることを証明するために会社の意地だけで大規模な予算を投じて制作された本作。そんな大作の主人公ライアン大佐に抜擢されたのは、歌手のフランク・シナトラだ。シナトラは本業が歌手とは思えないほど堂々たる演技で、『第三の男』『ライアンの娘』の名優トレヴァー・ハワードと渡り合っている(ちなみにハワードは実際にイギリス軍落下傘兵としてイタリア戦線に従軍し戦功十字章を受けている)。他にも『荒野の七人』のブラッド・デクスター、ジョシュ・ブローリンの父で『カプリコン1』のジェームズ・ブローリン、『ナイトライダー』のエドワード・マルヘア、『007サンダーボール作戦』のアドルフォ・チェリなどが出演し、映画に厚みを与えている。 また本作で唯一の女性出演者であるラファエラ・カラは、胸元が深く開いた開襟シャツとタイトスカート姿で縛られたままベッドに横になって身悶えたり、なまめかしくストッキングを履きかえるシーンなど、サービス精神満タンで、本作を観た思春期の小中学生に多大なるインパクトを与えている(こういうサービスは『大脱走』には無い)。 さらに本作が『大脱走』を凌駕していると言っても過言でない点は、怒涛の戦闘シーン。脱走モノは、ともすれば戦争映画でありながら戦闘シーンは省略傾向になりがちであるが、本作はその点においてもサービス満点だ。 特に、スイスに向かって特急列車で脱出をはかる主人公たちに対して、3機のメッサーシュミットBf108戦闘機(ホンモノ!!)が空から攻撃を繰り返し、数百人のドイツ兵を乗せた軍用列車が追いまくり、仲間たちを逃がすために激しい銃撃戦が展開されるクライマックスは必見。ドイツ軍の猛攻によって一人また一人と仲間を失いながらも、スイスに向かって脱出をはかる手に汗握る展開は、脱走モノというともすれば地味になりがちなカテゴリーの映画としては特筆に値するほどのサービス精神に溢れている。戦後20年が経った段階で制作された映画ではあるが、装備品などもよく整っておりマニアも納得の出来栄えだ。 またイタリア軍から始まって、ドイツ国防軍、ゲシュタポ、武装親衛隊と、敵のレベルもクリア難易度の高い敵へとエスカレートしていくという流れも素晴らしく、ステージクリア系のアドベンチャー映画としての体裁もしっかりと整っている点も素晴らしい。 さらにこの手の痛快娯楽映画としてはあり得ない、ある意味『大脱走』以来の定番を覆す衝撃的なラストも必見。シナトラ自身はこのラストに納得をしていなかったらしく、改変を求めていたようだが、このラストこそが本作を凡百の脱走モノとは一線を画する大傑作たらしめている名シーンなのだ(このシーンでのシナトラとハワードの演技はアカデミー賞ものだ)。 脱走モノとしての定番をしっかりとおさえ、さらに戦争映画のあらゆる要素をぶち込んだ脱走映画の究極系がこの『脱走特急』なのである。■ Motion Picture © 1965 Twentieth Century Fox Film Corporation and P‐R Productions. Renewed 1993 Twentieth Century Fox Film Corporation and P‐R Productions. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2015.07.24

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年8月】うず潮

死の運命に弄ばれる若者たちを描いた『ファイナル・デスティネーション』の続編となる本作。前作を見ていなくてもご安心を。どっぷりとハマれます! ウキウキ気分で車で旅行に出かけたキンバリーとその友人たち。ハイウェイの入り口で信号待ちしていたキンバリーの脳内に、ハイウェイで起こる悲惨な大事故の生々しい映像が映し出されてしまうのです。我に返ったキンバリーは、事故を防ごうとハイウェイの入り口を車で封鎖。クラクションと怒号が飛び交う中、キンバリーの目の前で大事故が発生。本当は死ぬはずだった皆様から感謝されるキンバリー。しかし、彼らの身に仕組まれたかのような死の恐怖が降りかかるのです。 ドミノ倒しのようなキッカケで始まる死の予感、唐突に訪れるショッキングシーン…時間を忘れて思わず見入ってしまうこの映画。あまりの人気でシリーズ化されてます!ザ・シネマでは、第3弾の『ファイナル・デッドコースター』、第4弾の『ファイナル・デッドサーキット』も合わせて放送します。続けて見ると面白さ倍増! ©MMIII NEW LINE PRODUCTIONS,INC.ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2015.07.20

プレップファッションとギャル語が満載!!みんながノーテンキでいられた時代のカルト映画『クルーレス』。

1995年に全米公開され、"ハイスクール・ロリータ"とも言われたファンシーなファッションとメイク、連発されるギャル用語、そして、主人公のブルジョワ女子高生、シェールの一見ノーテンキに見えて実は知的でイノセントなキャラクターが受けて、今でも少女たちの間でカルトムービーとして君臨する『クルーレス』。その根強い人気は、日本公開後にVHSが発売された後も、繰り返しDVDがリリースされ、公開後10年が経った2005年には"コレクターズエディション"と題する特典付きDVDが再度発売されたことでも明らかだ。何がそんなに受けるのか? まずは、ファッション。ビバリーヒルズの高校に通うシェールと親友のディオンヌが通学服として愛用している必須アイテムは、トラッドをガーリーにアレンジした'90's風プレップスタイル。冒頭で登場するタータンチェックのミニスカスーツを始め、女子高生たちが劇中で着るチェックの柄はシェールの7種類を始めトータルで実に53種類。また、シェールが散らかったワードローブの中から探し出そうとするお気に入りのシャツは、1961年にアメリカ西海岸で開業以来、複合セレクトショップとして人気の"フレッド・シーガル"でゲットしたもの。その日本一号店が、ようやく今年4月、東京の代官山にオープンしたのは記憶に新しい。また、男友達とドライブ中に喧嘩して、危険エリアのサン・バレーに置き去りにされる時にシェールが着ているのは、ボディコンシャスの権化、アズディン・アライアの赤いミニドレスだったり、狙いを定めたイケメン男子と初デートに出かける時に彼女が選ぶのは、カルバン・クラインの白いボディコンミニだったりと、表情はまだ子供なのに服は男の視線を刺激しまくり。そんな娘を見たパパが、「下着みたいだ」と怒るのも無理はない。この映画に"ロリータ"と形容詞が付く理由は、そんなところに起因するのだ。因みに、衣装デザインを担当しているのは、25歳のヒロインが17歳の女子高生に化けて高校に潜入する『25年目のキス』(99)や、同じ高校の同窓生たちが13年ぶりに再会する『アメリカン・パイパイパイ!完結編 俺たちの同騒会』(12)等、キャンパスルックのパイオニア、モナ・メイ。服好きで映画好きの女子たちの間ではレジェンドなデザイナーだ。 連発されるギャル語にも耳をそばだてよう。言葉は生きもの。時代の空気を映す鏡だ。今でもハリウッド映画やドラマでよく耳にする「whatever(どうでもいいじゃん)」や、「totally~(超なになに)」、「as if(サイテー~)」等々は、日本の女子高生用語としても転用できそうなフレーズだ。その場合は、シェールのように少しダレ気味に、相手を小馬鹿にする感じが必要だろう。また、お互いのパパとママが再婚し、2人が離婚した今も交流を続けている血が繋がらない兄のようなジョシュのことを、シェールが「ex-stepbrother(元・義兄)」なんて表現しているのも、アメリカの離婚事情の現れ。重ねて、言葉は生きもの。社会情勢の変化に伴い形を変えて当たり前なのだ。 シェールたちが学校で義務付けられているカリキュラムの中に、堂々と"ディベート"が組み込まれているのも、討論を重んじるアメリカならでは。ある日、国の移民政策に対して反対か賛成かを議論し合う授業で、シェールが賛成する理由を「パパが開くパーティにもっとたくさん人が呼べると楽しい。故に、移民も大歓迎」と発表してどん引きされるのだが、ロジックはどうであれ、反対意見と対決する姿勢こそが大事なわけだ。 監督と脚本を担当しているエイミー・ヘッカリングは、南カリフォルニアにある高校を舞台に、ロスト・ヴァージンを目指す女子高生の奮戦ぶりを描いた出世作『初体験 リッジモント・ハイ』(82)以来、不倫の末に産まれた赤ちゃん目線で母親や大人たちの騒動を眺める『ベイビー・トーク』(89)と、その赤ちゃんに妹ができる続編『リトルダイナマイツ★ベイビー・トークTOO』(90)、そして、年上の大学教授と不倫する女子大生に恋してしまう一途な男子学生の苦闘を綴る『恋は負けない』(00)等、愚かだけれど憎めない人々のささやかな物語を紡ぎ続け、今に至っている。ヘッカリング作品が時代や国境を超えて愛され続ける理由は、ファッションやカルチャーだけではない。難しい事は抜きにして楽しみ、時に懐かしみ、思い入れられるテーマが各々の作品のベースにあるからだ。それは、映画の公開後、『初体験 リッジモント・ハイ』『クルーレス』『ベイビー・トーク』の3作が次々とTVシリーズ化され、アメリカ国内のみならず全世界に拡散されていったことでも証明されている。 そして、『クルーレス』の世界観は、その後、シェールに負けず劣らずノーテンキなハイスクールギャルがハーバード大学に乗り込む大ヒット作『キューティ・ブロンド』(01)や、シェールたちの立ち位置をニューヨークのキャリアガールに置き換えた『セックス・アンド・ザ・シティ』(08)、さらに、ヘッカリング自身がエピソードの一部を監督したTVシリーズ『ゴシップガール』(12)にも引き継がれている。 偶然だが、シェール役の候補者の1人には、後に『キューティ・ブロンド』でブレイクするリース・ウィザースプーンがいたし、ライバルにはやはりブレイク前のアンジェリーナ・ジョリーやグウィネス・パルトロウ等、未来の大器がひしめいていた。そんな強者たちを押し退け、シェール役をゲットしたのがアリシア・シルバーストーンだ。15歳で映画デビュー後、18歳の時に出演した『クルーレス』でティーンエイジスターのトップに躍り出た彼女の、大人びたルックスと甘えた声のギャップは男女を問わず虜にし、一躍時代のアイコンにジャンプアップ。業界人としてもクレバーだったアリシアは直後、自ら製作プロ"ファースト・キス"を成立し、当時個性派俳優として注目され始めていたベネチオ・デル・トロを共演者に迎えた『エクセス・バケッジ シュガーに気持ち』(97)をプロデュースする等、活動の場を広げる。 しかし、9.11後、テーマ選びもバジェットに於いても守勢に回ったハリウッドに、アリシア等女優プロデューサーの出番は減り、かつて、エイミー・ヘッカリングが監督した、あのノーテンキなコメディ自体の需要が減ってしまったのは、実に嘆かわしいことだ。かつて、メディアの取材に応えて、「心が澱むから暗い話には興味がない」と明言したヘッカリングと、彼女の意図を汲み取ってお馬鹿だけど憎めない女子高生を好演したアリシアが、久々にコラボする機会を待ち焦がれているのは、何もファッションチェックに忙しい女子高生ばかりじゃない。夢見る男子だったオジサンたちだって、あの頃の自分に戻って泣き笑いしたいに違いないのだ。■ COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.07.17

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年8月】キャロル

「ロード・オブ・ザ・リング」のヴィゴ・モーテンセン主演、ナチス政権下の葛藤を描くヒューマンドラマ。 ベルリンの大学で教鞭をとるジョンは、ノイローゼ気味の妻に代わって家事と二人の子供たちの育児、そして母の介護に追われる日々。精神科医であり親友であるユダヤ人のモーリスと過ごす時間が唯一の息抜きだった。これといった主張も特徴もなく無難に生きてきたジョンだったが、昔書いた小説をヒトラーに気に入られたことをきっかけにナチ党に入党。そのことに愕然とするモーリスとの関係に亀裂が入る一方で、ジョンは教え子で愛人だったアンと再婚したり、出世し教授になったりと、これまでになく順調な人生を歩み始める。ナチ党のユダヤ人迫害が増していることを日々肌で感じているモーリスは決死の思いでジョンに助けを求めるのだが、ジョンは事態を深刻に受け止めず、自力で何とかしろと突き放す。数年後、いよいよ戦況が激化するなか強制収容所の実態を知ったジョンは、音信不通となったモーリスの行方を追うのだが・・・。 この映画は、ナチスを批判する勇者でもユダヤ人を救うヒーローでもない、自分の安全のために無難な選択をして時代に流されていく、真面目で誠実な一般市民の姿を描いています。どうしてユダヤ人の親友がいるのにナチ党に入ったの?なぜ親友を助けてあげようとしなかったの?と、ジョンのとった行動は理解しがたく、ただ流されていく姿に共感できないと感じる人は私を含め多いでしょう。しかし、「もしもジョンが自分だったら・・・?」そう置きかえると矛盾を感じてしまうところがこの映画を“面白くなく”しており、実はミソなのではないかと思うのです。「入党すれば昇進できて生活が安定する。それに社会的地位も上がる」「最近はユダヤ人への風当たりが強い。でも(モーリスは)裕福だし何とかなるだろう」と考えたジョンや、「これだけ沢山の人が支持している人気の政党なのだから大丈夫に決まってるじゃない」と深く考えない若者アン。ナチスの黎明期では、迫害の現実や変貌を遂げようとしている一国の未来の姿に恐怖するのは一部の有識者のみで、大半の一般市民がジョンやアンと同じだったのではないでしょうか。今の日本に置き換えると、そう他人事にも思えません。ちょっと痛いところ突かれた感じが、この映画を“面白くない”と感じさせる後味の悪さであり、本当の面白さのような気がするのです。 © 2007 Good Films Ltd.

-

COLUMN/コラム2015.07.11

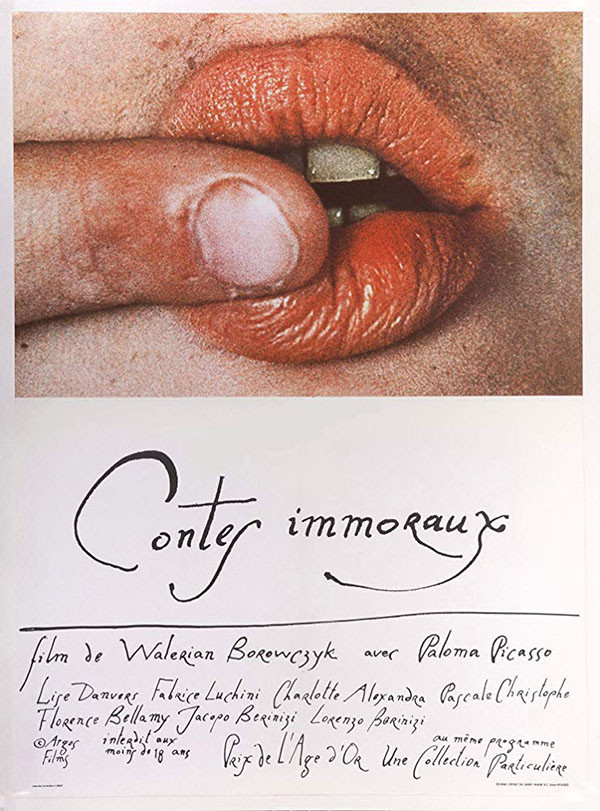

ある検閲官の懺悔〜『インモラル物語』〜

ワタクシ、ザ・シネマ中の人です。どうしてもこの作品については自分で書きたかったため、プロのライターさんに執筆をお願いしているこの神聖な場にまで、しゃしゃり出てきてしまいました。 こんな商売やってる人間ではありますがワタクシ、家に映画のポスター類はたったの1枚しか貼ってません。映画のスチール写真がいっぱい手に入る立場なので、役得で、そういうのを安いIKEAのフォトフレームに入れて壁中に飾りまくる、という、ちょっと一般の方には真似のできないインテリア・コーディネイトができちゃいますんで(イヤらしい自慢話でスイヤセンねぇ)、市販のポスターは要らんのです。ただ1枚の例外、それが『インモラル物語』のものでして、それぐらい心酔しとる作品なのであります。 この映画を作ったのは、Walerian Borowczykというポーランド人の監督です。Wikiによると「ワレリアン・ボロズウィック」、過去に出たDVDでは「ワレリアン・ボロウズウィック」、「ヴァレリアン・ボロヴツィク」などと不統一にカタカナ表記されてきましたが、我がザ・シネマでは、原音に近い「ヴァレリアン・ボロフチック」と表記することにしました。今後これで定着させていきたいです。よろしくお願いします。 ザックリ言ってエロ映画の人です。ラス・メイヤーとか、ティント・ブラスとか、カトリーヌ・ブレイヤとか、ポルノと映画の境界線上にいるような映像監督っていますよね。そっち系の人です(我ながら乱暴なレッテル貼り…)。 もちろん、上記の銘々がそれぞれ確固たる作家性とか個性とかを持ってる。ではこのヴァレリアン・ボロフチック監督ならではの味とは何か?それが一番効率よくわかるのが今回放送する代表作『インモラル物語』なんですな。なんとなれば本作、オムニバスだからです。ショーケース的に全部が詰まってるんで。 まずオープニング・クレジット。黒背景に白のセリフ体フォントで文字が書かれ、それが細い罫線で囲まれているデザイン。シンプルだけどカッコいい!絵画を学んできた人だけにセンスある!この洗練されたデザインは各話のタイトルとしても出てきます(他作でも)。そしてオープニング・クレジット最後=本編直前に、「いかに愛が心地よくとも、愛の多様な形の方がはるかに心地よいーーラ・ロシュフーコー」という箴言の引用が入って、いよいよ4つの“愛の多様な形”を描いていく本編の幕が上がるのであります。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第1話は「満潮」。20歳の男子が、16歳の従姉妹を連れてチャリで海へと出かけます。男子は命令調で支配的なタイプ。女子はとことん従順タイプ。2人とも線が細くて色白な、似ている従兄妹同士。その日、空は曇天、波は荒れ模様。男の方はM-37デニムハット風の帽子に、パーカーにジーンズにHUNTER風ゴム長という出で立ちで、女子の方は黒ビキニの水着の上から透け感のあるリネンのチュニックを羽織って、チャリで出かけていきます。2人ともオシャレですなぁ。可愛らしいカップル。 あえて衣装について詳述したのは、まったく時代を感じさせないベーシックなスタイルだから。いま見てもちっとも色褪せてなくて、流行を超越してる。女子は髪型・眉型ナチュラルだしスッピンなので時代を感じさせる手がかりはほとんど無く、今年の映画だと言っても通用するぐらいですが、実は1974年製作なのです。幼さを残すヌードが忘れがたい、ソバカスも可愛い16歳従姉妹役のこの若い女優さんも、今は50を軽く超すオバチャンのはずですが、その2015年現在の姿をまるで想像できない。不思議な不朽感を持った映画です。劣化してない。 この従兄妹同士2人が海辺に着きまして、断崖絶壁がそそり立つひと気の無い岩陰で2人きりになり、何をするのかと言えば、「いとこ同士は鴨の味」なぞと申しますけれど、まぁ、その手のことですわ。満潮になるその一瞬のタイミングに合わせて、男子が従姉妹に“お口でイカせてもらおう”という、しょうもないことを試みるのです。年の近い若い親戚男女2人による、秘めやかなセクシャル・チャレンジであります。 お話の中身は、以上です。話は有って無きようなもの。あとは、チャリのペダルを漕ぐほどに増す海の気配、やがて目の前に一気に開ける海岸、草がなびく砂丘を駆け下り、海藻の付着した岩場を踏み越え、コケて足を切って血を流したりしながらも、断崖絶壁の真下までたどり着き、そこで男子はジーンズのポケットから潮汐表を取り出して時間を調べ、満潮時の波打ち際MAXギリギリに2人して寝転んで、男子はジーンズのチャックを下ろし、そしてついに、従姉妹は、横たえた全身に波をかぶって口内に塩味を感じながら、従兄弟に“お口でご奉仕”を始める、という、ただそれだけのエピソードなのです。 そこにはドラマも何もないんですけど、これを、とことん美しく描き上げようというのが、ヴァレリアン・ボロフチックという監督の味。監督・脚本だけでなく、編集も手がけているんですけど、ドン引きのロングショットや、身体のセクシーな部位に寄った極端なクローズアップが頻繁に差し挟まれるのが、この監督の特徴です。第1話の場合ですと、従姉妹の唇の異常なまでのアップが何度も何度も入ってきます。唇の縦ジワ、薄い色のホクロやソバカス、薄っすら生える可愛らしい産毛=女子ヒゲ、舌のザラザラ感や舌裏のなんとも卑猥な構造までも、監督は執拗に撮り続け、デカデカと全画面に映し出します。 ワタクシが唯一の例外として部屋に飾っているポスターは、この、従姉妹の唇のどアップという絵柄でして、これは本作を象徴するメイン・ヴィジュアルでもあるのです。 美しい。美しすぎるエロであります。時は90年代。VHSでの初見時、ワタクシは大学生。AVは山ほど見ておりました。自慢じゃないが童貞でもありませんでした。しかし、エロとは、性とは、これほどまでに美しい営みだったのか!ということを知らずに二十歳過ぎまで生きてきちゃってたのです。なんたる無知!エロは美しかったのであります!なんたる衝撃! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第2話は「哲学者テレーズ」。舞台は19世紀末。宗教的に厳格な家庭の子女テレーズは、厳しい母親に外出を咎められ、物置部屋=お仕置き部屋に閉じ込められますが、そこで見つけてしまったカビ臭い古書が、フランス革命期(劇中の時点からさらに100年以上前)に流行った作者不明の有名なエロ小説『女哲学者テレーズ』。ページを繰るごとにあらわれる100年前の猥褻な挿絵に興奮した彼女は、密室なのをいいことに、ひとりHに夢中になる、という、これまたストーリーなど有って無きがごときエピソードであります。でも、いいんです。それ求めてないし。 この第2話は、とりわけヴァレリアン・ボロフチックらしさ全開のエピソードになっています。「宗教的に禁圧しても抑えきれない女性の自然な性欲」ということが割とよくテーマとして取り上げられるボロフチック作品。代表作『罪物語』(1975年)とか『修道女の悶え』(1977年)なんかはまさにそのテーマを膨らませドラマ性を持たせた作品と言えます。テーマ的に、いかにも“らしい”のが本エピソードなのです。 それと、ボロフチックさんは監督・脚本・編集だけに飽き足らず、さらに美術まで手がけているワンマンぶりなのですが、ヴィジュアル面の趣味こだわりもハッキリしてる人でして、特にこのエピソードにはボロフチック流プロダクション・デザインが横溢していて趣味性全開。お仕置き物置にある、薄っすらチリの積もったような、19世紀末ヴィクトリアン調の古道具の数々の、なんとも味のあるレトロ趣味に、見ている方も思わずウットリです。 第1話で見られた極端なクローズアップも健在で、本エピソードでは、部屋にかけられた古いエッチングの肖像画(万札の諭吉みたいな絵)が、どアップのインサートカットで時折映し出されます。プライバシーで守られるべき個人の性的な秘め事をジッと見つめる他者視線、という禁忌感を出そうとしてるのでしょうか?それとも、取り澄ました顔したこの肖像画の人物たちも、生前は性的な営みに励んでいたんだ、人間みんな同じだ、と言いたいのか? とにかくこの「肖像画や彫像がインサートでアップで入ってくる」という演出も、ボロフチック映画の顕著な特徴です。 さて、古道具や古い肖像画のアップを短切に切り返しながら、キャメラはやがて、この物置部屋に漂っている、かすかなホコリ臭さカビ臭さまでをも撮らえていきます。これなんかもボロフチック映画の持つたまらない魅力ですな。先にもあげた代表作『罪物語』(1975年)や、『邪淫の館・獣人』(1975年)などでも見ることができますが、「ホコリ美」とでも造語を作って呼びたくなるような独特の空気感。枯れ感。それは、ハリウッド映画ではもちろん、イギリス、フランスあたりのヨーロッパ映画でさえお目にかかったことのない、本物のヨーロッパ感です。強いて言えばヴィスコンティやベルトルッチといったイタリア勢の描く“西洋の没落”感にはちょっとは近いかもしれませんが、あれらはゴージャスすぎて「ホコリ美」じゃありませんからやっぱり別モノです。もっと蒼枯としていてホコリの漂う、そして、そのホコリさえも美しいと思わせるような、本物のヨーロッパの枯れ感なのです。 同じ中欧ということで強引に十把一絡げに扱うつもりは毛頭ないのですが、たとえば、チェコの、シュヴァンクマイエルやカレル・ゼマンのアニメーションにある、あるいは『闇のバイブル 聖少女の詩』や『カルパテ城の謎』といったチェコ怪奇ファンタジー映画にある、あの独特のレトロな美。あれに近いものがあって、あの感じから幻想風味を抜いてヒストリカル&リアリスティック風味を足したような感じの映像表現なのです。 そんな空気感に包まれて、ひとり息を弾ませ指遊びに耽るいけないテレーズ嬢。テレーズを演じるシャルロット・アレクサンドラは、女流エロ監督カトリーヌ・ブレイヤの『本当に若い娘』(1976年)でもヒロインを演じているポチャリ姫。彼女の豊満な真っ白いプニョンプニョンな肌が、カビ臭い、ホコリ臭い、乾いた室内で次第にピンク色に上気していき、汗ばんでいきます。ホコリ臭さに体臭がまじったにおいを確かに嗅いだような錯覚を、映画を見ていて禁じえません。 美しい。美しすぎるエロであります。ただ女のオナニーを描いただけの、物語性のまったくないお話なんですが、いいんです。それを求めてはいけない。美を求めてください。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第3話以降をこの調子で紹介していくには紙幅が尽きてしまいましたので、最後にイヤらしい自慢話をもう一発。前述の、性的な身体部位に寄ったクローズアップの頻繁な挿入、というボロフチック流演出ですが、この演出において監督がいちばんアップにしたがるのは、実は女性のヘアなんです。この映画、ヘアがどアップで映る映る!で、ここからが自慢話なんですが、立場上、ワタクシ、ノーモザイクで字幕も入っていない、業界用語で言う“白素材”という状態でこの映画を見る立場なワケです。そこからモザイクをかけたり字幕を入れたりするのが仕事ですからね。ということでノーモザイクで見ちゃいました!いいのでしょうか?良い仕事に就いたもんだ。 美しい。美しすぎるヘアなのであります。モザイクから解き放たれた陰毛は、モジャモジャと萌えいづる生のたくましさを感じさせます。性=生の営みを描く映画として、この、萌えるようなヘアをアップで映すということには、ちゃんとした意味がある。 そのヘアにモザイクをかけないと、いちおうテレビですので、現在の日本国ではそのまま放送はできませんから、強烈な冒涜感と罪悪感に苛まれながらも、泣く泣く仕事としてモザイクをかけたのであります。検閲官の苦悩であります。 この映画、美しすぎるエロだと評しました。つまり、それっていうのはとりもなおさずアートということに他なりません。かつて、16世紀、ミケランジェロの作品の股間を葉っぱで隠そうという“イチジクの葉運動”という馬鹿げたムーブメントがありました。19世紀、マネの裸婦画「オランピア」がサロン・ド・パリでナンセンスな批判の対象になりました。攻撃する側はいつの世も「有害だ」と言って叩くワケですが、叩く側と叩かれる側と、どちらの側が人類の文明にとって有害な/有益な存在か、歴史の出すファイナル・アンサーはたいがいの場合、決まっとるのです。検閲官は常に歴史の敗者です。 ヴァレリアン・ボロフチック監督の作品は歴史ものが多い。本作も第1話は現代ですが、第2話は1890年、第3話1610年、第4話1498年と、様々な時代を舞台にしています。いつの時代も人間存在は性的欲望に悶えている、ということがボロフチック監督の一大テーマであり、さらに作品によっては、「それを抑圧しようとするヒステリックな勢力と、抑圧されまいとする人間の自由な性欲」といういつの世にも通じる対立構造を描いてもいます(本作なら第2話と4話)。 …抑圧したくてしてるんじゃないんですけどねぇ。仕事なんです勘弁してください。ボロフチック監督、スンマセン!いつかワタクシの方が間違っていたと、歴史の審判が下ると覚悟しとります。■ "CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films

-

COLUMN/コラム2015.07.06

フランスの気鋭監督が創出した“立てこもり活劇”の醍醐味~『スズメバチ』

本作が2002年の秋に日本公開された際に、ポスターやチラシに添えられたキャッチコピーは今でもよく覚えている。「12000発喰らえ」。しかし謳い文句通りの“ド派手なドンパチ”を期待して劇場に足を運んだ観客は、実際に本編を目の当たりにして面食らったのではないか。何せ序盤の約30分、これといった見せ場がほとんどない。観客を退屈させないための“方程式”に則った昨今のハリウッド・アクションや、本家のハリウッド以上にハリウッド的な娯楽性に富んだヨーロッパ・コープ製のフレンチ・アクションに慣れ親しんだ映画ファンは、本作のいささか冗長で無愛想にも映る導入部に焦れったさを感じるかもしれない。 正直なところ決して洗練されたタッチの導入部ではないが、作り手の狙いははっきりしている。「荒野の七人」のテーマ曲を口笛とアカペラで奏でながら、練りに練った犯罪計画を実行に移そうとしている若い窃盗犯グループ。人身売買、武器密輸などの凶悪犯罪を繰り返してきたアルバニア・マフィアのボスを、物々しい装甲車で護送しているフランス警察の特殊部隊。そして職場に向かおうとしている元消防士のしがない中年警備員。7月14日のパリ祭を背景に、そんな見ず知らずの登場人物たちが偶然にも“ある場所”に集結していく過程が描かれる。そう、この映画は冒頭30分を長々と費やして、アクション映画を形成する重要な要素のひとつであるシチュエーション=状況設定を組み立てているのだ。その30分を乗りきった観客には、ご褒美として中盤以降に怒濤のシークエンスが待っている。 その“ある場所”とは、ストラスブールの工業地帯にたたずむ黒い外壁の巨大な倉庫だ。ここに忍び込んだ窃盗犯グループは、前述の中年男ともうひとりの若い警備員を拘束し、大量のノートパソコンを強奪してトンズラしようともくろんでいる。ところが時同じくしてストラスブール近郊の別地点で、ボスを奪還しようとするマフィアの武装軍団が特殊部隊の護送車を襲撃。からくも生き延びた女性中尉リボリと数名の部下は、まだ窃盗犯グループがとどまっている倉庫に一時避難する。倉庫はあれよあれよという間に武装マフィアに包囲され、外界への連絡手段を断たれたリボリに残された道はただひとつ。その倉庫に身を潜めたまま窃盗犯や警備員たちと力を合わせ、軍隊並みの重装備を誇るマフィアを迎え撃つことだ。 言わば、これは倉庫を“砦”に見立てた伝統的な“立てこもり型”のアクション映画である。逃げるという選択肢を奪われた登場人物が、閉塞した限定空間に籠城して必死の抵抗を試みる。孤立無援にして、圧倒的な多勢に無勢。まともに闘ったら絶対に勝ち目はない。ゆえに登場人物がすべきことは敵の侵入を“防ぐ”ことであり、そこにヒリヒリするような極限状況のスリルが生まれる。スカッとした爽快さ&豪快さを売りにしたアクション大作とは真逆の、首を真綿で締められるがごときマゾヒスティックな緊張感。生き抜くためには命知らずの度胸や腕っぷしの強さよりも、ひたすら忍耐力と臨機応変の対応力が求められる。そこに立てこもり活劇の醍醐味がある。 このジャンルの代表作というと、ジョン・カーペンター監督の『要塞警察』(76)とその原点であるハワード・ホークス監督の西部劇『リオ・ブラボー』(59)がすぐさま思い浮かぶ。とりわけこの映画と『要塞警察』の類似性は誰の目にも明らかだ。しかしながら本作には「このシチュエーションの活劇が撮りたかった!」という作り手の並々ならぬ意欲が全編にみなぎっており、パクリや二番煎じと誹る向きはどこにもいないだろう。浮ついたギャグや、二丁拳銃などのアクロバティックな描写は一切ない。その代わりに戦闘中の登場人物が残りの弾薬数を確認したり、状況がじわじわと切羽詰まっていくプロセスをリアルに見せる工夫が随所に盛り込まれ、本格的な立てこもり活劇に仕上がっている。 『スズメバチ』というタイトルも言い得て妙だ(原題は『Nid de guêpes(スズメバチの巣)』)。目の部分が不気味に赤く光る暗視ゴーグルを装着した武装マフィアが、暗闇の中からうようよと無数にわき出ては、容赦なく倉庫に群がってくるイメージは、まさしくスズメバチを想起させる。生憎、筆者はその筋には詳しくないが、銃器の演出にもそうとうこだわりがあるのだろう。立てこもる側の登場人物にはそれぞれのキャラクターの個性に合わせてショットガン、カービン銃、自動小銃といった新旧織り交ぜた武器を持たせ、武装マフィアはサイレンサー付きの銃でひたひたと攻め入ってくる。撃ち抜かれた壁の銃痕の穴から光が差し込むというガン・アクション映画には定番のショットにも、“スズメバチの巣”のヴィジュアル化を意識した美学が宿っている。ちなみに監督は本作の成功がきっかけでハリウッドに招かれ、ブルース・ウィリス主演の『ホステージ』(05)を発表し、最近では「マイウェイ」の共作者として名高いポップスター、クロード・フランソワの伝記映画『最後のマイ・ウェイ』(12)を手がけたフローラン・エミリオ・シリ。『スズメバチ』は彼の長編第2作であり、本邦初登場作品である。 「ここを突破されたらヤバい!」というギリギリの切迫感が少々物足りず、クライマックスへのなだれ込み方が大味になってしまったことなど難点はいくつか見受けられるが、『TAXi』(97~07)シリーズで名を馳せた某俳優が演じるキャラクターが早々に戦闘不能に陥ったり、誰が最後まで生き残るのかは予測不可能。「12000発喰らえ」のキャッチコピーに引かれた観客の期待にも応えるであろう“フレンチ立てこもりアクション”のカタルシスを、ぜひ堪能してほしい。■ © 2002 - CINEMANE FILMS - CARRERE GROUP - PATHE IMAGE PRODUCTION - FRANCE 2 CINEMA

-

COLUMN/コラム2015.06.27

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年7月】にしこ

ヒゲボーボーで酒瓶を持っているキアヌや、映画祭で激太りしているキアヌを見て落胆する日々をお過ごしの皆様に朗報です。(主に女性の皆様)ザ・シネマに7月。満を持して私たちがトキメきに胸を焦がした超絶かっこいいキアヌが帰ってきます。そう!『スピード』放送いたします!! この作品でキアヌが問答無用のハリウッドスターになった事は周知の事実ですが、あと2人、この作品はスターダムに押し上げています。1人は監督のヤン・デ・ボン。もう1人は今やキアヌ以上のスターですがサンドラ・ブロックです。 ヤン・デ・ボンは「ダイ・ハード」や「ブラック・レイン」、「リーサル・ウェポン3」や「レッド・オクトーバーを追え!」など、ザ・シネマをご覧頂いている皆様にはお馴染みの大大大ヒットアクション映画の撮影監督を務めたアクションを知り尽くした男。撮影現場で一番偉い!?と言われる撮影監督を長年務めてきた彼が初監督として選んだのがこの『スピード』だったわけです。 高層ビルのエレベーターに爆破犯から脅迫電話が入るも、SWATチームの活躍で事態は収束。しかし犯人はその事を恨みに思い、今度は路線バスに爆発を仕掛ける。時速80キロ以下になると爆発する路線バス。人質となったバスの乗客を1人でも下ろしても爆発させる、バスを止める事も許されず…エレベーターのテロを見事に解決したSWAT隊員のジャック(キアヌ・リーヴス)に爆破犯ハワード(デニス・ホッパー)からの挑戦状が叩きつけられる・・・ というシンプルなストーリーではありますが、アクションを知るつくした男、ヤン・デ・ボン。1分と観客をほっとさせないくすぐる仕掛けをいたるところに埋め込んでいます。さらに特筆すべきはこの映画のアクションの「手作り」感。急ブレーキに横転しそうになるバスを乗客の全体重を使って防いだり、可動式の板に寝っころがったキアヌが時速80キロ以上で走るバスの下に入り込んだりと、まぁ「がっはっは」と声を出して爽快感を表現したくなる様な素晴らしい手作りアクションが満載なのです!!観る者のツボをつきまくるアクション演出。ありがとうございます。 もう1人の主役。この作品を最高に魅力的にしているヒロインのサンドラ・ブロック。彼女はアクシデントで運転手が運転不能になってしまったバスを、行きがかり上運転する事になった免停中のアニーを演じていますが、素晴らしい!「なんで私がこんな目に!」とかか弱い事は一切言いません。かといって冷静すぎるのでもなく、等身大の女の子らしいパニクりが実にチャーミングで、さらに温かいユーモアで主人公のジャックを励まし、乗客たちをなだめ、とにかく「超・一生懸命」にバスを運転します。この一生懸命さが最高です。みんな彼女を好きならずにはいられない。サンディ最高、ありがとう。 キアヌですが、あのナイーヴさで出来た彼が、血気盛んなロス市警のSWAT隊員なんて・・・大丈夫かしら・・・という気持ちと共にこの映画を観に劇場に足を運んだファンの方も多かったと思いますが、なんのなんの!!これ以上ないハマリ役ではないですか!ちょっと大根ぽい(ごくごく個人的意見です)ところもまたこの不器用そうなジャックという役にぴったり。長髪のイメージが強かった彼にクルーカットをさせた人に、未だに感謝の念が止まりません。ありがとうございます。レンタルビデオ屋さんで、等身大のキアヌの宣伝用スタンディーをもらって、ベッドの横に飾って寝ていた自分とも再会する事が出来ました。 私にとっていろいろなありがとうが詰まった映画であり、さらにアクション映画史上の名作としても名高い本作。まだ見てない皆様、ラッキーです。本物のアクション映画を見逃すところでした。ふぅ。既にご覧になった皆様も、何度見ても同じところでドキドキハラハラできる事請け合いです!!絶対に見逃してはいけない1本です!!ありがとうございます!! © 1994 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2015.06.20

『チャッピー』の監督、南アが輩出した若き天才ニール・ブロムカンプが20代で放った衝撃作〜『第9地区』〜

1982年、南アフリカのヨハネスブルグ上空に、巨大な宇宙船が出現した。宇宙船の中にいたのは、難民化した大量のエイリアンたちであった。エイリアンたちはその外見から「エビ」という蔑称を付けられ、人間との反発による衝突を防ぐため、地上にある隔離地区「第9地区」へと移住させられる。そして「第9地区」の管理は、半官半民の巨大企業MNU(Multi-Nation United)に委託されることとなった。 それから28年後、エビたちが「第9地区」で増殖し続け、またナイジェリアン・ギャングが跋扈する治安の悪化に危機感を感じたMNUは、エビたちをさらに劣悪な環境である「第10地区」に移住させることを計画。そのためには「第9地区」に住むエイリアンたちから移住に合意する契約書にサインをもらう必要が生じた。その担当には、MNUのエイリアン対策課の職員で、MNU幹部の娘を妻としながらも凡庸な能力のために出世できないヴィカスが選ばれた。 ヴィカスはMNUの特殊部隊と共に「第9地区」に向かい、半ば強制的にエイリアンたちから移住合意書にサインをさせていく。その際、エビのクリストファーの家で見付けた液体を、不注意から浴びてしまったヴィカス。直後からヴィカスの身体に変化が現れ、MNUはヴィカスを研究の対象として扱い、様々な人体実験に強制的に参加させられることになる……。 『第9地区』は、前述の南アフリカのパブリックイメージを全部ぶち込んで、さらに我々があまり知らない南アフリカの現実と塩分濃度高めの男気で味付けし、極上のアクションで煮込んだ超絶傑作映画だ。 本作は、監督のニール・ブロムカンプの長編デビュー作。ブロムカンプは南アフリカのヨハネスブルグ生まれの現在35歳(『第9地区』撮影時は29歳)。高校生の時に、後に本作の主人公ヴィカスを演じることになるシャールト・コプリーと出会う。ブロムカンプの才能に惚れこんだコプリーは、高校を卒業したブロムカンプとともに制作会社を立ち上げ、ブロムカンプは3Dアニメーターとして映画業界で働き始めた。『ダークエンジェル』などのテレビシリーズでCGを担当するなどしてキャリアを積み上げたブロムカンプは、同時に自社で複数の短編映画を制作。中でも『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』は、まさに『第9地区』の原点と言える作品であり、巨大宇宙船、エイリアン、特殊部隊、パワーローダーといった『第9地区』の重要要素が登場するだけでなく、モキュメンタリースタイルの撮影・編集方法もすでにここで確立している(『第9地区』でヴィカスを演じたコプリーが、『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』では特殊部隊側として出演している)。そもそもこの『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』のコンセプトは、1966年に6万人以上の黒人が住んでいたケープタウン近郊の「第6地区」において、アパルトヘイト政策による強制移住させられた事件にヒントを作られている。 そんなブロムカンプの才能に気付いたのはコプリーだけでなく、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのピーター・ジャクソンもブロムカンプの溢れる才能に惚れこんだ。ピージャクは長編映画を一本も撮ったことのないこの20代の若者を、総製作費100億円以上の大作SF映画の監督に抜擢する。マイクロソフトがXbox用ゲームとして発売し、全世界で3,000万本以上のセールスを記録している大ヒットゲーム『HALO』の実写映画化である。 2006年に発表され、ピージャクが製作総指揮をつとめるビッグプロジェクトだったが、予算、利益の分配だけでなく、まったくの新人監督であるブロムカンプをこのような大作の監督に起用するという人事についてもマイクロソフト側との交渉が難航。2009年1月には、このプロジェクト自体が消滅することが発表された。 しかしピージャクとブロムガンプは『HALO』のために準備したリソースやチーム体制を、そのまま解散するようなことはしなかった。ブロムガンプがかねてから構想していた『アライブ・イン・ヨハネスブルグ』の長編映画化、『第9地区』の実現に向けて、企画をスタートさせたのだった(ブロムガンプ自身は『HALO』の映画化には今でも前向きなコメントを出している)。 完成した『第9地区』は、実に恐るべき映画となっている。主人公ヴィカスの身に何かが起こったことだけが分かるインタビューで構成される序盤、人間とエイリアンが共存する異常な世界観、エイリアンと共生するナイジェリア人ギャング団など、オープニングからグイグイと物語に引き込まれていく。そしてヴィカスの身体に変化が起きてからは、政府、MNU、警察、市民、ギャングという南アフリカのすべてが自分を付けねらう中で、最後の選択として「第9地区」に逃れたヴィカスの孤独。そしてエイリアンの武器を手に入れてからはジェットコースターのような超展開で怒涛のクライマックスに向けて突き進む。 本作にはブロムガンプとコプリーが、南アフリカ出身ではあるが本質的にはよそ者であるアングロ・アフリカン(アフリカ中南部に住む、英語を第一言語とする白人系民族)である影響が大きい。国家の主権を黒人に戻したことにより、出身地が自身の国家でないというアイデンティティ喪失と、それでいながら抗らい難い故郷アフリカへの望郷の念が映画の所々に強く感じられるのだ。これは舞台は違えど、ブロムカンプの長編2作目『エリジウム』でも顕著に表れていたし、ローデシア(現ジンバブエ)出身の傭兵が主人公であるレオナルド・ディカプリオ主演作『ブラッド・ダイヤモンド』なども同じ流れで語れる作品だ。 またブロムガンプの作品に共通するのが、本人の意思とは無関係に悪意ある行動を取っていた人間が、否応なく巻き込まれた状況の中で、土壇場で男気溢れる正しい選択をしてカタルシスを最高潮に高める点。これもやはり前述の『ブラッド・ダイヤモンド』や、デンゼル・ワシントン主演の『デンジャラス・ラン』、古典傭兵映画『ワイルド・ギース』といったアフリカを舞台にした秀作群に共通するし、ブロムガンプ最新作の『チャッピー』では、南アフリカ人ラッパーのNINJAが演じたチンピラのニンジャが、最後の最後で見せる行動にもはっきりとにみられる。ブロムガンプの映画からは、環境が悪人を作り、状況で悪人は変わることが出来るという性善説的な思いが多分に伝わってくる。 そしてブロムガンプ映画には、共通して激しい銃撃アクションが見所となっている点も注目。南アフリカはアパルトヘイト体制維持のために発展したアフリカで最も進んだ軍事組織を持つ国家であり、アフリカ各地での非正規戦を多く戦った経験豊富な軍人を多く抱える国だ。さらにアパルトヘイト終了後の軍縮によって失業した特殊部隊員らによって、「エグゼクティブ・アウトカムズ」のような世界最大級の民間軍事会社(傭兵会社)が設立されたり、6,000社以上の警備会社に元軍人を中心に4万人以上が勤務するなど、独自の発展を遂げた民間の軍事組織を持つ国だ(「エグゼクティブ・アウトカムズ」社は国家を転覆させるほどの力を持ったため、後に南アフリカ政府によって強制的に解体させられた)。また本作には南アフリカの銃器メーカーデネル社ヴェクター小火器事業部が開発した銃器が大量に登場。マニアを唸らせている。 ブロムガンプ渾身の『第9地区』は30億円の制作費で作られ、最終的に世界で210億円の興行収入を獲得する常識外れのメガヒット作となった。知名度のある俳優も出ておらず、登場人物はクセがあり、残酷描写や文化の違いから違和感を感じる点もあるという、少々取っつきづらい作品ではある。しかし観始めてしまえば、110分が一瞬で過ぎ去っていくこと請け合い。そして観たら語らずにはいられない作品である。■ © District 9 Ltd.

-

COLUMN/コラム2015.06.13

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年7月】おふとん

ザ・シネマで5ヵ月連続でお届けしている永遠の妖精オードリー・ヘプバーン特集。3ヵ月目は『昼下がりの情事』をお届けします。 本作ではプレイボーイの大人の男性に恋をしてしまい、一生懸命背伸びしてなんとか振り向かせようとするオードリーが本当にキュート!白ミンクのコート、20人の元カレ、男との同棲…全部ウソだけど子供だって思われたくないもん!くるくる変わる表情から目が離せません。 8月以降も『パリの恋人』『麗しのサブリナ』などオードリーの魅力あふれる作品を放送しますのでお見逃しなく! LOVE IN THE AFTERNOON © 1957 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. AND WARNER BROS., INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2015.06.12

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年7月】うず潮

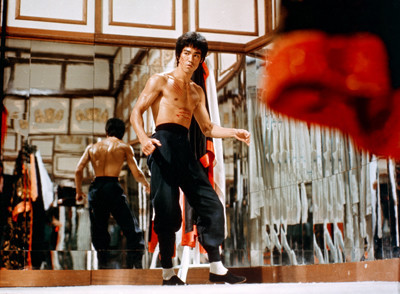

映画ファンなら一度は見た事あるはず!あのキレッキレのブルース・リーカンフーを堪能できる「燃えよドラゴン」がザ・シネマに7月登場!ブルース・リーが繰り出す技のスピードは、今見ても尋常じゃありません!彼のスピードに合わせるべく、格闘シーンの緊張感がフィルムから伝わってまいります。ボスキャラとの死闘を繰り広げる鏡のシーンは、瞬き厳禁でございます!そして、あの名言が出るシーンは、弟子に蹴りの指導をするシーンです。お聞き漏らしなく!この映画のもうひとつの楽しみは、彼の意思を受け継いだ、カンフー映画に欠かせないあのスターたちがチョイ役で出演していること。何人知っていますか?検索せずにここは、若き日の初々しい彼らの表情と共に映画を見て再確認してみては!さらにザ・シネマでは、ジェイソン・ステイサム、スティーブン・セガール、アーノルド・シュワルツェネッガー、ジャッキー・チェンなど人気アクションスターの作品を毎日夜9時に放送します!お楽しみに! © 1994 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.