COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2014.09.03

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年9月】うず潮

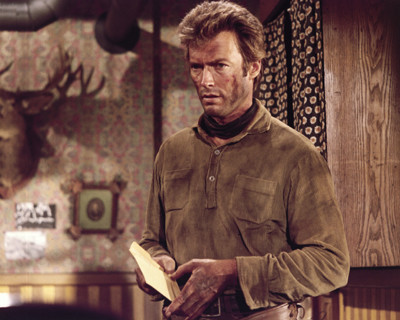

マカロニ・ウエスタンの大スターとなったクリント・イーストウッドが帰国後、ハリウッドに復帰した第1作。冤罪で私刑された復讐に燃える男を、持ち前のニヒルな無表情で熱演した西部劇。牛追いをするクリント・イーストウッドが川を渡っていたところ、謎な男たちに、一方的に襲われ縛り首に。たまたま通りかかった連邦保安官に救われ、判事によって冤罪を認められたクリント・イーストウッドは、元保安官という前歴を買われ町の保安官に任命される。そこから自分を縛り首にした男たちを追い詰める、無表情のクリント・イーストウッドの復讐劇は必見です! HANG 'EM HIGH ©1968 ROSE FREEMAN REVOCABLE TRUST AND LEONARD FREEMAN TRUST. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.09.01

2014年9月のシネマ・ソムリエ

■9月7日『ジェーン・エア』過去に何度も映像化、舞台化されてきたシャーロット・ブロンテの名作小説が原作。意思の強い孤児ジェーンと、ある秘密を抱えた貴族ロチェスターの愛の行方を綴る。監督は『闇の列車、光の旅』の日系米国人C・J・フクナガ。英国的な陰鬱さに満ちた田園や荒野でロケを行い、屋敷内の場面にもゴシックムードを漂わせた演出は見事。幸薄いヒロイン役がはまるM・ワシコウスカの可憐な魅力に目が釘付け! M・ファスベンダー、J・デンチという盤石の配役が実現し、一級の文芸ロマンに仕上がった。 ■9月21日『メタルヘッド』 事故で最愛の母親を亡くし、郊外の住宅街で希望なき日々を送る少年TJ。そんな彼の家に正体不明の長髪男ヘッシャーが住みつき、傍若無人の行動を繰り返していく。S・サッサー監督の型破りな長編デビュー作。人気俳優J・ゴードン=レビットが悪魔や堕天使を連想させるヘッシャーに扮し、共演のN・ポートマンが製作を兼任した。謎の怪人ヘッシャーの“荒療治”が、喪失の痛みを負った少年とその家族を再生させていく物語が、実にユニークで刺激的。観る者の心を震わす寓話的なドラマである。 『ジェーン・エア』© RUBY FILMS (JANE EYRE) LTD./THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2011. 『メタルヘッド』© 2010 Hesher Productions, LLC.

-

COLUMN/コラム2014.08.21

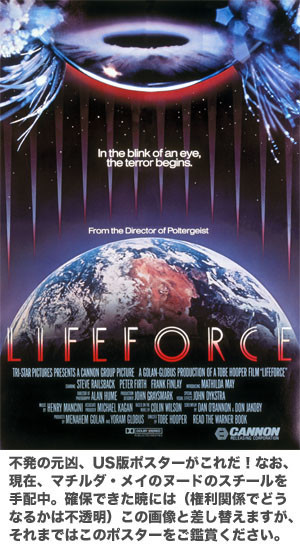

『スペースバンパイア』〜マチルダ・メイのまばゆい全裸と英国風SF怪奇映画へのいざない!

ハレー彗星探査に向かった米英共同の探索船チャーチル号が宇宙を往く映像に、ヘンリー・マンシーニ作曲の豪快なテーマが高らかに鳴り響き、それを観ているだけで思わず気分が高揚してくる。そしてハレー彗星と共に現れた謎の巨大宇宙船(原作では80㎞超だとか。映画版ではそれ以上か!)の外観はまるで精子のよう。その開口部から侵入していくと女性器を彷彿させるような襞が見えるし、更に侵入してゆくと蝙蝠に似たようなエイリアンの死骸が多数漂い、しかも炭化している。更にその深奥には、人間と同じ姿をした女一人、男性二人が全裸状態で透明カプセルに入れられていた(原作では、女二人、男一人だった)。 ここで登場する全裸の女(役名は、スペースガール)に扮するのがフランス出身のマチルダ・メイ。後にセザール賞新人賞を受賞した『ふくろうの叫び』(87)をはじめ、『ネイキッド・タンゴ』(90)、『コレット・水瓶座の女』(91)、『おっぱいとお月さま』(94)等で国際的に活躍し、シンガーソングライターとしてCDも発表する才媛だが、やはり極めつけは『スペバン』なのだ。 欧州宇宙研究センターに収容された彼女が覚醒してからは、魔性の女を見るように見惚れっぱなし。丸みをおびたおっぱい、キュッとくびれた腰、均整のとれた肢体……なんともそそらせるような肢体を惜しげもなくさらし、男たちを魅了しては精気を吸い取り、センター内を歩き回る。あの艶めかしい視線にちょっと厚めのセクシーな下唇、そしてむしゃぶりつきたくなるような白い柔肌の躰で迫られたら、もうどうなってもいいと思うのは自滅の理か(?)……ウ~ン、たまらないっす。なっ、なんか変態じみたSFホラー映画のように思えてくるが、決してそんなことはない。彼女がひび割れたガラスが多数散乱する上を裸足で平然と歩く姿にも、思わずゾクゾクッとするし……やはり少々変態っぽい描写に心がうずく。 ある一定の時間内に他者から精気を吸収しないと、飢餓の果てに炭化死するらしい(このあたりも吸血鬼っぽい表現だろうか)。巨大な宇宙船内で干からびて死んでいた蝙蝠型エイリアンの残骸は、この全裸3人に精気を吸い取られたのか、或いは飢餓の果てに干からびて死んだものと解釈できる。 吸血鬼映画の吸血行為(咬みつき行為)はセックスのメタファーだが、その変種である本作の吸精鬼にも、相手を虜にするほどの妖しげな目力と接吻する口から精気を吸い取る様は、まさにセックスのメタファーそのもの。そのあたりはしっかと受け継がれている。 しかも女吸精鬼に精気を吸い取られた者が一気に痩せこけてミイラ化するあたりの特殊効果にも、それがうかがえると思う。今観れば造り物感はあるがとても素晴らしいエフェクツで、前向きな解釈(フォロー)をするなら、セックスにとり憑かれた者たちの行く末、すなわち骨と皮同然の屍人形になるたとえか。 主人公はチャーチル号のカールセン船長で、『ヘルター・スケルター』(76)でチャールズ・マンソンを、『エド・ゲイン』(00)で猟奇殺人鬼ゲインを怪演した個性派俳優スティーヴ・レイルズバック。マチルダ・メイ扮する女吸精鬼の恐ろしさを感じ取ったカールセンは、チャーチル号もろとも焼き尽くそうとしたが、そう上手くはいかなかった。 カールセンは、吸精鬼3人が地球に連れてこられて復活したとは露知らず、乗り込んだ脱出ポッドがテキサス州で発見されて助けられる。テキサスはレイルズバックだけでなく、監督トビー・フーパーの出身地でもあり、監督の出世作『悪魔のいけにえ』(73)の忌わしき舞台でもある。ファンなら思わずニヤリとするところだが、本作の主舞台は、あくまで怪奇映画の本場イギリスだ。撮影もイギリスのパインウッド・スタジオで、撮影カメラマンも英国製怪奇映画を数多く製作してきたアミカス・プロの『テラー博士の恐怖』(64)や『呪われた墓』(73)、ハマー・フィルムの『吸血鬼の接吻』(63)を手がけてきた名手アラン・ヒューム。レイルズバック以外の主要俳優のほとんどが、イギリス出身の舞台経験豊富な俳優陣で固めている。このテのジャンルに敏感な方なら、どことなくアメリカ製ホラーとは異質な空気をすぐに感じ取ったはず。 マチルダ・メイのあまりにあけっぴろげな全裸も淫らだったが、SFスリラー映画の雰囲気を醸し出しながらも、女吸精鬼がボディスナッチ(肉体強奪)するあたりから英国製怪奇映画らしい、いかがわしさが強くなる。とりわけカールセンが精神病患者を入れておく独居房で、精神病院のアームストロング院長を詰問しはじめるシークエンスが見もの。アームストロングに扮するのは、渋さが光る禿げ頭のパトリック・スチュアート(まだ『新スター・トレック』でジャン・リュック・ピカード艦長を演じる2年前だ!)。カールセンは、アームストロングの声が突然女吸精鬼(マチルダ)の声に変わったことで動揺し、その姿も彼女の姿にダブッて見えはじめ、思わず彼女の瞳に魅せられてゆく。あげくにアームストロングにブチューッと接吻! はたから見れば、まさに男同士のキスなわけ(笑)。ただし、101分の劇場公開版ではこの接吻部分はカットされているが、116分のディレクターズカット版では観ることができる(さて今回はどちらを放送?)。でもこの部分がある無しで、作品の魅力が大きく変わることはないので安心を(ただ筆者としては大好きな場面なものでして)。 『スペバン』は、全裸のセクシー美女、死を研究する博士、陰湿な精神科病院などが絡んで、終いにはスケールがどんどん膨らんで、暗く沈んだ怪奇ムードが強くなってくる。吸血鬼退治をするかのような意味深な「鉄の十字剣」を登場させたり、カールセンと女吸精鬼が対峙する舞台が「教会の地下室」であるとか、まるでSFの形を借りた英国製怪奇映画を踏襲しているかのよう。 しかもクライマックスのロンドンでは、吸精鬼になったゾンビのような人間が溢れだし、次々と人間に襲いかかっては精気を吸い取り、無数の青白い精気が渦巻きながら宙を流れ出し、宇宙に浮かぶ巨大宇宙船へとどんどん吸い込まれてゆく。死屍累々と化した惨状によりロンドンは混沌としていて、まさにこの世の終わりを告げている感じ。それを観て想起したのが、火星人の霊魂(残留思念)がロンドンを荒廃させる、ハマー・フィルムのSF怪奇映画『火星人地球大襲撃』(67)だった。 劇場公開時は、マチルダ・メイの全裸シーンとミイラ化してゆく特殊効果シーンばかりが取り沙汰されたが、次作『スペースインベーダー』(86)が古典SF『惑星アドベンチャー/スペース・モンスター襲来!』(53)のリメイクだったことを考えれば、ジャンル系映画のファンであるフーパーが本作で英国風怪奇映画をやりたかったことが見えてくる。 『スペバン』の後半部は原作小説と大きく異なり、恐怖を乗り超えたカールセンと、彼を待ち望んだ女吸精鬼の切ないラヴロマンス色をも盛り込んで、ただただ圧倒される結末を迎える。それはカールセンにとって複雑な感情が入り混じった、なんともいいようのないものだった。 フーパー監督に直接会った時、『スペバン』がアメリカでヒットしなかった要因の一つに、どんな映画なのかイメージしにくいアメリカ版ポスターにあったと言っていた。ストレートでクールな日本版のイラスト・ポスターを大変気に入っていて、自分のオフィスにそれを飾っていると語ってくれた。『スペバン』は一般的には評価されないかもしれないが、熱狂的なマニアを獲得したSF怪奇映画の傑作だと思う。■ LIFEFORCE © 1985 EASEDRAM LIMITED. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.08.11

【3ヶ月連続キューブリック特集その1】キューブリック、その究極の個人芸術〜『2001年宇宙の旅』『シャイニング』

1968年、人類がまだ月に到達していない時代。当時の最先端をいく科学理論を尽くし、宇宙開拓と惑星間航行が可能となった未来をリアルに視覚体験させた映画『2001年宇宙の旅』。人類の進化に影響を与えた謎のモノリス(石板)との遭遇や、地球外知的生命体の存在を示唆しながら、それらの謎を探査する宇宙船ディスカバリー号のミッションと、操縦する人工知能HAL9000が制御不能に陥っていくサスペンスを、壮大なスケールで展開させる。 製作から既に46年を迎え、映画としては古典の類に属する本作。だがその魅力は恒久的に映画ファンをとらえ、熱狂的な信者を今も絶やすことなく生み出している。人工知能が人間にもたらす可能性と危険性への言及や、そして人工知能が人間に反乱を起こすスリリングな展開など、設定年代から既に13年も過ぎながら、それでも「起こりうる将来」の迫真性と新鮮さをもって、今も観る者の眼前に立つのである。 しかし、そんな『2001年』の圧倒的な存在感をガッシリと支えているのは、本作が商業映画という立場にありながら、監督であるスタンリー・キューブリックの完全なる「個人芸術」となっている点だろう。スクリーンをキャンバスに、あるいは壁面に見立て、まるでピカソやミケランジェロが緻筆をふうるがごとく、荘厳なビジュアルアートを異能の天才監督は展開させているのである。 そのためにキューブリックは、絵筆ともいうべき撮影テクニックに労や手間を惜しまなかった。とりわけ顕著なのは、本作を経て飛躍的に進化したといわれる視覚効果の数々だろう。キューブリックは視覚効果に絡む撮影パートをすべて自分の統括下に置き、既存の特殊撮影技法を使わない方針のもと、このSF映画きっての超巨大キャンバスと対峙したのである。 そして本作の要となる「形而下」と「形而上」、つまり具象と抽象の両極の映像づくりを、先のアプローチで見事に果たしている。前者は「人類の夜明け」そして「木星使節」のチャプターにおける、類人猿が生息する有史以前の光景や、宇宙空間と宇宙船を捉えた未来図像で、それらは「ナショナル・ジオグラフィック」や科学雑誌に掲載されても違和感のいようなフォトリアルなイメージだ。 そして後者は「木星 そして無限の宇宙の彼方へ」のチャプターでの、ディスカバリー号の乗組員ボーマン(キア・デュリア)を未知の領域へといざなう光の回廊、すなわち[スターゲイト・コリドー]に代表される抽象映像である。 スターゲイト・コリドーのような抽象映像は「アブストラクト・シネマ」と呼ばれるもので、幾何学図形や非定形のイメージで画を構成した実験映画のムーブメントだ。1930年代にオスカー・フィッシンガーやレン・ライといった実験映像作家によって形成され、『2001年』が誕生する60年代には、美術表現の多様と共に大きく活性化した。この個人作家のパーソナルな取り組みによって発展を遂げた光学アートを、キューブリックは大規模の商業映画において成立させようと企図したのである。 かってディズニーが音楽の視覚化を標榜した長編アニメーション『ファンタジア』(40)を製作するために、アブストラクト・シネマの開祖であるオスカー・フィッシンガーに協力を求め、優れたアーティストのイマジネーションを商業映画に取り込もうとした(残念ながらフィッシンガーは途中でプロジェクトを降りる)。キューブリックもまた、スターゲイト・コリドーのシーンを作るためのリファレンスを実験映像作家に求めている。その結果、コンピュータ・アニメーションの分野で抽象映像を手がけてきた、ジョン・ホイットニー・シニアらの作品をヒントに創造が成されたのだ。 スターゲイト・コリドーのシーンを生み出したシステム「スリット・スキャン」は、そんなジョン・ホイットニー・シニアが発表した映像力学の考察レポート「視覚におけるブレの効果」に基づき、視覚効果スーパーバイザーとして本作に招かねた特撮監督のダグラス・トランブルが開発したものだ。カメラが前後に移動できる台の前に、上下左右にスライド可能なスリット(隙間)を設置し、被写体となる光をスリットごしに長時間露光撮影することで、奥行きと移動感のあるアブストラクトなイメージが生み出せるシステムである。だが1日にわずか1テイクしか撮れず、スターゲイト・コリドーのシーンは時間にして1〜2分に満たないにも関わらず、じつに半年もの製作期間を要している。 こうした緻密に細心を重ねた撮影へのこだわりは全般におよび、そのため『2001年宇宙の旅』は1966年の初めから暮れまでおよそ1年間は「人類の夜明け」などのライブアクションシーンを撮影し、そしてさらに1年と6ヶ月間、ポストプロダクションとして宇宙ショットの特殊効果に費やしている。つまり脚本執筆などの準備期間を含めない実製作期間だけでも、本作はじつに2年間以上もかかっているのだ。 キューブリックのこうした商業性や経済性を度外視した姿勢は、キャスティングにもあらわれている。その端的な例が『シャイニング』だ。 自作にあまりスターを起用しないキューブリックだが、本作にはジャック・ニコルソンという、ハリウッドを代表する名優が主演だ。キューブリックが幻に終わった史劇大作『ナポレオン』のナポレオン役にニコルソンを想定していたことが起用の近因だが、なにより前作『バリー・リンドン』の興行的失敗から、コマーシャリズムに気を配った作品をキューブリックは手がけなければならなかった。そのためにホラーという扇動的なジャンルに着手し、狂気を表情に湛えられる名優ニコルソンを自作に求めたのである。 だが実のところ、キューブリックの映画にスターが出ない最大の理由は、彼の創作への執拗なまでのこだわりから撮影期間が長くなり、必然的に人気のある多忙な役者は拘束できないからだ。案の定、キューブリックは『シャイニング』でニコルソンを1年間も拘束し、彼のフィルモグラフィに2年もの空白期を作っている。 同様のケースに『アイズ ワイド シャット』(99)の主演トム・クルーズの長期拘束がある。当時トムは『ミッション:インポッシブル』シリーズを展開するなど、俳優として最盛期ともいえる状況にあった。だがキューブリックはそんな彼を、およそ2年間近くも『アイズ ワイド シャット』の撮影で拘束しているのだ。そのためトムは1年と間の空かない自身のフィルモグラフィにおいて、なんと3年間もの空白期を生じさせているのである。 ニコルソンも『シャイニング』撮影当時は43歳。1975年の『カッコーの巣の上で』でアカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞し、押しも押されもせぬ名優としての地位を確立し、俳優として最も脂の乗った時期だ。劇中、ニコルソン演じるトランスがひたすらタイプし続けた「All work and no play makes Jack a dull boy.(勉強ばかりで遊ばない、ジャックは今におかしくなる)」というワードは、映画の中だけの恐怖を指し示したものとはいえないのである。 もちろん、トムもニコルソンもキューブリックに心酔しているからこそ、彼の作品に出演したのだろう。とはいえ、この経済効果の高いトップクラスの俳優を数年間も封じ込めてしまう効率の悪さは、映画界のバランスを考えると許容のレベルを超えている。この驚異もまた、表現欲求に忠実なあまり商業映画としてのバランスを欠く、キューブリックの個人芸術ぶりを象徴するエピソードといえるだろう。 話の腰を折って恐縮だが、筆者はこの『2001年』と、昨年公開されたスタジオジブリの劇場長編アニメーション『かぐや姫の物語』(13)が、なぜか寸分の狂いもなくぴったりと重なる。 どちらも月に存在する謎の英知に触れている点で同じだから? そんなロマンチックな理由ではない。ジブリは常に優れた興行成績を維持して自社経営が成り立ち、製作委員会方式でリスク分散をしないため、世界で数少ない「作家主義」の作品展開が図れるスタジオだ。巨匠・高畑勲の手による『かぐや姫の物語』は、監督の表現追求のために最新の技術を投入し、作画や動画に納得のいくまでチェックが重ねられ、商業映画としては破綻した製作体勢のもとに生み出されている(事実、製作の遅れから公開日が延期にもなった)。ジブリに利益をもたらすどころか圧迫さえもたらしかねない同作は、キューブリックが実践した「個人芸術」の轍を踏む身近なケースといえるだろう。 思えば高畑は前作『ホーホケキョ となりの山田くん』(99)で、セルアニメでは不可能な淡彩描写に挑み、ジブリアニメのデジタル製作体勢への移行を、表現へのあくなき執着でもって果たさせている。奇しくもその年、キューブリックは『アイズ ワイド シャット』を遺作に、スターゲイトの彼方へと旅立っている。個人芸術の継承という点においてキューブリックと高畑勲をシンクロさせる考えは、1999年のこの時点で布石が敷かれていたのかもしれない。 映画が「商品か、アートか?」と問われたとき、間違いなく後者だと断言できるキューブリック作品。ことに『2001年宇宙の旅』は、今の商業映画の製作システムではもはや成立させることのできない個人芸術の到達点であり、まさしく劇中のモノリスのごとく映画界に鎮座する驚愕のシンボルなのである。■ 『2001年宇宙の旅』© Turner Entertainment Company 『シャイニング』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.08.06

『ダウンタウン物語』『バーディ』〜普通とは「違った世界」を見せてくれる監督、アラン・パーカーによる、二つの映画

『小さな恋のメロディ』(71年)の原作・脚本者であるアラン・パーカーは、そんな大好きな監督だ。彼の作品にはいつも普通とは「違った世界」を見せられる思いがした。『ミッドナイト・エクスプレス』(78年)、『フェーム』(80年)、『バーディ』(84年)、『ミシシッピ・バーニング』(88年)、『ザ・コミットメンツ』(91年)とぼくの中で永遠不滅の大傑作が5本もある。思えば、彼の作品を一生かけて追いかけてきた。 このたびザシネマで、『ダウンタウン物語』と『バーディ』が放映されるという。それぞれの見どころを指摘しておこう。 『ダウンタウン物語』(76年)は、禁酒法時代のニューヨークのダウンタウンを舞台に2つのギャング団の抗争を描いたミュージカル映画だ。日本映画の大傑作『用心棒』(61年)のような話なのだ。ところが、出演しているのは全員13歳以下の子どもで、20世紀初頭のファッションに身を包んだ彼らがパイ投げマシンガンを乱射しギャングを演じている。公開当時14歳(撮影時13歳だった)のジョディ・フォスターが妖艶な歌姫を演じていて、話題になった。『アリスの恋』(74年)や『タクシードライバー』(76年)で子役として有名になったフォスターは、当時映画雑誌の花形だった。どこかの雑誌のインタビュ―記事で、愛読書を訊かれた彼女の答えは「ジャン=ポール・サルトルの『自由への道』」だった。1歳年上の筆者はあわてて、『水いらず』など、サルトルの実存主義小説の著作を読み出したのはいうまでもない。 ミュージカル映画的な側面もあるが、ミュージカル仕立てのナンバーはちと弱いと思う。『アニー』の「トゥモロー」のように、胸に迫らないのは事実である。とはいえ、銃撃戦もカーチェイスも、観客を飽きさせない凝った演出がなされており、学芸会的な芝居になりそうな内容を、ひたすらエンターテイメント性を持たせているのは好材料だ。 最後はみんなでパイ投げをする。これが両陣営入り乱れてのパイ投げ合戦で、ひたすら楽しい。大人を演じていた子どもたちは見る見るパイだらけになり、いつしか本来の子どもの笑顔に戻り、「仲良くなろう!」とストーリー的に大団円を迎える。これは、スタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情』(63年)のラスト、完成版からカットされたアメリカ合衆国国防総省の作戦室で行うパイ投げ(キューブリック監督の写真集にこの模様は取り上げられている)と非常に似ているのだ。キューブリック監督は、スニークプレビュー(覆面試写会)の観客の反応と、「これは喜劇(コメディ)ではなく、笑劇(ファース)だ」という理由でカットしたというが、背後にはジョン・F・ケネディ暗殺事件(63年11月22日)の影響もあるのだはないか。キューブリック監督はロンドン郊外のパインウッド撮影所を本拠地にしているが、『博士の異常な愛情』のラストのパイ投げの噂が、ロンドンで活躍するパーカー監督の耳に届いたとも十分に考えられるのだ。 『バーディ』(84年)は、カンヌ国際映画祭の審査員特別賞受賞作である、心に響く友情物語だ。公開当時大学を出たての筆者は、とある雑誌で御巣鷹山の日航機墜落事件を追っていて、完全に精神的な鬱病になり、主人公バーディ(マシュー・モディーン)とアル(ニコラス・ケイジ)のどちらにも共感して観ることができた。もちろん、傷をなめてくれるような、こういう友達がほしかったのである。 簡単に書くと、ウィリアム・ワートンの原作をもとに、ベトナム戦争のショックで精神科病院に入れられて、頑なに自らの幻想に心を閉ざしている青年バーディと、彼を立ち直らせようとする、同じくベトナム負傷兵の青年アルの心の交流を、鳥になることを夢見るバーディの幻想を交えて描いたヒューマンドラマである。 ピーター・ゲイブリエルによる音楽も素晴らしい。過去のアルバムに収録された既成曲が中心だが、的確に選び出された楽曲は全てのシーンで見事にフィットし、映像と一体になって観る者の心に迫ってくる。終盤、現実を逃避して鳥になったバーディが、自由に空を羽ばたく視点のショットはまさに圧巻。これは、最近では『海を飛ぶ夢』(04年)でも使われた演出手法だが、より必然性がある『バーディ』の方が遥かに印象的で胸に迫ってくる。 映画の基本イメージは、精神科病院の一室で、バーディに向かって話しかけるアルである。しかし、バーディの心にはアルの言葉は届かない。裸で部屋の隅に隠れ、ただ窓から空を見上げるだけ。苛立つアル。そうした出口の見えない現代のシーンの合間に、物語は一気に2人の過去へのフィードバックする。2人の出会いからベトナムへ向かうまでが丹念に描かれ、同時にベトナムで精神的に傷つくシーンまで丁寧に描かれる。このあいだのリッチー・バレンスの「ラ・バンバ」が彩るフィラデルフィアでの青春を謳歌する2人がすこぶる楽しい。巨乳の女の子に興味を持ち、そのおっぱいを触ることが目的なのだ、 鳥が大好きで、鳥とともに暮らし、自らも空を飛ぼうとし、鳥になることを夢想していたバーディは、本当に何を思っているのか。バーディの心を開かせることができないアルも、次第に追いつめられていく。 バーディとアルの叫びをとことん感じてほしい。ベトナムで傷ついた2人のやりきれない思いと閉塞感で観ている我々は心を痛めることになるが、自由に生きたいと願うバーディに共感し、バーディを正気に戻したいと願うアルにも共感できるはずだ。そして、人から必要とされる喜びも感じることができるだろう。ここまで誰かが誰かを想うことの尊さを素直に自分の中にとりいれて感動できる作品もめずらしいのだ。 だが、途中でバーディーがしでかす奇天烈な行動もクスッと笑えるので、暗いばかりの映画ではない。戦争という悲惨な現実と精神を病むという重いテーマを取り入れた作品なのに、観た後に爽やかな気持ちになれる、救いのある映画である。 2時間のドラマはもちろんスゴいが、それに輪をかけて深い余韻を残すラストシーンがすばらしい。バーディとアルの性格づけが違うのもいい。アルは「彼は俺の一部なんだ」というセリフにジーンとくれば、「何だ?」といい返すバーディ。それから畳みかけるような、全体的に重苦しい雰囲気を一掃するラストには唸った。もはや「やられた!」としかいいようのないラストなのだ。 まったく最後までお騒がせな鳥男(バ—ディ)である。■ © 1984 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.08.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年8月】キャロル

「犬LOVE」な映画かと思いきや、実はまじめなヒューマンドラマ。オーウェン・ウィルソン演じる主人公は、必ずしも思い通りに進まない日々の生活の中でも、常に自分と家族にとって幸せな選択をし続けます。周りからどんな風に見えても、自分が愛する家族を思って選んだ道であれば強くいれる。そんな前向きな姿に勇気づけられます。軽快で朗らかに描かれる本作は、仕事と家庭のバランスが崩れそうなとき「これでいいんだ」と前向きな気持ちになれる、おすすめの一本です。 © 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2014.08.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年8月】にしこ

夏といえばホラー。このお題にぴったりの1本。2003年に韓国で公開された『Mirror 鏡の中』のリメイク作です。じわじわと人の心の負の部分を冒してくるようなアジアン・ホラーのエッセンスはそのままに、主人公が謎を解いていく過程のスリリングな描写はハリウッド的という、なんともお得感のある出来。「24」シリーズのキーファー・サザーランドが「鏡」の謎に迫ります。 夜警のベンが巡回する事になったのは、数年前の大火事で廃墟になっている古いデパートの跡地。ただならぬ雰囲気のこの焼跡の地下で、廃墟には似つかわしくない美しく大きな鏡を見つけます。美しさに魅入られるベン。しかししばし後、突如強烈な痛みと幻覚に襲われ…その事件以来、彼だけでなく、愛する家族にも奇怪な現象が起こり始め、危機を感じたベンは鏡があった建物の火事について調べ始めます。そしてその建物はデパートになる以前、病院があった事、そしてその病院で恐ろしい出来事があった事を突き止める…という様な、ホラー映画を恐ろしくたらしめるエッセンス「病院跡地の廃墟」「過去の陰惨な事件」そして「鏡」という「ド定番!」がちりばめられておりますが、予定調和になっていないのは、「謎解きのハラハラ感」でぐいぐい引っ張っていく(もっと言ってしまえば、アクション的な要素もあり)演出の妙ではないかと思います!これまた予定調和でないラストもびっくりな、コスパの良い1本!お見逃しなく!! © 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

NEWS/ニュース2014.08.01

現代の侍 藤岡弘、氏が語る本物のアクションスター道とは!?

ミーンミーン(セミ)ただでさえ暑い夏。もう勘弁してほしい…今日の最高気温は36度。アイスより自分のほうが早く溶けるのではないかと危惧しています。でもみんな思い出してほしい!死ぬほど暑いときに食べる死ぬほど熱いカレーを!!噴出す汗、しびれる舌…そして、食べ終わったあとの、あの爽快感!! ガチ・アクション祭りはもうね、カレーなんです!あっついときの、あっついカレー!CGなんかに頼らない俳優たちの体を張った熱演は、暑苦しいほど!暑い夏をさらにアツくするんです!! ザ・シネマでは劇場新作『オール・ユー・ニード・イズ・キル』や『エクスペンダブル3』、『バトルフロント』との公開記念連動特集、24時間アクション編成、アクションスター総選挙など、夏をアツく盛り上げてきました。あー、こんな強い男たちに守られたいわ…謎の組織に誘拐されればトム・クルーズ来てくれんじゃねえかなー。謎の組織落ちてねぇかなー。強くて、イケメンで、渋くて、男らしい…もう海外移住かな。。 いやいや、あれ、ちょっと待てよ?! 日本には、あの漢がいる!唯一無二の!そう、あの漢!! 藤岡 弘、!!! 藤岡氏といえば、俳優にして武道家であり、ハリウッド映画でも活躍し海外からも尊敬される、まさに現代の侍!スタントを使わず自らアクションをこなすアクション俳優として映画界を牽引してきた「ガチ」の漢であります。 今回は、特番『藤岡弘、ガチ・アクションスター道』収録後、藤岡氏にガチに取材。現代の侍だからこそ語れるアクションスター道とは!?ここに、そのアツき魂のメッセージを余すことなく紹介いたします。 「己の肉体と精神を磨き続け、絶えず備える」 Q:本日の収録を終えられた感想をお聞かせください。 A:僕も日本の俳優として今までスタントを使わずアクションをやってきましたから、今日、世界の本物のアクションスターたちについて番組で語り、非常に共鳴する部分が多いと改めて再確認しましたね。本物を体得した上で、実践で魅せる、すなわち演じるのではなく、成りきる!その緊張感や緊迫感の中でしか生まれない映像があるんです。おかげで僕自身、満身創痍でね、まるでサイボーグですよ。生死を彷徨ったこともあります。そう思うと、本物のアクションスターとして絶えず挑戦し続けているアメリカの俳優さんには、共感する部分があると強く感じました。本物の映像を見せようとしている向こうのアクションスターたちの生き様が、僕はすごく好きです。日本の若手の俳優さんたちも、ああいう影響を是非受けてほしいなあ。 Q:アクションスターにとって一番必要な条件とは? A:絶えず己の肉体と精神を磨き続け、絶えず備えることです。修行だと思って自分を極限まで鍛え、訓練し続ける。アメリカの俳優も日常生活の中で、ジムで鍛えたり、馬に乗ったり、実弾射撃をしたりしている。普段から遊びながら訓練しているんですよ。私も海外に行くとまず実弾射撃をしますし、海に潜ったり飛び込んだり、滝業をしたり、山の幸を求めて山に登って山菜を取ったりね。楽しみながら肉体を強化しているんです。それから人間的魅力も必要ですね。国際的視点も歴史的視点も兼ね備えた上で、五感をフル回転させながら、人間とは何ぞや!?と考えていかなければならない。精神や生き様、心のうちにある内面的なものまでも、肉体と同時に鍛えていく。その両面を兼ね備えることが、魅力のあるアクションスターになるためには必要だと思っています。だから私も、実践し身に着けたものを映像に表すという、そういう意識を絶えず持ち続けていますし、この歳でも日々訓練を重ね、自宅の道場でもいつも訓練しています。 「武の訓練によって身についた型が、身体の中に入っている」 Q:ガチアクション総選挙のスターの方たちと藤岡さんの共通点はどこでしょうか。 A:やはり普段の生活から訓練しているところでしょうか。実は本物の銃って、ものすごく重いんですよ。たとえ空砲でも、実弾と同じで反動がある。あれを受け止めるためには、腰の構えと中心がとれた足のつっぱりが必要不可欠なんです。無かったら簡単に吹っ飛ばされる。特に機関銃なんかは連射で反動がすさまじい。それを彼らはあの年で持ち応えられるということは、かなり訓練をしているんだろうということが、僕は分かるわけです。あの歳でもちゃんと備えているんだということを見せられると、日本にいて同じ様な歳になることを考えた時、ちょっと不安になりますよね。でも僕は十分耐えられます。それはやっぱり普段、訓練しているからです。たとえば日本刀振るのも、あれだけの重さを片手で長時間振ることができるかどうか。まさかりを振っている様なものですよ。それに耐えられるのは、やっぱり体の中心を取る訓練をしているからなんですよ。うちには何本も真剣がありますけど、それぞれに個性がありますから、斬るものによって刀を変えるわけです。だから、それらをいつも自分の身近にあるものとして、刀を自分の手足のごとく体の一部になるように絶えず触ったりして、訓練を重ねています。サッカー選手がいつもボールを遊びの様に触っているのと同じ感じですよ。体の中には武の訓練が、型が入っているから、いざ何者かに襲われて何かされても、すぐ体が回転して体が左右に動いて対応できるようになっている。普段の訓練、若い時に積んだものはずっと身についていて、いざとなった時に戦えるってことですね。 Q:ご自身が好きな海外のアクションスターは? A:いやー、みんな好きだけど、でもやっぱりシルヴェスター・スタローンだね。あの歳でもいろいろな挑戦をし続けて、気迫や気力がすごい!ミッキー・ロークにしても、あの歳の方たちががんばっていると、年齢じゃなくて、人生に立ち向かう姿勢が重要なんじゃないかなと思うんですよ。日本だとなんとなく「おさまっていこう」という感じになってしまう人が多いんじゃないかと思うけどね、それも分かる部分はあります。でも立ち向かう挑戦的な気力やパワー、エネルギーを感じさせてくれる俳優さんがどんどん増えるといいなと願っています。 「若者よ、もっと雄雄しくなれ!戦闘モードの危機感を持て! 」 Q:日本だとアクション俳優はいても、アクションスターが育っていない様に思うのですが? A:今の芸能界には、もっと面白くもっと視野広く楽しませる映画を提供しよう!という姿勢が足りないのではないかな。芸術作品にのみ集中しすぎているのではないかと思います。僕はもっと色々なものがあっていいと思うんですよ。そういう事に夢を持つ若い俳優さんがどんどん挑戦したくなるような、夢に向かいたくなるような、そういう現場を見せてもらえれば、もっと多く若者が映画界を目指すんじゃないですかね。僕としては、魅力ある映像界をもう一回再現してもらいたい。いろんな映像があっていいんだからさ。僕はそういうものを絶対に失ってほしくないと思っています。 Q:なぜ若手の俳優はアクションをしなくなったと思いますか? A:やっぱり時代のせいなのかなぁ。日本という国はあまりにも平和すぎて、甘えられる環境がありすぎて、危機感を感じられない気がします。世界はそんな甘くないですよ。現実は容赦がなく、本当に厳しい。だから若者には、もっと雄雄しくなってほしい。戦闘モードの危機感を持ってほしい。そして今の社会情勢をもっと意識してほしいと思いますね。さらには、人生に立ち向かう姿勢を持てるように、刺激的な場がもっと多くなってほしい。あれもダメ、これもダメと規制や押さえつけばかりではなくて、もっと楽しく、自由に己の個性を発揮できるような、そういう場を与えてあげたい。僕としても、のびのびと自己挑戦の旅を与えられるような、そういう魅力あるシチュエーションをもっともっと作ってあげたい。 「あの時の失敗は今日、活きている」 Q:今まで「こういうことが辛かった」「今の時代だったらできないだろうが、こんな危険なことがあった」というエピソードは? A:ビルからビルへと飛び移ったり、カースタントでジャンプしたりスピンしたり、バイク事故で30m吹っ飛んだり、馬が自分の上を全速力で飛び越えていったりとかね…。馬の事故のときは、自分が転がっている真上を、馬が越えて行った時、風を感じた。あとちょっとで死んでいたなと思うことは何度もありますよ。そういう危機を何度も越えてきたのだから、自分は相当運がいいなと思っています。でも、それらは次なる挑戦の時に必ず役に立ちます。その危機体験を体が覚えているんですよ。あの時の失敗は今日、活きている。 Q:恐怖を乗り越えるにはどうしたらいいんですか。 A:僕は、失敗して、怪我して、そういった苦渋を越えて、強くなりましたね。自分の心を強くするために、やっぱり武道というのは最強です。自分を追いつめて、追いつめて心が強化されていくんです。 Q:今後の藤岡さんのビジョンはありますか? A:同じ目的と共通の価値を共有する者同士が、俳優・スタッフ・監督、制作団体がすべての枠を超えて集まって、ものを作る。そういう現場が欲しい。そして、日本人としての誇りを持って海外にも立ち向かいたい。さらに日本映画も復興してもらいたい。それが私の願いですね。 ■ ■ ■ ■ ■ 見よ、この熱量!! これぞ本物の証!!!独特の視点で語る熱いアクション談義に、取材会中も常に圧倒されっぱなし。邪念ばかりの私、藤岡氏の言葉ひとつひとつに背筋が正される思いでした。特番『藤岡弘、ガチ・アクションスター道』でも、アクション俳優の体の張ったアクションの魅力を余すことなく紹介!番組でもハリウッド・スターについて語る藤岡氏の熱きメッセージは必見です! オンエア情報はこちら!ぜひぜひお見逃しなく!■

-

COLUMN/コラム2014.07.19

“呪われた映画”から“映画史上必見の傑作”へと再評価された、あっと驚く奇想と深遠さに満ちたダーク・メルヘン『狩人の夜』

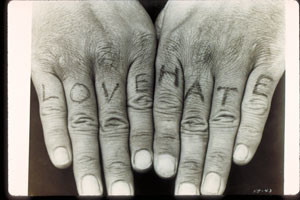

初公開当時にさんざんな不評を買い、全米各地で公開禁止にもなったというこの“呪われた映画”は、のちにフランソワ・トリュフォーらの一部の批評家、スティーヴン・キングらによって熱烈に再評価されたことで映画史の暗黒の彼方から引き戻され、1992年にはアメリカ議会図書館へのフィルムの永久保存を義務づけるアメリカ国立フィルム登録簿に選定された。すでに日本でもDVDがリリースされ、製作から半世紀以上が経った今も新たなファンを獲得し続けている。それでも、もし本作を未見の人に出くわしたら「観ないと人生の多大な損失ですよ!」などと幾分大げさに鑑賞を勧めずにいられない。 映画の前半は、ロバート・ミッチャム扮する稀代の悪役ハリー・パウエルの独壇場だ。このいかにもうさん臭いニセ宣教師はオープンカーに乗り、独り言を呟くように神と対話しながら獲物を物色している。行く先々で未亡人を手なずけ、金品をむしり取っては命を奪うシリアルキラー。良心の呵責など一切感じることなく平然と嘘をつき、猿芝居を連発する。しかも話術が巧みなうえに歌が得意で、他人に取り入るのが実にうまい。裏返せばこの映画は、そんな聖職者の仮面を被ったエゴイスティックな極悪犯罪者にあっさり騙される市井の人々の愚かさを、痛烈に風刺しているともとれる。やがてハリーが狙いを定めたのは、刑務所で同房になった死刑囚の男がどこかに隠した1万ドルの札束。ウェスト・ヴァージニア州の田舎町に暮らす男の未亡人を籠絡してマインドコントロールした揚げ句に殺害し、札束の隠し場所を知る幼い息子と娘の口を割ろうとする。 ハリーの悪役としてのユニークさは、その非情さや強欲さのみならず、さらなるふたつの特徴によって強烈に印象づけられる。まずこの怪人は、しょっちゅう牧歌的なメロディの賛美歌を口ずさんでいる。そしてもう一点は、右手の指に刻まれた“LOVE”と左手の“HATE”という刺青だ。ハリーが歌う「主の御手に頼る日は」という賛美歌は、コーエン兄弟の西部劇『トゥルー・グリット』にフィーチャーされていたし、両手の刺青はマーティン・スコセッシ監督の『ケープ・フィアー』などで繰り返し引用されてきた。ちなみに『狩人の夜』は賛美歌のほか民謡や子守歌が次々と挿入され、音楽映画かと錯覚するくらい“歌”が満ちあふれた作品でもある。 かくして前半、ブラックユーモアに満ちたエキセントリックな犯罪サスペンスのように展開していた映画は、中盤でがらっとトーンを一変させる。ついに命まで脅かされるようになった未亡人の子たち、幼い兄妹ジョンとパールが真夜中に逃亡し、ボートであてどない川下りを始めるや、神秘的なダーク・メルヘンに変貌していくのだ。オーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』やフリッツ・ラングの『扉の陰の秘密』などの撮影監督スタンリー・コルテスによるモノクロ映像は、川下りのシークエンスを影絵のように設計し、得も言われぬ悪夢的な幻想性を漂わせる。満天の星空。川辺で兄妹をそっと見つめるカエル、フクロウ、カメなどの動物たち。ディズニー映画のようにあからさまに作り物めいたこれらのギミックが、映画そのものをリアリズムとは遠くかけ離れたファンタジーへと変容させ、ドイツ表現主義からの影響を色濃く感じさせながら暗い魅惑を醸し出していく。しかもこの映画は、子供の目線に立った無垢な眼差しで撮られている。だからこそ観る者は、ベッドでなかなか寝つけなかったときに怖い絵本をめくった幼い頃の記憶を呼び覚まされ、否応なく魔術的な映像世界に引き込まれてしまう。実に大胆かつ奇抜で、不可思議な奥行きのある映画である。 そして終盤、いよいよ伝説の大女優リリアン・ギッシュの登場だ。大恐慌時代の不幸な孤児たちを引き取って世話しているギッシュ扮するクーパー婦人は、兄妹を追って現れたハリーに猟銃を突きつけ、敢然と対決姿勢を表明する。ハリーは死神や悪魔の化身というべき存在であり、それに立ち向かうクーパー婦人は子供たちの守護天使のようだ。しかしこの映画は、ありがちな勧善懲悪劇などでは決してない。庭先で隙をうかがうハリーがまたもや十八番の賛美歌を口ずさむと、猟銃を握り締めて警戒を怠らない婦人もなぜか一緒にそれを歌い出す。明らかに敵対関係にあるふたりのキャラクターが、何の説明もなく合唱を始めるこのシーンには、誰もが度肝を抜かれ、困惑せずにいられない。究極の善と究極の悪が場違いなハーモニーを奏でながら溶け合い、「この世は黒と白に色分けできるほど単純ではない」と言わんばかりに、世界の真理のようなものを唐突に突きつけてくるのだ。こんな映画がヒットするわけがない。その独創性があまりにも“早すぎた”ゆえに呪われてしまったフィルムなのだ。 昼と夜、光と影、善と悪、清純と邪悪、愛と憎しみ。こうしたさまざまなコントラストの表裏一体の対立と混濁を描き上げた本作には、そのほかにも必見の名場面がいくつもある。ハリーに殺される寸前、ベッドに横たわる未亡人(シェリー・ウィンタース!)の姿を聖母画のように捉えたショット。車とともに川底に沈められた未亡人の死体が、水流に揺らめく美しくもグロテスクなイメージ。馬に乗って子供たちを追跡するハリーが、悠然と丘の上を横切っていくシーンの奇跡的な構図の妙。一度脳裏に焼きつくと、何年かおきに観直したくなり、そのたびに新たな発見や驚きをもたらしてくれるこの映画は、まさに異形の怪作にして深遠なる傑作と呼ぶのがふさわしい。 前述したように、この半世紀前のモノクロ映画は今なお多くの映画人を魅了し、多大な影響を与え続けている。過去に筆者がインタビューした監督の中では、アメリカン・インディーズの鬼才トッド・ソロンズもそのひとりであった。「そう、君の指摘通り、『狩人の夜』を引用させてもらった。しかも、かなりあからさまにね」。ソロンズがそう語った2004年作品『おわらない物語 アビバの場合』には、『狩人の夜』を知る者ならば思わずニヤリとさせられるシークエンスが盛り込まれている。興味のある方は、ぜひご覧あれ。■ NIGHT OF THE HUNTER, THE © 1955 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.07.14

【未DVD化】スリットから覗くダナウェイの太股と、70年代ディスコサウンドが刺激的な、『目』がテーマのサイコスリラー『アイズ』

映画製作の裏側が映画みたいに面白いことはよくある。『アイズ』(78)も然り。まず、原案はジョン・カーペンターが『ダーク・スター』(74)で長編監督デビュー直後に、バーブラ・ストライサンドのために書いたもの。まだ、"モダンホラーの旗手"という形容詞が付く前のカーペンターが自分から映画会社に売り込んだストーリーに目を付けたのは、当時、バーブラ主演の『スター誕生』(76)を大ヒットさせて俄然若手プロデューサーとして勢いを増していたジョン・ピータース。映画界に進出する前(と言うか元は子役出身)、人気ヘアドレッサーとして数多くのセリブと親交があったピータースは、 L.A.のロデオ・ドライブに構えていたヘアサロンの上顧客だったバーブラとは恋人関係にあり、脚本と主演女優を同時にゲット、したかに見えた。。。 ところが、ピータースはやる気満々のバーブラを説き伏せ、フェイ・ダナウェイを主役に据えてしまう。確かに、自らに備わった予知能力に苦しむセクシーな女性フォトグラファー役は、『俺たちに明日はない』(67)で衝撃のメジャーデビューを飾って以来、演技派女優としてばかりか、ファッション・アイコンとしても認知されていたダナウェイの方が、断然適役。少なくてもワーストドレッサーの常連だったバーブラより。こうして、バーブラは映画の主題歌"Prisoner"(冒頭のタイトルバックとエンディングに流れる)のみを歌い、出演はナシ。結果、『アイズ』は彼女が主題歌を担当した映画の中で、唯一出演しなかった作品として映画史に名を刻むことになる。それはそれで凄いことなのだが。 さて、舞台裏はこれくらいにして、映画の中身に移ろう。物語は、マンハッタンの高級アパートに暮らすローラ・マース(ダナウェイ)が、深夜、突如殺人シーンの幻影に脅えまくるシーンから始まる。彼女が見てしまうのは、殺人者の視点で展開する犯行までのプロセスとその瞬間だ。そして、殺される相手はローラの写真集を担当した女性編集者ではないか!?ローラはおぞましい光景に視界を遮られつつも、何とか編集者の家に電話をかけるが、時すでに遅し。なぜ、ローラはそんな悪夢に苦しめられなければならないのか?犯人の正体は?殺人の動機は?一気に浮かぶ疑問を引き摺りつつ、さらに第2、第3の殺人がローラの視界に写し出されていく。 最大の見せ場は、映画が始まっておよそ20分後に訪れる。ローラがニューヨークのコロンバス・サークルに停車したトレーラーを訪れ、ヘアメイクに余念がないモデルたちと軽く挨拶を交わした後、やがてシューティングにGOサインを出すと、衝突し、炎上する車をバックに下着&毛皮のモデルたちがポージングを開始。すると、地面すれすれにしゃがみ込み、指示を出すローラの美しい太股がスカートの深いスリットを割って露わになる。フェイ・ダナウェイの脚線美がモノを言う瞬間だ。何しろ、彼女が穿いているスカートはしゃがむと左右の太股が自然に外に飛び出す2本スリット。カメラマン仕様とも言えるこのスカートに始まり、劇中でダナウェイが着る服全般を担当しているのは、『アメリカン・ジゴロ』(80)でローレン・ハットンの服を受け持った衣装デザイナーのBernadene C.Man。彼女の服選びが余程気に入ったのか、ダナウェイは後に『愛と憎しみの伝説』(81)でも再起用している。 ファッションだけではない。ローラが渾身のシャッターを切るフォトスタジオで気分を盛り上げるのは、K.C.&サンシャインバンドの"シェイク・ユア・ブーティ"や、マイケル・ゼーガー・バンドの"レッツ・オール・チャント(チャンタでいこう)"等の70年代ディスコ・サウンド。あの時代に毎週末イケイケだった世代は勿論、今、ファレル・ウィリアムズが巧みにスコアに織り込んでいるディスコテイストが分かる人にも、この映画のBGMはお薦めだ。 ダナウェイを囲む配役も70年代世代には堪らない顔ぶれ。ローラの運転手で犯罪歴があるトミーを演じるのは、『エクソシスト』(73)等の脇役を経て『カッコーの巣の上で』(75)でオスカー候補になったブラッド・ダリフ。『アイズ』では『カッコー~』で演じた繊細な精神病患者のイメージを踏襲したエキセントリックなキャラクターを好演し、推理好きの興味を惹きつける。また、ローラのマネージャー、ドナルド役は70年代から現在に至るまで第一線で活躍し続ける名バイブレーヤーのルネ・オーベルジョノワ。『スタスキー&ハッチ』(78)や『ザ・ホワイト・ハウス』(99~)等で海外ドラマファンにとってはお馴染みの顔だ。今は亡き名優、ロイド・ブリッジスとルックスがそっくりで、劇中で顔真似する場面があるのでお見逃しなく。 しかし、何と言ってもビックリなのは、事件の担当刑事、ネビルに扮して颯爽と登場するトミー・リー・ジョーンズではないだろうか!?横一線で繋がった濃い眉毛こそ今と同じだが、ロングヘアに筋肉質のボディでローラに接近し、いつしかベッドインしてしまうイケメン刑事ぶりは、今、主にCMで彼を見ている若い視聴者には意外に映るはず。断っておくけれど、1970年代のトミー・リーはれっきとしたセックスシンボルだったのだ!! カーペンターのオリジナル版をリライトした脚本は、特に、ラストで真犯人が告白するアイデンティティーと殺人の動機に関して大幅に変更されたとか。それは、観客が第1の殺人を受けて抱く疑問に答えるものだが、恐らく、事前に予知できる人は少ないと思う。もう1つの、なぜ、ローラに予知能力が備わったかという疑問は、結局、最後まで謎のまま。『アイズ』というタイトルが示すように、殺人をテーマに衝撃的な写真を撮り続けるローラの目が、同時に、本物の殺人まで垣間見てしまうという皮肉なギミック。それが、もしかしてこのサイコスリラーの隠れたテーマなのだと深読みできなくもない。 『アイズ』は推理そのものより、むしろ、音楽とファッション、そして、1970年代後半のハリウッドで最も光り輝いていた女優の1人であるフェイ・ダナウェイの、最後の美貌(その後、諸々の整形手術で別人に変貌)を楽しむべき作品。そして、世紀のディーバ、バーブラ・ストライサイドの歌声(2000年にライブ活動から引退)を堪能すべき、未DVDリリース作品の中でもレアな1本。因みに、当時、ショービズ界で最も扱いづらい女2人を手玉に取ったと業界中を驚嘆させたジョン・ピータースは、そんな2人を尻目に、その後、『レインマン』(88)、『バットマン』(89)、『マン・オブ・スティール』(13)とメガヒットを連発。ロデオ・ドライブのヘアドレッサーは、今や押しも押されぬヒットメーカーとして映画界に君臨している。■ © 1978 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.