ザ・シネマ 村山章

-

COLUMN/コラム2020.02.04

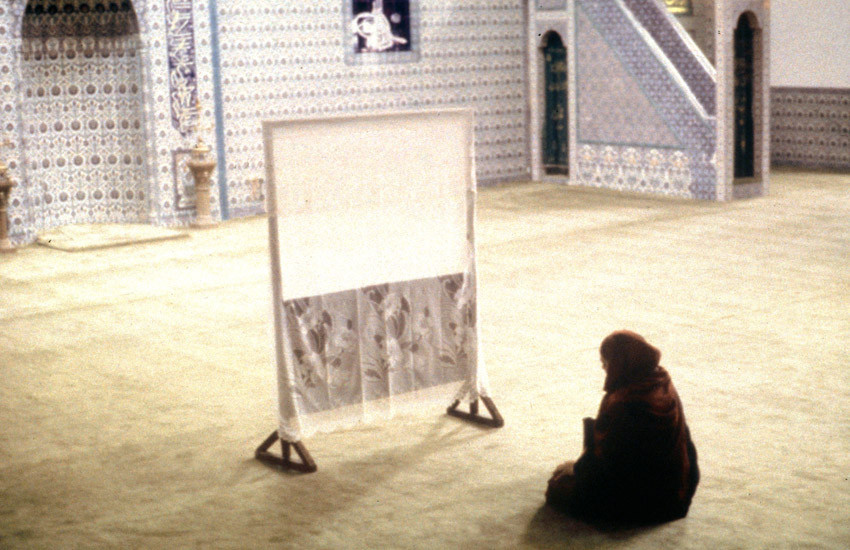

11人の名監督は“NY同時多発テロの悲劇”をどう描いたか?『11’09’’01/セプテンバー11』

●「11分9秒1コマ」で描かれる11のエピソード 『11'09''01/セプテンバー11』は、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件をモチーフにした短編映画を、11人の映画監督が競作したオムニバスだ。 参加したのは、イギリスからケン・ローチ、フランスからクロード・ルルーシュ、メキシコはアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ、アメリカはショーン・ペン、日本からは今は亡き今村昌平ら、そうそうたる顔ぶれ。彼らに課せられたルールは、9・11をテーマにすること、そして11分9秒1コマぴったりに収めること。「11.09.01(2001年9月11日)」の日付にちなんで決められた時間である。 同じルールの上で創作上の自由を与えられた11人の監督たちは、それぞれの立場や作家性を明確に打ち出すことで、世界を震撼さえた大事件に対して11人11様の見方があることを提示してみせた。 短編オムニバスは、参加した映画作家の力量が横並びで陳列されるため、どうしてもクオリティやテイストのバラツキが目立ち、散漫になることが多い。だが『セプテンバー11』は、企画の意図がはっきりしていること、11分強という縛りによって観る側が退屈する前に次のエピソードに切り替わっていくこと、ほとんどの監督が11分でできることにフォーカスして創意工夫を懲らしていることなどから、企画物の短編オムニバスとしてかなりの水準にある。 ここで11作すべてについて解説すると、再現なく文字数を消費してしまうのでやめておく。代わりに、あくまでも筆者の個人的な基準から、特筆すべきだと思う作品をいくつか紹介しておきたい。 ●テロ事件からわずか1年の間に制作された意義と意味 冒頭を飾るのはイランの国民的映画監督モフセン・マフマルバフの長女で、20歳の時に『ブラックボード 背負う人』でカンヌ映画祭審査員特別賞に輝いたサミラ・マフマルバフ。舞台はアフガニスタンとイランの国境近く。アフガニスタンからの難民たちが、米軍の攻撃に供えてシェルターを作ろうと煉瓦を焼いている。そこに学校の先生が現れて、子供たちに呼びかける。「NYで悲惨な事件が起きました、犠牲者に黙祷しましょう」と。しかし外の世界のことを何一つ知らない子供たちには一切響かないのだ。 イギリスきっての社会派として知られる巨匠、ケン・ローチのエッジの立たせ方も凄まじい。ローチは1970年代にチリからロンドンに逃げてきた政治難民の男性(本物)を登場させて、1973年の9月11日にチリで起きたクーデターについて語らせる。ローチが『レディバード・レディバード』でも主演として起用したこと、ミュージシャンのウラジミール・ヴェガである(ヴェガは脚本と音楽も担当している)。 チリでは1970年に国民投票でサルバドール・アジェンデが大統領に選ばれたが、社会主義的な新政権を嫌ったアメリカの後押しを受けて軍部がクーデター起こした。大統領は死に、国中に左派弾圧の嵐が吹き荒れて3万人ものチリ国民が殺されたことを、ヴェガは悲しみを湛えながら静かに語るのだ。ヴェガとローチは、「9・11は決してアメリカだけの“悲劇の日”ではない」という現実を突きつけているのである。 アメリカ代表の監督として参加したショーン・ペンの作品は風変わりで切ないファンタジーだ。アーネスト・ボーグナイン演じる孤独な老人を主人公に、NYの片隅の日常を一種の映像詩に仕上げている。ネタバレを避けるために詳細は書かないが、テロそのものを描くことはせず、非常にパーソナルな物語を通じて社会から見捨てられた底辺の階層に目を向けている。ペンは演技の天才というだけでなく映画作家としても非常に才能のある人物であり、この短編ではあふれる才気と美しい詩情がみごとに融合している。 もしかすると、ショーン・ペンが真正面から9・11を描くことをから逃げたと考える人がいるかも知れない。しかし『セプテンバー11』が発表されたのは2002年の9月11日。つまりニューヨークのツインタワーが倒壊したあの衝撃からわずか一年しか経っておらず、記憶も極めて生々しい時期だった。ペンがあえて視線を市井の一市民に向けたことは、逆説的な意味で非常に政治的だったとも言える。つまりショーン・ペンは、アメリカが9・11の復讐をお題目にしてアフガンに侵攻している最中に、外に敵を求めることよりも、国内の格差社会の歪みを描くことを選択したと考えられるのだ(実際、アメリカがアフガンに続いてイラクに侵攻した際に、ペンほど正面から米政府を非難したハリウッドスターもいない)。 ●アメリカ以外の視点から9・11を相対化 同様に『セプテンバー11』が「ニューヨーク同時多発テロから一年以内に作られた」事実を改めて考えると、前述のケン・ローチやサミラ・マフマルバフらを含む監督陣が、いかに9・11を相対化しようとしていたかが伺い知れる。9・11の同時多発テロが「世界を震撼させた未曾有の悲劇」であったことは間違いない。だが彼らはあくまでも、自分たちの立っている位置から9・11がどう見えるかにこだわったのだ。 その結果、イスラエルのアモス・ギタイも(旧)、ボスニア・ヘルツェゴビナのダニス・タノヴィッチも、ブルキナファソのイドリッサ・ウエドラオゴも、9・11を特別視しようとはせずに、自分たちの抱えている問題と並列させている。同時多発ゼロ事件の直後にアンチ・アメリカ中心主義なアプローチを選択した覚悟と勇気は、20年近く経った今だからこそより冷静に理解できることができるはずだ。 そして11本のどれもがある種の問題作である中で、最大の問題作と呼ぶべきなのは今村昌平が手がけた日本編である。というのも、今回の企画意図を最も拡大解釈したのが今村昌平だったからだ。今村が描いたのは、太平洋戦争で両腕を失った元兵士と、彼を取り巻く家族や村人たちのいびつなブラックコメディであり、9・11と絡めることすらしていないのである。 “日本編”の評価は、観る者によって大きく分かれるだろう。映画作家・今村昌平の自分を押し通すアクの強さに戸惑う人もいるだろうし、逆に日本の歴史と風土を追求することによって普遍性を獲得したという批評も成り立つ。興味深いのは、製作陣が“日本編”を11本の最後に持ってきたこと。この野心的なプロジェクトのトリを務めるのが相応しいと判断されたからか、それとも全体からあまりにも逸脱していて最後に持ってくるしか選択肢がなかったのか。ぜひ本作を観て、それぞれに答えを出してみていただきたい。■ 参考:【筆者の極私的『セプテンバー11』ランキング】 1位 アメリカ(ショーン・ペン監督)上映順:⑩ 2位 イギリス(ケン・ローチ監督)上映順:⑥ 3位 イラン(サミラ・マフマルバフ監督)上映順:① 4位 イスラエル(アモス・ギタイ監督)上映順:⑧ 5位 インド(ミーラー・ナーイル監督)上映順:⑨ 6位 ブルキナファソ(イドリッサ・ウエドラオゴ監督)上映順:⑤ 7位 フランス(クロード・ルルーシュ監督)上映順:② 8位 ボスニア・ヘルツェゴビナ(ダニス・タノヴィッチ監督)上映順:④ 9位 エジプト(ユーセフ・シャヒーン監督)上映順:③ 10位 日本(今村昌平監督)上映順:⑪ 11位 メキシコ(アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督)上映順:⑦ 『11’09”01/セプテンバー11』© 2002 STUDIO CANAL FRANCE -ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2020.04.10

正義の代償がデカすぎる!訴訟の裏側を暴く地味だけど豪華な名作 『シビル・アクション』

日本では2000年に劇場公開された(アメリカでは1998年)『シビル・アクション』は、ロバート・デュヴァルがアカデミー賞の助演男優賞に、コンラッド・L・ホールが撮影賞にノミネートされるなど非常に高い評価を得た。しかしながらアメリカでも日本でもヒットしたとは言いがたく、そのクオリティに見合う評価を得られているとは思えない。一体なぜなのか?本作は、1980年代のとある環境汚染訴訟を描いたノンフィクションを原作にしている。プロットはシンプルだ。個人事務所の弁護士が、大企業と大手弁護士事務所を相手に戦いを挑む。奇しくも同年に日本公開された『エリン・ブロコビッチ』(2000)にも似ているが、胸のすくような痛快作だった『エリン・ブロコビッチ』とは対照的に、なんとも苦い後味を残す。決して虚しい敗北を描いた映画ではないのだが、やるせなさの度が過ぎているのだ!(翻って、現実の厳しさをこれでもかとばかりに描ききった傑作ということでもある) ジョン・トラヴォルタ演じる主人公のジャン・シュリクマンは、巨額の和解金をもぎ取る剛腕が売りの民事弁護士。メディアに出る機会も多く、“ボストンで一番結婚したい男”に選ばれた人気者だ。ある日ラジオ番組で法律相談をしていると、ジャン宛てにクレームの電話が入る。白血病で息子を亡くした母親が、土壌汚染の責任を追求して欲しいと連絡したのに、事務所から無視されているというのだ。 実際ジャンは「カネにならない仕事だ」と断るつもりだったのだが、汚染の原因が大企業傘下の皮革工場と知って考えを変える。相手がデカければ和解金もデカい。野心満々で請けた仕事だったが、訴訟相手のベテラン弁護士からタカリのように扱われ、侮蔑を感じたことから訴訟への本気度を増していく。訴訟費用が膨らみ続ける一方、ジャンは取り憑かれたように全面勝訴を求めるようになり、事務所も財産も失っていく……。 弁護士の仕事を描いた映画は山程あるが、これほど「理想と現実」のギャップに注視した作品も珍しい。民事訴訟は有罪を立証するが目的ではなく、和解金のために駆け引きをするもので、弁護士たちは彼らのルールに従ってゲームをしている。そしてゲームの勝敗より正義を求めようとすると、システム全体が牙を向いて襲いかかってくるのである。 “正義を求める”と言っても、ジャンが強欲弁護士から正義の番人に転じたという単純な話ではない。おそらくジャン自身も、どうしてこの訴訟にこだわるのかわかっていない。プライドを傷つけられたからか、被害者を思いやる心が芽生えたか、単に引っ込みがつかなくなったのか。何度妥協点が見つかりそうになってもジャンは首を横に振り続ける。仲間たちもジャンの変貌に戸惑うばかりだ。 この飛びぬけてどんよりした物語に(映像的にもみごとに曇天の場面ばかりだ)不思議と惹き込まれてしまうのは、いぶし銀の撮影と名優のアンサンブルに拠るところが大きい。前述したように撮影監督はコンラッド・L・ホール。60年代には『冷血』(1967)や『明日に向かって撃て!』(1969)で天才ぶりを遺憾なく発揮し、本作の翌年にはサム・メンデスの『アメリカン・ビューティー』(1999)で老いても衰えぬセンスの冴えを見せつけた男だ。本作でも緊張感と格調の高さを兼ね備えた映像が素晴らしく、地味なのにゴージャスという得難い魅力を作り出している。 そして20年以上を経た今になって観直すと、実力派をそろえた超豪華な顔ぶれであることに驚く。主演のトラボルタ、老獪なライバル弁護士を怪演したロバート・デュヴァルに加えて、事務所の経理担当にウィリアム・H・メイシー、皮革工場で働く告発者の一人にジェームズ・ガンドルフィーニ、裁判の判事にジョン・リスゴーとキャシー・ベイツ、企業重役にシドニー・ポラック。原告の女性の痛みと決意をみごとに演じたキャスリーン・クインランもオスカー候補経験者であり、映画ファンなら溜息が出るような面々なのだ。 超一流のスタッフとキャストを監督として束ねたのは、デヴィッド・フィンチャー、マーティン・スコセッシ、リドリー・スコットらの信頼も厚い名脚本家として知られるスティーヴ・ザイリアン。監督作は三本と少ないが、本作を観れば演出の手腕は明らか。改めて、この地味シブな逸品に再評価の光が当たってくれることを願うばかりである。■ 『シビル・アクション』© Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.05.21

ハチャメチャな驚愕映像からエモーションが立ちのぼる快作!『スイス・アーミー・マン』

『スイス・アーミー・マン』は、予告編にもほぼまるごと収められていた冒頭のシーンで世の中の度肝を抜いた。ポール・ダノ扮する無人島の遭難者ハンクは、自殺を試みるも失敗し、ダニエル・ラドクリフ演じる水死体を発見する。死体にはガスが溜まっているからか、繁盛にオナラをする。オナラが推進力になると気づいたハンクは生きる希望を見出し、死体にまたがって大海原へと乗り出すのだ。オナラはさしずめジェットエンジンであり、大海原を突き進む超カッコいい絵面にタイトルが重なる。「スイス・アーミー・マン」と! 「スイス・アーミー・マン」とは「スイス・アーミー・ナイフ」をもじった造語。十徳ナイフとも呼ばれるスイス軍御用達の多機能ナイフみたいに、いろんな用途で役に立ってくれる死体のことを意味している。やがてハンクは死体を“マニー”と名付け、マニーは愛する女性サラのもとを目指すサバイバルジャーニーの良き相棒になっていく。 監督は、ミュージックビデオ界から頭角を現した名コンビ、ダニエル・シャイナートとダニエル・クワン(通称“ダニエルズ”)。ふたりの長編映画デビュー作となった『スイス・アーミー・マン』は、奇想天外なアイデアを次々とビジュアル化しまくった怪作だ。“ダニエルズ”の得意技は、合成映像の素材を人力で撮ってしまう力技。冒頭のオナラ噴射で海を渡る名シーンも、ダニエル・ラドクリフが実際にポール・ダノを背中に乗せて、本当にワイヤーで引っ張られているのだからスゴい。全編を貫くこの手作り感が、ありえない設定に奇妙な説得力と温かみをもたらしているのだ。 ハンクとマニーを導くのは、死体だけど勃起するマニーのイチモツだ。ハンクが語るサラへの想いに呼応してか、死んでいるはずのマニーのイチモツはコンパスのようにある方角を指し示す。ハンクはそれが愛するサラのもとへと導いてくれると信じて、人里離れた森の中を、死体のマニーを担いで進んでいくのである。 控えめに言って、この映画はどうかしている。設定もプロットもどうかしているし、ビジュアルもどうかしていて、しかもすべての要素が下ネタ系のギャグに繋がっている。サンダンス映画祭でお披露目された際に、ついていけないと退場する観客が何名もいたという話も意外ではない。ただし、その場限りのふざけたギャグを売りにした映画では決してない。どうかしている描写が積み重なることで、いつのまにか切ない感動すら呼び覚ましてしまうウルトラCこそが本作の神髄なのだ。 そもそもダニエルズはミュージックビデオ時代から、奇想天外なビジュアルにえもいわれぬ情感を醸し出す名人だった。例えばアジア系の男(ダニエル・クワンが演じている)の股間が暴れ出してビルの天井を突き破るDJ Snake & Lil Johnの「Turn Down For What」も、森の中で全裸で戯れる男女の一団がハンターの銃で撃たれると強制的に衣服を着せられていくジョイウェイヴの「Tangue」も、本作の音楽を担当したアンディ・ハルとロバート・マクダウェルが所属するバンド、マンチェスター・オーケストラの「Simple Math」も、驚愕映像を眺めているうちに、不思議と心の奥を掴まれてしまう。同じ胸の痛みを知る者同士のようなシンパシーを覚えてしまうマジックが、“ダニエルズ”の作品には宿っているのである。 つまり『スイス・アーミー・マン』は“ダニエルズ”の長編映画第一作であり、ミュージックビデオや短編作品で探求してきた「バカバカしいけどエモーショナル」というアプローチを進化発展させた第一期の集大成的な作品でもあるのだ。ただ、あまりにもビジュアルセンスが突出しているせいで、サンダンス映画祭の例のように観る側の戸惑いを誘発してしまうこともある。尖鋭化した才能が諸刃の剣になっているとも言える。 もしかするとその危険性は、当人たちが一番理解していたのではないかと思わせるのが、ダニエル・シャイナートの単独監督となった第二作『The Death of Dick Long』だ。「Dick」はイチモツの俗語なので「チンコ・デカイさんの死」とでも訳すべきだろうか。シャイナートの故郷アラバマ州で撮影されたこの犯罪コメディで、シャイナートは得意の合成テクニックを敢えて封印。奇妙な変死体をめぐって名もない田舎者たちが巻き起こす珍騒動を、あくまでも現実主義的な表現のみで描き切っている。 とはいえ“ダニエルズ”らしい刻印はしっかりと押されている。ネタバレは避けたいが、タイトルに象徴されているように、こちらの作品も壮大な下ネタが仕込まれたバカ話なのは共通している。しかしこれもまた、バカな人間たちの愚行三昧を、ひねりのある共感と優しさをもって描いているのだ。 『The Death of Dick Long』にダニエル・クワンは参加していないが、『スイス・アーミー・マン』と組み合わせて観ると、映画作家としてのエモーショナルな持ち味と、その持ち味を発揮する対象の特異性が明快に浮かび上がる。『The Death of Dick Long』はおそらく日本でも劇場公開されるはずなので、まずは『スイス・アーミー・マン』を楽しみながら心待ちにしていただきたい。 そして2020年完成予定の最新作『Everything Everywhere All at Once』は、再びシャイナートとクワンがタッグを組む“ダニルズ”としての長編映画第二作。内容は「55歳の中国系女性が税金を払おうとするSFアクション」だそうで、まったく意味がわからないけれど、興味をそそられずにいられないではないですか!■ 『スイス・アーミー・マン』©2016 Ironworks Productions, LLC.