COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2015.06.10

COME ON BABY, LIGHT MY FIRE ― ウィリアム・ハートに火をつけた『白いドレスの女』

映画の冒頭、黒地の背景に白抜きの文字で、BODY HEATと本作の原題が浮き上がり、キャスト・スタッフのクレジット紹介が続くその合間を縫って、まるで炎が揺らめくかのように、あるいは女性の体の曲線美を喚起するかのように、シルクの布地が黄金色の光沢を照り映えながら静かになびくイメージ・ショットが、『007』シリーズでお馴染みの映画音楽界の大御所ジョン・バリーのけだるい官能的なテーマ音楽をバックに、一瞬浮かび上がってはまた闇へと消えていく。 そして、観客の期待と好奇心をゆるやかに煽りたてるこの印象的なクレジット・タイトルが終わると共に、遠くで噴煙を上げながら燃え盛る火事の光景を、部屋の窓から静かに眺める本作の男性主人公ウィリアム・ハートの後ろ姿を、キャメラは捉える。上半身をはだけた彼は、いましがた部屋で一人の若い女性と情事を終えたばかり。シャワーを浴びてもすぐ汗が噴き出してしまうと、うだるような夏の暑さに、つい愚痴をこぼす彼女を尻目に、ハートの方は外の火事の様子を子細ありげに見守り、彼の心をなお一層熱く燃えさせてくれる何かの到来を待ち望んでいるような態度を見せるのだ。こうして、実は弁護士でありながらもどこか正体がいかがわしく、危険な火遊びを好むハートのキャラ設定が、いち早く観客にも了解されることとなる。 その願望に応えるかのように、やがてハートの目の前に“宿命の女”が出現する。ある晩、夏の夜風に誘われて野外コンサートの会場を訪れた彼の目の前を、白いドレスに身を包み、スカートのスリットから太腿を大胆にのぞかせたセクシーな美女のキャスリーン・ターナーが飄然と通り過ぎていくのだ。たちまちその美しさに目を奪われ、早速彼女を口説きにかかったものの、いったんは取り逃がしてしまったハートは、その後必死にあとを追い求めた末、ようやくターナーと再会。そこで初めて互いに名を名乗り、握手を交わしたところで、ハートはターナーの肌の異様な熱っぽさに気づく。 「大丈夫。私、平熱が37度以上あるの。きっとエンジンが不調なのね」「どうやら修理が必要のようだな」「それにぴったりの道具を持っているなんて、言わないで」 こうしてターナーの官能的で火照った肉体の秘密の一端に触れたハートは、以後、人妻たる彼女との愛欲と汗にまみれた危険な情事へと突き進み、二人の恋路の邪魔となるターナーの裕福な夫を殺害し、その遺産を分捕ろうと、周到な犯罪計画を立案実行していく。しかし、ハートが運命の主導権を握っているかに思えたその筋書きは、次第に視界に深い霧がかかって先行きが見通せなくなり、実は何を隠そう、彼はターナーがはじめから巧みに仕組んだ罠の恰好のいいカモで、その歯車の一齣としてまんまと利用されていたに過ぎなかったことが、ドラマが進むにつれ、徐々に明らかになっていく…。 『白いドレスの女』(81)は、かつて1940~50年代のハリウッドで生み出されたスタイリッシュで独特のムードあふれる一連の暗黒犯罪映画、すなわちフィルム・ノワールの映画世界を、これが監督デビュー作となるローレンス・カスダンが現代に鮮やかに蘇らせた秀作だ。当時、『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』(80)、『レイダース 失われたアーク《聖櫃》』(81)などで新進気鋭の脚本家として売り出し中だった彼は、本作で初監督に挑むにあたって、下手をするとこれが唯一の機会になりかねないと、背水の陣で現場に臨み、映画にフィルム・ノワールという枠組みを使うことで、会話やキャメラワークに贅沢な仕掛けを凝らす特別許可証を手に入れることができたと、後年この時の体験を自ら振り返って語っている。筆者が以前本欄で紹介した、ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』(73)や、ポール・シュレイダー脚本&マーティン・スコセッシ監督の『タクシードライバー』(76)とは、歴史的伝統に対する作者のアプローチの仕方に個々の違いが見られるものの、本作もやはりフィルム・ノワールの映画的遺産を巧みに現代に有効活用して生み出された、ネオ・ノワールの最良の成果の1つと言っていいだろう。 ■何が彼女をそうさせたか ノワール今昔比較 ところで、40~50年代のハリウッドの古典的フィルム・ノワールと、第2次世界大戦直後のフランスで独自に“発見”されたフィルム・ノワールなる新たな概念が逆輸入される形で英米圏に普及・浸透し、70年代以降、アメリカでもその独特の意匠が現代の映画作りに採り入れられて次第に活性化するネオ・ノワールの作品群を、大きく分かつ決定的なポイントとは何か。それは、かつてのハリウッドにおいては、自主検閲の形で各種の映画製作倫理規定が設けられ、映画の内容や表現上のさまざまな制約があったのに対し、それがついに撤廃され、映画のレイティング制度が導入された68年以降、ハリウッドのメジャー製作映画においても、それまで固く禁じられ、あくまで画面外で暗示するのみに留められてきた、性や暴力の赤裸々で直截的な描写が可能になったことだ(さらにここで付け加えておくと、犯罪者を英雄視したり正当化したりしてはならず、必ず最後には罰せられる運命とする、という従来の作劇上の縛りからも解放されることとなった)。 『白いドレスの女』が、数々のフィルム・ノワールの作品群の中でも、とりわけジェームズ・M・ケイン原作のハードボイルド小説『倍額保険』(邦訳題『殺人保険』)をビリー・ワイルダー監督が映画化した古典的名作、『深夜の告白』(44)を主要な元ネタに利用しているのは、よく知られている。この『深夜の告白』においては、バーバラ・スタンウィックが、保険外交員のフレッド・マクマレーの運命を破滅へと導く冷酷非情な人妻に扮して、映画における強烈な悪女像の一つの典型を打ち立てたわけだが、無論この時代、主役の2人が劇中で裸になるなど到底ありえず、彼らが実際に性的関係を結んだかどうかも慎重に伏せられている。その代わりに、ワイルダー監督は、バスローブを身体にまとっただけの状態で劇中に初登場するスタンウィックの姿を、階下から眩しそうに仰ぎ見るマクマレーの視線を借りて映し出し、さらには、階段を降りるスタンウィックの足首にアンクレットという効果的な装飾品をまとわせて、男を狂わせる“宿命の女”の官能的魅力を強烈に印象づけている。 それに対し、ネオ・ノワール時代のカスダン監督は、『白いドレスの女』において、主役のハートとターナーが共に全裸ですっかり汗だくになりながら不義密通に励む姿を、堂々と描くことが可能になったわけだが、そうした大胆であけすけな官能描写を披露する一方、2人がそこへと至る前段階で、同監督がさまざまな創意工夫を凝らしてお互いの性的感情の昂ぶりを盛り上げ、ついにはハートとターナーが初めて肉体的に結ばれるまでを、仰角のショットをここぞとばかりに差し挟み、風鈴やガラス窓などの小道具を総動員して描くあたりの心憎い演出は、実に芸が細かく効果的で、つい惚れ惚れさせられる。 ■もうひとりのターナー 元祖「白いドレスの女」 ところで、先に名前を挙げたジェームズ・M・ケインと言えば、やはり人妻が行きずりの男と不義密通の関係に陥り、彼と共謀して夫の殺害を企むという、『倍額保険』と同工異曲の筋立てを持つ彼の代表作『郵便配達は二度ベルを鳴らす』が、46年、ハリウッドで映画化されている。実のところ、34年に原作が発表され、ベストセラーとなった時点で、MGMは同作の映画化権をいち早く取得したものの、例の映画製作倫理規定が重い足かせとなって、きわどい内容の物語を持つ同作を映画化するのにすっかり手こずっている間に、39年にまずフランスで、そして43年にはイタリアで、それぞれ独自の翻案映画化がなされていた(後者は、あの名匠ルキノ・ヴィスコンティの監督デビュー作)。 『深夜の告白』の登場と成功を受けて、46年、MGMはあらためて『郵便配達は二度ベルを鳴らす』の映画化に取りかかるが、ここでテイ・ガーネット監督が映画製作倫理規定の厳しい検閲の目を欺くために編み出した何とも意表を衝く戦術とは、奇しくもキャスリーン・ターナーとは同じ姓を持つ当時のハリウッドの人気女優、ラナ・ターナー演じる人妻のヒロインに、映画のほぼ全編を通じて、まぶしいくらいに小綺麗で純白の衣裳をたえず身にまとわせる、というものだった! 官能的な魅力の奥にどす黒い心を秘め、男を破滅へと導く悪女でありながら、見た目はどこまでも天使のように清らかで汚れのない“白いドレスの女”の誕生である。とりわけ彼女が最初に劇中に登場する場面は、映画史上のポピュラーな名場面の1つとしてそれなりに世評は高いが、まるで避暑地で優雅にバカンスを楽しむどこぞの若奥様か、ファッション・ショーの会場からそのまま抜け出てきたようなモデル然とした彼女の姿は、フィルム・ノワールのうす汚れた暗黒世界とはまるで釣り合いがとれず、とんだ場違いもいいところで、筆者にはどうしても噴飯もののギャグとしか思えない。 その一方で、この映画は、流れ者のジョン・ガーフィールドが、人妻のラナ・ターナーのいる街道沿いの安食堂に足を踏み入れるところから物語が始まり、その店の外に掲げられた「MAN WANTED」という人手募集の広告が、「男求む」という意味合いにも取れる仕掛けとなっているのが絶妙のミソとなっていて、ラナ・ターナー自身、私生活においては、まさにそれを地で行くように、華麗で奔放な男性遍歴に彩られた恋多き実人生を歩んだ。 彼女はその生涯において、8回もの結婚・離婚を繰り返し、それ以外にも数々の有名スターたちと浮名を流してゴシップ記事を賑わせた。さらに58年には、彼女と当時の愛人だったギャングの男が派手な痴話喧嘩を繰り広げている最中、14歳の彼女の娘が母親を守ろうと、男を刺殺するというスキャンダラスな事件も発生する。事件後、ラナ・ターナーの女優生命はすっかり断たれたかに思われたが、むしろその逆境をバネに彼女は、母と娘の絆を主題にしたダグラス・サーク監督の母ものの傑作メロドラマ『悲しみは空の彼方に』(59)に主演して劇的なカムバックを果たし、ラストでは黒の喪服に身を包んで感動的な演技を披露。続いて彼女は『黒の肖像』(60)に出演し、白ならぬ“黒いドレスの女”としてさらなる転生を遂げることになる。ちなみに、実はリメイク映画である『悲しみは空の彼方に』の原題は、そのオリジナル版にあたる『模倣の人生』(34)と同様、「IMITATION OF LIFE」という。 そういえば、ジェームズ・エルロイの原作をカーティス・ハンソン監督が映画化した、50年代のロスを舞台にした、これまたネオ・ノワールの傑作の1本『L.A.コンフィデンシャル』(97)の中には、当時のハリウッドの人気女優たちにそっくりの娼婦たちを集めた会員制の高級娼館が人気を博す一方で、主人公の刑事たちが、とあるレストランで偶然目に留めた女優のラナ・ターナーを、本人ではなく、彼女に似せた娼婦とうっかり取り違えるという、何とも痛烈でキツいブラック・ジョークがあって、すっかり爆笑させられたものだった。 ■そしてさらにまた別のターナーが… 模倣の人生、模倣の映画 かつての古典的な映画世界が装いも新たに現代映画の中に甦える。そしてまた、映画の中の虚構の人生と実人生が、それぞれの道を歩みつつも、まるで合わせ鏡のように双方が向き合い、互いが互いを模倣し影響し合いながら、幾重にも交錯した新たな映画的人生を形作る。『白いドレスの女』という映画、そして、バーバラ・スタンウィックやラナ・ターナーの生まれ変わりともいうべきキャスリーン・ターナーが劇中で演じる“宿命の女”は、そうした古今のさまざまな映画や、往年のハリウッドの神話的スター女優の虚飾と退廃に満ち満ちた映画的人生の記憶が幾重にも塗り重ねられて生み出された、多面的でハイブリッドなイメージの集積体であり、視点や角度によって微妙に相貌を変えるその正体や内実を探り当てるのは、なかなか至難の業だ。心の内に抱いていた夢と願望がそのまま叶ったかのごとく、ウィリアム・ハートの目の前に出現したキャスリーン・ターナー演じる“宿命の女”は、しかし途中から徐々に、なぜか彼の手の届かない遠くの存在へと変貌していってしまう。 物語のまだ序盤、ターナーに会いに彼女の屋敷へ出かけたハートが、中庭に一人佇む白いドレスの女の後ろ姿を見つけて、てっきりターナーと思い込み、「抱いてやろうか」と声をかけたら、実は相手は彼女によく似た別人の女性で、ハートがすっかり赤面するというエピソードが出てくる。一見、先に話題に挙げた『L.A.コンフィデンシャル』の例と同様、その場限りの軽い冗談話にも思えるが、実はこれが、後半の物語の急旋回の伏線となっていることが、やがて理解されるはずだ。このあたり、カスダン監督は、アルフレッド・ヒッチコック監督の傑作『めまい』(58)を巧みに下敷きにしていて、他にもラストのオチに向けて、さまざまな物語上の布石がさりげなく各所に仕込まれているのだが、これ以上、筆者があれこれ言葉を差し挟むのは控えることにして、そろそろ映画を始めることにしよう。 さあ、ベイビー、俺のハートに火をつけてくれ。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2015.06.03

女子の、女子による、女子のためのブラック・コメディ『バチェロレッテ -あの子が結婚するなんて!』を巡る女子たち

高校時代は学園の女王として君臨していた自分が、ボーイフレンドから結婚の話が一向に出てこなくてイライラしているというのに、なんでデブでブタ顔の彼女が先に結婚するの? 激しい動揺と傷ついたプライドを隠しながら、ベッキーのブライズメイズ(花嫁介添人)の代表として式の準備を進めるレーガンのもとに、かつての女王グループ仲間であるジェナとケイティが駆けつけた。 過去の栄光とうってかわって今では冴えない毎日を送る彼女たちは、結婚式前夜のバチェロレッテ・パーティー(独身さよならパーティ)で鬱憤が爆発。調子に乗りすぎてベッキーのウェディングドレスをビリビリに破ってしまう。はたしてレーガンたちは朝までにドレスを修理することが出来るのだろうか? 試練と狂乱の一夜が始まった! 『バチェロレッテ -あの子が結婚するなんて!』は女子の、女子による、女子のためのブラック・コメディである。原作である戯曲を書いたのは女性劇作家のレスリー・ヘッドランド。1981年生まれの彼女はティッシュ・スクール(ニューヨーク大学の芸術科)卒業後にワインスタイン・カンパニーの総帥ハーヴェイ・ワインスタインのアシスタントをしながら、キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにしたコメディ戯曲を次々とオフ・ブロードウェイで上演。『バチェロレッテ』は「暴食」をモチーフにしたシリーズの一編だったが、コメディ界のスーパースター、ウィル・フェレルと彼の相棒の映画監督アダム・マッケイの目にとまって映画化が決定。ふたりのプロデュースのもと、ヘッドランドはいきなり映画監督兼脚本家としてデビューすることになったのだった。 セックス、ドラッグ何でもありのギャグと、プライドとトラウマが交錯するダイアローグの面白さは、さすがフェレルとマッケイが認めたクオリティ。かつ女子にしか書けない細やかさに満ちている。初演出でありながらカット割りが上手いことにも驚かされる。観客に見せるべきものが何なのかを本能的に掴んでいるのだろう。ヘッドランドは、今夏にやはりフェレルとマッケイのプロデュースで、ジェイソン・セダイキスとアリソン・ブリーが主演した監督第二作『Sleeping with Other People』の公開が決まっており、その活動には今後も要チェックだ。 舞台版では自ら出演もしていたヘッドランドだが、『バチェロレッテ』の映画化に際しては同世代の女優たちに演技を委ねている。そのキャスティングが絶妙だ。 まずメイン・キャラであるレーガンを演じているのはキルスティン・ダンスト。彼女の出演が決まった時点で、本作の成功は約束されたといっていい。というのも、キルスティンは、ティーンムービーに出演していた十代の頃、学園女王役を当たり役にしていたからだ。 ざっと思い出してみるだけでも、ジョー・ダンテのカルト作『スモール・ソルジャーズ』(99)、ウォーターゲート事件の裏側を描いた『キルスティン・ダンストの大統領に気をつけろ!』(99)、ソフィア・コッポラの長編デビュー作『ヴァージン・スーサイズ』(99)、そして大ヒットしたチアリーディング・スポ根モノ『チアーズ!』(00)といった作品で彼女は学園女王を演じている。サム・ライミが監督した『スパイダーマン』三部作(02〜07)で彼女が主人公のピーターにとって憧れの存在であるメアリー・ジェーンを演じていたのは、すでに学園女王のパブリック・イメージを得ていたからだ。 こうした作品でキルスティンが扮していた学園女王は、オタクやボンクラにも優しい女神のような性格だったけど、『バチェロレッテ』の彼女は正反対。あんなスウィートだった子がアラサーになったら、ささくれだった性格の女子に変貌してしまっているのだから、キルスティンを昔から知る観客はそのギャップに笑うしかない。そして笑うと同時に、時間の残酷な経過を否応なしに確認させられるのだ。こんな役を敢えて受けて立ったキルスティンの度量の大きさには拍手するしかない。 三人の中では一番普通人に近いジェナを演じているのがリジー・キャプランという配役にもうなずいてしまう。ジェームズ・フランコ、セス・ローゲン、ジェイソン・シーゲルといった未来のスター俳優を輩出した伝説的なテレビ学園ドラマ『フリークス学園』(99〜00)でデビューを飾った彼女が初めて注目されたのは、やはり学園コメディの『ミーン・ガールズ』(04)だった。 そこでのリジーは、リンジー・ローハン扮する主人公の友人役で登場。アフリカから転校してきた何も知らないリンジーに学園女王軍団(演じているのは当時全く無名だったレイチェル・マクアダムスとアマンダ・セイフライド!)の打倒を吹き込むクセモノを快演していた。 その後、『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)や『トゥルーブラッド』(08)といった作品に出演した彼女は本作をステップに、実在した性科学のパイオニアたちを描いた実録ドラマ『Masters of Sex』(13〜)でブレイク。コメディでありながら国際問題を巻き起こした問題作『The Intereview』(14)ではフランコやローゲンとリユニオンを果たしている。 三人組の中で最もイッちゃっているケイティを演じているのは、オーストラリア出身のアイラ・フィッシャーだ。『ウエディング・クラッシャーズ』(05)での奔放な上院議員令嬢や、『お買いもの中毒な私!』(09)でのショッピング依存症の女子といった特殊なキャラほどイキイキする彼女は、実生活ではサーシャ・バロン=コーエン夫人である。なるほどコメディ・センスがハンパないわけだ。本作後も『華麗なるギャツビー』(13)や『グランド・イリュージョン』(13)などでその特異なセンスを見せつけている。 そんな美女トリオを出し抜いて最初に結婚するベッキーを演じているのが、レベル・ウィルソンであることにも注目したい。フィッシャーと同じくオーストラリア出身の彼女は、コメディエンヌとして母国で人気を獲得したあとにハリウッドに進出。その第一作『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン 』 (11)でクリステン・ウィグ扮する主人公のルームメイト役を好演して注目され、本作への出演となった。 決して美人とはいえず、体格のハンディ(?)を抱えながらも、ポジティブ思考と積極性を武器に、お高く止まった三人よりも男に不自由していないように見える彼女が演じているからこそ、ベティはこれほど血の通ったキャラクターにはなったのだと思う。レベルはこの作品での肉食キャラを本作以降も貫き通して、『ペイン&ゲイン 史上最低の一攫千金』 (13)や『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』 (14)で活躍。先日、自慢の喉を聴かせた大ヒット作『ピッチ・パーフェクト』(12)がようやく日本公開されたばかりだ。現在アメリカで大ヒット中の続編『Pitch Perfect 2』 (15)も年末には日本公開が予定されており、今後もスクリーンで暴れまくる彼女の姿を楽しめそうだ。 つい最近までは「男優と比べて女優は悲惨な目に遭っても笑えないからコメディには向いていない」なんてことが語られてきた。でもそれが真っ赤な嘘であることが『バチェロレッテ』を観れば分かるはず。紛うことない美女たちがバカをやりまくり、悲惨な一夜を体験する本作は、そういう意味ではコメディの新しい地平を切り開いた作品なのだ。■ ©2012 Strategic Motion Ventures LLC

-

COLUMN/コラム2015.05.25

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年6月】うず潮

ひょんなことから、大物スパイが厳重に保管しているタキシードを着てしまったジャッキー。 それは誰しもが凄腕スパイになれるハイテク機能満載のスーパータキシードだった!活躍の場をハリウッドに移したジャッキー・チェンが主演したスパイアクション・コメディ。相棒には『ラストサマー』のジェニファー・ラヴ・ヒューイットが務め、女スパイ役をキュートに好演。 ジャッキーお得意のガチスタントにVFXをプラスしたアクションシーンは、安定感抜群です!さらに劇中で、「ゲロッパ」でお馴染みのあの大物ミュージシャンが、ジャッキーと夢の共演してます!そして、ジャッキー映画には欠かせない、エンドロールのNGシーンは必見、おすすめですよ。 ザ・シネマは、6月にジャッキ-作品をもう1本!痛快カンフー西部劇アクション・コメディ『シャンハイ・ヌーン』も合わせてご覧ください!■

-

COLUMN/コラム2015.05.16

【DVD廃版】ハリウッド伝統の"泣かせ映画"を支えるベット・ミドラーの適役ぶり!!〜『ステラ』

1913年に著名なボードビリアンで映画プロデューサーでもあったジェシー・L・ラスキー、当時まだ無名監督だったセシル・B・デミルと共に、パラマウントの前進となる映画製作会社、ジェシー・L・ラスキー・フィーチャー・プレイ・カンパニーを設立。その後、1922年にはパラマウントと同じメジャースタジオのメトロ・ゴールドウィン・メイヤー=MGMの母体となる製作会社を立ち上げ、翌年にはMGMを脱退し、自らの名前を冠にした独立プロ、サミュエル・ゴールドウィンを設立する。このように、まるでハリウッドの離合集散を象徴するようなゴールドウィンだが、映画作りのコンセプトはズバリ、文芸色の強い濃厚で波乱に富んだストーリー性。"ゴールドウィン・タッチ"と呼ばれるこの特性に則り、製作された彼の代表作と呼べるのがメロドラマの名作『ステラ・ダラス』だ。 今回放送されるベット・ミドラー主演の『ステラ』は、サミュエル・ゴールドウィンが製作した1925年の無声映画と、1937年のリメイク映画のリメイク。つまり、3度目の映画化というわけだ。映画のベースになっているのはオリーヴ・ヒギンズ・プローティ著のベストセラー小説『ステラ・ダラス』で、文芸志向の強いゴールドウィンはこの原作に惚れ込み、すでに取得していた他作品の著作権を担保にして映画化権をゲット。舞台出身の大物女優たちがオーディションに殺到する中、ゴールドウィン映画に数本出演経験があるだけの無名女優、ベル・ベネットがステラ役に、夫のスティーブン役にゴールドウィン社の看板スターだったロナルド・コールマンが各々配され、名匠ヘンリー・キングの下、第1作目の無声映画『ステラ・ダラス』は製作され、傑作として映画史に記録されることになる。 それから12年後、ゴールドウィンは再び『ステラ・ダラス』をトーキー映画として蘇らせる。ロシアの文豪トルストイの原作をオードリー・ヘプバーン主演で映画化した『戦争と平和』(56)で知られるキング・ヴィダーが監督し、バーバラ・スタンウィックがステラを演じたリメイク版は前作に勝るヒットを記録し、スタンウィックと娘のローレルを演じたアン・アシュレーがアカデミー主演女優、助演女優のW候補に。同じ配役でラジオドラマまで制作され、放送は何と延々18年間も続いた。主要な登場人物のその後を描いたドラマについて、原作者のプローティは版権使用を許可しなかったが、リスナーの欲求には勝てなかったのだろう。 では、なぜ、この物語が人々をそれ程までに魅了したのか?少なくとも、1925年製作の無声映画と1937年製作のトーキー映画は、共通したメッセージを孕んでいる。父親が経営していた銀行が破綻したために、婚約を破棄して別の町の工場で働き始めた主人公のスティーブンが、そこで出会ったステラと恋に落ち、結婚して一女のローレルをもうけるが、ステラとは口論が絶えず、やがて、離婚。ニューヨークへ栄転したスティーブンは元婚約者で今は未亡人となったヘレンと再会する。スティーブンは時折ローレルをニューヨークに招き、ローレルはヘレンの長男、リチャードに恋心を抱くようになり、1人取り残されたステラは嫉妬に狂い、スティーブンから離婚を提案されても承諾しなかった。しかし、そもそもが無教養で、上流社会に仲間入りしようとしても気持ちが空回りし、派手に振る舞い過ぎて浮いてしまう自らの思い違いが、ローレルやスティーブンを不幸にしていると知った時、ステラは決断する。夫と娘をヘレンに託して失踪したステラは、ローレルとリチャードの結婚式に姿を現し、会場の外から幸せそうな娘の姿を見届けると、そっとその場を後にする。 つまり、最愛の人の幸せを優先し、自らは舞台裏に退くというサクリファイスを、階級社会を背景に描いた点が、この物語に人々が惹きつけられる最大の要因なわけで、スタンウィック版が公開されたほぼ半世紀後の1990年に製作されたベット・ミドラー版にも、それはしっかりと踏襲されている。しかし、時代が変わればそれに準じて設定も変わるのが常識で、最大の改変ポイントは、ステラが娘のジェニー(ローレル改め。演じるのは1990年代に青春スターとして活躍したトリニ・アルバラード)を妊娠したと知った時、身分の違いを理由に端からスティーブに結婚など望んでない点。「自分は正しいことをしたい。だから、結婚する」という、半ば諦めにも似た言葉で責任を取ろうとするスティーブを突き放したステラは、一旦は中絶や里子を言葉にする。時代設定は1969年。偶然、ザ・シネマでも紹介した『さよならコロンバス』が公開された年だ。劇中で、ステラはその『さよなら~』を映画館で鑑賞中に破水してしまうのたが、若者の中絶問題に言及した話題の映画に絡めて、声高ではないけれど、中絶や女性の自立に目配せしているところが最新版の工夫点と言ったところか。 そんな1969年に始まり、マンハッタンの新たなランドマークとしてシティコープ・ビルが完成した1977年を経て、公開年の1990年へと至る物語には、ステラが生活費を稼ぐために化粧品の訪問販売に挑戦したり(今ならネット通販で事足りる)、ステラが初めて手にしたクレジットカードを使ってジェニーとマイアミ旅行に出かけたり等、今見ると時代を感じさせる要素も満載だ。 一方で、時代に関係なく弾けまくるのがベット・ミドラーだ。BARのウェイトレスという設定のミドラー=ステラは、冒頭でいきなりカウンターに上がってエロいストリップティーズをお見舞いした後、白けた食卓を温めようと、「ジョン・レノンの亡霊がマザー・テレサの前に現れて"ヘイ・ジュード"をリクエストするの。どう?可笑しいでしょう?」と爆笑ネタを披露したり、マイアミのビーチに悪趣味なサンドレスで登場し、ボーイ相手にサルサを踊って周囲をどん引きさせたり、シンガー・アクトレスの面目躍如な活躍ぶり。思えば、このステラ役、『ローズ』(79)でジャニス・ジョプリンがモデルのロックシンガーに扮してオスカー候補になった後、『殺したい女』(86)、『ビッグ・ビジネス』(88)とコメディでヒットを飛ばす傍ら、『フォーエバー・フレンズ』(88)から『フォー・ザ・ボーイズ』(91)へと続く"泣かせ路線"にも定評があったミドラー抜きには考えられないキャラクター。父親のサミュエル・ゴールドウィンが残した遺産を受け継ぎ、3度目の映画化に挑戦した息子のゴールドウィン・ジュニアが、映画の成否をミドラーに託したのも頷けるナイスなキャスティングだと思う。惜しくもミドラーのラジー賞候補入りという残念な結果にはなったけれど、長いハリウッドの歴史と時代の変遷と、そして、元気なベット・ミドラーを味わうには、絶好の作品ではないだろうか。■ STELLA © 1990 TOUCHSTONE PICTURES AND ORION PICTURES CORPORATION.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2015.05.15

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年6月】にしこ

『フェリスはある朝突然に』で観る人全てをフェリス・ビューラー気取りにさせたあのジョン・ヒューズ監督が贈る、「ここまでやりますか!」的大災難トホホのちじんわりあたたかムービーの傑作であります。『大災難P.T.A.』の「P.T.A」はあれです。「Parent Teacher Association」ではありません。原題は「PLANES, TRAINS & AUTOMOBILES」。主人公2人(主にスティーヴ・マーティン)が家までたどり着くまでに使う交通手段です。飛行機でも電車でも車でもたどり着けないほどの大災難!!その全てをあなたは目撃する!感謝祭の2日前、エリート広告代理店マンのニールはクライアントへのプレゼン終わり、シカゴの家へと飛行機で帰ろうと必死。やっとの思いでタクシーを捕まえたと思ったら、巨漢の男にタクシーを横取りされてしまう。はらわたが煮えくり返る思いでなんとか飛行機に乗ったものの、ファースト・クラスの予約は感謝祭の混雑の為キャンセルされ、「席があるだけありがたく思え」とばかりにエコノミーに送られる。さらに追い打ちをかける様に、隣のシートにはタクシーを奪った憎き巨漢の男が!この巨漢の男を演じるのが70年代から90年代までのアメリカン・コメディの象徴でもあったジョン・キャンディ。あのいかにも「気が良くて」「がさつで」「厚かましい」感じのルックス通りのキャラクター、デルをこの映画でも演じています。スティーヴ・マーチン演じるちょっと神経質なニールの神経を逆なでしまくりイラつかせまくりの90分強。そう、デルこそニールに起こった「大災難」なのです。「アメリカのコメディって日本人にはちょっと大げさすぎるっていうか…」という方も食わず嫌いをせずにぜひご覧ください。今や当代一のコメディアン、スティーヴ・マーティンはいかにも日本人好みする「やりすぎない面白さ」の達人ですし、熊の様な体躯に愛くるしい目で申し訳なさそうにスティーヴ・マーティンをみるジョン・キャンディの姿はなんともほほえましい。果たして2人は無事家にたどり着く事が出来るのか!?ちょっとした秘密と押し付けがましくない感動があなたを待っています!!ジョン・キャンディは1994年に心臓発作で急逝してしまいましたが、ご存命だったらぜひまたこの2人の珍道中が観てみたかったなぁと強く思う次第です。 TM & Copyright © 2015 by PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2015.05.05

不謹慎すぎるブラック・コメディを作り続ける男、サシャ・バロン・コーエン論〜『ディクテーター 身元不明でニューヨーク』

北アフリカのワディヤ共和国。そこに君臨するアラジーン将軍は民主主義無視の暴政を行っていた。つい最近も核兵器開発をブチあげて世界中から非難されたばかりだ。しかし彼は国連出席のために訪れたニューヨークで何者かによって拉致され、トレードマークのヒゲを剃り落とされてしまう。身元不明になったアラジーンは彼を難民と勘違いした女性ゾーイの好意で自然食品スーパーで働くことになるが、彼女から民主主義の素晴らしさを説かれて混乱する。そんなある日、彼は国連会議に自分の替え玉が出席していることを知り驚く。すべては石油利権を狙うアラジーンの叔父タミールの策略だったのだ。果たしてアラジーンは無事(?)独裁者の地位に返り咲くことが出来るのだろうか? 『ディクテーター 身元不明でニューヨーク』ほど過激なコメディ映画はそうそう無い。その笑いがいかに過激かは、映画冒頭にバーンと出る「金正日に捧ぐ」というクレジットで十分わかるはず。主人公はかつてリビアに君臨したカダフィ大佐を彷彿とさせる人物で、気に入らない者には死刑を言い渡し、ユダヤ人に罵詈雑言を吐きまくる。優しいゾーイに助けられても女性への偏見を捨てることはない。そんな最低の主人公なのに、観客は何故かアラジーンの権力が復活することを応援したくなってしまう。アラジーン役の俳優が不思議なチャームを振りまいているからだ。その男こそがサシャ・バロン・コーエンである。このコーエン、『ディクテーター』の遥か以前から過激なコメディを作り続けてきたのだ。 現在はハリウッドで活動するコーエンだが、1971年に生まれたのは英国のロンドンだった。コーエン家は正統派ユダヤ教徒の家庭であり、コーエン自身も敬虔なユダヤ教徒として育った。人口の約0.5%しかいない超マイノリティで、差別と迫害の歴史を持つユダヤ系に生まれたことは、彼のコメディアンとしてのアイデンティティの中核を成していると思う。マイノリティ差別を行うアラディーンのキャラは、彼自身とは正反対だからこそ滑稽で笑えるのだ。 子どもの頃から演劇に魅せられた彼は、名門ケンブリッジ大学の系列校クライスト・カレッジに進学。大学のアマチュア劇団で活動するようになった。そこでの活躍は大学中に響き渡り、コメディ・サークル「ケンブリッジ・フットライツ」に招かれて部員でもないのに公演に参加するほどだった。じつはこの「ケンブリッジ・フットライツ」こそはモンティ・パイソンの出身母体である。すべてを笑い飛ばす彼らのシニカルな笑いも、コーエンに影響を与えていることは間違いないだろう。 大学を卒業後、長身と個性的なルックスを買われたコーエンはファッション・モデルとして活動するようになった。規律正しい家庭やキャンパスとは180度異なる華やかなファッション業界は、後にあるキャラクターのアイディアをもたらすことになる。オーストリア出身のゲイのファッション・レポーター、ブルーノだ。もちろんコーエンにとってモデル業は仮の姿であり、影ではコメディ・ビデオを作りせっせとテレビ局に送っていた。その中の一本で、カザフスタンの無知なテレビレポーター、ボラットというキャラに扮したビデオが評価され、95年に遂に『Pump TV』という番組でレギュラー入り。98年には若手コメディアンを集めた『The 11 O'Clock Show』のメンバーに抜擢。この番組で彼が演じたユダヤ系英国人なのにアメリカのギャングスターラッパーを気取った勘違い野郎、アリ・Gのキャラが人気爆発。00年には看板番組『Da Ali G Show』がスタートした。この番組でコーエンはドキュメンタリー的な手法を採用。アリ・G、ブルーノとボラットの三役を演じ分けて、彼のことを知らない一般人から思いがけない反応を引き出すことでトップ・コメディアンの座に駆け上がったのだった。02年には映画版『アリ・G』も公開され、ここではひょんなことから下院議員になったアリ・Gが政界で大暴れするというドラマが繰り広げられた。 映画版はヒップホップの本場アメリカでも評判になり、コーエンは米国版『Da Ali G Show』を製作することになった。下積み時代のセス・ローゲンもライターとして参加していたこの番組で、アリ・G以上の人気を獲得したのはボラットだった。というのも、英国人以上にアメリカ人はカザフスタンが何処にあるか知らず、無知を装ったコーエンの演技に騙されて自らのバカっぷりを次々と晒してしまったからだ。この番組の成功を受けて06年に公開されたのが『ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習』だ。『となりのサインフェルド』のラリー・チャールズが監督、『オースティン・パワーズ』シリーズのジェイ・ローチがプロデュース、のちに『ハングオーバー! 』シリーズを撮るトッド・フィリップスがストーリーを手伝ったこの作品で、ボラットはフェミニスト団体を嘲笑し、全裸で転がりまわり、女優のパメラ・アンダーソンを誘拐しようとする。ハイライトは南部で開催されたロデオ大会の開会式登場だ。ボラットは米国国歌のメロディで、メチャクチャな歌詞を持つ架空のカザフスタン国歌を熱唱。会場に詰めかけた保守的でマッチョな観客たちを激怒させるのだ。命知らずにもほどがあるコーエンの行動力と過激な笑いが評判を呼んで、作品は大ヒット。コーエンはゴールデングローブ賞 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) を受賞している。 09年には同様の手法でブルーノをフィーチャーした『ブルーノ』を製作。イスラエルとパレスチナの活動家を会談させたり、iPodと交換したアフリカ人の赤ちゃんを見せびらかしたり、スワッピングの現場に乱入したりとやりたい放題を繰り広げたのだった。 そんな過激な笑いを追求するコーエンだが、私生活では相変わらず敬虔なユダヤ教徒であり、女優のアイラ・フィッシャーとの夫婦仲も良好な良識ある人物である。コーエンは敢えて自分と正反対のキャラを演じることで逆説的に良識を訴えているのだ。アポ無し撮影を行って”やらせ”であることを知らない一般人の反応をカメラに収めた『ボラット』や『ブルーノ』では彼のこうした姿勢が見えづらいところもあったが、通常の劇映画スタイルに立ち返って作られた『ディクテーター 身元不明でニューヨーク』ではその良識がダイレクトに打ち出されている。替え玉と再度入れ替わって国連会議の演説でアラジーンは「民主主義は独裁主義と比べて手続きが面倒臭い制度だが、だからこそ価値がある」と力説する。なぜなら民主主義が行われている限り「一部の人間だけが富み栄え、多くの人々が生活に困る社会には絶対ならないから」だと。そのとき観客は、民主主義でありながら現在の社会がいかに不公平なものかを教えられるのである。 このシーンを含めて『ディクテーター』は、コーエンにとって英国人コメディアンの大先輩にあたるチャールズ・チャップリンの『独裁者』から多くの設定を頂いている。チャップリンの代表作であるこの作品では、ヒトラーを思わせる独裁者に弾圧されるユダヤ人の床屋がクライマックスで独裁者と入れ替わり民主主義を擁護する演説を行う。公開当時の1940年、アメリカはドイツとまだ開戦しておらずナチスシンパも多かった。『独裁者』は命がけのコメディ映画だったのだ。 『タラデガ・ナイト オーバルの狼』や『ヒューゴの不思議な発明』のように短い出番で場をさらう飛び道具キャラや、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』や『レ・ミゼラブル』といったミュージカル映画の悪役、そしてキツネザルの声を務めた『マダガスカル』シリーズの声優仕事など脇役としての出演依頼が殺到しているコーエンだけど、彼には今後もプロデュース、製作、主演を兼ねた「自分の映画」を作り続けてほしいと思う。■

-

COLUMN/コラム2015.05.04

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年6月】キャロル

仲良し4人グループの中で一番サエないあの子が結婚!残された3人は悔しさ全開、結婚式前日に大騒動を巻き起こす・・・というドタバタコメディ。シチュエーションは違えど誰でも一度は友人に嫉妬したり、比べたり、僻んだりした経験がありますよね?人ごとだと思ったそこのアナタにこそ捧げたい反面教師的な一品。何学歴もキャリアもルックスも完璧だけれど結婚できずにもがいているレーガンを演じるのはキルスティン・ダンスト。先日ザ・シネマで放送した『インタビュー・ウィズ・バンパイア』では何とも言えない瑞々しく妖しい天才的な演技を見せてくれましたが、本作では一転、若づくりに勤しむグヴィネス・パルトロウくらいアナタどーしちゃったの?という残念な落ちっぷり。でもまぁお高くハイソな彼女がガール・ネクスト・ドア的なポジションで逆に等身大の魅力を発揮しているともいえます。一方、太くてサエない日々を送っていたが超イケメン実業家の彼にプロポーズされ上り調子のベッキー演じるレベル・ウィルソン。彼女は本作では残念ながら披露しておりませんが歌マジ上手いわトーク面白いわで、今後メリッサ・マッカーシーと並んでぜひ注目していただきたいコメディ女優の一人。(ワタシの大好きなアナ・ケンドリック主演の『ピッチ・パーフェクト』でその歌声をご確認ください)対象的な“今旬”女優たちの織りなす騒動を是非見届けてやってください。 ©2012 Strategic Motion Ventures LLC

-

COLUMN/コラム2015.05.02

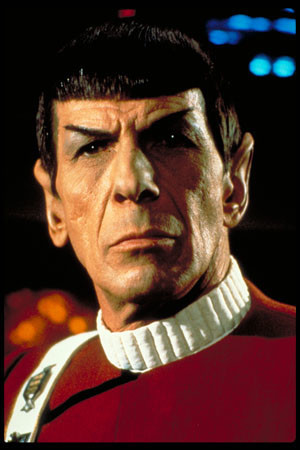

スター・トレックの偉大なる象徴~追悼 レナード・ニモイ~

2015年2月27日、俳優であり演出家のレナード・ニモイが米国ロサンジェルスにて、慢性閉塞性肺疾患(COPD)のため亡くなりました。83歳でした。『スター・トレック(以下、STと略)』のファンにとって、ニモイと言えばヴァルカン人のMr.スポックとイコールの存在で、それだけに喪失感は大きなものでした。 私たちはどれだけ代え難い存在を失ったのかを、彼の軌跡を辿りながら考えてみましょう。 ■STを代表するキャラクター、Mr.スポック STシリーズは、TV、映画のみならず、小説やコミックでも数多くのシリーズがあり、魅力的なキャラクターが多数登場しています。それらのキャラクターのなかで、知名度、人気共にトップにくるのは、ニモイが演じたMr.スポックではないでしょうか? もちろん、カーク船長やピカード艦長など主役で人気のあるキャラクターは大勢いますし、どのシリーズからファンになったかによっても、好きなキャラクターはまちまちでしょう。でも、熱心なSTファンではない方にとっては、STのキャラクターというとMr.スポックなのです。TVシリーズや映画やを観たことが無い方でも、"耳の尖った宇宙人"Mr.スポックは認知されているのです。 ヴァルカン人の父サレックと地球人の母アマンダとの間に生まれたスポックは、両惑星人の資質を受け継ぐ存在でした。シリーズでは、その生い立ちゆえに、幼い頃から差別に遭遇し、自分の存在を受け入れてくれる場所として宇宙艦隊に進んだという設定になっています。 番組開始当初は、単なる異星人の副長としての存在であったMr.スポックが、シリーズを代表するキャラクターへと成長したのは、ニモイの考え抜かれた演技と、それにインスパイアされた脚本家、演出家など多くのスタッフがキャラクターを掘り下げていったからだと考えています。 ■俳優としてのブレイクはTOS 実際のニモイもスポック同様、複雑な生い立ちでした。ユダヤ系ロシア移民の家庭に生まれ、家庭や風貌などから差別に遭った幼年時代を過ごしたのです。やがて8歳のときに映画『ノートルダムのせむし男』を観て、劇中でその姿ゆえに迫害されるカジモドにシンパシーを感じて演技を志し、翌年、9歳の時には舞台に立つようになります。その後も熱心に演劇活動を続け、ついには奨学金で進学した大学を中退、カリフォルニアで本格的に演技の勉強に打ち込み、俳優としてのデビューを果たすのです。ただし、最初の頃は、その鋭い風貌から端役や悪人ばかりでした。 余談ですが、この無名時代、ニモイは後にSTで共演するウィリアム・シャトナーと共に、あるTVシリーズにゲスト出演しています。それは『0011ナポレオン・ソロ』(64~68、全4シーズン、105話)の「ガスのお値段」(第1シーズン第9話)というエピソードです。ある任務中ソロが、敵の自分への注意を逸らすため、お人好しの米国人セールスマンのマイケル(ウィリアム・シャトナー)を囮にするという内容で、その敵のひとりブラデックをニモイが演じていたのです。『宇宙大作戦 スター・トレック』(以下、TOSと略)放映の2年前のことです。ちなみに、このエピソード、本放送や80年代の再放送では日本語吹き替え版が、オンエアされていましたが、内容が毒ガスを扱っていたため、95年に起きたオウム真理教事件の影響で、当時の再放送では時節柄、不適当ということになり、放送から抜かれるようになった、という経緯があります。STファンとしてはとばっちりもいいところで、ニモイとシャトナーの初共演エピソードは、ぜひとも観たいところです。 ■演出家としての才能も披露 ニモイは努力の甲斐もあって、TVや映画などで名脇役としての地位を確立。そこにレギュラー、準主役としてオファーされたTVシリーズがTOSでした。ニモイが演じることになったスポックは、耳が尖った悪魔的な風貌から、製作サイドは視聴者からのクレームを心配していました。放映が始まるとたちまちのうちに人気キャラクターになったのはご存じの通りです。 ニモイは演出にも積極的に参加し、例えばあるエピソードの脚本に、スポックが敵を殴って気絶させるという描写が書かれていたときは、監督に「ヴァルカン人は合理的で暴力を好まない。別の方法で相手を大人しくさせるはず」と提案。自ら有名なナーブピンチ(神経を掴んで気絶させる)を考案するのです。 TOS終了直後の69年秋からは人気シリーズ『スパイ大作戦』で、降板したマーティン・ランドーに代わって、変装の名人パリスを演じ、スポックだけの役者ではないことを証明します。さらにその後は『スター・トレック3/ミスター・スポックを探せ!』(84)で監督デビュー。続いて監督した『スター・トレックIV 故郷への長い道』(86)、『スリーメン&ベビー』(87)も大ヒットし、演出家としての才能も実証したのです。 ニモイはその後もSTシリーズに出演し、JJエイブラムズ監督のリプート版『スター・トレック』(09)にスポック役で出演、その翌年に俳優引退を発表します。しかし、『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』(11)で先代プライムセンチネル・プライムの声で現役に復帰、映画『スター・トレック イントゥ・ダークネス』(13)にも出演しています。 ■ニモイの魅力とは? 私は実際のニモイを見たのは一度だけ、20年以上前に開催された米国のSTコンベンション会場です。ただし、登壇してスピーチするのを遠くから見ただけ。従って、本当はどのような人物なのかは判りません。落ち着いていて、ウィットに富んだ話しをしていました。 TOSでスルー(ミスター・加藤)を演じたジョージ・タケイさんは、かつて彼のことを「誠実で、人の気持ちが分かる男」と仰有っていました。タケイさんには何度かインタビューし、そのたびに他のキャストについてもお聞きしていますが、真っ先に誉めるのはいつもニモイのことでした。STⅣで、スルーが自分の先祖とサンフランシスコで会うシーン(※映画ではカットされている)の裏話を披露するときも、ニモイがいかに誠実な人なのかを語られていました。 私たちはニモイが出演された作品や、インタビュー映像などの印象では、何事も真剣に取り込むという真摯な姿勢を感じることができます。私たちSTファンにとっては、ニモイ=スポックであることも事実です。例え、それが俳優としての計算された演技であっても、画面の中では生きている本物のスポックが存在するのです。それはいわば、ニモイ演じるスポックのカトラ(※ヴァルカン人の生きた魂)かもしれません。そう思うことで、いくらかは心が安らかになるような気がします。GWは、そう思いながらST映画の連続放送を鑑賞するのも供養になるような気がします。 幸い、シリーズの中でスポックの死は描かれていません。スポックは23世紀の未来で、惑星連邦のための秘密任務に就いているのかもしれません。「長寿と繁栄を」"Live long and prosper"■ COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.05.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年5月】おふとん

女子大生のルーシー(エミリー・ブラウニング)の新しいアルバイトは秘密クラブでの下着姿のウェイトレス。しかしオーナーに気に入られたルーシーは禁断のアルバイトを…。 睡眠薬を服用し、ただ眠るだけでもらえる多額の報酬。ただし眠っている間になにが自分の身に起こっているかを知ることはできない。寝ている間の事が気になったルーシーは、あるとき部屋にカメラを仕掛けることにして…。 これまで何度も映画化されてきた川端康成『眠れる美女』が原作の本作。フェティッシュな下着や謎めいた秘密クラブ、そしてなんといっても見どころはエミリー・ブラウニングの芸術品のような白い肌と裸体!全部丸見えですが、全然下品でない!むしろ神々しい! どこかずっと他人事のようなルーシー、夢を見ているかのような浮遊感、美しい裸体。遠い昔の思い出のように記憶に残ります。 © 2011 Screen Australia, Screen NSW, Spectrum Films Pty Limited,Cardy &Company Pty Ltd, Lindesay Island Pty Ltd and Magic Films Pty Ltd.

-

COLUMN/コラム2015.05.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年5月】うず潮

クリント・イーストウッドが製作・監督・主演した戦争ドラマ。海兵隊に再入隊した渋コワ鬼軍曹イーストウッド。彼が任された仕事は、だらけきった若い兵士たちの訓練。彼らを徹底的に鍛え上げるため、ある時は実弾をぶっぱなし、またある時は自分の着ているTシャツと違う理由で半裸で走らせたり…理不尽極まりない厳しい訓練で若い兵士を振り回す。そんな鬼軍曹に反発する兵士たちだったが、イーストウッドの元でひとつに結束していく。そんな彼らに救出作戦の命令が下る。 訓練でも戦場でも淡々と冷静に背中で語るイーストウッドの姿は、かっこ良すぎます。さらに緊張感溢れる戦闘シーンも必見!またザ・シネマでは、『スペース カウボーイ』『マディソン郡の橋』など彼の出演作を5月に特集放送。こちらもぜひご覧ください! TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.