COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2014.10.07

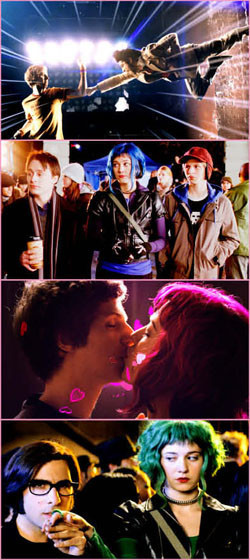

映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』と、アメコミ映画の現在

■あれから4年 映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』は2010年にアメリカで公開された(日本では翌年公開)。いまから4年ばかり前になる。だが、いわゆる“アメコミ映画”は、この4年のあいだに大きく様変わりした。2012年に映画『アベンジャーズ』が大ヒットすることで、コミックのキャラクターを使った超大作映画が、毎シーズンの目玉としてハリウッドに完全に定着したのだ。 いまや盤石の地位を固め、ますます活況を呈するアメコミ映画だが、その一方で、最近すっかりなりをひそめてしまったジャンルもある。スーパーヒーロー(もしくは、そのパロディ)じゃなく、“SF”や“アクション”といったはっきりしたジャンルでもくくれないコミックを原作にした映画である。あえて分類するなら、“青春”や“文芸”路線とでも呼べばいいのだろうか。かつては2001年の『ゴーストワールド』や、2005年の『ヒストリー・オブ・バイオレンス』といったコミックの映画化が、細々ではあるが良作を生んでいた。しかし『スコット・ピルグリム』以降、そんな流れには新しい動きがなかなか見られないまま現在に至っている。そう考えると『スコット・ピルグリム』という作品は、時代の転換点に立っているような気がしてくるのだ。コミックとしても、映画としても……。 ■オルタナティブ・コミックとマンガ 映画の原作となったコミック『スコット・ピルグリム』シリーズの著者は、カナダ人のブライアン・リー・オマリー。作品は2004年から2010年にかけて、インディ系の出版社オニ・プレスより、全6巻の描きおろし単行本として刊行された(日本版はヴィレッジブックスより、全3巻で発売)。まずこのコミックが生まれるに至った背景を考えてみよう。 1990年代あたりから、インディ系コミックブックの世界で、日常生活における心理の機微をあるときには繊細に、またあるときにはユーモラスにつづる作品が注目を集めるようになった。表面的な絵柄こそさまざまだったが、こうした派手なアクションやわかりやすいギャグを売り物にしない作品は、当時の音楽の流行に合わせるかのように、“オルタナティブ・コミック”と呼ばれるようになる。そんな流れを代表する作品の一つが、先述の『ゴーストワールド』である。1990年代も後半になると、“オルタナティブ・コミック”を刊行するインディ出版社が増えた。『スコット・ピルグリム』を刊行したオニ・プレスもそんな会社の一つだった。 また、1990年代後半といえば、日本のマンガが本格的に北米進出を果たした時期でもあった。それ以前から『AKIRA』や『子連れ狼』といった、いかにも“日本的”な名作は紹介されていたし、アニメ/マンガ的な絵柄のアメコミだってあった。だがその頃、少女マンガをはじめとして、それまでとは比べ物にならないほど多種多様なマンガが英語圏でも読めるようになり、2000年代に入ると、アメリカの出版社で“アメコミ”ではなく“マンガ”の新人賞すら開催されるまでになったのだ。 2000年代前半には、“オルタナティブ・コミック”もメジャーな出版社から刊行され、ベストセラー・リストに名を連ねるようになっていた。つまり、ことさらに“オルタナティブ(もう一つの)”という言葉を使わなくてもいいくらいに、コミックを使って日常を描く手法が普及した時代、そして“アニメ”、“ゲーム”に続く日本のサブカルチャーとして、“マンガ”が定着した時代に『スコット・ピルグリム』は生まれた、ということになる。 ■映画によるコミック表現の極致 2004年にコミック『スコット・ピルグリム』の第1巻が刊行されると、間もなく映画化の企画が持ち上がった。監督を任されたのは、長編映画第1作『ショーン・オブ・デッド』を完成させたばかりのイギリス人エドガー・ライト。しかし、その頃はコミックがどんな結末を迎えるか、まだ原作者自身にもわかっていなかった。単行本の刊行はおよそ1年に1冊。撮影に入るまでには長い時間がかかり、そのあいだにライト監督は長編第2作『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』を完成させている。 映画制作にあたって、原作者と監督は密にやり取りをした。オマリーは初期の創作メモを提供したので、コミックに使われなかった要素が映画に登場することになった。また、脚本と原作の制作が並行していたので、コミックの後半には、脚本に使われたセリフが取り入れられることもあった。2009年になって、ようやく映画の撮影に入るのだが、コミック最終巻の刊行は映画の公開とほぼ同時期。映画の結末はギリギリの段階で、原作に合わせて変えられた。ここまで原作と映画が相互に影響し合った例も珍しいだろう。 こうして完成した映画版『スコット・ピルグリム』は、“コミックの映画化”の一つの到達点とでも呼べる作品になった。物語が進むにつれて、両者の展開は異なっていくものの、映画における多くの場面や出来事が、原作を踏襲している。撮影はカナダの、コミックに登場した土地で行われた。原作者が位置を忘れていたような場所も、コミックに使った資料写真をもとに探し当てられた。さらに、Tシャツの柄などは当然として、擬音を始めとするマンガ的な記号表現すら画面上で再現されている。オマリーが映画のためにわざわざ記号を描きおろす場合もあったらしい。 興行的には製作費すら回収できずに終わってしまったが、映画版『スコット・ピルグリム』は、2003年の『アメリカン・スプレンダー』や2005年の『シン・シティ』以来の、野心的なアメコミ映画となった。そんなエドガー・ライトがマーベル・コミックスのB級ヒーロー『アントマン』を監督すると聞いて、コミックファンの誰もが期待に胸を躍らせたものだった。だが……。 ■そして現在 今年の5月、エドガー・ライト監督の『アントマン』降板が発表された(彼の脚本は使用される予定)。正式な理由は公表されていない。だが、“マーベル・シネマティック・ユニバース”立ち上げ時からの企画だった同作、その後ユニバースが大成功を収め、拡張していくなか、次第に描ける内容に制約が生じたのではないだろうか。スーパーヒーローのシニカルなパロディ映画『スーパー!』を撮ったジェームズ・ガン監督の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が、今夏アメリカで一番のヒット作となったことを思うと、なんとも切ない気持ちになる。ちなみに『アントマン』の後任は、『チアーズ!』、『イエスマン “YES”は人生のパスワード』のペイトン・リード監督である。 一方、『スコット・ピルグリム』以降のアメコミ映画の状況は、冒頭で書いたとおり。やはりいまのハリウッドでは、“物語”より“キャラクター”に需要があるのだろう。せめて『ゴーストワールド』原作者の、ダニエル・クロウズによる新作『ウィルソン』の映画化に何か進展があれば……と願うばかりである。 とはいえ、そんな現状も映画『スコット・ピルグリム』を楽しむのには関係ない。『ショーン・オブ・デッド』、『ホット・ファズ』、『ワールド・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』とジャンル映画を巧みに異化してきた監督が、“アメコミ映画”を一つのジャンルとみなして、手法を深め、徹底的に作り込んで娯楽度を高めた作品だ。クリス・エヴァンス(元ヒューマン・トーチ/現キャプテン・アメリカ)、ブランドン・ラウス(元スーパーマン/現アトム)、トーマス・ジェーン(元パニッシャー)といった、ムダに豪華なスーパーヒーロー俳優のゲスト出演にあらためて驚くもよし、ベック、ダン・ジ・オートメーター、コーネリアス、ナイジェル・ゴッドリッチといった面子によるローファイ、8ビットの入り混じった充実の音響を味わうもよし。約1200ページにおよぶコミックを、見事な手際で113分に圧縮した、高密度の映画をぜひ堪能してほしい。■ ©2010 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.10.04

エンドロールが最大の見どころ!? 『DEGNEKI 電撃』『ブラック・ダイヤモンド』

ひとつはタランティーノが様々な場所で80年代~90年代の香港アクション映画を再評価することで、ハリウッドに多くの香港映画人が参入したこと。この流れの中で『ラッシュアワー』(98年)でジャッキー・チェンが本格的にハリウッドに再進出するきっかけを作り、チョウ・ユンファが当時のタランティーノの恋人であるミラ・ソルヴィーノと共演する形で『リプレイスメント・キラーズ』(98年)でハリウッド進出を果たした。そしてジェット・リーは『リーサル・ウェポン4』(98年)での強烈な悪役で世界デビューを果たし、世界中から絶賛されている。 そしてもうひとつは、タランティーノ自身の監督作である『ジャッキー・ブラウン』(97年)によって、70年代のブラックスプロイテーション映画のテイストを現代に甦らせたことだ。この影響下でジョン・シングルトン監督、サミュエル・L・ジャクソン主演で『黒いジャガー』(71年)のリメイク作『シャフト』(00年)が公開されてスマッシュヒットを飛ばし、70年代ブラックスプロイテーション映画パロディの集大成となる『アンダーカバー・ブラザー』(02年)のような作品が登場した。 こうした香港アクションとネオ・ブラックスプロイテーションという流れが融合したのが、本稿で取り上げる『DENGEKI 電撃』(01年)と『ブラック・ダイヤモンド』(03年)に、『ロミオ・マスト・ダイ』(00年)を加えたアンジェイ・バートコウィアク監督によるヒップホップ・カンフー映画三部作と呼ばれる作品群となる。 本シリーズの第一弾『ロミオ・マスト・ダイ』は、『リーサル・ウェポン』(87年)『ダイ・ハード』(88年)『マトリックス』(99年)といったメガヒットアクション映画を連発する名プロデューサーのジョエル・シルバーが、『リーサル・ウェポン4』で撮影監督を務めたバートコウィアクの監督デビュー作として、同作に出演したジェット・リーのハリウッド映画主演デビュー作をあてがう形で実現した作品。『ロミオ・マスト・ダイ』は、本作出演後に飛行機事故で急逝した歌姫アリーヤの初映画出演作であり、人気ラッパーのDMXもこの作品で本格的に俳優業に乗り出すことになるきっかけとなった作品でもある。 この流行り物を先取りし、初物尽くしでフレッシュなメンツで制作された『ロミオ・マスト・ダイ』は、アメリカをはじめとする全世界で大ヒットを記録。2500万ドルで制作されて、興行収入9100万ドルというメガヒット作となった。 この映画で俳優としての実力を認められたDMXを準主演とし、前作のスタッフを継承した上で、スティーヴン・セガールを主演に据えて制作されたのが『DENGEKI 電撃』である。 正義感の強すぎる刑事ボイドは、副大統領を狙うテロリストを撃退するも、副大統領を川に突き落としたために、犯罪多発地帯である15分署に左遷させられてしまう。さらにドラッグ密売現場で犯人を取り押さえたと思いきや、それは囮捜査官。この失敗からボイドは交通整理係にまで格下げされてしまう。しかしこの15分署内で起きている汚職を発見したボイドは……。 この映画が制作された頃、セガールは出演作がアメリカでは軒並み大コケする落ち目のアクション俳優となっており、その人気は急落していた。体重が大幅に増加したセガールが、似たようなプロットで、スタントダブルを使った似たようなアクションを繰り返すだけの作品に多くの観客が飽きていたためである。そんなセガールを本作に起用したシルバーは、まずセガールのトレードマークであるチョンマゲを切らせ、ダイエットを命令。セガール自身でしっかりとアクションが出来る状態にしてから、本作の撮影に臨ませている。 本作では久々にキレッキレのセガールアクションが堪能できる作品であり、またセガールが初めてワイヤーアクションに挑むなど新境地を開拓した作品でもある。敵役のマイケル・ジェイ・ホワイトのソードアクションも素晴らしく、『マトリックス』シリーズや『インファナル・アフェア』(02年)、『スパイダーマン2』(04年)などの名アクション振付師ディオン・ラム演出のファイトシーンは、前作『ロミオ・マスト・ダイ』を凌駕する、迫力満点な出来となっている。 『DENGEKI 電撃』も世界で8000万ドルの興行収入を稼ぎ出すスマッシュヒットとなり、この後再びジェット・リーを主演に迎え、『ロミオ・マスト・ダイ』と『DENGEKI 電撃』で俳優として著しい成長を見せたDMXとのダブル主演作『ブラック・ダイヤモンド』が制作されることになる。 鮮やかな手口で金庫破りを繰り返すトニーとその一団。ある日ロスの貸金庫に忍び込んだ一団は、見たこともないような黒いダイヤモンドを発見する。そのタイミングで謎の中国人スーから黒いダイヤモンドに手を出すなとの警告電話を受けたトニーは、彼らの雇主が裏切ったことを知り、スーの警告を無視してダイヤを奪って銀行から脱出する。しかしトニーの娘が謎の集団に誘拐され、引き換えにダイヤを要求される。そこにスーが現れ、トニーらにある取り引きを持ちかけるが……。 今回は敵役として登場するのは日系ハリウッド映画『クライング・フリーマン』(95年)や『ジェヴォーダンの獣』(01年)などで活躍する本格アクション俳優マーク・ダカスコスと、サモ・ハン主演のTVドラマ『LA大捜査線/マーシャル・ロー』(98年~)で注目を浴びたケリー・フー。両者ともバリバリに身体が動く俳優であり、クライマックスの3つの異なるシチュエーションでのアクションは最後まで飽きさせない。格闘シーンの振付けは、ジェット・リーの盟友であり、ジャッキー・チェンの兄弟子であるコーリィ・ユンが担当している。ちなみに本作では、後に総合格闘技の大スターとなるチャック・リデル、ランディ・クートゥア、ティト・オーティズというUFCレジェンドたちとジェット・リーが戦うという夢の対戦もあるので、格闘技ファンにも是非観てほしい作品だ。 さて、本シリーズはヒップホップをはじめとするブラックカルチャーと東洋アクションの融合という点で大いに評価されてきた作品であるが、公開当時からある“おまけ”が作品の評価とはまったく別次元で伝説となった作品群でもある。その“おまけ”とは、本編終了後のエンドクレジット時に流れるトム・アーノルドとアンソニー・アンダーソンの掛け合い漫才のことである。 『DENGEKI 電撃』では、すべての事件が解決した後で、アーノルドがホストをつとめるトーク番組にアンダーソンがコ・ホストとして出演するという設定で、これ以上ないほど大量の人種差別ネタや下ネタなどの不謹慎ネタを、2人が爆笑しながらぶちまけまくるというもの(しかも会話の内容は本編とは一切関係ない)。公開当時はマジメなセガールファンの顰蹙を大いに買っている。 続く『ブラック・ダイヤモンド』では映画業界悪口ネタでまたもや大暴走。この事件を映画化するならどんなキャストとスタッフが良いかを延々と語り合い、最後は『DENGEKI 電撃』のエンドロールでの自分たちの掛け合いを絶賛して終わるという意味不明かつ爆笑必至なものとなっている。 両方ともマジメな映画ファンからすると許されざる暴挙かもしれないが、最後の最後まで映画を楽しませようとする制作側の(ちょっと外れた)心意気が感じられて、個人的には大満足で映画を観終えることが出来た。今回放送される両作品も、エンドロールに入ったからといってチャンネルを変えるなどということが無いように注意して頂きたい。ご両親や恋人と観ると、非常に気まずい思いをするかもしれないが。■ 『DENGEKI 電撃』© Warner Bros. Entertainment Inc./『ブラック・ダイヤモンド』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.09.30

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年10月】キャロル

『アバター』のジェームズ・キャメロン製作総指揮で贈る、究極のアドベンチャー・サスペンス。世界最大の洞窟を、世界的探検家フランク率いる一行が調査を進めていた。しかし運悪く巨大サイクロンが発生。洞窟内は増水し鉄砲水によって出口を塞がれてしまう。閉じ込められた一行は、まるで迷路のように水路が入り組んだ巨大洞窟のトンネルを彷徨いながら海への出口を探すのだが・・・。迫力満点の映像美はもちろんのこと、「もしも自分の身に起きたら・・・」と思わず考えてしまうような、人間の内面をえぐり出すリアルな人物描写が緊張感を一層高めます。是非部屋を暗くして、大音量で究極のサバイバルを体験して下さい! © 2011 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.09.30

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年10月】にしこ

1950年代から1960年代にかけて、アメリカで人種差別の撤廃を求めて行われた公民権運動。白人公民権運動家2人と彼らが保護した1人の黒人青年が、ミシシッピ州で行方不明になる。この事件に動いたFBIからウィリアム・デフォーとジーン・ハックマン演じる2人の捜査官がミシシッピに送られる。事件の真相に近づけば近づくほどに、彼らは想像を絶するほどの非人道的な差別と対峙する事になり…失踪事件の捜査とうい一級のサスペンスでありながら、60年代、南部で横行していた差別主義者による黒人差別がいかに非人道的で、許しがたいものであったかを「目をそらすな」という強いメッセージと共に観る者に訴えかける傑作です。差別を生む要素が決して単純なものでない事を説得力をもって語るジーン・ハックマンの演技が光ります。 MISSISSIPPI BURNING © 1988 ORION PICTURES CORPORATION.All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.09.22

【3ヶ月連続キューブリック特集その2】理想を果たせなかったキューブリックの“リターンマッチ”〜『ロリータ』『バリー・リンドン』

ひとつのジャンルにとどまらず、さまざまなジャンルの作品を手がける作家のことだ。クリスチャン・ベールが出演に際し、30キロ減量したことで話題となった映画『マシニスト』(04)のブラッド・アンダーソン監督にインタビューしたとき、次回作がサルサを扱ったダンスムービーになるという話題になった。『マシニスト』とはえらく方向性の違うジャンルを手がけるんですね、と筆者が問うと、アンダーソンは即座にこう答えたのだ。 「ジャンルホッパーだよ。キューブリックみたいなね」 巨匠と呼ばれる多くの映画監督は、良く言えば高尚な、悪く言えば通俗的なものに背を向け、世界観に飛躍のない、社会性や文学性の強い作品によって名声を得ている。 だがスタンリー・キューブリックはこうした歴史的名監督の一人でありながら、SF、コメディ、戦争、史劇、ホラー、エロスといったさまざまなテーマを手がけ、そのどれもが高い評価をもって支持されている。こうした作品展開は受け手の間口を広げ、多くの信奉者を生み出す。先に例を挙げたアンダーソン監督にとどまらず、スティーブン・スピルバーグやジェームズ・キャメロンといった、現代ハリウッドを代表する巨匠たちにその継承を見ることができるだろう。 そう、影響力という点において、キューブリックほどに大きな存在の映画監督はいないのである。 だが、こうしたジャンルにこだわらない映画製作は、監督自らに作品を自由に扱える権限がなくては果たせない。「映画はスタジオとプロデューサーのもの」というハリウッドの原則のなかで、キューブリックは自前のプロダクションをキャリアの早い段階から有し、MGMやワーナーといったメジャーの映画会社と良好関係を築きあげ、作品に関するイニシアチブ(主導権)を握ってきた。そして自分が創作に没頭できる題材に取り組むことで、その独自の映像、演出センスに磨きをかけてきたのである。 キューブリックがこうした取り組みにこだわったのには、強い理由がある。自身が32歳のときに監督した大作『スパルタカス』(60)でファイナルカット(最終編集)権を得られず、自分の意向を作品に反映できなかったからだ。主演のカーク・ダグラスから『突撃』(62)を認められてのオファーだったが、作品を更迭されたアンソニー・マン監督の代理であり、立場的には雇われの身にすぎなかったのである。 このときの苦い経験が、スタジオ側の作品干渉に対する、キューブリックの強いアレルギーとなった。そして『スパルタカス』を反骨のバネとし、スタジオが手がけないようなリスキーなテーマへと踏み込んでいくのだ。それが『ロリータ』なのである。 少女に隷属する中年男の堕落を描いた本作は、ロシア人作家ウラジミール・ナボコフによる文学史に残る名編だ。しかし性倒錯心理に迫った本著はたびたび発禁処分を受けるなど、当時としてはセンセーショナルな小説として世を賑わせた。 そんな『ロリータ』の映画化に、キューブリックは果敢にも着手したのである。おりしもヘイズ・コード(アメリカ映画の検閲制度)によって、公序良俗に反する表現は芽を摘まれる時代。スタジオが回避するようなテーマに敢えて挑むーー。とりもなおさずそれはキューブリックにとって、自分の意志のもとに作品を創造するという証でもあり、作り手としてスタジオやプロデューサーに魂は売らないという、意思表示の意味合いをもっていたのである。 しかしアメリカ映画倫理協会が警戒するような原作ゆえ、『ロリータ』を映画へと昇華させるために、キューブリックは苦心惨憺の手を尽くしている。原作者のナボコフ自身に脚本を執筆させ、合理的に原作を圧縮したり、あるいは検閲機関の干渉を避けるためにイギリスで撮影(キューブリックがイギリスに拠点を置くきっかけとなった)したりと、テーマの本質を損ねないようにした。また構成上、ラストの悲劇を冒頭に掲げてブックエンド形式にするなど、ロリータことドロレス(スー・リオン)に熱を上げるハンバート(ジェームズ・メイソン)の顛末を、どこか冷笑ぎみに捉えたアレンジがなされている。 そう、キューブリックの映画を観た人が、他の監督の作品と違いを覚えるのは、その超然とした語り口ではないだろうか。登場人物に観客が感情移入できる余幅のようなものが、およそ彼の作品からは感じられない。あるのは主人公の行く末を高台から眺望するような、視線の冷たさと客観性だ。『シャイニング』(80)で、オーバールックホテルにある迷路をさまようダニーとウェンディの姿を、俯瞰から覗き込むジャック・トランスのようである、演じるジャック・ニコルソンの様相が監督に似ているということもあって、かの名場面はじつに説得力を放つ。それは極端な例えにしても、『2001年宇宙の旅』(68)のボーマン船長や『時計じかけのオレンジ』(71)のアレックス、『シャイニング』のジャックに『フルメタル・ジャケット』(87)のパイルやジョーカーなど、暴力や性、恐怖や戦争と対峙した彼らの物語は、どれもそれを見つめるカメラのまなざしが一様に寒々しい。 『バリー・リンドン』は、こうした超然さが『ロリータ』以上に目立つ作品である。 レイモンド・バリー(ライアン・オニール)の栄光と没落の生涯を激動の時代に絡めながら、18世紀イギリス貴族の生態をディテール豊かに描いた本作は、キューブリックが自主的に手がけた初の歴史劇だ。 キューブリックはサッカレーの原作にある、バリー自身の一人称の語りを三人称に変更し、より対象から距離を置いた「観察記録」のように仕上げ、達観したような視点を強く印象づけている。キューブリックはこの変更について、一人称の読み手を煙に巻くようなあやふやさが、映画では成立しないことを理由としている。いわく、 「映画は小説と違い、いつも客観的な事実が目の前にある」 (ミシェル・シマン著「キューブリック」スタンリー・キューブリックとの対話『バリー・リンドン』より) 『バリー・リンドン』における「客観的な事実」とは、七年戦争に揺れた18世紀イギリスの時代模様であり、キューブリックはそれを徹底してリアルに再現することで、バリーの置かれた状況を明確にし、説明的な演出や芝居を極力少ないものにしている。スタジオ映画のようにまんべんなく照明のあたった世界ではなく、自然光をベースとした画作りを標榜。ロウソクの灯火を光源とするジョルジュ・ド・ラ・トゥールの絵画のような、そんな18世紀の景観をフォトリアルに描写するため、わずかな光で像を捉える50mm固定焦点の高感度円筒レンズを使い、時代の空気を見事なまでに創出している。この飽くなきビジュアルへの追求もまた、キューブリック作品の超然たる様式に拍車をかけているのだ。 この時代再現に対する執拗なまでのこだわりは『ナポレオン』という、果たせなかった企画が背後にある。 キューブリック幻の企画として名高い『ナポレオン』は、フランスの皇帝ナポレオン一世の生涯を俯瞰し、数々の伝説を視覚化しようとしたプロジェクトだ。そのため彼は500冊以上に及ぶ文献を読破し、世界じゅうの関連資料を収集。ナポレオン研究の権威に顧問を依頼し、徹底したリサーチを重ねた。キューブリックにとって、まさに執念の企画だったのだ。 しかし残念なことに、莫大な製作費が計上されたこの超大作に映画会社が尻込みし、クランクインには至らなかった。キューブリックは費やした労苦を闇に葬りさらないためにも『ナポレオン』の企画をスピンアウトさせ、同じ時代物の『バリー・リンドン』を撮りあげたのだ。 2009年、幻に終わった『ナポレオン』の資料や記録写真、脚本などを収録した“Stanley Kubrick's Napoleon: The Greatest Movie Never Made”が出版され、作品の全貌が明らかになった。それに目を通すと、衣装やセットなどのプロダクションデザイン、ロケーション案や演出プランなど多くの部分で『バリー・リンドン』への置換を実感することができる。なにより徹底した時代空間の再現によって、英雄ではなく人間としてのナポレオン像をあぶりだそうとした創作の姿勢は、そのまま『バリー・リンドン』における人間バリーの描き方に受け継がれているといっていい。 『ロリータ』そして『バリー・リンドン』ーー。どちらも時代設定や世界観、そして方向性がまったく異なる、広い振り幅の両極にある作品だ。ジャンルホッパーの巨匠の、まさに面目躍如だろう。 しかし、両作ともにキューブリックが果たし損ねた理想への「リターンマッチ」という側面を持ち、その関係は“執着”という濃い血を分けた、まるで兄弟のように近しい。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.09.17

映画も音楽もみんなスウィングする怒濤の60'sロンドンへいざワープ!!〜『ナック』

真夜中、人が寝静まった時間帯に、こっそりテレビのスイッチをONにし、安いワインでも片手に観るべき映画があるとしたら、絶対コレ。冒頭からしゃれたメロディをバックに、何かを物語るでもなく、ただ、ひたすら1960年代ロンドンの空気感をカメラで掬い取り続ける映画『ナック』こそ、ほろ酔い気分のシネフィルには最適のBGV。全編に満載された恐れを知らぬ自由な空気が、カウチに横たわる疲れた体をいつしか時空を超えて怒濤の"スウィンギング・ロンドン"(以下、S.Lと省略)へと誘ってくれるに違いない。 オープニングはまるでラグジュアリー・ブランドのイメージビデオのようだ。ロンドンの高級住宅街、ハマースミス界隈にあるフラットの3階に住む若いドラマー、トーレンの部屋に続く階段を、美女軍団が埋め尽くしている。何かのオーディションなのか?彼女たちは全員、ヘンリーネックのセーターにベルト付き膝上10センチのミニスカート、チェーンのネックレス、それに濃いアイメイクでトーレンとの面会を待っている。ファッションに詳しい人ならすぐに分かるはずだ。それが、"S.L"を牽引したデザイナー、マリー・クワントが生み出した伝説のアイテムであり、ミニスカートにマッチしたヘアメイクはヘアデザイナー、ヴィダル・サスーンの代表作、ボブカットのバリエーションだと言うことが。 とりあえず、"S.L"について軽くお復習いをしておこう。それは、1960年代のロンドンで花開いたファッション・シーン、カルチャー・シーンを指し示すキャッチフレーズ。新しく、モダンなものを渇望していたそれら若者発信の現象は、まず、ミュージック・シーンでは全世界にサイケブームを巻き起こしたビートルズのアルバム"サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド"によって、ファッション・シーンではクワントやサスーンによって、瞬く間に世界へと伝播して行った。 そして、映画では、あのヴァネッサ・レッドグレーブがミニスカートで登場するミケランジェロ・アントニオーニ監督の『欲望』(66年)や、お堅い国家公務員スパイであるはずのジェームズ・ボンドが一方で女をハントしまくる快楽主義が痛快だった『007』シリーズ(62年~)、マイケル・ケインがタイトなベルベットのスーツで現れる『アルフィー』(66年)等、幾つかのトレンドセッターが現れた。その影響はハリウッド映画にも顕著で、オードリー・ヘプバーンは『おしゃれ泥棒』(66年)で"S.L"の前段とも言えるモッズルック(1950年代後半からイギリスで巻き起こった労働者主導のムーブメント)をジバンシーのエスプリを介しておしゃれにアレンジ。その先陣を切ったのが『ナック』だ。作品の隅々にまで漂う"S.L"の息吹が、いかに新しい物好きの審査員に衝撃を与えたかは、1965年度のカンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞したことでも明らかである。 話は至極シンプルで、観ようによっては無意味。冒頭の美女軍団は、女には事欠かないトーレンのフラットメイトで、トーレンとは逆に全然イケてない小学校教師、コリンの幻想だったかも知れないのだが、その後の展開としては、コリンとトーレンにアーティストのトムを加えた3人が、田舎からロンドンに出てきたダサいヒロイン、ナンシーと出会って、ロンドンの街を自由自在&縦横無尽に駆け巡るのみ。一応、奥手なコリンがナンシーのハートを射止める(ナックとは女子をゲットするというスラング)までのラブストーリー的なプロットはあるものの、繰り返すが、映画の売りは空気感、これに尽きる。 見せ場は主人公たちの行動や台詞と、それに対する大人たちの反応に集約されると思う。トーレンが美女軍団の中からビックアップしたスレンダーガール(何と18歳のジェーン・バーキンのこれが映画デビュー!)をオートバイ(バイクは同じくS.Lを代表するアイテム)のバックシートに乗せ、フルスロットルでストリートを疾走すると、大人たちはやれ「道路はレース場か!?」とか、やれ「徴兵制を復活させろ」とか煩いし、コリンとトムにナンシーが加えた3人が、女の子とベッドインするための巨大ベッドを抱えて街を歩いていると、大人たちは「モッズめ!」と吐き捨てる。それまで誰もやらなかったことをやっただけで、即、安易にモッズ呼ばわりである。また、旧世代はモッズ=ヘンプ(インド産の大麻)と連想しがちだし、トムはトーレンに「君はゲイか?」と問われて「違う。残念ながら」とあっさり返答。今では当たり前になっている価値観が、当時のロンドンでは前衛だったというタイムワープ的な楽しみが、とにかく『ナック』にはぎっしりなのだ。 監督の情報も少し。監督のリチャード・レスターは『ビートルズがやってくる ヤア!ヤア!ヤア!』(64年)や『ヘルプ!4人はアイドル』(65年)で見せた風刺コメディやドキュメントタッチ、また、即興演出を『ナック』でも試していて、横一列に並んだドアをベッドを運ぶ3人が出たり入ったりする場面や、一ヶ所だけだが逆回転にも挑戦。アメリカ生まれのレスターはビートルズや『ナック』で名声を得たせいか、その代表作のほとんどはイギリス絡み。S.Lをステップボードにキャリアを築いたと言ってもいいくらいだ。 最後に俳優と音楽の話で締め括ろう。ナンシーを演じる60s英国映画の看板女優、リタ・トゥシンハムは一度見たら忘れられない強烈な眼力で常時画面を席巻し、コリン役のマイケル・クロフォード、トーレン役のレイ・ブルックス、トム役のドネル・ドネリーを完全食い。それより、ジェーン・バーキン以外にも『ナック』でデビューした後の大女優がいることをお知らせしたい。(*注・自分で見つけたい方は以下は読まずにどうぞ) まず、トーレンが水上スキーを楽しむシーンで、ウェットスーツにコップの水を注ぐのはシャーロット・ランプリング。そして、ラストのロイヤル・アルバートホールのシーンで繰り返し画面に映る美女軍団の一人は、何とジャクリーン・ビセット。回りと同じ格好をしていても広い額がバレバレだけれど。 全編に流れる管弦楽にオルガンをフィーチャーした心地よいサウンドが、ワインでほろ酔いの神経をさらにハイにしてくれるはず。ポップとクラシックを巧みに合体させた粋なメロディは、後にジェームズ・ボンドのテーマで人気を博すことになる作曲家、ジョン・バリーの手によるもの。この映画がきっかけでジェーン・バーキンと恋におち、14歳の年齢差を飛び越えてロリータ婚したバリー自身のトリップ感覚が、もしかして、音作りに影響していたのかも知れないと思うと、『ナック』はもっと楽しくなる。スウィングしていたのは映画だけじゃないのだ。■ KNACK, AND HOW TO GET IT, THE © 1965 WOODFALL FILM PRODUCTIONS LIMITED. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.09.04

あまりにも短すぎたキャリア絶頂期が過ぎ去った後、孤高の鬼才ウィリアム・フリードキンが放った刹那的な輝き〜『L.A.大捜査線/狼たちの街』、『ジェイド』

1960年代半ばにドキュメンタリーからフィクションの世界へと転身し、『誕生パーティー』(69)、『真夜中のパーティー』(70)という舞台劇に基づく異色作2本を発表。続いて『ダーティハリー』(71)と双璧を成すポリス・アクションの最高峰『フレンチ・コネクション』(71)で作品賞、監督賞を含むアカデミー賞5部門を制し、その2年後にはオカルト・ホラーの歴史的な金字塔『エクソシスト』(73)を発表して空前の社会現象を巻き起こした。 ところがフリードキンの時代は長く続かなかった。『エクソシスト』の後は『恐怖の報酬』(77)、『ブリンクス』(78)、『クルージング』(79)といった意欲作を世に送り出したものの興行的にパッとせず、あれよあれよという間に威光が衰えたフリードキンは、同世代のフランシス・フォード・コッポラ、ひと世代下のスティーヴン・スピルバーグらに追い抜かれ、置き去りにされてしまう。器用な職人監督にはなりきれず、なおかつ常人には理解しがたいこだわりを内に秘めたこのフィルムメーカーは、1980年代以降もメガホンを執り続け、トミー・リー・ジョーンズと組んだ軍事サスペンス『英雄の条件』(00)、筆者が愛してやまないナイフ・アクションの快作『ハンテッド』(03)、マシュー・マコノヒー主演の異色ノワール『キラー・スナイパー』(11)などで健在ぶりを示すが、その合間には数多くの失敗作を手がけている。 巨匠と呼ぶにはあまりにもキャリアの絶頂期が短かったフリーンドキンだが、このたびザ・シネマで放映される『L.A.大捜査線/狼たちの街』(85)は、彼が全盛時のパワーを取り戻したかのような刹那的輝きに満ちた力作である。物語は連邦捜査官のチャンスが、偽札製造のプロに定年退職寸前の相棒を殺害されるところから始まる。怒りの弔い合戦を決意したチャンスは、経験の浅い新たな相棒ジョンとともに犯人エリックを追い、執念深い捜査を繰り広げていく。 陽光眩いアメリカ西海岸が舞台とあって、フリードキン流の泥臭いドキュメンタリー・タッチが全開だった『フレンチ・コネクション』とはヴィジュアルのルックがまったく異なっている。とことんドライで、そこはかとなく「マイアミ・バイス」風のスタイリッシュ感をまとった映像を手がけたのは、この前年にヴェンダースの『パリ、テキサス』(84)とアレックス・コックスの『レポマン』(84)、翌年にジャームッシュの『ダウン・バイ・ロー』(86)に携わった撮影監督ロビー・ミューラー。砂漠などのロケーションが鮮烈な印象を残すこの映画は、やがてフリードキン作品らしく思いもよらない方向へと屈折し、法を遵守する立場のはずの主人公の凄まじい暴走を描いていく。 そのハイライトは、憎きエリックをあぶり出すための偽札作りの手付金の調達を上司に却下されたチャンスが、相棒をむりやり従わせて誘拐強盗を犯す場面だ。何とか5万ドルの入手に成功したものの、犯罪組織に追われる身となったチャンスとジョンは、車に飛び乗って逃走を図る。ところが逃げても逃げても敵がわき出してくるため、チャンスの車は行き当たりばったりで水路や線路を突っ走った揚げ句、高速道路を猛スピードで逆走し、一般市民の対向車を山のようにクラッシュさせていく。囮捜査の資金調達をめぐるプロット上のささいなエピソードをはてしなく肥大化させ、映画史上希に見る異様なカー・アクション・シークエンスを実現させたフリードキンの型破りな剛腕! 『フレンチ・コネクション』や『ハンテッド』にも色濃く見られたチェース・シーンへのただならぬ執着に圧倒され、唖然としつつも理屈を超えた感動を覚えずにいられない。 この怒濤のカー・チェイスに加え、エリック役の若きウィレム・デフォーのカリスマ性も見逃せない。序盤、エリックが砂漠の工場でひとり黙々と偽札製造を行うシークエンスは、まるで至高の芸術作品の創造に没頭するアーティストを連想させる。エレガントな狂気と神出鬼没の狡猾さを兼ね備えた出色の悪役を体現したデフォーは、これが出世作となって『プラトーン』(86)、『最後の誘惑』(88)、『ミシシッピー・バーニング』(88)といった話題作に相次いでキャスティングされることになる。エリックの運び屋に扮したジョン・タトゥーロの助演も要チェックである。 初見の方のために物語の行く末は伏せておくが、チャンスとエリックがついに直接相まみえるクライマックスには異常な展開が待ち受けている。法の裁きや復讐、偽札による金儲けといった思惑を超え、奇妙なまでに曲がりくねって行き着く男たちの壮絶な運命は、驚くほど呆気ないがゆえに極めてフリードキン的だ。おまけに、これほど登場人物が顔面に被弾する銃撃シーンの多い映画は珍しい。北野武監督のデビュー作『その男、凶暴につき』(89)に影響を与えたとも言われ、実際いくつかの共通点が見られる本作は、あらゆる点において何かが確実に狂っている映画なのである。 そしてザ・シネマにお目見えする、もう1本のフリードキン作品『ジェイド』(95)も紹介しておきたい。ある大富豪がアフリカ製の斧で惨殺されるという奇怪な猟奇事件が発生し、検事補コレリの調査によって“ジェイド(淫婦)”の異名を持つ井正体不明の美女の存在が浮かび上がる。カリフォルニア州知事のセックス・スキャンダルにも絡んでいる“ジェイド”とは何者なのか。ジョー・エスターハスが脚本を担当している点からも、『氷の微笑』(92)の二匹目のドジョウを狙ったことが明らかなエロティック・サスペンスである。 ところが男と男の因縁を描かせると天下一品のフリードキンに、男と女の淫らな秘密をめぐるこの企画を委ねるのは少々筋違いであった。いろんな出来事がめまぐるしく起こるので退屈はしないが、フリードキン的な濃厚さは乏しく、ストーリー上必要不可欠な官能性もいまひとつ。にもかかわらず本作には、“チェイス狂”フリードキンの本領発揮たるカー・アクションが盛り込まれている。主人公コレリの車が何者かにブレーキを破壊され、サンフランシスコの坂道を転がり落ちるシーン。さらに証人を殺害した運転手不明の車を追跡し、大勢のアジア系市民によるパレードでにぎわうチャイナタウンに乱入するシークエンス。もはや本筋のミステリー劇そっちのけで繰り広げられるこれらのカー・チェイスは、『L.A.大捜査線~』と同じく名スタント・コーディネーター、バディ・リー・フッカーとのコラボレーションによるものだ。また本作はジョン・ダール監督の傑作『甘い毒』(94)とともに、セクシー女優リンダ・フィオレンティーノの艶めかしい魅力が拝める代表作でもある。 ふと思えば『L.A.大捜査線~』のウィリアム・L・ピーターセン、『ジェイド』のデヴィッド・カルーソといういささか影の薄い主演男優ふたりは、それぞれのちに「CSI:科学捜査班」のギル・グリッソム、「CSI:マイアミ」のホレイショ・ケインという当たり役で名を馳せることになる。奇人とも暴君とも呼ばれる孤高の鬼才フリードキンは、ピーターセンやカルーソにどれほど現場で無茶な要求を突きつけ、彼らのキャリアにいかなる影響を与えたのか。そんな想像を思い巡らせながら鑑賞するのも一興かもしれない。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.09.03

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年9月】おふとん

1987年世界興収トップ納得のサイコホラー。なんといっても怖いのはグレン・クローズ、あんたの顔!お風呂のシーンなんて夢に出てきちゃう!こわい! それでまた、日本語版吹き替えの沢田亜矢子の声がぴったりで、洋画でありながら、日本の話かのように感じてしまうのです。こんな女ありえないと思いつつも、グレン・クローズの狂気や嫉妬は少なからずなーんとなく理解できてしまうのでは、、 しかし一方でマイケル・ダグラスの「やべー!こえー!」みたいなところから「こいつマジで殺す…」と感情が変化していく様子も見事かつ、がっつり感情移入させるんですね。男女の気持ちをどっちも理解できるということでまさかの恋愛バイブルな一本なのでは!? ちなみに2004年の「ステップフォード・ワイフ」でもグレン様の同じような不気味な御尊顔を拝むことができます。 COPYRIGHT © 2014 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.09.03

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年9月】うず潮

マカロニ・ウエスタンの大スターとなったクリント・イーストウッドが帰国後、ハリウッドに復帰した第1作。冤罪で私刑された復讐に燃える男を、持ち前のニヒルな無表情で熱演した西部劇。牛追いをするクリント・イーストウッドが川を渡っていたところ、謎な男たちに、一方的に襲われ縛り首に。たまたま通りかかった連邦保安官に救われ、判事によって冤罪を認められたクリント・イーストウッドは、元保安官という前歴を買われ町の保安官に任命される。そこから自分を縛り首にした男たちを追い詰める、無表情のクリント・イーストウッドの復讐劇は必見です! HANG 'EM HIGH ©1968 ROSE FREEMAN REVOCABLE TRUST AND LEONARD FREEMAN TRUST. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.09.01

2014年9月のシネマ・ソムリエ

■9月7日『ジェーン・エア』過去に何度も映像化、舞台化されてきたシャーロット・ブロンテの名作小説が原作。意思の強い孤児ジェーンと、ある秘密を抱えた貴族ロチェスターの愛の行方を綴る。監督は『闇の列車、光の旅』の日系米国人C・J・フクナガ。英国的な陰鬱さに満ちた田園や荒野でロケを行い、屋敷内の場面にもゴシックムードを漂わせた演出は見事。幸薄いヒロイン役がはまるM・ワシコウスカの可憐な魅力に目が釘付け! M・ファスベンダー、J・デンチという盤石の配役が実現し、一級の文芸ロマンに仕上がった。 ■9月21日『メタルヘッド』 事故で最愛の母親を亡くし、郊外の住宅街で希望なき日々を送る少年TJ。そんな彼の家に正体不明の長髪男ヘッシャーが住みつき、傍若無人の行動を繰り返していく。S・サッサー監督の型破りな長編デビュー作。人気俳優J・ゴードン=レビットが悪魔や堕天使を連想させるヘッシャーに扮し、共演のN・ポートマンが製作を兼任した。謎の怪人ヘッシャーの“荒療治”が、喪失の痛みを負った少年とその家族を再生させていく物語が、実にユニークで刺激的。観る者の心を震わす寓話的なドラマである。 『ジェーン・エア』© RUBY FILMS (JANE EYRE) LTD./THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2011. 『メタルヘッド』© 2010 Hesher Productions, LLC.