■あれから4年

映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』は2010年にアメリカで公開された(日本では翌年公開)。いまから4年ばかり前になる。だが、いわゆる“アメコミ映画”は、この4年のあいだに大きく様変わりした。2012年に映画『アベンジャーズ』が大ヒットすることで、コミックのキャラクターを使った超大作映画が、毎シーズンの目玉としてハリウッドに完全に定着したのだ。

いまや盤石の地位を固め、ますます活況を呈するアメコミ映画だが、その一方で、最近すっかりなりをひそめてしまったジャンルもある。スーパーヒーロー(もしくは、そのパロディ)じゃなく、“SF”や“アクション”といったはっきりしたジャンルでもくくれないコミックを原作にした映画である。あえて分類するなら、“青春”や“文芸”路線とでも呼べばいいのだろうか。かつては2001年の『ゴーストワールド』や、2005年の『ヒストリー・オブ・バイオレンス』といったコミックの映画化が、細々ではあるが良作を生んでいた。しかし『スコット・ピルグリム』以降、そんな流れには新しい動きがなかなか見られないまま現在に至っている。そう考えると『スコット・ピルグリム』という作品は、時代の転換点に立っているような気がしてくるのだ。コミックとしても、映画としても……。

■オルタナティブ・コミックとマンガ

映画の原作となったコミック『スコット・ピルグリム』シリーズの著者は、カナダ人のブライアン・リー・オマリー。作品は2004年から2010年にかけて、インディ系の出版社オニ・プレスより、全6巻の描きおろし単行本として刊行された(日本版はヴィレッジブックスより、全3巻で発売)。まずこのコミックが生まれるに至った背景を考えてみよう。

1990年代あたりから、インディ系コミックブックの世界で、日常生活における心理の機微をあるときには繊細に、またあるときにはユーモラスにつづる作品が注目を集めるようになった。表面的な絵柄こそさまざまだったが、こうした派手なアクションやわかりやすいギャグを売り物にしない作品は、当時の音楽の流行に合わせるかのように、“オルタナティブ・コミック”と呼ばれるようになる。そんな流れを代表する作品の一つが、先述の『ゴーストワールド』である。1990年代も後半になると、“オルタナティブ・コミック”を刊行するインディ出版社が増えた。『スコット・ピルグリム』を刊行したオニ・プレスもそんな会社の一つだった。

また、1990年代後半といえば、日本のマンガが本格的に北米進出を果たした時期でもあった。それ以前から『AKIRA』や『子連れ狼』といった、いかにも“日本的”な名作は紹介されていたし、アニメ/マンガ的な絵柄のアメコミだってあった。だがその頃、少女マンガをはじめとして、それまでとは比べ物にならないほど多種多様なマンガが英語圏でも読めるようになり、2000年代に入ると、アメリカの出版社で“アメコミ”ではなく“マンガ”の新人賞すら開催されるまでになったのだ。

2000年代前半には、“オルタナティブ・コミック”もメジャーな出版社から刊行され、ベストセラー・リストに名を連ねるようになっていた。つまり、ことさらに“オルタナティブ(もう一つの)”という言葉を使わなくてもいいくらいに、コミックを使って日常を描く手法が普及した時代、そして“アニメ”、“ゲーム”に続く日本のサブカルチャーとして、“マンガ”が定着した時代に『スコット・ピルグリム』は生まれた、ということになる。

■映画によるコミック表現の極致

2004年にコミック『スコット・ピルグリム』の第1巻が刊行されると、間もなく映画化の企画が持ち上がった。監督を任されたのは、長編映画第1作『ショーン・オブ・デッド』を完成させたばかりのイギリス人エドガー・ライト。しかし、その頃はコミックがどんな結末を迎えるか、まだ原作者自身にもわかっていなかった。単行本の刊行はおよそ1年に1冊。撮影に入るまでには長い時間がかかり、そのあいだにライト監督は長編第2作『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』を完成させている。

映画制作にあたって、原作者と監督は密にやり取りをした。オマリーは初期の創作メモを提供したので、コミックに使われなかった要素が映画に登場することになった。また、脚本と原作の制作が並行していたので、コミックの後半には、脚本に使われたセリフが取り入れられることもあった。2009年になって、ようやく映画の撮影に入るのだが、コミック最終巻の刊行は映画の公開とほぼ同時期。映画の結末はギリギリの段階で、原作に合わせて変えられた。ここまで原作と映画が相互に影響し合った例も珍しいだろう。

こうして完成した映画版『スコット・ピルグリム』は、“コミックの映画化”の一つの到達点とでも呼べる作品になった。物語が進むにつれて、両者の展開は異なっていくものの、映画における多くの場面や出来事が、原作を踏襲している。撮影はカナダの、コミックに登場した土地で行われた。原作者が位置を忘れていたような場所も、コミックに使った資料写真をもとに探し当てられた。さらに、Tシャツの柄などは当然として、擬音を始めとするマンガ的な記号表現すら画面上で再現されている。オマリーが映画のためにわざわざ記号を描きおろす場合もあったらしい。

興行的には製作費すら回収できずに終わってしまったが、映画版『スコット・ピルグリム』は、2003年の『アメリカン・スプレンダー』や2005年の『シン・シティ』以来の、野心的なアメコミ映画となった。そんなエドガー・ライトがマーベル・コミックスのB級ヒーロー『アントマン』を監督すると聞いて、コミックファンの誰もが期待に胸を躍らせたものだった。だが……。

■そして現在

今年の5月、エドガー・ライト監督の『アントマン』降板が発表された(彼の脚本は使用される予定)。正式な理由は公表されていない。だが、“マーベル・シネマティック・ユニバース”立ち上げ時からの企画だった同作、その後ユニバースが大成功を収め、拡張していくなか、次第に描ける内容に制約が生じたのではないだろうか。スーパーヒーローのシニカルなパロディ映画『スーパー!』を撮ったジェームズ・ガン監督の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が、今夏アメリカで一番のヒット作となったことを思うと、なんとも切ない気持ちになる。ちなみに『アントマン』の後任は、『チアーズ!』、『イエスマン “YES”は人生のパスワード』のペイトン・リード監督である。

一方、『スコット・ピルグリム』以降のアメコミ映画の状況は、冒頭で書いたとおり。やはりいまのハリウッドでは、“物語”より“キャラクター”に需要があるのだろう。せめて『ゴーストワールド』原作者の、ダニエル・クロウズによる新作『ウィルソン』の映画化に何か進展があれば……と願うばかりである。

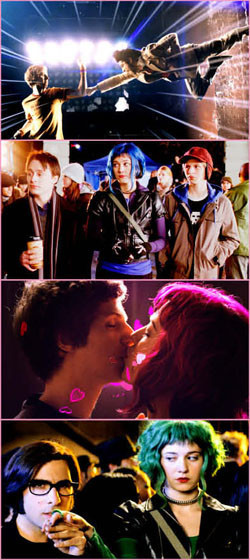

とはいえ、そんな現状も映画『スコット・ピルグリム』を楽しむのには関係ない。『ショーン・オブ・デッド』、『ホット・ファズ』、『ワールド・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』とジャンル映画を巧みに異化してきた監督が、“アメコミ映画”を一つのジャンルとみなして、手法を深め、徹底的に作り込んで娯楽度を高めた作品だ。クリス・エヴァンス(元ヒューマン・トーチ/現キャプテン・アメリカ)、ブランドン・ラウス(元スーパーマン/現アトム)、トーマス・ジェーン(元パニッシャー)といった、ムダに豪華なスーパーヒーロー俳優のゲスト出演にあらためて驚くもよし、ベック、ダン・ジ・オートメーター、コーネリアス、ナイジェル・ゴッドリッチといった面子によるローファイ、8ビットの入り混じった充実の音響を味わうもよし。約1200ページにおよぶコミックを、見事な手際で113分に圧縮した、高密度の映画をぜひ堪能してほしい。■

©2010 Universal Studios. All Rights Reserved.