検索結果

-

COLUMN/コラム2019.11.22

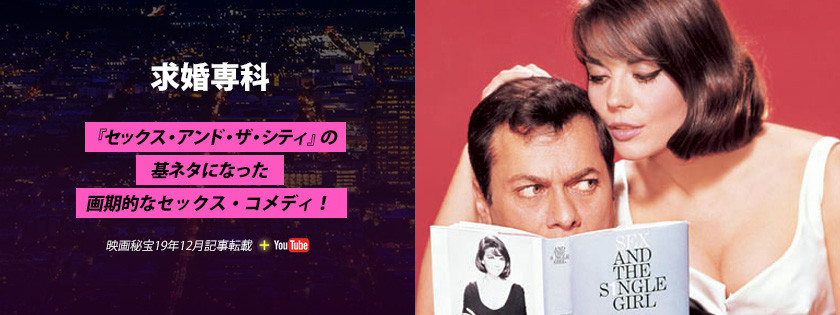

『セックス・アンド・ザ・シティ』の基ネタになった画期的なセックス・コメディ!

今回ご紹介する映画は『求婚専科』(65年)です。 原題は「SEX AND THE SINGLE GIRL=セックスとある独身女性」。ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のことを思い浮かべると思うんですが、実はあの原点が本作『求婚専科』なんですよ。 原作は同名の本で、著者はヘレン・ガーリー・ブラウン。後に女性誌『コスモポリタン』で32年も編集者をした女性で、彼女が独身女性が結婚前に男性とセックスする必要について書いたエッセイ集です。これが1962年に発売されるや、アメリカでは大事件になりました。当時は、結婚していない女性はセックスをしてはいけないと考えられていたからです。 「セックスとある独身女性」というタイトルはどうにも意味不明ですが、元の書名は「SEX FOR SINGLE GIRLS=独身女性のためのセックス」だったんです。ところが、それは直接的でまずい、という出版社の自主規制で「SEX AND THE SINGLE GIRL」に変えちゃったそうです。でも、『セックス・アンド・ザ・シティ』の原作も女性の体験的なエッセイ集で、この『セックス・アンド・ザ・シングル・ガール』を元にして書名がつけられたんですよ。 『求婚専科』は、大ベストセラーの映画化ということで、映画会社も非常に気合いを入れて、オールスターキャストになっています。ヒロインは『ウエスト・サイド物語』(61年)で世界的な大スターになったナタリー・ウッド。彼女が演じるのは原作者ヘレン・ガーリー・ブラウンなんですが、ライターではなく、精神分析医という設定です。つまり完全にフィクションです(笑)。 相手役はプレイボーイ俳優のトニー・カーティス。役はスキャンダル雑誌の編集長。彼のご近所さんの夫婦がヘンリー・フォンダとローレン・バコール。2人ともハリウッドの超ド一流スターですけど、フォンダの役は脚フェチの変態おじさん(笑)。大スターにひどい役をふってます。 監督はリチャード・クワイン。彼は同時期に『女房の殺し方教えます』(65年)という、これもまたセックス・コメディを作ってる人です。ただ、この当時のハリウッド映画はヘイズ・コードという自主規制があるので、セックスについては描いちゃいけない。だから、ものすごくおしゃれに作ってあります。あと、ギャグの量も多い。今観ても腹を抱えて笑えます。 でも、今観ると、女性に対しての扱いがひどい。トニー・カーティスは、自分の秘書やいろんな女性に手を付けまくっているくせに、ヒロインのナタリー・ウッドのことを「処女だ!」と騒いでスキャンダルにしたり、女性差別的なギャグが多い。当時は、男尊女卑から女性の地位向上に向っていく過渡期だったんですね。 「求婚」といっても、全然、結婚を申し込む話ではなくて、独身女性にセックスをすすめている処女の心理学者と、彼女を取材するうちに惚れてしまった雑誌記者のラブ・コメディですね。それで、クライマックスはなんとカーチェイス! 60年代ハリウッドの娯楽映画の技をお楽しみに!■ (談/町山智浩) MORE★INFO.●原作者のヘレン・ガーリー・ブラウンは、出版社の雑用係から文章力を買われてコピーライターに抜擢、40歳のときに出版した本作がベストセラーとなり、遂には世界的な女性誌「Cosmopolitan」誌の編集長にまでなった。ちなみに、彼女の夫は『JAWS /ジョーズ』(75年)を製作したプロデューサー、デヴィッド・ブラウン。●設定がニューヨーク市からカリフォルニア州ロサンゼルスに変更されているなど、映画はかなり脚色されている。●当初はレスリー・H・マーティンソン監督、ダイアン・マクベイン主演と発表された。●トニー・カーティスが女性のナイトガウンを着ているシーンは、まるで『お熱いのがお好き』(59年)で共演したジャック・レモンのパロディ。 © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2019.03.09

全編一人称視点の異色作『ハードコア』誕生の背景

■『ストレンジ・デイズ』と共有されるエクストリームなPOV視点 2015年に製作されたロシア映画『ハードコア』は、 一人称視点によってストーリーが語られるアクションスリラーだ。最大の特徴としては、主人公の目線によって状況の推移を展開させていく「POV」のショットだけで構成されている。映画用語で一人称視点をPoint of View(ポイント・オブ・ビュー)、略してPOVと呼称するが、全編をこれで通した作品というのは革新的といっていいだろう。 とはいえ長い映画の歴史において、全編POVといった試みに前例がなかったわけではない。1947年、ハードボイルド小説の第一人者であるレイモンド・チャンドラーの原作を映画化した『湖中の女』は、私立探偵フィリップ・マーロウを主人公とする一人称物語のスタイルを、そのまま映像へと置き換えた実験作として知られている 『湖中の女』予告編 『ハードコア』の監督であるイリア・ナイシュラーは本作を参考のために観たと、オフィシャルのインタビューにて述懐しているが(*1)、極めて古典的ということもあってか、さほどインスピレーションの喚起にはならなかったとのこと。むしろ発想に大きな影響を与えたのは1995年製作のSF映画『ストレンジ・デイズ/1999年12月31日』(95)だと言明している。女性監督キャスリン・ビグロー(『ハートロッカー』(08)『デトロイト』(17))の手によるこの映画は、他人の五感を記録し、第三者に疑似体験させるバーチャル装置「スクイッド」をめぐって、元警官が陰謀に巻き込まれていく近未来サスペンス。冒頭の約3分30秒に及ぶPOVショットが見どころのひとつといっていい。車に乗った強盗団が現金を奪い、現場に駆けつけた警官を振り切ってビルの屋上へと移動。そして別のビルの屋上へと飛び越えていくまでのエクストリームな逃走POVは、まさに『ハードコア』の起点と解釈して相違ない。ビグローのキャリア初期を飾るこの傑作は、残念なことに日本では接する機会が極端に減ってしまっているが、『ハードコア』と併せて観ると、大胆なアイディアのネタ元が分かって面白い。 ■デジタル時代が可能にした難易度の高い撮影 しかし現実的な問題として、実績のない監督が、何の担保もなくこんな長編作品を撮れるはずもない。もちろん、そこには然るべきプロセスがある。ナイシュラー監督は2013年、『ストレンジ・デイズ』のテイストを引用し、自分が所属するインディーズバンドのプロモーションビデオ'Bad Motherfucker'をPOVで監督している。それがYouTubeで話題を呼び、世界的に注目されることによって、POVスタイルの長編映画化という流れへと行き着いたのだ。 Biting Elbows - 'Bad Motherfucker' さいわいにも、時代はこうした大胆な挑戦に対して優しい環境となっていた。一昔前だと、POVスタイルを全編通してやる、という方針をつらぬこうにも、技術的な制約が難関となって立ちはだかる。フィルムだと感光のためにライティングを必要とし、照明機材の配置が欠かせず、激しい移動をともなうショットの撮影には向かない。またフィルムカメラは大型で機動性にも限界があり、根本的にフィルム撮影では難しい手法なのである。 しかし、やがて時代はフィルムからデジタルへと移行。フィルムから解放されたカメラは小型になり、また少ない光源でも充分な明るさが得られるようになったことから、堰を切ったようにPOVスタイルの作品が群発されていく。怪獣出現のパニックをカムコーダーごしに捉えた『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)や、ゾンビの増殖をカメラクルーの視点から捉えた『REC/レック』(07)などがその筆頭だろう。 ただ『ハードコア』はシューティング・スタイルのバトルゲームにも似た映像表現を用いることで、他の同系統の作品とは一線を画すものになっている。加えて編集もワンショット長回しによる構成を基本とし、観客と画面上における主人公との同化率をより高いものにしている。なによりPOVがインパクトを与えるだけのものではなく、作品のテーマや結末のサプライズに結びついていくのだから徹底されている(ただ非常にショッキングな残酷描写が多いので、鑑賞には一定の配慮と注意が必要だ)。 そのため『ハードコア』の撮影には特殊な撮影機器が用いられている。アクション用のカメラ「GoPro」をマスク形のヘッドリグに装着した、ウェアラブル(着用)型の特別仕様カメラが本作のために開発され(*2)、それをかぶったスタントマンを介して撮影が行われているのだ。また磁気的に画像を安定させる機能もマスクに追加され、デジタル合成などのマッチムーブへの配慮もなされている。劇中、上空から脱出ポッドで地上へと落下したり、カーチェイスになだれ込んで撃ち合いを始めるといったアクロバティックな展開は、こうした開発の賜物といえるだろう。 ところが、あまりにもスムーズなカメラの動きは観る者に違和感を与え、リアリティを欠落させるという懸念から、わざとショットに揺れを発現させる改良がほどこされた。余談だが、スタンリー・キューブリック監督のベトナム戦争映画『フルメタル・ジャケット』(87)は、この技術的な思想を共有している。同作では戦闘シーンの撮影において揺れを抑止し、スムーズな移動映像が撮ることのできるステディカムが用いられているが、激しい戦場を写し取るのにかえって臨場感を損ねるということから、性能の精度を落として撮影がなされたのである(*3)。 ■新規ジャンルに着手する革新派ベクマンベトフ 若き監督の非凡な才能によって生まれた『ハードコア』だが、なによりもこの映画を語る上で、同作のプロデューサーであるティムール・ベクマンベトフの存在をないがしろにはできない。彼の映画に対する一貫した姿勢と無縁ではないからだ。 ベクマンベトフはナイシュラーの演出した'Bad Motherfucker'を観て、即座にコンタクトをとり映画化を提案。その即決ぶりに驚かされるが、氏はわずか数分の短編を一見しただけで、ナイシュラーのポテンシャルを感じたのだという。いわく、 「従来の手法と異なる作品は、もとより相当のスキルがないとできない」(*4) ナイシュラー監督同様、ベクマンベトフもプロモーションビデオ作家という前歴を持ち、またCMディレクターとしてロシアの広告の発展に貢献。自国で空前の大ヒットを記録したダークファンタジー『ナイト・ウォッチ NOCHINOI DOZOR』(04)を生み出すなど輝かしい経歴を持つ。加えて『ナイト・ウォッチ』では、映画スタジオの民営化によって乱立した小規模VFXプロダクションをまとめ、大きな作品をVFXを担当できるようにインフラを整理し、ロシア映画の娯楽大作化・大型化への轍を築いたのだ。また映画やテレビドラマの劇中に実在の商品や企業を映し出すことで広告収入を得る「プロダクト・プレイスメント」をロシアで初めて導入するなど、映画にリアリティとコストダウン効果をもたらしている。また近年においても、『アンフレンデッド』(14)と『search サーチ』(18)といった作品を世に送り出し、その革新性を強く示す形となった。両方ともにPC(パソコン)のモニター上だけで物語が展開するという、これまでの映画表現にない手法を持つものだ。 『ハードコア』は監督のスタイルや実験的な着想もさることながら、それに理解を示して積極的なサポートをし、世に送り出そうとするプロデューサーがいればこそ可能になった企画なのである。■ ©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2018.05.23

『ツーリスト』6/23(土)字幕、24(日)吹き替え

アンジー×ジョニデの大型共演が話題を呼んだ本作。アンジーが企画を主導しドイツ人監督に白羽の矢を立て、その監督が、アンジーと吊り合う相方にはブラピを除けばもうハリウッドにはジョニデしか存在しないと切望してジョニデに打診したのだ。しかし、ジョニデの『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』撮入時期との兼ね合いで、脚本を起稿してからジョニデの撮影を終えるまで5ヶ月間、編集して映画を完成させるまででもトータル11ヶ月間しか制作期間がなかったという。ものすごい早撮りで作られた映画だ。 以下、あらすじ。 パリでスコットランドヤードの監視対象となっているエリーズ(アンジェリーナ・ジョリー)。超大物犯罪者の情婦だからだ。大物を警察も追っているしマフィアも追っている。大物は整形して今どんな顔なのか誰も知らないので、エリーズを張っていればそのうち接触してくると警察は踏んでいる。その通りの展開になり、「ヴェネチアに向かえ、俺と背格好が似た男に接近して警察の目をくらませ」との秘密指示を受けたエリーズは、ヴェネチア行きの特急の中で米国人ツーリストの平凡な男フランク(ジョニー・デップ)に接近。2人してヴェネチアに向かうのだが、その後を警察とマフィアも追ってくる。 アンジーとジョニデの初共演を華麗に彩るのが、普段はティム・バートン組のコスチューム・デザイナー(ジョニデが連れてきた?)コリーン・アトウッドによる衣装だ。ゴージャス!特にアンジーは大物犯罪者の情婦役にもかかわらず、なぜかハリウッド黄金期の大女優か、あるいは往年のヘップバーンもかくやというハイファッションに身を包んでいる。芝居も極端なハイソ女の演技で、仕草も過剰に優雅。ディスっているのではない。これは確信犯でわざとやっているのだ。 一方のジョニデは数学教師の冴えない男ということで、ファッションは、冒頭はカジュアルなジャケットスタイル。ジョニデの超カッコいいジャケットカジュアルスタイルといえば、知的色気がダダ漏れの稀覯本専門古書店オーナー役を演じた『ナインスゲート』を思い出すが、本作もあの衣装の雰囲気と似ている。そちらではラッキーストライクを口角でくわえタバコしていて、それも大変カッコよかったが、本作では先端がLEDで赤く光る電子タバコで禁煙しており、ちょっと滑稽。 ジョニデがスッピンで出ているというのも珍しい。ジョニデが男子がアイライナーを引くブームを始め「ガイライナー」という言葉まで生んだ。最近も日本のビールのCMでアイメイクばりばりでギターを弾いていたが、しかし!本作でも結局いつの間にか、なし崩し的にほんのりアイラインを下まぶただけ引きはじめるのである!それがいつの瞬間かを見極めていただきたい。本作ではアンジーの方もアイメイクは尋常じゃない濃さだが、実はそれは、地味な中年男性数学教師の旅人がなぜかアイメイクし始める不自然さから目をそらすための陽動作戦ではないのか?なお、同じくなし崩し的に、滑稽電子タバコから本物のタバコに戻す瞬間にも注目である。もちろんこれも確信犯でやっている。 なぜ確信犯と分かるかというと、本作が確信犯的にコメディ映画として作られているからだが、それについては後述する。 キャストは他も豪華で、開始早々、ルーファス・シーウェル(ヴェネチア舞台の歴史映画『娼婦ベロニカ』にも出ていた)とポール・ベタニーという『ROCK YOU!』コンビが出てきて、さらにティモシー・ダルトンまで出てきて(この映画の観光映画っぽさは007を彷彿させる。ヴェネツィアは007でも何度か舞台になっているし)、並々ならぬオールスター映画感がみなぎる。これら主演スター級の脇役が、はたしてどういう活躍を見せるのか?(あるいは見せないのか?)にもご注目いただきたい。 しかし、この映画の主役は何と言っても、やはりヴェネツィアの街だろう。スター映画であると同時にヴェネツィアを舞台にした観光映画でもあるのだ。わざわざこんな↓宣材写真まで撮ってきているほど。こういう単なる風景写真が宣材として用意されていることは極めて異例。 本作は、ソフィー・マルソーとイヴァン・アタル共演のフランス映画『アントニー・ジマー』(2005)のわずか数年後のリメイクだ。それを、豪華絢爛に盛って盛って盛りまくり、オリジナルとはだいぶ趣きを異にする映画に仕上げている。スタッフが、とにかくゴージャス方向に作った、とインタビューで語っている。わざとなのだ。 フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督に至っては「この映画を作るからには、美の極みを目指すしかない!」とまで豪語している。「美の極み」というのもまた凄い言葉だ。監督は、初の長編監督作であるドイツ映画の大傑作『善き人のためのソナタ』で、33歳にしてアカデミー外国語映画賞を受賞した天才。貴族の名家の出身でもある。ヴィスコンティもそうだが、本物の貴族が描くと映画でリアルな貴族趣味と高級感を再現できているような気がするのは庶民の引け目だろうか? オリジナル『アントニー・ジマー』も南仏ニースが舞台の観光映画ではあったが、本作よりは地に足のついたリアルな情景。一方の本作は、絵になる観光絵葉書的なヴェネツィアの風景だけをつないだリッチさが1シーンたりとも途切れることがない。『アントニー・ジマー』ではありふれた地下駐車場で悪漢の乗用車に追われていたチェイスシーンも、本作になるとヴェネツィアの水路でのモーターボートを使ったチェイスに置き換えられていたり。それにソフィー・マルソーも良い女だったが、本作のアンジーほどハイソ感は漂わせていなかったし、衣装も常識的レベルのゴージャスさだった。本作は、わざと意図的に浮世離れさせている。なにせ美の極みなので! オリジナルの方は真剣なサスペンスだったのだが、本作の方は、どこまでが本気でどこからが狙いかわからないコミカルさも魅力だ。本作の制作スタンスはコミカル&ゴージャス。どちらもわざと、確信犯でやっているのだと重ねて強調しておきたい。監督は、とにかく軽い映画にしたいとも心がけ、時に“ミスディレクション”して(『善き人のためのソナタ』ばりに)真面目モードで撮ってしまった時もあるが、そういう場合にはわざわざ撮り直しまでした、とも語っている。 しかし、そもそもが上質で重い人間ドラマ『善き人のためのソナタ』で評判を得た監督で、名家の出なのである。本作にまつわるインタビューでは真面目な人柄が隠そうにもにじみ出ていて、口数も少なく、朴訥な印象の人だ。そんな、いいとこのおぼっちゃまの高学歴の超優等生が、面白い奴と証明しようと無理しておチャラけている、という、若干の無理も感じられ、それが滑稽さにつながり、アメリカン・コメディの爆笑とはまた違うたぐいの、えも言われぬ独特のぬるたい味わいが生まれている。 ということで、本作は見事、ゴールデングローブ賞のコメディ部門に、作品賞、主演男優賞、主演女優賞でノミネートされ、授賞式当日も司会者に大きく取り上げられて大変な話題となった。軽い気持ちで、街の美しさ、スターの華やかさに見とれるという見方が正解で、大真面目なサスペンス・スリラーを期待してはいけない。公開時にはボタンのかけ違いで「サスペンス・スリラーだと思って見に来たのに!」といった声も聞かれたが、最初から、コミカル&ゴージャスの2点が見どころなんだと思って、まったり見ていただきたい。 最後に。スコットランドヤードの警部役ポール・ベタニーは、劇中ではあまりジョニデとの絡みはないものの、プロモーションでは漫才コンビのような好相性を見せ、後に『トランセンデンス』と『チャーリー・モルデカイ 華麗なる名画の秘密』でも再共演を果たす。特にジョニデがプロデュースしベタニーに自らお声がけしたという『チャーリー・モルデカイ』の方は、この2人の軽妙な掛け合いがメインディッシュとなっているほど。むしろジョニデ×アンジーよりもジョニデ×ベタニーのBLカップリングのケミストリーを生み出したことの方が、本作『ツーリスト』の功績ではなかっただろうか。今後も、このコンビでどんどん映画を作っていってもらいたい。■ © 2010 GK Films, LLC. All Rights Reserved. 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存

-

COLUMN/コラム2018.02.05

第一級の地味ポリティカル・サスペンス『パララックス・ビュー』~2月6日(火)ほか

あなたも思ったことは無いだろうか? 「自分は誰かに狙われている」 「自分がこんな状況なのは誰かの陰謀なのではないか」 「給料が安いのは国際的巨大企業の謀略」 「沖縄米軍の事故はパヨクの自演」 「自分が結婚できないのは中国共産党の国家的戦略」 ……誰しも大なり小なりこんな妄想に憑りつかれることはあるのではないだろうか。筆者も中学生時代の辺りから毎日そんなことを考えて、今も自己を肯定しようと必死に生きてます。すみません。 「自分以外の周囲は気付いていないが、何かが起こっている」というサスペンス映画は、風呂敷が大きければ大きいほど面白い。だってそんな大がかりな話なのに誰も気付いていないのは、よほど巧妙に隠蔽されているからだ。ということで、サスペンスというジャンルの中で風呂敷が大きいサブジャンル、ポリティカル・サスペンスは面白い作品の宝庫なのである。 特に政治に闇が多かった時代。1970年代は、ペンタゴン・ペーパーズ事件、ウォーターゲート事件といった事件の連続によって、その陰謀論が空論や妄想ではなく実際にあったという証拠が次々と見付かったことも相まって、このジャンルが百花繚乱状態となっている。 ロバート・レッドフォードの大快作『コンドル』(75年)、バート・ランカスターが出演した『カサンドラ・クロス』(76年)や『合衆国最後の日』(77年)など枚挙にいとまがないし、現在製作される映画でもこの時代を舞台にした『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』(17年)が次々と製作され、高い評価を受けている。また少し前の映画になるが、ジョン・フランケンハイマー監督の『影なき狙撃者』(62年)はキューバ危機によって世界戦争が危惧される時代に作られたし、イヴ・モンタンのフランス映画『Z』(69年)もギリシャの政治的混乱を舞台にした素晴らしい作品だった。 そんな中で、『ソフィーの選択』(82年)『推定無罪』(90年)『ペリカン文書』(93年)などのポリティカル・サスペンス映画の巨匠アラン・J・パクラ監督は、1970年代に2本の傑作を生みだしている。 まずは派手な方の傑作、ウォーターゲート事件を追うワシントン・ポスト紙の記者の戦いを描く『大統領の陰謀』(76年)。事件発生から3年、ニクソン大統領の辞任から2年という短期間に製作された本作は、ロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマンというこの時代を代表するやさ男俳優2名を配置。タイプライターから吐き出される文字だけで表現される物語の顛末は、痛快でも爽快でも無いが、ひたすら地道であることの正しさを表現した素晴らしいラストシーンであると思う。 この『大統領の陰謀』によって、その年の第49回アカデミー賞では作品賞、監督賞、助演男優賞、助演女優賞、脚色賞、録音賞、美術賞、編集賞の8部門にノミネート。ジェイソン・ロバーズの助演男優賞、ウィリアム・ゴールドマンの脚色賞、録音賞と美術賞という4部門を受賞するという、この年を代表する作品の一つ(この年の作品賞は『ロッキー』)となっており、パクラ監督の代表作となっている。 そしてその前作にあたり、後年の『大統領の陰謀』に繋がるもう一本の(地味な)傑作が、今回ご紹介する『パララックス・ビュー』(74年)である。 次期大統領の有力候補とされるキャロル上院議員が、シアトルのランドマークであるスペースニードルでの演説中に射殺される事件が発生。SPによって追い詰められた犯人は、スペースニードルの屋上から転落して死亡した。この事件を調査した調査委員会は、犯行は狂信的愛国主義者による単独犯行として報告。事件は「よくある事件」のひとつとして、人々からは忘れ去られていった。 3年後。ロサンゼルスのローカル紙記者のフレイディのもとに、かつての恋人のリーが訪れる。リーはキャロル議員暗殺の現場にいたTVレポーターで、暗殺の現場にいた20人の目撃者が次々と不慮の事故で死亡している事実を知り、フレイディに助けを求めに来たのだった。フレイディは偶然の連続として一笑に付したが、フレイディは数日後に睡眠薬の過剰摂取で死体となったリーと再会することになる。 元恋人の死によって、ようやくこの事件に疑念を抱いたフレイディは、リーが把握している以外にも不審死した目撃者がいることを知り、本格的に調査を開始する。事件を調べる過程で何度も殺されそうになるフレイディだったが、自分を殺そうとした者の自宅を調べるとパララックス社という謎の会社の就職希望願書と適性テストの用紙を発見する。次々と目撃者が死亡する中で、フレイディはパララックス社への潜入を決意。フレイディはそこで衝撃の事実を目撃することになる……。 本作が制作されたのは、ウォーターゲート事件が本格的に表沙汰となり、それを政府が躍起になってもみ消そうとしていた時期だ。明確な関係性は不明瞭ではあるが、限りなく黒に近いグレーな状態が続き、それでも米中国交回復を実現してベトナム戦争を終結させようとしている政府を信じる者と、政府を疑う者の対立が激化していた時期である。そんな時期に制作された本作も、各種暗殺事件へのパララックス社の関与と、パララックス社と政府との関係性は最後までグレーなまま、救いの無いラストを迎えることになる。非常に後味の悪い作品と言っても過言ではない。そもそもパクラ監督の作品はドラマティックさをあえて抑制し、主人公が何を考えているのか分かりづらい作品が多いので、この映画だけが特別という訳ではない。 しかし逆にドラマティックさを抑制することによってリアリティが増幅し、主人公の器の中身を見せないことで、逆に感情移入できる人にとっては尋常でない共感度の向上を実現している作品でもある。フレイディを演じたウォーレン・ベイティの描き込みが不足していると見る向きもあるが、そこが観る者の想像力を膨らませるポイントにもなっている。 タイトルの“パララックス・ビュー”とは視差のことである。視差とは、見方によって対象物が異なって見えることであり、劇中パララックス社に潜入したフレイディが体験する“あること”がずばりそれであり、またこの映画の結末も視差によって異なる結末に捉えられるようになっている。 本作の素晴らしさは撮影だ。撮影を担当したのはゴードン・ウィリス。『ゴッドファーザー』シリーズやウッディ・アレン映画の撮影監督として有名なウィリスは、本作以外にも『コールガール』(71年)、『大統領の陰謀』、『推定無罪』など多くの作品でパクラ監督とタッグを組んでいるが、本作での映画のトーンに合わせた冷たい画作りは、劇伴を極限までそぎ落とした本作にベストマッチしており、ウィリスの仕事の中でも白眉と言って良いだろう。 あまり評価されることの無く、スケールも小さな地味な作品であるが、圧倒的なリアリティと恐怖をもって迫る力作である。必見。■ TM, ® & © 2018 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.12.09

12月8日(金)公開『オリエント急行殺人事件』!なんでもできる人・ケネス・ブラナーがこのクラシックにどう挑むか!?

原作者の曽孫も賞賛する、ブラナー版『オリエント急行殺人事件』の独自性 ひとつの難事件を解き終え、イスタンブールからイギリスに向かうべく、オリエント急行に乗り込んだ名探偵エルキュール・ポアロ(ケネス・ブラナー)。そこで出会ったアメリカ人の富豪、ラチェット(ジョニー・デップ)に身辺警護を頼まれるが、ポアロはあっさりと断ってしまう。だがその夜、雪崩のために脱線し、立ち往生を食らったオリエント急行の客室で、刺殺体となったラチェットが発見される……。「マルチキャスト」「オールスター」「アンサンブル共演」etcー。呼び名は多様だが、主役から端役に至るまで、登場人物すべてをスター級の俳優で固める映画というのは、ハリウッド・クラシックの優雅なスタイルだ。時代の趨勢によってその数は縮小されていったが、それでも夏休みや正月興行の花形としてときおり顔を出すのは、それが今もなお高い集客要素を包含しているからに相違ない。 そんなマルチキャスト方式の代表作ともいえる『オリエント急行殺人事件』は、ミステリー小説の女王として名高いアガサ・クリスティの原作のなかで、最も有名なものだろう。これまでに何度も映像化がなされ、とりわけシドニー・ルメット監督(『十二人の怒れる男』(57)『狼たちの午後』(75))による1974年のバージョンが、この偉大な古典の映画翻案として多くの人に「衝撃の結末」に触れる機会を与えてきた。 今回、ケネス・ブラナーが監督主演を務めた新生『オリエント急行殺人事件』は、そんなルメット版を踏まえ、徹底した豪華スターの共演がなされている。しかしどちらの作品も、マルチキャストは単に集客性を高めるだけのものではない。劇中におけるサプライズを成立させるための重大な要素であり、必要不可欠なものなのだ。ありがたいことにミステリー愛好家たちの努力と紳士協定によって、作品の命といえるオチに関しては「ルークの父親はダース・ヴェイダー」よりかろうじて秘密が保たれている。なので幸運にして本作の結末を知らない人は、この機会にぜひ「なぜ豪華キャストでないとオチが成立しないのか?」という驚きに触れてみるといい。 とはいえ、モノが徹頭徹尾同じであれば、長年愛されてきたアガサの原作にあたるか、最良の映画化であるルメット版を観れば事足りるだろう。しかし今回の『オリエント急行殺人事件』は、過去のものとは一線を画する価値を有している。 そのひとつとして、ブラナー監督が同時に稀代の名探偵である主人公ポアロを演じている点が挙げられるだろう。『愛と死の間で』(91)や『フランケンシュタイン』(94)など、氏が主役と監督を兼ねるケースは少なくない。しかしアガサ・クリスティ社(ACL)の会長兼CEOであるジェームズ・プリチャードによると、このアプローチに関し、今回は極めて強い正当性があるという。いわく、「ポアロという人物はこの物語の中で、登場人物全員を指揮している立場であり、ある意味で監督のような仕事をしている存在です」とーー。 かつてさまざまな名優たちが、ポアロというエキセントリックな名探偵を演じてきた。しかしこの『オリエント急行殺人事件』におけるブラナーのポアロは、プリチャードが指摘する「物語を指揮する立場」としての役割が色濃い。列車内での殺人事件という、限定された空間に置かれたポアロは、乗客たちのアリバイを事件と重ね合わせて検証し、理論づけて全体像を構成し、犯人像を浮かび上がらせていく。確かにこのプロセスは、あらゆる要素を統括し、想像を具象化する映画監督のそれと共通している。だからこそ、役者であると同時に監督としてのスキルを持つ、ブラナーの必要性がそこにはあるのだ。 さらにはブラナーの鋭意な取り組みによって、この『オリエント急行〜』は原作やルメット版を越境していく。完全犯罪のアリバイを解くだけにとどまらず「なぜ容疑者は殺人を犯さなければならなかったのか?」という加害者側の意識へと踏み込むことで、この映画を犯罪ミステリーという立ち位置から、人が人を断罪することへの是非を問うヒューマニティなドラマへと一歩先を行かせているのだ。シェイクスピア俳優としてイギリス演劇界にその名を馳せ、また監督として、人間存在の悲劇に迫るシェイクスピアの代表作『ヘンリー五世』(89)や『ハムレット』(96)を映画化した、ブラナーならではの作家性を反映したのが今回の『オリエント急行殺人事件』最大の特徴だ。ブラナーが関与することで得られた成果に対し、プリチャードは賞賛を惜しまない。 「ケネスは兼任監督として、ものすごいリサーチと時間と労力をこの作品に注いでくれました。映画からは、そんな膨大なエネルギー量が画面を通して伝わってきます。『オリエント急行殺人事件』はアガサの小説の中でも、もっとも映像化が困難な作品です。しかしケネスの才能あってこそ、今回はそれをやり遂げることができたといえるでしょう」 ブラナー版の美点は、先に挙げた要素だけにとどまらない。密室劇に重きを置いたルメット版とは異なり、冬場の風景や優雅な客車の移動ショットなど、視覚的な攻めにも独自性がみられるし、『ハムレット』で実践した65mmフィルムによる撮影を敢行し、マルチキャスト同様にクラシカルな大作映画の優雅さを追求してもいる。 『忠臣蔵』や『ロミオとジュリエット』のような古典演目が演出家次第で表情を変えるように、ケネス・ブラナーの存在を大きく誇示する今回の『オリエント急行殺人事件』。そうしたリメイクのあり方に対する、原作ファンや観客の受け止め方はさまざまだ。だが殺人サスペンスという形式を用い、人の愚かさや素晴らしさを趣向を凝らし描いてきた、そんなアガサ・クリスティのマインドは誰しもが感じるだろう。 古典を今の規格に適合させることだけが、リメイクの意義ではない。古典が持つ普遍的なテーマやメッセージを現代に伝えることも、リメイクの切要な役割なのである。■ © 2015 BY EMI FILM DISTRIBUTORS LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2017.07.28

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年8月】キャロル

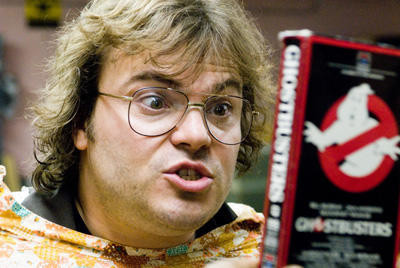

『エターナル・サンシャイン』のミシェル・ゴンドリー監督がジャック・ブラックとダニー・グローヴァー主演で描く、ハートウォーミング・コメディ。ブロックバスター級のハリウッド映画を、ド素人がリメイクする!?というお話。手作り感満載のリメイク版は、作品の特徴をよく掴んでいて、オリジナル版を知っている人なら思わず「そうきたか(笑)!」と唸ってしまう場面もあるはず。冒頭のジャック・ブラックの“ウザキャラ”な役どころが本当にウザッたくて、観るのをやめようかと思うくらい不快感まで覚えてしまったのですが(なんて大人気ない)、気が付くと最後には“結局憎めないヤツ”になっていて・・・。そんなところに、ジャック・ブラックの俳優としてのスゴさを感じました。(実際にアメリカというデカい国にはゴロゴロいそうですしね、こういう困った人。)そして、現実ではちょっと考えられないような、無理やりな感じがするストーリー展開なのですが、最後の最後の最後で、やられたーーーーーーーーーー!まさかウルッと涙してしまうとは。これは予想外でした。ところで本作品の話題になると、必ずといっていいほど「邦題がひどいよね」と言う話が出てくるのですが(「僕らのミライへ逆回転」「邦題」でためしに検索したら、あらホント)、、、私はそんなに悪くないと思うなぁ。アナログな手段で未来を切り開いていく、みたいな含みを感じるし、温かみもあるし。映画っていいものですねぇ、と思わずにはいられない。軽いタッチでサラッと見れるけれど、製作者の映画愛が全編から伝わってくる温かい作品です。8月のザ・シネマで放送しますので、テレビをつけて偶然出会うことがありましたら、ぜひご覧になってみてください。■ © 2007 Junkyard Productions, LLC. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2017.03.27

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年4月】キャロル

ハリー・ポッターの何が面白いのか?魅力は沢山あるけれど、一つ挙げるとしたら、その「普遍性」。年代、性別、国籍などのバックグラウンドを問わず、誰もが物語とリンクするポイントが必ずあるということ。子供のときに観たことがある人は、大人になって、親になってから観なおすと、今まで気付かなかったキャラクターの存在や心理が手に取るように分かったりして。そうやってそれぞれのエピソードを多角的に捉えられるようになると、この果てしなく奥深い世界観に気付くはず。 未だ観たことがないという方や、1、2作目以降は脱落してしまった・・・という方。むしろ大人向きとも言える、ハリー・ポッターの“本当の”面白さは、後半の4作品に集中しています。最初の4作品は前フリだと思ってがんばってクリアさえすれば、後半はアッという間にサスペンスドラマに引き込まれてしまうこと必須です。 単なるティーンエイジャーの青春物語だと思ったら大間違い。11歳の少年が成人し、自己犠牲を覚悟で世界を救うまでを描いた、大河ドラマともいえる壮大なスペクタクルを、4月のザ・シネマで見逃すなかれ。■ TM & © 2011 Warner Bros. Ent. , Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

-

COLUMN/コラム2017.02.18

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年3月】にしこ

気弱な国王(ジャン=ユーグ・アングラード)に代わり、政治の実権を握る母后カトリーヌ・ド・メディシス(イタリア、メディチ家からやってきた)の絶対的権力の元、娘のマルゴは新興勢力である新教徒ユグノー派のアンリ公と政略結婚させられるが、マルゴは結婚など意に介さず、新婚初夜に男を求め街へ繰り出す。そこでユグノー派の貴族ラ・モール伯爵(ヴァンサン・ペレーズ)と運命的に出会い、二人は激しく愛し合う。しかし、カトリックであるマルゴの母カトリーヌによるユグノー派の大弾圧「サン・バルテルミの虐殺」がすぐそこまで迫ってきていた… マルゴの周辺の男はみんなマルゴに夢中。史実にも「男を破滅させるたぐいの美しさだ」と言われたという記述が残るほどの美貌で、奔放に生きている様に見えますが、その実、政略結婚相手のアンリ公に愛情は全く示さないながらも、彼の命の危機を自らの危険を顧みずに助けたり、母であるカトリーヌ后に完全にいい様に操られている長兄の事も、心配し愛している、非常に情と懐の深い女性である事がよくわかる映画です。懸命に運命に抗おうとしながらも、どこか自分の生まれに諦めも抱えているという複雑な内面を、イザベル・アジャーニが演じ、唯一無二のマルゴにしている事も胸を打ちます。当時、イザベル・アジャーニ40歳。美しさ、天井知らず。 この映画のクライマックスである「サン・バルテルミの虐殺」も壮絶極まりますが、母后であるカトリーヌ・ド・メディシスの恐ろしさもこの映画の見どころの一つ。「絶対負けられない戦いがある!」という気迫で、ユグノー派を虐殺しまくる姿は、人間のそれではない様に感じるのであります。見応え抜群! © 1994 - PATHE PRODUCTION - FRANCE 2 CINEMA - DA FILMS - RCS PRODUZIONE TV SPA - NEF FILMPRODUKTION

-

NEWS/ニュース2017.01.20

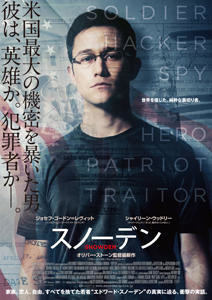

1月27日(金)公開最新作『スノーデン』。オリバー・ストーン監督来日記者会見レポート!

3年半ぶりの来日となるオリバー・ストーン監督のジャーナリスト精神に溢れ、この世界をより良いものにしたいという強い思いを感じる記者会見の模様を、(ほぼ)全文レポートさせて頂きます!監督の「スノーデン」という人物に対する深いリスペクトも感じる熱い会見となりました。 日時:2017年1月18日(水)会場:ザ・リッツ・カールトン東京司会:有村昆さん(以下:司会)通訳:大倉美子さん 司会:さてこれより1月27日の公開に先駆けまして、本作のプロモーションの為に来日中のオリバー・ストーン監督をお招きし、記者会見を行わせて頂きます。それでは皆様大きな拍手でお迎えください。オリバー・ストーン監督です。通訳は大倉美子さんです。よろしくお願い致します。 まずは、オリバー・ストーン監督からみなさんにご挨拶を頂戴したいと思います。 監督:今日は皆様、お集まり頂きありがとうございます。興味を持っていらして下さったと思うので、感謝しています。映画をご覧になった方は楽しんで頂けたら良かったのですが、そうでない場合はちょっとどう答えていいかわかりません。(笑) 今回、映画を携えての来日になりますので、なるべく映画の話し、あまり政治の話しにならない様になればいいなと思っていますが、基本的にはなんでもお答えしたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 司会:ありがとうございます。それではまず私の方から代表して質問をさせて頂ければと思います。2013年に広島に1度訪れてらっしゃると思いますが、3年半ぶりの今回の来日、日本はいかがでしょうか? 監督:3年ぶりに訪れたという事ですが、変わっているかどうかはわかりません!だってこのホテルに詰め込まれてずっと取材だらけですから、過労死(カロウシと日本語で)状態です。日本にくるたびそうです! 司会:まさか、初めに出てきた日本語が「過労死」というのは驚きですね!それほど過密スケジュールとうい事ですが… 監督の過去作、『プラトーン』、『7月4日に生まれて』など、監督ご自身もベトナム戦争を体験されてそれを映画化されたり、アメリカ大統領を題材にされた『JFK』、『ニクソン』、『ブッシュ』などアメリカの国家そのものを描かれていると思うのですが、今回最新作では何故スノーデンをテーマにしようと思ったのかお聞かせください。 監督:まず僕自身、他のテーマにも興味がありますが、自分の時代(自分の生きた時代)に非常に興味を持って映画作りをしてきました。『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』というシリーズを手掛けまして、そのプロモーションのために、最後に来日したわけですけれども、そのシリーズの中で、1890年から2013年の自国の歴史を扱ってきました。2013年というのはもちろん、オバマ大統領がリーダーとして監視社会を引っ張っている、その色合いを強めていた時代でした。その1月にこのシリーズをリリースし、その後、6月にエドワード・スノーデンが突然、あの様な形で告発を行ったわけです。 我々は『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』の10章目で「監視社会」というテーマを扱っており、まさにテーマ通り「そうなのだ」と感じさせられたニュースが世界中の耳に届く事になりました。 驚いたことに、たまたま縁があって彼の物語を映画化することになりましたが、僕自身、スノーデンの告発に対しては素晴らしいと、拍手喝采しておりました。が、映画にしようという興味は全くなかったんです。 もともと作家として、ニュースを追いかけようというスタンスはありません。なぜならニュースというのはどんどん内容が変わっていくものですし、映画製作というのは時間がかかるものだからです。ただ、偶々、2014年の1月に、スノーデン氏の人権派弁護士の方から連絡を頂き、モスクワの彼に会いに来てくれないかと誘われ、2年間で9回に渡って彼に会う機会がありました。その中で、スノーデンの視点から語られる、彼の物語を映画にしよう、という気持ちにだんだんなっていった、というわけです。 司会:ここからマスコミの方からの質疑応答にうつらせていただこうと思います。 IWJ岩上安身編集長:3年半前に来日された時に、監督にお話しを伺った事があります。このスノーデンという作品には、日本に関わる重要なくだりがあります。スノーデンが横田基地に居た時の事を回想するシーンなんですが、アメリカの機関が日本に対する監視を実行し、日本の通信システムの次には、インフラも乗っ取り、ひそかにマルウェアを送電網やダムや病院にもしかけている。もし日本が同盟国でなくなった日には、日本は終わりだ、と証言するくだりがあります。 大変ショッキングで、スノーデンの告発は事実に基づいていると思います。このスノーデンの告白の後、監督は日本列島から電気が全部消えていくシーンを挿入されていますが、もしこのマルウェアがあらゆるインフラに仕掛けられ、そして作動すると日本のインフラの電源が失わることになります。もしこれが原発にしかけられていた場合、全電源喪失が行われる、ということも意味します。 このスノーデンの告発というのは、どの程度事実なのでしょうか?また、映画にするために非常に短くされたと思いますが、彼からどの様な事を聞いていますでしょうか? これこそは同盟国でなくなった途端、サイバー攻撃を仕掛けるという米国からの脅しと、我々日本国民としては思うわけですが、事実か事実でないか、もちろん事実でないということはないと思いますが、どの程度事実なのか教えて頂ければと思います。 監督:今この部屋の中で、目覚めていらっしゃっている方がいる事を嬉しく思います。今まで、アメリカ、ヨーロッパでこの話しをいろいろしてきたのですが、こういう聞き方をしてくださった方は初めてです。しっかりと目をひらいてらっしゃる方がいて、とても嬉しく思います。 さきほど申し上げた様に、自分がこう思う、ということは(映画の中には)一切いれておりません。すべてスノーデンが自分に語ってくれた内容を映画化させてもらったということを申し上げさせてください。実際製作中に、NSAと全く話すことはできませんでした。唯一話せたのは(NSAの)PR局で、パンフレットを渡され、それでおしまいでした。 そんな中、映画を作ったわけですが、もし彼が言っている事が間違いであるならば、ぼく自身の経験値、そして今までの自分の心で感じた部分から言うと、彼は最も世界で素晴らしい役者だと言える、つまり、僕は彼が言っていることは全て真実だと考えています。そして、もちろん彼が僕らに話せなかった事というものもあります。それは起訴につながってしまう様な事、そういった部分は映画にしていません。ドキュメンタリーではなく、ドラマ化している作品ですので、話せない内容に呼応する様なパラレルな出来事、という描き方をしています。 そして横田基地にいた2010年くらいの話しに戻りますが、彼自身から僕が聞いたのは、アメリカが日本中を監視したいと日本の諜報機関に申し出ましたが、日本側が「それは違法であるし、倫理的にもいかがなものか」ということで拒否した。しかし構わず監視をした。そしてご指摘があった様に、同盟国でなくなった途端にインフラをすべて落とすことができる様に、民間のインフラにマルウェアを仕込んである、という風なことです。 言及されていました核施設に関しては、彼自身の言葉で僕は聞いていないのですが、僕自身の勝手な考えでは、きっと核施設に関してはまた違った形(の監視体制)をとったのではないかなぁ、と思います。 スノーデンが言っていたのですが、日本のみならず、メキシコ、ブラジル、オーストリア、これは定かではありませんが、イギリスもと、言ってた気がします。その国々も、同じ様なことがされている。これはいわばサイバー戦争ですよね。 しかもそれがすでに仕掛けられていて、そもそもの発端は2007年から2008年頃から、イランにマルウェアを仕込んだ事から始まります。2010年くらいにこれが成功し、イランのいくつかの核施設にウィルスを送り込む事に成功しました。ですがその数か月後にはあのウィルスがそこから中東に、そして世界へと広がっていきました。 当時の諜報機関のトップの方にいた、マイケル・ヘーデン氏がこの事を公言してしまったんですね。「イランという敵をこういう形でやり込める事が出来て良かった」という様な趣旨の事をちょっとにやにやしながら。この時のウィルスは、スタックスネット(stuxnet)というウィルスなのですが、イスラエルとアメリカがイランに仕掛けたものです。非常に醜い物語です。 そしてこのウィルスが発端となって、世界中が「ウィルス攻撃できるんだ」と、サイバー戦争というものが始まっていった。そもそも戦線布告なしに、イランに(ウィルスを)仕掛けたことがサイバー戦争に突入した行為と同義だと、これはすごい事だと思っています。 今、フェイクニュース(偽のニュース)が沢山、特にサイバー関係では流れてきます。特にアメリカから発信されるニュースというのは、皆さんも少し疑いの気持ちをもって見て頂きたいんですね。サイバー戦争に関して言えば、アメリカがリーダーなわけですから。大きなプログラムを持っているのもアメリカです。当然そこから出てくる、ロシア関係がどうだの、攻撃されただの、もちろん証拠があるものもありますが(中国の民間企業への監視など)ほとんどのものには証拠がなく、勝手に出て来ているニュースです。 そういったすべての事に、スノーデンは我々が注目するきっかけを作ってくれました。しかし、サイバー戦争の実態というのは表面しか判っていません。これは新しい戦争ですし、僕にとっては1945年に原子爆弾が日本に落とされた事も、また新しい戦争の始まりだったといます。「サイバー戦争」は新しい戦争の形であり、それはすでに始まっています。それが、この映画に描かれている、世界に対する監視システムの体制というものと共に、確かに存在することを知って頂きたいのです。 そしてもう1つだけ。法的な定義を鑑みても、今行われているサイバー攻撃的なものは、戦争行為だと思います。先ほど同盟国のことに関して質問して頂きましたが、アメリカにとって日本は同盟国ではありません。人質になっている、いう風に僕は考えています。もし日本が、中国でもいいですし、他の経済圏と協力関係を持とうとし、そしてこの同盟関係から離れようとした場合、脅迫されたり、この(仕込まれた)マルウェアなどが人質になる、そういう非常にシリアスな問題だと受け止めて頂きたいのです。 僕が見たいのは、一人でも多くの日本のジャーナリストが防衛相に行って「これは本当なのか?」と聞いて頂くこと。(笑みを浮かべながら)どう答えられるかはわかりません。もしかしたら「知らない」と否定するかもしれません。 もちろんアメリカの場合、NSAは否定します。スノーデン自体を「大したランクの人間ではなかったと」と言って、問題を小さくしようとしている事からもわかります。しかし彼は、これだけの膨大な情報を我々に提供しているわけですから、そんなことはないわけです。 これは日本だけではなく、マルウェアが仕込まれてると言われている全ての国、例えばメキシコ、ブラジル政府に対して、(ジャーナリストたちが)意見を求めるという事を、僕は見たいと望んでいます。ですが、アメリカでは一切ジャーナリストからこういった質問が出なかったことに、むしろ驚いています。こういった問題に対するアカウンタビリティー(説明責任)が一切ないということが、世界の大きな問題の1つだと思います。 司会:とういことで、サイバー戦争はすでに水面下で行われているとうい事実を語っていただきました。 スターチャンネル・加藤氏:主演のジョゼフ・ゴードン=レヴィットはとてもハマリ役だと思いました。なぜ彼を選んだのでしょうか?ちなみに彼が出演を決めた理由は、監督があなた(ストーン監督)だからだそうです。 監督:2014年にスノーデン氏に会って、実はすぐにジョセフには連絡をしました。まだ脚本もない段階で「興味があるか?」と聞いたら、「すごく興味がある」と答えてくれました。モスクワにも連れて行って、実際にスノーデン氏に会ってももらいました。二人は同世代なんです。そしてジョセフはスノーデンに対して非常に敬服しているところがありました。スノーデンの動き、物腰、全て模倣する様な、そういった演技になっていたと思います。 この『スノーデン』という映画では、典型的な「オリバー・ストーン・ヒーロー」を描いていないよね、ということで批判も受けたんです。いわゆる、行動を起こす、アクティブな主人公が今まで多かったせいなのかもしれません。対してスノーデンは非常に受け身なところがありますし、物静かで非外交的、どちらかというと一歩引いた、口数が少ない方なんです。 そしてシャイリーン・ウッドリー演じるリンゼイさんですが、むしろ彼女の方が積極的に行動を起こすタイプです。なのでスノーデンはこの関係性においても非常に抑圧されているのかなというのが僕の印象でした。ですが、お互いに違うところを持っているからこそ惹かれ合い、特にずっと人を監視しなければならないという機関で仕事をしている方というのは、どんどん人間性が失われていくと僕は思うんですね。そんな中でもスノーデンが人間性を保つことができたのは、彼女の存在が大きいと思いました。 司会:ジョゼフ・ゴードン=レヴィットさんに対して、監督は演技指導はされたんでしょうか? 監督:ジョセフは非常に自分自身を律することができるタイプの役者さんです。ですから、自分で決めて演技をすることが出来ますし、非常に頑固なところもあります(笑)。 僕自身は役者との関係はいつも「ギブアンドテイク」そして「トライアルアンドエラー」といった感じで、戦いつつ、そこから何かが生まれてくる、という感じなんです。 今回の彼の演技は大絶賛をされましたし、非常に説得力があるものだったと思います。けれども派手さがそんなにないのは、ご本人のエドワードが自分のことを「インドア・キャット(室内猫)」とおっしゃっていることからもわかる様に、なんと一日の75%を、夜間、コンピューターの前で過ごしてらっしゃる。日本で言うとちょっと引きこもりに近いコンピューターオタク、でもあるからなんですね。 しかし、そんなスノーデンは、この監視社会に対する警鐘を止めてはいけないと、ロボットだったり、テレカンファレンス(遠隔会議)だったり、衛星電話を通じて、非常に饒舌に語り続けていますよね。 ENECT編集長・平井氏:重要な映画をありがとうございました。日本では、昨年4月に電力の自由化が実現しましたが、原発事故を起こした東電から電力を(購入を民間に)変えたのは、人口の5%以下という状況です。劇中、スノーデンの「僕は選択肢を市民に提示したかった」というセリフがあります。監視されるか、されないか、選択肢を委ねられた市民の反応はどんなものでしたか? 監督:そもそも「セキュリティー対プライバシー、あるいは自由」という等式が間違っている、と僕は考えているんですね。映画の中でも描いている大きな部分なのですが、それぞれの意識だったり、魂といったものをきちんと持つ事が重要で、それを大きな、例えば主役的な国家などに明け渡してはいけない、ということです。例えばNSAの様な存在に。ですから「選択肢を委ねられた~」という形で質問して下さいましたが、それは間違ったものであって、だってアメリカ自体はアメリカ国民に安全を与える事なんでできないんです。 今までもたくさんの失敗をしてきました。例えば、一番顕著なのが9.11です。 NSAはテロリストを把握していました。イエメンにあるセーフハウスも把握していました。また、通信も傍受していました。CIAもFBIもそれぞれ同様に情報を持っていました。そしてサンディエゴにテロリスト達が到着した時には、FBIがそのことを把握していながら、他の機関に連絡しなかったり、あるいはパイロットの訓練というのがアメリカ中で行われていましたけれども、CIAはそれを把握していて上にあげ、ワシントンにも伝えられていたのですが、官僚主義の穴に落ちてしまい、それがちゃんと他の機関に伝わる事がなかった。失敗という意味ではイラク戦争もそうです。大量の殺戮兵器があるという「情報」で動いたというのは周知の事実です。 もっと歴史を紐解けば、ケネディ大統領のピッグス湾の事件もそうです。また、ベトナム戦争も最初から最後までCIAが作り上げた情報によるものでした。諜報機関から間違った情報しか与え続けられていないにも関わらず、アメリカ国民は、未だにその諜報機関というものをすごく大切なものだと思っていて、最近で言うと、ロシアにハッキングされたという様な事を諜報機関が言っていますけれども、証拠が一切ないわけなんですね。これはアメリカに限らずですが、世界の諜報機関がちょっと政治的になりかけてしまっている。そんな風に思います。 ですから9.11の後、アメリカは何十億ドルも費やして、安全のための機関というのを増やしました。けれども安全性はより低くなってると思いますし、よりカオスが強まってきていると思います。ですからさっき申し上げた様に、セキュリティとフリーダム、安全と自由という等式というのがそもそも間違っている。だってそもそも与えられない様なものなのだから。しかし、セキュリティは正しい形で用いれば、(監視システムというものも)効果的だとも考えています。これはスノーデンの映画の中にも何度も登場しますし、彼も言っていることです。ターゲットを選択した方法での監視システムというのは有効だと思います。きちんとした疑いを持つ相手だけを監視し、ネットワークに目を光らせるという形。先ほどのターゲットを決めた監視体制(ターゲティッド・サベーランス)に対して、アメリカは、マスに向けた監視体制(マス・サーベランス)を行っているわけなんです。これは全員に対する監視システムだと考えて頂いて構いません。非常に巨大なものになりますが、今のテクノロジーでは可能です。しかしそのことによって、モンスターの様な国になっていきますし、悪夢の様な世界が生まれています。 これはすなわち、個人、企業、機関、銀行、世界中全ての情報がアメリカによって掌握されている、という事に他ならないわけです。何故かというと、こういったサイバー戦争において、アメリカが一番大きなシステムを持っていて、一番大きなお金を費やしているからです。当然一番多くの情報を手にしているわけです。これは非常に危険な事だと思います。個人のみならず、企業、国までも変えることができる。そういう力を持っているからです。そういった意味でも、国家を不安定にさせ、政権を変えさせるという様なことは、クリントン、オバマ政権下でも行われていました。 最近で言えば、ブラジルでのクーデター。あれも僕からすれば全くの作り事だと思います。様々な介入によって左派候補をつぶしてしまった。またブラジルに関して言えばアメリカは、長年に渡ってテトログラスという会社をずっと監視し続けています。また、ルセフ大統領の事ももちろん監視し続けてのあの結果であります。「ここまで」というリミットがない状況なんですね。ウクライナ、イラク、そしてリビアでは成功、シリアでは不成功でしたけれども、他の国においても、政権の交代をいろんな形で図ろうというアメリカがいます。そのことにより中東はよりカオスの状態に追い込まれ、アメリカがすべてをコントロールしようとするこの動きは、止められていない状況です。 また、ロシアにおける政権交代というのをアメリカは長年望んで、図ってはいますけれども、まだ叶ってはいません。こういう状況は非常に危険だと思います。 それに対してアメリカの言うことなんて聞かないよ、と言っているのが、例えば中国であったりロシアであったり、イランだったりするわけなんですが、アメリカはしかし「帝国」状態なわけです。しかしその独裁的な帝国というのは、カオスを産むだけ。世界をより危険なものにするだけです。このままではいけない、と僕は考えています。 昔、20世紀のヨーロッパの警察の活動を見るだけでも、きちんとテロ対策はできているわけですよ。ですから、非常に男性的な「アメリカン・マッチョ」みたいなやり方、例えば、他の国に軍隊を送り込めばいいんだ!という様な考えは間違っている、他のやり方があるのではないか、と考えています。 そして、最後になるかもしれませんが、この『スノーデン』という映画はアメリカ資本が一切入っていません。フランス、ドイツなど、スノーデンを非常にリスペクトして下さっている国からの出資で作られています。もちろん、アメリカのメジャースタジオさんにもお話しはしましたが、全て断られています。理由はわかりません。おそらく僕が思うに、自分達で自己検閲したか、または恐怖心を感じた、そいういうことだったのかもしれません。 アメリカでの配給も小さな配給会社Open Road Filmsさんが配給して下さることになりました。製作する事も、いろいろな国でお見せすることも大変困難な作品になってはいるんですが、日本ではショーゲートさんが配給して下さるということで非常に感謝しておりますし、日本の方にもぜひ観て頂き、この問題の巨大さ、複雑さをぜひ考えてみて頂きたいと考えています。 司会:多くの方にご覧頂きたい1本です! ※フォトセッション終了後、監督退場 司会:Thank you very much! ありがとうございました!オリバー・ストーン監督でした!今一度、大きな拍手をお送りくださいませ!『スノーデン』は、1月27日(金)からTOHOシネマズ、みゆき座他にて全国ロードショーとなります。<終了> ■ ■ ■ ■ ■ 監督:オリバー・ストーン 脚本:オリバー・ストーン、キーラン・フィッツジェラルド 原作:「スノーデンファイル 地球上で最も追われている男の真実」著 ルーク・ハーディング (日経BP社)出演:ジョセフ・ゴードン=レヴィット、シャイリーン・ウッドリー、メリッサ・レオ、ザカリー・クイント、トム・ウィルキンソン、リス・エヴァンス、ニコラス・ケイジ 2016年/アメリカ・ドイツ・フランス/原題:SNOWDEN 配給:ショウゲート 公式HP:www.snowden-movie.jp ©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2016.12.10

新世代アクションスター スティーヴ・オースティンに着目せよ!

長年アクション映画界を牽引してきたシルヴェスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガーは、共に70歳前後。2人ともいまだ現役でヒット作を量産し続けているものの、アクション映画界は長らく第二のスタローン、第二のシュワルツェネッガーを生み出すことが出来ず、苦しんできた。しかしここ数年、スタローンの後継としてジェイソン・ステイサムが急成長。良質なアクション映画を送り出し続けている。また第二のシュワルツェネッガーと言うべきザ・ロックことドウェイン・ジョンソンも世界的な大ヒット作品を次々とリリース。両者とも世界的なアクションスターとしての地位を完全に確立している。そしてその2人の牙城を虎視眈々と狙う次世代アクションスターが、本稿の主役ストーン・コールド・スティーヴ・オースティンなのである。 スティーヴ・オースティンは1964年、テキサス州オースティンで産声を上げた。少年時代からアメリカン・フットボールに打ち込み、アメフトの奨学生としてノーステキサス大学に進学するほど将来を嘱望されたアスリートであった。しかし勉学に嫌気がさして突然大学を中退したオースティンは、子供の頃から憧れていたプロレスラーの道を目指す。当時テキサス州ダラスに在住していたイギリス人プロレスラーのクリス・アダムスのプロレス道場に入門したオースティンは、メキメキと頭角を現して1989年に本名のスティーヴ・ウィリアムスとしてプロデビューを飾る。この頃、所属団体のUSWAには同名のスティーヴ・ウィリアムス(殺人医師のニックネームで新日本プロレス、全日本プロレスで活躍)がいたため、地元オースティンにちなみリングネームをスティーヴ・オースティンとし、さらにヒール(悪役)に転向することで次第に人気を博していくことになる(後に改名し、本名もスティーヴ・オースティンとなる)。 1991年にはダスティ・ローデスにスカウトされてWCWに入団。1992年からは新日本プロレスに継続参戦するようになる。しかし1995年に怪我を理由にWCWを解雇されてしまい、インディ団体にスポット参戦。そこでの活躍を認められてWWF(現WWE)との契約を手にしたのだった。WWFでは最凶のタフ野郎、ストーン・コールド・スティーヴ・オースティンとして大ブレイク。1998年にはWWF世界ヘビー級王座を初戴冠するなど、人気・実力ともにWWFの頂点に君臨するスーパースターとなっていく。特にオースティンがWWF経営者ファミリーのマクマホン一家や、スーパースターのザ・ロックと繰り広げる一連の抗争(アティテュード路線)は、WWEとオースティンの人気を不動のものとしていくことになる。この人気絶頂のオースティンは、ドン・ジョンソン主演の警察ドラマ『刑事ナッシュ・ブリッジス』に刑事ジェイク・ケイジ役で出演。後に繋がる俳優としての活動も開始している。 しかしザ・ロックやブロック・レスナーらの若手を推す会社の方針に反発したオースティンは、何度かWWEからの離脱と復帰を繰り返す。そして2005年に復帰した際は、プロレスラーとしてではなく、WWEの映画製作会社のWWEフィルムズ所属の俳優としての契約となったのだった。そのためこれ以降はプロレスラーとしての試合は無くなって大会にゲスト登場となることが多くなり、メインの活動は俳優業へとシフトしていく。ちなみに2007年には、共にヅラ疑惑のあったWWE会長のビンス・マクマホンと不動産王で次期アメリカ大統領のドナルド・トランプが、レッスルマニア23で激突。負けた方が髪を剃るという髪切りデスマッチとなり、その際髪を剃る役をスキンヘッドのオースティンが務めている。この抗争は、大の大人(しかも世界的な大金持ち)が意地とプライドと髪を賭けた戦いを繰り広げるという超絶大馬鹿勝負となり、記録的なペイ・パー・ビュー売り上げを記録することになる(トランプは本件でブルーカラー層への知名度を爆発的に拡大し、それが2016年の大統領選での躍進に繋がったとの分析もある)。また2009年にはWWEの殿堂入りを果たし、その際のスピーチでプロレスラーの引退を宣言。オースティンは本格的に俳優としての活動にシフトしていくことになる。 オースティンの映画俳優としての本格なデビューは、2005年にアダム・サンドラーがリメイクした『ロンゲスト・ヤード』だ。ビル・ゴールドバーグ、ボブ・サップ、ケビン・ナッシュらプロレスラー勢に交じってオースティンも看守役で出演している。そして2007年には、WWEフィルムズがライオンズゲート社と組んで制作した『監獄島』で映画初主演を務めている。2010年にはシルヴェスター・スタローン制作のオールスター映画『エクスペンダブルズ』に、極悪用心棒ペイン役で出演。スタローンをボコボコにし、元UFCヘビー級王者のランディ・クートゥアとガチンコ勝負を繰り広げるなど大活躍を見せた。 そしてこの年には『スティーヴ・オースティン ザ・ストレンジャー』にも出演。記憶を失った元FBI捜査官が、記憶を取り戻すために巨大な陰謀に立ち向かう本作は、オースティンにとっても演技力を試されるサスペンスフルな作品となっている。とはいえ、もちろんクライマックスは「待ってました!」と喝采をあげたくなる大暴れが待っているので安心してほしい。 そして2011年には『スティーヴ・オースティン 復讐者』と『スティーヴ・オースティン ノックアウト』をリリース(オースティン主演のビデオ映画の邦題には必ず“スティーヴ・オースティン”が付くので非常に分かりやすい)。『復讐者』は、敵のバイカー集団のボス役でダニー・トレホが登場。最後はオースティンとトレホがガムテープで片手同士を結び付けて殴り合いという、番長マンガのような展開が素晴らしい作品だ。『ノックアウト』はオースティン版『ベスト・キッド』と言うべき作品で、高校の用務員オースティン(ゴツすぎる)がイジメられっ子にボクシングを教え、州大会でイジメっ子と対決するという映画。オースティンらしい『復讐者』と、らしくない『ノックアウト』は、共にオースティンファンならおさえておくべき作品だろう。その他にも年に数本はオースティン出演作がリリースされており、どれも粒ぞろいの作品なのでザ・シネマで順次放映されることを期待したい。 俳優スティーヴ・オースティンの魅力は、もちろんシュワルツェネッガーのような巨大な肉体を武器に大味な殴り合いなどWWE時代を彷彿とさせるプロレス技を活用したアクションシーン。しかしオースティンの魅力はそれだけでなく、オースティン主演映画ではスタローン映画のように敵に捕まって拷問され、耐えて耐えて最後に大爆発という展開も多い。オースティンが完全無欠のフィジカルモンスターとして描かれるわけではないというギャップが、映画の中で非情に良いスパイスになっているのだ。 つまりオースティンこそは、スタローンとシュワルツェネッガーという二人のアクション映画の重鎮の魅力を併せ持つ、新時代のハイブリットアクションスターと言えるのだ。■ © 2010 BOXER AND THE KID PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED