検索結果

-

PROGRAM/放送作品

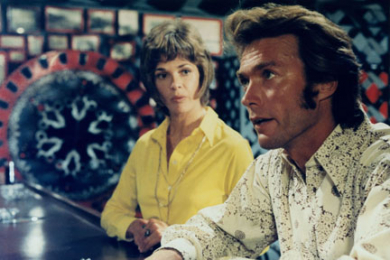

マンハッタン無宿

田舎の保安官が都会で大捕物!『ダーティハリー』へと続くハード・ボイルド刑事アクションの元祖

『ダーティハリー』等の傑作を生み出した名コンビ、ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドが初めて組んだ作品であり、後のイーストウッド主演刑事モノの原型とも言えるハードボイルド・アクション。

-

COLUMN/コラム2016.08.03

『荒野の用心棒』で金の鉱脈を掘り当てたレオーネ監督&イーストウッドがさらなるお宝を求めて突き進む『夕陽のガンマン』+『続・夕陽のガンマン』

1.ほんのひと握りのドルのために ― 『荒野の用心棒』 筆者が今回ここで紹介すべき映画は、『夕陽のガンマン』(65)と『続・夕陽のガンマン』(66)の2本だが、そのためにはやはりまず、両者に先立つ『荒野の用心棒』(64)にご登場願わなくては、どうにも話が進めにくい。 ほんのひと握りのドルのために。すべてはそこから始まった。 当時、全米のTV西部劇シリーズ「ローハイド」(59-66)に準主役でレギュラー出演し、お茶の間の人気を得るようになってはいたものの、番組のマンネリ路線に飽きを覚えていたクリント・イーストウッドのもとに、1本の映画への出演依頼が思いがけず外国から舞い込み、彼が半ば物見遊山でヨーロッパへと旅立ったのは、1964年のこと。 ところが、当初の別題から先述の「ほんのひと握りのドルのために」という原題に最終的に変わる、何とも素性が怪しげでいかがわしいその多国籍映画 ― 本来はアメリカの専売特許たる西部劇を、スペインの荒野をメキシコ国境の無法の町に見立てて撮影した、イタリア・ドイツ・スペインの3カ国合作による低予算の外国製西部劇で、主演のイーストウッドを除くと、イタリア人を中心にヨーロッパの連中で固められたキャスト・スタッフの大半のクレジットはアメリカ人を装った別人名義、しかも、日本の時代劇(改めて言うまでもなく『用心棒』(61 黒澤明))の物語を、著作権を正式に得ないまま勝手に翻案・盗作したせいで、やがて訴訟騒ぎにまで発展する ― 『荒野の用心棒』が、同年のイタリア映画界最大のヒット作となったのをはじめ、当事者たちすら予想だにしなかった世界的ヒットを記録して、その名も“マカロニ・ウェスタン”(外国での呼び名は“スパゲッティ・ウェスタン”)ブームに火をつけ、以後、同種の外国製西部劇が続々と生み出されるようになるのだ。以前、本欄で『黄金の眼』(67 マリオ・バーヴァ)を紹介した際にも説明したように、1960年代は、御存知『007』(62- )シリーズの登場と共に、スパイ映画が各国で作られたり、また日本でも日活の無国籍アクションが量産されたりするなど、娯楽映画における異文化間の移植培養、雑種交配=ハイブリッド化が汎世界的に同時進行しつつあった。 監督のセルジオ・レオーネと主演のイーストウッドの双方にとっても、『荒野の用心棒』は一大出世作となった。ただし、レオーネは、プロデューサーたちと事前に結んだ不利な契約のせいで、映画の大ヒットによるご褒美の分け前には一切与ることが出来ず、また、盗作問題を巡る訴訟騒ぎで同作の全米公開が1967年まで先延ばしにされたせいで、イーストウッドの方も、自らの成功をなかなか実感できずにいた。2人は再度コンビを組み、柳の下の二匹目のどじょうを狙うことになる。もう少々のドルのために、と。 2.もう少々のドルのために ― 『夕陽のガンマン』 かくして、『夕陽のガンマン』がいよいよ登場することになる。映画の製作費は60万ドルと、『荒野の用心棒』の20万ドルの3倍に跳ね上がり、イーストウッドの出演料も、前作の1万5千ドルから5万ドルプラス歩合へと大幅にアップ。前作で、薄汚れたポンチョに身を包み、無精髭のニヒルな面構えに、短い葉巻を口の端にくわえこんだ独特の風貌とスタイルで、正体不明の流れ者の雇われ用心棒をどこまでも寡黙かつクールに演じた彼は、今回もそのトレードマークをそっくり受け継いだ上で、新たな役どころに挑むことになる。「生命に何の価値もないところでは、時に死に値段がついた。“賞金稼ぎ”が現れた由縁である」と、オープニングのクレジット紹介に続いて『夕陽のガンマン』の物語世界の初期設定が字幕で示される通り、ここでイーストウッドは賞金稼ぎの主人公を演じることになるのだ。 マカロニ・ウェスタンが、本来アメリカ映画の長年の伝統と歴史を誇る西部劇を、それとはおよそ無縁なヨーロッパの地に移植して作り上げられたまがい物の産物であることは既に述べたが、そこでレオーネ監督とイーストウッドが行なった大胆不敵で革新的な実験のひとつが、高潔な正義のヒーローが悪を打ち倒すという、従来の西部劇に特有の勧善懲悪調の道徳劇のスタイルをばっさり切り捨てることだった。既に『荒野の用心棒』の主人公自体、『用心棒』からの無断借用とはいえ、従来の正統的なアメリカ製西部劇の正義のヒーローとは程遠い、ダーティなアンチ・ヒーロー像を打ち立てていたが、この『夕陽のガンマン』でイーストウッドが演じる主人公の役柄は賞金稼ぎに設定され、善悪という道徳的な価値判断や倫理観よりも、あくまで賞金目当ての欲得と打算がその行動原理の前面に据えられる。こうして、血なまぐさい暴力が支配する無法の荒野で、主人公も含めてエゴや私利私欲を剥き出しにした連中が互いに裏切り騙し合いながら相争うさまを、痛烈なブラック・ユーモアと残虐なバイオレンス描写を随所に交えながら冷笑的に描く、レオーネならではの傍若無人、問答無用の娯楽西部劇世界が、本作でより一層華麗に展開されることになる。 『荒野の用心棒』では、互いに相争う2組の悪党どもの対立を、イーストウッド演じる主人公が一層煽り、けしかけながら、双方を壊滅状態に追い込む様子を描いていたのに対し、『夕陽のガンマン』では、共に腕利きの同業者にして宿命のライバルたる2人の賞金稼ぎが、時に相争い、時には紳士協定を結んで互いに協力しながら、いずれも多額の懸賞金のついた悪党どもとその親玉を次第に追い詰めていく様子が描かれる。かくのごとく、三つ巴の戦いを映画の物語の根幹に据えることが、どうやらこの頃のレオーネのお好みのフォーマットであったことが見て取れるだろう。 イーストウッドが賞金稼ぎの主人公を、そしてジャン・マリア・ヴォロンテが『荒野の用心棒』に引き続いて悪党の親玉を演じるのに加え、今回、イーストウッドのライバルたるもうひとりの賞金稼ぎ役には、どこか猛禽類を思わせる精悍な顔立ちと眼光鋭い目つき、そして黒装束に身を包んだスレンダーな長身が印象的なリー・ヴァン・クリーフが起用され、風格に満ちた強烈な個性と存在感を存分に披露。相手との距離を充分に見極めた上で沈着冷静に標的を仕留めるその確かな銃の腕前で、映画の中盤、彼がイーストウッドと互いに相手の帽子を撃ち合いっこする場面は、今日改めて見直すと、何とも稚気丸出しのくどい演出で多少ダレるが、筆者が小学生の頃、最初にテレビで見た時は、こいつはまるでマンガみたいで面白いや、と興奮したものだっけ…。 そして、紹介の順序がすっかり後になってしまって我らが偉大なマエストロには大変申し訳ないが、これらの要素にさらに御存知エンニオ・モリコーネの比類なき映画音楽が加味されて、『夕陽のガンマン』でレオーネ独自の世界は早くも一つの完成を見ることになる。実はかつて小学校時代の同級生だったというレオーネと初めてコンビを組んで、モリコーネが『荒野の用心棒』につけたサントラ自体、口笛にギターやコーラス、そして鐘や鞭の音などを多彩に組み合わせた斬新なアレンジで、マカロニ・ウェスタンの音楽はかくあるべしと、以後の基調的なサウンドを一挙に決定づけた超絶的傑作だったわけだが、本作でモリコーネの音楽は、物語とより有機的に一体化されてドラマを情感豊かに彩ることになるのだ。 とりわけ、ヴァン・クリーフとヴォロンテの間に実は深い因縁があったことを、懐中時計から流れるオルゴールのメロディが何よりも雄弁に物語り、その印象的な旋律をバックに、彼らが宿命の対決を繰り広げるクライマックスの円形広場での決闘場面は、やはり何度見てもスリリングで面白い。ここでイーストウッドは、半ば主役の座をヴァン・クリーフに譲り、公正なレフェリー役として2人の決闘に立ち会うことになるが、レオーネ監督は、この円形広場での決闘場面を改めて自ら反復・変奏し、今度はいよいよ三つ巴の戦いの決着の場として、よりけれんみたっぷりに描き出すべく、『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』と共に3部作を成す、次なる壮大な野心作『続・夕陽のガンマン』に挑むことになる。 3.ドルは充分稼いだ。さて、しかし…マカロニ・ブームの頂点を極めたバブル巨編 ― 『続・夕陽のガンマン』 『夕陽のガンマン』が『荒野の用心棒』をも上回る大ヒットで2年連続イタリア国内の興収記録第1位に輝いたのを受けて、『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』の製作費は120万ドルと、『夕陽のガンマン』の60万ドルからさらに倍増し、イーストウッドの出演料も25万ドルプラス歩合と、前作から約5倍にアップ。倍々ゲームのようにしてイケイケで駒を進めてきたレオーネ監督はここで、作品の長さも約3時間に及ぶ、マカロニ・ウェスタン史上空前のスケールの超大作を生み出すこととなった(長尺が影響したのか、『夕陽のガンマン』の興収記録には及ばなかったものの、本作もやはり大ヒットして、みごと3年連続イタリア国内の第1位に輝いた)。 映画の原題は既によく知られている通り、「いい奴、悪い奴、汚い奴」で、賞金稼ぎの「いい奴」をイーストウッド、冷酷非情な殺し屋の「悪い奴」を『夕陽のガンマン』の役柄とは好対照をなす形でヴァン・クリーフ、そして首に賞金の懸かったお尋ね者の「汚い奴」には、かのアクターズ・スタジオ出身の実力個性派イーライ・ウォラックが起用され、三者三様、互いの持ち味と個性を競い合う。ただし先にも説明したように、勧善懲悪の世界とは無縁のレオーネ映画にあって、この3人は、その呼び名の通り、善玉と悪玉などにくっきり色分けされている訳では無論なく、「いい奴」役を割り当てられたイーストウッドも含めて、いずれもひと癖もふた癖もある悪党どもばかり。そんな彼らが、ふとしたきっかけで知った某所に眠る20万ドルもの財宝をめぐって決死の争奪戦を繰り広げる様子を、レオーネ監督は、南北戦争時代のアメリカを物語の舞台に、圧倒的な物量作戦で戦闘シーンをスペクタクル風に再現したり、コヨーテの遠吠えを模したモリコーネの強烈な主題曲を織り交ぜたりしながら、どこまでも悠然としたペースで描いていく。 そして、物語の大詰め、この3人の主人公たちが、いよいよ三つ巴の決闘に挑むべく、円形広場で3方に分かれて対峙する、名高いクライマックスが訪れることになる。ここでレオーネ監督は、3人それぞれの顔の表情やガンベルトにかけた手のクロースアップを、これでもかとばかりに何度となく繰り返しクロスカッティングさせ、そこへさらにモリコーネ独特の音楽がバックにかかり、トランペットの音色やオーケストレーションが次第に高鳴るにつれ、いやがうえにも映画はドラマチックに盛り上がる……ことはまあ確かなのだが、その一方で、本来なら一瞬であるはずの決闘直前の3人の睨み合いの息詰まる緊張した時間が、どこまでもズルズルと非現実的に引き延ばされるのに付き合わされるうち、すっかりダレて疲れてしまい、一体これ、いつまで続くんだろう? とふと我に返って思いをめぐらす瞬間が訪れることも、また確かだ。 『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』は、御存知あのクエンテン・タランティーノが、オールタイム・ベストの1本としてしばしばその名を挙げて再評価が進み、公開当時よりもむしろ近年の方が、映画ファンたちの間では人気と支持が高まっている。それは無論、承知の上で、しかし筆者自身、子供の頃から何度も目にしているからこそ(2002年、フィルムセンターで開催された「イタリア映画大回顧」特集での、日本初となるイタリア語復元版でのスクリーン上映も見に行ったし、DVDのアルティメット・エディションもしっかり買って、ひと通り見ている)、あえてここで言わせてもらうならば、上記の場面が象徴的に示しているように、この映画はやはり、全体的にどうも妙に肥大化して弛緩した、バブリーで冗漫な一作、という印象はぬぐえない。もちろん、それなりに面白くて楽しめることは充分認めるんだけどね…。 『夕陽のガンマン』を手始めに、お互いにろくに言葉も通じぬままたて続けにコンビを組み、マカロニ・ウェスタン3部作を生み落としたイーストウッドとレオーネ監督だが、一作ごとに自らの野心と欲望を肥大化させ、まるでデヴィッド・リーンばりの巨匠を気取って大作路線を突き進むレオーネに次第に違和感を覚えるようになったイーストウッドは、『続・夕陽のガンマン』を最後に、ついに彼と袂を分かつことになる。そして、人気スターとなってアメリカに凱旋帰国を果たしたイーストウッドは、やがてドン・シーゲル監督という新たな師匠と出会い、より簡潔で無駄のない引き締まった演出法を彼から伝授された上で、自らも映画作家となり、さらなる高みを目指して険しい道=マルパソを歩むことになるのである。■ FOR A FEW DOLLARS MORE © 1965 ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A.. All Rights Reserved GOOD, THE BAD AND THE UGLY, THE © 1966 ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A.. All Rights Reserved

-

PROGRAM/放送作品

恐怖のメロディ

ストーカー女に追い詰められるラジオDJの恐怖を描いた、クリント・イーストウッドの初監督作

今やアカデミー常連のクリント・イーストウッドの初監督作で、ストーカーに付きまとわれる恐怖をヒッチコック・タッチで描いた一級のサスペンス。彼の師である映画監督ドン・シーゲルが、バーテン役でカメオ出演している。

-

COLUMN/コラム2016.04.10

逢う魔が時、黒い怪鳥が群れ飛ぶ木立の下にたちこめていた、禍々しき空気…90年目の『チェンジリング』事件現場探訪

ロサンゼルス在住のシングルマザー、クリスティン・コリンズ(アンジェリーナ・ジョリー)の息子ウォルター(当時9歳)が忽然と姿を消した。5カ月後に警察はウォルター少年を保護したと発表、母子は感動の再会を果たす……はずだったが、引き合わされたのは息子とはまったくの別人。クリスティンが抗議をすると、警察は「あなたの方がおかしい」と彼女を精神病院に入れてしまう――。 まるでシュールなサイコホラーだが、これが実話なのだから恐ろしい。脚本家のJ・マイケル・ストラジンスキーはロサンゼルス市役所の職員から大量の古い書類を破棄すると聞き、その中からクリスティン・コリンズが息子の失踪について訴えている調書を拾い出した。 ストラジンスキーはさらにリサーチを重ね、登場人物がすべて実名のオリジナル脚本を書き上げる。現実の事件があまりにも複雑かつ奇妙なので、史実と異なる脚色は最小限に留めると決めた。後に「95%は資料に基づいて書いた」と語っている。イーストウッドはストラジンスキーの初稿を気に入り、なんら変更を加えることなく撮影を開始したという。 完成した『チェンジリング』は、愛する息子と自身の尊厳を取り戻すために闘うクリスティンの物語となった。社会的に無力な女性が警察権力を相手に勇気を奮い起こす姿はイーストウッドが過去に演じてきたヒーローたちを想起させる。ただしクリスティンの原動力はイーストウッド流の反骨ではなく“母性愛”だ。 クリスティンと警察の攻防とは別に、ウォルター少年の失踪事件には真犯人が存在する。ロサンゼルスから80km離れた町、ワインヴィルで養鶏場を営んでいたゴードン・ノースコットという男が少年を次々と誘拐し、虐待したあげく殺害していたのだ。ウォルターもまたノースコットが手をかけた犠牲者の一人だったと見なされている。 私事で恐縮だが、2014年の1月、筆者はロサンゼルスで『チェンジリング』のロケ地を訪ねて回っていた。ここから先はその際に体験した『チェンジリング』詣での“忌まわしい顛末”を書かせてほしい。 『チェンジリング』のロケ地を探すリサーチをしているうちに、ふと気になったのがアンジェリーナ・ジョリーのセリフにあったクリスティンの住所。これだけ事実をベースしているのだから、この住所も本物ではないのか? 劇中の住所は「210 North Avenue 23, Los Angeles, California」。ロサンゼルスのダウンタウンから3キロほど北東の一角だ。 行ってみると住所の場所はマンションになり、前には大きな高速道路が通っていた。事件から約90年、そりゃあ様変わりもするだろう。少し歩くと現在は使われていない路面電車のレール跡を発見。古い路線図で確認すると確かにダウンタウンとこの界隈を繋ぐ路線がある。映画と同様、クリスティンはこの路面電車で毎朝職場に通っていたのだろうか。 ロサンゼルスタイムズの調査によると、事件当時のクリスティンの住所は「219 North Avenue 23, Los Angeles, California」。「210」も「219」も今では同じマンションなので、劇中の住所はほぼ正確だったことになる。やはりクリスティン・コリンズはこの界隈で息子のウォルターと暮らしていた。ただし事件以降はひとつ所に落ち着くことなく転居を繰り返し、苦労の多い人生を送ったようである。 その晩、ネットで調べものをしていてゾッとするような情報にぶち当たった。事件当時に犯人であるノースコットが住んでいた家が今もそのまま残っているというのだ。 自分は映画好きであって犯罪マニアではない。殺人現場などむしろ避けて通りたい派だ。しかし映画ライターを名乗り、アメリカにまで来ておいて、この転がり込んできた情報をスルーするのか? むしろ『チェンジリング』所縁の場所を巡った今だからこそ感じるものがあるんじゃないのか? 翌朝もまだ迷っていたが、午前の用事に時間を取られ、午後の予定が白紙になってしまった。ロサンゼルスからノースコットの農場があったワインヴィルまでは車で約1時間。代わり映えのしないハイウェイを東へ進み、15号線とぶつかったところで南に折れる。途中で見かけたパモーナという地名は、確か『ダイ・ハード』でボニー・ベデリアが演じたジョン・マクレーン刑事の妻が子供たちと住んでいた町だ。 自分は霊感とは程遠い人間で、第六感的になにかを察知したことはない。しかし目的地が近付いてくると吐き気を催し始めた。きっと自己暗示だと思いつつも全身が「行きたくない」と叫んでいる。なんでこんなところまで来てしまったのか? 後悔し始めた時にはワインヴィルに一番近い高速の出口に着いていた。ノースコットの家はもう目と鼻の先である。 実は現在はワインヴィルという町は存在しない。ノースコットの事件があまりにもマスコミで騒がれたために住民が地名を変えたからだ。ただ「ワインヴィル・アベニュー」という通りがあり、ノースコットの家もこの道路に面している。 車から場所を確かめ、200mほど離れたところにレンタカーを停めた。農場がどれくらいの広さだったかはわからないが、周囲はほぼ住宅地になっている。歩行者の姿はまったく見かけない。カメラをつかんで件の家まで歩いてみる。一軒手前の家で凶悪な番犬に吠えられ、逃げ帰りたくなるほど驚いた。 件の家は壁が黄色く塗られた平屋の一軒家だ。メンテナンスのおかげか築90年の古家には見えないが、屋根の形や窓の配置は確かに当時の報道写真のままである。 敷地の奥に停められているトラックの辺りにウォルター少年が殺害された鶏舎があったはず。骨の一部が埋められていた場所は奥まっていて窺うことができないが、今は別の棟が建っているらしい。 やたらと禍々しく感じるのは先入観から来る錯覚だと自分に言い聞かせる。フェンスの金網になぜか細い木切れが縦に何本も挿さっていて、その意味不明さがさらに不安を煽り立てる。 家には事件のことはまったく知らずに入居した夫婦が住んでいると聞く。誰か出てきたらどうしようか。日本からの野次馬が歓迎されるとは思えない。盗撮のような気分で写真を2、3枚撮り、足早に車に向かった。 振り返ると、まだ造成されていない空き地が広がっていた。空き地の向こうに見える木立はちょうど殺された少年たちの骨が埋められていた辺りだ。 一応写真を撮っておこうと空き地に足を踏み入れてぎょっとした。土壌がやけに柔らかく、軽く足がめり込む。当時もこんな土壌だったのなら、ノースコットと共犯を強いられた甥のサンフォード・クラークはいとも簡単に穴を掘ることができただろうと、嫌な想像が膨らんでいく。 すでに夕暮れに差し掛かり、マジックアワーの現実離れした色彩が違和感に拍車をかける。その時に気がついた。例の木立の上空にだけ、黒い鳥の群れがくるくると旋廻している! いや、こんなのはただの偶然のはず。でも広い視界のどこを見ても、呪わしい木立の上にしか鳥は飛んでいないのだ。もう充分だ。一刻も早くここから離れよう。 実はイーストウッドも撮影前にこの地を訪れたという。犯人の家がそのまま残っていることを不気味に思い、その家を訪ねることなく立ち去ったという。あのイーストウッドがビビったのだから自分ごときが怯えるのも仕方がない。興味があって心臓が強い人のみ、住民に迷惑をかけない範囲で行ってみることをお勧めします。■ © 2008 UNIVERSAL STUDIOS

-

PROGRAM/放送作品

(吹)マンハッタン無宿

田舎の保安官が都会で大捕物!『ダーティハリー』へと続くハード・ボイルド刑事アクションの元祖

『ダーティハリー』等の傑作を生み出した名コンビ、ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドが初めて組んだ作品であり、後のクリント・イーストウッド主演刑事モノの原型とも言えるハードボイルド・アクション。

-

COLUMN/コラム2014.11.22

【未DVD化】イーストウッドがギターを爪弾き、吹き替えナシでラブソングを歌う!DVD未発売作『ペンチャー・ワゴン』の聴きどころ‼︎

クリント・イーストウッドが映画監督、製作者、そして、俳優としてハリウッドの現役最高峰にして最高齢であることは誰もが認めるところ。同時に、彼が自作に音楽を提供して来たことも常識の範疇だ。そのキャリアは長い。過去、作曲家として正式にクレジットされたのは、『ミスティック・リバー』(03)『ミリオンダラー・ベイビー』(04)『父親たちの星条旗』(06)『さよなら。いつかわかること』(07)『チェンジリング』(08)『ヒアアフター』(10)『J.エドガー』(11)以上、たったの!7本だが、サウンドトラックに何らかの形で関わった作品は実に20作以上。作詞を担当したのが『ハートブレイク・リッジ』(86)『許されざる者』(92)『パーフェクト・ワールド』(93)『マディソン郡の橋』(95)『目撃』(97)『トゥルー・クライム』(99)等だが、歌手としても参加している作品が多いのには、改めてちょっと驚く。 まず、『ダーティファイター 燃えよ鉄拳』(80)ではブルースのキング、レイ・チャールズと主題歌"Beer to You"を、続く『ブロンコ・ビリー』(80)ではカントリー・シンガーのマール・ハガードと主題歌"Bar Room Buddies"を、そして、『ダーティハリー4』(83)ではカントリー界の大御所、T.G.シェパードとハリーの名台詞をフィーチャーした"Go Ahead Make My Day"をデュエット。それらは、初監督作『恐怖のメロディ』(71)でジャズの名曲"Misty"を取り上げたように、イーストウッドがジャズやブルース、そして、カントリーミュージックに対して造詣が深いことの証明だが、さらに、『センチメンタル・アドベンチャー』(82)では自ら大酒飲みのカントリー歌手に扮し、主題歌の"Honkytonk Man"他、合計3曲を劇中で堂々と熱唱しているのだ。 さて、その歌手=イーストウッドの若く、美しい歌声を堪能できるのがミュージカル映画『ペンチャー・ワゴン』だ。こんな"掘り出し物"を見られる、聴けるイーストウッド・ファンはラッキーだと思う。そもそも、なぜ彼が場違いなミュージカルに出演する羽目になったかと言うと、これには裏話がある。映画がクランクインする前年、『荒鷲の要塞』(68)で共演したリチャード・バートンを介してバートンの当時の妻、エリザベス・テイラーとすっかり親しくなったイーストウッドは、彼女の方から『真昼の死闘』(69)での共演を持ちかけられるが、リズ&バートンの高額な出演料に配給のユニバーサルが難色を示したためにクランクインが大幅に遅延。そこで、イーストウッドが隙間を埋めるために選んだのが『ペンチャー・ワゴン』への出演だったと言われる。 ゴールドラッシュに沸く西部に馬車を連ねてやってくる男たちの"夢を抱き、馬車を仕立て、一緒に来い!!"という男性コーラスで始まる映画は、オープニングから古き良きミュージカルの空気感を発散しまくり。それもそのはず。オリジナルのブロードウェー・ミュージカルがロングランをスタートしたのは1951年のこと。舞台でも製作、脚本、作詞を担当したアラン・ジェイ・ラーナーは、映画化に際して設定を大胆にアレンジしたらしいが、むつけき男どもが金の採掘のために"名なしの町"を建設し、酒に浸り、女を競売にかける風景は、それでも今見るとかなり無秩序。 しかし、そんな違和感もイーストウッドが歌い始めた瞬間、物珍しさのあまり払拭される。リー・マーヴィン演じる主人公、ベン・ラムソンがパートナーと名付けて友情を紡ぐことになるイーストウッド扮する放浪の男は、いきなり、川縁に座り、ガールフレンドを思い出しながらギターを爪弾きラブソング"I Still See Elisa"を歌うのだ。甘く切ないその歌声を聞いて、即、吹き替えと思う人は多いかも知れない。しかし、それは正真正銘、イーストウッド、当時39才のナマ声。『グラン・トリノ』(08)の主題歌に参加した78才のしゃがれ声も味があったけれど、こっちはまた別の若々しい味わいがある。他にも、パートナーが"森に語りかけても応えてはくれない"と淋しげに歌う"I Talk To The Trees"、過去を振り返りつつ"真面目に働いていた頃に戻りたい"と歌う"Best Thing"、そして、マーヴィンや男たちと金を掘りながら合唱するブルース調の"Gold Fever"、以上4曲を熱唱。それらはサウンドトラック・レゴード" Paint Your Wagon"にも収録されている(Amazonに在庫あり)。 ナマ歌を披露しているのはイーストウッドだけではない。リー・マーヴィンも負けじと同じく4曲を歌っている。イーストウッドの歌唱が正統派なのに対して、マーヴィンは演じるキャラクターに準じた無骨な歌い方で、歌と言うより台詞をメロディに乗せて喋っているという感じ。同じアラン・ジェイ・ラーナーの代表作『マイ・フェア・レディ』(64)でヒギンズ教授を演じたレックス・ハリソンの歌唱法に似ているのは単なる偶然だろうか。ところで、その『マイ・フェア・レディ』でヒロインのイライザを演じたオードリー・ヘプバーンの歌は、ほとんどソプラノ歌手のマーニ・ニクソンによって吹き替えられていたことは有名だ。『ペンチャー・ワゴン』でもベンとパートナーが奪い合う妻、エリザベスを演じるジーン・セバーグの歌は、ディズニーアニメ『こぐま物語』(47)で"歌うハープ"の声を受け持った子役出身の女優、アニタ・ゴードンが吹き替えている。 マーニ・ニクソンはオードリーの他にも、『王様と私』(56)のデボラ・カーや『ウエスト・サイド物語』(61)のナタリー・ウッド等、プロのシンガーではないスター女優の影武者として知られる存在だが、そんなミュージカルで吹き替えが常識だった時代に引導を渡したのは、『サウンド・オブ・ミュージック』(65)だ。本格的に歌い、踊れる舞台女優、ジュリー・アンドリュースをヒロインに据えて歴史的ヒット作が生まれたことで、これ以降、ハリウッドの各社は挙って歌える俳優をミュージカル映画の主役に起用。そうして市場に放たれて行ったのが、リチャード・ハリスとヴァネッサ・レッドグレーブが歌に挑戦した『キャメロット』(67)であり、レックス・ハンソンが『マイ・フェア・レディ』よりはメロディアスに歌う『ドリトル先生不思議な旅』(67)であり、バーブラ・ストライサンドが希代の4オクダーブでスクリーンデビューした『ファニー・ガール』(68)であり、ピーター・オトゥールとペトゥラ・クラークの『チップス先生さようなら』(69)であり、そして、マーヴィン&イーストウッドの『ペンチャー・ワゴン』だったわけだ。 残念ながら、これら"ナマ歌"ミュージカルは興行的にはことごとく失敗に終わり、ミュージカル映画は西部劇と同じくコストパフォーマンスの悪いジャンルとして、昨今のハリウッドでは敬遠されるようになってしまった。しかし、少なくてもイーストウッド・ファンにとって『ペンチャー・ワゴン』は、今や"翁"と呼ばれ、敬われる御大の歌のルーツを探るには絶好の教材。たとえ設定は古臭くても、少々大袈裟かも知れないが未来永劫語り継ぐべき作品ではないだろうか。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

PROGRAM/放送作品

(吹)恐怖のメロディ

ストーカー女に追い詰められるラジオDJの恐怖を描いた、クリント・イーストウッドの初監督作

今やアカデミー常連のクリント・イーストウッドの初監督作で、ストーカーに付きまとわれる恐怖をヒッチコック・タッチで描いた一級のサスペンス。彼の師である映画監督ドン・シーゲルが、バーテン役でカメオ出演している。

-

COLUMN/コラム2015.11.10

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年12月】

ご存知『ダーティハリー』の爆発的人気でアクション・スターの名をモノにしたイーストウッドですが、その『ダーティハリー』シリーズがいよいよ3作目に突入したその翌年に公開されたのが本作『ガントレット』。いわずもがな、アクション・スターとして脂が乗りまくったギンギラギンのイーストウッドが拝められます。 物語はというと・・・とある事件の証人ガス(ソンドラ・ロック)を刑務所から裁判所まで護送する任務に就いたはぐれ刑事ショックリー(イーストウッド)。「命を狙われている」と身の危険を激しく訴えるガスを初めのうちは信じないショックリーだったが、護送中なぜか身内である警察官に銃撃されまくり、命スレスレの窮地に陥ってしまう。次第に犯人を突き止めたショックリーは、常識破りの手段をつかって護送任務を完遂しようと決死の強行作戦に打って出る!というお話。 イーストウッド十八番の痛快アクションと言うにふさわしく、全編通して繰り広げられる激しい銃撃シーンやヘリコプターとのチェイスシーンは必見。特に、前代未聞の銃弾攻撃を浴びせられる最後の銃撃シーンが最大の見所!!と、ここまではいかにもアクション映画な感じで書きましたが、本編をよく見るとショックリー(イーストウッド)はほとんど丸腰でひたすら逃げ回っているだけ。実はあんまり強くなくて、ちょっぴり情けないヒーローだということに気づきます。前述の最後の銃撃シーンも、実は一方的にヤラレているだけで撃ち返してはいないんですねー。 余談ですが、ショックリーとガスは護送という名のロードトリップを共に過ごす中で次第にと心(と体)を通わせるわけですが、、、撮影当時イーストウッドとソンドラ・ロックが実生活においても恋人同士だったことを考えると、本気でラブラブな感じ出ちゃってるよね?いつも無骨なイーストウッドだけど、若干ほっこりしちゃってるよね??とミーハーな気持ちになってしまいます。『ダーティハリー4』などイーストウッド作品に度々ヒロインとして出演しているソンドラですが、悩殺ボディなわけでも超演技派なわけでもなく。きっとスクリーンでは計り知れない人柄の良さがあったのでしょう・・・(と勝手に思っている)。 (話を戻して、)丸腰刑事が一方的に攻撃されまくるという一風変わったアクションに加え、反発しあう男女が次第に恋に落ちていくという王道アメリカン・ラブコメディの要素を盛り込んだ、痛快アクションラブコメ(何だそれ)。このあたりはイーストウッド監督ならでは?の隠れた見所なのであります!『ダーティハリー』に次ぐ人気を誇る、はぐれ刑事の痛快アクション!是非11月のザ・シネマでお楽しみ下さい!! © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

PROGRAM/放送作品

(吹)真昼の死闘

いつもの正義の流れ者役イーストウッド×ファニーフェイスのシャーリー・マクレーンの掛け合いも軽妙な西部劇

俳優・監督イーストウッドの師匠シーゲルが描く軽快なマカロニ“風”ウエスタン。人気絶頂のシャーリー・マクレーンより当時はまだ番手が下のイーストウッドが、彼の初期のハマリ役、薄汚い姿の正義のガンマンを好演。

-

COLUMN/コラム2015.05.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2015年5月】うず潮

クリント・イーストウッドが製作・監督・主演した戦争ドラマ。海兵隊に再入隊した渋コワ鬼軍曹イーストウッド。彼が任された仕事は、だらけきった若い兵士たちの訓練。彼らを徹底的に鍛え上げるため、ある時は実弾をぶっぱなし、またある時は自分の着ているTシャツと違う理由で半裸で走らせたり…理不尽極まりない厳しい訓練で若い兵士を振り回す。そんな鬼軍曹に反発する兵士たちだったが、イーストウッドの元でひとつに結束していく。そんな彼らに救出作戦の命令が下る。 訓練でも戦場でも淡々と冷静に背中で語るイーストウッドの姿は、かっこ良すぎます。さらに緊張感溢れる戦闘シーンも必見!またザ・シネマでは、『スペース カウボーイ』『マディソン郡の橋』など彼の出演作を5月に特集放送。こちらもぜひご覧ください! TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.