検索結果

-

PROGRAM/放送作品

悪魔の棲む家(1979)

呪われた家の恐怖!アメリカで実際に起きた身も凍る超常現象を映画化した、ホラー映画の金字塔!

1979年に製作された本作は、実際にあった超常現象を題材にしたベストセラー本を映画化した作品。全米を震撼させ大反響となり、その後8本もの関連作品が製作された。アカデミー賞作曲賞受賞作品。

-

COLUMN/コラム2015.08.03

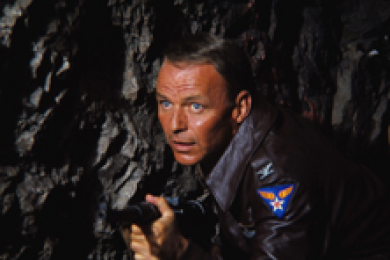

サービス精神に溢れた究極の脱走映画〜『脱走特急』〜

戦争映画というジャンルの中でも、傑作率が非常に高いカテゴリーがいくつかある。よく言われるのが「“潜水艦モノ”にハズレ無し」。『眼下の敵』(1957年)、『Uボート』(1981年)、『U-571』(2000年)といった第二次世界大戦を舞台にした映画だけでなく、『レッド・オクトーバーを追え』(1990年)や『クリムゾン・タイド』(1995年)、『K-19』(2002年)のような現代劇でも潜水艦モノは傑作揃いだ。潜水艦という限定された空間で、登場人物も限定される潜水艦モノは、“密室劇”としてサスペンスフルな展開が作りやすく、その辺りがハズレの少ない映画となりやすい土壌となっているのであろう。また前述の『眼下の敵』や『Uボート』のようなジャンルを代表する大傑作によって、このカテゴリーの作品のフォーマットがある程度完成形となっていることも大きな要因であると思われる。 そして“脱走モノ”というカテゴリーもまた、戦争映画というジャンルの中では傑作率が高いカテゴリーとなっている。潜水艦モノとはまったく真逆で、バラエティ豊かな大量の登場人物と、まったく制約の無い完全なオープンフィールドで物語が進む脱走モノは、自由度が非常に高いことでともすれば難易度は上がることが想定される。しかし潜水艦モノと同じように、このカテゴリーの先達にして最高峰となる『大脱走』(1963年)という存在によって、脱走モノのフォーマットが完成してしまっていることもあり、後続の類似作品はそのフォーマットをなぞることでハズレの無い作品が成立しやすくなっているのだ。 しかし後続の作品群の中でも傑作とされる作品は、『大脱走』をなぞりながらも、差別化を図るために様々な蛇足(と言ったら失礼だが)を加えている。『脱走山脈』(1968年)は脱走するのが人だけではなく、動物園で殺処分されそうだった象と共にスイスを目指す映画であったし、収容所内で飛行機を作って脱出を図る実話を基に制作された『空中大脱走』(1971年)、『勝利への脱出』(1980年)は“脱走”にサッカーを組み合わせるというウルトラCを成功させた痛快作だった(『大脱走』フォロワーではないが、日本では黒澤明が脚本を担当した『暁の脱走』(1950年)や、正式には脱走モノではないが勝新太郎の人気シリーズ『兵隊やくざ 大脱走』(1966年)という作品もあった)。 斯様に傑作映画を生み出している脱走モノというカテゴリーの中で、実は『大脱走』と並び称すべき大傑作が存在しているのをご存じであろうか。それがこの『脱走特急』なのである。 第二次世界大戦の真っ最中の1943年。破竹の勢いでヨーロッパを席巻したナチスドイツとイタリアは、アメリカの参戦によって徐々に劣勢に立たされていた。そんなとき、アメリカ空軍パイロットのライアン大佐はイタリア軍によって撃墜され、捕虜収容所に送り込まれる。この収容所に収容されている捕虜はフィンチャム少佐率いるイギリス陸軍ばかりであったが、ライアンは捕虜の中で最も階級が高いこともあって捕虜収容所のリーダーとなる。この収容所から脱走することに執念を燃やすフィンチャムと、イタリアは遠からず降伏することを予見するライアンは対立するが、その頃連合軍のイタリア上陸に戦線が崩壊してついにイタリアが降伏する。一夜にして警備兵たちはいなくなったが、代わりにドイツ軍がやってくることを察知し、捕虜たちは全員で脱出を図る。しかしドイツ軍に補足され、捕虜たちは貨物列車に乗せられてドイツ本国に移送されることになるが、ライアンたちは隙をみて列車を奪うことに成功。中立国のスイスに向けて列車を走らせていくが…。 4,400万ドル(現価では3億ドル以上)という当時としてはあり得ない巨費を投入したエリザベス・テイラーの『クレオパトラ』(1963年)の影響で経営危機にあった20世紀フォックス社が、まだ経営が健全であることを証明するために会社の意地だけで大規模な予算を投じて制作された本作。そんな大作の主人公ライアン大佐に抜擢されたのは、歌手のフランク・シナトラだ。シナトラは本業が歌手とは思えないほど堂々たる演技で、『第三の男』『ライアンの娘』の名優トレヴァー・ハワードと渡り合っている(ちなみにハワードは実際にイギリス軍落下傘兵としてイタリア戦線に従軍し戦功十字章を受けている)。他にも『荒野の七人』のブラッド・デクスター、ジョシュ・ブローリンの父で『カプリコン1』のジェームズ・ブローリン、『ナイトライダー』のエドワード・マルヘア、『007サンダーボール作戦』のアドルフォ・チェリなどが出演し、映画に厚みを与えている。 また本作で唯一の女性出演者であるラファエラ・カラは、胸元が深く開いた開襟シャツとタイトスカート姿で縛られたままベッドに横になって身悶えたり、なまめかしくストッキングを履きかえるシーンなど、サービス精神満タンで、本作を観た思春期の小中学生に多大なるインパクトを与えている(こういうサービスは『大脱走』には無い)。 さらに本作が『大脱走』を凌駕していると言っても過言でない点は、怒涛の戦闘シーン。脱走モノは、ともすれば戦争映画でありながら戦闘シーンは省略傾向になりがちであるが、本作はその点においてもサービス満点だ。 特に、スイスに向かって特急列車で脱出をはかる主人公たちに対して、3機のメッサーシュミットBf108戦闘機(ホンモノ!!)が空から攻撃を繰り返し、数百人のドイツ兵を乗せた軍用列車が追いまくり、仲間たちを逃がすために激しい銃撃戦が展開されるクライマックスは必見。ドイツ軍の猛攻によって一人また一人と仲間を失いながらも、スイスに向かって脱出をはかる手に汗握る展開は、脱走モノというともすれば地味になりがちなカテゴリーの映画としては特筆に値するほどのサービス精神に溢れている。戦後20年が経った段階で制作された映画ではあるが、装備品などもよく整っておりマニアも納得の出来栄えだ。 またイタリア軍から始まって、ドイツ国防軍、ゲシュタポ、武装親衛隊と、敵のレベルもクリア難易度の高い敵へとエスカレートしていくという流れも素晴らしく、ステージクリア系のアドベンチャー映画としての体裁もしっかりと整っている点も素晴らしい。 さらにこの手の痛快娯楽映画としてはあり得ない、ある意味『大脱走』以来の定番を覆す衝撃的なラストも必見。シナトラ自身はこのラストに納得をしていなかったらしく、改変を求めていたようだが、このラストこそが本作を凡百の脱走モノとは一線を画する大傑作たらしめている名シーンなのだ(このシーンでのシナトラとハワードの演技はアカデミー賞ものだ)。 脱走モノとしての定番をしっかりとおさえ、さらに戦争映画のあらゆる要素をぶち込んだ脱走映画の究極系がこの『脱走特急』なのである。■ Motion Picture © 1965 Twentieth Century Fox Film Corporation and P‐R Productions. Renewed 1993 Twentieth Century Fox Film Corporation and P‐R Productions. All rights reserved.

-

PROGRAM/放送作品

カプリコン・1

世界最初の有人火星宇宙船をめぐる国家的陰謀…ミステリーとアクションの2段攻撃!

人類初の有人火星宇宙船計画をめぐるNASAの陰謀と、国家組織に敢然と立ち向かう男たちを描くSFサスペンス。破天荒ながらメディア社会で本当に起こりそうな着想を、息詰まる謎解きとアクションで展開していく。

-

COLUMN/コラム2013.10.30

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2013年11月】銀輪次郎

悪者のように描かれながらも、NASA(アメリカ航空宇宙局)協力の下で作られた本作。よくある宇宙ものSF作品かと思いながら物語に引き込まれていると、物語は終盤、いつのまにかにアクション映画と化します。SFとしてもサスペンスとしてもアクションとしても秀逸なこの作品。臭いものには蓋をしろ的なお話から、乗組員達の葛藤、そして彼らの生き残りを賭けた戦いへ・・・と脚本が素晴らしい。序盤の政府&NASA幹部の隠蔽工作のお話も、現実にありえそうなところにまとめているところが上手い。見る価値に値する作品でこれはオススメです。 ©ITV plc (Granada International)

-

PROGRAM/放送作品

脱走特急

捕虜700人が列車ごと脱走!名優フランク・シナトラが円熟期の魅力を披露するスケール満点の大活劇

デヴィッド・ウエストハイマーの小説「フォン・ライアン特急」を、銃撃戦あり列車爆破ありのスケール満点に映画化。演技派俳優の評価を確立した円熟期のフランク・シナトラが、奇想天外な脱走劇で存在感を見せつける。

-

COLUMN/コラム2009.08.01

アナタ顔出しOK? それともNG? お好みにあわせて選ぶ『悪魔の棲む家』

30超えた男が言うのもなんだけど、僕は高い所とホラー映画が苦手だ。この意見に同意してくれる人はきっと少なくないはずだが、高いところも、ホラー映画もどうしてワザワザ体験したいのかがよく分からない。百歩譲って、高いところはまだ理解できる。気持ちいいとか景色が良いとか。でもホラー映画好きは? 単純に恐いのが好きってことなんだろうか? 少しでもその性質を理解すべくあれこれ調べていると、灯台もと暗し。思わぬところにヒントがあった。アイドルとホラー映画について書かせたら右に出る者はいない、編成部・飯森さんのブログである。「ワタクシどもホラー映画好きなんてのは因果なモンでして、まぁ、たとえて言や、辛いもの好きと似たようなもんです。もう、味覚が狂っちゃってますから。普通の人ならカネくれても食いたくないような、体に毒ってなぐらい真っ赤な色した罰ゲーム級刺激物を、喜んで「美味い美味い」と食う、変な人たちなワケですわ。」なるほど。やっぱりホラー映画好きは変な人らしい。マッサージでよく言う「痛気持ちいい」とか、平城遷都1300年記念事業の公式マスコットキャラクター"せんとくん"に使われる「キモカワイイ」みたいなものだろうか? でも「恐いもの見たさ」という言葉もあるぐらいだから、「恐けりゃ恐いほど満足」する性質ってことなんだろう。完全なMである。ともかく。普段はホラー映画をほとんど観ない僕が、このたび恐れ多くもホラー映画二本立てにチャレンジすることになった。今回、当チャンネルで放送する『悪魔の棲む家』は1978年に出版された『アミティヴィルの恐怖』というノンフィクション(?)を映画化した作品なのだが、この本はニューヨーク州で実際に起こった出来事を基にしたという触れ込みで、当時はかなり売れたらしい。映画は1979年に製作されたいわゆるオリジナル版と、2005年のリメイク版の二作品がとくに有名だが、実はリメイク版が製作されるまでに、6本も続編が作られているようなので、相当コアなファンがいるようだ。でもまあ、それもそのはず。1973年公開の『エクソシスト』以降、映画界は空前のホラー・オカルト映画ブームを迎えることになり、『オーメン』『悪魔のいけにえ』をはじめ、70年代には良質なホラー映画が雨後の竹の子のごとく登場した。『悪魔の棲む家』もまさにその一角。ホラー映画黎明期とでも言うべき時代に作られた、ホラー映画史を語る上で欠かせない金字塔である!と、色んな資料にある。(すみません、なんせホラー映画、苦手なモンですから)二作品を比較すると、ストーリーはオリジナル版、リメイク版ともにほぼ同じ。 湖畔に建つ瀟洒な家で、長男が家族を惨殺する事件が起きる。そして数年後。いわくつきの家に、結婚したばかりのラッツ一家が引っ越してくる。彼らは子連れの奥さんと、新しいお父さんからなる一家なのだが、過去の惨事を知りつつ、お値打ちな価格に負けて家を購入したことから、予想もしない悲劇に襲われてしまうのである。さて、この『悪魔の棲む家』。オリジナル版とリメイク版のもっとも大きな違いは何だと思います? このヒントも前述したブログ「異説!珍説!! 『ダーク・ウォーター』カラムーチョ仮説とは!?」にあるのですが、読んでいない方のためにはしょって説明すると、ホラー映画において、幽霊の顔や姿が見えるか否かはヒジョーに重要なポイントで、それらがハッキリ見えちゃうと、かえって恐くないという理論があるらしい。僕はホラー映画をあまり見ないので、そのときは「ふーん、そうなんだ」とテキトーに読み飛ばしたのだが、『悪魔の棲む家』を続けて見て、図らずもその理論を体験することになった。つまり、『悪魔の棲む家』のオリジナル版とリメイク版のもっとも大きな違いは、幽霊が見えるかどうか、にあるのだ。 二作品共通の恐怖ポイントに、ラッツ一家の末娘、チェルシーだけに見えるジョディという幽霊の存在がある。ジョディは、例の事件で被害にあった女の子のことで、オリジナル版では誰も座っていないはずのロッキングチェアが揺れたり、ドアが突然開いたりと、割とオーソドックスな形でその存在を観客に伝えるのだが、リメイク版では弾丸の痕が痛々しい、いわば惨殺されたて(?)の姿で登場。これは恐い。幽霊は見えないほうが恐いのだ!という理論を否定するワケじゃないけど、『悪魔の棲む家』に限って言えば、僕はリメイク版、つまり幽霊が見えるほうが恐かった。映画全体としても、リメイク版のほうが話がすっきりとしていて、映像のテンポもいい。でもオリジナル版がつまらないかというと、そうじゃない。ホラー映画史に名を刻む傑作だけに、派手さはないが着実に恐怖を煽ってくる、まさに正当派ホラーという印象。どちらも僕のようなホラー映画初心者にとっては、かなりいい入門編となった。しかも、二作品を比較して観ることで、思わぬ発見もあった。それは『悪魔の棲む家』を見比べることで、自分は幽霊が見えるほうが恐いのか、はたまた見えないほうが恐いのかを、リトマス紙的に調べることができたのである。これを知っておけば、今後の人生に大きな影響を与える・・・ほどではないにせよ、少なくともホラー映画鑑賞の際の有力な情報にはなる。たとえば映画館で、「これは(幽霊の)顔出しアリだから恐くなさそう。じゃあ今日は違うやつにしよう」といった具合に、その日の気分にあわせて、間違いのない作品選びができるわけだ。(←ホントか!?)『シャイニング』を観たときも、僕は双子の女の子の幽霊が出てきたときが一番恐かったのを鑑みると、どうやら僕は顔出しNGのようだ。そんなわけで、ホラー映画のリトマス紙として観るも良し、ホラー映画初心者が入門編として観るのも良しな『悪魔の棲む家』。もちろん、これをきっかけにホラー映画好きになれば、これまで知らなかった新しい世界が広がります。マニアも、初心者もぜひ一度おためし下さい。■(奥田高大) 『悪魔の棲む家(1979)』©1979 ORION PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.『悪魔の棲む家(2005)』©2005 UNITED ARTISTS PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

PROGRAM/放送作品

(吹)悪魔の棲む家(1979)

呪われた家の恐怖!アメリカで実際に起きた身も凍る超常現象を映画化した、ホラー映画の金字塔!

1979年に製作された本作は、実際にあった超常現象を題材にしたベストセラー本を映画化した作品。全米を震撼させ大反響となり、その後8本もの関連作品が製作された。アカデミー賞作曲賞受賞作品。

-

PROGRAM/放送作品

(吹)カプリコン・1

世界最初の有人火星宇宙船をめぐる国家的陰謀…ミステリーとアクションの2段攻撃!

人類初の有人火星宇宙船計画をめぐるNASAの陰謀と、国家組織に敢然と立ち向かう男たちを描くSFサスペンス。破天荒ながらメディア社会で本当に起こりそうな着想を、息詰まる謎解きとアクションで展開していく。