珍説 歴シネマB

-

COLUMN/コラム2020.02.14

北の野人が壁を越え、王都を占領し鉄の玉座に就いて七王国を統べる。その統治の終焉を描く『ラストエンペラー』

『ラストエンペラー』公開時、筆者は小学校卒業まぢか。日本社会が大騒ぎになっていたことを覚えている。87年度アカデミー賞で作品賞・監督賞以下9部門を総ナメにし、特に作曲賞を坂本龍一が受賞すると、社会現象に近い興奮になっていった記憶がある。今でもそうだが「ニッポン凄い!」、「世界が絶賛!」といった他者評価にめっぽう弱い国民性。まして当時のこと。これほどの晴れ舞台で日本人が顕彰されては、国民的な熱狂もいたしかたない。 坂本龍一は作曲家として第60回アカデミー作曲賞を他の2人と共同で受賞したが、実は役者としての参加が最初に決まっており、作曲のオファーは後からだったそうな。役者としては甘粕正彦役を不気味に演じている。甘粕は最後は満洲映画協会のトップに収まった“映画業界人”だが、その前は満洲国建国のための陰謀に暗躍した人物。さらにその前、憲兵だった頃の関東大震災では、反体制思想家カップルを締め殺したりもしている。異様な凄みをみなぎらせているのは、そのため。 昭和62年夏、金曜ロードショーで『西太后』がオンエアされた。筆者の仲の良いクラスメイトたちは全員TV洋画劇場を見ていた。西太后のライバルの側室が、両手両足を切断され甕の中に首から下を押し込まれて飼い殺しにされる、というシーンの話題で、週明けの教室は持ちきりになる、そんな時代だった。年が明け昭和63年の正月第2弾として『ラストエンペラー』が劇場でかかり、第60回アカデミー賞の発表を挟んで、春にはスピルバーグ『太陽の帝国』が公開された。なぜか“あの時代”の“あのあたり”が盛り上がっていた昭和の末頃だった。 当時は、“あの時代”の日本の侵略や戦争は良くなかった、という反省が、まだ戦後の良識として日本国民の間で当然に共有されていた。“あの時代”を生きて酷い目に遭った世代(筆者の祖父のような)もいまだ健在で、逆に、『ラストエンペラー』にせよ『太陽の帝国』にせよ、特に説明がなくともむしろ日本人こそ当事者として欧米人以上にバックグラウンドを理解しやすかったはずだが、今やあれからさらに30年以上がたって、“あの時代”を知る世代も減り、小6の小僧は45歳の中年になり、世代は入れ替わった。改めて、“あの時代”に何が起こったのか、むしろ映画の外側にある出来事を確認しておく必要が、今となってはありそうだ。 『ラストエンペラー』とは、もちろん秦の始皇帝(The First Emperor)との対比であって、中華帝国最後の皇帝の生涯を描いた歴史ドラマである。それは、映画を見れば解る。中学生でも解る。筆者は中学に上がってTV放映された際にこの映画を初めて見たが、そこまでは解った。解らないのは、この中華皇帝が実は中国人であるのかどうだか微妙、という、複雑な歴史的背景だ。そのバックグラウンドまで理解していないと、この映画のシーン・シーンで何が起こっているのかまで付いていけない。以下、映画と無関係なような話が続くが、ご勘弁ねがいたい。映画を理解する上で必要な情報だ。 中国共産党の全面支援のもと、かつての紫禁城こと故宮博物院でロケを敢行。3度のアカデミー撮影賞に輝く撮影監督ヴィットリオ・ストラーロにより、明・清2王朝の皇宮が鮮烈な色彩美と深い陰影でとらえられた。なお故宮の「故」とは、「故事」「故郷」と同じく「昔の、古い」という意味で、つまり「元宮殿」という意味。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 異論の余地なく中国人(漢民族)による中華帝国であったのは、『ラストエンペラー』の清朝の一つ前、明朝だが、後期その支配が緩んだところで、今の中国東北部、北朝鮮の上のあたりに、清は興った。いや、まだ清とは呼べない。「女真族」という民族が強大化して、後に清国を建国するのだが、その頃はまだ女真族と呼ばれていた。彼らは中国人(漢民族)ではない。中華化していない外側の土地(「化外の地」)に暮らす、北方の異民族なのだ。 女真族は500年前にも「金」という帝国を築き、中国の上半分を支配する形で中国史に登場したこともあったが、モンゴル帝国(後の元朝)によってこの金朝は滅ぼされてしまう(1234年なので覚えやすい)。蒙古襲来の時に日本に押し寄せてきた蒙古軍の中には、モンゴル人、中国人、高麗=朝鮮人だけでなく金朝の遺民である女真族も含まれていたというから、彼らは鎌倉時代に一度、我が日本と因縁があったということになる。20世紀初めの『ラストエンペラー』の時代まで続く、中国、蒙古、朝鮮、女真(後の満洲)、日本という主要プレイヤー“五族”が、遠い鎌倉時代の元寇の時点ですでに一度出揃っていたのだ。 元が衰退した後は、元の後を襲った明朝の間接支配下に甘んじてきた女真族だが、次第に勢力を盛り返し、今度は明が弱体化すると再び天下を狙って動きだし、初代皇帝の時にジンギスカンと同じ「カン(遊牧民の首領)」の称号を名乗り、「後金」の国号も蘇らせた。 さらに2代皇帝の頃には、元朝から伝来する正統な大元帝国の後継国の証しである国璽をモンゴル系部族から献上され、モンゴル諸部族を糾合して正式にカンに押し立てられる(女真族はモンゴル系でも遊牧民でもないのに)。これにより元朝は名実ともに消滅。ここで後金は国号をさらに「清」へと変更し、部族名も女真族から「満洲族」に改めた。満洲は「マンジュ」と発音し、文殊菩薩の「文殊」のことで、聞こえのいい響きだった。こうしてモンゴル帝国≒元朝の後継国となった上で、北方(今の中国東北部、北朝鮮の上のあたり)から万里の長城を越境して、中華帝国・明への侵犯を繰り返すようになる。 3代皇帝とその後ろ盾の叔父の代に、明が農民反乱により皇帝一家無理心中をもって滅びると(おそらくこれが本当の意味でラスト中国人エンペラーだったろう)、「亡き皇帝の仇討ちとして反乱軍を討伐する」との大義名分をかかげ(自分たちもさんざん明に侵寇していたのに)長城を越え中華文明圏に入り、今回はそのまま北京に居座ってしまった。これを「入関」という。「関」の字はキーワードなので後述する。そして中華帝国の都・北京で3代皇帝はあらためて即位式を執り行う。時に1644年。日本では徳川幕府3代将軍家光の時代だ。 かくして、その後1912年(明治45年=大正元年)まで、中国人ではない満洲族による清朝が、中国を支配した。「この中華皇帝が実は中国人であるのかどうだか微妙」と前述したのは、以上の歴史的な経緯があるためである。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 三国志などで中国史に親しみのある者にとって、現代の中華人民共和国は三国志時代と比べて東西に数倍拡大したように、“むっちゃくちゃデカく”見える。そうなったのは比較的最近の清代なのだ。下の地図のうち濃い黄色が、歴史的・伝統的な本来の中国の範囲である。その本来の中国を、東の満洲(MANCHURIA)が3代皇帝の時に後から飲み込んだ、という順番になり、MANCHURIAはそのまま今も中華人民共和国に残っている。また先に見た通り、2代皇帝が満洲に併合したモンゴル(MONGOLIA)のうち、内蒙古(INNER MONGOLIA)も「内モンゴル自治区」として今もそのまま中国に留まっている。ちなみに外蒙古(OUTER MONGOLIA)は今日のモンゴル国にあたるので、今は中国領ではない。 また、時代下って18世紀末〜19世紀初めの清最盛期の名君・6代乾隆帝の時代に(地図は子の7代皇帝時代の版図)、西の新疆ウイグル(TARTARY。新疆とは「新たな領土」の意味)やチベット(TIBET)を征服し、西方にまで領土を大きく広げ、清は最大版図を実現。この新疆もチベットも、今も中国に留まっている。 地図はWikipediaより 地図の薄いレモン色が、清が新たに中国にもたらした領土である。ちなみに朝鮮・沖縄・東南アジアなどのオレンジ色は、外国ではあるが従属国だ。このように、東部→中央(本来の中国。濃い黄色)→西部へと、満洲族の清朝は領土を広げていき、その版図がそのまま中華人民共和国として今日にまで引き継がれているのである(赤い点線が現在の中華人民共和国の国境)。西の新疆ウイグルは今もとかく話題にのぼるが、東の満洲もまた、以上のいきさつを見れば、歴史的に複雑な経緯をへて“中国”に最近なった土地だとわかる。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ところで。男で後頭部だけ頭髪を1メートルぐらいに伸ばし、その他は青々と剃り上げ、三つ編みのような、いわゆるラーメンマンの髪型(辮髪)にして、キョンシーの帽子(朝冠)をかぶっている姿。あれは、満洲族の習俗であって、中国人の伝統ではない。中国人は元来、聖徳太子か頼朝か秀吉のような、あるいは韓流歴史ドラマのような、髪をマゲに結ってその上から黒い冠(「紗帽」)をかぶる髪型をしてきた。清代の中国人は、支配者満洲族の習俗を押し付けられてあの独特な格好をしていたのだ。入関すると3代皇帝(の後ろ盾の叔父)は即刻「薙髪令」を発布し、「留頭不留髪,留髪不留頭(首をとどめたいなら髪をとどめるな、髪をとどめたら首はとどめられないぞ)」と強制したのである。「ナメられないには最初が肝心。まず無茶ぶりしてシメてビビらせてやろう」ということか? また、チャイナドレスもチャイナのものではない。イップマンが着ている裾の長い「長袍(チャンパオ)」も、キョンシーが着ている黒と青の官服もそうだが、いずれも満洲族の被服文化であって、中国の伝統的民族衣装である「漢服」とは異なる。漢服もやはり、中大兄皇子や中臣鎌足、韓流歴史ドラマの王様、あるいは、チマチョゴリや高松塚古墳の飛鳥美人図のようなデザインである。それが中華文明の影響圏(日本・朝鮮ふくむ)で3000年にわたって、各国でアレンジされながらも共有されてきた衣服文化だ。清朝のものは、それらとは系統がまるで違う。満洲が非中華圏・異文化圏であったことは、こうした点からもよく解る。 若き溥儀とジョンストンさんが“キョンシー帽”ことフォーマルな朝冠をかぶっている。清の朝冠の冠頂には官位を表す宝玉が付く。溥儀が上にまとっている服は「旗装」で、下にはマオカラー「立領」式の内衣を着ている(これらをもとに後世チャイナ・ドレスが生まれた)。伝統的な中国の民族衣装とは全く系統が異なる形状をしており、そこに、中国伝統の「ドラゴン柄」や「皇帝イエロー」が組み合わされている。 左から、明(本当の中国)最盛期を築いた永楽帝、朝鮮の聖君・世宗大王、そして日本の秀吉。頭にかぶるのは「紗帽」で、服は、着物のように体に巻いて着る式のローブ型の内衣の上から、丸襟の上衣「袍」をまとっている。それを皇帝や王が身につける場合は厳密には「袞龍袍」、「翼善冠」と美称で呼ばれたり、秀吉がまとっているものは「袍」を先祖として日本で独自に進化した「直衣」だったりはするが、ザックリ言って同系統であることは一目瞭然だ。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 中華文明圏の外側、東西南北の化外の地に暮らす諸民族は、中華的世界観においては野人と見なされ蔑まれてきた。中華とは世界の中心で咲く花であり、満洲族は北部辺境の野人にあたる。その野人が、世界の中心に乗り込んできて花になってしまった。 余談だが、仰げば尊し中華の恩と慕ってきたのが朝鮮で、中華皇帝の使節のための迎賓館を「慕華館(中華を慕う館)」、その使節が通る門を「迎恩門(恩を迎える門)」と名付けていたほどだ。しかも明には、秀吉の朝鮮出兵の際に援軍を送ってもらった大恩まであった。明vs清抗争期、朝鮮は明の方に義理を通そうとしたが、清2代皇帝に服従を迫られ、徹底抗戦を決意するものの厳寒の篭城戦にたえきれなくなって降伏。親征してきた清2代皇帝の前で朝鮮国王が土下座(三跪九叩頭の礼)をし、以後、服従を誓い、明を裏切って清側に付く、という屈辱的な出来事があった。これを「丙子胡乱(へいしこらん)」と言う。丙子は1636年をさし、「胡」は北の化外の地に住む野人を蔑視した差別用語である。 韓国映画界は、この出来事をアクション仕立てにした『神弓-KAMIYUMI-』(2011)や、忠実に歴史を描いた『天命の城』(2017)等を制作している。『天命の城』は、抗戦派重臣をキム・ユンソク、和平派重臣をイ・ビョンホン、王をパク・ヘイルが演じた、堂々たる歴史映画だ。 韓流歴史ドラマや映画で、北の野人との戦いが描かれている作品は、枚挙にいとまがない。たいがいはエスキモーのような毛皮の服をまとい、顔は赤茶色に雪焼けして唇はガサガサにひび割れ、鼻や頬を真っ赤に染めて鼻水を垂らした風体で描かれる(最近だと2017・18年の『神と共に』シリーズなど)。これは、満洲族として清朝を打ち立て世界の中心で咲く花となる前の、胡と蔑まれていた頃の女真族である。「オランケ」「オランカイ」とも呼ばれる。清以前の時代の女真族を、中華文明に憧れてきた朝鮮王朝(の末裔の韓国映画界)がどう見ているか、うかがい知れて興味深い。 余談はここまでにして本論に戻る。中華は≒中国は、歴史的には万里の長城の内側だけを指す。そこでは様々な中華王朝が4000年にわたって興亡と栄枯盛衰を繰り広げてきた。いわば七王国のようなものである。王都はここ数百年間は北京で、そこには鉄の玉座があるというわけだ。そして今、壁の向こうから侵入してきた北の野人が、王都を占領して鉄の玉座に君臨してしまったと喩えれば、ゲースロのファンならばどれほどの事態が起こったか、諒解されよう。もっとも、実はそうした事態は珍しくなく、中国史用語では「征服王朝」と呼ばれ繰り返されてきたことではあるのだが(例えば金と元だ)、それがよりにもよって、最後の中国王朝・ラスト中華エンペラーになってしまったことが、事態を複雑にしている。 後回しにしていた「関」の話をしよう。万里の長城には壁に開けられた出入口「関」がある。容易に突破されないよう城塞化されていて、日本の江戸時代の関所の比ではない。北の野人との間にある長城の関は「山海関(さんかいかん)」と呼ばれ「天下第一関」とされる(下画像)。万里の長城ひとつめ(最東端)の関だからだ。その外側、北の野人が住む化外の地を「関外」、内側の中華世界≒中国を「関内」と呼ぶ。関を入ってくること、つまり北の野人が七王国の文明世界に入ってくることを「入関」と言う。 画像はWikipediaより さらに、満洲の土地は関の北というより北東、右上の方角なので「関東」とも言う。関東≒満洲なのだ。そして、そこに駐留した大日本帝国の軍隊の名称を「関東軍」と言う。さあ、いよいよ我らが日本の出番である。“あの時代”のメインプレイヤーだ。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 開国後の日本にとって、最大の脅威はロシアだった。当時は帝国主義の時代。ボーっと生きていればたちどころに餌食にされ植民地化されるだけ。それを恐れ、まず明治維新で自国を近代化し富国強兵を急ピッチで推し進め、並行して、朝鮮もどうにかせねばと考えた。まずは日本の味方になってくれる親日の独立国、同盟国にしようと構想。朝鮮のためを思ってではなく、日本を守る盾にしようとしたのだ。朝鮮は近代化をしておらず、まさに格好の餌食で、ここがロシアに獲られたら日本はロシアの脅威に直接さらされてしまう。朝鮮が盾になってくれれば日本はワンクッション挟んで(これを「戦略的緩衝地帯」と呼ぶ)ロシアと対峙できる。 当然、朝鮮はそう都合よく日本に従ってはくれない。朝鮮からすれば「勝手な話だな!」としか言いようがない。そこで日本は、強引に朝鮮への進出を図る。先に見た通り、朝鮮国王が清朝皇帝に土下座しその権威を受け入れたため、清は朝鮮の“保護者”的立場であり、朝鮮にちょっかいを出されて黙っているはずがない。そこでまず日清戦争が勃発(戦場となったのは朝鮮半島だ)。勝ったのは日本だった。 清はこの敗北で、アヘン戦争、アロー戦争、太平天国の乱と、半世紀以上もうち続いてきた内憂外患、断末魔の大混乱にますます拍車がかかってしまい(その後で義和団事件まで起きて)、ついに1911年に武漢から始まった辛亥革命にて、1912年、滅亡。その時に最後の皇帝だったのが、本作『ラストエンペラー』の主人公、宣統帝・溥儀である。映画の中では描かれないこの清朝滅亡と皇帝退位のいきさつは、溥儀本人が知る由もないし理解もできなかったであろう6歳の時、宣統3年に、実は映画の外では起こっていたのだ。 溥儀が即位したのはわずか3歳の時だった。映画冒頭の即位式のシーンで、幼い宣統帝が飽きてグズって暴れ出し、今や臣下となった実の父親が「シーっ!シーっ!すぐに終わるからね」となだめ、それを聞いた周囲がギクッとするシーンが出てくるが、これは実際にあったエピソード。「清の世はすぐに終わる」という不吉な予言的失言となってしまったのだ。 この時、溥儀に12代皇帝の白羽の矢を立てたのが西太后である。3代前の9代皇帝の側室だった老婆だ。宣統帝・溥儀の2代前の10代皇帝は、西太后自身が腹を痛めて産んだ我が子だったが、彼女は何から何まで口出しして自ら政治を行う毒親であり、息子はフテて風俗狂いに。挙げ句の果てに性病をもらってきて19歳で若死にしてしまう。次いで、過去の皇帝の血筋である男子(この子も3歳だった)を引っ張り出してきて11代皇帝に据え、またも彼女は後見人として自ら政治を行うのだが、この時に日清戦争が起こり、清は相対的には強大かつ最新鋭の海軍を保有していたにもかかわらず、軍事予算が西太后の道楽のため流用されていたので整備不足であり、格下の日本海軍相手に完敗を喫してしまう。そんな中11代皇帝は成長し、西太后と対立してでも清を救うため政治改革と近代化=維新を断行しようとするが、しかし結局は西太后の巻き返しによってわずか100日で潰されてしまう(史に言う「百日維新」である)。皇帝は幽閉され、10年後に実権を取り戻せないまま37歳で謎の死を遂げる(今では毒殺されたことが遺体の法医学検査で判明している)。皇帝薨去の翌日、西太后も死ぬ。直前に12代皇帝に3歳の溥儀を選んでいた。 映画『西太后』では別の若いライバル側室の両手両足を切断し甕に漬けるという、小6の筆者の幼心に強烈なイメージを残した歴史上の人物で“中国三大悪女”の一人。その映画では、西太后の出身氏族「エホナラ氏」の女が清の後宮に入ればいずれは清朝を滅ぼす、という予言“エホナラの呪い”も語られていた。この2つのエピソードはあくまでフィクションだが、西太后が清滅亡の元凶であった事実は変わらない。 宣統帝・溥儀もその後わずか3年で辛亥革命により6歳で退位し、ここに清朝は滅亡するわけだが、革命政府に飲ませた「清室優待条件」によって、溥儀は紫禁城の中で軟禁状態ながらも皇帝としての礼遇を受けながら暮らし続けることだけは許されてきた。しかしその日々にも終わりがやってくる。清朝滅亡後の新生中華民国は、軍閥が群雄割拠する戦国時代さながらの様相を呈していた。そんな中1924年、「北京政変」と呼ばれるクーデターが発生し、18歳になっていた廃帝(廃止された皇帝)溥儀ら帝室一家は、その巻き添えを喰う格好で、清室優待条件を廃止され、紫禁城を追放されることになるのである。 紫禁城追放時の溥儀。溥儀のトレードマークである色眼鏡に気を取られるが、“チャオズ帽”ことカジュアルな「瓜皮帽」をかぶって「長袍」を着ていることに注目したい。この時すでに皇帝ではないため「朝冠」や「朝袍」といった清朝廷のフォーマルウェアは身につけていないのだ。なお、「瓜皮帽」は満洲由来ではなく、明代に「六合一統帽」として初代・洪武帝が発明したもので、明・清・民国初期の3時代を通じ中国人のシンボルとなった。 ところで、故宮に乱入してきた軍閥クーデター部隊が掲揚する旗は「五色旗」。清代から軍旗として使われており、そのまま革命後は中華民国国旗として使用され続けた。この政府から追い出された孫文の派閥が用いた旗が「青天白日満地紅旗(今の台湾国旗)」で、孫文派が後に全国を統一した時、そちらの方が中華民国の新国旗とされた。では、用済みとなった旧五色旗はどうなったかと言うと…後述する。 話を日清戦争終結の時点まで戻す。この勝利が逆に藪蛇となって、日本が恐れていた通り、ロシアが南下してきて満洲の利権を獲得し、朝鮮(王が皇帝と改称して「大韓帝国」となっていた)にも手を伸ばそうとしてきた。新興国日本つぶしであり、日本にとっては最悪の展開だ。一時は「満韓交換論」でロシアと話をつけたいとの伊藤博文らの動きもあった。「満洲はそっちの物、朝鮮はこっちの物、お互い干渉せず」という考えだが、上手くまとまらず、ついに日露戦争が始まり(今度の戦場は満洲だ)、これにも日本はまさかの勝利をおさめる。結果、日韓併合によって朝鮮半島は完全に日本のものとなり、加えて、ロシアが獲得していた満洲の権益までも日本は棚ボタ式に手に入れる。 かくして、明治維新以来、戦略的緩衝地帯として欲してきた朝鮮半島のみならず、広大な満洲にまで進出の足がかりを得た日本は、今度は朝鮮と同じように満洲を完全に我が物にしよう、日露戦争では「十万ノ英霊、二十億ノ国帑(10万人の命と20億円の戦費)」という多大な犠牲を払ったのだから当然の権利だ、との発想を持つに至る。いつしか、ロシアの脅威から国を守ろうとか、植民地化されないための戦略的緩衝地帯の確保とかいった理由はどこかに消え、気がつけば植民地を貪欲に喰いあさる側へと自分自身が回っていた。 この底なしの欲望を実現するべく、東京の国家意志を無視して独断専行で暴走しまくったのが、満洲の主「関東軍」である。長城の「関」の「東」側に駐留する、元々はロシアから獲得した鉄道を警備するために置かれた守備隊程度のものが肥大化した、日本陸軍の海外展開軍だ。彼らは自作自演の謀略を次から次へと繰り出し、野望の実現を目指す。 彼ら関東軍の当初の計画は、朝鮮同様、満洲の併合であった。しかし国際的批判がかわせないと判断して断念。明治維新直後に朝鮮をそうしようと構想していたように「親日の独立国・同盟国」にする方針へと転換する。1932年、かくて満洲国(共和政)が建国され、そのトップたる執政の座には、清の廃帝、ラストエンペラー溥儀が就任。彼は26歳になっていた。なおこの時、国際世論の目を満州から逸らそうと、関東軍は遥か遠い上海の地で日本海軍に自作自演の軍事衝突事件を起こさせたりもした。しかし、ここまでしてエクスキューズを設けてもなお全世界からの非難はかわしがたく、日本は満洲問題で吊し上げを喰らったことを不服とし、国際連盟から脱退。また、満洲国は溥儀の熱望どおり2年後には 帝政に移行して満洲帝国となり、元宣統帝であった溥儀はその最初にして最後の皇帝「康徳帝」として即位するのである。この時には関東軍は内蒙古にも侵攻した。内蒙古は満洲国の一部であるとの理屈で。さらには、長城線を越えて関内にまで戦火は一時拡大したのであった。 中華民国が使わなくなった五色旗は、満洲国の国旗「新五色旗」として引き継がれた。当時はまだ「つい数年前まではこっちの方が中国の旗だったのに」という印象があったはずだ。劇中では溥儀が軍服を着た時の帽章にも注目を。なお、この写真のシーンは、中華帝国の古式にのっとって皇帝即位を天帝(という神)に報告する「郊祭式」が催されているところだが、その式次第や作法、そして旗も、細かく見ると、慣れない日本が急ごしらえで作った“パチもん感”溢れる偽物であったという。今でも、この、日本が作った傀儡の満洲国・満洲帝国は、中国で「偽満」と呼ばれている。 日本は、以上の満洲獲得だけではまだ飽き足らず、むしろこれに味をしめる。関内すなわち長城内側の中国本体にまで領土的野心を抱き始めた軍部は、ますます暴走。東京の陸軍中央、政府、さらには天皇でさえコントロール不能になっていく。国民とマスゴミがこぞって応援したからだ。彼ら出先の軍部が自作自演の謀略で衝突を起こし、東京の指示を待たずに独断で軍事行動を起こし、国民とマスゴミが大声援を送り、東京は事後承諾する、というパターンが繰り返されていく。そんなことをやっているうちに国際的にさらに孤立を深め、ナチスドイツのような札付きしかつるむ相手がいなくなっていく。 満洲での手口は国際的に激しく非難されたが、中国本体への野心はもはやレッドラインを踏んでしまっており、アメリカが本気で怒り始めると、今度はそれに対抗するためフィリピンの米軍基地に距離的に近い、縁もゆかりもない南方、ベトナム北部に、日本は陸軍を進駐させる。日本軍は満洲や朝鮮でロシアと戦うために存在してきたというのに!そして、このことがむしろ逆に、決定的にアメリカが引いたレッドラインを大きく踏み越える格好になってしまい、いよいよ日本は、10年後の昭和20年8月15日の一点に向かって、自滅の道を突き進んでいくことになるのである。 そしてそれは、日本が作った傀儡国家・満洲帝国の崩壊の時でもあるのだ。日本敗戦から3日後、溥儀、退位宣言。康徳12年(=昭和20年)8月18日であった。紀元前221年のファーストエンペラー即位から数えて2167年目の出来事だ。■ ©Recorded Picture Company

-

COLUMN/コラム2019.12.28

『ピースメーカー』でたどる民族問題地獄めぐり〜チェチェン、ナゴルノ・カラバフそしてユーゴ〜

97年の映画『ピースメーカー』は、ロシアで強奪された核弾頭を用いた核テロを防ぐため、アメリカ政府の核拡散防止グループのケリー博士(ニコール・キッドマン、以下ニコマン)が指揮を執り、ロシア軍にパイプを持つ米陸軍のデヴォー中佐(ジョージ・クルーニー)とコンビを組んで、世界中を東奔西走する、というポリティカル・ミリタリー・アクションだ。 01年の9.11翌々月から本国放送が始まった「24」シリーズを先取りしたかのような内容で、クルーニーの吹き替えには、声優デビュー作「ER」でクルーニーを担当していた小山力也がソフト版でもTV放送版でも起用された。後に「24」のジャック・バウアー役で小山に白羽の矢がたったのも本作あったればこそでは?と筆者は勝手に妄想しているのだが、確証はない。 本作、出来の良いアクション映画で、放送時間たっぷり楽しませてくれることは請け合う。だが、今や似たような映画は多い。映画をよく見る人ならば、未見の人であれ再見の人であれ、新鮮な驚きを今さらは感じられないかもしれない。 しかし、97年という時代背景から読み解くことで、深い見方ができる豊かなテクストに、期せずして今となってはなってしまっている。以下その読み解きを試みてみる。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1997年。良い時代だった!当時の筆者はそうは実感できず、60年代や70年代の過ぎ去りし時代に憧れ、その頃の映画を好んで見たりもしていたのだが、90年代もまた過ぎ去って歴史となった今の視点から客観的に見るなら、89年に始まるあの激動と希望の日々こそ、最良の時代だった。しばし、思い出話にお付き合い願いたい。 89年、日本はバブルの真っ只中で豊かさを楽しみ、バブル崩壊後も、今日ほど国民の貧困と国家の衰退が生々しい問題ではなく、祭りの後の余韻をまだしばらくは反芻できていた。 アメリカは91年の湾岸戦争で世界を導いて圧勝しベトナムで失くした体面を取り戻し、90年代後半からは日本とバトンタッチしてバブル景気へと突入。世界第1位と当時第2位の経済大国であった日米は、ともに西側にあって空前の繁栄を謳歌していた。 一方の東側は、80年代、貧しかった。東側のリーダーであるソ連は、一説では国家予算の4割を防衛費に回していたという。戦争が起こらなければ20年ほどでスクラップとなる無用の長物にである!ソ連の「衛星国」と呼ばれた東欧諸国では“資本主義の豚”たる西側の大手銀行に借金し、絶望的な貧困に人民が不満を抱かぬよう、消費財を買って市場に出回らせる(設備投資に充てるのではなく!)という、本末転倒な使い道のために借金に借金を重ねていた。こんなことは続かない!冷戦を今後も続けていける経済的余裕が、東側にはもう無くなっていた。 85年、その2年前にアメリカのレーガン大統領が「悪の帝国」と呼んで敵視したソ連に、ゴルバチョフ書記長が現れた。そして、改革開放を一個人のリーダーシップで、トップダウンで、内部から推し進めていった。もう冷戦は終わらせねばならなかった。 その自由化の波は東欧諸国にも伝わり(それとは無関係に反ロシア感情の根強いポーランドが先行して勝手に独自の民主化運動を起こしてはいたが)、89年、ハンガリーが先陣を切って共産党一党独裁体制を大政奉還する動きを見せ、鉄のカーテンの一部まで開いてしまった。ハンガリーはソ連(≒ロシア)とは縁が浅く、歴史的にはモーツァルトやクリムトやフロイトを生んだ先進文化大国オーストリアと深い縁で結ばれており、後進国ロシアで制度設計されたソ連型共産主義にはそもそも馴染めずにきた、“最も西側的な東側の国”だったためだ。 このハンガリーの動きが東ドイツ市民に伝播する。89年11月にベルリンの壁が崩壊。東欧のソ連衛星諸国は次々と、党が自主的に独裁(“指導”と自称していた)を返上するか、あるいは市民革命が起きて独裁者が打倒されるなどして、民主化していった。同89年12月、この時代の生みの親であるソ連のゴルバチョフは、アメリカのパパ・ブッシュと共に、マルタ会談にて冷戦の終結を宣言した。 これにより、いつか米ソ核戦争が起きて世界は滅びるかもしれない、という40年来の恐怖から、人類はようやく解放された。そして、選挙で有権者に選ばれたわけでもない特定イデオロギーの政党が憲法上唯一の“指導政党”として永久に君臨し続ける統治制度は改められ、それらの国々では複数政党制と、複数候補が立候補する自由選挙が導入されていった。興奮と歓喜の90年代が、希望と激動のうちに始まったのである。 それは、西側自由民主主義陣営の完勝だった。ソ連は91年末には地上から消滅し、中国の台頭はまだ。「唯一の超大国」と呼ばれたアメリカの“無双”状態が短期的には実現した。しかし、敵がいないと困るのがハリウッドだ。そこで、ロシアの政情と社会が混迷してきた90年代にハリウッドの脚本家たちが映画に登場させたのが、「ソ連の敗北を認めようとせず、米帝ズレの下風に立つことを潔しとしない、ロシアの保守強硬派」という、新たな敵役だった。たとえば97年の『エアフォース・ワン』などだ。 実際、91年の夏、ソ連ではクーデターが発生。ソ連初にして最後の大統領ゴルバチョフ(兼もともとソ連共産党書記長)が、副大統領、KGB議長、国防相ら「国家非常事態委員会」によって拘禁された。彼らは、ゴルバチョフによる改革開放路線がソ連を自壊に追いやると(特に、予定されていたソ連邦を構成する各共和国への大幅な自治権の移譲に)危機感を募らせていた、ソ連最高指導部内の保守強硬派たちだった。 しかし、ソ連邦を構成する国々のうち最大の共和国ロシアの大統領エリツィン(民主選挙で生まれたロシア初代大統領)が反クーデターの旗を振り、モスクワ市民に街頭に出て抗議に加わるよう呼びかけ、軍を掌握する国家非常事態委員会と対決した。ソ連邦の大統領を下部構成国ロシアの大統領が救おうと立ち上がったのだ。モスクワ市内に当時最新鋭のT-80戦車が陸続と列をなして進入し、2年前の天安門事件そっくりの緊迫した光景も見られたが、しかし、軍部もKGBもエリツィンと市民側に寝返り、もしくは静観したために、このクーデターは3日で失敗に終わる。 95年の映画『クリムゾン・タイド』は、このような保守反動クーデター勢力によるロシアの政変に端を発した核危機を背景に、全面核戦争に備えて出動した米海軍の戦略ミサイル原潜アラバマ内部で起こる、艦長と副長の指揮権をめぐる対立を描いている。 この「8月クーデター」によって、ロシア共和国とエリツィンの輿望は大いに高まった。反対に、ロシア共和国の上に立つソ連邦と、ソ連共産党、その両方の長であったゴルバチョフは、決定的に権威失墜し、クーデター終息の数日後にはゴルバチョフはソ連共産党書記長を辞任。ただしソ連大統領の座には留まった。それが、夏の終わり。 冬には、エリツィンのロシア共和国がソ連邦からの離脱を表明。ソ連の国土面積の大半を占めるロシアが脱退してソ連が存立できるわけがなく(日本国から本州が分離独立するようなものだ)、これはソ連邦の解体をただちに意味した。ゴルバチョフはついに連邦大統領職をも辞任。彼がクレムリンで上からの改革開放を始めてから6年、冷戦を終結させてから2年がたった91年の12月25日、ここに、ソ連は消滅。ロシアはじめ各共和国へと四分五裂していった。まさに、激動の時代であった。 ソ連を内部崩壊させ自由民主主義陣営に加わったロシアだが、世界を導くイデオロギーを自ら捨て去り、慣れない自由主義と資本主義には戸惑い、モラルも揺らぎ、さらにはハイパーインフレと金融危機に見舞われて経済まで破綻し、アメリカと世界のリーダーの座を競うどころでは到底なくなってきた。90年代の、ソ連崩壊後のロシアは、「混迷」の一語に尽きる。95年の『007 ゴールデンアイ』や、97年の本作『ピースメーカー』で描かれるのは、この、冷戦に負け、アメリカの軍門に下り、経済もモラルも崩壊してしまった、混迷するロシアの姿である。そして、この時期に台頭した「オリガルヒ」と呼ばれる政商的な巨大財閥(97年ヴァル・キルマー主演『セイント』における敵役)とプーチンによって、21世紀に入ると、超大国ソ連の栄光の復活を目指す、“強いロシア”の国家意志が露骨になり、自由民主主義諸国とは一線を画する独自の路線を歩み始め、今日に至るのである。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 前置きが長くなりすぎた。そろそろ映画『ピースメーカー』を見ていこう。冒頭、ロシアのミサイルサイロが描かれる。軍人たちが見守る中で核ミサイルが搬出されていくのだが、よく見るとそこに2人だけ、ロシア軍のオリーブ色の軍服ではなく、青色の軍服を着た軍人の姿が認められる。まごうかたなきアメリカ空軍のドレスブルーユニフォームだ。これは、核兵器の削減を米ソ間で91年と93年に合意したSTART(戦略兵器削減条約)に基づき、その履行監視のためにロシア国内のミサイル基地に米軍の査察団が派遣されていることを表している。冷戦が終結し、ICBMを減らすため、かつての敵国の監視団を自国のふところに招き入れるというところにまで、米露は接近し、世界平和は実現しかけていた。筆者が90年代こそ最良の日々だったと懐かしむ所以である。 このシーンで、ロシア軍の下士官が将校に「自分は核兵器を解体しているところをアメ公に見せてやるためロシア軍に入隊したのではありません!」と愚痴り、将校は「皆そうだ。だが世界は変わった。我々も変わらねばな」と応じる。ここまで書いてきた89年以降の経緯を踏まえた上で、97年当時のロシア人の心情を想像しながら味わってほしいセリフだ。 余談だが、2019年、トランプとプーチンがINF(中距離核戦力全廃条約)を破棄した。地球が滅亡するICBM(戦略核。STARTの削減対象)の撃ち合いまでいかず、戦争や紛争で実際に局地的に使用されるリスクが高い中距離の戦域核の全廃から、世界は大きく後退してしまったのだ。これは、ロシアは抜け穴的に別の兵器だと装って実質的な中距離核ミサイル相当の飛翔体を開発しているではないか!という理由と、なにより、新たな超大国・中国がこの条約に加わっておらず、陸海空軍と並ぶ第四の軍である中国人民解放軍ロケット軍が、米露が核軍縮を進める裏で中距離核を開発しまくってきたため、もはや意味がない!という理由で、トランプが破棄を決めてしまったのである。まことに、あの最良の90年代の日々から、我々はどれほど遠くに来てしまったのか…溜息しか出ない。 映画の話に戻ろう。解体されているミサイルは「SS-18」。NATOコードネームで「サタン(悪魔の王)」と呼ばれた、1機のミサイルに10発の核弾頭を搭載でき、それをバラ撒いて10個の目標を攻撃できる、冷戦期を象徴する文字通り悪魔の多弾頭ICBMだ(ちなみに米軍側のライバルICBMは名前を「ピースキーパー」という)。10発の核弾頭は取り外されて、軍用列車で(おそらく処理施設に)運搬される。が、その途中で高度に訓練された武装勢力に襲撃され、全弾奪われてしまう。実は先のロシア軍将校も武装勢力の協力者であり、核をテロリストに横流しして儲けようとしている裏切り者なのだ。「世界は変わった。我々も変わらねば」と言ったのは、共産主義の理想もソ連時代のモラルも死んだ、今はカネが全ての世の中だ、という意味だったのだろう。当時、こういう考えの者も現れかねないと懸念されるほどに、ロシアは混迷の只中にあった(実際、北朝鮮のICBMのエンジンや移動発射台は旧ソ連軍の科学者が売った技術だとの指摘もある)。また、先の将校の上官であり、事件の黒幕であるロシアの将軍は、後のアメリカ側の身元調査によると「汚職疑惑で捜査されておりおそらく起訴される。演説の中でナショナリズムを煽り、失われたソ連の栄光を嘆き、スラヴ民族の団結を主張している。その上アル中で、女もはべらせている」とのことで、90年代ハリウッド映画に出てくる悪役の、ゴリゴリのステレオタイプだと言える。 彼ら強奪犯一味は、不慮の列車事故だと偽装し、10発の弾頭のうち1発を故意に起爆させて核爆発を起こし、現場検証を不可能にして追跡の目も撹乱しようとする。場所はウラル山脈の田舎だが農家も点在しており、証拠もろとも地元農民たちも地上から蒸発させられる。残る弾頭は9つ。 この核爆発を当然、アメリカの国防機関も即座に感知する。ワシントンは大騒ぎになり、核不拡散の専門家であるニコマンの耳にも速報が入る。爆発規模500~700キロトンと聞き、彼女は絶句。ちなみにヒロシマが15キロトンでナガサキが22キロトンだ。「チェルノブイリは忘れて!今回はもっと酷いから」とスタッフに言うほど、彼女も色を失う規模である。 報告を受けたホワイトハウスの国家安全保障担当大統領補佐官は「ロシア…なんたる混乱!冷戦が懐かしいよ」と罵る。そう。あの頃、誰もがロシアに「混乱」を見ていた。 ニコマンは補佐官に、この核爆発が列車事故では起こりえないことを解説する。まず、核弾頭は、プルトニウムを取り囲んで等量配置された火薬を同時に炸裂させ、爆圧を均等に中心部のプルトニウムに加えて核分裂を発生させる(これを「爆縮」と呼ぶ)以外には、決して核爆発は起こらない。専用の起爆装置を正しく用いない限り、事故や火事で「核爆発しちゃう」ことなど絶対にありえないのだ(この安全設計を「ワンポイントセーフ」と呼ぶ)。 そもそも、列車の衝突脱線事故と核爆発までに数分間のタイムラグがあったことも、衛星写真によって確認された。事故で爆発が起きたはずがないのだ。 「これはテロです!」とニコマンは断言する。補佐官は、ニコマンと彼女の核拡散防止グループに国防・安全保障関係各機関を指揮する権限を与えて大統領直属とし、ニコマンは核を盗まれたロシア軍とのリエゾン将校を一人つけてくれるよう要請する。リエゾン将校とは、相手の軍に派遣され自軍との連絡・調整にあたるパイプ役のこと。それが、クルーニーだ。 混迷の90年代ロシア軍とのリエゾンを務めた経歴を持つだけあって、型破りな軍人である。半分はジャック・バウアー型の漢だが、いつものセクシーなニヤケづらを絶やさず、バリバリのキャリアウーマンであるニコマンをいなすクルーニー演技のおかげで、余裕しゃくしゃくな印象もかもし、半分、ジェームズ・ボンドっぽさも漂う。 彼は、ちょうど議会の聴聞会に引き出されている最中だった。①神経ガスを②イラクに売ろうとしている③元KGBを捕らえるために、ロシア軍大佐と取引現場の④ディスコに行き、代金をめぐって店側とケンカになり自分は逮捕されたものの、おかげでロシア軍大佐が元KGB闇商人を発見して神経ガス密売を見事阻止。そのお礼としてクルーニーはアメ車をロシア軍大佐にプレゼントし(ここでもロシア軍のモラル崩壊を強調)、そのことで議会から吊し上げを喰らっているのだ。 ①神経ガスの恐ろしさを世界は2年前の地下鉄サリン事件で知ったばかりだった。②イラクはこの時期、湾岸戦争の後・イラク戦争の前で、フセインが大量破壊兵器を入手したがっているのではないか、とアメリカに疑われていた。③KGBはソ連崩壊の91年に解散。その任務は後にロシア連邦保安庁FSBに引き継がれたが、当時の混乱期には、反社会的勢力に“キャリア転職”して暗躍している元スパイがいるとも、まことしやかに囁かれていた。④ディスコはソ連崩壊後の退廃の資本主義モスクワを象徴するイメージで、この時期の映画ではしばしば描かれる(米FBIとロシア内務省が合同捜査でディスコにいるチェチェン・マフィアを逮捕するという幕開けで始まる97年のリメイク版『ジャッカル』など)。 また、本作では前半においてたびたび、今回の核爆発と「チェチェン情勢」が何らか関連しているのではないか?といったセリフが、複数のキャラクターの口から出てくる。 ソ連邦最大の構成国であったロシアだが、ロシアもまた連邦国家であり、マトリョーシカ構造になっていた。ロシア連邦の構成国の小さな一つが、コーカサス地方の一隅にあるイスラム系のチェチェン共和国である。91年ソ連崩壊直前の混乱のさなか、チェチェン共和国はソ連邦から、さらにはロシア連邦からも独立すると一方的に宣言。それは認めずと、ロシア連邦エリツィン大統領が94年に軍事侵攻し、第1次チェチェン紛争が勃発する。 西側自由世界は、民主化したロシアと、「8月クーデター」で自由を守るため市民を率いて立ち上がったエリツィンと、彼らによるチェチェンへの弾圧を、どう評価すべきか判断に窮する複雑な立場に置かれた。クリントン、ブッシュJr.両政権は一応は批判的な姿勢をとり、エリツィンと後のプーチンはそれには反発したが、米露間の大きな懸案となるところまではいかなかった。 さらに、戦争でロシア連邦軍に勝てなかったチェチェン独立派が、02年のモスクワ劇場占拠事件や04年のベスラン学校占拠事件など、ロシアの一般市民を狙った無差別大規模テロに訴えるようになり、しかもチェチェン側にアルカイダ系テロリストが合流しているとの説まで出てきて、9.11以降「テロとの戦い」に邁進していたアメリカとしては、ますますどう距離感をとっていいのか、どちらに肩入れすべきなのか、微妙な問題と化していった。 ハリウッド映画の中では、たとえば本作の場合だと、「ロシアにおけるゴタゴタの出元はたいがいチェチェンだが今回の核爆発とは無関係」と、チェチェン問題をどう評価するかからは逃げた中立のスタンスをとっている。一方、先に題名をあげた『ジャッカル』では、チェチェン・マフィアこそ良い自由主義国になるべく努力しているロシアの混迷と治安悪化の元凶であって、それを倒すためFBIとロシア内務省が合同捜査する、と、チェチェン側に批判的なスタンスをとっている。また『クリムゾン・タイド』では、チェチェンでのロシア連邦軍の住民弾圧を日米が非難すると、ロシアの極右指導者がクーデターを起こして極東の核ミサイル基地を掌握し、日米は黙って引っ込んでいないと核攻撃を加えるぞ!との声明を出したため、米海軍原潜に出動命令が下るというところから始まり、こちらは、親チェチェン・反ロシア的なスタンスだと言えなくもない。 『ピースメーカー』の話に戻る。例の神経ガス事件の時に組んでアメ車を贈った元相棒のロシア軍大佐から、元KGBを雇っているロシアン・マフィアのフロント企業がウィーンにあって本件に関与しているとの情報を得たクルーニーは、ニコマンと共にウィーンへ飛ぶ。そしてフロント企業のロシア担当ドイツ人社員を脅迫・拷問(!?)して情報を聞き出し、さらに、人の国の市街地でド派手なカーチェイスと銃撃戦をおっ始め、広場の真ん中で負傷して動けなくなった相手を射殺する、という、ハリウッド・アクション映画の定石を演じ(もちろんお咎めは無し)、このフロント企業が核爆発の発生地点近くで同日にトラックを配車していたメールを入手する。列車から奪われた核弾頭はそれに積み替えられたとみられ、トラックは今、イラン国境に向かっていることも確認がとれた。クルーニー、ここで「ファッキン・イラン!」と放送禁止用語を吐く。 2019年、イラン核開発問題をトランプが蒸し返し、またもキナ臭い空気が漂い、海上自衛隊まで巻き込まれかねない情勢となっているが、この時から、イランの核開発はアメリカの警戒の的であった。はたして核弾頭はイランが買おうとしているのか? ウィーンでの情報をもとに、偵察衛星でロシアからイランへの道路を監視するアメリカだが、車両が大量に渋滞しており、その中のどれが核弾頭を運んだトラックなのか見分けがつかない。そこでクルーニーはある一計を案じ問題のトラックを割り出すのだが、どうしてイラン国境付近がこんなに渋滞しているのかは、一言「アルメニアとアゼルバイジャンの戦闘から逃れる難民」との説明があるだけだが、これは「ナゴルノ・カラバフ戦争」のことをさしている。 地図をご覧いただきたい(チェチェンの場所もついでにご確認を)。クリックで拡大する。ロシアからイランに向け、コーカサス地方(この地図のエリア)を南下して抜けようとすれば、アゼルバイジャンを縦断するルートが一つだ。 アゼルバイジャンはイスラム教国だが、キリスト教少数民族も存在している。アルメニア系住民である。そのアルメニア系キリスト教住民が集中して暮らしているのが、ナゴルノ・カラバフだった。地図で「旧ナゴルノ・カラバフ自治州の境目」として点線で囲われている地域だ(クリックで拡大する)。イスラム教国の中に浮かぶキリスト教の離れ小島のようになっていた。西の隣国アルメニア(キリスト教国)の飛び地になっていたとも言える。ここが、例によってアゼルバイジャンからの分離と、アルメニアとの統合を求め、紛争が勃発。東欧革命で世界が生まれ変わる前年の88年に、ソ連体制下ですでに内戦状態に突入していた(つまり、別の文脈で起きた戦争だということ)。そして、住民を巻き込んだ戦闘、虐殺、レイプ、追放などが頻発した。 ご覧の08年の地図にある、このナゴルノ・カラバフを含むより大きなストライプ模様の領域「アルツァフ」という国は、「アゼルバイジャンから事実上独立した地域」とも地図中で説明されている。つまり、ナゴルノ・カラバフという飛び地にいたアルメニア系キリスト教住民は、飛び地であることに飽き足らず、アルメニア本国と境を接するまで土地を獲得していき、アルツァフ共和国として独立するまでに至ったのだ(ただし、アルメニアにも南部に「ナヒチェヴァン自治共和国」というアゼルバイジャンの飛び地が存在することに注目)。 再び話を映画に戻す。イラン国境近くの大渋滞の中から核を積んだ1台のトラックをあぶり出すシーンで、核密売の首謀者であるロシアの将軍が渋滞にイラつきながら「小汚い難民どもめ!アゼルバイジャン人にグルジア人(現ジョージア)にカザフ人!」とヘイトスピーチを吐き、トラックに同乗する核の買い手から「彼らを悪く言うな」と諌められても構わず「どこの生まれかは関係ない。ムスリム、セルビア、民族なんかどうでもいい。貧乏な奴らは嫌いだ!」と醜いヘイトを吐き続ける。買い手は旧ユーゴ出身者で「ムスリム」や「セルビア」という言葉に敏感に反応する。 この買い手は、弾頭を買って核テロを起こそうと計画している旧ユーゴ出身の男の弟なのだ。核弾頭の行き先はイランではなく、その兄の手元だった。クルーニーは国境を侵犯してロシア領内にヘリで侵入、ロシア国内で戦闘行為に及ぶという、近年まれに見る暴挙に出て核弾頭8発の回収に成功する。米露戦争に発展しなくて本当に良かった!だが、残念ながら1発足りない。最後の1発は、例の弟がクルーニーによる襲撃の混乱をかいくぐって持ち出し、最終的には兄に手渡すことに成功する。兄は旧ユーゴのボスニアの都市サラエヴォで暮らしている。どうやら妻子を亡くしたらしい。ユーゴ内戦で。 本稿では、89年東欧革命に始まる90年代を「最良の時代」だったと述懐してきた。東側の共産党一党独裁が終わり民主化され、東欧の旧ソ連衛星諸国は続々とEUに加盟し、ロシアも一時期は欧米型の自由民主主義国に生まれ変わってくれるかに見えた。これほどの大変革がおおむね平和裡に進展していったから「最良の時代」なのだが、何事にも例外は存在する。ソ連崩壊の混迷の中から生まれたチェチェン紛争がまず一つ。89年民主化とは違う文脈だがナゴルノ・カラバフ戦争が二つ目。そして、第三の悲劇がユーゴ内戦である。 そもそもからして複雑な地域だった。なにせ第一次世界大戦の火元となった「バルカンの火薬庫」とはここである。高校世界史の授業を思い出していただきたい。「汎ゲルマン主義」と「汎スラヴ主義」の対立。つまり、オーストリア帝国(ドイツ語圏)による統治の影響が色濃く残り、カトリックを信じ、ローマ字を使う民族と、ロシアに親近感を寄せキリル文字(ロシア文字)を使い、ロシアと同じ正教を信じる民族とが混在する土地だった。そこにさらに、オスマン・トルコ帝国の支配の置き土産でムスリムまでがいた。これらは全て、ほとんど同じ言葉を話す(方言のような違いはあるが)、遺伝的には同じ人種だ。だが、民族は違った。文字が違う。宗教が違う。習慣が違う。 彼らの間では民族対立が繰り返され、それが第一次世界大戦まで引き起こしたのだが、第二次大戦ではこの土地からナチスを追い払うためのゲリラ戦が闘われ、戦後、その闘争を率いたカリスマ指導者が大統領となって長らく国を治め、多民族を「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国」という一国にまとめ上げてきた。しかし、80年に死去。だが、連邦の平和と栄光は尚しばらく続き、84年にはサラエヴォで冬季オリンピックが開催された。そして、89年の変革の時を迎えてしまう。 89年東欧革命の良き影響をダイレクトに受けたのが、ユーゴ連邦の中で最も西欧・中欧に近く、オーストリアと国境を接し(つまり汎ゲルマン主義圏)その支配下に置かれてきた、スロヴェニア共和国だった(89年東欧革命のそもそもの震源地も、オーストリア文化圏のハンガリーであったことを思い出していただきたい。東欧革命は、もともと先進オーストリア文化圏に属していた国々の、ロシア的後進性から離脱し古巣に回帰したい、という民族的衝動としての側面がある)。 また、クロアチア共和国も、進んだ海洋都市国家ヴェネツィア(イタリア半島の付け根)の支配下に長く置かれてきた歴史があり、西欧文明と親しかった(『紅の豚』に出てくるような土地である)。 両共和国とも、カトリックを信じローマ字を使う民族が住み、それゆえ、ヨーロッパでの変革がダイレクトに波及した。この2共和国は、東欧革命のように共産党一党独裁の放棄と複数政党制による自由選挙を実施し、ユーゴ連邦の各共和国の自治権と独立性を大幅に拡大しようと試みた。 しかし、ロシアに親近感を持ち、キリル文字も使う(ローマ字も使うが)、汎スラヴ主義圏のセルビア共和国(地図の青色全域)とモンテネグロ共和国が、これに強く反発。連邦の中でもセルビアはリーダー格であり、その連邦を分裂させるような動きに反対するのは、セルビアの立場では当然であった。そこでスロヴェニアとクロアチアは、ユーゴ連邦からの分離独立を宣言する。かくして91年6月、ユーゴ内戦が始まってしまう。 連邦離脱の先頭を切ったスロヴェニアは、ユーゴ連邦のリーダー格セルビアとは隣接していないため大した戦闘も起きず、混乱を知らぬままとっとと独立を成し遂げ、経済的にも繁栄。いわば“逃げ得”のような格好で早々に古巣の中欧オーストリア文化圏に再合流を果たしてしまった。今ではおとぎ話のようにメルヘンチックな観光立国となっている。 だがクロアチアの方には、流血の事態が待っていた。セルビアと隣接していたため、セルビア軍(当時まだ「ユーゴ連邦軍」だったが事実上はセルビア軍)の侵攻を受けたのだ。そもそもクロアチア領内にはセルビア系住民も数多く暮らしており、クロアチアが独立してしまってはそのセルビア系住民はどうなるのか?という懸念もあって、セルビアとしては座視できなかった(スロヴェニアにはセルビア系住民はほぼいない)。クロアチアとセルビアの紛争は血で血を洗う様相を呈し、91年から95年まで続く。 さらに悲惨だったのは、クロアチア人、セルビア人、さらにムスリムが混在して暮らしていたボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国だ。内戦という次元を越えて「民族浄化」が行われるまでに至った。「民族浄化」とは、対立する民族を地域から根絶やしにすることで(直訳すると「民族クレンジング」、「民族クリーニング」という意味)、良くて強制退去、最悪の場合は「スレブレニツァの虐殺」、「フォチャの虐殺」、「ラシュヴァ渓谷の民族浄化」のようなジェノサイドやレイプ収容所など、ナチスも顔負けの方法までとられた。レイプ収容所とは、強姦被害女性にムスリム社会が理解をあまり示さず村八分にすると百も承知の上で、ムスリム女性を大量に拉致してきて妊娠するまで犯し続け、中絶できなくなる妊娠後期まで監禁しておいてから解放する、という鬼畜の所業である。 『ピースメーカー』で核テロを起こそうとしているのは、この旧ユーゴ人だった。彼は、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国の中心都市サラエヴォの廃墟の中で、独り暮らしている。かつては妻子もいたようだ。町には、崩れかけた建物の外壁に84年サラエヴォ五輪の色褪せた看板がまだ残っている。そんな廃墟で、彼は幼い少女にピアノを教えており、少女からは「教授」と呼ばれている。彼らが、アメリカ人や日本人が憧れてやまない、ヨーロッパ文明の普遍的な洗練と本物の教養を身につけていることが、映画的に示される。さらに、彼は独りになった時、哀感を込めショパンを見事に奏で上げる。「夜想曲第20番 嬰ハ短調(遺作)」だ。映画ファンには02年の『戦場のピアニスト』でエイドリアン・ブロディが廃墟のワルシャワ・ゲットーで弾いていた曲と紹介すれば、ピンとくる人は多いかもしれないが、とにかく、ヨーロッパ型の知識人であることが、ここサラエヴォ市の廃墟のシーンでは強調される。 彼は政治家でもあり、「ボスニア議会」に議員として参加している。日本語テロップでは「ボスニア議会」としか記されておらず、英語テロップでも「Serbian Parliament, Pale, Bosnia(ボスニア・パレ市のセルビア議会)」と記されているだけだ。だが、映像では議会に横断幕が掲げられており、セルビア語で「Република Српска」と書かれている。「スルプスカ共和国」という意味だ。 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国の中でもセルビア共和国に接し、セルビア系ボスニア住民が数多く暮らしている地域であり、そこはボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国がユーゴ連邦から独立すると、そこからさらに独立し、セルビアとの統合を求めていった。この経緯、チェチェン紛争やナゴルノ・カラバフ戦争と瓜二つであることを思い出していただきたい。多民族雑居地域における民族紛争の、これは典型的なパターンなのだ。なお、このスルプスカ共和国軍が、前述の民族浄化などの人道犯罪を犯したのであった(ラシュヴァ渓谷の民族浄化はクロアチアの仕業だが)。 本作で核テロを起こそうと企んでいるボスニアの政治家、教授は、このようなヘイト・クライムを起こすタイプではない。スルプスカ共和国の会議に出席しているのは、セルビア系だからか、それともセルビア系をなだめるために加わっているのか、はっきりしない。ただ、核テロ犯行声明のVTRで彼は、 「私はセルビア人、私はクロアチア人、私はムスリム」 と名乗りを上げている。つまり、「私はユーゴスラビア人だ!」と言いたいのだろう。旧ユーゴでは、セルビア人とクロアチア人とムスリムの間に、分断はなかった。ユーゴスラビアという一つの統一国家の同じ国民だったのだ。それがバラバラに分裂し、憎しみ合っている現状への批判が、「私はセルビア人、私はクロアチア人、私はムスリム」という犯行声明の名乗りには込められている。 筆者は、89年からのダイナミックな東欧革命とソ連崩壊の劇的なドラマに魅了され、この分野を大学では学んだ。旧ユーゴについてもユーゴから来た女性講師がおり、そのもとで学んだが、彼女も決して自分がセルビア人なのかクロアチア人なのか(おそらくムスリムではなかったと思うが)明かさず、「私はユーゴ人だ」と自己規定していた。ちょうど母国が分裂し殺し合いをしていた時期だった。 彼らは、ヘイトに染まるような無教養層ではない。筆者の大学時代の恩師である、成績優秀でユーゴ共産党の国費留学生として中国の大学で学び、日本にまで興味を広げて来日し移住したような国家のトップエリートや、この映画に出てくる、ショパンを弾きこなす政治家の教授のようなインテリゲンツィアならば、そこは当然、他民族へのヘイトスピーチなど吐くわけがなく、「いや、自分はユーゴ人だ!」と言うに決まっているのである。 男は、外交官特権を隠れみのにNYに核を持ち込んでテロを起こそうとしているのだった。なぜNYで?犯行声明で彼は理由を語る。 「我々(旧ユーゴ)は長く共生を試みてきた。我々の間での戦争が始るまでは。戦争を仕掛けたのは我々の指導者らだ。だがセルビアの爆弾は誰が供給した?クロアチアの戦車は?ムスリムの砲弾はどうだ?それで子供たちが死んだ。我々の国境線を引いたのは西側諸国の政府なのだ。時にはインクで、時には血で。人民の血で…。 いま平和維持軍(ピースキーパー)が派遣され、再び我々の運命を定める。こんな平和は要らない!我々に苦痛しかもたらさない!この苦痛を和平調停者(ピースメーカー)にも感じてもらう。彼らの妻、子供たち、彼らの議会、そして教会…そうすればあなた方も理解しよう、我々の運命は我々自身の手に委ねよ!皆に神のご慈悲あれ」 この映画の深刻な問題点が、この犯行動機だ。これは、おかしい!不本意ながら本稿の終わりに、この点をつぶさに批判して、筆を擱くことにしよう。 まず、セルビアの爆弾もクロアチアの戦車もムスリムの砲弾も、元はユーゴ連邦軍の所有物であって、別にアメリカが武器輸出をしたわけでも何でもない。ユーゴ内戦と同時に、安保理決議713号によって旧ユーゴ圏への武器全面禁輸措置がとられていたのだから。彼ら元ユーゴ人たちは、自分たちが税金で買い揃え、武器庫に貯め込んできた兵器で、互いに殺し合いを始めてしまったのだ。アメリカのせいではない。 また「我々の国境線を引いたのは西側諸国の政府」というのも、とんでもない事実誤認で、こんな勘違いをする本物のユーゴ人など一人もいないはずだ。すでに見てきた通り、旧ユーゴ構成各国の国境線は、オーストリア帝国の汎ゲルマン主義やイタリアとの繋がり、あるいは汎スラヴ主義、そしてトルコ支配によるイスラム化と、複雑な歴史的経緯に基づいて線引きされてきたもので、西側、たとえばイギリスだのフランスだの、まして新興国アメリカだのとは、一切関係が無い。言いがかりにも程がある。西側が国境線を人工的に引いたという批判は、アフリカや中東、朝鮮半島には当てはまるが、ユーゴには全く当てはまらない。 従って、NYで核テロを起こさなければならない理由が、さっぱりわからない。「この苦痛をピースメーカーたちにも感じてもらう。彼らの妻、子供たち、彼らの議会、そして教会…」というのは完全に「そばづえを食う」というやつだし、挙げ句の果てに「いま平和維持軍(ピースキーパー)が派遣され、再び我々の運命を定める。こんな平和は要らない!我々に苦痛しかもたらさない!」などと言うのは、実際に現地で家族を虐殺されたりレイプされたりした戦災犠牲者が聞いたら激怒するのではないか!? というぐらいに、ピントがズレまくっている。 最後、核弾頭と起爆装置を持ったこの男を、クルーニーとニコマンはNYのド真ん中で追い詰める。男は再び筋違いの恨み言をまくし立て、それに対してクルーニーが一言「我々の戦争じゃない」と突き放したようなことをつぶやくが、仰る通りなのである!映画としてアメリカが巻き込まれる理由を強引にひねり出してきたな…というのが感想だ。『クリムゾン・タイド』でも知られる脚本家マイケル・シファー、本作では少々詰めが甘かった。なおシファーはこの後、ゲーム「コール オブ デュー」シリーズのスクリプト担当に収まったそうな。 なお、本作は『ONE POINT SAFE(原題)』という、ジャーナリストが書いたノンフィクションが着想の元となっている。その梗概に目を通すと、ロシアの核管理の甘さや核流出・核拡散のリスクを検証したルポルタージュであったようだ。本作前段のロシア関連のくだりにその影響が残っているのだろうが、当時、世界の関心の的であったユーゴ問題を割と消化不良のままでシナリオに持ち込んでしまったのは、誰の責任なのか…。 ユーゴ内戦を描いた映画は様々に、しかもリアルタイムでも制作され、優れた作品も数多い。旧ユーゴの国々で製作された作品もある。ここでそれらを紹介する紙幅はもはや無いが、筆者としては、いつか機会を与えられれば取り組んでみたい作品群だ。 さて、男は起爆装置を起動させてしまう。はたして、解除できるのか!?というサスペンスがクライマックスには用意されているのだが、そこまでネタバレする必要はないだろう。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 以上見てきた通り、この『ピースメーカー』は、混迷のロシアのモラルを失くした腐敗軍人、ソ連の栄光の復活を望む保守強硬派、という当時のハリウッド映画のステレオタイプ的な悪役を登場させつつ、さらにその先で、冷戦後の世界が直面することになった「民族問題」についてメインで取り上げようとしているのだと、終盤にいたって明らかになる。少々ピントはずれなところはあっても、問題喚起として高い志を抱いて制作された映画であることは認めたい(ドリームワークスの1作目だ)。チェチェンとナゴルノ・カラバフ、そしてユーゴと、90年代「民族問題」地獄めぐりのような構成は、クライマックスにおいて、NYで核自爆テロを計画する男の悲しみと怒りへと収歛していく。 39年からの第二次世界大戦は(少なくともヨーロッパ戦線は)、この「民族問題」によって引き起こされた。チェコのドイツ系住民が多く暮らす土地をドイツ本国に併合したい、ポーランドにあるドイツの飛び地まで続く土地を奪ってドイツ本国と連絡させたい…まさに、チェチェン紛争、ナゴルノ・カラバフ戦争、ユーゴ内戦と全く同じ理由で、あれほどの惨禍が起こったのだ。 戦後の冷戦では、替わって理念の戦いが繰り広げられた。だが冷戦の終結によって、90年代、再び「民族問題」が蘇ってしまった。最良の日々90年代に、世界のいくつかの場所で凄惨な殺し合いにまで発展したこの「民族問題」は、その後、希釈され、西側先進国を含む全世界に、広くあまねく浸透した。今そこにあるヘイト。会いに行けるヘイト。市井のヘイトは我々のすぐ身近にまで忍び寄ってきている。それが、我々が暮らした2010年代の世界の有り様だった。 あと数日で始まる2020年代の世界は、はたして、どうなってしまうのだろうか。同じ過ちを繰り返さぬ唯一の方法は、歴史から学ぶことしかない。映画は、その最良の入り口としての役割も担っているのである。■ TM & © 2020 DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2017.08.20

ガンダム+聖書+白鯨+ワーグナー=『ホワイトタイガー ナチス極秘戦車・宿命の砲火』〜08月05日(土)ほか

この8月ブラピの『フューリー』(14)を放送しますが、ここではそれとセットでご覧いただきたいロシア映画『ホワイトタイガー ナチス極秘戦車・宿命の砲火』をご紹介します。これ、『アルゴ』と『ライフ・オブ・パイ』が競った12年度アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされたほどの戦争映画の傑作です。 なぜセットで見るべきか?どちらもドイツ軍が誇るVI号戦車ティーゲルⅠが敵役として無双っぷりを見せつける戦車映画だから。西部戦線の米軍M4シャーマン中戦車と、東部戦線の通称ソ連軍(当時正式には「労農赤軍」と称していましたが)の“鬼戦車”ことТ-34中戦車。左右からドイツ目指して進撃するこの主人公たちの前に、当時最強の重戦車ティーゲルが立ちはだかる、というお話。8月5日には二本立ててやりますぞ! ティーゲル、「ティーガー」とも「タイガー」とも言いますがワタクシはガキの頃から「ティーゲル」と呼んでます。プラモ作りませんでした?ド直球に格好良いのでタミヤ1:35ティーゲルとハセガワ1:450大和は男の子はみんな作る。強い!格好良い!少年の憧れ! とは言え、「俺も戦車か大和に乗って戦争してー!」と思うかというと、大人に、マニアに、なればなるほど、絶対そうは思わないものです。文章写真映像を通じて無関心な人より戦場のグロい実態も知るからです。 で、ブラピの『フューリー』。これがグロいのなんの!これ見て「俺も戦争してー!」と思う奴いません。優れた戦争映画=優れた反戦映画で、グロを見れば見るほど反戦主義者になるという“プライペート・ライアンの法則”が見事にあてはまる、近年稀に見る傑作です。 ただ逆に、虎つながりという訳でもありませんが、“ライフ・オブ・パイ方式”というのもある。見るに耐えないグロすぎる絵ヅラ。聞くに耐えない悲惨すぎる話。そんなの生のまま出されても胃が受け付けないよ…。だから象徴ほのめかし暗示メタファーという節度のオブラートに包んで観客に提示する。それが“パイ方式”です。 『ホワイトタイガー』はそっち系。おとぎ話調の不思議な戦争メルヘンとなっております。ファンタジー風味が足されることで独特のほっこりマイルドな味わいとなり、見る者の心の深層にも、逆に、忘れられない夢みたく残りやすい。 お話は、「ホワイトタイガー」の異名をとる無敵のティーゲルⅠが東部戦線のタイガで(タイガーだけにね。ププ)霧に紛れ神出鬼没に現れては赤軍に大損害を与えている。ドイツ兵捕虜を尋問しても、実在しないとか単なる噂だとか、話には聞くが現物を見たことないとか、正体は白い悪魔なんだとか、あれはドイツ精神の具現化したものだとか、ほとんど都市伝説の域。実際に目の前に現れたとき写真に収めようとしても原因不明でシャッター切れない。オカルトか!? このホワイトタイガーに乗機を撃破され、全身に普通は死んでる級の大火傷を負った赤軍Т-34操縦士が、奇跡奇蹟の復活(英語レザレクション 露語バスクレセーニエ)を遂げ、驚異的回復を見せて戦線に復帰。記憶喪失で名無しの彼が主人公です。 「俺は戦車と話せる」と電波発言をし、ホワイトタイガーのことを評して「戦車には人が乗っているが、あいつは違う」とか「あいつはすでに死んでいる」とか、ヤバい人か預言者しか言わないようなイッちゃってることを口走り、しまいには“戦車の神”のお告げが聞こえるとも主張(お前は神の子か!)。「神は天空の玉座で壊れた戦車たちに囲まれ(紅の豚か!)、金色に輝くТ-34を駆る時には雷鳴が轟く」と、言った瞬間ほんとに落雷!という奇蹟まで起こす。上官がそんな彼を心配して「記憶喪失と言ったってご両親や妻子がいて心配してるかもしれんぞ」と言ってくれても、「いや、家族がいても死亡通知受け取ったはずなのでもういいです」と答える。まぁ、神の子に妻子はいないもんですけど、それくらいホワイトタイガーを仕留めることに執着していて、糧秣(ミリメシ)も摂らず、ただ噛むだけ。 ちなみにイエスは復活した時、自分が本当に復活したことを証明するため、弟子の前で物を喰って飲み込んでみせて、生身の肉体で復活したことを見せつけるのですが(ルカによる福音書24章41~43節)、この名無し主人公は仲間と食事を共にしない。飲み込まずに噛むだけ。キリストまがい、ってこと?こいつ生身の人間なのか!? それと、ホワイトタイガーと言いながら車体がグレーな点も気になるのですが、ところで、『白鯨』(1851)という米文学がありましたな。巨大すぎるホワイトくじらに足を喰いちぎられたエイハブ船長が、小さき復讐の鬼と化して体格差数百倍のホワイトくじら退治に取り憑かれるというお話です。半分狂ってる執念の男エイハブ船長という人間像の典型を生みました。実は『フューリー』車長ブラピ大兄もまた、その典型にモロあてはまる。 それと、全編ワーグナーの曲鳴りっぱなしで、これ『タンホイザー』ですが、『タンホイザー』であることには特に意味なさそう。単なる“ナチっぽさ”の記号としてワーグナーを引用しただけかと。ワーグナーってそういう音楽。ヒットラーがどハマりしてたせいでね。変なファン付くとアーティストが迷惑するな…。 余談ながら『エイリアン:コヴェナント』でも、冒頭とラストでワーグナーが流れますが、単なる“ナチっぽさ”の記号としても機能してますけど(ファスベンダーの“メンゲレの気持ち”表現演出として)、加えて、それがどの楽劇のどの曲なのかにちゃんと意味持たせてる。さすがリドスコ深っ!すでに、いつもの通り町山智浩さんがたまむすびでその点を解説済みですので、各自それは聴いといた方がいいと思います。 閑話休題。この映画には「ニュータイプっぽい」、「ガンダムっぽい」という感想が多いのですが、それ以外にも、聖書に『白鯨』にワーグナーと元ネタがいくつもある、やたら奥が深い映画なのです。 さて、最後に、ここから先、盛大にネタバレしますので、映画を見る前には読まないでくださいね。ただ、映画見終わっても「意味わっかんねー…」という人多いと思いますが、その場合多少のヒントにはなるかと。 名無し主人公のТ-34対ホワイトタイガーのニュータイプ同士の壮絶ガチ戦車戦は劇中2回あり、本作のクライマックスなのですが、引き分けで決着つかず、次がいきなりドイツ降伏のシーンに。おいおい宿命の対決はどうすんだ!? ベルリン市内でドイツ復員将兵の列を見物した足で、上官はジープ(ГАЗ-67Бではなく本当に米軍のウイリスジープ)を転がして名無し主人公のもとを訪ねます。郊外の夢のようにのどかで美しい田園風景に、なぜか1両だけポツンと、戦い終えて“陣中また閑あり”の風情でТ-34は停車している。主人公もなぜか一人きりで、仏のような顔付きで整備にいそしんでいる。上官が話しかけます、「戦争は終わった」と。お前この先どうすんだと聞きたげな感じ。すると名無しは遠い目をして「あいつを焼き払うまで戦争は終わりません」と返す。上官「あいつはいない。もういなくなった」、名無し「あいつは待ってる。20年でも50年でも100年でも待ち続け、また現れる。焼き払わねば!」と確信に満ちて答えます。上官が物を取りに一瞬ジープに戻ってから振り返ると、もうТ-34も主人公も姿が消えている…煙のように。実際に煙が一条あとにはたゆたっているばかり。エンジンの排気煙?戦車に乗って去ったの?にしてはエンジン音聞こえなかったぞ…昇天(英アセンション 露バズニセーニエ)か!?

-

COLUMN/コラム2017.07.29

『ブレンダンとケルズの秘密』7/29公開。まあこれはアカデミー賞ノミネートされるわな!なワケとは!?

本日、アニメ映画『ブレンダンとケルズの秘密』が公開されました。いゃ〜待望でしたねえ!昨夏は『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』が単館系として全国順次公開され、公開規模に比して多くの日本人が魅了されて話題になりました。その監督のデビュー作が今作です。公開順が日本では逆転してしまいましたが。 『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』は“ポスト・ジブリ”との呼び声高いアイルランドのアニメーション・スタジオ「カートゥーン・サルーン」の第2作で、2014年度アカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされたほど評価が高った。結局その年は『ベイマックス』が獲りましたけど、ジブリの『かぐや姫の物語』とも競ったのでした。その戦績からクオリティは推して知るべしということで。 監督はアイルランド人のトム・ムーア。これが監督2作目で、デビュー作である『ブレンダンとケルズの秘密』という作品も存在するらしい。しかもそっちもアカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされている(2009年度)。獲ったのは『カールじいさん』でしたが、他に『コラライン』とか『ファンタスティック Mr.FOX』と競ったというのだから、デビュー戦からして華々しい。 ちなみに昨夏、ワタクシは監督にインタビューさせてもらいましたが、その模様と『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』についてはコチラの過去記事から。今回のこの投稿とも超リンクしてくる内容です。あわせてお読みいただけたら大変うれしい。 昨夏、この『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』に魅了され、デビュー作『ブレンダンとケルズの秘密』というのも見てみたい!と思った日本人は、少なからずいたでしょう。今夏、その願いが叶います!関西の映画祭で上映されたことはありましたが、ついに、商業上映で全国順次ロードショーが実現しました。 昨夏の『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』と同じくアイルランド感満点の映画となっております。映画を通じて遥かなる異国の文化や歴史に親しみを持てるってのは、実に素晴らしいことですなあ!映画を見る理由の一つです。きっと外国人も、ジブリの『もののけ姫』や『千と千尋』を通じて、我が国に興味と親近感を持ってくれたのでしょう。だから“ポスト・ジブリ”なのです。 ■ ■ ■ 今作『ブレンダンとケルズの秘密』のあらすじを、解説もちょいちょい差し挟みながら以下ご紹介していきましょう。時は9世紀。ケルト民族の島アイルランドはすでにキリスト教化されており修道院が各所に建っている。そこをヴァイキングが襲う。黄金製で絢爛豪華な教会の聖具を狙って。ヴァイキングはこの映画では顔も人格もない宇宙からのインベーダー的な扱いになっていますが、でもケルト人だってアイルランドの先住民族という訳ではなくて、この1000年くらい昔にヨーロッパ本土からやってきた移民・難民もしくは侵略者だったんですけどね。 今ではアイルランドといえば様々な映画で描かれている通り“カトリックの国”という印象ですが、9世紀のこの時代はローマ・カトリックとは一線を画する独自キリスト教派「ケルト系キリスト教」が盛んな島でした。4〜5世紀、ヨーロッパ本土は民族大移動(皆ご覧375ゲルマン人の移動だよ、375年)と西ローマ帝国崩壊(ローマは死なむ476と言いつつ死んじゃった、476年)の影響で大混乱におちいっていたのですが、最果ての島アイルランドはその混乱とは無縁だったため、キリスト教が無傷で温存された上に独自の発達を遂げたのです。 「学者と聖者の島」と尊称され、各国から留学僧を多く受け入れ、逆に各国に宣教師を派遣もしていた、西ヨーロッパ随一の文教センター。それがこの時代のアイルランドでした。遣隋使・遣唐使時代の都・長安みたいなものでしょうか。だからこの映画の中では、黒人まで含む、様々な人種・民族の留学僧がアイルランドの修道院に集っているのです。アイルランド史ではこの時代を「聖者の時代」と呼んでいます。ケルト民族の文化と融合した美しいキリスト教の文物が数多く作られ、それらは今ではアイルランドを象徴する文化財となっていますが、それをヴァイキングが狙ってきて、この映画のキーアイテム「ケルズの書」もそのうちの一つ(しかも現国宝)なのです。 「ケルズの書」とは、極彩色の緻密細密な渦巻き模様や唐草文様に彩られた福音書。渦巻き模様や唐草文様はケルト民族の伝統文様です。ケルト民族の故地・ヨーロッパ本土スイスあたりにあった紀元前のラ・テーヌ文化にまでさかのぼります。千数百年前にスイスにいたご先祖様と同じ模様を使って、その子孫たちが、アイルランドで独自に発展させ世界が絶賛した「ケルト系キリスト教」の聖典を彩った。それが「ケルズの書」なのです。それからさらに1000年後、ケルト民族の数十世代後の子孫たる現代アイルランド人が今も国宝として大切にしているのも納得です。 さて、ウンチクはやめてそろそろあらすじを始めねば。その頃ケルズ修道院というところにブレンダンというわんぱく少年修道士がおりました。この修道院では、「芸術を生み出すこと(特に写本作り)、文化を後世に伝え残すことが重要」という考えと「安全保障が最重要。壁を建設して異民族・外敵(ヴァイキング)の侵入を防ぐことが喫緊の課題」という考えが対立しています。大昔から「我が国をとりまく安全保障環境がヤバいことになってる」と騒いではやたらと壁を建設したがる輩ってのはいるものです。そのタイプが修道院長。ブレンダン君の叔父さんです。 ブレンダン君はアイルランドのケルト系キリスト教を慕って渡来してきた外国人留学僧たちに囲まれ、装飾写本作りに興味を持つのですが、叔父さんの安保院長からスゲ無く「そんな下らんことにかまけていられるご時世か!」的なリアクションを返される毎日。そんなある時、当代最高の写本絵師ブラザー・エイダン(実在の歴史上の人物)がヴァイキングから逃れここケルズ修道院まではるばるやって来る。このエイダン師に感化され、ますます写本熱が高まるブレンダン君。叔父さんの院長は苦々しく思う。 エイダン師は美しいイラストで埋め尽くされた描きかけの書を携えてきており、興味津々のブレンダン君に絵本作りを手伝ってくれと頼みます。まず森に入ってインクの材料となる木の実を拾ってきてくれと言い、その言いつけに従って、鉄壁の要塞と化しつつある修道院を抜け出し森にはじめて分け入ったブレンダン君は、その森の奥で道に迷ってしまいます。 そこで、不思議な自然児、森に精通していて「ここは私の森」と豪語する白髪の少女アシュリンと遭遇するのです。 アシュリンちゃんとは何者なのか?ケルト民族は妖精を信じていますので、妖精か妖怪変化のたぐいでしょうか?森はキリスト教ではなく妖精や異教の領域。そこでキリスト教の修道士ブレンダン君とケルトの妖精アシュリンちゃんが仲良しになるというところが、とてもアイルランド的なのです。ケルト+キリスト教=アイルランドなのです。「ケルト系キリスト教」も当然そういうことですし、今作劇中のキーアイテム「ケルズの書」も、ケルト伝統装飾で彩られたキリスト教福音書ですから。 このアシュリンちゃんも畏れる、忌むべき存在が森の奥底深くには潜んでいる。それがクロム・クルアッハ神。いにしえのケルト神話の神で、キリスト教以前のアイルランドには金銀製の巨像が祀られていたといいます。12柱の青銅製の従属神像を従えていたともいう。生贄を求め、初子かその家の子供たちの1/3を犠牲に捧げれば、戦いにも勝てるし大豊作も叶えてくれる、と信じられていました。まあ、はっきり言って邪神ですな。この邪神像を引きずり倒した漢が、アイルランドを象徴する聖人、三つ葉のクローバーでおなじみセント・パトリックなのですが、閑話休題。こういう、古代ケルトのまがまがしい存在も、妖精も、アイルランドの森には潜んでいる、という、まさにジブリ的な、『もののけ姫』的なアニメなのであります。 さて、とあるクエスト達成のため、この邪神クロム・クルアッハと対峙せねばならなくなるブレンダン君×アシュリンちゃんコンビ。さらに、ヴァイキングの来寇が目前に迫っていた…高い壁をはりめぐらせたケルズ修道院の命運は?そして、現代にまで伝わりアイルランドの国宝とされるに至る「ケルズの書」はいかにして誕生するのか? この続きは、映画本編でお確かめください。 ■ ■ ■ 最後に。一時期はキリスト教世界の中心地でさえあったアイルランド。その国際的地位が、実際にヴァイキングの襲来と破壊によって大きく衰退したことは歴史的な事実です。ヴァイキングは8世紀末からヨーロッパ中の沿岸部を荒らし回りました。しかし実はその前に「ケルト系キリスト教」の影響力も、民族大移動と西ローマ滅亡の大混乱から200年を経て立ち直りつつあったヨーロッパ本土のローマ・カトリックとの教義論争に敗れて(664年ホイットビー宗教会議)地位が弱まっていたのです。そのためアイルランドもまた、普通のカトリックの一角となってしまい(それでもだいぶユニークですが)、そしてさらにその後、キリスト教化したイギリス、しかもさらに後にはプロテスタント国となったイギリスの強い影響にさらされながら、こんにちに至るのです。 壁を築くというのは、侵略の恐怖にさらされた当時の人々にとっては切実な願いだったでしょうし、当然の行動でしょう。でも、無駄だった。ヴァイキングの侵寇も大英帝国の専横も、結局、防ぐことはできませんでした。だから無駄だ、とは思いません。国防が無駄である訳がない。やるだけやる意味はある。それで救われた命も幾つかはあったかもしれない。でも逆に、文化・芸術だって決して無駄ではない。結局、文化だけが残りました。ケルト芸術と「ケルト系キリスト教」の精華たる「ケルズの書」は、こんにちにまで伝わって、民族の誇り、アイデンティティの核として、国宝となったのです。 このアニメ映画、ケルトの伝統模様、渦巻き模様や唐草文様が画面中に散りばめられています。紀元前のラ・テーヌ文化から伝わる模様を使って9世紀に描かれた「ケルズの書」をめぐるファンタジー冒険アニメを、現代アイルランドのアニメ作家・スタジオが、やはり同じ文様を使って描く。文化と芸術が、二千数百年の時を経て、民族のあいだで連綿と伝えられてきたという確たる証拠。それがこの『ブレンダンとケルズの秘密』なのです。 まあ、これはアカデミー賞ノミネートされるよね!(蛇足:アシュリンちゃん、『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも隠れキャラとして出ています。見れる人は探してみよう) 7月29日(土)にYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー2009年/75分/カラー/ドルビー・デジタル/ヴィスタサイズ/フランス・ベルギー・アイルランド合作 ©Les Amateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon

-

COLUMN/コラム2017.04.02

下流社会、ワーキングプア、貧困連鎖、子どもの貧困、若者の貧困、貧困女子、貧困女子高生、女子大生風俗嬢、下流老人、老後破産etc。それをお仏蘭西語で「レミゼ」と言う

失業率が3%を切ってほぼ完全雇用が実現!? 人手不足で大変だ!だから賃金上がるかも。就活も空前の売り手市場だったしね❤︎などと景気のいいことばかりが言われております、春もうららな今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、放送回数が残すところあと2回となったレミゼについて書きます。 唐突ですが、下流社会、ワーキングプア、貧困連鎖、子どもの貧困、若者の貧困、貧困女子、貧困女子高生、女子大生風俗嬢、下流老人、老後破産etc。この10年でこうした不景気なワーディング、増えましたねぇ…。 お仏蘭西語でこれを何と言うか知ってます?何を隠そう「レ・ミゼラブル」と言うんです。 というわけで、レミゼという作品を格差や貧困問題とからめて話すことは、実は、意外と正攻法なのです。なので、しばらくは格差と貧困についての話にお付き合いください。 まずですけれど、上記の様々なワーディング、それぞれの発火点となった出どころは、たぶんコレら↓ではなかったしょうか。天下御免の公共放送様は受信料ぶんの良い仕事してますね!さすがです。 2005年9月16日発売 三浦展著『下流社会/新たな階層集団の出現』2006年7月23日放映 NHKスペシャル「ワーキングプア――働いても働いても豊かになれない」2014年4月27日放送 NHKスペシャル「調査報告 女性たちの貧困~“新たな連鎖”の衝撃~」2014年9月28日放送 NHKスペシャル「老人漂流社会 "老後破産"の現実」2014年12月28日放送 NHKスペシャル「子どもの未来を救え ~貧困の連鎖を断ち切るために~」2015年10月13日発売 中村淳彦著「女子大生風俗嬢 若者貧困大国・日本のリアル」2016年3月17日発売 三浦展著『下流老人と幸福老人』2016年8月18日放送 NHKニュース7「特集:子どもの貧困(に出てきた貧困女子高生うららちゃん)」2017年2月12日放送 NHKスペシャル「見えない“貧困”~未来を奪われる子どもたち~」 当時見たとき「これは…日本だいじょぶなのか!?」とかなりショックを受けた覚えがあり、事態はそれから年々悪化していったという実感がありますなぁ…。 「プレカリアート」という言葉もできました。これ「プロレタリアート」+「プレカリアス(【形】「不安定な」)」のカバン語。非正規雇用の人+そういう不安定な雇用形態のせいで失業してしまった人を指すワーディングです。 2009年2月26日発売 雨宮処凛著『プレカリアートの憂鬱』 この「プレカリアート」が90年代のグローバリゼーションの進行によって世界中で増え、西側各国で中間層が消滅して格差が広がり、ひと握りの狂ったスーパー富裕層が生まれる一方、大多数の国民(=大多数の有権者)が経済的な安心感を得られなくなって、その怒りと不安が今、豊かで自由だったはずの西側資本主義各国で、極端な投票行動の形をとって噴出し、世界を激変させています。これは世界史の大転換点になっちゃうかもしれません。まず悪い方への転換でしょうねえ…。 イギリスがEUを抜けてトランプさんが大統領になるという、いわゆる“内向き”というやつ。2017年いま現在目の当たりにしているディストピアSF的なこの現実も、すべては格差と貧困のせいです。格差と貧困はマジでヤバい!テロやミサイルに負けず劣らずものすごくヤバい!! なぜなら“内向き”、“孤立主義”、“保護主義”が行き過ぎると、いずれ国家間の戦争へと発展するからです(第二次世界大戦の原因は“保護主義”でしたからね ※注)。どうにか改善しなければもっともっと極端でヤバい事態におちいっていく、こんにちの自由世界にとって喫緊の課題が、この、格差と貧困問題でしょう。 ※注)第二次大戦10年前の1929年の世界恐慌の際、欧米列強が保護主義政策をとったことが、大戦の最大の原因です。「ブロック経済」と言いますが、英国£経済圏(=大英帝国圏)の「ポンド・ブロック」、南北アメリカ$経済圏の「ドル・ブロック」、そして金本位制をとり続けていた仏+蘭+ベルギーとその植民地からなる経済圏「金ブロック」と、自分たち仲良しグループだけの経済圏を作り、そこの中だけで保護貿易政策をとって経済を蘇らせようとしたのですけれど、このグループに入れなかったのがご存知、日独伊でした。植民地などの“圏”を持っていない“持たざる国”三国です。この三国が日独伊三国同盟を結んで結束しつつ、「オレたちも独自の経済圏を急ぎ築かねば!」と周辺国に勢力を伸ばそうとしたので軍事的緊張が高まり、各地で衝突を生み、しまいには世界大戦に突入しちゃって8000万人もの死者を出したのでした。トランプさんが「TPPいち抜けた!」と言った時、引き留めようと安倍さんが「自由貿易こそが世界の平和と繁栄に不可欠」と言ったのは、こうした歴史を踏まえているのですけど、はたしてこれからのトランプ時代の世界はどうなっていくのやら…。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ で、本題レミゼの話。『レ・ミゼラブル』という映画は、もとがミュージカルであることは皆さんご承知の通り。さらに大もとはヴィクトル・ユーゴーの大河小説だってこともご存知の通り。で、その原作レミゼのテーマこそ、何を隠そう実は、格差と貧困なのです!「レ・ミゼラブル」とは「悲惨な人々」という意味なのですから、もう、当然それがテーマに決まっています。 映画版(といってもたくさんあるので、ここではウチで放送している2012年のトム・フーパー版)も元のミュージカルも、格差と貧困をテーマにしているようには、正直それほど見えません。まず、原作は岩波文庫版で全4冊、新潮文庫版で全5冊というボリューム。ミュージカル版も映画版も2時間半を優に超す長尺ではありますけれども、その尺でこの原作小説4ないし5巻に書いてあること全てを再現するなんて、どだい無理な話。どうしても抄訳版というかダイジェスト的なものにならざるをえません。プロットを大づかみに追うだけで時間いっぱいで、一つ一つの挿話にまで言及している尺がない。これは長編小説の映画化の宿命です。それで、格差と貧困というテーマがかなり省略されちゃってる。 もう一つ、ミュージカル化された時代のニーズもあったかもしれない。映画の元になったミュージカル版は1985年にロンドンで初演されました。鉄の女サッチャー流の新自由主義「サッチャリズム」のせいで失業率が上がり賃金は下がっていた時代ではありますが(日本はこれから逆に失業率が下がりきったんで賃金が上がるそうな。だといいんだけどねぇ…)、80年代は今よりずっと浮かれ気分の時代でしたので(なにしろそこにテロと難民問題まではまだ絡んできませんでしたし、まだリベラリズムも健在でしたし)、格差と貧困問題がこんにちほどアクチュアルな時事テーマではなかったということもあったのかもしれません。そこ膨らませてもあんまし共感する人いないよ、そんな時代気分じゃないし、あんたネクラね、と。ネアカがウケてた時代だったのです。 というわけで、格差と貧困問題をそこまで掘り下げているようには見えないミュージカル/映画版ですけど、原作小説はタイトル通りそれこそが最大のテーマとして、長大な全編を縦串として縦貫しているのです。 たとえば主人公のジャン・ヴァルジャン。ひもじくてパン1斤を盗んだ罪により19年間も服役させられた、というところから話は始まりますが、映画版ですと「パンを一つ盗んだだけだ。妹の子が飢え死にしそうだった」と歌詞で一言説明されるだけなので、格差と貧困というテーマが深刻には浮かび上がってきづらい。しかし原作だと、読んでる方までしんどくなるくらいの赤貧描写でジャン・ヴァルジャンの前半生が綴られていきます。しかもこういう話はきょうび日本でも大いにありえそうなので、読んでいて余計にしんどい…。 以下、著作権が切れている豊島与志雄の翻訳版で、原作から直接引用します。 「彼はごく早くに両親を失った。母は産褥熱の手当てがゆき届かなかったために死に、父は彼と同じく枝切り職であったが木から落ちて死んだ。ジャン・ヴァルジャンに残ったものは、七人の男女の子供をかかえ寡婦になっているずっと年上の姉だけだった。その姉がジャン・ヴァルジャンを育てたのであって、夫のある間は若い弟の彼を自分の家に引き取って養っていた。そのうちに夫は死んだ。七人の子供のうち一番上が八歳で、一番下は一歳であった。ジャン・ヴァルジャンの方は二十五歳になったところだった。彼はその家の父の代わりになり、こんどは彼の方で自分を育ててくれた姉を養った。それはあたかも義務のようにただ単純にそうなったので、どちらかといえばジャン・ヴァルジャンの方ではあまりおもしろくもなかった。そのようにして彼の青年時代は、骨は折れるが金はあまりはいらない労働のうちに費やされた。彼がその地方で「美しい女友だち」などを持ってるのを見かけた者はかつてなかった。彼は恋をするなどのひまを持たなかった。」 「彼は樹木の枝おろしの時期には日に二十四スー得ることができた。それからまた、刈り入れ人や、人夫や、農場の牛飼い小僧や、耕作人などとして、雇われていった。彼はできるだけのことは何でもやった。姉も彼について働いたが、七人の幼児をかかえてはどうにも仕方がなかった。それはしだいに貧困に包まれて衰えてゆく悲惨な一群であった。そのうちあるきびしい冬がやってきた。ジャンは仕事がなかった。一家にはパンがなかった。一片のパンもなかったのである、文字どおりに。それに七人の子供。」 こうしてパンを盗まざるをえないところにまで追い詰められたジャン・ヴァルジャン。初犯です。ビビりながらやってるんで腰が引けてます。パン屋のおやじに追っかけられてパンを投げ捨て逃げるもとっ捕まり、懲役まずは5年…(後に脱獄未遂で合計19年に)。徒刑囚として首枷をはめられます。 「(前略)頭のうしろで鉄の首輪のねじが金槌で荒々しく打ち付けられる時、彼は泣いた。涙に喉がつまって声も出なかった。ただ時々かろうじて言うことができた、「私はファヴロールの枝切り人です。」それからすすり泣きしながら、右手をあげて、それを七度にしだいにまた下げた、ちょうど高さの違っている七つの頭を順次になでてるようであった。彼が何かをなしたこと、そしてそれも七人の小さな子供に着物を着せ食を与えるためになしたことが、その身振りによって見る人にうなずかれた。 彼はツーロン港へ送られた。(中略)過去の生涯はいっさい消え失せ、名前さえも無くなった。彼はもはやジャン・ヴァルジャンでさえもなかった。彼は二四六〇一号であった。姉はどうなったか?七人の子供はどうなったか?だれがそんなことにかまっていようぞ。若い一本の樹木が根本から切り倒される時、その一つかみの木の葉はどうなるだろうか。 それはいつも同じことである。それらのあわれな人々、神の子なる人々は、以来助ける人もなく、導く人もなく、隠れるに場所もなく、ただ風のまにまに散らばった、おそらく各自に別々に。そしてしだいに、孤独な運命の人々をのみ去るあの冷たい霧の中に、人類の暗澹たる進行のうちに多くの不幸な人々が相次いで消え失せるあの悲惨な暗黒のうちに、沈み込んでいった。彼らはその土地を去った。彼らの住んでいた村の鐘楼も彼らを忘れた。彼らのいた田畑も彼らを忘れた。ジャン・ヴァルジャンさえも獄裏の数年の後には彼らを忘れた。」 読んでて、正直しんどい…。「ただ風のまにまに散らばった、おそらく各自に別々に」って…生々しくてコワっ!一家離散ですよ。今の日本でも十分ありえそうってのがますますイヤですなぁ…。1985年(ミュージカル化された年)とか少し前であれば、このくだりを読んでもそこまで生々しくは感じなかったと思うんですが、いま読むとイヤ〜にリアルなんです。ま、完全雇用が達成され賃金が上がるんだったら、これからはそんなこともなくなるのかもしれませんが(ホントかよ!?)。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 続いてファンティーヌ。アン・ハサウェイが「♪夢やぶれて」を大熱唱しアカデミー助演女優賞に輝きました。あそこは確かに泣けるほど哀れでアカデミー賞も納得なんですが、原作を読むと、もっとずっとしんどい転落人生だったことがわかります。もう、まんまこんにちの日本の“貧困女子”や“女子大生風俗嬢”とおんなじなんです。 まず、映画を見ていても、男に逃げられシングルマザーになって風俗に身を沈めた、という転落過程の概略はわかりますが、これがディティールまで見ていくと予想以上にヒドい話でして。ファンティーヌは女子4人と男子学生4人でグループ交際をしてたんですが、グループデートに行ったある日、レストランで男子たちが突如いなくなり、待てど暮らせど戻ってこない。かなり経ってからウエイターが女子チームのもとに男子チームからのメモを届けに来て、 「愛する方々よ! われわれに両親のあることは御承知であろう。両親、貴女たちはそれがいかなるものであるかよく御存じあるまい。幼稚な正直な民法では、それを父および母と称している。ところで、それらの両親は悲嘆にくれ、それらの老人はわれわれに哀願し、それらの善良なる男女はわれわれを放蕩息子と呼び、われわれの帰国を希ねがい、われわれのために犢(こうし、子牛)を殺してごちそうをしようと言っている。われわれは徳義心深きゆえ、彼らのことばに従うことにした。貴女たちがこれを読まるる頃には、五頭の勢いよき馬はわれわれを父母のもとへ運んでいるであろう。(中略)すべて世間の人のごとくに、われわれの存在もまた祖国に必要である。われわれを尊重せられよ。われわれはおのれを犠牲にするのである。急いでわれわれのことを泣き、早くわれわれの代わりの男を求められよ。もしこの手紙が貴女たちの胸をはり裂けさせるならば、またこの手紙をも裂かれよ。さらば。 およそ二カ年の間、われわれは貴女たちを幸福ならしめた。それについてわれわれに恨みをいだきたもうなかれ。追白、食事の払いは済んでいる。」 とそのメモには書いてあったのです。つまりこれ、女子チームを置き去りにして永遠に姿をくらまし連絡も断つという、男子チームによる究極の“ヤリ逃げ”なのです。うん、クズ野郎だわ!まあ勝手なことを言いやがります。「両親、貴女たちはそれがいかなるものであるかよく御存じあるまい」とあるのはファンティーヌたちが孤児だからで、だから「両親」という言葉の意味もよく知らねーだろ、と言っていて、加えて「民法では、それを父および母と称している」なんてわざとバカにして言うあたり、良いとこのボンボンが孤児を見下しているのは明らか。二度と会うつもりのないヤリ逃げ相手への一方的な別れの手紙とあって、そうしたゲスな差別意識を隠そうともしていません。 かくしてファンティーヌはデキちゃった子供コゼットとたった2人きり経済援助もなく捨てられ(相手のクズ男は子供が生まれたことちゃんと知ってます)、ファンティーヌは食うために働かなきゃならず面倒見きれないのでコゼットを断腸の思いでテナルディエ外道夫婦に預け…という展開になってしまったのです。 今の日本でも、たまに外道な保育所に預けられた子供が虐待されたり死んじゃったりする痛ましいニュースが報じられますが、いやでもそれとダブります。園児を自治体への申告数より多く受け入れて一人あたりの給食を減らし利ザヤを稼いでいた外道すぎる保育園なんてのもありましたが、テナルディエにかぎらず、子供を引き取れば行政から助成金がもらえるということで、カネ目当てで子供を預かり、面倒なんかハナっから見る気なし、メシも与えず完全ネグレクトのド外道という輩は、19世紀のフランスにもいたそうです。 ちなみに、このファンティーヌの元カレにしてコゼットの実の父ですが、 「(そいつ)のことを語る機会はもう再びないだろう。で、ただちょっと、ここに言っておこう。二十年後ルイ・フィリップ王の世に、彼は地方の有力で富裕な堂々たる代言人となっており、また賢い選挙人、いたって厳格な陪審員となっていた。けれど相変わらず道楽者であった。」 というのが、そいつの語られざる後半生になります。ファンティーヌはとっくに亡くなりコゼットがアマンダ・セイフライドに美しく成長したくらいの時期に、このクズは、田舎の名士になっていたと。死んでほしいですね! 余談ながら、虐待里親テナルディエ外道夫婦の実娘はご存知エポニーヌですが、現代日本人が聞いたところで変だとも何とも思いませんけど、これ、今で言うところの“キラキラネーム”みたいなんです。19世紀フランスにもあったんですね!通俗小説とかのキャラにはありがちで(今だと2次元か)、普通は3次元のリアルな人間にはまず付けないような、なかなか奇抜なネーミングセンスらしいです。そうした珍妙な名前を貧しい人たちは我が子につけがち、ということを、原作者ユーゴーはいささか批判的に書いていますが、これもまた、格差と貧困の副産物と言ってもいいでしょう。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ それ以外も、原作ではほとんど全ての登場人物が、貧困階級の出身か、次第に貧困に堕ちていくか、一度は貧困を経験したことがあります。マリユスは金持ちの祖父の家を飛び出してから貧乏学生として苦学して身を立てますし、ジャヴェールは親が服役囚で刑務所生まれというコンプレックスの裏返しで犯罪者を異常に憎悪しすぎていて更生すら許さない。あと、原作には激レアお宝本のコレクター爺さんというのも出てくるんですが、この人はその歳まで世間様に迷惑をかけることもなく真っ当に生きてきたのに、だんだんと貧乏になっていって、食うにも困るようになり、人生のささやかな贅沢であったコレクションの本を切り売りして、とうとうそれさえ全て売り尽くし、最晩年に何もかも失って、ついに革命に身を投じる、男版「♪夢やぶれて」みたいな老後破産の下流老人で、実に泣かせるキャラなのです。 原作では、ヴィクトル・ユーゴーは序文を記しております。ちょっと難しいんですが、 <序>法律と風習とによって、ある永劫の社会的処罰が存在し、かくして人為的に地獄を文明のさなかにこしらえ、聖なる運命を世間的因果によって紛糾せしむる間は、すなわち、下層階級による男の失墜、飢餓による女の堕落、暗黒による子供の萎縮、それら時代の三つの問題が解決せられない間は、すなわち、ある方面において、社会的窒息が可能である間は、すなわち、言葉を換えて言えば、そしてなおいっそう広い見地よりすれば、地上に無知と悲惨とがある間は、本書のごとき性質の書物も、おそらく無益ではないであろう。一八六二年一月一日オートヴィル・ハウスにおいてヴィクトル・ユーゴー というのが全文。ここまで難しいのは全編でもこの序文だけで物語本編は先に引用したように全然わかりやすく読みやすいので、本編まで難しいのか!?と尻込みしないでいただきたいのですが、とにかくこの序文は意味不明です。 ワタクシ流に噛み砕くと、 前科者の社会復帰ということを法律や風習がまるっきし考慮に入れておらず、一度でも罪を犯したら人生そこで終了。または、下流社会、貧困女子、子どもの貧困といった問題が解決されない。つまり「社会的窒息」ということが起こりうる。言い換えれば「地上に無知と悲惨とがある間は、本書のごとき性質の書物も、おそらく無益ではないであろう。」 というようなことを言っているのだろうと思います。今の時代が、ユーゴーの生きた1862年と同じように、格差と貧困に苦しんでいるのだとしたら、この小説は今ふたたび、存在意義を取り戻し、読む価値がある、そして考える必要のあるものとして蘇った、と言えるのではないでしょうか。 よく「不朽の名作」などと軽々しく言います。不朽、「朽ちない」ということですけど、それってたいていの場合ちょっと大げさに誉めすぎだとワタクシ常々思っておりまして。普通は朽ちますって!映画でも小説でもマンガでも、物語ってものには賞味期限も消費期限も存在しますから、某ファストフードの腐らないハンバーガーじゃあるまいし、朽ちるのが自然、オワコンになるのが自然だと思うのです。 ただ、このレミゼに限ってだけは、こんにちの格差社会が行きすぎてしまった結果、1862年に発表されたこのフランス文学で取り上げられているテーマが、ぐるっと一周回って再びタイムリーになってしまったがために、155年も前の小説であるにもかかわらず、ものすごく旬なのです。155年目の今日、小説『レ・ミゼラブル』を読むと、旬感・不朽感がハンパありません。 映画版は、先にも書きましたが、格差と貧困というこの旬なテーマをそこまで掘り下げてませんので、見ていて「旬だ」、「タイムリーだ」ということは感じづらいのですが、原作小説の方はヤバいです! 原作は文庫で4〜5巻ととにかくボリューム満点で、しかもラノベみたいに改行がやたらと打ってあって白場が多いというものではなく、文字ビッチリ真っ黒で4〜5巻という純文学ですから、けっこう手ごわい大物。しかし、旬感・タイムリー感を味わうためには、映画版だけでなくぜひとも、この原作小説にもチャレンジなされることを、本稿では激しくお薦めしたいのであります。 副読本としてご推薦したい、大いに助けとなる本も1冊あるんです。鹿島茂著『「レ・ミゼラブル」百六景』(文春文庫、¥940)という本がそれ。映画版が公開されるタイミングで文庫化されたんですが、原作小説を読み解く上で、これは超役立つサイドブックです!見開きの左ページにはレミゼ原作本の19世紀の木版挿絵を掲載し、対向右ページには仏文学者の鹿島茂先生の文章が掲載されている。文章の前半半分ぐらいはその挿絵のシーンのざっくりダイジェストで、残り後半半分でフランスの歴史やその当時の世相などが解説されています。たとえばジャン・ヴァルジャンが盗んだパンは当時の労働者の日給と比較して幾らぐらいしたのか!?とか、ジャン・ヴァルジャンは姉と7人の甥・姪を養っていましたが、それが当時の肉体労働者の日当でまかなえるのか!?といったことが解説されていて、当時のフランス社会への理解が大いに進みます。原作にチャレンジされるのであれば座右にマストの必読本です。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ここまで本稿では、映画そっちのけで原作小説を激オシしてきましたが、では映画版に独自の価値はないのか?単なる原作のダイジェスト版にすぎないのか?と言えば、言うまでもなく、もちろんそんなことありません!当然じゃないですか!! というフォローを、最後に入れさせてください。 まず、映画版には歌がありますよね。音楽の感動は、どれだけ原作小説を読んだところで1デシベルたりとも得られません。当たり前です。原作には「♪夢やぶれて」も「♪民衆の歌」もありゃしません。 次に、映画版には映像があります。これも当然ですけど、19世紀前半のフランスの、街はどうなっていたのか?暮らしぶりはどうだったのか?登場人物たちはどんな服を着ていたのか?どんな部屋に住んでいたのか?それらを小説を読んで想像しろと言われたって無理です。それが、映画界最高峰のスタッフ、何度もアカデミー賞にノミネートされた美術のイヴ・スチュワートや衣装のパコ・デルガドらの一流の仕事によって目視できるのです。逆に、先に映画を見て映像を脳に焼き付けておけば、原作を読みながら服や街やインテリアを思い浮かべることは可能になります。 原作小説に当時の木版挿絵が載っていれば、服装や街の感じを19世紀の雰囲気ごと味わうことはできますけど、映画のように迫力まで感じることはできません。徒刑囚ジャン・ヴァルジャンが乾ドックで造船のような過酷な肉体労働に従事している冒頭の圧巻のシーンや、クライマックスの革命に立ち上がる群衆の感動的シーンなどは、木版挿絵でその迫力まで表現することは不可能です(ドックのシーンは原作にそもそも無いし)。さらに、出版元によっては挿絵を1カットも載せてないところもありますし。 あと、2時間半オーバーとはいえ、原作小説を読破するのと比べれば、そりゃはるかにお手軽に物語に接することができるというものです。ハショられてるとはいえ最低限あらすじは拾うことができます。世界文学の最高峰『レ・ミゼラブル』がどんなお話か、最低限知っているか知らないか。2時間半の映画版を見るだけで「最低限知っている人」の方のグループに入れちゃうんですから、これも大きなメリットでしょう。 と、映画にも独自の価値はありますが、それでも、やはり原作じゃないと得られないメッセージがあるということも確かなので、映画版のウチでの放送もあとわずかで終了します。その後でお時間にもし余裕がおありなら、ぜひ、映画を見た後で原作にもチャレンジしてみては?というご提案でした。■ © 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.01.24

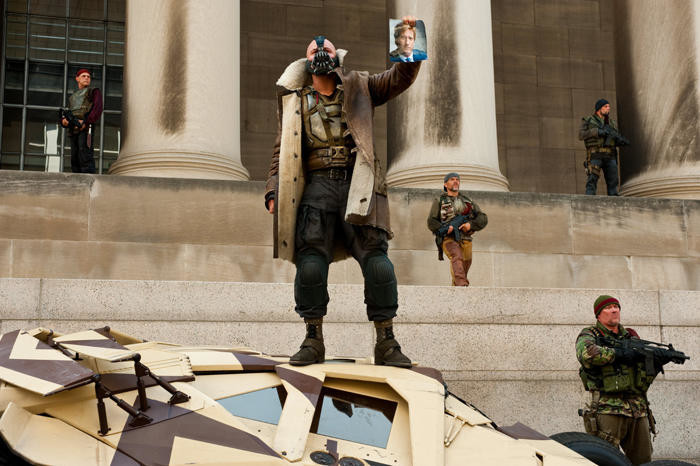

トランプさんの演説が『ダークナイト ライジング』のベインのアジ演説と激似の件について

ここ数日来、この件でネット上がちょっとザワザワしていますね。今なら以下の各ニュースサイトのリンクがまだ生きているはず。 http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1768238.html https://www.businessinsider.jp/post-458 http://news.livedoor.com/article/detail/12572697/ https://www.buzzfeed.com/bfjapannews/people-cant-get-over-how-much-trump-sounded-like?utm_term=.ewGQwJa1l#.wjRM1O0rx でもこういうリンクはすぐに切れちゃうものなんで、経緯を簡単にワタクシの方でも記しときましょう。 去る2017年1月20日の大統領就任式で、トランプさんは15分という短尺の就任演説をブったのですが、この中で、 “we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another - but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.” 「(前略)我々は、ある政権から別の政権へ、またはある政党から別の党へ、ただ権力の移行をしているのではない。我々は、権力をワシントンD.C.から移譲させ、お前たち人民に取り戻してやるのである!」 とおっしゃられました。この “and giving it back to you, the people.” の部分が、『ダークナイト ライジング』劇中におけるベインのアジ演説のワンフレーズ “and we give it back to you... the people.” というくだりを丸パクリしたんじゃないの!?との疑惑が出てネット界隈がザワついてるのです。 ここ、全文ですと、 “We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you... the people. Gotham is yours.” 「我々が腐敗からゴッサムを奪い返すのだ!金持ちの手から!迫害者どもはチャンスという言葉をチラつかせ、長らく我々を搾取してきた。ゴッサムを奪い返すのだ、市民の手に。街は市民のものだ」 と言ってるんですな。ベインがゴッサム市庁舎の前でブつ大演説からの一節であります。 ワンフレーズだけ見ると確かにほとんど100%同じですが、こうして前後の文脈ごと読み比べてみると、全体としては当然、2人はまるで違うことを言ってる。でも、実はベインもトランプさんも、ある決定的に同じことを“口実”にすることによって、一部の層から人気を博して権力を握ったので、やっぱり最も根本的な根っこの部分ではこの2人、モロにやってることとキャラがかぶっているのです(2人とも、あくまでそれは“口実”にしてるにすぎないところまで同じ)。 それは何かと言うと、格差社会批判です。 当チャンネルの土日メイン作品枠「プラチナ・シネマ」でも、昨年末から立て続けに『ウルフ・オブ・ウォールストリート』や『パワー・ゲーム』、来月も『アップサイドダウン』をお送りしますが、まさに、今の時代に映画が描き、糾弾している、現代最大の社会悪こそが“格差”ではないでしょうか? ■ ■ ■ ベインはゴッサム版ウォール街のような証券取引所を襲い、ゴッサム市民の前にはじめてその姿を現します。後に革命軍みたいな連中を率いて「我々は解放者だ!」と叫びながらゴッサムのアリーナに現れ、さらに先の市庁舎前演説では、 「刑務所にいる抑圧された者たちを解放する」「今より市民軍を結成する。志願する者は前に出ろ」「金持ちの権力者どもを豪華な住まいから引きずり出せ」「今まで我々が味わってきた冷酷な世界に放り出すのだ」「我々の手で裁きを下す」「贅沢は皆で分け合え」 などともアジ演説をブち続けます。言っとることはまさしく「革命」ですな。 『ダークナイト ライジング』の『ライジング』とは「立ち上がる」、「蜂起する」、「蹶起する」といった意味。つまりは「革命」です。この映画、革命のイメージに満ち溢れておりまして、 ①ベイン革命軍は真っ赤なスカーフを巻いており、まるで文革の時の紅衛兵みたい。 ②人民法廷に資本家や旧体制の官憲が引き出され、上訴なしの即決裁判で死刑判決を受けるシーンがあるが、あの絵ヅラは世界史の教科書で見覚えがある。フランス革命のルイ16世の裁判↓か、 もしくは、「球戯場の誓い」のページに載っていた挿絵↓にソックリ。被告席の椅子もなんだかとってもヴェルサイユ風だし。 ちなみに「球戯場の誓い」とは、フランス革命の直接原因となった事件。税金を払わされている圧倒的多数の平民が「一握りの特権階級が税金を免除されているのはおかしい!」、「三部会で特権階級の主張ばかりが通るのはおかしい!」と訴え、自分たちこそが国民の真の代表なんだと立ち上がった出来事。 さらにこのシーン、判事席(裁判官はスケアクロウ!)は、机や椅子などを雑然とうず高く積み上げたもので、『レミゼ』の六月暴動やパリコミューンにおける「バリケード」を連想させる。「バリケード」はかつて革命市民軍にとって基本戦術だった(普通選挙が広まると、革命勢力は選挙による政権奪取を目指すようになり、エンゲルスが亡き同志マルクス著『フランスにおける階級闘争』1895年版に寄せた序文で「あの旧式な反乱、つまり1848年までどこでも最後の勝敗をきめたバリケードによる市街戦は、はなはだしく時代おくれとなっていた。」と批判し、バリケード戦術は廃れていった…かと思いきや日本では昭和40年代の大学紛争においてもまだまだバリバリ現役だったけど)。 ③その革命裁判で死刑を宣告されると凍った川を渡らされ、途中で氷が割れて死んでしまう。これは原作コミック『バットマン:ノーマンズ・ランド』の中ですでに描かれているイメージだが、この映画ではさらに、ロシア革命の時に赤軍に追われた人々が凍結したバイカル湖を渡ろうとして沈んだ歴史的悲劇“バイカル湖の悲劇”をも想起させる。 ④ベイン率いる革命軍とバットマン率いる警官隊が衝突するシーンでは、バットマンは珍しくなぜだか日中に戦う。そのシーン、晴れた日で粉雪が舞っている昼間なのだが、ここはロシア革命の導火線となった「血の日曜日事件」の光景を彷彿させる。雪の積もる晴れた日の出来事だった。 こうした革命のイメージの数々に、さらに9.11のNYのイメージや(ベインがテロを仕掛けるシーンではグラウンドゼロをわかりやすく空撮してます)、そしてコミック『バットマン:ノーマンズ・ランド』のイメージを掛け合わせ、見てると心臓に若干のプレッッシャーすら覚えるような、凄まじいまでに圧迫感のあるリアリズムを漂わせながら、このまま理不尽な格差社会が是正されないと遠からず現実になるかもしれない革命と混乱の様相を『ダークナイト ライジング』という映画は生々しく描出しているのです。 ■ ■ ■ つい数年前の“ウォール街を占拠せよ”運動というのをご記憶でしょう。正確には2011年の出来事です。この『ダークナイト ライジング』のまさに撮影中に全米を揺るがしていた社会運動で、特にウォール街があるためロケ地ニューヨークがかなり騒然としていた様を、ワタクシもニュースで連夜見ていた記憶があります。 アメリカは、上位1%の富裕層がケタちがいの富を独占している格差社会とよく言われます。しかもその1%が2008年リーマンショックを起こして世界を経済危機に陥れ、99%の中からは失業する人もおおぜい出たのに、1%は税金で救済され、挙げ句の果てにその公的資金を自分たちのボーナスに回したということで、99%側の人たちの間で「フザけんじゃねえ!」という機運が高まり、”We are the 99%”をスローガンにデモを行ったのが“ウォール街を占拠せよ”運動でした。 この運動とちょうど同時期に撮影・公開されたため、当時から『ダークナイト ライジング』はこれと結び付けられて論じられるケースが多くて、実際、ベインと彼の革命軍の姿と“ウォール街を占拠せよ”運動の様子はものすごくオーバーラップします。一時は実際のデモの模様をノーラン隊が撮影し、劇中にそのフッテージを使うのではという噂まで流れていたぐらい。 ノーラン監督自身は「この映画に政治的な意図はない」、「モデルはフランス革命だ」と語っており、他の制作陣も「ベインと“ウォール街を占拠せよ”運動が似ているのは単なる偶然」と言ってはいますけれど、その言葉を鵜呑みにはできません。たまたま似ちゃったのか、炎上沙汰にならないようしらばっくれているのか定かではありませんが、しかし、意図してやってはいないとしても、時代が感じとっている理不尽感をこの映画が生々しく撮らえていることは間違いありません。 そして今、2017年、格差社会を徹底的に攻撃し、貧しき人びとの“味方”を自称して大統領選を勝ち抜いてきたトランプさん就任に際して、再びこの『ダークナイト ライジング』と時事・世相がシンクロしたのです。 映画史に残る文句なしの傑作『ダークナイト』と、ヒース・レジャーが命をかけて演じたジョーカーは、誰もが、全員が全員、高く評価するところでしょう。それに比べて毀誉褒貶あることは否めない『ダークナイト ライジング』ですけれども、ジョーカーというヴィランが「正義とは何か」という普遍的かつ哲学的な問題提起をしてくるのに対し、ベインの主張は逆に、きわめてタイムリーかつアクチュアル。トランプさんと同じ、“ウォール街を占拠せよ”運動とも同じ、格差社会批判です。 格差社会、暴走するマネー資本主義。こんなのおかしい!こんなの理不尽だ!という至極ごもっともな鬱積した怒りが、昨年2016年には、数年前なら想像すらできなかったような“極端な政治的選択肢”に世界中の人々を飛びつかせてしまいました。 文革やフランス革命、ロシア革命は、やがては反対派を弾圧・粛清しまくる恐怖政治になっていきました。ベインの革命も、ちょっと良いことを言ってるようでいて、歴史を知っているとその恐ろしさとオーバーラップして見えてきます。 “極端な政治的選択肢”に飛びつきたい気になったら「まずは落ち着け」と、ひとまず深呼吸して見るべき映画、それこそが『ダークナイト ライジング』!このような時代になってしまった2017年、この作品の重要性は今こそ相対的に高まっているように思えるのであります。 ちょっと良いことを言ってる人、「権力を大衆の手に取り戻すのだ!」とか胴間声でアジってる人、実はこいつベインじゃねえのか!? ということを慎重に見極めないといけない時代に、なんか、なっちゃいましたなぁ…。寒い時代だとは思わんか…。 © Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary Pictures Funding, LLC© 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved. 保存保存

-

COLUMN/コラム2016.07.29

『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』公開~「このへんなようせいさんたちは、まだアイルランドにいるのです。たぶん。」~監督インタビューで迫る、「どうして“ポスト・ジブリ”と評されているのか!?」の謎

『オブ・ザ・シー 海のうた』は、日本ではまだあまり知られてはいないアイルランドのアニメーション監督の第2作だ。劇場長編デビュー作である前作は日本未公開。それでもこの監督とその最新作には、今回、日本人なら誰もが注目しておかなければならない。理由は、監督トム・ムーアと彼が創設したアニメ制作会社カートゥーン・サルーンが“ポスト・スタジオジブリ”と評されているからだ。その評判が本物だということは、2作しかない監督作がどちらもアカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされていることで証明できる。 宮崎駿は引退した。一方のハリウッド勢、ピクサー&ディズニー、対するドリームワークスのアニメはここ十何年間か、実写も及ばないような映画の質的高みに昇りつめており、ユニバーサルもソニーも負けておらず、1作ごとに驚かされ泣かされている。だがいずれも宮さんが抜けた穴を埋めるような活躍ではない。たしかに素晴らしい傑作が矢継ぎ早に送り出されてはいるが、宮崎アニメの魅力は、それとは全く別のものだったからだ。 だがついに、ポスト宮崎駿が西の果てアイルランドから出現したというのである。それほどの監督のデビュー作が未公開で、2作目にしてようやく、字幕だけでなく吹き替えでも公開されると決まったというのだから、これは観ないわけにはいかない! 監督にインタビューするチャンスを得て、この機会に一日本人観客として迫りたかったのは、「何がどう“ポスト・ジブリ”なのか!?」という点だ。だが、そのインタビューに入る前に、まず今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』のあらすじを紹介しておこう。 【ストーリー】海辺の灯台の家で、幼いベンはお父さんお母さんと暮らしていました。ベンは大好きなお母さんから「あなたは世界一のお兄ちゃんになるわ」と褒められて、赤ちゃんが産まれてくるその日を楽しみにしていました。優しくて物知りなお母さんはベンにたくさんのお話や歌を教えてくれます。巨人のマクリルと愛犬の物語や、アザラシの妖精セルキーが歌うと妖精が家に戻れる不思議な伝説、古い言葉で綴られる美しい歌など……。 ある晩、ベンはお母さんに海の歌が聞こえる貝の笛をもらいました。うれしくて、笛を大事に抱いて眠りについたのでしたが、目を覚ますとお母さんの姿がありません! お母さんは赤ちゃんを残して、海へ消えたのです。それから今も、ベンとお父さんの心は傷ついたまま。お母さんがいなくなったのは妹・シアーシャのせいだと思っているベンは、ついつい彼女に意地悪をしてしまうのでした。 6年がすぎて、今日はお母さんの命日でもある、シアーシャの誕生日。町からお祝いにやってきたおばあちゃんは、いまだに喋らない彼女が心配でたまらないようです。その夜、シアーシャは美しく不思議な光に導かれ、お父さんが隠していたセルキーのコートを見つけ、海へ入ってしまいました。悲劇の再来を恐れたお父さんはコートを海へ投げ捨ててしまい、おばあちゃんは嫌がる兄妹を町へ連れて行くのでした。町はハロウィンでお祭り騒ぎ。居心地の悪いおばあちゃんの家から抜け出した兄妹は、愛犬クーとお父さんが待つ家へ向かいます。そんなふたりの後を妖精・ディーナシーの3人組が追いかけます。彼らはシアーシャがセルキーだと気づき、フクロウ魔女のマカとその手下のフクロウたちのせいで石にされた妖精を元通りにしてほしいと頼んできたのです。その時、4羽のフクロウがシアーシャに襲いかかり、ディーナシーたちの感情を吸い取って石に変えてしまいました。その場は逃げ切ったふたりでしたが、ベンが目を離した隙にシアーシャがいなくなってしまいました。妹を探すうちにベンは語り部の精霊・シャナキーから、マカの歪んだ愛情が妖精の国と妹の命を消しつつあると教えられます。マカの魔力に勝てるのはセルキーの歌だけ。それもハロウィンの夜が明けるまでに歌わないと、すべてが消えるというのです。ベンは、妹と妖精たちを救えるのでしょうか!? 今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』、映像がとにかく美しい。絵本が動いているような絵は、写実的なジブリというよりむしろ、デフォルメされた可愛いキャラデザととことんデザイン化された美術から、『まんが日本昔ばなし』とつい世代的にはたとえたくなってしまう。ケルト音楽バンドのKiLAによる音楽が、この絵本調の映像世界をよりいっそうフォークロリックに引き立てる。 「ジブリっぽい」というのは、そうした見た目上の表面的な部分ではなく、もっと深い、作品の魂の部分をさして言っているように個人的には感じられたが、そのことにはおいおい触れるとして、まずは監督に直接お礼を伝えたい。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 聞手:本当に美しかったです!ありがとうございました。映画を観てこんなに「きれい!」と思えたのは何年かぶりです。今回、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』と、デビュー作『ブレンダンとケルズの秘密』も拝見しましたが、有名な絵画へのオマージュを幾つか発見したような気がしています。パウル・クレーとかクリムトとか。当たっていますか? 監督:全くその通り!当たってます。 聞手:クリムトっぽいと感じたのは、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも前作にも美術の中に多用されている、渦巻き模様を見た時です。渦巻きのクルクルっと蔓が伸びるような動きを見ていてそう感じたのですが、あそこまで渦巻きにこだわって、繰り返し何度も何度も描いているのは、いったいどういう理由からなのでしょう? 監督:渦巻きや螺旋、それに幾つか重ねた円。それらはケルト人に先立つ太古の時代のピクト人*01たちが遺した装飾なのです。ピクト文化というのは、アイルランドやスコットランドに大昔あった石の文化ですね。 私の映画ではイメージ作りのため、そうした古代のデザインを取り入れています。大昔の文化と現代の芸術をつなぐということは、この映画で達成しようとしている試みにとって大変に重要でして、劇中、神話や民話のキャラクターと人間のキャラクター、2人の異なるキャラクターを、そっくりの顔に描いたり声優にも1人2役やってもらっていたり、リンクさせているのですが、それも同じ狙いからです。 この映画は、古い民話の中に私たちの芸術を見出すことはできるか?私たちの真実を民話の中に見つけることはできるか?そこにチャレンジしようとしています。古い民話を現代の観客のために描き直す、解釈し直す、ということに挑みたかったのです。 *01…今のイギリスのスコットランド辺りにいた先住民族。アイルランド人やスコットランド人、ウェールズ人の祖でもあるケルト民族の一派ともされるが、言語系統が不明で、ケルト系ではない可能性もあり、謎が多い。 そういうわけで、ピクト人が遺した様々なイメージ、石に刻まれた模様などを、アートディレクターのエイドリアン・ミリガウに見せた時です。彼が「これはパウル・クレーやカンディンスキーだ!」と言った。それらの現代美術も古代のデザインから引用していたんですね。 聞手:古代のデザインを現代美術の巨匠たちが引用し、その絵画と、そもそもの古代のデザインを、あなたは作品にさらに引用して、古代と現代をつなげる、ということを試みているわけですね。しかし、なぜ古代と現代をつなぐことがあなたにとってそこまで重要なのですか? 監督:アイルランドでは95年から07年まで「ケルトの虎」と呼ばれる高度成長期があったのですが、その時に不安を覚えたからです。昔ながらの風景を残さず、その上に舗装道路を作ろうとしたりショッピングモールを建てようとしたり。社会の表層、上の層が塗り変えられていくのと同時に、その下の層にある、いにしえの文化までもが忘れ去られようとしている。そのことに危機感を募らせたのです。 聞手:東京も同じですね。日本で高度成長というと戦後の1960年代だったのですが、我々日本人は、監督の仰る“下のレイヤー”まで東京をメチャクチャに掘り返してしまって、もう原状回復はとても無理そうです。江戸の町を思わせる遺構も文化も今ではほとんど残っておらず、残念でなりません。ダブリンはどうでしょう?原状回復できそうですか?もう手遅れですか? 監督:私は、ダブリンの中心街のどこにでも、古い時代の遺跡やその名残りみたいなものが今でも残っていると感じますね。ところで、自分はとてもラッキーだったと思っているのですが、私はキャリアの中で2つの時代を経験しているんですよ。お金はいっぱいあるけれども価値観がなかなか思う方向に行かない時代と、あまり経済は良くないけれども、その中でも芸術を大事にしていこうという時代です。まず、スタジオを99年に設立したので、当時は好景気でしたから政府の助成を受けながら映画作りを始めることができました。 やがて08年にバブルが崩壊すると、今度は、経済が危機的状況でも芸術は大切なのか?という課題に取り組むことになったのです。「ケルトの虎」が崩壊したこの経済危機の時にアイルランドが直面したのは、物質文明から脱却するにはどうしたらいいのか、という大きな課題でした。この時に人々の考え方は大きく変わりましたね。失いかけていたものを思い出し、それを大切にしようと考えるようになった。幸か不幸かアイルランドの経済成長期は先進国の中でも遅くやってきた方なので、古いライフスタイルを守っていったり蘇らせたりできる選択肢が、その時点でも私たちには残されていたのです。 しかし、一方で私は、古くからの文化というものは消そうと思ったってそう簡単に消え去るものではないとも思っていますが。私たちの世界観の中にあまりにも深く、物の見方として根付いてしまっているからです。例えば音楽ですね。 聞手:今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』の音楽を担当しているKiLAのケルティッシュ・サウンドがまさにそれですね。日本では何年か前に「トイレの神様」という曲が流行ったのですが、おばあちゃんの訓えで「トイレには神様がいるからいつも清潔にしておきなさい」といった歌でした。日本には八百万の神がいると言われています。トイレにまでいる。田舎に行くと道路脇に『千と千尋の神隠し』の冒頭に出てきたような石の祠や道祖神が、今でもそこらじゅうに建っています。宗教として信仰しているというほどのことはなくても、たとえばその祠を蹴り倒したりするのは、とても罪悪感を覚える、バチが当たったって不思議はない、と、ちょっと畏怖する程度には今でも誰もが信じています。 アイルランドではどうなのでしょう?今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』も民話の妖精たちがたくさん出てくる物語ですし、日本でも“妖精の国アイルランド”といったイメージを、貴国や欧米文化に少し詳しい人ならば抱いていますけれども、そうしたイメージ通りなのでしょうか? 監督:私の祖母の世代はトゥアハ・デ・ダナーン(Tuatha Dé Danann)*02やディーナ・シー(daoine sídhe)*03の存在を本気で信じていましたね。カトリックを信じるのと同時に妖精の存在も100%信じていて、教会に行くかたわら妖精にもお供え物をしていた。その信仰はアニミズム*04的な色合いが濃くて、自然や大地への尊敬、あるいは畏怖というものを祖母たちは持っていました。 *02…アイルランド・ケルト神話に出てくる神族。現在アイルランドに暮らす人間のケルト民族との戦いに敗れたこの神々は、塚の奥底深くや海の彼方へと逃れ隠れて暮らすようになり、キリスト教が伝来してからは体も小さく縮んで妖精(sídhe)に落魄してしまった。*03…02の神々のなれのはての妖精(sídhe)のこと。今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも、主人公兄妹を不思議な冒険に導くキーキャラクターとして、3人の老ディーナ・シーが登場する。*04…「精霊信仰」のこと。原始宗教の特徴とされる。例えば日本の“山の神”、“川の神”、“滝や奇岩を御神体として拝む”、“古道具に魂が宿る”といった信仰は典型的なアニミズム。 今、アイルランドもまるでアメリカの一角みたいな風景に変わりつつある中で、祖母たちのような時代は永遠に過ぎ去ろうとしている。ですが、例えば先ほどあなたが言っていた流行歌とか、そういった形でもいいので、新しい信仰の形、文字通りの信仰ではないし呪術的なものでもないけれど、そうした新しい信仰のあり方を通して、アニミズムへの思いや“何かを尊重する”ということを、現代の世代は受け入れ、引き継いでいけるのではないかと考えています。 アイルランドにエディ・レニハンという現代のシャナキー(Seanchaí)*05がいるのですが、彼が「フェアリー・ツリー」と呼ばれている1本の樹を守る運動をしていたことがありました。自分の体を樹にくくりつけ、樹を倒して道路を作ろうとしている人たちに抵抗したのです。その運動のおかげで樹は倒されず道路が樹の周りを二手に迂回して作られることになったのですが、ある時私は彼に「その樹が本当に妖精の樹だと信じていたのか?」と聞いてみたことがあるんです。すると「いや、そうは言わない。だが私にこの樹の言い伝えを聞かせてくれた人は確かにそう信じていた。樹を守る理由としてはそれで十分じゃないか」と言うのです。妖精を信じる/信じないではなく“何かを尊重する”という態度の問題なのだと私は考えています。 *05…アイルランド・ケルト人の語り部のこと。古代、ケルト人は氏族の歴史と掟を明文化せず、それらを語り部の暗唱に頼った。したがってシャナキーは氏族社会において尊敬された。現代においてはアイルランドの口承文学・伝統芸能とみなされている。 聞手:私事で恐縮ですが、うちの近所に敷地が凹型の家がありまして、へこんだところには『となりのトトロ』に出てくるような大樹が生えており、おそらく御神木か何かで切れなかったんだろうと思うのです。貴国と日本は考え方が似ていますね。今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』に出てくるセルキーの伝説も、もともとは、アザラシは毛皮を脱ぐと中身が美女で、毛皮を人間の男に隠され結婚させられるが、何年かして毛皮を見つけ出してアザラシに戻り、子供を残して海へと帰ってしまうという話だと本で読みました。これも、日本の天女の羽衣伝説にあまりにもソックリで、ビックリしています。ところで、今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』で主人公兄妹を引き取って都会に連れて行く、ちょっと偏屈そうなおばあちゃん。家中にキリストの聖画とか十字架とかを掛けていましたが、あのキャラクターだけとても宗教色強く描いている意図は? 監督:特にそういう意図では描いていません。むしろ、カトリックがアイルランド中で広く信仰されていると描こうとしていますよ。例えば、子供たちがバス停でバスに乗り込むシーンでは、あれは停留所が教会の前だったでしょう。そしてバスを降りたところから歩くと聖なる泉にたどり着きますが、そこの祠にはマリア様の像がたくさん飾られている。歴史的には聖母信仰やキリスト教は、その前のアニミズムの様々な女神たちの信仰に覆いかぶさるようにして信じられていったのです。この映画の中でも、聖なる泉の祠のシーンでは、入るとすぐにキリスト教の文化があって、そこから先、奥へ奥へ、地下へと降りていくと、深い所は偶像崇拝の異教的な世界が広がっており、そこを主人公は進んでいくことになるわけです。 聞手:2つの宗教や異文化が混ざり合う「シンクレティズム」ですね。日本でも、例の八百万の神というのを信じるアニミズム的な土着の神道と、外来の仏教という2つの宗教があって、その2つは歴史的に「神仏習合」とか「本地垂迹」とかいった混淆現象をよく起こしています。 監督:面白いですねえ。ちなみにアイルランドには聖人崇拝があります。全員キリスト教の聖人ということになってはいますが、もともとはケルトの神々だったのです。昔の神の性格を引き継ぎながらも、キリスト教の聖人として新たにフィクションとして作られたのではないかと私は考えています。あと、アイルランドと言えばセント・パトリックス・デーが有名でしょう?シンボルマークが三ッ葉のクローバーで、それはキリスト教の三位一体に由来すると一般的には信じられていますが、もっともっと古い時代の名残りではないかという説もあるのです。聖パトリック*06以前から、先史時代から、アイルランドには三位一体信仰があって、3人の女神を信仰していたとも言われているのです。私の考えでは、ある宗教が入ってきて何かを乗っ取ってしまうのではなく、土着の信仰と融合して現地化していく信仰のあり方が一番うまくいくと思います。 *06…アイルランドにキリスト教を布教したとされる聖人。その命日がセント・パトリックス・デーで、本国のみならずアメリカなどでもアイルランド系移民(および全然関係のない異民族異人種)によって祝われ、映画の中でもしばしば描かれる。 聞手:今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』で物語のメインとなるのはハロウィンの1日ですが、ハロウィンも、土着の古代ケルトの祭りが後に外来のキリスト教と混じり合ったシンクレティズムの顕著な例ですね。 監督:その通りです。ハロウィンはケルトの言葉では「サウィン(Samhain)」と呼ばれていましたが、ケルト暦では1年間でもっとも重要な日だとされていました。現実世界とそうでない世界、この2つの世界を隔てる壁がとても薄くなる日です。ディーナ・シーたちがそのままの姿で歩き回っても怪しまれない日なんてハロウィンだけです。ヒントを得たのは『E.T.』です。ほら、思い出してみてください、あの映画でも子供たちがETを連れて外に出るのはハロウィンだったでしょう?あと個人的な話ですが、忘れもしない87年の出来事で、当時私は10歳でしたけれど、ハロウィンの晩に大嵐が来たことがあって、私と妹はとても怖がったのですが、そんな時、母が「この風はシェイダン・シー(séideán-sídhe)という、妖精が家に帰る時に吹く風なんだよ」と教えてくれました。あのシーンは『E.T.』だけでなくそんな子供時代の思い出からも着想を得ているんです。今作のクライマックスには、主人公たちが家に無事たどり着けるように先導してくれる2頭の犬の精霊が出てきますが、あの犬は風が形をとっているという設定です。なので、駆け抜けていくところを、つむじ風として表現していて、民家の戸板を吹き飛ばしたりする。風とハロウィンが結びついているのは、極めて個人的な私自身の思い出から来ているんですよ」 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 今作『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』(と前作)を見て、インタビューも終えた今、大いなる疑問であった、この監督と彼の制作会社の「何がどう“ポスト・ジブリ”なのか!?」が解ったような気がする。 ジブリ、というか宮崎駿は、主に『となりのトトロ』、『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』の3作品で、埼玉の鎮守の杜にそびえるクスノキの大樹や、粗大ゴミが不法投棄される川に今も神はいて、さかのぼって(と言ってもたかだか500年ほど前の)戦国時代の深い森には荒ぶる神々がおり、森を切り開く人間どもと生存競争をくりひろげていた、ということを描き、20世紀を生きていた当時の我々に見せつけた。そうやって日本のあまねく一般大衆に、日本はアニミズム息づく神の国なのだという事実を再発見させたのである。この世ならざる巨木や奇岩の前に立つ時、条件反射的かつ生理的に畏怖の念を覚え、それに神性すら認めてしまう我々としては、大いに納得がいったものだった。あの感覚を実感として生々しく感じた覚えのある我々日本人の前に、宮崎アニメは民俗学的説得力、宗教社会学的リアリティをもって提示され、この国には、目にはさやかに見えねども、八百万の神がいるのだと、あらためて信じさせてくれたのである。「このへんないきものは、まだ日本にいるのです。たぶん。」とはよく言ったものだ。だがいつか、マックロクロスケことススワタリのように(彼らもまた言うまでもなく神様だ)居づらくなったからとコッソリ出て行かれたりしないよう、我々日本人はこれからも、トトロ神やニギハヤミコハクヌシにお供え物を絶やさず、その神域をいつも清め(トイレの神様にそうするように)、お祀りしなければならないのである。 続いては、世界がニッポンを再発見する番だった。一方で仏教といういわゆる“高等”宗教(または普遍宗教)を持ちながら、あわせて、このような古代からの宗教観(いわゆる“原始”宗教または民族宗教)も持っている日本人。それが、その精神構造のままで、当時世界第2位の経済大国にまで昇りおおせている。最先端のテクノロジーを使い倒している。その現実の、途方とてつもないギャップたるや!ファミコンを作り『AKIRA』を作り半導体を作り低燃費高性能な自動車を作りながら、同時に、クスノキの神や川の神を信じてもいる日本民族。宮崎アニメは世界にその超絶ギャップも再発見させ、激しくギャップ萌えさせたのだった。なんと摩訶不思議な民族なのだろう、日本人という連中は! トム・ムーア監督とカートゥーン・サルーン社の作品を観ると、あの当時と同じ発見がある、驚きが蘇る、ということなのだろう。確かに“ポスト・スタジオジブリ”である。ジブリに、とりわけ宮崎アニメに、なかんずく『トトロ』、『もののけ』、『千と千尋』の3本の偉大さに、極めて近いところまで迫っている、と強く感じさせる魅力がある。 カトリックという普遍宗教を奉じながら、太古の神々のなれのはてである妖精たちの存在を今なお心のどこかで信じているアイルランドの人々。そんな精神風土の過去と現在をつないで作品に描くアニメ作家の出現に、世界は再び驚嘆し、映画的な幸福をかみしめながら次作を待望している。「ヨーロッパ文明の一角に、しかも西欧圏に、原始アニミズムを信じる民族がいた!」 かつてイエイツらによるケルト復興運動によって19世紀に一度は再発見されたその魅力も、リバイバルから百年以上が経過して推進力が落ちつつあった。いま三たび、世界は不思議の国アイルランドを驚きをもって発見したのである。 その驚きと、豊かで自由なアイルランドの精神風土への憧れが、2本しかないトム・ムーア監督の作品にどちらも、アカデミー長編アニメ映画賞ノミネートという高い評価を与えさせたのだろうう。彼の映画を観る時間、観客は、どこの国のなに人であったとしても、赤毛にそばかすのアイルランドの子供になるという疑似体験ができる。現地を旅したってせいぜい旅人気分しか味わえない。その文化の“中の人”だけが本来有している民族の目を持てる、というこのことは、すぐれて映画的な体験だ。まさに宮崎アニメがそうだったように。 であるのだから、03年に宮崎駿の『千と千尋の神隠し』がそうなったように、トム・ムーア監督作品もアカデミー賞受賞の栄誉に輝く日が、遠からず来るのではないかと感じる。■ 監督:トム・ムーア 出演:デヴィッド・ロウル、ブレンダン・グリーソン、リサ・ハニガン、ルーシー・オコンネル 脚本:ウィル・コリンズアートディレクター&プロダクションデザイン:エイドリアン・ミリガウ音楽:ブリュノ・クレ、KiLA 2014年/93分/アイルランド・ルクセンブルク・ベルギー・フランス・デンマーク合作/カラー/ビスタサイズ/DCP/5.1ch/原題:SONG OF THE SEA /日本語字幕:山内直子・高崎文子 ©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Nørlum 提供:チャイルド・フィルム、ミラクルヴォイス、ミッドシップ配給:チャイルド・フィルム、ミラクルヴォイス宣伝:ミラクルヴォイス 後援:アイルランド大使館 2016年8月20日(土)、YEBISU GARDEN CINEMA他全国公開!http://songofthesea.jp/

-

COLUMN/コラム2016.02.16

ザ検閲官ストライクス・バック!〜『インモラル物語』後編、百合肉林とバチカン3P編、の巻〜

二度とやるまい、と心に決めていた、プロの映画ライターや評論家の方が映画評を書くべきこの場に、ザ・シネマのチャンネル関係者が分をわきまえず自ら駄文を寄せる、という禁を再び犯すことをお許しください。 前回、「ある検閲官の懺悔」と題して『インモラル物語』評を書いた際、文字数の関係で、4話オムニバスのこの作品のうち前半2話までしか言及できずに中途半端に終わったわけですが、今回、ヴァレリアン・ボロフチック監督特集という、ありえないマニアックな特集を組み、再び『インモラル物語』の放送権を買ってきてオンエアする運びとなりましたので、捲土重来、後半2話について書かせていただきます。 とはいえ、ボロフチック監督論といったようなことは、実は不肖ワタクシ、雑食系映画ライターなかざわひでゆき氏と、ザ・シネマ開局10周年記念シリーズ対談の第3回で、2時間以上にわたって語り尽くしておりますので、そちらの方もあわせてお読みいただきたく存じます。 今回ここでは、各エピソードで取り上げられている題材について解説します。ボロフチック監督、エロを描くのに夢中すぎて、題材にしている歴史上の人物の最低限の説明さえも省いており、その歴史的背景を多少は知っていないと物語がよく理解できないという嫌いが後半2話はありますので、解説する意義はあろうかと。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ では早速、第3話から。第3話はエリザベート・バートリのお話です。 これは、劇中で何が起きているどういうストーリーなんだか、エリザベート・バートリ伝説を知らない人が見たらさっぱり解らなかろうと思うんで、そこを解説しましょう。 エリザベート・バートリ。オカルト愛好家や吸血鬼好きの人ならお馴染みの名前で、通称“血の伯爵夫人”。アンチエイジングにいささか熱心すぎちゃったオバサマでして、トランシルヴァニア公国の名門貴族バートリ家のご出身であらせられます。 嗚呼、トランシルヴァニア!浪漫ですなぁ!ドラキュラ伝説で有名ですね。ルーマニアに属し、「ルーマニアと言えばドラキュラ、ドラキュラと言えばトランシルヴァニア」といった連想が日本人でもすぐ頭に浮かんできますが、実はドラキュラ(のモデルとなった串刺し公ヴラドⅢ世)は、トランシルヴァニアとはあんまし関係なくって、ワラキア公だったんです。 ワラキア公国は今のルーマニアの前身で、一方トランシルヴァニアの方は、実は歴史的にはハンガリーの一部だったんですなぁ。 エリザベートはナーダシュディ家というこれまた名家の男と結婚するんですけど、あんまりにも名門すぎる実家バートリ家の姓を結婚後も名乗ったんでエリザベート・バートリと呼ばれ続けたのあります。 ちなみに、このトランシルヴァニア公国はハプスブルグ帝国と因縁が深く、ハプスブルグはドイツ語圏ということで「エリザベート・バートリ」はドイツ語読みでして、ハンガリー語では「バートリ・エルジェーベト」となります。我々日本人と同じで姓が先で名が後なんですな。ハンガリー人は民族大移動までさかのぼるともとはアジア系で、顔は白人化しても赤ちゃんにはいまだに蒙古斑があるぐらい。映画関連ですとユニバーサルの『魔人ドラキュラ』やエド・ウッドがらみで有名な元祖ドラキュラ俳優の英語名ベラ・ルゴシさんが、ハンガリーからの移民でして、本名はルーゴシ・ベーラと言うのです。 さて。伝説ではエルジェーベトは、召し使いに髪をとかしてもらっている時、たまたまグッと髪を引っ張られ、痛くてカッとなって手鏡かなんかで召し使いの顔面をしたたか殴打したところ、流血して血が垂れた。その血が付いた肌が若返って美肌になったような気がしたので、やがて領地の農民の娘を集めてきては殺し、その生き血を搾り取って風呂桶にためて半身浴する、という戦慄のエステを始めたと言われています。 映画ですと、美魔女もしくは美熟女ぐらいに見える美人女優さんをキャスティングしてきて、「美人だったからビューティーへの執着が強すぎて狂った方向へと暴走しちゃったんだ」という解釈に大抵はなってますが、実はこの時、史実のエルジェーベトは6人の子持ちの40代〜50歳(50でタイホ)という年齢だったのです…。あのスンマセン、ちょっとだけガッカリさせてもらってもよろしいでしょうか…。 この血まみれ美肌術の犠牲者は600人以上とも言われてます。スキンケア目的オンリーならせめて効率的に血だけ抜けばいいようなものを、被害者に対して無意味にサディスティックな拷問も加えており、いたぶって愉しんでもいたらしく、むしろそっちの方が主目的だったのかもしれない。典型的なサイコパスですな。 で、まずここです。普通、バートリ・エルジェーベトを映画化するんなら、このエロ・グロ・サドな出来事が当然メインとなり、観客の怖いもの見たさのゲスい好奇心を満たすのが常道というもの。作品はおのずとホラー映画のおもむきになっていく。それと、劣化を気にしていたエルジェーベトがピッカピカの美魔女として完璧に仕上がるビューティー殺シアムなくだりは、特殊メイクの見せ場になります(老舗ハマープロ作品なのにマンネリから脱するためヌードシーンを盛り込んだりと、挑戦的な内容になってる71年の『鮮血の処女狩り』なんかはそれ)。 しかし、本作では全然そこにウエイトを置いてないのが、さすがボロフチック監督。まず、処女たちがサディスティックに殺される場面は一切描かれません。そこを省略して、一気に話が飛んで血の風呂にエルジェーベトが浸かるところは出てきますが、これもホラーチックに演出するのではなく、わずかに脂肪が混じってるような、少しベタッとした鮮血が、入浴者の女体にどうまとわりつくか、をキャメラは舐め回すように追うだけで、エロティックであってもグロテスクではない。こんな描き方したのはボロフチックさんだけです。 さて、再び史実に戻りましょう。被害者の1人が脱出に成功したことからエルジェーベトの犯行が明るみに出る。いかんせん彼女が名門出身すぎて捜査も裁判も大がかりなものとなり、ハンガリー副王が自ら指揮を執ることに。エルジェーベトの犯行に加担した彼女の手下どもは拷問の末に自供させられて全員処刑されます。が、しかし。彼女はあんまりにも名門すぎちゃって処刑もできない。そこで仕方なく、城の自室に閉じ込めてブロックを積み上げドアをふさぎ、窓も塗り固め、ブロック1個分だけ穴を開けといてそこからメシだけは与える、という形で、死ぬまで拘禁することになります。便所もなくて尿は垂れ流し糞は山をなす。その状態で彼女は3年以上も生き続けたとのこと。 ここも、映画的には大変おいしいエンディングになるところですな。観客の処罰感情を大いに満たしてくれる。別の言い方をすれば、観客自身の内にも潜むサディズム的欲求を程よく満たしてくれるんですから、おいしいエンディングだと言っていいでしょう(73年のスパニッシュ・ホラー『悪魔の入浴・死霊の行水』はグロ描写も容赦なかったが、特にこのラストが秀逸!ブロック1個分の穴から差し入れられたメシの食い残しが数週間・数ヶ月分たまってハエがたかり青カビも生え、そんな室内で激しく劣化したエルジェーベトの老いさらばえた顔が映って終わり。後味悪くて超最高!)。 しかし、我らがボロフチック監督は、やはりそこも華麗にスルーです。そんな汚らしいとこは描こうとしない。とにかく本作の本エピソードで描かれるのは、女体・女体・女体! エルジェーベトがおぼこい田舎娘たちを集めてきて、全裸にして湯浴みで体を清潔にさせ(乙女たちは百合チックに違いの秘所を石鹸で洗いっこしたりする)、後で殺すってことを黙っておいて宝石とかを大盤振る舞いし、全裸の処女たち大喜び百合肉林の図が展開!そのうち、くんずほぐれつの宝石ひったくり合い全裸キャットファイトへとエスカレート!!といったところが本エピソードのクライマックスになるのです。 とにかく、こんなバートリ・エルジェーベトものは他には無い!悪名高き「血の伯爵夫人」を題材に、こんな映像に仕立てようと思うのはボロフチックさんだけです。唯一無二の、徹底的に耽美な、絢爛たる百合絵巻なのであります!嗚呼、眼福眼福! 最後に、ついでなので、近年のバートリ・エルジェーベト映画をあと2本ご紹介しときましょう。 日本で昨年DVDが出たばっかの08年製作『アイアン・メイデン 血の伯爵夫人バートリ』。スロヴァキア・ハンガリー・チェコ・英仏合作と、英仏はともかくとして本場で制作されてる作品です。凄惨な事件の舞台となったエルジェーベトの城がなんと今も残っていて現在はスロヴァキア領となってるんですが、その本物の城址でロケを行ったりもしています。本作は「エルジェーベトは悪くないもん!」的なストーリーで、すべては濡れ衣だった、政治的な陰謀だった、“血の風呂”というのも実は赤っぽい色のただの薬湯だったんだ(いくらなんでもそりゃ無理あるだろ!)、と、「血の伯爵夫人といっても、実は怪物などではなくて、1人の気高き女性政治家だったのだ」的ないわゆる“現代的再解釈”が試みられています。その場合に鍵となるのが、カトリックとプロテスタントの宗教対立。エルジェーベトはプロテスタントなんですが、カトリックのハプスブルグ家がこの地域に影響力を及ぼそうとしており、ハンガリー貴族の中にはカトリックの親ハプスブルグ派もいてエルジェーベトと対立しており、そこにさらにオスマン・トルコ帝国の侵略が重なって三つ巴でしっちゃかめっちゃかだったのが当時のハンガリー。そんな政治情勢下でエルジェーベトはカトリック派により濡れ衣を着せられたんだ、という解釈になっています。歴史的にはこういう説も確かにあるにはあるんです。 そしてもう1本、09年独仏合作『血の伯爵夫人』は、出演ジュリー・デルピー、ダニエル・ブリュール、ウィリアム・ハートと、バートリ・エルジェーベト映画史上最高の豪華キャスティングが実現。しかもジュリー・デルピーは主演のみならず脚本・製作・監督・音楽ぜんぶこなすというイーストウッドばりの入魂っぷりです。アート&エロとしては今回ウチで放送するボロフチックさんのやつがぶっちぎりトップですが、ドラマとしてはこれが一番よくできている。「恋に破れたのは劣化のせいだ、どうせ男は若い女の方がいいんでしょ」という苦悩をジュリー・デルピーが等身大に演じていて、ドラマがきちんと共感可能なリアリティをともなって描かれており、安いホラー専属女優なんかが出てるのとは格が違うさすがの出来栄え。歴代のバートリ・エルジェーベト映画で、この“恋に狂った鬼女の切なさ”を出せているのはデルピーだけかも。それにグロも満載で、ご存知でしょうか「鉄の処女」という有名な拷問器具があるんですが、それの使用シーンもバッチリ出てきて見所の一つになってます。その上、史実にも一番これが忠実と、バートリ・エルジェーベト映画で最初まず1本どれ見ようかというのならこれをお勧めしときます。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 次いってみよ。第4話はルクレツィア・ボルジアのお話ですが、父アレクサンデルⅥ世、兄チェーザレ・ボルジアとの近親相姦3Pが延々と描かれます。ボロフチック監督はボルジア家についてや歴史的背景についてなんかは一切説明しようとせずに、ひたすら3P描写に徹してますんで、ワタクシとしてはちょっとそこらへんを補足説明することにいたしましょう。 時は15世紀ルネサンス期。ローマ教皇アレクサンデルⅥ世というとんでもない生臭坊主がおりました。イタリアという国は天下統一がなされず、後々まで小邦分立状態が続いたのですが、その群雄割拠のイタリアでは、ローマ教皇は「教皇国」という国家の元首でもあったのです。つまり、全カトリック世界の宗教上のトップであると同時にイタリアの一戦国大名でもあるという二重の立場だった。陰謀と暗殺を駆使する“イタリア版まむしの道三”か?将又、聖俗を自在に往き来し暗躍する“イタリアの後白河法皇”か?そんな感じの、とっても生臭〜い人です。 で、その教皇アレクサンデルⅥ世は、教皇国の勢力拡大、ゆくゆくはイタリア天下統一という野心を抱き、自分の子供たちをその目的のための駒として使いました。 まずはコネでカトリックの重職に就けた息子のチェーザレ・ボルジア。18歳の若さで枢機卿団に列せられ、24にして還俗してからは教皇軍の司令官として兵馬の権を握って能く軍を率い、あわせて、政治家としては権謀術数の限りを尽くしイタリア天下統一を推し進め、それを果たせないままわずか31で戦場に果てた漢。さしずめ“イタリアの織田信長”といったところですな。駒に使われたというよりも親父の権威をむしろ自分の野望のために利用したと言っていい、親父を上回るクセ者です。なお、余談ながら、同時代人の外交官マキャヴェリはチェーザレの敵国人としてチェーザレと直接外交交渉を繰り広げましたが、その政治的したたかさを高く評価し、著書『君主論』の中で絶賛。「マキャヴェリズム」とはイコール「チェーザレのような生き様」のことであり、チェーザレ・ボルジアは、人間の一典型、ステレオタイプとして永遠の存在となったのです。 そして、娘のルクレツィア・ボルジア。絶世の美女で、父と兄によって政略結婚の駒として使われ3度も嫁がされてます。まさに“イタリア版お市の方”。最初の夫はミラノの御曹司でした。映画の中で、黒い貴族風の衣装をまとっている、へなちょこ顔の男が出てきます。クッキーを勧められ毒殺をビビりまくって食べないというコントを披露する男です。まぁ毒殺はボルジア家のお家芸なのでビビるのも無理はないんですけど、あの男がその御曹司。で、父まむしの道三と兄の信長が、その御曹司の利用価値が低くなってルクレツィアを別の有力諸侯に嫁がせようと判断した時、強引に別れさせようとします。御曹司を暗殺しようとしたとも言われてる。 で、この時です。別れさせられそうになった御曹司が、「妻ルクレツィアは実の父・兄と近親相姦関係にある!」と爆弾発言をして逆襲に打って出た。ヨーロッパでは、誰かを貶めて政治的に失脚させようとする時「あいつは近親相姦してる!」と究極の誹謗中傷をするというゲスい伝統があるんです(はるか後の世にかのマリー・アントワネットも、逮捕された後「息子の王太子と近親相姦してた!」と革命裁判で濡れ衣を着せられそうになってます)。 これに対し「御曹司はインポだからこの結婚は無効だ」とボルジア家の方でも反撃に出て、近親相姦疑惑vsインポ疑惑という、これぞまさしくゲスの極みな論戦が巻き起こり、結局、最終的には勝負はボルジア家の勝ち。しぶしぶ「はい、私はインポでございます」と公式に認めさせられて御曹司が引っこむ形になりました。 この時ですね、映画で描かれているのは。発情した種馬の絵を父と兄妹でイヤらしくニヤニヤ眺めながら、娘婿をからかう、というくだりが出てきますが、そういう経緯があったのです。 御曹司と正式に別れる前、ルクレツィアは、パパの部下で自分とパパとの連絡係を務めてた美男とSEXしてデキちゃった、との風説が出回ります。お相手の美男は哀れ兄貴チェーザレに叩き殺されちゃう。チェーザレからしてみれば「絶世の美女の妹ルクレツィアなら政略結婚の駒として使い道がいくらもあるのに、それを連絡係風情が手出して孕ませて使い物にならなくしちゃいやがってコノ!」ということで、全身政治家としては激怒するのも無理はない。しかしこの時も「チェーザレが妹萌えで、だから嫉妬に狂って美男を叩き殺しんたんだ」というデマが飛びます。 なお、映画の中でチェーザレは赤い服をまとっていますが、これは「緋の衣」といって枢機卿のユニフォームですんで、この劇中の時点で“イタリアの信長”ことチェーザレはまだ還俗して軍人になってはおらず、枢機卿としてバチカンにあったということですな。写真の奥、枢機卿の「緋の衣」を着ているのがチェーザレです。一番右の「三重冠」というやつをかぶっているのが教皇、つまり“パパ”です。 とにかくですねぇ、ルクレツィアが父親が誰かよくわからない子供を出産した、というデマが存在しますので、それがこのエピソードの終わりの方では描かれているんですわ。 といったようなことでして、彼らの生前から噂されていた下世話な噂を、ボロフチック監督はこの第4話で映像化してみせたわけです。登場人物たちが、そういう歴史上の実在の人物なんだ、“イタリアの信長”、“イタリアのお市”、さらに“イタリアの道三”みたいな連中なんだ、ということは、踏まえた上でご覧いただいた方がいいでしょう。 あと、このエピソードでは時おり教皇庁の腐敗を叫ぶ狂信者みたいな男が出てきますが、これはサヴォナローラというドミニコ会の修道士。メディチ家が栄華を極めたルネサンス芸術の都フィレンツェで、メディチ家に取って替わって実権を握り、神権政治を実施。「虚栄の焼却」なぞと称してルネサンス美術を燃やしたり焚書したりした、まぁ、ISみたいな男です。こいつが燃やしてなかったら今日に伝わるルネサンスの人類的遺産はもっと多かったはず。ボロフチック監督、こういう手合いが生理的に大っ嫌いなんでしょうなぁ。ボルジア家の3Pは批判的に描かないくせに、この男のことは一片の同情もなく描き捨てている。まぁ、近親相姦のタブーを犯すよりも、芸術を焼き滅ぼす方が、後世への罪ははるかに重い、ということなんでしょう。 「本を焼く者はやがて人間を焼く」と言ったのはドイツのユダヤ人ロマン主義詩人ハイネで、それはナチスの所業を予言しましたが、サヴォナローラさんは他人を焼き殺す前に自分が焼かれちゃった。“イタリア版まむしの道三”教皇アレクサンデルⅥ世によって教会を破門されて、最期は自分が火刑台の灰になるという末路をたどったのです。 もし将来、「ボロフチック監督の映画は猥褻で不道徳だからフィルムを焼け!」なんて言い出す輩が現れた時には要注意、ってことですな。■ "CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films