COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2017.03.20

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年4月】たらちゃん

今やハリウッド1のセクシーガイの名をほしいままにしているチャニング・テイタムと、親しみやすい風貌と確かな演技力で話題のジョナ・ヒルという、第一線を走るスターコンビを主演に、往年の人気テレビシリーズを映画化した本作。公開されるや否や全米1位の興行成績を記録、今や映画ファンの間でも「絶対に笑える1本」と名前が挙がることも多い作品です。 頭はいいが全てにおいてドン臭いシュミット(ジョナ・ヒル)と、ルックスと運動神経は抜群だが筋金入りのおバカのジェンコ(チャニング・テイタム)は、高校以来の親友同士。互いに助け合い、何とか二人とも警官になるという夢を叶えた。しかし待っていた現実は憧れていたようなクールな日々ではなく、地味な捜査ばかりを任されてばかり。ついつい調子に乗って派手なことをやってみるものの逆効果で大失敗の連続。そんなある日、二人のあまりのおバカさを見かねた上司が、「21ジャンプストリート」という部署に左遷する。学校で子供たちを取り巻く麻薬犯罪を阻止するべく、潜入捜査を命じられた2人は、数年ぶりに「高校生」として生活することに…。 とにかく、本作の魅力はどこまでも突き抜けた「学生テンション」。限界を突破するまで飲んだり、法律を破るスレスレ(すでにアウト?)まで暴れたり、見境なくやりたい放題しまくる2人の様子には抱腹絶倒です。現役高校生に交じって、何とか溶け込もうとするものの、とにかくやることなすこと全てが悪い方向へ行き、トラブルしか招きません。他の作品ではシリアスな演技を見せている人気者2人が、ここぞとばかりに嬉々としておバカコンビを演じているのを見たら、もはや清々しくなってしまいます。名シーンは数多くあれど、特に誤って服用してしまったクスリでラリっているのを、必死に隠そうとするシーンは映画史に残る「ベストくだらない」シーン。幻覚の中で、虹や雲の上でキャッキャと飛び跳ねる、文字通り『お花畑状態』の2人は必見です! 脇を固めるキャストもとっても豪華!今やオスカー女優となった『ルーム』のブリー・ラーソンや、ジェームズ・フランコの弟としても知られる若手実力派デイヴ・フランコも最高ですが、特筆すべきはラッパーから俳優に転身したアイス・キューブ!ジェンコとシュミットの鬼上司を演じています。常に眉間にしわを寄せながら終始キレつづけ、2人をFワードで罵りながらムチャぶりを与える様子は、きっと爆笑間違いなし。本作で名個性派俳優として再ブレイク、新作『Fist Fight』も現在大ヒット中の注目株です。 疲れたときほど、思い切りバカバカしいものを見て笑いたいですよね。そんなとき、ハリウッド製コメディはアメリカンジョークや政治風刺などがどうしても日本人には難しくて、選ぶのが難しいですが…。本作はだれが見ても楽しめる、超絶分かりやすいおバカっぷり!安心してご覧いただけます!もう戻れない学生時代のあの頃、やり直しをきかせようと、捜査に遊びに全力で熱くなる2人の姿を見たら、きっとうらやましくなるはず。皆さんもハチャメチャしていたあの学生時代を思い出して、全てを忘れてハッチャけてみてくださいね。続編も、本作よりさらにレベルアップしていますので要チェック!■ 21 JUMP STREET © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2017.03.18

『ラ・ラ・ランド』に繫がるビビッドな色彩と、伝説のセレブカップル、ドヌーブ&マストロヤンニの不変の愛が宿る〜『モン・パリ』〜03月02日(木)深夜ほか

デイミアン・チャゼルがアカデミー賞史上最年少の32歳で監督賞を受賞し、ここ日本でもブレイクスルーの兆しを見せている『ラ・ラ・ランド』のおかげで、にわかに脚光を浴びているジャック・ドゥミである。ご存知の通り、監督のデイミアン・チャゼルが『ラ・ラ・ランド』に忍ばせたオマージュの中で顕著なのが、ドゥミの代表作『シェルブールの雨傘』(64)や『ロシュフォールの恋人たち』(67)を模したジャジーなメロディと、カラーリング=配色。意図的に配置された原色のイエローやレッド、ピンクやグリーンの衣装やインテリアが、物語の楽しさとも相まって、いかに観客の気持ちを和ませるかを、映画史上、最も熟知していたフィルムメーカーの一人がドゥミだった。 決して巨匠の範疇ではなかったが、その59年の生涯でドゥミは映画監督として幾つかのイノベーションを試みている。1つは、長編デビュー作『ローラ』(61)から『シェルブール』『ロシュフォール』ヘと繫がるラブロマンス路線。イノセントなヒロインの運命を、盟友、ミシェル・ルグランの音楽に乗せて描いたミュージカルという表現ツールは、『シェルブール』から『ロシュフォール』を経て『ロバと王女』(70)へと引き継がれる。そして、またもカトリーヌ・ドヌーブを主役にカラーリングを意識し、当時フランスでは"エディット・ピアフの再来"と騒がれたミレーユ・マチューと彼女の歌声をフィーチャーし、さらに、"男の妊娠"という斬新なデーマに切り込んだのが『モン・パリ』(73)だ。 まず、この映画のカラーリングは過去のどの作品より攻めている。モンマルトルで美容院を経営するヒロイン、イレーヌに扮した当時30歳のドヌーブが、いきなりグリーンのパフスリーブのニットにハートマーク入りTシャツ、そして、デニムのつなぎで登場したかと思えば、場面が変わると、次はブルーのフェイクファージャケット、さらに毛足の長いピンクやパープルのニットコートと立て続けに着替え、その都度、ドヌーブのブロンドヘアにはニットと同じ色のヘアピンが止められているという念の入れようだ。ドヌーブ自身も映画全体に溢れるカラフルな色に触発されたのか、ノーブラの上に薄いサーモンピンクのニットセーターを着て現れる。ニットの下で揺れる豊満な乳房をアピールしつつ! さて、マルチェロ・マストロヤンニ演じるイレーヌのパートナー、マルコはイタリアからやって来たバツイチの自動車学校経営者。最近、あまり体調が芳しくない彼は、イレーヌを伴い訪れた病院で、何と妊娠4ヶ月だと告げられてパニックになる。医者はホルモン異常と加工食品の摂取が原因だと言うが、そんなのあり得るだろうか?やがて、イレーヌとマルコは"人類が月に降り立って以来の出来事"(←原題)とメディアに持てはやされ、マルコは男性用マタニティウェアのモデルとして売れっ子に。このあたり、ファッショニスタとしてはドヌーブより数段上のマストロヤンニが、お腹の部分が突き出たマタニティデニムや、ベルボトムのコーデュロイを小粋に着こなしてイタリア仕込みのセンスを披露。カールしたヘアとチョビ髭が人類初の"妊夫"になってしまった男の居場所のなさを現して、味わい深いことと言ったらない。 脚本を兼任するドゥミは、男の妊娠を受けて雄叫びを上げる女性たちの台詞に、折しも1970年代初頭に世界中で巻き起こった女性解放運動=ウーマンリブの風潮を盛り込んでいる。女たちは、「これで不妊のプレッシャーから解放されるわ!」とか、「自由に中絶できるじゃない!?」とか意気盛んだが、この問題は40年以上が経過した今も議論の的だし、さらに、劇中ではジェンダー(性別に基づいて社会的に要求される役割)についてさりげなく言及するシーンもある。妊娠したマルコに憧れる美青年が、「僕も性転換したい」と言い放つのだ。当時、ドゥミがどこまで真剣に考えていたかは不明だが、ジェンターという概念をいち早く受け容れていたことは確かで、ここにも彼のイノベーターぶりを感じる。マルコの妊娠そのものより、それを叩き台に性的定義への問いかけを、フランスのエスプリをたっぷり注入したラブコメディというフォーマットに落とし込むとは!? バックステージでは真逆のことが起きていた。正確な時期は定かではないが、製作当時、または直前にドヌーブはマストロヤンニの子供を出産したばかりだったのだ。そう、それから遡ること2年前、『哀しみが終わるとき』(71)で愛児を亡くした夫婦を演じたのが縁で恋に落ち、直後『ひきしお』(71)で孤島に残された男女に扮した2人にとって、『モン・パリ』は3度目の共演作。3度目ともなればツーカーなのは当然だが、ところどころよく見ると、2人の間で交わされるボディタッチが過剰に感じる場面もなくはない。モンマルトルのアパートのキッチンで、マルチェロの手が席を立とうとするカトリーヌのお尻にそっと添えられたり、シャンプー台に上向きに座った彼の手が、自然に彼女の後ろに回ってハグしたり、等々。これら、まるで、ドゥミの演出を無視して私生活での距離感が自然に画面に現れたかのような瞬間を、是非見逃さないで欲しい。 当時、未婚のまま公私共に堂々と行動を共にするセレブカップルとしての2人の認知度は、今で言えば正式に結婚する前のブランジェリーナ以上。映画雑誌ではほぼ毎号、コートダジュールやパリのクラブで頻繁にデートを重ねるプライベートショットがグラビアを飾ったものだ。しかし、この恋はやがて終わりを告げる。評伝"運命のままにーわが愛しのマストロヤンニ"(日之出出版)に因ると、2人が『哀しみの終わるとき』のロケで出会ったのは、マストロヤンニが『恋人たちの場所』(69)の共演者、フェイ・ダナウェイと、ドヌーブが『暗くなるまでこの恋を』(69)の監督であるフランソワ・トリュフォーと、各々別れた直後だったという。そうして、自然に惹かれ合い、交際を始めたものの、約3年が経過したある日のこと、突然、ドヌーブの方から一方的に別れが告げられる。予期せぬ言葉に狼狽えるマストロヤンニに対して、「もう刺激がないの」と言い放ったというドヌーブの冷酷なほどの正直さもさることながら、一方で、愛する女への未練を率直に口にするマストロヤンニの、ドヌーブ以上に自分の感情に忠実でいられた男としての器の大きさを感じるエピソードではないか。 しかし、晩年、癌を患ったマストロヤンニが暮らすパリの自宅を幾度となく訪れ、最期を看取ったのは、誰あろうドヌーブと、彼女がマストロヤンニとの間に設けた愛娘で、後に女優デビューするキアラ・マトスロヤンニだった。その後、ドヌーブはマストロヤンニについて、「マルチェロと関わった人間は、誰1人として彼のことを忘れることはできない」とコメント。そう聞くと、改めてスターの世界の移ろいやすさと、それでも変わらず相手を認め、尊ぶ気持ちの強さを感じないわけにはいかない。『モン・パリ』が描くホラ話とも言える大胆かつコミカルな物語の裏側に、そんな生々しく温かいドラマが隠されていることを含んだ上で見ると、また違う味わいがあるのではないだろうか。■ L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUIS QUE L'HOMME A MARCHE SUR LA LUNE

-

COLUMN/コラム2017.03.15

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年4月】うず潮

ブリジット・バルドー(BB)、マリリン・モンロー(MM)と並ぶセックスシンボル、クラウディア・カルディナーレ(CC)の主演で描く、年上美女と青年の美しくも切ない愛の物語。 兄の捨てた美女を弟が追い返すシーンから物語が動き出します。「兄貴ひどい!こんな美女を見捨てるなんて!」と思わず叫びたくなりますが、弟君であるジャック・ペランは彼女を見た瞬間、恋に落ちてしまいます。そして、二人の距離は近づいていき…背伸びをした年下男子と遊びからマジになってしまった年上美女の行方はいかに!男女共にそれぞれの視点で楽しめる作品です。 また、劇中で流れる楽曲にも注目で.す。当時のヒット曲『月影のナポリ』 をケンカのシーンで流したり、CCが踊るシーンでは、劇中にあるジュークボックスから映画の主題歌『鞄を持った女』をさりげなく流したりと、素敵な音楽がちリばめられていて、CCの魅力をより引き立てています。イタリア映画界の宝石クラウディア・カルディナーレ(CC)のキュートでコケティッシュな魅力が満載な1本。この機会を逃すと、今度はいつ見られるかわかりませんので是非! @TITANUS 1960

-

COLUMN/コラム2017.03.09

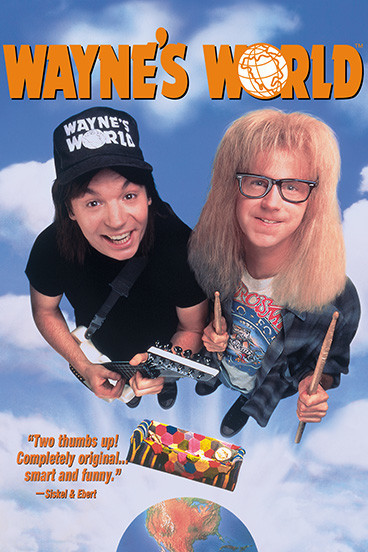

ウェインズ・ワールド

俳優のアレック・ボールドウィンが怪演するトランプ大統領や、ケイト・マッキノンとレスリー・ジョーンズのリメイク版『ゴーストバスターズ』への出演といった話題も手伝って、話題騒然のアメリカの老舗お笑い番組『サタデー・ナイト・ライブ(SNL)』。視聴率は過去22年間で最も高かったという。ということは、22年前の『SNL』はトンデモない人気番組だったということになるわけだけど、当時のレギュラー出演者を見たならその人気に納得できるかもしれない。 何しろアダム・サンドラー、クリス・ファーレイ、デヴィッド・スペード、ジャニーン・ガラファロ、モリー・シャノン、ティム・メドウズ、クリス・エリオットといった錚々たるメンツが毎週土曜の夜に生放送で新作スケッチを披露していたのだから。そんな中で堂々エースの座に君臨していたのがマイク・マイヤーズである。 63年にカナダで生まれた彼は十歳のときテレビCMに出演。その時母親役を演じたギルダ・ラトナーが『SNL』の立ち上げメンバーになったのを観たことで、将来SNLのレギュラーになることを決意したという『SNL』の申し子のような男だ。コメディ劇団セカンド・シティで活躍した後、89年にSNL入り。西ドイツ人のテレビ司会者ディーターといったキャラに扮して人気を博したが、何と言っても代表作はダナ・カーヴィ(55年生まれで、86年からSNL入りしていた)と演じたスケッチ「ウェインズ・ワールド」だろう。 セカンド・シティ時代からマイヤーズの持ちネタだったこのスケッチで彼とカーヴィが演じたのは、ケーブルテレビの回線を使って自宅から自分の番組をオンエアしているという設定のニート、ウェインとガース。このふたりが繰り出す<今>の空気に満ちたギャグの数々は、89年に披露されると同時に『SNL』を大人向けの退屈な番組と思っていたティーンの熱狂的な支持を獲得。『SNL』の人気回復の起爆剤になった。そして『SNL』のドン、ローン・マイケルズは「「ウェインズ・ワールド」をもっと長い間見ていたい!」との声に応えて映画化を決断。92年と93年に2本の映画として公開され大ヒットを記録したのだった。 そんな『ウェインズ・ワールド』、いま観ても十分フレッシュなのだけど、時代の空気を反映しすぎたために、今ではどこが面白いのか分からないところもチラホラある。そんなわけで、今回は『ウェインズ・ワールド』&『ウェインズ・ワールド2』を楽しむためのキーワードを書き出してみたい。 公共放送電波が届かない地域が多い広大な国アメリカでは早くからケーブルテレビが主流だった。おびただしいチャンネルの中には地域のお知らせを放映する公共チャンネルがあり、中には市民に時間貸しするチャンネルも存在していた。ウェインとガースはイリノイ州第二の都市オーロラの公共チャンネルが提供する、このサービスを利用して自分の番組をオンエアしているという設定だ。今で言うならポッドキャスト(但し地域限定の)みたいなものである。 「エクセレント!」ウェインとガースが会話の中で連発する「最高!」を意味する褒め言葉。当時のアメリカで流行語になった。ほかに二人が用いるスラングには「ベイブ(可愛い女の子)」「・・・NOT(さんざん喋ったあとに「・・・じゃない」と否定する」、「シュイーン!(これは映画を観れば分かる)」などがある。 ヘヴィメタルウェインとガースが好きな・・・というか、グランジ革命勃発以前(ニルヴァーナがメジャーデビューするのは91年のこと)の白人の若者がこぞって愛していた音楽。特にふたりが尊敬しているのはアリス・クーパーとエアロスミス。2組はそれぞれ『1』と『2』に本人役で登場する。ガースが劇中で着ているロックTシャツにも注目を! ペネロープ・スフィーリス『1』の監督。本作に起用された理由はロック・ドキュメンタリー『ザ・デクラインⅡ ザ・メタルイヤーズ』(88年)におけるコミカルな演出が評価されてのもの。但しマイヤーズとはウマが合わず『2』には参加せず。代わりにクリス・ファーレイとデヴィッド・スペード主演の『プロブレムでぶ/何でそうなるの?!』(96年)を監督している。 ロブ・ロウ『1』の悪役ベンジャミンを演じるイケメン俳優。80年代初頭に売り出された<ブラッドパック>の中ではマット・ディロンに次ぐ人気を誇り、『アウトサイダー』(83年)や『セント・エルモス・ファイアー』(85年)といった作品に出演。しかし89年に未成年の少女とのセックス・ビデオが流出してスターの座から転げ落ちてしまった。本作でコメディ・センスが認められて以降はテレビ中心にそれなりに安定したキャリアを築いている。 ヨゴレ系女優『1』でウェインのサイコな元カノ、ステイシーを演じたのはララ・フリン・ボイル。『ツイン・ピークス』でブレイクした若手スターだが、共演者だったカイル・マクラクランやジャック・ニコルソンとの恋愛で世間を騒がせていたトラブルメイカーでもあった。ステイシーの役はそんなパブリック・イメージを反映したものなのだ。『2』でそのポジションを担っているのが、スウェーデン娘ビョーゲンを演じたドリュー・バリモア。『E.T.』の天才子役だった彼女だがアルコールやドラッグに溺れてしまい、この当時は『ボディヒート』や『ガンクレイジー』といったB級作品にしか出演できない状態だった。彼女の復活は『スクリーム』や『ウェディング・シンガー』に出演する90年代半ばまで待たなければいけない。 『スパイ大作戦』ウェインとガースが作戦を遂行する際に必ずといっていいほど流れる曲は、66年から73年まで放映されていたテレビ番組『スパイ大作戦』のテーマ曲(作曲:ラロ・シフリン)。のちに『オースティン・パワーズ』を作ることになるマイク・マイヤーズがいかにスパイ物好きかがよく分かる。ちなみにトム・クルーズが『ミッション:インポッシブル』として映画化リメイクするのは96年のことだ。 『ラバーン&シャーリー』『1』でミルウォーキーに行ったウェインとガースが、ビール工場を見学するシーンは、ミルウォーキーを舞台にした人気コメディ番組『ラバーン&シャーリー』(76~83年)のタイトルバックのパロディ。クリエイターは昨年亡くなったゲイリー・マーシャル。主演したペニー・マーシャル(ゲイリーの妹)とシンディ・ウィリアムズはやはり同作にオマージュを捧げた『サム&キャット』(13〜14年)の1エピソードに揃って出演したりしている。 ロバート・パトリック『1』でウェインの車が警官に止められるシーンは、前年にメガヒットしたばかりの『ターミネイター2』のパロディ。しかも警官役を演じているのはそこで悪役T-1000役だったロバート・パトリック! そりゃウェインがビビるわけである。 「俺はお前のパペットじゃない!」喧嘩のシーンで、ガースがウェインに向けて放つ言葉。自分より8歳も年下のマイヤーズのビジョンに従って演技していたのだから、実際のカーヴィもそう言いたくなったことが何度もあったのではないだろうか。事実、『2』以降は『SNL』特番を除けばマイヤーズとカーヴィの共演作は存在しない。 クリス・ファーレイ『1』と『2』に異なる役ながら、連続出演しているハイテンションなデブは、90年から95年まで『SNL』にレギュラー出演していたクリス・ファーレイ。ローン・マイケルズはマイヤーズの次に彼の才能を買っており、番組卒業後にはマイケルズのプロデュースのもと、親友でもあったデヴィッド・スペードと組んで『クリス・ファーレイはトミー・ボーイ』(95)『プロブレムでぶ/何でそうなるの』(96)に主演した。日本人に育てられた忍者が、米国で活躍する『ビバリーヒルズ・ニンジャ』(97)では元アメフト部の運動神経を活かしたアクションを披露し、ボックスオフィスのナンバーワンを獲得。しかし97年、彼は自宅で死亡している姿で発見される。原因はコカインとモルヒネのオーバードーズ。死因もそうなら享年まで『SNL』の大先輩ジョン・ベルーシと同じ33歳だった。このため、彼が演じるはずだった『シュレック』の主人公の声はマイヤーズが担当することになったのだった。 ロック・オタク『2』にキモいロック・オタク役で登場するのは当時『SNL』のライター兼出演者だったロバート・スミゲルとボブ・オデンカーク。スミゲルは現在アダム・サンドラーの映画やコナン・オブライエン(彼も『SNL』のライターだった)の番組で活躍。オデンカークは『ブレイキング・バッド』(08〜13年)の弁護士ソウル・グッドマン役が評判を呼び、現在はスピンオフ作『ベター・コール・ソウル』で堂々主演を務めている。 ヴィレッジ・ピープル『2』で盗聴がバレて逃げ込んだウェインとガース一行が逃げ込んだ先は何とゲイ・クラブ。道路工事人、警官、バイカー、軍人の変装をしていたため、全員ゲイのディスコ・グループ、ヴィレッジ・ピープルのコスプレと間違えられて大ヒット曲「YMCA」を歌うことを強制されてしまう。「実際のヴィレッジ・ピープルで最もキャラが立っていたのはネイティブ・アメリカン・コスプレの人だったのに、いないのが残念だなあ」と思っていると、予想外の展開でそいつも現れる! ウェインストック『2』で故ジム・モリソンのお告げを受けたウェインが、地元オーロラで開こうとするロック・フェスは、1969年にニューヨーク州郊外で開催されたウッドストック・フェスティバルのパロディだ。奇しくも映画公開の翌年の94年には「ウッドストック94」が開催され、『2』と同様にエアロスミスが出演している。 『テルマ&ルイーズ』ウェインとガースが車ごと崖から転落するシーンは、リドリー・スコット監督による91年作『テルマ&ルイーズ』のパロディ。主演はスーザン・サランドンとジーナ・デイヴィス。ブラッド・ピットの出世作としても知られている クリストファー・ウォーケンとキム・ベイシンガー予算が増えたのか、『2』ではクリストファー・ウォーケンとキム・ベイシンガーという豪華なメンツが脇を固めている。今でこそコメディへの出演が多いウォーケンだけど、この時代はまだ『バットマン リターンズ』(92年)や『トゥルー・ロマンス』(93年)に出演していた頃。それだけにマイヤーズ&カーヴィとの絡みにはインパクトがあった。一方のベイシンガーも『ナインハーフ』(86年)から『L.A.コンフィデンシャル』(97年)に至る黄金期の真っ只中。自分のセクシーさをここまで相対化した演技の破壊力にはハンパないものがあった。 『ウェインズ・ワールド』と『ウェインズ・ワールド2』で、<今>を反映した笑いを極めてしまったマイク・マイヤーズは、<この先>にはもう何も無いことを痛感したはずだ。 『SNL』卒業後、映画に専念することになった彼はだから、いつまで経っても古くならないコメディを作ることに決めた。どうすれば古くならないのかって? それは既に古くなっている<過去>を題材にすることだ。 こうしてマイヤーズはあの『オースティン・パワーズ』(97)に乗り出していくのだけど、それはまたの機会に語ることにしたい。 & Copyright © 2017 by Paramount Pictures. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2017.03.08

サブジャンルの驚異的な再構成者、アダム・ウィンガード&サイモン・バレット〜『ザ・ゲスト』〜03月17日(金)深夜ほか

長男カレブを兵役で亡くし、喪失に耐えながら暮らしているピーターソン一家のもとに、ある日ゲスト=訪問者が訪れてくる。その男の名はデヴィッド(ダン・スティーブンス)。彼はアフガニスタンでカレブと一緒に戦ったと戦友だと主張し、一家に哀悼の意を捧げる。そしてスティーブンは母親の悲しみに寄り添い、父親と酒を酌み交わし、あまつさえ学校でいじめに遭っている息子のボディガードを請け負うなど、彼らのために誠心誠意ふるまうのだった。しかし長女アンナ(マイカ・モンロー)が、目的の分からないデヴィッドの善人じみた行為に疑問を抱き、軍に連絡して詳細を確認しようとするのだが……。 米国内の問題として横たわる戦場帰還兵を物語のフックとし、得体の知れない人物が平穏な家庭に介入してくる違和感を、独自の語り口と凄惨なバイオレンス描写、そして絶妙な配合のユーモアを交えて構成していく本作『ザ・ゲスト』。監督であるアダム・ウィンガードと脚本家のサイモン・バレットは、大意ではあるが本作の出自を以下のように語っている。 「前作『サプライズ』の成功によって、創造的な自由が与えられたんだ。そこで僕たちは、子どもの頃に影響された、1980年代のアクション映画やホラー映画と同じエッセンスを持つ作品を手がけてはどうだろうか、と考えたんだよ」(『ザ・ゲスト』日本版Blu-ray特典インタビューより) 1982年生まれのアダム、1978年生まれのサイモンにとって、多感期に遭遇した80年代のホラー&アクションは、自身にとって創造のベースとなっているようだ。同インタビューでは直接のリファレンスとなった具体的なタイトルを挙げていないが、『ザ・ゲスト』に通底するそのテイストは、同じ時代を生きた映画ファンなら多くの者がピンとくるに違いない。シルベスター・スタローン演じるベトナム戦争帰還兵が排他的な扱いを受け、その怒りを戦士としての破壊衝動にエスカレートさせていく『ランボー』(82)や、殺人ヒッチハイカーを拾ってしまった青年が、命がけの対決へと巻き込まれていく『ヒッチャー』(86)と同種のものを共有している。かろうじてサイモンはテリー・オクィン主演の『W(ダブル) ステップファーザー』(87)を『ザ・ゲスト』の構成要素として名指ししているが、本作もまた殺人鬼の裏顔を持つ継父が平和な家庭へと侵入してくる、80年代ホラーを象徴する映画だ。 こうした80年代ホラーやアクションが持つ空気感というのは、独特であるがゆえに後の映画などに継承、または反映されにくい。特にビデオの台頭によって、ストレートなプロットと粗製乱造ゆえの安普請さをもってそれとなす、インディ系レーベル独自のビデオスルー映画が量産された時期と重なることから、これらと絡まったより特殊な性質を包含している。 しかしアダムとサイモンは、この混沌としたテーマと真摯に向き合い、見事に80年代ホラー、アクション映画に対する憧憬を自作へと昇華させている。さらにはこうした既存のサブジャンルにひと味加えることで、単なる時代へのオマージュではなく、独創的な恐怖を生み出すことに成功しているのだ。 ■『ザ・ゲスト』の基幹をなすもの もっとも、こうしたアダムとサイモンのアプローチは今日的に始まったものではない。監督&脚本のデュオとしてキャリアを重ねる二人だが、その傾向は5年前の『サプライズ』(11)の頃から顕著だ。 本作も1970年代を席巻した「ホーム・インベーション」(家宅侵略もの)の文脈に沿いつつ、『ザ・ゲスト』と同様にひねりを加えて独自の世界を構築している。ここで詳述しておくと、ホーム・インベーションは女子学生寮に忍び込んだ連続殺人犯の凶行を描いた『暗闇にベルが鳴る』(74)を筆頭に、留守を預かるベビーシッターが姿なきサイコキラーの通話におびえる『夕暮れにベルが鳴る』(79)など、いわゆる『エクソシスト』(73)や『悪魔のいけにえ』(74)といったマスターピースが生まれた時代と共に生成されてきた、ホラー映画のサブジャンルのことだ。 しかしこのホーム・インベーションは『死霊のはらわた』(81)を起点とするスプラッタ(スラッシュ=血まみれ)の登場や、『リング』(98)を嚆矢とするジャパン・ホラーの世界的な台頭など、恐怖の手触りの変化にともない、その勢いは先細りしていった。特に致命傷を与えたのは『スクリーム』(96)の存在で、ホラー映画の定型的な演出をメタに笑い飛ばす本作はホーム・インベーションもその俎上に乗せて解体し、同ジャンルが持つ恐怖の機能を失わせたのである(冒頭のドリュー・バリモアのエピソードがまさにそれだ)。 しかし世紀をまたぎ、フランスでは実話を元にした戦慄のホーム・インベーション『THEM ゼム』(06)が生み出され、いっぽうスペインでは押し込み強盗に襲撃される一家の悲劇を描いた『スペイン一家監禁事件』(10)や、アメリカでもリブ・タイラーが謎の訪問者の襲撃を受け、その格闘ぶりが話題となった『ストレンジャーズ/戦慄の訪問者』(08)が製作されるなど、ホーム・インベーションは世界規模でその恐ろしさを取り戻していったのだ。 アダムとサイモンは、いまいちど胸筋を大きく律動させたこのサブジャンルを大胆に再構成することで、新たな感触を持つホーム・インベンション映画の生み出しに成功している。特にストーリーが進むにつれて展開が変調を放ち、思ってもない方向へと加速度的にエスカレートしていく意外さは『ザ・ゲスト』に継受されているといっていい(もっとも同作とて、謎の男が一家に忍び寄ってくるという点で充分ホーム・インベーションにカテゴライズされるのだが)。 『ザ・ゲスト』の基幹をなすものとして『サプライズ』の重要性にも言及せずにはおれないのだ。 ■ジャンルを超えた、名作そのものへの再構成アタック そんな『サプライズ』『ザ・ゲスト』を経てアダムとサイモンが向かった先は、サブジャンルというざっくりとした枠にとどまらず、歴史的に評価の定まった作品そのものを再構成するという大胆なアタックへと踏み込んでいく。それが彼らの最近作となる『ブレア・ウィッチ』(16)だ。 森にまつわる魔女の伝説を追い、森の中でこつ然と消えた映画学科の大学生たち。その行方不明から1年後に発見された撮影テープには、彼らが遭遇した恐怖の一部始終が刻まれていたーー。ホラー映画の革命作として名高い1999年の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、ファウンド・フッテージ(発見された未公開映像)のスタイルを借り、まるでドキュメンタリーに接しているかのような迫真性と、未公開映像の中に写り込む、正体の全く分からない怪奇現象の数々で観る者を翻弄した。 アダムとサイモンは、前作を違う角度からとらえた『ブレアウィッチ2』(00)をまたぎ、前作に直リンクする正統な続編を目指しているが、その中身は『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を再構成したリメイクといっていい。行方不明者の一人である姉ヘザーの行方を探し続けていた、大学生のジェームズ。ある日、彼は姉らしき人物の映った映像をYouTubeで見つける。意を決したジェームズは仲間たちと共にデジカムを携え、かのいまわしきブラック・ヒルの森へと足を踏み入れるーー。ドローンやGoProといった新規の映像メディアを駆使し、ヘザーの行方を追いながらも、事の真相に迫るために深く森へと分け入っていくジェームズたち。しかしカメラは姉が目にしたものよりも、さらに恐ろしい現象を多角的に映しだすことになる。 アダムとサイモンは、いささか風化ぎみなファウンド・フッテージ・ホラーの古典を現代的に展開させながら、『サプライズ』『ザ・ゲスト』で得た再構成の方法論をマッシュアップさせ、前作が持つ恐怖の本質をより生々しく追求しているのだ。 サブジャンルの驚異的な再構成者、アダム・ウィンガード&サイモン・バレット。『ザ・ゲスト』を機に、この異才を放つデュオに注目してもらえたら、あなたの映画体験はさらに豊かなものになるだろう。■ ©2013 Adam David Productions

-

COLUMN/コラム2017.03.07

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年4月】飯森盛良

まさかの本邦初公開作!冒頭、強盗のヤマを踏む主人公サム・ワーシントンとムショ仲間デヴィッド・ウェンハム(ことウェナム)。が、ウェンハム撃たれて早々死亡。どうしてこうなった!?を1時間半かけてさかのぼっていくオーストラリア映画。凝りに凝ったプロットは『レザボア・ドッグス』とか『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』とかお好きでしたら絶対お気に召すはず。そして主役を喰うウェンハムの珍演たるや!なんちゅうもんを演じてくれたんやなんちゅうもんを…これに比べたら『トレインスポッティング』で嘆きのマートルん家で寝グ×もらしたあのスパッドすらカスや!ウェンハムが豪映画賞を総ナメにしたというラリパッパのパープリン演技を見逃すなかれ! © 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.03.01

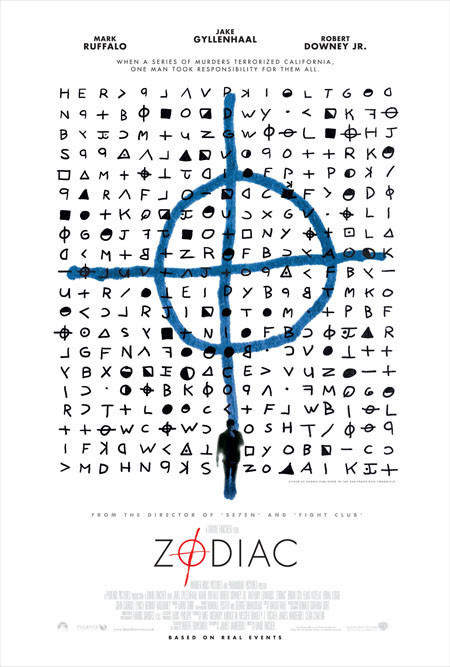

世間に不敵な挑戦状を叩きつけた連続殺人鬼の実話事件を映画化した、“アナザーサイド・オブ『ダーティハリー』”というべき秀作〜『ゾディアック』〜03月30日(木)ほか

■この暗号文を解いてみよ! 謎の連続殺人鬼〈ゾディアック〉、ここに登場 1960年代末、アメリカ西海岸のカリフォルニア州サンフランシスコ周辺を舞台に、残忍な手口による殺人や傷害事件が相次いで発生。やがて、当初は丸に十文字のマークを署名代わりに記し、後に〈ゾディアック〉と名乗ることになる正体不明の犯人が、3つの新聞社に、自らの犯行を認める声明書のみならず、アルファベットやギリシャ文字、天気記号や占星術の記号などを組み合わせた謎めいた暗号文も同時に送りつけてきて、これを解けば、俺の正体は判る、この暗号文を新聞に掲載しなければ、俺はまた人殺しをして暴れまくってやると脅し、自らの存在を世間に向けて挑戦的にアピールした。 彼の要求に応じて新聞の一面に掲載されたその暗号文は、ほどなくして「俺は人殺しが大好きだ。なぜなら、それはとても面白いからだ」云々と書かれてあったことが解読されるが、そこには「お前たちに俺の名前を教えてなんかやるものか」とも書かれていて、〈ゾディアック〉の正体は一向に明らかになることがないまま、以後も彼は、半ばゲームを楽しむかのように不敵な犯行や言動を繰り返して、警察や報道陣を翻弄。現代のメディア社会を揺るがす劇場型犯罪の愉快犯としてその悪名を轟かせ、やがて彼の名を騙った模倣犯まで登場して、世間をすっかり不安と恐怖、混沌の渦へと陥れた。 しかし、1971年以降、〈ゾディアック〉から送りつけられる挑戦状は間遠になって数も減り、1978年の手紙を最後にそれもふっつりと途切れて事態は沈静・収束化した。〈ゾディアック〉は総計37名にも及ぶ殺人を犯したと豪語したが、彼の手によるものと警察が断定した犯行は4件で、死者は5名。結局、一連の事件の真相も、連続殺人鬼の正体も、不明で未解決のまま、事件は迷宮入りとなって、〈ゾディアック〉は伝説的存在と化し、既に皆もよく御存知の通り、まだ事件の記憶もホットで生々しい頃から、あの『ダーティハリー』(1971 ドン・シーゲル)でクリント・イーストウッド演じるはみ出し者の刑事が対決する連続殺人鬼、〈さそり〉のモデルとなったのをはじめ、映像や音楽、文学など、多種多様なポップカルチャーの題材の源泉となり、あるいはまた、その後の現実社会で起きた多くの劇場型犯罪事件の雛型ともなって、今日まで広く知れ渡っている。 ■適材適所の監督起用となった、フィンチャーによる『ゾディアック』映画化 1969年、〈ゾディアック〉が最初の手紙と暗号文を送りつけた新聞社のひとつ、サンフランシスコ・クロニクル紙に、当時、見習いの諷刺漫画家として在籍していて、はからずも事件と運命的に遭遇し、以後も一連の騒ぎを間近で見聞して、最後まで事件の真相と真犯人を執念深く追い続けたロバート・グレイスミスがその顛末を綴った2冊のノンフィクションをもとに、この〈ゾディアック〉事件を映画化する本作の企画が立てられ、その監督として、真っ先に白羽の矢が立ったのが、ほかならぬデイヴィッド・フィンチャーだった。これは本作のプロデューサーたちからすれば、当然の人選だったと言えるだろう。 周知の通り、フィンチャーは先に、彼の出世作となった『セブン』(1995)で、猟奇的な連続殺人鬼を題材にしたサスペンス・スリラーを手がけている。そこでは、ブラッド・ピット演じる若手刑事が、ケヴィン・スペイシー扮する連続殺人鬼の挑発と煽動にまんまと乗せられて、抜き差しならぬ深みにはまり、最終的にはスペイシーが仕掛ける殺人ゲームの最後の総仕上げを行う、共犯者の役割を割り当てられていた。 あるいはまた、20世紀末に生み出され、その後21世紀初頭にはからずも現実のものとなる、〈9.11〉テロの光景をいち早く先取りする衝撃作となった『ファイト・クラブ』(1999)。ここでは、ブラッド・ピットが逆に、エドワード・ノートン扮する主人公の分身たる誘惑的な煽動者として登場し、彼との殴り合いを通して、ノートンもまた危険なゲームへとひたすら暴走・没入していく姿を、けれん味たっぷりの映像と音響を通してセンセーショナルに描き、フィンチャー監督自身、現代の映画界におけるトリックスター的な攪乱者として、頭角を現していた。その名もずばり『ゲーム』(1997)と題された作品もある通り、フィンチャーの映画世界においては、主人公たちが、ある種のゲームを介して、互いに対立・闘争し、あるいは惹かれ合って不思議な共犯関係を結ぶことが、常に物語を始動させる大きな役割を果たしていて、この『ゾディアック』は、フィンチャーにとっても、まさにうってつけの題材であったに違いない。 それに加えて、〈ゾディアック〉が現実に暴れ回っていた当時、まだ子供だったフィンチャーは、奇しくもサンフランシスコから北にわずか30kmほど離れた地域に住んでいて、スクールバスに乗って下校する際、ハイウェイ・パトロールの連中がしばらく警護でバスにつき添うのを自ら実際に体験し、〈ゾディアック〉と呼ばれる連続殺人鬼がスクールバスとそれに乗る児童たちを標的にした恐るべき犯行予告を行っていたことを、父親の口から聞かされたことがあったという(幸いにも現実にはそうした凶行事件は起きなかったが、映画『ダーティハリー』の中では、アンディ・ロビンソン扮する連続殺人鬼の〈さそり〉がスクールバス・ジャックの暴挙に打って出て、子供たちやそれをなす術もなく見守る市民らを、恐怖のどん底に叩きこむことになる)。 本作の監督依頼のオファーを受け入れたフィンチャーは、この〈ゾディアック〉事件を映画化するにあたって、実証主義的なアプローチによる徹底したリサーチを改めて行った上で、実際に起きた出来事を努めてリアルに再現するのに心血を注ぎ、従来、『セブン』や『ファイト・クラブ』などで披露してきた、これ見よがしの才気走った派手で過剰な作風とはうって変わり、きわめて抑制の効いた渋い演出を全篇にわたって披露して、映画作家としての成熟ぶりを窺わせる充実した作品に仕上がっている。 その一方で、『セブン』では、ケヴィン・スペイシー演じる連続殺人鬼が“七つの大罪”を犯した連中に天誅を下す様子は、直接的に画面には映さず、既に凶行がなされた後の酸鼻を極めた犯行現場という形で、彼の異常者ぶりが示されていたのに引き比べると、この『ゾディアック』では、正体不明の〈ゾディアック〉が、夜、人気のない暗がりに車を停めてデートを楽しもうとしていた1組の高校生のカップルや、あるいは、湖畔で昼間ピクニックを楽しんでいた大学生のアベックらを相手に、冷酷非情な犯行に及ぶ決定的瞬間を、迫真の臨場感できわめて即物的に描いているのが本作の特色となっていて、その何ともクールでドライな感触が、〈ゾディアック〉の得体の知れなさと薄気味悪さをいっそう際立たせている。 そしてまた、街の全景を捉えた冒頭のロングショットから、恐怖におびえる被害者の顔のアップ、さらには、きっとこれはデジタル合成処理をしたものだろうが、夜の街路を走り抜けるイエローキャブを真上からぴたりとフォローして滑らかに捉えたマジカルな俯瞰移動撮影まで、その都度、被写体と絶妙の距離感を保ちながら、スタイリッシュな画面をリズミカルに構成する、フィンチャーの卓越した映像センスと、ハリス・サヴィデスの見事な撮影手腕(『エレファント』(2003)、『ラストデイズ』(2005)など、ガス・ヴァン・サント監督とのコンビでも知られた名キャメラマンだが、2012年、惜しくも55歳でこの世を去った)も、素晴らしい。 映画の前半は、〈ゾディアック〉による犯行場面の描写を主体に話が進行していくが、彼が書いた手紙と暗号文が自分たちの働く新聞社に届いたのをきっかけに、ジェイク・ギレンホール扮する本作の原作者にして諷刺漫画家と、ロバート・ダウニーJr.扮する同僚の敏腕記者が、暗号解読と犯人の正体探しに熱中するようになって相棒を組む一方、マーク・ラファロとアンソニー・エドワーズが、事件を捜査する担当刑事に扮して、やはりコンビで劇中に登場。物語の焦点は、次第に2組のコンビへと重点をシフトしつつ、彼らがそれぞれ〈ゾディアック〉の正体を突き止めようと懸命に奔走する様子が、じっくりと描き出されることとなる。 フィンチャー監督は、本作を映画化するにあたって、やはり1970年代前半のほぼ同時代、ワシントン・ポスト紙の2人組の新聞記者が、とある軽犯罪事件の裏に秘められた意外な政治的陰謀を明るみにし、当時の合衆国大統領ニクソンをついに辞任に追い込んだ衝撃的な政治スキャンダル、〈ウォーターゲイト事件〉の顛末を映画化した『大統領の陰謀』(1976 アラン・J・パクラ)を、下敷きとして活用したことを自ら明かしている。ただ、『大統領の陰謀』の新聞記者コンビが、その粘り強い地道な取材活動の末に、事件の真相を暴くことに成功して社会的正義を最終的に勝ち取り、彼らにとっても、そしてそれを見守る観客にとっても、それなりのカタルシスを得られるのに対し、この〈ゾディアック〉事件は、先にも説明した通り、現実において、犯人の正体も居所も一向に掴めぬまま、歳月ばかりが空しく過ぎ去っていく。 ■『ダーティハリー』の裏版 !? 本来は『ゾディアック』が表看板だったはずなのに… この『ゾディアック』の物語のちょうど中間の折り返し点にあたる箇所で、劇中の登場人物たちが、この現実に起きた〈ゾディアック〉事件に想を得て作られた映画『ダーティハリー』を、皆で揃って劇場へ見に行くという印象的な一場面が登場する。いささか皮肉めいたこの場面において、マーク・ラファロ演じる刑事は、映画をあくまで絵空事や他人事として楽しんで鑑賞することが出来ずに途中退席してしまう。そして、ロビーでひとり煙草を吹かしているところへ、映画を見終わって外に出てきた同僚から、「あの(クリント・イーストウッド扮する)キャラハン刑事は、君がてこずっている事件を、ものの見事に解決してくれたじゃないか」と声をかけられたラファロは、「正当な法の手続きは、必要ないってわけか、ふん」とふてくされた態度を見せ、それを脇で見守っていたギレンホールが見るに見かねて、「きっとあなたが、彼(=〈ゾディアック〉)を捕まえますよ」とラファロに慰めの言葉をかけると、「でも、既にもう、こうして映画は出来上がっているじゃないか」と、あらためて彼は自嘲気味の捨て台詞を吐くことになるのだ。 映画『ゾディアック』のドラマは、ここから4年の歳月を一気に飛び越えた上で、なおもこの先しばらく続くことになるが、疲労と焦燥のみが蓄積されていくその煮詰まった事態についに耐えかねて、ギレンホール&ダウニーJr.、そしてラファロ&エドワーズという2組のコンビは、共に後者の相棒が別れを告げて去って行き、コンビを解消するはめとなる。さらに今度は、お互いに取り残された者同士でギレンホールとラファロが新たなコンビを組むものの、その2人の関係も次第に冷え込み、〈ゾディアック〉のおぼろげな影をひたすら追いかけるという欲望と執念ばかりが自己目的化して亢進・肥大化し、心の内に募らせたオブセッションによって、自らの人生そのものが崩壊の危機に瀕し、愛する妻子からも愛想を尽かされてひとり孤独を噛み締める、ギレンホールの哀れでやるせない姿が大きく浮き彫りとなっていくのだ。このあたりの展開は、フィンチャー監督が、『大統領の陰謀』と並んで、本作を作る上で大いに参照した、1970年代の政治サスペンス映画を代表する傑作『カンバセーション…盗聴…』(1974 フランシス・フォード・コッポラ)の影響が色濃く見て取れるはずだ。 フィンチャー監督の映画は、往々にして上映分数が2時間半を超える長尺の作品が多く、気軽に見るにはいささかしんどくて疲れることもなきにしもあらずだが、やはり2時間半強の長さがあるこの『ゾディアック』の場合、彼らの人生の軌跡を見つめる上で、その作品の長さにはそれなりの必然性があったと言えるだろう。ギレンホールにダウニーJr.、そしてラファロら、実力演技派の俳優たちが顔を揃え、人騒がせな連続殺人鬼〈ゾディアック〉の出現と挑発によって人生を狂わされ、茨の道を歩むはめとなる彼らの見応えのある競演を、どうかぜひ腰を据えてじっくりと味わって欲しい。■ © Warner Bros. Entertainment Inc. and Paramount Pictures Corporation

-

COLUMN/コラム2017.02.26

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年3月】うず潮

エンド・オブ・ウォッチ【EOW】 とは、警察官に義務づけられた業務日誌の最後に記入する言葉だそう。EOW=「見回り終了」を意味し、また、二度と見ることができない「殉職」も意味する警察内の隠語 2016年に話題をさらった『スーサイド・スクワッド』、ブラピ主演の戦争映画『フューリー』の監督、デヴィッド・エアーが放つ市警コンビの危険な日常をリアルに描くポリス・アクション!デヴィッド・エアーは舞台となった犯罪多発地区サウス・セントラルで若かりし頃を過ごした経験を活かし、現場の臨場感と緊張感を漂わせながら、死と隣り合わせな警察官たちの悩みや絆を再現。 『ナイトクローラー』で怪演ぶりが注目されたジェイク・ギレンホールが主演、警官の心情を見事に演じ、その相棒役に『フューリー』で戦車操縦士を演じたマイケル・ペーニャが好演。 ジェイク・ギレンホール&マイケル・ペーニャの市警コンビがパトロール中に、一軒家に潜む数十人の不法入国者を発見。それをきっかけに巨大麻薬カルテルから目をつけられ、2人の抹殺命令がギャングたちに下る。彼らと2人が繰り広げる息を飲む銃撃戦シーンは見事の一言。ロス市警の制服警官たちが過ごす日常を疑似体験できる1本。是非ご覧ください! © 2012 SOLE PRODUCTIONS, LLC AND HEDGE FUND FILM PARTNERS, LLC

-

COLUMN/コラム2017.02.18

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年3月】にしこ

気弱な国王(ジャン=ユーグ・アングラード)に代わり、政治の実権を握る母后カトリーヌ・ド・メディシス(イタリア、メディチ家からやってきた)の絶対的権力の元、娘のマルゴは新興勢力である新教徒ユグノー派のアンリ公と政略結婚させられるが、マルゴは結婚など意に介さず、新婚初夜に男を求め街へ繰り出す。そこでユグノー派の貴族ラ・モール伯爵(ヴァンサン・ペレーズ)と運命的に出会い、二人は激しく愛し合う。しかし、カトリックであるマルゴの母カトリーヌによるユグノー派の大弾圧「サン・バルテルミの虐殺」がすぐそこまで迫ってきていた… マルゴの周辺の男はみんなマルゴに夢中。史実にも「男を破滅させるたぐいの美しさだ」と言われたという記述が残るほどの美貌で、奔放に生きている様に見えますが、その実、政略結婚相手のアンリ公に愛情は全く示さないながらも、彼の命の危機を自らの危険を顧みずに助けたり、母であるカトリーヌ后に完全にいい様に操られている長兄の事も、心配し愛している、非常に情と懐の深い女性である事がよくわかる映画です。懸命に運命に抗おうとしながらも、どこか自分の生まれに諦めも抱えているという複雑な内面を、イザベル・アジャーニが演じ、唯一無二のマルゴにしている事も胸を打ちます。当時、イザベル・アジャーニ40歳。美しさ、天井知らず。 この映画のクライマックスである「サン・バルテルミの虐殺」も壮絶極まりますが、母后であるカトリーヌ・ド・メディシスの恐ろしさもこの映画の見どころの一つ。「絶対負けられない戦いがある!」という気迫で、ユグノー派を虐殺しまくる姿は、人間のそれではない様に感じるのであります。見応え抜群! © 1994 - PATHE PRODUCTION - FRANCE 2 CINEMA - DA FILMS - RCS PRODUZIONE TV SPA - NEF FILMPRODUKTION

-

COLUMN/コラム2017.02.11

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年3月】飯森盛良

ベトナム戦争真っ最中68年公開作。南北戦争時代の西部劇にかこつけた社会風刺。主人公七人のヤングガンは長髪でこぎたない格好。自由気ままで世間知らず。好きな馬を駆り戦場で大冒険ができると田舎から出てきたイージー☆ライダーたちだが、そこには知らなかった凄絶な黒人奴隷差別の問題や、“個”を抑圧する軍隊の理不尽が待ち受けていた。軍では、髪切れ、制服着ろ、口の利き方がなっとらん、馬には乗せん歩兵として戦えなど、冒険する暇もなく彼らは命を散らせていく…青春戦争ドラマの哀愁も漂う激レア西部劇。4:3トリミングSD版だがそれでも見逃すなかれ! © 1968 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved.