COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2014.07.06

『13日の金曜日』シリーズ〜物質主義の権化、ジェイソンがまかり通る!

混迷のアメリカが、せめて物に執着することで、心に余裕と平穏を欲したのかもしれない。そんな1980年にスラッシャー映画の金字塔『13日の金曜日』が劇場公開された。その1作目は、ジョン・カーペンター監督の低予算のホラー映画『ハロウィン』(78)が製作費の数十倍もの興収を記録するほどの大ヒットによって、各社がホラー映画の企画を考えはじめる。厄介なスター俳優は不要で、恐怖と緊迫感こそが作品の命だと考えたショーン・S・カニンガムらは、70年代の殺人鬼ホラー映画……『呪われたジェシカ』(71)、『恐怖のメロディ』(71)、『悪魔のいけにえ』(74)、『ハロウィン』等を研究・解析し、イエス・キリストが磔にされた忌わしき“13日の金曜日”を題名にした映画を作り、大ヒットさせた。 クリスタル・レイクのキャンプ場で若者たちが次々惨殺されてゆく様を、いろいろな凶器を用いて、趣向を凝らした殺戮シーンとショック描写を展開して観客のド肝を抜いた。ただし犯人像には、70年代サイコ・キラーの残像を見ることができるし、特殊メイクを手がけたトム・サヴィーニが『ゾンビ』(78)でベトナム戦争での体験を生かした凄惨な残酷描写をクリエイトした実績があったことから、本作でも彼の才能はより洗練された形で表現されていた。でも少なからず、まだ70年代の陰はひきずっていた。サヴィーニは、現実味が伴った殺人シーンにより、80年代の特殊メイク映画ブームの一翼を担うことになる。 ホラー映画ファンなら御存知のように、1作目では、クリスタル・レイクのキャンプ場で不慮の事故で亡くなった醜い少年ジェイソンが回想シーンのみに登場する。まだ殺人鬼ジェイソンは存在しないのだ。その代わりに息子ジェイソンを溺愛していた母ヴォーヒーズ夫人が暗躍! 劇中のテーマ曲ともいえるような“キッキッキッ、マッマッマッ”と聞こえる効果音みたいな囁き声は、死んだジェイソンが“KILL MAM(殺して、ママ)”と母にお願いしている声をシンボリック化したもの。ちなみに殺される青年役で、無名時代のケヴィン・ベーコンが出演していた。 そして『~PART2』(81)でようやくジェイソンが登場するが、被っているのはホッケーマスクではなく、『エレファント・マン』(80)のように目出し穴が一つだけ開いた布袋だった。妙に人間臭い動作をし、森の奥にある家で密かに生きながらえ、ミイラ化した母の頭を隠し持ち、復讐のために殺戮していく。 『~PART3』(82)で、ようやくホッケーマスクをつけたジェイソンが現れ、ひたすら若者たちを殺しまくるキリング・マシーンというイメージが定着してくる。当時は3D映画として公開され、その立体感は当時作られた3D映画の中でも群を抜いていた。意味もなく画面手前に飛び出すショットが多いため、2Dで観ると、馬鹿っぽい映像がたくさんあって、これまた楽しい。 そして4作目の『~完結篇』(84)は前作の結末から始まり、前半ではジェイソンが様々な凶器で繰り広げるパワフルな殺戮テクニックが見もの(ジェイソンが走る姿が見られるのは本作まで!)。監督は『ローズマリー』(81)のジョゼフ・ジトーで、その映画で組んだサヴィーニが再び『13金』の特殊メイクに返り咲き、存分な手腕を発揮してシリーズ最高の見せ場をクリエイト。トミー少年(コリー・フェルドマン※子役時代は『グーニーズ』『スタンド・バイ・ミー』『ロストボーイ』等に出演)の意味深なラストが光っています。また脇役で出た個性派俳優クリスピン・グローヴァーにも注目(翌年の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で存在感を発揮していた)。 1~4作目までで一区切りで、『新~』(85)は成長したトミー少年の新機軸の物語。ジェイソン復活の妄想に悩まされるトミー少年は精神病院に入院していて、彼の周囲にホッケーマスクの殺人鬼が現れる……。スプラッタ色の強い、サイコ・ホラーとしての味わいもある。 6作目『~PART6/ジェイソンは生きていた!』(86)では、ジェイソン復活の妄想に苦しむトミーが、フォレスト・グリーンに名称を変えたクリスタル・レイクへ行き、ジェイソンの墓を掘り起して死体を灰にしようとする。ジェイソンに墓があること自体が驚きだし、そこに雷が落ちて高圧電流によって復活する様は、まるで“フランケンの怪物”ではないか! 実はこのあたりから、『13金』シリーズが、独特の物質主義で構成されるホラーだと感じるようになってきた。1、2作目では母親との歪んだ愛情関係がジェイソンの重要な構成要素になっていたが、それは徐々に希薄になり、4~6作目では完全にボディ・カウントする怪物に変貌した。ジェイソンは殺戮するための“マシーン=モノ”になって、あれこれ趣向を凝らした殺戮法を披露するとはいえ、人間たちを次々と殺し、異形の物質主義者のように“死体=モノ”を量産してゆく。不死身の肉体を持ったモノが、人間の肉体を損壊してモノに変えてゆくカタルシスは、ある意味フェティッシュであり、それまでのスラッシャー映画にはなかった感覚であった。まさにモノがモノを量産するという、80年代の物質主義と奇妙なリンクを果たしたような稀有なシリーズだと思う。 そして『~PART7/新しい恐怖』(88)では、湖に沈められたジェイソンが復活する理由が痛快(正直いい意味で笑えます)。マッチョな怪物ジェイソンと超能力少女との対決に思わずワクワクしたのは、完璧な“モノ=キリング・マシーン”に対抗するには、平凡な人間では敵うはずがないのだから。 次いで『~PART8/ジェイソンN.Y.へ』(89)では、再び高圧電流で復活したジェイソンが客船に乗り込んで修学旅行生を次々と惨殺しN.Y.へ。上陸してからのジェイソンの行動と、それを目撃する人間たちの反応が笑えて面白い。このあたりになると完全にスラプスティックな狙いが感じられてしまうが、これまた楽し。 その後、ジェイソンのエネルギー体(魂)がボディスナッチされた人間をジェイソン化するという奇っ怪な9作目『~ジェイソンの命日』(93)、400年後に覚醒したジェイソンが宇宙船内で暴れるSFホラーの10作目『ジェイソンX~』(01)が作られたが、今回放送されないのは、とても残念だ。 一応以上がオリジナルの『13金』シリーズで、番外編として人気ホラーの2大キャラが激突する『フレディVSジェイソン』(03)が作られている。実はこの作品がユニークなのは、実体あるジェイソンと悪夢の中で暗躍する非実体のフレディが対決するところにあった。巨躯を堅持するかのようなジェイソンと、細身なフレディがまともに戦ったら、最初から勝敗は分かりきったこと。だがフレディが非実体なので、ジェイソンにとっては捉えどころがなく苦戦を強いられる。とても残念だが、『フレディVSジェイソン』も今回の放映ラインナップには入っていないので、機会があれば、そのあたりを注意して観ると、また違った面白さが味わえると思う。 そして、マイケル・ベイが09年に製作したリメイク版は、オリジナル・シリーズの1~4作目の要素を詰め込んで一本の作品にしたような仕上がりだ。監督には、これまたベイが製作した『悪魔のいけにえ』のリメイク版『テキサス・チェーンソー』(03)を手がけたマーカス・ニスペルで、凄惨な描写も手加減なし。イケメンのジャレッド・パダレッキとヒロインのダニエル・パナベイカーが、よくぞ出てくれた(と思う)。 ジェイソンが、ホラー映画のアイコンになるほどの人気を得てきた魅力は、感情を配したホッケーマスクを装着し、モノと化した不死身の巨躯で、馬鹿な人間どもを次々と殺し続けてモノに変えてゆくインモラルな要素、とにかくそこに尽きるのだ。■ (c) 2014 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.06.29

2014年7月のシネマ・ソムリエ

■7月6日『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』 第二次世界大戦中のドイツで反ナチ運動を行ったミュンヘンの学生組織バラそのメンバーが当局に逮捕され、国家反逆罪で処刑されるまでを描く実録ドラマだ。 主人公は唯一の女性メンバーだったゾフィー・ショル。現存する尋問記録に基づき、彼女とゲシュタポの取調官との対話を再現した緊迫感みなぎるシークエンスが圧巻。 ベルリン国際映画祭で監督賞、女優賞を受賞。とりわけ迫りくる死の恐怖に震えながら、自らの良心と信念を貫き通すゾフィー役、ユリア・イェンチの演技が感動的だ。 ■7月13日『永遠のマリア・カラス』 1977年に53歳の若さで死去したマリア・カラス。この20世紀を代表する伝説のオペラ歌手の生誕80周年を記念し、彼女の謎めいた晩年の生き様に迫った人間ドラマだ。 かつての美声を失い、パリのアパルトマンで隠遁生活を送るカラス。旧知のプロモーターから新作映画の企画を持ち込まれた彼女のアーティストしての葛藤を描き出す。 事実に創作を織り交ぜて本作を完成させたF・ゼフィレッリ監督は、生前のカラスと親交があったオペラ演出家でもある。仏の名女優F・アルダンの入魂演技も見ものだ。 ■7月20日『ダウト〜あるカトリック学校で〜』 トニー賞とピュリッツァー賞に輝いた傑作舞台劇の映画化。カトリック学校を舞台に、具体的証拠のない“罪”をめぐって疑う者と疑われる者の闘いを描く心理劇である。 進歩的な思想を持つ神父が、学校内で黒人生徒に性的虐待を加えたとの疑惑が浮上。新米のシスターからその報告を受けた女性校長は、神父を厳しく問い質していく。 校長役のM・ストリープを中心とする主要キャスト4人全員がアカデミー賞候補に。人間の信念や弱さなどを多面的に体現した迫真のアンサンブルから目が離せない。 ■7月27日『リトル・ダンサー』 労働者階級の家庭で育った11歳の少年がバレエの虜になり、本格的にダンサーをめざしていく。サッチャー政権下の1980年代、炭鉱町を舞台にしたサクセスストーリーだ。 主人公ビリーがチュチュ姿の女の子たちに囲まれてレッスンを受けるシーンの微笑ましさ! 頑固な父親との対立と和解のエピソードも涙を誘う良質なドラマである。 『めぐりあう時間たち』のS・ダルドリー監督のデビュー作。T・レックスやザ・ジャムの曲に乗せ、ビリーがストリートで身を躍らせるダンス・シーンがすばらしい。 『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』©Jürgen Olczyk 『永遠のマリア・カラス』©2002 Medusa Film ‐ Cattleya ‐ Film and General Productions ‐ Galfin ‐ Alquimia Cinema ‐ MediaPro Pictures ‐ 『ダウト ?あるカトリック学校で?』© 2008 Miramax 『リトル・ダンサー』© Tiger Aspect Pictures Ltd. 2000 © 2000 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.06.28

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年7月】キャロル

久しぶりにこの映画を観直して印象に残ったのは、ヒュー・グラントを振り舞わすマーカス役の男の子。ヒューを完全に喰ってるこの少年は一体何者?と調べたところ『X-MEN: ファースト・ジェネレーション』『X-MEN: フューチャー&パスト』のミュータント、ビースト役のニコラス・ホルトでした。新進気鋭のオスカー女優ジェニファー・ローレンスを恋人に持つ彼の、今後の活躍にも注目ですね!ニコラスを一躍有名にした本作を是非チェックしてみてください! © 2002 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.06.28

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年7月】うず潮

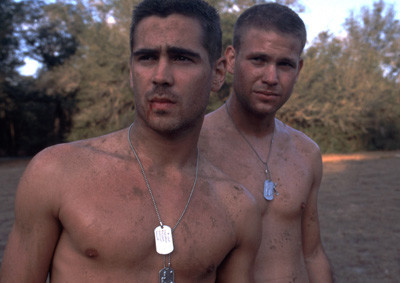

「バットマン」シリーズなどを手掛けたジョエル・シューマカー監督の目にとまり、本作でハリウッドデビューを果たしたコリン・ファレル。物語の舞台は、1971年、ルイジアナ州ポーク基地。この基地でベトナム戦争に向け、訓練に励む若きアメリカ兵士たち。彼らは戦地ベトナムさながらの最終訓練が行われる「タイガーランド」に送られていく。ひとり反戦を叫ぶ新兵が厳しい訓練を乗り越え、リーダーへと成長していく姿を演じたコリン・ファレルは必見です! © 2000 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2014.06.21

ハリウッド暗黒史に語り継がれるふたつの怪事件 ― その虚飾にまみれた倒錯と悲哀の世界

ブラック・ダリア事件は、20世紀のアメリカ犯罪史上最もセンセーショナルな未解決事件のひとつである。1947年1月15日の午前10時半、ロサンゼルスの空き地を通りかかった主婦が発見した女性の死体は、胴体がふたつに切断されていた。さらに血と内臓を抜かれたうえに性器が切除され、口が左右の耳元まで裂かれたその死体はさながらグロテスクなアートのようで、ネクロフィリアらの性的倒錯者による犯行が疑われた。被害者の名はエリザベス・ショート。ハリウッド女優としての成功を夢見て、マサチューセッツ州から上京してきた22歳の美しい白人女性だった。ロス市警は前例のない大がかりな捜査態勢を敷き、何人もの容疑者が捜査線上に浮かんだが、事件は迷宮入りしてしまう。 マスコミが熾烈な取材合戦を繰り広げ、被害者エリザベスを悪夢のようなメロドラマのヒロインに見立てて報じたこの事件は、ブラック・ダリアというネーミングもキャッチーだった。事件の前年に公開されたレイモンド・チャンドラー脚本のスリラー映画『青い戦慄』の原題が『The Blue Dahlia』であり、生前のエリザベスが黒い服を好んだことからブラック・ダリアと命名されたのだ。殺人の手口といい、被害者のプロフィールといい、そのあまりにも異様な残虐性と悲劇性を知れば知るほど、否応なく闇の中の真相への好奇心をかき立てられてしまう。そんな特別な魔力を秘めた怪事件である。 ブライアン・デ・パルマ監督が手がけた2006年作品『ブラック・ダリア』は、ジェームズ・エルロイの“暗黒のL.A.4部作”の一作目となった同名犯罪小説の映画化だ。エルロイとブラック・ダリア事件の間には数奇な因縁がある。エルロイは事件発生の翌年にあたる1948年にロサンゼルスに生まれたが、10歳の時に母親を何者かに惨殺されてしまう。しかもその事件は迷宮入りし、やがてどす黒い犯罪の世界に引きつけられたエルロイは、非業の死を遂げた自らの母親の残像をエリザベス・ショートにだぶらせていく。こうしてブラック・ダリア事件は“アメリカ文学の狂犬”と呼ばれる異端的作家の原点となった。そんなエルロイの個人的なトラウマや執着が反映された小説に基づく『ブラック・ダリア』は、事件の全貌を徹頭徹尾リアルに再現することを試みたノンフィクション的志向の作品ではなく、あくまで“事実を背景にしたフィクション”なのである。 かくして完成した『ブラック・ダリア』は、デ・パルマ監督のもとにヴィルモス・ジグモンド(撮影)、ダンテ・フェレッティ(美術)、マーク・アイシャム(音楽)らの一流スタッフと、ジョシュ・ハートネット、アーロン・エッカート、スカーレット・ヨハンソン、ヒラリー・スワンクらの豪華キャストが集った堂々たるハリウッド大作だというのに、興行的にも批評的にも失敗作と見なされた。その要因はいくつか考えられるが、筆者が思うにまず脚色のミスが挙げられる。エルロイの長大な原作小説から多くの要素を削ってプロットをスリム化したにもかかわらず、出来上がった映画は極めてストーリーが錯綜してのみ込みづらい。エルロイ流の濃密な心理描写&暴力描写が際立つ小説では、複数のエピソードがいつしか絡み合い、ひとつの真実へと到達する構成が圧倒的なカタルシスを生んだが、たかだが2時間の映画でそれを成し遂げるのは容易ではない。そもそもデ・パルマという監督は職人的なストーリーテラーではなく、根っからのヴィジュアリストである。大勢の登場人物の入り組んだ相関関係を描くには不向きなタイプで、ドラマの焦点がぼけてしまった感は否めない。 それ以上に大問題なのはマデリンというファムファタールを演じるヒラリー・スワンクが、どこからどう見てもミスキャストとしか思えないことだ。マデリンが惨殺されたエリザベス・ショートに“瓜ふたつの美女”という設定は、この物語において絶対に押さえておかねばならない重大ポイントだというのに、“男前”のスワンクはお世辞にも主人公の警官バッキー・ブライカート(ジョシュ・ハートネット)をひと目で魅了するほどの美貌の持ち主とは言いがたい。おまけにエリザベス役のミア・カーシュナーとは似ても似つかぬ貌立ちであり、二重の意味で不可解な配役となった。エリザベスの可憐さや愛に飢えた哀しみを表現したカーシュナーの好演が光るぶん、なぜカーシュナーにひとり2役でエリザベスとマデリンを演じさせなかったのかと惜しまれる。そうすれば“死んだはずの美女へのオブセッション”を主題にしたヒッチコックの『めまい』の信奉者であるデ・パルマの創作意欲も、大いに刺激されたであろうに。こうも観る者に困惑を強いるスワンクの役どころ、逆にぜひとも注目していただきたい。 とはいえフィルムノワールには“混乱”が付きものであり、それがいびつな魅惑にも転化しうるジャンルだけに、上記のネガティブなポイントも踏まえたうえで本作を楽しみたい。とりわけ“ミスター・ファイアー”の異名で鳴らす熱血警官リー・ブランチャード(アーロン・エッカート)と“ミスター・アイス”ことブライカートの出会いから、エリザベスの死体が発見されるまでのハイテンポな導入部がすばらしい。この警官コンビが犯罪者のアジトを張り込む姿を映し出すカメラが緩やかにビルの屋上を越え、エリザベスの死体発見者の主婦を捉えていくダイナミックなクレーンショット! その後もブランチャードが2人の殺し屋に襲撃されるシークエンスなど、デ・パルマ印の“影”や“階段”に彩られ、長回しとスローモーションを駆使したスリリングな場面が少なくない。『ファントム・オブ・パラダイス』の怪優ウィリアム・フィンレイと、『ハリー・ポッター』シリーズのレギュラー女優フィオナ・ショウが終盤に見せつける狂気の形相も圧巻のひと言。そしてデ・パルマといえば『キャリー』『殺しのドレス』から近作『パッション』に至るまで“衝撃のラスト”が十八番だが、本作のラストには“アメリカ犯罪史上最も有名な死体”たるエリザベスの切断死体を活用している。そのサプライズ演出にギョッとさせられるか、ニヤリとするか、ぜひお見逃しなく。 ブラック・ダリア事件から12年後の1959年6月16日、TVシリーズ「スーパーマン」の主演俳優としてお茶の間のヒーローとなったジョージ・リーヴスが自宅で突然の死を遂げた。拳銃による自殺説が有力とされているこの事件を題材にした『ハリウッドランド』は、架空のキャラクターである私立探偵ルイス・シモの調査を通して、リーヴスが死に至るまでの軌跡を忠実に再現したという触れ込みの実録ドラマだ。ハードボイルド・ミステリーの形をとっているが、知られざる“衝撃の真実”が見どころではない。カメラワークや色調共にクラシック・スタイルの端正な映像で語られるのは、スーパーマンのイメージが強すぎて映画界では大成せず、人知れず苦悩を深めていった男の悲劇。当時のハリウッドはテレビの普及などによってスタジオ・システムが揺らぎつつあったが、まだTVドラマは二流役者の仕事と見なされていた。 何より驚かされるのは、リーヴス役のベン・アフレックにまったくスター俳優らしいオーラのようなものが感じられないことだ。リーヴスはスタジオ重役の妻(ダイアン・レイン)との不倫に耽ったり、それなりに華やかな俳優人生を送ったようだが、アフレックの瞳や表情には生彩がなく、動きもやけに鈍い。白黒テレビの時代ゆえに、青と赤ならぬくすんだ灰色のタイツ&マントに身を包んで「スーパーマン」の撮影をこなすシーンなどは、目も当てられないほど痛々しい。本作が製作された2006年はアフレックのキャリアが停滞していた時期で、それがオーラの欠如となって表れたのか、それとも確固たる役作りによるものだったのか、今となっては不明である。いずれにせよアフレックの悲哀漂う演技は、破滅へと向かうリーヴスのキャラクターに見事にはまり、ヴェネチア国際映画祭男優賞受賞、ゴールデン・グローブ助演男優賞ノミネートという栄誉をたぐり寄せた。そしてこの翌年、アフレックはミステリーノワールの秀作『ゴーン・ベイビー・ゴーン』で監督デビューを果たし、のちに『アルゴ』でアカデミー作品賞を受賞。飛躍的な復活を遂げたのだった。 また本作は、エイドリアン・ブロディ演じる探偵シモのキャラクターの負け犬っぷりも強烈だ。妻子と別れ、どん詰まりの日々を送るシモは、金目当てで請け負ったリーヴスの死の調査に深入りするうちに、この孤独なスーパーマン俳優にシンパシーを抱くようになる。すなわちこれは一見対照的な世界に身を置きながらも、本質的に同じ悩みを持つ男たちの魂が共鳴する物語なのだ。この映画には『ブラック・ダリア』のような過激なヌードやバイオレンスもなく、本格的なスリラーや謎解きを期待する人は肩すかしを食らうだろう。しかしある程度の人生経験を積み、ふと“もうひとつの人生”を夢想したりする40代以上の視聴者の心には、ちょっぴり切なく響くドラマに仕上がっているのではあるまいか。 1940~1950年代の混沌としたムードや風俗を今に甦らせた『ブラック・ダリア』『ハリウッドランド』には、現代劇では醸し出せない優雅さと禍々しさがせめぎ合っている。夢という名の虚飾と欲望にまみれた奇々怪々なふたつの事件。それらを生み落としたハリウッドの得体の知れない闇には、まだまだ映画化の題材がいくつも転がっていそうである。■ ©2006 EQUITY PICTURES MEDIENFONDS GmbH & Co.KG? And NU IMAGE ENTERTAINMENT GMBH

-

COLUMN/コラム2014.06.11

【ネタバレ】『ロング・グッドバイ』 グールドだって猫である ― 「不思議の国/鏡の国のマーロウ」

カンヌ国際映画祭のパルム・ドールに輝き、彼の一大出世作となった『M★A★S★H』(1970)を皮切りに、とりわけ1970年代、『BIRD★SHT』(1970)、『ギャンブラー』(1971)、『ボウイ&キーチ』(1974)、『ナッシュビル』(1975)、『ウエディング』(1978)、等々、既存のジャンル映画の枠組みやさまざまな神話を根底から問い直す、斬新で型破りな作品を次々に発表して破竹の快進撃を続け、現代映画界に変革と衝撃の波をもたらした、今は亡きアメリカの鬼才ロバート・アルトマン。 この『ロング・グッドバイ』(1973)も、そんな彼ならではの大胆不敵で奇抜な発想と遊び心に満ちた実験的手法が随所で観る者を挑発的に刺激する、異色の傑作群のうちの1本。初公開時にはこれに当惑する従来のミステリ・映画ファンたちの不平不満や非難の声が相次いで、商業的には失敗に終わったものの、今日では、世代や国籍を超えて、これを支持し、偏愛する者たちが後を絶たない、極上のカルト映画の逸品といえるだろう。 本作の原作にあたる『ロング・グッドバイ』といえば、1953年にアメリカで刊行され、ハードボイルド小説の古典として不動の人気を誇る、レイモンド・チャンドラーの代表作のひとつ。日本のミステリ・ファンの間では長らく、清水俊二の訳による『長いお別れ』の題で親しまれて、海外ミステリの名作を選出するさまざまなベストもののアンケート調査でも常に上位を占め、雑誌「ミステリマガジン」が2006年に行なった「オールタイム・ベスト」では堂々の第1位を獲得。その後、村上春樹による新訳の登場も話題を呼んだ。 そしてつい先頃、この原作をNHKが日本版に翻案して連続TVドラマ化し、巷でそれなりに好評を博したのも記憶に新しいところだ。レトロモダンな昭和の戦後日本を舞台に、シックでダンディな衣装に身を固めた浅野忠信扮する主人公が、おのれの信ずる友情のためにたえずタフで毅然とした態度で奔走する姿は、なかなか貫録十分で、チャンドラーが生み出した現代の孤高の騎士たるハードボイルド探偵、フィリップ・マーロウをこれまでスクリーン上で演じてきた歴代の名優たち―ハワード・ホークス監督の古典的名作『三つ数えろ』(1946)においてマーロウ像の決定版を打ち立てたハンフリー・ボガートや、人生の憂愁を色濃く滲ませた『さらば愛しき女よ』(1975)、『大いなる眠り』(1978)のいぶし銀の味わいのロバート・ミッチャムなど―に決してひけをとらない好演を披露していた。 しかし、アルトマン監督が本作で主役のマーロウに抜擢したのはなんと、先に『M★A★S★H』でも組んで独特の飄々とした持ち味と存在感を発揮した個性派俳優のエリオット・グールド。しかも映画を、原作をそのままなぞってレトロ趣味に満ちた時代ものとして作り上げるのとは反対に、物語の時代設定を映画製作当時の1970年代にアップ・トゥ・デイト化するという、意外で思い切ったアプローチを選択した。その一方でアルトマン監督は、本作でのマーロウを、“アメリカ版浦島太郎”というべきワシントン・アーヴィング原作の有名なお伽噺の主人公の名をもじって、リップ・ヴァン・ウィンクルならぬ“リップ・ヴァン・マーロウ”とひそかに名づけ、「20年の大いなる眠りから覚めて70年代初めのロスの景観の中をうろうろしているマーロウ、ただし心情的には過去のモラルを喚起しようとしている男」(「ロバート・アルトマン わが映画、わが人生」の中の本人の発言)という斬新なコンセプトのもと、まったく独自の解釈を施した。 ■「不思議の国マーロウ」 かくして、薄着や裸の恰好のまま、他人の目など一向に気にすることなく、向かいのバルコニーでヨガや自己瞑想に耽る、いかにも当世風の若い女性たちなどとは対照的に、グールド扮する本作のマーロウは、ただひとりダークスーツに白シャツ、ネクタイという古風な服装を頑なに貫き通し(ただし、いつもヨレヨレのだらしない恰好)、1948年型のリンカーン・コンチネンタルのクラシックカーを愛車として乗り回し、さらには健康志向の時代などどこ吹く風と言わんばかりに、ひっきりなしに煙草を吸い続ける。そして、他人や社会のことよりあくまで自己中心的な個人主義が幅を利かせる、“ミー・ディケイド”とも呼ばれた1970年代の時代風潮に戸惑いを覚えつつも、それをマーロウは、「It’s OK with me.[=ま、俺はいいけどね]」という、彼一流の韜晦とぼやきの入り混じった独り言をぶつぶつつぶやきながら、どうにか受け流していく。それでもなお友情と忠節を重んじる昔気質の彼は、妻殺しの容疑のかかった友人テリー・レノックスの身の潔白をどこまでも固く信じて、どこか奇妙でシュールな異世界の中を懸命に駆けずり回るのだ。過去から現代にタイムスリップし、不思議の国アメリカをさまよう、時代遅れで場違いな“リップ・ヴァン・マーロウ”…。 そう、本作もまた、あの『ナッシュビル』や『ウェディング』などと同様、さまざまな奇人・変人たちがお呼びでないのにあちこち出没してはとんだ場違いな珍騒動を繰り広げる、アルトマン独特の皮肉と諷刺に満ちた人間悲喜劇のまぎれもない一変種といえるだろう(その一例として、映画監督のマーク・ライデル演じるチンピラ一味のボスが、まるでお笑い芸人さながら、マーロウや手下の連中を交えて突拍子もない掛け合い漫才を繰り広げる爆笑場面があり、その一員に扮した当時はまだ無名の若きアーノルド・シュワルツェネッガーが、ボディビルで鍛えた自慢の肉体美をしれっとした表情で誇示するのも妙におかしい)。 ■「鏡の国のマーロウ」 いや、そればかりではない。アルトマン監督は、『ギャンブラー』以来3作たて続けにコンビを組むヴィルモス・ジグモンドという撮影の名手を得て、たえずキャメラがゆるやかなズームやパンを伴いながら動き回り、さらには鏡や窓ガラスの反映が幾重にも屈折して乱反射を起こす重層的な迷宮世界を構築し、その中へマーロウを閉じ込めようとするのだ。 少女のアリスを不思議な国へといざなう白兎に代わって、続編『鏡の国のアリス』でアリスを鏡の国へと導くのは子猫だが、本作の冒頭、自室で大いなる眠りに就いていたマーロウを深夜に叩き起こし、現代の異世界へと彼を連れ出す役割を果たすのも、やはり猫。腹を空かせた飼い猫にエサを与えようとして、猫お気に入りの銘柄のキャットフードが切れていたことに気づいたマーロウは、スーパーまで買い出しに行くが、あいにく店にも欲しい品は置いておらず、やむなく購入した別の銘柄のキャットフードをいつもの銘柄の空き缶に入れ替えてから皿によそって猫に差し出す。しかし彼の涙ぐましい偽装工作も空しく、猫はそれにそっぽを向いて、そのままいずこともなく去って行ってしまうのだ。それにしても、チャンドラーの原作にはない本作独自の創作で(ただし、チャンドラー本人も猫好きとして知られていた)、一見物語の本筋には関係ないようでいて、実はさまざまな伏線が張り廻らされたこのオープニング場面は、何度見てもやはりケッサクで素晴らしい。 そしてそれ以後、その猫は飼い主たるマーロウのもとへ戻ることはなく(その代わり、やがてマーロウは行く先々で犬と出くわしては、彼を敵視する犬から威嚇され続けることになる)、猫と入れ違うようにして彼の元へ姿を見せた親友のレノックスも、マーロウを自分の都合のいいように利用するだけ利用すると、思いも寄らぬトラブルだけを置土産に残して彼の前から去って行く。 その後、一体どういう事情かもさっぱり分からないまま、マーロウは刑事たちに連行され、警察署の取り調べ室で尋問されることになるが、ここで先に軽く紹介した、鏡や窓ガラスを巧みに利用したアルトマン監督ならではの特徴的な演出が凝縮した形で示されるので、少し詳しく見てみることにしよう。この秀逸な場面では、画面の中央に配置された透過性のガラスを介して(ただし、アルトマンはそこに無数のひっかき傷や、黒インクで汚れたマーロウの手型をつけさせて、ガラスの存在を強調してみせている)、奥にマーロウと彼に質問を浴びせる刑事、そしてその手前には、別室からその様子を見守る別の刑事たちの姿が、背中のシルエットとガラス窓に映る顔の反射像として示されるという、印象的な空間設定・人物配置が施されている。実は2つの部屋を繋ぐ/隔てる中央のガラスはマジックミラーで、奥の部屋で尋問されるマーロウの姿を、相手に見られることなく一方通行的に見守る手前の部屋の上官たち、というフーコー的な視線の権力装置が、ここには鮮やかに示されている。マーロウはそのマジックミラーの仕掛けにいち早く気づき、自分からは姿の見えない別室の窃視者たちの前で、滑稽な物真似の仕草をして虚勢を張ってみせるのだが、レノックスをめぐる一連の事件の流れをはじめからしっかり把握していたのは、やはり警察の連中の方で、マーロウはそれをよく見通せないまま、哀れなピエロよろしく右往左往していたにすぎなかったことが、その後明らかとなるのだ。 マーロウの視界の無効性を映画の観客により深く実感させるのが、スターリング・ヘイドン扮するアル中の老作家ウェイドが、海辺で入水自殺を遂げる場面。ここでもまたアルトマンは、技巧を凝らした卓抜な画面設計と演出の冴えを存分に発揮している。この場面でははじめ、マーロウとウェイド夫人が海辺にあるウェイド邸内の窓際で立ち話をする様子が映し出され、次第にキャメラの焦点が2人を逸れて画面奥の遠景へゆるやかにズームアップしていくと、ガラス窓越しに夜の浜辺を歩くウェイドの後ろ姿が浮かび上がり、やがて波の中へ身を躍らせる彼の姿をキャメラは捉えるのだが、マーロウは話に夢中になって一向に戸外のその様子が目に入らない。そして先にそれに気づいたウェイド夫人に一歩遅れて、マーロウも慌てて屋敷の外へ飛び出し、ウェイドの姿を波間で探すものの、時すでに遅く、彼の命を救い出すことはもはやできないのだ。 ■ちょっと待って プレイバック、プレイバック! そしてこれを見届けた後、観客はこの場面に先立って、ウェイド邸を訪れたマーロウが、いったんウェイド夫妻とあいさつを交わした後、深刻な夫婦喧嘩を始めた2人を家に残して、ひとり浜辺をぶらつくという、よく似たような場面があったことを即座に思い返すに違いない。こちらは先述の夜の場面と違って、陽光きらめく白昼の光景で、浜辺にいるのは、ウェイドではなくマーロウ。しかもマーロウは、波打ち際で波と戯れはしても、ウェイドのように海中に身を躍らせて自殺するわけではない。夜と昼、ウェイドとマーロウ、死と生、といった具合に、この2つの場面は、まるで鏡の像のようにお互いを反転させた形で対峙している。さらにそれを増幅させるかのように、白昼、浜辺をぶらつくマーロウの姿は、たえずウェイド邸のガラス窓に映る反射像として映し出され、その遠くてちっぽけなマーロウの反射像の上に、アルトマン監督は、今度はいわば合わせ鏡のようにして、家の中で妻と口論するウェイドのガラス窓越しの透視像を重ね合わせてみせるのだ。 ここで改めて思い起こすと、アーネスト・ヘミングウェイを戯画化したようなマッチョで大酒飲みの老作家ウェイドも、本作の中では既に時代遅れのお荷物的存在であり、なぜかマーロウとだけはウマが合う貴重な同志として描き出されていた。これらを考え合わせると、ウェイドとは、マーロウのもうひとりの自己=鏡像にほかならず、いわばその身代わりとなって自殺を遂げたウェイドの死をくぐり抜けて、マーロウは新しく生まれ変わることになるのだ。まるで、9つの命を持つとされる猫が、いくたびも死んでは生まれ変わるように。 主人公の転生という本作の隠れた主題は、物語の終盤でも再び繰り返される。夜道を車で走るウェイド夫人の姿を偶然見かけ、彼女を呼び止めようと必死で車のあとを走って追いかけたマーロウは、その最中に別の車に轢かれ、危うく命を落としかける。そして、病院のベッドで意識を取り戻した彼は、同じ病室にいる、全身を白い包帯でぐるぐる巻きにされた、見た目はミイラそっくりの不可思議な重傷患者と対面することになるのだ。勝手に病室を抜け出そうとして、看護婦から呼び止められたマーロウは、「マーロウは僕じゃなくて彼ですよ」とミイラの患者を指し示し、自らの古びた肉体と生命を彼に譲り渡す形でまたもや生まれ変わったマーロウは、ミイラの患者から交換で渡された生命の象徴たるハーモニカを手に活力を取り戻し、親友だとばかり思い込んでいたレノックスといよいよ最終的な決着をつけるべく、死んだと見せかけて実は隠れて生きていた彼のアジトへと乗り込んでいく。 ■さらば愛しきひとよ… そして、公開当時、原作を大きく変更して踏みにじったとして何かと論議の的となり、チャンドラーの信奉者たちを激怒させた、あの悪名高いラストのクライマックス場面が訪れる。ここはやはり、ぜひ見てのお楽しみということで詳細はいちおう伏せておくことにするが、実はこのラストの改変は、アルトマンが本作の監督として起用される以前に、既に脚本家のリー・ブラケットがシナリオの中に書き込んであったものであり、その大胆な案を知ってアルトマン監督もこの企画に大いに乗り気になったこと、そしてまた、このブラケットは名匠ホークス監督とのコンビで知られる女性脚本家であり、何よりも同監督が主演のボガートと組んで作り上げた、あのチャンドラー映画の決定版というべき『三つ数えろ』に共同脚本のひとりとして参加していたことは、ここで特記しておく必要があるだろう。 あるインタビューでの彼女の言い分によると、「マーロウは、親友として信頼していた相手に裏切られ、心のもっとも奥深くで傷ついているにも関わらず、原作の結末では、一向にさっぱり要領を得ない。我々ならどうするか、よし、堂々と問題に正面から立ち向かうことにしよう」となったのこと。さらには、「『三つ数えろ』を作った頃には、たとえそうしたいと望んでも、検閲があってそれは許されなかった。我々は、マーロウを負け犬(loser)とみなすチャンドラー自身の価値判断にどこまでも忠実に付き従って、彼を何もかも失った本物の負け犬として設定した」とも彼女は述べている。 かくして映画の中で、「俺が何をどうしようが、どうせ誰も構いやしないやしないさ」と開き直ってうそぶくレノックスに対し、「ああ、俺以外にはな」と切り返し、「You’re a born loser.[=お前は、生まれついての負け犬さ]」とせせら笑うレノックスに、「Yeah, I even lost my cat.[=ああ、俺は猫も失ってしまったしな]」とシニカルに言い放つマーロウの決め台詞が効いてくるのである。 さて、こうして映画『ロング・グッドバイ』を、幾つかの顕著なアルトマン的主題をざっと辿りながら見てきても分かるように、この作品は、アルトマン監督がチャンドラーの原作を単に適当にぶち壊して、勝手気ままに浮薄な現代の社会に物語の設定を移し替えただけというような、安易な諷刺やパロディ映画などでは決してない。それどころか、往年のハリウッド映画のスタイルを借用して、『三つ数えろ』のような古典的フィルム・ノワールを現代にそのまま再生産するのは、もはや不可能であり、失われた神話にすぎないことを充分に自覚したアルトマン監督が、過去と現在をたえず対比させて、その時代的距離を浮き彫りにしつつ、しかしそのどちらか一方にだけ加担して他方を断罪するのではなく、その両者のはざまで必死に自らの居場所を見つけようとしてあがくマーロウの姿を、彼独自の複眼的視線と実験的手法を駆使して描いた、まぎれもない野心的傑作の1本であると言えるだろう。 鏡や窓ガラスの反映を巧みに用いた空間設計と、卓抜なキャメラワークを緊密に連携させることで、さまざまな主題が幾重にも交錯して乱反射し、幾つもの鏡像・分身を生み出しながら、めくるめく重層的なアルトマンの映画世界が形作られるさまを、これまで見てきたが、これはなにも、映像だけの話に限らない。この『ロング・グッドバイ』では、音楽の使い方がまた何とも心憎いまでに粋でふるっていて、その後『JAWS/ジョーズ』(1975)や『スター・ウォーズ』(1977)でハリウッド随一の人気映画音楽家の座に上り詰める、あのジョン・ウィリムズの作曲した主題曲の印象的な同一のフレーズが、時には車のラジオから流れる男性ボーカルのバラード、時には深夜のスーパーにかかるミューザック、はたまたメキシコの楽団スタイルやゴスペル調、といった具合に、アレンジだけ変えながら、多彩なスタイルで次々と反復・変奏されていくさまには、思わず誰もがニヤリとさせられること間違いなしだろう。 その一方で、この主題曲の作詞を手がけた20世紀のアメリカを代表する名作詞・作曲家のひとり、ジョニー・マーサーが若き日にやはり作詞を担当した「ハリウッド万歳」というハリウッド讃歌の明るいナンバーが、この映画の冒頭と最後に本編を枠取る形で流されるが、そのなんともお気楽で能天気なメロディは、『ロング・グッドバイ』という作品の内容自体を効果的に彩る音楽というより、時と場所をわきまえずに不意に出現する場違いなアルトマンの作中人物たちにも似て、むしろその異質さと空虚さを際立たせるばかりで、ここでも、楽天的なハリウッド神話の夢が、もはや今日では成り立たずに終焉したことを、観客にはっきり告げ知らせる異化装置として機能している。 ことほどさように、アルトマンの映画は複雑で厄介で、とうてい一筋縄ではいかない不可思議な魅力と面白さに満ち溢れている。彼本人は残念ながら、もはやこの世に別れを告げてあの世へ旅立って行ってしまったが、見返すたびに新たな発見がある彼の多面的な映画世界に、我々はまだまだ、ロング・グッドバイをすることなどできはしない。■ LONG GOODBYE, THE © 1973 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.06.09

進め「パロディ映画道」! ジェイソン・フリードバーグ & アーロン・セルツァー

バックグラウンドが異なる人間が集まって住んでいるアメリカでは、以心伝心や阿吽の呼吸といった概念は存在しない。すべての意思疎通は会話で行われるのだ。だから映画においても会話の重要性は高く、ホンモノっぽさが求められる。そこで二人の脚本家が実際に会話するように共同で脚本を書くことが多くなるというわけだ。 もっともそうしたコンビが長続きするケースは少ない。特に個人の感覚に拠るところが大きい”笑い”を扱うコメディ映画の世界ではコンビ解散は日常茶飯事である。長続きしているのは、ジョエルとイーサンのコーエン兄弟やピーターとボビーのファレリー兄弟といった同じDNAを持つ肉親コンビばかりだ。そんな中、赤の他人でありながら20年以上にわたってコンビを組み続けるチームが存在する。ジェイソン・フリードバーグとアーロン・セルツァーである。 二人が出会ったのは90年代初頭、カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)の映画クラスでのことだった。せっかく楽しい映画を作るノウハウを学ぶために入学したのに、高尚な芸術論議ばかり戦わされている……そんなクラスの雰囲気にジェイソンとアーロンはそれぞれ孤独に欲求不満を募らせていたという。「俺が撮りたいのは芸術なんかじゃない。コメディ、それもパロディ映画なんだ!」そんな同好の士が出会うまで時間はかからなかった。二人はすぐに”腹心の友”となり、まんが道ならぬパロディ映画道を歩んでいくことを決心したのだった。 既存のヒット映画の名シーンをパロったギャグを数珠つなぎにしてストーリーを構成する。そんな形式を持ったパロディ映画の歴史は70年代に始まる。創始者はメル・ブルックス。彼は西部劇をパロった『ブレージングサドル』、ホラー映画をパロった『ヤング・フランケンシュタイン』(ともに74年公開。つまり今年はパロディ映画創立40周年なのだ!)の二作で現在に通じる基本パターンを作りあげた。 このジャンルを更に発展させたのがデヴィッドとジェリーのザッカー兄弟とジム・エイブラハムスによるトリオ“ZAZ”だった。ZAZはパニック映画をパロった『フライング・ハイ』(80年)に始まり、刑事パロディ『裸の銃を持つ男』シリーズ(88〜94年)、マッチョ・アクションをパロった『ホット・ショット』シリーズ(91〜93年)などヒット作を連発した。 こうした先輩たちに倣ってジェイソンとアーロンは「007」シリーズに注目してパロディ映画の脚本を書き始めた。ある程度出来上がった段階でジェイソンは、テレビ監督を務める父親リック・フリードバーグに助言を仰いだ。すると思わぬ幸運が転がりこんできた。リックはちょうど『裸の銃を持つ男』の主演俳優レスリー・ニールセンとビデオ作品『Bad Golf My Way』 (94年)の仕事をしていたのだ。脚本はレスリーにも気に入られ、リック監督、レスリー主演、ジェイソンとアーロンが脚本を手がけた『スパイ・ハード』(96年)が作られることになった。映画は興行収入2600万ドルのスマッシュヒットを記録した。 ジェイソンとアーロンは、続いて当時流行していた『スクリーム』(96年)や『ラストサマー』(97年)といったティーン向けホラーのパロディ脚本を書き上げた。これに飛びついてきたのが、他でもない『スクリーム』の製作会社ミラマックスだった。脚本は高額で買い取られ、『ポップ・ガン』(96年)でブラックムービーのパロディ映画に挑戦していた黒人コメディアン、ウェイアンズ兄弟の手で『最終絶叫計画』(00年)として映画化された。製作会社が自らパロディを手がけたことで生じる本物っぽさ、そして主演に抜擢されたアンナ・ファリスのコメディ・センスが炸裂したこの作品は、1億5700万ドルというメガヒットを記録。『最終絶叫計画』シリーズは、翌年にパート2、ウェイアンズ兄弟が降板した後もZAZのデヴィッド・ザッカーの製作&監督でこれまでパート5まで製作されるヒットシリーズとなっている。 だがこうした作品は、ジェイソンとアーロンに納得がいく出来ではなかったようだ。二人の脚本は映画完成までに他のライターによって変更が加えられていたからだ。「自分たちの構想通りのパロディ映画を作りたい!」二人は脚本買い取りのオファーには頑として応じず、製作と監督も自分達に任せてくれるスタジオが現れるのをひたすら待った。 06年、ジェイソンとアーロンの努力は報われ、二人はアリソン・ハニガン主演の『最”愛”絶叫計画』(06年)でプロデューサー兼監督デビューを果たす。『ブリジット・ジョーンズの日記』(01年)や『ベスト・フレンズ・ウェディング』(97年)といったロマンティック・コメディをパロったこの作品は4800万ドルのヒットを記録した。翌年、彼らは『ナルニア国物語』(05年)をベースに『ダ・ヴィンチ・コード』(06年)から『スネークフライト』(06年)のパロディまで盛り込んだ『鉄板英雄伝説』(07年)を発表。インド系俳優カル・ペンが主演し、『アメリカン・パイ』シリーズ(99〜12年)の熟女ジェニファー・クーリッジや『アリス・イン・ワンダーランド』(10年)の”ハートのジャック”で知られるクリスピン・グローバー(『アリス…』で共演したジョニー・デップの代表作『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック船長のパロディ・キャラをやっていることに注目!)らが脇を固めたこの作品は、最近ヒットした映画だったらジャンルは無関係、それどころか時事ネタやゴシップネタまでブチ込むという二人のスタイルが完成した重要作だ。 同作以降も、ジェイソンとアーロンは、『300』(07年)をリアルタイムでパロった『ほぼ300 <スリーハンドレッド>』(08年)やパニック映画をネタにした『ディザスター・ムービー! 最'難'絶叫計画』(08年)を製作&監督。10年には「俺たちがやらなきゃ誰がやる!」的な勢いで『トワイライト』サーガ(08〜12年)をネタにした『ほぼトワイライト』をヒットさせている。近年の作品では珍しくネタを『トワイライト』に絞り込んでいるのが印象的だが、ヒロインを取り合うエドワードとジェイコブそれぞれの少女ファンたちが戦ったり、『ハングオーバー』シリーズ(09〜13年)のケン・チョンが意味なくボケ倒していたりするところはいかにも二人の映画らしい。 笑いを取るためなら下ネタだろうと手段を選ばず、しかもストーリーと無関係にギャグを挟んでいく。そんなジェイソンとアーロンの映画は、評論家から高く評価された試しがない。それどころか”幼稚”、”西洋文明衰退の象徴”、”文化の疫病”とまで批判されている。だがそもそも彼らがパロっているハリウッド映画は文明的で文化的なものなのだろうか? 本来なら子ども向きのスーパーヒーロー映画を何百億円もかけて製作し、時にそれが何百億円の赤字を記録してしまう。そんなハリウッドの現実の方がよっぽどコメディである。”幼稚”なのは当たり前。二人は「王様は裸だ」と囃し立てる子どもなのだから。 そんな彼らの次回作は、来年公開予定の『Super Fast』。タイトルから想像出来る通り『ワイルド・スピード』シリーズ(01年〜)をネタにしたコメディである。そう、二人のパロディ映画道はまだまだ続く。■ © 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved

-

COLUMN/コラム2014.06.03

映画の中のリゾートガイド

■『マンマ・ミーア!』 『マンマ・ミーア!』は、伝説のポップグループABBAの大ヒットナンバーでつづられた、最高にハートフルなミュージカル映画!結婚式を目前に控えた20歳の娘・ソフィと、メリル・ストリープ演じる母親のドナ、そして父親を名乗る3人の男性が繰り広げる騒動を描いた作品です。 舞台は、ギリシャの架空の小島・カロカイリ島。撮影の多くはエーゲ海に浮かぶ美しいリゾート地・スコペロス島で行われました。澄み切った海と白い砂、松やオリーブの木にいだかれたこの美しい島は、隠れ家的なリゾートとして、世界中の人々に愛されている場所。ソフィや婚約者のスカイたちが砂浜で激しく踊るシーン、ドナの親友・ターニャと島の若者のダンスシーンなど、美しい海辺の場面が撮られたのは、島の西側にあるカスタニビーチ。透明な海に浮かぶ印象的な桟橋は、撮影時に特別に作られたということです。ギリシャの青い空と海、そしてさんさんと降り注ぐ明るい太陽の下で繰り広げられる名シーンの数々は、見ているだけでハッピーな気分になれること請け合いです! ※『マンマ・ミーア!』桟橋シーン ※スコペロス島の風景 ▼「スコペロス島」プチ情報スコペロス島は、エーゲ海北西部のスポラデス諸島にあるギリシャの島。スコペロスはギリシャ語で「岩」の意味だが、肥沃な土地で緑も多く、アーモンドの産地として知られている。島内には350もの教会が点在している。 ▼アクセス方法日本からは、ヨーロッパの都市を経由してアテネへ向かい、国内線でスキアトス島へ。スキアトス島からスコペロス島へは船で1時間。(ほかに、ヨーロッパの都市からスキアトス島への直行便もある)ギリシャ中央に位置する港町・ヴォロスからスコペロス島へは船で2時間ほど。 ■『食べて、祈って、恋をして』 『食べて、祈って、恋をして』は、ジャーナリストとして活躍するヒロインが、離婚と失恋の後に、自分を見つめ直すために出かけた旅の日々を描いた作品です。 おいしい料理を堪能したイタリア、ヨガと瞑想に励んだインド…そしてジュリア・ロバーツ演じる主人公のリズが旅の最後に訪れたのが、「神々の島」と呼ばれるインドネシアのバリ島。彼女が過ごしたのが、バリ島の文化の中心地でもある山あいのリゾート地・ウブドです。ウブドでは稲作が盛んで、あちこちで青々とした美しいライステラス(棚田)を見ることができます。さらにはジュリアが颯爽と自転車で通り抜けるヤシの林、野生の猿が200匹も生息するという自然保護区「モンキーフォレスト」など、あふれる豊かな自然が人々を癒してくれるんです。パワフルなウブドの生活を肌で感じたければ、村のランドマーク、お土産や雑貨が揃う「パサール・ウブド」もはずせません! 見ているだけでリゾート地・バリ島の空気を満喫出来る、オススメの一本です! ※『食べて、祈って、恋をして』美しいライステラスシーン ※バリ島 ▼「ウブド」プチ情報ウブドは、バリ島中部にある古くからのリゾート地であり、バリ文化の中心地。ガムラン、バリ舞踊、バリ絵画、木彫り、石彫り、銀細工など、あらゆるバリの芸能・芸術を堪能出来る。豊かな自然でも知られ、素朴な田園風景や渓谷も大きな魅力。 ▼アクセス方法日本からはバリ島・デンパサール国際空港へ。空港から車で1時間。南部のリゾートエリアのクタまで車で1時間。さらにヌサドゥアから車で1時間半。 ■『黒いオルフェ』 『黒いオルフェ』は、ギリシャ神話の悲劇「オルフェウス伝説」を、現代のブラジルによみがえらせ、カンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた名作です。舞台は、今年2014年、サッカーワールドカップが開催される情熱の街・ブラジルのリオデジャネイロ。作品では、この地で行われる世界最大の真夏の祭典・リオのカーニバルを軸での出来事が描かれています。 カーニバルは世界各地で行われていますが、その中でリオのカーニバルはもっとも熱狂的といわれています。年に一回、2月から3月上旬、土曜日から火曜日にかけての4日間にわたって繰り広げられるこのカーニバルには、世界中から観光客が押し寄せます。お目当ては、ほかでは体験できないダイナミックな音楽とリズム、そして華やかな衣装であふれるパレード!この作品では、随所に実際のカーニバルの映像が使われ、サンバのリズムに合わせて歌い、踊る人々の熱気がスクリーンから伝わってきます。地球の裏側で行われる華麗なカーニバルの気分を楽しむにはもってこいの映画です。 ※『黒いオルフェ』リオのカーニバルシーン ※リオのカーニバル ▼「リオデジャネイロ」プチ情報リオ・デ・ジャネイロは、サン・パウロに次ぐブラジル第二の都市。華やかなカーニバル、ビーチリゾート、世界三大美港のひとつと言われるグアナバラ湾の景観などで知られる観光地。2014年のサッカーワールドカップ、2016年の夏季オリンピックの開催地にも選ばれた。 ▼アクセス方法日本からはアメリカやカナダ、ヨーロッパの都市を経由してリオデジャネイロ国際空港へ。所要時間は25〜30時間ほど。 ■『マレーナ』 『マレーナ』は、第二次大戦中のシチリア島を舞台に、悲劇的な運命をたどる女性・マレーナの生き様を、彼女に恋する少年の目を通して描いた人間ドラマです。撮影の多くが行われたのは、地中海のリゾート・シチリア島にあるシラクーサ。美しいリゾート地として知られると同時に、3000年以上の歴史を持つ古都の魅力も持ち合わせています。随所に見られるギリシャ・ローマ時代の遺跡の多くは、2005年、世界遺産にも登録されました。シラクーサは、大きな橋をはさんで、新市街と旧市街のオルティージャに分かれています。オルティージャは、町の発祥の地といわれ、石造りの建物が立ち並ぶ風情あふれる場所です。オルティージャの中心にあるのが、街のシンボル・ドゥオーモ広場です。バロック様式の荘厳なドゥオーモが見下ろすこの広場は、少年がモニカ・ベルッチ演じるマレーナの思い出を心に刻み付ける印象的な場所として登場します。ゆったりとした時間が流れるロマンチックなリゾート・シラクーサを、作品を通じて味わってみては? ※『マレーナ』のワンシーン ※シラクーサ ドゥオーモ広場 ▼「シラクーサ」プチ情報シラクーサは、イタリアのシチリア島南東部に位置する都市。古代ギリシャ時代にアテネと共に繁栄を誇ったと言われ、数学者アルキメデスの生地でもある。太宰治の『走れメロス』の舞台としても知られる。ギリシャ・ローマ時代の遺跡が数多く残り、世界遺産にも認定された。 ▼アクセス方法日本からはローマ、ミラノ経由でシチリア島のカターニャ空港へ。空港からシラクーサへはバスで1時間20分ほど。 ■『フレンチ・キス(1995)』 『フレンチ・キス(1995)』は、旅先で恋に落ちた婚約者を追いかけて、フランスをめぐるアメリカ人女性を描いたロマンチック・コメディです。メグ・ライアン演じる主人公・ケイトが、詐欺師のリュックと一緒に婚約者を追いかけた先は、南仏のカンヌ。国際映画祭が開催される街としても世界的に知られています。カンヌをふくむ地中海に面した一帯は「コート・ダジュール」=「紺碧海岸」と呼ばれ、その名の通り、紺碧の海に明るい太陽がふりそそぐ、ヨーロッパ随一のリゾート地!ケイトが大騒動を巻き起こすのが、カンヌの中心にそびえ立つセレブ御用達の豪華なリゾートホテル、インターコンチネンタル・カールトン・カンヌ。映画祭の開催期間中は著名な映画人がこぞって宿泊するとか。美しい建物とビーチ。その明るく開放的な空間が、ケイトとリュックの距離を急速に縮める大きな役割を果たしていると言えそうです。恋も実る憧れのリゾート、コート・ダジュール。あなたもぜひ一度、映画で体験してください。 ※『フレンチ・キス(1995)』様子を伺うメグ・ライアン ※コート・ダジュール ▼「カンヌ」プチ情報カンヌは、フランス南東部の地中海に面する都市のひとつ。もともとは小さな漁港だったが、今ではヨーロッパ有数のリゾート地として知られる。毎年5月のカンヌ国際映画祭の開催地として世界的に有名。 ▼アクセス方法日本からは、ヨーロッパの都市を経由してニース・コート・ダジュール国際空港へ。空港からカンヌへは車で1時間程度。 ■『太陽がいっぱい』 『太陽がいっぱい』は、アラン・ドロン演じる貧しい青年・トムが大富豪の放蕩息子・フィリップをねたんで犯罪を計画、彼になりすまして財産を奪おうと画策するサスペンス映画です。フィリップが住むというモンジベロは架空の町。撮影の多くは、ナポリ湾に浮かぶイスキア島で行われました。イスキア島は、青い海と輝く太陽、そしてリラックスを求める人々でにぎわう大人気のリゾート地です。この島に来たらはずせないのが、地中海の豊かな自然を満喫できるクルージング!トムとフィリップもヨットで美しい海へと繰り出しますが、眩しく明るい陽光と、その下で行われる恐ろしい犯罪が、見事な対比を生み出しています。魚市場の場面は、「ナポリを見て死ね」と言われるほど風光明媚な港町・ナポリで撮影されています。人々の活気と彩りに満ちた市場で、アラン・ドロンの持つ影と、憂いを帯びた美しさが際立つ名シーンが生まれました。スリリングな犯罪と一緒に味わう地中海の明るい大自然、いつもとひと味違うリゾート体験ができるのでは? ※『太陽がいっぱい』ヨットのワンシーン ※イスキア島 ▼「イスキア島」プチ情報イスキア島は、イタリア・ナポリ湾内で一番大きな島。火山活動で出来た島で、別名「緑の島」と呼ばれるほど自然が豊か。至る所にわく温泉でのんびりできるほか、ビーチも楽しめる人気のリゾート地。 ▼アクセス方法日本からは、ローマやミラノ経由でナポリ・カポディキーノ空港へ。ナポリ港からイスキア島へは高速船で50分ほど。 『マンマ・ミーア!』© 2008 Universal Studios. All Rights Reserved.『食べて、祈って、恋をして』© 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.『黒いオルフェ』ORFEU NEGRO ©1959 Dispat Film. All Rights Reserved.『マレーナ』© 2000 Medusa Film spa—Roma『フレンチ・キス(1995)』FRENCH KISS ©1995 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved『太陽がいっぱい』© ROBERT ET RAYMOND HAKIM PRO. / Plaza Production International / Comstock Group

-

COLUMN/コラム2014.05.27

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年6月】駒騒 貫八

ジョージ・A・ロメロ監督の「ゾンビ」へのオマージュとして知られ、ホラーとコメディとラブストーリーのミックスを試みた映画「ショーン・オブ・ザ・デッド」。ゾンビ映画好きならご存知の方も多いでしょう。今回紹介させていただくのは、その監督である”映画オタク”エドガー・ライトの2010年の作品。物語の舞台はまだ雪が残るトロント。どこか冴えないバンドのベースを務めるスコット・ピルグリムはゲイの同居人や年下の彼女らと共に、バンド同様冴えない生活を送っていた。しかし、ある日パーティーで出会った(その前に夢の中で会っている)ラモーナに一目惚れをしてから、彼の生活は良くも悪くも激変していく…主演はマイケル・セラ。カナダの若手俳優で、出演作「JUNO/ジュノ」はまだ記憶に新しい。そして彼の同居人役のキーラン・カルキン。カルキンと聞いてあのいたずらっ子を思い浮かべる人も多いと思いますが、その通りマコーレー・カルキンの弟でございます。彼ら二人の台詞の掛け合いも見所の一つ。他にも「キャプテン・アメリカ」のクリス・エヴァンス、アカデミー賞助演女優賞にノミネート経験のあるアナ・ケンドリック、ウェス・アンダーソン作品常連メンバーのジェイソン・シュワルツマンといったそうそうたる面々が名をつらね、日本ではお馴染みの斉藤慶太・祥太も邪悪な元カレ軍団の一員として出演している。冒頭からエドガー節が炸裂します。デジタル化したユニバーサルのロゴ、RPGを思わせるナレーション、軽快なSE(サウンド・エフェクト)によって観客たちをゲームの世界に誘う。どこかで聞いたことのあるゲーム音楽(ゼルダの伝説)、ゲームのステージを連想させる展開、ストリートファイターや鉄拳を彷彿とさせるファイトシーン、ライフゲージ等の演出は観る者にあたかも自らが仮想現実の世界にいるような錯覚をも起こさせる。またこの映画には他にも様々な要素が詰まっています。バックに笑い声が入るホームドラマのようなシーンがあったり、ボリウッドを思わせるダンスシーンがあったり、原作が漫画なこともあり擬音文字が宙を舞ったり。それでいてリアルなところはリアル。過度な演出とリアル、そのギャップがまた僕らを夢中にさせます。前述したように、主人公はバンドマン。そのせいもあってかこの映画は音楽が非常に豪華。レディオヘッドのプロデューサーとしても名高いナイジェル・ゴドリッチを音楽監督に迎え、ブロークン・ソーシャル・シーン、ローリング・ストーンズ、T・レックスらが楽曲を提供、主人公のバンド「Sex Bob-omb」が演奏する曲はベックが作詞作曲している。是非音楽にも”注耳”したい。やりすぎ感がたまらない。いかにもエドガー・ライトな作品ではないでしょうか。この作品、1回観ただけでは味わいきれない面白さがあります。何度も観てほしいです。毎回新しい気付きがあるでしょう。マイケルの可愛いTシャツには注目です。 ©2010 Universal Studios. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2014.05.27

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2014年6月】うず潮

エディ・マーフィが、エディ・マーフィー型宇宙船と体長数cmの宇宙人の2役に挑戦。エディ・マーフィー扮する宇宙人は、危機に瀕した自分の星を救うのに必要な塩を得るため、地球の海水の略奪を狙っていた!そのためには、まず地球人に紛れ込むことから!エディ・マーフィにそっくりな宇宙船でニューヨークの街へ!しかし、おのぼりさん状態の彼らに、車にはねられるという試練が!その車を運転していた親子に介抱され、人間たちの文化に触れた宇宙人がとった行動とは…。エディお得意のパフォーマンス満載の異色SFコメディ!ザ・シネマでは【これで見納め!STAR WARS】と題して、6月もスター・ウォーズを一挙放送! ©2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.