検索結果

-

COLUMN/コラム2015.01.07

幼気でちょっぴりエッチな少年の日誌は人生の厳しさと温かさが混在している!?〜『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』

北欧スウェーデンは美女の宝庫として知られ、古くから様々なタイプの美人女優をハリウッドに輸出して来た。グレタ・ガルボ、イングリッド・バーグマン、アニタ・エクバーグ、そして、ちょっと意外なアン=マーグレット。映画監督では何と言ってもイングマル・ベルイマンだろう。"神と沈黙"をテーマに掲げた数々の名作を遺し、2007年に惜しまれつつ他界した20世紀を代表する名匠である。そして、ベルイマンと同じくスウェーデン出身で、今も現役バリバリでカメラを回している頼もしい後輩がラッセ・ハルストレムだ。 ベルイマンとハルストレムは作風もライフスタイルも対照的だ。ベルイマンが母国スウェーデンを一歩も出ずにレジェンドとなったのに対し、ハルストレムはニューヨークに住まいを構え、ハリウッドでジョニー・デップ主演の『ギルバート・グレイプ』(93)や『サイダーハウス・ルール』(99)と言ったオスカー級の話題作を発表して来た。デビュー当時は正確に発音するのが難しかった"ハルストレム"という名前も、冷徹なベルイマン作品には皆無だった人間への温かい眼差しも、今や映画ファンの間ですっかり定着している。そんな彼が世界に羽ばたく土台を築いた若き日の代表作、それが『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』だ。 舞台は1950年代後半のスウェーデンの田舎町。主人公の少年、イングマルがいつも思いを馳せるのは、人工衛星にむりやり乗せられ、5ヶ月も食事を与えられず宇宙の彼方で餓死したライカ犬のこと。それに比べたら、病床の母を持ち、旅がちな父親不在の家で暮らし、悪戯な兄に虐められ、コップの牛乳も上手に飲めないドジで間抜けな自分なんてましな方。というのが、イングマルの相対的且つ客観的人生論なのだ。イングマルのライカ犬に負けず劣らずの不運は続く。夏休み、彼は心配な母親を家に残し、グンネル伯父さんの家に預けられることになり、大好きな愛犬シッカンとも引き離されてしまう。しかし、こうして文字に置き換えると冷え冷えとする少年の現実が、ハルストレム的感性のフィルターを通すとどうだろう!?不幸は常時ユーモアにかき消され、厳しくとも生きる価値のある人生への愛おしさに心が震えてくる。 例えば、ユーモアはこんな場面で効果満点だ。母親が喧嘩を止めないイングマルと兄のエリクを打っている傍らで、シッカンが床に零れた牛乳をべろ飲みしている。グンネル伯父さん宅の階下で寝たきり生活を送るお祖父さんの願いで、イングマルが女性下着カタログの説明文を読んで興奮させてあげる。伯父さんが勤めるガラス工場の巨乳美女が彫刻家にヌードモデルを頼まれた時、同行したイングマルが美女の秘部を見たくて天窓に張り付き、重みで落下する、等々。その際、傷だらけのイングマルに巨乳姉さんは『堅信礼は受けられないわね』と呆れ顔で呟くのだが、キリスト教では子供にとって最も重要なこの信仰儀礼すら、ユーモアのツールに使ってしまうハルストレムのスウェーデン人らしからぬセンスは笑える。その一方で、おませなエリクが子供たちを地下室に集めて聞きかじりの性教育を施したり、イングマルが仲のいい女子に誘われて線路下の狭いトンネルで抱き合ったりするシーン等も含めて、笑いのソースが性に偏っているのは、この分野の先進国、スウェーデンならでは。すでに死語になった"フリーセックス"という価値観が持つ尖ったイメージをユーモアで再生した点も、ハルストレムの秘やかな功績なのではないだろうか。 イングマルが田舎で出会った、本当は男の子になりたいガキ大将の少女、サガに頼まれて、膨らんできた胸にさらしを巻いてあげるシーンも微妙に刺激的だ。この後、イングマルには最も恐れていた不幸が襲いかかるけれど、そのようにままならない日々を送るのは彼の家族も、サガも、そして、周囲の大人たちも同じ。厳しい現実はすべての人々に均しく試練を強いるけれど、そこには突拍子もない出来事と笑いがセットになっているところが『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』の魅力であり、その後のハルストレム作品にも脈々と継承されて行く。 それは、アイオワの田舎町で家族の世話に青春を捧げた青年の旅立ちを祝う『ギルバート・グレイプ』(93)にも、孤児院で生まれた少年が外の世界に触れて成長していく『サイダーハウス・ルール』(99)にも、フランスの片田舎に住む村人の閉鎖性をチョコレートの甘さが溶かしていく『ショコラ』(00)にも、そして、フランス料理とインド料理が互いの偏見を乗り越えて1つになる最新作『マダム・ローリーと魔法のスパイス』(14)にも、しっかり受け継がれている。ハルストレムが凄いのは設定は異なってもライフワークとも言えるテーマをぶれることなく、しかも、商業ベースに乗せているところ。商業ベースとは言うまでもなく、ジョニー・デップ、レオナルド・ディカプリオ、トビー・マグワイア、ジュリエット・ビノシュ等、人気スターを常に主役に迎え、その中の多くをオスカー候補に送り込んでいることを意味する。 プライベートでは1994年に結婚した女優のレナ・オリンと未だ仲睦まじく、ニューヨークとストックホルムの間を行き来する充実した日々を送っているハルストレム。オリンはかつてベルイマン作品に脇役で出演したこともある、同じスウェーデン出身の実力派女優だ。夫妻が『ショコラ』や『カサノバ』(05)等でコラボしているところは、ベルイマンと彼のミューズと言われた女優、リブ・ウルマンの関係に似ていなくもないけれど、ベルイマンとウルマンが公然と愛人関係をキープしたのに対して、ハルストレムとオリンは正式に結婚し、'95年に生まれた愛娘のトーラ・ハルストレムは女優として活躍している。やっぱり、私生活でもベルイマンとハルストレムは作風が違うのだ。 もし、改めて、または、初めて『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』で心が温まり、ラッセ・ハルストレムに興味を持ったなら、監督としてブレイクスルー以前の作品に触れてみてはいかがだろう?『マイライフ〜』の原型と言われている劇場映画デビュー作『恋する男と彼の彼女』(75)も、その続編『僕は子持ち』(79)も、『マイライフ〜』の直前に監督した『幸せな僕たち』(83)も、全部ちゃんとDVD化されているのだから。 ところで、イングマル役を演じて天才子役と謳われたアントン・グランセウリスは、その後、どうなったか?前年に出演したTVドラマで発見され、イングマル役に大抜擢された彼だったが、映画俳優になる気は毛頭なかったらしく、天才子役の転落ルートは横目で回避し、今はスウェーデンのTV局、TV4のリアリティショーのプロデューサーとして活躍中とか。監督と同じく、これまたけっこうなことではないでしょうか!?■ ©1985 AB Svensk Filmindustri

-

COLUMN/コラム2015.01.05

【未DVD化】ハル・アシュビー、人生をやり尽くした巨匠の最後の挽歌〜DVD未発売『800万の死にざま』

その原作を名手オリヴァー・ストーンらが脚色(『ゴッドファーザー』や『チャイナ・タウン』の脚本をフィニッシュしたロバート・タウンも、クレジットなしで脚本に参加している)、『夜の大捜査線』(1967年)『チャンス』(1979年)の名匠ハル・アシュビーが監督した劇場用映画の「最期の作品」となった。つまり、遺作になったわけだ。 ハル・アシュビーの遺作として記憶するのは、ローレンス・ブロックというクライムストーリーの名手が紡いだ物語にしては若干破綻のあるストーリーかもしれない。ロサンゼルスを舞台にしたハードボイルドな映画でいえば、『チャイナタウン』や『ロング・グッドバイ』ほど緊密な映像が続くわけではない。しかし、最後のミニケイブルカーの銃撃戦のシーンだけは、とても強く記憶に残っている。 アルコール中毒で警察を辞めた元刑事の主人公がジェフ・ブリッジスで、黄金の魂を持った高級娼婦役がロザンナ・アークエット、そして本作のヴィラン(悪役)となる麻薬の売人役がアンディ・ガルシア。ガルシアは、スプラッターホラーさながらで、末期の顔が笑わせる。 時は1980年代半ばであり、この3人のビジュアルはピークといえる。 J・ブリッジスは『カリブの熱い夜』(1984年)の後で、『タッカー』(1988年)の前。R・アークエットは『アフター・アワーズ』(1985年)の後で、『グラン・ブルー』(1988年)の前。A・ガルシアは『アンタッチャブル』(1987年)の前なのだ。 その後、ブリッジスはアル中もので『クレイジー・ハート』(2009年)などにも出ているが、枯れた男のアル中話より、男真っ盛りという感じの当時のたたずまいがいい。主人公スカダーと女性たちのやりとりにじんわりと来るものがあって、彼は誰よりも傷つきやすくて、アル中でグチャグチャになっていきながらも酒を断って禁酒する感じが、強いだけのハードボイルド・ヒーローと違って、とても親近感がある。彼は据え膳食わぬは男の恥ではないが、目の前に裸の女がいても、彼はけっして手を出さないのだ。それにブリッジスは何よりも、『恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』(1989年)や、『ファッシャー・キング』(1991年)や、『ビッグ・リボウスキ』(1998年)といった僕の「偏愛する映画」(どうしても嫌いになれない映画)に3本も主演しているのだ。 それに、ガルシアもブレイク寸前で、サイコキラースレスレのぶち切れキャラを演じている。これが、痛快だ。オリヴァー・ストーン脚本作品『スカーフェイス』(1983年)の後であり、あのトニー・モンタナの延長線上のような演技で、『ゴッドファーザー PARTIII』(1990年)のアル・パチーノの後継者は決まったようなもんである(笑)。 アークエットも化粧っけもなく、素顔に近い。元ダンサーで、娼婦をやっている自分の身の上話を主人公スカダーにとつとつと話す場面が、叙情的ですばらしい。彼女はかなりのファニーフェイスで、悪くいえば漫画のようなコケティッシュなアヒル顔をしている。このときの彼女の表情はあるときは素の少女であり、またあるときは無垢な女性そのもので、思わず感情移入してしまうのだ。さすが、ロックバンドTOTOのヴォーカル、スティーヴ・ボーカロに「ロザーナ」を歌わせるだけはある(ボーカロとアークエットの消滅した恋愛関係を歌ったものだと思われていたが、その後にただ単にコーラスに合う名前だと判明した)。ともかく、彼女の魅力を存分に味わえるわけだ。ちょっと胸が大きいのも、すばらしい。こんなにも胸に沁みる映画なのに、彼女がステキなのに、いまのところセルビデオでしか観る機会がないというのが、本当に残念で仕方がない。 1970年代のハル・アシュビーといえば、『真夜中の青春』(1971年)『ハロルドとモード』(1971年)『さらば冬のかもめ』(1973年)『シャンプー』(1975年)『ウディ・ガスリー/わが心のふるさと』(1976年)『帰郷』(1978年)『チャンス』(1979年)といった、とてもシニカルな傑作ばかりを連発した。 ヘリコプターの羽音で始まるジェームズ・ニュートン・ハワードの音楽も、全体に緊迫感(サスペンス)を植え付けて、最後のミニケイブルカーの場面まで、一気呵成に見せてすばらしかった。だが、「あれ、この急展開って何?」という脚本上の些細な綻びはあるけれど、その音楽のおかげで僕には、最後にはズシリと来た。いわば、感動がである。 そして何よりも、主役3人のキャラクターが立っていて、彼ら3人がビジュアル的にピークにあったことから、彼らのアンサンブルが絶妙であり、何ともいえぬエモーションをかきたててくれたのだ。ちょっとぬるいアクション映画に感じる部分は少々残念だが、ハル・アシュビーの遺作と呼ぶにふさわしい、記憶に残るいい作品に仕上がっている。何しろ観終わって30年近く経つのに、最後のミニケイブルカーでの銃撃戦はフィルムのひとかけらひとかけらを憶えており、けっして忘れていないのだ。これはすごいことだ。まさに人生をやり尽くした巨匠の、最後の挽歌といえるかもしれない。■ © 1986 PSO Presentations. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.12.18

実は凄い子!ホンモノの格闘家テイラー・ロートナーの『ミッシングID』

多くの場合、映画の中では演技のプロである俳優がアクションをすることになるのだが、撮影前にどれほどトレーニングを積んだとしても、彼らのアクションが素晴らしい出来になるとは限らない。むしろ「スタントマンに任せておけば良いのに……」と思わせるような“半端に頑張っちゃった映画”が非常に多いのだ。 だからこそ筆者は常に思う。「演技力のあるホンモノの格闘家のアクション映画が観たい!」 最初にその筆者の願望を現実のものとしたのは、言うまでもなくブルース・リーだ。中国武術の詠春拳に始まり、空手、ボクシング、柔道、シラット、カリと様々な武術を融合させ、現在のMMA(Mixed Martial Arts:総合格闘技)の礎を気付いたブルース・リーは、『燃えよドラゴン』で映画における格闘技アクションのオリジナルにして完成形を提示した。その後のカンフー映画の大ムーブメントでは多くの武術家が映画に進出し、スクリーンでその技を見せ付けてくれたのだった。 またブルース・リーの親友で世界プロ空手選手権ミドル級王者のチャック・ノリスは、ハリウッド映画に本物の空手アクションを取り入れるとともに、タカ派アクション全盛の波に乗ってヒット作を連発させることに成功。80年代末期にはスティーヴン・セガールが、合気道というまったく新たな(それでいて伝統的な)格闘スタイルをアクション映画に持ち込み、全世界のアクション映画ファンの度肝を抜いている。 そしてアメリカで総合格闘技イベントUFCが産声を上げると、打撃系格闘技でない新たな護身格闘技としてブラジリアン柔術が知られるようになり、UFCが世界的な人気を博すようになると、ランディ・クートゥア、チャック・リデル、クイントン“ランペイジ”ジャクソンといった、現役格闘家が映画に出演するようになったのは2000年代に入ってからとなる。同時期にアジアでは古式ムエタイのエッセンスをふんだんに取り入れたタイ映画『マッハ!!!!!!!!』や、インドネシアの伝統武術シラットの達人たちが出演する『ザ・レイド』が世界的な評価を受けるようになっている。 こうしたアクション映画の成功事例に共通するのは、単に本物の格闘技をその道の達人たちとともにそのまま映画の世界に持ち込んだわけではなく、既存の映画のアクションの方程式の中に本物のエッセンスをふんだんにまぶすことで、映画のアクションに対するリアリティを格段にアップさせた点である。そして俳優として人気を博しながらも、前述のアクション映画でのリアリティを大いに感じさせるアクションの出来る俳優、その中でもイチオシとなるのが、テイラー・ロートナーなのである。 ロートナーと言えばアメリカで社会現象になるほどの大ヒットを記録したヴァンパイア・ラブロマンス『トワイライト』で人狼青年ジェイコブを演じたことで、ティーンの人気を獲得したイケメン。今では映画一本の出演料が2000万ドルを超えるAランク俳優として活躍していることは、周知の通りである。しかしこのロートナーは、単なる二枚目俳優ではないのだ。 1992年2月、ミッドウェスト航空のパイロットである父とソフトウェア開発会社に勤める母の下に生まれたロートナーは、6歳から空手を習い始め、7歳の時にはアメリカ国内の空手トーナメントに出場。そこで空手やテコンドーの師範であるマイケル・チャットと出会い、チャットの道場であるエクストリーム・マーシャルアーツへの入門を許可される。そこでメキメキと頭角を現したロートナーは、8歳にして黒帯を取得。いくつかのジュニア世界選手権で優勝し、キックボクシングで有名なISKA(国際競技空手協会)の国際大会でも優勝して、2003年には空手の世界ランキング1位になっている。ロートナーは名実ともに世界最強の少年空手家であったのだ。 そしてロートナーの師であるチャットは、『パワーレンジャー』シリーズや『オースティン・パワーズ』などの映画/テレビでスタントマンを務めていたため、その世界にロートナーを紹介。様々な民族がミックスされたエキゾチックなルックスを持ち、世界ラインキング1位の空手家という完璧を絵に描いたロートナーは、オーディションに次々と合格。『トワイライト』のジェイコブ役で全米最高のマネーメイキングスターの仲間入りをしたのだった。そんなロートナーの初主演作が、本稿で取り上げる『ミッシングID』なのである。 ケンカっぱやいのが玉に傷な男子高校生ネイサン・ハーバー。ネイサンに徹底した格闘スキルを叩き込み、その習得状況は非常に厳しくチェックが入るという点において一風変わってはいるが、理解のある両親のもとで幸せに暮らしていた。ただ時折見る女性が殺される生々しい夢に悩まされており、カウンセラーのベネット医師の下に通っていた。ある日幼馴染のカレンとともに学校の課題のために児童誘拐の調査を始めたネイサンは、誘拐被害児童の情報提供を呼びかけるサイトで驚くべきものを見付けてしまう。それは、自分自身の幼少期の写真であった。単なるそら似とも思えたが、その写真に写っている児童が身に着けているものは、ネイサンの子供のときの洋服と染みの位置まで完全に一致。ネイサンはサイトの運営にコンタクトを取り、さらに両親にそのことを問いただしてみた。しかしその時、自宅を訪れた黒いスーツ姿の二人組に両親は射殺されてしまう。間一髪脱出に成功したネイサンは、カレンとともに自身の出生の秘密を探るための旅に出発するのだったが…。 ストーリー的には、ティーン版『ボーン・アイデンティティ』とも言うべき内容の作品であるが、何より本作のアクションシーンには、最新のMMAテクニックがふんだんに盛り込まれているのが特徴的であろう。中盤の列車内でのアクションシーンでは三角締めなどの柔術技も披露。長い手足を持つロートナーの柔術テクニックはなかなかのものである。もちろん本業(?)である空手の経験を存分に活かしたサイドキックやパンチは、一朝一夕に身に着けたようなものではないだけに迫力満点だ。 ちなみに本作のスタントコーディネイターはブラッド・マーティン。『エクスペンダブルズ』シリーズや、ジェイソン・ステイサムの『バトルフロント』でもMMAのエッセンスを大量に投入したアクションをコーディネイトしたやり手アクション監督であり、『ミッシングID』でもその辣腕は奮っている。 サスペンスとして充分に魅力的な本作であるが、そこにロートナーのキレッキレのアクションに加え、ジャッキー・チェンばりのスタントシーンも堪能できる『ミッシングID』。是非ともこの機会ご覧になって頂きたい。そして新たなアクションスター、テイラー・ロートナー誕生の瞬間を確認してほしい。■ © 2011 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.12.10

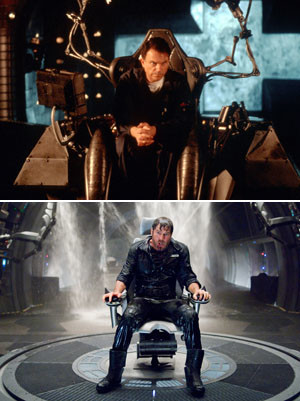

宇宙探査に挑む人類を脅かす“人智を超えた恐怖”を描いた2作品〜『イベント・ホライゾン』と『パンドラム』

こうした問いかけはジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』(1902)以来、SF映画における最もポピュラーなテーマであり、多くのクリエイターの創作意欲を刺激し、映画ファンの夢とロマンをかき立ててきた。そんな宇宙探査映画の歴史に新たなエポックを刻み込んだのが、クリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』(14)である。地球終焉のカウントダウンのさなかに交わされた父と娘の“約束”の物語が、無限の宇宙空間へと飛翔し、時空と次元を超えて想像を絶するうねりを見せていくこの超大作は、まさに視覚的にも感情的にも圧倒されずにいられない究極のスペース・アドベンチャーであった。 しかしながら『インターステラー』がそうであったように、宇宙探査ミッションには想定外のトラブルが付きもので、時には人智を超えた“恐怖”との遭遇も覚悟せねばならない。むろん、その代表格はリドリー・スコット監督作品『エイリアン』(79)だが、これ以降に作られた数多くのSFホラーの中でとびきり異彩を放っているのが『イベント・ホライゾン』(97)である。『インターステラー』でも扱われた“ワームホール(時空の抜け道)”を意外な形でストーリーに組み込んだこの映画、あの『バイオハザード』シリーズ(02~)でおなじみのヒットメーカー、ポール・W・S・アンダーソン監督のハリウッド第2作にして、彼のキャリアの最高傑作とも言っても差し支えないであろう本格的な恐怖映画なのだ。 物語は西暦2047年、7年前に忽然と消息を絶った深宇宙探査船イベント・ホライゾン号からの信号がキャッチされ、その設計者であるウェアー博士を乗せた救助船クラーク&ルイス号が調査に赴くところから始まる。イベント・ホライゾン号には生存者はひとりもいなかったが、なぜか船のあちこちから生命反応が検知される。そして内部に足を踏み入れたクルーは何者かの気配に脅え、奇怪な幻覚や幻聴に悩まされるようになる…。 本作はクラーク&ルイス号の一行がイベント・ホライゾン号に到達するまでの導入部からして、じわじわと恐怖感を煽っていく。ウェアー博士が同行するクルーに聴かせるのは、イベント・ホライゾン号との最後の交信を録音したテープ。そこにはこの世のものとは思えないおぞましい呻き声や悲鳴が記録されており、ラテン語の声も含まれている。それはまるでオカルト・ホラーにしばしば盛り込まれる“悪魔の肉声”のようであり、宇宙空間を漂流するイベント・ホライゾン号は不気味な幽霊船そのものだ。そう、まさしくこの映画はロバート・ワイズ監督の名作『たたり』(63)をお手本にし、宇宙船を幽霊屋敷に見立てたSF“ゴシック”ホラーなのである。 『エイリアン』に加え、『シャイニング』(80)のサイキックな要素も取り込んだフィリップ・アイズナーのオリジナル脚本は、さらなる驚愕のアイデアを炸裂させる。ここで序盤におけるウェアー博士のもったいぶったワームホールの解説が伏線として生きてくる。イベント・ホライゾン号がワームホールを抜けて行き着いた別次元とは何なのか。ネタバレを避けるため詳細は避けるが、そこにこそ本作最大の“人智を超えた恐怖”がある。ホラー映画好きならば誰もが知る某有名作品のエッセンスを大胆に借用し、なおかつそれをワームホールと結びつけたアクロバティックな発想には脱帽せざるをえない。ルイス&クラーク号のクルーの行く手に待ち受ける真実は、宇宙のロマンとは真逆の極限地獄なのだから! ウェアー博士役のサム・ニールと船長役のローレンス・フィッシュバーンを軸とした俳優陣の緊迫感みなぎるアンサンブル、ノートルダム大聖堂にヒントを得たというイベント・ホライゾン号の斬新な造形、長い回廊や医務室といった船内セットの優れたプロダクション・デザインも重厚な恐怖感を生み、一瞬たりとも気が抜けない。製作時から17年が経ったというのにまったくチープに見えないのは、CGに頼るのを最低限にとどめ、生々しい質感のアナログな特殊効果を多用した成果だろう。ちなみに筆者は、かつて東銀座の歌舞伎座前にあった配給会社UIPの試写室で本作を初めて鑑賞したとき、登場人物が扉を開け閉めしたりする物音だけで心臓が縮み上がった思い出がある。 もう1本、併せて紹介する『パンドラム』(09)は、ポール・W・S・アンダーソンが製作に回り、クリスティアン・アルヴァルト監督を始めとするドイツ人スタッフとコラボレートしたSFスリラーだ。西暦2174年、人口の爆発的増加によって水と食糧が枯渇した地球から惑星タニスという新天地へ旅立った宇宙船エリジウム号が舞台となる。 まず面白いのは冒頭、長期間にわたる冷凍睡眠から目覚めた主人公の宇宙飛行士2人が記憶を喪失してしまっていること。自分たちがどこへ何のために向かっているのかさえ思い出せない彼らは、上官のペイトン(デニス・クエイド)が睡眠室に残って指示を出し、部下のバウアー(ベン・フォスター)が船内を探検していく。観客である私たちも特権的な情報を与えられず、2人の主人公と同じく暗中模索状態で不気味に静まりかえった広大な船内をおそるおそるさまようことになる。 ペイトンとバウアーが真っ先に成し遂げるべきミッションは船の動力である原子炉を再起動することだが、バウアーの行く手には正体不明の凶暴な人食い怪人がうようよと出現。さらには生存者の男女2人との出会いや人食い集団とのサバイバル・バトル、バウアーの失われた記憶やエリジウム号に隠されたミステリーといったエピソードが、異様なテンションを持続させながら矢継ぎ早に繰り出され、まったく飽きさせない。『エイリアン』や『プレデター』シリーズや『ディセント』(05)などを容易に想起させる既視感は否めないが、後半に『猿の惑星』(68)ばりの壮大なひねりを加えたストーリー展開も大いに楽しめる。全編、汗とオイルにまみれてノンストップの苦闘を演じきった俳優陣の熱演も凄い。よくも悪くもアンダーソン的なB級テイストに、スタッフ&キャストのただならぬ頑張りが血肉を与えた快作と言えよう。 さすがに破格のバジェットを投じ、並々ならぬクオリティを誇る『インターステラー』と比較するのは酷だが、きっとこの2作品も多くの視聴者に“見始めたら、止められない”スリルを提供することだろう。もはや宇宙探査というアドベンチャーが地球滅亡という切迫した設定とともに描かれるようになった21世紀において、このジャンルはいつまで“SF”であり続けるのだろうか? 上『イベント・ホライゾン』TM & Copyright © 2014 Paramount Pictures. All rights reserved./下『パンドラム』© 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2014.12.04

【未DVD化】思い出の2大アイドル競演映画は、舞台裏もおもしろネタ満載!?〜DVD未発売『リトル・ダーリング』

ストーリーを改めて精査する前に、2人がロケで合流するまでのプロセスと撮影中のきな臭いエピソードを、やはり紹介しないわけにはいかない。 まず、テイタムはこの映画に出演する前の1973年、父親のライアン・オニールと共演した『ペーパー・ムーン』で史上最年少の10歳でアカデミー助演女優賞を受賞後、『がんばれ!ベアーズ』(76)の豪腕ピッチャー役で名実共にトップアイドルの座をゲット。そして、同じ役を彼女と奪い合ったのが、何と奇遇にもクリスティ・マクニコルだった。『リトル・ダーリング』が公開された当時、ファンの間でまことしやかに囁かれた噂話がある。それは、当初、劇中で不良少女ぶりを炸裂させるエンジェル役をオファーされたテイタムが、ミスキャストを承知でお嬢様のフェリス役をチョイスしたという"わがまま伝説"。クリスティが映画女優としては一歩先を行くテイタムの希望を渋々受け容れたことは想定でき、その後、しばらくこの噂話は事実として語り継がれることになる。 ところが、事実はその反対だったという説もある。映画サイトのIMDbによると、映画が公開された1980年3月発売の芸能誌"ピープル"が、フェリス役を最初にオファーされたのはクリスティの方で、彼女がそれを断り、あえてエンジェル役を選択したことを伝えているのだ。理由として挙げられているのは、当時、クリスティは高視聴率ドラマ『ファミリー 愛の肖像』(76〜80)にレギュラー出演して高い認知度を誇っていたからというもの。オスカー女優か?TVのアイドルか?それは現役最高峰の演技派女優、メリル・ストリープと、TVのトークショーで天文学的なギャラを稼いだオプラ・ウィンフリーの比較論にまで繋がる、アメリカ・ショービズ界の永遠のテーマかも知れない。 とりあえず『リトル・ダーリング』が無事にクランクインしてからも、テイタムとクリスティの間には色々あったようだ。エンジェルは物語の最初から最後までタバコを吹かし続けるのだが、それまでタバコを吸ったことがなかったクリスティ(当時17歳)にタバコの味を教えたのはテイタム(当時16歳。何しろ彼女は9歳で出演した『ペーパー・ムーン』ですでにチェーンスモーカー役を演じているのだ。アカデミー協会、倫理的にどうなの!?) で、以来、クリスティは私生活でもタバコを手放せない体になってしまったとか。 しかし、撮影中、派手に問題を起こしたのはクリスティの方で、ロケの合間には退屈しのぎに車を飛ばしてカーブを曲がりきれず、ロケ地、ジョージア州マディソン郡の草むらにドーナツ状の跡をつけて警察沙汰にもなっている。その際、クリスティの実母が『ドラッグをやってなかっただけまし』と言い放ったことや、テイタムとクリスティが宣伝用にツーショット写真を撮る際、位置取りで揉めたという話も記録に残っている。どれもこれもゴシップ好きには堪えられない美味しい話ばかりだ。 映画自体も単純にアイドル映画としてカテゴライズすることは憚られる、けっこう意味を持った作品に仕上がっている。物語の舞台は各地から女子たちが集まってくるひと夏のサマーキャンプ。キャンプ場に向かう車中に、母子家庭で育った下町生まれのエンジェルと、対照的に山の手育ちのお嬢様、フェリスがいる。2人は共に15歳。偶然バスで隣り合わせになった時からソリが合わず、何かとぶつかり合う2人がどちらも処女であることがバレると、すでに14歳でセックスを知ったと豪語するおませな少女、シンダーが突如悪巧みを思い付く。エンジェルとフェリス、どちらが先に処女を捨てるか?全員で賭けをしようというのだ。その辺には特に興味津々の少女たちが思わず手を挙げたのは言うまでもない。そこから、ライバル2人の"ロスト・ヴァージン作戦"がスタートする。 1980年代当時も今も、男子の童貞喪失ものは枚挙に暇がない。1950年代のフロリダでセックスのことしか頭にない男子高校生の行状を描く『ポーキーズ』(81)やタイトルもずばり『初体験/リッジモント・ハイ』(82)、また、プロムを童貞喪失のタイムリミットに設定した男子の焦りを綴る『アメリカン・バイ』(99)、そして、物悲しくも可笑しい『40歳の童貞男』(05)まで、まるで、映画史に"童貞喪失映画"というジャンルが確立されているかのようだ。実は確立されていたりして。逆に、女子のヴァージン喪失映画は極めて稀だ。そこに、『リトル・ダーリング』は果敢にも挑戦している。 エンジェルが湖の反対側でキャンプを張るイケメン男子のランディ(これが映画デビューして2作目のマット・ディロン)に狙いを定め、その目的を隠すことなくアプローチする一方で、フェリスはお嬢様転じて肉食系と化し、キャンプ場の体育コーチ、キャラハンに体当たりをかます。その間、女子グループはエンジェルが運転するスクールバスでキャンプ場を抜け出し、公衆男子トイレに潜入して自動販売機からコンドームを大量に入手。勿論、目的はエンジェルとフェリスの"その時"のためだ。また、彼女たちは湖の向こう側で全裸になって泳ぐ男子の体を望遠鏡で視姦したりもする。それらの行動は童貞喪失映画ではお馴染みの光景。その逆バージョンを、このようにあっけらかんと、まして、1980年にやってしまっていることの意味は、フェミニズム的観点から鑑みても特筆すべきではないだろうか。 そして、エンジェルとフェリスは処女を捨てられたのか、どうか。物語の着地点は、大人になることを急いではいけない。また、同時に、セックスには必然性、つまり愛が伴わなくてはいけない。その2点に尽きる。これは、かつて乱発された童貞喪失映画がスルーしてきた、ヒロイン映画独特の普遍的で大人びた結論と言わざるを得ない。 最後に、『リトル・ダーリング』がDVD未リリース作品としても貴重であることを付け加えておこう。と言うのも、オリジナルの映画にはお馴染みのヒットソングが何曲かフィーチャーされているのだが、ハリウッドでは珍しく版権の処理過程に問題があったらしく、作品がビデオカセットとレーザーディスク化された際、それらの曲は削除され、各々の場面にマッチする他の適当な音楽に差し替えられたという。カットされたのは、スーパートランプの"スクール"、ジョン・レノンの"オー・マイ・ラブ"、そして、エンドロールにかかるベラミー・ブラザーズの"レッツ・ユア・ラブ・フロウ"の3曲。つまり、今回ザ・シネマ解放区ではオリジナルの名曲入り『リトル・ダーリング』が幸運にも鑑賞できるというわけだ!!■

-

COLUMN/コラム2014.11.22

【未DVD化】イーストウッドがギターを爪弾き、吹き替えナシでラブソングを歌う!DVD未発売作『ペンチャー・ワゴン』の聴きどころ‼︎

クリント・イーストウッドが映画監督、製作者、そして、俳優としてハリウッドの現役最高峰にして最高齢であることは誰もが認めるところ。同時に、彼が自作に音楽を提供して来たことも常識の範疇だ。そのキャリアは長い。過去、作曲家として正式にクレジットされたのは、『ミスティック・リバー』(03)『ミリオンダラー・ベイビー』(04)『父親たちの星条旗』(06)『さよなら。いつかわかること』(07)『チェンジリング』(08)『ヒアアフター』(10)『J.エドガー』(11)以上、たったの!7本だが、サウンドトラックに何らかの形で関わった作品は実に20作以上。作詞を担当したのが『ハートブレイク・リッジ』(86)『許されざる者』(92)『パーフェクト・ワールド』(93)『マディソン郡の橋』(95)『目撃』(97)『トゥルー・クライム』(99)等だが、歌手としても参加している作品が多いのには、改めてちょっと驚く。 まず、『ダーティファイター 燃えよ鉄拳』(80)ではブルースのキング、レイ・チャールズと主題歌"Beer to You"を、続く『ブロンコ・ビリー』(80)ではカントリー・シンガーのマール・ハガードと主題歌"Bar Room Buddies"を、そして、『ダーティハリー4』(83)ではカントリー界の大御所、T.G.シェパードとハリーの名台詞をフィーチャーした"Go Ahead Make My Day"をデュエット。それらは、初監督作『恐怖のメロディ』(71)でジャズの名曲"Misty"を取り上げたように、イーストウッドがジャズやブルース、そして、カントリーミュージックに対して造詣が深いことの証明だが、さらに、『センチメンタル・アドベンチャー』(82)では自ら大酒飲みのカントリー歌手に扮し、主題歌の"Honkytonk Man"他、合計3曲を劇中で堂々と熱唱しているのだ。 さて、その歌手=イーストウッドの若く、美しい歌声を堪能できるのがミュージカル映画『ペンチャー・ワゴン』だ。こんな"掘り出し物"を見られる、聴けるイーストウッド・ファンはラッキーだと思う。そもそも、なぜ彼が場違いなミュージカルに出演する羽目になったかと言うと、これには裏話がある。映画がクランクインする前年、『荒鷲の要塞』(68)で共演したリチャード・バートンを介してバートンの当時の妻、エリザベス・テイラーとすっかり親しくなったイーストウッドは、彼女の方から『真昼の死闘』(69)での共演を持ちかけられるが、リズ&バートンの高額な出演料に配給のユニバーサルが難色を示したためにクランクインが大幅に遅延。そこで、イーストウッドが隙間を埋めるために選んだのが『ペンチャー・ワゴン』への出演だったと言われる。 ゴールドラッシュに沸く西部に馬車を連ねてやってくる男たちの"夢を抱き、馬車を仕立て、一緒に来い!!"という男性コーラスで始まる映画は、オープニングから古き良きミュージカルの空気感を発散しまくり。それもそのはず。オリジナルのブロードウェー・ミュージカルがロングランをスタートしたのは1951年のこと。舞台でも製作、脚本、作詞を担当したアラン・ジェイ・ラーナーは、映画化に際して設定を大胆にアレンジしたらしいが、むつけき男どもが金の採掘のために"名なしの町"を建設し、酒に浸り、女を競売にかける風景は、それでも今見るとかなり無秩序。 しかし、そんな違和感もイーストウッドが歌い始めた瞬間、物珍しさのあまり払拭される。リー・マーヴィン演じる主人公、ベン・ラムソンがパートナーと名付けて友情を紡ぐことになるイーストウッド扮する放浪の男は、いきなり、川縁に座り、ガールフレンドを思い出しながらギターを爪弾きラブソング"I Still See Elisa"を歌うのだ。甘く切ないその歌声を聞いて、即、吹き替えと思う人は多いかも知れない。しかし、それは正真正銘、イーストウッド、当時39才のナマ声。『グラン・トリノ』(08)の主題歌に参加した78才のしゃがれ声も味があったけれど、こっちはまた別の若々しい味わいがある。他にも、パートナーが"森に語りかけても応えてはくれない"と淋しげに歌う"I Talk To The Trees"、過去を振り返りつつ"真面目に働いていた頃に戻りたい"と歌う"Best Thing"、そして、マーヴィンや男たちと金を掘りながら合唱するブルース調の"Gold Fever"、以上4曲を熱唱。それらはサウンドトラック・レゴード" Paint Your Wagon"にも収録されている(Amazonに在庫あり)。 ナマ歌を披露しているのはイーストウッドだけではない。リー・マーヴィンも負けじと同じく4曲を歌っている。イーストウッドの歌唱が正統派なのに対して、マーヴィンは演じるキャラクターに準じた無骨な歌い方で、歌と言うより台詞をメロディに乗せて喋っているという感じ。同じアラン・ジェイ・ラーナーの代表作『マイ・フェア・レディ』(64)でヒギンズ教授を演じたレックス・ハリソンの歌唱法に似ているのは単なる偶然だろうか。ところで、その『マイ・フェア・レディ』でヒロインのイライザを演じたオードリー・ヘプバーンの歌は、ほとんどソプラノ歌手のマーニ・ニクソンによって吹き替えられていたことは有名だ。『ペンチャー・ワゴン』でもベンとパートナーが奪い合う妻、エリザベスを演じるジーン・セバーグの歌は、ディズニーアニメ『こぐま物語』(47)で"歌うハープ"の声を受け持った子役出身の女優、アニタ・ゴードンが吹き替えている。 マーニ・ニクソンはオードリーの他にも、『王様と私』(56)のデボラ・カーや『ウエスト・サイド物語』(61)のナタリー・ウッド等、プロのシンガーではないスター女優の影武者として知られる存在だが、そんなミュージカルで吹き替えが常識だった時代に引導を渡したのは、『サウンド・オブ・ミュージック』(65)だ。本格的に歌い、踊れる舞台女優、ジュリー・アンドリュースをヒロインに据えて歴史的ヒット作が生まれたことで、これ以降、ハリウッドの各社は挙って歌える俳優をミュージカル映画の主役に起用。そうして市場に放たれて行ったのが、リチャード・ハリスとヴァネッサ・レッドグレーブが歌に挑戦した『キャメロット』(67)であり、レックス・ハンソンが『マイ・フェア・レディ』よりはメロディアスに歌う『ドリトル先生不思議な旅』(67)であり、バーブラ・ストライサンドが希代の4オクダーブでスクリーンデビューした『ファニー・ガール』(68)であり、ピーター・オトゥールとペトゥラ・クラークの『チップス先生さようなら』(69)であり、そして、マーヴィン&イーストウッドの『ペンチャー・ワゴン』だったわけだ。 残念ながら、これら"ナマ歌"ミュージカルは興行的にはことごとく失敗に終わり、ミュージカル映画は西部劇と同じくコストパフォーマンスの悪いジャンルとして、昨今のハリウッドでは敬遠されるようになってしまった。しかし、少なくてもイーストウッド・ファンにとって『ペンチャー・ワゴン』は、今や"翁"と呼ばれ、敬われる御大の歌のルーツを探るには絶好の教材。たとえ設定は古臭くても、少々大袈裟かも知れないが未来永劫語り継ぐべき作品ではないだろうか。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.11.12

【未DVD化】砂漠に映える白色が似合う、芳紀18歳のブルック・シールズ〜 DVD未発売『サハラ』

ウォン・カーウァイ監督の『花様年華』が熟した女性マギー・チャンの美しさをとどめた映画だとすれば、アンドリュー・V・マクラグレン監督の『サハラ』は、また蕾のような少女ブルック・シールズの熟し切っていない美しさをとどめたアドベンチャー・ロマンス映画だ。まだティーンだったが、『青い珊瑚礁』(1980年)や『エンドレス・ラブ』(1981年)により世界的に人気を集め、当時の「美少女」の代名詞となった。 ブルーネットの髪と青い目に特徴がある美少女で、シールズは美しさの片鱗を見せている。実は183センチの大女なのだ。 監督のアンドリュー・V・マクラグレンは、ジョン・ウェインやジェームズ・スチュワートなどが主演した西部劇に定評がある人で、父親は『静かなる男』(1952年)でジョン・ウェインと素手で延々と殴り合ったヴィクター・マクラグレン(ジョン・ウェインとの共演作も多い)。それは、スティーンヴン・スピルバーグ監督が『1941』でオマージュを捧げた名シーンだった。 『サハラ』はこんなストーリーだ。やや大味なのは否めない。1927年、デトロイト。父親を亡くしたばかりの少女デイル(ブルック・シールズ)は父の遺志を受け継ぎ、サハラ砂漠で行われる国際ラリーに出場することを決意する。そのラリーは女人禁制のため、デイルは長い髪を帽子の中にたくし込み、付け髭を付け、男になりすまして、ラリーに参加にするのだ。彼女のチームは砂漠の最短コースを進むが、そこはシャンブラ族とハマンチャ族が部族抗争(ドンパチ)を繰り広げている危険地帯であり、デイルはシャンブラ族に族長ラズールに捕まってしまう。彼女を救ったのは、ラズールの甥で一族の長であるジャファールだった。 国際ラリーレースが映画のおもな舞台になる。それに砂漠を背景に、エキゾチックなジャファールとのロマンスが味付けされるのだ。シールズのお相手ジャファール役は、ウォシャウスキー兄弟が監督した『マトリックス・リローデッド』『マトリックス・レボルーションズ』(2003年)のメロビンジアン(マトリックス最古のプログラムで、モニカ・ベルッチ演じるパーセフォニーの夫)役で有名なランベール・ウィルソンである。 第一、物語の発端となる父親の死がやや唐突すぎる。ラリーに挑む車の最終テストでミッションの事故により事故死するのだが、その前後のシーンを丸々抜け落ちたかのようで、何か釈然としない。また、ハリウッド映画によくあるようなハッピーエンドであるから、ラリーの勝敗の結果なんかどうでもいい。本作は彼女が女性であることを忘れてしまったかのようだ。そのせいか、第5回ゴールデンラズベリー(ラジー)賞で、ブルック・シールズは最低女優賞と最低助演男優賞(付け髭を付けて男装した姿で)の2部門でノミネートされ、最低助演男優賞を受賞した。ゴールデンラズベリー賞で最低助演男優賞を受賞した唯一かつ初めての女優になった。 ランベール・ウィルソンとのラブロマンスは、彼女を砂漠に引き寄せるかのようだ。ある意味でそれは映画の一服のオアシスであり、彼とのキスは魅惑的だ。 それにダメ押しするように、名匠エンニオ・モリコーネの音楽が繰り返し繰り返し流され、ラブロマンスを劇的に盛り上げている。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(1984年)の前年の作品だが、名曲揃いの巨匠の作品の中でも比較的印象が薄い。 「男装の麗人」について触れたい。むかしの日本にも、どこかアブノーマルで秘めた雰囲気があった、東洋のマタハリといわれた川島芳子がいた。しかし、映画の中では、ブレーク・エドワーズ監督の『ビクター/ビクトリア』(1982年)のジュリー・アンドリュース、トレヴァー・ナン監督のシェクスピア『十二夜』(1996年)のイモジェン・スタップス、ジョン・マッデン監督の『恋におちたシェイクスピア』(1998年)のグウィネス・パルトロー、キンバリー・ピアース監督の『ボーイズ・ドント・クライ』(1999年)のヒラリー・スワンク、レア・プール監督の『翼をください』(2001年)のハイパー・ペラーポ、ロドリゴ・ガルシア監督の『アルバート氏の人生』(2011年)のグレン・クローズらがいる。演技の上手い名女優の独壇場であり、性同一性障害や男性社会に対抗するためとかの深刻な例を除いて、作劇上ではコミカルな場合が多い。『十二夜』と『恋におちたシェイクスピア』は、ヴァイオラというシェイクスピアが生んだキャラクターであり、「男装の麗人」は悲喜劇に笑いをもたらす。 だが、これは、日本のドラマ『花ざかりの君たちへ』(2007年)の堀北真希、韓国のドラマ『美男ですね』(2009年)のパク・シネに近く、少女が男性の格好を真似ているにすぎない(ラジー賞も納得だ!)。どこからどう観ても女性にしか見えないのだ。悪くいえば、未熟な宝塚もどきレベルだ。 とはいえ、ブルック・シールズの美しさを観るだけで大変満足出来る。彼女は不思議なほど、神秘的な砂漠(オレンジ色? 薄茶色?ベージュ色?)に映える、実に白い布切れがよく似合うのだ。 最初登場するのは、上流社会のお転婆娘ではフラッパースタイルの白いドレス姿。次に登場するのは「男装の麗人」で、白を基調にしたスーツ姿。その次は白いつなぎのドライビングスーツ姿。そのドライビングスーツを脱いで白い下着姿でシャンブル族のオアシスの滝で水浴びするシーンもある(スケスケで乳首がウッスラと見える)。その次のアラブの白い花嫁衣装姿の彼女は化粧もバッチリで黒いアイラインが描かれ、息を飲むような美しさだ(その後にラブシーンもある)。最後はジャファールから逃げ、レースに再び参戦するときの白いドレス姿。これも半裸状態になるシーンがあって、たまらなく超セクシーだ。 だからこそ、蕾のような少女ブルック・シールズの美しさを永遠に記憶の中にとどめたいのだ。ルイ・マル監督の『プリティ・ベビー』(1978年)で12歳の娼婦を演じて、悩殺的な演技がセンセーショナルな話題を呼んだ。『青い珊瑚礁』や『エンドレス・ラブ』よりも、少々大人になった17〜18歳ぐらいの彼女の姿が観られるのだ。 まさしくブルック・シールズにとって、芳紀である。 「大辞林」(三省堂)によれば、芳紀とは、年頃の女性の年齢。女性の若く美しいころ。 それは映画の欠点を補って余りある最大の美点だ。それほどまでに、ブルック・シールズは輝いている。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2014.11.04

モンド映画の鬼才・プロスペリ監督生涯唯一の劇映画『猛獣大脱走』

テレビの映画コンテンツで偶然観てしまった作品、ビデオをジャケ借りして観てしまった作品、そして筆者のようにある程度年齢がいった者にとっては、映画を観に行った際に同時上映の作品として観てしまい、それがトラウマになってしまったというパターンが多いのではないだろうか。 筆者が子供の頃、巷では『ドランク・モンキー/酔拳』(78年)から始まる空前のジャッキー・チェンブームが起こっていた。発表される作品は次々と大ヒットしていたジャッキー映画。そんなジャッキー映画の中でも、集大成とされるアクション大作『プロジェクトA』(84年)は、公開前から全国の小中学生の期待度はMAX状態となっており、公開と同時に映画館に子供たちが押し寄せることになる。 前置きが長くなったが、この時地方の映画館では『プロジェクトA』の同時上映として公開されていたのが、このイタリア映画『猛獣大脱走』(83年)だったのだ。 映画館に詰めかけた多くの小中学生とって、『プロジェクトA』をもう一回観るためには、どうしてもクリアしなければならない関門が『猛獣大脱走』であった。入替制などなかった当時は、映画好き少年少女にとって終日映画館にいるのは珍しいことではなく、ビデオが普及していなかった時代だけに、気に入った映画は何度も何度も観て脳に刷り込もうとするのはしごく当たり前のことであったのだ。 当然ジャッキー・チェンの大ファンだった筆者も週末は毎日『プロジェクトA』を観るために映画館に住み込み状態となり、当たり前のように何度も何度もこの『猛獣大脱走』を観ることになったのだ。 ホラー映画や残酷描写にまだ免疫が少なかった小学生時代の筆者にとって、この観たくもないはずの『猛獣大脱走』。ロビーに出て遊んでいればいいのに毎回毎回『猛獣大脱走』を観てしまったのは、序盤のオッパイが出てくるシーンを観るためであったことは言うまでもない(そもそもこんな映画が『プロジェクトA』の併映だったことが驚きなのだが)。 さて、そんな『猛獣大脱走』のストーリーは以下の通りである。 ヨーロッパ北部のある街。最新鋭のコンピュータで制御された世界最大の動物園。ある日、獣医のリップと恋人のローラは、動物たちに異変が起こっていることに気付く。そして深夜にカーセックス中のカップルが、凶暴化した大量のネズミに食い殺される事件が発生。リップは動物が凶暴化した原因を調査するためにサンプルを採取し、動物園の研究室に戻る。しかし動物園にいるはずの動物たちは、一頭残らず消えていた。突如暴れ出した象たちがコンピュータシステムを故障させ、動物園の檻のカギが解除されてしまっていたのだ。1000頭の猛獣たちは大都会に放たれ、街は大パニックに。凶暴化した動物たちは、次々と人間を襲い始め……。 最新鋭のコンピュータによって制御された動物園で、絶対的な信頼を置いていたコンピュータが何らかの事情で故障し、それによって放たれた猛獣が暴れ出す……ストーリーを読んで分かる通り、本作は早すぎた『ジュラシック・パーク』(93年)である。もっと言えば『キングコング』(33年)も後半はこの内容。見世物として連れてこられた猛獣が、人間の作り上げた文明を過信する人間たちに逆襲するという、動物パニック物の典型的なストーリーだ。 もちろん本作は、ご存じの通り『アニマル大戦争』(77年 米)の影響下にある作品と言うか、イタリア映画らしく豪快に設定をパクった作品ではあるが、そこはイタリア映画、諸所にさらなる残酷描写と救いの無い展開を挿入することで、単なる動物パニック映画ではなく、観客により一層下世話な興味を抱かせる作りになっている点は大いに評価すべきだろう(『アニマル大戦争』は動物よりも悪徳弁護士を演じたレスリー・ニールセンが怖かった)。 そんな『猛獣大脱走』を監督したのは、イタリア・モンド映画の鬼才、フランコ・E・プロスペリ。モンド映画の世界的権威であるグァルティエロ・ヤコペッティ監督とタッグを組んで、多くのモンド映画を世に送り出した名監督である。 モンド映画とは、観客の好奇心を刺激するような猟奇趣味的ドキュメンタリー、もしくはモキュメンタリー(ドキュメンタリー風のヤラセ)映画の総称。しかし実際にはモンド映画とはヤコペッティ映画であると関連付けられるほど、このジャンルにおけるヤコペッティ映画の影響は強い。そんな世界的影響の強い強烈な作品群で、ヤコペッティとともに共同監督としてクレジットされているのがプロスペリである。 プロスペリは1926年(または1928年)にイタリアのローマで生まれた。ローマ大学では魚類に関する研究を重ね、その中でサメの生態に関する実験の様子をフィルムに収める研究を続ける中で映像の世界に興味を抱き、ドキュメンタリー映画界に身を投じることになる(生きたシーラカンスの撮影にも関わったとされる)。 『グランドコモロ島』(53年)『自然保護区』(58年)などのドキュメンタリー映画を監督した後、ヤコペッティと出会ったプロスペリは世界的な大ヒットとなる『世界残酷物語』を共同監督。自然科学分野でのドキュメンタリーのスペシャリストであるプロスペリは、本作で素晴らしい映像美を残し、『世界残酷物語』(62年)の成功に大きく寄与することになる。その後『世界女族物語』(62年)、『続・世界残酷物語』(63年)、『ヤコペッティのさらばアフリカ』(66年)、『ヤコペッティの残酷大陸』(71年)、『ヤコペッティの大残酷』(74年)といった具合に、毎年のようにヤコペッティとともに世界の奇習・奇祭を撮影して回っていた。 その後、ヤコペッティと組んだ一連のモンド映画は日本でも大ヒットしたこともあり、フジテレビからの依頼でヨーロッパの犯罪事情を追うドキュメンタリー映画『地獄のボディガード・スーパーゴリラ/ヨーロッパ犯罪地帯を暴く』(79年)を監督。本作はゴールデン洋画劇場で放映された(多くの映画サイトでのプロスペリのフィルモグラフィからは抜けている)。そして満を持して監督した劇映画がこの『猛獣大脱走』だったのだ。 『猛獣大脱走』は、モンド映画の観点からしても素晴らしいクオリティの作品である。プロスペリお得意の動物を使った演出は冴えわたり、本物の動物を使ったシーンとショックシーンの切り替えのタイミングは見事の一言。ハイエナが豚を襲うシーンなど、「本作では動物たちを一切傷つけていません」などというテロップがエンドクレジットに必ず入る昨今の作品では考えられないような素晴らしいシーンが満載である。 あくまでも「ホンモノ」にこだわる鬼才プロスペリ監督の生涯唯一の劇映画である本作は、モンド映画でつちかったあらゆるテクニックとソウルが溢れる大傑作。筆者も久々に見直してみようと思う。■ ©TOHO-TOWA

-

COLUMN/コラム2014.10.18

【3ヶ月連続キューブリック特集 最終回】キューブリック映画の偽造空間〜『フルメタル・ジャケット』『アイズ ワイド シャット』

今や映画は、劇中の舞台が世界各国のどこであろうと、再現に不可能はない。俳優をグリーン(ないしはブルー)スクリーンの前で演技をさせ、CGによって作られた仮想背景と合成する[デジタル・バックロット]によって、映画は地理的な制約を取り去ったのだ。 ただ、あくまで作り手が現場の持つ風景や空気にこだわるか、あるいは演じる俳優の感情を高める場合、実地におもむいて撮影をする。それが容易でなければ、舞台となる土地とよく似た場所を探しだし、パリならパリ、香港なら香港のように見せかけて撮る。デジタルの時代にあっても、映画作りの基本はやはりそこにあるといえるだろう。 スタンリー・キューブリック監督の映画の場合、舞台を実地に求めることはなく、ほとんどが後者だ。1962年の『ロリータ』以降、アメリカからイギリスに移り住んだキューブリックは、自作を全て同国にて撮影している。アメリカが舞台の『博士の異常な愛情』(64)も『シャイニング』(80)も、主要なドラマシーンはイギリスにて撮影が行われているのだ。 既存からではない、世界の創造。これぞ完璧主義の監督らしい果敢なチャレンジといえるだろう。だが完璧を標榜するのならば、コロラドが舞台ならコロラドで撮影するのが理にかなっている。たとえば東京をロンドンで再現したところで、東京で撮影する現場のリアリティや説得力にはかなわないのだ。 そのせいか、キューブリックの映画に登場する風景やランドスケープは、その場所を徹底的に造り上げながらも決してその場所ではない、どこか不思議な人工感を覚える。自然光を基調とするリアルなライティングや、徹底した美術設定がより違和感を際立たせているのだ。そしてこの「ナチュラルに構築された人為性」もまた、氏の超然とした作風の一助となっているのである。 『フルメタル・ジャケット』(87)も先の例に漏れず、劇中に登場するベトナムは、そのほとんどがイギリスでの撮影によるものだ。特に後半、海兵隊員たちが正体不明のスナイパーから狙撃を受け、兵士が一人、また一人と息の根を止められていくシークエンスは、ロンドン郊外のコークス精錬工場の跡地がベトナムの都市・フエ(ユエ)として演出されている。ベトナム映画によく登場する密林地帯ではなく、市街地が舞台ということもあって、そこにひときわ異質さを覚えた人は多いだろう。 『ディア・ハンター』(78)や『地獄の黙示録』(79)など、これまでベトナム戦争を描いてきた作品は、タイやフィリピンなど東南アジアでロケが敢行されてきた。ことに『フルメタル〜』の公開された頃は、米アカデミー作品賞を受賞した『プラトーン』(86)を皮切りに『ハンバーガー・ヒル』や『ハノイ・ヒルトン』(87)『カジュアリティーズ』(89)など、多くのベトナム戦争映画が量産されている。これら作品はよりベトナム戦争のアクチュアルな描写に食い込んでいこうと、苛烈を極めたジャングルでの戦いに焦点を定め、リアルな画作りを標榜している。そのことが『フルメタル〜』の、市街での戦闘シーンをより独自的なものに感じさせたのだ。 こうしたキューブリックの偽造空間は、批評のやり玉にあげられることもある。「あの映画を二回くらい観れば、パリス島のシーンに灯火管制下の英国の道路標識みたいなものがあるのに気づくようになる」とは、軍史家リー・ブリミコウム=ウッドの弁だ(デイヴィッド・ヒューズ著「キューブリック全書」フィルムアート社刊より)。しかしウッドはそう指摘しながらも、本作が兵器考証や歴史考証の精巧さでもって、この映画が多くの観客をあざむいていることを認めているのである。 ともあれ、こうした『フルメタル〜』の持つ異質な外観が、ベトナム戦争映画という固有のジャンルに留まらず、ひいては争いという行為の真核へと迫る「戦争映画」としての性質を高めているのもうなづける。手の込んだキューブリックの偽造空間術は、イビツながらも相応の効果を生んでいるといえるだろう。 ■ロンドンにニューヨーク市街を築いた『アイズ ワイド シャット』 『フルメタル・ジャケット』の次に製作された『アイズ ワイド シャット』(99)は、こうしたキューブリックの偽造空間主義に、いよいよ終止符が打たれるのでは? と思われた作品だ。 原作は1920年代のウィーンを舞台とする官能サスペンスだが、それを現代のニューヨークに変更した時点で、本作は現地ロケの可能性を臭わせていた。もともとニューヨーカーだったキューブリックだけに、場所に対する土地勘もある。なにより多忙な世界的スターであるトム・クルーズを、ロンドンに長期拘束するはずがないというのが、映画ジャーナリスト共通の見解だったのである。 しかし秘密主義だったキューブリック作品の常で『アイズ ワイド シャット』の全貌は公開まで伏せられた。そして公開された本作を観客は目の当たりにし、舞台のニューヨークは明らかに「ニューヨークでありながらもニューヨークではない」キューブリックの偽造空間演出の継続によって作られたことを知るのである。そしてアジアをロンドンに再現した『フルメタル〜』を凌ぐ「ニューヨークをロンドンで再現する」という、ねじれ曲がった撮影アプローチに誰もが驚愕したのだ。 さらに公開後『アイズ ワイド シャット』のそれは、もはや常規を逸した規模のものだったことが明らかになる。 アメリカ映画撮影協会の機関誌「アメリカン・シネマトグラファー」1999年10月号で、ロンドン郊外にあるパインウッドスタジオの敷地内に建設された、ニューヨーク市街の巨大セットのスチールが掲載された。さらには2008年11月には、500ページ・重量5キロに及ぶ豪華本「スタンリー・キューブリック アーカイブズ」の中で、トム・クルーズがスクリーンの前に立ち、そのスクリーンにニューヨークの実景を映写して撮影する[スクリーン・プロセス]のメイキングスチールが掲載されている。どれもニューヨークでロケ撮影をすれば容易なショットを、まるで『2001年宇宙の旅』(68)もかくやのような特撮ステージと視覚効果によって得ていたことが明らかになったのだ。 その大掛かりな撮影のために、同作にかかった製作費は6500万ドル。トム・クルーズの高額の出演料を考慮しても、あるいはギネスブックに認定されるほどの長期撮影期間を差し引いても、キューブリック映画史上最高額となるこの数字が、偽造空間に執着することの異常さを物語っている。 ■キューブリック、偽造空間主義の真意 それにしてもキューブリックは、なぜそこまでしてイギリスでの撮影に固執するのだろう? 大の飛行機嫌いで遠距離の移動を嫌うとも、あるいはアクティブな性格でないために、日帰りできる範囲を撮影現場にするといった、数限りない伝説が氏を勝手に語り、イギリスを出ないキューブリック映画を一方的に裏付けている。 『アイズ ワイド シャット』は公開を待たずにキューブリックが亡くなったため、その偽造空間の真意を知ることはままならない。しかし『フルメタル・ジャケット』に関しては、本人のホットな証言が身近に残されている。月刊誌「イメージフォーラム」(ダゲレオ出版刊)1988年6月号の特集「戦争映画の最前線」における、キューブリックのインタビューだ。 同記事は『フルメタル』日本公開のパブリシティに連動したものだが、聞き手は日本人(河原畑寧氏)によるもので、それだけでも相当なレアケースといえる。 この文章中、キューブリックは「現地ロケをするつもりはなかったのか?」という問いに対し、 「東南アジアへ行くことも考えたが、英国で格好の場所が見つかった。石炭からガスを抽出する工場の廃墟だ。建物は三十年代のドイツの建築家の設計で、とても広くて、記録写真で見るユエやダナンの風景ともよく似ていた。(中略)しかも、爆発しようが火をつけようがかまわないという。そんなことが出来る場所が、世界中探しても他にあるかね? (中略)たとえベトナムの現地に出かけたところで、建物を破壊したり燃やしたりは出来ない」 と、自身のイギリス拘束をむげに正当化するものではなく、極めて合理的な回答をしている。さらには劇中に登場するベトナム人は、英国にあるベトナム人居住区に人材を求めたことなど、無理してイギリスを出る理由がなかったことも付け加えている。詳細を追求してみれば、真実は意外にあっさりしたものだ。 同時にキューブリックはこのインタビュー中「日本に来ませんか?」という問いかけに対し、 「行きたいと思っている。ここから(ロンドン)だとロサンゼルスと同じくらいの時間で行けるはずだね」 と、ささいな会話のやりとりながら、飛行機アレルギーや出不精といった伝説を自らやんわりと否定している。 ハリウッドに干渉されないための映画作りを求め、イギリスに移り住んだキューブリック。そこで気心の知れたスタッフや、ウェルメイドな製作体制を得たことが、氏にとって創作の最大の武器になったのだ。 キューブリックの偽装空間は、こうした作家主義の表象に他ならない。そして、その作家主義を商業映画のフィールドで行使できるところに、この人物の偉大さがうかがえるのである。 生前、キューブリックが日本にくることはかなわなかった。しかし氏の遺した作品が、時間や場所を越境し、今もこうして議論が費やされ、さまざまな角度から検証されている。 三回にわたる集中連載、まだまだ語り足りないところがあるが、次に機会を残して幕を閉じたい。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2014.10.07

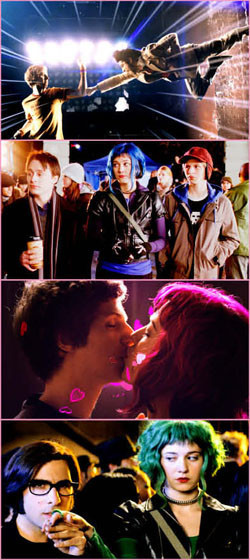

映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』と、アメコミ映画の現在

■あれから4年 映画『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』は2010年にアメリカで公開された(日本では翌年公開)。いまから4年ばかり前になる。だが、いわゆる“アメコミ映画”は、この4年のあいだに大きく様変わりした。2012年に映画『アベンジャーズ』が大ヒットすることで、コミックのキャラクターを使った超大作映画が、毎シーズンの目玉としてハリウッドに完全に定着したのだ。 いまや盤石の地位を固め、ますます活況を呈するアメコミ映画だが、その一方で、最近すっかりなりをひそめてしまったジャンルもある。スーパーヒーロー(もしくは、そのパロディ)じゃなく、“SF”や“アクション”といったはっきりしたジャンルでもくくれないコミックを原作にした映画である。あえて分類するなら、“青春”や“文芸”路線とでも呼べばいいのだろうか。かつては2001年の『ゴーストワールド』や、2005年の『ヒストリー・オブ・バイオレンス』といったコミックの映画化が、細々ではあるが良作を生んでいた。しかし『スコット・ピルグリム』以降、そんな流れには新しい動きがなかなか見られないまま現在に至っている。そう考えると『スコット・ピルグリム』という作品は、時代の転換点に立っているような気がしてくるのだ。コミックとしても、映画としても……。 ■オルタナティブ・コミックとマンガ 映画の原作となったコミック『スコット・ピルグリム』シリーズの著者は、カナダ人のブライアン・リー・オマリー。作品は2004年から2010年にかけて、インディ系の出版社オニ・プレスより、全6巻の描きおろし単行本として刊行された(日本版はヴィレッジブックスより、全3巻で発売)。まずこのコミックが生まれるに至った背景を考えてみよう。 1990年代あたりから、インディ系コミックブックの世界で、日常生活における心理の機微をあるときには繊細に、またあるときにはユーモラスにつづる作品が注目を集めるようになった。表面的な絵柄こそさまざまだったが、こうした派手なアクションやわかりやすいギャグを売り物にしない作品は、当時の音楽の流行に合わせるかのように、“オルタナティブ・コミック”と呼ばれるようになる。そんな流れを代表する作品の一つが、先述の『ゴーストワールド』である。1990年代も後半になると、“オルタナティブ・コミック”を刊行するインディ出版社が増えた。『スコット・ピルグリム』を刊行したオニ・プレスもそんな会社の一つだった。 また、1990年代後半といえば、日本のマンガが本格的に北米進出を果たした時期でもあった。それ以前から『AKIRA』や『子連れ狼』といった、いかにも“日本的”な名作は紹介されていたし、アニメ/マンガ的な絵柄のアメコミだってあった。だがその頃、少女マンガをはじめとして、それまでとは比べ物にならないほど多種多様なマンガが英語圏でも読めるようになり、2000年代に入ると、アメリカの出版社で“アメコミ”ではなく“マンガ”の新人賞すら開催されるまでになったのだ。 2000年代前半には、“オルタナティブ・コミック”もメジャーな出版社から刊行され、ベストセラー・リストに名を連ねるようになっていた。つまり、ことさらに“オルタナティブ(もう一つの)”という言葉を使わなくてもいいくらいに、コミックを使って日常を描く手法が普及した時代、そして“アニメ”、“ゲーム”に続く日本のサブカルチャーとして、“マンガ”が定着した時代に『スコット・ピルグリム』は生まれた、ということになる。 ■映画によるコミック表現の極致 2004年にコミック『スコット・ピルグリム』の第1巻が刊行されると、間もなく映画化の企画が持ち上がった。監督を任されたのは、長編映画第1作『ショーン・オブ・デッド』を完成させたばかりのイギリス人エドガー・ライト。しかし、その頃はコミックがどんな結末を迎えるか、まだ原作者自身にもわかっていなかった。単行本の刊行はおよそ1年に1冊。撮影に入るまでには長い時間がかかり、そのあいだにライト監督は長編第2作『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』を完成させている。 映画制作にあたって、原作者と監督は密にやり取りをした。オマリーは初期の創作メモを提供したので、コミックに使われなかった要素が映画に登場することになった。また、脚本と原作の制作が並行していたので、コミックの後半には、脚本に使われたセリフが取り入れられることもあった。2009年になって、ようやく映画の撮影に入るのだが、コミック最終巻の刊行は映画の公開とほぼ同時期。映画の結末はギリギリの段階で、原作に合わせて変えられた。ここまで原作と映画が相互に影響し合った例も珍しいだろう。 こうして完成した映画版『スコット・ピルグリム』は、“コミックの映画化”の一つの到達点とでも呼べる作品になった。物語が進むにつれて、両者の展開は異なっていくものの、映画における多くの場面や出来事が、原作を踏襲している。撮影はカナダの、コミックに登場した土地で行われた。原作者が位置を忘れていたような場所も、コミックに使った資料写真をもとに探し当てられた。さらに、Tシャツの柄などは当然として、擬音を始めとするマンガ的な記号表現すら画面上で再現されている。オマリーが映画のためにわざわざ記号を描きおろす場合もあったらしい。 興行的には製作費すら回収できずに終わってしまったが、映画版『スコット・ピルグリム』は、2003年の『アメリカン・スプレンダー』や2005年の『シン・シティ』以来の、野心的なアメコミ映画となった。そんなエドガー・ライトがマーベル・コミックスのB級ヒーロー『アントマン』を監督すると聞いて、コミックファンの誰もが期待に胸を躍らせたものだった。だが……。 ■そして現在 今年の5月、エドガー・ライト監督の『アントマン』降板が発表された(彼の脚本は使用される予定)。正式な理由は公表されていない。だが、“マーベル・シネマティック・ユニバース”立ち上げ時からの企画だった同作、その後ユニバースが大成功を収め、拡張していくなか、次第に描ける内容に制約が生じたのではないだろうか。スーパーヒーローのシニカルなパロディ映画『スーパー!』を撮ったジェームズ・ガン監督の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が、今夏アメリカで一番のヒット作となったことを思うと、なんとも切ない気持ちになる。ちなみに『アントマン』の後任は、『チアーズ!』、『イエスマン “YES”は人生のパスワード』のペイトン・リード監督である。 一方、『スコット・ピルグリム』以降のアメコミ映画の状況は、冒頭で書いたとおり。やはりいまのハリウッドでは、“物語”より“キャラクター”に需要があるのだろう。せめて『ゴーストワールド』原作者の、ダニエル・クロウズによる新作『ウィルソン』の映画化に何か進展があれば……と願うばかりである。 とはいえ、そんな現状も映画『スコット・ピルグリム』を楽しむのには関係ない。『ショーン・オブ・デッド』、『ホット・ファズ』、『ワールド・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』とジャンル映画を巧みに異化してきた監督が、“アメコミ映画”を一つのジャンルとみなして、手法を深め、徹底的に作り込んで娯楽度を高めた作品だ。クリス・エヴァンス(元ヒューマン・トーチ/現キャプテン・アメリカ)、ブランドン・ラウス(元スーパーマン/現アトム)、トーマス・ジェーン(元パニッシャー)といった、ムダに豪華なスーパーヒーロー俳優のゲスト出演にあらためて驚くもよし、ベック、ダン・ジ・オートメーター、コーネリアス、ナイジェル・ゴッドリッチといった面子によるローファイ、8ビットの入り混じった充実の音響を味わうもよし。約1200ページにおよぶコミックを、見事な手際で113分に圧縮した、高密度の映画をぜひ堪能してほしい。■ ©2010 Universal Studios. All Rights Reserved.