検索結果

-

PROGRAM/放送作品

【削除】プラチナ・シネマ トーク<8月号総集編>

ザ・シネマの週間イチオシ作品枠、土曜字幕・日曜吹き替え夜9時「プラチナ・シネマ」の解説番組総集編

映画ソムリエの東紗友美が、毎週、著名な有名映画ライターや評論家を迎えて送る、イチオシ枠「プラチナ・シネマ」直前の映画解説ミニ番組。その5分番組をまとめた月間総集編。

-

COLUMN/コラム2015.01.05

【未DVD化】ハル・アシュビー、人生をやり尽くした巨匠の最後の挽歌〜DVD未発売『800万の死にざま』

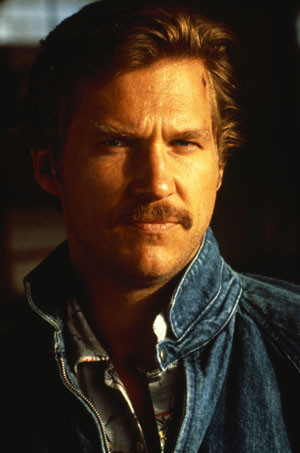

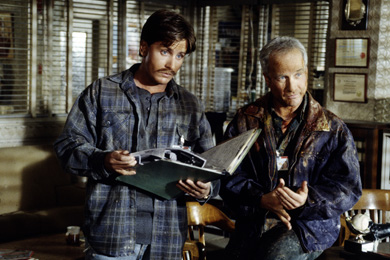

その原作を名手オリヴァー・ストーンらが脚色(『ゴッドファーザー』や『チャイナ・タウン』の脚本をフィニッシュしたロバート・タウンも、クレジットなしで脚本に参加している)、『夜の大捜査線』(1967年)『チャンス』(1979年)の名匠ハル・アシュビーが監督した劇場用映画の「最期の作品」となった。つまり、遺作になったわけだ。 ハル・アシュビーの遺作として記憶するのは、ローレンス・ブロックというクライムストーリーの名手が紡いだ物語にしては若干破綻のあるストーリーかもしれない。ロサンゼルスを舞台にしたハードボイルドな映画でいえば、『チャイナタウン』や『ロング・グッドバイ』ほど緊密な映像が続くわけではない。しかし、最後のミニケイブルカーの銃撃戦のシーンだけは、とても強く記憶に残っている。 アルコール中毒で警察を辞めた元刑事の主人公がジェフ・ブリッジスで、黄金の魂を持った高級娼婦役がロザンナ・アークエット、そして本作のヴィラン(悪役)となる麻薬の売人役がアンディ・ガルシア。ガルシアは、スプラッターホラーさながらで、末期の顔が笑わせる。 時は1980年代半ばであり、この3人のビジュアルはピークといえる。 J・ブリッジスは『カリブの熱い夜』(1984年)の後で、『タッカー』(1988年)の前。R・アークエットは『アフター・アワーズ』(1985年)の後で、『グラン・ブルー』(1988年)の前。A・ガルシアは『アンタッチャブル』(1987年)の前なのだ。 その後、ブリッジスはアル中もので『クレイジー・ハート』(2009年)などにも出ているが、枯れた男のアル中話より、男真っ盛りという感じの当時のたたずまいがいい。主人公スカダーと女性たちのやりとりにじんわりと来るものがあって、彼は誰よりも傷つきやすくて、アル中でグチャグチャになっていきながらも酒を断って禁酒する感じが、強いだけのハードボイルド・ヒーローと違って、とても親近感がある。彼は据え膳食わぬは男の恥ではないが、目の前に裸の女がいても、彼はけっして手を出さないのだ。それにブリッジスは何よりも、『恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』(1989年)や、『ファッシャー・キング』(1991年)や、『ビッグ・リボウスキ』(1998年)といった僕の「偏愛する映画」(どうしても嫌いになれない映画)に3本も主演しているのだ。 それに、ガルシアもブレイク寸前で、サイコキラースレスレのぶち切れキャラを演じている。これが、痛快だ。オリヴァー・ストーン脚本作品『スカーフェイス』(1983年)の後であり、あのトニー・モンタナの延長線上のような演技で、『ゴッドファーザー PARTIII』(1990年)のアル・パチーノの後継者は決まったようなもんである(笑)。 アークエットも化粧っけもなく、素顔に近い。元ダンサーで、娼婦をやっている自分の身の上話を主人公スカダーにとつとつと話す場面が、叙情的ですばらしい。彼女はかなりのファニーフェイスで、悪くいえば漫画のようなコケティッシュなアヒル顔をしている。このときの彼女の表情はあるときは素の少女であり、またあるときは無垢な女性そのもので、思わず感情移入してしまうのだ。さすが、ロックバンドTOTOのヴォーカル、スティーヴ・ボーカロに「ロザーナ」を歌わせるだけはある(ボーカロとアークエットの消滅した恋愛関係を歌ったものだと思われていたが、その後にただ単にコーラスに合う名前だと判明した)。ともかく、彼女の魅力を存分に味わえるわけだ。ちょっと胸が大きいのも、すばらしい。こんなにも胸に沁みる映画なのに、彼女がステキなのに、いまのところセルビデオでしか観る機会がないというのが、本当に残念で仕方がない。 1970年代のハル・アシュビーといえば、『真夜中の青春』(1971年)『ハロルドとモード』(1971年)『さらば冬のかもめ』(1973年)『シャンプー』(1975年)『ウディ・ガスリー/わが心のふるさと』(1976年)『帰郷』(1978年)『チャンス』(1979年)といった、とてもシニカルな傑作ばかりを連発した。 ヘリコプターの羽音で始まるジェームズ・ニュートン・ハワードの音楽も、全体に緊迫感(サスペンス)を植え付けて、最後のミニケイブルカーの場面まで、一気呵成に見せてすばらしかった。だが、「あれ、この急展開って何?」という脚本上の些細な綻びはあるけれど、その音楽のおかげで僕には、最後にはズシリと来た。いわば、感動がである。 そして何よりも、主役3人のキャラクターが立っていて、彼ら3人がビジュアル的にピークにあったことから、彼らのアンサンブルが絶妙であり、何ともいえぬエモーションをかきたててくれたのだ。ちょっとぬるいアクション映画に感じる部分は少々残念だが、ハル・アシュビーの遺作と呼ぶにふさわしい、記憶に残るいい作品に仕上がっている。何しろ観終わって30年近く経つのに、最後のミニケイブルカーでの銃撃戦はフィルムのひとかけらひとかけらを憶えており、けっして忘れていないのだ。これはすごいことだ。まさに人生をやり尽くした巨匠の、最後の挽歌といえるかもしれない。■ © 1986 PSO Presentations. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

プラチナ・シネマ トーク

ザ・シネマの週間イチオシ作品枠、土曜字幕・日曜吹き替え夜9時からの「プラチナ・シネマ」の直前解説番組

映画ソムリエの東紗友美が、毎週、著名な有名映画ライターや評論家を迎えて送る、イチオシ枠「プラチナ・シネマ」直前の映画解説ミニ番組。週末のお休み前のひととき、最高の映画鑑賞時間の幕が上がるのはここから!

-

COLUMN/コラム2014.11.22

【未DVD化】イーストウッドがギターを爪弾き、吹き替えナシでラブソングを歌う!DVD未発売作『ペンチャー・ワゴン』の聴きどころ‼︎

クリント・イーストウッドが映画監督、製作者、そして、俳優としてハリウッドの現役最高峰にして最高齢であることは誰もが認めるところ。同時に、彼が自作に音楽を提供して来たことも常識の範疇だ。そのキャリアは長い。過去、作曲家として正式にクレジットされたのは、『ミスティック・リバー』(03)『ミリオンダラー・ベイビー』(04)『父親たちの星条旗』(06)『さよなら。いつかわかること』(07)『チェンジリング』(08)『ヒアアフター』(10)『J.エドガー』(11)以上、たったの!7本だが、サウンドトラックに何らかの形で関わった作品は実に20作以上。作詞を担当したのが『ハートブレイク・リッジ』(86)『許されざる者』(92)『パーフェクト・ワールド』(93)『マディソン郡の橋』(95)『目撃』(97)『トゥルー・クライム』(99)等だが、歌手としても参加している作品が多いのには、改めてちょっと驚く。 まず、『ダーティファイター 燃えよ鉄拳』(80)ではブルースのキング、レイ・チャールズと主題歌"Beer to You"を、続く『ブロンコ・ビリー』(80)ではカントリー・シンガーのマール・ハガードと主題歌"Bar Room Buddies"を、そして、『ダーティハリー4』(83)ではカントリー界の大御所、T.G.シェパードとハリーの名台詞をフィーチャーした"Go Ahead Make My Day"をデュエット。それらは、初監督作『恐怖のメロディ』(71)でジャズの名曲"Misty"を取り上げたように、イーストウッドがジャズやブルース、そして、カントリーミュージックに対して造詣が深いことの証明だが、さらに、『センチメンタル・アドベンチャー』(82)では自ら大酒飲みのカントリー歌手に扮し、主題歌の"Honkytonk Man"他、合計3曲を劇中で堂々と熱唱しているのだ。 さて、その歌手=イーストウッドの若く、美しい歌声を堪能できるのがミュージカル映画『ペンチャー・ワゴン』だ。こんな"掘り出し物"を見られる、聴けるイーストウッド・ファンはラッキーだと思う。そもそも、なぜ彼が場違いなミュージカルに出演する羽目になったかと言うと、これには裏話がある。映画がクランクインする前年、『荒鷲の要塞』(68)で共演したリチャード・バートンを介してバートンの当時の妻、エリザベス・テイラーとすっかり親しくなったイーストウッドは、彼女の方から『真昼の死闘』(69)での共演を持ちかけられるが、リズ&バートンの高額な出演料に配給のユニバーサルが難色を示したためにクランクインが大幅に遅延。そこで、イーストウッドが隙間を埋めるために選んだのが『ペンチャー・ワゴン』への出演だったと言われる。 ゴールドラッシュに沸く西部に馬車を連ねてやってくる男たちの"夢を抱き、馬車を仕立て、一緒に来い!!"という男性コーラスで始まる映画は、オープニングから古き良きミュージカルの空気感を発散しまくり。それもそのはず。オリジナルのブロードウェー・ミュージカルがロングランをスタートしたのは1951年のこと。舞台でも製作、脚本、作詞を担当したアラン・ジェイ・ラーナーは、映画化に際して設定を大胆にアレンジしたらしいが、むつけき男どもが金の採掘のために"名なしの町"を建設し、酒に浸り、女を競売にかける風景は、それでも今見るとかなり無秩序。 しかし、そんな違和感もイーストウッドが歌い始めた瞬間、物珍しさのあまり払拭される。リー・マーヴィン演じる主人公、ベン・ラムソンがパートナーと名付けて友情を紡ぐことになるイーストウッド扮する放浪の男は、いきなり、川縁に座り、ガールフレンドを思い出しながらギターを爪弾きラブソング"I Still See Elisa"を歌うのだ。甘く切ないその歌声を聞いて、即、吹き替えと思う人は多いかも知れない。しかし、それは正真正銘、イーストウッド、当時39才のナマ声。『グラン・トリノ』(08)の主題歌に参加した78才のしゃがれ声も味があったけれど、こっちはまた別の若々しい味わいがある。他にも、パートナーが"森に語りかけても応えてはくれない"と淋しげに歌う"I Talk To The Trees"、過去を振り返りつつ"真面目に働いていた頃に戻りたい"と歌う"Best Thing"、そして、マーヴィンや男たちと金を掘りながら合唱するブルース調の"Gold Fever"、以上4曲を熱唱。それらはサウンドトラック・レゴード" Paint Your Wagon"にも収録されている(Amazonに在庫あり)。 ナマ歌を披露しているのはイーストウッドだけではない。リー・マーヴィンも負けじと同じく4曲を歌っている。イーストウッドの歌唱が正統派なのに対して、マーヴィンは演じるキャラクターに準じた無骨な歌い方で、歌と言うより台詞をメロディに乗せて喋っているという感じ。同じアラン・ジェイ・ラーナーの代表作『マイ・フェア・レディ』(64)でヒギンズ教授を演じたレックス・ハリソンの歌唱法に似ているのは単なる偶然だろうか。ところで、その『マイ・フェア・レディ』でヒロインのイライザを演じたオードリー・ヘプバーンの歌は、ほとんどソプラノ歌手のマーニ・ニクソンによって吹き替えられていたことは有名だ。『ペンチャー・ワゴン』でもベンとパートナーが奪い合う妻、エリザベスを演じるジーン・セバーグの歌は、ディズニーアニメ『こぐま物語』(47)で"歌うハープ"の声を受け持った子役出身の女優、アニタ・ゴードンが吹き替えている。 マーニ・ニクソンはオードリーの他にも、『王様と私』(56)のデボラ・カーや『ウエスト・サイド物語』(61)のナタリー・ウッド等、プロのシンガーではないスター女優の影武者として知られる存在だが、そんなミュージカルで吹き替えが常識だった時代に引導を渡したのは、『サウンド・オブ・ミュージック』(65)だ。本格的に歌い、踊れる舞台女優、ジュリー・アンドリュースをヒロインに据えて歴史的ヒット作が生まれたことで、これ以降、ハリウッドの各社は挙って歌える俳優をミュージカル映画の主役に起用。そうして市場に放たれて行ったのが、リチャード・ハリスとヴァネッサ・レッドグレーブが歌に挑戦した『キャメロット』(67)であり、レックス・ハンソンが『マイ・フェア・レディ』よりはメロディアスに歌う『ドリトル先生不思議な旅』(67)であり、バーブラ・ストライサンドが希代の4オクダーブでスクリーンデビューした『ファニー・ガール』(68)であり、ピーター・オトゥールとペトゥラ・クラークの『チップス先生さようなら』(69)であり、そして、マーヴィン&イーストウッドの『ペンチャー・ワゴン』だったわけだ。 残念ながら、これら"ナマ歌"ミュージカルは興行的にはことごとく失敗に終わり、ミュージカル映画は西部劇と同じくコストパフォーマンスの悪いジャンルとして、昨今のハリウッドでは敬遠されるようになってしまった。しかし、少なくてもイーストウッド・ファンにとって『ペンチャー・ワゴン』は、今や"翁"と呼ばれ、敬われる御大の歌のルーツを探るには絶好の教材。たとえ設定は古臭くても、少々大袈裟かも知れないが未来永劫語り継ぐべき作品ではないだろうか。■ COPYRIGHT © 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

PROGRAM/放送作品

張り込みプラス

前作から6年、まったく成長が見られない低次元オトナ子供の刑事2人が再び張り込み任務に就く!

軽快な刑事アクションコメディ第2弾。漁港で魚の樽に落ちながら犯人と格闘するという、映画史上もっとも生臭そうなシーンでお馴染みの前作だが、それを上回る第2弾の強烈スメリー格闘場面は、ある意味最大の見所!

-

COLUMN/コラム2016.01.30

男たちのシネマ愛③愛すべき、ボロフチック監督作品(6)

飯森:最後に、今回はせっかくこういうテーマだったので、ちょっとばかりモザイクの話をしたいと思います。まず、映画屋でありテレビ屋でもある僕は、個人的に映画館とテレビとでは倫理の基準が違って然るべきだと思っているんですが、海外ではどうなんですかね。さすがにテレビでは規制がかかりますでしょ? なかざわ:アメリカの場合で言えば、ネットワークかケーブルかによっても基準が分かれますよね。ケーブルだとモロ出しもありだと思います。 飯森:HBO【注70】とかですかね。 雑食系映画ライター なかざわひでゆき「ダン・オバノン監督『ヘルハザード/禁断の黙示録』(‘91)のドイツ盤ブルーレイを購入。日本盤未収録の特典映像&オーディオコメンタリーてんこ盛りで、まさに至福のひと時を過ごしております」 なかざわ:そうですね、あとはStarz【注71】とか、Showtime【注72】とか、いわゆるプレミアム・チャンネルですよね。ケーブルの基本契約料金に加えて、別料金を支払わないと見れないチャンネル。HBOやStarzのオリジナルドラマだと、女性のヘアや男性器のモロ出しも珍しくありません。親が番組の視聴制限を設定できる仕組みになっているようですし。 飯森:「ウォーキング・デッド」【注73】なんかも、ケーブル局だから残酷シーンの規制がないって聞きますしね。日本の場合ですと、うちも子供がいるからよく分かるんですが、簡単にチャンネルを合わせることが出来るんですよね。さんざん陰毛を映して何が悪いと言っておきながら恐縮ですけれど、我が家で子供がそうしたものを見てしまうというケースが起こり得ると想定すると、それはよろしくないなと思うわけです。 なかざわ:それは確かにその通りですね。 飯森:なので、テレビに関しては仕方がない。我が国では、たとえCS放送であったとしても、リモコンでザッピングすれば子供でも見れてしまう状況ですので。何かしらの対応策は講じなくてはならない。ただ、劇場なりパッケージ商品なり、入口できちんと観客を選別できるものに関しては、日本ももうちょっと進んでいて欲しかったなと残念には思いますね。僕が生まれた日のキネ旬で、ポルノに関して日本はあまりにも遅れていると書かれ、ボロフチックさんにも昔は春画のような素晴らしい文化があったのに酷い有様だねと苦言を呈されていて、それから40年経っても大して変わってはいない。 なかざわ:それもケースバイケースですけれどね。配給会社の姿勢にもよるとは思います。最近であれば、男性器でも勃起さえしていなければモザイクなしでOK…かも?とか(笑)。結局、基準が明確化されていないので、確実に大丈夫なのかどうかは誰もハッキリと太鼓判を押せない。だから、例えば最近だと「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」【注74】なんかはガッチガチに修正されていましたし。もう、今時こんなのアリか!?ってくらい真っ黒でした(笑)。 飯森:あれは話題作でしたから、なおさら神経を使ったんでしょうね。その昔、「黒い雪事件」【注75】という“猥褻と芸術”裁判があったのご存知ですか? 映倫【注76】の審査を通った映画が、わいせつ図画公然陳列罪【注77】で起訴されちゃったんですよ。後出しジャンケンじゃないですか!でもよく考えると、そもそも映倫って公的機関ではない。あくまでもお上とのトラブルを避けるために、これだったら問題ないんじゃないですか、映画館でお客さんに見せても大丈夫だと思いますよ、というお墨付きを与える業界団体に過ぎないんです。だから、先ほどなかざわさんが仰ったように、どこからがアウトなのかは当局の気分次第という側面があるんです。とはいえ、この40年の間にヘアヌードも解禁になったわけだし、男性器でもちょっと写っているくらいなら問題視されなくなりましたけれど。 なかざわ:実際、映画版「セックス・アンド・ザ・シティ」【注78】の日本公開バージョンでも、堂々と男性器が写っていましたからね。 飯森:なんとなく、なし崩し的にはなっているけれど、まだまだ遅れていますよね。 なかざわ:欧米の常識に比べるとですね。 飯森:レイティング【注79】の基準があるんだからいいのでは?とも思うんですけれど。 なかざわ:海外でもそれを基にして、青少年の目に触れないようになっているわけですから。 飯森:とはいえ、やはりテレビは別です。そこは視聴者の方にも理解して頂きたい。自宅に小さな子供がいることを想定すれば分かると思うんですが、簡単にアクセスできてしまいますから。今の時代、インターネットの海外ポルノサイトで何でも見れるじゃないかという声もありますが、それは大人の感覚で、Googleのエロブロックフィルター外して画像・動画検索し、そこまでたどり着ける子供はなかなかいない。テレビの場合は、少なくとも日本だと子供でも見れてしまうので、そこは一線を引かないといけない。テレビは一番保守的であって然るべきでしょうね。 (終) <注70>1972年に創設されたケーブルテレビ局。「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」や「セックス・アンド・ザ・シティ」、「ゲーム・オブ・スローンズ」などのドラマを生んでいる。<注71>1994年に設立されたケーブルテレビ局。もともとは映画専門チャンネルだが、近年は「スパルタカス」シリーズや「アウトランダー」などのドラマも放送。<注72>1976年に設立されたケーブルテレビ局。「デクスター 警察官は殺人鬼」や「Lの世界」、「HOMELAND」などの問題作ドラマを次々と放送している。<注73>2010年より米ケーブルテレビ局AMCで放送されているドラマ。ゾンビの蔓延によって文明の崩壊した世界で、僅かな生存者が決死のサバイバルを試みる。<注74>2015年製作。過激な性描写が各国で問題視された。ダコタ・ジョンソン主演。<注75>1965年に公開された日本映画「黒い雪」の関係者が警察に書類送検され、武智鉄二監督が起訴された。69年に無罪確定。<注76>映画倫理委員会。1956年に設立され、映画作品の内容を審査してレイティングを設定する日本の任意団体。<注77>わいせつな図画を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者を罰金若しくは科料に処すこと。<注78>2008年製作。同名テレビシリーズの劇場用映画版。ニューヨークに住む大人の女性4人組の恋愛とセックスを描く。<注79>映画やテレビ番組などの内容に応じて、その対象年齢の制限を設定するシステム。 『インモラル物語』"CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films 『夜明けのマルジュ』©ROBERT ET RAYMOND HAKIM PRO.

-

PROGRAM/放送作品

巴里の恋愛協奏曲(コンチェルト)

恋して歌って、人生はバラ色に輝く!巨匠が監督したおしゃれなミュージカル映画!

『去年マリエンバートで』でおなじみのフランスの巨匠、アラン・レネが描く、豪華絢爛なミュージカル・コメディ!主演を務めるのは、今秋公開の『ココ・アヴァン・シャネル』主演のオドレイ・トトゥ。

-

COLUMN/コラム2016.03.28

男たちのシネマ愛⑤愛すべき、極私的偏愛映画たち(6)

なかざわ:さて、最後はワンセットで話をしたいと仰っていた「ビザと美徳」(注67)と「暗い日曜日」(注68)。まず「ビザと美徳」は短編映画ですね。 飯森:アカデミー賞の実写短編映画賞を取っている作品です。アメリカの日系人が作っています。 なかざわ:もともとはロサンゼルスで初演された舞台劇だったみたいですね。 飯森:現在日本に暮らす老夫婦が第二次世界大戦中の若かりし頃の外国暮らしを回想するシーンから始まるんですけれど、これがどう見ても日本で撮影しているようにしか見えないんですよ。アメリカ映画で日本が出てくると大抵何かがおかしいじゃないですか(笑)。しかし日系人が作っているからなのか、これはすごく自然なのでビックリしました。 で、この老夫婦というのが“命のビザ”、“日本のシンドラー”として有名な、あの杉原千畝(注69)さんとその奥さんなんです。舞台は1940年のリトアニアのカウナスという町に移って、そこから映画はモノクロになります。杉原千畝さんが日本領事館に勤めていた頃の回想です。杉原さんのことは今や日本でも多くの人が知っていると思います。去年も唐沢寿明さん主演で『杉原千畝 スギハラチウネ』って東宝の映画があったばかりです。でも、この短編映画の中では時代背景の説明があまりないので、念のためお話しておきましょう。ナチス・ドイツがユダヤ人を迫害したのはみなさんご存知の通りです。ユダヤ人は必死にヨーロッパからの脱出を試みるわけですが、西から出ていくことができない。東から逃げるしかなかった。当時ナチスはヨーロッパ本土の大部分を征服して支配下に置いており、東のソ連とだけまだ戦っていなかったから、そっち側に殺到するんです。一方、舞台となるリトアニアはそのソ連に今まさに併合されようとしていた小国で、各国の大使館や領事館は次々と店じまいをしていたのですが、日本領事館だけはまだやっていたらしいんですよ。そこで、日本領事館にビザを発行してもらって東側から逃げようとするユダヤ人が押し寄せたわけです。杉原千畝さんは彼らと話をして事情を理解し、ユダヤ人にビザを発行しまくった。日本本国の外務省はナチスと日独伊三国同盟を結ぼうとしている時期でしたから迷惑がって、ちゃんとした手続きをとって、決まり通りに時間をかけてやれ、と指示を出すんですが、杉原さんはそれを無視して駅のホームでもスタンプを押しまくった。その結果、外務省をクビになったんです。 なかざわ:トータルで6000人のユダヤ人を救ったと言われていますよね。 飯森:その 6000人から後に生まれた子供や孫まで数えると、凄いことだと思います。ちょっと話は逸れますが、アドルフ・アイヒマン(注70)っていますでしょ。ナチス親衛隊の将校で、ユダヤ人を殺すため収容所に送る移送責任者だった。彼は戦後、南米に逃げていたところをイスラエルのモサド(注71)に捕まりました。偽名を使っていたけれど疑われていて、結婚記念日に奥さんへ贈る花束を買ったところ、それがアイヒマンが結婚した日と同じだったので正体がバレてモサドに拉致られてイスラエルへ連行され、裁判にかけられ処刑された。そこでみんな驚いたのは、アイヒマンがとにかく普通のオジサンだったことなんですよ。 なかざわ:ハンナ・アーレント(注72)の「イェルサレムのアイヒマン」(注73)ですよね。 飯森:そう。それには「悪の陳腐さについての報告」という副題が付いています。「ハンナ・アーレント」(注74)という映画もありますので見ていない人は是非ご覧になってほしいんですが、悪は陳腐である、悪は凡庸であると。要は、史上最悪の大量虐殺とヘイトクライムの犯人は、漫画みたいな分かりやすい悪の権化的なキャラではなかった。結婚記念日に奥さんに花束を贈るような男で、彼は典型的なドイツの官僚というか、言われたことをキチンとやるだけのクソ真面目なサラリーマンだった。そもそもナチスは選挙で選ばれています。勝手にクーデターで権力を奪取したとかではなく、ちゃんと民主的選挙で有権者から選ばれている。そして国会で合法的なステップを経て独裁政権となるわけです。その政権が虐殺しろと命じているので、それを実行した。まぁ、実際はホロコーストって法制化されたわけではありませんから、ユダヤ人を殺すことは当時のドイツの法律でも厳密には殺人罪だったはず。とは言え罪刑法定主義ではないので「ナチスが法だ」みたいな感じは当時あったでしょうし、少なくとも時の政権が決めた政策ではあったので、アイヒマンはそれをやれと言われて官僚としてただ黙々と実行しただけなんですね。 なかざわ:そこには個人的な悪意もない。言ってみれば、真面目に仕事をしただけの普通の人間だった。その客観的な事実を世界に伝えたハンナ・アーレントは、ナチスを恐ろしい悪魔だと考えて宣伝していた当時のユダヤ人同胞から猛烈な反発を受けました。 飯森:ミルグラム実験ってあるじゃないですか。通称“アイヒマン実験”とも呼ばれていますけれど、イェール大学の心理学者が行なった実験ですね。2人1組の実験協力者を質問者と回答者に分けて、回答者が間違えたら質問者はボタンを押して相手に電流を流すんです。立会いの学者の説明によると「これはプレッシャーを与えることで正解率が上がるかどうか確かめる実験です」ということで、間違えるたびに電圧を上げていき、終いには死にかねない高電圧まで上げろと学者から指示される。で、質問者はみんな上げろと言われれば「ヤバくないですか?」「これって大丈夫なんですか?」と不安がりながらも、学者に「問題ありませんから」と言われると、結局そこまで上げちゃうんです。実は、回答者はサクラで、実際には電流も流れていない。感電した苦悶の絶叫を上げたりするんですが、それは演技なんです。実験されていたのは実は質問者の方で、この実験で本当に調べたかったことというのは、権威者から命令されると人はただ従うのか、それとも自分の倫理観を優先させるのか、ということだったんです。結果、多くの人が、立会いの学者が電圧を上げろと言うからそうしただけだ、自分には責任はない、ということで命令に従ってしまう。でも、そのレベルまで上げると死ぬかもしれないとは事前に学者から説明されていたんですよ?それでも従ってしまう。アイヒマンもそれと同じですね。一方、杉原千畝さんはそういう場合にも頑として従わない男だった。同じ官僚的な立場の2人で、組織に黙って従った方が世界史上最大の虐殺者となり、組織に逆らった方が世界で最も尊敬される日本人となった。僕らは、この映画を見て杉原千畝さんについて知り、またアイヒマンというクソ真面目なサラリーマンおじさんがいたこと、ミルグラム実験のことも知って、これらを自分の引き出しに入れておかねばいけませんよね。やるのが普通という時に、やらないでいられる人間になるためには、常人に無い強い意志か、でなければ、そうした引き出しの中身が必要ですから。凡人に強い意志は無くとも、引き出しに役立つ知識を入れておいて必要な時に引っ張り出してくることは、誰にでもできる。これこそが映画を見る意味でしょう。 なかざわ:短編なのでわりと全体的に駆け足で描かれているから、これをひとつのきっかけとして、その他の杉原千畝に関する文章なり映像なりに触れて欲しいと思いますね。 注67:1997年制作、アメリカ映画。クリス・タシマ監督・主演。注68:1999年制作、ドイツ・ハンガリー合作。ロルフ・シューベル監督、エリカ・マロジャーン主演。注69:1900年生まれ。日本の元外交官。1986年死去。注70:1906年生まれ。ドイツの軍人。1962年死去。注71:イスラエルの諜報機関であるイスラエル諜報特務庁の通称。注72:1906年生まれ。ドイツ出身でアメリカのユダヤ人哲学者。1975年死去。注73:1963年に発表された、アドルフ・アイヒマン裁判の記録。著者はハンナ・アーレント。注74:2012年制作、ドイツ・ルクセンブルク・フランス合作。マルガレーテ・フォン・トロッタ監督、バルバラ・スコヴァ主演。 次ページ >> 暗い日曜日 『愛すれど心さびしく』TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. 『マジック・クリスチャン』COPYRIGHT © 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 『ラスト・ウェディング』©2016 by Silver Turtle Films. All rights reserved. 『ビザと美徳』©1997 Cedar Grove Productions. 『暗い日曜日』LICENSED BY Global Screen GmbH 2016, ALL RIGHTS RESERVED

-

PROGRAM/放送作品

さよなら、僕らの夏

少年達の純粋で残酷な心が揺れ動く、静かな緊張感。『スタンド・バイ・ミー』を思わせる青春映画

オレゴンの豊かな自然の中、思春期の少年達の繊細な感情を描いた衝撃作。少年少女の演技が見事。ヤコブ・アーロン・エステスは本作で監督デビュー。主演は『サイン』のロリー・カルキン。マコーレー、キーランの弟だ

-

COLUMN/コラム2018.05.23

『ツーリスト』6/23(土)字幕、24(日)吹き替え

アンジー×ジョニデの大型共演が話題を呼んだ本作。アンジーが企画を主導しドイツ人監督に白羽の矢を立て、その監督が、アンジーと吊り合う相方にはブラピを除けばもうハリウッドにはジョニデしか存在しないと切望してジョニデに打診したのだ。しかし、ジョニデの『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉』撮入時期との兼ね合いで、脚本を起稿してからジョニデの撮影を終えるまで5ヶ月間、編集して映画を完成させるまででもトータル11ヶ月間しか制作期間がなかったという。ものすごい早撮りで作られた映画だ。 以下、あらすじ。 パリでスコットランドヤードの監視対象となっているエリーズ(アンジェリーナ・ジョリー)。超大物犯罪者の情婦だからだ。大物を警察も追っているしマフィアも追っている。大物は整形して今どんな顔なのか誰も知らないので、エリーズを張っていればそのうち接触してくると警察は踏んでいる。その通りの展開になり、「ヴェネチアに向かえ、俺と背格好が似た男に接近して警察の目をくらませ」との秘密指示を受けたエリーズは、ヴェネチア行きの特急の中で米国人ツーリストの平凡な男フランク(ジョニー・デップ)に接近。2人してヴェネチアに向かうのだが、その後を警察とマフィアも追ってくる。 アンジーとジョニデの初共演を華麗に彩るのが、普段はティム・バートン組のコスチューム・デザイナー(ジョニデが連れてきた?)コリーン・アトウッドによる衣装だ。ゴージャス!特にアンジーは大物犯罪者の情婦役にもかかわらず、なぜかハリウッド黄金期の大女優か、あるいは往年のヘップバーンもかくやというハイファッションに身を包んでいる。芝居も極端なハイソ女の演技で、仕草も過剰に優雅。ディスっているのではない。これは確信犯でわざとやっているのだ。 一方のジョニデは数学教師の冴えない男ということで、ファッションは、冒頭はカジュアルなジャケットスタイル。ジョニデの超カッコいいジャケットカジュアルスタイルといえば、知的色気がダダ漏れの稀覯本専門古書店オーナー役を演じた『ナインスゲート』を思い出すが、本作もあの衣装の雰囲気と似ている。そちらではラッキーストライクを口角でくわえタバコしていて、それも大変カッコよかったが、本作では先端がLEDで赤く光る電子タバコで禁煙しており、ちょっと滑稽。 ジョニデがスッピンで出ているというのも珍しい。ジョニデが男子がアイライナーを引くブームを始め「ガイライナー」という言葉まで生んだ。最近も日本のビールのCMでアイメイクばりばりでギターを弾いていたが、しかし!本作でも結局いつの間にか、なし崩し的にほんのりアイラインを下まぶただけ引きはじめるのである!それがいつの瞬間かを見極めていただきたい。本作ではアンジーの方もアイメイクは尋常じゃない濃さだが、実はそれは、地味な中年男性数学教師の旅人がなぜかアイメイクし始める不自然さから目をそらすための陽動作戦ではないのか?なお、同じくなし崩し的に、滑稽電子タバコから本物のタバコに戻す瞬間にも注目である。もちろんこれも確信犯でやっている。 なぜ確信犯と分かるかというと、本作が確信犯的にコメディ映画として作られているからだが、それについては後述する。 キャストは他も豪華で、開始早々、ルーファス・シーウェル(ヴェネチア舞台の歴史映画『娼婦ベロニカ』にも出ていた)とポール・ベタニーという『ROCK YOU!』コンビが出てきて、さらにティモシー・ダルトンまで出てきて(この映画の観光映画っぽさは007を彷彿させる。ヴェネツィアは007でも何度か舞台になっているし)、並々ならぬオールスター映画感がみなぎる。これら主演スター級の脇役が、はたしてどういう活躍を見せるのか?(あるいは見せないのか?)にもご注目いただきたい。 しかし、この映画の主役は何と言っても、やはりヴェネツィアの街だろう。スター映画であると同時にヴェネツィアを舞台にした観光映画でもあるのだ。わざわざこんな↓宣材写真まで撮ってきているほど。こういう単なる風景写真が宣材として用意されていることは極めて異例。 本作は、ソフィー・マルソーとイヴァン・アタル共演のフランス映画『アントニー・ジマー』(2005)のわずか数年後のリメイクだ。それを、豪華絢爛に盛って盛って盛りまくり、オリジナルとはだいぶ趣きを異にする映画に仕上げている。スタッフが、とにかくゴージャス方向に作った、とインタビューで語っている。わざとなのだ。 フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督に至っては「この映画を作るからには、美の極みを目指すしかない!」とまで豪語している。「美の極み」というのもまた凄い言葉だ。監督は、初の長編監督作であるドイツ映画の大傑作『善き人のためのソナタ』で、33歳にしてアカデミー外国語映画賞を受賞した天才。貴族の名家の出身でもある。ヴィスコンティもそうだが、本物の貴族が描くと映画でリアルな貴族趣味と高級感を再現できているような気がするのは庶民の引け目だろうか? オリジナル『アントニー・ジマー』も南仏ニースが舞台の観光映画ではあったが、本作よりは地に足のついたリアルな情景。一方の本作は、絵になる観光絵葉書的なヴェネツィアの風景だけをつないだリッチさが1シーンたりとも途切れることがない。『アントニー・ジマー』ではありふれた地下駐車場で悪漢の乗用車に追われていたチェイスシーンも、本作になるとヴェネツィアの水路でのモーターボートを使ったチェイスに置き換えられていたり。それにソフィー・マルソーも良い女だったが、本作のアンジーほどハイソ感は漂わせていなかったし、衣装も常識的レベルのゴージャスさだった。本作は、わざと意図的に浮世離れさせている。なにせ美の極みなので! オリジナルの方は真剣なサスペンスだったのだが、本作の方は、どこまでが本気でどこからが狙いかわからないコミカルさも魅力だ。本作の制作スタンスはコミカル&ゴージャス。どちらもわざと、確信犯でやっているのだと重ねて強調しておきたい。監督は、とにかく軽い映画にしたいとも心がけ、時に“ミスディレクション”して(『善き人のためのソナタ』ばりに)真面目モードで撮ってしまった時もあるが、そういう場合にはわざわざ撮り直しまでした、とも語っている。 しかし、そもそもが上質で重い人間ドラマ『善き人のためのソナタ』で評判を得た監督で、名家の出なのである。本作にまつわるインタビューでは真面目な人柄が隠そうにもにじみ出ていて、口数も少なく、朴訥な印象の人だ。そんな、いいとこのおぼっちゃまの高学歴の超優等生が、面白い奴と証明しようと無理しておチャラけている、という、若干の無理も感じられ、それが滑稽さにつながり、アメリカン・コメディの爆笑とはまた違うたぐいの、えも言われぬ独特のぬるたい味わいが生まれている。 ということで、本作は見事、ゴールデングローブ賞のコメディ部門に、作品賞、主演男優賞、主演女優賞でノミネートされ、授賞式当日も司会者に大きく取り上げられて大変な話題となった。軽い気持ちで、街の美しさ、スターの華やかさに見とれるという見方が正解で、大真面目なサスペンス・スリラーを期待してはいけない。公開時にはボタンのかけ違いで「サスペンス・スリラーだと思って見に来たのに!」といった声も聞かれたが、最初から、コミカル&ゴージャスの2点が見どころなんだと思って、まったり見ていただきたい。 最後に。スコットランドヤードの警部役ポール・ベタニーは、劇中ではあまりジョニデとの絡みはないものの、プロモーションでは漫才コンビのような好相性を見せ、後に『トランセンデンス』と『チャーリー・モルデカイ 華麗なる名画の秘密』でも再共演を果たす。特にジョニデがプロデュースしベタニーに自らお声がけしたという『チャーリー・モルデカイ』の方は、この2人の軽妙な掛け合いがメインディッシュとなっているほど。むしろジョニデ×アンジーよりもジョニデ×ベタニーのBLカップリングのケミストリーを生み出したことの方が、本作『ツーリスト』の功績ではなかっただろうか。今後も、このコンビでどんどん映画を作っていってもらいたい。■ © 2010 GK Films, LLC. All Rights Reserved. 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存 保存保存