検索結果

-

PROGRAM/放送作品

ウォルター少年と、夏の休日

おじさんたちから“誇りをもって生きることの大切さ”を教わった、かけがえのない夏の物語。

『シックス・センス』に出演し、わずか11歳でアカデミー助演賞にノミネートされた天才子役ハーレイ・ジョエル・オスメントが往年の大俳優2人と共演!夏の風のように爽やかなヒューマンドラマ感動作!

-

COLUMN/コラム2018.03.10

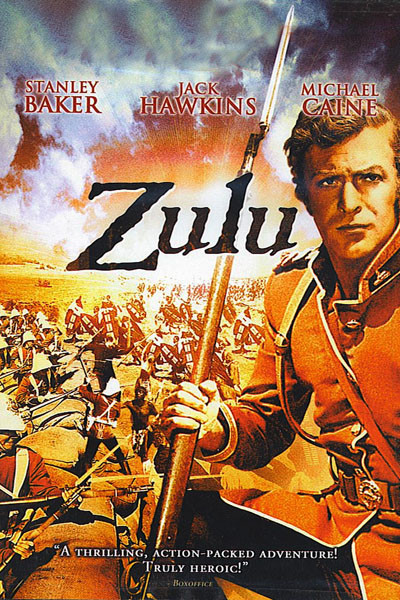

史実に忠実な局地戦映画『ズール戦争』は歴史的大傑作!

1800年代初頭に南アフリカに進出したイギリス帝国。先行して入植していたボーア人(オランダ系の植民者)はイギリス帝国の支配を嫌い、新たな入植地を求めてグレート・トレックと称される北上を開始した。そこには強大な戦力を誇るズールー王国が存在し、ボーア人たちとの血で血を洗う抗争を展開。1835年、ボーア人はブラッド・リバーの戦いでズールー族に勝利を収めると、この地にナタール共和国を建国した。しかしこのナタール王国もボーア人の独立を快く思わないイギリス帝国の侵攻によって、わずか4年という短い期間で崩壊してしまう。 その頃、ズールー王国ではボーア人に敗れたディンガネ国王は威信を失って失脚。後継のムパンデ国王の息子2人が後継の座を争って対立し、この内乱に勝利したセテワヨが国王に即位した。セテワヨは軍制を再編し、マスケット銃(先詰式の滑腔式歩兵銃)を装備した小銃部隊を編成するなど、軍の近代化を推進。これは拡大を続けるイギリス帝国を迎え撃つ準備であった。 セテワヨ自身はイギリス帝国との関係を良好に保とうとしていたが、イギリス帝国の原住民問題担当長官のシェプストンが高等弁務官フレアに対し、ズールー王国はイギリス帝国のアフリカ覇権最大の障害であることを報告。南アフリカ軍最高司令官のチェルムスフォード中将もこの意見に同意し、南アフリカのイギリス軍は着々とズールーとの戦争の準備を行うことになる。 1878年、高等弁務官のフレアは2人のズールー兵がイギリス領の女性と駆け落ちして越境したことを口実に、ズールー王国に対して多額の賠償を請求。ズールー王国がこれを拒否すると、フレアはズールー王国側に最後通牒を提示。13か条に及ぶこの最後通牒は、ズールー王国側が絶対に飲めない条件を列挙したものであり、ズールー王国のセテワヨ王はこれに対する明確な回答をせずにいた。 1879年1月、チェルムスフォードはヨーロッパ兵とアフリカ兵からなる17,100名の部隊を率いて、ズールー王国へと侵入を開始。迎え撃つズールー軍は4万の兵力。軍の近代化・火力化は未完だったが、イギリス帝国軍を上回る兵力と、圧倒的な士気の高さ、そして地の利を活かした機動力を持つ強力な部隊であった。 実戦経験の少ないチェルムスフォード中将は、部隊を複数に分割。そのため個々の部隊の兵力は手薄となり、第三縦隊1,700名はイサンドルワナに野営地を構築。そこに突如現れた約2万人のズールー軍が突撃を敢行し、“猛牛の角”と呼ばれる連続突撃戦術によってイギリス軍を全滅させてしまう。イサンドルワナの戦いはズールー軍の精強さをいかんなく発揮した戦いであり、ズールーの名を世界に轟かせることになったエポックな勝利であった。 前置きが長くなったが、ここからが今回ご紹介する『ズール戦争』(64年)の舞台となるロルクズ・クリフトの戦いが始まることになる。 1月22日にイサンドルワナの戦いでイギリス軍を撃破したズールー軍は、翌23日未明に約4,000人の部隊をイサンドルワナから15km離れたロルクズ・クリフトにある伝道所跡に駐屯するイギリス軍守備隊に突撃させた。イサンドルワナの敗戦を聞いたアフリカ兵が逃亡してしまい、ロルクズ・クリフトの守備隊の人数はわずか139人。30倍以上の敵軍に囲まれ、ろくな防御設備も無いロルクズ・クリフトの守備隊だったが、新任将校のチャード中尉指揮の下でズールー軍の猛烈な突撃を何度も撃退することに成功。イサンドルワナから退却してきたチェルムスフォードの本隊が接近したことから、2日間昼夜に渡る波状攻撃を繰り返していたズールー軍はようやく撤退した。ロルクズ・クリフトの戦いでイギリス人は27人が死傷。対するズールー軍は351人が戦死した。 このロルクズ・クリフトの戦いを描く『ズール戦争』は、監督のサイ・エンドフィールドがロルクズ・クリフトの戦いに関する記事を読み、インスピレーションを受けたことから始まる。エンドフィールドはこの映画の企画を友人で俳優のスタンリー・ベイカーに持ち込み、ベイカーはプロデューサーとして資金調達を実施。最低限の資金が集まると、早速映画製作を開始した。 集まった制作費はわずか172万ドル(メイキングでは見栄を張っているのか、260万ドルと称している)。そこでエンドフィールドは友人の俳優とスタッフを集めて制作費を抑え、さらにセット構築費を削減するために南アフリカでのオールロケーションを実施した。現地ではズールー族の協力を得て、1,000人以上のエキストラが参加。演技初体験のズールー族とのコミュニケーションをとるために、スタッフとキャストは積極的にズールー族とコミュニケーションを取る努力を行っている。しかし当時の南アフリカではアパルトヘイト法が存在しており、本作の脚本がズールー族を勇敢で敬意を受けるに足る存在として描いていることもあり、南アフリカの公安が撮影クルーの監視を行っている中での撮影となった。 『ズール戦争』は公開されるや興行収入は800万ドル、イギリス市場では過去最大級の記録的な大ヒット作品となった(映画の舞台となった南アフリカでは、映画に参加した一部のエキストラ以外の黒人はながらく観ることの出来ない映画となっていた)。本作はイギリス人の琴線に触れる作品となっており、毎年年末年始にTVで放映されるという『忠臣蔵』のような定番映画となっている。 本作の素晴らしさは、まず映画をロルクズ・クリフトの戦いのみを描いたことであろう。ズールー戦争全体を描けば、イギリス帝国の侵略戦争、黒人差別、虐殺といったセンシティブなキーワードに触れざるをえず、価値観が目まぐるしく変わる現代においては観る者によって評価を大きく変えてしまうポイントとなる。しかし本作では、どちらが正義でどちらが悪という描き方ではなく、純粋にひとつの戦いを史実に沿って描く作品とし、余計なものを極力そぎ落としている点が、後世でも高い評価を受けている大きな要因だろう。 また驚くべきことに1960年代の脚本にも関わらず、ズールー族を野蛮な原住民ではなく、特殊な美意識を持った尊敬すべき集団として描いている点も注目。逆にイギリス軍側は、侵略者でも犠牲者でもなく、絶望的な状況に放り込まれたごく普通の青年たちとして描くことで普遍性をゲットすることに成功している(フック二等兵の描き方には子孫からのクレームもあったが)。 また史実を忠実に再現し、緊急の防御陣地設営、長篠の戦いよろしくマルティニ・ヘンリー銃(5秒に1発射撃可能)での三段射撃で間断なく制圧射撃を繰り返す様子や、ズールー族側の“猛牛の角”作戦など、緻密なリサーチが行われたことが映画の端々から感じられ、マニアックな視点でも信頼性が非常に高い作品となっている。 他にも予算不足に起因したオールロケーションも、結果的には大成功。アフリカの広大な風景はセットやマットペイントでは決して再現できなかったであろう。音楽を担当したジョン・バリーも流石のお仕事だ。 そして本作で存在感を示したのは、準主役のマイケル・ケイン。ながらく下積みを続けていたケインは、オーディションの末にフック二等兵役となっていた。しかしブロムヘッド少尉役の俳優が降板し、現地入りした俳優の中で一番貴族出身将校っぽく見えるケインがブロムヘッド少尉役に抜擢。初めての大役で戸惑うケインの立ち位置と、初めての戦場で戸惑うブロムヘッドの立ち位置が見事にシンクロして高い評価をゲット。ケインは『国際諜報局』(65年)で世界的スターへと上り詰めていくことになる。 本作は英国映画協会が選ぶイギリス映画ベスト100でも、30位に入る作品。イサンドルワナの敗戦を描く『ズールー戦争』(79年)も併せて観ておきたい作品である。■ TM, ® & © 2018 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

駆逐艦ベッドフォード作戦

ソ連の潜水艦を追走する米国駆逐艦をキューブリックの盟友ジェームズ・B・ハリスが描いた秀作!

キューブリックの初期作品を製作したジェームズ・B・ハリスの初監督作。主演は『シャイアン』の個性派俳優リチャード・ウィドマークと『野のユリ』で黒人初のアカデミー主演賞を受賞した名優シドニー・ポワチエ。

-

COLUMN/コラム2016.11.03

【DVDは通常版が受注生産のみ】今こそくつがえせ、オールスターパニック超大作の不評を!!ー「エクステンデッド版」が引き出す『スウォーム』の真価 ー

そうした状況下で『ポセイドン・アドベンチャー』(69)や『タワーリング・インフェルノ』(74)といった、オールスターキャストによるディザスター(大災害)を描いた大作が観客の支持を得たのだ。これらを製作した同ジャンルの担い手が、名プロデューサーとしてテレビや映画の一時代を築いてきたアーウィン・アレンである。『スウォーム』はそんなアレンが満を持して送り出した、殺人蜂が人間を襲う昆虫パニック超大作だ。 蜂を敵役にした昆虫パニック映画には、『デューン/砂の惑星』(84)や『グローリー』(89)の撮影監督としても名高いフレディ・フランシスが手がけた『恐怖の昆虫殺人』(67)や、ニューオーリンズから飛来した殺人蜂が人々を襲う『キラー・ビー』(76)などの先行作品がある。しかし『スウォーム』は、そういった諸作とは大きく一線を画す。1974年、アーサー・ハーツォグによる同名原作が出版された直後に映像化権が取得され、早々と映画化が検討されてきた。 時おりしも『タワーリング・インフェルノ』でアレンのプロデュース作品に弾みがついた時期で、同作に引き続いて名匠ジョン・ギラーミンが監督をする予定となっていた。しかしギラーミンは『キングコング』(76)や『ナイル殺人事件』(78)といった大型企画に関与しており、プロジェクトからやむなく離脱。また、空を覆い尽くす蜂の大群を視覚化するのに、これまでにない特殊効果撮影の必要性を覚え、長期における企画の熟考がなされてきたのである。最終的には『タワーリング~』でアクション演出の手腕をふるったアレン自らが監督として、作品の指揮を執ることになったのだ。ヒットを連発する敏腕プロデューサー直々の演出に、作品に対する期待は否応なく膨らんでいったのである。 また企画が練られている間に、好機も巡ってきた。人食いザメの恐怖を描いたスティーブン・スピルバーグの出世作『ジョーズ』(75)が映画界を席巻し、世に動物パニック映画のブームが訪れたのだ。このムーブメントと、アレン自らが築いたパニック大作ブームの追い風に乗り『スウォーム』は当時の最大数となる全米1400館の劇場で一斉公開されたのだ。 ■ハチを敵役にした背景 そもそも、なぜ蜂が恐怖の対象として本作に用いられたのか? 1957年、ブラジルで蜂蜜の生産向上を目的とした、アフリカミツバチとセイヨウミツバチとの交配種が生み出された。ところが本来の目的に反し、このミツバチが狂暴種となって群れをなし、ブラジル各地で猛威をふるう存在となってしまった。それが60年代に入ってから徐々に生息範囲を広げ「やがて北米に侵入してくるのでは」という懸念が、当時のアメリカ社会に蔓延していたのである。 ハーツォグの原作小説「スウォーム」は、こうした事実をヒントに執筆された秀逸なSF作品だ。スタイルとしては、1969年にマイケル・クライトンが「アンドロメダ病原体」で実践した「具体的な社会事例と科学理論を織り交ぜたセミドキュメンタリータッチ」を踏襲しており、作品はリアリティあふれるハード科学フィクションの様相を呈している。各地で起こった蜂による被害報告をはじめとし、事態はやがて全米における変異殺人蜂の猛襲へと移行していき、最終的には科学者たちが遺伝子操作で蜂を自滅へと追いやっていく。その一部始終が、あたかも現実の出来事のように描かれている。 しかしアレンの映画版は、そんな原作から「殺人蜂の群れが人間を襲う」というスペクタクル成分のみを抽出し、自身のプロデュース映画の方法論にのっとった脚色を施している。結果、これまでの動物パニック映画のような低予算スリラーではなく、巨額の製作費で、ド派手な見せ場に重点を置いた「オールスターパニック超大作」として成立することとなる。 ■『スウォーム エクステンデッド版』とは? 『スウォーム』の劇場公開時のランニングタイム(上映時間)は116分。同タイプの作品にしてはコンパクトな印象を受けるが、これは当時、アメリカ映画の斜陽によって、お金をかけた大作であってもラニングタイムを極力短くし、上映回数を増やそうとした動向によるものである。そのため、本編中の展開やキャラクターの行動に未消化な部分が生じ、作品の評価を貶める結果を招いてしまう。そのことは興行にも影響することとなり、『スウォーム』は2100万ドルの製作費に対して1000万ドルしか収益を得ることができず、パニック大作のムーブメントに自ら引導を渡してしまったのだ。 そんな『スウォーム』を、本来あるべき正しい形にしたものが、この「エクステンデッド版」だ。ランニングタイムは156分。1992年12月に、アメリカでLD(レーザーディスク)ソフトとして発売されたのが初出となった(日本未発売)。 当時の米国LDソフト市場は既発売のタイトルを、オリジナルの画角、あるいはデジタルリマスタリングによる高画質化のうえで再リリースするという流れにあった。『スウォーム』もその流れを汲むタイトルとして、ワイドスクリーン収録、デジタルリマスター化に加え、劇場公開時よりも40分長いバージョンが発売されたのだ。また前年(1991年)にはアーウィン・アレンが亡くなったことから、リリースには氏を偲ぶ意図も含まれている。 ただアレンの死後ということで、はたして誰の監修による「エクステンデッド版」ということが取り沙汰されるだろう。しかし、こうした拡張バージョンは作品の劇場公開とは別に、テレビ放送用に作成されるケースが多かった。例えば1977年、米NBCネットワークが『ゴッドファーザー』(72)ならびに『ゴッドファーザーPARTII』(74)を時系列に組み替え、未公開シーンを挿入して7時間半に拡張した『ゴッドファーザー/コンプリート・エピック・フォー・テレビジョン』を放映した。それを筆頭に『キングコング』『パニック・イン・スタジアム』(76)さらには『スーパーマン』(78)などの作品が、テレビ放映時にはランニングタイムの長いバージョンでオンエアされている。テレビ局側にとっても、視聴率を稼ぎ、また放映時のコマーシャル単価を上げるためにも、未公開シーンを挿入した別バージョンは大きな効力となった。ことに『スウォーム』の場合、劇場での興行成績が振るわなかったことから、副次収益を得るために、こうした拡大バージョンの準備が整えられていたのである。 『スウォーム エクステンデッド版』は、登場する個々のキャラクターたちが各自なんらかの接点を持ち、緊密な関係を結んでいるのが特徴だ。また、それらの登場人物を介して場所や視点の移動がスムーズにおこなわれるなど、演出や編集において細かな配慮がなされている。ところが「劇場公開版」では、それがことごとくカットされ、全体の繋がりが著しく悪くなってしまっている。殺人蜂の襲撃を受けるメアリーズビルの町長や学校長なども、それぞれが役割に応じて未曾有の危機に対処すべく存在するのに、同バージョンでは彼らがただパニックに巻き込まれるだけの「悲惨な人」にすぎない。 なによりも「劇場公開版」では、殺人蜂の発生の詳細や、人を死に至らしめる個体の特性が明らかにされないままストーリーが進むという、説明不足な欠点があった。しかし「エクステンデッド版」では、蜂が仲間を増やしながら潜伏していた事実や、連中がプラスティックを噛み砕く強靭な顎を持ち、そのプラスティックを巣作りの材料に用いるといった特異性にもキチンと言及しており、対象となる殺人蜂がいかに脅威的な存在であるかを明示している。 また、恐ろしい変異種が主要キャラクターを襲い、無差別に犠牲者を生み出すという緊張感も「劇場公開版」は台無しにしている。特に両親を蜂に殺され、その仇を討とうと巣に火を放ったポール少年(クリスチャン・ジットナー)は、自らも毒によって非業の死を遂げる。そんな、子どもであろうと容赦しない描写も「劇場公開版」では削除され、立ち位置も曖昧なままに彼は映画から姿を消してしまう。クレーン(マイケル・ケイン)が自らを犠牲にして解毒剤を作ったクリム博士(ヘンリー・フォンダ)の死に接し、ハチとの戦いに勝とうと誓う象徴的な名シーンも削除され、また1838年のチェロキー族インディアンの強制移送に喩えられた、悲壮ともいえる列車での国民避難も「劇場公開版」では単に脱線事故を作り出す以上の意味を成すことはない。 こういった諸々の重要シーンを40分も削ぎ落としたのでは、評価に影響が及ぶのも仕方がないというものだ。 『スウォーム』が製作されて、およそ38年の歳月が経つ。現在ならば本作のような映画も、CGIによって途方もない蜂の群れを再現できるだろうし、先に挙げた「アンドロメダ病原体」が『アンドロメダ…』(71)になったような、原作のまま硬質に映画化するアプローチも考えられるだろう。事実、本作のリメイクの話は、これまでに何度となく浮上しては姿を消している。 しかし時代の趨勢によって、映画のありようが大きく変わってからでないと、古典の持つ価値を計ることができない場合もある。総数2200万匹(広報発表)といわれる本物の蜂を使って撮影に挑み、あるいは街のセットを豪快に燃やしてディザスター描写を作り上げた、そんな本物ならではの迫真に満ちた映画体験は、今ではなかなか得難いものだ。 不完全な形での劇場公開によって、必要以上の悪評をこうむってしまった『スウォーム』。「エクステンデッド版」の存在は、この不遇に満ちたオールスターパニック超大作の立場を一転させ、同作の真価を引き出してくれるのである。キーの叩きに乗じて持ち上げすぎた感もあるが、少年時代、本作に何回も接し、貴重な時間を割いた者として、その心情に嘘偽りはない。■ TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

PROGRAM/放送作品

殺しのドレス

[PG12相当]たたみかけるサスペンス映像“デ・パルマ カット”が必見!官能的なサイコ・サスペンス!

デ・パルマと言えばサスペンス!特に、緊迫感を煽る独特の映像は“デ・パルマ カット”と称されるが、その典型が見られる本作。人妻役のアンジー・ディキンソンとコールガール役ナンシー・アレンの官能美も必見。

-

COLUMN/コラム2015.03.04

【未DVD化・ネタバレ】滅多に観られない1970年代のよく出来たシチュエーションコメディ〜『ニューヨーク一獲千金』

1970年代に一斉を風靡した、『ゴッドファーザー』(1972年)『ゴッドファーザー PART II』(1974年)のジェームズ・カーンと、『ロング・グッドバイ』(1973年)のエリオット・グールドの主演作だ。監督は、本作ののちにベット・ミドラー主演の『ローズ』(1979年)、ヘンリー・フォンダ&キャサリン・ヘプバーン主演の『黄昏』(1981年)、ベット・ミドラー&ジェームズ・カーン主演の『フォー・ザ・ボーイズ』(1991年)を撮る名匠マーク・ライデルだ。 サウンドトラックがすばらしい出来で、『ロッキー』のタイア・シャイアの旦那さん、デヴィッド・シャイアが担当。撮影監督はアメリカン・ニューシネマを代表するカメラマン、『イージー・ライダー』(1969年)や『ペーパー・ムーン』(1973年)や『未知との遭遇』(1977年)のラズロ・コヴァクスだ。脚本がよく練られていて、『マホガニー物語』(1975年)のジョン・バイラムと、『フリービーとビーン/大乱戦』(1974年)のロバート・カウフマンだ。 主人公は2人の売れないヴォードヴィリアン、ハリー(ジェームズ・カーン)とウォルター(エリオット・グールド)で、1892年、マサチューセッツ州のコンコード刑務所に2人が護送されてきた。そこで、金庫破りの名人アダム・ワース(マイクル・ケイン)の奴隷同然の召使いにさせられる。ワースは豪華な特別室におさまり、刑務所長、看守を顎で使っている。彼は腹心のチャトワースが持って来たマサチューセッツ州ローウェルの銀行になる金庫の青写真をカーテンの裏に貼って研究を始める。 その頃ニューヨークの左系新聞の記者リサ・チェストナット(ダイアン・キートン)が刑務所の取材に訪れた。ハリーはこっそり青写真をリサの助手のカメラで撮ったのだが、マグネシウムの火がカーテンに引火して銀行の見取り図の青写真は燃えてしまった。怒ったワースは看守に命じて2人を石材場の重労働に追いやる。ハリーがその石切場からニトログリセリンを持ち出し、2人は刑務所の門を破って逃走する。 ニューヨークに着き、その新聞社で青写真を撮ったネガを入手。だが、出所してきた強盗のプロ、ワースに見つかって見取り図は取り上げられる。 現像した写真を前に、リサはワースに対抗して金庫破りをすることになる。ただし金は社会正義のために使うことを提案する。その計画にスタッフも賛成し、一同はローウェルに向かって、銀行の上の部屋からトンネルを掘り始める。ところが隣の部屋へ銀行の頭取ルーファス・クリスプ(チャールズ・ダーニング)が女を連れこんでいた。頭取がいてはトンネルが掘れないので、リサは頭取に巧みに近寄り翌日の夜、2人でオペレッタを見に行く。そのオペレッタの主演がワースの恋人グロリア・フォンテーン(レスリー・アン・ウォーレン)なのに気が付いたリサが楽屋を探ると、やはりワース一味がいた。 彼らは劇場の地下室から銀行までトンネルを掘り、次の日のショーが終ったら金庫破りを決行する計画だと判明する。 リサたちは何とか先手を打って、劇場に忍びこみ、ショーの途中に金庫を開けようとする。だが、なかなか金庫は開かず、ショーは終りそうになる。ヴォードヴィリアンのハリーとウォルターが衣裳をつけて舞台に加わる。オペレッタは、めちゃくちゃになるがそれまで退屈であくびを噛み殺していた観客に大いに受ける。 見事に大金を盗み出したリサ、ハリー、ウォルターらはニューヨークに戻った。そこで彼らと再会したワースは、いさぎよく敗北を認めるのだった。 コーエン兄弟の監督作品『オー!ブラザー』にも通じる、すこぶる軽快な強奪ものである。銀行強盗をゲーム感覚で描いた犯罪アクションで、キャストの顔ぶれだけでもおもしろさは約束されている。何よりも楽しいのは、『探偵<スルース>』(1972年)のマイクル・ケイン、『狼たちの午後』(1975年)のチャールズ・ダーニング、『アニー・ホール』(1977年)のダイアン・キートン、『チューズ・ミー』(1982年)のレスリー・アン・ウォーレン、『イナゴの日』(1975年)のデニス・デューガン、『ロッキー』(1976年)のバート・ヤングら、1970年代を彩った「名脇役たち」が多数出演していること。ソニー・コルレオーネでトップ俳優となった能天気なジェームズ・カーンが、若かりし頃のダイアン・キートンに手助けされるというお楽しみもある。 ある意味で、サクセスストーリーだと解釈できる。そのギャグが緻密に計算されてシチュエーションコメディなので、何回観ても飽きないのだ。 本作は1988年ぐらいにビデオソフトになったが、シネマスコープサイズの作品をTVサイズにトリミングしたため、大団円の最高におもしろいシーンが左端で起こっていてカットされるという憂き目にあっている。その意味で、今回の放送はもしかしたら、これがマトモなかたちで観られる最後かもしれず、1970年代のコメディ映画ファンにとって、これほど喜ばしいものはない。■ © 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

遠すぎた橋

オールスターキャスト映画の決定版!実際に行われた大規模作戦を描いた戦争スペクタクル巨編

ショーン・コネリー、マイケル・ケイン、ジーン・ハックマン、アンソニー・ホプキンス、ロバート・レッドフォード…、見事なまでに豪華なキャストで、無謀と評された大作戦の全貌をリアリティあふれる映像で描く。

-

COLUMN/コラム2017.01.24

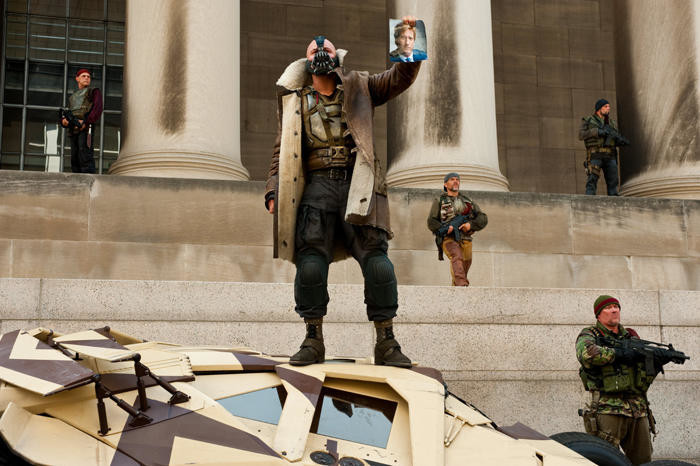

トランプさんの演説が『ダークナイト ライジング』のベインのアジ演説と激似の件について

ここ数日来、この件でネット上がちょっとザワザワしていますね。今なら以下の各ニュースサイトのリンクがまだ生きているはず。 http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1768238.html https://www.businessinsider.jp/post-458 http://news.livedoor.com/article/detail/12572697/ https://www.buzzfeed.com/bfjapannews/people-cant-get-over-how-much-trump-sounded-like?utm_term=.ewGQwJa1l#.wjRM1O0rx でもこういうリンクはすぐに切れちゃうものなんで、経緯を簡単にワタクシの方でも記しときましょう。 去る2017年1月20日の大統領就任式で、トランプさんは15分という短尺の就任演説をブったのですが、この中で、 “we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another - but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.” 「(前略)我々は、ある政権から別の政権へ、またはある政党から別の党へ、ただ権力の移行をしているのではない。我々は、権力をワシントンD.C.から移譲させ、お前たち人民に取り戻してやるのである!」 とおっしゃられました。この “and giving it back to you, the people.” の部分が、『ダークナイト ライジング』劇中におけるベインのアジ演説のワンフレーズ “and we give it back to you... the people.” というくだりを丸パクリしたんじゃないの!?との疑惑が出てネット界隈がザワついてるのです。 ここ、全文ですと、 “We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you... the people. Gotham is yours.” 「我々が腐敗からゴッサムを奪い返すのだ!金持ちの手から!迫害者どもはチャンスという言葉をチラつかせ、長らく我々を搾取してきた。ゴッサムを奪い返すのだ、市民の手に。街は市民のものだ」 と言ってるんですな。ベインがゴッサム市庁舎の前でブつ大演説からの一節であります。 ワンフレーズだけ見ると確かにほとんど100%同じですが、こうして前後の文脈ごと読み比べてみると、全体としては当然、2人はまるで違うことを言ってる。でも、実はベインもトランプさんも、ある決定的に同じことを“口実”にすることによって、一部の層から人気を博して権力を握ったので、やっぱり最も根本的な根っこの部分ではこの2人、モロにやってることとキャラがかぶっているのです(2人とも、あくまでそれは“口実”にしてるにすぎないところまで同じ)。 それは何かと言うと、格差社会批判です。 当チャンネルの土日メイン作品枠「プラチナ・シネマ」でも、昨年末から立て続けに『ウルフ・オブ・ウォールストリート』や『パワー・ゲーム』、来月も『アップサイドダウン』をお送りしますが、まさに、今の時代に映画が描き、糾弾している、現代最大の社会悪こそが“格差”ではないでしょうか? ■ ■ ■ ベインはゴッサム版ウォール街のような証券取引所を襲い、ゴッサム市民の前にはじめてその姿を現します。後に革命軍みたいな連中を率いて「我々は解放者だ!」と叫びながらゴッサムのアリーナに現れ、さらに先の市庁舎前演説では、 「刑務所にいる抑圧された者たちを解放する」「今より市民軍を結成する。志願する者は前に出ろ」「金持ちの権力者どもを豪華な住まいから引きずり出せ」「今まで我々が味わってきた冷酷な世界に放り出すのだ」「我々の手で裁きを下す」「贅沢は皆で分け合え」 などともアジ演説をブち続けます。言っとることはまさしく「革命」ですな。 『ダークナイト ライジング』の『ライジング』とは「立ち上がる」、「蜂起する」、「蹶起する」といった意味。つまりは「革命」です。この映画、革命のイメージに満ち溢れておりまして、 ①ベイン革命軍は真っ赤なスカーフを巻いており、まるで文革の時の紅衛兵みたい。 ②人民法廷に資本家や旧体制の官憲が引き出され、上訴なしの即決裁判で死刑判決を受けるシーンがあるが、あの絵ヅラは世界史の教科書で見覚えがある。フランス革命のルイ16世の裁判↓か、 もしくは、「球戯場の誓い」のページに載っていた挿絵↓にソックリ。被告席の椅子もなんだかとってもヴェルサイユ風だし。 ちなみに「球戯場の誓い」とは、フランス革命の直接原因となった事件。税金を払わされている圧倒的多数の平民が「一握りの特権階級が税金を免除されているのはおかしい!」、「三部会で特権階級の主張ばかりが通るのはおかしい!」と訴え、自分たちこそが国民の真の代表なんだと立ち上がった出来事。 さらにこのシーン、判事席(裁判官はスケアクロウ!)は、机や椅子などを雑然とうず高く積み上げたもので、『レミゼ』の六月暴動やパリコミューンにおける「バリケード」を連想させる。「バリケード」はかつて革命市民軍にとって基本戦術だった(普通選挙が広まると、革命勢力は選挙による政権奪取を目指すようになり、エンゲルスが亡き同志マルクス著『フランスにおける階級闘争』1895年版に寄せた序文で「あの旧式な反乱、つまり1848年までどこでも最後の勝敗をきめたバリケードによる市街戦は、はなはだしく時代おくれとなっていた。」と批判し、バリケード戦術は廃れていった…かと思いきや日本では昭和40年代の大学紛争においてもまだまだバリバリ現役だったけど)。 ③その革命裁判で死刑を宣告されると凍った川を渡らされ、途中で氷が割れて死んでしまう。これは原作コミック『バットマン:ノーマンズ・ランド』の中ですでに描かれているイメージだが、この映画ではさらに、ロシア革命の時に赤軍に追われた人々が凍結したバイカル湖を渡ろうとして沈んだ歴史的悲劇“バイカル湖の悲劇”をも想起させる。 ④ベイン率いる革命軍とバットマン率いる警官隊が衝突するシーンでは、バットマンは珍しくなぜだか日中に戦う。そのシーン、晴れた日で粉雪が舞っている昼間なのだが、ここはロシア革命の導火線となった「血の日曜日事件」の光景を彷彿させる。雪の積もる晴れた日の出来事だった。 こうした革命のイメージの数々に、さらに9.11のNYのイメージや(ベインがテロを仕掛けるシーンではグラウンドゼロをわかりやすく空撮してます)、そしてコミック『バットマン:ノーマンズ・ランド』のイメージを掛け合わせ、見てると心臓に若干のプレッッシャーすら覚えるような、凄まじいまでに圧迫感のあるリアリズムを漂わせながら、このまま理不尽な格差社会が是正されないと遠からず現実になるかもしれない革命と混乱の様相を『ダークナイト ライジング』という映画は生々しく描出しているのです。 ■ ■ ■ つい数年前の“ウォール街を占拠せよ”運動というのをご記憶でしょう。正確には2011年の出来事です。この『ダークナイト ライジング』のまさに撮影中に全米を揺るがしていた社会運動で、特にウォール街があるためロケ地ニューヨークがかなり騒然としていた様を、ワタクシもニュースで連夜見ていた記憶があります。 アメリカは、上位1%の富裕層がケタちがいの富を独占している格差社会とよく言われます。しかもその1%が2008年リーマンショックを起こして世界を経済危機に陥れ、99%の中からは失業する人もおおぜい出たのに、1%は税金で救済され、挙げ句の果てにその公的資金を自分たちのボーナスに回したということで、99%側の人たちの間で「フザけんじゃねえ!」という機運が高まり、”We are the 99%”をスローガンにデモを行ったのが“ウォール街を占拠せよ”運動でした。 この運動とちょうど同時期に撮影・公開されたため、当時から『ダークナイト ライジング』はこれと結び付けられて論じられるケースが多くて、実際、ベインと彼の革命軍の姿と“ウォール街を占拠せよ”運動の様子はものすごくオーバーラップします。一時は実際のデモの模様をノーラン隊が撮影し、劇中にそのフッテージを使うのではという噂まで流れていたぐらい。 ノーラン監督自身は「この映画に政治的な意図はない」、「モデルはフランス革命だ」と語っており、他の制作陣も「ベインと“ウォール街を占拠せよ”運動が似ているのは単なる偶然」と言ってはいますけれど、その言葉を鵜呑みにはできません。たまたま似ちゃったのか、炎上沙汰にならないようしらばっくれているのか定かではありませんが、しかし、意図してやってはいないとしても、時代が感じとっている理不尽感をこの映画が生々しく撮らえていることは間違いありません。 そして今、2017年、格差社会を徹底的に攻撃し、貧しき人びとの“味方”を自称して大統領選を勝ち抜いてきたトランプさん就任に際して、再びこの『ダークナイト ライジング』と時事・世相がシンクロしたのです。 映画史に残る文句なしの傑作『ダークナイト』と、ヒース・レジャーが命をかけて演じたジョーカーは、誰もが、全員が全員、高く評価するところでしょう。それに比べて毀誉褒貶あることは否めない『ダークナイト ライジング』ですけれども、ジョーカーというヴィランが「正義とは何か」という普遍的かつ哲学的な問題提起をしてくるのに対し、ベインの主張は逆に、きわめてタイムリーかつアクチュアル。トランプさんと同じ、“ウォール街を占拠せよ”運動とも同じ、格差社会批判です。 格差社会、暴走するマネー資本主義。こんなのおかしい!こんなの理不尽だ!という至極ごもっともな鬱積した怒りが、昨年2016年には、数年前なら想像すらできなかったような“極端な政治的選択肢”に世界中の人々を飛びつかせてしまいました。 文革やフランス革命、ロシア革命は、やがては反対派を弾圧・粛清しまくる恐怖政治になっていきました。ベインの革命も、ちょっと良いことを言ってるようでいて、歴史を知っているとその恐ろしさとオーバーラップして見えてきます。 “極端な政治的選択肢”に飛びつきたい気になったら「まずは落ち着け」と、ひとまず深呼吸して見るべき映画、それこそが『ダークナイト ライジング』!このような時代になってしまった2017年、この作品の重要性は今こそ相対的に高まっているように思えるのであります。 ちょっと良いことを言ってる人、「権力を大衆の手に取り戻すのだ!」とか胴間声でアジってる人、実はこいつベインじゃねえのか!? ということを慎重に見極めないといけない時代に、なんか、なっちゃいましたなぁ…。寒い時代だとは思わんか…。 © Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary Pictures Funding, LLC© 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved. 保存保存

-

PROGRAM/放送作品

サイダーハウス・ルール

初めて体験する外の世界、初恋、挫折…。ある孤児の成長を淡く瑞々しく綴ったヒューマン・ドラマ

ジョン・アーヴィングのベストセラー小説を名匠ラッセ・ハルストレムが映像化。外の世界を知らない孤児の成長と苦難を、瑞々しいトーンで温かく描き出す。アカデミー助演男優賞(マイケル・ケイン)・脚色賞を受賞。

-

COLUMN/コラム2013.02.01

2013年2月のシネマ・ソムリエ

■2月2日『ダニエラという女』 平凡な男フランソワが宝くじを当て、美しい娼婦ダニエラとの同棲を実現させる。しかしフランソワは心臓に持病を抱えているうえに、思わぬ珍客が次々と現れて…。イタリアの宝石たるモニカ・ベルッチが、トップブランドの衣装に身を包み、ゴージャスな魅力を惜しみなく発揮。その豊満な肢体、蠱惑的な仕種には圧倒されるばかり。『美しすぎて』のフランス人監督B・ブリエらしい皮肉満載の喜劇。主人公の主治医や隣人の女性らを巻き込んだ愛と欲望の物語が、シュールかつ哀歓豊かに展開する。 ■2月9日『SOMEWHERE』 ベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞したS・コッポラ監督の長編第4作。ホテル住まいのハリウッド・スターと、別れた妻との間にもうけた11歳の娘との触れ合いを綴る。舞台はハリウッドの伝説的なホテル、シャトー・マーモント。そこでひたすら空虚な時間を過ごす主人公の孤独が描かれ、ユニークな“ホテル映画”としても楽しめる。事件が何も起こらない本作で、観る者の目を奪うのは人気子役エル・ファニング。主人公の視線で描かれるその眩い魅力が、映画に清涼感と切ない情感を吹き込んでいる。 ■2月16日『オール・アバウト・マイ・マザー』 アカデミー外国語映画賞、カンヌ国際映画祭監督賞に輝いた鬼才P・アルモドバルの代表作。さまざまな問題を抱えながら生きる女性たちの希望探しのドラマである。息子を亡くした中年女性、愛に悩む舞台女優、ゲイの娼婦など、個性豊かな登場人物がずらり。彼女らの人生の数奇な巡り合わせが、感動的な女性賛歌へと結実していく。C・ロス、M・パレデスという二大ベテラン女優の味わい深い名演技はもちろん、P・クルスの助演も見逃せない。エイズに冒される純朴な修道女を可憐に演じている。 ■2月23日『スルース』 K・ブラナー監督が72年の傑作ミステリー『探偵〈スルース〉』のリメイクに挑戦。M・ケイン、J・ロウというわずか2人だけのキャストが壮絶な演技合戦を披露する。ベストセラー作家の妻を寝取った若い俳優。嫉妬と憎悪が渦巻く両者の“協議”は、危うい“ゲーム”に発展し、ついには命を賭した“対決”へとエスカレートしていく。二転三転のどんでん返しやユーモアが魅力のオリジナル版とは異なり、シリアス調のドラマがスピーディに展開。悪趣味すれすれのアートのような豪邸の内装も圧巻だ。 『ダニエラという女』©2005 FIDÉLITÉ FILMS-BIM DISTRUBUZIONE-FRANCE 2 CINÉMA-WILD BUNCH-PAN-EUROPÉENNE PRODUCTION-PLATEAU A-LES FILMS ACTION 『SOMEWHERE』2010-Somewhere LLC 『オール・アバウト・マイ・マザー』© 1999 - EL DESEO - RENN PRODUCTIONS - FRANCE 2 CINEMA 『スルース』©MRC II Distribution Company LP