1800年代初頭に南アフリカに進出したイギリス帝国。先行して入植していたボーア人(オランダ系の植民者)はイギリス帝国の支配を嫌い、新たな入植地を求めてグレート・トレックと称される北上を開始した。そこには強大な戦力を誇るズールー王国が存在し、ボーア人たちとの血で血を洗う抗争を展開。1835年、ボーア人はブラッド・リバーの戦いでズールー族に勝利を収めると、この地にナタール共和国を建国した。しかしこのナタール王国もボーア人の独立を快く思わないイギリス帝国の侵攻によって、わずか4年という短い期間で崩壊してしまう。

その頃、ズールー王国ではボーア人に敗れたディンガネ国王は威信を失って失脚。後継のムパンデ国王の息子2人が後継の座を争って対立し、この内乱に勝利したセテワヨが国王に即位した。セテワヨは軍制を再編し、マスケット銃(先詰式の滑腔式歩兵銃)を装備した小銃部隊を編成するなど、軍の近代化を推進。これは拡大を続けるイギリス帝国を迎え撃つ準備であった。

セテワヨ自身はイギリス帝国との関係を良好に保とうとしていたが、イギリス帝国の原住民問題担当長官のシェプストンが高等弁務官フレアに対し、ズールー王国はイギリス帝国のアフリカ覇権最大の障害であることを報告。南アフリカ軍最高司令官のチェルムスフォード中将もこの意見に同意し、南アフリカのイギリス軍は着々とズールーとの戦争の準備を行うことになる。

1878年、高等弁務官のフレアは2人のズールー兵がイギリス領の女性と駆け落ちして越境したことを口実に、ズールー王国に対して多額の賠償を請求。ズールー王国がこれを拒否すると、フレアはズールー王国側に最後通牒を提示。13か条に及ぶこの最後通牒は、ズールー王国側が絶対に飲めない条件を列挙したものであり、ズールー王国のセテワヨ王はこれに対する明確な回答をせずにいた。

1879年1月、チェルムスフォードはヨーロッパ兵とアフリカ兵からなる17,100名の部隊を率いて、ズールー王国へと侵入を開始。迎え撃つズールー軍は4万の兵力。軍の近代化・火力化は未完だったが、イギリス帝国軍を上回る兵力と、圧倒的な士気の高さ、そして地の利を活かした機動力を持つ強力な部隊であった。

実戦経験の少ないチェルムスフォード中将は、部隊を複数に分割。そのため個々の部隊の兵力は手薄となり、第三縦隊1,700名はイサンドルワナに野営地を構築。そこに突如現れた約2万人のズールー軍が突撃を敢行し、“猛牛の角”と呼ばれる連続突撃戦術によってイギリス軍を全滅させてしまう。イサンドルワナの戦いはズールー軍の精強さをいかんなく発揮した戦いであり、ズールーの名を世界に轟かせることになったエポックな勝利であった。

前置きが長くなったが、ここからが今回ご紹介する『ズール戦争』(64年)の舞台となるロルクズ・クリフトの戦いが始まることになる。

1月22日にイサンドルワナの戦いでイギリス軍を撃破したズールー軍は、翌23日未明に約4,000人の部隊をイサンドルワナから15km離れたロルクズ・クリフトにある伝道所跡に駐屯するイギリス軍守備隊に突撃させた。イサンドルワナの敗戦を聞いたアフリカ兵が逃亡してしまい、ロルクズ・クリフトの守備隊の人数はわずか139人。30倍以上の敵軍に囲まれ、ろくな防御設備も無いロルクズ・クリフトの守備隊だったが、新任将校のチャード中尉指揮の下でズールー軍の猛烈な突撃を何度も撃退することに成功。イサンドルワナから退却してきたチェルムスフォードの本隊が接近したことから、2日間昼夜に渡る波状攻撃を繰り返していたズールー軍はようやく撤退した。ロルクズ・クリフトの戦いでイギリス人は27人が死傷。対するズールー軍は351人が戦死した。

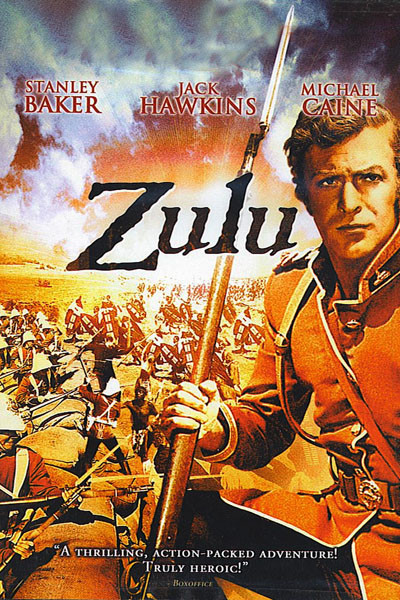

このロルクズ・クリフトの戦いを描く『ズール戦争』は、監督のサイ・エンドフィールドがロルクズ・クリフトの戦いに関する記事を読み、インスピレーションを受けたことから始まる。エンドフィールドはこの映画の企画を友人で俳優のスタンリー・ベイカーに持ち込み、ベイカーはプロデューサーとして資金調達を実施。最低限の資金が集まると、早速映画製作を開始した。

集まった制作費はわずか172万ドル(メイキングでは見栄を張っているのか、260万ドルと称している)。そこでエンドフィールドは友人の俳優とスタッフを集めて制作費を抑え、さらにセット構築費を削減するために南アフリカでのオールロケーションを実施した。現地ではズールー族の協力を得て、1,000人以上のエキストラが参加。演技初体験のズールー族とのコミュニケーションをとるために、スタッフとキャストは積極的にズールー族とコミュニケーションを取る努力を行っている。しかし当時の南アフリカではアパルトヘイト法が存在しており、本作の脚本がズールー族を勇敢で敬意を受けるに足る存在として描いていることもあり、南アフリカの公安が撮影クルーの監視を行っている中での撮影となった。

『ズール戦争』は公開されるや興行収入は800万ドル、イギリス市場では過去最大級の記録的な大ヒット作品となった(映画の舞台となった南アフリカでは、映画に参加した一部のエキストラ以外の黒人はながらく観ることの出来ない映画となっていた)。本作はイギリス人の琴線に触れる作品となっており、毎年年末年始にTVで放映されるという『忠臣蔵』のような定番映画となっている。

本作の素晴らしさは、まず映画をロルクズ・クリフトの戦いのみを描いたことであろう。ズールー戦争全体を描けば、イギリス帝国の侵略戦争、黒人差別、虐殺といったセンシティブなキーワードに触れざるをえず、価値観が目まぐるしく変わる現代においては観る者によって評価を大きく変えてしまうポイントとなる。しかし本作では、どちらが正義でどちらが悪という描き方ではなく、純粋にひとつの戦いを史実に沿って描く作品とし、余計なものを極力そぎ落としている点が、後世でも高い評価を受けている大きな要因だろう。

また驚くべきことに1960年代の脚本にも関わらず、ズールー族を野蛮な原住民ではなく、特殊な美意識を持った尊敬すべき集団として描いている点も注目。逆にイギリス軍側は、侵略者でも犠牲者でもなく、絶望的な状況に放り込まれたごく普通の青年たちとして描くことで普遍性をゲットすることに成功している(フック二等兵の描き方には子孫からのクレームもあったが)。

また史実を忠実に再現し、緊急の防御陣地設営、長篠の戦いよろしくマルティニ・ヘンリー銃(5秒に1発射撃可能)での三段射撃で間断なく制圧射撃を繰り返す様子や、ズールー族側の“猛牛の角”作戦など、緻密なリサーチが行われたことが映画の端々から感じられ、マニアックな視点でも信頼性が非常に高い作品となっている。

他にも予算不足に起因したオールロケーションも、結果的には大成功。アフリカの広大な風景はセットやマットペイントでは決して再現できなかったであろう。音楽を担当したジョン・バリーも流石のお仕事だ。

そして本作で存在感を示したのは、準主役のマイケル・ケイン。ながらく下積みを続けていたケインは、オーディションの末にフック二等兵役となっていた。しかしブロムヘッド少尉役の俳優が降板し、現地入りした俳優の中で一番貴族出身将校っぽく見えるケインがブロムヘッド少尉役に抜擢。初めての大役で戸惑うケインの立ち位置と、初めての戦場で戸惑うブロムヘッドの立ち位置が見事にシンクロして高い評価をゲット。ケインは『国際諜報局』(65年)で世界的スターへと上り詰めていくことになる。

本作は英国映画協会が選ぶイギリス映画ベスト100でも、30位に入る作品。イサンドルワナの敗戦を描く『ズールー戦争』(79年)も併せて観ておきたい作品である。■

TM, ® & © 2018 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.