「『ザンパラ』観た?」

1986年、大学2年の春。所属していた大学映研の部室で、合言葉のようになっていた。『ザンパラ』とは、本作『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(84)の略称。もう35年も前の話だが、現在文芸や映画評論の世界で活躍する諸先輩が、そうした熱をリードしていた記憶がある。

確かに本作は、“事件”だった。今や吉本興業のコヤと化した、有楽町のスバル座で単館公開されるや、社会現象となり、若者たちが話題にする作品となった。

その年の「キネマ旬報」ベストテンを見ても、ウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』(85)や、『蜘蛛女のキス』(85)を抑えて、“第1位”に。これは批評家など専門家が選んだものだが、読者選出、即ち映画ファンが選んだベストテンでも、ジェームズ・キャメロンの『エイリアン2』(86)やスピルバーグの『カラーパープル』(85)など、拡大公開されたヒット作に続いて、“第4位”にランクインしている。

さて私は『ザンパラ』にどう相対したかと言うと、その年の春は諸々事情があって、ろくに映画館に足を運べない状況。夏が近くなってスバル座での公開が終わり、国電有楽町駅を挟んで反対側の、有楽シネマという、やはり今はなき映画館へとムーブオーバーした頃、ようやく観るタイミングが訪れた。

ところがまさにその時、愛知に住む母方の祖父が重篤との報。急遽その入院先に向ったため、初公開時は遂に見逃してしまった。

結局『ザンパラ』との邂逅は、かなり後年になってから。その時私が思ったのは、『ザンパラ』は、製作時に30代はじめだった監督の、まさに「若さの勝利」だったということ。そしてやっぱり、自分が学生だったあの頃に、「時代の空気」と共に観ることこそ、「最高」だったに違いないと、口惜しい気持ちにもなった。

個人的な想い出は、このぐらいにしよう。『ザンパラ』の、3部構成から成る内容を紹介する。

***

<The New World>

ハンガリー出身で、ニューヨークに住んで10年のウィリー。16歳の従妹エヴァが、ブダペストからやって来るのを、10日間ほど預かることになる。

エディという友人と、競馬やバクチで生活を立てているウィリー。エヴァが色々尋ねても、迷惑そうに受け答えする。しかし日が経ち、2人は段々と打ち解けてくる。

そしてエヴァが、クリーブランドに住むおばの元へと、出発する日が来た…。

<One Year Later>

1年後、ウィリーとエディは、いかさまバクチで儲けた金で、旅に出る。行き先は、エヴァの住むクリーブランド。

予告なしに、エヴァが暮らす、ロッテおばさんの家を訪れてから、エヴァの勤めるホットドッグスタンドへと迎えに行く。

エヴァとそのボーイフレンドと一緒にカンフー映画を観たり、ロッテおばさんとトランプをしたり、雪が降る日に何も見えない湖に行ったり。

数日間を過ごした2人は、ニューヨークに帰ることにしたが…。

<Paradise>

金がまだ残っていることに気付いたウィリーとエディは、エヴァを誘って、常夏のフロリダに向かう。

安モーテルに3人で泊まったが、男2人はいきなり、ドッグレースで有り金ほとんどを失う。しかし懲りずに、競馬で取り返すため、出掛けていく。

放っておかれたエヴァは、土産物屋で買ったストローハットをかぶり海辺へ。そこで麻薬の売人と勘違いされ、大金を渡される。

競馬に勝って帰ってきた男2人は、エヴァの置手紙を見て、空港に急ぐ。ハンガリーに帰ってしまおうかと考えたエヴァを、ウィリーは引き留めようとするが…。

***

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』というタイトルには、「これが本当にパラダイス?」という皮肉がこめられている。初公開時の劇場用プログラムで、そう指摘しているのは、川本三郎氏。

同じプログラムには、「みなさまからハガキをいただきました」という形で、感想や推薦コメントが掲載されている。今のような“大作家”になる以前の村上春樹のコメントは、~とても面白い映画で、知人にも勧めております。ゴダールをもっとポップにした感じだけど、嫌み・臭みがないのが良かったです~というもの。

他に坂本龍一や評論家の浅田彰などのコメントが並ぶ中で、最も的を射ているように思えるのが、コラムニストの中野翠のコメント。~好意のかみ合わない3人。めぐり会わない3人。性の匂いのない3人。あらゆる否定形の中をさすらうところに「青春」をみつけ、描き出してしまったこの監督のセンスに驚く。「ない」ということをドラマにしてしまうとは!~

本作監督のジム・ジャームッシュは、1953年生まれ。オハイオ州出身で、71年にニューヨークのコロンビア大学文学部へ入学し、作家を目指した。

大学の最終学年にパリに留学し、そこで映画にハマる。シネマテークへと通い、古今東西の作品を浴びるように観る半年間を送ったのである。

帰国後も執筆活動を続けた彼だが、書くものが、視覚的・映画的になっていることに気付く。75年には、ニューヨーク大学の映画学科に入学。本格的に映画を学び始める。

しかし課程の途中で、授業料を払う金がなくなった。ジャームッシュは中退して、学外で映画を作ろうと決心。講師の元に報告しに行くと、そこにたまたま映画監督のニコラス・レイが居た。

レイは、『大砂塵』(54)や『理由なき反抗』(55)などで知られ、ヌーヴェルヴァーグの監督たちからもリスペクトされる存在で、ニューヨーク大学では教壇に立っていた。ジャームッシュとはその時が初対面だったが、すぐに意気投合。レイの教務アシタントを務めることになったジャームッシュは、大学をやめずにすんだ。

やがてジャームッシュは、最晩年のレイの姿を捉えたドキュメンタリー映画『ニックス・ムービー/水上の稲妻』(80)の手伝いをすることになる。そしてその監督を務めた“ニュージャーマンシネマ”の雄、ヴィム・ヴェンダースと出会う。

79年に恩師のレイが亡くなると、ジャームッシュは監督第1作となる、『パーマネント・ヴァケーション』(80)を撮る。この作品はヴェンダースの会社などがヨーロッパで配給し、アート系作品として話題になるも、本国では注目されることなく終わった。

『ザンパラ』を撮り始めたきっかけも、やはりヴェンダース。監督作品『ことの次第』(82)で余ったフィルム、いわゆる端尺を提供し、短編映画を撮るよう促したのである。

ヴェンダースがジャームッシュに贈ったのは、高感度のモノクロフィルムで、尺は40分程度。これで10分弱ぐらいの短編が出来れば良いと、ヴェンダースは考えていたが、ジャームッシュは何と30分の作品を完成させる。それが3部構成の本作第1部に当たる、<The New World>である。

まずは友人のミュージシャンであるジョン・ルーリーと共に、ストーリーを作る。当初は男2人が、登場する物語だった。

その後ジャームッシュは、移民のアヴァンギャルド劇団のメンバーで、ハンガリーから来たエスター・バリントに出会う。そして彼女にも、自作に出演してもらいたいと考えた。

ジャームッシュは、ルーリーと作ったキャラは、そのまま彼に演じてもらうウィリーに生かし、その従妹のエヴァが登場する話に書き直した。そしてバリントに、この役を演じてもらった。

ウィリーの友人エディ―役には、ミュージシャンのリチャード・エドソンを当てた。エドソンは、ルーリーの友人だった。

即ち本作は、ストーリーを書いた時点で、誰がどの役を演じるのかが、決まっていた。キャストの3人は皆、ジャームッシュがよく知っている者たち。長い時間を一緒に過ごしており、どうコミュニケーションすれば良いか、延いてはどう演出すれば良いかも、わかっていた。

ジャームッシュ曰く、~もし俳優がひとりでも変われば、ストーリーもちがってくる~。本作以降の作品でも彼は、自分の知っている人物を当てはめないと、役柄を書くことが出来ないという。またリハーサルまでは、脚本は単なるスケッチ。出発点はあくまでも登場人物で、ストーリーはその後に来るとも語っている。

例えば監督第3作の『ダウン・バイ・ロー』(86)でも、ジョン・ルーリーはもちろん、トム・ウェイツにも、それまでに築いた関係を通じて、作り上げたキャラを演じてもらっている。『ミステリー・トレイン』(89)の日本人カップルが登場するパートも、日本映画の『逆噴射家族』(84)などを観て、工藤夕貴を念頭に置いて脚本を書いた。

フォレスト・ウィテカーのためには、『ゴースト・ドッグ』(99)、ビル・マーレイを想定しては、『ブロークン・フラワーズ』(05)と、それぞれ俳優ありきで、作品を作る。

11の作品からなるオムニバス映画『コーヒー&シガレッツ』(03)では、各エピソードに出てもらいたい俳優の組み合わせを考えて、オファー。OKが出たら、スクリプトを書くという作業を繰り返した。

話を<The New World>に戻すと、ヴェンダースの端尺をベースに、製作費8,000ドルで撮ったこの作品は、新人監督の登龍門として名高い、「ロッテルダム国際映画祭」などで評判になった。

そこで、この作品を第1部として、3部構成の1本の作品に仕立てる構想が発動。しかし無名のインディーズ監督の作品に、そう簡単に製作費は集まらない。

助け舟を出したのは、ロジャー・コーマン門下で、『デス・レース2000年』(75)などを監督した、ポール・バーテル。ジャームッシュの脚本に惚れ込み、資金提供を申し出た。

製作費12万ドルで完成した本作は、84年の「第37回カンヌ国際映画祭」で、カメラ・ドール=新人監督賞を受賞。それに止まらず、「全米映画批評家協会賞」をも手にする。

そうした欧米での高い評価を以ての、日本上陸であった。先に紹介した、劇場用プログラム掲載の、感想や推薦コメントの中には、件の中野翠氏の的確な指摘とはまた違った意味で、興味深いコメントが並んでいるので、引用する。

~この映画は、時間の流れに従って場面を素朴に継いでいる。しかし、映画というものの本質を実に単純明快に摑んでいて、サイレント映画の手法を活用した場面と場面の黒コマの長さも適確だし、一つ一つの場面にはチャップリンを思わせる驚く程行き届いた眼が光っている。一見、プリミティーブに見えるが、大変熟練した腕前だ…~(黒澤明)

~ブラック・アンド・ホワイトの荒涼たる風景に血の色がにじみだす。一人の作家が一生に一度しか撮れない「青春映画」に特有の、あの限りなく優しく悲しい血の色が。~(大島渚)

~とても感心しました。三人の貧しい若者たちに熱い熱情のまなざしをなげかけながら、自由への憧れをせつせつと謳った作品。…~(山田洋次)

黒澤、大島、山田と、日本映画界をリードしてきた面々のコメントは、作り手達がジャームッシュの登場を、当時どう見たかという証言として見逃せない。その上で各々のコメントに、それぞれの“作家性”まで滲み出ている点が、趣深くもある。

さて『ザンパラ』で、赫赫たる成果を上げたジャームッシュには、青春映画からTVの刑事ドラマまで、監督のオファーが届くようになった。しかし本人が、「キャスティングと編集をコントロールできない映画は作らない」「雇われ監督になることに興味はない」という強い意志で、それらを退けた。

処女作から40余年。ヨーロッパや日本などからも製作資金を得ながら、ほぼインディーズ一筋で撮り続けたジャームッシュ。監督作は10数本とはいえ、そのすべてが日本公開されているというのは、なかなかスゴいことである。

しかも現在のところの最新作『デッド・ドント・ダイ』(19)に、ビル・マーレイ、アダム・ドライバー、ティルダ・スウィントンから、イギー・ポップ、セレーナ・ゴメス等々のキャストが集まったことでもわかるように、ジャームッシュ作品は低予算ながらも、結構なスター俳優が喜んで出演するようになっている。

35年前、33歳時の鮮烈な日本デビューから歳月が流れ、ジャームッシュも、68歳。しかしある世代にとっては、彼は“青春”の象徴のままと言える…。■

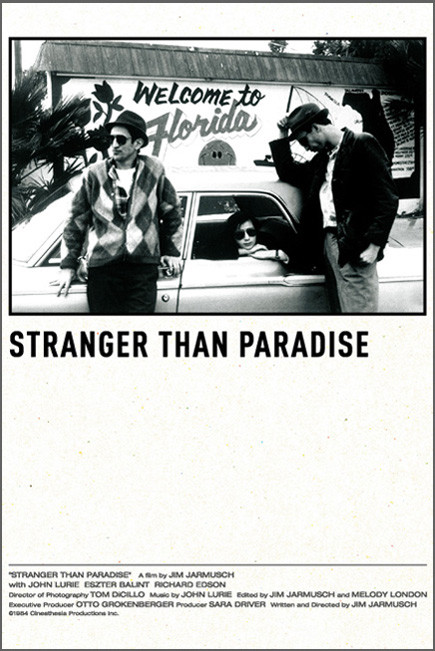

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』© 1984 Cinesthesia Productions Inc.

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』© 1984 Cinesthesia Productions Inc.