監督は傑作『ペルセポリス』のマルジャン・サトラピ

シリアルキラーの深層心理へと観客を誘い、その目から見える世界をポップ&ユーモラスに描いたシュールなブラック・コメディ。フリッツ・ラング監督の『M』(’31)を筆頭に、アルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』(’60)からファティ・アキン監督の『屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ』(’19)に至るまで、シリアルキラーを主人公にした映画は古今東西少なくないものの、しかし精神を病んでしまった連続殺人鬼の人間的な内側にこれほど寄り添った作品はなかなか珍しいかもしれない。

演出を手掛けたのはイラン出身のマルジャン・サトラピ。そう、あの傑作アニメ『ペルセポリス』(’07)で有名な女性監督である。近代化と経済成長に沸く’70年代のイランに育ち、裕福でリベラルな両親から西欧的な教育を受けたサトラピだったが、しかし10歳の時にイスラム教の伝統的な価値観への回帰を目指すイラン革命が勃発。それまで比較的自由だった女性の権利も著しく抑圧されてしまう。娘の将来を案じた両親によってヨーロッパへ送り出された彼女は、フランスの美術学校でイラストレーションを学んだ後、パリを拠点にバンドデシネ(フランスの漫画)作家として活動するように。そんな彼女が、自らの少女時代をモデルに描いた漫画が『ペルセポリス』だった。アメリカをはじめ世界中でベストセラーとなった同作を、サトラピ自身が監督したアニメ版『ペルセポリス』もカンヌ国際映画祭で審査員賞を獲得し、アカデミー賞の長編アニメ部門にもノミネート。以降、バンドデシネ作家としてだけでなく映画監督としてもコンスタントに作品を発表した彼女にとって、初めてアメリカ資本で撮った英語作品がこの『ハッピーボイス・キラー』(’14)だった。

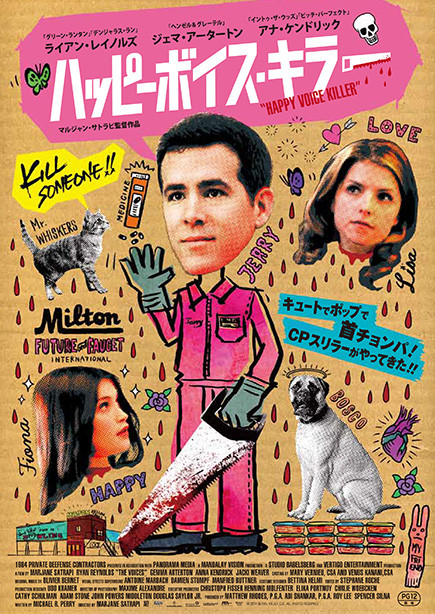

舞台はアメリカ北東部の寂れた田舎町ミルトン。地元のバスタブ工場で働く男性ジェリー(ライアン・レイノルズ)は、一見したところごく普通の明るくて爽やかな好青年なのだが、しかし実は少年時代の悲惨なトラウマが原因で長いこと心の病を患っていた。裁判所の命令によって精神科医ウォーレン博士(ジャッキー・ウィーヴァー)の監督下に置かれた彼は、廃墟となったボーリング場の2階に部屋を借り、社会人としての自立を目指していたのである。

そんな彼の同居人が愛犬ボスコと愛猫Mr.ウィスカーズ。仕事から帰ったジェリーを出迎えた彼らは、なんと人間の言葉でペラペラとしゃべり始める。というのも、ジェリーはウォーレン博士から処方された薬を飲まず、言ってみれば常にナチュラルハイの状態だったのだ。いつも妙に明るくて元気でテンションが高いのも、普段から薬を服用していないため。確かに薬を飲めば精神は安定するものの、しかし冷静になって見えてくる現実世界は孤独で殺伐としていて寂しい。それをどうしても受け入れがたいジェリーは、動物たちとおしゃべりできるパステルカラーに彩られたキラキラな自分だけの世界に居心地の良さを見出していたのだ。

ある日、職場で年に1度のパーティが開かれることとなり、その準備を手伝うことになったジェリーは、経理部に勤めるイギリス人女性フィオナ(ジェマ・アータートン)に一目惚れしてしまう。まるで初めて恋をした少年のように浮足立ち、困惑するフィオナに猛アタックするジェリー。はた目から見ればちょっとヤバい人だが、もちろん本人にその自覚は全くない。それどころか、遠回しに断ろうとするフィオナの言葉もまるで耳に入らず、一方的にデートの約束を取り付けてしまう。しかし、その日は経理部の女子会。悪い人じゃないかもしれないけど、あまり気乗りしないなあ…ということで、フィオナはジェリーとのデートをすっぽかしてしまう。

女子会を終えて帰ろうとしたフィオナだが、肝心の車が故障して動かない。困っていたところへ通りがかったのがジェリーの車だった。少々気まずいけれど仕方ない。ジェリーに家まで送ってもらうことにしたフィオナだったが、しかしその途中で飛び出してきた鹿と車が衝突。「この痛みから解放してくれ…」という鹿の声が聞こえたジェリーは、取り出したナイフで鹿の喉を掻っ切る。周囲に飛び散る鮮血。パニックを起こしたフィオナは近くの森へと逃げ、それを追いかけたジェリーはうっかり転倒して彼女を刺し殺してしまう。慌てて自宅へ戻ったジェリーに「警察へ通報するべきだ」と諭す愛犬ボスコ、反対に隠蔽しろと囁く愛猫Mr.ウィスカーズ。フィオナの遺体を回収してバラバラにしたジェリーは、生首だけを冷蔵庫の中に保存する。すると、今度はフィオナの生首がしゃべり出し、「ひとりじゃ寂しい」と懇願。かくして、ジェリーはフィオナの生首友達を集めるため、経理部のリサ(アナ・ケンドリック)やアリソン(エラ・スミス)を次々と手にかけていく…。

ライアン・レイノルズの起用も大正解!

なんとも奇想天外かつブッ飛んだ映画である。’50年代風のレトロでカラフルでクリーンな田舎町、人間の言葉を喋るキュートな動物たち、思わず胸を躍らせる軽やかな音楽。まるでスタンリー・ドーネン監督のMGMミュージカル映画のようであり、はたまたヒュー・ロフティング原作の『ドリトル先生不思議な旅』(’67)のようでもある。だが、それはあくまでも精神病を患った主人公ジェリーの目から見える虚構の世界。ひとたび精神安定薬を服用して落ち着くと、明るくて整理整頓された小ぎれいな部屋は暗くて薄汚いゴミ屋敷へ、愛犬や愛猫は人間の言葉など理解しない普通のペットへ、おしゃべりな生首も腐敗臭が漂う腐乱死体へと戻ってしまう。この日常と非日常の極端な対比を、様々な映像スタイルを用いながら織り交ぜることで、現実と空想が複雑に交錯したジェリーの心象世界を鮮やかに再現していく。さすがはコミック作家出身のサトラピ監督らしい、的確で洗練されたビジュアルセンスだ。

脚本を書いたのは『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』や『堕ちた弁護士-ニック・フォーリンー』、『オルタード・カーボン』など、テレビの犯罪ドラマやミステリードラマで知られる脚本家マイケル・R・ペリー。とある番組で監修を務めるFBI行動分析官と知り合ったペリーは、「連続殺人犯の行動が不明瞭だった場合はどうするのか?」と素朴な疑問を投げかけたところ、「犯人が見ている世界を映画のように想像する」との答えが帰って来たという。ぜひその映画を見てみたい!と思ったのが、この脚本を執筆するきっかけだったそうだ。

2009年には映画化されていない優れた脚本を評価する「ブラックリスト」の年次リストに選ばれた本作。同じ年には『ソーシャル・ネットワーク』(’10)や『英国王のスピーチ』(’10)、『ウォール・ストリート』(’10)などもランキングされたが、しかし本作はなかなか映画化が決まらなかった。その理由は、一歩間違えると不謹慎になりかねない題材にあったようだ。なにしろ、シリアルキラーや血生臭い殺人をポップなノリで軽妙洒脱に描くわけだから。実際、オファーを受けたサトラピ監督も最初に脚本を読んでビックリし、主人公ジェリーに観客が共感を抱くにはどうすればいいのか悩んだという。

そこで監督が撮った手段が、ジェリーを子供のまま成長が止まった青年として最後まで愛らしく描くこと。幼い頃に乱暴な父親から虐待を受け、母親の自殺を幇助したことで心に深い傷を負った彼は、そこから大人になることを拒否してしまったのだ。だからこそ厳しい現実世界に向き合うことが出来ず、キラキラとしたバラ色の空想世界に逃避している。いつまでも無邪気で無垢な少年なのだ。だが、そんな彼の中には善と悪が常に拮抗し、しゃべる動物や生首を通して自分自身に語りかける。ジェリー自身は善き人間として社会に溶け込みたい。だから滑稽なくらい一生懸命に明るく振る舞い、仕事に恋愛に前向きに取り組んでいくわけだが、しかし見えている世界が違うために現実とのズレが生じ、やがて苦悩と葛藤の中で内なる悪魔が囁きかけていく。可笑しくもやがて恐ろしく哀しきかな。シリアルキラーを単なる異常なサイコパスとしてではなく、あなたも私も人生の歯車が狂えばそう成り得る平凡な人間として描いているところは白眉だ。

『ブレアウィッチ・プロジェクト』が怖すぎて、冒頭6分で脱落したというくらいホラー映画が苦手だというサトラピ監督。まるでウェス・アンダーソンがサイコパスの頭の中を解析したような本作の演出には、むしろ適任だったかもしれない。それでも、人殺しは忌避すべき邪悪なものとして、決して美化することなく描いている。内臓や肉片を小分けにしたタッパーの山などはゾッとする光景だ。そこは映画自体の根幹的なモラル意識に関わるポイントだけあって、やはり有耶無耶にはできないだろう。あくまでも犯罪は犯罪として絶対的な悪としつつ、そのうえでシリアルキラーの脳内世界を不条理なファンタジーとして描くことで、狂気へと追い込まれていく人間の痛みと悲哀を浮き彫りにする。主要キャラが勢揃いするミュージカル仕立てのエンディングがまた妙に切ない。

また、ジェリー役にライアン・レイノルズを起用したことも大正解だった。どこか初心な少年の面影を残すチャーミングなオール・アメリカンボーイ。中でもコメディは最も得意とするジャンルだ。そんなイメージを逆手にとって、不器用で無邪気で愛らしい青年ジェリーがふとした瞬間に垣間見せるゾッとするような狂気までをも見事に演じている。これはキャスティングの勝利であろう。ライアン本人も本作に深い思い入れがあるようで、自身の最も好きな出演作のひとつに『ハッピーボイス・キラー』を挙げている。ちなみに、愛犬ボスコと愛猫Mr.ウィスカーズはもちろんのこと、蝶々や鹿、さらには靴下で作ったウサギのぬいぐるみの声も、実は全てライアンが吹き替えている。そりゃそうだ。いずれも主人公ジェリーの心の声だもの。ジェリー役を演じるライアンが声を当てるのは当然と言えば当然だろう。

‘14年のサンダンス映画祭で初お披露目されたものの、配給会社ライオンズゲートが興行的に見込めないと判断したためなのか、アメリカでは大都市のみの限定公開、それ以外はビデオ・オン・デマンドで配信されるにとどまった作品。確かに取り扱い要注意な内容ゆえに賛否は分かれるかもしれないが、しかしシリアルキラー物の変化球として非常にユニークな切り口の映画であることは間違いない。■

『ハッピーボイス・キラー』© 2014 SERIAL KILLER, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

『ハッピーボイス・キラー』© 2014 SERIAL KILLER, LLC. ALL RIGHTS RESERVED