※下記レビューには一部ネタバレが含まれます。

『砂の惑星』での苦い経験から学んだリンチ監督

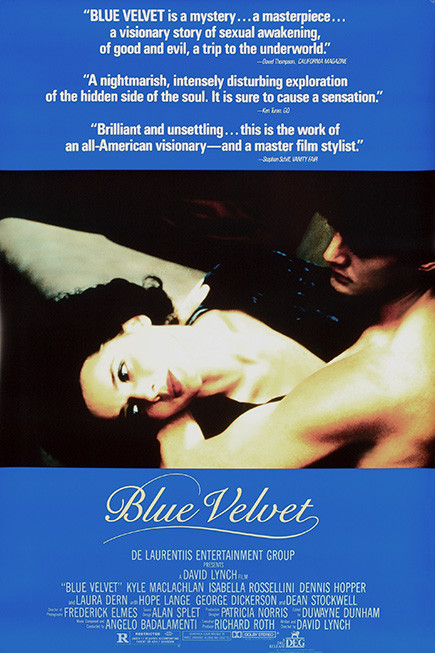

1980年代の半ば、映画監督デヴィッド・リンチはキャリアのどん底を経験していた。前衛アーティストして絵画や短編映画を作っていたリンチは、4年の歳月をかけて自主製作した長編処女作『イレイザーヘッド』(’76)がカルト映画として評判となり、アカデミー賞で8部門にノミネートされた名作『エレファント・マン』(’80)にてメジャーデビュー。この成功を受けて、イタリア出身の世界的大物プロデューサー、ディノ・デ・ラウレンティスが製作する超大作SF映画『砂の惑星』(’84)の監督に起用されるものの、しかし脚本の準備段階から様々な困難に見舞われる。そのうえ、最終的な編集権がスタジオ側にあったことから勝手な編集が施され、出来上がった映画はリンチ本人にとって不本意なものとなってしまい、結果として批評的にも興行的にも大惨敗を喫してしまったのである。

しかし、この失敗に全く懲りる様子のない人物がいた。金銭的に大損をしたはずのディノ・デ・ラウレンティスである。てっきり見限られたと思っていたリンチだが、そんな彼にデ・ラウレンティスは次回作の話を持ち掛けてきた。以前に見せてもらった脚本、あれは面白いから映画化しようと言われ、えっ?興味ないとか言ってなかったっけ?と驚いたというリンチ。その脚本というのが『ブルーベルベット』(’86)だった。

実は『イレイザーヘッド』を発表する以前から、リンチが温めていた企画だったという『ブルーベルベット』。といっても、最初は劇中でも流れるボビー・ヴィントンのヒット曲に由来するタイトルだけで、草むらに落ちている切断された人間の耳、クローゼットの隙間から覗き見る女性の部屋など、そのつど断片的に浮かび上がるイメージを、長い時間をかけながらひとつの脚本にまとめあげていったのだそうだ。

デ・ラウレンティスがプロデュースの実務を任せたのは、かつて彼の製作アシスタントだったフレッド・カルーソ。最初に算出された予算額は1000万ドルだったが、しかし当時のデ・ラウレンティスはアメリカに新会社を設立したばかりで、なおかつ自社スタジオの建設に着手していたため、それだけの資金を用立てている余裕がなかった。そこでリンチは自身のギャラをはじめとする製作コストを大幅に削減する代わり、編集権を含む全ての現場決定権を自分に与えるよう提案。これにデ・ラウレンティスが合意したことから、リンチは思い描いた通りの映画を自由に作るという権利を手に入れたのである。恐らく『砂の惑星』での苦い経験から学んだのであろう。ただし、同時期にデ・ラウレンティスが手掛けている他作品の監督たちに配慮して、あくまでも契約書には記載されない口約束だったらしい。それでもデ・ラウレンティスは最後まで現場に口出しをせず、リンチとの約束をしっかり守ったという。

リンチ監督の潜在意識を具現化したダークファンタジー

舞台はノースカロライナ州の風光明媚な田舎町ランバートン。大学進学のために町を出ていた若者ジェフリー(カイル・マクラクラン)は、父親が急病で倒れてしまったことから、家業である金物店の経営を手伝うため実家へ戻ってくる。病院へ父親を見舞った帰り道、家の近くの草むらで切断された人間の耳を発見するジェフリー。父親の友人であるウィリアムズ刑事(ジョージ・ディッカーソン)のもとへ耳を届けた彼は、「これ以上この事件には深入りしないように」と忠告を受けるのだが、しかしウィリアムズ刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン)から「クラブ歌手のドロシー・ヴァレンズが事件に関係しているらしい」と聞いて好奇心を掻き立てられる。

ナイトクラブ「スロー・クラブ」で名曲「ブルーベルベット」を歌って評判の美人歌手ドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)は、ジェフリーの実家のすぐ近所に住んでいるという。サンディの協力で合鍵を手に入れたジェフリーは、事件に繋がる手がかりを探すためドロシーの留守宅にこっそりと忍び込むのだが、そこへクラブでの仕事を終えた本人が帰ってきてしまう。慌ててクローゼットに身を隠すジェフリー。そこで彼が目にしたものは、狂暴なサイコパスのギャング、フランク・ブース(デニス・ホッパー)とドロシーの変態的な性行為だった。どうやらドロシーは夫と息子をフランクの一味に拉致され、強制的に愛人にされているらしい。警察に通報すべきなのかもしれないが、しかし現時点では盗み聞きした情報しかない。さらなる具体的な証拠を求め、ドロシーやフランクの周辺を探り始めたジェフリーは、次第にめくるめく暴力と倒錯の世界へ足を踏み入れていく…。

まるで1950年代辺りで時が止まってしまったようなアメリカの田舎町ランバートン。そこに住む人たちの服装や髪型は明らかに’80年代のものだが、しかし住宅街に並ぶ家々は’50年代のホームドラマ『パパは何でも知っている』や『うちのママは世界一』からそのまま抜け出てきたみたいだし、街角のダイナーや道路を走る車もレトロスタイルで、ヒロインのサンディの部屋には’50年代の映画スター、モンゴメリー・クリフトのポスターが貼ってある。さらに言えば、ナイトクラブのステージでドロシーが使うマイクは’20年代のヴィンテージだし、ドロシーの住むアパートメントは’30年代のアールデコ建築。さながら古き良きアメリカの集大成的な異次元空間、デヴィッド・リンチの創り出した完璧な理想郷である。これは、その美しい表層の裏に隠された醜い闇をじわじわと炙り出していく作品。何事にも表と裏があり、光と影がある。本作のオープニングで、綺麗に手入れされた庭の芝生にカメラが近づいていくと、草むらの暗い陰に無数の虫たちが蠢いている。これこそが本作のテーマと言えるだろう。

鮮やかな色彩やドラマチックな音楽の使い方などを含め、’50年代にダグラス・サーク監督が撮った一連のメロドラマ映画をも彷彿とさせる本作。もちろん、同時代のフィルム・ノワール映画からの影響も大きいだろう。しかし、筆者が真っ先に連想するのはラナ・ターナー主演の『青春物語』(’57)である。同じく風光明媚な古き良きアメリカの田舎町を舞台にした同作では、さすがに本作のように倒錯的なセックスや暴力こそ出てこないものの、まるで絵葉書のように美しい田舎町の裏側に隠された貧困や差別、不倫やレイプなどの醜い実態を次々と暴き、神に祝福された理想郷アメリカの歪んだ病理を描いて全米にセンセーションを巻き起こした。その『青春物語』で母親の再婚相手にレイプされて妊娠する貧困層の少女セレーナを演じ、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされた名女優ホープ・ラングが、本作でサンディの母親役を演じているのは恐らく偶然ではないだろう。

実は自身も本作に出てくるような’50年代のサバービアで育ったリンチ監督。ある時彼は、桜の木から滲み出る樹液に無数の蟻が群がっている様子を発見し、美しい風景もよく目を凝らすとその下に必ず何かが隠れていることを悟ったという。恐らく彼は、物事の美しく取り繕われた表層に居心地の悪さを感じ、その裏側に隠された魑魅魍魎の世界に魅せられるのだろう。そういえば、純粋さと危うさが同居する主人公ジェフリーといい、厚化粧でクールを装ったドロシーといい、本作の登場人物は誰もが表の顔と裏の顔を併せ持つ。これは、そんなリンチ監督自身の潜在意識を具現化したシュールなダークファンタジーであり、ある意味で『ツイン・ピークス』の原型ともなった作品と言えよう。

見過ごせないディノ・デ・ラウレンティスの功績

また、本作はデヴィッド・リンチ作品に欠かせない作曲家アンジェロ・バダラメンティが初めて関わった作品でもある。当初は、クラブ歌手ドロシーを演じるイザベラ・ロッセリーニのサポートとして呼ばれたというバダラメンティ。というのも、プロの歌手ではないロッセリーニのレコーディングが難航し、困った製作者のフレッド・カルーソがボーカル指導に定評のある友人バダラメンティに助け舟を求めたのだ。これが上手くいったことから、カルーソはエンディング・テーマの作曲も彼に任せることに。リンチ監督自身はUKのドリームポップ・バンド、ディス・モータル・コイルのヒット曲「警告の歌(Song to the Siren)」を使いたがったのだが、著作権使用料が高すぎるという理由でディノ・デ・ラウレンティスが首を縦に振らず、ならば似たようなオリジナル曲を作ってしまおうということになったらしい。

それ自体は大して難題ではなかったものの、バダラメンティを悩ませたのはリンチ監督から渡された歌詞。韻文やリフレインなどの定型ルールを無視しているため、歌詞として全く成立していなかったのである。なんとか楽曲を完成させたバダラメンティに、リンチ監督は「天使のように囁く歌声」のボーカリストを希望。そこで彼は当時関わっていたステージの歌手ジュリー・クルーズに、誰か条件に合致する候補者はいないかと相談したという。そこで3~4人の歌手を紹介してもらったものの、どれもいまひとつだったらしい。すると、ジュリーが「私にトライさせて貰えない?」と言い出した。しかし、当時の彼女はエセル・マーマンのようにパワフルに歌いあげる熱唱型歌手。さすがにイメージと違い過ぎると考えたバダラメンティだったが、「天使のように囁く歌声」を徹底的に研究したジュリーは、見事に希望通りの歌唱を披露してくれたのである。

このテーマ曲「愛のミステリー(Mysteries of Love)」でリンチ監督の信頼を得たことから、バダラメンティは本編の音楽スコア全般も任されることとなり、これをきっかけにバダラメンティの音楽はリンチ作品に欠かせない要素となる。ジュリー・クルーズも引き続き『ツイン・ピークス』のテーマ曲に起用された。

そういえば、本作はリンチ監督と女優イザベラ・ロッセリーニが付き合うきっかけになった映画でもある。当初リンチはドロシー役にヘレン・ミレンを希望していたらしい。ある時、デ・ラウレンティスの経営するイタリアン・レストランへ行ったリンチは、そこでたまたま知人に遭遇したのだが、その知人の連れがロッセリーニだったという。ちょうど当時、彼女は映画『ホワイトナイツ/白夜』(’85)でヘレン・ミレンと共演したばかり。これは奇遇とばかりにヘレンを紹介してもらうことになったのだが、ロッセリーニ曰くその2日後にリンチ監督からドロシー役をオファーされたのだそうだ。当時『エレファント・マン』は見たことがあったものの、それ以外はあまりリンチ監督のことを知らなかった彼女は、前夫マーティン・スコセッシに相談したところ『イレイザーヘッド』を見るように勧められたという。それで彼の才能を確信して出演を決めたのだとか。で、これを機に私生活でも親密な関係になったというわけだ。

ちなみに、劇中でジェフリーが発見する切断された耳はシリコン製で、最初は特殊メイク担当ジェフ・グッドウィンが自分の耳で型取りしたものの、リンチ監督から「小さすぎる」と指摘されたことから、プロデューサーのフレッド・カルーソの耳をモデルにして製作したという。さらに、リンチ監督がトレーラーで散髪した際にその髪を集め、シリコン製の耳に貼り付けたとのこと。撮影では耳に蜂蜜を塗ったうえで草むらに置き、そこへ冷凍で仮死状態にした蟻をバラまき、気温で蟻が蘇生して動き出すまで待ってカメラを回したそうだ。また驚くべきは、クライマックスで銃殺されたフランクの頭から脳みそが飛び出すシーンで、本当に人間の脳みそを使用していること。リンチ監督の希望で西ドイツから取り寄せたらしい。

当初のオリジナルカットは3時間57分もあったらしいが、リンチ監督自身が再編集を施して2時間ちょうどに収まった本作。初号試写で「これを配給する会社はないだろう」と判断したディノ・デ・ラウレンティスは、本作のために新たな配給部門を立ち上げたという。さらに、ロサンゼルスのサンフェルナンド・ヴァレーで一般試写を行ったのだが、これが関係者も頭を抱えるほどの大不評で、アンケート用紙には監督への非難や罵詈雑言のコメントが並んだらしい。しかし、これに全くたじろがなかったのが、またもやディノ・デ・ラウレンティス。「彼らは何も分かっていない、これは素晴らしい映画だ、1フレームたりともカットするつもりはない」と作品を全面擁護し、「予定通りに公開する、批評家は絶対に気に入るだろうし、そうなれば観客だってついてくるさ」と予見したという。実際にその言葉通り、本作は最初こそ世間からブーイングを浴びたものの、やがて口コミで評判が広がって大ヒットを記録。リンチ監督はアカデミー賞監督賞にノミネートされ、現代ハリウッドを代表する鬼才とも評されることとなる。こうした『ブルーベルベット』の成功を振り返るにあたって、やはりディノ・デ・ラウレンティスの功績を忘れてはならないだろう。■

『ブルーベルベット』© 1986 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

『ブルーベルベット』© 1986 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.