平凡なティーンの平凡な日常を鮮やかに描いたジョン・ヒューズ

ティーン向けの青春映画が黄金時代を迎えた’80年代のハリウッド。レーガン政権下における経済回復の影響はもちろんのこと、折からのMTVブームを意識して映画と最新ポップスを抱き合わせで売るマーケティング戦略、ショッピングモールに併設された大型シネコンの普及などが功を奏し、当時のアメリカでは若年層の映画観客人口が急速に増加。おのずと若者にターゲットを定めた青春映画が人気を集めるようになった。そうした中から、エイミー・ヘッカリング監督の『初体験リッジモント・ハイ』(’82)やフランシス・フォード・コッポラ監督の『アウトサイダー』(’83)に『ランブル・フィッシュ』(’83)、ジョエル・シューマカー監督の『セント・エルモス・ファイアー』(’85)など数々の名作が生まれたわけだが、当時の青春映画を語るうえで絶対に欠かせない映像作家と言えば、間違いなくジョン・ヒューズ監督であろう。

日本ではどうしても『ホーム・アローン』(’90)シリーズの生みの親という印象が強いジョン・ヒューズだが、しかしアメリカでは社会現象にもなった『ブレックファスト・クラブ』(’85)や『フェリスはある朝突然に』(’86)で若者のハートをガッチリと捉え、プロデュースを手掛けた『プリティ・イン・ピンク/恋人たちの街角』(’86)や『恋しくて』(’87)なども大ヒットさせた’80年代青春映画の巨匠として伝説的な存在。アメリカのどこにでもいる平凡なティーンエージャーたちの平凡な日常を鮮やかに切り取り、思春期ならではの恋愛やセックス、スクールカーストなどの切実な問題を等身大に描いた彼の作品群は、ケヴィン・スミスやジャド・アパトー、アダム・リフキンなど数多くの映像作家たちに多大な影響を与えた。その原点とも言える監督デビュー作が、この『すてきな片想い』(’84)である。

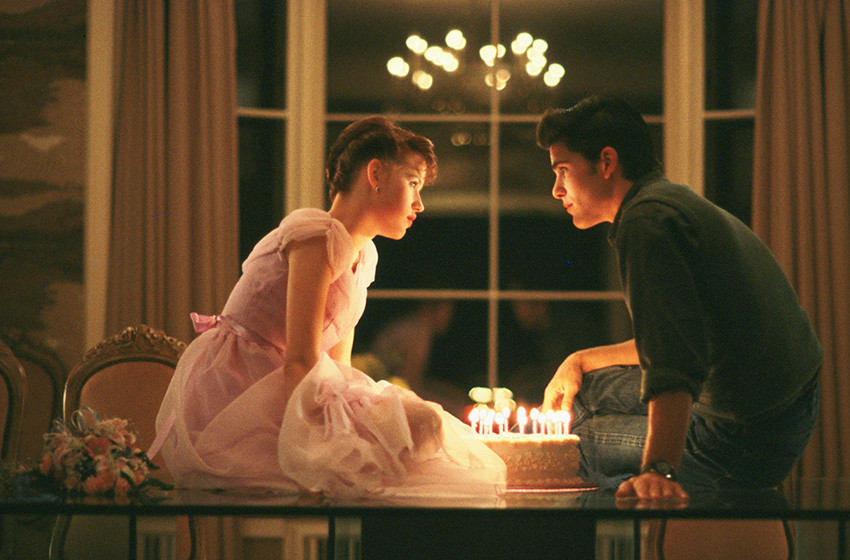

主人公はシカゴ郊外の閑静な住宅街に暮らす高校2年生の女の子サマンサ(モリー・リングウォルド)。16歳の誕生日を迎えたばかりの彼女は、朝から鏡に向かって深いため息をつく。なにしろ、世間で16歳といえば大人への階段をのぼり始める節目の年齢。ところが、鏡には昨日までと何一つ変わらない平凡な自分が映っている。美人じゃないけどブスでもない、学園の人気者でもなければ負け組でもない、成績だって優等生ではないけど落第生でもない、なにもかもが平均値のフツーな私に嫌気がさしていたサマンサは、16歳になれば何かが変わるんじゃないかと期待していたのだが、残念ながら現実はそう甘く(?)なかった。

しかし、それ以上にサマンサがショックだったのは、家族の誰一人として今日が彼女の誕生日であることに気付いていないこと。というのも、明日は姉ジニー(ブランチ・ベイカー)の結婚式。父親ジム(ポール・ドゥーリ―)も母親ブレンダ(カーリン・グリン)も婚礼準備で大忙しだし、イタズラ盛りの弟マイク(ジャスティン・ヘンリー)ははしゃいでいるし、結婚するジニーはやたらとナーバスになっている。もはや誕生日どころの騒ぎではなかったのである。

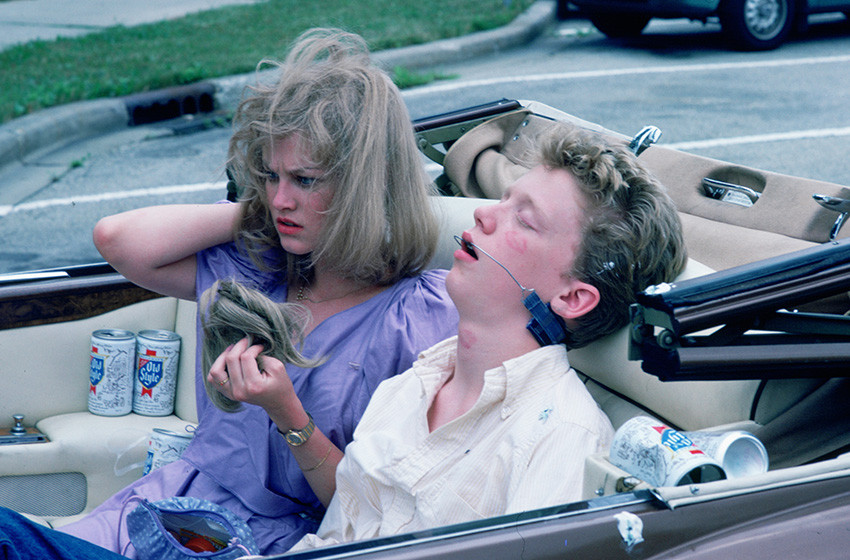

あー!人生で最悪の誕生日だわ!と朝からご機嫌ななめで登校するサマンサ。そんな彼女にも、実は秘かに意中の男子がいる。1学年先輩の上級生ジェイク・ライアン(マイケル・シューフリング)だ。しかしハンサムで運動神経抜群のジェイクは、文字通り全校女子が恋焦がれる最強のモテ男。そのうえ、美人で大人っぽい学園の女王様キャロライン(ハヴィランド・モリス)という恋人までいる。話しかけるどころか近寄ることさえできない。っていうか、そもそも私の存在すら気付かれていないはず。募る恋心と無力感に悶々とするサマンサだが、そんな彼女に追いうち(?)をかけるのが新入生のオタク男子テッド(アンソニー・マイケル・ホール)だ。

どこから湧き出るのか理解不能な根拠なき自信に満ち溢れ、キザなプレイボーイを気取ってサマンサを口説こうとし、断っても断ってもしつこく言い寄ってくるウルトラKYな童貞少年テッド。同級生の男子ですらガキみたいで嫌なのに、ましてや年下のオタクなんて眼中になし!なんとかテッドの猛アタックをかわし、無事に家へ帰り着いたサマンサだったが、結婚式に参列する父方と母方の祖父母が泊まりに来て家の中は大騒ぎ。そのうえ、祖父母の連れてきた中国人留学生ロン(ゲディ・ワタナベ)にベッドを取られて居場所がない。そこで彼女は参加を迷っていた学校のダンスパーティへ行くことに。親友ランディ(リアン・カーティス)と落ち合ったサマンサだったが、しかし相変わらずテッドはしつこいし、目の前でジェイクとキャロラインのチークダンスを見せつけられるしと良いことなし。ところが、そのジェイクが実は自分のことを気にしているらしいとテッドから聞いたサマンサは、なんとか勇気を奮い起こして彼に話しかけようとするのだが…?

‘80年代ティーン・アイドルの女王モリー・リングウォルド

ということで、16歳の誕生日を迎えた多感な少女の目まぐるしい1日を描いた小品。ノリとしては、当時人気だった『初体験リッジモント・ハイ』や『ポーキーズ』(’80)などの青春セックス・コメディの延長線上にあるものの、しかしそれらの多くが男性ホルモンを持て余したエッチな童貞男子のドタバタ騒動を描いていたのに対し、本作では未熟だが繊細で思慮深い普通のティーン女子を主人公に据えることで、恋愛やセックスに揺れ動く思春期の少女の精神的な成長にフォーカスした瑞々しい青春ロマンティック・コメディへと昇華している。

キラキラとは程遠い平凡で退屈な学園生活。もう子供ではないけれど、かといってまだ大人でもない。それゆえ、学校でも家庭でもどことなく居心地が悪い。中途半端で宙ぶらりんな自分自身や周りの環境に不満を抱き、年上のイケメン男子との恋愛に憧れを抱きつつ、しかし一歩を踏み出すような勇気もない。そんなシャイで自己肯定感低めな主人公サマンサの心情に寄り添いながら、なにも急いで焦って大人になる必要などない、ありのままのあなたで十分に魅力的なのだから、それを理解してくれる相手がいずれきっと現れると、むしろ彼女のコンプレックスである平凡さや未熟さを肯定する。当時の青春映画に出てくるヒロインと言えば、ニューヨークやロサンゼルスなどの大都会に住む「自由奔放で進んだ女の子」が定番で、なおかつティーン女子を主人公にした青春映画そのものがまだ希少だったことを考えれば、これは極めて画期的かつ革命的なヒロイン像だったと思うし、ある意味で『JUNO/ジュノ』(’07)や『レディバード』(’17)、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(’18)などの等身大ヒロインの先駆者だったとも言えよう。

そんな主人公サマンサを演じているのが、撮影当時まだ15歳の女子高生だったモリー・リングウォルド。彼女に惚れ込んだジョン・ヒューズ監督が、モリーの主演を大前提に脚本を書いたというだけあって、これ以上ないくらいの当たり役だ。とびぬけた美人ではないし愛嬌があるとも言えないけれど、ちょっと可愛くて芯が強そうで聡明な女の子。このフツーっぽさが実にいい。これを機に彼女はジョン・ヒューズ映画のミューズとして、『ブレックファスト・クラブ』や『プリティ・イン・ピンク/恋人たちの街角』にも主演。フィービー・ケイツやダイアン・レインなどの美形スターが人気だった日本ではイマイチだったと記憶しているが、アメリカではリングレッツと呼ばれる同世代の熱狂的ファンが急増し、’80年代のユース・カルチャーを象徴するティーン・アイコンとなった。

そもそも本作は、現実のリアルなティーン像に限りなく近い登場人物と、彼らを活き活きと演じるフレッシュなキャストの魅力に支えられている部分が大きい。世の東西を問わずティーン映画のキャラクターと言えば、実際には10代ではない大人の役者が演じるというのが定石だが、本作はジェイク役のマイケル・シューフリングとキャロライン役のハヴィランド・モリス、ロン役のゲディ・ワタナベなど一部を除いて、大半の高校生役を本物の高校生たちが演じている。シカゴ近辺の高校から大量にエキストラが募集され、その中には後に青春映画『デトロイト・ロック・シティ』(’99)を撮るアダム・リフキン監督も含まれている。

劇中で細長のニューウェーブ・サングラスをかけている男子が幾度となく出てくるが、あれが高校生時代のアダム・リフキン。当時すでに映画監督志望だった彼は、ヒューズ監督に頼み込んで非公式の製作助手を務め、映画撮影のノウハウを実際に見て学んだのだそうだ。そのリフキン曰く、当時30代だったヒューズ監督も中身は男子高校生そのままで、撮影の合間にはエキストラの高校生たちと一緒になってはしゃぐくらい溶け込んでいたという。だからこそ、彼の描くティーン像に作り物ではない説得力があったのかもしれない。

そのヒューズ監督が自分自身を投影したとされているのが、恋愛やセックスの知識だけは豊富な頭でっかちの童貞オタク少年テッドである。意中の年上女子サマンサに正面から猛アタックし、何度撃沈してもへこたれない強靭な精神力(?)の持ち主。その空気の読めなさと根拠のないビッグマウスには呆れるばかりだが、しかし物語がどんどんと進むにつれて、それが本質的な自信のなさの裏返しであることが分かってくる。彼もまた、早く大人になりたくて焦っているのだ。しかも、異性やセックスに興味津々な年頃。普段から男性ホルモン過多なオタク仲間たちに御高説を垂れているがゆえ、サマンサをモノにしないとメンツが立たない。ホモソーシャルな空間における男らしさのマウント合戦というのは、一般的な青春映画だと学園の花形であるジョック(体育会系男子)・グループの特性として描かれがちだが、本作では負け犬のオタク男子グループも何ら変わらないことが示唆される。

そういう意味で興味深いのは、そのジョック・グループの頂点に君臨する学園のイケメン・キング、ジェイクが、実際は真面目で理知的で繊細な若者として描かれていることだろう。学校で一番のモテ男という立場もあって、女子で人気ナンバーワンのパーティガール、キャロラインとなんとなく付き合ってはいるものの、本音では地に足の付いた真面目なフツーの女の子とフツーの恋愛がしたい。それゆえ、実はサマンサのことが前から気になっているのだが、複雑な女心をいまひとつ理解していないため、視線を合わせるとドギマギして目を逸らしてしまうサマンサのリアクションに戸惑ってしまう。この相思相愛な2人の些細なすれ違いが、なんとも微笑ましいというかヤキモキするというか(笑)。

もちろん、テッド役のアンソニー・マイケル・ホール、ジェイク役のマイケル・シューフリングというキャスティングも抜群に良い。特にモリーと同じく撮影当時15歳だったアンソニーの絶妙な挙動不審ぶりときたら!今ではすっかりコワモテのマッチョガイになったアンソニーだが、当時はまだあどけない顔立ちでガリガリ&ヒョロヒョロのモヤシっ子少年。もともと彼はジョン・ヒューズが脚本を手掛けた『ホリデーロード4000キロ』(’83)からの付き合いなのだが、本作を機にヒューズ監督作品の常連スターとなった。一方のマイケル・シュールフィングはこれが映画初出演だった元ファッションモデル。キャスティング・ディレクターのジャッキー・バーチによると、本人もジェイクと同様にシャイで控えめな好青年だったそうで、『ビジョン・クエスト/青春の賭け』(’85)や『恋する人魚たち』(‘90)などで順調にキャリアを重ねたが、しかし映画界の水が合わなかったらしく突然引退。木製家具の職人になったそうだ。

全編を彩るポップ・ソングの数々にも要注目!

脇役キャラで特に印象的だったのは、おかしな英語を喋る変わり者の中国人留学生ロン。演じるゲディ・ワタナベは日系人俳優だが、生まれも育ちもユタ州という生粋のアメリカ人。もちろん英語はペラペラで、むしろ中国語はおろか日本語すら喋れないらしく、ロン役のキャラ作りにはバイト先の友だちだった韓国人を参考にしたという。一部ではアジア人のステレオタイプをバカにしていると批判されがちな役柄だが、これが実に愉快でチャーミング。ダンスパーティで知り合った巨体マッチョ女子マーリーン(デボラ・ポラック)との、文字通り破壊力抜群なラブラブぶりも楽しい。ちなみに、劇中では身長差のある凸凹カップルのロンとマーリーンだが、実は演じるゲディとデボラは同じくらいの身長。なので、撮影の際にはデボラが木箱の上に乗ったり、つま先立ちをしながら演じたのだそうだ。

一方、サマンサの家族を演じるのは名のあるベテラン俳優たち。父親役にはロバート・アルトマン作品に欠かせない名脇役ポール・ドゥーリ―。母親役のカーリン・グリンはトニー賞の主演女優賞に輝くブロードウェイの名女優で、ジョン・ヒューズ製作の『恋しくて』でブレイクしたメアリー・スチュアート・マスターソンの実母だ。祖父母役にはアメリカ人なら誰もが知る往年のバイプレイヤーが勢揃い。中でもお色気ムンムンでちょっとズレ気味な母方の祖母ヘレンを演じるキャロル・クックは、あのアメリカン・コメディの女王ルシール・ボールの愛弟子にして秘蔵っ子だったコメディエンヌだ。

そのほか、テッドの子分ブライスには撮影当時17歳のジョン・キューザック、その姉ジョーン・キューザックも首にハーネスを付けたオタク女子役で登場。2人ともロケ地シカゴの出身で、ジョンはアダム・リフキン監督のクラスメートだった。キャロラインの取り巻き女子ロビンを演じているジャミー・ガーツは、その後『クロスロード』(’86)や『レス・ザン・ゼロ』(’87)などで青春映画スターとなったが、彼女もまたシカゴ出身でキューザック姉弟やリフキンと顔馴染みだったという。サマンサの生意気な弟マイクには、『クレイマー・クレイマー』(’79)で有名になった子役スター、ジャスティン・ヘンリー。また、『ポルターガイスト』(’82)シリーズの霊媒師役でお馴染みのゼルダ・ルービンシュタインが、結婚式場のコーディネーター役で顔を出している。

そして、『すてきな片想い』を語るうえで欠かせないのが音楽。ジョン・ヒューズ監督自身が大のポップ・ミュージック・マニアで、彼の作品では必ず音楽が大きな役割を果たしているのだが、本作ではなんと合計で32曲ものポップ・ソングが全編に渡って散りばめられている。全米にサントラ・ブームが吹き荒れた’80年代。若者向けの映画に人気アーティストの楽曲を盛り込むのは定番だったが、しかしこれだけ多くの楽曲を使用した映画は他になかなかないだろう。オープニングで流れるカジャグーグーを筆頭に、ビリー・アイドルにワム!、トンプソン・ツインズ、パティ・スミス、ナイト・レンジャー、デヴィッド・ボウイ、ニック・ヘイワード、オインゴ・ボインゴ、ポール・ヤングなどなど、UKニューウェーヴからアメリカン・ロックまで幅広いアーティストのナンバーが選曲されている。そもそも、主人公のサマンサ自身が、自室にカルチャー・クラブやストレイ・キャッツのポスターを貼っているくらいの音楽好きである。ダンスパーティのチークタイムに流れるスパンダー・バレエの名曲「トゥルー」は特に印象的だ。

ジョン・ヒューズ監督と共にこれらのBGMを選曲したのが、後にインタースコープ・レコードの創業社長となるミュージック・スーパーバイザーのジミー・アイオヴィーン。ブルース・スプリングスティーンやパティ・スミス、スティーヴィー・ニックス、U2などのプロデューサーとしても有名なアイオヴィーンは、本作のためのオリジナル・ソング2曲もプロデュースしている。それがアニー・ゴールデンの「Hang Up The Phone」とストレイ・キャッツの「16 Candles」。「Hang Up The Phone」は60年代のガールズ・グループを意識した作品だったため、ザ・ロネッツやザ・シャングリラスのヒット曲を書いた女性作曲家エレン・グリーンウィッチに相談したところ、当時エレンの伝記ミュージカル「The Leader of the Pack」の舞台に主演していたアニー・ゴールデンを紹介されたという。一方の「16 Candles」は往年のドゥーワップ・グループ、ザ・クレスツが’58年にヒットさせた名曲のカバーで、当時ドゥーワップ風のシングル「I Won’t Stand in Your Way」が話題となっていたストレイ・キャッツに白羽の矢が立てられたのだそうだ。

また、テッドが最初に登場するシーンでは『ドラグネット』、自宅に戻ったサマンサが祖父母と遭遇するシーンでは『ミステリー・ゾーン』、オタク男子たちが群れを成すシーンでは『ピーター・ガン』といった具合に、懐かしのテレビ・ドラマのテーマ曲がキューサウンドとして使用されるなど、音楽にも細部までこだわりが詰まっている。かつてのビデオ発売時には著作権問題でBGMが一部差し換えられ、ファンから大ブーイングを喰らったこともあるが、現在ではライセンスもすべてクリアして元通りになっている。ジョン・ヒューズ映画では、音楽もまた重要なメイン要素のひとつなのだ。■

『すてきな片想い』© 1984 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

『すてきな片想い』© 1984 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.