若き牧師の道義心に共鳴し、やがて惹かれていく未亡人の葛藤

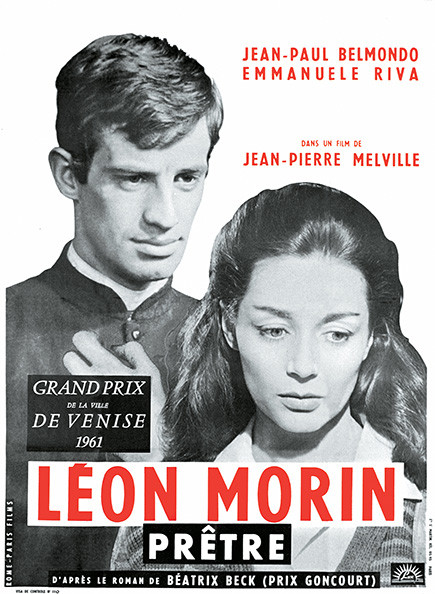

フレンチ・ノワールの巨匠ジャン=ピエール・メルヴィル。マフィアや殺し屋、詐欺師など裏社会で生きる男たちの友情と裏切りと道義心をテーマに、『いぬ』(’63)や『ギャング』(’66)、『サムライ』(’67)、『仁義』(’70)といったノワール映画の名作を世に送り出したわけだが、そんなメルヴィルが第二次世界大戦下のフランスの田舎を舞台に、若い牧師に恋をした女性の戸惑いと葛藤を描いた異色作が、ジャン=ポール・ベルモンドとの初コンビ作ともなった『モラン牧師』(’61)である。

ナチス・ドイツ占領下のフランス。アルプスの麓の小さな田舎町に住む女性バルニー(エマニュエル・リヴァ)は、ユダヤ人の夫を戦場で亡くして幼い娘をひとりで育てる未亡人だ。町に駐留しているイタリア兵は住民に対して友好的ではあるものの、しかし戦時下の日常には様々な不安がつきまとう。女性ばかりの職場で働いている彼女は、美人でやり手の女性上司サビーヌ(ミコル・ミレル)に淡い恋心を寄せることで、日々のストレスを紛らわせていた。

やがて町にドイツ軍がやって来る。最愛の娘にはユダヤ人の血が流れているし、自身も共産主義者であるバルニーは、同じように子供を持つ同志の女性たちと相談し、万が一のことを考えて子供たちにカトリック教会の洗礼を受けさせる。もちろん、あくまでもドイツ軍から我が子を守るためであり、バルニー自身は神の存在など信じていない。自分でも牧師の告解を受けようと考えた彼女は、そこで同世代の若い牧師レオン・モラン(ジャン=ポール・ベルモンド)と知り合う。無神論者であることを隠すことなく、神の存在やカトリック教会への疑問を問いただすバルニー。反発や批判を受けると思った彼女だが、しかしモラン神父はバルニーの疑問のひとつひとつを真摯に受け止め、参考になる本を貸しましょうと彼女を司祭館へと招待する。

思いがけない展開に戸惑いながらも、これを機にモラン神父のもとへと通い、彼と宗教についての深い談義を重ねるようになるバルニー。お互いに全く異なる信念を持つ2人だったが、なぜかバルニーは彼と過ごす時間に心地良さを感じていた。娘を危険の少ない町はずれの農家へ預けて時間的な余裕の出来た彼女は、モラン神父との対話や読書を通じて徐々に宗教への理解を深めていく。そんな折、ドイツ軍がイタリア軍を排除したことから町の状況は悪化。ユダヤ人や共産主義者などへの迫害が本格化し、バルニーが憧れていた美女サビーヌも兄がドイツ軍に殺されたことで一気に老けてしまった。

そうした中、バルニーもモラン神父もドイツ軍から追われる人々へ手を差し伸べていく。その一方で、バルニーはドイツ軍協力者である職場の同僚クリスティーヌ(イレーヌ・トゥンク)とひょんなことから友情を育み、彼女もまたモラン神父のもとへ通っていることを知る。誰もが様々な理由や考え方から道に迷っている。困っている知人の女性たちを、モラン神父へ紹介するようになったバルニーとクリスティーヌ。だが、ある女性がモラン神父をひと目見て「ハンサムね」と呟いたことをきっかけに、バルニーは彼のことを異性として強く意識するようになっていく…。

メルヴィル本人からのオファーを躊躇したベルモンド

先述したように、裏社会を舞台にした犯罪者の生き様や美学を描いたノワール映画で名高いメルヴィル監督だが、しかし彼の作品を語るうえで「戦争」というキーワードも欠かせない要素だと言われている。第二次世界大戦でフランス軍の兵士として従軍し、ダンケルクからの撤退後は対独レジスタンスとして活動した経験を持つメルヴィル監督。実際、彼の処女作である『海の沈黙』(’49)も、そして最高傑作と謳われる『影の軍団』(’69)も、第二次世界大戦中を舞台にしたレジスタンス映画である。「私の人生で最良の時は大戦中だった」と振り返っていた生前の彼は、このレジスタンスとしてドイツ軍と戦った日々を「勇気が美徳とされた時期」と語り、「自らの名誉を守るため躊躇せず非道な行いをするのは職業軍人だ」とも述べている。犯罪の世界に身を置いても友情や仁義を重んじ、目先の損得ではなく自らの道義心に従って行動し、それゆえ裏社会での対立や裏切りを生んでしまうノワール映画群のヒーローたちに、メルヴィルは自らの戦争体験に基づくレジスタンス精神を投影していたとも考えられる。

振り返って、カトリックの司祭でありながら「宗教はブルジョワの利益のために歪められている」と本音を吐露し、常に弱者の側に立って自らの道義心に従い行動する本作のモラン神父もまた、紛れもないレジスタンス精神の持ち主であると言えよう。それを強く浮き彫りにするのが、ヒロインであるバルニーの存在だ。神の存在を否定する共産主義者であり、娘の安全を守ることが常に最優先だった彼女だが、しかしモラン神父との対話と交流を通じて宗教への理解を深め、我が身の危険も顧みず他者へ手を差し伸べていく。それは恐らく、モラン神父がその言葉と行動で示す「人としての正しさ」、すなわち彼の道義心に強く感化されたのだろう。

さらにモラン神父は自らの美しい容姿や知性によって、バルニーら様々な問題を抱えた女性たちを性的に惹きつける。メルヴィル監督曰く、「レオン・モランはドン・ファン」である。劇中でバルニーやクリスティーヌが察したように、彼は自らが男性として魅力的であることを自覚しており、それを用いて女性たちを夢中にさせるのだが、しかし決して彼女らの期待には応えない。それは聖職者としての節度をわきまえているからというよりも、まるで女性たちへ「誘惑に抵抗して克服する」ための試練を与えているかのようだ。そう考えると、バルニーを特別扱いしているように思えたモラン神父が、いきなり理由もなく彼女を突き放してみせる行動の不可解さも理解できよう。恐らく、他の女性にも同様のことをしているはずだ。これは、政治や思想に左右されることのない道義心を持つ聖職者が、その揺るぎなきレジスタンス精神をもって迷える子羊たちを教え導いていく物語。そういう意味で、やはりメルヴィル監督らしい映画と言えるだろう。

フランス文学界の権威ゴンクール賞に輝くベアトリス・ベックスの原作本に感銘を受け、当時ヨーロッパで最も影響力のある映画製作者のひとりだったカルロ・ポンティに映画化企画を持ち込んだメルヴィル監督。そこでポンティからモラン神父役に勧められたのがジャン=ポール・ベルモンドだった。ご存知の通り、ベルモンドとメルヴィルはジャン=リュック・ゴダール監督の出世作『勝手にしやがれ』(’60)で共演したことのある仲だ。当時、イタリアでポンティが製作するヴィットリオ・デ・シーカ監督の『ふたりの女』(’60)を撮影中だったベルモンドは、現場へ足を運んだメルヴィル監督から直接オファーを受けたものの、当初は出演に後ろ向きだったという。やはり、自分のイメージが聖職者役に合うかどうか懐疑的だったようだ。

そんなベルモンドを熱心に説き伏せたメルヴィル監督は、同じく『勝手にしやがれ』で知り合った製作者ジョルジュ・ドゥ・ボールガールを共同プロデューサーに誘い、さらにアラン・レネ監督の『二十四時間の情事』(’59)を見て惚れ込んだ女優エマニュエル・リヴァをバルニー役に起用。ベルモンドの抑制を効かせたストイックな芝居も魅力的だが、なによりもエマニュエル・リヴァの清楚な美しさと知的な佇まいが素晴らしい。クリスティーヌ役のイレーヌ・トゥンクは元ミス・フランスの長身美女で、カンヌ国際映画祭の審査員特別賞に輝く名作『テレーズ』(’86)で知られるアラン・カヴァリエ監督の夫人(彼女自身は’72年に交通事故死)。また、次作『いぬ』で主人公モーリスの愛人テレーズを演じるモニーク・エネシーがバルニーの同僚アルレット役、処女作『海の沈黙』に主演したハワード・ヴァーノンがドイツ軍将校役、『詐欺師ボブ』でポン引きのマルクを演じたジェラール・ブールがバルニーの娘を可愛がるドイツ兵役といった具合に、メルヴィル映画の常連組も随所に配役されている。

1961年9月22日に地元フランスで公開され、興行的にも批評的にも大成功を収めた本作。観客動員数170万人というのは、当時のメルヴィル作品としては前例のない大ヒットで、これを機に映画監督として飛躍していくこととなる。■

『モラン神父』© 1961 STUDIOCANAL - Concordia Compagnia Cinematografica S.P.A. - Tous Droits Reserves

『モラン神父』© 1961 STUDIOCANAL - Concordia Compagnia Cinematografica S.P.A. - Tous Droits Reserves