大の西部劇ファンだったカーペンター

『ハロウィン』(’78)や『遊星からの物体X』(’82)などで知られるホラー&SF映画の巨匠ジョン・カーペンター。幼少期に映画館で見たSFホラー『遊星よりの物体X』(’51)に強い衝撃を受け、自分もああいう映画を作ってみたい!と感化されて映画監督を目指したという彼は、しかしその一方でサスペンスからコメディまで幅広いジャンルの映画をどん欲に吸収して育ったシネフィルでもあり、中でも「映画監督になった本当の理由は西部劇を撮ること」と発言したこともあるほど大の西部劇映画ファンだった。

実際、例えば『ジョン・カーペンターの要塞警察』(’76)がハワード・ホークス監督作『リオ・ブラボー』(’59)へのオマージュであることは有名な逸話だし、『ニューヨーク1997』(’81)や『ゴースト・ハンターズ』(’86)などでも西部劇映画からの影響が随所に散見される。ただ、本人が「誰も自分に西部劇を撮らせてくれない」とぼやいて(?)いたように、ホラー映画やSF映画のエキスパートというイメージが災いしたせいか、カーペンターに西部劇を撮らせようと考えるプロデューサーがついぞ現れなかったのである。もちろん、彼が頭角を現した’70年代末~’80年代の当時、既に西部劇というジャンル自体が衰退の一途を辿っていたという事情もあろう。そんな西部劇マニアのカーペンター監督が、十八番であるホラー映画に西部劇テイストを融合させてしまった作品。それがこの『ヴァンパイア/最後の聖戦』(’98)だった。

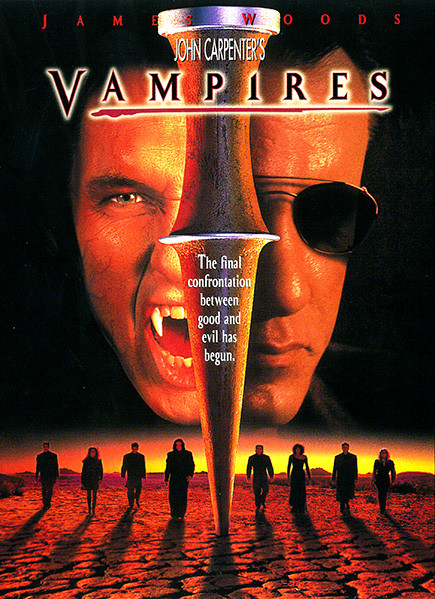

舞台はアメリカ南部のニューメキシコ州。とある寂れた田舎のあばら屋に、武器を手にした屈強な男たちが集まってくる。彼らの正体は吸血鬼ハンターの傭兵部隊。両親を吸血鬼に殺されたリーダーのジャック・クロウ(ジェームズ・ウッズ)は、バチカンが秘かに支援する吸血鬼ハンター組織スレイヤーズのメンバーとなり、部下を率いて全米各地の吸血鬼を討伐していたのである。あばら屋に潜んでいた吸血鬼集団を全滅させたスレイヤーズ。吸血鬼の巣窟に必ずいるはずのボスが不在なのは気になったものの、ひと仕事を終えた彼らはモーテルに娼婦たちを呼んで祝杯をあげる。

ところが、そこへ吸血鬼のボス、ヴァレック(トーマス・イアン・ハンター)が乱入。これまで見たこともないほど強力なパワーを持つヴァレクは、予期せぬ敵の来襲に混乱するスレイヤーズと娼婦たちを片っ端から皆殺しにしてしまう。辛うじて生き残ったのは、ジャックとその右腕トニー(ダニエル・ボールドウィン)、そしてヴァレックに血を吸われた娼婦カトリーナ(シェリル・リー)の3人だけだ。血を吸われた人間と吸血鬼はテレパシーでお互いに繋がる。仲間を殺された復讐に燃えるジャックは、ヴァレックをおびき寄せるエサとしてカトリーナを連れて脱出するのだった。

バチカン側の窓口であるアルバ枢機卿(マクシミリアン・シェル)と合流したジャックたち。そこで彼らは、スレイヤーズのヨーロッパ支部が全滅したことを知らされる。犯人はヴァレック。14世紀にプラハで生まれた彼は全ての吸血鬼のルーツ、つまり史上最初にして最強のヴァンパイアだったのだ。その彼がなぜ今、アメリカに出現したのか。カトリーナにヴァレックの動向を透視させたジャックは、彼がバチカンによって隠された伝説の十字架を探し求めていることを知る。アルバ枢機卿にチームの監視役を任されたアダム神父(ティム・ギニー)によると、その十字架を儀式に用いることで、明るい昼間でも吸血鬼が外を歩けるようになるらしい。そうなれば、ヴァレックは文字通り無敵となってしまう。なんとしてでも阻止せねばならない。すぐさま敵の行方を追うジャックだったが、しかし時すでに遅く、ヴァレックは十字架の隠し場所を突き止めていた…。

あのフランク・ダラボン監督もカメオ出演!?

原作はジョン・スティークレイの小説「ヴァンパイア・バスターズ」。トビー・フーパー監督の『スペースバンパイア』(’85)や『スペースインベーダー』(’86)で知られ、カーペンターがプロデュースした『フィラデルフィア・エクスペリメント』(’84)の原案にも参加したドン・ジャコビーが脚本を手掛けているが、主人公ジャックのキャラや基本設定のほかはだいぶ脚色されている。もともと本作は『ハイランダー 悪魔の戦士』(’86)のラッセル・マルケイ監督が演出する予定で、ドルフ・ラングレンも主演に決まっていたが、製作会社との対立でマルケイがプロジェクトを降板したことから、ジョン・カーペンターに白羽の矢が立ったという。ちなみに、マルケイ監督とラングレンは本作の代わりに『スナイパー/狙撃』(’96)でタッグを組んでいる。

当時のカーペンターは興行的な失敗が続いて、本人も引退を考えるほどキャリアに行き詰まっていた時期。起死回生として挑んだ『ニューヨーク1997』の続編『エスケープ・フロム・L.A.』(’96)も、莫大な予算をかけたにも関わらず結果はパッとしなかった。ただ、予てから西部劇とホラーの融合に興味を持っていた彼は、舞台がアメリカ南部で主人公は殺し屋という、まるで西部劇みたいな本作の設定に創作意欲を掻き立てられたようだ。結果的にこの目論見は大当たり。具体的な世界興収の数字は不明だが、本作はカーペンター監督にとって久々のヒット作となる。

あばら屋の前にスレイヤーズが集結する冒頭シーンの、ジャックとあばら屋の扉を交互に接写していく演出は、クローズアップ・ショットがトレードマークだったセルジオ・レオーネ監督作品へのオマージュ。口より先に手が出る粗暴なタフガイ・ヒーロー、ジャックのキャラクターは、ハワード・ホークス作品におけるジョン・ウェインをイメージしたという。主人公たちの別れを描いたクライマックスは、ホークス監督×ウェイン主演の名作『赤い河』(’48)にインスパイアされたそうだ。さらに、カーペンター監督自身の手掛けた音楽スコアは、いかにもアメリカ南部らしいカントリー&ウェスタンやブルースを基調としつつ、一部では『リオ・ブラボー』のディミトリ・ティオムキンの音楽も参考にしている。

ただし、映画全体としてはサム・ペキンパーの『ワイルド・バンチ』(’69)からの影響が濃厚。赤褐色を基調としたカラートーンやスタイリッシュなカメラワーク、ハードなバイオレンス描写はもちろんのこと、モーテルでのスレイヤーズ虐殺シーンをあえてスローモーションで見せるあたりなども『ワイルド・バンチ』っぽい。なお、通常の映画フィルムが毎秒24コマで再生されるのに対し、スローモーションは60コマとか72コマあたりが一般的なのだが、本作は34~36コマというイレギュラーなフレーム数を採用。この微妙なサジ加減が、大殺戮のパニックとアクションを際立たせている。ちなみに、娼婦役のエキストラにはロケ地ニューメキシコでスカウトしたストリッパーたちが混じっているそうだ。

吸血鬼ハンターと最強吸血鬼のバトルを軸としたプロットは非常にシンプル。残念ながら十字架もニンニクも全く効果なし、吸血鬼を殺すならば太陽のもとへ晒さねばならない、なので陽が沈んだ夜は非常に危険!という基本設定も単純明快で、古き良きB級西部劇映画のごとくアクションとガンプレイにフォーカスしたカーペンター監督の演出が活きている。ホラー映画ならではの血しぶき描写は控えめであるものの、ここぞという場面ではしっかりと人体破壊スプラッターも披露。吸血鬼がウィルス感染するという設定については、リチャード・マシスンの小説「アイ・アム・レジェンド」を元ネタにしたそうだ。カーペンター作品としては、全盛期だった80年代のような冴えこそ影を潜めているものの、それでも理屈抜きに楽しめるアクション・エンターテインメントに仕上がっている。

主人公ジャック・クロウを演じているのは、予てよりアクション映画のヒーローをやってみたかったというジェームズ・ウッズ。相棒トニーには当初アレック・ボールドウィンが指名されていたが、諸事情で出演が叶わなかったことから、本人から弟ダニエルを推薦されたらしい。ヒロインの娼婦カトリーナにはテレビ『ツイン・ピークス』のシェリル・リー。次第に吸血鬼へと変貌していく過程で、徐々に野獣本能に目覚めていく芝居がとても巧い。アルバ枢機卿にはオスカー俳優マクシミリアン・シェル。最強吸血鬼ヴァレック役のトーマス・イアン・グリフィスのロングヘア―はエクステンションだったそうだ。モーテルで殺されるスレイヤーズの中には、日系人俳優ケリー・ヒロユキ・タガワも含まれている。

ちなみに、モーテルを脱出したジャックたちは、たまたま通りがかったキャデラックを奪って逃走を続けるわけだが、このキャデラックのドライバー役で顔を出しているのがフランク・ダラボン。そう、『ショーシャンクの空に』(’94)や『グリーンマイル』(’99)の監督である。もともとホラー映画畑出身のダラボン監督はカーペンター監督とも親しく、どうしても本作に出演したいと懇願されたのだそうだ。■

『ヴァンパイア/最期の聖戦』© 1998 LARGO ENTERTAINMENT., INC. All Rights Reserved.

『ヴァンパイア/最期の聖戦』© 1998 LARGO ENTERTAINMENT., INC. All Rights Reserved.