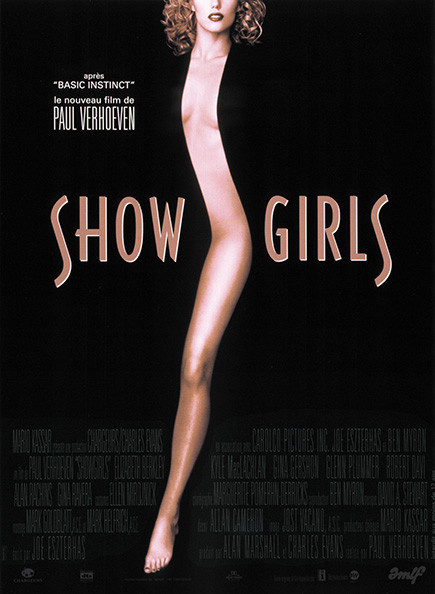

劇場公開時に受けた不当なバッシングの理由とは?

ハリウッド映画史上、恐らく最も不当に過小評価された作品のひとつであろう。劇場公開から30年近くを経た今でこそ、カルト映画として熱狂的なファンを獲得しているものの、しかし当時は「中身のない低俗なポルノ映画」「ハリウッドは一線を越えてしまった!」などとマスコミから猛攻撃され、一般の観客からも「不愉快な映画」「生々しすぎる」と総スカンを食らってしまった。中には、脚本家ジョー・エスターハスの出世作『フラッシュダンス』(’83)にひっかけ、本作を「トラッシュダンス」などと呼ぶ映画評論家まで出てくる始末。おのずと興行収入でも大赤字を出してしまう。さらに、’95年度のラジー賞では最低作品賞や最低監督賞、最低女優賞など、史上最多となる合計13部門を獲得。その4年後の同賞では、過去10年間で最も出来の悪い映画に贈られる「’90年代最低作品賞」にも選ばれてしまった。

その一方で、当時から本作を高く評価する向きも少ないながら存在した。例えばフランスの名匠ジャック・リヴェット監督は「過去数年間で最も偉大なアメリカ映画のひとつ」と評しているし、クエンティン・タランティーノ監督もたびたび本作を擁護していたと記憶している。筆者も日本公開時に本作を見て、「なんたる傑作!最高じゃないですか!」と大満足して映画館を後にしたのだが、それだけにアメリカでの低評価やバッシングはなんとも理解し難く感じたものである。

とはいえ、確かに激しく賛否の分かれる映画であることは間違いない。ラスベガスの夜を彩るトップレスダンサーたちの熾烈な競争を描いた、欲望と策略と虚飾の渦巻くサクセス・ストーリー。しかも、監督を務めるのはオランダ出身の鬼才ポール・ヴァ―ホーヴェンである。母国で手掛けた『ルトガー・ハウアー/危険な愛』(’73)や『娼婦ケティ』(’75)、『SPETTERS/スペッターズ』(’80)などで国際的に注目され、ハリウッドへ拠点を移してからは『ロボコップ』(’87)と『トータル・リコール』(’90)の大ヒットでメジャー監督の仲間入りを果たしたヴァーホーヴェン。人間や社会の醜悪な部分を包み隠すことなく描き、あえて見る者の神経を逆撫でする過剰で挑発的な作家性はハリウッドにおいても健在で、ちょうど当時はエロティック・スリラー『氷の微笑』(’92)で物議を醸したばかりだった。そのストーリーや題材ゆえ、本作はさらに過激なセックスとバイオレンスがてんこ盛り。ヨーロッパに比べて遥かに倫理観の保守的なアメリカの観客が、本作に少なからぬ嫌悪感や拒否感を覚えたのも、冷静になって考えてみればそれほど不思議でもあるまい。

弱肉強食のショービズ界を這い上がるヒロイン

舞台はギャンブルとショービジネスの街ラスベガス。トップダンサーを目指してやってきた若い女性ノエミ・マローン(エリザベス・バークレー)は、ヒッチハイクで乗せてもらったドライバーの男に騙され、身ぐるみを剥がされて途方に暮れる。そんな彼女に声をかけたのが、ステージの衣装デザイナーとして働くモリー(ジーナ・ラヴェラ)。ノエミの窮状を知って同情したモリーは、自宅トレーラーに彼女を住まわせることにする。

過激なサービスが売りのトップレス・クラブでダンサーとして働くようになったノエミ。ある日、彼女はモリーの職場を見学させてもらう。そこはラスベガスでも随一の人気を誇る高級ホテル、スターダスト・カジノの看板トップレスショーの舞台裏。自分の働くクラブとは比べ物にならない豪華なステージに目を奪われ、トップスターのクリスタル(ジーナ・ガーション)に紹介されて興奮を隠せないノエミだったが、しかしそのクリスタルから場末のダンサーであることをバカにされて憤慨する。そこで彼女は憂さ晴らしにモリーと夜遊びへ繰り出すことに。無我夢中になって踊り狂う彼女を、売れないダンサーのジェームズ(グレン・プラマー)が見染める。

それからほどなくして、ノエミの職場にクリスタルが恋人の舞台プロデューサー、ザック(カイル・マクラクラン)を連れて来店する。ザックにラップダンスのサービスをさせようとノエミを指名するクリスタル。場末のダンサーなんて娼婦も同然よと、ノエミを侮辱する魂胆は見え見えだ。頑として要求をはねつけるノエミだったが、しかしクリスタルから提示された500ドルに目のくらんだ店長アル(ロバート・デヴィ)が引き受け、ノエミは仕方なくクリスタルの目の前でザックに性的サービスを提供する。その様子をたまたま目撃し、娼婦のような真似をして才能を無駄にするんじゃないと忠告するジェームズ。彼は自身のプロデュースするダンスショーを企画しており、そのメインダンサーをノエミにオファーする。再び男になど騙されまいと警戒しつつ、ジェームズの熱意に少しずつ心を開くノエミ。しかし結局、彼は行きずりでセックスをしたノエミの同僚ダンサー、ホープ(リーナ・リッフェル)と組むことになる。

一方、ノエミのもとにはスターダスト・カジノから欠員オーディションのオファーが舞い込む。喜び勇んで会場へ向かうノエミだったが、しかし演出家トニー・モス(アラン・レイキンズ)によるセクハラまがいの指導にブチ切れてしまう。これでオーディション落選も決定的かと思いきや、なぜか合格の連絡を受けて驚くノエミ。どうやらクリスタルが裏で手を回したようだ。持ち前の負けん気でハードなトレーニングをこなし、念願だった一流のステージに立つノエミだったが、そんな彼女に同性愛的な欲望の眼差しを向けるクリスタルは、その一方で若くて野心家のノエミからトップスターの座を守らんと屈辱的な嫌がらせも仕掛けていく。愛憎の入り雑じった一触即発のライバル関係を築いていくノエミとクリスタル。そんな折、クリスタルの代役ダンサーが怪我で入院し、ノエミにチャンスが巡って来る。女の武器を使ってザックを誘惑し、代役の座を得ようとするノエミだったが…?

アメリカ的なるものへ批判の目を向けたハリウッド時代のヴァーホーヴェン

いわば、男性が権力を握る男社会のショービジネス界で、その搾取構造に抵抗しながらも成功を掴もうとする女性の闘いを描いた物語。他人を蹴落としたり騙したり陥れたりと、とにかく嫌な奴ばかり出てくる映画だが、その中でも特に男性キャラは揃いも揃って女性を食い物にするクズばかりなのが印象的だ。結局、「女の敵は女」とばかりに女性同士を対立させるのも、男たちが作り上げた性差別的なシステムが原因。そのことに無自覚だったノエミだが、しかしある事件をきっかけに男社会の搾取構造へ加担することを拒絶し、むしろ女性の誇りと尊厳を守るために男たちへ反旗を翻すことになる。これが実に痛快!胸がすくような思いとはまさにこのことだろう。

劇場公開時には「男尊女卑的な映画」との批判も受けた本作だが、しかしその評価は明らかに全くの的外れ。これはあくまでも「男尊女卑的なシステムを批判的に描いた映画」であって、作品の趣旨そのものはヴァーホーヴェンの最新作『ベネデッタ』(’21)と同様に極めてフェミニスト的だ。よくよくストーリーや設定を紐解いていくと、その基本プロット自体が『ベネデッタ』と酷似していることにも気付かされるだろう。

思い返せば、『ロボコップ』ではアメリカの警察組織を、『氷の微笑』ではアメリカ男性のマチズモを、『スターシップ・トゥルーパーズ』(’97)ではアメリカの帝国主義をと、ヨーロッパ人の視点からアメリカ的なるものへ鋭い批判の目を向けたハリウッド時代のヴァーホーヴェン監督。本作でもショービズ界の男尊女卑的なシステムを風刺しつつ、その背景として「金と権力」がものを言うアメリカ型資本主義の在り方そのものを痛烈に批判し、男たちの野心と欲望によってスターへと仕立て上げられていくノエミの成功を通してアメリカン・ドリームの不都合な真実を暴く。もしかすると、アメリカの観客が「不愉快だ」と感じた最大の理由はそこにあるのかもしれない。

そもそも、そのキャリアの初期から一貫して、ヴァーホーヴェン監督は社会や組織や権力への全般的な不信を露わにしてきたと言えよう。そういう意味でも、本作は紛れもないヴァーホーヴェン映画。『ベネデッタ』との類似性はすでに指摘した通りだが、男性からの暴力に対する女性の復讐劇は『ブラックブック』(’06)や『エル ELLE』(’16)とも共通するし、ノエミやクリスタルのようなタフで強い女性はもはやヴァーホーヴェン映画のトレードマークみたいなものだ。そういえば、ノエミもクリスタルも貧困時代にドッグフードを食べていたそうだが、『SPETTERS/スペッターズ』のヒロインも料理にドッグフードを使っていたっけ。なお、日本では「ノエミ」と表記される主人公だが、厳密にはノーミ(Nomi)と発音するのが正しい。

そのノエミ役に抜擢された主演女優エリザベス・バークリー。日本ではほぼ無名に等しかったが、しかしアメリカではテレビの人気シットコム『Saved By The Bell』(‘89~’93・日本未放送)でフェミニストの優等生少女ジェシー役を演じ、お茶の間のアイドルとして親しまれたスターだった。本作は満を持しての映画初主演作だったのだが、しかし世間からは映画と共に彼女の演技も酷評されてしまう。なるほど確かに、感情直下型ですぐに激昂する短絡的なノエミは、なかなか共感しづらいキャラクターではある。しかし、本編後半で明かされる通り、不幸な生い立ちから悲惨な人生を歩んできた彼女は、その過程で他者からさんざん傷つけられたであろうことは想像に難くない。彼女の攻撃的で感情的なリアクションは、恐らく辛酸を舐めてきた人間だからこその自己防衛本能が働いているのだろう。要するに、自分を傷つけようとする人間への威嚇だ。そう考えれば、ノエミの直情的な行動原理も理解できるし、エリザベス・バークリーの芝居にも納得がいく。むしろ非常に説得力があると言えよう。それだけに、本作の悪評が災いして大成できなかったことは誠に気の毒だった。

ちなみに実はヴァーホーヴェン監督、当初は本作の企画をパスするつもりだったらしい。というのも、ジョー・エスターハスが最初に仕上げた脚本が、あまりにも『フラッシュダンス』とソックリだったため、ヴァーホーヴェンも製作者マリオ・カサールも食指が動かなかったのだそうだ。ちょうどその時期、アーノルド・シュワルツェネッガーを主演に十字軍を題材にした歴史大作『Crusades』の企画が浮上し、ヴァーホーヴェンはそちらへ着手することに。ところが、製作準備開始から半年が経っても資金が集まらず、そのうえ製作会社カロルコが『カットスロート・アイランド』(’95)に多額の予算を注ぎ込んだため、モロッコにエルサレムのセットを組み始めたタイミングで『Crusades』の製作中止が決定。その代わりにフランスの製作会社が『ショーガール』の企画に興味を示し、製作資金の提供を申し出たことから本作のゴーサインが出たのだそうだ。

ブロードウェイの内幕を描いた名作『イヴの総て』(’50)を参考に、なるべく『フラッシュダンス』から遠ざかるよう脚本を書き直したヴァーホーヴェン監督。実際のラスベガス以上にラスベガスらしい世界を創出し、煌びやかな虚構の裏側でうごめく醜いアメリカン・ドリームの実像を徹底的に炙り出すべく、あえて演出も脚本も演技も音楽も全てを過剰なくらい大袈裟にしたという。劇場公開当時はあまりに不評だったため、果たして自分の演出方針は正しかったのかと自信が揺らいだそうだ。’16年のインタビューでは「今になって見直すと、興味深いスタイルだったと思う」と語っているヴァーホーヴェンだが、まさしくその過剰で大袈裟なスタイルこそ、本作が時を経てカルト映画として愛されるようになった最大の理由ではないかとも思う。■

『ショーガール』© 1995 - CHARGETEX

『ショーガール』© 1995 - CHARGETEX