※本レビューには一部ネタバレが含まれるため、鑑賞後にお読み頂くことを推奨します。

狼男はいかにしてホラー映画のメジャースターとなったのか?

ハリウッド産ホラー映画の殿堂ユニバーサルが、往年の名作『狼男』(’41)を21世紀に甦らせたリメイク映画『ウルフマン』(’10)。「吸血鬼」や「フランケンシュタインの怪物」などと並ぶ、古典的ホラー・モンスターの代表格「狼男」だが、しかし映画の世界では長いこと不遇の扱いを受けることが多かった。そこでまずは、狼男伝説の基本をおさらいしつつ、人狼映画の変遷を振り返ってみたい。

普段は平穏に暮らしている普通の人間が、満月の夜になると全身が狼のように毛むくじゃらの怪物へと変身し、文字通り野獣本能の赴くままに殺戮を繰り広げる狼男(=人狼)。襲われた人間もまた人狼となってしまう。唯一の弱点は銀製の弾丸や武器だが、この設定は19世紀に加わったものと言われる。ヨーロッパの民間伝承では古くから知られており、そのルーツは遠くギリシャ神話やローマ神話の時代にまで遡るという。アルカディア王リュカオンの伝説だ。詩人オウィディウスの叙事詩「変身物語」には、自分のもとへ訪れた最高神ゼウスを本物かどうか試そうとしたリュカオンが、そのことでゼウスの怒りを買って狼へ変えられたという記述がある。このリュカオンこそが、人狼=ライカンスロープの語源となったのだ。

さらに、中世ヨーロッパでは各地に人狼事件の記録が残っており、特に魔女狩りの嵐が吹き荒れた16世紀から17世紀にかけては、実に3万件もの人狼裁判が行われたそうだ。また、1764~67年にフランスのジェヴォーダン地方で100人近くが狼のような野獣に襲われたという、いわゆる「ジェヴォーダンの獣」事件にも人狼説が存在する。ただ、この頃になると「狼憑き」は精神疾患の一種と見做されるようになっていたようだ。実際、ライ麦パンを主食とする貧困層が、そのライ麦に寄生した麦角菌の中毒が原因で「狼憑き」状態に陥ったケースも多かったらしい。

かように長い歴史と伝統を誇る怪物・狼男(=人狼)だが、しかし映画のスクリーンで暴れまわるまでには時間がかかった。世界初の人狼映画と呼ばれるのは、ユニバーサルが配給した『The Werewolf』(’13)という短編サイレント映画。これは、先住民ナバホ族の呪術師が、白人侵略者を殺すため我が娘を狼に変えるという話だった。しかし、サイレント期に作られた人狼映画は、これとジョージ・チェセブロ主演の『Wolf Blood』(’25)くらいのもの。吸血鬼およびフランケンシュタインの怪物に比べて人狼が不人気だったのは、「吸血鬼ドラキュラ」や「フランケンシュタイン」のように著名な原作が存在しなかったからと考えられる。また、人間→モンスターへ変身する過程の描写が、当時の映像技術では極めて難しかったことも理由として挙げられるだろう。

やがて、’30年代に入ると『魔人ドラキュラ』(’31)と『フランケンシュタイン』(’31)の大ヒットを皮切りに、いわゆるユニバーサル・モンスター映画ブームが到来。フランケンシュタインの怪物を演じたボリス・カーロフが一躍注目されたことから、そのカーロフを単独主演に据えた次回作として、実はスタジオ側が人狼映画の企画を準備していたらしい。監督と脚本も『モルグ街の殺人』(’32)のロバート・フローリーに決まっていたという。ところが、人間が野獣に変身するのは冒涜的ではないか?と、カトリック系団体からの反発を恐れたユニバーサルが途中で企画を断念。その代わりとして製作したのが『倫敦の人狼』(’35)だった。ただし、人狼治癒効果のある希少な植物を研究する学者が人狼に変身するというストーリーは、「ジキル博士とハイド氏」のバリエーションという印象。劇中に登場する人狼の特殊メイク(ジャック・ピアースが担当)も、なるべくショッキングになり過ぎないよう配慮され、あえて野獣的なイメージが薄められてしまった。

そのユニバーサルが、ようやく本腰を入れて世に送り出した本格的な人狼映画がジョージ・ワグナー監督の『狼男』(’41)。兄の死をきっかけに故郷へ戻った名家の御曹司ローレンス・タルボット(ロン・チェイニー・ジュニア)が、夜の森で狼に襲われたことから、満月の夜になると人狼へと変身してしまう。普段は善良で心優しい青年が、理性なき凶暴なケダモノと化してしまう衝撃。そして、己の残酷な運命に苦悩した彼が、さらなる惨劇を防ぐため自らの死を望むという悲劇。そのドラマチックなストーリーは、原作小説のないオリジナル作品でありながら文学的な香りが色濃く漂う。脚本を手掛けたのはSF作家としても知られるカート・シオドマク。ジャック・ピアースによる野獣的な特殊メイクの仕上がりも素晴らしく、以降の人狼映画におけるプロトタイプとなる。技術的な粗を巧みに隠した変身シーンの演出も上出来だった。

この『狼男』が大ヒットしたおかげで、いよいよ人気ホラー・モンスターの仲間入りを果たした人狼。ユニバーサルは引き続きロン・チェイニー・ジュニアをローレンス・タルボット(=狼男)役に起用し、『フランケンシュタインと狼男』(’43)や『フランケンシュタインの館』(’44)、『ドラキュラとせむし女』(’45)などのモンスター競演映画を製作する。また、20世紀フォックスもジョン・ブラーム監督の『不死の怪物』(’42)という人狼映画の隠れた名作を発表。ただ、やはり特殊メイクに手間暇がかかるうえ、当時の技術では変身プロセスをリアルに見せることが困難だったためか、’50年代以降のハリウッドはあまり作られなくなっていく。

一方、ヨーロッパではオリヴァー・リードの出世作となったハマー・プロの英国ホラー『吸血狼男』(’60)や、『吸血鬼ドラキュラ対狼男』に始まるポール・ナッシー主演のスパニッシュ・ホラー「狼男ヴァルデマル・ダニンスキー」シリーズなどが登場し、アメリカへも上陸してヒットしている。さらに、’80年代になるとハリウッドの特殊メイクや視覚効果の技術が飛躍的に向上。ジョー・ダンテ監督の『ハウリング』(’81)とジョン・ランディス監督の『狼男アメリカン』(’81)が相次いで全米公開され、いずれも当時としては画期的な人狼の変身シーンが話題となった。人狼映画にとって長年の課題が遂に解決したのである。中でも、リック・ベイカーが特殊メイクを担当した『狼男アメリカン』は、人間から野獣へと変化していく過程を細部まで克明に表現。もはや特殊メイクの世界そのものに革命を巻き起こしたと言えよう。

こうして、長年に渡って進化を遂げてきた人狼映画。やがてCG全盛の時代が訪れると、毛の質感をいかにデジタルで表現するかが新たな課題となったが、しかし『アンダーワールド』(’03)シリーズや『トワイライト』(’05)シリーズを見ても分かるように、それもまた着実に改善されてきているだろう。とはいえ、デジタル処理された昨今の狼男に少なからず物足りなさを感じることも否定できまい。特に『トワイライト』シリーズの人狼は、もはや人狼というより狼そのものだし、なによりも変身シーンのあまりの呆気なさときたら(笑)。なので、『ドッグ・ソルジャー』(’02)や『ローンウルフ 真夜中の死闘』(’14)のような、極力CGを最小限に抑えてフィジカルな特殊メイクやアニマトロニクスにこだわった作品に、どうしてもシンパシーを覚えてしまう。いずれにせよ、そんな過渡期の時代にあえて登場したのが、人狼映画の古典にして金字塔『狼男』をリメイクした本作だった。

脚本・演出・特殊メイクの総てに溢れるオリジナルへのリスペクト!

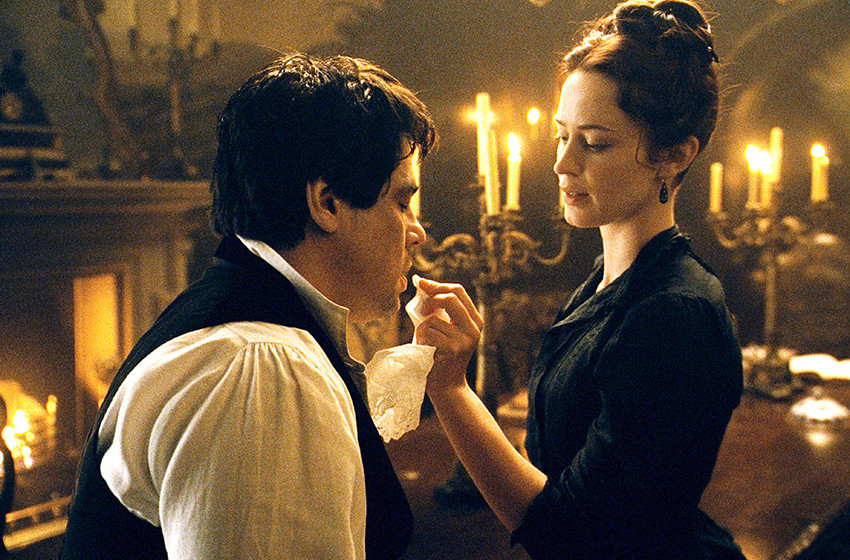

舞台は19世紀末のイギリス。兄弟ベンが行方不明になったとの一報を、彼の婚約者グエン(エミリー・ブラント)より受けたシェイクスピア俳優ローレンス・タルボット(ベニチオ・デル・トロ)は、公演先のロンドンから故郷の村ブラックムーアへ25年ぶりに戻って来る。生家のタルボット城へ到着した彼を待っていたのは、長いこと複雑な関係にある父親ジョン(アンソニー・ホプキンス)。幼い頃に愛する母親を自殺で失い、その現場を目撃してしまったローレンスは、父親によって精神病院へと入れられ、退院後はアメリカに住む叔母のもとへ預けられたのだ。その父親ジョンの口から告げられたのはベンの訃報。遺体は無残にも引き裂かれており、まるで獰猛な野獣に襲われたようだった。いったいベンの身に何が起きたのか。ローレンスは真相を突き止めることを誓う。

実は、ローレンスの母親が亡くなった25年前の満月の夜にも、村では同様の事件が起きていた。一部の村人は人狼の仕業と信じているようだ。亡きベンが流浪民と関わっていたことを知ったローレンスは、手がかりを掴むために流浪民の野営地を訪ねるのだが、そこへ突然現れた人狼が大殺戮を繰り広げ、ローレンスもまた襲われて重傷を負ってしまう。瀕死の彼を助けたのは流浪民の占い師マレバ(ジェラルディン・チャップリン)。辛うじて一命を取り留めたローレンスは、驚くほどのスピードで回復。そんな彼の身辺を、警察庁のアバライン警部(ヒューゴ・ウィーヴィング)が調べ始める。精神疾患の過去があるローレンスに大量殺人の疑いを向けたのだ。徐々に自らの身体的な変化に違和感を覚えていくローレンス。そして訪れた満月の晩、彼はみるみるうちに狼人間へと姿を変えて村人を襲う。果たして、ベンを殺してローレンスを襲撃した人狼の思いがけない正体とは?そして、やがて明らかとなる母親の死の真相とは…?

オリジナル版のストーリーを下敷きにしつつ、主人公ローレンスを舞台俳優に変えるなど随所で様々な設定変更を施し、さらに母親の死という新たな設定を加えた本作。ヒロインのグウェンも、オリジナル版ではローレンスの恋人となる骨董品店の娘だった。しかし恐らく最大の違いは父親ジョンの設定であろう。旧作のジョンは息子を誰よりも愛する理知的で温厚な天文学者だったが、本作のジョンはシニカルで冷笑的な名門貴族の隠居老人で、息子に対してもどこか冷淡なところがある。そればかりか、実は彼こそがベンを殺してローレンスを襲った人狼だった。この大胆な新解釈によって、ストーリー後半の展開も旧作とは意味合いが異なるものとなっている。

人狼としての野獣的な本能を受け入れ、むしろ優越感をもってそれを愉しむようになったジョン。一方の息子ローレンスは、抗いたくても抗うことのできない野獣的な本能に苦悩し、全ての元凶である父親に復讐を果たして自らも死を選ぼうとする。本編後半で繰り広げられる両者の全面対決は、それすなわち人間的な理性と動物的な本能の葛藤だと言えよう。確かに、父と子の死闘は旧作のクライマックスでも描かれるが、しかしオリジナル版の父親ジョンは目の前の人狼が我が子ローレンスだとは知らなかった。血を分けた親子の戦いというのは多分にシェイクスピア的であり、このリメイク版ではその宿命的な悲劇性がなおさらのこと際立つ。ローレンスの職業をシェイクスピア俳優に変えたことには、そういう意図も含まれていたに違いない。『セブン』(’95)のアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーが手掛けた脚本を、『ロード・トゥ・パーディション』(’02)のデヴィッド・セルフがリライトしたそうだが、この肉親同士の非情な対立と隔絶の要素には後者の個性が色濃く出ているようにも思う。

ちなみに、グエンのナレーションによって読み上げられる冒頭の「清らかな心を持ち/祈りを欠かさぬ者も/トリカブトの咲く/秋月の輝く夜に/人狼にその姿を変える」という一文は、旧作『狼男』を筆頭にユニバーサル・ホラーでたびたび登場する人狼伝説の有名なフレーズ。一部では実在する東欧系流浪民の言い伝えだとも噂されてきたが、実際はオリジナル版の脚本家カート・シオドマクが考え出したものだった。

かように文学的で品格のある脚本を、正統派のゴシック・ホラーとして映像化したジョー・ジョンストンの演出も評価されて然るべきだろう。濃い霧の立ち込めるダークで重厚な映像美は、オリジナル版のイメージを最大限に尊重したもの。さらに、舞台設定を旧作の現代から19世紀末に移し替えたことで、メアリー・シェリーやブラム・ストーカーの小説にも相通じるクラシカルな怪奇幻想譚の世界を創出している。VFXの使用を必要最小限に抑えたことも、物語にリアリズムを与える上で非常に効果的だったと言えよう。中でも特に、昔ながらのフィジカルな特殊メイクで人狼を表現したのは賢明な選択だ。

特殊メイクのデザインを担当したのは、先述した『狼男アメリカン』の画期的な人狼メイクで業界に革命を巻き起こした巨匠リック・ベイカー。なにしろ、少年時代に見た旧作『狼男』や『フランケンシュタイン』に感化されて、特殊メイク・アーティストを目指した人物である。これほど適した人選もなかろう。事実、本作の企画を知ったベイカーは、「何が何でも俺がやりたい!」と自ら名乗りをあげたそうだ。その『狼男アメリカン』や『ハウリング』の成功以来、人間よりも本物の狼に寄せたデザインが主流となっていたハリウッド映画の人狼だが、本作ではベイカーも尊敬するジャック・ピアースが手掛けた旧作の人間寄りデザインを採用。そこに最先端の特殊メイク技術を活用したアップデートを施している。

例えば、趾行動物の特徴を受け継いだ人狼の独特な歩き方。旧作では単純に役者がつま先立ちをしているだけだったが、本作では競技用義足を応用することで、より動物的な歩行を表現している。また、旧作の狼男は材質が固かったため表情を変えることが難しかったが、その点も本作では大きく改善されており、なおかつ役者本人の顔つきや身体的な特徴を生かしたデザインが考案された。おかげで、CG人狼にありがちなアニメっぽさが感じられないのは有難い。なにより、古き良き伝統的な狼男を甦らせてくれたことは、ホラー映画ファンとして素直に嬉しいと言えよう。とはいえ、さすがに変身プロセスではCGを使用。一応、見せるパーツを選ぶことでデジタルの粗を隠しているが、それでも部分的には隠しきれていないところも見受けられる。そこは本作で唯一不満の残る点であろう。

なお、今回ザ・シネマにて放送されるのは、劇場版よりも17分ほど長いディレクターズ・カット版。オープニングのスタジオ・ロゴも、オリジナル版が公開された’40年代当時のものを再現している。また、劇場版ではグウェンからベン失踪を告げる手紙を受け取ったローレンスが、故郷のブラックムーアへ急いで向かう様子を駆け足で手短にまとめていたが、ディレクターズ・カット版ではそこへ至るまでの過程が詳しく描かれる。注目すべきは、クレジットにない名優マックス・フォン・シドーの登場であろう。ローレンスが機関車のコンパートメントで知り合う謎めいた老人役。終盤のストーリーで重要な役割を果たす純銀製のステッキは、この老人から譲り受けたものだったのだ。しかも、ジェヴォーダンで作られたものだというのだから、分かる人なら思わずニンマリとするに違いない。

特殊メイクを手掛けたリック・ベイカーとデイヴ・エルシーが第83回アカデミー賞に輝いたものの、しかし公開当時の批評は決して高かったとは言えず、興行的にも残念な結果に終わってしまった本作。正直なところ、理不尽なほどの過小評価だったと言わざるを得まい。実際は極めて良質なゴシック・ホラー映画。特に、ローレンス・タルボットやヴァルデマル・ダニンスキーの名前を聞いて思わず胸がキュンとなるような、筋金入りのクラシック・モンスター映画ファンならば必見である。現在、ユニバーサルは新たなリブート版の企画を進めているとのこと。大いに期待して待ちたい。■

『ウルフマン [ディレクターズカット版]』© 2010 Universal Studios. All Rights Reserved.

『ウルフマン [ディレクターズカット版]』© 2010 Universal Studios. All Rights Reserved.

![ウルフマン(2010)[ディレクターズカット版]](/updata/06128.jpg)