知られざる『バタリアン』誕生秘話

日本でも大変な話題となった’80年代ゾンビ映画の傑作である。いわゆる「走るゾンビ」の先駆け的な存在。そればかりか、本作の「生ける屍」たちは言葉を喋るうえに知恵だって働く。食料(=人間の脳みそ)をまとめて調達するために罠を仕掛けるなんて芸当も朝飯前だ。これぞまさしくゾンビ界の新人類(?)。『エイリアン』(’79)の脚本で一躍頭角を現し、本作が満を持しての監督デビューとなったダン・オバノンは、ゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督作品との差別化を図ってコメディ路線を採用したのだが、その際にホラー映画として肝心要である「恐怖」にも手を抜かなかったことが成功の秘訣だったと言えよう。シニカルな皮肉を効かせたブラック・ユーモアのセンスも抜群。賑やかで楽しいけれど怖いところはしっかりと怖い。もちろん、血みどろのゴア描写も容赦なし!やはりメリハリって大事ですな。

また、日本では『バタリアン』という邦題をはじめ、劇中に登場するオバンバやらタールマンやらハーゲンタフやらのゾンビ・キャラなど、キャッチーなネーミングを駆使したプロモーション作戦も大いに功を奏したと思う。そこはさすが、『サランドラ』(’77)のジョギリ・ショックに『バーニング』(’81)の絶叫保険など、とりあえず目立ってナンボのハッタリ宣伝で鳴らした配給会社・東宝東和である。そういえば、本作も「バイオSFX方式上映」とか勝手に銘打ってたっけ。なんじゃそりゃですよ(笑)。いずれにせよ、ちょうど当時は『狼男アメリカン』(’81)や『死霊のはらわた』(’81)、『死霊のしたたり』(’85)に『ガバリン』(’86)などなど、シリアスな恐怖とブラックな笑いのハイブリッドはホラー映画界のちょっとしたトレンドだったわけで、その中でも本作は最も成功した作品のひとつだった。

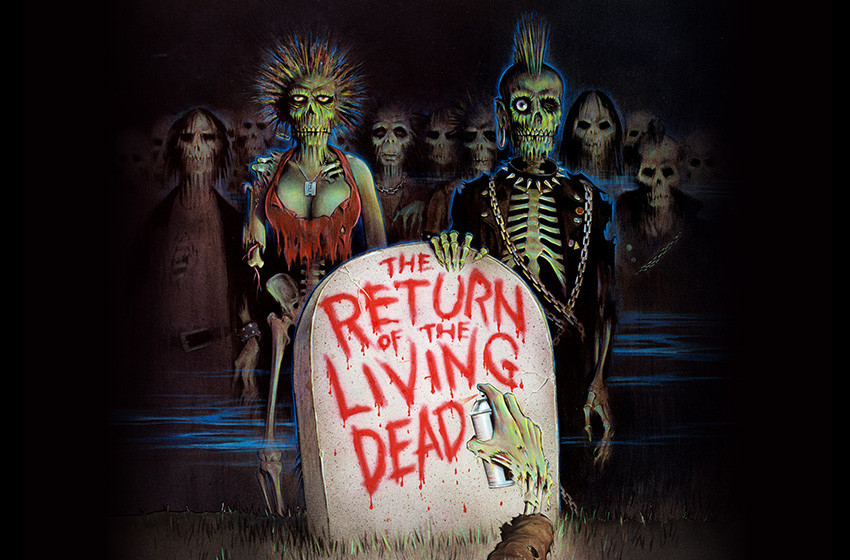

原題は「The Return of the Living Dead」。勘の鋭いホラー映画ファンであれば、このタイトルだけで本作がジョージ・A・ロメロ監督によるゾンビ映画の金字塔『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(’68・以下『NOTLD』と表記)の続編的な作品であることに気付くはずだ。実際、劇中では『NOTLD』の存在がセリフで言及され、その内容が実話であったとされている。つまり、これは間接的な後日譚に当たるのだ。とはいえ、製作陣が公式に「続編」を名乗ったことは一度もない。そもそも、本作には『NOTLD』の「続編」を名乗ることのできない理由があった。その辺の裏事情も含め、まずは『バタリアン』の知られざる生い立ちから振り返ってみよう。

本作の生みの親はジョン・A・ルッソ。そう、『NOTLD』の脚本を共同執筆したロメロの盟友である。『There’s Always Vanilla』(’71・日本未公開)を最後にロメロと袂を分かったルッソは、その直後にラッセル・ストレイナー(『NOTLD』のプロデューサー)やルディ・リッチと共に製作会社ニュー・アメリカン・フィルムズを立ち上げ、独自に『NOTLD』続編の企画を準備し始めたという。なにしろ彼にとっては唯一にして最大の代表作である。しかも、共同脚本家として著作権はロメロとルッソの双方が所有。なので、続編を作る権利はルッソにもあったのだ。しかも、一連のアル・アダムソン監督作品で知られる配給会社インディペンデント=インターナショナル・ピクチャーズの社長サム・シャーマンから、『NOTLD』の続編があればうちで配給したいと声をかけられていたらしい。そりゃ、ご要望にお応えしないわけにはいくまい。

かくして、ストレイナーやリッチの協力のもと『The Return of the Living Dead』のタイトルで脚本執筆に取りかかったルッソ。しかし、幾度となく修正を重ねたために時間がかかり、なおかつ製作資金の調達も難航したという。そこで、ルッソは企画の宣伝も兼ねてノベライズ本を’77年に発表。ホラー・マニアの間では評判となったが、あいにく出版社が弱小だったため5万部しか売れなかった。そんな折、ロメロが『NOTLD』の続編『ゾンビ』(’78)を撮ることになり、ルッソとの間で著作権を巡って裁判が勃発。当人同士は穏便に済ませたかったそうだが、しかし第三者も関わるビジネスの問題なのでそうもいかなかったのだろう。その結果、ロメロの『ゾンビ』が『NOTLD』の正式な続編となり、そのためルッソの脚本は対外的に続編を名乗ることが出来なくなったのである。

それから3年後の’81年、ルッソは『The Return of the Living Dead』の映画化権を知人の紹介で無名の映画製作者ポール・フォックスへ売却する。もともとシカゴ出身の投資銀行家だったというフォックスは、その傍らで映画界への進出を目論んでいたらしく、安上がりに儲けることが出来るホラー映画は優良な投資物件と考えたのだろう。とはいえ、金融の世界ではプロかもしれないが、しかし映画作りに関しては素人も同然。あちこちの製作会社へ企画を売り込んだものの、手を組んでくれる相手はなかなか現れなかった。ようやく企画が動き始めたのは’83年のこと。後に『ターミネーター』(’84)や『プラトーン』(’86)で大当たりを取る製作会社ヘムデイルがパートナーとして名乗りをあげ、同社と提携を結んでいたオライオンが配給を担当することになったのだ。監督にはオカルト映画『ポルターガイスト』(’82)を大ヒットさせたばかりのトビー・フーパーも決定。そこで、予てよりオリジナル脚本に不満を持っていたフォックスは、『エイリアン』でお馴染みのダン・オバノンに脚本のリライトを依頼したのだ。

ところが…!である。ヘムデイルの資金調達に思いがけず時間がかかったため、その間にトビー・フーパーはキャノン・フィルムと専属契約を結んで、やはりダン・オバノンが脚本に参加したSFホラー『スペースバンパイア』(’85)をロンドンで撮影することとなってしまったのだ。そこで制作陣は、代打としてオバノンに監督のポジションをオファー。自分で作るのであればロメロの真似だけは避けたいと考えたオバノンは、全面的な脚本の書き直しを条件にオファーを引き受け、実質的に『NOTLD』の続編的な内容だったオリジナル脚本のストーリーを刷新する。ルッソやオバノンの証言によれば、オリジナル版と完成版の脚本はタイトル以外に殆ど共通点がないそうだ。

‘69年に起きたゾンビ・パニックの真実とは…!?

オープニング・テロップ曰く、「この映画で描かれる出来事は全て事実であり、登場する人物や組織の名前も実在する」とのこと。時は1984年7月3日、場所はケンタッキー州ルイビル。人体標本などの医療用品を供給する会社に就職した若者フレディ(トム・マシューズ)は、先輩のベテラン社員フランク(ジェームズ・カレン)から信じられないような話を聞かされる。有名なゾンビ映画『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』が、実際に起きた出来事を基にしているというのだ。

それは1969年のこと。ピッツバーグの陸軍病院で「トライオキシン245」という化学兵器がガス漏れを起こし、その影響で墓地に埋められた死者が次々と甦って生者を食い殺したのである。事態を収拾した陸軍は事件の隠蔽工作を図ったのだが、しかし配送ミスによって闇へ葬られるはずのゾンビがこの会社へ届いてしまい、今もなお倉庫の地下室に保管されているのだという。半信半疑のフレディを納得させるため、実際に地下室へ案内して本物のゾンビを見せるフランク。ところが、調子に乗ったフランクがゾンビを保管するタンクを叩いたところ、中に充満していた「トライオキシン245」が外へ漏れ出してしまい、思いきりガスを吸ったフレディとフランクは気を失ってしまう。

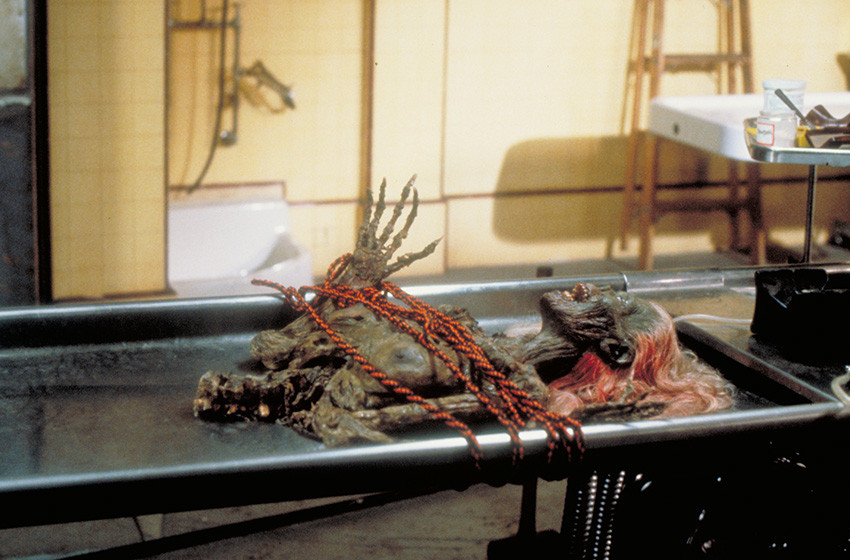

暫くして意識を取り戻したフレディとフランク。よく見るとタンクの中のゾンビは姿を消し、倉庫の冷凍室では実験用の死体が甦って大暴れしている。警察に通報しても信じてもらえないだろうし、ましてや軍隊に知れたら口封じのため何をされるか分からない。慌てた2人は社長バート(クルー・ギャラガー)を呼び出し、ゾンビ化した実験用の死体を捕らえて頭部を破壊する。「ゾンビを殺すなら頭を狙え」はゾンビ映画の鉄則だ。ところが、頭を破壊しても首を切断してもゾンビは元気いっぱいに走り回っている。「なにこれ!まさか映画は嘘だったわけ!?」と困り果てる3人。バラバラにしても死なないゾンビをどう始末すればいいのか。そこでバートは近所の葬儀屋アーニー(ドン・カルファ)に相談し、ゾンビを焼却炉で火葬してもらう。さすがのゾンビも焼かれて灰になったらオシマイだ。ところが、ゾンビを焼いた煙には「トライオキシン245」が含まれており、折からの悪天候によって雨と一緒に地上へ降り注いでしまう。

その頃、倉庫近くの古い墓地では、フレディの仕事終わりを待つ友人たちがパーティを開いていた。そこへ急に雨が降ってくるのだが、しかしこれがどうもおかしい。酸性雨なのか何なのか分からないが、肌に触れるとヒリヒリして痛いのだ。慌てて雨宿りをする若者たち。そんな彼らの目の前で、墓場の底から次々と死者が甦る。雨に含まれた「トライオキシン245」が埋葬された遺体をゾンビ化させてしまったのだ。やがて大群となって襲いかかってくるゾンビたち。生存者は会社の倉庫や葬儀屋のビルに立て籠もるのだが、しかし動きが速くて言葉を理解して知能の高いゾンビ軍団に警察もまるで歯が立たない。そのうえ、ガスを吸い込んだフレディとフランクも体調に異変をきたし、生きながらにしてゾンビへと変貌しつつあった。果たして、この未曽有のゾンビ・パニックを無事に収集することは出来るのだろうか…!?

撮影現場では嫌われてしまったオバノン監督

この軽妙洒脱なテンポの良さ、適度に抑制を効かせたテンションの高さ。これみよがしなドタバタのスラップスティック・コメディではなく、極限の状況下に置かれた人々による必死のリアクションが笑いを生み出していくというスクリューボール・コメディ的なオバノン監督の演出は、それゆえにシリアスで残酷で血生臭いホラー要素との相性も抜群だ。ジャンルのクリシェを逆手に取ったジョークを含め、その語り口は実にインテリジェントである。しかも、カメラの動きから役者のポジションに至るまで、全編これ徹底的に計算されていることがひと目で分かる。実際、オバノン監督は撮影前の2週間に渡って入念なリハーサルを行い、役者の立ち位置や動作、セリフのスピードやタイミングなどを細かく決め、相談のない勝手なアドリブは許さなかったらしい。少々大袈裟で演劇的な群像劇も監督の指示通り。あえて「わざとらしさ」を狙ったという。根っからの完璧主義者である彼は、どうやら映画の総てを自分のコントロール下に置こうとしたようだ。

そして、その強権的な姿勢が現場でトラブルを招いてしまう。あまりにも注文が多いうえに要求レベルが高いため、オバノン監督はスタッフやキャストから総スカンを食らってしまったのだ。当時を振り返って口々に「現場は地獄だった」と言う関係者たち。予算も時間も無視したオバノン監督の要求に対応できなくなった特殊メイク担当のビル・マンズは途中降板することになり、その代役としてケニー・マイヤーズとクレイグ・ケントンが呼び出されたのだが、彼らもまたいきなり初日からオバノン監督に怒鳴り散らされて面食らったという。

また、演じる役柄と同様に大人しくて控えめなティナ役のビヴァリー・ランドルフも、もしかするとそれゆえターゲットにされたのかもしれないが、監督が人一倍厳しく接した相手のひとりだったらしい。タールマンと遭遇したティナが逃げようとしたところ、階段から落ちて怪我をするシーンでは、オバノン監督は演じるビヴァリーに階段の板が外れることを黙っていたという。いやあ、現在のハリウッドでそんなことしたら大問題になりますな。結局、何も知らないビヴァリーは、本当に階段から転落して足を捻挫してしまった。なかなか起き上がれずに苦悶の表情を浮かべているのは芝居じゃないのだ。

さらに、撮影開始の直前になってキャスティングされ、そのためリハーサルに参加できなかったベテラン俳優クルー・ギャラガーは、監督からの有無を言わせぬ一方的な要求に「俳優への敬意がない!」とブチ切れ、小道具のバットだか何かを振り回しながら監督を追いかけたこともあったという。それを見て、ビヴァリーら若手俳優たちは内心スカッとしたのだとか(笑)。生前のオバノン監督自身も当時の自分がサイテーだったことを素直に認めており、監督としての初仕事ゆえ多大なプレッシャーを抱えていたとはいえ、あんな態度でスタッフやキャストに接するべきではなかった、もっと自分の感情をコントロールすべきだった、みんなから嫌われたのは私の自業自得だと大いに反省していたようだ。

そんな本作で抜きん出て良い仕事をしたのは、上半身裸の老女ゾンビ=オバンバのデザイン・造形・操演を担当した特殊メイクマン、トニー・ガードナー。ダフト・パンクのロボット・ヘルメットなどのデザイナーとして、名前を聞いたことのある人も少なくないだろう。もともとリック・ベイカーのアシスタントで、撮影当時まだ19歳の若者だった彼にとって、本作は初めて名前がクレジットされた大仕事だった。実はモヒカン頭のパンク少年スクーズを演じるブライアン・ペックの友人だったガードナー。普段はナード系のペックをパンク少年らしくイメチェンさせるため、コワモテっぽく見えるような義歯をオーディション用に作ってあげたところ、これがオバノン監督の目に留まって特殊メイク班に起用されたのである。ちなみに、トビー・フーパーが本作を降りて『スペースバンパイア』を撮ったことは先述した通りだが、そういえば『スペースバンパイア』に出てくる精気を吸われてミイラ化した女性被害者とオバンバがどことなく似ているような…?

おっちょこちょいなダメオジサン、フランクの切ない名場面は脚本になかった?

そうそう、人間味あふれるベテラン俳優たちの顔ぶれも、本作の大きな強みだったように思う。中でもフランク役を演じるジェームズ・カレンはマジ最高ですな!ゾンビ化していくことに絶望したフランクが、自らの意思によって焼却炉で焼かれるシーンの切なさは筆舌に尽くしがたい。実はこのシーン、ジェームズ・カレン自身のアイディアだったという。もともとオバノンの書いた脚本では、フレディと同じくフランクも凶暴なゾンビとなってしまうはずだったのだが、それでは面白くないとカレン本人が出した代案をオバノンが採用したのだそうだ。そのカレンをフランク役に起用したのは、実はトビー・フーパー監督だったとのこと。いわば置き土産だったわけだ。前作『ポルターガイスト』にも登場し、幽霊騒動の元凶を作った強欲な不動産会社社長を演じていたカレンを、恐らくフーパー監督は贔屓にしていたのだろう。この翌年、フーパー監督は『スペースバンパイア』に続いて『スペースインベーダー』(’86)でも再びオバノンとタッグを組むのだが、そこではジェームズ・カレンもまた海兵隊の将軍役で大活躍することになる。

なお、ハリウッド業界で人望が厚く交友関係の広かったカレンは、本作の撮影中に親しい友人だった天下の名優ジェイソン・ロバーズをロケ現場へ招いているのだが、その際に撮影されたスナップ写真をプロデューサー陣はロビーカードなどの宣材として使っている。全く、ちゃっかりとしてますな(笑)。

医療品会社の社長バート役には、ドン・シーゲルの『殺人者たち』(’64)やピーター・ボグダノヴィッチの『ラスト・ショー』(’71)でもお馴染みの名優クルー・ギャラガー。もともとこの役は往年のB級西部劇スター、スコット・ブレイディに決まっていたものの病気で降板し、レスリー・ニールセンなど複数の俳優に断られた末にギャラガーが引き受けた。これが初めてのホラー映画出演だった彼は、その後『エルム街の悪夢2 フレディの復讐』(’85)や『ヒドゥン』(’87)など数々のホラー映画へ出ることになる。また、アーニー役のドン・カルファはボグダノヴィッチの『ニッケルオデオン』(’76)やスピルバーグの『1941』(’79)などに端役で出ていた人で、その強烈なマスクと芝居で印象を残す「名前は知らないけど顔は知っている俳優」のひとりだったが、本作以降はメジャーどころの役柄も増えていく。実際、この人が出てくると一挙一動から目が離せない。いやあ、実に芸達者!

一方の若手俳優に目を移すと、『13日の金曜日 PART6/ジェイソンは生きていた!』(’86)と『13日の金曜日 PART7/新しい恐怖』(’87)でトミー・ジャーヴィス(ジェイソンと対峙したトラウマからジェイソン化していく若者)を演じたトム・マシューズ、『新・13日の金曜日』(’85)の屋外トイレでジェイソンに殺される黒人の不良デーモンを演じたミゲル・A・ヌネス・ジュニア(スパイダー役)、同じく『新・13日の金曜日』で患者仲間を殺してしまう精神病患者ヴィックを演じたマーク・ヴェンチュリーニ(スーサイド役)と、『13金』シリーズ繋がりのキャストが目立つ。要するに、それくらい当時は大勢の無名若手俳優が『13金』シリーズに出ていたのである。

ちなみに、トム・マシューズが劇中で着用しているノースリーブシャツ。「DOMO ARIGATO」と日本語をあしらった旭日旗デザインが印象的なのだが、これは当時マシューズが広告モデルを務めていた衣料品メーカー、VISAGEのもの。なぜ「DOMO ARIGATO」なのかというと、やはりスティックスの全米トップ10ヒット「ミスター・ロボット」の影響力でしょうな。当時のアメリカではニンジャ映画が流行るなど日本ブームの真っ只中だったわけだし。で、マシューズはそのVISAGE関係者を『バタリアン』の試写会にも招いたそうなのだが、どうやら相手はホラー映画が大の苦手だったらしく機嫌を損ねてしまい、それっきり広告モデルに呼ばれなくなったという。なんたる藪蛇…。

とはいえ、やはり若手キャストの中で最も目立つのは、露出狂のパンク娘トラッシュを演じたスクリーム・クィーン、リニア・クイグリーであろう。彼女が夜の墓地で繰り広げる全裸ストリップは本作の名場面のひとつだ。もちろん、撮影では前貼りで局部を隠しているのだが、当初は何も付けない文字通りのスッポンポンだったらしい。しかし、たまたま現場を見学に訪れた製作者ポール・フォックスがビックリして、「ダメダメ!毛が丸出しじゃないか!」と注意。ところが、何を考えたのかオバノン監督はリニアにアンダーヘアを剃らせたという。いやいや、そうじゃないだろう(笑)。案の定、「違うってば!それもっとダメじゃん!」とフォックスに突っ込まれ、特殊メイク班に前貼りを作らせることに。その結果、リニアの股間はツルッツルで何もない「バービー人形状態」となったのである。ちなみに、パーティガールのケイシーを演じているジュエル・シェパードは、もともとオバノン監督が常連客だった会員制高級クラブのストリッパーで、当初は彼女にトラッシュ役がオファーされていたそうだが、映画では脱ぎたくないという理由から断ったらしい。

ジョージ・A・ロメロのゾンビ3部作最終編『死霊のえじき』(’85)が全米で封切られたのは’85年7月。当初は年末公開を目指していたという『バタリアン』だが、しかし本家の話題性に便乗せんとばかり8月に繰り上げ公開され、予算300万ドルに対して興行収入1400万ドル以上というスマッシュヒットを記録する。これまでに5本の『バタリアン』シリーズが制作されており、「ロミオとジュリエット」を下敷きにしたブライアン・ユズナ監督の3作目『バタリアン・リターンズ』(’93)は個人的に隠れた傑作だと思っているが、しかしそうは言ってもやはり、この1作目がベストであることに変わりはないだろう。結局、H・P・ラヴクラフト原作の監督第2弾『ヘルハザード・禁断の黙示録』(’91)が製作会社から勝手に編集されたうえ、アメリカ本国では劇場未公開のビデオスルーという憂き目に遭ってしまい(それでも数あるラヴクラフト映画の中では傑出した1本)、映画監督として必ずしも大成することの出来なかったオバノン。それでもなお、みんなが大好きな『バタリアン』を世に送り出してくれたことの功績は計り知れない。■

『バタリアン』© 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

『バタリアン』© 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.