物語の背景となるニカラグア革命とは?

惜しくも、劇場公開時は興行的に全くの不発だったものの、しかしその一方でロジャー・エバートやジョン・サイモンなど名だたる映画評論家から高く評価され、映画ファンの間でも今なおカルト的な人気を誇っている政治スリラー映画の隠れた名作である。

1981年1月20日、アメリカでは元ハリウッド俳優ロナルド・レーガンが第40代アメリカ合衆国大統領に就任する。ご存知の通り、当時は東西冷戦の真っ只中。’60年代末から続いていたデタント(米ソの緊張緩和)は’79年のソ連によるアフガニスタン侵攻で崩壊し、人権問題を重視した先代・カーター大統領の穏健な外交政策はおのずと「弱腰外交」と批判される。そうした中で誕生したレーガン政権は、一転してタカ派的な強気の外交政策を展開。ソ連を「悪の帝国」と呼んで激しく非難し、反共の理念を旗印にして中南米や中近東などの不安定な政情にも介入していく。折しも’80年代のハリウッドでは、アカデミー賞を賑わせた『レッズ』(’81)や『ミッシング』(’82)などを筆頭に、世界各地の革命や紛争を題材にした政治スリラー映画が静かなブームを呼んでいたが、その背景にはこうした東西冷戦の激化が影響していたと考えてもおかしくはないだろう。

中でも当時流行ったのが、様々な情報が錯綜する革命や紛争、圧政の渦中にあって、真実を追求するために命がけで奔走するジャーナリストを描いた映画群だ。恐らくそのきっかけとなったのは、メル・ギブソンがスカルノ政権末期のインドネシアに派遣されたテレビ特派員を演じる『危険な年』(’82)。オーストラリア映画だがアメリカでも大ヒットを記録し、男性カメラマン役を演じたリンダ・ハントがアカデミー助演女優賞を獲得した同作の成功を皮切りに、カンボジア内戦を舞台にした『キリング・フィールド』(’84)やエルサルバドル内戦を題材にした『サルバドル/遥かなる日々』(’86)、アパルトヘイト政策の弾圧に立ち向かった南アフリカの黒人活動家と新聞記者の戦いを描く『遠い夜明け』(’87)など、ジャーナリズムの使命とその重要性を改めて知らしめるような政治スリラー映画の力作が次々と公開される。『エア★アメリカ』(’90)や『007/トゥモロー・ネバー・ダイ』(’97)でお馴染み、ロジャー・スポティスウッド監督の出世作となった『アンダー・ファイア』(’83)もそのひとつだ。

本作の題材はニカラグア革命。さすがに筆者も国際紛争や中南米史の専門家ではないため、ここでは一般常識的な基礎知識をサクッと振り返ってみたい。自国の覇権を拡大・維持するため、20世紀初頭から中南米諸国の政治に介入してきたアメリカ合衆国。ニカラグアもそのひとつで、1927年に親米的な保守党政権に対し自由党が内戦を仕掛けると、米国は海兵隊を送り込んで鎮圧しようとする。結局、世界大恐慌の影響で米海兵隊は撤退するも、’34年に自由党軍のサンディーノ将軍はアメリカに支援された国家警備隊に暗殺され、その首謀者であるアナスタシオ・ソモサ・ガルシアは’37年に大統領へ就任。以降、ソモサ親子3名は43年間に渡って国家権力を私物化し、「ソモサ王朝」と呼ばれる独裁的な強権政治を敷いたのである。

‘72年にニカラグアで起きたマナグア大地震。世界中から多くの支援金や支援物資が集まったものの、その大半をソモサ一家が着服して身内企業などに分配。さらに、’78年には反体制派新聞の社長が政府によって暗殺され、いよいよソモサ王朝に対する国民の怒りが頂点へと達する。’79年にはサンディーノ将軍の遺志を継ぐ左翼革命組織・サンディニスタ民族解放戦線が武装蜂起。現地での取材を試みた米テレビ局ABCのレポーター、ビル・スチュワートが国家警備隊に射殺され、その様子をたまたま撮影したニュース映像が世界中で報道されるに至り、それまで「親米」を理由にソモサ政権を支援してきた米政府も看過できなくなる。かくして、アメリカから見放されたアナスタシオ・ソモサ・デバイレ(ガルシアの次男)大統領は失脚。マイアミを経て各地を転々とした挙句、’80年に亡命先のパラグアイで暗殺された。

以上が、本作の背景となる史実のあらまし。基本的には登場人物もストーリーもフィクションだが、しかしビル・スチュワート事件を下敷きにした出来事が物語の重要なカギとなり、劇中ではソモサ大統領まで登場してドラマに絡んでくる。やはり本作を鑑賞するにあたって、ある程度の予備知識は必要であろう。

ジャーナリストはどこまで中立であるべきなのか

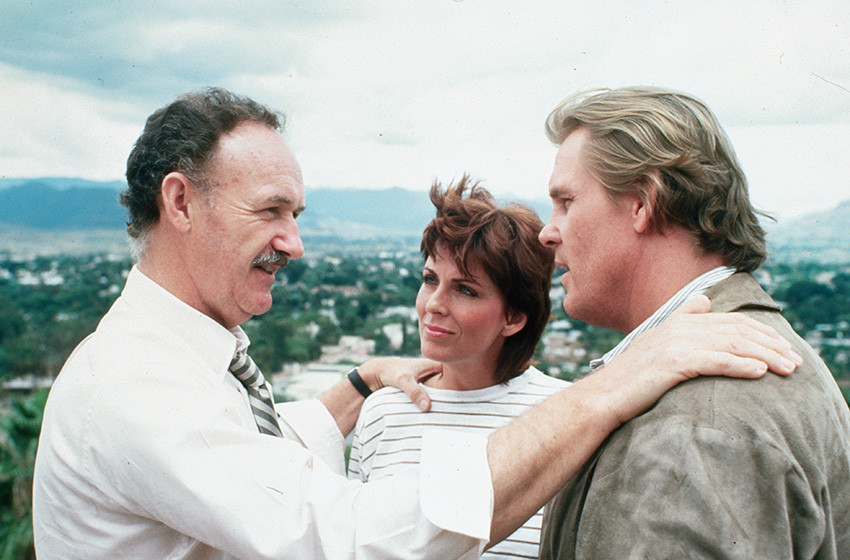

時は1979年。物語の始まりは、軍事政権と反政府軍の内戦が収束に向かいつつあるアフリカのチャド共和国。命知らずのタフな報道カメラマンのラッセル・プライス(ニック・ノルティ)は、旧知の傭兵オーツ(エド・ハリス)と戦場で偶然再会する。政府軍に雇われたはずなのに、間違えて反政府軍と行動を共にしているオーツ。そのいい加減さに、2人は思わず笑い転げる。この戦場はマジでクソだ!全く金にならん!今どき稼ぐならニカラグアだな!そう愚痴をこぼすオーツと別れてホテルへ戻ったラッセルは、敬愛する先輩であり親友でもある記者アレックス・グレイザー(ジーン・ハックマン)の送別パーティに参加する。野心家のアレックスは、念願だったニュース番組のアンカーマンに抜擢され、晴れてニューヨークへ戻ることになったのだ。しかし、恋人のラジオ報道記者クレア・ストライダー(ジョアナ・キャシディ)はアレックスに同行することを拒否。ジャーナリストとしての使命感に燃える彼女は、現場から足を洗う気などさらさらなかったのだ。次の行き先は革命の動乱に揺れるニカラグア。意地を張ったアレックスは、自分もニカラグアに付いていくと言い出す。

それから暫くの後、中米ニカラグアには世界中から報道関係者が集まり、その中にはラッセルやアレックス、クレアの姿もあった。政府関係者やマスコミ関係者が行きつけのナイトクラブでディナーを楽しむ3人。ソモサ政権のスパイと噂のフランス人ビジネスマン、マルセル・ジャジー(ジャン=ルイ・トラティニャン)の姿もあった。すると、革命軍によってナイトクラブが爆撃を受け、ラッセルはその惨状をカメラに収める。ところがその直後、彼は理由もなく国家警備隊に逮捕され、翌朝には釈放されたもののカメラを壊されてしまった。マルセルが嫌がらせで仕組んだものと睨むラッセル。自分がソモサ大統領直属のスパイだと認めるマルセル。ラッセルとクレアを自宅へ招いた彼は、革命軍のリーダー、ラファエルが地方都市レオンにいるとの極秘情報を伝える。これまで一度も写真に撮られたことがなく、その存在自体が半ば伝説化したラファエルは、ラッセルがニカラグア入りしてからずっと追いかけていた人物だ。ラファエルを写真に収めることが出来れば特ダネである。半信半疑ながらも、ラッセルとクレアは一路レオンへと向かう。

まるで戦場のようなレオンの町。ラッセルとクレアは革命軍の若者たちと親しくなり、市街戦の様子を間近から取材することに成功する。ふと気づくと、政府側の兵士の中に傭兵オーツの姿が。ジャーナリストとして「中立の立場」が信条のラッセルは、死体の山に隠れたオーツの存在を革命軍に黙っていたが、そのせいで革命軍の気さくな指揮官ペドロがオーツに射殺されてしまう。果たして、自分の判断は正しかったのか。深い罪の意識を覚えるラッセル。そんな彼を慰めるクレア。志を同じくする仲間として共鳴し、やがて男女関係の一線を超えてしまうラッセルとクレア。彼らの変化になんとなく気付いていたアレックスだが、しかしキャリアを優先してニューヨークへ戻ってしまう。そんな折、ラファエルの暗殺に成功したことをソモサ大統領(ルネ・エンリケス)が記者会見で発表。当然ながら革命軍側はこれを否定し、その証拠としてラファエル本人が取材に応じるとラッセルに申し出る。指定された場所へ向かうラッセルとクレア。そこで彼らは、ジャーナリストとしての職業倫理に関わる重大な決断を迫られる…。

基本的なプロットは、戦時下を舞台にした大人のラブストーリー。戦争の動乱に揺れるエキゾチックな異国の地を舞台に、強い信念を持つ勇敢な2人の男性が同じようにタフな1人の女性を愛し、そんな彼らの三角関係に周辺の政治的な思惑が絡んでいく。まるで『カサブランカ』(’42)のごとし。そういえば、チャールズ・ブロンソン主演の『太陽のエトランゼ』(’79)やショーン・コネリー主演の『さらばキューバ』(’79)も似たような話だったと思うが、本作がそうした『カサブランカ』症候群的なハリウッド映画と一線を画すのは、あくまでもラブストーリーがメインテーマを浮き彫りにするための道具のひとつに過ぎない点であろう。

本作が真に描かんとするのは報道記者の在り方だ。ジャーナリストは「中立の立場」が基本だとして、権力側にも抵抗勢力側にも肩入れすることなく、世界各地の紛争地帯を取材してきた報道カメラマンのラッセル。しかしニカラグアでは少々勝手が違ってくる。国民を弾圧して反対派を迫害するソモサ政権下のニカラグア。革命軍と実際に行動を共にしたラッセルは、彼らが独裁者へ対する憤怒の念に駆られた平凡な若者たちに過ぎず、その背後には人権を蹂躙された大勢の市民たちの支持があることを知識ではなく肌で実感し、やがて「中立の立場」というジャーナリストの職業倫理が、むしろ独裁者の悪事に加担することになっているのでは?との疑問を抱くようになるのだ。

そもそも、本作には「仕事だから」と割り切って悪へ加担するプロたちが大勢出てくる。金払いの良い相手なら誰のもとでも働く傭兵オーツに、ソモサ政権のスパイ活動を一手に担うフランス人実業家マルセル、ソモサ政権の対外的なイメージ向上に奔走するアメリカ人の広報官キトル(リチャード・メイジャー)などなど。そのキトルは「ソモサ大統領にだって言い分はある」と独裁者を擁護し、マルセルも「誰が正しいのか分かるのは20年後だ」と嘯く。まるで正義の概念など立場によって変わるとでも言わんばかりに。しかし、果たして本当にそうなのだろうか?世の中には普遍的な正義というものが確かに存在し、それを我々は「良心」と呼ぶのではないか。そして、それこそ野心家の親友アレックスには不似合いな現場主義の女性記者クレアと似た者同士のラッセルが結ばれたように、職業倫理などという建前に縛られることなく、己の「心の声」に従って行動することも、時として報道記者にとって必要なのではないかと問いかける。

映画のリアリズムを支えたキャスト陣の存在

さらに、本作では撮影監督ジョン・オルコットのカメラがドキュメンタリーさながらのリアリズムを醸し出す。オルコットといえば、『2001年宇宙の旅』(’68)から『シャイニング』(’80)までのスタンリー・キューブリック作品を手掛け、『バリー・リンドン』(’75)でオスカーに輝いた伝説的な名カメラマン。本作でも『バリー・リンドン』さながらの自然光を活かした撮影に徹しており、実際にスポティスウッド監督はジッロ・ポンテコルヴォやコスタ=ガヴラスの影響を受けたそうだが、それこそヨーロッパの左翼系インテリ映像作家による社会派映画のような風情すら漂わせている。実に骨太な作品だと言えよう。

もちろん、役者の顔ぶれも素晴らしい。ベトナム戦争の従軍記者を演じた『ドッグ・ソルジャー』(’78)を見て、ラッセル役には彼しかいない!と初めからニック・ノルティ一択だったというスポティスウッド監督だが、しかし当時のノルティは超の付く売れっ子。そのうえマイペースな人だったそうで、自宅に山ほど届く出演オファーの脚本も土日しか目を通さないため、大半が読まれることなく埋もれていたらしい。そこで、スポティスウッド監督は本作の脚本を50部もコピーし、ノルティの親友ビル・クロスに頼んで彼の自宅に置いてもらったという。当時は家じゅうのあちこちに未読脚本の山があったそうで、そのどこに手を出しても本作の脚本が最初に来るよう配置したのだそうだ(笑)。おかげで、週明けにはノルティから出演を熱望する連絡があり、アレックス役のジーン・ハックマンもオファーを快諾したという。

しかし、本作におけるキャスティングの要は、やはりクレア役のジョアナ・キャシディであろう。『ブレードランナー』(’82)のレプリカント役で脚光を浴びたばかりのキャシディだが、実は当時すでに38歳。そもそも女優デビューした時点で27歳、2人の子供を持つ母親だった彼女は、その人生経験や下積みのおかげもあるのだろう、クレア役に説得力を持たせるに十分な逞しさと生活感を兼ね備えていた。いわゆるハリウッド的な若い美人女優が演じていたら、決してこうはならなかったはずだ。筋金入りのタフガイ、ノルティとの相性も抜群。というか、ノルティと互角に渡り合えるほどタフな女優は、彼女かチューズデイ・ウェルドしか考えられない。

さらに、コスタ=ガヴラスの『Z』(’69)でカンヌ国際映画祭の男優賞に輝いたフランスの名優ジャン=ルイ・トラティニャンが、本作でハリウッド映画デビューを飾っているのも要注目。ニック・ノルティはトラティニャンが何者なのか知らなかったらしく、あまりの演技の巧さに現場でビックリして、「ジーン・ハックマンを相手にするだけでも大変なのに、あんな凄い奴まで連れてきやがって!」と監督に文句を言ったそうだ。なお、トラティニャンのハリウッド映画出演は、結果的にこれが最初で最後となった。

なお、映画でも描かれるようにソモサ大統領の国外逃亡によって独裁政権は崩壊し、富の再分配や貧困の解消を掲げる革命政府が樹立したニカラグア。アメリカのカーター政権もその存在を容認したわけだが、しかしレーガン大統領になって状況は一変。アメリカに好都合な傀儡政権の樹立を目指したレーガン政権は、ニカラグアの革命政府を倒すためにCIAや統一教会を使って親米反革命勢力「コントラ」を支援。ニカラグアの内戦は再び泥沼化していくことになる。■

『アンダー・ファイア』© 1983 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

『アンダー・ファイア』© 1983 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.