30代中盤に迫った、デヴィッド・リンチは、次のステップを模索していた。

彼が1人で、製作・監督・脚本・編集・美術・特殊効果を務め、20代後半から5年掛かりで完成させた初めての長編映画は、『イレイザーヘッド』(1977)。見るもおぞましい奇形の嬰児が登場する、シュールで理解不能な内容のため、悪評が先行したが、やがて独立系映画館の深夜上映で熱狂的な支持を集めるようになる。いわゆる“カルト映画”の代名詞的な作品となったが、リンチはその次の段階へは、なかなか歩を進められなかった。

作品の評判を聞いて、コンタクトを取ってきたメジャー映画スタジオもあった。しかし、やりたい企画について尋ねられたリンチが、「基本的に三本足で赤毛の男と電気の話だ」などと答えると、その後2度と電話は掛かってこなかったという。

この不思議な企画が進むようにと、色々と力添えしてくれる男が現れた。その名は、スチュアート・コーンフェルド。ロスでの深夜上映で『イレイザーヘッド』を観て、「…100%、ぶっ飛ばされた…」のだという。

しかし、リンチが発案したその企画は、どうにもうまく進まなかった。そこでリンチは、コーンフェルドに頼む。「…何か僕が監督できるような脚本を知っていたら、力になってくれないか?」

コーンフェルドは、4本の企画を持参した。その1本目のタイトルだけを聞くと、リンチの頭の中で何かが弾けた。そしてコーンフェルドに、「それだ!」と叫んだ。

それは19世紀後半、産業革命の時代のイギリスに実在した、異形の青年の哀しい物語。そうした内容をまったく知らないままに、リンチが惹かれたそのタイトルは、『エレファント・マン』だった。

*****

「妊娠中の女性が、象の行進に巻き込まれ、恐怖を味わったため、お腹の子どもに畸形が生じ、世にも恐ろしい“象男”が生まれた」

こんな口上の見世物小屋を訪れた、ロンドン病院の外科医トリーヴス(演:アンソニー・ホプキンス)。彼が目の当たりにした“象男=エレファント・マン”は、肥大した頭蓋骨が額から突き出て、体の至るところに腫瘍があり、歪んだ唇からは明瞭な発音はされず、歩行も杖が無ければ困難という状態だった。

トリーヴスは、“象男”ジョン・メリック(演:ジョン・ハート)を、彼を虐待していた見世物小屋の主人から引き離す。そして医学的な興味と野心から、病院の一室に収容して、様子を見ることにした。

メリックは知能に遅れがあり、まともに会話もできないと思われたが、実際は聖書を暗唱し、本や芸術を愛する美しい心の持ち主だった。知的な障害など、なかったのだ。

ロンドン病院の院長(演:ジョン・ギールグッド)が、メリックについて新聞に寄稿したことから、著名な舞台俳優のケンドール夫人(演:アン・バンクロフト)が、見舞いに訪れた。それを機に上流階級の間で、メリックに会いに来るのが、ブームになる。

それに対して、メリックとの間に友情が生まれたトリーヴスは、自分も見世物小屋の主人と変わらないのではと思い悩む。

メリック本人は、そんな暮らしを楽しんでいた。しかしある時、病院の夜警の手引きで、彼を“見物”に来た外部からの闖入者たちに蹂躙されて、心身共に深く傷つく。

そんな彼を、更に残酷な悲劇が襲うのだった…。

*****

ジョン・メリック(1862年生まれ。実際の名前はジョゼフ・メリックだが、本稿では映画に合わせてジョン・メリックとする)の症状は、現在では特定の遺伝的疾患群=プロテウス症候群だったと見られる。

彼を診察し、交流を続けたトリーヴス医師は、後に回顧録をまとめている。それをベースに、まずは1977年、舞台版の『エレファント・マン』が制作された。

この舞台はロンドンでの初演後、ブロードウェイにも進出し、トニー賞を受賞するなど高評価を得た。こちらは幕開けに、実際のメリックの写真を提示。メリック役の俳優は、特殊メイクなどはせずに、生身で彼を演じる。

観客の想像に委ねる形でのこの演出の下で、ブルース・デイヴィソン、デヴィッド・ボウイ、マーク・ハミルなどがメリック役に挑んだ。日本で上演された際は、市村正親、藤原竜也などが、主役を務めている。

トリーヴスの著書を元にしているのは同じだが、舞台版とはまったく無関係に、映画化を目論む者たちが現れた。クリストファー・デヴォア、エリック・バーグレンという2人の脚本家である。そして彼らが書いたシナリオを、プロデューサーのジョナサン・サンガーが買い取る。

スチュアート・コーンフェルドは、サンガーがこの作品の監督を探しているのを知って、リンチを紹介。リンチは脚本家2人とサンガー、コーンフェルドと共に、製作してくれる映画会社を探すことにした。しかし彼らが回った6つのスタジオの答は、すべて「No!」。相手にされず、お先真っ暗な状態となった。

そんな時、コーンフェルドが渡していたシナリオを、『奇跡の人』(62)『卒業』(67)などで知られる大物女優のアン・バンクロフトが読んで、いたく気に入ってくれた。実はコーンフェルドは、アンの夫であるメル・ブルックスの下で働いていたのである。

メルは『プロデューサーズ』(1968) 『ヤング・フランケンシュタイン』(74)『メル・ブルックス/新サイコ』(77)等々の大ヒットコメディ映画の監督として知られる、いわばハリウッドの大物。ちょうどその頃、新しく興した「ブルックス・フィルムズ」でのプロデュース作を探していた。そしてアンから回された『エレファント・マン』のシナリオを読んで、彼も気に入ったため、その映画化を決断したのである。

メルはコーンフェルドに、このシナリオを描いた2人の脚本家と、プロデューサーのサンガーの採用を伝えた。すぐには決まらなかったのが、監督だった。メルは、『ミッドナイト・エクスプレス』(78)が評判となった、アラン・パーカーを据えたいと考えていたのだ。

しかしコーンフェルドが、「デヴィッド・リンチじゃなきゃだめなんだ」と、繰り返し強硬に主張。メルは未見だった、『イレイザーヘッド』を観てから、判断することにした。

運命の日、『イレイザーヘッド』をメルが鑑賞している劇場の外で、リンチは生きた心地がしないまま、上映が終わるのを待ち受けた。ドアがさっと開くと、メルが足早にリンチの方に向かってきて、そのまま抱きしめてこう言った。「君は狂ってるぞ。大いに気に入った!」

こうして『エレファント・マン』の監督に、リンチが正式に決まったのだった。

決定の瞬間の言でもわかる通り、メル・ブルックスは、リンチの特性を見抜いており、後に彼のことをこんな風に評している。「火星から来たジェームズ・スチュアート」と。折り目正しい外見のリンチが、実は他に類を見ないような“変態”であることを表す、ブルックスの至言である。

そして『エレファント・マン』は、メルの指揮の下、パラマウント映画として製作されることとなった。シナリオは、脚本家2人とリンチで再構成し、新しいシーンを多く書き加えた。そこにメルからの指摘も反映して、決定稿となった。

キャストは、アンソニー・ホプキンス、ジョン・ハート、そして“サー”の称号を持つジョン・ギールグッド、“デーム”と冠せられるウェンディ・ヒラーなど、イギリスを代表する大物俳優たちが揃った。

リンチは撮影中、朝起きては「さぁて、今日は、ジョン・ギールグッド卿を監督する日だぞ」などと自分に言い聞かせ、気後れしないようにしてから、撮影現場に出掛けたという。撮影終了後には、ギールグッドからリンチに手紙が届いた。そこには「貴殿は、私に、演技に関する指示を、一度もなさいませんでした」と書いてあり、リンチはその謙虚な書き方に、とても感動したという。

製作期間を通じて、メル・ブルックスはリンチに対し、ほとんど口を出さなかった。例外的に意見したのは、ジョン・メリックの顔と身体を観客に見せるタイミング。最初の編集では、トリーヴスが見世物小屋で彼を見た時から、メリックの姿をかなりはっきりと見せていた。

それをメルのサジェスチョンによって、暫しの間隠す方向にシフトした。この再編集で、観客の「彼を見たい」という気持ちが、どんどん高められることとなった。

リンチは、ジョン・ハートを“象男”に変身させる特殊メイクを、自分で担当するつもりで、撮影前に準備を進めた。ところが彼が作った“スーツ”は、素材に柔軟性がなく、ハートの顔や身体と“融合”させることができなかったのである。

この大失態は、メルやサンガーが手を尽くして、専門のスタッフを呼び寄せることで、事なきを得た。とはいえリンチは、クビを覚悟した。

しかしメルは、リンチを叱責しなかった。彼が言ったのは、「二度とこういうことに手を出しちゃだめだ。君は監督の仕事だけでも十分大変なんだから」だけだったという。

メルは自分の名をプロデューサーとしてクレジットすると、観客からコメディだと勘違いされることを危惧して、敢えて名前を外した。それなのに、誰よりも頼もしいプロデューサーとして、製作会社や出資者からの圧力や口出しを、監督に届く前に、ほぼねじ伏せた。

最終的にパラマウントに作品を見せた際も、「出だしの象と、ラストの母親はカットすべき」との意見には、断固無視を決め込んだ。実際に公開後も、象の行進にメリックの母親らしい女性が蹂躙される、冒頭のイメージと、昇天するメリックの視覚らしい、ラストの母親のアップは、「不要では?」という声が、評論家や観客からも相次いだ。

しかしそれから40数年経ってみると、これらのシーンは、絶対的に必要だ。なぜなら、後年のリンチ作品と比べると、至極真っ当に作られている『エレファント・マン』の中で、これらほど、“リンチらしさ”が横溢しているシーンはないからだ。

リンチを監督させることにこだわったスチュアート・コーンフェルドと、リンチの本質を見極めて、それを受け入れたメル・ブルックス。この2人は後年似たような経緯で、デヴィッド・クローネンバーグに『ザ・フライ』(86)を撮らせている。2大カルト監督にメジャーへの道を切り開いた功績は、至極大きい。

『エレファント・マン』は、1980年度のアカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞など8部門にノミネート。しかしこの年は、ロバート・レッドフォード初監督の『普通の人々』や、マーティン・スコセッシ×ロバート・デ・ニーロのコンビ作『レイジング・ブル』など強力なライバルがあったため、オスカー像を1本たりとも勝ち取ることはできなかった。

それに対してメル・ブルックスは、こう言い放ったという。「今から10年経てば『普通の人々』は雑学クイズの解答だが、『エレファント・マン』は相変わらずみんなが見ているさ」

さて日本では本作『エレファント・マン』は、「東宝東和マジック」などと言われる、ゼロから100を生み出す、配給会社のプロモーションの大成功例としても、名高い。

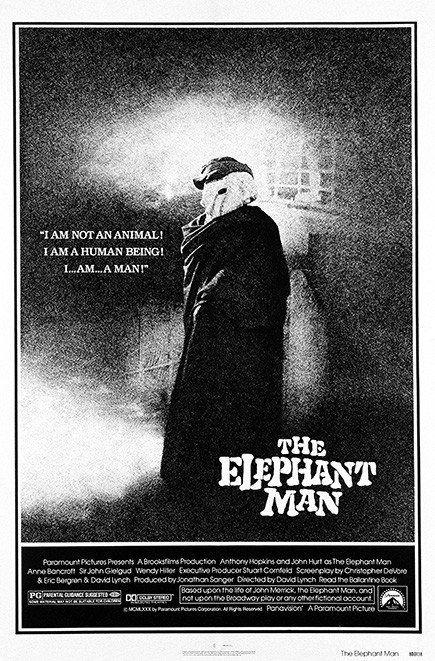

メインの惹句は、~「真実」は―語りつくせないドラマを生んだ~。こうして“感動大作”であることをグッと押し出すと同時に、ジョン・メリックの顔や身体のヴィジュアルを、とにかく隠した。公開前のプロモーションでは徹底して、彼が一つ目のマスクを被った姿しか見せなかったのだ。

“エレファント・マン”が、一体どんな顔をしているのか?観客の関心を、とことん煽る、まさに“見世物小屋”のような仕掛け。これが功を奏して、本作は配給収入23億円超と、この年の日本での、№1ヒットとなった。

ある意味本作に、これほど相応しいプロモーションは、なかったかも知れない。今はもう考えられない、遠い遠い昔…の話である。■

『エレファント・マン』© 1980 Brooksfilms Ltd

『エレファント・マン』© 1980 Brooksfilms Ltd