古代エジプトを舞台に、大々的なエジプトロケを敢行した製作・監督作『ピラミッド』(1955)が失敗に終わった後、ハワード・ホークスは、ヨーロッパへと逃れた。そして映画ビジネスに対する情熱を取り戻すまで、4年近くの歳月を要した。

それまでの彼のキャリアでは最も長かったブランクを経て、帰国してハリウッドへと戻ったホークスは、「自分が最もよく知っているものをやってやろう…」と考えた。それは、既に落ち目のジャンルのように思われていた、“西部劇”。

彼は思った。以前に観て、「あまりにも不愉快」と感じた作品の裏返しをやってみようと。その作品とは、『真昼の決闘』(52)。

ゲイリー・クーパー演じる保安官が、自分が刑務所送りにした無法者の一味の報復に脅え、町の人々の協力を得ようとするも、ソッポを向かれてしまう…。“赤狩り”の時代、体制による思想弾圧を黙認するアメリカ人を、寓意的に表した作品とも言われる。いわゆる“リアリズム西部劇”として、傑作の誉れ高い作品である。

しかしホークスに掛かれば、一刀両断。「本物の保安官とは、町を走り回って人々に助けを乞う者ではない」。プロは素人に助けを求めたりしないし、素人にヘタに出しゃばられては、かえって足手まといになるというのだ。

また別に、『決断の3時10分』(57)という作品も、ホークスの癇に触っていた。この作品では、捕らえられている悪人のボスが主人公に対し、「手下たちがやって来るまで待っていろよ」と凄んで、冷や汗を掻かせる。これもホークスからしてみれば、「ナンセンスもはなはだしい」。主人公がこう言い返せば、良い。「手下どもが追いついてこないことを祈った方がいいぞ。何故なら、そうなったら死ぬのはお前さんが真っ先だからな」

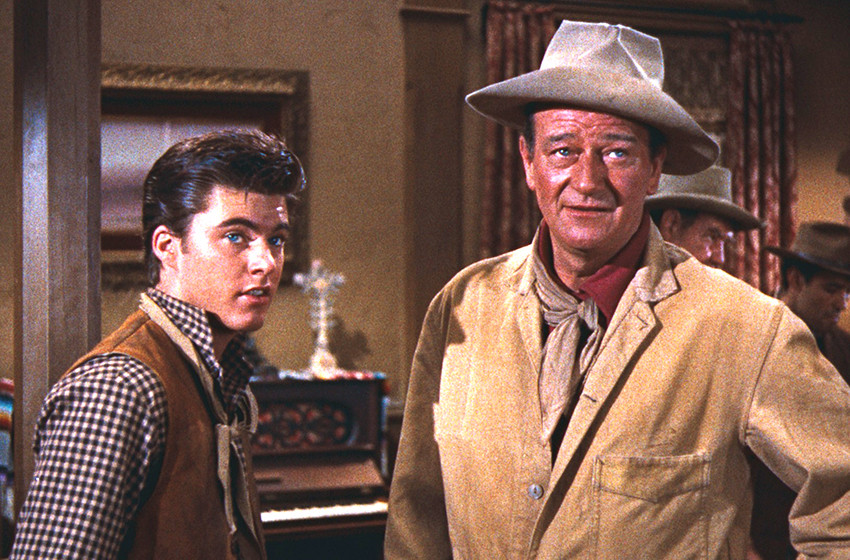

ホークスが新作の主演に想定したのは、ジョン・ウェイン。“デューク(公爵)”の愛称で、長くハリウッドTOPスターの座に君臨した彼は、特に“西部劇”というジャンルで、数多の名作・ヒット作の主演を務め、絶大なる人気を誇っていた。

そしてホークス&ウェインは、かつて『赤い河』(48)で組み、赫々たる戦果を挙げたコンビである。お誂え向きに、ウェインもホークスと同様、『真昼の決闘』に嫌悪感を抱いていた。

その頃のウェインは、ちょっとしたスランプ状態。西部劇には『捜索者』(56)以来出演しておらず、近作の数本は、ウェイン主演作としては、ヒットとは言えない興行成績に終わっていた。

こうして監督ハワード・ホークス、主演ジョン・ウェイン11年振りの組合せとなる、本作『リオ・ブラボー』(59)の企画がスタートした。

*****

テキサスの街リオ・ブラボーで、保安官のジョン・T・チャンス(演:ジョン・ウェイン)は、殺人犯のジョーを逮捕した。

しかしジョーの兄で大牧場主の有力者ネイサン(演:ジョン・ラッセル)が、弟の引き渡しを求めて、街を封鎖。殺し屋を差し向ける。チャンスの仲間は、アルコール依存に苦しむデュード(演:ディーン・マーティン)と足が不自由な老人スタンピー(演:ウォルター・ブレナン)の2人だけ。

友人のパット(演:ワード・ボンド)が加勢を申し出るが、チャンスは断わる。しかしパットは、ネイサンの一味に殺害されてしまう。

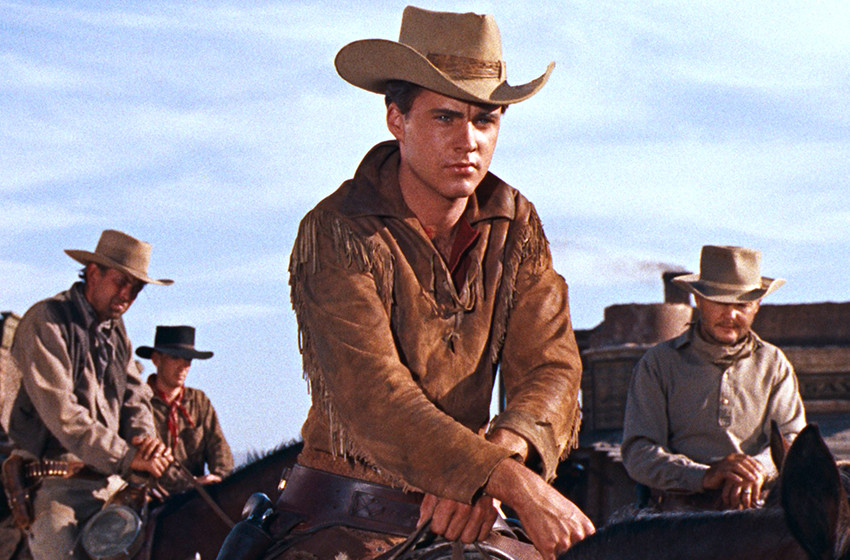

ネイサンの放つ刺客に、幾度もピンチを迎えながら、パットの護衛を務めていた早撃ちの若者コロラド(演:リッキー・ネルソン)や、流れ者の美女(演:アンジー・ディキンソン)の協力も得て、切り抜けていくチャンスたち。

そんな中でデュードを人質に取ったネイサンが、牢に居るジョーとの交換を申し入れてきた。ネイサン一味が立て籠もる納屋に向かう、チャンスとコロラド、そしてスタンピー。

いよいよ、最終決戦の時がやって来た…。

*****

脚本はホークスお気に入りの2人、ジェールズ・ファースマンとリー・ブラケットに依頼した。基本的には、ホークスとファースマンが喋ったシーンを、ブラケットが書き留めて、形を整える。必要とあらば更に整え直して、つなぎ合わせを行い、その間にブラケット自身のアイディアを少々付け足していく。このやり方で、何度も改稿。脚本が、完成に至った。

しかしながら、これで終わりというわけではない。クランクイン前から撮影中まで、細かい変更が随時行われていった。

ジョン・ウェイン以外のキャスティングで、ホークスがデュード役に、最初に考えたのは、『赤い河』に出演していた、モンゴメリー・クリフト。しかし、最初は候補のリストに入ってなかった、歌手でコメディアンのディーン・マーティンが浮上した。

マーティンはジェリー・ルイスとの「底抜けコンビ」で人気を博したが、56年にコンビを解消。フランク・シナトラ率いる、“ラットパック(シナトラ一家)”入りした頃だった。ホークスはマーティンに会ってみて、その人柄が気に入り、彼の起用を決めた。

早撃ちの拳銃使いコロラド役には、当初年輩の俳優を当てることが考えられていた。しかしホークスに、妙案が浮かんだ。

彼が白羽の矢を立てたのは、18歳のリッキー・ネルソン。子どもの頃から、父オジー、母ハリエット、兄デヴィッドとホームコメディ「陽気なネルソン」に出演していたリッキーは、16歳で歌手デビューし、アイドル歌手として、絶大な人気を誇っていた。

当時は、エルヴィス・プレスリーが絶大なる興行力を持っており、その主演映画に観客が殺到していた。ホークスはネルソンも、似たような力を持っているに違いないと考えたのである。

実際に本作の撮影中は、数百人ものファンが、リッキーが滞在するホテルへと押しかけた。リッキーは4度もホテルを変えた挙げ句、人里離れた牧場へと避難するハメとなった。

スタンピー役は、『赤い河』などにも出演し、まるで当て書きのようなウォルター・ブレナン。当時はTVシリーズ「マッコイじいさん」で、お茶の間の人気者にもなっていた。

リッキーやブレナンがそうであるように、本作には、TVの出演俳優が多々起用されている。パット役のワード・ボンド、敵の親玉ネイサン役のジョン・ラッセル、チャンスをサポートするメキシコ人のホテル経営者役のペドロ・ゴンザレス=ゴンザレス等々。TV時代が到来している折りに、観客の間口を広げる、機を見るに敏な、ホークス流キャスティングと言えるだろう。

因みに本作は、“大男”映画でもある。ウェインとラッセルが、193㌢。監督のホークスとワード・ボンドが、190㌢。ウェインと並ぶと小さく見えるが、リッキー・ネルソンが185㌢、ディーン・マーティンも183㌢あった。

ウェイン演じる保安官とのロマンスが展開する、流れ者の美女役には、新進女優だった、アンジー・ディキンソン。これまでに自作に出演した中でも、アンジーが最高にセクシーと見て取ったホークスは、彼女が身に付ける衣裳を、細部の細部まで自ら目を通した。そして、当時の女性が着ていた型通りのものにしないことを望んで、ソフトですべすべした「女っぽい衣裳」をリクエストした。

当時はスタッフでも、女性は衣裳係とヘアの係ぐらいしか居なかった。ロケ地入りしたディキンソンは、男たちから「仲間入り」の洗礼を受けた。それは、彼らに招かれた夕食の場で出された、“牛の睾丸料理”。彼女はペロリと平らげて、無事に「仲間入り」を果した。

アリゾナ州ツーソン谷でのロケ撮影は、厳しい炎暑との戦いだった。厩のまぐさが発火しないように、4時間おきに耐火液を振りかけ、撮影中以外は、馬に大きなフードを被せて、強烈な日差しから守った。砂嵐で咳き込む馬には、人間用の咳止めを飲ませたという。

夜間撮影では、イナゴの大群が照明へと押し寄せた。仕方ないので、別に強烈なライトを焚き、そちらにおびき寄せて、撮影を進めた。

クライマックスの対決シーンで、炸裂するダイナマイト。その爆発をより派手に演出するために、美術監督は色紙を大量に、爆破される納屋の中に仕込んだ。その結果、空に舞う色紙は、「まるで爆竹のでかいやつ」のようになってしまい、その場に居合わせた一同が大笑いで、NG。再撮で、納屋を丸々イチから建て直すハメになったという。

ウェインやブレナンなどから、しっくりしないからセリフを変えて欲しいというリクエストがあると、ホークスは、その願いを受け入れた。またリハーサルの時などに、俳優が偶然思いついたことも、どんどん採用していった。

アルコール依存症のデュードを演じるディーン・マーティンが紙巻タバコを作る際に、「もし俺の指のふるえがとまらないとしたら、どうやってタバコを巻いたらいいんだ?」とジョン・ウェインに尋ねた。彼は答えた。「俺が代わりに巻いてやるさ」。

これがデュードがうまくタバコを巻けないでイライラしていると、保安官が黙ってタバコを差し出すというシーンとなった。このような形で2人のキャラクター間の友情が、巧みに表現されたのである。

音楽も、うまくハマった。ディーン・マーティンとリッキー・ネルソンが、『赤い河』の挿入歌だった、「ライフルと愛馬」をデュエットする。殺し屋たちの魔の手が迫っている中で、随分と悠長なシーンではあるが、「…ふたりのすばらしい歌手がいて、うたわせないという手はない」という、ホークスの考えによる。

悪党のネイサンが保安官たちを脅かすために、酒場の楽団にリクエストする「皆殺しの歌」は、1836年3月にメキシコ軍が、テキサス分離独立派が立て籠もるアラモの砦を攻撃する前に流したと言われる曲。しかし実際の曲は、「恐ろしく陳腐で使えない」と、ホークスが判断。音楽のディミトリ・ティオムキンに、新たに作曲させた。

余談になるが、ウェインはこの曲が、非常に気に入った。そして本作の翌年、アラモの戦いを、自らの製作・監督・主演で映画化した作品『アラモ』(60)に流用したのである。

本作の撮影は、ほとんどのシーンで何テイクも回さずに、1発OKも多かったという。そして58年の5月から7月に掛けての、61日間の全日程を終えた。

本国アメリカ公開は、翌59年の3月。大ヒットとなり、日本その他海外でも、膨大な興行収入を上げた。

そんな本作も公開当時の評価は、単なる無難な“職人監督”であるホークスが手掛けた、“大衆娯楽作品”扱いに止まった。しかし後年、ホークスが“巨匠”として再評価されていく中で『リオ・ブラボー』は、彼の多彩なフィルモグラフィーの中でも、重要な1本と目されるようになっていく。

後年“西部劇”に引導を渡した1本とも言われた、サム・ペキンパー監督の『ワイルド・バンチ』(69)を、「…私なら一人がスローモーションで地上にたおれる前に、四人殺し、死体公示所につれていき、葬送する」と揶揄してみせた、ホークス。そんな彼が作った「本物の“西部劇”」が、『リオ・ブラボー』なのである。■

『リオ・ブラボー』© David Hawks

『リオ・ブラボー』© David Hawks