1980年代のフランス映画界。ジャン=ジャック・ベネックスは、リュック・ベッソンやレオス・カラックスと共に、「Enfant Terrible=恐るべき子供たち」と呼ばれた。

他には3人の頭文字を取って、「BBC」と称される場合も。50年代末から60年代に掛けて、ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーらが起こした映画運動「ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)」に引っ掛けて、「ネオ・ヌーベルヴァーグ」「ヌーベル・ヌーベルヴァーグ」などとも謳われた。

1946年生まれのベネックスは、パリっ子。スタンリー・キューブリックを敬愛する映画少年であったが、大学は医学部に進む。

しかし映画への夢が諦めきれず、「イデック=高等映画学院」を受けるも、不合格。一旦CM業界に進んだ後、映画界に辿り着いたのは、70年のことだった。

助監督として、ルネ・クレマンやクロード・ベリ、クロード・ジディといった、フランスの有名監督に付いた。他に、俳優のジャン=ルイ・トランティニヤンの監督作品や、アメリカのコメディアン、ジェリー・ルイスがフランスで撮った作品の現場にも携わったという。

助監督生活は10年に及んだが、その間の77年には、製作・脚本・監督を務めた短編作品を発表。そして81年に、長編初監督である本作『ディーバ』を、世に送り出したのである。

先に挙げた、ベネックス、ベッソン、カラックス、80年代を席捲した「BBC」3監督の作品は、それぞれに趣向を凝らした視覚スタイルを持つことから、「シネマ・デュ・ルック」と言われた。『ディーバ』は、まさにその嚆矢となった作品なのである。

*****

18歳の郵便配達員ジュールは、黒人のオペラ歌手シンシア・ホーキンスの大ファン。その熱が昂じて、地元パリでのコンサートの際、客席でこっそり彼女の美しい歌声を録音し、更には楽屋から、ステージ用のドレスを持ち去るのだった。

彼が盗み録りしたのは、レコーディングを決して許さないシンシアの歌声を、自分のものとするため。しかし、海賊版発売を目論む海外の音楽業者がそれを知って、録音テープ奪取へと動き始める。

その一方で、闇の犯罪組織とそのリーダーの秘密を暴露しようとした元娼婦が、パリの街なかで殺害される。彼女は死の間際に、偶然居合わせたジュールのスクーターのカバンに、すべての秘密を吹き込んだカセットテープを、こっそりと忍ばせていた。

ジュールは、音楽業者と犯罪組織、そして警察という三者から追われることとなり、絶体絶命のピンチに陥る。そんな彼の味方は、レコード屋で万引きしているところを目撃したのがきっかけで親しくなった、ベトナム人の少女アルバと、彼女と暮らす謎めいた中年男ゴロディッシュの2人だけだった。

生命の危機に曝されると同時に、ドレスを盗んだことの告白から、ジュールは憧れのシンシアとの距離がぐっと近づいていく。果して彼は追っ手から逃れ、“ディーバ(歌姫)”とのロマンスを成就できるのか!?

*****

ベネックスは自ら意図して、本作を長編第1作の題材に選んだわけではない。とにかくデビューを果したいと考えていたタイミングで、プロデューサーから持ち込まれた原作を映画化したのである。

あくまでも「ひとつの機会として取り組んだ」というベネックス。しかし極めて意欲的に、元はゴロディッシュとアルバの2人が、様々な事件を解決するシリーズの一編だったという原作を、自らの脚色で、かなり大胆にアレンジしている。

まず冒頭から、“ディーバ”がトスカニーニが愛したオペラ「ワリー」を歌うのは、映画オリジナル。その録音テープを巡って暗躍する音楽業者は、原作では「ニッポン・コロムビア」のミハラ氏だったのを、台湾系の海賊版レコード業者へと変更している。

ジュールを追う犯罪組織の構成員が、パンク・ファッションの殺し屋2人組なのも、ベネックスによる創造。

原作ではブロンドのフランス娘だったアルバは、後記する理由からベトナム人へと変更し、ゴロディッシュの人物背景も、映画用に大きく変えられた。

このような改変を加えながら、展開するのは、郵便配達員とディーバの“ラブストーリー”と、殺し屋が跳梁しスクーターが逃げ惑う“サスペンスアクション”のクロスオーバー。画面を彩るのは、ポップアートにパンクファッション。音楽面で見ると、オペラとシンセサイザーが共存する。

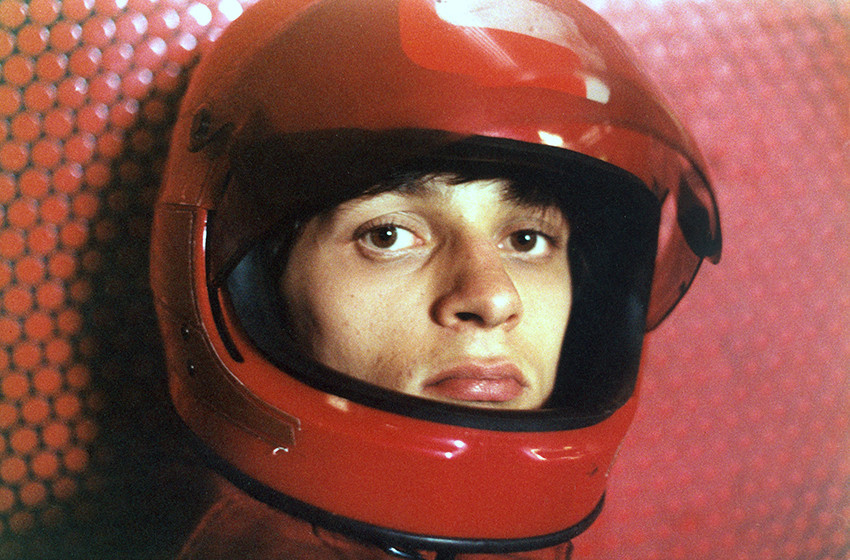

そんな本作で、主役のジュールを演じたのは、フレデリック・アンドレイ。キャスティング・イメージは、「サンタクロースの存在を信じていて、憧れのディーバと手に手をとって散歩する夢を持っている少年」ということだった。現代日本文化に精通し、後には自ら“オタク”と名乗っていたベネックスは、本作を振り返って、「いま思えばジュールこそおたくそのものだ」などと語っている。

因みにアンドレイは、俳優より監督志望。本作公開後はTV映画に次々と出演するも、やがて監督に専念。短編を数本撮った後に、84年に長編に挑むも失敗に終わり、そのまま映画界から姿を消してしまった。

ベネックスは、祖父がバリトン歌手で叔父がテノール歌手。幼少時からオペラに親しむ環境にあったという。

そんな彼が見初めて、“ディーバ”シンシア・ホーキンス役に抜擢したのは、ウィルヘルメニア・ウィギンズ・フェルナンデス。オペラ座の総支配人にもその実力を認められた本物のオペラ歌手で、本作以降もステージで活躍を続けた。

アルバ役のチュイ・アン・リーは、パリのディスコでローラースケートで踊っている姿を目撃したベネックスが、その場でスカウトした。当時14歳だったというが、ベネックスは彼女を“発見”したために、アルバの設定を、ベトナム人少女へと変更したのである。

「波を止める」ことを夢見ている、ミステリアスな中年男のゴロディッシュを演じたのは、リシャール・ボーランジェ。ベネックスが助監督に付いていた作品に端役で出ていた時に、目を付けたという。

それまでは放浪生活を送っていて、自作の楽曲でジャズ歌手に転向しようと考えていたボーランジェだが、本作で売れっ子俳優の仲間入り。リュック・ベッソン監督の『サブウェイ』(85)、ピーター・グリーナウェイの『コックと泥棒、その妻と愛人』(89)等々に出演した。

後に、本作に出演した時のことを尋ねられたボーランジェは、「…さっぱり訳のわからない映画だと思った」と語っている。

本作のキャストでもう1人、スターになったと言えるのは、スキンヘッドの殺し屋を演じた、ドミニク・ピノン。『デリカテッセン』(91)『アメリ』(2001)など、ジャン=ピエール・ジュネ監督作品には、欠かせない存在となった。

さて、本作『ディーバ』がパリで公開されたのは、81年3月。諸般の事情で公開が2週早まり、宣伝が行き届かなかったことなどから、当初は客入りが悪く、そのまま消え去ってしまう作品かと思われた。しかし口コミや熱心な映画館主のプッシュなどがあって、徐々に興行に勢いが生じ、やがて熱烈に受け入れられた。

それまでのフランス映画にはなかった、鮮烈で人工的な映像設計とストーリー展開。後には“ベネックス・ブルー”とも呼ばれるようになる、青の色彩を基調とした統一された様式美は、当時目まいがするほど「新しかった」のである。

結局135週=2年半以上のロングランとなり、200万人もの動員を記録。また「フランスのアカデミー賞」こと“セザール賞”では、新人監督賞、撮影賞、音楽賞、録音賞の4部門が授与される結果となった。

そうした熱狂の一方で、本作には苛烈な批判が寄せられたのも、事実である。“ヌーヴェルヴァーグ”の流れを組む「カイエ・デュ・シネマ」の批評家を中心に、「映像に凝っただけ」「コマーシャル(広告)的な美に過ぎない」などと、酷評する声が止まなかった。

こうした批判が噴出したのは、本作が、ゴダールやトリュフォーなどの“ヌーヴェルヴァーグ”の映画作家たちの、会話やナレーションを中心に展開する映画とは、対照的だったことも大きいと思われる。ベネックス自身が、「彼らに逆らっているとは言いたくないが、彼らと違う作品を作る権利はあるでしょう…」などと、嘯いてもいる。

そんな彼に続くように、本作の2年後=83年には、ベッソンが『最後の戦い』(83)、カラックスが『ボーイ・ミーツ・ガール』で登場。フランス映画の若き世代が、「言葉よりイメージに重きを置く」「語らず見せようとする」傾向が、はっきりとしていく…。

批評という意味では、フランスの翌年=82年4月に公開されたアメリカの方が、本作を圧倒的な好意を以て迎えたと言える。

著名な映画評論家ポーリーン・ケールは本作を、「…純粋にきらめている。様式と古風なガラクタの混合。そのどのショットも観客の喜びを誘う。これは華麗な映画のオモチャだ」と評した。「ニューズウィーク」誌は、「…スピルバーグがコクトーとクロスオーバーしたようなものだ」、「ローリングストーン」誌は、「聖なる狂気の作品。コメディー、ロマンス、オペラ、さらに殺人事件まで…」と、それぞれ本作の魅力を指摘している。

そして『ディーバ』はアメリカで、フランス映画としては、異例のヒットとなった。

華々しき第1歩を踏み出した、ジャン=ジャック・ベネックス。『ディーバ』に続いては、ジャラール・ドパルデュー、ナスターシャ・キンスキーという、当時のTOPスター2人を主演に迎えて、第2作『溝の中の月』(83)を完成するも、これは手痛い失敗となった。

そこからリカバリーしたのは、第3作『ベティ・ブルー 愛と激情の日々』(86)。ベアトリス・ダルとジャン=ユーグ・アングラードの主演で、激烈なまでに情熱的な男女の愛を描いたこの作品は、フランスで360万人動員したのをはじめ、世界的なヒットとなる。

しかしこれが、ベネックスのキャリアに於いては、ピークだった。2022年1月13日、75歳で逝去。結局彼が長編を手掛けたのは、81年から2001年まで。実質20年の活動で、6本という寡作に終わる、

ある時ベネックスは、『ディーバ』のオペラ歌手が、レコーディング化を拒み続けた理由について、こんな説明をしている。

「非人間化と闘うひとつの方法は芸術家として闘うこと」であり、シンシアの行動は、「…我々が言いたいことを言い続け、世界を動かしている利益と妥協せず、我々自身であろうとする寓話」であると…

それはハリウッドから、『薔薇の名前』『エビータ』『エイリアン3』といった大作の監督をオファーされるも、心が動かすことがなかった、ベネックスの生き様そのものだったのかも知れない。■

『ディーバ』© 1981 STUDIOCANAL

『ディーバ』© 1981 STUDIOCANAL