“西部劇の神様”ジョン・フォード(1894~1973)。アカデミー賞監督賞を史上最多の4回受賞している彼は、1年に3本監督するのが、仕事のパターンだった。

1本は税金のため、2本目は自分の船の維持のため、そして3本目は翌年まで暮らしていくためなどと言われたが、1910年代から60年代まで半世紀を超えるキャリアで、実に136本もの監督作品を残している。

そんなフォード作品の主演俳優で、まず思い浮かぶのは、ジョン・ウェイン。『駅馬車』(39)をはじめ、『アパッチ砦』(48)『黄色いリボン』(49)『リオ・グランデの砦』(50)の“騎兵隊三部作”や『捜索者』(56) 『リバティ・バランスを射った男』(62)等々、20数本に渡って出演している。

しかし先に記した通り、フォードの膨大なフィルモグラフィーから見れば、ウェイン主演作も、ごく一部。全盛時のフォード作品で存在感を示した、もう1人の主演俳優としては、名優の誉れ高い、ヘンリー・フォンダ(1905~82)の名が上がる。

フォンダは、トータルでは7本、フォード作品に主演している。2人の出会いとなったのは、『若き日のリンカン』(39)。アメリカの第16代大統領で、奴隷解放に力を尽くした、エイブラハム・リンカーンの弁護士時代を描いたものである。

フォンダはリンカーン通を自認し、彼に関する書物は「7割がた」読んでいたという。映画会社から送られた、『若き日の…』の脚本を読んだ際は、「素晴らしい」とは思いながらも、オファーを受けることには、尻込みした。リンカーンを演じることは、「神とかキリストとかを演じる様なもの」と、フォンダには感じられたのだ。

プロデューサーの説得で、とりあえずはリンカーンそっくりにメイクして、スクリーン・テストを受けてみた。現像された映像を目の当たりにして、フォンダは大きなショックを受けたという。

「あの人がわたしの声でしゃべるのは、どうにもがまんがならない」そして、「この話はなかったことにしてほしい」と申し出た。

そこで映画会社は、この作品の監督を務めるジョン・フォードの元へ、フォンダを連れて行った。フォンダは以前、フォードがジョン・ウェインに演技をつけるのを後方から見物したことはあったが、この時がほぼ初対面。そんなフォンダに、フォードはこう言い放ったという。

「お前さんは偉大なる解放者を演じるつもりなんだろうが、そんなものは糞くらえだ」「奴はスプリングフィールドからやってきたケツの青い新米弁護士に過ぎないんだ」

この言を受け、リンカーンを演じることを決めたフォンダは、結果として、「ニューヨーク・タイムズ」から絶賛を受けるなど、映画俳優としての声価を大いに高めることとなった。

フォードの監督作品では、1つのカットを2回以上撮ることは、ほとんどない。フォードは、俳優に演技を繰り返させすぎると、「…ロッカールームに演技を置き忘れてきてしまう…」と言って、ファーストテイクの新鮮さを求めたという。

現代で言えば、イーストウッドやスピルバーグのオリジンとも言えるこの演出法が、フォンダの性にも合ったのか。『若き日の…』の後には、『モホークの太鼓』(39)『怒りの葡萄』(40)と、フォード作品への主演が続いた。

特に『怒りの葡萄』は、フォンダがジョン・スタインベックの原作に惚れ込んで、出演を熱望した作品。その主人公トム・ジョードは、フォンダの当たり役となり、初めてアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた(彼が実際に主演男優賞のオスカー像を手にするのは、遺作となる『黄昏』(81)まで、40年以上待たねばならなかったが…)。

その後フォンダは、第2次世界大戦に従軍。戦後に帰国して主演第1作となったのも、ジョン・フォードの監督作品。それが本作、『荒野の決闘』(46)だった。

*****

西暦1882年の西部。ワイアット・アープ(演:ヘンリー・フォンダ)と3人の弟は、メキシコから牛を数千頭連れて、カリフォルニアへ向かっていた。その途中、アリゾナのトゥームストン近くで、クラントン父子に会う。ワイアットは、クラントンから安値での牛の買い取りを申し込まれるが、断わる。

末弟のジェームスを留守番に残し、ワイアットらがトゥームストンに出掛けると、酒場で銃の乱射騒動が起こった。その場を見事に収めたワイアットに、町長は保安官就任を頼むが、彼は断わって辞去する。

ところが野営地に戻ると、末弟は殺され、すべての牛は盗まれていた。クラントンの仕業とにらんだワイアットは、トゥームストンに戻り、保安官就任を受ける。

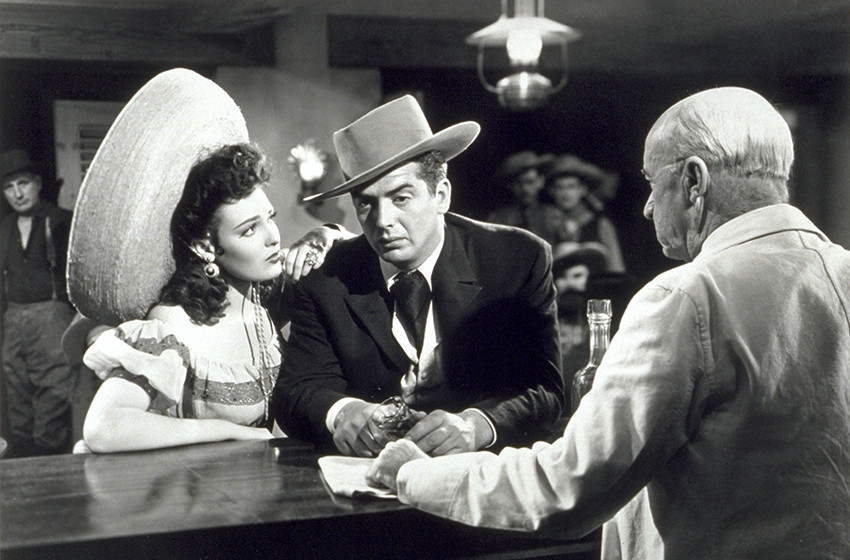

酒場で賭博を仕切るのは、凄腕のガンマンでもあるドク・ホリディ(演:ヴィクター・マチュア)。彼の情婦チワワ(演:リンダ・ダーネル)も絡んで、ワイアットとホリディの間に“一触即発”の空気も流れたが、やがて2人は酒を酌み交わし、親しい仲となった。

ホリディの許婚だった美しい女性クレメンタイン(演:キャシー・ダウンズ)が、駅馬車でトゥームストンに着く。ホリディはボストンで、優秀な外科医だったが、肺結核に罹って自暴自棄となり、クレメンタインの前から姿を消したのだった。その後西部を渡り歩いた結果が、今の姿だった。

清楚で気品のあるクレメンタインに、心惹かれるワイアット。ホリディはクレメンタインを追い返そうとするが、帰ろうとしない彼女に業を煮やし、自分がトゥームストーンを出ていこうとさえする。

しかしそれがきっかけで、牛泥棒と末弟殺しの犯人が、クラントン一家だったことが明らかに。ワイアットとホリディらは、クラントン一家との“OKコラルの決闘”へと臨む。

*****

本作『荒野の決闘』は、実在の人物だったワイアット・アープ(1848~1929)からの聞き書きを原作とする、3度目の映画化作品である。アープはサイレント期のハリウッドで、西部劇の決闘の演技を指導する仕事に就いており、その際にこの“OKコラルの決闘”を、題材として売り込んだと言われている。

ジョン・フォード自身も、まだ監督になる以前、進行係の助手を務めている頃に、ワイアット・アープと面識があった。年老いたアープがスタジオの知り合いを訪ねてくると、「よくアープさんに椅子を運び、コーヒーを届けた」という。そしてアープから、“OKコラルの決闘”のことを直接聞いたとも語っている。

フォードは、『荒野の決闘』に関して、「現実にあった通りのことを正確に再現したつもりだ」と語っている。しかし、そんなわけはない。真実の“OKコラルの決闘”は、「末弟の敵討ち」などというキレイな話ではなく、アープら保安官側とクラントン一家らカウボーイ側の、様々な確執の結果に起こった“私闘”であった。そしてむしろこの決闘の後に、両サイドが互いの命をつけ狙うという、血みどろの復讐劇・暗殺劇が繰り広げられることとなるのである

フォードも、そんなことは百も承知だったと思われる。そもそも劇中に登場するチワワやクレメンタインといった女性キャラは、架空の人物なのである。

何はともあれ本作は、数々のフォード西部劇の中でも、『駅馬車』と並んで“傑作”と謳われることが多い作品となった。映画史に残るチェイスアクションが売りの『駅馬車』が“動”とするならば、本作はまさに、“静”の魅力を湛えた西部劇と言える。

クライマックスこそ、“OKコラルの決闘”となるが、そこに至るまで本作で何よりも印象に残るのは、叙情豊かに描かれた西部の町と、その中でのワイアットの振舞いである。

実際にはメキシコ国境近くに在るトゥームストーンだが、本作でのオープンセットは、ジョン・フォード西部劇ではお馴染みの、ユタ州とアリゾナ州に跨るモニュメントバレーの地に25万㌦を掛けて建設された。そこで長期ロケを行い撮影された中でも、特に名シーンとして知られるのは、ワイアットが、軒先に持ち出した椅子に腰かけたまま、傍の柱に長い足を掛け、椅子を浮かせてぷらぷらとくつろぐシーン。そして日曜の朝、クレメンタインに誘われたワイアットが、建設中の教会の広場へと出掛け、彼女とダンスに興じるシーン。

“静”の西部劇として世評の高い本作『荒野の決闘』であるが、ジョン・フォード自身は後年のインタビューなどで、あまり触れたがらなかった。また一般公開された“完成版”に関しては、「一回も見とらんね」などと言っている。

これには事情がある。フォードは本作に関して、粗編集したものをプロデューサーのダリル・F・ザナックに渡した後は、諸々の判断を彼に任せてしまったのである。ザナックはそこから30分カットした上に、不足に思った部分に関しては、別の監督を呼んで追加撮影させている。

後にわかったことだが、ザナックが完成させたバージョンと、フォードによる粗編集版は、なぜか製作した20世紀フォックスのフィルム倉庫には、混ざって保管されていた。即ち劇場公開の際に、誤って(?)粗編集版のフィルムが送られて、そちらを上映した映画館もあったことが考えられるわけである。

・『荒野の決闘』の撮影風景。中央、ステージ上にパイプをくわえたジョン・フォード監督の姿が見える。

・『荒野の決闘』の撮影風景。中央、ステージ上にパイプをくわえたジョン・フォード監督の姿が見える。

実はこうした経緯が、本作が本国の翌年=1947年に公開された、日本の映画ファンにも、混乱を及ぼしたと言われる。本作のラスト、故郷に帰るワイアット・アープを、町に残ることを決めたクレメンタインが、トゥームストーンの外れまで見送りに来る。その別れ際にワイアットが、「私はクレメンタインという名前が大好きです」と、映画史に残る名セリフを吐くが、その前に彼が、クレメンタインの頬に口づけをするシーンがあったかなかったか、公開から暫く経ってから、議論になったのだ。

当時はもちろんビデオなどなく、またTVの洋画劇場なども始まる前だったため、口づけの有無を確かめるためには、リバイバルを待たねばならなかった。1930年代生まれの熱心な映画ファンとして知られる、コラムニストの小林信彦氏やイラストレーターの故・和田誠氏などは、「口づけはしていない」派だったというが、本作再上映の際に「口づけをしている」のを目の当たりにして、己の記憶違いに大いなるショックを受けたという。

しかしこれは、実は記憶違いではなかったらしい。ワイアットの口づけは、ザナックが追加撮影で足したカットであった。つまり初公開時に小林氏や和田氏は、フォード主導の「口づけをしていない」粗編集版を観ていたものと思われる。

こうした混乱も、ささやかながら、映画史の一頁と言えるだろう。そして名コンビであったジョン・フォードとヘンリー・フォンダが、その後『ミスタア・ロバーツ』(55)を最後に、16年、7作に及んだパートナーシップを解消し、訣別してしまうのもまた、映画史の一頁である。

今コラムでは、そこを深掘りすることはしない。今はただ、フォード&フォンダコンビのピークと言える『荒野の決闘』に、製作から80年近く経っても、触れられる至福を祝いたい。完成版として放送されるのが、ザナックが介在したバージョンであることを鑑みると、これもまた微妙な話ではあるが…。■

『荒野の決闘』© 1946 Twentieth Century Fox Film Corporation.

『荒野の決闘』© 1946 Twentieth Century Fox Film Corporation.