◆史実ベースの映画に初めて挑んだマイケル・ベイ

1941年12月、ハワイ時間の7日早朝6時ー。日本軍によるハワイ島・真珠湾への攻撃が、停泊していたアメリカ軍の太平洋艦隊に向けておこなわれ、2403人の米軍人と民間人が尊い命を失った。この奇襲によって太平洋戦争の幕が開き、アメリカと日本は約4年間にわたる長き苦衷と、混沌とした戦いの時代へと突入していく。

2001年にマイケル・ベイが発表した『パール・ハーバー』は、この真珠湾攻撃を背景に、三人の男女の友情と恋愛を描いた戦争ロマンスだ。共に夢を叶えてパイロットになった、幼馴染のレイフ(ベン・アフレック)とダニー(ジョシュ・ハートネット)。だがレイフは英空軍の米人編成飛行隊として応戦中に撃墜され、悲しみに沈んだ恋人のイヴリン(ケイト・ベッキンセール)とダニーは共に励まし合い、いつしか関係を深めていく。

ところが、死んだと思われたダニーは九死に一生を得て帰還し、三人の関係は複雑なものとなる。そして、そんな彼らのもとに、運命となる1941年12月8日が訪れる……。

◆時代と技術に応じた戦闘描写の違い

真珠湾攻撃を描いた映画には、さまざまな先行作品が存在する。中でも即座に挙げられるのは、1970年に公開されたアメリカ映画『トラ・トラ・トラ!』だろう。作戦の決行成立を伝える日本軍の暗号電文をタイトルとする本作は、日米双方の政治的・軍事的な立場を俯瞰し、真珠湾攻撃の全体像を捉えていく内容だ。そのためラブストーリーの背景の一つとして真珠湾攻撃が用いられる『パール・ハーバー』とは性質を異にするが、いずれも同作戦の描写において、似たようなスケールと制作規模を有すること。そして時代に応じた技術的アプローチの違いから 比較対象として持ち出されることも少なくない。

『トラ・トラ・トラ!』では復元された航空機を飛行させて撮像を得ていたが、その点に関しては『パール・ハーバー』も踏襲している。しかし約33機を実際に飛ばした前者に比べ、後者はコンピューターのプログラミングで画像生成されるCG(コンピュータ・グラフィック)によるデジタルレプリカが比重を占め、撮影に必要だった180機の大半をCGでおぎなっている。

ただ旧機の再現において、ライブアクションを基準とする『トラ・トラ・トラ!』の場合、機動部隊の主力機である九七零式艦攻特別攻撃機ならびに九九式艦上爆撃機、そして零式艦上戦闘機はカナダ空軍所有のT-6テキサンとBT-13パイロット訓練機を大幅に改造した偽装機が用いられている。『パール・ハーバー』では現存する零戦が一機と、実際に飛行が可能な9機の偽装機をプロダクション側が所有していたが、撮影のためにそれらを飛ばしたのは3機から4機で、ショットのほとんどはデジタルレプリカによるものだ。

この本物と同じような外観を持つCG戦闘機の開発は、光源から発せられた光が物体に当たったときの反射や屈折、拡散する様子を計算し、物体から放たれる複数の光の影響を考慮した「グローバルイルミネーションライティング」のプログラムソフトが可能にした。これはCGの戦艦用に開発されたものだが、戦闘機にも応用できたのだ。

そして『トラ・トラ・トラ!』では日本の軍艦がオアフ島に向けて太平洋を横断するシーンを、主にミニチュアによる特殊効果撮影で生み出してている。戦闘機が空母「加賀」の甲板から出撃していくシーンは、米海軍の航空母艦USSヨークタウンを加賀に偽装して撮影がおこなわれた。これが『パール・ハーバー』の場合、環太平洋海軍合同軍事演習を利用し、海上進行する30隻の空母をヘリで空撮。それによって得られた実写プレートをデジタルペイントで日本艦隊のように加工し、同シーンを得ている。

そんな『トラ・トラ・トラ!』のミニチュアワークは真珠湾攻撃シーンでも効果的に用いられ、前述の復元実機を主体とするプラクティカルエフェクトとの併用により、効果的な映像を生み出している。同作のミニチュア特撮を担当したL・B・アボットは後に『ポセイドン・アドベンチャー』(1972)や「タワーリング・インフェルノ』(1974)などのパニック大作でも特撮監督を務め、『トラ・トラ・トラ!』では先の日本軍の艦艇と10隻と、真珠湾に停泊する10隻のアメリカ海軍艦艇のミニチュアをサラセン湖にあるオープンセットのプールで再現したものが使用された。

ただしミニチュア船に自走機能がないため、トラックにワイヤーを取り付けて牽引させた。また九七艦攻が放つ魚雷の航跡は水中のパイプから圧縮空気を噴出させ、航跡を再現している。

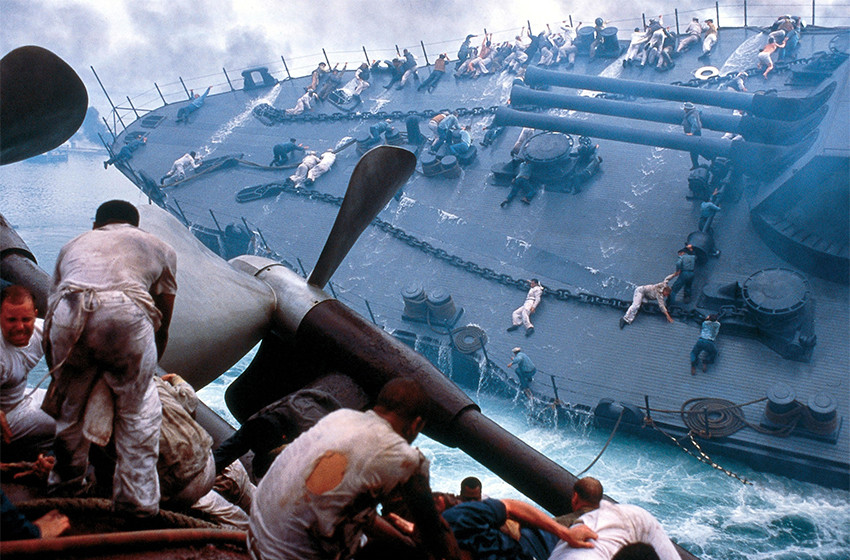

『パール・ハーバー』も日本軍による真珠湾攻撃の描写はプラクティカルな効果を用いたライブアクション撮影をベースに、必要に応じてCGによるプレートとのコンポジットや、あるいはスケールモデルを使ったスタジオ撮影によるプレートをシームレスに融合させている。特にスケールモデルを用いた後者は、『タイタニック』(1997)で使用したメキシコ・バハカリフォルニアにあるロザリト・ビーチ・スタジオの巨大水槽に、世界最大のジンバルにUSSオクラホマの大規模な船首モデルをくくりつけ、同戦艦の横転と水没を表現した。

ちなみに『トラ・トラ・トラ!』においても、USSオクラホマのミニチュアモデルには180度横転できる仕掛けが取り付けられてはいたし、真珠湾攻撃における被害を象徴したUSSアリゾナの傾いた艦橋も、同艦のミニチュアには40度の角度まで倒すことができるギミックが取り付けられていた。しかし水槽の深さの関係で完全に機能させることができず、編集によって傾きや転覆をかろうじて表現できた。こうした描写はいずれも『トラ・トラ・トラ!』では技術と予算の限界から正確できなかっただけに、とかく同作と比較して低く見られがちな『パール・ハーバー』の優位点と言えるかも知れない。

先のメイキングプロセスを経て創造された『パール・ハーバー』と『トラ・トラ・トラ!』の真珠湾攻撃描写を、どちらか優劣を決めるとなると難しい。前者は実機を飛行させた映像の生々しいライブ感に秀でているし、後者は死角のないカメラワークでより対象に迫り、戦争の物理的な凄惨さがまざまざと感じられる。なにより、いずれも当時の技術を最大限に活かしながら挑んだ痕跡が強く残っており、その努力には言葉を失うばかりだ。

◆描写の違いを問わず、戦争とは恐ろしいもの

ただ『パール・ハーバー』の場合、クラシカルなラブストーリーを制作目標とし、1940年代の映画のスタイルや色調を模した古典主義的な全体像を心がけながら、いっぽうで戦闘場面においては、迫真的でリアルな視覚アプローチへと作りを転調させている。そこにはマイケル・ベイの「戦争は恐ろしいものである」という揺るぎない主張が感じられ、多くの観る者にその意識を強く与えるのだ。

もっとも、本作における真珠湾攻撃の凄まじい描写は、後にアメリカ側が報復として日本本土を空撃した「ドーリットル空襲」の布石として機能し、その描写が凄惨であればあるほど、復讐を果たすドラマとしての高揚感は増す。それはアメリカサイドの映画としてやむをえない作りだが、本作でさえ四半世紀前の古典となりつつある現況、当時の生存者の証言や史実にあたって徹底させた描写に、改めて考えを巡らせてしまう。特にこのコラムを作成した当日、真珠湾攻撃の最高齢となる生存者ウォーレン・アプトン氏の訃報に触れ(https://www.cnn.co.jp/usa/35227783.html)、残る生存者がわずか15人となった現況に接すると、同作に対する思いはより深くなっていくのだ。■

『パール・ハーバー』© 2001 Touchstone Pictures. All rights reserved.

『パール・ハーバー』© 2001 Touchstone Pictures. All rights reserved.