本作『小悪魔はなぜモテる?!』(2010)のモチーフになっているのは、19世紀アメリカの小説家ナサニエル・ホーソンが、1850年に著した「緋文字」(The Scarlet Letter)である。

本作内では、エマ・ストーン演じる主人公が通うハイスクールの授業で、この小説が取り上げられる。「緋文字」は実際に、アメリカ人の多くが学校教育の中で、課題図書として読むことになる小説だという。

「緋文字」の舞台は17世紀、植民地時代のアメリカはボストン。ヒロインはヨーロッパから渡ってきた、イギリス人の若き女性、ヘスター・プリン。

彼女は年長の夫に命じられるまま、新天地であるこの町へと先行して渡ってきたが、夫を待つ内に別の男と情を交わし、子どもを産んでしまう。周囲から責め立てられても、彼女は頑として子どもの父親の名を明かさない。当時の厳格な清教徒=ピューリタンの社会では、死刑になってもやむなしであった。

しかし、彼女の後に海を渡った筈の夫は、何年も行方不明となっており、恐らく船が難破して、「海の底」に沈んだと思われる状況。そのためにヘスターの処罰は、「晒し台に3時間だけ立つ」という刑に軽減される。その上で身に着ける衣服の胸元には、“姦通=adultery”の意味である、緋色の「A」の文字を、未来永劫付けさせられることとなる。

赤子を抱きながら晒し台に立つヘスターを、その時初めて町に現れた、チリングワースという男が凝視する。ネイティブアメリカンの部族に捕まり、長く囚われの身となっていたというその男は、海の底に沈んだ筈のヘスターの夫だった。

チリングワースは、ヘスターの不倫相手を突き止めるために、町に身を置くことにする。そしてヘスターに、自分の正体を他の者に明かさぬよう強要する。愛する男の身や我が子のことを考えると、ヘスターはその要求を呑まざるを得なかった。

それから、7年の歳月が流れる。町の者たちに蔑まれながらも、針仕事で生計を立て、女手一つで娘のパールを育てるヘスター。一方でチリングワースは、医師として町で一目置かれる存在となっていた。

そんな中で、独り苦悩を深める男が居た。町の人々からの信頼も厚い、ディムズデール牧師。彼こそヘスターの密通の相手であり、パールの父親であった…。

筋書的には、“背徳不倫ロマンス”とも言える「緋文字」だが、植民地時代のピューリタン社会を描いた歴史小説として、高く評価されている。私が幾つかの書評を眺めて、しっくりいったのが、編集者の松岡正剛氏による、次の一文。

~初期ピューリタニズムには、そもそも栄光と残酷とが、神権と抑圧とが、ユートピアニズムとテロリズムとが表裏一体になっていた~

ヒロインのヘスターはそんなピューリタン社会の中で、自らの信仰と良心に恥じることなく、真実の愛を求めた女性ということである。

明治36年=1903年に初めて日本語に訳された、「緋文字」。これまでに少なくとも、十数人が翻訳を手掛けている。今のところ最新の日本語版である、2013年出版の「光文社古典新訳文庫」の訳者である小川高義氏は、「訳者あとがき」に次のように記す。

~古典音楽の場合には、時代とともに演奏スタイルの変遷があることに誰もが納得しているだろう。古典文学の翻訳にも同様の現象はあるのだと考えていただければありがたい~

ホーソンや「緋文字」を取り上げた論文や研究書は、近年になっても枚挙に暇がない。そんなことも考え合わせると、「緋文字」は、アメリカ文学を学び研究する者が必ず触れることになる“古典”であると同時に、オリジナルの出版から150年余、最初の日本語訳から120年近く経っても、新たな解釈が求められ続ける、決して古びない小説とも言える。

「緋文字」が、最初に映画化されたのは、サイレント映画の昔。かのリリアン・ギッシュが主演した、『深紅の文字』(1926)という作品である。以降幾度も映像化もされており、TVのミニシリーズなどもある。

現在の日本で比較的容易に観ることが出来るのは、1973年製作のヴィム・ヴェンダース監督作品『緋文字』。そして、『キリング・フィールド』(84)や『ミッション』(86)などのローランド・ジョフィが監督した、デミ・ムーアの主演作『スカーレット・レター』(95)といったところか。

先に翻訳者の文を引用したが、~時代とともに演奏スタイルの変遷がある~のは、映画化に於いても同様と言える。こちらの場合、作り手の個性や特性によって、更に明確な違いが表れる場合が多い。

ヴェンダースにとって、「ロードムービーの巨匠」という声価を得る以前の作品である、『緋文字』。植民地時代のアメリカを舞台にした“古典”を、ヨーロッパ資本が西ドイツ(当時)の監督とオーストリア出身の女優(センター・バーガー)を起用して映画化したわけだが、意外なことに歴代の映画化作品の中では、最も「原作に忠実」という声がある。

しかし「原作に忠実」であれば、良いというわけではもちろんない。ヴェンダース自身が、彼のフィルモグラフィーで唯一の時代劇であるこの作品を「失敗作」と認め、「ピンボールマシンもガソリンスタンドも出てこない映画は2度と作らない」と、後に語っている。

この作品で興味深いのは、映画の冒頭から強調して描かれているのが、チリングワースの視点であるということ。先住民に囚われた後の漂泊の果てに、彼はやっと妻と再会するも、その愛が、自分以外の誰かに向けられているのを発見する。以降は復讐の機会を窺うように、牧師やヘスターの周辺に纏わりつく。しかし最終的には、再び漂泊の身を選ばざるを得ない。「いかにもヴェンダース」と言えば、ヴェンダース的なキャラクターとなっている。

ローランド・ジョフィが監督したことよりも、デミ・ムーアがヘスターを演じたということで記憶されているであろう『スカーレット・レター』は、かの「ゴールデンラズベリー賞」で“最低作品賞”“最低主演女優賞”をはじめ6部門にノミネート。同年にポール・バーホーベン監督の『ショーガール』があったため、受賞は“最低リメイク・続編賞”1部門に止まったが…。

無理もない。デミが演じるヘスターは開明的過ぎて、原作では重要なポイントである、“信心深さ”がほとんど感じられない。またこちらの作品では、原作では描かれない、ディムズデール牧師との馴れ初めのシーンがあるのだが、それが泉で泳ぐ全裸の牧師を覗き見て、ヘスターがときめく…というか欲情してしまうというもの。牧師を演じるのが、男臭さ溢れる若き日のゲイリー・オールドマンということもあって、ヘスターも牧師も、最初から「やる気満々」にしか見えないのである。

こうした“現代的アプローチ”に加えて、更に作品の混迷を深めるのが、ロバート・デュバルが演じるチリングワース。囚われの身の時に、先住民の霊性にすっかりハマった彼は、ヘスターに偏執狂的な脅迫を繰り返す。更には、シリアルキラーのような凶悪さを見せる。

クライマックスの展開は、原作から更に大きく離れる。何と、牧師が町に先住民の襲撃を呼び込んで、血生臭い殺戮シーンが繰り広げられるのだ。そしてラストは、ヘスターが我が子と牧師を伴って、更なる新天地へ旅立つのである。こんな形で“ハッピーエンド”を迎えて、開いた口が塞がらない観客が続出したというのも、むべなるかな。

この『スカーレット・レター』は、「緋文字」という“古典”に迂闊な“現代的アプローチ”を行って、惨事を招いた例と言える。それに対して、「緋文字」を“原作”としたわけではないが、“モチーフ”として“現代的アプローチ”を行い、大成功したのが、本作『小悪魔はなぜモテる?!』である。

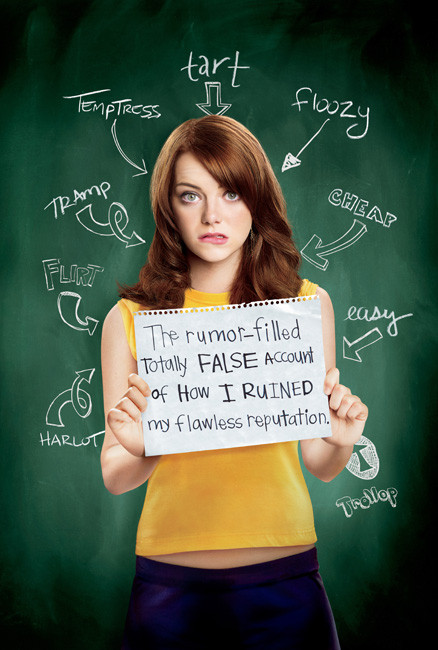

ハイスクールを舞台とする本作の主人公、エマ・ストーンが演じるオリーヴは、非モテで目立たない女子高生。ある時ちょっとした弾みで、大学生と寝たと嘘をついたことから、噂に尾ひれが付いて、注目の的となってしまう。

そんな中で彼女は、ゲイでいじめられている同級生に同情して、「セックスした」フリをしてあげることに。それがきっかけとなって、続々とモテない男子たちから“偽装H”をリクエストされ、現金やクーポン券と引き換えに、彼らの願いを叶えていくこととなる。

実際は処女のままなのに、親友からもアバズレ扱いされるようになったオリーヴは、開き直る。ちょうど授業で学んだばかりの、「緋文字」のヘスターに倣い、私服の胸元に「A」の赤い刺繍を縫い付け、ハイスクールを颯爽と歩くのだったが…。

ジャンル的には“青春コメディ”に分類される本作。17世紀を舞台にした「緋文字」の厳格且つ欺瞞的なピューリタン社会を、21世紀のハイスクールに、巧みに置き換えている。

オリーヴに表立って敵対するのは、「純潔こそ至高」とする、キリスト教原理主義の信徒の学生たち。しかしもっと手酷く彼女を傷つけるのは、無責任な噂からレッテル張りを行い、彼女の本当の姿を見ようとはしない、他の者たちなのである。

また彼女の“嘘”に救われた者たちも、四面楚歌となって窮地に陥ったオリーヴを、助けようとはしない。その手前勝手さに、オリーヴは更に打ちのめされる。

本作の原題は、『Easy A』。この「A」はもちろん、オリーヴの振舞いからもわかる通り、「緋文字」と同じく“姦通=adultery”の意味であるが、この原題は多重的な意味を持つ。「A」の前に、「性的に安易」という意味の「Easy」を付けることで、「オサセの女の子」を指す。それと同時に『Easy A』は、「楽々とAを取る」即ち「学校などの成績が優秀」という意味も持つのである。

さて小説「緋文字」では、ディムズデール牧師がすべての真実を、町の人々の前で明らかにすることによって、物語が大団円へと向かう。本作『小悪魔…』では、冒頭から随時挿入されるオリーヴの一人語りが、実はこのディムズデールの告白に当たることが、クライマックスで明らかになる。牧師はすべてを語った後に、愛するヘスターの胸で最期を迎えたが、オリーヴがどんな結末を迎えるかは、皆さまがその目でお確かめいただきたい。

脚本のバート・V・ロイヤルの、ハイスクールを舞台に、「緋文字」をモチーフにした作品を作るというアイディアを、監督のウィル・グラックが、見事な“青春コメディ”に仕上げた、本作『小悪魔はなぜモテる?!』。製作費800万ドルという低予算の作品だったが、全世界で7,500万ドルの興行収入を上げるヒットとなった。

本作が初めての単独主演だった、当時21歳のエマ・ストーンは、その魅力と芸達者ぶりを大いにアピール!この作品によって、スター街道を行くことが決定的となった。

興味深いことに、先に挙げた『緋文字』と『スカーレット・レター』という、2本の映画化作品も、各々の主軸を為した関係者の、ターニングポイントとなっている。

『緋文字』を「失敗作」と捉えたヴェンダースは、時代劇や歴史映画が不得手であることを自覚し、2度と手を出さなくなる。その代わり…というわけではないが、この作品の現場で、ヘスターの娘パールを演じたイェラ・ロットレンダーと、水夫役だったリュディガー・フォーグラーが仲良くなったのを見て、次作『都会のアリス』(73)の企画を思い付き、2人の主演で撮ることになる。そしてこの作品が、“ニュー・ジャーマン・シネマ”のムーブメントの中でも、ヴェンダースを「ロードムービーの巨匠」という位置に押し上げる第一歩となった。

一方でデミ・ムーアは、『スカーレット・レター』の失敗を、ヴェンダースのようにプラスの方向には転じられなかった。

1980年代中盤から『セント・エルモス・ファイアー』(85)などの作品で、“ブラット・パック”の青春スターとして人気を得た後、『ゴースト/ニューヨークの幻』(90)のメガヒットで、TOPスターの座に就いたデミ。90年代中盤、『スカーレット…』の前後から、“強い女性”を演じることへの執着が、見られるようになる。

しかし『スカーレット…』に続く、『素顔のままで』(96)『G.I.ジェーン』(96)といった主演作も、期待されたような成果を上げられなかった。そんなことが重なって90年代末には、TOPスターからの陥落を余儀なくされてしまう。

誰もが知ってるような“古典”の“映画化”には、やはりリスクが伴う。本作『小悪魔はなぜモテる?!』のような、聡明な翻案ならば、もちろん大歓迎であるが。■

『小悪魔はなぜモテる?!』© 2010 Screen Gems, Inc. All Rights Reserved.