つい先日(2020年5月25日)、ミネソタ州ミネアポリスで、黒人男性のジョージ・フロイドさんが、白人警察官の不当な制圧によって死亡するという事件が発生した。これがきっかけとなって、アメリカ各地へと抗議運動が広がる中、それを敵視するトランプ大統領の差別的な言動もあって、深刻な事態へと発展していった。

「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命だって大切だ)」

このフレーズを噛み締めながら、半世紀以上前の1967年、当時の“理想主義者たち”によって作られた、本作『招かれざる客』へと、思いを致してみたい。

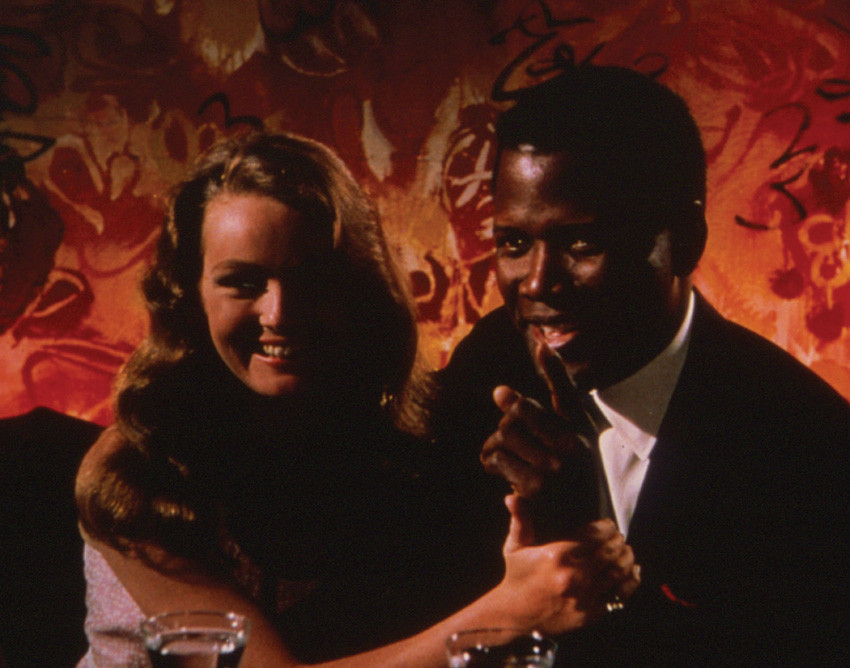

サンフランシスコの空港に降り立った、ジョン・プレンティス(演;シドニー・ポワチエ)とジョーイ・ドレイトン(演;キャサリン・ホートン)。30代後半と20歳そこそこ、ちょっと歳が離れたこのカップルが人目を引き、通りすがりに眉をしかめる者さえ見受けられたのは、ジョンが黒人男性で、ジョーイが白人女性だったからである…。

ハワイで出会い、恋に落ちた2人は、結婚を決意。ジョーイの両親に報告するため、サンフランシスコへとやって来た。

ジョーイの父マット(演;スペンサー・トレイシー)は、新聞社を経営。人種差別反対のキャンペーンなどを行ってきた、筋金入りのリベラル派である。そんな彼を支えてきたのが、妻のクリスティナ(演;キャサリン・ヘップバーン)。

進歩的な考え方の両親に育てられてきたからこそ、ジョーイの前には人種の壁がなかった。そして彼女は、この結婚を親が反対するなど、微塵も考えなかったのである。

ジョーイにジョンを紹介され、クリスティナは一瞬驚きの色を見せる。しかし娘のことを誰よりも愛し理解する彼女は、すぐにジョーイたちの味方となった。

一方父のマットは、優秀な医師で聡明なジョンに対して、好感を抱くものの、ひとり娘のパートナーとなると、話が違った。黒人との結婚など、世間の目も厳しく、ジョーイが苦労するに決まっている。簡単に賛成など、出来なかった。

ジョンもジョーイとは違って、手放しで祝福してもらえるなどとは、思っていなかった。そして、マットの賛成が得られなければ、「結婚はできない」と考えている旨を、彼へと伝える。

しかしジョーイは、幸せいっぱい。父が苦悩しているなど、思いもよらない。

そんな中ジョンの両親も、息子のフィアンセにいち早く会いたいと、サンフランシスコへとやって来た。しかし息子の相手が、「白人の若い女性」などと思ってもいなかったため、ジョーイの顔を見て、大いに困惑するのであった。

ジョーイはその夜遅くには、ジョンの赴任先であるスイスのジュネーヴへと、共に旅立つつもりになっていた。白人のドレイトン家と黒人のプレンティス家が、一堂に会する晩餐の席までには、マットはこの結婚への態度を決めなければならない。

ジョンとジョーイ、真剣に愛し合い、慈しみ合っている2人の“結婚”の行方は!?

本作『招かれざる客』は、多くのシーンがドレイトン家を舞台にした“会話劇”として進行する。天真爛漫なジョーイを別として、ほとんどの登場人物たちは、大いに悩み、時には感情を高ぶらせながらも、至極理知的に意見を交換し合う。議論を通じてコミュニケーションすることこそが、偏見を乗り越え、理解し合うための最大の武器である。そう主張しているかのようである。

黒人であるジョンに対し、あからさまに「差別的」で「興味本位」に接してくる者は、早々に物語の外へと追いやられる。それは、“コミュニケーション”以前の問題だからであろう。

ジャーナリストのマットが、“リベラル”であるが故に悩むというのが、物語の肝になっている。彼の親友で、やはり進歩的な考え方を持つ神父が、「自分の主義に復讐された」「リベラルの化けの皮が剥がれたな」などと、マットをからかう。だがマットは、“理想”を掲げて長年戦ってきたからこそ、己の内部にもある“差別心”に、真摯に対峙せざるを得ないわけである。

ジョンがジョーイを「大切に思う」が故に、まだ男女の関係になっていない点などは、この時代ならではの描写という気もする。しかしそんな点も含めて、とにかくほとんどの登場人物が、理性的で「話せばわかる」人たちなのである。ちょっと、あり得ないぐらいに。そのため本作には、登場人物たちも物語の展開も、ちょっと「優等生」すぎるという指摘もある。

ここで、本作が製作された1967年頃の、アメリカの情勢を眺めてみたい。実はこの年の6月までは、17の州で異人種間の結婚が禁じられていた。1964年7月2日に、人種差別を禁じる「公民権法」が制定されてから3年ほど経っていたが、この映画の撮影中はまだ、白人と黒人が結婚することが罪になる州が、存在したのである。

そして翌68年、「非暴力」を唱えていた、公民権運動のリーダー、キング牧師が暗殺される。以降の黒人解放運動は、過激化の一途を辿ることとなる。

“映画史”的に鑑みれば、本作製作の1967年に、“アメリカ映画”には大変革が起こった。『俺たちに明日はない』『卒業』の2作が公開され、“ニューシネマ”の時代が始まったのだ。“ベトナム戦争”に対する“反戦運動”が盛り上がる世相と呼応するかのように、映画界的にも、反体制・反権力的のムーブメントが、主流となっていく。

そしてこの4年後には、映画界でも黒人のパワーが爆発!『黒いジャガー』(71)などの“ブラックスプロイテーション”が、旋風を巻き起こす。

こうした流れの中では、『招かれざる客』に、「優等生すぎる」というレッテルが貼られがちになったのも、むべなるかな。ディスカッションによって、人種偏見が乗り越えられるなど、「夢物語」に過ぎないというわけだ。

しかし、この映画のスタッフ・キャストは、そんなことは十分にわかっている。わかっていながらも、世の中は「こうあるべきだ」という、理想主義的な「夢物語」を作ったのである。

製作・監督のスタンリー・クレイマー(1913~2001)は、ハリウッドでは筋金入りの“社会派”であった。プロデューサーとして、アメリカの影の部分を抉ったアーサー・ミラーの戯曲を映画化した『セールスマンの死』(51)や、“赤狩り”の時代を批判したとも言われる西部劇『真昼の決闘』(52)を手掛けた後に、監督デビュー。脱獄囚の白人と黒人が、人種偏見を乗り越えていく『手錠のまゝの脱獄』(58)、核戦争後の世界を描いた『渚にて』(59)、ナチス・ドイツの戦犯裁判を題材にした『ニュールンベルグ裁判』(61)等々の社会派作品を、世に問うてきた。

マット・ドレイトンを演じたスペンサー・トレイシー(1900~67)は、『我は海の子』(37)『少年の町』(38)で、史上初めて2年連続でアカデミー賞主演男優賞を得た名優。クレイマー作品には、『ニュールンベルグ裁判』や『おかしなおかしなおかしな世界』(63)に続いての出演となった。

マットの妻クリスティナ役は、トレイシーとは公私ともにパートナーだった、キャサリン・ヘップバーン(1907~2003)。その生涯に於いて、アカデミー賞では史上最多の4度、主演女優賞に輝いているが、トレイシーと9本目にして最後の共演作となった本作で、2度目の獲得となった。

ヘップバーンは、婦人参政権運動にも積極的に関わった社会活動家の両親の下に育ち、ハリウッドの女優としては、自らの出演作にプロデューサーとして関わるようになった、先駆け的な存在。1940年代後半、ハリウッドに“赤狩り”の嵐が吹き荒れた頃には、その反対集会に参加し、政府の“ブラックリスト”に載せられることも厭わず、演説まで行っている。

そして、シドニー・ポワチエ(1927~ )である。その人品には、誰もが感銘を受けざるを得ない、黒人医師ジョン・プレンティス役は、この時代にポワチエの存在がなければ、成り立たなかったであろう。

ポワチエは、『暴力教室』(55)の高校生役で注目を浴びた後、クレイマー監督の『手錠のまゝの脱獄』で、黒人俳優として初めてアカデミー賞主演男優賞にノミネート。そして『野のユリ』で、黒人初の主演男優賞受賞に至った。

人気も絶大で、本作が公開された67年には、「マネー・メイキング・スター」の第7位にランクイン。翌68年には、堂々第1位に輝いている。

しかしその一方で、インテリ層の役を演じることが多かった彼に対しては、多くの批判も寄せられた。現実にアメリカに住む黒人たちの多くが、貧困層に属し、まともな教育も受けられない中で、ポワチエの役柄は、「白人にとっての、黒人の理想像に過ぎない」というわけである。「白人化した黒人」更には「白人のペット」などという、心ない罵声を浴びせられたりもした。

しかし彼が、クレイマー監督の諸作や『夜の大捜査線』(67)など、人種差別に物申す数々の作品に出演。更には“公民権運動”にも積極的に参加して、黒人の地位向上に大きな役割を果たしたのは、紛れもない事実である。

2002年開催のアカデミー賞、デンゼル・ワシントンが『トレーニング・デイ』(01)で、『野のユリ』のポワチエ以来38年振りに、主演男優賞を受賞した黒人俳優となった。その際に会場に居たポワチエに対して、「ずっと貴方を目標にしている」とスピーチを行ったが、確かにポワチエが居なければ、この日が来るのは、もっと遠かったかも知れない。

ポワチエは、「白人受け」する黒人俳優として人気を得て、黒人のイメージを向上させながら、“公民権運動”などに積極的に関わった。仲間たちのためにも、実は至極したたかに、立ち回っていたのである。

“1967年”に於いては、“人種差別”の問題を取り上げ、しかも商業映画としての評価や人気を勝ち取るためには、時には「優等生すぎる」ようにも映る、『招かれざる客』のやり方が「ベター」だったのである。観客や評論家からの信頼も厚い、この監督この出演者たちによって、ディスカッションを通じて、白人と黒人が人種の壁を乗り越えていく「夢物語」を紡いだからこそ、本作は広く支持を集めて、世間に一石を投じることにも、成功したわけである。

しかし、それから半世紀以上が過ぎた今、現実を見ると、絶望的な気分に襲われる。本作の中のセリフが実現したが如く、“黒人大統領”まで誕生した後に、まさか“差別主義者”の大統領が君臨する日が来るとは…。

今日のアメリカ、そして世界にとっては、彼こそが“招かれざる客”と言えるだろう。■

『招かれざる客(1967)』(C) 1967, renewed 1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.