COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2020.06.24

精神的にも社会的にもすごく踏み込んだ、強烈だけれど現在の映画界の根幹を成す映画

今日、ご紹介するのは1960年のイギリス映画『血を吸うカメラ』です。 主人公マークは、16mmカメラの三脚にある“武器”を取り付けて、それで女性を刺し殺しながら、死んでいく瞬間を映像に記録する、というとんでもないサイコ・キラーです。いわゆる“スナッフ・フィルム”をテーマにした最初の映画です。 “サイコ・ホラー”といえばアルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』(60年)が有名ですけど、この『血を吸うカメラ』のほうが2カ月早く公開されています。だから本作が本当の意味で“サイコ・ホラー”の元祖といえると思います。 監督はマイケル・パウエル。エメリック・プレスバーガーとのコンビで作った史上最高のバレエ映画『赤い靴』(48年)で有名な世界的な巨匠です。 『黒水仙』(46年)など、豪華な「テクニカラー」映画の名作を何本も送り出していましたが、パウエルは、この『血を吸うカメラ』を作ったことによってメディアでさんざん攻撃されて、以後、映画が撮れなくなりました。 人々がなぜ怒ったかというと、殺人者である主人公に共感を込めて描いているからです。マークは精神科医である父親の実験で、幼い頃から恐怖を与 えられ、その様子をフィルムに記録されてきました。それで、父親が死んだ後も、女性に対してその実験をし続けているわけです。彼は女性に対して性 欲を覚えると、ペニスの代わりに三脚を突き刺して殺さずにはいられない人になってしまいました。つまり彼はある意味、被害者なんですね。しかし、彼に同情するように描かれた『血を吸うカメラ』を世間は許さず、20年間も劇場にはかかりませんでした。 その封印を解いて再上映し、再評価させたのは、マーティン・スコセッシです。 マイケル・パウエルはイギリスで映画が撮れなくなって、ニューヨーク大学で映画を教えていたんですが、その生徒がスコセッシだったんです。 スコセッシは『血を吸うカメラ』の恐ろしさは、マークが殺人を重ねるうちに、性欲や殺人そのものより、完璧な殺人フィルムを完成させることに取り憑かれていくことだと言っています。つまり奇妙な映画作家になっていくんです。「『血を吸うカメラ』は映画を作る者が陥っていく暗黒面を描いている」とスコセッシは言っています。 『血を吸うカメラ』のマークは、スコセッシの『タクシー・ドライバー』(76 年)にも強い影響を与えています。女性に触れられない主人公トラヴィスが ポルノ映画館でスクリーン上の裸の女性を、人差し指で作ったマグナムで撃つシーンなどですね。 また、恐怖の実験ということで、一種のマッド・サイエンティスト物でもあります。孤独な科学者たちの歪んだ 愛情を描く東宝映画や円谷プロ作品にもつながるものがある、おぞましい傑作ですので、是非、御覧ください! (談/町山智浩) MORE★INFO.●主人公マーク・ルイス役には当初ダーク・ボガードにオファーしたが、契約を結んでいたランク社に貸し出しを拒否され、次いでローレンス・ハーヴェイを考慮するも、契約前に他社に引き抜かれてしまい、パウエルの友人カール=ハインツ・ベームになった。●ヒロイン、ビビアン役には、若きジュリー・アンドリュースの名も挙がっていた。●犠牲者のひとりミリーを演じたのは、当時ロンドンで有名なグラマーモデル、パメラ・グリーン。彼女が殺害されるシーンで見せたヌードは、英国映画史上初のヌード・シーンだった。●主人公マークが撮った「ホーム・ムービー」では、ルイス教授役をパウエル監督自身が、若きマーク役を監督実子コロンビアが、母親役も監督の当時の妻でコロンビアの実母 フランキー・リドリーが演じている。 (C) 1960 Canal + Image UK. Tous Droits Reserves.

-

COLUMN/コラム2020.06.06

血と硝煙とバイオレンスの強臭にむせる『ダブルボーダー』

■保安官と麻薬王、袂を分かつ二人の男たち ジャック・ベンティーン(ニック・ノルティ)とキャッシュ・ベイリー(パワーズ・ブース)は、幼い頃からの親友どうしだ。だが今では、片やエルパソ郊外の小さな町で働くテキサスレンジャーで、片やメキシコを牛耳る麻薬王だ。ジャックにとってキャッシュは、治安を乱す元凶でもあり、かつて愛した女性サリタ(マリア・コンチータ・アロンゾ)を奪い合う宿命のライバルだった。 ウォルター・ヒル監督が1987年に発表した映画『ダブルボーダー』は、テキサスとメキシコを挟んだ国境の町を舞台に、袂を分かった男同士が血で血を洗う抗争を繰り広げていくバイオレンスアクションだ。銃を交えることでしか、その存在を主張することができない者たちへの、熱き魂のレクイエムである。 いっぽうこの映画では、もうひとつのエピソードがメインストーリーとともに並走していく。ポール・ハケット少佐(マイケル・アイアンサイド)率いる、米陸軍特殊部隊の臨時ユニットにまつわるものだ。この部隊を構成する6人の兵士たちは、全員が死亡報告を受けたゴーストアーミーであり、ベンティーンの監視のほか、町に関する覆面捜査を担っていた。 そんな彼らの目的もまた、私設軍隊を率いる麻薬王ベイリーの殲滅にあったのだ。 このように物語を大殺戮へと向ける布石とサスペンスフルな構造を経て、映画はベイリー殲滅作戦を遂行しようとするベンティーンとハケット少佐が目的を一致させ、共にベイリーが拠点とするメキシコへと赴かせていく。 ■原題が示す意味と製作までの紆余曲折 ところでこの『ダブルボーダー』、先述した二つの国境にちなんでつけられた邦題だが、原題の“Extreme Prejudice”が分かりづらいことへの配慮もあった。もともとこの言葉は、軍事作戦における「極端な偏見をもって事を終わらせる」という処刑の婉曲な表現で、劇中におけるベイリー殲滅作戦を示している。本国においてこの独自のフレーズは、ベトナム戦争映画『地獄の黙示録』(79)で周知の一助となっていた。 その『地獄の黙示録』の脚本を担当したのが、この『ダブルボーダー』の原案者としてクレジットされているジョン・ミリアスである。 もともと『ダブルボーダー』は、『コナン・ザ・グレート』(82)『若き勇者たち』(84)の監督として知られるミリアスが起案したもので、自身の脚本・監督のもとワーナー・ブラザーズによって製作される計画が立てられていた。本来ならば1976年10月にテキサスで撮影に入る予定だったが、ミリアスがサーフィンをモチーフにした青春映画『ビッグ・ウェンズデー』(78)を先に手がけたことにより、プロジェクトは暗礁に乗り上げる。加えてミリアス自身が本作を監督することに興味を失ってしまったことから、プロデューサーは別の監督の起用を検討し、改めて1976年11月の撮影開始日が設定された。 しかしプロジェクトは再々の延期を余儀なくされ、しびれを切らしたワーナーは権利売却のため、カサブランカ・レコードおよびフィルムワークスと交渉していたが、その契約も頓挫し、製作は塩漬け状態となっていく。 事態が大きく動いたのは1984年。『ランボー』(82)を世界的に大ヒットさせたカロルコ・ピクチャーズが『ダブルボーダー』の権利を買収し、『ランボー』の監督であるテッド・コッチェフの次回作としてようやくプロジェクトが再始動となったのだ。しかしコッチェフ監督は方向性の違いからプロジェクトを降り、後に『羊たちの沈黙』(91)でメジャーとなるジョナサン・デミが監督するよう交渉が進められた。デミは1985年3月までには脚本のリライトを完了させ、同年夏にミリアスと共にテキサスでの撮影を開始する予定だったが、残念ながら実現に至ることはなかった。 そこでカロルコは新たにウォルター・ヒルを監督に任命し、彼がスティーブ・マックイーン主演のアクション『ブリット』(68)でアシスタントディレクターを担当していたとき、脚本家としてかかわっていた旧友の脚本家ハリー・クライナーを雇い脚本を書き直したことを機に、プロジェクトは一気呵成に進行。1986年4月14日にテキサス州エルパソ地域で主な撮影が始まり、ディストリビューターのトライスター・ピクチャーズは同年のクリスマスシーズンに本作を公開する態勢が整っていく。 だがヒル監督とプロデューサーサイドは翌1987年4月の公開を主張。原因は出演者に約3ヶ月の軍事訓練を課したことや、加えて上映時間の関係からハケット少佐以下ゴーストアーミーのパートが大幅に削られ(ちなみにこの大幅にカットされた場面は、映画の公開と同時期に刊行されたノベライズで確認することができる)、その説明不足を補うための追加パート撮影を余儀なくされたことなど諸事情が絡み、結果的に映画は1987年4月24日に1071スクリーンでの公開となった。 しかし最初の10日間こそ650万ドルを獲得したものの、トータル的な収入は製作費の半分にも満たない1.100万ドルにとどまり、大幅な赤字を記録してしまった。とはいえ贅沢にかけられた予算と徹底した戦闘描写が求心力となり、本作はウォルター・ヒル監督のフィルモグラフィにおいてカルト的な人気を得ている。 ■『ワイルドバンチ』とサム・ペキンパーへの敬意 また『ダブルボーダー』は、『わらの犬』(71)『ゲッタウェイ』(72)の監督サム・ペキンパーに対して、ヒル監督がオマージュを捧げた作品として認識されている。とりわけ本作はペキンパーの代表的傑作『ワイルドバンチ』(69)のリメイクであるかのように感じられる箇所が多い。 ゴーストアーミーたちの死亡報告書を見せる冒頭からして、映画は『ワイルドバンチ』のアヴァンタイトルで展開するストップモーションと運びが似ているし、パイク(ウィリアム・ホールデン)率いるワイルドバンチと『ダブルボーダー』のゴーストアーミーが共にメキシコを目指そうとする目的の一致も然り。そして敵対するベイリーの麻薬組織は、『ワイルドバンチ』で私設軍隊を持つマパッチ将軍(エミリオ フェルナンデス)と同工異曲の存在だ。 他にも特に際立つ類似点は、クライマックスにおける銃撃戦の描写だろう。集中豪雨のように画面を覆い尽くす銃弾の嵐や、スローモーションでシューティングされた崩れゆく人々——。これらは「デス・バレエ(死の舞踏)」と喩えられた、『ワイルドバンチ』における最後の銃撃描写を踏襲したものだ。ご丁寧なことに両作とも、同シチュエーションは約5分間と尺まで足並みを揃えている。 こうしたホットな引用は単に表現上のものではなく、戦いによって仲間を失いながらも、それでも屍を越えて前に進もうとする男たちの「滅びの美学」を体現している。ペキンパーの精神を現代に受け継ごうとしたヒルの尊敬心を、この『ダブルボーダー』は何よりも示したものといっていい。 だが、そんな滅びの美学を悪人が示す『ワイルドバンチ』とは異なり、本作のベンティーンたちは、不器用ながらもそれを正義で追求しようとする。 「悪の道はたやすい。だが正義の道は果てしなく困難だ」 劇中、ベンティーンの上司ハンク(リップ・トーン)がいう言葉どおり、映画は最後の最後まで、善悪をめぐる葛藤が物語を大きく左右に揺り動かしていく。だからこそ、正義に準じた者には最高の見せ場が与えられるのだ。厭世的だったペキンパーと異なり、どこかヒーローに対して希望を残していたヒルの性質を、ここでは対照的なものとしてうかがうことができるだろう。 それにしても、ジョナサン・デミ監督による『ダブルボーダー』というのも、こうして評価の定まった今となっては観たかった気もするが……。■

-

COLUMN/コラム2020.06.04

男同士の無邪気な友情を描くニューシネマ的ロードムービー『サンダーボルト』

クリント・イーストウッドとマイケル・チミノの出会い先ごろ90歳の誕生日を迎えたハリウッドの生ける伝説クリント・イーストウッド。テレビ西部劇『ローハイド』(’59~’65)で注目され、イタリアへ出稼ぎ出演した『荒野の用心棒』(’64)で国際的な映画スターとなり、『ダーティハリー』(’71)のハリー・キャラハン刑事役で泣く子も黙るトップスターへと上りつめたイーストウッドだが、さらに俳優のみならず映画監督としても2度のオスカーに輝く巨匠として活躍しているのはご存じの通り。しかし、そんな彼がこれまで、少なくない数の映画監督にデビューのチャンスを与えてきたことは意外に忘れられているかもしれない。『荒野のストレンジャー』(‘73)や『アイガーサンクション』(’75)などでイーストウッドの助監督を務めたジェームズ・ファーゴは『ダーティハリー3』(’76)で、『マンハッタン無宿』(’68)以来イーストウッドのスタントダブルを務めたバディ・ヴァン・ホーンは『ダーティファイター 燃えよ鉄拳』(’80)で、イーストウッド主演作『アルカトラズからの脱出』(’79)の脚本を書いたリチャード・タグルは『タイトロープ』(’84)で、それぞれ監督へと進出している。そんなイーストウッド門下生の中でも最大の出世頭となったのが、『サンダーボルト』(’74)で監督デビューを飾ったマイケル・チミノである。ジョン・ミリアスと共同で書いた『ダーティハリー2』(’73)の脚本がイーストウッドに認められ、本作の監督を任されたと言われているミリアスだが、本人のインタビューによると実は順番が逆だったという。もともとニューヨークの人気CMディレクターとして鳴らし、その実績が買われて大手タレント・エージェント、ウィリアム・モリスと代理人契約を結んだチミノ。そのウィリアム・モリスが当時抱えていたトップ・クライアントの1人がクリント・イーストウッドで、チミノは担当エージェントだったスタン・ケイメンからイーストウッド主演を念頭に置いて脚本を書くよう依頼される。それが、この『サンダーボルト』だったのだ。チミノの脚本を読んでいたく気に入ったイーストウッドは、自身の制作会社マルパソ・カンパニー(現マルパソ・プロダクションズ)で映画化すべく『サンダーボルト』の権利を購入。さらに、ちょうど当時ジョン・ミリアスが『ディリンジャ―』(’73)で監督デビューすることになり、未完成のままとなっていた『ダーティハリー2』の脚本を、イーストウッドはチミノに仕上げさせる。そして、その出来栄えに満足した彼は、当初は自身で監督するつもりだった『サンダーボルト』の演出をチミノに任せることにした…というのが実際のところだったらしい。中年にさしかかった元銀行強盗と天衣無縫な風来坊の若者主人公はかつて新聞を賑わせた銀行強盗サンダーボルト(クリント・イーストウッド)。モンタナ金庫から500万ドルを強奪した彼は、ほとぼりがさめるまで現金を寝かせておくため、田舎町ワルソーの小学校の黒板の裏に500万ドルを隠したものの、仲間たちから持ち逃げしたと誤解され命を狙われていた。とある教会の牧師として身を隠していたサンダーボルトだったが、そこへかつての仲間がやって来る。命からがら逃げだした彼は、たまたま盗んだ車で通りがかった風来坊の若者ライトフット(ジェフ・ブリッジス)と知り合う。お互いに年が離れていながら、なぜか意気投合したサンダーボルトとライトフット。ハイジャックや窃盗を重ねながら、あてどのない旅を続けることになった2人だが、そこへ今度はまた別の追手が現れる。やはりサンダーボルトの強盗仲間だったレッド(ジョージ・ケネディ)とグッディ(ジェフリー・ルイス)だ。いきなり命を狙われて戸惑うライトフットに事情を説明するサンダーボルト。レッドたちの追跡を振り切った2人は、500万ドルを回収すべくワルソーへと向かうが、なんと小学校は新校舎に建て替えられていた。いったい現金はどこへ消えてしまったのか?と途方に暮れる2人。ひとまず、追いついてきたレッドとグッディの誤解を解いたサンダーボルトに、若くて無鉄砲なライトフットが軽い気持ちで提案する。以前に強盗をやって成功したのなら、また同じ方法で強盗をすればいいんじゃね?と。かくして、武器や道具を揃えるためにアルバイトを始め、過去に襲撃したモンタナ金庫を再び襲う計画を立てるサンダーボルト、ライトフット、レッド、そしてグッディの4人だったが…!?ということで、さながら『俺たちに明日はない』(’67)×『突破口!』(’73)といった感じのニューシネマ風ロードムービー。アメリカ北西部の美しくも雄大な自然を背景に、自由気ままなアウトローたちの友情と冒険、そして因果応報のほろ苦い結末を、大らかなユーモアと人情をたっぷり盛り込みながら軽快に描いていく。決してハッピーエンドとは言えないものの、しかしシリアスで悲壮感の漂う『ディア・ハンター』(’78)や『天国の門』(’81)とは一線を画するチミノの爽やかな演出が印象的だ。 果たして2人の絆は友情なのか恋愛なのか?そんな本作について、たびたび話題に上るのがサンダーボルトとライトフットの同性愛的な関係性だ。まあ、この手の「ブロマンス」映画には常について回るトピックではあるのだが、確かに本作の2人の間柄には単なる男同士の友情を超えたような、まるで恋愛にも似たような繋がりがあると言えるだろう。だいたい、出会ってすぐに「俺の友達になってくれ!」とサンダーボルトに猛アタックするライトフットなんて、ドストライクの女子に一目ぼれして舞い上がる思春期の男子そのもの(笑)。そんな若者のプロポーズ(?)に対して「俺たち10歳も年が離れてるんだぜ!?」と切り返すサンダーボルトも、まるで年下の若い女の子に愛を告白されて戸惑う中年のオジサンみたいだ。ちなみに撮影当時のイーストウッドは43歳、ブリッジスは23歳。実際は親子ほど年が離れている。で、そんな2人の間に割って入ろうとして、なにかにつけライトフットを目の敵にするのがレッド。朝鮮戦争時代からの仲間であるサンダーボルトをなぜ殺そうとしたのか?と尋ねるライトフットに、「友達だからだ」と興奮しながら答えるレッドだが、これぞまさしく可愛さ余って憎さ百倍、もはや若い女になびいたダンナへの嫉妬に狂う古女房にしか見えない。実はこれ、イーストウッドを巡るジェフ・ブリッジスVSジョージ・ケネディという三角関係を描いた愛憎ドラマでもあるのだ。また、意外と女性キャラが多く登場する本作だが、しかしそのいずれもが単なる「性処理用のオブジェクト」か「男性を嫌悪するフェミニスト」のどちらかであり、物語の上で重要な役割を果たす女性は1人もいない。もちろん、だからといって本作がミソジニスティックな映画だと言うつもりは毛頭ない。ただ単純に、サンダーボルトもライトフットも常にお互いへの友情が最優先事項というだけ。基本的に女性に対して無関心なのだ。そういえば、若い女を抱いたサンダーボルトなんか、実につまらなそうな顔していたっけ。ライトフットだって口先では女好きのような発言を繰り返すが、しかしその行動を見る限りでは本当に女性に興味があるのかも疑わしい。なるほど、これをクローゼット・ゲイと解釈することも可能ではあるだろう。ただ、ここで個人的な見解を述べさせてもらうと、確かにサンダーボルトとライトフットの絆は友達以上恋人未満とも呼ぶべきプラトニックな愛情の様相を呈しているが、しかしそれは恋愛感情というよりも第二次性徴以前の少年たちによく見られる無邪気な友情のように思える。女子の介在する余地がないのはそのためだし、結婚した夫婦やアツアツな男女カップルを滑稽に描いているのも、恐らくチミノ自身がそうした男同士のピュアな友情にある種のロマンを抱いているからなのではないだろうか。いずれにせよ、本作におけるサンダーボルトとライトフットは大人になりきれない大人、いつまでも自由と冒険を追い求めるトム・ソーヤ―とハックルベリー・フィンであり、これは社会に適合できない孤独な彼らがお互いの存在に救いを見出し、一獲千金の大博打に夢を求める物語なのだと思う。イーストウッドもジェフ・ブリッジスも好演だが、中でも本作で2度目のアカデミー助演男優賞候補になったブリッジスの屈託のない笑顔はとても魅力的だ。最後に、脇を彩る多彩なキャストについて。ライトフットが車で引っ掛ける女性メロディ役のキャサリン・バックは、その後『爆走!デューク』(’79~’85)で人気爆発するテレビ・スター。その友達のグロリア役を演じるジューン・フェアチャイルドは、麻薬中毒で身を持ち崩して一時はホームレスとなり、68歳で亡くなった時は障害者年金でスラム地区の安ホテルに住んでいたという。ライトフットがナンパしようとするバイクの女性カレン・ラムは、ロックバンド、シカゴの中心人物ロバート・ラムの元奥さんで、後にビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンと結婚・離婚を繰り返した人。サンダーボルトがバイトする工場のセクシーな経理係クローディア・リニアは、アイク&ティナ・ターナーのバックコーラス・グループ、アイケットのメンバーだった有名なセション・ボーカリストで、ミック・ジャガーやデヴィッド・ボウイの恋人だった。ローリング・ストーンズのヒット曲「ブラウン・シュガー」は彼女が元ネタだったとも言われている。■ 『サンダーボルト(1974)』(C) 1974 MALPASO PRODUCTIONS. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2020.06.04

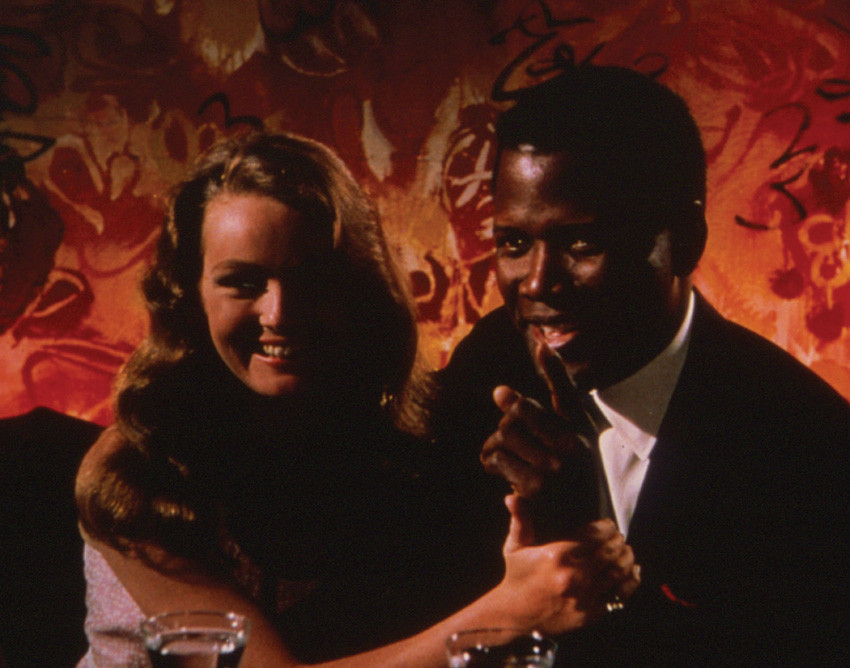

2020年、アメリカの大混乱を憂慮しながら、1967年製作の『招かれざる客』を想う

つい先日(2020年5月25日)、ミネソタ州ミネアポリスで、黒人男性のジョージ・フロイドさんが、白人警察官の不当な制圧によって死亡するという事件が発生した。これがきっかけとなって、アメリカ各地へと抗議運動が広がる中、それを敵視するトランプ大統領の差別的な言動もあって、深刻な事態へと発展していった。 「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命だって大切だ)」 このフレーズを噛み締めながら、半世紀以上前の1967年、当時の“理想主義者たち”によって作られた、本作『招かれざる客』へと、思いを致してみたい。 サンフランシスコの空港に降り立った、ジョン・プレンティス(演;シドニー・ポワチエ)とジョーイ・ドレイトン(演;キャサリン・ホートン)。30代後半と20歳そこそこ、ちょっと歳が離れたこのカップルが人目を引き、通りすがりに眉をしかめる者さえ見受けられたのは、ジョンが黒人男性で、ジョーイが白人女性だったからである…。 ハワイで出会い、恋に落ちた2人は、結婚を決意。ジョーイの両親に報告するため、サンフランシスコへとやって来た。 ジョーイの父マット(演;スペンサー・トレイシー)は、新聞社を経営。人種差別反対のキャンペーンなどを行ってきた、筋金入りのリベラル派である。そんな彼を支えてきたのが、妻のクリスティナ(演;キャサリン・ヘップバーン)。 進歩的な考え方の両親に育てられてきたからこそ、ジョーイの前には人種の壁がなかった。そして彼女は、この結婚を親が反対するなど、微塵も考えなかったのである。 ジョーイにジョンを紹介され、クリスティナは一瞬驚きの色を見せる。しかし娘のことを誰よりも愛し理解する彼女は、すぐにジョーイたちの味方となった。 一方父のマットは、優秀な医師で聡明なジョンに対して、好感を抱くものの、ひとり娘のパートナーとなると、話が違った。黒人との結婚など、世間の目も厳しく、ジョーイが苦労するに決まっている。簡単に賛成など、出来なかった。 ジョンもジョーイとは違って、手放しで祝福してもらえるなどとは、思っていなかった。そして、マットの賛成が得られなければ、「結婚はできない」と考えている旨を、彼へと伝える。 しかしジョーイは、幸せいっぱい。父が苦悩しているなど、思いもよらない。 そんな中ジョンの両親も、息子のフィアンセにいち早く会いたいと、サンフランシスコへとやって来た。しかし息子の相手が、「白人の若い女性」などと思ってもいなかったため、ジョーイの顔を見て、大いに困惑するのであった。 ジョーイはその夜遅くには、ジョンの赴任先であるスイスのジュネーヴへと、共に旅立つつもりになっていた。白人のドレイトン家と黒人のプレンティス家が、一堂に会する晩餐の席までには、マットはこの結婚への態度を決めなければならない。 ジョンとジョーイ、真剣に愛し合い、慈しみ合っている2人の“結婚”の行方は!? 本作『招かれざる客』は、多くのシーンがドレイトン家を舞台にした“会話劇”として進行する。天真爛漫なジョーイを別として、ほとんどの登場人物たちは、大いに悩み、時には感情を高ぶらせながらも、至極理知的に意見を交換し合う。議論を通じてコミュニケーションすることこそが、偏見を乗り越え、理解し合うための最大の武器である。そう主張しているかのようである。 黒人であるジョンに対し、あからさまに「差別的」で「興味本位」に接してくる者は、早々に物語の外へと追いやられる。それは、“コミュニケーション”以前の問題だからであろう。 ジャーナリストのマットが、“リベラル”であるが故に悩むというのが、物語の肝になっている。彼の親友で、やはり進歩的な考え方を持つ神父が、「自分の主義に復讐された」「リベラルの化けの皮が剥がれたな」などと、マットをからかう。だがマットは、“理想”を掲げて長年戦ってきたからこそ、己の内部にもある“差別心”に、真摯に対峙せざるを得ないわけである。 ジョンがジョーイを「大切に思う」が故に、まだ男女の関係になっていない点などは、この時代ならではの描写という気もする。しかしそんな点も含めて、とにかくほとんどの登場人物が、理性的で「話せばわかる」人たちなのである。ちょっと、あり得ないぐらいに。そのため本作には、登場人物たちも物語の展開も、ちょっと「優等生」すぎるという指摘もある。 ここで、本作が製作された1967年頃の、アメリカの情勢を眺めてみたい。実はこの年の6月までは、17の州で異人種間の結婚が禁じられていた。1964年7月2日に、人種差別を禁じる「公民権法」が制定されてから3年ほど経っていたが、この映画の撮影中はまだ、白人と黒人が結婚することが罪になる州が、存在したのである。 そして翌68年、「非暴力」を唱えていた、公民権運動のリーダー、キング牧師が暗殺される。以降の黒人解放運動は、過激化の一途を辿ることとなる。 “映画史”的に鑑みれば、本作製作の1967年に、“アメリカ映画”には大変革が起こった。『俺たちに明日はない』『卒業』の2作が公開され、“ニューシネマ”の時代が始まったのだ。“ベトナム戦争”に対する“反戦運動”が盛り上がる世相と呼応するかのように、映画界的にも、反体制・反権力的のムーブメントが、主流となっていく。 そしてこの4年後には、映画界でも黒人のパワーが爆発!『黒いジャガー』(71)などの“ブラックスプロイテーション”が、旋風を巻き起こす。 こうした流れの中では、『招かれざる客』に、「優等生すぎる」というレッテルが貼られがちになったのも、むべなるかな。ディスカッションによって、人種偏見が乗り越えられるなど、「夢物語」に過ぎないというわけだ。 しかし、この映画のスタッフ・キャストは、そんなことは十分にわかっている。わかっていながらも、世の中は「こうあるべきだ」という、理想主義的な「夢物語」を作ったのである。 製作・監督のスタンリー・クレイマー(1913~2001)は、ハリウッドでは筋金入りの“社会派”であった。プロデューサーとして、アメリカの影の部分を抉ったアーサー・ミラーの戯曲を映画化した『セールスマンの死』(51)や、“赤狩り”の時代を批判したとも言われる西部劇『真昼の決闘』(52)を手掛けた後に、監督デビュー。脱獄囚の白人と黒人が、人種偏見を乗り越えていく『手錠のまゝの脱獄』(58)、核戦争後の世界を描いた『渚にて』(59)、ナチス・ドイツの戦犯裁判を題材にした『ニュールンベルグ裁判』(61)等々の社会派作品を、世に問うてきた。 マット・ドレイトンを演じたスペンサー・トレイシー(1900~67)は、『我は海の子』(37)『少年の町』(38)で、史上初めて2年連続でアカデミー賞主演男優賞を得た名優。クレイマー作品には、『ニュールンベルグ裁判』や『おかしなおかしなおかしな世界』(63)に続いての出演となった。 マットの妻クリスティナ役は、トレイシーとは公私ともにパートナーだった、キャサリン・ヘップバーン(1907~2003)。その生涯に於いて、アカデミー賞では史上最多の4度、主演女優賞に輝いているが、トレイシーと9本目にして最後の共演作となった本作で、2度目の獲得となった。 ヘップバーンは、婦人参政権運動にも積極的に関わった社会活動家の両親の下に育ち、ハリウッドの女優としては、自らの出演作にプロデューサーとして関わるようになった、先駆け的な存在。1940年代後半、ハリウッドに“赤狩り”の嵐が吹き荒れた頃には、その反対集会に参加し、政府の“ブラックリスト”に載せられることも厭わず、演説まで行っている。 そして、シドニー・ポワチエ(1927~ )である。その人品には、誰もが感銘を受けざるを得ない、黒人医師ジョン・プレンティス役は、この時代にポワチエの存在がなければ、成り立たなかったであろう。 ポワチエは、『暴力教室』(55)の高校生役で注目を浴びた後、クレイマー監督の『手錠のまゝの脱獄』で、黒人俳優として初めてアカデミー賞主演男優賞にノミネート。そして『野のユリ』で、黒人初の主演男優賞受賞に至った。 人気も絶大で、本作が公開された67年には、「マネー・メイキング・スター」の第7位にランクイン。翌68年には、堂々第1位に輝いている。 しかしその一方で、インテリ層の役を演じることが多かった彼に対しては、多くの批判も寄せられた。現実にアメリカに住む黒人たちの多くが、貧困層に属し、まともな教育も受けられない中で、ポワチエの役柄は、「白人にとっての、黒人の理想像に過ぎない」というわけである。「白人化した黒人」更には「白人のペット」などという、心ない罵声を浴びせられたりもした。 しかし彼が、クレイマー監督の諸作や『夜の大捜査線』(67)など、人種差別に物申す数々の作品に出演。更には“公民権運動”にも積極的に参加して、黒人の地位向上に大きな役割を果たしたのは、紛れもない事実である。 2002年開催のアカデミー賞、デンゼル・ワシントンが『トレーニング・デイ』(01)で、『野のユリ』のポワチエ以来38年振りに、主演男優賞を受賞した黒人俳優となった。その際に会場に居たポワチエに対して、「ずっと貴方を目標にしている」とスピーチを行ったが、確かにポワチエが居なければ、この日が来るのは、もっと遠かったかも知れない。 ポワチエは、「白人受け」する黒人俳優として人気を得て、黒人のイメージを向上させながら、“公民権運動”などに積極的に関わった。仲間たちのためにも、実は至極したたかに、立ち回っていたのである。 “1967年”に於いては、“人種差別”の問題を取り上げ、しかも商業映画としての評価や人気を勝ち取るためには、時には「優等生すぎる」ようにも映る、『招かれざる客』のやり方が「ベター」だったのである。観客や評論家からの信頼も厚い、この監督この出演者たちによって、ディスカッションを通じて、白人と黒人が人種の壁を乗り越えていく「夢物語」を紡いだからこそ、本作は広く支持を集めて、世間に一石を投じることにも、成功したわけである。 しかし、それから半世紀以上が過ぎた今、現実を見ると、絶望的な気分に襲われる。本作の中のセリフが実現したが如く、“黒人大統領”まで誕生した後に、まさか“差別主義者”の大統領が君臨する日が来るとは…。 今日のアメリカ、そして世界にとっては、彼こそが“招かれざる客”と言えるだろう。■ 『招かれざる客(1967)』(C) 1967, renewed 1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2020.06.02

昭和の特撮映画ファンに愛された賑やかで楽しいファンタジー・アドベンチャー『地底王国』

英国ホラーの名門アミカス・プロの末期を飾った「エドガー・ライス・バローズ三部作」 イギリスの独立系スタジオ、アミカス・プロダクションが製作したファンタジー・アドベンチャーである。アミカスと言えば、一時期は英国ホラーの殿堂ハマー・フィルムの最大のライバルと呼ばれた会社。アメリカ人プロデューサー、ミルトン・サボツキーとマックス・ローゼンバーグによって設立された同社は、『テラー博士の恐怖』(’65)や『残酷の沼』(’67)、『アサイラム・狂人病棟』(’72)などのオムニバス・ホラー映画に定評があったものの、しかしロマン・ポランスキー監督『ローズマリーの赤ちゃん』(’68)が大ヒットした辺りからモダン・ホラーの人気が興隆すると、伝統的な英国ホラーは徐々に時代遅れとなってしまう。当時のハマー・フィルムと同様、ホラー映画以外のジャンルにも力を入れるなど打開策を模索したアミカス。その中で最も成功したのが、この『地底王国』(’76)を含む「エドガー・ライス・バローズ三部作」である。きっかけとなったのは、バローズの名作SF小説「時に忘れられた世界」を映画化した『恐竜の島』(’75)。恐竜などの古代生物が生息する謎の島を舞台にしたこの作品は、ちょうど当時レイ・ハリーハウゼン製作の特撮アドベンチャー『シンドバッド黄金の航海』(’73)が大ヒットしたばかりだったこともあり、イギリス映画の年間興行成績ランキングでトップ20に入るという、アミカス作品としては異例の大成功を収める。そこで同社は、同じケヴィン・コナー監督、ダグ・マクルーア主演の『地底王国』、さらに『恐竜の島』の続編にあたる『続・恐竜の島』(’77)を発表。結局、この三部作を最後にアミカス・プロは倒産してしまうのだが、古式ゆかしい特撮技術を駆使したこれらの作品は世界中のファンタジー映画ファンに愛され、昭和の日本でもしょっちゅう地上波テレビで放送されていたものだ。原作はバローズの小説「地底の世界ペルシダー」。19世紀末のイギリス、天才科学者ペリー博士(ピーター・カッシング)はアメリカ人の大富豪デヴィッド・イネス(ダグ・マクルーア)から資金提供を受け、巨大ドリルを装備した地底探検用ロケット、アイアン・モールを完成させる。大勢の観衆に見送られてアイアン・モールへ乗り込み、地底探検の冒険旅行へと出かけることになったデヴィッドとペリー博士。そこで彼らが目にしたのは、独自の進化を遂げた伝説の地底王国ペルシダーだった。奇妙な形をした植物が生い茂り、見たこともない種類の巨大生物が闊歩する地底空間。そこには原始的な文明を持つ地底人が暮らしていたが、しかし彼らは爬虫類と鳥類のハイブリッドのような種族メーハーに支配され、そのメーハー族にテレパシーで操られた半人半獣のサゴス族によって奴隷のような扱いを受けていた。しかも、最終的にはメーハー族の餌になってしまう。サゴス族に捕らえられてしまったデヴィッドとペリー博士。地底人の王様ガーク(ゴッドフリー・ジェームズ)やお姫様ディア(キャロライン・マンロー)、勇敢な若者ラー(サイ・グラント)たちと知り合った2人は、やがて地底人を解放するためメーハー族やサゴス族に立ち向かっていくこととなる。『007』シリーズや『サンダーバード』のスタッフが集まった手作り感満載の特撮アミカス社長の片割れミルトン・サボツキーの手掛けた脚本は、バローズの原作をほぼ忠実に脚色しているものの、しかしいきなり地底探検へ出発するシーンから始まるなど、余計な説明や前置きの一切を排したコンパクトなスピード感が出色。とにかくサクサクとストーリーが進行し、メーハー族やサゴス族、そしてバラエティ豊かな巨大モンスターたちとの戦いをたっぷりと楽しませてくれる。また、全編に渡って屋外ロケをせず、スタジオに建設された巨大セットおよびミニチュアセットでの撮影で完結させることによって、統一感をもって地底王国の摩訶不思議な世界を再現することが出来たのも良かった。おかげで、屋外ロケとセットの雰囲気の違いが露骨だった『恐竜の島』に比べて、アナログな特撮シーンとの合成が違和感なく馴染んでいる。それにそもそも、この箱庭やジオラマのような作り物感は大変魅力的だ。『恐竜の島』との大きな違いと言えば、巨大モンスターをパペットではなく着ぐるみスーツで描いているのも面白い。これはケヴィン・コナー監督のこだわりだったそうで、『ウルトラマン』をはじめとする日本の特撮テレビ番組に影響されたらしい。二足歩行のサイみたいな巨大モンスター同士が血みどろのバトルを繰り広げるシーンなどはなかなかの迫力。しかも、口にくわえた人間はまるでスーパーマリオネーションである。実は本作の特撮監修とメカデザインを手掛けたイアン・ウィングローヴは、あの『サンダーバード』の特撮助手だった。地底探検用ロケット、アイアン・モールが『サンダーバード』の地底戦車ジェットモグラと酷似しているのはそのためかもしれない。美術デザインおよびクリーチャー・デザインを担当したのは、歴史ドラマ大作『ベケット』(’64)や『1000日のアン』(’69)でオスカー候補になったモーリス・カーター。ロンドンのパインウッド・スタジオに建設された地底王国のセットデザインがとにかく素晴らしい。また、『007』シリーズや『2001年宇宙の旅』(’68)で知られる特撮合成の第一人者チャールズ・スタッフェルによるスクリーン・プロセスも、驚くほどナチュラルな仕上がりでクオリティが高い。まあ、若い世代の映画ファンからすればチープに感じられるかもしれないが、こういう古き良き時代の素朴な特撮も、現代のデジタル技術とはまた違った味わいがある。ちなみに、劇中で滝のように流れる溶岩は工作用の糊に着色したものだそうだ。カルト映画の女王キャロライン・マンローのお色気も必見!主演のダグ・マクルーアはテレビ西部劇『バージニアン』(’62~’71)でブレイクしたハリウッド・スター。ケヴィン・コナー監督とは「エドガー・ライス・バローズ三部作」を含む通算5本の映画で組んだ名コンビだが、実は当時既婚者だったマクルーアはコナー監督の秘書と不倫関係にあり、ロンドンに住む彼女と会うためにコナー監督との仕事を引き受けていたらしい。2人はマクルーアの離婚が成立した’79年に再婚している。なるほど、そういう裏事情があったのですな。ちょっとトボけたペリー博士役を飄々と演じているのは、ご存じクリストファー・リーと並ぶ英国ホラー界のスーパースター、ピーター・カッシング。彼はコナー監督がアミカス・プロで撮った処女作『呪われた墓』(’74)にも出演している。シリアスな怪奇俳優であるカッシングのコミカルな芝居は珍しく感じるかもしれないが、しかし彼はもともとコメディアンを目指して演劇界に入り、若い頃はボードヴィルの舞台にも立ったことがある人物。それゆえであろうか、本作の彼は実に楽しそうだ。そして、ビキニスタイルのセクシーなコスチュームも眩しいヒロイン、地底王国のお姫様ディアを演じているのは、『怪人ドクター・ファイブス』(’71)や『ドラキュラ’72』(’72)、『吸血鬼ハンター』(’73)に『シンドバッド黄金の航海』(’73)と、当時ジャンル系映画のスターとして引く手あまただったカルト映画女優キャロライン・マンロー。実際、本作ではアメリカの出資者が彼女の出演を強く希望していたため、オーディションなど一切なしでオファーされたという。当時の宣材資料を見ても彼女はマクルーアやカッシングよりも大きくフューチャーされており、少なくともジャンル系映画の世界では興行価値の高い女優だったことがよく分かる。確かに、この頃のキャロライン・マンローは抜群に美しい。なお、アミカスで「エドガー・ライス・バローズ三部作」を撮り終えたコナー監督は、次回作としてあの「ジョン・カーター」シリーズの映画化に着手したらしいのだが、しかし莫大な予算がかかることがネックになって断念。その代わりとして作られたのが、海底に沈んだアトランティスが実は火星人の都市だったというSFファンタジー『アトランティス7つの海底都市』(’78)。さらに、クリストファー・リー主演でアラビアンナイトの世界を描いた『Arabian Adventure』(’79・日本未公開)を撮ったコナー監督は、ホラー・コメディ『地獄のモーテル』(’80)を機にアメリカへ拠点を移し、日本の東映と合作した怪作『ゴースト・イン・京都』(’82)を発表。それ以降はテレビ映画やミニシリーズで活躍することとなる。■ 『地底王国』(C) 1976 STUDIOCANAL FILMS Ltd

-

NEWS/ニュース2020.06.01

「ヤング・ソウル・レベルズを探してー。」ザ・シネマメンバーズにて、 台湾青春映画7作品を配信

ザ・シネマメンバーズ、エリック・ロメール9作品の次のラインナップは、台湾の3人の映画作家による青春映画7本。 「青春神話」【ヤング・ソウル・レベルズを探して】 独特な夜の湿度や気怠い空気感、儚い光のなかで描かれるのは、行き場のない苛立ち、未来に対するそこはかとない不安や、抱え持った不満と閉塞感だ。ある作品ではそれはポップに表現され、ある作品ではやりきれない結末を迎える。うまくいかないことばかりだけれど、懸命に生きている若者たち。今を少しだけ変えたい。そんな衝動が形作っていく物語たち。➣観るにはこちら 第一弾は、最新作の「あなたの顔」が公開される、ツァイ・ミンリャンの初期3部作。 「青春神話」【まなざしについて】エリック・ロメールの作風から一転して、ニコリともしない、全く異なるトーン。そう見えるかもしれないが、シンプルなストーリー、BGMをほとんど使わない、グリッドを意識した構図、さらには生々しく向けられているカメラといった共通項がある。ロメールのような軽やかさやお洒落なモチーフは一切ないのだが、ロメールを9作品観た後の目でツァイ・ミンリャンの作品を見るとき、そのまなざしをより実感できるだろう。 そこに見えているものをどう見るのか。というところに個性があらわれるのだとしたら、ツァイ・ミンリャンは、だいぶ生々しく、そして容赦がない。じっと見ている。ずっと映している。例えばロメールの作品を観ているときに、「まさにそこで行われていることにカメラを向けて撮られているのだな。」みたいに感じることがあったと思うが、その感覚で観るのが、味わい方のひとつではないか。ツァイ・ミンリャンのまなざしを味わおう。➣観るにはこちら 「愛情萬歳」【楽しむこと】作品はどれもシンプル。淡々と描かれるストーリーは実にストイックで、時に匂いがキツいと思うかもしれない。が、ロメールと同じで、そこに見えていること以上の意味を求めなくていい。作品全体を見終わった後に残る感情と思い出されるイメージが全て。で良いのではないか。雨のよく降る日本の夏とツァイ・ミンリャンの映画の持つ質感との組み合わせを是非試してもらいたい。もちろん、この相性をお気に召さなくても大丈夫。エリック・ロメールの9作品は今も全て配信中で、好きな時に、何度でも楽しめる。甘いものとしょっぱいものを交互に楽しむように観るのもいい。(ロメールも決して甘くはないのだけれども)➣観るにはこちら第二弾は、この機会に是非観て欲しいチェン・ユーシュン初期2作、そして、見逃していた方も多いであろう、エドワード・ヤンの「台北ストーリー」と、もはやマスターピースである「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」。【笑顔の異端児】ツァイ・ミンリャンとは好対象に、思い切りカラフルでポップな作品を撮っているのが、チェン・ユーシュン。 「熱帯魚」例えば「熱帯魚」は、ツァイ・ミンリャンの「青春神話」と同じく、受験を前にした少年、訪れる偶然と出会いと出来事、それを通過したことによってこの先、なにかが決定的に変わってしまうだろうという予感が描かれるが、これら2つの作品は全く異なる方向へ振り切られた表現となっている。チェン・ユーシュンの作品は、親しみやすいのだが、そこにあるのは、やはり、現在や未来に対して抱いている、もやもやとしたものへの反抗なのだ。そして、特に「ラブゴーゴー」は、詳細は控えるが、人懐っこいビジュアルに油断していると、完全にノックアウトされる傑作なので、絶対に表面的なルックで敬遠することなかれ。➣観るにはこちら 「ラブゴーゴー」【マスターピース】言わずと知れた台湾映画代表格のエドワード・ヤン。今回は、長編2作目にあたる「台北ストーリー」と、彼の名を世界的に知らしめた、「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」の2本をお届けする。エルビス・プレスリーの「Are you lonesome tonight?」の歌詞の引用で、”A Brighter Summer Day”という英語の題名がつけられているということを覚えておくと、「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」は、より味わいが深くなる。➣観るにはこちら 「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」よく晴れた夏の日に、想いがさまよっている。あなたは孤独なのですか?という青い感覚は、今回のどの作品にも共通するテーマのようにも思える。 「台北ストーリー」過ぎ去っていくことへ哀惜、ある季節の終わりを知る時の痛みを伴った空気を、今年の夏、この作品群を観て思い出しませんか?■ ★ザ・シネマメンバーズにて日本最速独占配信(※印の作品を除く) ➣観るにはこちら 【7月配信開始】・青春神話・愛情萬歳・河 【8月配信開始】・熱帯魚・ラブゴーゴー・台北ストーリー※・牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件※ 「青春神話」©Central Motion Picture Corp. All rights reserved.「愛情萬歳」©Central Motion Picture Corp. All rights reserved.「熱帯魚」©Central Pictures Corporation「ラブゴーゴー」©Central Pictures Corporation「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」© 1991Kailidoscope「台北ストーリー」© 3H productions ltd. All Rights Reserved「河」©Central Motion Picture Corp. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2020.05.30

日本映画の革命児・大島渚が、『マックス、モン・アムール』で挑戦したこと

多分クランクインした、1985年の秋だったと思う。大島渚監督が新作『マックス、モン・アムール』を、パリで製作していることが、報じられた。監督の前作『戦メリ』こと『戦場のメリークリスマス』(83)大ヒットの記憶が、まだ新しい頃である。 ヒロインが、あのシャーロット・ランプリングであること。そして彼女が演じるのが、チンパンジーと愛し合う人妻であることが、かなりセンセーショナルに受け止められた。 出演する俳優が実際に性行為を行った、日本初の“ハードコアポルノ”『愛のコリーダ』(76)を撮った大島渚が、『愛の嵐』(74)で「ナチス帽に裸サスペンダー」のデカダンな衝撃をもたらした、シャーロット・ランプリング主演で、人間と猿の“愛”を描く!しかも舞台は、花の都にして“アムール”の本場、フランスはパリ!! 今度は一体、どんな刺激的な作品になるのか?そして、どんなスゴい“性描写”を行うのか?世間的には、そんな下世話な関心も高かったと言える。 しかし翌86年、「カンヌ国際映画祭」のコンペに出品後、フランス公開を経て、87年5月に日本でも『マックス、…』が公開される段になると、識者などの間から、困惑の声が広がっていった。 私は初公開時にこの作品を観ることはなく、後に大島渚が監督した映画作品の全貌を追う必要が生じた際に、初見となった。以前に観賞済みの作品も含め、大島渚作品の初期から時系列で観ていったのだが、なるほど、大島23本目の劇場用長編である本作に、戸惑いを覚えた者が少なからず居た理由が、理解できる気がした。 その理由を紐解くためにも、とりあえずは、本作のストーリーを紹介する。 パリ駐在の、イギリス大使館員ピーター(演;アンソニー・ヒギンズ)。美しい妻と小学生のひとり息子に恵まれ、職場には愛人関係にある同僚もいる。そんな優雅な生活を送っていたが、ある日、妻のマーガレット(演;シャーロット・ランプリング)の様子がおかしいことに気が付く。 探偵を雇うと、妻が秘かにアパートを借りていることがわかる。そこに足を踏み込んだピーターが目撃したのは、何と、妻が雄のチンパンジーと、ベッドを共にしている姿だった。 マーガレットは、マックスと呼ぶそのチンパンジーと、動物園で出会った。そして、一目で惹かれ合ったという。 ただならぬ驚きと嫉妬を覚えたピーターだったが、自宅の一室に檻を付けて、マックスを住まわすことを提案。奇妙な共同生活が始まる。 マックスの部屋に入り浸るマーガレットに対し、ピーターは室内で何をしているのか、気になって仕方がない。そんな彼にマーガレットは、「鍵穴から覗けば」と、部屋のキーを渡すのだった。 ホームパーティを開いた際には、参加者の友人たちにも、マックスの存在が知られてしまう。マックスが見せる、マーガレットへの鮮烈な愛情表現に、その場は気まずい空気が漂った。 マーガレットとマックスの間には、“性的関係”はあるのか?ピーターは煩悶し、日々苛立ちを増していく。やがて仕事にも支障を来たすようになった彼の日常は、大きく軋んでいくのだった…。 本作は、製作の報が伝わった時に期待されたような、「刺激的な作品」では、まったくなかった。“性描写”と言えるようなものも存在せず、その仕上がりは、エスプリの利いた、チャーミングな“艶笑譚”とでも言うべきものだった。 しかし多くの者が戸惑いを覚えたのは、それだけが理由ではない。本作『マックス、…』が、従前の大島作品とは、あまりにも様相を異にしていたからである。 1932年生まれの大島は、京都大学で学生運動に身を投じた後に、「松竹」に入社。「大船撮影所」での助監督を経て、59年に『愛と希望の街』で監督デビューした。 続く『青春残酷物語』(60)『太陽の墓場』(60)の2作が評判となり、“松竹ヌーヴェルヴァーグ”の旗手として、注目される存在になる。しかし安保闘争をテーマにした『日本の夜と霧』(60)が、上映4日で公開中止となったことから、「松竹」に叛旗を翻して、翌61年に退社。 独立プロである「創造社」を興し、以降は、次々と意欲的な作品を作り上げ、60年代から70年代初頭までを、一気呵成に駆け抜けていく。特に評判となったのが、「ATG=日本アート・シアター・ギルド」とのコラボ。製作費を500万円ずつ折半して作る、「1,000万円映画」などで、『絞死刑』(68)『新宿泥棒日記』(69)『少年』(70)『儀式』(71)といった傑作・話題作を世に送り出し、当時の若者たちから、強く支持された。 この頃の大島作品の特徴は、彼の盟友とも言うべき、映画評論家の佐藤忠男氏の言を借りれば、「きっぱりとした反体制的なテーマ」が打ち出されていることである。大島は、貧富の階級差や民族差別、家族制度や沖縄問題等々の、社会的な抑圧を次々と俎上に上げて、闘いを挑んでいった。また、既成の映画文法の破壊にも、極めて自覚的に取り組んでいた。 しかし「1,000万円」という“低予算”故に、得られた自由闊達さにも、やがて限界が訪れる。72年には齢40代に突入し、正に円熟期を迎えんという大島にとっては、その製作規模では、描き切れないものが次第に多くなっていった。 72年に最後の「1,000万円映画」である『夏の妹』を公開。翌73年には、「創造社」を解散した。 そこから大島は、国際舞台へと飛躍する。かつて『絞死刑』が、「カンヌ国際映画祭」の“監督週間”で評判となったのがきっかけとなり、フランスでの評価が高かった大島に、かの国のプロデューサー、アナトール・ドーマンから、作品製作の申し入れがあったのだ。 ここで大島が作ったのが、1936=昭和11年に起こった、「阿部定事件」を題材にした、『愛のコリーダ』。軍国主義が台頭する時代の日本で、ただひたすら性愛に興じる男女の姿を、“ハードコアポルノ”としてリリースし、世を騒然とさせたのである。 『愛のコリーダ』は、フランス側の出資を受けながら、日本を舞台に日本人俳優が出演する作品であったが、大島は続いても、ドーマンプロデューサーと組み、同じ製作スタイルで、『愛の亡霊』(78)を完成させる。この作品は「カンヌ」のコンペに出品され、“監督賞”の栄誉に輝いた。 その5年後に完成させたのが、イギリスのジェレミー・トーマスがプロデューサーを務め、製作費が15~16億円と謳われた、『戦場のメリークリスマス』。日本軍の捕虜収容所を舞台にしたこの作品では、大島が監督した劇映画では初めて、大々的な海外ロケを敢行。坂本龍一やビートたけしが演じる日本軍の兵士と、デヴィッド・ボウイやトム・コンティの連合軍兵士たちの“邂逅”と“衝突”が描かれた。 このように、「1,000万円映画」から国際的な合作へとスケールアップを遂げながらも、大島作品では一貫して変わらなかったことがある。それは 、“日本”という国家、そして“日本人”の在り方を追究し、撃ち続けたことである。 ところが本作『マックス、…』には、“日本”の影も形もない。人と猿の“愛”というアバンギャルドな題材に、無理矢理「大島らしさ」を見出したとしても、やはり、純然たる“フランス映画”に映る。それが、大島作品を追ってきた者たちに困惑をもたらした、最大の理由であったように思われる。 ルイス・ブニュエルの監督作を長く製作してきた、プロデューサーのセルジュ・シルベルマンの提案によってスタートした、この企画。ブニュエル作品の脚本家だったジャン=クロード・カリエールのオリジナル・アイディアが、ベースとなっている。パリに赴いた大島は、カリエールと机を挟んで、脚本作成の作業を進めた。 撮影は、ゴダール作品など、ヌーヴェルヴァーグの映画作家たちを支えてきた、ラウール・クタールを起用。マックスの特殊メイクのスーパーバイザーとして、リック・ベイカーが参加し、タイトルデザインは、『007』シリーズで知られる、モーリス・ビンダーが担当した。 スタッフ、キャスト共、すべて外国人といった座組に、大島は単身乗り込んだ。通訳も付けずに、英語とフランス語を駆使して、演出を行ったという。前作『戦メリ』の際に、日本人スタッフと外国人スタッフが揉めて、ウンザリしたという経緯もあったようだが、これは相当な覚悟を以って、本作の現場に臨んだものと考える他ない。 ここで再び、大島の盟友佐藤忠男氏の言を借りたい。大島は、「自分の仕事が日本的特殊性に頼らず、どこまでインターナショナルな普遍性を持ち得るかの実験として単独でフランスに行くということにした…」のであろう。 己の国際性を高めようという意思は、キャスティングからも顕著だ。ここで大島が、自作の出演者選びに関して、よく述べていた過激な言葉を紹介する。 ~一に素人、二に歌うたい、三四がなくて、五に映画スター。六七八九となくて十に新劇~ 映画には、役を超えてその演じ手の実質を映し出すドキュメンタリー的な側面がある。そしてそれが作品の強みにもなるというのが、大島の考え方であった。実際に、大島の「1,000万円映画」の主役には、現役のフーテン娘や著名なグラフィックデザイナーなど、“素人”が起用されることが、往々にしてあった。また、前作『戦メリ』のメインキャストも、当時は演技の“素人”であった坂本龍一やビートたけし、そして“歌うたい”のデヴィッド・ボウイであった。 しかし本作『マックス、…』では、そうした大島キャスティングの“大原則”さえ外している。主役は、“映画スター”のランプリング、そして脇を固めるのは、ヨーロッパ映画界に於ける、いわば“新劇”俳優たちとなっている。逆説的にはなるが、大島にとってはこれもまた、“挑戦”だったのだと思う。 前述したように、「カンヌ」のコンペにも出品された本作であるが、日仏両国で「絶賛」や「大ヒット」の果実を得たという話は、寡聞にして聞かない。しかし大島の意図から考えれば、“フランス映画”のエスプリが感じられる本作は、十分に「成功」を収めたと言えるのではないだろうか? 本作の後に大島は、『戦メリ』のジェレミー・トーマスと再タッグを組み、『ハリウッド・ゼン』の企画を進める。創成期のハリウッドでTOPスターとなった日本人俳優・早川雪洲と、イタリア系で、同時代の美男スターだったルドルフ・ヴァレンティノの、相克の物語である。 雪洲に坂本龍一、ヴァレンティノにアントニオ・バンデラス、雪洲の妻・青木鶴子にジョアン・チェンと、国際的な顔触れのキャストが決まった。あとは1991年11月に予定された、クランクインを待つばかりとなった。 ところが、セットの建て込みも進み、あと数週間で撮影が開始するというタイミングで、70億円という巨額の製作費の調達にメドが立たなくなり、撮影は半年間延期に。しかしこれも再延期となり、『ハリウッド・ゼン』は、結局製作中止へと追い込まれてしまう。 『マックス、…』に於ける、己の国際性を高める“挑戦”が、必ずや生きたであろう、大島畢生の超大作『ハリウッド・ゼン』。この企画が日の目を見なかったことには、今はただ、残念以外の言葉がない。 結局大島は、『マックス、…』の後の長編監督作は、『御法度』(99)1本のみ。その後は長い闘病生活へと入り、2013年に80歳で彼岸へと旅立った。■ 『マックス、モン・アムール』(C) 1986 STUDIOCANAL - France 2 Cinema

-

COLUMN/コラム2020.05.30

政府軍の軍資金を強奪せよ! 丹波哲郎大活躍のミッション系マカロニ・ウエスタン!!

今回お勧めする映画は『五人の軍隊』です。 いわゆる“マカロニ・ウエスタン”と呼ばれているイタリア製西部劇です。舞台はメキシコ、時代は1910年代なので、自動車が普通に出てきます。こういう映画をメキシコ革命のリーダー、ザパタの名前を取って“ザパタ・ウェスタン”と呼びます。サム・ペキンパー監督の『ワイルドバンチ』(69年)からブームになりましたが、それをどこよりも早くパクったのが『五人の軍隊』です。 革命側の村が5人のプロを雇って政府軍の資金強奪を依頼します。『七人の侍』(54年)に『ワイルドバンチ』の中盤の列車強奪を足した話です。 主演はピーター・グレイブス。当時のTVシリーズ『スパイ大作戦』(66~73年)、今で言う映画「ミッション・インポッシブル」シリーズでリーダーの「フェルプス君」役で人気でした。これでもミッションのリーダー、ダッチマン役ですね。ダッチマンの4人の部下、まず、サムライ役に丹波哲郎! なぜかメキシコに流れてきた日本刀とナイフの名人。そう、『七人の侍』が原点ですから。怪力担当はバッド・スペンサー。日本では80年代のビデオブームのときに、テレンス・ヒルとのコンビで『サンドバギー、ドカンと3発』などのイタリア製アクション・コメディに主演して人気のあったコメディアンです。他には、軽業師ルイス(ニーノ・カステルヌオーボ)と、爆薬のプロ、オーガスタス(ジェームズ・デイリー)。彼はダッチマンの戦友で、『七人の侍』の加東大介の役割です。 脚本はなんとダリオ・アルジェント! 『サスペリア』(77年)以降、血みどろ変態殺人映画の巨匠になりましたが、これは残酷じゃなくて、いい話ですよ。 監督はドン・テイラー、ハリウッド黄金期(40〜50年代)には俳優で、監督に転向し、『五人の軍隊』のあと、『新・猿の惑星』(70年)を撮りました。そのせいかどうか、テイラー監督は出稼ぎでスペインへ行ってこの映画を監督したんですけど、撮影を完了させずに帰国しちゃったらしいんですよ。で、残りをアルジェントが演出して撮影したので、クレジットはありませんがアルジェントの非公式監督作として『五人の軍隊』はカウントされています。 この映画でいちばんいいのは丹波さんです。でも、セリフが一言もありません。英語ができないという設定ですが、丹波さん自身は英語はできます。僕がインタビューしたときに話してくれたんですが、丹波さんは戦後GHQ(General Headquarters:連合国軍最高司令官総司令部)のための日本人通訳として働いていたんです。でも、英国映画『第七の暁』(64年)に出演したときは、実は英語が全然できなかったそうで、英国に行ってから現地の女性と付き合って彼女から英語を習ったんだそうです。「“ピロートーク”ってやつだな!」って言ってました(笑)。 本作でセリフがないのは、セリフが覚えられなかったからだと思います。丹波さん、日本映画でも覚えない人だから。特にマカロニの場合には、セリフがギリギリに決まることが多いんですよ。脚本を書きながら進行してたりするから。けどこの映画、丹波さんを寡黙にしたことですごく良くなりましたね。最大のクライマックスは丹波さんがクレヨンしんちゃんのように走って走って走りまくるシーンです。しかも丹波さん、いつものようにモテモテです! 『五人の軍隊』は、後半の逆転に次ぐ逆転の展開も面白いし、負け犬たちの大逆転映画としても泣けますよ! 舞台はメキシコ革命期、革命軍に雇われた五人の男たちが、それぞれの特技を活かして、政府軍の現金輸送列車を襲撃するマカロニ・ウエスタン! (談/町山智浩) MORE★INFO ●俳優出身の監督ドン・テイラーは、ポーカー・プレイヤー役で出演もしているが、本作が最後の出演作となり、本格的に監督業に転身した。 ●しかしテイラー監督は、最終的に映画を完成出来ず、ダリオ・アルジェントと『情無用のジャンゴ』(66年)の監督ジュリオ・クエスティによって完成された。イタリア版の監督はまた別で、本作や『風来坊/花と夕日とライフルと…』(70年)のプロデューサー、イタロ・ジンガレッリが完成させた。 ●映画の一部は、同時期に撮影されていたセルジオ・レオーネ監督の『ウエスタン』(69年)のセットを流用している。 ●1981年にインドで『Adima Changala』としてリメイクされている(日本には未輸入)。 © Warner Bros. Entertainment Inc.

-

COLUMN/コラム2020.05.21

ハチャメチャな驚愕映像からエモーションが立ちのぼる快作!『スイス・アーミー・マン』

『スイス・アーミー・マン』は、予告編にもほぼまるごと収められていた冒頭のシーンで世の中の度肝を抜いた。ポール・ダノ扮する無人島の遭難者ハンクは、自殺を試みるも失敗し、ダニエル・ラドクリフ演じる水死体を発見する。死体にはガスが溜まっているからか、繁盛にオナラをする。オナラが推進力になると気づいたハンクは生きる希望を見出し、死体にまたがって大海原へと乗り出すのだ。オナラはさしずめジェットエンジンであり、大海原を突き進む超カッコいい絵面にタイトルが重なる。「スイス・アーミー・マン」と! 「スイス・アーミー・マン」とは「スイス・アーミー・ナイフ」をもじった造語。十徳ナイフとも呼ばれるスイス軍御用達の多機能ナイフみたいに、いろんな用途で役に立ってくれる死体のことを意味している。やがてハンクは死体を“マニー”と名付け、マニーは愛する女性サラのもとを目指すサバイバルジャーニーの良き相棒になっていく。 監督は、ミュージックビデオ界から頭角を現した名コンビ、ダニエル・シャイナートとダニエル・クワン(通称“ダニエルズ”)。ふたりの長編映画デビュー作となった『スイス・アーミー・マン』は、奇想天外なアイデアを次々とビジュアル化しまくった怪作だ。“ダニエルズ”の得意技は、合成映像の素材を人力で撮ってしまう力技。冒頭のオナラ噴射で海を渡る名シーンも、ダニエル・ラドクリフが実際にポール・ダノを背中に乗せて、本当にワイヤーで引っ張られているのだからスゴい。全編を貫くこの手作り感が、ありえない設定に奇妙な説得力と温かみをもたらしているのだ。 ハンクとマニーを導くのは、死体だけど勃起するマニーのイチモツだ。ハンクが語るサラへの想いに呼応してか、死んでいるはずのマニーのイチモツはコンパスのようにある方角を指し示す。ハンクはそれが愛するサラのもとへと導いてくれると信じて、人里離れた森の中を、死体のマニーを担いで進んでいくのである。 控えめに言って、この映画はどうかしている。設定もプロットもどうかしているし、ビジュアルもどうかしていて、しかもすべての要素が下ネタ系のギャグに繋がっている。サンダンス映画祭でお披露目された際に、ついていけないと退場する観客が何名もいたという話も意外ではない。ただし、その場限りのふざけたギャグを売りにした映画では決してない。どうかしている描写が積み重なることで、いつのまにか切ない感動すら呼び覚ましてしまうウルトラCこそが本作の神髄なのだ。 そもそもダニエルズはミュージックビデオ時代から、奇想天外なビジュアルにえもいわれぬ情感を醸し出す名人だった。例えばアジア系の男(ダニエル・クワンが演じている)の股間が暴れ出してビルの天井を突き破るDJ Snake & Lil Johnの「Turn Down For What」も、森の中で全裸で戯れる男女の一団がハンターの銃で撃たれると強制的に衣服を着せられていくジョイウェイヴの「Tangue」も、本作の音楽を担当したアンディ・ハルとロバート・マクダウェルが所属するバンド、マンチェスター・オーケストラの「Simple Math」も、驚愕映像を眺めているうちに、不思議と心の奥を掴まれてしまう。同じ胸の痛みを知る者同士のようなシンパシーを覚えてしまうマジックが、“ダニエルズ”の作品には宿っているのである。 つまり『スイス・アーミー・マン』は“ダニエルズ”の長編映画第一作であり、ミュージックビデオや短編作品で探求してきた「バカバカしいけどエモーショナル」というアプローチを進化発展させた第一期の集大成的な作品でもあるのだ。ただ、あまりにもビジュアルセンスが突出しているせいで、サンダンス映画祭の例のように観る側の戸惑いを誘発してしまうこともある。尖鋭化した才能が諸刃の剣になっているとも言える。 もしかするとその危険性は、当人たちが一番理解していたのではないかと思わせるのが、ダニエル・シャイナートの単独監督となった第二作『The Death of Dick Long』だ。「Dick」はイチモツの俗語なので「チンコ・デカイさんの死」とでも訳すべきだろうか。シャイナートの故郷アラバマ州で撮影されたこの犯罪コメディで、シャイナートは得意の合成テクニックを敢えて封印。奇妙な変死体をめぐって名もない田舎者たちが巻き起こす珍騒動を、あくまでも現実主義的な表現のみで描き切っている。 とはいえ“ダニエルズ”らしい刻印はしっかりと押されている。ネタバレは避けたいが、タイトルに象徴されているように、こちらの作品も壮大な下ネタが仕込まれたバカ話なのは共通している。しかしこれもまた、バカな人間たちの愚行三昧を、ひねりのある共感と優しさをもって描いているのだ。 『The Death of Dick Long』にダニエル・クワンは参加していないが、『スイス・アーミー・マン』と組み合わせて観ると、映画作家としてのエモーショナルな持ち味と、その持ち味を発揮する対象の特異性が明快に浮かび上がる。『The Death of Dick Long』はおそらく日本でも劇場公開されるはずなので、まずは『スイス・アーミー・マン』を楽しみながら心待ちにしていただきたい。 そして2020年完成予定の最新作『Everything Everywhere All at Once』は、再びシャイナートとクワンがタッグを組む“ダニルズ”としての長編映画第二作。内容は「55歳の中国系女性が税金を払おうとするSFアクション」だそうで、まったく意味がわからないけれど、興味をそそられずにいられないではないですか!■ 『スイス・アーミー・マン』©2016 Ironworks Productions, LLC.

-

COLUMN/コラム2020.05.07

映画監督イーストウッドの評価を決定づけた、「最後の西部劇」。『許されざる者』

本作『許されざる者』は、1992年に本国アメリカで公開されるや、大ヒットになると同時に、高い評価を受けて、数々の映画賞を受賞。「第65回アカデミー賞」では9部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、助演男優賞、編集賞の4部門を獲得した。 製作・監督・主演を務めたのは、クリント・イーストウッド。主演男優賞こそ、『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』(92)のアル・パチーノに譲ったが、作品賞と監督賞の2つのオスカー像を掌中にしたのである。 今やハリウッドを代表する“巨匠”と誰もが認めるイーストウッドの作品が賞レースに絡むことは、近年では当たり前となっている。しかし本作を撮る頃までは、だいぶ事情が違っていた。アメリカ国内に於いて彼の作品への評価は、不当なまでに低かったのだ。 マカロニ・ウエスタンでの“名無しの男”や『ダーティハリー』シリーズでのハリー・キャラハン刑事に代表されるような、“アクションスター”というイメージが強かったせいもあるだろう。彼の監督作や出演作に、“マッチョイズム”“性差別”“タカ派”的な部分を見出し、それを忌み嫌う映画評論家などが少なからず存在したことも、マイナスに作用したと思われる。 むしろ評価されたのは、国外の方が早かった。映画評論家の蓮實重彦氏はその様を、『許されざる者』の劇場用プログラムで、次のように記している。 ~時代はようやくイーストウッドに追いつこうとしている。あと数年で映画百年を迎える二〇世紀も暮れ方になってから、アメリカのジャーナリズムも、この偉大な映画作家の存在を遅まきながら認知し始めたようだ…~ ~…『許されざる者』の監督がまぎれもなく日本で発見された作家であり、ヨーロッパは十年遅れで、アメリカでは二〇年遅れでその偉大さに気づいたにすぎないとだけはいっておきたい気がする…~ 日本の映画ジャーナリズムに於いて、蓮實氏や山田宏一氏のような重鎮が、イーストウッドの監督作品を早くから評価していたことは、紛れもない事実である。それは実在のジャズサックス奏者チャーリー・パーカーの音楽と生涯を、フォレスト・ウィテカー主演で描いた、イーストウッドの製作・監督作『バード』(88)が、フランスの「カンヌ国際映画祭」などで高く評価されるよりも、「早かった」という主張でもある。 何はともかく、イーストウッドの初監督作『恐怖のメロディ』(71)から二十年余。16本目の監督作にして、4本目の“西部劇”である『許されざる者』は、彼の作品としては初めて「アカデミー賞」の主要部門の対象となり、見事な“大勝利”を収めたわけである。 『許されざる者』の舞台となるのは、1880年のワイオミング。イーストウッド演じる主人公ウィリアム・マニーは、かつて列車強盗や冷酷な殺人で悪名高き男だったが、善良なる妻の愛によって改心し、足を洗った。 そんな妻を3年前に天然痘で亡くなり、マニーはまだ幼い2人の子どもを育てながら、豚の肥育や耕作を行っていた。しかしいずれも順調とは言えず、老齢期に差し掛かったマニーには、厳しい日々が続いていた。 ある日“スコフィールド・キッド”と名乗る、若いガンマンが訪ねてきた。町で娼婦の顔をナイフでメッタ切りにした牧童2人の首に、仲間の娼婦たちが1,000㌦の賞金を懸けた。その賞金を稼ぎに行こうという、誘いだった。キッドは人伝に、かつてのマニーの悪逆非道な凄腕ぶりを耳にして、協力を求めに来たのである。 一旦はその誘いを断ったマニーだったが、生活の苦しさから、11年振りに銃を手に取ることを決意する。老いて馬に乗ることさえやっとだった彼は、かつての相棒ローガン(演;モーガン・フリーマン)も誘い、キッドの後を追う。 2人の牧童を狙って町には、伝説的殺し屋であるイングリッシュ・ボブ(演;リチャード・ハリス)なども現れる。しかしそんな彼らの前に、手荒なやり方で町を牛耳る保安官(演;ジーン・ハックマン)が、立ち塞がるのだった…。 劇場公開時以来何度も観ているが、陰惨な印象がいつも強く残る。まずは、物語の発端となる事件を起こした2人の牧童。娼婦の顔を切り刻んだ“実行犯”の方はともかく、もう1人は、仲間のご乱行に巻き込まれただけ。なぜ命を奪われるのか?本人もわかっていない感が強い。 そして“殺し”の旅に出向きながらも、「過去の自分と違う」「真人間になった」ことを幾度も強調する、マニー。しかしいざとなったら、誰よりも躊躇なく、人を撃ち殺すことが出来た。 その時、昔のように人を撃つことは出来なくなっていた仲間のローガンは、改めて理解する。マニーが運命的なまでに根っからの“殺し屋”であることを。だからこそいち早く、その場から立ち去ろうとする。そして保安官の仲間に捕まり拷問を受けると、マニーが保安官たちを殺しに来ることを、予言する。 実際にマニーは、それを耳にすると、“復讐”を果しに町に戻る以外、取る道はないのである。 『許されざる者』は、「勧善懲悪」などとは程遠い世界観で綴られる。保安官は、己の町を守るという「正義」のために、“暴力”を行使していた。しかしそれは、娼婦たちの人間としての尊厳を踏みにじり、マニーの相棒の命を奪うこととなる。 保安官にとっては「正義」だが、マニーにとっては、「悪党め」と吐き捨てるしかない行為である。「正義」と「悪」の境界線など、あくまでも主観的で、曖昧なものなのだ。 そして“暴力”は、どこまでも連鎖していく…。 思えばイーストウッドは、ずっとずっとそうであった。『荒野の用心棒』に始まる、イタリアでセルジオ・レオーネ監督と組んだ“ドル箱三部作”(64~66)に於ける“名無しの男”。その“原作”となった黒澤明監督の『用心棒』(61)と一線を画すのは、黒澤作品の主人公が持ち合わせていた“正義感”のようなものが、“名無しの男”には極めて乏しいことである。 またアメリカに戻ってからの決定打となった、『ダーティハリー』シリーズ(71~88)。イーストウッドにとって、“師”であるドン・シーゲルのメガフォンによる第1作からして、主人公のキャラハン刑事は、彼が対峙する殺人者と、「紙一重」なのである。シリーズを通じても、ハリーの持つ「正義」は常に揺らぎ続ける。自らメガフォンを取った83年の第4作では、レイプ犯に復讐を果たした連続殺人犯を、己の裁量で見逃すに至る。 そんなイーストウッドが、『許されざる者』の物語に惹かれたのは、無理もない。陰惨で居心地の悪い佇まいの作品ではあるが、長年イーストウッド作品に触れてきた観客にとっても、彼が“殺し屋”であったことは、説明されるまでもなく、「知っている」わけであるし。 この作品が、製作される直前の89年に亡くなったセルジオ、91年に亡くなったドンに捧げられているのも、至極納得がいく話だ。 さて、自らには物語を作り出す資質はないことを認めるイーストウッド。では彼はいかにして、『許されざる者』の物語を手に入れ、“映画化”に至ったのか? 元となった脚本は、あの『ブレードランナー』(82)を手掛けたことで知られる、デヴィッド・ウェッブ・ピープルズが、1976年に書き上げた「切り裂かれた娼婦の殺し」。後に「ウィリアム・マニーの殺し」と改題され、80年代初頭には、フランシス・フォード・コッポラ監督が、“映画化権”を持っていた。 それはその後イーストウッドの手に渡り、80年代半ばには映画化の企画を立ち上げた。しかし先に、同じ“西部劇”である『ペイルライダー』(85)を製作することとなり、『許されざる者』は、一旦ペンディングとなったのである。 実際に『許されざる者』の撮影に着手したのは、『ペイルライダー』の公開から6年後の91年秋。公開はその翌年となったわけだが、結果的にこのチョイスは、大正解だった。1930年生まれのイーストウッドが、足を洗った老齢のガンマンを演じるに当たっては、60歳を超えるのを待ったからこそ、説得力のある風貌とイメージを得ることが出来た。 また、時勢も彼に味方した。1970年代以降は何度も「終わった」ジャンル扱いされた“西部劇”だったが、1990年に公開されたケヴィン・コスナー製作・監督・主演の『ダンス・ウィズ・ウルブズ』が、大ヒット!「アカデミー賞」でも作品賞、監督賞をはじめ7部門を受賞した直後で、“西部劇”を見直す動きが強まっていたのである。 イーストウッドは『許されざる者』の製作について、次のように語っている・ 「…わたしはただ、ぜひともこの物語を伝えたいと思っただけだ。ウエスタンという神話に、わたしなりの落とし前をつけるためにね。最後のウエスタンをつくるとしたら、これほどうってつけの作品はないだろう…」 彼が言うところの「最後の西部劇」を作るには、正に絶好のタイミングだったのである。彼が心の底から渇望したアメリカでの評価=アカデミー賞を得るためにも、これ以上にない時機であった。 それにしても、それから30年近く。齢90にならんとする現在まで、イーストウッドが精力的に作品を発表し続けるとは、さすがにその時は想像もつかなかったが…。■ 『許されざる者(1992)』© Warner Bros. Entertainment Inc.