キム・ヨンハの小説『殺人者の記憶法』は、全読書家に胸を張ってお薦めしたい傑作だ。「アルツハイマーの連続殺人犯による手記」という秀逸なアイデアは、作者がニューヨークに滞在していたころに着想したものだという。チケットが安いオフブロードウェイの演劇を片っ端から観まくっていた彼が、妻や友人たちに感想を話すと、英語のリスニング力不足のせいで内容を3分の1ほど間違えて覚えていた。「作家はそんなに正確に理解する必要はないの。たとえ間違っていても、話を理解しようと努めている間は、脳の創作領域が活性化するんだから」という妻の言葉が、彼にひらめきを与えた。同時期に、アルツハイマーにかかった作曲家が再び創作を試みる芝居を見たことも大きかったそうだ。これがもし、殺人鬼の話だったら?

軍事政権時代の混乱にまぎれ、1970年代から人知れず犯行を繰り返し、人知れず引退した連続殺人犯キム・ビョンス。田舎町の獣医としてひっそりと暮らし、70歳でアルツハイマーを発症した彼の前に、ある日「同業者」が現れる……。一人娘をつけ狙う殺人者との対決に闘志を燃やしながらも、病状は容赦なく進行。失われゆく記憶とともに、激動の時代を「絶対悪」として生き延びた彼の強固なアイデンティティも、急速に崩壊していく。スリリングな「欠落」を随所に散りばめた一人称の語りは、やがて物悲しさを帯び、等しく同じような老いを体験するであろう読者にとっても他人事ではない恐怖と共感を与える。その結末は虚しくも哀しく、美しい。同じく記憶と自我の関係を扱った、クリストファー・ノーラン監督の『メメント』(2000)、湯浅政明監督の『カイバ』(2008)といった傑作群も彷彿させる、忘れがたい読後感を与える一作である。(ちなみにキム・ヨンハ自身も、幼いときに練炭による一酸化炭素中毒事故で、10歳以前の記憶をすべて失くしている)

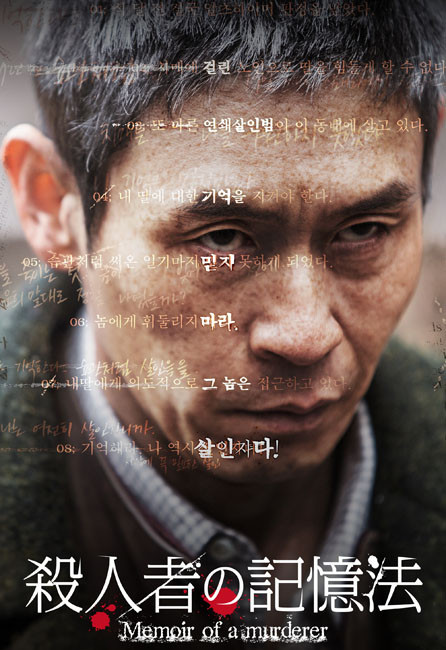

そんな原作に負けず劣らず強烈な“記憶”を刻みつけるのが、ウォン・シニョン監督による映画版『殺人者の記憶法』だ。その成功にもっとも貢献したのが、主人公キム・ビョンス役を演じたソル・ギョングの圧倒的怪演である。思わず病院行きを勧めたくなるほどげっそり痩せこけ、見るからに人間嫌いの老人になりきった「韓国のデ・ニーロ」ことギョングの姿は、同時にとてつもなくフォトジェニックでもある。撮影期間中も、毎日カメラが回る前に約2時間の縄跳びタイムを設けて体重を維持していたというから恐ろしい。

ビョンスが単に凶悪一本槍のキャラクターであれば、ソル・ギョングもここまで熱を入れて役にのめり込まなかっただろう。悪鬼のような表情だけでなく、世間に順応できない不器用さと生真面目さ、無力な老人の頼りなさも表現しなければならない“難役”だったからこそ、凄絶な肉体改造にも嬉々として挑んだのではないか。たとえば、白昼の町なかで、殺人光線でも出ているのではないかと思うような強烈な眼力で相手を睨み付けながら「娘に近付いたらお前を切り刻んでやる」と凄むシーン。あるいは、娘を乗せて去った車のナンバーを必死に思い出そうと「8、8、8、8……」と狼狽しながら繰り返し呟くシーン。どちらの表情も、思わず真似したくなるほど魅力的だ。その振れ幅の大きさに、この俳優の力量が確かに表れている。

出世作『ペパーミント・キャンディー』(1999)から、近作『悪の偶像』(2019)に至るまで、俳優ソル・ギョングのなかに生き続ける他の追随を許さない個性とは、卓抜した「生きづらさ」の表現力かもしれない。その迫真性は、誰がどう見ても生きる世界を間違った殺人者を演じた本作でも健在である。

監督・脚色を手がけたウォン・シニョンは、原作の文体を意識したトリッキーな構成、意識の飛躍を匂わせるジャンプカットなどを全編に駆使しつつ、映画化にあたってよりエンタテインメントとしての強度と精度を高めている。原作ではビョンスの殺人の動機は詳しく語られないが、映画では「生きる価値のないクズどもの掃除」という明解な理由を追加。いわゆる仕置人タイプの設定にすることで、観客の感情移入をたやすくしている。また、原作ではひたすら殺伐としているビョンスと一人娘ウニとの関係も、かなり柔らかく情感豊かにアレンジ。このあたりのバランスのとり方が、さすが娯楽職人という感じだ。

キム・ナムギル扮する「同業者」ミン・テジュにも、原作における曖昧な描写(もちろん意図的だが)とは対照的に、ビョンスの「好敵手」としての輪郭をくっきりと与えている。それによって映画全体の作劇にも、殺人者同士の手に汗握る対決劇というエンタメ要素が強調された。激痩せしたギョングに対し、14kg増量したナムギルが見せる不敵なサイコパス演技も堂々たるものだ。『カン・チョルジュン:公共の敵1-1』(2008)から10年ぶりの共演作とあって、気合の入り方も違ったのかもしれない。

本作はまた、映画監督ウォン・シニョンの成長と軌跡を味わえる作品でもある。心霊ホラー『鬘』(2005)、誘拐スリラー『セブンデイズ』(2007)、アクション大作『サスペクト 哀しき容疑者』(2013)などで培ってきたジャンルムービー職人としての手腕は、本作でも随所に感じることができる。が、もっとも近いテイストを感じるのは、日本未公開のブラックコメディ『殴打誘発者たち』(2006)だ。山奥へドライブにやってきた女子大生と下心見え見えの音大教授が、地元のならず者集団や不良警官に絡まれ、やがて血みどろの暴力沙汰に巻き込まれていくさまを、不条理コントのように描いた怪作である。残念ながら一般受けはしなかったが、ウォン・シニョンの作家性が剥き出しになった一作で、この作品に横溢するダークなユーモア感覚が『殺人者の記憶法』では再び存分に発揮されている。

たとえば、娘を助けるために映画館に駆けつけたビョンスが、着いた途端に目的を忘れて呑気に映画を楽しんでしまうくだり。あるいは、車中で張り込みをしながら空のペットボトルに小便をしたビョンスが、次の瞬間にはそれを忘れてグビグビと……というくだり。残酷さと紙一重のユーモアは、クライマックスの対決シーンにも不意に発生し、ひきつった笑いを誘う。そのあたりに、ようやく娯楽性と作家性を両立する段階に至った監督の刻印があるように思える。ちなみに、本作でアン交番所長に扮したオ・ダルス、カルチャーセンターの詩の講師を怪演するイ・ビョンジュンも『殴打誘発者たち』の出演者だ。

さて、本作には『殺人者の記憶法:新しい記憶』と題した別バージョンが存在する。今回放映される劇場公開版よりも約10分長く、こちらのほうが監督の意図により近いかたちなのだそうだ。闇賭博場から逃げた女性をテジュが惨殺するシーンなどの追加・延長部分がある一方、ウニによるビョンスの散髪シーンが削られるなど、全体的に編集が異なる。最大の違いは、公開版とはまるで印象が異なるエンディングだろう。どちらかといえば『新しい記憶』のほうが、原作の「信用ならない語り部」が読者を翻弄する構造を忠実に再現しているのかもしれない。ただし、追加シーンのおかげで主観の統一が崩れ、まとまりが悪くなったという欠点もある。個人的には、劇場版のほうに軍配をあげたい。

文学作品ならではの醍醐味は原作だけのものと割りきり、あくまでそれを「材料」に独自のエンタテインメントを追求した監督のアプローチは、大きな成果を上げたのではないだろうか。ソル・ギョングの身も心も削るような熱演とも相まって、おそらく本作を「忘れる」ことはしばらく困難だろう。■

『殺人者の記憶法』©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.