――もう何度もお話をされていると思いますが、改めて「声優口演」の成り立ちからうかがえますでしょうか?

羽佐間 古い話になりますが、僕が俳協という事務所にいたころ、そこに福地悟朗さんという方がいたんです。戦前から活弁士として活躍されていた方で、その語り口が僕はとっても好きでね。現在でも澤登翠さんたちが活動を続けていらっしゃるけれども、いつからか僕は活弁上映というものを観るたびに、フラストレーションが残るようになっていったんです。それはなぜかと考えたら、登場人物が喋ったらもっと面白くなるんじゃないか?と思ったんです。

チャップリンの作品もそうだけど、昔の無声映画を観ると、登場人物の口が開いて明らかに何ごとか喋っているわけです。もちろん無声映画だからセリフは聞こえず、たまに挿入される字幕で内容は伝わるように作られている。活弁では、そういう「聞こえないセリフ」をすっ飛ばしてしまうことがままある。だけど、これを現在の洋画と同じように、ちゃんと全部吹き替えてあげれば面白いんじゃないかと。

ただ、無声映画には台本がないわけです。我々が普段やっている吹き替えの仕事は、画面とのシンクロまで考えて作られた翻訳台本があって成立するものですから。それならば、自分たちで好きなようにセリフを考えて、有声の喜劇にしてみたらどうだろうと。そんなとき、たまたまチャップリンのフィルムが手に入ったので、それを練習台にしながら自主的に研究を始めたんです。

そのうちに、これは声優たちで集まって「劇団公演」としてやったら面白いのでは?と思い始めた。その最初の試みが、かれこれ十数年前になりますが、野沢雅子と一緒に長野県でやったライブイベントなんです。地元の映画館主に声をかけられて、このときは昔の日本映画を上映しました。ものすごく小さな会場で、みかん箱かなんかの上に乗ってやりましたね。観客は8人ぐらいでしたけど(苦笑)。「こりゃダメだな」と思ったんだけど、その後も僕と雅子がコアとなり、そのうち山寺(宏一)も引き込んで、2006年に「声優口演」として本格的にスタートしたんです。いまはこの3人が軸となり、僕らの周りにいろんな声優さんたちを集めるかたちで続いています。

――「したまちコメディ映画祭 in 台東」では、2009年開催の第2回からレギュラーイベントになりましたね。

羽佐間 おかげさまで回を重ねるごとに好評をいただきまして、あるとき、いとうせいこうさんがプロデュースする「したまちコメディ映画祭」に呼んでくれたんです。そこからさらに人気が出ましたね。「したコメ」のレギュラー企画として、浅草公会堂で年1回の公演をやりつつ、地方公演にも呼ばれるようになって。いつしか必ずと言っていいほど客が入るイベントとして定着して、しかも必ず老若男女が来るんですよ。若い声優ファンばかりではなく、昔観て面白かった映画をもういちど楽しみたいお年寄りのお客さんが、お孫さんの手をひいて観に来てくださる。そういう幅広い年齢層がクロスオーバーするイベントになっていった。そして、帰り道では「おじいちゃんが昔観たときはこうだったんだよ」と、世代を超えた会話もできる。これはいいな、映画のファミレスだな、と思ってね(笑)。

●チャップリンは無声映画時代が最高に面白い!

――上映作品はどのように決めるんですか?

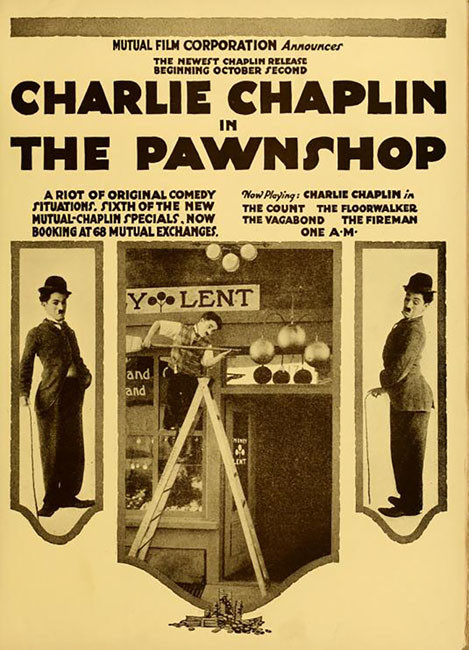

羽佐間 チャップリンは全部で81本の映画を作っていて、最初の1年間だけで35本の映画を作っているんです。つまり、1カ月に約3本というペース。当時、彼は25歳ぐらいだから、これはもう天才の所業ですよ。その後、だんだんスローペースになっていくんだけど、今度のイベントで上映する『チャップリンの質屋』(1917)というのは、彼の56本目の作品なんです。僕はこの時期のチャップリン作品がいちばん面白いと思う。1916年から18年ぐらいの間、ミューチュアル社という映画会社で作っていたころですね。

もともとイギリスの劇団にいたチャップリンは、アメリカ巡業中にキーストン社という映画会社にスカウトされて、一躍人気者になるんです。そこからは自分の思いどおりに映画を作れる環境を求めて、さまざまな会社を転々とし、最終的には自らユナイテッド・アーティスツという会社を設立する。それ以前の作品は、チャップリン自身がすべての権利を所持していない時期の作品だから、いわゆるパブリックドメイン(著作権フリー)作品として扱いやすいだろうという理由もあります。

その後、日本チャップリン協会の大野裕之さんとも知り合いまして、ぜひ一緒にイベントをやりましょうと。大野さんはチャップリン家の書斎にも自由に出入りできるぐらい、絶大な信頼を置かれている方なのでね。彼を介してチャップリン家とも交渉できるようになり、近年では後期の作品も上映できるようになりました。大野さんのおかげで、向こうも我々を信頼してくれるし、我々も安心して演じられるというわけです。

――サウンド版として作られた『街の灯』(1931)や『独裁者』(1940)も、吹替え版で上映されていますね。

羽佐間 なかなか上映許可の取りづらかった時代の作品まで上映できるようになって、嬉しかったですね。だけど、チャップリンは音がついちゃうと面白くないんだよ!

――ぶっちゃけましたね!(笑)

羽佐間 やっぱり無声映画時代が最高だよね。みんな『ライムライト』(1952)は名作だって言うけど、あの映画で素晴らしいのは、チャップリンとバスター・キートンが一緒にパントマイムをやるシーンのみと言っても過言ではない。あのくだりに僕らの声の芝居を乗せてみたらどうだろうと思って、去年の公演でやってみたら、やっぱり面白かったもの。

ほかにも面白い作品はたくさんありますよ。『チャップリンの移民』(1917)なんて素晴らしいと思うなぁ。まずストーリーがいいし、食堂の場面などの仕掛けもすごく面白い。エドナ・パーヴァイアンスという、この時期ずっとチャップリンの相手役を演じ続けた女優さんがいるじゃないですか。彼女の存在もすごく大きかったと思いますね。

――羽佐間さんのおっしゃる「全盛期」に作られた『チャップリンの質屋』は、これまでに何度も上映されていますよね。

羽佐間 あれは時計のシーンが面白いんです。チャップリンが働いている質屋に、1人の客が動かない時計を質草として持ってくる。それをチャップリンが散々いじくった挙句、メチャクチャに壊して追い返しちゃう。それから、金魚鉢に入った金魚を質草として持ってくるおばさんが出てきたりしてね。

つまり、いまで言う「オレオレ詐欺」ですよ。来るやつ来るやつ、みんなインチキで、チャップリンを引っ掛けようとしてくるわけだから。非常に今日的なギャグだな~と思ってね。だから今回の声優口演版では、そういう話として決め込んで演じてしまおうと。いまの時代にぴったりなストーリーとしてね。もとが無声映画なんだから、セリフでどんなふうに料理してもいいわけです。

――もう1本の上映作品、『チャップリンの冒険』(1917)は?

羽佐間 これは山寺宏一が1人でやるんです。全部で20人くらいのキャラクターを演じ分けるんだけど、面白いよ~! 僕もやれと言われればできるかもしれないけど、途中で息絶えちゃうかもしれない(笑)。

『チャップリンの冒険』(1917) ©1917 Mutual Film Corporation

山寺が演じる『犬の生活』(1918)なんて、もっとすごいですよ。これも彼が自分から「1人でやってみたいんです」と言ってきた作品なんです。人間だけでも数十人出てくるのに、さらに犬も8匹ぐらい出てきて、その犬の芝居も全部変えてくるんだから(笑)。さすがは長年『それいけ!アンパンマン』で犬のチーズを演じてきただけはあるよね。しかも、それをライブで、一発勝負でやるわけだから。「吹き替えってこんなに面白いものなんだ!」って、僕が思い知らされるぐらいだもの。そういう人たちの素晴らしい至芸を、生で楽しめるイベントでもあるわけです。今後も山寺版『犬の生活』は再演したいと考えているので、その際にはぜひお見逃しなく!

●台本作りはとにかく大変!

――台本はどのように作られるんですか?

羽佐間 これがいちばん、くたびれる作業だね(笑)。何もないところから、画面の動きだけをもとにセリフを作っていくわけだから。まずはとにかく映像を繰り返し観る。100回以上は観ますね、大袈裟じゃなしに。観ながら自分で声を出して、画のタイミングに合わせてセリフを作っていくわけ。しかも、チャップリンの作品はスピードがものすごく速くて、すべてのタイミングがきっちり出来上がっているから、少しでもズレちゃいけない。1ページ書くのに、大変な時間がかかるんですよ。25分の短編1本の台本を作るのに、最初は1週間ぐらいかかったんじゃないかな。

だけど、やっているときはものすごく面白い。つくづく、チャップリンという人は天才だと思うね。しかも、こっちは勝手なセリフを書いていいわけだから(笑)。もちろん、ストーリーはあるし、字幕も入るから、何もかも勝手気ままに作るわけではないですけどね。

それで、台本が出来上がったところで、またアタマから声を出して合わせていく。すると全然ズレていたりするわけ。その呼吸を合わせていく作業も大変だし、本番で演じる俳優たちはもっと大変だと思うよ。しかも、ライブだからね。少しでもトチったら画面に置いていかれちゃう。そのぶん、スピードに乗ったときは本当に面白い。終わったあとは全員ヘトヘトですけどね(笑)。

――今回、宮澤はるなさんが台本と出演に名を連ねられていますね。

羽佐間 これまでは僕ばかりが台本を書いていたから、今回は宮澤にも書かせてみたんです。「ちょっといじってみろ」と試しに渡してみたら、何箇所か面白いところがあったので、全部任せてみました。それに対して僕が「こうしたほうがいいんじゃないか?」とか「もっと自由に書いていいんじゃないの、何言ったっていいんだからさ」とか言って、直しを入れたりしています。いわば、合作ですね。

実は、三谷幸喜さんとか、クドカン(宮藤官九郎)さんにも台本をお願いしてみたいんですよ。それこそ彼らの作風を存分に発揮してもらって、無声映画を自由に脚色してもらったら、ものすごく面白いものができるんじゃないかと。お金がないから、3万円ぐらいしか払えませんけど(笑)。

●ライブでやるからこそ面白い!

――全キャスト揃っての読み合わせは、毎回やるんですよね。

羽佐間 もちろん! どんな人気声優さんであろうと、必ず半日か1日は使って全員でリハーサルをやります。で、僕が「もう1日やらないとダメだな」とか言うと、マネージャーが慌てちゃうんだよね。そんな余裕ありません!とか言ってね。でも、本人はやる気満々なことが多いですよ。「わかりました! 明日も来ます!」って、スケジュールをやりくりして来てくれる。

どういうわけか、役者はみんなやりたがるんですよ。もちろん、そうじゃなければこんなイベントは組めませんけどね。高木渉なんて、会うたびに「またやりましょうよ~!」と言ってきて(笑)。なかなかスケジュールが合わなかったんだけど、今回ようやく久々に出てくれることになりました。若い人たちも、みんな面白がってくれますね。お客さんの反応もいいですし、やっていて楽しいんでしょうね。最近は映画でもドラマでも、なかなかないジャンルだからなのかな。僕らが若いころは『奥さまは魔女』(1964~72・TV)とか、海外作品といえばコメディが主流だった時代がありましたからね。

――今回のキャストは若手の方が多いですね。

羽佐間 キャスティング担当が「もう古いのは十分だ!」と思ったんじゃないかな(笑)。僕も若い人たちと一緒にやるのは楽しいんです。彼らのファンの人たちも観に来てくれるし、彼ら自身も面白がってくれるし。ただ、どれぐらいの人気者なのか全然知らないので、つい練習で厳しくしちゃったりしてね。あとで「大変な人なんですよ」と言われて、俺だってけっこう大変な人なんだぞ!と思ったりしますけど(笑)。

いま、ひとつの番組のキャストに僕がいて、野沢雅子がいて、さらに小野大輔くん、梶裕貴くんたちがいるような、いろんな世代の役者がスタジオで一堂に会するような番組がないんですよ。「声優口演」はそれが実現できている、特別な場だという意識もあります。

しかも、これはライブでやるから面白いんですよ。テレビでやると、なぜかつまらない。昔からテレビ用に作られたチャップリン作品の吹き替えとか、ナレーションを付けたものって、たくさんあるんです。だけど、ライブでやるのがいちばん面白い。自分で演じていても、お客さんの反応を見ていても、そのギャップはものすごく感じますね。

たとえば山ちゃんが『犬の生活』で8匹の犬をその場で演じ分ける、その芸をその場で観られるというライブの醍醐味はあるだろうね。これは実際に会場へ観に来られた方だけが味わうことができる面白さだと思います。

――普通の洋画の吹き替えとは違いますか?

羽佐間 全然違うと思いますね。徹底的にアクションに合わせた芝居になるわけだから、どうしてもエロキューション(発声術)がきちんと表現できていないと演じきれない。ただただセリフを硬く読むような、単調な芝居では成り立たないわけです。

いまのアニメなんか観ていると、画一的な芝居ばっかりで、キャラクターの区別がつかないんだよね。小林清志の言葉を借りれば「いまは全員が王子様か、お姫様みたいな芝居しかしない」ってこと。僕らの時代は声優の一人ひとりが個性的で、声を聞くだけで面白い!という人がたくさんいた。そういう場を再現したいという思いもあるんです。

●自分の基礎はコメディにある

――羽佐間さんはシリアスなものからコミカルなものまで幅広い役柄を演じていらっしゃいますが、ご自身ではコメディがお好きなんですか?

羽佐間 僕自身はどちらかというと、ライトコメディみたいなジャンルが好きで、そこから出てきたという意識があるんですよ。もちろん『ひまわり』(1970)のマルチェロ・マストロヤンニみたいな、センチメンタルな役も演じていますけどね。いちばん最初に自分が吹き替えをやってよかったと感動したのは、ダニー・ケイですから。『5つの銅貨』(1959)という、彼が実在のコルネット奏者を演じた作品の吹き替えをやって、それがきっかけで『ピンク・パンサー』シリーズのクルーゾー警部(ピーター・セラーズ)をやったり、『裸の銃を持つ男』シリーズのドレビン警部(レスリー・ニールセン)につながったりしたんです。

――『5つの銅貨』の吹き替え版は1970年に初放送され、近年「ザ・シネマ」でもオンエアされました。ダニー・ケイの多彩な芸達者ぶりを、羽佐間さんがしっかりとカヴァーしていて素晴らしいですね。

羽佐間 あれはダニー・ケイの元の芝居が素晴らしいから、声の芝居をリードしてくれるんですよ。テンポから何から「こういうふうにやりなよ」って、画面から演技指導をされるというかね。放送後、山田康雄が電報を打ってきたのを覚えてます。「泣かせるなよ、おまえ」ってね。

――イイ話ですねー!!

羽佐間 奥さん役は野口ふみえさんという映画女優の方で、この方も素晴らしかったね。そして、サッチモことルイ・アームストロングの声をやったのは、相模太郎。彼は僕の中学校時代の演劇部の先輩だったんですよ。

――そうなんですか!

羽佐間 彼はお父さんが浪曲師の初代・相模太郎で、その跡を継いで二代目として浪曲をやりつつ、声優もやっていた。あいつに教わったことはたくさんあってね。あるとき、声を出すときにどういう工夫をしているのかと訊いたら「おまえ、浪花節を聴いたことあるか?」と言うわけ。もちろんあると答えたら、「それなら明日、浅草の劇場に出ている梅中軒鶯童の浪花節を聴いてこい」と言うんです。それで、言われるがままに観に行って、翌日報告したわけ。面白かったよ、と。そしたら「おまえ、どこの席で観てた?」と訊かれてね。確か上手(カミテ)の、前から3番目くらいの席かな?なんて答えたら「じゃあ、明日は下手(シモテ)の席で観てこい」と言うんだ。

で、また同じ劇場へ観に行くわけですよ。それでまた「どうだった?」と訊かれるので、どうもこうも同じだったよ、と答える。すると「同じわけがないじゃないか! もう1回観てこい!」と。

――おお~。

羽佐間 つまり彼が言うには、浪曲でも落語でもそうなんだけど、偉い人はみんな上手から下手に声をかけるんだと。たとえば大家さんが「おい、八つぁん。元気かい?」なんてね。それに対して、下々の者は下手から上手に向かって返事をする。「へい、おかげさんで!」とかなんとか。そのとき、客席に見せている顔が左と右で違うじゃないか、と言うわけね。

顔が違えば、言葉のテンポも違ってくる。上から目線の人はゆったり上から喋り、反対に下から目線の人は上目遣いに素早く喋る。これが引っくり返ってしまっては、その役を理解してないということになる。大家さんが早口で、八つぁんがゆったり喋っちゃおかしいわけ。で、それは顔にも出ているはずだと。それぐらいのコントラストを表現するつもりで役を演じるんだ、ということを言われたんです。ちょっといい芸談でしょ(笑)。

――現在でも十分に通用する演技メソッドですね。

羽佐間 しかも相模太郎は、『5つの銅貨』でサッチモなんていう特徴のカタマリみたいな人物を演じていながら、「テンポは違っても、声は作らなくていい」と言うんだよ。確かに、広沢虎造がやる浪曲『清水の次郎長』がそうなんです。ものすごく多彩な登場人物のセリフを喋っているにもかかわらず、声のトーンは同じなの。女性も含めてね。ことさら甲高い声を作ったりせず、テンポと抑揚だけで表現していく。徳川夢声が朗読した『宮本武蔵』もそう。武蔵も、沢庵和尚も、お通も同じ声でやっているのに、それぞれ異なるキャラクターが喋っているように思わせてしまう。

つまり、うまい人は声のトーンを変えるまでもなく、テンポと語り口でキャラクターを表現してしまう。声優ならば、そこまで技を突き詰めたいし、突き詰めてほしいと思うよね。日本の伝統芸能をしっかり勉強すれば、学べることはたくさんあると思うよ。

とはいえ、声を作ったほうが面白い場合もあるけどね(笑)。そのほうが聴いてる人のイメージがはっきりするなら、声色を使い分けるのも全然アリだと思う。だって山寺が1人30役ぐらいやるときなんて、全員の声が違うからね。だけど、彼もやっぱり声色だけに頼っているわけではないから。

●『特攻野郎Aチーム』は楽しい職場だった!

――羽佐間さんのコミカルな演技と言えば『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)レーザーディスク版の吹き替えも忘れられません!

羽佐間 ジーン・ワイルダーが演じたフランケンシュタイン博士の役ね。あの映画はおかしかったなぁ~。ジーン・ワイルダーの吹き替えも何本かやったけど、好きな役者でしたよ。テレビ版は広川(太一郎)だよね。

――そうです。レーザーディスク版もテレビ版に引けを取らない傑作吹き替えで、羽佐間さんと助手のアイゴール(マーティ・フェルドマン)役の青野武さんとの掛け合いが最高でした! お2人は『がんばれ!タブチくん!!』(1979)でも共演されてますね。

羽佐間 ヒロオカ監督ね! 当時はテレビによく本人が出てたから「あんな感じかぁ」と思いながらやってました。主人公のタブチ役が西田敏行さんで、その収録が本当に面白かったんですよ。もう本番一発目から、スタジオにいる全員が息を呑むぐらい面白かった。僕は山岡久乃さんの吹き替えのお芝居を聴いたときも心底「すごいな~」と思ったけど、それぐらいの衝撃がありました。やっぱり、芝居がちゃんとしている人は吹き替えもうまいですよ。

――『ミッドナイト・ラン』(1988)テレビ朝日版のチャールズ・グローディンも最高でした。

羽佐間 これはね、最初はキャスティングが逆だったの。僕がロバート・デ・ニーロの役をやるはずだったんだけど、プロデューサーに「羽佐間さんはこっちのほうがいいですよ」と言われて、それで引っくり返っちゃった。これは前に別のCS局で羽佐間道夫特集を組んでくれたとき、『名探偵登場』(1976)や『ランボー』(1982)と一緒にやってくれて嬉しかったな。『名探偵登場』なんて、ピーター・セラーズの芝居に合わせてニセモノ中国人っぽく演じたら、中国大使館からクレームが来てね(笑)。それ以降、再放送が一切できなくなっちゃった。

――すごい話ですね(笑)。

羽佐間 僕ね、ロイ・シャイダーとか、ポール・ニューマンとか、わりと渋い二枚目の声を演じているイメージがあるみたいだけど、自分では全然違うと思うんだ。だから(シルヴェスター・)スタローンの『ロッキー』(1976)なんて、いちばん向いてないんだよ(笑)。なんで俺のところに持ってきたんだろう?って思ったもん。あのシリーズは第1作(1983年にTBS「月曜ロードショー」でテレビ初放送)から、ずーっと伊達やん(伊達康将。東北新社のベテラン音響演出家)と作り続けて、気づけば36年ですよ。『ロッキー』が6本あり、さらに『クリード』が2本あり、全部で8本。

――2019年公開の『クリード 炎の宿敵』(2018)まで演じ続けているわけですから、名実ともに当たり役ですよね。羽佐間さんの重量感のある芝居では『ベター・コール・ソウル』(2015~)の主人公ジミーの兄チャック(マイケル・マッキーン)も印象的です。

羽佐間 これも伊達やんとの仕事だよ! 彼とは本当に付き合いが長いんだ。『ベター・コール・ソウル』はなかなか面白い作品でしたね。残念ながら僕は途中退場しちゃったけど(笑)。兄弟役をやった安原義人とは『特攻野郎Aチーム』(1983~87・TV)でも一緒だったけど、相変わらず飄々としていて面白い男だね。彼は驚いたときでも、驚きの表現では言わないんだ。ただフラットに「びっくりした。」とか言うだけで(笑)。

――まさか羽佐間さんによる安原さんのモノマネが聴けるとは!! しかもムチャクチャ感じ出てますね(笑)。

羽佐間 『Aチーム』は楽しい職場だったなぁ~。誰一人としてマトモにセリフ喋ってるヤツなんていないんだから。みんなでマイクの前で押し合い圧し合いしながら、まるで格闘技のようにセリフを言い合ってたよ。富山(敬)でしょ、安原でしょ。コング役の飯塚昭三なんて、誰かに服を引っ張られてドテッと床に転がったりしてね(笑)。

●目標はファミリーレストラン!

――それでは最後に、イベントに来られるお客さんに向けてメッセージをお願いします!

羽佐間 さっきも言いましたが、目指すは「ファミレス 声優口演」なんです。僕らのイベントが、家庭内での会話を作るきっかけになったら、こんなに嬉しいことはない。おじいちゃん、おばあちゃんが、お孫さんと一緒にイベントに来てくれて、お家に帰ってご飯を食べながら、今日観た映画について楽しく話してもらえたら最高ですね。いくらヒットしていても、特定の世代しか集まらないようなものではなく、各世代が集い、語り合える作品として、チャップリンは最適だと思います。ぜひ、ご家族で楽しんでください!■

羽佐間道夫(はざま・みちお)

日本声優界の大御所のひとりで、2008年には第2回声優アワード功労賞を受賞した。コメディからシリアスまで幅広い役柄をこなす一方、名ナレーターとして多数のニュース、バラエティ番組で活躍。そのナレーションでお茶の間に広く親しまれる。ナレーターとしての功績を、2001年ATP賞テレビグランプリ個人賞で讃えられた。『声優口演』は2006年から企画・総合プロデューサーとしても携わる、ライフワークとなっている。

<代表作>

「ロッキー シリーズ」(ロッキー・バルボア)

「スター・ウォーズシリーズ」(ドゥークー伯爵)

「ポケットモンスター サン&ムーン」(各名人)

ボイスシネマ声優口演2020 in調布

■公演日時

2020年3月22日(日)

昼の部:13:00開場/13:30開演

夜の部:18:00開場/18:30開演

■会場

調布市グリーンホール(〒182-0026 東京都調布市小島町2丁目47−1)

■出演

【昼の部】

羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/高木渉/小野友樹/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋

【夜の部】

羽佐間道夫/野沢雅子/山寺宏一/小野大輔/梶裕貴/木村昴/宮澤はるな/今村一誌洋

演奏:Tellers Caravan

スペシャルゲスト:大野裕之

■公式HPはこちらから

*******************************************

ザ・シネマでは世代を超えた豪華声優陣競演の本公演【昼の部】に10名様をご招待!

■当選者数…【昼の部】5組10名様 ※当選された方には、ザ・シネマよりメールで当選のご連絡をさせて頂きます

■応募締切:3月13日(金)

■応募ページはこちらから

©Roy Export SAS