COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2016.01.09

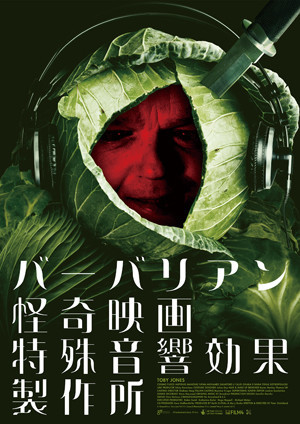

めくるめく恐怖と官能が渦巻く『バーバリアン怪奇映画特殊音響効果製作所』で英国が生んだ特異な才能、ピーター・ストリックランドを発見せよ!

一度聞いたら忘れられないが、覚えるのも難しい奇天烈な邦題がつけられた『バーバリアン怪奇映画特殊音響効果製作所』(原題:『Berberian Sound Studio』)は、1973年イングランド・レディング出身のイギリス人監督、ピーター・ストリックランドの長編第2作である。これに先立つデビュー作『Katalin Varga』(2009)はベルリン国際映画祭、ヨーロッパ映画賞ほかで賞に輝いたが、日本では劇場未公開となり、DVD化もされていない。 イギリスとルーマニアの合作映画『Katalin Varga』をひとたび観れば、ストリックランドがただ者ではないことはすぐわかる。舞台となるのはルーマニアのトランシルヴァニア地方で、主人公の美しい女性カタリン・ヴァルガが幼い息子を伴って馬車に乗り、辺境の村から村へと旅する姿が綴られていく。カタリンの目的は、かつて自分の体を弄んだ憎き男たちへの復讐を成し遂げること。カルパチア山脈の雄大さと神秘性、そして時折画面に立ちこめる不穏な気配が、このうえなく繊細な撮影と音響設計によって表現される。物語の骨子はいわゆる“レイプ・リベンジ”ものの一種と言えるが、そんなものはあってないかのように積極的にストーリーラインを逸脱し、詩的なざわめきを映画に吹き込むストリックランド監督の独特の感性がこの禍々しいロードムービーをアートの域に高めており、筆者は「観たことのないような映画を観た」との強烈な印象を受けた。 ストリックランドがその3年後に発表した『バーバリアン~』(2012)は、ルーマニアでオールロケを敢行した『Katalin Varga』とはまったく異なるヴィジュアル・ルックを持つ作品だ。舞台はイタリアの音響スタジオなのだが、撮影はすべてロンドンで行われた。なぜそんなことが可能だったかというと、この映画は風景というものがまったく映らない室内劇だからだ。 物語は主人公のイギリス人録音技師ギルデロイ(トビー・スティーヴンス)が、異国のバーバリアン音響スタジオに到着するところから始まる。ジャンカルロ・サンティーニという風変わりなイタリア人監督に腕を見込まれ、サウンド・ミキシングを依頼されたのだ。ところがサンティーニの新作『呪われた乗馬学校』は、残虐な魔女が復活して女子生徒たちを血祭りに上げていくホラー映画で、そんなジャンルに携わった経験のないギルデロイはいきなり面食らう。高圧的な態度を連発するプロデューサー、女好きのくせに高尚なことをまくし立てるサンティーニ、いつも不機嫌な美人秘書の言動に翻弄されたギルデロイは、ろくに英語も通じない完全アウェーのスタジオ内で孤立し、極度の精神的混乱に陥っていく……。 映画製作の現場を舞台にしたメタ映画はいくつもあるが、これはポスト・プロダクション、それも録音作業のプロセスに特化した珍しい作品だ。おまけに1970年代を背景に設定したストリックランドは、当時イタリアで一大ブームを巻き起こしたジャーロ(ジャッロとも呼ばれる)映画にオマージュを捧げている。ジャーロとはトリッキーなプロットや殺人描写、女優のセクシュアルな魅力などを売り物にしたイタリア製クライム・ミステリーのこと。ジャーロ映画にはしばしば黒革の手袋で凶器を握り締めた殺人鬼が登場するが、『バーバリアン~』ではスタジオのフィルム映写技師が黒革の手袋をはめている。ただし劇中劇の『呪われた乗馬学校』は典型的なジャーロではないオカルト・ホラーなので、ストリックランド監督はマリオ・バーヴァの『血ぬられた墓標』やダリオ・アルジェントの『サスペリア』あたりをイメージしたのだろう。 スタジオ内には次々と大量の野菜が運び込まれてくる。スタッフはスイカやキャベツを刃物でザクッザクッと切り刻み、瓜をグシャッと床に叩きつける。それは殺害シーンの効果音だ。マイクブースにこもった女優たちは断末魔の絶叫を放ち、魔女の呻き声をしぼり出す。『呪われた乗馬学校』の映像は一切映らないが、観客はこれらの効果音やアフレコの創作過程を通して視覚と聴覚を刺激され、いかなる血まみれの光景がスタジオ内に照射されているのかを否応なく想像させられる。単にジャーロの様式を現代に甦らせるだけでなく、物理的な手段によって架空の恐怖=フィクションが生み出され、その過剰に増幅するフィクションが主人公の現実をのみ込んでいく様を描いているところに、ストリックランド監督の並々ならぬ才気が感じられる。オープンリールのレコーダーなどのアナログな機材や小道具をずらりと揃えたプロダクション・デザインへのこだわりに加え、極めて優れた撮影、編集、音響のテクニックも凄まじい。これまた『Katalin Varga』とは別のベクトルで“観たことのない”圧倒的なオリジナリティがほとばしる異常心理劇に仕上がっているのだ。 新進のフィルムメーカーがどのようなテーマやスタイルを好んで志向するのかは2本観ればたいてい察しがつくものだが、『Katalin Varga』と『バーバリアン~』を観てもストリックランドという監督は謎が深まるばかりである。というわけで、絶好のタイミングでイギリスから届いた彼の長編第3作『The Duke of Burgundy』(2015)をブルーレイで鑑賞してみたが、またもや驚嘆させられた。 人里離れた森の洋館を舞台にしたこの最新作は、昆虫学者の女主人と若いメイドの倒錯的な関係を描いた女性同士のラブ・ストーリーだったのだ! 今度はイギリスとハンガリーの合作で、ロケ地はオール・ハンガリー。主演女優は『バーバリアン~』にも出演しているイタリア人のキアラ・ダンナと、『アフター・ウェディング』やTVシリーズ「コペンハーゲン/首相の決断」で知られるデンマーク人、シセ・バベット・クヌッセンという無国籍的な取り合わせ。1970年代のヨーロピアン・エロス映画を彷彿とさせる魅惑的なデザインにフォークバラードが流れるメインタイトルに続き、無数の蝶の標本に彩られた密室内の秘めやかなSM恋愛劇が耽美的かつフェティッシュな映像美で紡がれていく。『バーバリアン~』に通じる濃厚な夢幻性や毒々しいユーモアに加え、ヒロインたちの危うい愛のかたち、そこに生じる痛みや妄執をエモーショナルに物語ってみせたストリックランドの新たな試みに、筆者は鑑賞中に絶え間なく興奮し、わけのわからない感動にさえ襲われた。日本でも“需要”が見込まれそうな作品なので、おそらく配給会社が放っておかないだろう。 筆者にとってピーター・ストリックランドという監督は3本観ても未だ謎だらけだが、世界中を見渡しても稀なほど特異な才能の持ち主であることは断言できる。まずは、これまでに唯一日本に紹介された『バーバリアン~』で、めくるめく恐怖と官能が渦巻く世界に浸ってほしい。■ ©Channel Four Television/UK Film Council/Illuminations Films Limited/Warp X Limited 2012

-

COLUMN/コラム2016.01.05

男たちのシネマ愛③愛すべき、ボロフチック監督作品(1)

なかざわ:早くも3回目となる今回の対談ですが、テーマは「ミッドナイト・ヴィーナス」枠で放送される文芸エロスの巨匠ヴァレリアン・ボロフチック(注1)です。 飯森:まずはボロフチック監督の総論みたいなところから始めて、その後にザ・シネマで放送する「インモラル物語」(注2)、「夜明けのマルジュ」(注3)、「罪物語」(注4)の3作品について各論でトークすることにしましょうか。 ザ・シネマ編成部 飯森盛良 なかざわ:分かりました。どうしてもソフトポルノの人というイメージの強いボロフチックですが、しかしもともとは、いわゆるアバンギャルド路線(注5)の人なんですよね。しかも、活動の拠点はフランスだったけれども、実はポーランドの出身です。特に彼の作家性が強く出ているのは、初期の短編映画だと思うんですけれど、抽象的で実験性の強い作品ばかり撮っている。中でもロシア・アバンギャルド(注6)の影響が濃厚で、彼がグラフィック・デザイナーからスタートしたこともよく分かります。彼の生まれ育った過程で、ポーランドにはナチスの侵略があり、ソビエトのスターリニズム(注7)があり、そういう時代を経験しているから基本的に物事の見方がダークで哲学的なんですよね。 飯森:デビュー作は「愛の島ゴトー」(注8)でいいんですか? なかざわ:いえ、長編デビューはアニメなんです。なので、あれは長編実写映画のデビュー作ってことになります。 飯森:物の見方がダークだと仰いましたが、でも性に対して屈託がないというか、セックスにタブーがない人でもありますよね。 なかざわ:そうですね。その通りです。 飯森:大昔のキネマ旬報(注9)のインタビュー記事を読むと、セックスについて「古代ギリシャの文明は(今より)もっと開放的で自由でした」なんてことを言っている。それはその通りだと思うんですが、その証左として具体的に挙げているのがね、「たとえば獣姦ということがそのひとつの証拠ですね」と述べているんですよ! エェっ!?って感じじゃないですか(笑)。単にみんなが裸でエーゲ海の日差しを浴びて、明るく健康的に相手かまわずセックスしてました、それは素晴らしいことじゃないですか!と言うのかと思いきや、特に獣姦が良かったと。「古代ギリシャでは、動物と交わるということが、すくなくとも芸術家にとっては、自然な、美しい行為ですらあったのです」と力説しているんです。 なかざわ:それが「邪淫の館・獣人」(注10)のルーツですかね(笑)? 飯森:そうなんじゃないですか?あれは強烈だった!ブルボン朝期のフランスの貴婦人が、ゴリラのような獣に犯されてしまう。 なかざわ:しかも、もの凄い巨根なんですよね。 飯森:どう見ても明らかに着ぐるみで、それに巨大なモノが付いている。そいつに貴婦人が追いかけ回され犯されて、その獣のDNAが代々残っちゃうという家系の話です。 なかざわ:その巨根の先っちょから出るわ出るわ、白いドロドロの液体がとめどなく流れ出るのには驚きました。そこまでやるか!って(笑)。一歩間違えればポルノですけど、あれで欲情する人はまずいない。あえて観客を挑発しているとしか思えないですよね。 飯森:そもそも獣姦をテーマにしている時点で、明らかに観客を挑発している。ポーランドってカトリック(注11)の国ですからね。移住先のフランスだって、宗教色が薄いとはいえ同じくカトリックの国だし。後の「インモラル物語2」(注12)にも、バター犬ならぬ“バターうさぎ”を飼っている女の子の話が出てきますから、確信犯にして常習犯なんですけど、ボロフチックさんはそれらを決してネガティブには描いていない。 なかざわ:「インモラル物語」にせよ「尼僧の悶え」(注13)にせよ、禁断の性を描いていながら、どこか長閑で明るいところがありますよね。だから、例えば「尼僧の悶え」は'70年代ヨーロッパにおける尼僧映画ブームの最中に撮られた作品ですけど、当時は尼僧が一線を超えて肉欲の罪を犯したことで酷い目に遭うという暗いトーンの作品が大半だったのに対し、ボロフチックの「尼僧の悶え」はある意味で真逆。確かに結末は悲劇的かもしれないけれど、性の描き方そのものは明るく朗らか。後ろめたさがないんですよね。 飯森:あと、基本的に女性の性ですよね、彼が好んで描くのは。女性にだって性の抑えがたい欲求や変態的な願望さえあるんだと。かつて無いものとされていた女性の性欲にヒロインが突き動かされることで、トラブルが起こりドラマが生まれるという作品が多い。「修道女の悶え」はその典型的な映画で、修道女全員が悶えている(笑)。 なかざわ:厳密には修道院長以外全員ですね(笑)。 飯森:そう。修道院長はあまりにも真面目だから、あとで手痛いしっぺ返しを食らうんですけどね。それ以外の修道女は、なぜかみんな若くて美人で、しかも悶々たる性的欲求を抱えている。 なかざわ:木の枝でディルド(注14)を自作しちゃったりするし。 飯森:それはポルノじゃないかという意見も確かにありますが、しかし少なくとも監督の初期のインタビューを読んでいると、ポルノとは呼ばないで欲しいと言っているんですよ。恐らく彼の言い分としては、みんなもやっているでしょ?誰にだってそういう欲求はあるでしょ?隠すなよ!と。それが常にボロフチック作品の根底にあるテーマですよね。 <注1>1923年9月2日、ポーランド生まれ。クラクフの美術学校で絵画を学び、グラフィックデザイナーを経て'46年より短編の実験映画を発表。'59年にフランスへ移住し、'66年発表の「Rosalie」(日本未公開)ではベルリン国際映画祭やロカルノ国際映画祭の最優秀短編映画賞を獲得。'67年に長編映画デビューし、'90年代前半に現役を引退。'06年2月3日、フランスのパリで死去。<注2>1974年製作。性愛にまつわる4つの短編からなるオムニバス映画。<注3>1976年製作。フランスで最も権威のある文学賞、ゴンクール賞に輝いたアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの小説「余白の街」の映画化。<注4>1975年製作。同年のカンヌ国際映画祭正式出品作。<注5>前衛芸術のこと。<注6>帝政ロシア末期からソビエト連邦初期にかけて、ロシアで花開いた前衛芸術運動。<注7>'20年代~'50年代にかけて、ソビエト連邦の最高指導者だったヨシフ・スターリンが実践した政治体制のこと。指導者に対する個人崇拝、秘密警察の監視や粛清による恐怖政治を特徴とする。<注8>1969年製作。外界から隔絶された島ゴトーを舞台に、独裁者の美しい妻に横恋慕した愚かで醜い男が、あらゆる卑劣な手段を使って権力の座を手に入れようとする。<注9>1919年に創刊された日本の映画雑誌。<注10>1975年製作。フランスの没落貴族と政略結婚することになったイギリスの裕福な女性が、相手の家系に獣人の血筋が流れていることを知る。<注11>キリスト教において最大規模の教派。ローマ教皇をその最高指導者とする。<注12>1979年製作。女性のセックスにまつわる3つの短編からなるオムニバス映画。<注13>1978年製作。中世の女子修道院を舞台に、性欲を持て余した尼僧たちの日常を描く。<注14>男性器の形を模した大人のおもちゃ。コケシや張り型とも呼ばれる。 次ページ >> あなたがたの国には、すでに江戸時代にあんなすばらしい春画があったではありませんか(ボロフチック) 『インモラル物語』"CONTES IMMORAUX" by Walerian Borowczyk © 1974 Argos Films 『夜明けのマルジュ』©ROBERT ET RAYMOND HAKIM PRO.

-

COLUMN/コラム2016.01.05

【未DVD化】英国ニュー・ウェイヴが革命の季節に放った反逆の映画『if もしも‥‥』

もし君が英国のパブリックスクールに憧れていたとしたら、『if もしも‥‥』はその幻想をコナゴナに打ち砕いてくれるはず。この映画で描かれるパブリックスクール、とにかく陰惨すぎる! それゆえに主人公の終盤の行動が説得力満点なわけだけど。 この終盤の展開を観た者ならば、本作が1969年にカンヌ映画祭でグランプリを獲っていたという事実に少なからず驚くはずだ。哲学的な作品が幅を利かすあの祭典で、こんな衝動的な映画が栄冠に輝くなんて! でも前年のグランプリ作を知ったなら納得するんじゃないだろうか。というのも、1968年のグランプリ作は該当作無し …ていうか、カンヌ映画祭自体が開かれなかったのだ。 映画祭中止の理由は、学生運動を発端にフランス全土のストライキへと発展した、五月革命にある。これに触発されたフランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダール、ルイ・マルといったヌーヴェルヴァーグの映画作家たちが騒ぎだし、映画祭自体がストライキされたのだ。だからその翌年に学生の反乱を描いた『if もしも‥‥』が栄冠に輝いたのはある種の必然だったわけだ。 ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)を英語では「ニュー・ウェイヴ」という。同時代の英国にもそう呼ばれた映画作家の集団が存在しており、『if もしも‥‥』はこの英国ニュー・ウェイヴ映画のひとつの到達点的な作品でもあった。 この集団の代表的な映画監督としては、トニー・リチャードソン、カレル・ライス、そして『if もしも‥‥』の監督リンゼイ・アンダーソンが挙げられる。ライスとアンダーソンは当初、映画評論誌『シークエンス』の同人であり、その点も『カイエ・デュ・シネマ』の同人だったヌーヴェルヴァーグの作家たちとよく似ていた。 彼らはフリー・シネマと呼ばれた社会派ドキュメンタリーの製作を経て、劇映画へと進出していった。リチャードソンは『怒りを込めて振り返れ』(59年)や『蜜の味』(61年)といった力作を発表。ライスも『土曜の夜と月曜の朝』(60年)で続いた。アンダーソンの長編劇映画デビュー作は、そのライスが製作した『孤独の報酬』(63年)である。労働者階級出身のラグビー選手を描いたこのシリアス・ドラマは、主演のリチャード・ハリスがカンヌ映画祭で主演男優賞を獲得するなど高く評価された。 だがこれに続く長編はなかなか製作されなかった。アンダーソンは自分の資質に合った脚本をじっと待っていたのかもしれない。そんなところに『十字軍』と題された脚本が持ち込まれてきた。これを読んだアンダーソンは即座にストーリーが『新学期・操行ゼロ 』(33年)をベースにしたものであることを見抜き、映像化を決断したのだった。 29歳で夭折したフランスの映画監督ジャン・ヴィゴが撮った『新学期・操行ゼロ』は、抑圧的な寄宿舎学校の生活とそれに反抗する生徒たちを描いたことが原因で、政権批判と見做され12年間も上映禁止されていたという呪われた作品だった。しかしこれをヌーヴェルヴァーグの作家たちは絶賛。フランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(59年)にも絶大な影響を与えていた。 そんな『新学期・操行ゼロ』の現実版ともいえる五月革命が、ヌーヴェルヴァーグの作家たちが住むフランスでは巻き起こっていた。しかしアンダーソンの住む英国では、ロックがポップ・カルチャーを席巻してはいたものの、文化が政治そのものに影響を及ぼす度合いはいまひとつだったのである。 こうした状況に苛立ったアンダーソンが起こした<映画内英国五月革命>が『if もしも‥‥』だったのかもしれない。その証拠に、冒頭シーンで顔の下半分をマフラーで隠し続けるトラヴィスの姿からは『大人は判ってくれない』、寮の部屋に貼られたマシンガンを抱える黒人のポスターからはゴダール『ワン・プラス・ワン』(68年)といったヌーヴェルヴァーグ作品へのオマージュを感じる。 アンダーソンの母校チェルトナム・カレッジで行われた撮影は、資金不足との戦いだったという。しかしアンダーソンは一部のシーンを安いモノクロのフィルムで撮影することで、これを乗り切った。そのため本作は、シーンによって唐突にモノクロに変わってしまうのだが、それがかえって意味ありげな効果をあげている。 公開された『if …もしも』は英国内で絶賛と誹謗中傷の両方を呼び起こした。これほどの社会的なインパクトを与えたのは、これがデビュー作だった主演俳優マルコム・マクダウェルの存在感によるところが大きい。 実はアンダーソンを含めて「ニュー・ウェイヴ」の映画作家たちのほとんどが上流階級出身のインテリだった。彼らが社会派なのはそうした自分の出自にやましさを感じていたからで、それゆえ主張自体は正しいものの、どこか絵空事的な雰囲気が漂っていたのである。だが労働者階級出身のマクダウェルは、その主張を不敵な演技によってぐっと生々しいものに変えてくれたのだ。 本作一本で一躍スターになったマクダウェルは、『オー! ラッキーマン』(73年)や『ブリタニア・ホスピタル』(82年)でもアンダーソンと組んでいるが、その際の役名はいずれも『if もしも‥‥』と同じミック・トラヴィスである。決して同一人物ではないのだが、アンダーソンのもとでマクダウェルが反逆者を演じる 時、彼はトラヴィスという人格になるのだろう。 トラヴィスのまたの名をアレックスという。なぜなら『if もしも‥‥』を観たスタンリー・キューブリックが、「主人公のアレックス役を演じられるのは彼しかいない!」とマクダウェルを主演に招いたのが、『時計じかけのオレンジ』(72年)だったからだ。マクダウェル一世一代の当たり役のアレックスのプロトタイプは『if もしも‥‥』にあったのだ。 『時計じかけのオレンジ』は多くの人間の人生を変えた。五月革命を真似た学生運動を英国の大学で行って失敗して以来、冴えない人生を送っていたマルコム・マクラーレンは、映画の斬新なデザイン感覚に触発されてロンドンにブティック「SEX」をオープン。パートナーのヴィヴィアン・ウエストウッドとともに過激なファッションの服をデザインしてセンセーションを巻き起こした。店の常連はやがてロック・バンド、セックス・ピストルズを結成。彼らは政治にまで影響を及ぼすロンドン・パンク・ムーヴメントの牽引者となっていった。 アメリカでは、1972年にアーサー・ブレマーという21歳の男が、大統領選挙出馬を狙っていたアラバマ州知事ウォレスの暗殺を図って逮捕された。彼は『時計じかけのオレンジ』を見て以来、ずっとウォレス暗殺を夢想していたという。そんな彼が出版した日記をモチーフにポール・シュレイダーが書いたのが、あのマーティン・スコセッシ監督作『タクシードライバー』の脚本である。ロバート・デ・ニーロが演じた主人公の名はトラヴィスといった。 シュレーダーやスコセッシが『if もしも‥‥』を観ていたかは定かではない。だが人が社会への反抗を叫ぶとき、本人の自覚があろうがなかろうが、『if もしも‥‥』が潜在的に影響を及ぼしている可能性は結構高いのである。■ COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.28

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2016年1月】おふとん

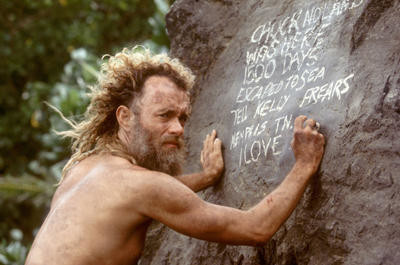

貨物便で世界の空を飛び回る宅配会社社員チャックは、恋も仕事も忙しく充実した毎日を送っていた。だがある日、貨物便が墜落し無人島に漂着。手元にあるのは墜落時の漂流物のみ。果てしないサバイバル生活がはじまる。漂流物の1つバレーボールに目鼻を描いて“ウィルソン”と名付け話し相手にし、孤独を紛らす。そうして4年が経ち…。 『フォレスト・ガンプ/一期一会』でタッグを組んだロバート・ゼメキス監督とトム・ハンクスで送る無人島サバイバル。ほぼトム・ハンクスしか出演しないのですが、その独り芝居がすごい!作中で25kg減量していく様子も必見です。そしてご存知「ウィルソーーーーン!」シーンをお見逃しなく!! COPYRIGHT © 2015 DREAMWORKS LLC AND TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.25

男たちのシネマ愛②愛すべき、味わい深い吹き替え映画(6)

なかざわ:その他のイチオシはどれでしょう? 飯森:「ファールプレイ」(注54)ですね。これは日曜洋画劇場でやったバージョンなんですが、ローカライズが魅力的なんですよ。日本ならではの味というか、日本語吹き替えにしか出せない味。オリジナルよりも面白くなっちゃったというパターンです。なぜなら、ダドリー・ムーア(注55)を広川太一郎(注56)さんがやっているから。もう明らかにオリジナルのセリフとは関係ないことをしゃべっているんです。 なかざわ:コメディーは特にそうだと思うんですが、笑いの文化って国によって全く違うじゃないですか。その国の生活様式であったり価値観であったりが色濃く反映されますから。それをそのまま日本に持ってきてもピンと来ないことが多いですもんね。 飯森:あくまで僕の個人的な感想ですけど、某動画配信サイトで提供している字幕版の「サタデーナイトライブ」(注57)なんかも、すごく期待して見たものの、僕みたいなリアルタイムのアメリカ事情に通じてないコッテコテの日本男児でおまけに英語弱者には、面白さがいまいち分かりづらいんですよ。 なかざわ:ユーモアって言葉の組み合わせや語呂合わせ、ニュアンスなんかから生まれたりするので、そもそもの構造が違う別言語に直接変換しても意味が伝わらないんですよね。 飯森:広川太一郎さんはいつもの調子ですよ。“選り取りみどり赤黄色”、ってギャグを言うんですけど、そんなこと英語で言っているわけがない(笑)。でも、直訳しても意味がないんですよ。結果的に面白ければいいじゃんというノリで作られた吹き替えなんです。 なかざわ:結果的に面白くて、なおかつ映画を壊してなければ全然構いませんよね。 飯森:若干壊しちゃっているんですけどね(笑)。ちょっとヤンチャが過ぎるというか。なんでもこの調子で笑い倒してしまうので、そのキャラクターじゃなくて広川太一郎が前面に出てきてしまう。特にコメディーリリーフ的な脇役をやると、全部かっさらっていくような目立ち方をするんです。だって、この映画だってダドリー・ムーアなんか殆ど出ていない。たったの3回しか出てこないんですよ。その全てに変な日本語ギャグを入れているおかげで、すごく面白い。でも異常に広川太一郎の印象が残ってしまう。 なかざわ:もはやそれはダドリー・ムーアじゃない(笑)。 飯森:なのでこれには賛否両論あるかもしれませんが、でも気に入らなければ字幕版を見ればいいんですから。僕は間違いなく字幕版より面白いと思いますね。ちなみに、キャラクターよりも前に出てきてしまうといえば、野沢那智さんもその傾向がありますよね。ただ、今回初めて野沢さん版の「ゴッドファーザー」を見たんですけど、パート1の音声を最初に聞いたとき、何度聞いても野沢さんに聞こえないの。しかも完全に違うんじゃなくて、野沢那智にすごく似ている普通の人がやっている感じなんです。ミスで違う音源が納品されたのかと確認しても、テープには’76年版と書かれているし、野沢さん以外のキャストは’76年版キャスト表と照らし合わせて間違いなく一致するので、恐らく間違ってはいないはずです。でも、これオンエアしたら音源間違いの放送事故になっちゃうんじゃないかと、いまだに若干ビビってるぐらいなんですが、こればっかりは確かめようがない。結局、100%裏を取れる確実な方法が実は無いんですよ。最後に頼れるのは自分の耳だけなんです。 なかざわ:ご本人も亡くなっていますしね。 飯森:それがね、パート3になると完全に野沢那智になってるんです。アクが強くなっているんですよ。僕らの知っている野沢さんです。誰が聞いても一発で野沢さんだと分かる個性がある。山寺宏一(注58)さんみたいにカメレオンのごとく声を変えられる方もいますけど、野沢さんは野沢那智調みたいな独特の節回しがあって、パート1とパート3を聴き比べると、それが後年になるに従って強くなっていたことが分かります。恐らく吹き替えに寛容ではない人が見ると、「これはもうアル・パチーノじゃない」ってなるんでしょうけれど、その一方で「よっ!野沢那智!」って期待している人もいますから、良きにつけ悪しきにつけだとは思いますが。いずれにせよ、パート1の頃はすごく抑えて演技をしていたんでしょうね。まだ独特のクセが生み出される前だったんだろうと。 なかざわ:声優として経験を積むことで、自分のスタイルを確立して行ったんでしょうね。 飯森:するとね、「ゴッドファーザー」にも別の物語が生まれるわけですよ。堅気の道を歩もうとした若者マイケル・コルレオーネ(注59)が、やがてマフィアのボスに登りつめる。一方で、ごくごく平凡な青年の声だった野沢さんが、パート3で年季の入ったボスを演じると途端にドスが効いているんです。 なかざわ:マイケルと野沢さんの成長がシンクロするんですね。 飯森:そうなんですよ。しかも、野沢さんも意図してやっているわけじゃないですから。そういう面白い見方もできるかもしれませんよね。 なかざわ:それは確かに意外な発見です。 ■字幕絶対派だのアンチ字幕派だのということ自体がナンセンス(飯森) 飯森:さて、最後にこれだけは言っておきたいということがあるんですが、よろしいですか(笑)? なかざわ:どーぞどーぞ。 飯森:うちのザ・シネマというのは東北新社がやっているチャンネルじゃないですか。東北新社というのは映像制作会社でCM作ったり映画作ったりCSチャンネル運営したりしてますけれど、そもそもの成り立ちは外国映画やドラマの日本語吹き替え版の制作なんです。なので、もともと吹き替えに強い会社なんですよ。 なかざわ:確かに、最初に東北新社さんの社名を覚えたのは、映画だかドラマだかの最後に出てくるクレジットだったと思います。 飯森:とはいえ、字幕も作っているんですよ。両方うちで作ってる。だから、字幕絶対派だのアンチ字幕派だのということ自体がナンセンスで、両方いいに決まっているじゃないか!というのがサラリーマンとしての僕の立場なんです。だから、そういう日本における吹き替え制作の歴史を踏まえたうえで、この「厳選!吹き替えシネマ」という企画をやっているということも、是非みなさんにお伝えしておきたいと思います。 (終) 注54:1978年制作。ローマ法王の暗殺計画に巻き込まれた女性と探偵を描いたヒッチコック風コメディー。ゴールディ・ホーン主演。注55:1935年生まれ。俳優。代表作は「ミスター・アーサー」(’81)や「ロマンチック・コメディ」(’83)など。注56:1939年生まれ。声優。ロジャー・ムーアやトニー・カーティスの吹き替えのほか、アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の古代守役でも知られる。2008年没。注57:1975年から続くアメリカの国民的なバラエティ系コメディ番組。ジョン・ベルーシやビル・マーレイなど数多くの大物コメディアンを輩出している。注58:1961年生まれ。声優。ジム・キャリーやウィル・スミスなどの吹き替えで知られ、バラエティ番組などでも活躍している。注59:映画「ゴッドファーザー」三部作を通しての主人公。コルレオーネ家の三男として生まれ、普通の人生を送ろうとするものの、やがて家業を継いでボスになる。 『ゴッドファーザー』COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『ゴッドファーザーPART Ⅲ』TM & COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED 『レインマン』RAIN MAN © 1988 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved 『バーバリアン怪奇映画特殊音響効果製作所』©Channel Four Television/UK Film Council/Illuminations Films Limited/Warp X Limited 2012 『ファール・プレイ』COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.20

男たちのシネマ愛②愛すべき、味わい深い吹き替え映画(5)

なかざわ:さてさて、今回セレクトされた吹き替え版の中から特に注目して欲しい作品はありますか? 飯森:やっぱり「ゴッドファーザー」(注48)ですかね。 なかざわ:その理由とは? 飯森:まず、フェイスブックで「今度は『ゴッドファーザー』の吹き替え版でもやろうかな」って書き込んだところ、凄まじい反響があったんですよ。僕の世代(’75年生まれ40歳)にとっては「風と共に去りぬ」(注49)とか「理由なき反抗」(注50)のような“往年の名作”的な位置付けの作品ですが、恐らくリアルタイムの人にとっては僕にとっての「インディ・ジョーンズ」のような超大作という印象だったんだろうと思うんです。それがテレビ放送されるとなった時に、当時のリアルタイムの人たちは喜び勇んでテレビにかじりついたはずなんですね。で、その最初にテレビ放送された吹き替え版が、今回のこれなんです。放送枠は水曜ロードショー。水野さんが金曜ロードショーに移る前に担当されていた番組ですね。’76年に野沢那智さんがアル・パチーノをやったバージョン。その4年後の’80年に同じく水曜ロードショーでやったパート2も、吹き替えのキャストは同じ。さらにだいぶ後ですね、14年後ですか。局がフジテレビに移って、ゴールデン洋画劇場で放送されたのがパート3なんですが、これまたアル・パチーノやダイアン・キートン(注51)などの常連組を、全く同じ声優さんが担当している。実はこれ、全て東北新社(注52)が吹き替え版を作っているからなんです。 なかざわ:なるほど!分かりやすい(笑)。 飯森:でも、これらのバージョンはDVDには入ってない。昔の吹き替え版は短くカットされているし、音声自体も古くなっているので、DVD発売時の最新技術で綺麗に作り直した新録版を収録しているんですよ。それはそれで良く出来ているんです。なので、初めて見る人ならこのテレビ版じゃなくていいと思う。ノーカットだし音質もいいし。ただ、あの時代にこの放送日にかじりついて見ちゃった人、ましてやビデオに録画して何度も何度も見ちゃったという人がいるわけです。そういう人にとっては、声が違うというのは違和感以外の何ものでもない。ちょっとこれじゃないんだよなって。 なかざわ:それって、アニメ主題歌のパチソン(注53)を聞いちゃった時の感覚みたいなもんですよね(笑)。 飯森:そうそう!あの気持ち悪さですよ。で、当時実際にどれほどの視聴者が日本全国で見たか分かりませんが、決して少なくはないはずです。しかし、そうした人たちが、今はこれを見ることができないんですよ。永遠に戻らない少年の日の思い出のように。悲しいでしょ? 懐かしいというのはそういうことではないのか。そこは我々がなんとかしようじゃありませんか!ってことで、不可能を可能にするのがこの「厳選!吹き替えシネマ」。今では見る機会のほとんどない野沢那智さん版を、1から3までまとめて放送しましょうというわけです。 注48:1972年制作。イタリア系マフィア、コルレオーネ一族の波乱に満ちた運命を描く。アカデミー作品賞受賞。フランシス・フォード・コッポラ監督。注49:1939年制作。スカーレット・オハラとレッド・バトラーの宿命の激愛を描きアカデミー作品賞受賞。ヴィヴィアン・リー主演。注50:1955年制作。同年の「エデンの東」と並んで主演ジェームズ・ディーンの名声を決定づけた。注51:1946年生まれ。女優。代表作は「ゴッドファーザー」(’72)シリーズや「アニー・ホール」(’77)、「マイ・ルーム」(’96)など。注52:外国の映画やドラマの日本語版制作をはじめ、CMや映画の制作、衛星放送事業などを手がける日本の会社。注53:有名曲のパチモノ、つまり偽物を指す俗称。かつては、人気の洋楽ヒットやアニメ主題歌を無名のスタジオミュージシャンなどに演奏させた、廉価版のレコードやカセットテープが多く出回っていた。 次ページ >> 結果的に面白くて、なおかつ映画を壊してなければ全然かまわない(なかざわ) 『ゴッドファーザー』COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『ゴッドファーザーPART Ⅲ』TM & COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED 『レインマン』RAIN MAN © 1988 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved 『バーバリアン怪奇映画特殊音響効果製作所』©Channel Four Television/UK Film Council/Illuminations Films Limited/Warp X Limited 2012 『ファール・プレイ』COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.20

テロの時代を予見した作品とその監督を、単純に不運とは言わせない!!〜『ブラック・サンデー』〜

映画はアメリカ大統領を含む8万人の観衆がフットボール試合を観戦する巨大スタジアムで、パレスチナのテロ集団"黒い九月"が仕掛けた無差別テロ計画を、イスラエル諜報特務庁"ムサド"が阻止しようとするパニック・サスペンス。単なる娯楽映画の枠組みを超え、強烈なリアリズムが終始観客の心を掴み続ける力作である。だが、日本公開目前の1977年、配給元に「上映すれば映画館を爆破する」という脅迫が届いたため、用意されていたプリントは破棄され、公開中止が決定する。その3年前の1974年には、東アジア反日武装戦線"狼"による三菱重工ビル爆破事件が発生し、衝撃の余波が続いていたこともあった。しかし、たとえ公開中止になろうとも、1970年代のハリウッド映画を代表する話題作へのファンの評価と飢餓感は消えることなく、2006年にはソフト化され、2011年、"第2回 午前十時の映画祭"に於いて、遂に細々ではあるが劇場公開の運びとなる。製作時から実に34年後の公開だった。 この映画が長く語り継がれる所以は、人物や状況を手持ちカメラやロングショットで追い続けるドキュメンタリー・タッチにある。物語の幕開けはベイルート。"黒い九月"のメンバーが祖国アメリカへの復讐に燃えるベトナム帰還兵、ランダー(ブルース・ダーン)を操り、無差別テロを計画しているアジトに、"ムサド"の特殊部隊が乱入。しかし、リーダーのカバコフ(ロバート・ショー)はその時シャワーを浴びていたテロの首謀者、ダリア(マルト・ケラー)を見逃したため、計画はやがて実行へと移されることになる。映画監督デビュー前にアメリカ空軍の映画班で記録映画を数多く手がけ、その後、TVの生番組を152番組も演出した経験があるジョン・フランケンハイマーは、冒頭の数分で手持ちカメラを存分に駆使。その効果は絶大で、実際はモロッコのタンジールで撮影されたベイルートのざらざらとした画像とも相まって、観客を即座にテロ前夜の緊迫した世界へと取り込んでしまう。 フランケンハイマーのリアルなタッチは人物像にも及ぶ。 イスラエルとパレスチナの終わらない報復の連鎖の中で、家族を失い、必然的に孤高のテロリストとならざるを得なかったダリアを、気丈ではあるが不幸な戦争の被害者として、出征先のベトナムで捕虜となったばかりに、解放され、帰国後は母国民から裏切り者の烙印を押され、妻子にも去られ、精神に異常を来したランダーを、祖国から見放された狂気の人物として各々描写。さらに、"ムサド"を率いてきたカバコフにすら、劇中で「もう殺戮はたくさんだ」といみじくも独白させる。そんなテロ戦争の深い闇の中で、舞台となるアメリカとアメリカ国民はただ逃げ惑うしかないという矛盾が浮かび上がる。まるで、あの9.11を予言したかのような原作と脚色は、その後、『羊たちの沈黙』(91)で世に出るベストセラー作家、トマス・ハリスによるもの。これはハリスにとって最初に映画化された原作であり、『羊~』から続く『ハンニバル』シリーズ以外で唯一映画化された作品でもあるのだ。 気鋭の作家の筆力を得て、フランケンハイマー・タッチは後半、さらにヒートアップして行く。ダリアとランダーが武器として用意したプラスティック爆弾の密輸入に成功し、まずはその威力を試すため、カリフォルニアのモハベ砂漠の小屋で爆破させると、トタンに無数のライフルダーツが開くシーンの視覚的恐怖から、テロ一味が決行の日時と場所に設定したマイアミのスーパーボウル当日、ランダーが操縦する爆弾を搭載した飛行船がスタジアム上空に接近するのを、カバコフがヘンコプターから身を乗り出して追跡する空中戦へと転じるクライマックスのカタルシスは半端ない。リアルな犯罪サスペンスが娯楽アクションに俄然シフトする瞬間だ。 スーパーボウルのシーンはNFLの全面協力の下、マイアミのオレンジボウルで行われた第10回スーパーボウル、ダラス・カウボーイズVSピッツバーグ・スティーラーズの試合前日、10000人のエキストラを投入して撮影された。試合当日にパニックシーンの撮影は危険だったからだ。エキストラは全員ボランティアだったため、後日、フランケンハイマーは謝礼代わりに彼らの仕事ぶりを得意のドキュメンタリー映画に収めることで、その献身に応えている。タイヤメーカー、グッドイヤーが飛行船を提供したのもフランケンハイマーの尽力によるもの。彼とグッドイヤーはFIレースを描いた『グラン・プリ』(66)以来、信頼関係にあったからだ。 『ブラック・サンデー』を語る上で、改めてジョン・フランケンハイマーを取り上げないわけにはいかない。映画の公開直前、配給のバラマウントはかつてない量のモニター試写を行い、結果、かつてない程の好評を獲得し、自信を持って劇場公開に踏み切った。『ジョーズ』(75)に匹敵するブロックバスターになると信じて。ところが、映画は同じ1977年に公開された『スター・ウォーズ』の興収に遠く及ばなかった。そして、これを境にフランケンハイマーは映画作家としてのカリスマを失う。モンスター映画『プロフェシー/恐怖の予言』(79)、ドン・ジョンソン主演のディテクティブもの『サンタモニカ・ダンディ』(89)、H・G・ウェルズ原作『D.N.A./ドクターモローの島』(96)等を発表したものの、どれも『ブラック・サンデー』以前の代表作、アカデミー賞4部門に輝いた『終身犯』(62)以下、『グラン・プリ』『フィクサー』(68)『ホースメン』(71)『フレンチ・コネクション2』(75)等と比べて、質的に劣る作品ばかりだった。 そして、2002年、フランケンハイマーは脊髄手術の合併症により72歳で死去。1960~70年代のハリウッド映画に独自のダイナミズムとリアリズムを持ち込んだ巨匠は、惜しまれつつ、ファンの記憶の中に仕舞い込まれる。ハリウッドメジャーの期待を裏切った彼自身も、もしかして、映画と同じく不運な人だったのかも知れない。しかし、遊園地を舞台に爆弾魔と検査官を攻防を描いた『ジェット・ローラー・コースター』や、同じフットボール試合で発生する狙撃事件を追った『パニック・イン・スタジアム』等、'77年に起きたパニック映画ブームの一翼を担った他作品と比べると、『ブラック・サンデー』がいかに大人の鑑賞に耐え得る重層構造になっているかがよく分かる。単純な悪人も、ひたすら雄々しいヒーローも登場しないテロの時代の空虚を画面にとらえながら、同時に、娯楽的要素もたっぷりのバニック映画とその監督を、単純に不運と呼ぶのはいささか申し訳ない気がする。■ COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.15

チェンジ・アップ/オレはどっちで、アイツもどっち!?

売れない俳優だけど独身生活を謳歌しているミッチと、敏腕弁護士だけど子どもの世話に追われているデイヴ。すべてが正反対だけど大親友の二人は、ひそかに互いの生活を羨んでいた。ある夜、酔っ払ってベロベロになった二人は、噴水の前で「人生を交換したい!」と同時に本音を口に出してしまう。すると一瞬あたりは真っ暗闇に。気づいた時、二人の体は本当に入れ替わっていた。元に戻ろうとしても、魔法の噴水は改修工事で撤去されて跡形もない。仕方なくミッチ(中身はデイヴ)とデイヴ(中身はミッチ)は互いになりきって生活するのだが ……。 正反対の立場のふたりの体が、不思議なパワーで入れ替わってしまうというプロットの、所謂<入れ替わりコメディ>は、お堅い母親とヤンチャな娘が入れ替わるジョディ ・フォスター主演作『フリーキー・フライデー』(77年、のちにリンジー・ローハン主演で03年に『フォーチュン・クッキー』としてリメイク)から、男女が入れ替わる大林宣彦の『転校生』(82年)まで、これまで様々な作品が作られてきた。 『チェンジ・アップ/オレはどっちで、アイツもどっち!?』はこうした伝統を受け継ぎながらも、ある種このジャンルの<究極形>とも呼べる作品だ。そう言いたくなる理由のひとつは、本作のスタッフの過去の仕事にある。 監督のデヴィッド・ドブキンは、最新作こそシリアスな裁判ドラマ『ジャッジ 裁かれる判事 』(14年)だったけど、元々は多くのコメディ映画を手がけてきた人物だ。その中の一本『ブラザーサンタ』(07年)は、あのサンタクロースにグウタラな兄貴フレッドがいたという設定のもと、彼が弟の代わりに世界中の子どもたちにクリスマス・プレゼントを届ける立場になってしまうというものだった。つまりフレッドはサンタと入れ替わるのだ。 脚本家のジョン・ルーカスとスコット・ムーアも入れ替わりコメディを手がけている。それはあの『ハングオーバー!』シリーズ(09〜13年)。この三部作の事実上の主人公は歯科医のスチュワートだが、小心者でキマジメな彼は親友の独身さよならパーティーで泥酔した翌朝、自分の歯が無くなっていることに気づく。おぼろげな記憶を辿りながらスチュワートは、自分が普段とは正反対のワイルドな一夜を過ごしたことを知る。つまりこの物語では破天荒な男が小心者と入れ替わっていたということになる。そしてスチュワートは、もうひとりの自分を知ることを通じて成熟した男へと成長を遂げるのだ。 このことでも明らかなように、別の人物と入れ替わるという体験は、他人を理解することによって本来の自分を発見する体験でもある。こうしたちょっと哲学的なテーマをギャグと一緒にイヤミなく語ってくれるところにこそ<入れ替わりコメディ>の魅力がある。このジャンルで既に十分な成果を挙げてきた作家たちが、満を持して関わった『チェンジ・アップ』では、そんな<入れ替わりコメディ>の魅力が全編に溢れている。 『チェンジ・アップ』がこのジャンルの究極形であるもうひとつの理由は、キャスティングだ。というのも、主演俳優の二人ほど<遊び人><マジメ人間>というパブリック・イメージを持っているハリウッド俳優はいないからだ。 遊び人のミッチを演じるライアン・レイノルズの劇場映画初主演作は、『アニマルハウス』の製作で知られるパロディ雑誌ナショナル・ランプーンが手がけた『Van Wilder』(02年)というコメディだった。ここで彼が扮したのは、遊びすぎで留年しまくっていたことがバレて親からの仕送りを打ち切られてしまった大学生。だが彼は長年のキャンパス生活で培った合コン・スキルを活かしてビジネスで大成功する。 このアナーキーな作品によって同性の圧倒的支持を獲得したレイノルズは、長身とマッチョなボディを武器に、『ラブ・ダイアリーズ』(08年)や『あなたは私のムコになる』(09年)といった恋愛モノで異性のファンもゲット。また『グリーン・ランタン』(11年)や『ゴースト・エージェント/R.I.P.D.』(13年)といったコミック原作の大作に次々と主演を果たし、16年には自ら企画から深く携わった『X-メン』シリーズのスピンオフ作『デッドプール』が公開予定だ。 一方のマジメ人間デイヴに扮したのはジェイソン・ベイトマンである。もともと彼は、あの伝説的なテレビドラマ『大草原の小さな家』にレギュラー出演していた天才子役だった。しかしハリウッド・スターにしてはあまりに華がない普通の顔をした大人に育ってしまったためか、成人後のキャリアはパッとしないものだった。 だが三十歳を超えて出演したテレビ・コメディ『ブル~ス一家は大暴走!』(03年〜)がベイトマンの運命を変えた。ここで彼が演じたのは、奇人変人だらけの一家にあって唯一マトモな主人公。「なんで僕だけがこんなツラい目に遭うんだ。でも僕が耐えるしかない。」そんなやるせない感情を、諦めきった表情と長いキャリアで培った演技力によって表現しきったベイトマンは一躍<普通人の代表選手>となったのだった。 この当たり役で得られた彼のキャラクターは、ハリウッドに進出して主演した『モンスター上司』(11年)や『泥棒は幸せのはじまり』(13年)といった映画においても全く変わっていない。ベイトマンの本領は、奇人変人に振り回される悲しき小市民を演じるときに最大限に発揮される。 そんなレイノルズとベイトマンだが、実は私生活でも大親友らしい。なんでも『スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい』(07年)で共演したことをきっかけに意気投合し、再共演に相応しい脚本を待っていたのだとか。ふたりの間に本当に深い交流が存在するからこそ、中盤以降の<互いになりきった演技>が破壊力満点なものになっていることは間違いない。 こうしたシーンでは前述の通り、彼らの<本来の自分>の姿が顔を覗かせているのも興味深い。いつもと正反対のハチャメチャな言動を繰り広げるベイトマンからは、長い低迷期にもメゲなかった神経の図太さが感じられるし、レイノルズのいつにない繊細な演技は、アラニス・モリセット、元妻のスカーレット・ヨハンソン、そして現夫人のブレイク・ライヴリーといった気が強そうな美女たちが何故彼にメロメロになったのかという長年の謎を解き明かすものになっている。 最後に、こうした二人に振り回されるデイヴの妻を演じたレスリー・マンについても触れておきたい。一般的には『素敵な人生の終り方』(09年)や『40歳からの家族ケーカク』(12年)といった夫ジャド・アパトーの監督作におけるヒロイン役が代表作とされている彼女だけど、『ダメ男に復讐する方法』(14年)や『お!バカんす家族』(15年)といった夫以外の監督作での脇に回って披露するキレキレのコメディ演技も素晴らしい。 そんなレスリーが、夫以外の監督作で珍しくヒロインを演じていたのが『セブンティーン・アゲイン』(09年)というティーン・コメディだった。この作品で彼女が扮していたのは、冴えない夫を家から追い出した主婦。ある日、彼女のもとに出会った当時の夫そっくりのピカピカの少年が現れる。実は彼こそが不思議なパワーで姿を替えられてしまった夫その人だったのだ。そんな事情を知らないレスリーはトラブルに巻き込まれていくことになる。そう、彼女が他人と入れ替わった夫と遭遇するのは『チェンジ・アップ』が初めてではないのだ。 © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2015.12.15

男たちのシネマ愛②愛すべき、味わい深い吹き替え映画(4)

なかざわ:さて、そろそろ本題に戻りましょうか(笑)。 飯森:はい(笑)。吹き替え版の魅力としてもう一つ挙げておきたいのが、純粋に懐かしいってこと。これは映画を見る上で大きいと思います。まだ見ぬ映画を楽しみに待つというのもアリですが、これは懐かしいなっていうのも映画を見る醍醐味だったりしますからね。で、もしかすると僕だけの感覚なのかもしれませんが、字幕版だと懐かしいと全然感じないんです。子供の頃にテレビで見た思い出が甦るなあ、っていう感覚が全くない。 なかざわ:結局、耳に入ってくるというのは直接的な感性に訴えますからね。音楽が古い記憶と結びつきやすいことと同じだと思います。 飯森:そうすると、案外僕だけの特殊な感覚ではないのかもしれないですね。 なかざわ:言われてみるとそうだね、って感じですかね。 飯森:それと、先ほどから申し上げているようにVHSバブルの時代に“字幕原理主義”の文化大革命が起きて、古き良き吹き替え文化が破壊されてしまった。それによる一番大きな損失は、みんなが洋画そのものを見なくなっちゃったことじゃないでしょうか。吹き替えだけでなく字幕もひっくるめて。 なかざわ:と言いますと? 飯森:要するに、“文革”の影響で、洋画の吹き替え版を放送するテレビの映画枠が減り、洋画自体を見る人が少なくなってしまった。’97年というのが分岐点だったと思うんですが。水野晴郎(注45)さんが金曜ロードショーから引退されて、テレビの映画番組が目に見えて減っていく始まりの年ですね。その翌年には淀川長治(注46)さんが亡くなられて。あれから20年近く経ちましたが、洋画を見ない人が多くなりましたよね。 なかざわ:結局、かつて多くあった映画枠が一般の人たちに洋画の面白さを啓蒙する役割があったわけなんですよね。 飯森:僕なんかはまさにそうで、小学生の頃、なんとなくテレビを見ているうちに洋画の面白さに目覚めて。そこからはアニメは卒業、バラエティーも見なくなり、ひたすら洋画ばかり見てきた。そういう、テレビで洋画を見るという最初の入口がなくなると、僕のようにテレビがきっかけで洋画好きになる映画ファンが育たなくなるんです。’06年頃からでしたっけ、洋画と邦画の興行収入が逆転したのは。そこには、テレビの映画枠が少なくなってしまったことの影響もあると思うんですよ。 なかざわ:それはその通りかもしれませんね。 ザ・シネマ編成部 飯森盛良 飯森:さらに、これはおそらく業界で言っているのは僕だけの、異端の珍説だと思うのですが、今の日本を包んでいる政治的な雰囲気はその結果で、洋画を見なくなったことが影響していると思ってるんです。TV洋画劇場が減って国の空気が変わったと(注47)。アメリカ映画を見ない、ヨーロッパ映画を見ない、海外のコンテンツを見ない。そういう人たちが、なにか物事を判断しようとするとき、もしくは政治的なスタンスを決めようとするとき、そのための判断材料が限定されますよね。日本国内ならこういう考えでもいいけど、海外だったらまた別の見方をされるんだよとか。洋画を見ていないと、そういう思考になれないと思うんです。これまで見てきた外国映画から得た知識と感性の蓄積によって、日本とは違う世界の様々な価値観や物の見方を学べるというのも洋画の利点の一つだと思うんですが、それがなくなったせいで海外からどう見られるのかも考えず、一方的に自分の言いたいことだけを言うような風潮が広がってきたのかなと。 なかざわ:その割には、外国から日本がどう評価されているのかって気にする人が多いみたいですけれどね。 飯森:世界に賞賛される日本!みたいな(笑)。 次ページ >> 最初にテレビ放送された「ゴッドファーザー」の吹き替え版に注目してほしい(飯森) 『ゴッドファーザー』COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『ゴッドファーザーPART Ⅲ』TM & COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED 『レインマン』RAIN MAN © 1988 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved 『バーバリアン怪奇映画特殊音響効果製作所』©Channel Four Television/UK Film Council/Illuminations Films Limited/Warp X Limited 2012 『ファール・プレイ』COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2015.12.15

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2016年1月】うず潮

『007 スペクター』でボンドガールに抜擢された旬の女優レア・セドゥがマリー・アントワネットを慕うヒロイン役に!マリー・アントワネット役を『ナショナル・トレジャー』でブレイクしたダイアン・クルーガーが演じ、フランス革命前夜の様子を王妃に仕える朗読役のヒロインを通して描いた歴史愛憎劇。豪華絢爛な衣装はもちろん、一般非公開の部屋で撮影されたベルサイユ宮殿のシーンも必見! 王妃を想い慕う健気な朗読役のヒロインを演じた、レア・セドゥのどこか悲しげな瞳が印象的。死の影が迫った女たちの愛憎がうごめく中、王妃は自分を慕う彼女の気持ちを利用してある指令を下します。思わず「断れよ!」と突っ込みたくなりますが、王妃の気持ちを受け入れて、覚悟決めたレア・セドゥの凛とした姿は儚い美しさを感じずにはいられません… 死の恐怖に怯えながらもどこか優雅に振る舞う王族たち、そんな主人を見捨て始める給仕たち…本作は歴史の裏側を垣間見たような気分になれる1本。男女問わず、お楽しみ頂けます!また、フランス屈指の女優が競う「トリコロール」3部作も1月に放送。こちらもぜひ! ©2012 GMT PRODUCTIONS - LES FILMS DU LENDEMAIN - MORENA FILMS - FRANCE 3 CINEMA - EURO MEDIA FRANCE - INVEST IMAGE