検索結果

-

COLUMN/コラム2013.12.18

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2013年1月】うず潮

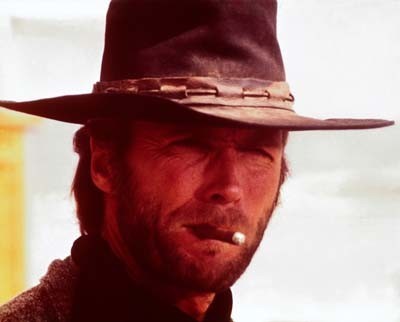

とある町に1人の無宿者が流れ着く。その男は、絡んできたチンピラを虫けらのようにに射殺し、通行人の女性を襲うなどの無法っぷり。 しかし誰一人として彼を追放しようとはしなかった。実は町の住人を逆恨みする犯罪者を恐れるあまり、この無宿者に頼るしかなかった。手厚くもてなされる男は、住人に秘策を伝授し始める。 イーストウッドの監督第2作目。主人公の無法者は本人のハマリ役。脚本は「フレンチ・コネクション」でアカデミー脚本賞受賞したアーネスト・タイディマンが手がけた。ファン必見のカルト的ウエスタン!若かれし頃のイーストウッドの渋さが光るぜひ見て頂きたい作品です! © 1973 Universal Studios, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2013.11.29

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2013年12月】うず潮

ひょんなことからが瞬間移動能力に気付いたデヴィッド(ヘイデン・クリステンセン)。成人した彼は、その能力を駆使してリッチな生活を送っていた。しかし、瞬間移動能力者“通称ジャンパー”を抹殺する謎の組織がデヴィッドを追い詰める!監督は『ボーン・アイデンティティー』のダグ・リーマン。ローマのコロッセオやエジプトのスフィンクスなど世界各国で撮影し、最新VFXを駆使した謎の組織とのSFバトルは圧巻です!さらに東京銀座界隈でも撮影され、都内を走り回るカーアクションも必見。また、ザ・シネマでは、特殊能力者主人公にした『ジャンパー』『PUSH 光と闇の能力者』『バタフライ・エフェクト』を【超能力者たち】と題して12月に特集放送しています。こちらもぜひご覧ください! © 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

NEWS/ニュース2013.10.31

映画『恋するリベラーチェ』公開直前スペシャルトークショーレポート!!

いよいよ11月1日(金)より全国ロードショーとなる、映画『恋するリベラーチェ』の特別試写会が、10月29日(火)に新宿ピカデリーで開催されました。当日は、試写会の後、スペシャルゲストとして映画評論家のおすぎさん、ファッション評論家のピーコさんと共にリベラーチェをイメージした豪華特注衣装を身にまとったミッツ・マングローブさんが登場しました。映画『恋するリベラーチェ』の魅力や「恋」について語っていただきましたスペシャルトークショーの内容を中心に、イベントの模様をご紹介いたします。 リベラーチェさながらの豪華特注衣装を身にまとい、マット・デイモンが演じるスコットのような若くてカッコイイ付き人役の男性にエスコートされて入場したミッツ・マングローブさん。「昼間っからおかまにこんな格好させて…」と言いながらも、ご満悦の様子。 「あなたがメインだから、私たちなんて付き添いよ!」と投げやりに言い放ったおすぎさんでしたが、作品に関しては「最初に2人(マイケル・ダグラスとマット・デイモン)がジャグーに入るシーンがあるんですけど、冒頭からあの2大スターが一緒にお風呂に入っちゃって、度肝を抜かれたわ。あと、ロブ・ロウは、デビュー当時美青年だったのに、(本作では特殊メイクのため)汚くてびっくりした。でも、さらりと出来ているゲイの映画」と絶賛。すると、ミッツさんも「イヤラシくしようとか、ドロドロさせようとか、泣かせようとかがなくて良かったわよね」と続けてコメント。 ピーコさんは、リベラーチェの衣装に関して「昔は、日本でも演歌の人くらいしかスパンコールなんて付けなかったからね。彼は、ステージ衣装だけでなく、私生活も、ファッションにとどまらずインテリアも何もかも凄かった。豪華なだけじゃなくて、本当に良いものを持っていたのも凄い。ただね、もちろん衣装も素晴らしいけれど、彼は派手なだけでなく、やっぱりピアノが素晴らしかったから評価されたんだと思う」と生前の彼の生き方を高く評価した。 ミッツさんは、普段の煌びやかな衣装について問われると「私が大人になる頃には既に多くの人がリベラーチェのような派手な衣装やパフォーマンスをしていたから、直接的な影響は受けていないのよね。でも、先輩方はやっぱり彼の影響があったってことよね」と語った。 また、「今、恋をしていますか?」という質問に対して、ミッツさんは、「恋なんかもういい、心とかはもう二の次三の次でいいから、肉体よ!今更、心通わす事なんてできないわよ!」と自身の恋愛について告白した。しかし、本作で描かれているリベラーチェとスコットの恋愛に関しては、「スターの恋、同性愛について知らない人が見ても、そうなんだなぁって思える作り方だし、その道の人が見ても、ドキッとするような要素がちりばめられていたと思う」と本作の魅力を語った。 おすぎさんとピーコさんは、「お互いに恋愛相談をすることなんて絶対にしない。趣味も全然違うしね!一緒にされたくないわ!」と双子とはいえお互いの異なる恋愛観について語った。当日はあいにくの雨模様でしたが、数多くの来場者、取材陣の方が集まり、会場は大いに盛り上がりました。今回の特別試写会に登壇したおすぎさんとピーコさんは、本作をご覧になり、大変気に入っていただき、イベントへの出演が実現したようです。おすぎさんも太鼓判を押すエミー賞を11部門獲得した映画『恋するリベラーチェ』は、いよいよ11月1日(金)より全国ロードショーです。 『恋するリベラーチェ』 © 2013 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2013.05.25

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2013年6月】飯森盛良

この良い面したオッサンがジョン・ミリアス監督です。かけてるグラサンはレイバンのアビエーター。着てるのはどうも実物っぽいA-2。この手のフライト・ジャケット姿(ナイロン系含む)で演出してるこの人のバックステージ写真は大量に残ってます。 はい、こういう格好してる漢ってのは、まず信頼してOK!だって亀山薫を見てくださいよ!かつて大空を駆ったヒコーキ野郎どもが戦場でまとった“現代の鎧”を蒐集し、わざわざ普段着として着るって行為は、自らそのイズムの継承者をもって任じているということの表明です。監督作を並べてみりゃ一目瞭然。『デリンジャー』、『風とライオン』、『ビッグ・ウェンズデー』、『コナン・ザ・グレート』、『若き勇者たち』、そして本作…ほら、全部、矜持を貫こうと意地になった漢たちの、実存を賭した大勝負の話ばっか! この格好で、さらに葉巻までふかしまくるミリアス監督。ちなみに『風とライオン』撮影中に男気映画の最高神ジョン・ヒューストンから葉巻を一子相伝されたパダワンであり、かつ『コナン』の現場でシュワに葉巻を直伝したマスターでもあるのです。このハリウッド葉巻閥、全員が一生ついて行きたい面々だな! 蛇足。『ビッグ・リボウスキ』の、リボウスキのダチのベトナム・ベテラン。モデルはこの監督です。 ® & © 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2013.04.27

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2013年5月】招きネコ

今や押しも押されぬヒット・メイカー、監督となったリドリー・スコットのデビュー作にして、カンヌ映画祭で新人監督賞を受賞した歴史ドラマです。ナポレオン統治時代の1800年代のフランスの2人の軍人フェロー中尉とデュベール中尉が、自らの名誉を守るために、数年にもわたり懲りずに決闘を繰り返す中で友情とも言えるような不思議な感情で結ばれていくという、とても奇妙な設定の男のドラマです。 この作品には、彼の作品のファンなら身震いするような、彼ならではの映像へのこだわりと、後の「ブレードランナー」でデッカードとレプリカントのリーダー、ロイの間に流れる、敵なのに相手を憎めない、損得ではなく感情で動く男の美学といった重要なアイコンが既に確立されているのに再見して驚きました。リドリーは、元々イギリスのCMディレクター出身で既に1500本(!)を手がけてきたという売れっ子でした。CM出身というと、ややもすれば「薄っぺらな」というネガティブな見られ方もしますが、彼の場合はCMで培った経験にプラスして「描きたいこと」「自分の世界観」がハッキリあったからこそ、商業映画をヒットさせつつ、熱いファンを持つ映画作家として成功できたのかもしれません。とにかく、必見です。 ® & © 2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

NEWS/ニュース2012.06.05

最新イタリア映画 『シュン・リーと詩人』(仮題) アンドレア・セグレ監督インタビュー

これにあわせて、昨年のヴェネチア映画祭で称賛され、先の「イタリア映画際2012」でも本邦初上映された、『シュン・リーと詩人』(仮題)のアンドレア・セグレ監督にインタビューを行った。また、ザ・シネマの視聴者に向けて、イタリア映画の魅力・見どころについて一言メッセージをいただいた。黄金時代から、イタリア映画の”今”にも興味を持って頂ければ幸いです。 ※『シュン・リーと詩人』(仮題) ▼STORY“小さなヴェネツィア”と呼ばれる町キオッジャにある“パラディーゾ(天国)”という名のオステリア。地元漁師たちにとって文字通り天国のような憩い場となっているこの店で働き始めた女性シュン・リー。 片言のイタリア語しか喋れず、孤独と不安の中で働くシュン・リーだったが、“詩人”と呼ばれる年配の常連客ベーピと出会い、お互いの孤独を埋め合うように、次第に打ち解けていく。詩情漂うラグーナ(潟)の風景とともに描かれる、文化も歳も違う2人の心の交流。それぞれにとっての異国で出会った2つの魂は、静かに波紋を広げ、霧の中で彷徨い続ける。 ※今回、イタリア映画際にあわせて来日されたアンドレア・セグレ監督 Q : ドキュメンタリーから劇映画に進出したわけですが、何かキッカケがあったのでしょうか? A : ドキュメンタリーを撮りながら映画を学んだんですが、映画が自分の好きな芸術だなということが分かったので、役者を使ってフィクションも撮ってみたいなというふうに思いました。今後もフィクションもドキュメンタリーも撮っていきたいと思います。 Q : フィクションとドキュメンタリーって、やっぱりどちらも脚本があって映画が出来ますが、劇映画の場合は人を使わなければいけない。俳優を使わなければいけない。その、俳優を使うということに対してはどう思いますか? A : ドキュメンタリーの場合、枠組み(トリートメント)はありますが、脚本はなくて、何を撮りたいかと誰について撮りたいか、どこで撮りたいかということを考えます。ダイアログはないですし。ドキュメンタリーの場合の書く作業というのは、編集のときに撮り終わって、全部を見てどういうふうに組み立てていくかというところになります。 Q : 役者は必要がないわけじゃないですか。劇映画になると俳優を使わなければいけない。演出が必要になってくるわけで、それはどうやって? A : ドキュメンタリーの場合は、大体どんな人間でも物語るものを持っているし、中でも特に面白い物語を持っている人がいるんですけれども、自分がドキュメンタリーの仕事でしてきたのは、面白い物語を持っていて、同時に役者としての能力を持っている人を使ってドキュメンタリーを撮ってきました。 フィクションの場合はその逆なわけで、役者を使ってどれだけ本物の人物に近づけられるかという作業になるわけです。その際にもドキュメンタリーでもやっていた普通の人を役者として使うということが役に立ったと思います。 Q : 探すのは大変だったでしょう?自分が求めていることを表現してくれる俳優を探すというのは。 A : もちろんその役に合う役者を見つけてくるのは非常に大事なことで、大きな注意を払わなければいけないんですけれども、自分が役者を探す際に求めたのは、役者としての能力もそうなんですけど、彼ら自身の人間としての在り方がこの映画の中の人物像と結び付く点があるということを大事にしました。彼ら自身の感じ方だとか考え方が登場人物と繋がるところがあるような。能力の有無ではなくて、それによって人物に入ることがよりしやすくなると思うし、人間らしさが出てくると思っていました。単純な仕事としてではなくて人生の一部として捉えることが出来るというイメージでしょうか。例えばチャオ・タオに関しては、彼女自身が外国で仕事がしたいと思っていたわけです。ですから、仕事の意味でも、別の意味でも中国からイタリアに仕事で移っていく、移民とまでは言わないにしても、そのような要素、気持ちを持っていたのです。ラデ・シェルベッジアに関しては、彼はハリウッドでずっと仕事をしてきていますが、大きなセットで仕事をするのではなくて、小さな映画をやりたいという気持ちを持っていて、そういう意味でキオッジャの小さなバールで展開するお話というのは彼にすごく合っていたわけですね。それからバッティストン(デイヴィス役)は今まで悪役をやったことがないんですね。そういう意味で今回悪役をすることが出来た。そういう人物と役者の人間性のどこかが結びついていることによって、一種の何らかの意味でのドキュメンタリー的な部分がこの映画の中にも入ってきたと言えるのではないかと思います。 Q : 描いていることが異文化と人との出会いと、それから異文化に出会った人間の孤独、その2つが中心に描かれているような気がするんですけれども、それを描こうというのは、やはりドキュメンタリーをずっと撮ってらして、しかも移民に関することに関心を持っているからということと関係がありますか? A : 今のイタリアでは大きな変化が起きていると思います。それが何故かというのを知りたいと思っていました。人間のアイデンティティがすごく変わりつつある時代だと思うんですね。この映画の中ではアイデンティティの危機も描いています。特に主人公の2人に関して、1人は子どもの未来のために子どもを置いて国を後にする、自分の文化を後にしていくというのがアイデンティティの危機ですし、もう片方では年老いて自分がずっと生きてきた漁師の世界が終わりつつあるということを目の当たりにしているわけですね。人間というのは、そういった変化、つまり壁にぶち当たったときに、不安になり暴力的な態度に出たり混乱したりするわけですけれども、逆に障壁にぶつかってそれを乗り越えたときには、何か新しい自分を見つけることが出来るはずだと、そういうふうに思います。 Q : 見つけることは出来るのでしょうか? A : シュン・リーは自分の一部を祖国から遠く離れたところ、ラグーナで見つけることが出来ました。ラグーナに来ていきいきと感じることが出来て、出会いもありましたし、借金を払って子どもを呼び寄せることによって子どもに未来を与える。そういう意味では新しい意味を見出すことが出来たと思います。ベーピのほうは自分が思っていたよりも、詩人とは呼ばれていたわけですけれど、それは単純に韻を踏むことが出来るということで呼ばれていただけで、本当の詩人というふうには誰も思っていなかったんだけれども、彼女と出会うことで自分に詩人の要素があるということを理解することが出来たわけですね。漁師小屋に関しても、単純に漁の生活のために使っていた場所だったのが、詩情に結び付く場所であるということを見つけたわけです。 Q : 私たち日本人にとって、中国人も外国人、イタリアの人も外国人で、外国人同士の話を全く関係のない日本人に見せるということの難しさを考えたことはありますか?分かってもらえないんじゃないかとか、色々複雑な思いを抱かれることはありませんか? A : 日本だけじゃなくて今までも色んな映画祭に出ていて、イギリス、フランス、アイスランド、スペインとかに出ていますが、やはり国によって反応は違いますし、例えば最初のほうのシーンで、カードで目配せをして口で伝える場面があるんですけれども、勿論イタリア人は分かるし、スペイン人も同じようにカード遊びをするのでそのトリックは分かったんですけれども、イギリスではそれが全然分からなかった。勿論他の国でも分かっていないと思いますけれど。ですから、色んな国の観客の反応によって色んな発見がありますし、観客の反応によって映画が変わっていく。自分が考えていた反応とは全く別の反応が表れてくる場合もあるし、だけども映画は観客が観ることによって完成されるわけであって、最初は自分の頭の中で考えていたものが、観る人の頭の中に入っていって、反応が生まれたときに、本当の意味でその作品になるわけですね。色んな反応があることによって色んなものが生まれてくるし、自分が映画を作るときに「これは伝わるだろうか?伝わらないだろうか?」みたいなことを心配するんですが、それを越えていった先に作り手と受け手の両方のものになるわけですね。これはイタリアであったことなんですけど、ウクライナ人の女性が「私の物語を語ってくれてありがとう」と言ってくれたのです。中国人の女性が主人公なのに、子どもを置いて来た母親という部分に共感を抱くことが出来たんです。 Q : 女性の気持ちが絵になっていると思ったんですけど、もう1つ、女性の側からの視点みたいなものがこの映画に全然なくて、やっぱり男性の目から見た女性っていう形になっているのが私には面白かったんです。女性を描いてはいるけれど、それはやっぱり男性の目を通して見た女性であるっていうふうに思えたんですね。それは意識したことですか? A : 女性の視点で描くというのは、やろうと思って出来ることではないと思うのです。どんな人間でも女性的な部分、男性的な側面は持っていると思うんですけど、自分としては自分の中の女性的な部分が出た映画だと思っていたんですが、結局のところは自分は娘がいる男だし、父親の視点から描いたのかもしれないですね。ともかく、それは意図的にやったことではないです。 Q : 女性とか男性っていうことを越えて、もっと詩的で美しい映画だというふうに受けとめたんですね。 A : やっぱり詩というのは人間を理解するうえで一番普遍的な手段だと思うんですね。人間性というものに触れたかったので詩を使ったわけです。 Q : 主人公のシュン・リーには子どもがいて、その子どもに対するこだわりというのはとても大きいんですけれど、それは監督自身が父親になったからということと関係していますか?もしかしたら子どもがいなかったらそういうふうに子どもを持つ母を描くとは思わなかったのではないかという気もするんですが。 A : 勿論そういった感受性は自分が父親になったことから生まれてきているとは思うんですが、それ以上にイタリア人に言いたいことは、そういった女性移民というのがイタリアには沢山いるんですが、彼女たちは愛情を何らかの形で必要としている場所で働いていることが多いんですね。しかもその子どもたちは祖国に置いてきているんですが、彼女たちが働いている場所は、例えばヘルパーで老人の世話をしていたりとか、子どもの世話、もしくはこの映画のようにオステリアで働くということは、カウンターの向こうで男たちの話を聞いて応えるという仕事なわけですが、そういった形で働く人間がすごく多い。 しかし彼女たち自身の愛情の対象は祖国に置いてきているわけですね。自分の子どもを置いてきて、他人が必要としている愛情のために働くということは、非常にヒロイックなことだと思うんです。自分の子どもの未来のために彼女たちは来ているわけで、何もその世界を支配しようとか誰かの仕事を奪おうとかして来ているわけじゃなくて、単純に自分の子どもの未来のために来ているということ。結局のところ、この映画の本当の主人公というのは、最後のほうまで喋らない子どもだと思うんですね。子どもがイタリアに来れるのか来れないのかというところが、この映画のカギになってくるわけですから。 Q : 最後にザ・シネマの視聴者に、イタリア映画の魅力・見どころなどを教えてください。 A : イタリア映画の魅力は、小さな物語の中に、普遍的な物語を見出すことができるところです。たとえば、私が監督した『シュン・リーと詩人』(仮題)もキオッジャという小さな街を舞台にしていますが、『フェリーニのアマルコルド』のように、小さな場所を舞台にしていながら、人間誰もが感じるようなことを描き、普遍的な世界のこと語っています。そのような作品が多く、それが魅力なのではないかと思います。■

-

COLUMN/コラム2012.03.01

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2012年3月】招きネコ

映画ファンでもビリー・ワイルダー監督と言えば、「アパートの鍵貸します」とか「麗しのサブリナ」とか、ロマコメとかハッピーな作品の名手というイメージが強烈ですが、実はこの巨匠の人間に対するゾッとするほどシニカルな厳しい視点を感じさせられたのが、この「地獄の英雄」です。一流紙の新聞記者をクビになり地方新聞の記者をしている男が、落盤事故で生き埋めになった男の救出をわざと遅らせて大スクープに仕立て上げようとする野心と、それに踊らされ,むらがる野次馬たちやマスコミの愚かさを描きます。2010年8月に起きたチリの鉱山生き埋め救出事件の際に、アメリカではこの1951年の映画の再現という記事が出たほど、映画とは思えぬ切れ味鋭い描写に改めて感服です。主演のカーク・ダグラスは、自分のキャラクターがあまりに冷酷なので演じるのが不安になったらしい。恐るべし!ワイルダー監督!ただのいいおじさんではないことをみんなに知って欲しい。 COPYRIGHT © 2012 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2011.08.23

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2011年9月】THEシネマン

主演はご存知スタローン。昨年の「エクスペンダブルズ」で“まだままやれる感”を見せ付けたが、本作のスタローンは現役バリバリ。監督はレニー・ハーリン。「ダイ・ハード2」で抜擢されスピルバーグを追う次世代ヒットメーカーと期待されながら結果的に本作がピークだった。大味だけどダイナミックな演出が、山脈が舞台の本作には見事にハマっている。主演スターと監督それぞれのキャリアのピークが重なった奇跡の名作を是非! © 1993 Cliffhanger B.V.

-

COLUMN/コラム2011.07.05

個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2011年7月】THEシネマン

監督はM・ナイト・シャマラン。変な名前です。「シックス・センス」で名を馳せたこの監督と言えばラストのどんでん返し。最近はやめちゃったみたいです が、しばらくは完全なお約束でした。当然本作も。「うそ!」というラストではなく、「あぁ?」って感じの…。こういう映画は下手にオチを読まずに観るのが 正解。そうすれば、ひたすらもったいぶるシャマラン演出がクセになりラストでこう叫びたくなるはず。こりゃあシャマラン!! © Touchstone Pictures. All rights reserved.